75 Jahre Deutsches Korbmuseum Michelau - Bezirk Oberfranken

75 Jahre Deutsches Korbmuseum Michelau - Bezirk Oberfranken

75 Jahre Deutsches Korbmuseum Michelau - Bezirk Oberfranken

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

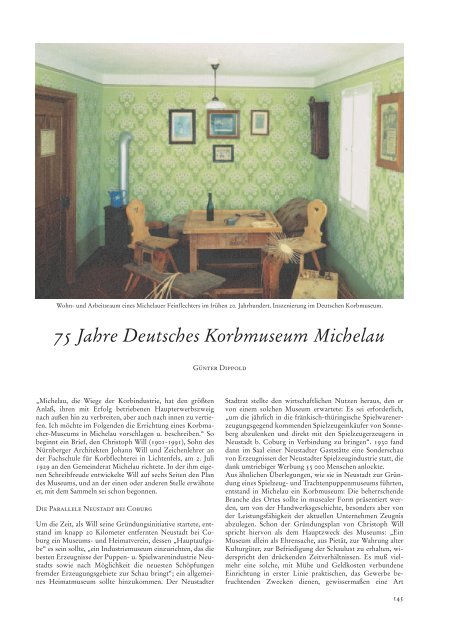

Wohn- und Arbeitsraum eines <strong>Michelau</strong>er Feinflechters im frühen 20. Jahrhundert. Inszenierung im Deutschen <strong>Korbmuseum</strong>.<br />

<strong>75</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Deutsches</strong> <strong>Korbmuseum</strong> <strong>Michelau</strong><br />

„<strong>Michelau</strong>, die Wiege der Korbindustrie, hat den größten<br />

Anlaß, ihren mit Erfolg betriebenen Haupterwerbszweig<br />

nach außen hin zu verbreiten, aber auch nach innen zu vertiefen.<br />

Ich möchte im Folgenden die Errichtung eines Korbmacher-Museums<br />

in <strong>Michelau</strong> vorschlagen u. beschreiben.“ So<br />

beginnt ein Brief, den Christoph Will (1901-1991), Sohn des<br />

Nürnberger Architekten Johann Will und Zeichenlehrer an<br />

der Fachschule für Korbflechterei in Lichtenfels, am 2. Juli<br />

1929 an den Gemeinderat <strong>Michelau</strong> richtete. In der ihm eigenen<br />

Schreibfreude entwickelte Will auf sechs Seiten den Plan<br />

des Museums, und an der einen oder anderen Stelle erwähnte<br />

er, mit dem Sammeln sei schon begonnen.<br />

Die Parallele Neustadt bei Coburg<br />

Um die Zeit, als Will seine Gründungsinitiative startete, entstand<br />

im knapp 20 Kilometer entfernten Neustadt bei Coburg<br />

ein Museums- und Heimatverein, dessen „Hauptaufgabe“<br />

es sein sollte, „ein Industriemuseum einzurichten, das die<br />

besten Erzeugnisse der Puppen- u. Spielwarenindustrie Neustadts<br />

sowie nach Möglichkeit die neuesten Schöpfungen<br />

fremder Erzeugungsgebiete zur Schau bringt“; ein allgemeines<br />

Heimatmuseum sollte hinzukommen. Der Neustadter<br />

Günter Dippold<br />

Stadtrat stellte den wirtschaftlichen Nutzen heraus, den er<br />

von einem solchen Museum erwartete: Es sei erforderlich,<br />

„um die jährlich in die fränkisch-thüringische Spielwarenerzeugungsgegend<br />

kommenden Spielzeugeinkäufer von Sonneberg<br />

abzulenken und direkt mit den Spielzeugerzeugern in<br />

Neustadt b. Coburg in Verbindung zu bringen“. 1930 fand<br />

dann im Saal einer Neustadter Gaststätte eine Sonderschau<br />

von Erzeugnissen der Neustadter Spielzeugindustrie statt, die<br />

dank umtriebiger Werbung 55 000 Menschen anlockte.<br />

Aus ähnlichen Überlegungen, wie sie in Neustadt zur Gründung<br />

eines Spielzeug- und Trachtenpuppenmuseums führten,<br />

entstand in <strong>Michelau</strong> ein <strong>Korbmuseum</strong>: Die beherrschende<br />

Branche des Ortes sollte in musealer Form präsentiert werden,<br />

um von der Handwerksgeschichte, besonders aber von<br />

der Leistungsfähigkeit der aktuellen Unternehmen Zeugnis<br />

abzulegen. Schon der Gründungsplan von Christoph Will<br />

spricht hiervon als dem Hauptzweck des Museums: „Ein<br />

Museum allein als Ehrensache, aus Pietät, zur Wahrung alter<br />

Kulturgüter, zur Befriedigung der Schaulust zu erhalten, widerspricht<br />

den drückenden Zeitverhältnissen. Es muß vielmehr<br />

eine solche, mit Mühe und Geldkosten verbundene<br />

Einrichtung in erster Linie praktischen, das Gewerbe befruchtenden<br />

Zwecken dienen, gewissermaßen eine Art<br />

145

Lehrsammlung sein. Es soll also zunächst der Korbmacher<br />

daraus Belehrung und Anregung in technischer und künstlerischer<br />

Hinsicht entnehmen können. Der fremde Einkäufer,<br />

sowie auch das verbrauchende Puplikum [!] aber soll ersehen,<br />

unter welchen Umständen ein Korbgegenstand entsteht, was<br />

... Qualität bedingt und was überhaupt an verschiedenen Verwendungsgebieten<br />

für die Korbmacherei in Frage kommt.<br />

Trotzdem soll der auch ideelle Wert eines solchen Museums<br />

nicht verleugnet werden.“<br />

Mit ihrer Zielsetzung, aber auch mit ihrer thematischen Ausrichtung<br />

waren diese beiden Museen, Neustadt und Miche-<br />

146<br />

Schauraum im Deutschen <strong>Korbmuseum</strong>, 1930er <strong>Jahre</strong>.<br />

lau, ein Novum in <strong>Oberfranken</strong>. Denn die älteren Museen<br />

waren entweder Kunstgalerien - so bestand eine staatliche<br />

Galerie in der Neuen Residenz Bamberg und eine städtische<br />

im einstigen Kloster Michelsberg zu Bamberg -, oder es handelte<br />

sich um naturhistorische bzw. naturkundliche Museen,<br />

wie sie in Bamberg, Bayreuth und Banz bestanden. Als neuer<br />

Typus waren die Heimatmuseen hinzugekommen, wie sie in<br />

<strong>Oberfranken</strong> ab 1903 entstanden: das erste im Dörfchen Hain<br />

bei Küps; es folgten 1907 Weismain, 1909 Lichtenfels, 1910<br />

Kulmbach, um nur einige Beispiele zu nennen. Doch die Heimatmuseen<br />

waren primär rückwärtsgewandt, gegründet, um<br />

das, was die neue Zeit, was die Industrialisierung von der „alten“<br />

Stadt, vom „alten Dorf“ übrig gelassen hatten, zu konservieren:<br />

Zunfttruhen, Zeugnisse der Volksfrömmigkeit, alte<br />

Ortsansichten, Produkte des „alten“ Handwerks.<br />

Zunächst nahm auch manches Heimatmuseum noch ortstypische<br />

neue Produkte auf, selbst Industrieerzeugnisse, doch<br />

dies trat mehr und mehr in den Hintergrund. Insofern waren<br />

die beiden Museen in Neustadt und <strong>Michelau</strong>, die sich nicht<br />

zuletzt als Schaufenster und als Anregung für die Spielzeugmacher<br />

da, die Korbmacher hier verstanden, etwas Neues.<br />

Der Gedanke, Flechtarbeiten aus Vergangenheit und Gegenwart<br />

auszustellen, war gleichwohl nicht neu. 1896, als die <strong>Michelau</strong>er<br />

- 26 <strong>Jahre</strong> zu spät - das hundertjährige Jubiläum der<br />

Korbmacherzunft feierten, präsentierten die Organisatoren<br />

nicht nur zeitgenössische Arbeiten, sondern auch historische<br />

Körbe sowie schriftliche Zeugnisse, letztere zusammentragen<br />

von dem Korbmacher Fritz Aumüller (1849-1915), der eigene<br />

Fälschungen hinzufügte. Diese Ausstellung dauerte allerdings<br />

nur wenige Tage. Auch die Fachschule für Korbflechterei<br />

in Lichtenfels betrieb, seit sie 1910 ihr eigenes Gebäude in<br />

Christoph Will (1901-1991), Initiator des <strong>Korbmuseum</strong>s.

der Kronacher Straße bezogen hatte, eine Dauerausstellung<br />

historischer und ausländischer Vorbilder sowie aktueller<br />

Schülerarbeiten.<br />

Dass gerade in <strong>Michelau</strong> der Wunsch nach einem eigenen<br />

Museum laut wurde, liegt auf der Hand. Offiziellen Statistiken<br />

zufolge lebten 1906 in <strong>Michelau</strong> 886 Korbmacher, im<br />

Jahr 1928 sogar 1500; damit war das Dorf wohl der bedeutendste<br />

Korbmacherort in Deutschland. Innerhalb der<br />

Flechtindustrieregion im Städtedreieck Lichtenfels - Kronach<br />

- Coburg ragte <strong>Michelau</strong> nicht nur durch die Zahl der Korbmacher,<br />

sondern auch durch die Qualität der hier hergestellten<br />

Produkte heraus. Diese bewiesen, so 1931 Alfred Wilk,<br />

„besondere Feinheit der Ausführung, guten Geschmack und<br />

Phantasiereichtum der Formengebung“, und sie seien „oft<br />

wahre Musterstücke der Korbflechterei“.<br />

Die Unterbringung: vom Notbehelf zu modernen<br />

Schauräumen<br />

1929 mangelte es in <strong>Michelau</strong> an geeigneten Lokalitäten für<br />

ein <strong>Korbmuseum</strong>. Doch Christoph Will wusste Rat: „Nachdem<br />

eigentliche Museumsräume noch fehlen, kämen die<br />

Gänge des Schulhauses zur Anbringung von flachen<br />

Schaukästen vorläufig in Betracht.“ Tatsächlich wurde in einem<br />

Zimmer der <strong>Michelau</strong>er Schule für Unterrichtszwecke<br />

eine Korbausstellung eingerichtet. Das Gebäude war 1909/10<br />

errichtet worden, und in einer kurz darauf erschienenen Beschreibung<br />

heißt es, es sei „allen modernen Anforderungen<br />

entsprechend“ ausgebaut. Eine Dampfheizung sorgte für<br />

Wärme, und der mächtige Bau nahm sogar ein „Schul- und<br />

Volksbad“ auf. In den 1920er <strong>Jahre</strong>n war in einem Raum des<br />

Schulhauses auch die Gemeindeverwaltung untergebracht.<br />

Die Sammlung im Schulhaus bauten der 2. Bürgermeister und<br />

Korbindustrielle Dr. Klaus Stammberger (1889-1968), mehrere<br />

<strong>Michelau</strong>er Korbmachermeister, ferner die Lehrer der<br />

Lichtenfelser Fachschule, besonders Christoph Will, sowie<br />

der in Kulmbach lebende Grafiker Lorenz Reinhard Spitzenpfeil<br />

(1874-1945), ein gebürtiger <strong>Michelau</strong>er, im Folgenden<br />

zum Museum aus. „Unser <strong>Michelau</strong>, die Wiege der deutschen<br />

Korbwaren-Industrie, soll nun ... ein <strong>Korbmuseum</strong> erhalten“,<br />

kündigte am 6. Februar 1930 ein vom „<strong>Michelau</strong>er<br />

Volk“ unterzeichneter Artikel im Lichtenfelser Tagblatt an.<br />

Das Provisorium im Schulhaus währte nur wenige <strong>Jahre</strong>,<br />

dann entstanden Schauräume im neuen Rathaus. Dieses Gebäude<br />

war 1830 als Schulhaus errichtet worden. 1910 durch<br />

den neuen Schulbau überflüssig geworden, diente es erst als<br />

Korbmöbelfabrik, dann seit 1914 als Postamt und Dienstwohnung<br />

des Postverwalters. 1928 jedoch kündigte die Gemeinde<br />

als Eigentümerin den Mietvertrag mit der Post, um<br />

das zweistöckige Haus künftig als Rathaus zu nutzen. Nachdem<br />

1931 das neue Postamt fertiggestellt war, wurde der Plan<br />

in die Tat umgesetzt. 1934 wurde das nunmehrige Rathaus<br />

aufgestockt, um Platz für einen Sitzungssaal und Museumsräume<br />

zu gewinnen. Im neuen, zweiten Obergeschoss des<br />

Rathauses standen drei angemessene Schauräume zur Verfügung.<br />

Am 14. Oktober 1934 wurden das Rathaus und das<br />

„Oberfränkische <strong>Korbmuseum</strong>“ durch den Gauleiter des<br />

NSDAP-Gaus Bayerische Ostmark und bayerischen Kultus-<br />

Handköfferchen im Katalog eines Lichtenfelser Korbhändlers, frühes 20. Jahrhundert.<br />

147

minister Hans Schemm (1891-1935) eröffnet, der in <strong>Michelau</strong><br />

anschließend noch ein örtliches Unternehmen für Seidenbau<br />

und -verarbeitung besichtigte. Schon nach kurzem Bestehen<br />

wurde das Museum umbenannt: 1935 in „Ostmärkisches“<br />

<strong>Korbmuseum</strong> - die Bayerische Ostmark umfasste <strong>Oberfranken</strong>,<br />

die Oberpfalz und Niederbayern -, 1936 in „<strong>Deutsches</strong><br />

<strong>Korbmuseum</strong>“.<br />

Als Zweck des Museums betrachtete Christoph Will, der Spiritus<br />

Rector, nicht nur die „Bewahrung alten Kulturgutes“.<br />

Vielmehr sollte auch das unterschätzte „Korbmacherhandwerk<br />

als edles Kunsthandwerk“ bekannt gemacht werden;<br />

der Jugend sollte das Museum „Anschauungsmaterial“ bieten.<br />

Doch die eindeutige Zweckausrichtung von 1929 - Vorbildsammlung<br />

und Leistungsschau - verfocht er nun nicht<br />

mehr ausschließlich; der historische Aspekt war hinzugekommen.<br />

Seine Ziele versuchte das Museum durch die Präsentation<br />

einheimischer wie ausländischer Flechtarbeiten, von Werkzeugen<br />

und Belegen für den Korbhandel zu erreichen. Im<br />

ersten Museumsraum, dem größten, waren oberfränkische<br />

Körbe unterschiedlichsten Alters ausgestellt, im zweiten ausländische,<br />

vor allem japanische Flechtarbeiten, Leihgaben des<br />

Städtischen Völkermuseums in Frankfurt a. Main. Dessen<br />

Leiter, Professor Dr. Johannes Lehmann, hatte sich schon<br />

1932 an das „Oberfränkische <strong>Korbmuseum</strong>“ gewandt. Er<br />

verwies auf seine Forschungen über „die Schönheit der exotischen<br />

Flechtwerke“, die er als Assistent am Anthropologisch-Ethnographischen<br />

Museum Dresden begonnen habe.<br />

Das Völkermuseum Frankfurt sei „das einzige, das der<br />

Flechtkunst der aussereuropäischen Völker in einer Separat-<br />

Ausstellung zeigt“. Er empfahl dem <strong>Michelau</strong>er Museumsleiter<br />

einen Besuch, den ihm Christoph Will offenbar auch abstattete.<br />

Eine „bescheidene Werkstatt mit Werkzeug, Geräten<br />

und allerlei begonnenen und fertigen Körben“ rundete die<br />

1934 eröffnete Dauerausstellung in <strong>Michelau</strong> ab. Daneben<br />

gehörten Fotografien, Kataloge und handschriftliche Dokumente<br />

zur Sammlung.<br />

Rege Sammeltätigkeit<br />

Anfangs betreute die Gemeinde das Museum. 1935 legte sie<br />

diese Aufgabe in die Hände eines eigens gegründeten Vereins,<br />

dessen 1. Vorsitzender satzungsgemäß der Bürgermeister<br />

war; nicht die Gemeinde war also Träger, sondern der Verein.<br />

Geleitet wurde das Museum von Christoph Will und dem<br />

<strong>Michelau</strong>er Korbmöbelfabrikanten Paul Backert (1880-1964).<br />

Zumal Will pflegte den Kontakt zu diversen Institutionen,<br />

stets bemüht, Flechtwaren von historischem oder volkskundlichem<br />

Wert zu erwerben, was hin und wieder gelang. Andere<br />

Stücke versuchte er wenigstens auszuleihen, damit sie von<br />

einheimischen Korbmachern nachgebildet werden konnten.<br />

Ferner fahndete er nach wissenschaftlicher Literatur. Er korrespondierte<br />

mit dem Staatlichen Museum für Deutsche<br />

Volkskunde in Berlin, dem Botanischen Museum in Berlin-<br />

Dahlem, dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg,<br />

den Museen für Völkerkunde in Leipzig und München, dem<br />

Museum und Völkerkundlichen Institut J. F. G. Umlauff in<br />

Hamburg, dem Museo antiche Bozen, dem Heimat- und<br />

Hirtenmuseum der Stadt Hersbruck, dem Reichsbund für<br />

Deutsche Vorgeschichte, ferner mit Korbhandelsunternehmen,<br />

Korbmachern, Wirtschaftsverbänden und Antiquariaten.<br />

Noch im August des Kriegsjahres 1940 konnte sich Will über<br />

beträchtliche Zugänge freuen - dieses eine Beispiel mag genügen:<br />

afrikanische Flechtarbeiten aus dem Nachlass des Direktors<br />

der Porzellanfabrik Rosenthal in Selb, ein „Alt-Miche-<br />

148<br />

lauer Strickfäßchen“ aus Nürnberg, Wurzelgeflechte aus<br />

„entlegenen Gebirgstälern Südtirols“, eine Strohschale und<br />

ein Puppenwagen aus Wilhelmsthal im Frankenwald, eine<br />

Weidenschienenarbeit von 1790 aus Schönau bei Gotha. Da<br />

sich das Museum vorteilhaft entwickelte, erschien bereits vier<br />

<strong>Jahre</strong> nach der Eröffnung, im Herbst 1938, eine Neuaufstellung<br />

angebracht: „Schlechtere Stücke wurden durch neuerworbene,<br />

schönere und interessantere ersetzt. Die Beschriftung<br />

ist ergänzt und so gestaltet, daß nun jeder Laie ein klares<br />

Bild vom Willen der Ausstellung bekommt. ... Ein<br />

Schauschrank zeigt an Hand eines einfachen Beispiels, was es<br />

eigentlich an einem Korb alles zu sehen gibt.“ Ferner<br />

benötigte man neben den Schauräumen im Rathaus ein Depot,<br />

das 1938 in einem <strong>Michelau</strong>er Bauernhof eingerichtet<br />

wurde.<br />

Die „Zertrümmerung“ des <strong>Korbmuseum</strong>s<br />

Am 22. Juli 1943 drang der Bürgermeister darauf, dass das<br />

1938 angelegte Depot des Deutschen <strong>Korbmuseum</strong>s zugunsten<br />

einer neu zu schaffenden Wohnung geräumt werden<br />

müsse. Auch die Schauräume im Rathaus würden anderweitig<br />

benötigt. Innerhalb weniger Tage sollte der Trägerverein die<br />

Sammlung von den Ausstellungs- und Depoträumen in den<br />

angemieteten Saal eines Privatanwesens überführen. Der Protest<br />

des Museumsbetreuers Paul Backert half nicht. Der Bürgermeister<br />

berief sich auf Weisungen der Reichsregierung;<br />

überdies müssten „sehr viele Fliegergeschädigte innerhalb der<br />

Gemeinde <strong>Michelau</strong> untergebracht werden“. Er setzte die<br />

Räumung von Ausstellungszimmern und Depot durch.<br />

Backert blieb lediglich der Rücktritt von seinem Amt des<br />

stellvertretenden Vorsitzenden des Trägervereins: „Ihr<br />

Wunsch, die Zertrümerung [!] des <strong>Korbmuseum</strong>s, welches<br />

mit grosser Mühe und vielen Schwierigkeiten aufgebaut wurde,<br />

geht in Erfüllung“, beginnt sein Schreiben an den Bürgermeister.<br />

Es gilt zu bedenken, dass es seit Museumsgründung einen<br />

Wechsel im Amt des Bürgermeisters gegeben hatte: Jakob Fischer<br />

(1899-1956), ab 1929 für die NSDAP im Gemeinderat,<br />

seit 1933 dann Bürgermeister, war 1939 beurlaubt und 1940<br />

seines Amtes enthoben worden. Auf einem Betriebsausflug<br />

der Gemeinde in Volkach war es zum Streit mit Einheimischen<br />

gekommen, in dessen Verlauf der Bürgermeister den<br />

Gauleiter von Mainfranken und den Reichsführer SS beleidigt<br />

hatte. Ihm folgte 1940 Otto Fischer (1895-1967), der -<br />

wie Paul Backert durchblicken ließ - offenbar wenig Interesse<br />

am Museum hatte, der freilich auch aufgrund der einzuquartierenden<br />

Ausgebombten unter Druck stand. Das <strong>Korbmuseum</strong><br />

teilte das Schicksal zahlloser Museen, die während des<br />

Krieges geschlossen wurden. Mancherorts waren Schäden<br />

wegen ungeeigneter Lagerräume, Beschädigungen durch<br />

Menschen oder Diebstähle die Folge. Eine Wiedereröffnung<br />

ließ in den schweren Anfangsjahren nach 1945 oft jahrelang<br />

auf sich warten, manchmal sogar Jahrzehnte.<br />

Schwerer Neuanfang nach 1945<br />

Die schwierige Lage, in der sich die Kommunen als Museumsträger<br />

befanden, illustriert beispielhaft ein Schreiben des Bürgermeisters<br />

von <strong>Michelau</strong> vom 12. Mai 1948 an das Bayerische<br />

Landesamt für Denkmalpflege: „Das Deutsche <strong>Korbmuseum</strong><br />

in <strong>Michelau</strong> wurde bereits vor dem Zusammenbruch ... in einen<br />

Werkstattraum verbracht und eingepackt. Nach Kriegsende<br />

wurde es dann durch Beauftragte nochmals auf Vollständigkeit<br />

überprüft und über die einzelnen Gegenstände Listen<br />

angelegt, die zusammen mit den verpackten Kisten im Ge-

Hinweisschild auf das Deutsche <strong>Korbmuseum</strong> an der Straße Lichtenfels-Kronach, kurz nach 1935.<br />

meindelagerraum aufbewahrt werden ... Eine Unterbringung<br />

des <strong>Korbmuseum</strong>s ... in den früher hierfür zur Verfügung gestandenen<br />

Räumen des Rathauses in <strong>Michelau</strong> ist gegenwärtig<br />

noch nicht möglich, da infolge der Zwangsbewirtschaftung<br />

([Lebensmittel-]Kartenstelle, Bezugsscheinstelle, Brennstoffabteilung,<br />

Registratur) diese Räume dringend für die eigene<br />

Verwaltung (Gemeindebehörde) benötigt werden. Infolge der<br />

grossen Wohnungsnot war es bisher trotz grösster Anstrengungen<br />

nicht möglich, geeignete freie Räume irgendwoanders<br />

ausfindig zu machen. Ein Neubau scheiterte an Materialmangel<br />

und dessen Zuweisung.“<br />

Der Brief zeigt allerdings, dass die Gemeinde eine Wiederherstellung<br />

des Museums anstrebte. Die Eröffnung gelang<br />

denn auch relativ bald. In den angestammten Räumen im<br />

zweiten Obergeschoss des Rathauses wurde das Deutsche<br />

<strong>Korbmuseum</strong> am 26. November 1949 feierlich wiederbegründet.<br />

Prof. Dr. Josef Maria Ritz, der für Museen zuständige<br />

Abteilungsleiter des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege<br />

und nachmalige Generalkonservator, hielt den<br />

Festvortrag; der Regierungspräsident wohnte dem Festakt<br />

bei. Christoph Will hatte in enger Zusammenarbeit mit Ritz<br />

die erneute Aufstellung betreut. Er fungierte im Folgenden<br />

als nebenamtlicher Museumsleiter, auch während der Zeit<br />

von 1950 bis 1966, als er im Hauptberuf die Korbfachschule<br />

Lichtenfels leitete. Vor Ort übernahm der Korbmachermeister<br />

Konrad Schardt (1900-1985) die Betreuung, wobei das<br />

Verhältnis zwischen ihm und dem jeweiligen Museumsleiter<br />

nicht immer ungetrübt war.<br />

Das Museumsgebäude<br />

1967 zog das <strong>Korbmuseum</strong> um. Aus dem Rathaus übersiedelten<br />

die Schauräume in ein Gebäude in der nahe gelegenen<br />

Bismarckstraße. Seither nutzt das Museum ein industriegeschichtliches<br />

Denkmal ersten Ranges: das Anwesen eines<br />

Korbhändlers, dessen Bauteile zwischen dem frühen 19. Jahrhundert<br />

und den 1930er <strong>Jahre</strong>n entstanden sind.<br />

Den ältesten Trakt, das dreigeschossige Wohnhaus, errichtete<br />

1815 der Korbmachermeister Johann Georg Gagel (1767-<br />

1849), Sohn eines Häfners. Er wandte sich wie etliche seiner<br />

<strong>Michelau</strong>er Nachbarn dem Korbhandel zu, offenbar mit<br />

großem Erfolg.<br />

Sein einziger Sohn, Konrad Gagel (1819-1902), erweiterte das<br />

Haus wohl in den 1850er <strong>Jahre</strong>n um ein Lagerhaus mit Kontor<br />

und eine Waschküche. Der Gebäudekomplex legt Zeugnis<br />

ab von der Wohlhabenheit seines Besitzers: 1852 schätzte<br />

Konrad Gagel sein Vermögen auf 20 000 bis 30 000 Gulden -<br />

das Hundertfache dessen, was ein Lehrer oder ein Industriearbeiter<br />

im Jahr verdiente; über 300 Korbmacher belieferten<br />

ihn regelmäßig. 1865 gründete er, dem allgemeinen Trend folgend,<br />

eine Filiale in Coburg, wo er seit 1896 auch Rohrmöbel<br />

fabrizieren ließ. Das <strong>Michelau</strong>er Stammhaus führte von 1865<br />

an Konrads Sohn Leonhard Otto Gagel (1842-1912), der sich<br />

durch große Stiftungen und durch seinen Einsatz für die Einrichtung<br />

eines Bahnhofs dauerhaft um <strong>Michelau</strong> verdient<br />

machte. Unter ihm wurde der Geschäftstrakt seines Hauses<br />

1887 aufgestockt und erweitert.<br />

1906 verkaufte Gagel das Unternehmen an Max Christian<br />

Stölzel (1872-1939) aus Coburg, der als Großkaufmann in<br />

Südostasien gelebt hatte und aus gesundheitlichen Gründen<br />

in seine Heimat zurückgekehrt war. 1924 und 1937 ließ Stölzel<br />

zusätzliche Arbeits- und Lagerräume anbauen; sein Name<br />

steht bis heute an einer Front des Lagers. Seine Witwe führte<br />

das Unternehmen fort, bis 1952 ein Kinderwagenhersteller<br />

die Räume mietete. 1959 erwarb die Gemeinde <strong>Michelau</strong> das<br />

Anwesen von Irene Stölzel.<br />

Seit 1967 ist in den einst gewerblich genutzten Räumen das<br />

Deutsche <strong>Korbmuseum</strong> untergebracht, während der älteste<br />

Bauteil weiterhin als Wohnhaus diente. Von 1988 bis 1990<br />

ließ die Gemeinde auch diesen Trakt für museale Zwecke um-<br />

149

gestalten. Verbunden hiermit war eine grundlegende Neugestaltung<br />

des gesamten Museums. Das Konzept erarbeitete Alfred<br />

Schneider (geb. 1936), von 1973 bis 1999 Leiter der<br />

Korbfachschule Lichtenfels, der in den 1970er <strong>Jahre</strong>n nach<br />

und nach von Christoph Will die Aufgabe der Museumsleitung<br />

übernommen hatte, in engem Kontakt mit der Landesstelle<br />

für die Betreuung der nichtstaatlichen Museen in Bayern<br />

(zuständiger Referent: Dr. Walter Fuger).<br />

Seit 1990 umfasst das Museum rund 850 qm Ausstellungsfläche,<br />

verteilt auf 26 Zimmer (Bis September 1990 waren es<br />

zwölf Räume gewesen). Hinzu kommen ein Medienraum mit<br />

rund 45 Plätzen und vier Magazinräume im Dachgeschoss<br />

des Museums. Das gesamte Gebäude ist seit 1999 temperiert.<br />

Die Betreuung des Museums hatten nach dem Tod von Konrad<br />

Schardt die Eheleute Ilma und Heinrich Fischer übernommen.<br />

Angesichts der gewachsenen Bedeutung des Museums<br />

wurde zum 1. März 1990 Elisabeth Lorenz aus Hochstadt<br />

am Main, einer <strong>Michelau</strong>er Familie entstammend, als<br />

hauptamtliche Ansprechpartnerin für die Museumsbesucher<br />

angestellt. Im Februar 1992 wurde die Stelle eines hauptberuflichen<br />

Museumsleiters geschaffen; seit November 1994 bekleidet<br />

sie Dr. Bernd Wollner aus Küps bei Kronach.<br />

Ein Museumsrundgang<br />

Das <strong>Korbmuseum</strong> gliedert sich in zwei Bereiche: Das einstige<br />

Wohnhaus mit zwölf Zimmern ist vor allem den historischen<br />

Aspekten der Korbmacherei in Deutschland gewidmet; die<br />

13 ständig bestückten Räume des früheren Lager- und Werkstättentraktes<br />

befassen sich mit der Flechterei in den verschiedenen<br />

Erdteilen, mit besonderen Produkten wie Kinderwagen<br />

und Möbeln und - insbesondere- mit den wichtigsten<br />

Techniken und Erzeugnissen der Weidenflechterei.<br />

Im Erdgeschoss des Wohnhauses werden in Wort und Bild<br />

urgeschichtliche Zeugnisse für die Flechterei vorgestellt, die<br />

ja eines der ältesten Handwerke, vielleicht sogar das älteste<br />

ist, denn Werkzeug ist dafür nicht zwingend vonnöten. Freilich<br />

gibt es eine Reihe von Spezialwerkzeugen, die die Arbeit<br />

des Korbmachers erleichtern oder die für Sondertechniken<br />

erforderlich sind; sie sind in Raum 2 zu sehen. Im ersten<br />

Stock des einstigen Wohnhauses werden wichtige deutsche<br />

Flechtzentren mit ihren typischen Produkten vorgestellt: die<br />

150<br />

Museumsgebäude kurz nach<br />

der Eröffnung 1990.<br />

Küstenlandschaften mit einem groben Fischkorb und mit einem<br />

Schiffsfender, Emsdetten bei Münster mit einer Kornwanne,<br />

die Schwalm (Hessen) mit einem prächtigen Brautkorb,<br />

das Erzgebirge mit Spankörben und anderes mehr.<br />

Gesondert sind die Flechtwaren präsentiert, die die obermainische<br />

Korbmacherei im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert<br />

exportfähig gemacht und damit die Erstehung einer<br />

Korbindustrie ermöglicht haben: Feinkorbwaren. Zu deren<br />

Herstellung werden geschälte Weidenruten gespalten; durch<br />

Hobeln und Schmälern erhält man schmale, gleichmäßige<br />

Schienen als Flechtmaterial. Als jedoch die Korbmacher und<br />

die Korbhändler vom Obermain sich einen Markt erobert<br />

hatten, verlor die arbeitsaufwendige Feinflechterei an Bedeutung.<br />

Um immer wieder neue Artikel anbieten zu können,<br />

führten die Korbhändler neue Materialien ein: Rattan aus Südostasien<br />

schon um 1810, Palmblatt aus Kuba um 1850, später<br />

Esparto (ein Gras) aus Spanien und Nordafrika, Raffiabast<br />

aus Madagaskar, Sparterie (ein Holzfasergeflecht) aus<br />

Böhmen, Reisstrohzöpfe aus China, Flotten (gestärkte Textilbänder)<br />

aus verschiedenen Ländern Europas. Übrigens wurde<br />

auch die Weide zum größten Teil nicht am Obermain angebaut,<br />

sondern aus Frankreich, Schlesien, Großbritannien<br />

und Polen importiert. Es stand den Korbmachern Ende des<br />

19. und bis weit ins 20. Jahrhundert eine Vielzahl von Materialien<br />

zur Verfügung, die obendrein noch häufig miteinander<br />

kombiniert wurden. Ein Sortiment der Arbeiten aus dieser<br />

Zeit, der Blütezeit der Korbindustrie, wird im Museum ebenso<br />

gezeigt wie eine Auswahl von bebilderten Katalogen, mit<br />

deren Hilfe die Händler den Kunden ihre Ware vorstellten;<br />

größere Händler führten um 1900 bis zu 150 000 Artikel und<br />

belieferten, abgesehen von Ostasien, die ganze Welt. Den ältesten<br />

bekannten Katalog, bestehend aus großformatigen Lithographien,<br />

gab übrigens um 1850 die Firma Konrad Gagel<br />

heraus.<br />

Die Korbhändler lebten in Wohlstand; das zeigen einige Fotos<br />

von Korbhändlervillen, das demonstriert aber auch der<br />

Parkettfußboden, der sich im zweiten Stock des Museumsgebäudes<br />

erhalten hat. Ihm ist im Nachbarraum die Nachbildung<br />

der Wohn- und Arbeitsstube einer Korbmacherfamilie<br />

gegenübergestellt, die anhand von Fotografien aus dem<br />

frühen 20. Jahrhundert mit Möbeln aus <strong>Michelau</strong> und einigen<br />

Nachbardörfern inszeniert wurde. Diese Stube und die Auf-

Klopfermacher aus Neuensee<br />

beim Aufladen einer Lieferung,<br />

1950er <strong>Jahre</strong>.<br />

nahmen machen deutlich, in welch bescheidenen Verhältnissen<br />

die Korbmacher lebten. Dabei gab es aber innerhalb der<br />

Korbmacherschaft erhebliche Unterschiede. Wieviel ein<br />

Flechter verdiente, in der Regel mit seiner ganzen Familie als<br />

Hilfskräften, hing davon ab, was er herstellte. Und produziert<br />

wurde nicht überall dasselbe: Jede Familie hatte ihre<br />

Spezialitäten, und jedes Dorf hatte Schwerpunkte. So waren<br />

<strong>Michelau</strong> und Marktzeuln bekannt für ihre Feinflechterei, in<br />

Schney entstanden vor allem gröbere Ware und Handköfferchen,<br />

Neuensee war das Dorf der Klopfermacher, und in<br />

Mistelfeld bei Lichtenfels war seit 1885 die Spankorbmacherei<br />

zu Hause. Die Besonderheiten der einzelnen Orte werden<br />

im Museum an diesen und weiteren Beispielen dem Besucher<br />

vor Augen geführt. Ein kleiner Schauraum stellt die Organisationsformen<br />

und die Ausbildungsstätten der Korbmacher<br />

in Deutschland vor.<br />

Im früheren Lager-, Werkstätten- und Bürotrakt des Gebäudes<br />

erwartet den Besucher zunächst ein hoher Raum, in dem<br />

an alltäglichen Beispielen (an Papier-, Henkel- und Deckelkörben<br />

sowie an Sesseln) gezeigt wird, wie verschiedenartig<br />

sich ein und derselbe Gegenstand flechterisch gestalten lässt.<br />

Eine Bildwand macht deutlich, wie vielseitig Flechtwerk einsetzbar<br />

ist.<br />

Seit seiner Entstehung beschränkt sich das <strong>Korbmuseum</strong><br />

nicht darauf, deutsche Flechtarbeiten zu sammeln. In den<br />

einstigen Lagerräumen werden Körbe aus mehreren europäischen<br />

Ländern, aus Afrika, Amerika und Asien präsentiert,<br />

wie sie aus den unterschiedlichsten Materialien und zu den<br />

vielfältigsten Zwecken hergestellt werden.<br />

Nach dem Ausflug in die verschiedenen Erdteile kehrt der<br />

Besucher nach Deutschland zurück. Eine der bedeutendsten<br />

Branchen, in denen die Flechterei eine Rolle spielte, war im<br />

späten 19. und im 20. Jahrhundert der Kinderwagenbau.<br />

Während die Mehrzahl der Korbwaren von den Korbmachern<br />

zu Hause gefertigt wurde, entstanden Kinderwagen -<br />

wie auch Korbmöbel - in Fabriken. Zentren der Kinderwa-<br />

Titel des Katalogs des Korbhandelshauses Konrad Gagel,<br />

um 1850. Das dargestellte Gebäude dient seit 1967 teilweise,<br />

seit 1990 ganz als Museum.<br />

genindustrie bildeten die Städte Zeitz und Brandenburg; ein<br />

weiterer Schwerpunkt erwuchs nach 1945 im Raum Coburg<br />

aus der Korbindustrie. Die Entwicklungsgeschichte des Kinderwagens<br />

ist im Museum zu verfolgen: vom hochrädrigen<br />

Gefährt der Jahrhundertwende bis zum schnittigen Wagen<br />

der 1950er <strong>Jahre</strong>, der Anklänge an die damaligen Autokarosserien<br />

zeigt. Im selben Raum sind auch Spielkorbwaren ausgestellt,<br />

die vor allem um Mitwitz (Landkreis Kronach) geflochten<br />

und an Spielwarenfabrikanten in Sonneberg<br />

(Thüringen) geliefert wurden.<br />

Eine weitere wichtige Sparte der Flechterei war die Möbelfabrikation.<br />

Das Museum zeigt eine Palette von Sitzmöbeln,<br />

vom reich verzierten Sessel aus den 1860er <strong>Jahre</strong>n bis zum klar<br />

151

geschnittenen Ruhestuhl unserer Tage. Hervorzuheben sind<br />

von namhaften Architekten wie Bernhard Hoetger (1874-<br />

1949) und Egon Eiermann (1904-1970) gestaltete Sessel.<br />

Ein gesonderter Raum ist der Feinflechterei gewidmet, zumal<br />

diese Technik im späten 18. Jahrhundert die überregionale<br />

und schließlich weltweite Bedeutung der Korbmacherei am<br />

Obermain ermöglichte. Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert<br />

sind ausgestellt, aber auch moderne Körbchen, die durchweg<br />

von Lehrern der Lichtenfelser Korbfachschule stammen. Der<br />

bedeutendste Feinflechter unter ihnen war Adam Zasche<br />

(1902-1992), der bis in seine letzten Lebenstage ungemein filigrane<br />

Körbe aus Weidenschienchen flocht.<br />

Die wichtigste flechterische Technik in Franken (und in ganz<br />

Mitteleuropa) ist die geschlagene Arbeit. Dabei werden Weidenruten<br />

verarbeitet; um das Geflecht zu verdichten, benutzt<br />

der Korbmacher das Schlageisen - daher der Name „geschlagene<br />

Arbeit“. Diese Technik bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.<br />

Wäschekörbe und -truhen, Kartoffel- und<br />

Fischkörbe, die unterschiedlichsten Rückentragkörbe sind im<br />

Museum zu sehen, aber auch eine geflochtene Krankentrage.<br />

Dass die Korbmacherei kein „verstaubtes“ Handwerk ist,<br />

zeigt der letzte Raum des Museums, der einstige Packraum.<br />

Hier sind Flechtarbeiten ausgestellt, die in den letzten <strong>Jahre</strong>n,<br />

vornehmlich in der Obermainregion, entstanden sind: Stühle<br />

und Sessel, aber auch hochwertige Gebrauchskörbe. Dieser<br />

Raum demonstriert, dass die Korbmacherei in <strong>Oberfranken</strong><br />

Zukunft haben wird, sofern sie weiterhin auf gutes Material,<br />

auf solide Verarbeitung und auf modernes und zugleich traditionsbewusstes<br />

Design achtet.<br />

152<br />

Zugleich beherbergt der Packraum zusammen mit dem angrenzenden<br />

ehemaligen Kontor Sonderausstellungen, wie sie<br />

seit 1992 gezeigt werden. Verteilt über die Museumsräume<br />

führen überdies von Mai bis September ausgewählte Korbmacher<br />

samstags zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ihr Handwerk<br />

vor. Die Arbeit des Museums wird seit 1973 durch den<br />

Verein <strong>Deutsches</strong> <strong>Korbmuseum</strong> e. V. unterstützt, der über<br />

200 Mitglieder zählt.<br />

<strong>Deutsches</strong> <strong>Korbmuseum</strong> <strong>Michelau</strong><br />

Bismarckstraße 4<br />

96247 <strong>Michelau</strong> i. Ofr.<br />

Telefon: 09571 / 83548<br />

Telefax: 09571 / 9496608<br />

E-Mail: info@korbmuseum.de<br />

Homepage: www.korbmuseum.de<br />

Öffnungszeiten:<br />

April bis Oktober:<br />

Dienstag bis Sonntag 10 - 16.30 Uhr<br />

November bis März:<br />

Montag bis Donnerstag 10 - 16.30 Uhr<br />

Freitag 10 - 12 Uhr<br />

Feinflechtraum im Deutschen<br />

<strong>Korbmuseum</strong>, gestaltet 1987.