Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen - FG ...

Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen - FG ...

Versuche zur Bestimmung der Spektralklasse von Sternen - FG ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

SCHWERPUNKTTHEMA 19<br />

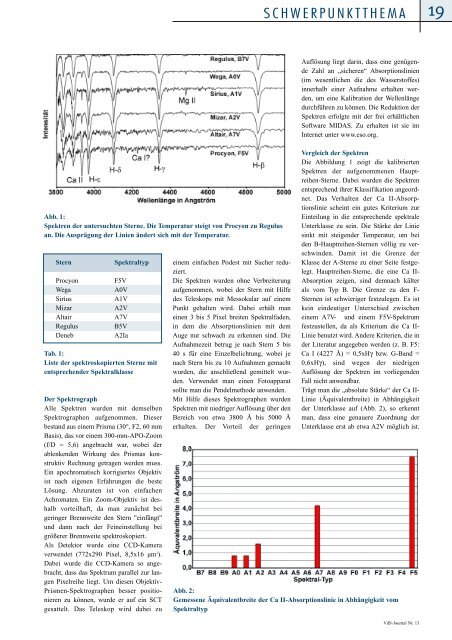

Abb. 1:<br />

Spektren <strong>der</strong> untersuchten Sterne. Die Temperatur steigt <strong>von</strong> Procyon zu Regulus<br />

an. Die Ausprägung <strong>der</strong> Linien än<strong>der</strong>t sich mit <strong>der</strong> Temperatur.<br />

Stern<br />

Procyon<br />

Wega<br />

Sirius<br />

Mizar<br />

Altair<br />

Regulus<br />

Deneb<br />

Spektraltyp<br />

F5V<br />

A0V<br />

A1V<br />

A2V<br />

A7V<br />

B5V<br />

A2Ia<br />

Tab. 1:<br />

Liste <strong>der</strong> spektroskopierten Sterne mit<br />

entsprechen<strong>der</strong> <strong>Spektralklasse</strong><br />

Der Spektrograph<br />

Alle Spektren wurden mit demselben<br />

Spektrographen aufgenommen. Dieser<br />

bestand aus einem Prisma (30°, F2, 60 mm<br />

Basis), das vor einem 300-mm-APO-Zoom<br />

(f/D = 5,6) angebracht war, wobei <strong>der</strong><br />

ablenkenden Wirkung des Prismas konstruktiv<br />

Rechnung getragen werden muss.<br />

Ein apochromatisch korrigiertes Objektiv<br />

ist nach eigenen Erfahrungen die beste<br />

Lösung. Ab<strong>zur</strong>aten ist <strong>von</strong> einfachen<br />

Achromaten. Ein Zoom-Objektiv ist deshalb<br />

vorteilhaft, da man zunächst bei<br />

geringer Brennweite den Stern "einfängt"<br />

und dann nach <strong>der</strong> Feineinstellung bei<br />

größerer Brennweite spektroskopiert.<br />

Als Detektor wurde eine CCD-Kamera<br />

verwendet (772x290 Pixel, 8,5x16 µm 2 ).<br />

Dabei wurde die CCD-Kamera so angebracht,<br />

dass das Spektrum parallel <strong>zur</strong> langen<br />

Pixelreihe liegt. Um diesen Objektiv-<br />

Prismen-Spektrographen besser positionieren<br />

zu können, wurde er auf ein SCT<br />

gesattelt. Das Teleskop wird dabei zu<br />

einem einfachen Podest mit Sucher reduziert.<br />

Die Spektren wurden ohne Verbreiterung<br />

aufgenommen, wobei <strong>der</strong> Stern mit Hilfe<br />

des Teleskops mit Messokular auf einem<br />

Punkt gehalten wird. Dabei erhält man<br />

einen 3 bis 5 Pixel breiten Spektralfaden,<br />

in dem die Absorptionslinien mit dem<br />

Auge nur schwach zu erkennen sind. Die<br />

Aufnahmezeit betrug je nach Stern 5 bis<br />

40 s für eine Einzelbelichtung, wobei je<br />

nach Stern bis zu 10 Aufnahmen gemacht<br />

wurden, die anschließend gemittelt wurden.<br />

Verwendet man einen Fotoapparat<br />

sollte man die Pendelmethode anwenden.<br />

Mit Hilfe dieses Spektrographen wurden<br />

Spektren mit niedriger Auflösung über den<br />

Bereich <strong>von</strong> etwa 3800 Å bis 5000 Å<br />

erhalten. Der Vorteil <strong>der</strong> geringen<br />

Auflösung liegt darin, dass eine genügende<br />

Zahl an „sicheren“ Absorptionslinien<br />

(im wesentlichen die des Wasserstoffes)<br />

innerhalb einer Aufnahme erhalten werden,<br />

um eine Kalibration <strong>der</strong> Wellenlänge<br />

durchführen zu können. Die Reduktion <strong>der</strong><br />

Spektren erfolgte mit <strong>der</strong> frei erhältlichen<br />

Software MIDAS. Zu erhalten ist sie im<br />

Internet unter www.eso.org.<br />

Vergleich <strong>der</strong> Spektren<br />

Die Abbildung 1 zeigt die kalibrierten<br />

Spektren <strong>der</strong> aufgenommenen Hauptreihen-Sterne.<br />

Dabei wurden die Spektren<br />

entsprechend ihrer Klassifikation angeordnet.<br />

Das Verhalten <strong>der</strong> Ca II-Absorptionslinie<br />

scheint ein gutes Kriterium <strong>zur</strong><br />

Einteilung in die entsprechende spektrale<br />

Unterklasse zu sein. Die Stärke <strong>der</strong> Linie<br />

sinkt mit steigen<strong>der</strong> Temperatur, um bei<br />

den B-Hauptreihen-<strong>Sternen</strong> völlig zu verschwinden.<br />

Damit ist die Grenze <strong>der</strong><br />

Klasse <strong>der</strong> A-Sterne zu einer Seite festgelegt.<br />

Hauptreihen-Sterne, die eine Ca II-<br />

Absorption zeigen, sind demnach kälter<br />

als vom Typ B. Die Grenze zu den F-<br />

<strong>Sternen</strong> ist schwieriger festzulegen. Es ist<br />

kein eindeutiger Unterschied zwischen<br />

einem A7V- und einem F5V-Spektrum<br />

festzustellen, da als Kriterium die Ca II-<br />

Linie benutzt wird. An<strong>der</strong>e Kriterien, die in<br />

<strong>der</strong> Literatur angegeben werden (z. B. F5:<br />

Ca I (4227 Å) = 0,5xHγ bzw. G-Band =<br />

0,6xHγ), sind wegen <strong>der</strong> niedrigen<br />

Auflösung <strong>der</strong> Spektren im vorliegenden<br />

Fall nicht anwendbar.<br />

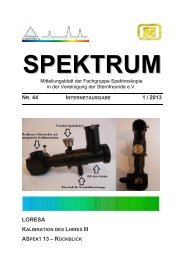

Trägt man die „absolute Stärke“ <strong>der</strong> Ca II-<br />

Linie (Äquivalentbreite) in Abhängigkeit<br />

<strong>der</strong> Unterklasse auf (Abb. 2), so erkennt<br />

man, dass eine genauere Zuordnung <strong>der</strong><br />

Unterklasse erst ab etwa A2V möglich ist.<br />

Abb. 2:<br />

Gemessene Äquivalentbreite <strong>der</strong> Ca II-Absorptionslinie in Abhängigkeit vom<br />

Spektraltyp<br />

VdS-Journal Nr. 13