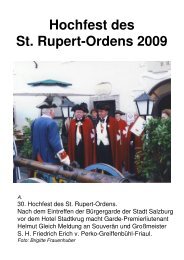

Die Morzger Hügel und Schloss Montfort 39 - Bürgergarde der Stadt ...

Die Morzger Hügel und Schloss Montfort 39 - Bürgergarde der Stadt ...

Die Morzger Hügel und Schloss Montfort 39 - Bürgergarde der Stadt ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Reinhard Medicus<br />

<strong>Die</strong> <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> <strong>und</strong> <strong>Schloss</strong> <strong>Montfort</strong><br />

<strong>Die</strong> beiden eng heiehan<strong>der</strong> liegenden Teile des <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>s befinden sich, wie<br />

allen Salzbtrrgern bekannt, "ttisclten<br />

<strong>der</strong> Ortscln/i Morzg utd dent <strong>Schloss</strong> Mont-<br />

.fort. Sehr vielmehr ist allerdings einent Gutteil <strong>der</strong> Salzburger über diese bewaldeten<br />

Hägel nicllt bekannt. Des ist wirklich ein Grtntl, die heiden nuhe gelegenen urul<br />

doch entfernten <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>n in diesem Bein'ag inhaltlit'lt nciher zu bringen.<br />

Beide Hägel sind etv,o 31 nt hoch. Wirkliche Berge sincl tlas nicht, eher <strong>Hügel</strong>,<br />

o<strong>der</strong> in ober bat'risch-salzburger M<strong>und</strong>art ,,Bit'ltl" o<strong>der</strong> ,,Bergl". Nach SüdenJindet<br />

sich an oberen Rorul des Hanges ein tlurchkruferules Bantl eines kleinen Felsabbruches.<br />

Auclt die Osthänge sind steil, tkrgegen sind die sonstigen AblLänge<br />

JIuclrcr geneigt.<br />

<strong>Die</strong> Namen <strong>der</strong> <strong>Hügel</strong><br />

<strong>Die</strong> beiden <strong>Hügel</strong>, auch Goiser Bergl<br />

o<strong>der</strong> Goiser Bichl genannt, heißen aus<br />

dem Blickwinkel des nahen Dorfes<br />

gesehen seit Jahrh<strong>und</strong>erten Vor<strong>der</strong>er<br />

<strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>, im Osten gelegen <strong>und</strong><br />

Hinterer <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> im Westen. Es<br />

wird vermutet, dass <strong>der</strong> Name Goiser<br />

Bergl romanischen Ursprungesei, <strong>und</strong><br />

sich von COLLIS = <strong>Hügel</strong> ableitet. Es<br />

ist aber auch schlüssig, den Namen des<br />

Berges von den Herrn von Gols, den<br />

ersten bekannten Besitzern des Montfolterhofes<br />

herzuleiten. In den frühen<br />

Urk<strong>und</strong>en hießen ja die Erhebungen<br />

regelmäI3ig,,Golser" Berg.<br />

<strong>Die</strong> Fossilien <strong>der</strong> <strong>Hügel</strong><br />

<strong>Die</strong> höchstgelegenen Teile des <strong>Morzger</strong><br />

<strong>Hügel</strong>s sind aus Mergel <strong>und</strong> Mergel<br />

kalken aufgebaut, die auf alten Konglomeraten<br />

aufliegen. Alle diese Gesteine<br />

stammen aus <strong>der</strong> Oberkleide-Zeit. <strong>Die</strong><br />

feinkörnigen Mergel wurden damals in<br />

ein warmes flaches Meeresbecken über<br />

Flussschotter abgelagert. <strong>Die</strong> feinkörnige<br />

Schicht ist reich an Fossilien <strong>und</strong><br />

enthält neben Ammoniten verschiedenste<br />

Schnecken, Muscheln <strong>und</strong> Einzelkorallen<br />

aber auch Reste von Tintenflschen,<br />

Secigeln, Kalkröhrenwürmern,<br />

Moostierchen <strong>und</strong> Schwämmen, sehr<br />

selten auch von Krebsen, Fischen <strong>und</strong><br />

P1'lanzen. Der Geologe EBERHARD<br />

FUGGER hat 1885 die gleichartigen<br />

Schichten in Glaneg gut untersucht.<br />

<strong>Die</strong>ser Salzburger Ehrenbürger, <strong>der</strong> von<br />

1842 bis l9l9 lebte, war übrigens langjähriger<br />

Vorstand des Salzburger Museums<br />

<strong>und</strong> <strong>der</strong> Gesellschaft für Salzburger<br />

Landesk<strong>und</strong>e. Gerade im Westen<br />

sind winzige Fossilien, etwa Muschelkrebse,<br />

Kalkalgen <strong>und</strong> einzellige Foraminiferen<br />

gut erhalten. An herumliegenden<br />

Steinen lassen sich hier viele Fossil-<br />

Querschnitte beobachten.<br />

<strong>39</strong>

<strong>Die</strong> <strong>Hügel</strong> in <strong>der</strong> Bronzezeit<br />

Seit viertausend Jahren diente die Hangterrassenkante<br />

in Morzg als Wohnort<br />

<strong>und</strong> Begräbnisstätte. Hier war das Salzachufer<br />

leicht eneichbar, die trockene<br />

Terrasse ermöglichte gute landwirtschaftliche<br />

Erträge. Vermutlich haben in<br />

vorrömischer <strong>und</strong> römischer Zeit auch<br />

fischreiche Altwässer bis an die Terassenkante<br />

heran gereicht. Der <strong>Morzger</strong><br />

<strong>Hügel</strong> bot einen guten Überblick auf<br />

Feinde <strong>und</strong> die Quellen am Bergfuß versorgten<br />

den Ort ausreichend mit klarem<br />

Trinkwasser<br />

l9l I tand <strong>der</strong> Gastwirt <strong>und</strong> Heimrtforscher<br />

Leo Brandauer am nördlichen<br />

Unterhang des vor<strong>der</strong>en Berges zahlreiche<br />

Tonscherben <strong>und</strong> teilte dies dem<br />

damals unermüdlichen Landesarchäologen<br />

Manin Hell mit. Er legtc mit sciner<br />

Frau Lina bald die F<strong>und</strong>stelle frei: Es<br />

zeigte sich, dass <strong>der</strong> Boden des Platzes<br />

in einem Durchmesser von 25 m bis 75<br />

cm tief mit angebrannten Tierknochen<br />

<strong>und</strong> tausenden Gefäßscherben bedeckt<br />

war. Uber 8 m'Scherben, von kleinen<br />

Töpfchen bis zu Urnengefäßen, Schüsseln<br />

<strong>und</strong> Schalen wurden gesammelt.<br />

Schla

Elrcnrli ge s Stal lge bä ude i n I n ne re n<br />

Bild:R Mcdicus<br />

verwandte Lodronsche bzw. Montlbrtischen<br />

Nachkommen fallen. 1746 folgte<br />

Der <strong>Montfort</strong>er Stall<br />

Anton Graf <strong>Montfort</strong> <strong>und</strong> später Hieronymus<br />

Graf Lodron. 1791 veräuf3er-<br />

langem auch ein Wirtschaftstrakt mlt<br />

Zum <strong>Schloss</strong> Montibrt gehörte seit<br />

te <strong>der</strong> Letztgenannte das <strong>Schloss</strong> um Stallgebäude. <strong>Die</strong> Fortschrittlichkeit des<br />

12.000 Gulden an Fürsterzbischof Colloredo,<br />

<strong>der</strong> zugleich die alte Gr<strong>und</strong>herr Zeit Fürsterzbischofs Colloredo Iobt im<br />

landwirtschaftlichen Hofgebäudes zur<br />

schaft des Klosters tilgte. Damals bekam<br />

das <strong>Schloss</strong> als Jagdschlosserdentlich<br />

,,A/s Muster.liir aLle Viehst(ille<br />

Jahr 1800 Friedrich Graf Spaur außerorne<br />

heutige Fassadengestalt. Danach war kann seine innere Konstruktion angepriesen<br />

werden. Aus sleinernen Bah-<br />

das Gut im ärarischen Eigentum <strong>der</strong> k.k.<br />

Monarchie <strong>der</strong> Gutshof wurde dabei ren, in die Jrtsches Quellwasser zur<br />

dem jeweiligen Kreishauptmann (das Tränkung tutd Stiubenmg gelettet werdcn<br />

konn. crgrai.fcn dic Kühe ihrc gtrt<br />

entspricht etwa dem heutigen Landeshauptmann)<br />

zur Nutzung überlassen, gev,tihlte, mit Salz gemengte Nahrung,<br />

bis schließlich Graf Arco den <strong>Montfort</strong>erhof<br />

samt Umgebung kaufte, den da-<br />

Lic hen G ew ö I be angeb rac ht en Öffnun -<br />

die atrs dem ober dem schönen ltingnach<br />

1893 Sophie Gräfin Moy de Sons gen bey je<strong>der</strong> Futterzeit geworkn wird.<br />

erbte. <strong>Die</strong> Nachkommen <strong>der</strong> Gräfin Licht, ges<strong>und</strong>e immer sich erneuernde<br />

blieben dann bis vor wenigen Jahren LtrJi <strong>und</strong> seltene Reinlichkeit schenken<br />

Eigentümer, bis dann die Familie Flick dem dort gentihrten Melkvieh Ges<strong>und</strong>heit".<br />

das <strong>Schloss</strong> erwarb.<br />

42

Der alte Stall besitzt kantige, dreireihig den Barockgarten in <strong>der</strong> Gestalt elner<br />

in 6 hintereinan<strong>der</strong> liegenden Fel<strong>der</strong>n herrschaftlichen Allee, die quer durch<br />

angeordneten Säulen, über denen etn Acker lühne. Hinter.liesen Ac[ern folgte<br />

ein schmaler Waldstreifen, in dem<br />

Platzelwölbe mit Gurtbögen elrichtet<br />

ist. lm alten Stallgebäude, das vor 1995 sich bei<strong>der</strong>seits <strong>der</strong> Wegachse die Alleebäume<br />

fortsetzten. Hinter dem Wald-<br />

eine Tischlerei gemietet hatte, soll nun<br />

ein privates Fahrzeugmuseum eingerichtet<br />

werden. Der östliche, einst vom schmaler Wildacker an. Sowohl Waldstreil'en<br />

schloss nun ein langer <strong>und</strong><br />

Stall zuerst von einem Weg getrennte streifen als auch Wildacker waren rn<br />

Holzteil aus <strong>der</strong> Zeit nach 1800 wurde ihrer Längserstreckung zur Kirche von<br />

später mit dem Stall zu einem geschlossenen<br />

Bau mit einheitlichem Dach zuchetwald<br />

führte <strong>und</strong> führt die Garlen-<br />

Anif hin ausgerichtet. Im Großen Eisammengeschlossenachse<br />

sehließlich rl\ Durchschlrg rlcit<br />

in den mit verschwiegenen Wresen<br />

aufgelockerlen Wald hinein <strong>und</strong> reichte<br />

Der <strong>Montfort</strong>er Barockgarten einst fast bis zur Berchtesgadener Straße.<br />

<strong>Die</strong>ser ..Mont fofler Durchschlag" ist<br />

<strong>Schloss</strong> Montfoft besaß, wie alle großen<br />

Landschlösser Salzburgs dieser Zeit chen Rand dicscs Waldes befand sich<br />

bis heute groljteils erhaltcn. Am südli-<br />

einst cinen großen, geometrisch angelegten<br />

Barockgarten, <strong>der</strong> hier nach Süd-<br />

Kapelle, die nach einem Sturmschaden<br />

cine kleine, nach Anif hin blickende<br />

westen blickte. Der von einer Mauer rur etlichen Jrhren grol3tcils crneuerl.<br />

umgebene Gafien war etwa 150 m Iang hcutc inmitten einer Wiesenlandschaft<br />

<strong>und</strong> 50 m breit <strong>und</strong> besal3 einen mittigcn steht. Nur die vier umgebenden Linden<br />

erinnern noch an den früheren<br />

Hauptweg mit drei hintereinan<strong>der</strong> liegenden<br />

Springbrunnen. Beidelseits des Waldsaum. Im Süden umrahmtc <strong>der</strong><br />

Hauptweges befänden sich von Zier bis heute bestehende Wiesenweg den<br />

gehölz eingerahmte Beete. Es ist dabei Brrockgartcn. jm Norden begrenzlei<br />

nicht unwahrscheinlich, dass Colloredo ne Wegachse nach Westen den Barockgarten<br />

<strong>und</strong> den angrenzenden Land-<br />

in den Beeten dicses ,,Musterbauern<br />

hofes" neben Zierblumen auch Feldfrüchte<br />

zog. Im Nolden schloss an den<br />

schaftsgafien.<br />

zcntra len Cartenteil ein geplleglcr.<br />

schmal dreieckiger Garten an. In den Das Jagdschlösschen Gloriette<br />

Jahrzehnten vor 1900 wurde die\er einsl<br />

eindmcksvolle große Garten samt dem Aussichtswarten, oft Belve<strong>der</strong>e o<strong>der</strong><br />

umgebenden Landschallsgafien schrittweise<br />

aufgelöst.<br />

bischöflicher Zeit im Raum um Salz-<br />

Gloriette genannt, gab es in fürsterzburg<br />

nicht wenige. Das Belve<strong>der</strong>e vor<br />

dem <strong>Schloss</strong> Kleßheim, stand als kleincs<br />

turmafiiges Gebäude etwa dort, wo<br />

Der <strong>Montfort</strong>er Landschaftsgarten<br />

sich heute <strong>der</strong> östliche Parkplatz des<br />

<strong>Die</strong> Großc Gartenachse r er'längerle ein't Europarks befindet. Eine,,Gloriette"

Gnßer Tei(h .tri.t.hen .len Mua+(t Hiig(lr:,<br />

befand sich im späten 18. Jahrh<strong>und</strong>crt Festung Hohensalzburg <strong>und</strong> die dahinter'<br />

rm Südrrnd de' Hellbrunner Berges. licgcnde Altstadt hin. Colloredo konntc<br />

Das Schlösschen Belve<strong>der</strong>e von Markus seinen Jagdgästen hicr nicht ohne Stolz<br />

Sittikus erbaut, schaute im Hellbrunner ,,seire" Residenzstadt <strong>und</strong> <strong>der</strong>cn umgebende<br />

Landschaft in voller Anmut zei-<br />

Schlos'palk vom Rand Jes Kulrirricnberges<br />

auf die Salzachnie<strong>der</strong>ung. Ein gen. Das idyllische Dorl Morzg mit sciner<br />

Kirchc war im Blick nach Osten<br />

Schlös"chen Belve<strong>der</strong>e bereieherle ein.l<br />

cine Aussicht im bertihmten Aigner zum Greif'en nahc. Nach Westen führte<br />

Park. Das von Fürstbischof Colloredo vom JagdschJösschen cine Sichtverbindung<br />

durch den Wald in Richtung zum<br />

erbaute Jagdschlösschen auf dem Goiser'<br />

Bergl mit seinem Aussichtsturm befand Glanegger <strong>Schloss</strong> <strong>und</strong> ins damals noch<br />

sich am höchsten Punkt des Nordausläufers<br />

des Hinteren Goiscrberges. <strong>Die</strong>se Nach Stiden bestand einst cine schna-<br />

kaum kultivierte Leopoldskroner Moos.<br />

Gloriette stand auf einem etwa zwcl le Sichtachse in Form eines ctwa l0 m<br />

Meter hohen Sockel mit quadratischembrcitcn Walddurchschlages, <strong>der</strong> dcn<br />

Cl<strong>und</strong>lisr mit l2 tn SeitenlänEe. bis /ur Blick auf die Kirche Anif frei gab.<br />

Spitze <strong>der</strong> Latene war es dabei cbcnfalls<br />

12 m hoch. Das im Erclgeschosshcute<br />

im Wald gut erkennbar.<br />

<strong>Die</strong>se Sichtachse ist irr Ansätzen bis<br />

massiv gebaute Schlösschen besaß im<br />

Gr<strong>und</strong>riss eine Fläche von 9 x 9 m. <strong>der</strong> <strong>Die</strong> <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> als Jagdrevier<br />

hölzerne Aussichtsraum drrüber mit<br />

tlem allseitigen Aussichtsbalkon lag 5 m Colloretlo war wie seinc Vorgänger als<br />

über dem Cebäudeluß. DJ\ lurmrllige Fürstcn ein leidensc haftl ichel Jäger.<br />

Schlösschcn blickte einst genau aruf die Der Hellbrunncr <strong>Schloss</strong>park zwischen

Wasserpartere <strong>und</strong> Kalvarienberg war<br />

ebenso fürstliches Jagdrevier wie die<br />

dortigen Auen. Noch wichtiger als<br />

Jagdrevier waren aber <strong>der</strong> <strong>Morzger</strong><br />

<strong>Hügel</strong> <strong>und</strong> <strong>der</strong> umgebende Eichetwald.<br />

Seine beliebteste <strong>und</strong> weitaus gröI3te<br />

Jagd besaß Colloredo schließlich im<br />

Blühnbachtal. <strong>Die</strong> Hofjagden gehörten<br />

zum repräsentativen Hofprotokoll, ja<br />

sie waren Höhepunkte des höllschen<br />

Lebens <strong>und</strong> offenbarten die fürstlichcn<br />

Hoheitsrechte. <strong>Die</strong> Jagd wu eine sicht<br />

bare Form <strong>der</strong> Besitzergreifung des untergebenen<br />

Landes.<br />

Damit in den höfischen Jagden genug<br />

Wild erlegt werden konnte, mussten die<br />

landesherrlichen Jäger die Wildbestände<br />

ausreichend hegen <strong>und</strong> ptlegcn. Zur'<br />

Zeit Colloredos bestanden daher am<br />

<strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> <strong>und</strong> dessen Umgebung<br />

zahlreiche Jagdeinrichtungen . Zu diesen<br />

gehörtcn viele kleine, in den Wald<br />

cingcstreute Wildäcker <strong>und</strong> Srlzu iesen.<br />

<strong>Die</strong>se Wildäcker <strong>und</strong> Wiesenblößen<br />

besaßen weidmännische Namen, etwa<br />

Große <strong>und</strong> Kleine Prunftwiese". <strong>Die</strong><br />

Wiese bei <strong>der</strong> Gloriette war ebcntalls<br />

ein ,,Salzwiesel", auf dem das Wild<br />

mit Lecksteinen verwöhnt wurde. Der<br />

schmale <strong>und</strong> lange Wildacker am Ostrand<br />

des Eichetwaldes besitzt bis heute<br />

den Namen ,,Schießstätte". Zu Colloredos<br />

Zeiten <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> Monar<br />

chie wurde hier nicht nur auf kapitalc<br />

Hirsche, son<strong>der</strong>n wohl auch auf<br />

Übungsziele geschossen. Heute steht bei<br />

<strong>der</strong> Schießstätte noch immer ein Hochstand.<br />

Es muss nicht näher erwähnt werden,<br />

dass die vielen Achsen <strong>und</strong> Waldschneisen<br />

des Montfbfier Landschatisgartens<br />

auch für die Jagd eine hohe<br />

Bedeutung besaf3en.<br />

<strong>Die</strong> historische Forstnutzung des<br />

<strong>Morzger</strong> Eichetwaldes<br />

Der Wald um den <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong> war<br />

vor etlichen Jahrh<strong>und</strong>ertenoch wesentlich<br />

mit den typischen Moonand-Eichen<br />

bcstockt (,,Eichet"). Später versuchte<br />

man ungeachtet <strong>der</strong> waidmännischen<br />

Hege diesen Eichenmischwald in ertragreiche<br />

Fichtenlbrste umzuwandeln. Solche<br />

Fichtenreinbestände mit geometrisch<br />

angelegten Rückewegen bezeich<br />

nete man nicht selten als ,,Remisen",<br />

ein Wort, das eigentlich ,,Rückführung"<br />

bedeutet. Wir kennen das Wort in <strong>der</strong><br />

Bedeutung eines Wagenschuppens, in<br />

dem die rückgefühften Wägen <strong>und</strong> Lokomotiven<br />

aufbewahrt werden. Der<br />

tbrstmännischc Bcgritf Remise hat sich<br />

dann otl'ensichtlich weiter zum Begriff<br />

,,Maiß"(auch Mais) weiterentwickelt.<br />

Mit diesem Begriff sind daher in fürsterzbischöfl<br />

icher Zeit keineswegs Maisäcker<br />

zu verstehen, sondem alte Schlagflächen,<br />

auf denen man ,,Fichtenäcker"<br />

anlegte. Der Wald südlich des <strong>Montfort</strong>er<br />

Durchschlages hief3 nach 1800 etwa<br />

Napoleons Maiß, jcner nördlich davon<br />

Große Maiß. <strong>Die</strong> Benennung des<br />

Waldes nach dem seinerzeitigen erbarmungslosen<br />

Eroberer Napoleon, dessen<br />

Truppen in Salzburg einst so schrecklich<br />

wüteten, war in napoleonischer Zeit<br />

wohl nicht ganz freiwillig. Auch Tei<br />

le des Kleßheimer Eichetwaldes beim<br />

Flughafen hießen einst übrigens ,,Napoleon<br />

Mais".<br />

Der heutige Wald <strong>der</strong> <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong><br />

Der Großteil des Waldes am <strong>Morzger</strong><br />

<strong>Hügel</strong> ist auch heute von Fichten bedeckt.<br />

<strong>Die</strong> mächtigsten <strong>und</strong> ältesten

Fichten stocken dabei am Westabhang fäch vermutet, dass zumindest <strong>der</strong> große<br />

des Hinteren Golserbergls. Sie sind über Teich einst ein Fischteich gewesen seln<br />

40 m hoch <strong>und</strong> bis 180 Jahre alt. Nach könnte. Auf Gr<strong>und</strong> <strong>der</strong> historischen Pläne<br />

ist davon auszugehen, dass die Teiche<br />

Angaben des Fößters Henr Ing. Kufi<br />

Schlechtleitner, Förster <strong>der</strong> Moyschen um o<strong>der</strong> nach I900 angelegt wurden.<br />

Gutsverwaltung, würde eine solche Fich <strong>Die</strong> Anlage eines lichtbedürftigen Fischteiches<br />

inmitten eines schattigen Wal-<br />

te gefällt 15 bis 18 Raummeter Holz<br />

ergeben. <strong>Die</strong> vereinzelt in den Wald dcs. dcr hicl zwischcn 1900 <strong>und</strong> 1920<br />

eingestreuten Douglasien zeugen von aufgeforstet wurde. scheint aber un<br />

Forstversuchen früherer Generatiorrer. wahrscheinlich. Es ist daher eher anzunehmen,<br />

dass die Teiche etwa als Eisteichc<br />

tür cin nahe geJegenes Gasthaus<br />

Am steilen Südabhang stockt ein von<br />

Eschen dominierter Waldbestand, in den genutzt waren. Dulch die jüngsten<br />

auch Winterlinde, Rotbuche. Hainbuche.<br />

Bergulme. Spitzahorn <strong>und</strong> Berg-<br />

heute wie<strong>der</strong> deutlich mehr Licht. Damit<br />

Schlägerungen erhält <strong>der</strong> Teich übrigens<br />

ahom eingestreut sind. Am tlachgründig-trockenen<br />

Rand um den südlichen für unsere seltenen Amphibienarten, vor<br />

wird <strong>der</strong> Teich wie<strong>der</strong> als Lebensraum<br />

Felsabbruch wächst ein Bestan<strong>der</strong> sehr allem den Grasfrosch, den Springfrosch,<br />

genüg'amen Rotkielern. die :tn diesem den Bergmolch <strong>und</strong> die Erdköte erhebmageren<br />

Standort die Konkurrenz beschatten<strong>der</strong><br />

Laubbäume nicht fürchten Raum beson<strong>der</strong>s häufig waren. Gerade<br />

Iich aufgeuertet. die früher in diesem<br />

müssen. Der steile Südabhang besitzt die Erdkröten bevölkern nun in <strong>der</strong><br />

durch seine vielfältige Strukturen <strong>und</strong> Laichzeit wie<strong>der</strong> sehr zahlreich die Teiche.<br />

Am U1-er gedeihen Sumpfdotterblu-<br />

Felsen auch eine hohe tierökologische<br />

Bedeutung. Hier ist auch nicht wenig men, Waldsimsen <strong>und</strong> Bittere Schaumkräuter'.<br />

Der Graureiher steht gerne hier<br />

wertvolles Totholz vorhanden, einlach<br />

weil Einzelstämme dort schlecht zu <strong>und</strong> selten besucht auch einmal ein Eisvogel<br />

die Teiche.<br />

bringen sind. Am Süd- <strong>und</strong> Osthang<br />

blüht nicht selten die schmucke Türkenb<strong>und</strong>lilie.<br />

Liebe Leser, besucht auch ihl einmal<br />

diesen verträumten Flecken im Süden<br />

<strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> Salzburg. Erwan<strong>der</strong>t die Htigel<br />

<strong>Die</strong> Teiche zwischen den <strong>Morzger</strong> <strong>und</strong> ihre Umgebung, sucht nach den<br />

<strong>Hügel</strong>n<br />

F<strong>und</strong>amcnten des Jagdschlösschens, besucht<br />

die Teiche <strong>und</strong> den <strong>Montfort</strong>er<br />

Unklar bleibt, wie Iange die Teiche am Durchschlag o<strong>der</strong> erforscht die kreidezeitlichen<br />

Fossilicn. Auch ein Blick auf<br />

Nordrand des <strong>Morzger</strong> <strong>Hügel</strong>s schon bestehcn.<br />

Der größte Teich ist heute noch das alte <strong>Schloss</strong>, den dazugehörigen<br />

immer 'tattliche 1.500 m' groß. zuei Stall. die Kapelle <strong>und</strong> nicht zuletzt die<br />

weitere nächstgelegen etwa 150 m2 bzw. reizrolle Llnd'chllt im Siiden des einstigen<br />

Bauemdorfes Morzg lohnt sich.<br />

100 m2, während <strong>der</strong> Kleinste mit 50 m'?<br />

schon in <strong>der</strong> Größenordung eines größeren<br />

Gartenteiches liegt. Es wurde mehr-<br />

Dr. Reinhard Medicus<br />

41