h200946 - Horizonte Aargau

h200946 - Horizonte Aargau

h200946 - Horizonte Aargau

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

24. Jahrgang I Nr. 46 I 8. November 2009<br />

I 3 Mehr Zeit zum Leben<br />

Darum stehen Kirchturmuhren und -glocken still<br />

I 4 Leben im Fragment<br />

Menschliche Endlichkeit annehmen<br />

I 7 Liebe, Lust und Sexualität<br />

Im Judentum, Christentum und Islam<br />

Pfarrblatt <strong>Aargau</strong> I Baden / Wettingen<br />

<strong>Horizonte</strong><br />

Foto: Roger Wehrli<br />

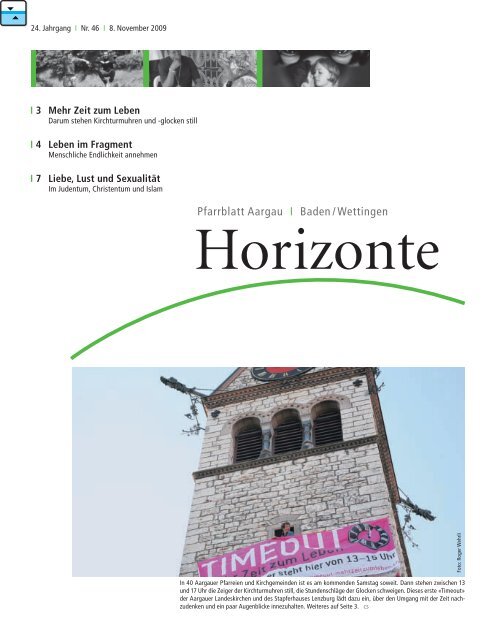

In 40 <strong>Aargau</strong>er Pfarreien und Kirchgemeinden ist es am kommenden Samstag soweit. Dann stehen zwischen 13<br />

und 17 Uhr die Zeiger der Kirchturmuhren still, die Stundenschläge der Glocken schweigen. Dieses erste «Timeout»<br />

der <strong>Aargau</strong>er Landeskirchen und des Stapferhauses Lenzburg lädt dazu ein, über den Umgang mit der Zeit nachzudenken<br />

und ein paar Augenblicke innezuhalten. Weiteres auf Seite 3. cs

I 2 fokus<br />

Vergesst die Gastfreundschaft nicht<br />

Der Sonntag der Völker in der Schweiz<br />

Thomas Schnelling<br />

Redaktor <strong>Horizonte</strong>, Bremgarten<br />

Ein geheimnisvoller Übergang<br />

«Zu Ende des Septembers war die fast neunzigjährige<br />

Trin Jans am Sterben. Ihre Augen gingen durch die<br />

Scheiben in die Ferne. In das Antlitz der Sterbenden<br />

grub eben der Tod das hippokratische Gesicht, und<br />

das Kind starrte atemlos auf die unheimliche, ihr unverständliche<br />

Verwandlung des unschönen, aber ihr<br />

vertrauten Angesichts. ‹Was macht sie? Was ist das,<br />

Vater?› flüsterte sie angstvoll. ‹Sie stirbt›, sagte der<br />

Deichgraf. ‹Stirbt!› wiederholte das Kind. Ihre Arme<br />

sanken, ein leises Krachen der Bettstatt wurde hörbar;<br />

sie hatte aufgehört zu leben. ‹Sie hat es vollbracht!›<br />

sagte der Deichgraf und nahm das Kind auf seinen<br />

Arm: ‹Sie ist nun weit von uns, beim lieben Gott.›»<br />

Unbegreifbar, fassungslos, eigentlich sprachlos lese ich<br />

diese Zeilen über die allmähliche Verwandlung eines<br />

Lebenden in einen Toten wieder. Theodor Storm hat sie<br />

1888 in seiner Novelle «Der Schimmelreiter» geschrieben.<br />

Da hat ein Mensch gerade noch geatmet, und<br />

dann, urplötzlich, hört dieser Mensch auf zu sein. Kalt<br />

und starr liegt er da, bewegungslos, eiskalt, wenn man<br />

ihn anfassen würde. Eine unüberwindbare Barriere.<br />

So ging es auch mir selbst, als ich vor über zwanzig<br />

Jahren vor der Leiche meines Vaters stand. Nur wenige<br />

Stunden nach seinem Zusammenbruch war er unter<br />

den Händen seiner Ärztekollegen, wohl unrettbar verloren,<br />

im Spital gestorben. Zum ersten Mal in meinem<br />

Leben stand ich vor ihm, erschrocken, und er reagierte<br />

nicht mehr auf mich, blieb stumm und starr liegen, den<br />

Kopf ein wenig nach links geneigt. «Wo ist er nur?»<br />

mag ich gedacht haben. Noch dort, wo er jetzt liegt,<br />

erst recht im Grab? Oder doch woanders, «beim lieben<br />

Gott»? Wo werde ich sein, wenn ich dereinst so<br />

daliegen werde? Kann ich mich damit abfinden, nichts<br />

zu sein? «Beim lieben Gott» – vielleicht ist es besser,<br />

hoffend zu sterben, und nicht zusammengekauert vor<br />

lauter Angst und Schrecken. Vielleicht.<br />

In diesem Jahr steht der «Sonntag der Völker»<br />

am 8. November unter dem Motto «Migranten,<br />

eine Chance für die Evangelisation». Den Hintergrund<br />

des diesjährigen Mottos bildet der<br />

«Welttag des Migranten und Flüchtlings», der<br />

bereits am 18. Januar angesetzt war und aufgrund<br />

des Paulusjahres unter dem Motto «Der<br />

Heilige Paulus – Migrant und Völkerapostel»<br />

stand. Das diesjährige Motto soll ein Impuls<br />

zum Nachdenken<br />

sein, wie die zugewanderten<br />

Katholiken die<br />

Einheimischen und<br />

umgekehrt zu einer<br />

Wandlung bewegen können, die das Denken<br />

und die Interessen der Menschen auf Gott und<br />

den Nächsten hin verändern und erneuern.<br />

Somit ist der «Sonntag der Völker» eine gute<br />

Gelegenheit, um der Frage nachzugehen, wie es<br />

mit der Präsenz von zugewanderten Gläubigen<br />

in der Pfarrei und in den Gremien vor Ort steht<br />

wie auch, um ihnen im Rahmen eines Gottesdienstes<br />

oder anderer Veranstaltungen eine<br />

hervorragende Stellung zu geben. Zudem bietet<br />

dieser spezielle Sonntag die Möglichkeit, diesen<br />

zusammen mit einer fremdsprachigen Mission<br />

zu gestalten. Geht es doch grundsätzlich<br />

darum, die Teilnahme der Migrantinnen und<br />

Migranten am kirchlichen und sozialen Leben<br />

KURZMELDUNGEN<br />

youth4you. Überall spricht man<br />

von «Jugendgewalt». Die Nachrichten<br />

sind voll davon. Experten<br />

sprechen von einem grossen Problem<br />

und suchen nach Lösungen.<br />

Doch diejenigen, die dazu am<br />

meisten zu sagen haben, werden<br />

kaum gefragt. Was meinen die<br />

jungen Leute zwischen 14 und 30<br />

Jahren selber dazu? Was möchten<br />

sie dazu sagen? Sie sollen und<br />

können ihre Sichtweise selbst in<br />

die Diskussion einbringen. Denn<br />

sie sind die eigentlichen Insider,<br />

die eigentlichen Experten. Mehr<br />

Informationen finden sich unter<br />

www.einmischen.ch<br />

Monatslohn. Aus Solidarität<br />

mit den Ärmsten in der Wirt-<br />

Jesus als göttlicher Wanderer<br />

besucht die Menschen und ist ihr Gast.<br />

schaftskrise sollen die Priester<br />

des Erzbistums Lyon auf einen<br />

Monatslohn verzichten. Damit<br />

wolle man eine «konkrete Geste»<br />

der Solidarität setzen, heisst<br />

es in einem auf der Homepage<br />

des Erzbistums veröffentlichten<br />

Appell des Priesterrates. Um die<br />

Würde der Ärmsten zu schützen,<br />

müsse man mit Politikern,<br />

Gewerkschaften und sozialen<br />

Einrichtungen zusammenarbeiten.<br />

Nach dem Vorschlag sollen<br />

die Priester die Summe von 1350<br />

Franken an eine caritative Einrichtung<br />

spenden.<br />

Rituale. Religiöse und andere Rituale<br />

üben nach den Worten des<br />

Konstanzer Soziologen Bernhard<br />

in der Schweiz zu fördern. Gerade die Seelsorge<br />

mit Immigranten hilft, die Erfahrungen im Einwanderungsland<br />

in der Eigenart ihres Glaubens<br />

zu deuten und im Dialog mit der Kirche vor Ort<br />

wachsen zu lassen. Weshalb der weitere Aufbau<br />

einer kirchlichen Gemeinschaft von Einheimischen<br />

und Fremdsprachigen notwendig bleibt.<br />

Aus Achtung vor den religiösen und seelsorgerlichen<br />

Bedürfnissen der Migrantinnen und<br />

Migranten. Um vernünftige<br />

und humane<br />

Rahmenbedingungen<br />

für das<br />

Zusammenleben von<br />

Menschen verschiedener Herkunft zu schaffen.<br />

In diesem Sinne erinnert der Benediktiner-Pater<br />

Anselm Grün zu Recht daran, dass es bereits<br />

vor zweitausend Jahren Migration, Wanderung<br />

zwischen den Völkern gegeben hat. Und dass<br />

sich, bei allen unleugbaren Gefahren, die Menschen<br />

gegenseitig befruchtet haben. Und insofern<br />

die Erfahrung der frühen Christen eine<br />

Herausforderung für uns heute darstellt. «Auch<br />

heute ist es die Gastfreundschaft, die das Fremde<br />

der Migranten heilig hält, die offen ist für das<br />

Fremde, die damit rechnet, dass im Fremden<br />

Jesus Christus selbst aufgenommen wird und<br />

dass er im Fremden uns etwas sagen möchte.»<br />

www.kath.ch/migratio Thomas Schnelling<br />

Giesen nach wie vor eine grosse<br />

Faszination aus. Es stimme<br />

nicht, dass sich Rituale «unter<br />

dem kalten Stern der Rationalität»<br />

aufgelöst hätten. «Es geht<br />

in der Moderne genau so wenig<br />

ohne Rituale wie in der Vormoderne»,<br />

so der Wissenschaftler.<br />

«Wir brauchen sie als letzte<br />

Versicherung gegen das Auseinanderfliessen<br />

der Gesellschaft.»<br />

So seien die Religionen durchaus<br />

«sehr öffentlich und ungeheuer<br />

rituell». Auch im privaten und<br />

politischen Bereich sind Rituale<br />

üblich. Solche Aktionen seien<br />

«Hoffnungs- und Widerstandsrituale».<br />

Sie könnten helfen, Identität<br />

zu erschaffen.

aargau 3 I<br />

Timeout – mehr Zeit zum Leben<br />

Oder warum am kommenden Samstag Kirchturmuhren und -glocken ruhen<br />

Nur eines kommt selten vor: dass Glocken schweigen.<br />

Die der katholischen Kirchen tun es nach<br />

dem Gloria des Hohen Donnerstages bis zum<br />

Gloria der Osternacht. Denn Glocken und Orgel<br />

sind triumphale Instrumente und ruhen aus Ehrfurcht<br />

vor dem Leiden Christi. Dies die offizielle<br />

Version. «Mancherorts erzählt man den Kindern<br />

gar, die Glocken würden nach Rom fliegen und<br />

dort die Ostereier holen, die sie dann auf ihrem<br />

Rückflug abwerfen», so Pater Adrian Willi in der<br />

Zeitschrift ferment. Noch ist nicht Ostern, sondern<br />

demnächst erst einmal Weihnacht. Dennoch<br />

verstummen im <strong>Aargau</strong> am kommenden<br />

Samstag nicht nur die Glocken, sondern auch<br />

die Zeiger der Kirchturmuhren stehen still. Mehr<br />

dazu im Kasten. Carmen Frei<br />

Kirchturmuhren stehen still, Paul Schreiber-Halbeisen aus Wegenstetten hält die Glocke an. «Stell dir vor,<br />

die Zeit steht still. Es gibt kein zu spät und kein zu langsam, es gibt nur Zeit zum Leben.» Unter diesem Slogan<br />

lancieren die <strong>Aargau</strong>er Landeskirchen und das Stapferhaus Lenzburg den Aktionstag wider die Hektik<br />

im Alltag.<br />

Sie verblüfft immer wieder. Die Tatsache, dass es<br />

ungemein viele Menschen gibt, die sich für Glocken<br />

interessieren. Auch Paul Schreiber-Halbeisen<br />

gehört zu ihnen. Er hat die Faszination für<br />

Glocken quasi in den Genen. Schon als Fünfjähriger<br />

durfte er beim Weihezeremoniell von Hand<br />

die Glocken der St. Michaelskirche in Wegenstetten<br />

anschlagen. Später übernahm er die Wartung<br />

des Geläuts von seinem Vater, hat es mittlerweile<br />

elektrifiziert und den Glockenvirus bereits<br />

weiter vererbt. Paul Schreiber findet: «Glocken<br />

machen Musik». Ganz ähnlich tönt es auch beim<br />

Schweizer Radio DRS: «Unser Glockenarchiv ist<br />

ein wertvoller Schatz – wir pflegen und hüten<br />

ihn dementsprechend. Jeden Samstag lassen sich<br />

viele Menschen vom Geläute aus dem Radio für<br />

einige Minuten verzaubern», erklärt Christoph<br />

Gebel, Programmleiter DRS1/DRS Musikwelle.<br />

Glocken – sie klingen an zwischen Begeisterung<br />

Foto: Roger Wehrli<br />

und Bedeutung. «Vivos voco, mortuos plango,<br />

fulgua fango» – «Die Lebenden rufe ich, die Toten<br />

beklage ich, die Gewitter zerschlage ich». So lautet<br />

in Latein eine alte Glockeninschrift. Damit ist in<br />

Kürze der Sinn der Kirchenglocken ausgedrückt.<br />

Sie rufen die Menschen zum Gottesdienst und<br />

zum Gebet. Sie verkünden, wenn jemand gestorben<br />

ist. Sie warnen bei Feuer und Gefahr und bitten<br />

um Schutz, Segen und gedeihliches Wetter. Im<br />

christlichen Abendland erlangten sie unter Papst<br />

Gregor dem Grossen (590–604) ihre Bedeutung.<br />

Von Irland brachten Wandermönche eine Glocke<br />

mit. Man kann sie noch heute im St. Galler Dom<br />

als älteste Glocke der Schweiz bewundern. Seit<br />

dem 7. Jahrhundert läuten sie am Morgen und am<br />

Abend. Später kam das Läuten zum Mittags-Angelus,<br />

dem englischen Gruss, hinzu. Die Abendglocke<br />

lädt zur Nachtruhe ein, die dem Schutze<br />

Gottes und seiner Engel empfohlen wird.<br />

Am 7. November ist alles anders – das<br />

erste <strong>Aargau</strong>er Timeout findet statt. 40<br />

reformierte Kirchgemeinden und römischkatholische<br />

Pfarreien schenken der Bevölkerung<br />

Zeit. In diesen Stunden können sie<br />

in den Kirchen zu Musik und Bildern meditieren,<br />

Cellosuiten oder Gedichte und<br />

Texte hören, «Eile mit Weile» spielen, oder<br />

einfach einen Augenblick der Stille suchen.<br />

Bei der Kirche St. Sebastian in Wettingen<br />

findet am Samstag der Startevent zur<br />

ganzen Aktion statt. Um fünf nach eins<br />

wird die Zeit gestoppt. «Was haben Glaube<br />

und Basketball gemeinsam?», wird danach<br />

zum Beispiel in die Runde gefragt. Antworten<br />

sollen der Bibeltext vom Zeithaben und<br />

der Agent XYQ/384/b der Zeit-Spar-Kasse<br />

liefern. Die zweite Timeout-Veranstaltung<br />

in Wettingen findet zwischen 15 und 17<br />

Uhr in der reformierten Kirche Wettingen<br />

statt. Während zweier Stunden wird der<br />

Lauf der Zeit nicht mit der Uhr, sondern<br />

mit Musik, Stille und mit Texten gemessen.<br />

Die Aktion «Timeout – mehr Zeit zum<br />

Leben» der <strong>Aargau</strong>er Kirchen findet im<br />

Rahmen von «nonstop», der Ausstellung<br />

über die Geschwindigkeit des Lebens des<br />

Stapferhauses Lenzburg statt, die eben<br />

bis zum 27. Juni 2010 verlängert wurde.<br />

www.timeout-mehrzeitzumleben.ch

I 4 impuls<br />

Leben im Fragment<br />

Die menschliche Endlichkeit annehmen lernen<br />

Foto: KNA-Bild<br />

Fulbert Steffensky: «Es ist etwas wundervoll Widerborstiges<br />

und Anarchistisches in einer Gesellschaft,<br />

die Alte, Kranke, Behinderte sichtbar sein<br />

lässt. Sie lehren uns, dass der Mensch nicht für<br />

Zwecke da ist. Sie lehren uns, was Gnade ist.»<br />

Loslassen lernen –<br />

abschiedlich leben.<br />

Das Alter(n) ist ein gesellschaftliches Phänomen.<br />

Nicht nur wegen der erstaunlichen Verlängerung<br />

der durchschnittlichen Lebenserwartung<br />

der Menschen, sondern auch wegen der<br />

rasanten Zunahme älterer und alter Menschen<br />

seit Mitte der 1960iger Jahre des 20. Jahrhunderts.<br />

Diese «Gesellschaft des langen Lebens»,<br />

das Altern und das<br />

Altsein ist längst<br />

schon ein gesamtgesellschaftliches<br />

Problem.<br />

Die zentrale soziale Frage des 21. Jahrhunderts.<br />

Nur – wie gehen wir damit um? Der<br />

Theologe Heinz Rüegger sieht als unhintergehbares<br />

Fundament dafür, das Alter selber überhaupt<br />

erst zu würdigen, den Prozess des Alterns<br />

ernst zu nehmen als entscheidenden Beitrag zu<br />

einer neuen Lebenskunst. Denn nicht altern zu<br />

wollen, ist das Zeichen einer «pathologischen<br />

Lebensverweigerung». Dazu gehört wesentlich,<br />

die menschliche Endlichkeit überhaupt<br />

anzunehmen, bejahen zu lernen, dass alles Leben<br />

nur Bruchstück ist, nie ganz, nie perfekt.<br />

Gegen alle «Vollendungsillusionen» «sich mit<br />

der unvollendbaren Begrenztheit des Lebens<br />

anzufreunden». Eine wirklich «reflektierte Lebenskunst»,<br />

eine wirkliche «Kunst des Alterns»<br />

umfasst im Kern immer, «sich in das sterbliche<br />

Leben einzuüben». Eine «Kultur des Pro-<br />

Aging» zu entwickeln. Also «alten Menschen in<br />

ihren Möglichkeiten als vollwertige Glieder der<br />

Gesellschaft dort solidarisch Unterstützung zu<br />

bieten, wo sie es brauchen». Wie dies geht, zeigt<br />

er eindrücklich an der «Herausforderung Demenz».<br />

Auch praktisch als Seelsorger.<br />

Mit voller Wucht spitzen dies Peter Wissmann<br />

und Reimer Gronemeyer noch zu. Sehen sie doch<br />

ganz klar Menschen mit Demenz nicht als Kranke,<br />

sondern betrachten die Demenz aus einer<br />

«zivilgesellschaftlichen Perspektive». «Demenziell<br />

veränderte Menschen» sind von vorneherein<br />

«Bürger eines Gemeinwesens», woraus notwendigerweise<br />

folgt, dass wir alle herausgefordert<br />

sind, eine gänzlich «neue Kultur des Miteinanders<br />

zu entwickeln». Es geht also um «Schritte,<br />

die eine neue, humanere, sozialere Einbettung<br />

des Menschen mit Demenz in unsere Lebenswelt<br />

erreichen wollen». Das bedeutet unter anderem,<br />

dass der Mensch in einer solchen Situation «in<br />

seiner Ganzheit als leiblich-geistiges und soziales<br />

Wesen in den Blick» tritt. Dass man Begegnungsplattformen<br />

schaffen muss, auf denen Menschen<br />

mit und ohne Demenz sich treffen können und<br />

so einander gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.<br />

Dass ihre «Fähigkeiten und Chancen»,<br />

«ihre Schätze und Angebote» wahrgenommen<br />

werden. Dass ihnen leibliche und sinnesorientierte<br />

Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden.<br />

Wie die beigegebenen Abbildungen von<br />

künstlerischen Arbeiten wunderbar zeigen. Dass<br />

Demenz alle angeht: «Ethik, Medizin, Kultur,<br />

Philosophie, Pädagogik,<br />

Soziologie, Pflege, Theologie,<br />

Kirche, Psychologie<br />

und Anthropologie». Dass<br />

es zu einem Thema wird «in der Nachbarschaft,<br />

auf dem Marktplatz und im Sportverein». Legt<br />

Demenz doch «mit ungeheurer Radikalität den<br />

Finger auf die Wunden dieser Gesellschaft»:<br />

Indem sie die «Fragen der Endlichkeit und der<br />

Abhängigkeit der Menschen von anderen Menschen»<br />

auf den Tisch wirft. Ist es wirklich «gesund»,<br />

grundlegende Dimensionen unseres<br />

Menschseins wie Leiblichkeit und Spiritualität<br />

«zugunsten der modernen, entleibten und entseelten<br />

Existenzform aufgegeben zu haben»?<br />

Worauf der evangelische Theologe und frühere<br />

Benediktiner Fulbert Steffensky eine eindrucksvolle<br />

meditativ-kritische, eine mystisch-politische<br />

Antwort zu geben versucht. Hinein in<br />

eine Gesellschaft, «in der Sinn durch Effektivität<br />

und Rentabilität ersetzt ist». Gefangen in ihrem<br />

«Unendlichkeitswahn». Gegen diesen «Totalitätsterror»<br />

setzt er die «gelungene Halbheit» des<br />

Lebens, weil die Endlichkeit im Leben selber<br />

liegt. «Nur zur Endlichkeit befreite Menschen<br />

können geschwisterliche Menschen sein und<br />

können ihren Siegeszwängen entsagen.» Denn<br />

«Gnade ist das Urwort». Thomas Schnelling<br />

Buch-Tipps<br />

Heinz Rüegger: Alter(n) als Herausforderung.<br />

Gerontologisch-ethische Perspektiven. TVZ,<br />

2009, 246 Seiten, ISBN 978-3-290-17517-7,<br />

CHF 32.00<br />

Peter Wissmann/Reimer Gronemeyer: Demenz<br />

und Zivilgesellschaft – eine Streitschrift.<br />

Mabuse, 2008, 207 Seiten, ISBN<br />

978-3-940529-16-9, CHF 35.00<br />

Fulbert Steffensky: Mut zur Endlichkeit. Sterben<br />

in einer Gesellschaft der Sieger. Radius,<br />

2007, 40 Seiten, ISBN 978-3-87173-369-7,<br />

CHF 19.00

zoom 5 I<br />

Bischof im Schatten von Minaretten<br />

Im Gespräch mit Muslimen auf gemeinsame Werte bauen<br />

In der Schweiz tobt die Diskussion um den<br />

Bau von Minaretten. Anders die Situation im<br />

westafrikanischen Senegal: Mehr als neunzig<br />

Prozent der Bevölkerung sind muslimisch.<br />

Die katholische Kirche lebt im Schatten zahlreicher<br />

Minarette. In guter Nachbarschaft mit<br />

den Muslimen und einer Atmosphäre der Zusammenarbeit<br />

mit<br />

Staat und Gesellschaft,<br />

wie Benjamin<br />

Ndiaye betont. Denn<br />

gegenseitiger Respekt kennzeichnet das gute<br />

Zusammenleben von Christen und Muslimen<br />

im Senegal. Aufgrund dieser guten Beziehung<br />

werde zu Recht vom Dialog des Lebens zwischen<br />

den Angehörigen beider Religionen gesprochen.<br />

«Insbesondere Dank Präsidenten wie<br />

Léopold Sédar Senghor oder Abdou Diouf ist<br />

unser Verhältnis so gut», erklärt der Bischof der<br />

senegalesischen Diözese Kaolak, der in diesem<br />

Oktober die Schweiz besucht hat. Ein Beispiel<br />

für diesen Dialog sei der Bau der Krankenstation<br />

in Popenguine, die von Christen und Muslimen<br />

gemeinsam errichtet wurde. Schon insofern<br />

verdiene der Ansatz von Bischof Ndiaye, im<br />

Gespräch mit den Muslimen auf gemeinsame<br />

Werte zu bauen, in der Schweiz mit Blick auf<br />

die Minarett-Initiative ohnehin eine besondere<br />

Beachtung.<br />

Der heute 61jährige Bischof, der in den 1970iger<br />

Jahren an der Universität Fribourg sein Theologiestudium<br />

absolviert hat, stammt aus der katholischen<br />

Küstenregion des Senegal, der Petite<br />

Côte, die sich südlich der Halbinsel Cabo Verde<br />

bis zum Sine-Saloum-Flussdelta erstreckt. «95<br />

Prozent der Menschen in diesem Gebiet sind<br />

katholisch, das Gegenteil zu den gesamtsenegalesischen<br />

Zahlenverhältnissen», sagt Bischof<br />

Ndiaye. «Als ich 2001 zum Bischof von Kaolak<br />

ernannt wurde, sagte ich mir: Jetzt muss ich in<br />

ein Missionsland», lacht der Bischof, der gern<br />

über den Tellerrand seiner Diözese hinausschaut.<br />

Die Solidarität zwischen den Senegalesen verschiedenen<br />

Glaubens sei gross, versichert der<br />

Oberhirte. Und sie zeige sich allerorten. «Die<br />

Menschen im Senegal respektieren die Wahl<br />

des Anderen. Man kann zwar einer anderen Religion<br />

angehören, aber das ändert nichts an den<br />

sozialen Beziehungen, die die Menschen hier<br />

mit ihren Nachbarn pflegen», beschreibt er das<br />

gute Miteinander.<br />

Für den Anderen zu handeln, bedeutet für Bischof<br />

Ndiaye, für Gott zu handeln. Und das<br />

Handeln ist ihm wichtig: «Wir dürfen als Kirche<br />

nicht nur reden.» Als Beispiel verweist er auf<br />

die Arbeit der Caritas in seiner Diözese, die sich<br />

dafür einsetze, dass die Bevölkerung Zugang<br />

zu Wasser und Gesundheit erhält. Das Betreiben<br />

von Schulen und Internaten gehört zu dieser<br />

Arbeit ebenso wie die Ausgabe von Reis in<br />

knappen Zeiten vor<br />

der neuen Ernte.<br />

Und alles, betont<br />

Bischof Ndiaye,<br />

wird geteilt: Christen und Muslime profitieren<br />

in gleichem Masse von dieser Hilfe.<br />

Anfangs gab es bei den Muslimen durchaus die<br />

Befürchtung, Caritas wolle sie mit ihrer Arbeit<br />

zum Glaubensübertritt bewegen. Inzwischen<br />

wüssten sie aber, dass die Kirche ohne Hintergedanken<br />

ihre Hilfe anbiete. «Wenn jemand nach<br />

reiflicher Überlegung konvertieren, übertreten<br />

Gegenseitiger Respekt<br />

in der Begegnung von Christen und Muslimen.<br />

möchte, weisen wir ihn nicht ab, aber wir betreiben<br />

keinen Proselytismus, keinen Konfessionswechsel!»,<br />

stellt der Bischof von Kaolak klar.<br />

Die Muslime wissen die Arbeit der Kirche zu<br />

schätzen. Wenn Bischof Ndiaye vor der Aussaat<br />

im Rahmen der Diözesanwallfahrt das Saatgut<br />

segnet, kommen nicht nur Katholiken. «Auch<br />

ein Imam, selber Landwirt, bringt seine Erdnuss-<br />

und Hirseaussaat zu mir. Umgekehrt legt<br />

derselbe Imam mit Hand an, wenn wir etwa<br />

eine Aufforstungsaktion starten.»<br />

Dass er heute Bischof ist, hat Benjamin Ndiaye<br />

unter anderem einem Islam-Gläubigen zu verdanken:<br />

«Als Seminarist war ich in einer tiefen<br />

Krise und wusste nicht mehr, ob ich wirklich<br />

Priester werden sollte. Der alte Mann sagte zu<br />

mir: «Wenn Gott Dich ruft, dann musst Du<br />

antworten!» www.missio.ch Jacques Berset,<br />

kipa/ts<br />

Bischof Benjamin Ndiaye: «Ein etwa zwölfjähriges Mädchen hat mich beispielhaft gelehrt, dass gesellschaftliche<br />

Beziehungen den Menschen prägen und ihn erst ganz Mensch werden lassen. Begegnungen<br />

bewirken immer etwas. Deshalb lohnt es sich, sie zu einer gegenseitigen Bereicherung zu machen.»<br />

Foto: Missio Schweiz

I 6 medien<br />

Web-Tipp<br />

Lernprojekt Religionen in der Welt<br />

Gegründet von Religionswissenschaftler/innen<br />

in Fribourg 2005 setzt sich das<br />

«Lernprojekt Religionen in der Welt» als<br />

wichtigstes Ziel, in der Öffentlichkeit das<br />

Wissen über Religionen und religiöse Bewegungen<br />

zu erweitern und zu vertiefen.<br />

Aussagen und Erkenntnisse über Religionen<br />

oder religiöse Gemeinschaften werden<br />

unabhängig von religiösen Anschauungen<br />

und Überzeugungen dargestellt.<br />

Die so gewonnenen Erkenntnisse sollen<br />

vermittelt und gesellschaftlich nutzbar gemacht<br />

werden, um ein friedliches und tolerantes<br />

Zusammenleben der Menschen und<br />

der verschiedenen Religionen zu fördern,<br />

um gegenseitiges Verstehen und Respektieren<br />

möglich zu machen. Die Website<br />

www.lernprojekt-religion.ch bietet viele<br />

Informationen und Anknüpfungspunkte<br />

für eine solche Vermittlungsarbeit: Projekte<br />

an öffentlichen und privaten Schulen,<br />

Weiterbildungsveranstaltungen für<br />

Lehrkräfte, Pflegefachpersonen sowie Referate,<br />

Workshops und Diskussionsforen<br />

zu ausgewählten Themen, Beratung und<br />

Informationen von politischen und gesellschaftlichen<br />

Einrichtungen. ts<br />

Radio<br />

Sonntag, 8. November<br />

Perspektiven. 20 Jahre Mauerfall. Die politische<br />

Sprengkraft der Kirche. DRS2, 8.30 Uhr<br />

(WH Do 15 Uhr)<br />

Römisch-katholische Predigt. Manfred Belok,<br />

Theologe, Chur. DRS2, 9.30 Uhr<br />

Evangelisch-reformierte Predigt. Manuela<br />

Liechti-Genge, Theologin, Münchenbuchsee,<br />

DRS2, 9.45 Uhr<br />

Menschen und <strong>Horizonte</strong>. «Salaam» – Eine<br />

Zürcherin in Afrika. Die 71-jährige Verena<br />

Bakri blickt auf ein abenteuerliches Leben zurück:<br />

Seit 40 Jahren ist sie mit ihrem äthiopischen<br />

Mann Bakri Abdoullahi verheiratet<br />

und lebt in Addis Abeba. Die Geschichte eines<br />

Lebens voller Höhen und Tiefen und einer<br />

grossen Liebe zu Afrika und seinen Menschen.<br />

DRS1, 14.05 Uhr (WH Di 21 Uhr)<br />

Fernsehen<br />

Kino-Tipp<br />

Bild: www.outnow.ch<br />

Looking for Eric<br />

Eric schwimmen so ziemlich alle Felle davon;<br />

seine Stiefsöhne driften in die Halbwelt<br />

ab, und er selbst gerät wegen eines<br />

Wiedersehens mit seiner ersten Frau in Panik.<br />

Urplötzlich erscheint ihm sein Idol, der<br />

Fussballstar Eric Cantona. Mit einer guten<br />

Portion Selbstironie spielt Cantona sich<br />

selbst und gibt mit französischem Akzent<br />

eine Lebensweisheit nach der anderen von<br />

sich. Und damit setzt er bei Eric einiges in<br />

Bewegung. Ken Loach, der Meis ter britischer<br />

Sozialdramen, hat einen erstaunlich<br />

leichtfüssigen Workingclass-Film über<br />

Freundschaft und Solidarität gedreht, in<br />

dem er die Bande der grossen Familie der<br />

Fussballfans beschwört. chs<br />

Samstag, 7. November<br />

Fenster zum Sonntag. Raus aus dem Hamsterrad.<br />

Erfolg, Vorankommen, Zukunft planen.<br />

Claude Schnierl strebte stets Chefpositionen an.<br />

Nur durch äussere Umstände ist das Hamsterrad,<br />

in dem er gefangen war, zum Stillstand gekommen.<br />

Nun hat er sich zu etwas ganz Neuem<br />

entschieden, der Arbeit mit alten Menschen. SF<br />

2, 13.50 Uhr (WH So 10.15 Uhr)<br />

Wort zum Sonntag. Thomas Joller. SF 1, 19.55<br />

Uhr<br />

Sonntag, 8. November<br />

Katholischer Gottesdienst aus dem Dom St.<br />

Jakobus in Görlitz. ZDF, 9.30 Uhr<br />

Sternstunde Religion. «Mein Gott. Dein Gott.<br />

Kein Gott». Migrationskirchen in der Schweiz.<br />

SF 1, 10 Uhr<br />

Sternstunde Philosophie. Keine Identität ohne<br />

Liebe. Ein Gespräch mit dem Bestsellerautor<br />

Richard David Precht. SF 1, 11 Uhr<br />

Montag, 9. November<br />

DOK. Der Pfarrer, der Sohn und die Haushälterin.<br />

Priesterskandal in Irland. SF 1, 22.50 Uhr<br />

Dienstag, 10. November<br />

Planet Schule. Wenn die Hoffnung stirbt, beginnt<br />

die Trauer. Mit nur zwölf Jahren starb<br />

Leonhard Korbinian Meyer an Leukämie. Der<br />

Film erzählt Leos Geschichte, eine Geschichte<br />

von Freundschaft, Liebe, Hoffnung und Tod.<br />

SWR, 7.30 Uhr<br />

Menschen unter uns. Wenn der Glaube Beton<br />

versetzt. Zwei Pfarrer, zwei Gemeinden, zwei<br />

Konfessionen – und doch haben sie eine gemeinsame<br />

Kirche. Der Film porträtiert eine ungewöhnliche<br />

Zusammenarbeit und begleitet Familien,<br />

Gruppen und Gemeindemitglieder im<br />

Alltag und bei ihren Aktivitäten. SWR, 23 Uhr<br />

Freitag, 13. November<br />

Ein Tag im Hospiz. Mit 38 Jahren ist Susanne<br />

Kränzle eine der jüngsten Leiterinnen eines<br />

stationären Hospizes in Deutschland. Sie hat<br />

es vor elf Jahren mit aufgebaut, ist eine Fachfrau<br />

für die Pflege von Schwerkranken und<br />

Sterbenden. Sie weiss, was Sterbende und ihre<br />

Angehörigen an Pflege, Beistand und an Nähe<br />

brauchen. Eine Reportage über den Alltag im<br />

Hospiz. 3sat, 12 Uhr<br />

Liturgie<br />

Jesus verweist uns auf die Witwe. Damals das<br />

Bild für die Armen. Sie hat nur etwas für den<br />

heutigen Tag. Aber – sie hat einen grossen Glauben,<br />

dass es morgen weitergeht und dass Gott<br />

selbst dafür sorgt. Was für ein Vertrauen strahlt<br />

diese Witwe aus! Sie gibt, was sie zum Leben<br />

braucht, ganz selbstverständlich. Jesus lädt uns<br />

ein, unsere eigenen Möglichkeiten zu entdecken<br />

und sie zu leben.<br />

Sonntag, 8. November<br />

Sonntag der Völker<br />

32. Sonntag im Jahreskreis<br />

(Farbe Grün, Lesejahr B)<br />

Erste Lesung: 1 Kön 17,10–16<br />

Zweite Lesung: Hebr 9,24–28<br />

Evangelium: Mk 12,38–44 (oder 12,41–44)<br />

<strong>Horizonte</strong>-Abo<br />

<strong>Horizonte</strong> ist eine Dienstleistung Ihrer Pfarrei. Änderungen zu Ihrem<br />

Abonnement melden Sie darum direkt dem Pfarramt Ihres Wohnortes.<br />

Sie finden die entsprechenden Angaben ab Seite 8.<br />

Änderungen bei ausserkantonalen Abos nimmt die buag Grafisches<br />

Unternehmen AG, Postfach, 5405 Baden-Dättwil, entgegen.<br />

T 056 484 54 35, postbox@buag.ch<br />

Impressum<br />

«<strong>Horizonte</strong>» – Pfarrblatt<br />

<strong>Aargau</strong><br />

erscheint wöchentlich<br />

Herausgeber<br />

Röm.-kath. Pfarrblattgemeinschaft<br />

des Kantons <strong>Aargau</strong><br />

Präsident Beat Niederberger<br />

Grabenstrasse 57, 4814 Bottenwil<br />

T 062 721 12 13<br />

bniederberger.horizonte@ag.kath.ch<br />

Redaktion<br />

Leitung Carmen Frei<br />

Michelholzstrasse 22, 8967 Widen<br />

T 056 610 07 44, F 056 610 07 43<br />

carmen.frei@horizonte-aargau.ch<br />

Thomas Schnelling<br />

Isenlaufstrasse 4, 5620 Bremgarten<br />

T 056 631 12 58<br />

thomas.schnelling@horizonteaargau.ch<br />

Agenda Silvia Berger<br />

Nägelistrasse 14, 5430 Wettingen<br />

T 056 426 59 92, F 056 426 59 91<br />

silvia.berger@horizonte-aargau.ch<br />

Kolumnenfoto Felix Wey<br />

In der Güpf 5, 5610 Wohlen<br />

Für den Text im Pfarreiteil ist das<br />

entsprechende Pfarramt zuständig.<br />

Mitarbeitende dieser Nummer:<br />

Martin Brander, Postfach 7, 4805<br />

Brittnau<br />

Kipa, Bederstrasse 76, 8027 Zürich<br />

Claudio Magris/Süddeutsche Zeitung,<br />

Redaktion, Hultschiner Strasse 8,<br />

D-81677 München

kontakt 7 I<br />

Liebe, Lust und Sexualität<br />

Wie Judentum, Christentum und Islam damit umgehen<br />

Das Hohe Lied der Liebe (Altes Testament): «Wenn er mich doch küsste mit den Küssen seines Mundes!<br />

Denn besser als Wein ist deine Liebe. Nimm mich mit! Laufen wir weg! Wir wollen jubeln und uns freuen,<br />

das Spiel deiner Liebe mehr preisen als Wein.»<br />

Foto: KNA-Bild<br />

Man hat den Eindruck, dass die Religionen mit<br />

Lust und Sexualität Probleme haben. Ein interreligiöses<br />

Gespräch unter Frauen in Basel zeigte<br />

überraschende Unterschiede und Gemeinsamkeiten,<br />

zeigte sinnenfreudige Elemente, aber<br />

auch Grenzziehungen.<br />

Organisiert wurde das Gespräch vom Interreligiösen<br />

Think-Tank und von kirchlichen Frauenstellen<br />

in Basel. Teilgenommen haben Amira Hafner-<br />

Al Jabaji, Islam- und Medienwissenschaftlerin,<br />

Gabrielle Girau Pieck, jüdische Theologin, und<br />

Judith Stofer, katholische Theologin.<br />

Im Judentum wird offen über den Körper und<br />

die Sexualität gesprochen, der Körper ist so heilig<br />

wie die Seele. In der Tora, im Buch Genesis,<br />

gilt Sex sogar als «höchste Form des Wissens»,<br />

wie Gabrielle Girau Pieck erläuterte. Sexuelle<br />

Beziehungen gehören aber klar in die Ehe.<br />

Auch nach dem Katholischen Weltkatechismus<br />

(Abschnitte 2360–2363) gehört Sex in die Ehe,<br />

so Judith Stofer. Er ist auf die Weitergabe des Lebens<br />

ausgerichtet, dient aber auch dem «Wohl»<br />

der Ehepartner. Der Katholische Katechismus<br />

zeige «eine restriktive<br />

Sicht ohne grosse<br />

Lust», kommentierte<br />

die katholische Theologin.<br />

In der Praxis<br />

sei früher Vieles über<br />

die Beichte reglementiert worden, über das «6.<br />

Gebot» mit dem Thema «Unkeuschheit». Beim<br />

Beichten hätte der Priester den Frauen Schuldgefühle<br />

gegenüber der Sexualität gemacht.<br />

Der Islam beurteilt wie das Judentum Sexualität<br />

grundsätzlich positiv, konnte Amira<br />

Hafner-Al Jabaji aufzeigen. Der Mensch sei<br />

als sexuelles Wesen erschaffen worden, Sexualität<br />

gehöre zum Plan Gottes (Koran 30,21).<br />

Sexualität kann deshalb nicht negativ bewertet<br />

werden, darf im Gegenteil auch lustvoll sein,<br />

gehört aber in jedem Fall auch im Islam klar in<br />

die Ehe. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung,<br />

sondern gehört zur Beziehung. Sexuelle Wünsche<br />

haben auch im Paradies Platz – wenigstens<br />

für Männer.<br />

Gemeinsam ist allen drei Religionen die grundsätzlich<br />

positive Haltung gegenüber der Sexualität<br />

als Teil der Schöpfung. Spannend sind die<br />

Einzelfragen, und überraschend, wie Details da<br />

und dort angesprochen werden.<br />

Aus der Sicht jüdischer Rabbinen darf der Mann<br />

nicht bloss die eigene Befriedigung als Ziel sehen.<br />

Er ist verpflichtet, die Frau zum Orgasmus<br />

zu bringen. Wenn die Frau Sex wünscht, muss<br />

der Mann darauf eingehen, heisst es im Talmud.<br />

Zur Häufigkeit gibt dort Rabbi Eliezer Ratschläge,<br />

abgestuft nach dem Beruf (Ketubbot<br />

5, 6): Arbeitslose und selbständig Erwerbende<br />

täglich, Arbeiter zweimal in der Woche, Seeleute<br />

wenigstens alle sechs Monate. Besprochen<br />

werden im Talmud auch Vorteile und Nachteile<br />

der verschiedenen Stellungen.<br />

Mit Verweis auf die Bibel, insbesondere auf<br />

das Hohelied, das ebenfalls zur katholischen<br />

Tradition gehört, konnte Judith Stofer zeigen,<br />

dass Sexualität viel Positives hat. Insbesondere<br />

Frauen, betonte die Theologin, setzen sich mit<br />

dem Hohenlied auseinander, das die erotische<br />

Anziehungskraft besingt. Dass auf der anderen<br />

Seite die Frau verantwortlich für den Sündenfall<br />

und die Vertreibung aus dem Paradies ist,<br />

wurde von Augustinus in die Kirche hineingetragen.<br />

Belastend wirkt auch die Erbsünde,<br />

die nach dieser Lehre von den Frauen mit der<br />

Geburt weitergegeben wird – Maria ist die Ausnahme.<br />

Heute leben die jungen katholischen<br />

Frauen ihre Sexualität selbstbewusst, fügte Stofer<br />

an. Zu ergänzen<br />

wäre, dass mit Pierre<br />

Stutz ein katholischer<br />

Theologe die<br />

Berührungspunkte<br />

zwischen Mystik<br />

und Erotik herausgearbeitet und eine Spiritualität<br />

der Erotik skizziert hat.<br />

Amira Hafner-Al Jabaji betonte, dass der Koran<br />

keine Erbsünde kenne. Zudem verführe nicht die<br />

Frau den Mann, sondern der Teufel verführe beide.<br />

Trotzdem hat die Frau in der orientalischen<br />

Gesellschaft den Ruf, «verführerisch» zu sein, sie<br />

soll sich deshalb gegenüber den Männern zurückhaltend<br />

kleiden. Damit wird weibliche Sexualität<br />

von den Männern unter Kontrolle gehalten, wie<br />

Amira Hafner-Al Jabaji formulierte. Buch-Tipps<br />

zu dieser Thematik finden Sie am Freitag unter:<br />

www.horizonte-aargau.ch Martin Brander<br />

Erfahrung der Liebe<br />

führt die Menschen über sich selber hinaus.

punctum 15 I<br />

Frieden ist möglich<br />

Claudio Magris – Plädoyer für ein Europa der Vielfalt<br />

Alles verschwört sich, um uns die Notwendigkeit<br />

des Krieges glauben zu machen, in die<br />

wir uns resigniert zu fügen haben. Nicht von<br />

ungefähr beginnt die abendländische Literatur<br />

mit einer grossen Kriegsdichtung, der Ilias,<br />

und heilige Bücher wie das Mahabharata und<br />

zum Teil auch das Alte Testament sind ebenfalls<br />

Kriegsbücher. Doch der Sinn des Lebens<br />

besteht darin, den götzendienerischen Verführungen<br />

dessen zu widerstehen,<br />

was sich als schicksalhaft darstellt.<br />

Immanuel Kant antwortet,<br />

dass gerade der Anblick der<br />

Verheerung fordere, dass diese nicht die einzige<br />

Wirklichkeit sei, und rechtfertigt die Hoffnung<br />

aller Verzweiflung zum Trotz.<br />

Eine Grenze, die nicht als Durchgang, sondern<br />

als Mauer, als Bollwerk gegen die Barbaren, erlebt<br />

wird, bildet ein latentes Kriegspotenzial.<br />

Heute sind es andere Grenzen, die den Frieden<br />

bedrohen, bisweilen unsichtbare Grenzen im<br />

Inneren unserer Städte, zwischen uns und den<br />

Neuankömmlingen aus allen Teilen der Welt,<br />

die wir kaum wahrnehmen, denn, wie es im<br />

«Lied von Mackie Messer» heisst, «die im Dunkeln<br />

sieht man nicht». Nicht nur an den italienischen<br />

Küsten landen Flüchtlinge, die man<br />

für räuberische Piraten hält. Die Reaktionen<br />

auf eine solche mit einer Invasion verwechselte<br />

Exilsuche sind hysterisch und symptomatisch<br />

in ihrer Brutalität.<br />

Der neue Populismus, der heutzutage mehr<br />

oder weniger überall in Europa umgeht, schafft<br />

Demokratien ohne Demokratie. Er ist eine Gefahr<br />

für die Demokratie und für den Frieden.<br />

Zusammenleben verschiedener Kulturen<br />

gegen Ausgrenzung und kulturelles Dominanzstreben.<br />

Dieser Populismus ist eine schwammige gesamtgesellschaftliche<br />

Erscheinung, die die unverbrüchlichen<br />

Grundwerte, jedes Gefühl für<br />

Recht und Unrecht, jeden Bezug zwischen dem<br />

Wohl des Einzelnen und dem Gemeinwohl aufgibt.<br />

Ein Gefühl, das zwar nicht ausreicht, aber<br />

das zu haben notwendig ist, um wenigstens hoffen<br />

zu können, dass man Gerechtigkeit schafft<br />

und damit Frieden. Ohne Gerechtigkeit ist kein<br />

Frieden möglich. Die wachsende Unduldsamkeit<br />

gegenüber dem Gesetz bringt den düsteren<br />

Traum von einem Leben ohne Gesetz zum Ausdruck,<br />

also von einem Dschungel, einem Zu-<br />

stand des Krieges aller gegen alle, jeder gegen<br />

jeden, in dem die Starken auf wenig Widerstand<br />

stossen, wenn es darum geht, die Schwachen zu<br />

unterdrücken.<br />

Der Krieg liegt in der Luft als Drohung oder als<br />

objektive Realität. Wir sitzen – wir freilich noch<br />

recht bequem – am Rand eines Vulkans mit dem<br />

Gefühl, dass er jeden Augenblick glühende Lavamassen<br />

ausspeien könnte, und dass die Welt,<br />

wie ein jüdisches Sprichwort sagt,<br />

zerstört werden könnte zwischen<br />

dem Abend und dem Morgen.<br />

Es wird darum gehen, uns selbst<br />

in Frage zu stellen und offen zu werden für den<br />

grösstmöglichen Dialog mit anderen Wertsystemen,<br />

dabei jedoch Grenzen um ein winziges,<br />

aber präzises und nicht mehr verhandelbares<br />

Quantum an Werten zu ziehen, an für immer<br />

erworbenen und als absolut anzusehenden Werten,<br />

die nicht mehr zur Diskussion gestellt werden:<br />

wenige, aber eindeutige Werte, wie zum<br />

Beispiel die rechtliche Gleichstellung aller Bürger,<br />

unabhängig von Geschlecht, Religion oder<br />

Volkszugehörigkeit.<br />

Viele Utopien sind verflogen, doch nicht verflogen<br />

ist die Forderung, dass die Welt nicht nur<br />

verwaltet, sondern vor allem auch verändert werden<br />

muss. «Ändere die Welt, sie braucht es!» forderte<br />

Bertolt Brecht. Ändere sie auch, wenn alles<br />

dich drängt zu glauben, dies sei unmöglich.<br />

Papst Gregor der Grosse pflegte zu sagen, dass<br />

er ohne seine Brüder grundlegende Dinge des<br />

Lebens nicht verstanden hätte, und das gilt auch<br />

für jeden, der nicht Papst ist. Sicher, wer nicht<br />

Papst ist, weiss genau, dass man diese grundlegenden<br />

Dinge nicht nur den Brüdern, sondern,<br />

oder vor allem, auch den Schwestern verdankt.<br />

Claudio Magris, sz/ts<br />

Claudio Magris: «Ich bin davon überzeugt, dass man sich immer der anderen Seite öffnen muss. Dabei<br />

dürfen wir bestimmte Werte, die wir als universal anerkennen, nicht zur Disposition stellen: die Gleichheit<br />

von allen Bürgern, die Gleichstellung von Mann und Frau, die Religionsfreiheit. Man muss das Unbekannte<br />

auf der anderen Seite entdecken, um es irgendwann als das Eigene zu begreifen.»<br />

Foto: Thompson Reuters<br />

Zur Person<br />

Claudio Magris, geboren 1939 in Triest, ist<br />

ein italienischer Schriftsteller, Germanist<br />

und Übersetzer. Von 1978 bis zu seiner Pensionierung<br />

2006 war er Professor für moderne<br />

deutschsprachige Literatur an der Universität<br />

Triest. Im Oktober 2009 erhielt er den<br />

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.<br />

Aus seiner Dankesrede in der Paulskirche in<br />

Frankfurt am Main sind diese Auszüge entnommen.

I 16 agenda<br />

Propstei Wislikofen<br />

15. November<br />

Wenn eigene Worte fehlen. Text und Musik<br />

in Zeiten der Trauer. 15.11., 17 Uhr, Kirche der<br />

Propstei Wislikofen. In der 6. Veranstaltung der<br />

Reihe «Wenn eigene Worte fehlen» sollen Texte<br />

von Autorinnen und Autoren, die in ebensolchen<br />

Situationen um Worte gerungen haben,<br />

der eigenen Stimme wieder einen Weg bereiten.<br />

Ohne Anmeldung. Eintritt frei (siehe auch Bildung<br />

Mobil).<br />

28. November<br />

Böse Mädchen kommen in die Chefetage.<br />

Durchsetzungstraining für Frauen. 28.11.,<br />

9.30 bis 17 Uhr. Leitung: Claudia Mennen,<br />

Theo login, Organisationsberaterin. Anmeldung:<br />

T 056 201 40 40, www.propstei.ch<br />

Bildung Mobil<br />

12. November<br />

Pilgern wohin? 12.11., 19 Uhr, Moschee Döttingen.<br />

Die ökumenische Erwachsenenbildung<br />

Surbtal lädt zu einem vierteiligen Veranstaltungszyklus<br />

«Islam-Christentum» ein. Der dritte<br />

Abend bietet eine Besichtigung der Moschee<br />

an und vergleicht Pilgern im Christentum und<br />

im Islam. Impulsreferate und Begegnungen.<br />

Auskunft/Anmeldung bis 10. November: T 056<br />

438 09 42, thomasmarkus.meier@ag.kath.ch<br />

ab 13. November<br />

Musikmeditation: Klingende Namen – swingende<br />

Noten. 13./20./27.11., 19.30 bis 21 Uhr,<br />

Chorherrenhaus, Baden. Drei Abende erzählen<br />

biblische, frühchristliche und mythologische<br />

Geschichten nach, mit Hörbeispielen, Deutungen<br />

und Anregungen. Leitung: Thomas<br />

Markus Meier. Anmeldung bis 8. November: T<br />

056 438 09 40, bildung-mobil@ag.kath.ch<br />

15. November<br />

Wenn eigene Worte fehlen. Text und Musik<br />

in Zeiten der Trauer. 15.11., 17 Uhr, Kirche der<br />

Propstei Wislikofen. Für Menschen, die einen<br />

Verlust betrauern, aber auch für Menschen, die<br />

kranke, sterbende oder trauernde Menschen begleiten.<br />

Texte: vorgelesen von Susanne Andrea<br />

Birke; Cello: Ruth Fischer (siehe auch Propstei<br />

Wislikofen).<br />

Gähnende Leere auf dem Nachttisch?<br />

Buchtipps<br />

auf www.horizonte-aargau.ch<br />

Aarg. Kath. Frauenbund<br />

12. November<br />

Verleihung des 13. AKF-Frauenpreises. 12.11.,<br />

19 Uhr, Kirche des Frauenklosters St. Martin,<br />

Hermetschwil. Feierliche Preisübergabe mit<br />

musikalischer Umrahmung, anschliessend<br />

Apéro. Auskunft/Anmeldung: AKF-Geschäftsstelle,<br />

T 056 668 26 42,<br />

info@frauenbund-aargau.ch<br />

Kirchenmusik<br />

Villmergen<br />

8. November<br />

Orgelkonzert. 8.11., 17 Uhr, St. Peter und Paul,<br />

Villmergen. Helene Thürig, Lenzburg, spielt<br />

Werke von J.S. Bach, J.P. Sweelinck, G. Cavazzoni,<br />

O. Messiaen und F. Mendelssohn-Bartholdy.<br />

Eintritt frei.<br />

Weitere Angebote<br />

21. November<br />

Informationstag über die neuen Ausbildungsmöglichkeiten<br />

zum Religionspädagogen,<br />

zur Religionspädagogin RPI. 21.11., 10.15<br />

bis 13 Uhr, Universitätsgebäude, Pfistergasse<br />

20, Luzern. Auskunft/Anmeldung: T 041 228<br />

55 20, rpi@unilu.ch<br />

22. November<br />

Was Paare zusammenhält. 22.11., 14.30 bis<br />

17.30 Uhr. Stella Matutina Bildungshaus, Hertenstein.<br />

In diesem Seminar stellt der bekannte<br />

Paartherapeut und Buchautor Jürg Willi dar,<br />

weshalb es heute so schwierig ist, eine stabile<br />

Paarbeziehung aufzubauen, obwohl sich nach<br />

wie vor die meisten Menschen danach sehnen.<br />

Auskunft/Anmeldung: T 041 390 11 57,<br />

www.stellamatutina-bildungshaus.ch<br />

Offene Stellen<br />

Mitarbeiter/in Café Forum<br />

Zur Ergänzung unseres Teams im Café Forum,<br />

Pfarrei St. Anton Wettingen, suchen wir per sofort<br />

oder nach Vereinbarung eine Servicemitarbeiterin/einen<br />

Servicemitarbeiter. Arbeitszeit:<br />

Vor allem am Abend und am Wochenende.<br />

Auskunft: Jeanette Ebner, Leiterin Café Forum,<br />

jeanette.ebner@bluewin.ch. Bewerbung: Kath.<br />

Kirchgemeinde Wettingen, Klosterstrasse 12,<br />

5430 Wettingen, T 056 437 08 37<br />

Schulleiter/in 10%<br />

Die Kirchenmusikschule <strong>Aargau</strong> sucht per<br />

1.2.2010 oder nach Vereinbarung einen Schulleiter/eine<br />

Schulleiterin. Voraussetzung: Kirchenmusikalische<br />

Ausbildung und/oder Praxis,<br />

organisatorisches Geschick, Führungsqualitäten.<br />

Auskunft: Veronika Kühnis, T 056 441 21<br />

36, www.kmsa.ch. Bewerbung mit Foto bis 30.<br />

November: Schulkommission KMSA, Hans-<br />

Dieter Lüscher, Zetzwilerstrasse 14, 5725 Leutwil,<br />

info@kmsa.ch<br />

In der Region<br />

Suhr<br />

29. November<br />

Adventstanzen. Einfach mittanzen, erleben,<br />

nachspüren und die Sinne für die Innigkeit dieser<br />

vorweihnächtlichen Zeit öffnen. 29.11., 14<br />

bis 17 Uhr, Pfarrsaal der kath. Kirche Suhr. Kosten:<br />

Fr. 30.–. Leitung/Auskunft/Anmeldung bis<br />

25.11.: Elisabeth Utz-Meier, 5722 Gränichen,<br />

T 062 842 90 36, elisabeth.utz@gmx.ch<br />

kurz notiert<br />

Informationstag Theologie in Luzern<br />

Die Theologische Fakultät der Universität<br />

Luzern bietet am 25. November 2009<br />

und auch am 17. März 2010 erstmals einen<br />

umfassenden Informationstag an. Nebst<br />

Informationen zum Theologiestudium<br />

und einem gemeinsamen Vorlesungsbesuch<br />

stehen am Nachmittag verschiedene<br />

Workshops auf dem Programm.<br />

Interessierte können sich dabei ein Bild<br />

verschaffen, wo Theologinnen/Theologen<br />

ihr Fachwissen in der Praxis einbringen.<br />

Herzlich eingeladen sind Maturandinnen/Maturanden<br />

sowie alle, die sich<br />

für ein Theologiestudium interessieren.<br />

Auskunft/Anmeldung bis 17. November<br />

T 041 228 46 14, stephan.mueller@unilu.ch,<br />

www.unilu.ch