stummFilm Plus schallPlatte eRGiBt tOnFilm. deR „sPRechende ...

stummFilm Plus schallPlatte eRGiBt tOnFilm. deR „sPRechende ...

stummFilm Plus schallPlatte eRGiBt tOnFilm. deR „sPRechende ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Stummfilm plus Schallplatte ergibt Tonfilm.<br />

Der „sprechende Film“ ist erst 80 Jahre alt?<br />

Anlässlich der Wiederaufführung von<br />

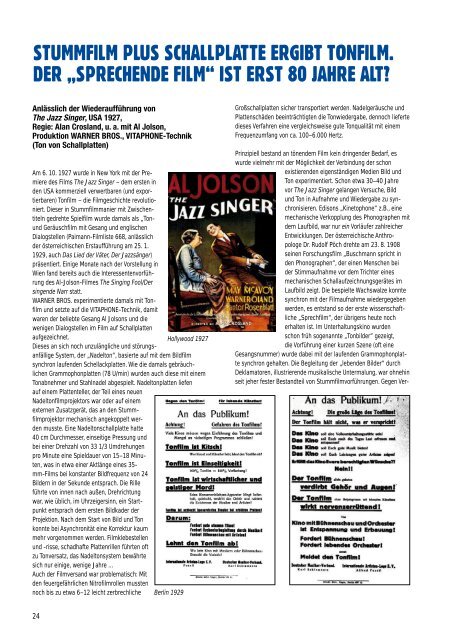

The Jazz Singer, USA 1927,<br />

Regie: Alan Crosland, u. a. mit Al Jolson,<br />

Produktion WARNER BROS., VITAPHONE-Technik<br />

(Ton von Schallplatten)<br />

Am 6. 10. 1927 wurde in New York mit der Premiere<br />

des Films The Jazz Singer – dem ersten in<br />

den USA kommerziell verwertbaren (und exportierbaren)<br />

Tonfilm – die Filmgeschichte revolutioniert.<br />

Dieser in Stummfilmmanier mit Zwischentiteln<br />

gedrehte Spielfilm wurde damals als „Tonund<br />

Geräuschfilm mit Gesang und englischen<br />

Dialogstellen (Paimann-Filmliste 668, anlässlich<br />

der österreichischen Erstaufführung am 25. 1.<br />

1929, auch Das Lied der Väter, Der Jazzsänger)<br />

präsentiert. Einige Monate nach der Vorstellung in<br />

Wien fand bereits auch die Interessentenvorführung<br />

des Al-Jolson-Filmes The Singing Fool/Der<br />

singende Narr statt.<br />

WARNER BROS. experimentierte damals mit Tonfilm<br />

und setzte auf die VITAPHONE-Technik, damit<br />

waren der beliebte Gesang Al Jolsons und die<br />

wenigen Dialogstellen im Film auf Schallplatten<br />

aufgezeichnet.<br />

Hollywood 1927<br />

Dieses an sich noch unzulängliche und störungsanfällige<br />

System, der „Nadelton“, basierte auf mit dem Bildfilm<br />

synchron laufenden Schellackplatten. Wie die damals gebräuchlichen<br />

Grammophonplatten (78 U/min) wurden auch diese mit einem<br />

Tonabnehmer und Stahlnadel abgespielt. Nadeltonplatten liefen<br />

auf einem Plattenteller, der Teil eines neuen<br />

Nadeltonfilmprojektors war oder auf einem<br />

externen Zusatzgerät, das an den Stummfilmprojektor<br />

mechanisch angekoppelt werden<br />

musste. Eine Nadeltonschallplatte hatte<br />

40 cm Durchmesser, einseitige Pressung und<br />

bei einer Drehzahl von 33 1/3 Umdrehungen<br />

pro Minute eine Spieldauer von 15–18 Minuten,<br />

was in etwa einer Aktlänge eines 35-<br />

mm-Films bei konstanter Bildfrequenz von 24<br />

Bildern in der Sekunde entsprach. Die Rille<br />

führte von innen nach außen, Drehrichtung<br />

war, wie üblich, im Uhrzeigersinn, ein Startpunkt<br />

entsprach dem ersten Bildkader der<br />

Projektion. Nach dem Start von Bild und Ton<br />

konnte bei Asynchronität eine Korrektur kaum<br />

mehr vorgenommen werden. Filmklebestellen<br />

und -risse, schadhafte Plattenrillen führten oft<br />

zu Tonversatz, das Nadeltonsystem bewährte<br />

sich nur einige, wenige Jahre ...<br />

Auch der Filmversand war problematisch: Mit<br />

den feuergefährlichen Nitrofilmrollen mussten<br />

noch bis zu etwa 6–12 leicht zerbrechliche Berlin 1929<br />

Großschallplatten sicher transportiert werden. Nadelgeräusche und<br />

Plattenschäden beeinträchtigten die Tonwiedergabe, dennoch lieferte<br />

dieses Verfahren eine vergleichsweise gute Tonqualität mit einem<br />

Frequenzumfang von ca. 100–6.000 Hertz.<br />

Prinzipiell bestand an tönendem Film kein dringender Bedarf, es<br />

wurde vielmehr mit der Möglichkeit der Verbindung der schon<br />

existierenden eigenständigen Medien Bild und<br />

Ton experimentiert. Schon etwa 30–40 Jahre<br />

vor The Jazz Singer gelangen Versuche, Bild<br />

und Ton in Aufnahme und Wiedergabe zu synchronisieren.<br />

Edisons „Kinetophone“ z.B., eine<br />

mechanische Verkopplung des Phonographen mit<br />

dem Laufbild, war nur ein Vorläufer zahlreicher<br />

Entwicklungen. Der österreichische Anthropologe<br />

Dr. Rudolf Pöch drehte am 23. 8. 1908<br />

seinen Forschungsfilm „Buschmann spricht in<br />

den Phonographen“, der einen Menschen bei<br />

der Stimmaufnahme vor dem Trichter eines<br />

mechanischen Schallaufzeichnungsgerätes im<br />

Laufbild zeigt. Die bespielte Wachswalze konnte<br />

synchron mit der Filmaufnahme wiedergegeben<br />

werden, es entstand so der erste wissenschaftliche<br />

„Sprechfilm“, der übrigens heute noch<br />

erhalten ist. Im Unterhaltungskino wurden<br />

schon früh sogenannte „Tonbilder“ gezeigt,<br />

die Vorführung einer kurzen Szene (oft eine<br />

Gesangsnummer) wurde dabei mit der laufenden Grammophonplatte<br />

synchron gehalten. Die Begleitung der „lebenden Bilder“ durch<br />

Deklamatoren, illustrierende musikalische Untermalung, war ohnehin<br />

seit jeher fester Bestandteil von Stummfilmvorführungen. Gegen Ver-<br />

24

allem USA statt. Aus der Vielzahl an Verfahren und Vorrichtungen<br />

resultierten verschiedenste Patente. Das bis heute in Verwendung<br />

stehende, international einsetzbare Lichttonprinzip machte schließlich<br />

um etwa 1930 das Rennen rund um den „tönenden Film“.<br />

Das bis heute in Verwendung stehende international einsetzbare<br />

Lichttonprinzip machte schließlich das Rennen rund um den<br />

„tönenden oder Ton- und Sprechfilm“. Auf dem Film wird links neben<br />

dem Bild eine Spur aufbelichtet, die die Toninformation in Hell/<br />

Dunkel-Mustern enthält. Im Lauf der Jahre gab es mehrere<br />

„Schriftarten“, z. B. die Sprossenschrift, ähnlich den Sprossen einer<br />

Leiter, mehr oder minder geschwärzt, oder die Zackenschrift, vergleichbar<br />

einer Sinuslinie als Trennlinie zwischen einem hellen und<br />

einem geschwärzten Bereich. Die ca. 3 mm breite Tonspur wird, da<br />

die Filmlaufgeschwindigkeit der „Tonfilmzeit“ nun auf 24 Bilder pro<br />

Sekunde vereinheitlicht ist, konstant mit 456 mm pro Sekunde durch<br />

das Tonabtastgerät des Projektors transportiert. Das Tongerät enthält<br />

eine Schwungmasse zur Stabilisierung des Filmlaufs, eine Tonlampe<br />

und Optik und eine lichtempfindliche Zelle, die die Lichtschwankungen<br />

in elektrische Informationen umwandelt. Die schwachen<br />

„Sprechströme“ werden verstärkt und über Lautsprecher hörbar<br />

gemacht. Die Vervielfältigung von Tonfilmen erfolgt unkompliziert im<br />

Kopierwerk durch optisches Umkopieren, Bild und Ton sind synchron<br />

aneinander gebunden und können in jedem beliebigen Tonfilmprojektor<br />

weltweit wiedergegeben werden. Übrigens: Sie sehen The<br />

Jazz Singer bereits als Lichttonkopie.<br />

suche mit Tonfilmen, wie fortgeschritten der jeweilige Stand der<br />

Technik auch war, wehrten sich Berufsgruppen wie Komponisten,<br />

Musiker, Musikautomatenbauer, Schallplattenhersteller. Autoren,<br />

Kritiker, Regisseure betrachteten den Tonfilm als Bedrohung für die<br />

Qualität des Films, ein Ende der Filmkunst. Stummfilme konnten<br />

durch Umkleben der Zwischentitel ohne großen Aufwand zu Auslandsfassungen<br />

umgearbeitet werden. Viele an sich gute Stummfilmdarsteller<br />

hatten Sprachprobleme und scheiterten an Tonaufnahmen.<br />

Charles Chaplin: „Tonfilm? Ich verachte ihn (...) Er zerreißt böse das<br />

große, schöne Schweigen.“<br />

Dennoch wurde weiterentwickelt, besonders auf dem Gebiet des<br />

Lichttonfilms. Hans Vogt, Jo Engl und Joseph Masolle lieferten mit<br />

ihrem 1919–1925 entwickelten TRIERGON (das Werk der drei)-<br />

Lichttonverfahren bereits brauchbare Ergebnisse. Die österreichische<br />

Technikergruppe um den Physiker Walter Thirring gestaltete<br />

ein eigenständiges Lichttonaufzeichnungs- und -Wiedergabeverfahren.<br />

Es baute auf den im Ersten Weltkrieg durchgeführten Versuchen<br />

mit Selen, einem chemischen Element mit lichtelektrischen Eigenschaften<br />

auf (man suchte nach einer Möglichkeit, Telefongespräche<br />

auf Film mitzuschneiden). Patentierte Erfindungen führten noch vor<br />

1930 zur Gründung eines filmtechnischen Großbetriebes, „Selenophon“,<br />

der in Österreich Wochenschauen, Kulturfilme und Spielfilme<br />

herstellte und bearbeitete. In Deutschland eroberte TOBIS-Klangfilm<br />

(TOnBIldSyndikat) in etwa gleichzeitig mit eigenen Patenten allmählich<br />

den Markt. Versuchsarbeiten fanden allmählich fast gleichzeitig<br />

in praktisch allen anderen Filmländern wie Italien, Frankreich, vor<br />

Josef Navratil<br />

Technische Abteilung, Filmarchiv Austria<br />

Die Illustrationen zeigen einen 35-mm-Kinoprojektor aus 1925 (oben<br />

links) und einen „Amateur“-Projektor für das „Home Cinema“ anno<br />

1932. Beide Apparate sind mit mechanisch gekoppelten Plattenspielern<br />

ausgestattet.<br />

25