Curriculum/Studienplan - Student Point - Universität Wien

Curriculum/Studienplan - Student Point - Universität Wien

Curriculum/Studienplan - Student Point - Universität Wien

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

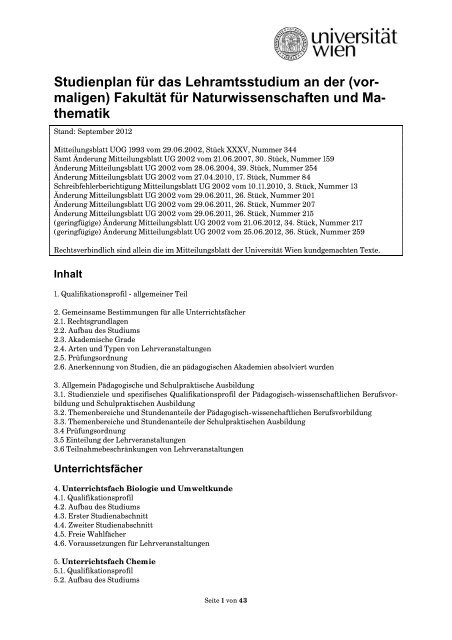

<strong>Studienplan</strong> für das Lehramtsstudium an der (vormaligen)<br />

Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik<br />

Stand: September 2012<br />

Mitteilungsblatt UOG 1993 vom 29.06.2002, Stück XXXV, Nummer 344<br />

Samt Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 21.06.2007, 30. Stück, Nummer 159<br />

Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 28.06.2004, 39. Stück, Nummer 254<br />

Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 27.04.2010, 17. Stück, Nummer 84<br />

Schreibfehlerberichtigung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 10.11.2010, 3. Stück, Nummer 13<br />

Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 29.06.2011, 26. Stück, Nummer 201<br />

Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 29.06.2011, 26. Stück, Nummer 207<br />

Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 29.06.2011, 26. Stück, Nummer 215<br />

(geringfügige) Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 21.06.2012, 34. Stück, Nummer 217<br />

(geringfügige) Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 25.06.2012, 36. Stück, Nummer 259<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Inhalt<br />

1. Qualifikationsprofil - allgemeiner Teil<br />

2. Gemeinsame Bestimmungen für alle Unterrichtsfächer<br />

2.1. Rechtsgrundlagen<br />

2.2. Aufbau des Studiums<br />

2.3. Akademische Grade<br />

2.4. Arten und Typen von Lehrveranstaltungen<br />

2.5. Prüfungsordnung<br />

2.6. Anerkennung von Studien, die an pädagogischen Akademien absolviert wurden<br />

3. Allgemein Pädagogische und Schulpraktische Ausbildung<br />

3.1. Studienziele und spezifisches Qualifikationsprofil der Pädagogisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung<br />

und Schulpraktischen Ausbildung<br />

3.2. Themenbereiche und Stundenanteile der Pädagogisch-wissenchaftlichen Berufsvorbildung<br />

3.3. Themenbereiche und Stundenanteile der Schulpraktischen Ausbildung<br />

3.4 Prüfungsordnung<br />

3.5 Einteilung der Lehrveranstaltungen<br />

3.6 Teilnahmebeschränkungen von Lehrveranstaltungen<br />

Unterrichtsfächer<br />

4. Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde<br />

4.1. Qualifikationsprofil<br />

4.2. Aufbau des Studiums<br />

4.3. Erster Studienabschnitt<br />

4.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

4.5. Freie Wahlfächer<br />

4.6. Voraussetzungen für Lehrveranstaltungen<br />

5. Unterrichtsfach Chemie<br />

5.1. Qualifikationsprofil<br />

5.2. Aufbau des Studiums<br />

Seite 1 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

5.3. Erster Studienabschnitt<br />

5.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

5.5. Freie Wahlfächer<br />

5.6. Ergänzung zur Prüfungsordnung<br />

5.7. Anmerkungen und Erläuterungen zum Unterrichtsfach Chemie<br />

Seite 2 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

6. Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung<br />

6.1. Qualifikationsprofil<br />

6.2. Aufbau des Studiums<br />

6.3. Erster Studienabschnitt<br />

6.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

6.5. Freie Wahlfächer<br />

7. Unterrichtsfach Mathematik<br />

7.1. Qualifikationsprofil<br />

7.2. Aufbau des Studiums<br />

7.3. Erster Studienabschnitt<br />

7.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

7.5. Freie Wahlfächer<br />

8. Unterrichtsfach Physik<br />

8.1. Qualifikationsprofil<br />

8.2. Aufbau des Studiums<br />

8.3. Erster Studienabschnitt<br />

8.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

8.5. Freie Wahlfächer und Empfehlungen<br />

1. Qualifikationsprofil<br />

Die Lehramtsstudien der naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichtsfächer dienen der<br />

fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen Berufsausbildung unter Einschluß einer schulpraktischen<br />

Ausbildung in zwei Unterrichtsfächern für das Lehramt an Höheren Schulen. Als Fachleute für<br />

die Vermittlung naturwissenschaftlich-mathematischer Kenntnisse erwerben die Absolventinnen und<br />

Absolventen jedoch auch Qualifikationen, die ihnen andere Berufsmöglichkeiten eröffnen. Beispiele<br />

hierfür sind Lehrtätigkeit an anderen Schultypen oder in der Erwachsenenbildung, Öffentlichkeitsarbeit<br />

in Unternehmen einschlägiger Bereiche oder Tätigkeit im Wissenschaftsjournalismus und -<br />

management.<br />

Das primäre Ziel des Studiums ist der Erwerb eines breiten, wissenschaftlich fundierten Grundlagenwissens<br />

des jeweiligen Unterrichtsfachs. Diese Ausbildung soll die Absolventinnen und Absolventen<br />

befähigen, der wissenschaftlichen Entwicklung des Fachs in den Jahren ihres Berufslebens zu folgen<br />

und so ihr Unterrichtsfach stets eigenständig aktualisieren zu können. Von den Absolventinnen und<br />

Absolventen wird das Bestreben nach einer engagierten und optimalen Ausübung ihres Berufs und die<br />

Bereitschaft zur berufsbegleitenden Fortbildung erwartet. Die Studien orientieren sich sowohl am<br />

Forschungsgegenstand der beteiligten Fächer als auch am Lehrplan der höheren Schulen.<br />

Für die naturwissenschaftliche Methodik ist der Gewinn von Erkenntnissen durch genaue und systematische<br />

Naturbeobachtung charakteristisch. Die Absolventinnen und Absolventen sind mit den<br />

grundlegenden Experimenten vertraut und können die Phänomene ihres gewählten Fachs experimentell<br />

demonstrieren sowie Schülerexperimente anleiten. Dies schließt den sicheren Umgang mit Geräten<br />

und Gefahrenquellen sowie Verantwortungsbewußtsein für die Sicherheit der Schülerinnen und<br />

Schüler ein.<br />

Die Naturwissenschaften und die Mathematik haben einen festen Platz in der an Höheren Schulen<br />

vermittelten Allgemeinbildung. Sie sind für das Verständnis der Vorgänge des täglichen Lebens notwendig<br />

und sie haben Bedeutung für eine Vielzahl technischer, ingenieurwissenschaftlicher, medizinischer,<br />

biologischer und pharmazeutischer Berufe, wie auch für die Entwicklung der Philosophie und<br />

der Wissenschaftstheorie. Jedes Gemeinwesen profitiert davon, daß seine Bürgerinnen und Bürger ein<br />

gewisses mathematisch naturwissenschaftliches Grundverständnis besitzen, das eine sachorientierte<br />

Meinungsbildung und Mitentscheidung ermöglicht. Dies schließt auch die Auseinandersetzung mit der<br />

Frauen- und Geschlechterforschung in den Naturwissenschaften ein. Von Lehrkräften wird erwartet,<br />

daß sie ihr Fach in interdisziplinäre Zusammenhänge stellen können. Die freien Wahlfächer bieten die<br />

Möglichkeit, fachübergreifendes Wissen und entsprechende Kompetenzen zu erwerben.<br />

Seite 3 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Neben der unabdingbaren fachlichen Kompetenz erfordert die Vermittlung der Fachkenntnisse aber<br />

auch didaktische, sprachliche und soziale Kompetenz, insbesondere hinsichtlich der Überwindung von<br />

veralteten Geschlechterrollen. Die Absolventinnen und Absolventen haben eine Schulung in den modernen<br />

Grundlagen und Methoden der Fachdidaktik und Pädagogik sowie eine schulpraktische Ausbildung<br />

erfahren und kennen die wesentlichen rechtlichen Grundlagen ihrer Tätigkeit als Lehrkräfte<br />

und Prüferinnen oder Prüfer ihrer Schülerinnen oder Schüler.<br />

Durch die Wahl einer Diplomarbeit in einem der gewählten Unterrichtsfächer können die Studierenden<br />

das Wissen in einem Spezialgebiet vertiefen und allgemeine Einblicke in die wissenschaftliche<br />

Forschung gewinnen<br />

2. Gemeinsame Bestimmungen für alle Unterrichtsfächer<br />

2.1. Rechtsgrundlagen<br />

Gesetzliche Grundlage ist das Universitätsstudiengesetz 1997, das Universitätsorganisationsgesetz<br />

1993, das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, sowie die Verordnungen der Bundesministerin<br />

oder des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr über die Einrichtung von Studien in der<br />

jeweils geltenden Fassung. Rechtsgrundlage sind weiters die Beschlüsse des Akademischen Senates<br />

und des Fakultätskollegiums der Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik der Universität<br />

<strong>Wien</strong> sowie der Wirtschaftsuniversität <strong>Wien</strong>.<br />

2.2. Aufbau des Studiums<br />

Die Studien sind in der Weise organisiert, daß die Lehrveranstaltungen jedes Abschnittes in jeweils<br />

zwei Semestern absolviert werden können (das schließt die Diplomarbeit nicht mit ein), sodaß die<br />

Unterrichtsfächer nicht nur parallel, sondern auch sequentiell studiert werden können.<br />

a. Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />

Studierende, die ab Wintersemester 2011/12 das Studium beginnen, haben die Studieneingangs- und<br />

Orientierungsphase gemäß der Verordnung über die Einführung der Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />

in den Lehramtsstudien der Universität <strong>Wien</strong>, veröffentlicht am 29.06.2011 im Mitteilungsblatt<br />

der Universität <strong>Wien</strong>, 26. Stück, Nummer 218 verpflichtend vor dem weiteren Studium zu<br />

absolvieren.<br />

b. Erster Studienabschnitt<br />

Der Erste Studienabschnitt dient der Grundausbildung. Die Studiendauer des Ersten Studienabschnittes<br />

beträgt 4 Semester. Der Erste Studienabschnitt wird mit der Ersten Diplomprüfung abgeschlossen.<br />

c. Zweiter Studienabschnitt<br />

Der zweite Studienabschnitt dient der Weiterführung, der Vertiefung und der speziellen Ausbildung,<br />

sowie der Berufsvorbereitung für das Lehramt an höheren Schulen. Die Studiendauer des Zweiten<br />

Studienabschnittes beträgt 4 Semester bzw. für das Unterrichtsfach, in dem die Diplomarbeit abgefaßt<br />

wird, 5 Semester. Die Abfassung der Diplomarbeit soll in 6 Monaten möglich sein. Der Zweite Studienabschnitt<br />

und das Studium wird mit der Zweiten Diplomprüfung abgeschlossen.<br />

2.3. Akademische Grade<br />

Sofern das Thema der Diplomarbeit aus einem naturwissenschaftlichen oder mathematischen Unterrichtsfach<br />

gewählt wurde, ist den Absolventinnen oder Absolventen des Lehramtsstudiums der akademische<br />

Grad „Magistra der Naturwissenschaften“ oder „Magister der Naturwissenschaften“, lateinische<br />

Bezeichnung „Magistra rerum naturalium“ oder „Magister rerum naturalium“, zu verleihen.<br />

Seite 4 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

2.4. Arten und Typen von Lehrveranstaltungen<br />

Im Unterschied zum AHStG verzichtet das UniStG auf eine Definition von Lehrveranstaltungsarten<br />

(Vorlesung, Übung, Seminar, Proseminar, ...) und überläßt dies den Studienkommissionen. In Übereinstimmung<br />

mit dem Gesetzgeber erscheint aus unserer Sicht eine Unterscheidung traditioneller Art<br />

problematisch bis kaum möglich zu sein. Zum einen lassen sich die verschiedenen Arten von Lehrveranstaltungen<br />

kaum eindeutig definieren bzw. voneinander abgrenzen. Zum anderen geht die Entwicklung<br />

eindeutig in Richtung integrierter Lehrveranstaltungen, die nach traditioneller Diktion als Kombination<br />

von etwa Vorlesung plus Seminar plus Übung (oder ähnlich) zu bezeichnen wären. Im vorliegenden<br />

<strong>Studienplan</strong> wird primär nur zwischen zwei Arten von Lehrveranstaltungen unterschieden, die<br />

in ihrer Definition unmittelbar auf die Prüfungsordnung Bezug nehmen: LV mit punktueller<br />

LVPrüfung am Ende der LV sowie LV mit immanentem Prüfungscharakter. Wo es aufgrund didaktischer<br />

Notwendigkeiten notwendig erscheint, werden genauere Definitionen gegeben.<br />

Lehrveranstaltungen der Art „LP“ sind mit einer Lehrveranstaltungs-Prüfung nach dem Ende der<br />

Lehrveranstaltung abzuschließen. Sie dienen der Einführung in die Tatsachen, Methoden und Lehrmeinungen<br />

verschiedener Teilbereiche des Studiums.<br />

Lehrveranstaltungen der Art „IP“ besitzen immanenten Prüfungscharakter. Sie dienen der exemplarischen<br />

Vertiefung der Lehrinhalte, wobei die Studierenden in angemessenem Ausmaß zur Mitarbeit<br />

und zum eigenständigen Lösen konkreter Aufgaben angehalten werden. Die Leistungsfeststellung<br />

erfolgt im Rahmen der Lehrveranstaltung (Mitarbeit usw.), nicht ausschließlich durch eine punktuelle<br />

Prüfung.<br />

Folgende Typen von Lehrveranstaltungen sind vorgesehen:<br />

VO Vorlesungen<br />

Vorlesungen führen in didaktische aufbereiteter Weise in Teilbereiche des Faches und seiner Methoden<br />

ein.<br />

KO Konversatorien:<br />

Dienen zur Wiederholung und Erläuterung von Lehrinhalten.<br />

UE Übungen:<br />

In Übungen werden durch selbständige Arbeit Fertigkeiten erworben und die praktische Auseinandersetzung<br />

mit wissenschaftlichen Inhalten gefördert. Übungen können auch außerhalb des Studienorts<br />

bzw. im Gelände stattfinden.<br />

SE Seminare:<br />

Diese dienen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Inhalten und Methoden eines Teilgebietes<br />

des Faches durch Referate und schriftliche Arbeiten.<br />

PS Proseminare:<br />

Dienen der wissenschaftlichen Vertiefung von erlernten Stoffinhalten.<br />

EX Exkursionen:<br />

Dienen der Veranschaulichung von Themenbereichen außerhalb des Studienortes bzw. im Gelände.<br />

ID Interdisziplinäre Projekte:<br />

Solche Projekte verbinden fachwissenschaftliche, fachdidaktische und schulpraktische Zielsetzungen.<br />

Kombinierte Lehrveranstaltungen verbinden die Zielsetzungen der einzelnen Lehrveranstaltungen.<br />

Falls es sich durch die räumliche und personelle Situation nicht anders ergibt, gilt für Parallellehrveranstaltungen<br />

im selben Studienjahr eine Teilungszahl von 20. Sind Lehrveranstaltungen gefährlich<br />

und/oder besonders lehr- und/oder geräteintensiv gilt eine Teilungszahl von 10.<br />

Seite 5 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

2.5. Prüfungsordnung<br />

Entsprechend dem UniStG sind<br />

Lehrveranstaltungsprüfungen die Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten dienen,<br />

die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden,<br />

Fachprüfungen hingegen die Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten in einem<br />

Fach dienen, wobei Fächer thematische Einheiten sind, deren Inhalt und Methodik im Regelfall durch<br />

mehrere zusammenhängende Lehrveranstaltungen vermittelt werden.<br />

Diplomprüfungen sind die Prüfungen, mit deren positiver Beurteilung ein Studienabschnitt abgeschlossen<br />

wird.<br />

Gesamtprüfungen dienen dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten in mehr als einem Fach.<br />

a. Erste Diplomprüfung<br />

Die Prüfungen der Ersten Diplomprüfung werden abgelegt<br />

(1) durch die erfolgreiche Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „IP“ („immanenter<br />

Prüfungscharakter“).<br />

(2) durch Lehrveranstaltungsprüfungen über den Stoff der im Stundenrahmen für das jeweilige Fach<br />

vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „LP“<br />

oder<br />

durch Fachprüfungen bei einer Prüferin oder einem Prüfer mit entsprechender Lehrbefugnis, wobei<br />

der Stoff dieser Fachprüfung(en) nach Inhalt und Umfang mit dem der Lehrveranstaltungen vergleichbar<br />

sein muß, welche dadurch ersetzt werden (die entsprechenden Stundenzahlen sind auf dem<br />

Prüfungszeugnis anzugeben).<br />

oder<br />

durch eine kommissionelle Gesamtprüfung am Ende des Studienabschnittes vor dem Prüfungssenat.<br />

Auch eine Kombination der unter (2) angeführten Prüfungstypen ist möglich. Es können auch Prüfungen<br />

über einzelne Lehrveranstaltungen durch Fachprüfungen ersetzt werden. Bei einer allfälligen Gesamtprüfung<br />

sind bereits abgelegte Lehrveranstaltungs- und Fachprüfungen zu berücksichtigen. In<br />

diesem Fall beschränkt sich der Gegenstand der Gesamtprüfung auf den noch nicht durch Lehrveranstaltungs-<br />

und Fachprüfungen nachgewiesenen Teil des Prüfungsstoffes.<br />

Für die Wiederholung von Prüfungen gilt § 58 UniStG.<br />

b. Zweite Diplomprüfung<br />

Die Zweite Diplomprüfung ist in zwei Teilen abzulegen.<br />

A. Die Prüfungen des ersten Teils der Zweiten Diplomprüfung werden abgelegt<br />

(1) durch die erfolgreiche Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „IP“ („immanenter<br />

Prüfungscharakter“).<br />

(2) durch Lehrveranstaltungsprüfungen über den Stoff der im Stundenrahmen für das jeweilige Fach<br />

vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen der Art „LP“<br />

oder<br />

durch Fachprüfungen bei einer Prüferin oder einem Prüfer mit entsprechender Lehrbefugnis, wobei<br />

der Stoff dieser Fachprüfung(en) nach Inhalt und Umfang mit dem der Lehrveranstaltungen vergleichbar<br />

sein muß, welche dadurch ersetzt werden (die entsprechenden Stundenzahlen sind auf dem<br />

Prüfungszeugnis anzugeben).<br />

oder<br />

durch eine kommissionelle Gesamtprüfung am Ende des Studienabschnittes vor dem Prüfungssenat.<br />

Seite 6 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Auch eine Kombination der unter (2) angeführten Prüfungstypen ist möglich. Es können auch Prüfungen<br />

über einzelne Lehrveranstaltungen durch Fachprüfungen ersetzt werden. Bei einer allfälligen Gesamtprüfung<br />

sind bereits abgelegte Lehrveranstaltungs- und Fachprüfungen zu berücksichtigen. In<br />

diesem Fall beschränkt sich der Gegenstand der Gesamtprüfung auf den noch nicht durch Lehrveranstaltungs-<br />

und Fachprüfungen nachgewiesenen Teil des Prüfungsstoffes.<br />

Für die Wiederholung von Prüfungen gilt § 58 UniStG.<br />

B. Der zweite Teil der zweiten Diplomprüfung<br />

Voraussetzung für die Zulassung zum zweiten Teil der Zweiten Diplomprüfung ist die positive Beurteilung<br />

der Diplomarbeit, sowie die Absolvierung der schulpraktischen Ausbildung. Das Thema der Diplomarbeit<br />

ist einem der im <strong>Studienplan</strong> eines der beiden Unterrichtsfächer festgelegten Fächer einschließlich<br />

der Fachdidaktik zu entnehmen. Die oder der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen<br />

oder aus einer Anzahl von Vorschlägen der zur Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer<br />

auszuwählen. Die Aufgabenstellung der Diplomarbeit ist so zu wählen, daß für eine Studierende<br />

oder einen Studierenden die Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist (§<br />

61, 2 UniStG).<br />

(1) Der zweite Teil der zweiten Diplomprüfung ist in Form einer maximal einstündigen kommissionellen<br />

Gesamtprüfung vor dem Prüfungssenat abzulegen, wobei aus jedem Unterrichtsfach jeweils eine<br />

Prüferin oder ein Prüfer zu wählen ist. Dabei ist den Prüferinnen oder den Prüfern annähernd dieselbe<br />

Zeit einzuräumen.<br />

oder<br />

(2) Die zweite Teil der zweiten Diplomprüfung ist durch zwei maximal jeweils einstündige kommissionelle<br />

Gesamtprüfungen vor dem Prüfungssenat abzulegen, wobei zunächst zwei Prüferinnen oder Prüfer<br />

aus dem einen Unterrichtsfach zu wählen sind, dann zwei Prüferinnen oder Prüfer aus dem anderen<br />

Unterrichtsfach zu wählen sind. Dabei ist den Prüferinnen oder den Prüfern annähernd dieselbe<br />

Zeit einzuräumen.<br />

c. Abtausch von Lehrveranstaltungen<br />

Auf Antrag (an den Studiendekan) können Lehrveranstaltungen des ersten Studienabschnittes im<br />

Ausmaß von bis zu 11 Semesterstunden gegen Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnittes<br />

abgetauscht werden, wobei die in den Unterrichtsfächern vorgesehenen speziellen Bedingungen zu<br />

beachten sind.<br />

d. Vorziehen von Lehrveranstaltungen<br />

Lehrveranstaltungen des zweiten Studienabschnittes können in den ersten Studienabschnitt<br />

vorgezogen werden, wobei die in den Unterrichtsfächern vorgesehenen besonderen Bedingungen zu<br />

beachten sind.<br />

e. Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl<br />

Für die Vergabe beschränkter Plätze ist in erster Linie eine Reihung der Studierenden aufgrund bisheriger<br />

Beurteilungen solcher Lehrveranstaltungen vorzunehmen, die mit der betreffenden Lehrveranstaltung<br />

in engem fachlichen Zusammenhang stehen, wobei Studierende mit besseren Leistungen<br />

bevorzugt werden.<br />

f. Anerkennung von Lehrveranstaltungen aus einem anderen Unterrichtsfach<br />

Sind Lehrveranstaltungen aus einem Unterrichtsfach mit Lehrveranstaltungen eines anderen Faches<br />

zumindest gleichwertig, so sind diese anzuerkennen.<br />

Seite 7 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

2.6. Anerkennung von Studien, die an pädagogischen Akademien<br />

absolviert wurden.<br />

Die Anerkennung erfolgt durch den Vorsitzenden der Studienkommission (UniStG, Anlage I, Abs.<br />

3.8).<br />

Dabei ist auf besondere Bestimmungen in den einzelnen Unterrichtsfächern Rücksicht zu nehmen.<br />

3. Allgemein-Pädagogische und Schulpraktische Ausbildung<br />

3.1 Studienziele und spezifisches Qualifikationsprofil der Pädagogisch-wissenschaftlichen<br />

Berufsvorbildung und Schulpraktischen<br />

Ausbildung<br />

a. Ziele<br />

Die Pädagogisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung für Lehramtsstudierende (PWB) und die Schulpraktische<br />

Ausbildung für Lehramtsstudierende (SPA) an der Universität <strong>Wien</strong> haben folgendes übergreifendes<br />

Bildungsziel:<br />

Durch die PWB und die SPA sollen die Studierenden persönliche, soziale und fachliche Kompetenzen<br />

erwerben, die es ihnen ermöglichen, eigenverantwortlich, auf wissenschaftlicher Grundlage und in<br />

sozialer Verantwortung den Anforderungen des Lehrberufs an allgemeinbildenden höheren Schulen,<br />

berufsbildenden höheren Schulen oder anderen Schulen und Lehrinstitutionen zu entsprechen.<br />

Zu diesen Kompetenzen zählen im besonderen:<br />

• die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken im Bereich der Erziehungswissenschaft,<br />

• die Fähigkeit zu methodisch geleitetem Planen, Durchführen und Evaluieren in pädagogischdidaktischen<br />

Handlungssituationen,<br />

• die Fähigkeit zum eigenständigen weiteren Erwerb von Wissen und Können (Weiterbildung),<br />

• die Fähigkeit zur Einnahme einer pädagogischen Haltung gegenüber den Lernenden und zur<br />

Teamarbeit mit anderen Lehrenden.<br />

Weiters zählen dazu:<br />

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexion in pädagogischen, fachwissenschaftlichen,<br />

didaktischen und kommunikativen Angelegenheiten,<br />

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit den gegebenen Strukturen<br />

des Bildungssystem und mit deren gesellschaftspolitischen Voraussetzungen,<br />

• Sensibilität für bildungsrelevante gesellschaftliche Veränderungen und Problembestände<br />

(z.B.: Gesellschaft und Umwelt, Berufswelt und Arbeit, Ethik und Wissenschaft), insbesondere<br />

in Bezug auf die damit verbundenen Herausforderungen an die pädagogische Verantwortung,<br />

• die Fähigkeit und Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Spannungen<br />

• und Konflikten, z.B. im Bereich der Geschlechterproblematik, in der Auseinandersetzung mit<br />

Minderheiten und Randgruppen und der Verwirklichung der Menschenrechte,<br />

• Sensibilität und Verständnis für Entwicklungen im Bereich der Ethnien, der religiösen<br />

• Überzeugungen, der kulturellen Vielfalt und der geschlechtsspezifischen Anliegen<br />

• die Fähigkeit und Bereitschaft, auf die vielfältigen konkreten Herausforderungen im Berufsalltag<br />

kreativ und eigenverantwortlich zu reagieren.<br />

b. Stundenausmaß und Durchführung<br />

b.1 Die PWB umfasst 14 SS. Daher beträgt das Stundenausmaß für die PWB 7 SS je Unterrichtsfach.<br />

Die SPA umfasst 11 SS (165 Stunden), die im Rahmen von 12 Wochen zu<br />

absolvieren sind (gemäß UniStG Anlage 1 Z 3.6).<br />

Seite 8 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

b.2 Die PWB und die Phase 1 der SPA (pädagogisches Praktikum - 3 SS) sind nur einmal im Rahmen<br />

des Lehramtsstudiums zu absolvieren, die Phase 2 der SPA (fachbezogenes Praktikum) ist in jedem<br />

Unterrichtsfach im Ausmaß von 3 SSt. bzw. 45 Stundeneinheiten zu absolvieren.<br />

b.3 Das fachbezogene Praktikum der schulpraktischen Ausbildung wird (im jeweiligen Unterrichtsfach)<br />

vom Betreuungslehrer an der jeweiligen Schule eigenverantwortlich in Übereinstimmung mit<br />

den vom Institut für Bildungswissenschaft/LehrerInnenbildung formulierten Richtlinien geleitet.<br />

b.4 Es wird empfohlen, bei der schulpraktischen Ausbildung nach Möglichkeit Unterrichtserfahrungen<br />

in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2 bzw. in den allgemeinbildenden und in den berufsbildenden<br />

höheren Schulen einzubeziehen.<br />

b.5 Die Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (Einführung in die Schulpädagogik<br />

und Theorie der Schule) ist Voraussetzung für das weitere Studium der Pädagogischwissenschaftlichen<br />

Berufsvorbildung und Schulpraktischen Ausbildung.<br />

b.6 Die Absolvierung der Studieneingangs- und Orientierungsphase (Einführung in die Schulpädagogik<br />

und Theorie der Schule) und des Proseminars ist Voraussetzung für das Pädagogische Praktikum.<br />

b.7 Für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen des zweiten Abschnitts ist die Absolvierung des ersten<br />

Abschnitts der Pädagogisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung und des Pädagogischen Praktikums<br />

Voraussetzung.<br />

b.8 Für nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen im zweiten Abschnitt ist die Absolvierung der<br />

Studieneingangs- und Orientierungsphase (Einführung in die Schulpädagogik und Theorie der Schule)<br />

und die Absolvierung des Proseminars Voraussetzung.<br />

b.9 Für die Fachbezogenen Praktika und die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion* ist die Absolvierung<br />

des ersten Abschnitts der Pädagogisch-wissenschaftlichen Berufsvorbildung und des Pädagogischen<br />

Praktikums Voraussetzung. Die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion* soll im selben<br />

Semester wie ein Fachbezogenes Praktikum bzw. nach Abschluss des Fachbezogenen Praktikums 1<br />

absolviert werden.<br />

* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />

3.2 Themenbereiche und Stundenanteile der Pädagogischwissenschaftlichen<br />

Berufsvorbildung<br />

a. Übersicht<br />

1. Studienabschnitt SS<br />

1. Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />

Einführung in die Schulpädagogik und Theorie der Schule Vorlesung 2<br />

2. Proseminar Proseminar 2<br />

3. Bildungstheorie und Gesellschaftskritik (unter Berücksichtigung<br />

Vorlesung 1<br />

der Frauen- und Geschlechterforschung)<br />

4. Pädagogische Probleme der ontogenetischen Entwicklung<br />

Vorlesung mit Übung 1<br />

2. Studienabschnitt SS<br />

Aus den folgenden Lehrveranstaltungen sind zwei in Form eines Seminars zu absolvieren:<br />

5. Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens Seminar oder Vorlesung 2<br />

6. Theorie und Praxis des Erziehens und Beratens Seminar oder Vorlesung 2<br />

Seite 9 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

7. Theorie und Praxis der schulischen Organisationsentwicklung<br />

8. Vertiefendes oder erweiterndes Wahlpflichtfach aus<br />

Pädagogik<br />

Seminar 2<br />

Seminar oder Vorlesung 2<br />

14<br />

b. Erläuterungen<br />

b.1. Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />

Ziele: In der Studieneingangs- und Orientierungsphase erhalten die Studierenden Information über<br />

die Struktur des Lehramtsstudiums an der Universität <strong>Wien</strong>. Sie führt in die pädagogische Professionstheorie<br />

und in die Themenbereiche der wissenschaftlichen Pädagogik ein.<br />

Themenbereiche:<br />

▪ Gesellschaftliche und pädagogische Funktionen der Schule<br />

▪ Parameter, Ansatzpunkte und jeweiliger Stand der Schulreform<br />

▪ Binnenstrukturen und organisatorische Differenzierung des Schulsystems<br />

▪ Schulsysteme im internationalen Vergleich<br />

▪ Nahtstellen und Problemzonen im österreichischen Bildungssystem<br />

▪ Historische Entwicklung der Schule: Evolutionsmodelle, Realgeschichte<br />

▪ <strong>Curriculum</strong>entwicklung<br />

▪ Leitkategorien des schulpolitischen Diskurses (z.B. offene Curricula, Schulklima,<br />

Schulautonomie, Schulprofil, Leitbildentwicklung, Qualitätssicherung,<br />

Organisationsentwicklung, Alternativ- und Privatschulen, Aspekte der<br />

Frauenforschung zum Schulbereich)<br />

b.2. Proseminar:<br />

• Auseinandersetzung mit Berufsbild Lehrer/in und verwandten Berufsfeldern<br />

• Reflexion der eigenen Schulerfahrungen<br />

• Erkundung der Berufsrolle und des Berufsbildes<br />

• Grundlegung pädagogischer Handlungskompetenzen<br />

• Erkundungen an Schulen und anderen Bildungsinstitutionen<br />

b.3. Bildungstheorie und Gesellschaftskritik<br />

Themenbereiche:<br />

• Ausgangspunkte, Grundfragen und kritische Funktion von Bildungstheorie<br />

• Schule zwischen Bildungsauftrag und Ausbildungserfordernissen<br />

• Schule als Produkt und Faktor gesellschaftlicher Veränderung (auch in Hinsicht auf die<br />

• Frauen- und Geschlechterforschung)<br />

• massenmediale Information zwischen Aufklärung und Manipulation<br />

• gesellschaftlich-historische Konstituierung von Kindheit und Jugend, aktuelle Entwicklungstendenzen<br />

• Leitkategorien des bildungspolitischen Diskurses (z.B.: Schulbilder/Lehrerbilder, Medienkritik,<br />

Bildung in der globalen Risikogesellschaft, lebensbegleitendes Lernen, Kommunitarismus)<br />

b.4. Pädagogische Probleme der ontogenetischen Entwicklung<br />

Themenbereiche:<br />

• Konzepte ontogenetischer Entwicklung (z.B.: Piaget, Erikson, Kohlberg, Holzkamp) und<br />

• ihre pädagogischen Implikationen<br />

• Lerntheorien und ihre pädagogischen Implikationen<br />

• Veränderte Entwicklungsbedingungen und Lebensentwürfe Jugendlicher<br />

• Phasen und Stufen der kognitiven und moralischen Entwicklung im Kindes-, Jugend- und<br />

Jungerwachsenenalter<br />

Seite 10 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

• Entwicklungsprobleme im Kindes-, Jugend- und Jungerwachsenenalter<br />

• Fragen der Geschlechterproblematik<br />

b.5.Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens<br />

Themenbereiche:<br />

• Theoretische und empirische Analysen typischer Lehr-Lern-Situationen<br />

• Didaktische Theorien und ihre Anwendung (z.B.: exemplarisches Prinzip, innere Differenzierung,<br />

Wissenschaftsorientierung)<br />

• Unterrichtsmethoden und ihre Anwendung (z.B.: Lehrvortrag, Team-Teaching Kleingruppenunterricht,<br />

Projektunterricht, Projektmanagement)<br />

• Planung, Durchführung und Evaluation von Lehr-Lern-Prozessen<br />

• Moderationskonzepte und -techniken<br />

• Persönliche Dimension der Lehr-Lern-Interaktion und soziales Lernen<br />

• Problemfelder des Unterrichts (z.B.: Disziplin, Leistungsbeurteilung, heterogene Lernvoraussetzungen)<br />

• Entwicklung individueller Curricula<br />

b.6. Theorie und Praxis des Erziehens und Beratens<br />

Themenbereiche:<br />

• Theoretische und empirische Analysen typischer Erziehungs- und Beratungs-Situationen<br />

• Pädagogische Theorien und ihre Anwendung (z.B.: Erziehungsstile, Vermittlung von Normen<br />

und Werten, Kommunikationsregeln, Sozialisations- vs. Erziehungskonzepte)<br />

• Gesprächsführung<br />

• Gewalt, Aggression, Konfliktlösung und -prävention<br />

• Interventions- und Beratungskonzepte (z.B.: systemisch, psychoanalytisch)<br />

• Kooperation mit Familien und außerschulischen Beratungs- und Betreuungsinstitutionen<br />

• Grenzen der eigenen Beratungskompetenz<br />

• Sozialpädagogische Aufgabenstellungen der Schule (z.B.: Suchtproblematik, sexueller Mißbrauch,<br />

Medienkonsum, Verwahrlosung)<br />

• Schulische Integration behinderter Kinder und Jugendlicher<br />

b.7. Theorie der schulischen Organisationsentwicklung<br />

Themenbereiche:<br />

• Schule als Organisation und professionelle Anforderungen an ihre Mitglieder<br />

• Schulischer Bildungsauftrag versus betriebswirtschaftlich optimierte Organisationskonzepte<br />

• Ansätze und methodische Konzepte zur schulischen Organisationsentwicklung (z.B.: Organisationsberatung,<br />

Supervision, Handlungsforschung, Gruppendynamik, TQM)<br />

• Teamkooperation<br />

• Projektmanagement<br />

• LehrerInnen als ForscherInnen im Praxisfeld Schule<br />

• Humanisierung und Demokratisierung von Schule<br />

b.8. Vertiefendes oder erweiterndes Wahlpflichtfach aus Pädagogik<br />

Empfohlene Themenbereiche:<br />

• Ausbildung zur Fachtutorin/ zum Fachtutor (v.a. für die Studieneingangsphase)<br />

• EDV und Multimediatechnologie im Unterricht<br />

• Methodologie und Methodik der Schul- und Unterrichtsforschung<br />

• Schulentwicklung und pädagogische Professionsforschung<br />

• Drogenprävention und Umgang mit Abhängigkeiten<br />

• Lernmotivation (Förderung von Lernbereitschaft, Neugierde, Betroffenheit)<br />

• Lehrerverhalten, Selbsterfahrung für Lehrer/innen (unter Berücksichtigung der Frauenund<br />

Geschlechterforschung)<br />

• Lernen lernen (Zeiteinteilung, Projektgestaltung, Arbeitsbedingungen, ....)<br />

• Lerntechniken (mentales Training, Entspannungsübungen im Unterricht, Abbau von Lernwiderständen,<br />

Unterstützung der Lehrstoffaufnahme, Lerntypen u.ä.)<br />

Seite 11 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

• Gruppendynamische Phänomene im Unterricht<br />

• Integration im Unterricht und Förderung der Autonomie von behinderten Menschen<br />

• Begabungen entdecken, Begabte fördern<br />

• Lern- und Motivationsstörungen<br />

• Medien im Unterricht<br />

• Projektunterricht<br />

• Ökologie im Unterricht<br />

• Benoten und Beurteilen in der Schule<br />

• Schulrecht<br />

• Spielpädagogik<br />

• Multikulturelles Lernen<br />

• vertiefende Lehrveranstaltungen zu den verschiedenen Unterrichtsprinzipien<br />

• Lebensbegleitendes Lernen zwischen Massenmedien und Expertenwissen: Information zwischen<br />

Aufklärung und Manipulation<br />

• Jugendforschung: auf dem Weg zum mündigen und selbstbestimmten Mitglied der Gesellschaft;<br />

gesellschaftliche Konstituierung von Kindheit und Jugend<br />

• Themenbereiche von 2-7 mit besonderer Berücksichtigung des jeweiligen Unterrichtsfaches.<br />

Seite 12 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

3.3 Themenbereiche und Stundenanteile der Schulpraktischen<br />

Ausbildung<br />

a. Übersicht<br />

ab dem 3. Semester<br />

9. Schulpraktikum Phase 1: Pädagogisches Praktikum<br />

SS<br />

Einheiten<br />

Seminar 2 30<br />

ab dem 5. Semester<br />

SS Einheiten<br />

10. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 1<br />

im Unterrichtsfach 1, Dauer: 4 Wochen<br />

Seminar 3 45<br />

11. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 2<br />

im Unterrichtsfach 2, Dauer: 4 Wochen<br />

Seminar 3 45<br />

12. Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion*: Diese Lehrveranstaltung ist<br />

im selben Semester wie das fachbezogene Praktikum 1 oder 2 zu absolvieren.<br />

3 45<br />

11 165<br />

* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />

b. Erläuterungen<br />

b.9. Schulpraktikum Phase 1: Pädagogisches Praktikum<br />

• Einführung in die Beobachtung und Auswertung von Unterricht<br />

• Einführung in die Planung und Durchführung von Unterricht<br />

• Selbständige Durchführung von Unterrichtssequenzen<br />

b.10. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 1 (im Unterrichtsfach 1)<br />

• Unterrichtsbeobachtungen mit Vor- und Nachbesprechungen<br />

• Mindestens 5 Stunden selbständige Durchführung von Unterricht<br />

• Fachbezogene Voraussetzungen und weitere begleitende Lehrveranstaltungen sind gegebenenfalls<br />

in den Studienplänen bzw. <strong>Studienplan</strong>punkten der einzelnen Unterrichtsfächer geregelt.<br />

b.11. Schulpraktikum Phase 2: Fachbezogenes Praktikum 2 (im Unterrichtsfach 2)<br />

• Unterrichtsbeobachtungen mit Vor- und Nachbesprechungen<br />

• Mindestens 5 Stunden selbständige Durchführung von Unterricht<br />

• Fachbezogene Voraussetzungen und weitere begleitende Lehrveranstaltungen sind gegebenenfalls<br />

in den Studienplänen bzw. <strong>Studienplan</strong>punkten der einzelnen Unterrichtsfächer geregelt.<br />

b.12. Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion* (VÜ) 3 SSt.<br />

Diese Lehrveranstaltung ist im selben Semester wie das Fachbezogene Praktikum 1 oder 2 zu absolvieren<br />

und dient der Aufarbeitung des in der Schule Erlebten. Ziel: Die Studierenden analysieren und<br />

beurteilen exemplarische Unterrichtssituationen aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie lernen die<br />

Seite 13 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Anwendung bildungswissenschaftlicher Theorien auf die Gestaltung von Unterricht und die Wahrnehmung<br />

von Unterricht als pädagogisches Verhältnis.<br />

* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />

3.4 Prüfungsordnung<br />

(1) Die Leistungsüberprüfung der Studieneingangs- und Orientierungsphase der pädagogischwissenschaftlichen<br />

Berufsvorbildung erfolgt anhand einer Modul- bzw. Fachprüfung.<br />

(2) Die weiteren <strong>Studienplan</strong>punkte werden durch Abschluss der Lehrveranstaltungen absolviert. Die<br />

Praktika der schulpraktischen Ausbildung sind gemäß den Richtlinien des Instituts für Bildungswissenschaft/LehrerInnenbildung<br />

abzulegen.<br />

(3) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen<br />

Die Leiterin oder der Leiter einer Lehrveranstaltung hat die Ziele, die Inhalte und die Art der Leistungskontrolle<br />

gemäß der Satzung der Universität <strong>Wien</strong> bekannt zu geben.<br />

(4) Prüfungsstoff<br />

Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang<br />

her dem vorgegebenen Semesterstundenausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modul- bzw. Fachprüfungen.<br />

3.5 Einteilung der Lehrveranstaltungen<br />

(1) Veranstaltungscharakter<br />

Die Lehrveranstaltungen werden in prüfungsimmanente und nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen<br />

eingeteilt.<br />

(2) Nicht-Prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen:<br />

Vorlesung (VO):<br />

Die VO vermittelt im Überblick Theorien, Methodologien, Lehrmeinungen bzw. den rezenten Forschungsstand<br />

des Faches bzw. eines seiner Teilgebiete.<br />

(3) Prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen<br />

Vorlesungen mit Übungen (VÜ):<br />

In VÜs wird Fachwissen vermittelt und durch aktive Mitarbeit der Studierenden eingeübt (z. B. durch<br />

schriftliche Arbeiten, Hausaufgaben, Gruppenarbeiten etc.). In VÜ wird der Vortrag der Lehrveranstaltungsleiterin<br />

oder des Lehrveranstaltungsleiters durch aufgabenorientiertes Arbeiten der Studierenden<br />

ergänzt. Das aufgabenorientierte Arbeiten wird durch Tutorien unterstützt.<br />

Proseminar (PS):<br />

Das PS führt in die grundlegenden Denkformen des Faches ein und dient der Vermittlung wissenschaftlicher<br />

Arbeitsweisen. Die Leistungsbeurteilung erfolgt aufgrund kontinuierlicher Mitarbeit,<br />

mündlicher Beiträge und schriftlicher Prüfungsarbeiten. Proseminare sind in der Regel die Vorstufe zu<br />

den Seminaren.<br />

Seminar (SE):<br />

Das SE geht auf fortgeschrittene Denkformen des Fachs ein und dient der Vermittlung wissenschaftlicher<br />

Arbeitsweisen.<br />

(4) Praktikum im Rahmen der schulpraktischen Ausbildung, prüfungsimmanent<br />

Die Praktika im Rahmen der Schulpraktischen Ausbildung dienen der begleiteten Einübung der Unterrichtspraxis.<br />

Es ist ein Pädagogisches Praktikum (PPR) und pro Unterrichtsfach ein Fachbezogenes<br />

Praktikum (FPR) abzulegen. Die Praktika sind gemäß den Richtlinien des Instituts für Bildungswissenschaft/LehererInnenbildung<br />

zu absolvieren.<br />

Seite 14 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

3.6 Teilnahmebeschränkungen von Lehrveranstaltungen<br />

(1) Für die genannten Lehrveranstaltungen gelten folgende generelle Teilnahmebeschränkungen:<br />

Proseminare: 30<br />

Seminare: 25<br />

VÜ Pädagogische Probleme der ontogenetischen Entwicklung: 450<br />

VÜ Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion*: 250<br />

(2) Wenn bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl die Zahl<br />

der Anmeldungen die Zahl der vorhandenen Plätze übersteigt, erfolgt die Aufnahme der Studierenden<br />

in die Lehrveranstaltungen nach dem vom studienrechtlich zuständigen Organ festgelegten Anmeldeverfahren.<br />

Das Verfahren ist vom studienrechtlich zuständigen Organ im Mitteilungsblatt der Universität<br />

<strong>Wien</strong> rechtzeitig kundzumachen.<br />

(3) Die Lehrveranstaltungsleiterinnen und Lehrveranstaltungsleiter sind berechtigt, im Einvernehmen<br />

mit dem studienrechtlich zuständigen Organ für bestimmte Lehrveranstaltungen Ausnahmen zuzulassen.<br />

Auch das studienrechtlich zuständige Organ kann in Absprache mit den Lehrenden Ausnahmen<br />

ermöglichen.<br />

* Die Bestimmungen über die Bildungswissenschaftliche Praxisreflexion gelten nicht im Studienjahr 2012/13.<br />

Seite 15 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

4.Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde<br />

4.1. Qualifikationsprofil<br />

Ausbildungsziel des Studiums „Biologie und Umweltkunde (Lehramt)“ ist die Befähigung zur beruflichen<br />

Tätigkeit an Höheren Schulen in Österreich.<br />

a) Im Rahmen der fachwissenschaftlichen Ausbildung sollen die Studierenden Kenntnisse in<br />

folgenden Bereichen erlangen:<br />

• Allgemeine Lebensprozesse und ihre physiko-chemischen, zellbiologischen und evolutiven<br />

Grundlagen<br />

• Bau und Funktion der Lebewesen sowie deren stammesgeschichtliche Entwicklung<br />

• Lebensräume und Biologie/Ökologie ihrer Organismen unter besonderer Berücksichtigung<br />

der heimischen Natur<br />

• Aufbau der Erde, ihre Rohstoffe, Dynamik geologischer Prozesse sowie die Stellung der Erde<br />

im Kosmos, ihre Entwicklungsgeschichte mit besonderer Berücksichtigung des geologischen<br />

Aufbaues von Österreich<br />

• Entwicklung, Bau und Funktion des menschlichen Organismus<br />

• Angewandte Aspekte der Biologie (Medizin, Biotechnologie, Landwirtschaft etc.)<br />

• Stellung des Menschen in Natur und Gesellschaft (einschließlich geschlechtsspezifischer Aspekte)<br />

sowie seine daraus resultierende Verantwortung<br />

• Entwicklung eines Problembewusstseins für aktuelle Fragen des Umwelt- und Naturschutzes<br />

Bei Abfassung einer Diplomarbeit in Biologie und Umweltkunde werden zusätzliche Detailkenntnisse<br />

zu dem entsprechenden Thema erworben.<br />

b) Im Rahmen der fachdidaktischen Ausbildung sollen die Studierenden Kenntnisse und Handlungskompetenz<br />

in folgenden Bereichen erlangen:<br />

• fachspezifische und fächerübergreifende Unterrichts- und Bildungsziele<br />

• Anknüpfen an der Lebens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler<br />

• Berücksichtigung der altersspezifischen Lern- und Lehrvoraussetzungen<br />

• Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Anliegen<br />

• praxisnahe Planung und Durchführung von Lehreinheiten<br />

• Evaluierung der eigenen Unterrichtstätigkeit und der Lernleistungen der Schülerinnen und<br />

Schüler<br />

Übergreifende Bildungsziele sind die Zusammenschau der Inhalte der Einzelfächer sowie die Befähigung<br />

zur selbständigen Aktualisierung des Fachwissens und der didaktischen bzw. sozialen Kompetenz.<br />

Besondere Bedeutung hat dabei die Sensibilisierung für Konflikte im Spannungsfeld von Wissenschaft,<br />

Natur, Ethik und Gesellschaft.<br />

4.2. Aufbau des Studiums<br />

4.2.1 Dauer des Studiums und der Stundenrahmen:<br />

Das Studium „Biologie und Umweltkunde (Lehramt für höhere Schulen)“ dauert 9 Semester mit einem<br />

Gesamtstundenrahmen von 118 Semesterstunden für dieses Fach. Davon entfallen 82 Semesterstunden<br />

auf die Fachausbildung, 17 Semesterstunden auf fachdidaktische Lehrveranstaltungen, 12 Semesterstunden<br />

auf freie Wahlfächer und 7 Semesterstunden auf Lehrveranstaltungen aus der Allgemeinen<br />

Pädagogik.<br />

4.2.2 Studienabschnitte<br />

Das Studium gliedert sich in zwei Studienabschnitte. Der erste Studienabschnitt, mit einem Umfang<br />

von 53 Semesterstunden, dauert 4 Semester, er führt in das Studium ein und dient der Erarbeitung der<br />

Grundlagen. Der zweite Abschnitt, mit einem Umfang von 53 Semesterstunden, dauert 5 Semester,<br />

und dient der Vertiefung und speziellen Ausbildung, wobei das letzte (5.) Semester der Abfassung der<br />

Diplomarbeit und dem Studienabschluss vorbehalten ist. Zusätzlich sind in Rahmen der Freien Wahl-<br />

Seite 16 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

fächer 12 Semesterwochenstunden zu absolvieren, die keinem Studienabschnitt zugeordnet werden.<br />

4.3 Erster Studienabschnitt<br />

4.3.1 Stundenausmaß der Pflicht- und Wahlfächer der Diplomprüfung:<br />

Name des Fachgebietes<br />

Zahl der Semesterstunden<br />

a) Studieneingangs- und Orientierungphase Biologie 4<br />

(ab Studienbeginn Wintersemester 2011/12)<br />

b) Allgemeine Biologie (einschl. Anthropologie) 9<br />

c) Botanik 6<br />

d) Zoologie einschl. Paläobiologie 8<br />

e) Erdwissenschaftliche Fächer 5<br />

f) Ökologie und Integrative Biologie 4<br />

g) Chemie 3<br />

h) Physik 2<br />

i) Fachdidaktik 8<br />

j) LehrerInnenbildung 4<br />

4.3.2 Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern:<br />

Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />

a) Studieneingangsphase / Studieneingangs- und Orientierungphase Biologie<br />

- Für Studierende, die vor Wintersemester 2011/12 das Studium begonnen haben, gilt die Studieneingangsphase.<br />

Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />

a) Einführung in die Biochemie und Molekularbiologie (LA) 2 VO<br />

d) Einführung in die Anthropologie (LA) 2 VO<br />

e) Das dynamische Bild der Erde (LA) 2 VO<br />

i) Theorie und Praxis der Biologiedidaktik (LA) 4 VO+SE+UE<br />

Studierende, die vor Wintersemester 2011/12 das Studium begonnen haben, haben den <strong>Studienplan</strong> in<br />

der vorliegenden Fassung zu erfüllen. Für Lehrveranstaltungen, die gegenüber der ursprünglichen<br />

Fassung weggefallen sind, hat das studienrechtlich zuständige Organ Äquivalenzlisten zu veröffentlichen.<br />

- Für Studierende, die ab Wintersemester 2011/12 das Studium begonnen haben, gilt die Studieneingangs-<br />

und Orientierungsphase. Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />

Einführung in die Biologie 1 (Anthropologie, Ökologie, Pflanzenwissenschaften,<br />

Zoologie)<br />

4 VO LP<br />

Studierende, die ab Wintersemester 2011/12 das Studium beginnen, haben die Studieneingangs- und<br />

Orientierungsphase gemäß der Verordnung über die Einführung der Studieneingangs- und Orientierungsphase<br />

in den Lehramtsstudien der Universität <strong>Wien</strong>, veröffentlicht am 29.06.2011 im Mitteilungsblatt<br />

der Universität <strong>Wien</strong>, 26. Stück, Nummer 218 verpflichtend vor dem weiteren Studium zu<br />

absolvieren.<br />

b) aus Allgemeiner Biologie:<br />

Einführung in die Biochemie und Zellbiologie (LA) 2 VO LP<br />

Einführung in die Genetik und Molekularbiologie (LA) 2 VO LP<br />

Einführung in die Mikrobiologie (LA) 1 VO LP<br />

Evolution (einschl. Anthropologie) 4 VO LP<br />

c) aus Botanik:<br />

Seite 17 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Pflanzenanatomie (LA) 2 VO+UE LP/IP<br />

Diversität und Organisation der Pflanzen und Pilze (LA) 4 VO+UE LP/IP<br />

d) aus Zoologie einschl. Paläobiologie:<br />

Diversität, Organisation und Biologie der Tiere (LA) 5 VO+SE+UE LP<br />

Paläobiologie der Tiere (nur gemeinsam mit obiger LV) (LA) 2 VO+SE+UE LP<br />

Biologie und Ökologie einheimischer Tiere (LA) 1 VO LP<br />

e) aus erdwissenschaftlichen Fächern:<br />

Mineralien- und Rohstoffkunde (LA) 3 VO+UE LP/IP<br />

Das dynamische Bild der Erde (LA) 2 VO LP<br />

f) aus Ökologie und Integrativer Biologie:<br />

Bestimmen heimischer Pflanzen (LA) 2 UE IP<br />

Bestimmen heimischer Tiere (LA) 2 UE IP<br />

g) aus Chemie:<br />

Chemie für Biologie und Umweltkunde (LA) 3 VO LP<br />

h) aus Physik:<br />

Physik für Biologie und Umweltkunde (LA) 2 VO LP<br />

i) aus Fachdidaktik:<br />

Theorie und Praxis der Biologiedidaktik (LA) 4 VO+SE+UE LP/IP<br />

Zentrale Themen in Biologie und Umweltkunde (LA) 2 VO + UE IP<br />

Medien und Unterrichtsmaterialien in BU (LA) 2 VO + UE IP<br />

j) aus LehrerInnenbildung:<br />

Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für Lehramtsstudien im<br />

Ausmaß von 4 Semesterstunden<br />

4<br />

4.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

4.4.1 Stundenausmaß der Pflicht- und Wahlfächer der Diplomprüfung:<br />

Name des Fachgebietes<br />

Zahl der Semesterstunden<br />

a) Allgemeine Biologie 7<br />

b) Botanik einschl. Paläobiologie 5<br />

c) Zoologie 4<br />

d) Anthropologie 6<br />

e) Erdwissenschaftliche Fächer 5<br />

f) Ökologie und Integrative Biologie 12<br />

g) Vertiefende Wahlfächer zur Biologie und Umweltkunde 2<br />

h) Fachdidaktik 9<br />

i) Allgemeine Pädagogik 3<br />

4.4.2 Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlfächern:<br />

Folgende Lehrveranstaltungen sind zu absolvieren:<br />

a) aus allgemeiner Biologie:<br />

Seite 18 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Fortpflanzungs- und Entwicklungsbiologie (LA) 2 VO LP<br />

Einführung in die Ethologie (LA) 1 VO LP<br />

Genetik und Molekularbiologie (LA) 2 VO+SE+UE LP/IP<br />

Populationsgenetik 2 VO LP<br />

b) aus Botanik einschl. Paläobiologie:<br />

Diversität und Paläobiologie der Pflanzen (LA) 2 VO LP<br />

Pflanzenphysiologie (LA) 3 VO+UE LP/IP<br />

c) aus Zoologie:<br />

Organ- und Kommunikationssysteme der Tiere (LA) 4 VO+UE LP+IP<br />

d) aus Anthropologie:<br />

Anatomie und Biologie des Menschen (LA) 3 VO LP<br />

Gesundheits- und Sexualkunde (LA) unter Berücksichtigung 3 VO LP<br />

der Frauen- und Geschlechterforschung<br />

e) aus erdwissenschaftlichen Fächer:<br />

Gesteins- und Bodenkunde für das Lehramt (LA) 3 VO+UE LP+IP<br />

Erdgeschichte mit bes. Ber. der Geologie von Österreich (LA) 2 VO+UE LP+IP<br />

f) aus Ökologie und Integrativer Biologie:<br />

Einführung in die Ökologie (LA) 1 VO LP<br />

Großlebensräume der Erde (LA) 2 VO LP<br />

Interdisziplinäre Exkursionen (LA) 3 EX IP<br />

Kenntnis mitteleuropäischer Lebensräume (Freilandblock) (LA) 3 UE IP<br />

sowie entweder:<br />

Landschaftsökologie und Naturschutz (LA) 1 VO+SE LP<br />

Mensch, Gesellschaft und Umwelt (LA) 2 VO+SE IP<br />

oder:<br />

Pflanzengärtnerische Übungen (LA) 3 VO+UE LP/IP<br />

Es wird empfohlen, die nicht gewählte Lehrveranstaltung in den freien Wahlfächern zu absolvieren.<br />

g) aus vertiefenden Wahlfächern zur Biologie und Umweltkunde:<br />

Lehrveranstaltungen nach Wahl 2<br />

h) aus Fachdidaktik:<br />

Experimente in Biologie und Umweltkunde (LA) 3 UE IP<br />

Freilanddidaktik in Biologie und Umweltkunde (LA) 3 VO+UE+EX IP<br />

Interdisziplinäres Projekt (LA) 3 ID IP<br />

i) aus allgemeiner Pädagogik:<br />

Nach Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für Lehramtsstudien<br />

im Ausmaß von 3 Semesterstunden<br />

3<br />

4.4.3 Schulpraktische Ausbildung<br />

Die schulpraktische Ausbildung ist ab dem dritten Semester zu absolvieren.<br />

4.5 Freie Wahlfächer<br />

Seite 19 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Nach Wahl Lehrveranstaltungen von in- und ausländischen Universitäten (darunter auch<br />

Frauen- und Geschlechterforschung in den Naturwissenschaften) im Ausmaß von 12 Semesterstunden.<br />

12<br />

4.6. Voraussetzungen für Lehrveranstaltungen:<br />

a) positive Absolvierung der LV „Chemie für BU (LA)“ [LA-BU 161] für die LV „Chemische Übungen<br />

für LA-BU“ [LA-BU 162];<br />

b) positive Absolvierung der LVs „Einführung in die Biochemie und Zellbiologie (LA)“ [LABU 101],<br />

„Einführung in die Genetik und Molekularbiologie (LA)“ [LA-BU 102] und „Einführung in die Mikrobiologie<br />

(LA)“ [LA-BU 103] für die LV „Genetik und Molekularbiologie (LA)“ [LA-BU 203];<br />

c) positive Absolvierung der LVs „Bestimmen heimischer Pflanzen“ [LA-BU 151] und „Bestimmen<br />

heimischer Tiere“ [LA-BU 152] für die LV „Interdisziplinäre Exkursionen“ [LA-BU 254];<br />

d) positive Absolvierung der LV „Pflanzenphysiologie (LA)“ [LA-BU 113] für die LV „Pflanzengärtnerische<br />

Übungen (LA)“ [LA-BU 257];<br />

e) positiver Abschluß des I. Studienabschnittes für die LV „Interdisziplinäres Projekt (LA)“ [LA-BU<br />

283].<br />

Seite 20 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

5. Unterrichtsfach Chemie<br />

5.1. Qualifikationsprofil<br />

Das Qualifikationsprofil entspricht den unter Ziffer 1. angeführten Zielen und Fertigkeiten.<br />

5.2. Aufbau des Studiums<br />

a. Gesamtstundenzahl<br />

Die Gesamtstundenzahl des Lehramtsstudiums des Unterrichtsfaches Chemie beträgt 120 Semesterstunden.<br />

Davon entfallen 7 Semesterstunden auf die verpflichtende pädagogische Ausbildung (Z.3.2)<br />

und 10 Semesterstunden auf Freie Wahlfächer.<br />

b. Erster Studienabschnitt<br />

Die Stundenzahl des Ersten Studienabschnittes umfaßt 52 Semesterstunden (exklusive verpflichtende<br />

pädagogische Ausbildung und Freie Wahlfächer).<br />

c. Zweiter Studienabschnitt<br />

Die Stundenzahl des Zweiten Studienabschnittes umfaßt 51 Semesterstunden (exklusive verpflichtende<br />

pädagogische Ausbildung und Freie Wahlfächer).<br />

5.3. Erster Studienabschnitt<br />

a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />

Im Ersten Studienabschnitt sind in den Pflichtfächern folgende Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />

a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />

Im Ersten Studienabschnitt sind in den Pflichtfächern folgende Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />

Fach/Titel der Lehrveranstaltung Art Std.<br />

(ECTS)<br />

WS<br />

Std.<br />

(ECTS)<br />

SS<br />

Allgemeine und Anorganische Chemie<br />

Allgemeine Chemie LP 5 (8)<br />

Chemisches Grundpraktikum I / Proseminar LP 1 (1)<br />

Chemisches Grundpraktikum I / einführende Laborübungen IP 5 (5)<br />

Chemisches Grundpraktikum I / präparative Laborübungen IP 3 (3)<br />

Chemisches Grundpraktikum II IP 10 (10)<br />

Anorganische Chemie I LP 3 (5)<br />

Organische Chemie<br />

Organische Chemie I LP 4 (6)<br />

Analytische Chemie<br />

Analytische Chemie I LP 3 (5)<br />

Physikalische Chemie<br />

Physikalische Chemie I LP 4 (6)<br />

Mathematik und Physik<br />

Mathematik IP 4 (6)<br />

Physik LP 3 (4,5)<br />

Seite 21 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Fachdidaktik<br />

Einführung in die Schulpraxis (unter Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen<br />

IP 2 (2)<br />

Aspekten)<br />

Chemische Fachdidaktik IP 2 (2)<br />

Summe der Stunden (ECTS) 49 (63,5)<br />

Allgemeine Pädagogik<br />

Nach Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für<br />

Lehramtsstudien<br />

LP 3<br />

b. Reihenfolge der Lehrveranstaltungen<br />

Der Stoff von Lehrveranstaltungen der dritten Spalte (gemäß Z. 5.3.a) ist Grundlage für die Lehrveranstaltungen<br />

der vierten Spalte.<br />

c. Anmeldungsvoraussetzungen<br />

Es gelten folgende Anmeldungsvoraussetzungen, die durch die Vorlage der entsprechenden Lehrveranstaltungs-Zeugnisse<br />

nachzuweisen sind:<br />

Erfolgreicher Abschluss von<br />

Chemisches Grundpraktikum I / Proseminar<br />

Chemisches Grundpraktikum I / einführende<br />

Laborübungen<br />

Chemisches Grundpraktikum I / präparative<br />

Laborübungen<br />

Allgemeine Chemie<br />

ist Anmeldevoraussetzung für<br />

Chemisches Grundpraktikum II<br />

Chemische Fachdidaktik<br />

Chemisches Grundpraktikum I / präparative<br />

Laborübungen<br />

Chemisches Grundpraktikum II<br />

Chemische Fachdidaktik<br />

Chemisches Grundpraktikum II<br />

Chemische Fachdidaktik<br />

d. Studieneingangsphase<br />

Die Studieneingangsphase umfasst 13 Semesterstunden (16 ECTS) und besteht aus folgenden Lehrveranstaltungen:<br />

Chemisches Grundpraktikum I / Proseminar (IP, 1 Std. / 1 ECTS)<br />

Chemisches Grundpraktikum I / einführende Laborübungen (IP, 5 Std. / 5 ECTS)<br />

Allgemeine Chemie (LP, 5 Std. / 8 ECTS)<br />

Einführung in die Schulpraxis (IP, 2 Std., 2 ECTS)<br />

5.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />

a. Fächer und Lehrveranstaltungen<br />

Im Zweiten Studienabschnitt sind in den Pflichtfächern folgende Lehrveranstaltungen zu absolvieren:<br />

Fach/Titel der Lehrveranstaltung Art Std.(ECTS)<br />

Anorganische Chemie<br />

Anorganische Technologie LP 2 (2)<br />

Umweltchemie IP 4 (4)<br />

Organische Chemie<br />

Organische Chemie II für LA LP 2 (2)<br />

Industrielle Organische Chemie LP 2 (2)<br />

Spektroskopie für LA IP 1 (1)<br />

Analytische Chemie<br />

Seite 22 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Analytische Chemie II LP 3 (4)<br />

Analytische Chemie A LP 1 (1)<br />

Analytische Chemie B LP 1 (1)<br />

Analytische Chemie C LP 1 (1)<br />

Physikalische und Theoretische Chemie<br />

Physikalische Chemie II LP 3 (4)<br />

Physikalische Chemie III LP 3 (5)<br />

Theoretische Chemie für LA IP 2 (2)<br />

Biochemie und Lebensmittelchemie<br />

Biologische Chemie I LP 3 (5)<br />

Biochemisches Seminar für LA IP 4 (4)<br />

Lebensmittelchemie LP 2 (3)<br />

Toxikologie LP 1 (1)<br />

Fachdidaktik<br />

Vertiefungsseminar Fachdidaktik IP 4 (4)<br />

Seminar für das Lehramt IP 2 (2)<br />

Chemische Schulversuche (Anorg. Chem.) IP 6 (6)<br />

Chemische Schulversuche (Org. Chem.) IP 3 (3)<br />

Ausgewählte Kapitel für LA IP 2 (2)<br />

Geschichte der Chemie (unter Berücksichtigung von Frauen- und Geschlechterforschung)<br />

LP 1 (1)<br />

EDV-Einsatz im Chemieunterricht IP 1 (1)<br />

Tutorium* IP 1 (1)<br />

Allgemeine Pädagogik<br />

Nach Wahl Lehrveranstaltungen aus dem Angebot der Pädagogik für Lehramtsstudien<br />

LP 3<br />

*... Wahllehrveranstaltung im Sinne von Z.3.2.b.8. (Allgemeine Pädagogik mit bes. Berücksichtigung<br />

des Unterrichtsfaches)<br />

b. Ameldungsvoraussetzungen<br />

Es gelten folgende Voraussetzungen, die durch die Vorlage der entsprechenden LV-Zeugnisse nachzuweisen<br />

sind:<br />

Erfolgreicher Abschluß von<br />

Biologische Chemie I<br />

ist Anmeldungsvoraussetzung für<br />

Biochemisches Seminar<br />

5.5. Freie Wahlfächer<br />

Es wird empfohlen, die Freien Wahlfächer bevorzugt im Zweiten Studienabschnitt zu absolvieren.<br />

Empfohlen werden insbesondere Lehrveranstaltungen aus:<br />

• Bachelorstudium Chemie<br />

• Masterstudium Chemie<br />

• Masterstudium Biologische Chemie<br />

• Umweltwissenschaft und Ökologie<br />

• Wissenschaftsgeschichte, Wissenschaftstheorie und Philosophie<br />

• Frauen- und Geschlechterforschung<br />

Seite 23 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

5.6. Ergänzung zur Prüfungsordnung<br />

a. Erste Diplomprüfung: Ergänzung für Absolventinnen und Absolventen der Lehramtsprüfung<br />

an den Pädagogischen Akademien<br />

Zur Ergänzung auf die Erfordernisse der Ersten Diplomprüfung sind folgende Lehrveranstaltungen zu<br />

absolvieren (17 Semesterstunden, 21 ECTS):<br />

Anorganische Chemie I (LP, 3 Std., 5 ECTS)<br />

Physikalische Chemie I (LP, 4 Std., 6 ECTS)<br />

Chemisches Grundpraktikum II (IP, 10 Std., 10 ECTS)<br />

b. Vorziehen von Lehrveranstaltungen<br />

Lehrveranstaltungen des Zweiten Studienabschnittes können unter den folgenden Voraussetzungen in<br />

den Ersten Abschnitt vorgezogen werden:<br />

Der erfolgreiche Abschluß der Lehrveranstaltungen<br />

des Ersten Abschnittes aus dem Fach<br />

Allgemeine und Anorganische Chemie<br />

Organische Chemie<br />

Analytische Chemie<br />

Physikalische Chemie<br />

Mathematik und Physik<br />

ist Voraussetzung für das Vorziehen<br />

von Lehrveranstaltungen des Zweiten Abschnittes<br />

aus dem Fach<br />

Anorganische Chemie<br />

Organische Chemie<br />

Analytische Chemie<br />

Physikalische und Theoretische Chemie<br />

Physikalische und Theoretische Chemie<br />

c. Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl<br />

(1) Für die Vergabe der Plätze ist entsprechend 2.5.B.e. vorzugehen.<br />

(2) Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl<br />

Lehrveranstaltung<br />

Maximale Teilnehmerzahl je Kurs<br />

Seminar für das Lehramt 10<br />

Chemische Schulversuche (Anorganische Chemie) 6<br />

Chemische Schulversuche (Organische Chemie) 6<br />

5.7 Anmerkungen und Erläuterungen zum Unterrichtsfach Chemie<br />

ad 5.3. Erster Studienabschnitt<br />

(i) Von wenigen Ausnahmen abgesehen, umfaßt der 1. Abschnitt im Wesentlichen die grundlegenden<br />

Pflichtlehrveranstaltungen des <strong>Studienplan</strong>s für das Bachelorstudium „Chemie“, womit der vielfach<br />

gewünschten Durchlässigkeit zwischen Lehramtsstudium und Bachelorstudium „Chemie“ Rechnung<br />

getragen wird.<br />

(ii) Die Regelstudienzeit des 1. Abschnitts beträgt zwar 4 Semester, die Lehrveranstaltungen sind aber<br />

derart auf ein (erstes) Wintersemester und ein (inhaltlich darauf aufbauendes) Sommersemester verteilt,<br />

daß sie auch innerhalb von nur zwei Semestern absolviert werden können. Dadurch sollen Kollisionen<br />

mit den Lehrveranstaltungen des zweiten Unterrichtsfaches weitgehend vermieden werden<br />

können. Die folgende Tabelle (v) enthält neben der 2 Semester-Variante auch einen Vorschlag für eine<br />

(sinnvolle) 4-Semester-Variante.<br />

(iii) Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Einführung in die Schulpraxis“ sollen die Studierenden (während<br />

der Semesterferien) etwa eine Woche lang am Chemieunterricht in einer AHS oder BHS teilnehmen<br />

und damit möglichst frühzeitig einen ersten Eindruck über ihre künftige Berufstätigkeit gewin-<br />

Seite 24 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

nen, und zwar aus der Sicht der Lehrkraft und nicht aus der eines Schülers oder einer Schülerin. Mehrere<br />

Chemielehrerinnen oder Chemielehrer haben bereits ihre Mitarbeit zugesichert.<br />

(iv) Vorgeschlagene Semestereinteilung:<br />

1. 2. 1. 2. 3. 4.<br />

Allgemeine und Anorganische Chemie<br />

Allgemeine Chemie LP 5 5<br />

Chem. Grundprakt. I / Proseminar IP 1 1<br />

Chem. Grundprakt. I / einf. Laborüb. IP 5 5<br />

Chem. Grundprakt. I / präp. Laborüb. IP 3 3<br />

Chem. Grundpraktikum II IP 10 10<br />

Anorganische Chemie I LP 3 3<br />

Organische Chemie<br />

Organische Chemie I LP 4 4<br />

Analytische Chemie<br />

Analytische Chemie I LP 3 3<br />

Physikalische Chemie<br />

Physikalische Chemie I LP 4 4<br />

Mathematik und Physik<br />

Mathematik IP 4 4<br />

Physik LP 3 3<br />

Fachdidaktik<br />

Einführung in die Schulpraxis IP 2 2<br />

Chemische Fachdidaktik IP 2 2<br />

Summe Semesterstunden 23 26 12 15 13 9<br />

ad 5.4. Fächer und Lehrveranstaltungen des Zweiten Studienabschnittes<br />

(i) Von wenigen Ausnahmen abgesehen, umfasst der 2. Abschnitt im Wesentlichen Lehrveranstaltungen,<br />

die auf die speziellen Erfordernisse zukünftiger Chemielehrer abgestimmt sind.<br />

Seite 25 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

(ii) Die Regelstudienzeit des 2. Abschnitts beträgt zwar 4 Semester, die Lehrveranstaltungen sind aber<br />

derart auf ein (erstes) Wintersemester und ein (inhaltlich darauf aufbauendes) Sommersemester verteilt,<br />

daß sie auch innerhalb von nur zwei Semestern absolviert werden können. Die folgende Tabelle<br />

(v) enthält neben der 2-Semester-Variante auch einen Vorschlag für eine (sinnvolle) 4- Semester-<br />

Variante.<br />

(iii) Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Tutorium“ sollen die Studierenden an der Durchführung von<br />

Seminarlehrveranstaltungen für Studienanfänger des Diplomstudiums „Chemie“ teilnehmen und dabei<br />

mit kleinen Gruppen (maximal 10 Personen) von Studierenden vorgegebene Fragen und Probleme<br />

besprechen.<br />

(iv) Vorgeschlagene Semestereinteilung:<br />

1. 2. 1. 2. 3. 4.<br />

Anorganische Chemie<br />

Anorganische Technologie LP 2 2<br />

Umweltchemie IP 4 4<br />

Organische Chemie<br />

Organische Chemie II für LA LP 2 2<br />

Industrielle Organische Chemie LP 2 2<br />

Spektroskopie IP 1 1<br />

Analytische Chemie<br />

Analytische Chemie II LP 3 3<br />

Analytische Chemie A LP 1 1<br />

Analytische Chemie B LP 1 1<br />

Analytische Chemie C LP 1 1<br />

Physikalische und Theoretische Chemie<br />

Physikalische Chemie II LP 3 3<br />

Physikalische Chemie III LP 3 3<br />

Theoretische Chemie für LA IP 2 2<br />

Biochemie und Lebensmittelchemie<br />

Biologische Chemie I LP 3 3<br />

Biochemisches Seminar für LA IP 4 4<br />

Lebensmittelchemie LP 2 2<br />

Toxikologie LP 1 1<br />

Seite 26 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

Fachdidaktik<br />

Vertiefungsseminar Fachdidaktik IP 3 3<br />

Seminar für das Lehramt IP 2 2<br />

Chemische Schulversuche (Anorg. Chem.) IP 6 6<br />

Chemische Schulversuche (Org. Chem.) IP 3 3<br />

Ausgewählte Kapitel für LA LP 2 2<br />

Geschichte der Chemie LP 1 1<br />

EDV-Einsatz im Chemieunterricht IP 1 1<br />

Tutorium* IP 1 1<br />

Summe Semesterstunden 27 27 14 13 15 12<br />

Seite 27 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

6. Unterrichtsfach Haushaltsökonomie und Ernährung<br />

6.1. Qualifikationsprofil<br />

Das Qualifikationsprofil entspricht den unter Ziffer 1. angeführten Zielen und Fertigkeiten.<br />

6.2. Aufbau des Studiums<br />

Das Studium umfasst insgesamt 118 Semesterstunden, davon entfallen auf den ersten Studienabschnitt<br />

49, auf den zweiten Studienabschnitt 43. Auf die Fachdidaktik entfallen 19, auf die Allgemeine<br />

Pädagogik 7 und auf die Freien Wahlfächer 12 Semesterstunden.<br />

6.3. Erster Studienabschnitt<br />

Fach Referenzwissenschaften<br />

Art Typ 1.& 3.<br />

Sem.<br />

2.& 4.<br />

Sem.<br />

Allgemeine und organische Chemie LP VO 4<br />

Chemische Übungen für LA-HE IP/LP VO/UE 3<br />

Physik LP/IP VO/UE 4<br />

Fach Grundlagen der Biologie<br />

Allgemeine Biologie und Botanik LP VO 3<br />

Übungen zur Allgemeinen Biologie IP UE 2<br />

Mikrobiologie LP VO 3<br />

Anatomie und Histologie LP VO 3<br />

Physiologie LP VO 3<br />

Fach Ernährungslehre<br />

Einführung in die Ernährungslehre LP VO 2<br />

Übungen zur Ernährungslehre IP UE 3<br />

Fach Lebensmitteltechnologie<br />

Pflanzenproduktion LP VO 2<br />

Produktion tierischer Lebensmittel LP VO 2<br />

Fach Humanökologie<br />

*Humanökologie LP VO 1<br />

Wohngestaltung unter humanökologischen Aspekten und IP SE<br />

mit Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung<br />

Erste Hilfe einschließlich Unfallverhütung IP UE 1 2<br />

Fach Einführung in die Wirtschaftswissenschaften<br />

*Volkswirtschaftslehre LP VO 2<br />

Betriebswirtschaftslehre LP VO 2<br />

*Konsumentenschutz – Konsumentenpolitik LP VO 2<br />

Buchhaltung und Kostenrechnung LP VO 1<br />

Fach Fachdidaktik und Pädagogik<br />

*Lehrplan- und Stundengestaltung (FDP) IP SE 2<br />

Projekte zur Lehrplan- und Stundengestaltung (FDP) IP UE 2<br />

Summe Semesterstunden 24 25<br />

Seite 28 von 43

Lehramtsstudium an der (vormaligen) Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik – Stand: September 2012<br />

Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität <strong>Wien</strong> kundgemachten Texte.<br />

6.4. Zweiter Studienabschnitt<br />

5. & 7.<br />

Sem.<br />

6. & 8.<br />

Sem.<br />

Fach Ernährungsphysiologie und Biochemie<br />

Biochemie LP VO 3<br />

Ernährungsphysiologie LP VO 3<br />

Seminar zur Ernährungsphysiologie IP SE 2<br />

Übungen zur Ernährungsphysiologie IP UE 5<br />

Lebensmittelchemie VO 3<br />

Fach Diätetik<br />

Übungen zur Nahrungszubereitung IP UE 4<br />

Grundlagen der Diätetik LP+IP VO+UE 2+1<br />

Fach Haushalts- und Lebensmitteltechnologie<br />

Haushaltstechnik und Lebesmitteltechnik (unter Berücksichtigung<br />

LP+IP VO+SE 2+1<br />

gesellschaftskritischer,<br />

geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung)<br />

Ökologische Grundlagen d. landwirtschaftlichen Produktion LP VO 2<br />

Allgemeine Lebensmitteltechnologie LP VO 2<br />

Grundlagen der Qualitätsbeurteilung von Lebensmitteln LP VO 1<br />

Fach Wirtschaftswissenschaften und Lebensmittelrecht<br />

Lebensmittelrecht LP VO 2<br />