Landschaftspflegerischer Begleitplan (PDF, 4.2 MB)

Landschaftspflegerischer Begleitplan (PDF, 4.2 MB)

Landschaftspflegerischer Begleitplan (PDF, 4.2 MB)

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

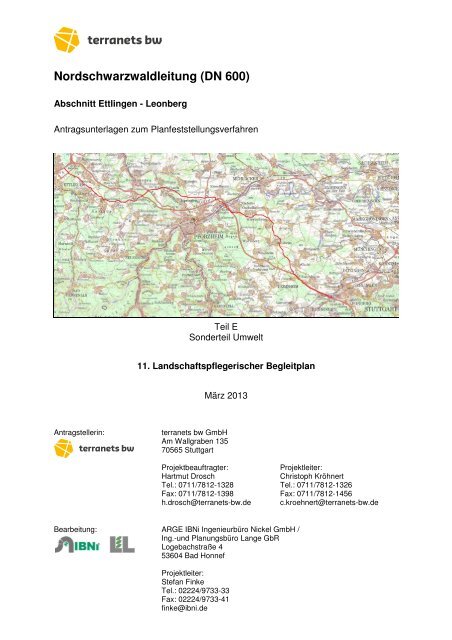

Nordschwarzwaldleitung (DN 600)<br />

Abschnitt Ettlingen - Leonberg<br />

Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren<br />

Teil E<br />

Sonderteil Umwelt<br />

11. <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

März 2013<br />

Antragstellerin:<br />

terranets bw GmbH<br />

Am Wallgraben 135<br />

70565 Stuttgart<br />

Projektbeauftragter:<br />

Projektleiter:<br />

Hartmut Drosch<br />

Christoph Kröhnert<br />

Tel.: 0711/7812-1328 Tel.: 0711/7812-1326<br />

Fax: 0711/7812-1398 Fax: 0711/7812-1456<br />

h.drosch@terranets-bw.de c.kroehnert@terranets-bw.de<br />

Bearbeitung: ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH /<br />

Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

Logebachstraße 4<br />

53604 Bad Honnef<br />

Projektleiter:<br />

Stefan Finke<br />

Tel.: 02224/9733-33<br />

Fax: 02224/9733-41<br />

finke@ibni.de

Nordschwarzwaldleitung 1 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Tabellenverzeichnis ................................................................................................................. 2<br />

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................ 3<br />

1 Einleitung .................................................................................................................. 4<br />

1.1 Veranlassung der Planung ......................................................................................... 4<br />

1.2 Leitungsverlegung ...................................................................................................... 4<br />

1.2.1 Allgemeine Angaben .................................................................................................. 4<br />

1.2.2 Bauablauf ................................................................................................................... 6<br />

1.2.3 Bauzeit ....................................................................................................................... 9<br />

1.3 Technische Angaben ................................................................................................ 10<br />

1.4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................. 10<br />

1.5 Erläuterungen zur methodischen Vorgehensweise der Untersuchung ...................... 11<br />

2 Trassenbeschreibung ............................................................................................ 13<br />

2.1 Schutzgebiete ........................................................................................................... 13<br />

2.2 Beschreibung des Trassenverlaufs ........................................................................... 13<br />

2.3 Biotoptypen im Bereich der geplanten Erdgasleitung ................................................ 17<br />

3 Konfliktanalyse ....................................................................................................... 19<br />

3.1 Allgemeine Charakterisierung der Eingriffswirkung ................................................... 19<br />

3.2 Erweiterung und Neubau von Stationen ................................................................... 19<br />

3.3 Auswirkung der geplanten Leitungsverlegung auf die Schutzgüter ........................... 20<br />

3.3.1 Mensch ..................................................................................................................... 20<br />

3.3.2 Tiere und Pflanzen ................................................................................................... 20<br />

3.3.3 Boden ....................................................................................................................... 22<br />

3.3.4 Wasser ..................................................................................................................... 22<br />

3.3.5 Klima / Luft ............................................................................................................... 23<br />

3.3.6 Landschaft ................................................................................................................ 23<br />

3.3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter ................................................................................ 24<br />

4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffsfolgen ............... 24<br />

4.1 Vermeidungsmaßnahmen ........................................................................................ 25<br />

4.1.1 Schutzgut Mensch .................................................................................................... 25<br />

4.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 25<br />

4.1.3 Schutzgut Boden ...................................................................................................... 28<br />

4.1.4 Schutzgut Wasser .................................................................................................... 29<br />

4.1.5 Schutzgut Landschaft ............................................................................................... 29<br />

4.1.6 Schutzgut Kultur- und Sachgüter .............................................................................. 29<br />

<strong>4.2</strong> Verminderungsmaßnahmen ..................................................................................... 30<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

2 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

<strong>4.2</strong>.1 Schutzgut Mensch .................................................................................................... 30<br />

<strong>4.2</strong>.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 30<br />

<strong>4.2</strong>.3 Schutzgut Boden ...................................................................................................... 30<br />

<strong>4.2</strong>.4 Schutzgut Wasser .................................................................................................... 31<br />

<strong>4.2</strong>.5 Schutzgut Klima / Luft ............................................................................................... 32<br />

<strong>4.2</strong>.6 Schutzgut Landschaft ............................................................................................... 32<br />

<strong>4.2</strong>.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter .............................................................................. 32<br />

5 Eingriffskompensation ........................................................................................... 32<br />

5.1 Ausgleichbarkeit ....................................................................................................... 32<br />

5.2 Ausgleichsmaßnahmen ............................................................................................ 32<br />

5.2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 32<br />

5.2.2 Schutzgut Boden ...................................................................................................... 33<br />

5.2.3 Schutzgut Wasser .................................................................................................... 33<br />

5.2.4 Schutzgut Klima / Luft ............................................................................................... 33<br />

5.2.5 Schutzgut Landschaft ............................................................................................... 33<br />

5.3 Beschreibung der nicht vermeidbaren und nicht ausgleichbaren Eingriffe ................ 34<br />

5.4 Quantitative Eingriffsbewertung und Ermittlung des Ersatzflächenbedarfs ............... 34<br />

5.4.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen ................................................................................... 34<br />

5.<strong>4.2</strong> Schutzgut Boden ...................................................................................................... 42<br />

6 Quellenverzeichnis ................................................................................................. 47<br />

7 Anhang .................................................................................................................... 48<br />

Tabellenverzeichnis<br />

Tab. 1: Gasdruck- Regel- und Messstationen ......................................................................... 5<br />

Tab. 2: Absperrarmaturenstationen ........................................................................................ 5<br />

Tab. 3: Rahmendaten der geplanten Leitung ........................................................................ 10<br />

Tab. 4: Stationen .................................................................................................................. 20<br />

Tab. 5: Tabuflächen der archäologischen Bodendenkmalpflege ........................................... 24<br />

Tab. 6: Übersicht Bauzeitenregelungen ................................................................................ 26<br />

Tab. 7: Übersicht Kompensationsmaßnahmen ..................................................................... 35<br />

Tab. 8:<br />

Verlust an Hektarwerteinheiten Schutzgut Boden im Bereich des<br />

Arbeitsstreifens ......................................................................................................... 44<br />

Tab. 9: Verlust Hektarwerteinheiten Stationen ...................................................................... 46<br />

Tab. 10: Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden (Hektarwerteinheiten) .................... 47<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 3 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Abbildungsverzeichnis<br />

Abb. 1: Übersicht Maßnahme Nr. 1 ....................................................................................... 37<br />

Abb. 2: Detail Maßnahme Nr. 1 ............................................................................................ 37<br />

Abb. 3: Übersicht Maßnahme Nr. 2 ....................................................................................... 38<br />

Abb. 4: Detail Maßnahme Nr. 2 ............................................................................................ 39<br />

Abb. 5: Übersicht Maßnahme Nr.3 ........................................................................................ 40<br />

Abb. 6: Detail Maßnahme Nr. 3 ............................................................................................ 40<br />

Abb. 8: Übersicht Maßnahme 4 ............................................................................................ 41<br />

Abb. 8: Detail Maßnahme 4 .................................................................................................. 42<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

4 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

1 Einleitung<br />

1.1 Veranlassung der Planung<br />

Die terranets bw GmbH plant seit 2008 den Bau der „Nordschwarzwaldleitung“, einer<br />

neuen, leistungsfähigen Anbindung Baden-Württembergs an die Trans-Europa-<br />

Naturgas-Pipeline (TENP). Die geplante Leitung weist einen Nenndurchmesser von<br />

600 mm auf und ist für einen maximalen Betriebsdruck von 80 bar ausgelegt. Gegenstand<br />

des vorliegenden Antrags auf Planfeststellung ist der zweite Bauabschnitt von<br />

Ettlingen bis Leonberg.<br />

1.2 Leitungsverlegung<br />

1.2.1 Allgemeine Angaben<br />

Für den Bau der Erdgasleitung wird ein Regelarbeitsstreifen von 25 m Breite benötigt<br />

(s. Regelquerschnitte im Erläuterungsbericht Kap. 4). Der Arbeitsstreifen wird zur<br />

Querung von Waldflächen, Hecken und Gewässern auf kurzen Strecken auf bis zu<br />

12 m eingeengt (siehe Bestands- und Maßnahmenkarten im Maßstab 1:1.000 im<br />

Anhang). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei Einengungen des Arbeitsstreifens der<br />

Platz für die sorgfältige Trennung der Bodenhorizonte nicht zur Verfügung steht, so<br />

dass zusätzliche Maschinenbewegungen zum Bodentransport und zusätzliche Bodenlagerflächen<br />

außerhalb des eingeengten Bereichs erforderlich werden.<br />

Im Bereich von Sonderbaustellen (geschlossene Querungen) wird bedingt durch die<br />

Baugruben am Anfang und Ende der geschlossenen Querung ein erhöhter Flächenbedarf<br />

für die Lagerung von zusätzlichem Erdaushub und für Maschinen und Geräte<br />

erforderlich.<br />

Für die schweren Baufahrzeuge dienen weitestgehend nur der Arbeitsstreifen und die<br />

ausgewiesenen Zufahrten als Fahrbereich. Kleinere Fahrzeuge (PKW, Kleinbusse etc.)<br />

werden auch vorhandene Straßen und Feldwege als Zufahrten zur Baustelle nutzen.<br />

Die Nutzung von öffentlichen Wegen (Feldwegen) wird im Luftbildplan M. 1: 5.000 im<br />

Teil C der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen dargelegt.<br />

Für die Zwischenlagerung der Leitungsrohre werden 13 Rohrlagerplätze benötigt, die<br />

ebenfalls in den genannten Luftbildplänen M. 1: 5.000 dargestellt werden. Zu jedem<br />

Lagerplatz wird auch eine Alternative dargestellt. Verwirklicht wird allerdings nur jeweils<br />

ein Platz pro Standort. Die Rohrlagerplätze werden auf Ackerflächen, im Ausnahmefall<br />

auch auf intensiv genutzten Fettwiesen angelegt, die nur eingeschränkt Funktionen für<br />

den Arten- und Biotopschutz übernehmen können. Da keine dauerhafte Veränderung<br />

dieser Flächen erfolgt, werden sie im Rahmen dieser Untersuchung nicht näher betrachtet.<br />

Das Gleiche gilt für die Anlagen für den kathodischen Korrosionsschutz, deren<br />

Bau ebenfalls nicht mit Eingriffen im Sinne des Naturschutzrechts verbunden ist. Die<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 5 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Einrichtung der Baubüros und ggf. von Materiallagern obliegt den Baufirmen. Baubüros<br />

benötigen Strom- und Wasseranschlüsse und werden daher üblicherweise in Siedlungs-<br />

bzw. Gewerbebereichen eingerichtet.<br />

Die Leitung wird in einem Schutzstreifen von 10 m Breite (5 m beiderseits der Rohrachse)<br />

verlegt, der durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten oder Gestattungsverträge<br />

gesichert wird. Innerhalb dieses Schutzstreifens dürfen keine Gebäude errichtet und<br />

keine leitungsgefährdenden Maßnahmen durchgeführt werden. In einem lichten<br />

Abstand von 2,5 m beidseitig der Leitung dürfen keine Bäume bzw. tiefwurzelnden<br />

Gehölze wachsen.<br />

Die Erdgasleitung selbst (Stahlrohr von 60 cm Innendurchmesser) und die Kabelschutzrohre<br />

für die Lichtwellenleiterkabel werden mit einer Erdüberdeckung von in der Regel<br />

mindestens 1,2 m, gemessen ab Rohroberkante, unter der Erdoberfläche verlegt.<br />

In Ettlingen und in Leonberg werden Gasdruck- Regel- und Messstationen (GDRM)<br />

errichtet, die die folgenden Flächengrößen in Anspruch nehmen:<br />

Tab. 1:<br />

Gasdruck- Regel- und Messstationen<br />

GDRM-Station<br />

Fläche umzäuntes<br />

Grundstück [m²]<br />

Pflasterfläche ca.<br />

[m²]<br />

Rasengittersteine<br />

[m²]<br />

Gebäudefläche<br />

[m²]<br />

Ettlingen 750 105 220 160<br />

Leonberg 890 105 110 240<br />

Darüber hinaus ist die Errichtung von vier Absperrarmaturenstationen geplant. Es<br />

handelt sich um eine unterirdische Absperrarmatur, die über einen oberirdisch angeordneten<br />

elekrohydraulischen Antrieb verfügt und mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun<br />

umzäunt wird. Gebäude werden nicht errichtet. Die gesamte umzäunte Fläche wird<br />

gepflastert. Die folgende Tabelle zeigt die vier Armaturenstandorte:<br />

Tab. 2:<br />

Absperrarmaturenstationen<br />

Station<br />

Lageplan Nr.<br />

Umzäunte und gepflasterte<br />

Fläche [m²]<br />

Nöttingen 88 / 89 61<br />

Eutingen 142 72<br />

Mönsheim 187 63<br />

Leonberg 224 71<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

6 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Beim Bau der Leitung sowie der verfahrenstechnischen Anlagen werden die anerkannten<br />

Regeln der Technik berücksichtigt und eingehalten. Die Leitung wird mit einem<br />

passiven und aktiven Korrosionsschutz ausgestattet. Der passive Korrosionsschutz<br />

besteht aus einer Rohrumhüllung aus Polyethylen oder vergleichbaren Materialien. Die<br />

Umhüllung wird im Herstellwerk und auf der Baustelle mit einem Prüfgerät auf Umhüllungsfehlstellen<br />

überprüft. Der aktive Korrosionsschutz ist ein Verfahren, bei dem das<br />

Metall der Rohre durch den Betrieb der kathodischen Korrosionsschutzanlage dauerhaft<br />

geschützt wird (s. Erläuterungsbericht zum vorliegenden Planfeststellungsantrag).<br />

Von den verwendeten Materialien der Rohrumhüllungen, der PE-Kabelschutzrohre<br />

sowie der Korrosionsschutzanlagen gehen keine Umweltgefährdungen aus.<br />

1.2.2 Bauablauf<br />

Vermessung und Beweissicherung<br />

Zunächst wird die geplante Achse der Erdgasleitung eingemessen und der erforderliche<br />

Arbeitsstreifen ausgepflockt. Der Trassenräumung geht eine Beweissicherung durch die<br />

Bauleitung voraus.<br />

Räumen der Trasse<br />

Innerhalb der ausgepflockten Arbeitsfläche werden zunächst Bäume und Sträucher<br />

eingeschlagen. Ausgenommen sind dabei im Arbeitsstreifen zu erhaltende Gehölze.<br />

Vorhandene Zäune, Anlagen und sonstiger Aufwuchs werden beseitigt bzw. aufgenommen.<br />

Ausschlagfähige Wurzelstöcke von Hecken und kleineren Feldgehölzen<br />

sollen randlich gelagert und im Anschluss an die Bauarbeiten wieder eingebaut werden.<br />

Nicht erntereife landwirtschaftliche Kulturen werden üblicherweise durch Mulchen<br />

zerkleinert.<br />

Abheben des Oberbodens<br />

Es folgt das Abheben des Oberbodens in der anstehenden Mächtigkeit auf die Breite<br />

des festgelegten Arbeitsstreifens. Diesen Arbeitstakt bewerkstelligen Bagger, die mit<br />

Grabenräumlöffel ausgestattet sind. Der Oberboden wird während der Bauarbeiten am<br />

Arbeitsstreifenrand in einer Miete separat gelagert und bei längerer Lagerung durch<br />

eine Einsaat geschützt.<br />

Ausfahren der Rohre<br />

Dem Abheben und der seitlichen Lagerung des Oberbodens schließt sich das Ausfahren<br />

der Rohre an. Von den Rohrlagerplätzen werden die Rohre nacheinander mit<br />

Spezialfahrzeugen auf die Trasse gebracht.<br />

Biegen und Vorstrecken<br />

Die zuvor ausgelegten, einzelnen Rohre werden durch die Biegevermessung liniert und<br />

aufgenommen. Rohre, die als Feldbögen verwendet werden sollen, werden vor Ort<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 7 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

gebogen und in die Linierung der Rohre eingefügt. Anschließend werden die Rohre zu<br />

unterschiedlich langen Rohrsträngen verschweißt.<br />

Die Längenbegrenzungen der Rohrstränge werden dabei durch Richtungsänderungen,<br />

Straßenquerungen und dergleichen gebildet. Diese Rohrstränge werden auf Vierkanthölzern<br />

neben dem künftigen Rohrgraben abgelegt.<br />

Ausheben des Grabens<br />

Nachdem der Rohrstrang verschweißt ist, wird der Graben mit Löffelbaggern ausgehoben.<br />

Die Tiefe des Grabens muss so gewählt werden, dass nach Auftrag des Oberbodens<br />

in der Regel eine Mindestüberdeckung über dem Rohrscheitel von 1,2 m gewährleistet<br />

ist. Die Rohrgrabentiefe wird dementsprechend mindestens 1,8 m betragen. Der<br />

Grabenaushub wird neben der Oberbodenmiete gelagert, Vermischungen der beiden<br />

Mieten werden ausgeschlossen. Wenn im Rohrgraben deutlich unterschiedliche<br />

Bodenhorizonte anstehen, ist vorgesehen, entsprechend zwei getrennte Bodenmieten<br />

mit Rohrgrabenaushub zu bilden.<br />

Vorhandene Drainagen und Fremdleitungen werden beim Grabenaushub berücksichtigt.<br />

Wasserhaltungsmaßnahmen<br />

Aus Gründen der sicheren und fachgerechten Leitungsverlegung sowie um Verschlämmungen<br />

des Bodens beim Wiederverfüllen des Rohrgrabens zu vermeiden, ist<br />

es erforderlich, das Rohr in den trockenen Rohrgraben abzusenken. Hierzu werden bei<br />

hoch anstehendem Grund- oder Stauwasser Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich.<br />

Bei der Wasserhaltung wird das Grund- bzw. Stauwasser bis auf ca. 0,5 m unter die<br />

Grabensohle abgesenkt. Die Wasserhaltung erfolgt durch Einfräsen von Horizontaldräns<br />

entlang des vorgesehenen Rohrgrabens, durch Filterlanzen oder durch Setzen<br />

von Brunnen bei Pressgruben. Das Wasser aus den Wasserhaltungsmaßnahmen wird<br />

üblicherweise in nahegelegene Vorfluter eingeleitet, örtlich besteht auch die Möglichkeit,<br />

es auf angrenzenden Flächen zu versickern. Gegebenenfalls wird das abgepumpte<br />

Wasser vor dem Einleiten in Vorfluter in Absenk- oder Filterbecken von Schwebstoffen<br />

gereinigt. Wasserhaltungsmaßnahmen werden schon aus Kostengründen auf eine<br />

möglichst kurze Zeitdauer begrenzt. Bei Sonderbaumaßnahmen (Pressungen etc.)<br />

können längere Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden. Die Bereiche mit<br />

Wasserhaltungsmaßnahmen sowie die Absenktrichter sind der Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />

sowie Unterlage 8.1.2 zu entnehmen.<br />

Absenken des Rohrstranges<br />

Die Rohrstränge werden durch mehrere spezielle Rohrverlegegeräte (mobile Hubkräne<br />

mit Raupenlaufwerk) in den Rohrgraben abgesenkt. Anschließend werden die in den<br />

Rohrgraben abgesenkten längeren Rohrabschnitte miteinander verschweißt, und der<br />

Rohrgraben wird bis etwa zum Rohrscheitel verfüllt.<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

8 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Kabelverlegung<br />

Es folgt das Einlegen der Leerrohre für die Kabel. Diese werden grundsätzlich seitlich in<br />

Höhe des Rohrscheitels verlegt. Später wird das Glasfaserkabel mittels Druckluft-<br />

Einblastechnik in das Leerrohr eingebracht.<br />

Restverfüllung des Grabens<br />

Die restliche Verfüllung des Grabens erfolgt mittels Bagger mit Grabenlöffel, der den<br />

Aushub lagenweise in den Rohrgraben einbaut. Um Bodensetzungen zu vermeiden,<br />

erfolgt eine maßvolle Rückverdichtung des Bodens, bei der die gleiche Lagerungsdichte<br />

wie im Ausgangszustand angestrebt wird (s. DIN 19731). Anschließend wird ein<br />

Rohbodenplanum entsprechend der ursprünglichen Geländeform hergestellt.<br />

Rekultivierung<br />

Die Arbeitsflächen einschließlich des verfüllten Grabens werden mit geeigneten Lockerungsgeräten<br />

gelockert. Die Lockerung wird zunächst längs der Trasse und, soweit<br />

erforderlich, anschließend noch einmal diagonal durchgeführt. Nach der Lockerung wird<br />

ein gleichmäßiges Planum mittels Raupen hergestellt. Steine und Baurückstände<br />

werden abgesammelt und abgefahren. Ein vermehrter Steinbesatz auf dem Rohbodenplanum<br />

wird vor Aufziehen des Oberbodens mit Steinsammel- oder Steinzertrümmermaschinen<br />

bearbeitet, so dass die Erhöhung des Steinanteils im Oberboden ausgeschlossen<br />

werden kann.<br />

Der Oberboden wird durch Bagger mit Grabenräumlöffel auf der Arbeitsfläche wieder<br />

verteilt. Bei zu nasser Witterung werden die Rekultivierungsarbeiten eingestellt. Die<br />

Flächen werden wieder der (z. B. landwirtschaftlichen) Grundnutzung zugeführt. Hiermit<br />

ist dann die Oberflächenherstellung beendet. Erfahrungsgemäß sind nach einer<br />

derartigen Rekultivierung keine nennenswerten Ertragseinbußen zu erwarten. Sollte<br />

dieses Ergebnis im Einzelfall nicht erzielt worden sein, werden die Schäden in den<br />

ersten Jahren nach Bauende genau beobachtet, diagnostiziert und zur Ursachenbeseitigung<br />

individuelle Meliorationsmaßnahmen durchgeführt.<br />

Die Abfolge der einzelnen für die Verlegung einer Gasleitung erforderlichen Arbeitsschritte<br />

wird aus dem folgenden Flussdiagramm ersichtlich:<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 9 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Abstecken und Räumen der Trasse<br />

↓<br />

Feststellen und Sichern vorhandener, zu kreuzender oder parallelführender<br />

Leitungen<br />

↓<br />

Abheben des Oberbodens<br />

↓<br />

Ausfuhr der Rohre<br />

↓<br />

Biegen der Feldbögen und Vorstrecken (Verschweißen der Rohre)<br />

↓<br />

Ausheben des Rohrgrabens<br />

↓<br />

Absenken des Rohrstrangs<br />

↓<br />

Kabelleerrohrverlegung<br />

↓<br />

Verfüllung des Rohrgrabens<br />

↓<br />

Behandlung des Rohbodenplanums (Lockern, Steine absammeln)<br />

↓<br />

Auftrag des Oberbodens, Rekultivierung<br />

1.2.3 Bauzeit<br />

Es ist geplant, je nach Witterungsverlauf ab März des Verlegejahres (nach derzeitiger<br />

Planung 2015) mit den Bauarbeiten zu beginnen. Die Gehölzrodungen erfolgen vorab<br />

im Winter und sind bis zum 01.03. abgeschlossen. Auch Kampfmittelräumung und<br />

archäologische Vorerkundungen finden im Vorfeld des eigentlichen Leitungsbaus statt.<br />

Ebenfalls ist geplant, mit dem Bau der Stationen früher zu beginnen.<br />

Für den Bau der Erdgasleitung ist in den einzelnen Bereichen eine Zeitdauer von ca. 8-<br />

12 Wochen vom Abheben des Oberbodens bis zur Rekultivierung der Flächen vorgesehen,<br />

im Bereich grabenloser Verlegung und bei Sonderbaustrecken auch länger. Die<br />

Rohrleitung wird voraussichtlich im Herbst betriebsbereit fertig gestellt sein (Inbetriebnahme).<br />

Die Rekultivierungsmaßnahmen können sich in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen<br />

bis zum Frühjahr des Folgejahres erstrecken.<br />

Der Bau der Erdgasleitung erfolgt kontinuierlich, d. h. während im "vorderen" Bereich<br />

der Leitung noch gebaut wird, kann im "hinteren" Bereich bereits mit der Rekultivierung<br />

der Flächen begonnen werden. Die Bautätigkeiten erfolgen i. d. R. nur tagsüber an<br />

Werktagen. Lediglich im Bereich von Sonderbaustellen (z. B. längere Pressungen oder<br />

offene Straßenquerungen) ist eventuell Nachtarbeit erforderlich.<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

10 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Aus Gründen des Artenschutzes sind verschiedene Bauzeitenregelungen zu beachten.<br />

Diese gehen aus den anliegenden Plänen M. 1: 1.000 hervor. Eine Übersicht findet<br />

sich in Kap. 4.1.2.<br />

1.3 Technische Angaben<br />

Im Folgenden werden die wichtigsten technischen Parameter der geplanten Erdgasleitung<br />

nochmals zusammenfassend dargestellt:<br />

Tab. 3:<br />

Rahmendaten der geplanten Leitung<br />

Rahmendaten<br />

Gasart:<br />

Maximaler Betriebsüberdruck:<br />

Regelüberdeckung:<br />

Durchmesser der Leitung:<br />

Leitungslänge<br />

Schutzstreifen:<br />

durch beschränkte persönliche Dienstbarkeit<br />

dinglich gesichert:<br />

Gehölzfrei zu haltender Streifen:<br />

Regelarbeitsstreifenbreite:<br />

Leitungsrohre:<br />

Rohrverbindung:<br />

Bauzeit (geplant):<br />

Erdgas<br />

PN 80 (80 bar)<br />

1,2 m<br />

DN 600 mm<br />

ca. 55,95 km<br />

10 m (5 m beidseitig der Leitungsachse)<br />

5,6 m (2,5 m lichter Abstand beidseitig der Leitung)<br />

25 m, Einengung möglich in sensiblen Bereichen<br />

(z.B. Wald)<br />

Hochfeste Stahlrohre mit Kunststoff-Beschichtung,<br />

abschnittsweise Ummantelung mit Faserzement<br />

(FZM)<br />

Stumpfnaht-geschweißt<br />

März bis Ende 2015, (Gehölzeinschlag und Anlage<br />

von Rohrlagerplätzen voraussichtlich bereits<br />

Winter 2014-2015)<br />

Rekultivierung evtl. bis Frühjahr 2016<br />

1.4 Rechtliche Grundlagen<br />

Bei der geplanten Erdgasleitung handelt es sich um eine Energieanlage im Sinne des<br />

§ 49 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Sie dient im Sinne von § 1 EnWG einer sicheren,<br />

preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen<br />

Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und damit dem öffentlichen Interesse, was<br />

bereits im Raumordnungsverfahren bestätigt wurde.<br />

Die Verlegung von unterirdischen Leitungen im Außenbereich stellt einen Eingriff in<br />

Natur und Landschaft dar, der die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts<br />

oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kann (§ 14 BNatSchG).<br />

Nach § 43 Energiewirtschaftsgesetz bedürfen die Errichtung und der Betrieb von<br />

Gasversorgungsleitungen über 300 mm Durchmesser der Planfeststellung. Im Verfah-<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 11 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

ren werden die unterschiedlichen Belange, die durch das Vorhaben berührt werden<br />

(z. B. Umwelt- und Naturschutz, Landwirtschaft, Rechte Privater) abgewogen.<br />

Der Verursacher des Eingriffes ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von<br />

Natur und Landschaft zu unterlassen (§ 15 (1) BNatSchG).<br />

Nach § 15 (2) BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen<br />

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen<br />

(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist<br />

eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts<br />

in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht<br />

wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung,<br />

wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem<br />

betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild<br />

landschaftsgerecht neu gestaltet ist.<br />

Ein Eingriff darf gemäß § 15 (5) BNatSchG nicht zugelassen oder durchgeführt werden,<br />

wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist<br />

auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der<br />

Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft<br />

anderen Belangen im Range vorgehen. Sind diese Belange in der Abwägung höherrangig<br />

(z. B. bei öffentlichem Interesse), kann der Eingriff zulässig sein.<br />

Nach § 17 (4) BNatSchG kann die zuständige Behörde die Vorlage von Gutachten<br />

verlangen, soweit dies zur Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffs und der Ausgleichs-<br />

und Ersatzmaßnahmen erforderlich ist.<br />

Der vorliegende Landschaftspflegerische <strong>Begleitplan</strong> dient dazu, Art, Umfang und<br />

zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung,<br />

Verminderung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen darzulegen.<br />

1.5 Erläuterungen zur methodischen Vorgehensweise der Untersuchung<br />

Ein Hauptziel des hier vorgelegten Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong>s besteht darin,<br />

die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft so weit wie<br />

möglich zu reduzieren (KÖPPEL ET AL. 1998).<br />

Im vorliegenden Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong> wird für die Schutzgüter<br />

• Mensch,<br />

• Boden,<br />

• Wasser,<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

12 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

• Pflanzen- und Tierwelt,<br />

• Landschaftsbild,<br />

• Klima/Luft und<br />

• Kultur- und sonstige Sachgüter<br />

dargestellt,<br />

• welche Beeinträchtigungen durch die geplante Verlegung der Erdgasleitung erwartet<br />

werden können;<br />

• welche konkreten Vorkehrungen für die Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen<br />

getroffen werden;<br />

• welche Maßnahmen für den Ausgleich nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen<br />

(Wiederherstellung betroffener Werte und Funktionen) und<br />

• welche Ersatzmaßnahmen für nicht vermeidbare und nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen<br />

durchzuführen sind.<br />

Berücksichtigt werden hierbei sowohl bau- als auch betriebs- und anlagebedingte<br />

Beeinträchtigungen, die für die einzelnen Schutzgüter dargestellt werden.<br />

In den Vegetationsperioden 2010 bis 2012 erfolgte eine detaillierte Biotoptypenkartierung<br />

auf Basis des Biotoptypenschlüssels Baden-Württemberg („LfU: Arten, Biotope,<br />

Landschaft. Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten“, dritte Auflage). Die<br />

Bewertung der Empfindlichkeit richtet sich nach der Biotopwertliste der Ökokontoverordnung<br />

(Stand Dezember 2010).<br />

In einem 100 m breiten Streifen über der geplanten Trasse wurden die Biotoptypen<br />

erhoben. Sie werden in der Bestands- und Maßnahmenkarte M. 1:1.000 (vgl. Anhang)<br />

dargestellt. Unter der Schlüsselnummer für den Biotoptyp wird in Klammern die Biotopbewertung<br />

angegeben (s. hierzu Kap. 5).<br />

Darüber hinaus wurden Konfliktstrecken festgelegt. In diesen Bereichen ist mit Beeinträchtigungen<br />

von Natur und Landschaft durch das Vorhaben zu rechnen. Jeder<br />

Konfliktstrecke ist ein Textfeld zugeordnet, aus dem die erforderlichen Angaben zum<br />

Biotoptyp, zu vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, zu möglichen<br />

verbleibenden Beeinträchtigungen, zur Wiederherstellung und zum evtl. erforderlichen<br />

Kompensationsbedarf hervorgehen. Die Stammdurchmesser betroffener Bäume<br />

bzw. Waldbestände werden mit „BHD“ (Brusthöhendurchmesser in 1,3 m Höhe)<br />

angegeben.<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 13 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Der Blattschnitt der Bestands- und Maßnahmenkarte entspricht dem der Baupläne, was<br />

die Orientierung zwischen technischen- und Umwelt-Plänen erleichtert. Der Blattschnitt<br />

des ersten Bauabschnitts (Au am Rhein – Ettlingen) wird in den vorliegenden<br />

Unterlagen fortgeführt, so dass die Pläne mit Blatt 49 und Konflikt 70<br />

beginnen. Ein Blattschnitt im Maßstab 1: 25.000 befindet sich in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />

(Unterlage 10).<br />

Die textliche Darstellung enthält eine Beschreibung der Biotoptypen im Trassenverlauf<br />

(Kapitel 2). Die sich ergebenden Konflikte mit Natur und Landschaft (Kapitel 3), Vermeidungs-<br />

und Minimierungsmaßnahmen (Kapitel 4) sowie der erforderliche Kompensationsbedarf<br />

(Kapitel 5) werden diskutiert.<br />

2 Trassenbeschreibung<br />

2.1 Schutzgebiete<br />

Die Schutzgebiete sowie die schutzwürdigen Biotopflächen der amtlichen Biotopkartierung<br />

werden in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung dargestellt. Flächen, die<br />

aufgrund der eigenen Kartierung als nach § 32 NatSchG geschützte Flächen erfasst<br />

wurden, sind mit einem „§“-Zeichen markiert.<br />

2.2 Beschreibung des Trassenverlaufs<br />

Landkreis Karlsruhe<br />

Südlich der A 5 ist die Errichtung der Gasdruck- Regel- und Messanlage Ettlingen im<br />

Gewann „Hägenich“ im Bereich von Weihnachtsbaumkulturen geplant (Konflikt 70, Blatt<br />

49). Bevor die Trasse den Ettlinger Hang erreicht, werden verschiedene Hecken und<br />

Gebüsche im Umfeld des Hedwigshofes gequert (Konflikte 72 bis 75, Blätter 50-52).<br />

Anschließend erreicht die Trasse den steilen Aufstieg nach Wettersbach. Hier steigt die<br />

Trasse um knapp 200 Höhenmeter an. Genutzt wird eine vorhandene Schneise, die die<br />

Waldbestände im Bereich des Edelbergs durchschneidet. Die Trasse verläuft zwischen<br />

der Freileitung und dem südlichen Waldrand. Hierbei wird auch der nördliche Rand des<br />

FFH-Gebietes „Wiesen und Wälder bei Ettlingen“ tangiert. Örtlich muss der südliche<br />

Waldrand um bis zu 6 m zurückgenommen werden, um die Erdgasleitung mit dem<br />

vorgeschriebenen Abstand zur Freileitung platzieren zu können. Von dem Eingriff sind<br />

vor allem Ruderalfluren, Gebüsche und Sukzessionswälder im Umfeld der Freileitung<br />

betroffen. Am südlichen Waldrand werden örtlich mittelalte Buchenwälder tangiert<br />

(Konflikte 76 bis 80, Blätter 52 bis 55).<br />

Stadt Karlsruhe<br />

Am Oberhang verspringt die Trasse auf die Nordseite der Freileitung. Hier kann der<br />

Waldrand des alten Buchenwaldes erhalten werden (Konflikt 80, Blatt 55). Die Trasse<br />

erreicht das FFH-Gebiet „Wiesen und Wälder bei Ettlingen“. In diesem verläuft sie bis<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

14 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

ca. 600 m südöstlich der L 609 (Konflikte 83 bis 99, Blätter 56 bis 68). Gequert werden<br />

zunächst vor allem Obstwiesen, die überwiegend als Fettwiesen einzustufen sind. Die<br />

Kernbereiche des Vorkommens des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings werden<br />

mit der Trasse umgangen. Nördlich der L 609 erreicht die Trasse wieder das Gebiet des<br />

Landkreises Karlsruhe.<br />

Landkreis Karlsruhe<br />

Südöstlich der L 609 werden gut ausgeprägte Magerwiesen mit der Trasse gequert.<br />

Zwischen den Ortslagen Reichenbach und Langensteinbach werden Obstwiesen,<br />

Obstgärten und verschiedene Hecken gequert (Konflikte 100 bis 105, Blätter 70 bis 74).<br />

Anschließend quert die Trasse das Waldgebiet „Rappenbusch“. Hier sind alte Buchenwaldbestände<br />

betroffen, die auf einer Länge von etwa 440 m gequert werden (Konflikt<br />

106, Blätter 75 und 76).<br />

Zwischen Langensteinbach und Auerbach werden vor allem Obstbaumreihen gequert<br />

(Konflikte 107 bis 112, Blätter 77 bis 82). Westlich der K 3564 verläuft die Trasse über<br />

Magerwiesen (Konflikt 113, Blatt 83).<br />

Der Auerbach wird geschlossen unterquert, so dass keine Beeinträchtigungen am<br />

Gewässerbett auftreten. Östlich der K 3564 erreicht die Trasse den Enzkreis.<br />

Enzkreis<br />

Zwischen der K 3564 und der L 399 werden vor allem Obstwiesen gequert (Konflikte<br />

115 bis 120, Blätter 83 bis 87). Westlich der L 399 wird eine Armaturenstation im<br />

Bereich einer Fettwiese errichtet (Konflikt 122, Blatt 88).<br />

Anschließend werden die Pfinz sowie der Mühlgraben in offener Bauweise gequert. Die<br />

Gewässer werden temporär mit Behelfsbrücken versehen. Nach Abschluss der Verlegearbeiten<br />

werden die Ufer naturnah wieder hergerichtet, es erfolgt keine Versiegelung<br />

der Ufer (Konflikte 123 und 124, Blätter 89 und 90).<br />

Die Trassenführung südöstlich von Nöttingen ist durch die Querung zahlreicher Obstwiesen<br />

gekennzeichnet. Die Gestaltung des Arbeitsstreifens nimmt hierauf Rücksicht,<br />

Gehölzeinschläge sind aber nicht zu vermeiden (Konflikte 125 bis 130, Blätter 90 bis<br />

95).<br />

Anschließend erreicht die Trasse den Klosterweg. Hier wird der Arbeitsstreifen weitgehend<br />

auf den Wegebereich beschränkt. Beidseitig des Weges wird örtlich der Einschlag<br />

einzelner Bäume erforderlich, ein flächiger Waldverlust kann aber vermieden werden.<br />

Ausnahme ist ein temporärer Lagerplatz an einer Hütte, der mit einer Größe von ca. 25<br />

x 25 m im Bereich einer Laubholz-Dickung angelegt werden soll (Konflikte 132 bis 135,<br />

Blätter 96 bis 99).<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 15 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Nach der Waldquerung wird der Sperlingshof an der B 10 erreicht. Die Trasse verläuft<br />

dann in einem Tal in Richtung Bilfingen. Hier werden zunächst nur einzelne Obstwiesen<br />

gequert. Ab dem Gewann „Anwänder“ müssen dann gut ausgeprägte Obstwiesen, zum<br />

Teil auch mit Magergrünland, gequert werden (Konflikte 136 bis 145, Blätter 100 bis<br />

106).<br />

Der Kämpfelbach wird in offener Bauweise gequert (Konflikt 146, Blatt 107). Anschließend<br />

überwindet die Trasse einen steilen bewaldeten Hang, der bereits von einer<br />

Leitungsschneise durchschnitten wird. Allerdings ist diese Schneise nicht breit genug,<br />

um die neue Erdgasleitung auf der Südseite einer vorhandenen Trinkwasserleitung<br />

einzubringen. Daher werden Eingriffe in Wälder erforderlich (Konflikt 147, Blätter 107<br />

und 108).<br />

Bis zur nächsten Waldpassage quert die Trasse auf einer Länge von etwa 1,8 km<br />

mehrere Obst- und Magerwiesen (Konflikte 148 bis 156, Blätter 108 bis 114). Teilweise<br />

fallen diese in das FFH-Gebiet „Pfinzgau Ost“. Nördlich von Ispringen durchschneidet<br />

die Trasse ein Waldgebiet, das ebenfalls zum FFH-Gebiet gehört. Es kann eine vorhandene<br />

Schneise entlang einer Freileitung genutzt werden, so dass nur im Bereich<br />

von niedrigen Sukzessionswäldern Rodungen erforderlich werden. Der Rand der alten<br />

Buchenwälder wird erhalten (Konflikte 157 und 158, Blätter 114 und 115).<br />

Anschließend verläuft die Trasse bis zur Querung der L 621 häufig im Bereich von<br />

Obstwiesen, so dass Gehölzverluste nicht zu vermeiden sind (Konflikte 159 bis 162,<br />

Blätter 115 bis 120).<br />

Ab der L 621 wird offeneres Gelände erreicht. Örtlich wird die Querung von Hecken und<br />

Obstbaumreihen erforderlich (Konflikte 163 bis 169, Blätter 121 bis 130). Hier erreicht<br />

die Trasse das Gebiet der Stadt Pforzheim.<br />

Stadt Pforzheim<br />

Von der Stadtgrenze bis zum Beginn des FFH-Gebietes „Enztal bei Mühlacker“ werden<br />

lediglich einzelne Gehölzstrukturen wie z. B. Obstbaumreihen gequert. Im Bereich des<br />

FFH-Gebietes ist die Landschaft kleinteiliger gegliedert. Es herrschen gut entwickelte<br />

Obstwiesen vor, die häufig Magergrünland aufweisen (Konflikt 176 bis 183, Blätter 138<br />

bis 140). Anschließend erreicht die Trasse die Enz, die in offener Bauweise gequert<br />

wird (Konflikt 187, Blatt 141). Südlich der Enz wird eine Armaturenstation im Bereich<br />

einer Fettwiese errichtet (Konflikt 188, Blatt 142). Anschließend verlässt die Trasse das<br />

Stadtgebiet Pforzheim und tritt erneut in den Enzkreis ein.<br />

Enzkreis<br />

Auf der Westseite der A 8 werden Feldgehölze, Gebüsche und Obstwiesen von der<br />

Trasse gequert. Dies setzt sich auch hinter der A 8-Querung südlich der Ortslage<br />

Niefern fort (Konflikte 190 bis 201, Blätter 143 bis 150). Hinter der L 1125 wird der<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

16 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Kirnbach in offener Bauweise gequert. Es folgt ein bewaldeter kurzer Steilhang oberhalb<br />

der Bräuningsmühle. Hier werden auf einer Länge von ca. 100 m Waldrodungen<br />

erforderlich (Konflikte 202 und 203). Westlich der Ortslage Niefern werden Äcker und<br />

Wiesen gequert. Anschließend verläuft die Trasse im Bereich eines Fichtenwaldes im<br />

Südwesten des Öschelbronner Gewerbegebietes (Konflikt 210, Blatt 155). Anschließend<br />

wird erneut eine Teilfläche des FFH-Gebietes „Enztal bei Mühlacker“ gequert. Hier<br />

verläuft die Trasse durch mehrere magere Obstwiesen (Konflikte 212 und 213, Blätter<br />

156 und 157).<br />

Die Trasse passiert die Öschelbronner Sportplätze und verläuft erneut über teils<br />

magere Obstwiesen (Konflikte 215 bis 218, Blätter 158 und 159). Südlich der Klinik<br />

Öschelbronn kann die Leitung so trassiert werden, dass der dortige Waldrand erhalten<br />

wird. Allerdings kommt es zu Gehölzrodungen im Bereich mehrerer Obstwiesen<br />

(Konflikte 219 bis 220, Blatt 160).<br />

Zwischen Öschelbronn und Wiernsheim ist aufgrund der vorherrschenden Ackerlandschaft<br />

eine weitgehend konfliktarme Leitungsverlegung möglich. Nördlich und nordöstlich<br />

von Wiernsheim werden mehrere Obstgärten passiert, hier kommt es zu Obstbaumverlusten<br />

(Konflikte 222 und 223, Blätter 166 bis 168). Das Wiernsheimer<br />

Neubaugebiet wird östlich von der Trasse umfahren. Es folgt bis oberhalb von Mönsheim<br />

eine überwiegend von Äckern geprägt Landschaft. Einige Gehölzstrukturen<br />

werden allerdings gequert (Konflikte 224 bis 230, Blätter 172 bis 178).<br />

Es folgt vor dem Grenzbach eine kurze Waldpassage, die Trasse fällt steil bis auf die<br />

Talsohle ab, und der Grenzbach wird in offener Bauweise gequert (Konflikte 231 bis<br />

233, Blätter 178 bis 180). Auf der Südseite des Grenzbachtals verläuft die Trasse an<br />

einem bewaldeten Steilhang, der auch in den Bereich des FFH-Gebiets „Strohgäu und<br />

unteres Enztal“ fällt. Hier wird es auf einer Trassenlänge von knapp 250 m Rodungen<br />

im Bereich eines alten Buchenwaldes geben (Konflikt 236, Blatt 181).<br />

Oberhalb des Waldes befinden sich Obstwiesen sowie ein Gartenhausgebiet. Hier<br />

kommt es zu Querungen von verschiedenen Gehölzstrukturen (Konflikte 237 bis 242,<br />

Blätter 181 bis 183). Südlich der L 1177 erreicht die Trasse den Bereich des Gewanns<br />

„Kalkofen“, das als FFH-Gebiet und seit einiger Zeit auch als Naturschutzgebiet festgesetzt<br />

ist. Hier verlässt die Trasse den Parallelverlauf mit einer vorhandenen Erdgasleitung,<br />

um verschiedene wertvolle Magerrasen zu erhalten. Nahe der bereits vorhandenen<br />

Erdgasstation wird eine neue Armaturenstation im Bereich eines Ackers errichtet<br />

(Konflikt 244, Blatt 187). Weiter südlich werden verschiedene Hecken gequert, und die<br />

Trasse erreicht das Gebiet des Landkreises Böblingen.<br />

Landkreis Böblingen<br />

Westlich von Flacht verläuft die Trasse im Randbereich eines Fichtenwaldes (Konflikt<br />

249, Blatt 193). Hierdurch kann eine gegenüberliegende Obstwiese erhalten werden.<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 17 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Bis zur A 8 werden eine Magerwiese sowie mehrere Gehölzstrukturen gequert. Im<br />

Perouser Wald wird die Leitung parallel zur A 8 sowie zur L 1180 geführt. Da diese<br />

Bestände örtlich stark von Windwürfen geschädigt sind, kommt es häufig zu Eingriffen<br />

in Sukzessionswälder. Häufiger sind auch Ausgleichspflanzungen betroffen, die nach<br />

dem Ausbau der A 8 angelegt worden sind (Konflikte 255 bis 260, Blätter 201 bis 205).<br />

Östlich der Waldpassage wird eine Doline weiträumig umgangen, und die Trasse<br />

erreicht eine von Ackerbau geprägte Landschaft südlich der A 8. Hier werden verschiedene<br />

Gehölzstrukturen wie Hecken, Gebüsche und jüngere Baumreihen gequert<br />

(Konflikte 261 bis 271, Blätter 206 bis 217). Im Bereich der Rutesheimer Obstsortenanlage<br />

müssen vier Obstbäume eingeschlagen werden. Östlich der Siedlung Heuweg wird<br />

die A 8 erneut gequert. Im weiteren Verlauf wird der Wasserbach in offener Bauweise<br />

gequert (Konflikt 275, Blatt 220).<br />

Die Leitung endet nahe der Glems, wo eine neue Armaturenstation sowie eine neue<br />

GDRM-Station im Bereich von Ruderalflächen errichtet werden (Konflikte 278 bis 280,<br />

Blatt 224).<br />

2.3 Biotoptypen im Bereich der geplanten Erdgasleitung<br />

Im Folgenden wird auf die unmittelbar vom Arbeitsstreifen betroffenen Biotoptypen<br />

eingegangen. Eine detaillierte Darstellung der Biotoptypen erfolgt in der Bestands- und<br />

Maßnahmenkarte im Maßstab 1:1.000 im Anhang. In der Karte werden auch solche<br />

Biotoptypen, die voraussichtlich nicht von der Leitung beeinträchtigt werden, in einem<br />

50 m breiten Streifen beidseitig der Leitung dargestellt.<br />

Wälder: Mehrfach sind Sukzessionswälder im Randbereich von Freileitungen vom<br />

Arbeitsstreifen betroffen. Hier handelt es sich vor allem um Verjüngung von Birke und<br />

Salweide sowie anderen Laubbaumarten. Diese werden regelmäßig von den Freileitungsbetreibern<br />

auf den Stock gesetzt (km 16,5 - 17,5; km 33,9 - 34,1; km 36,0 - 36,5).<br />

Örtlich sind auch Eingriffe in geschlossene ältere Waldbestände nicht zu umgehen:<br />

Dies ist nördlich von Langensteinbach der Fall (km 23,5 -24,0), wo die Trasse das<br />

Waldgebiet „Rappenbusch“ quert. Betroffen sind mittelalte Buchen- und Eichenbestände<br />

mit Kiefernbeimischung. Ein Buchen-Altbestand an einem Steilhang ist bei Mönsheim<br />

betroffen (km 57,1 - 57,4). Bei Öschelbronn (km 48,9 - 49,2) liegt ein mittelalter<br />

Fichtenwald im Arbeitsstreifen. Bei Perouse (km 63,6 - 65,4) sind häufiger Birken-<br />

Sukzessionswälder betroffen, die sich auf Sturmwurfflächen etabliert haben. Darüber<br />

hinaus werden dort Wiederaufforstungsflächen tangiert, die nach dem Ausbau der A 8<br />

angelegt wurden.<br />

Feldgehölze, Feldhecken und Gebüsche befinden sich verstreut nahezu im gesamten<br />

Trassenbereich. Schwerpunkte liegen beim Hedwigshof (km 16,0 - 16,5), im Bereich<br />

der Bauschlotter Platte (km 38,5 - 41,0) sowie auf Mönsheimer Gemarkung (km 57,5 -<br />

60,5). Ein besonders gut ausgeprägtes Gebiet mit verschiedenen Schlehenhecken<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

18 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

befindet sich zwischen km 34,4 und 36,0. Die Hecken setzen sich zumeist aus bodenständigen<br />

Arten wie Schlehe, Hasel, Hartriegel und Salweide zusammen. Gebüsche<br />

werden zumeist aus Schlehen gebildet.<br />

Obstwiesen sind für den Nordschwarzwald besonders kennzeichnend. Es handelt sich<br />

häufig um ältere Hochstämme. In Teilbereichen zeichnet sich die Verbrachung der<br />

Wiesen durch fehlende Pflege ab, zum größten Teil werden die Flächen aber noch<br />

extensiv bewirtschaftet. Hier entwickelt sich, vor allem auf flachgründigen Standorten,<br />

örtlich mageres Grünland unter den Bäumen. Schwerpunkte der Obstwiesen befinden<br />

sich bei Wettersbach (km 17,5 -23,0), bei Nöttingen (km 28,5 – 29,8), bei Kämpfelbach<br />

(km 33,0 – 33,6), bei Ispringen (km 36,5 – 38,0), bei Pforzheim-Eutingen (km 43,5 –<br />

44,5), bei Niefern (km 45,4 – 47,7), bei Öschelbronn (km 48,8 – 51,0), bei Wiernsheim<br />

(km 52,2 – 53,5) sowie bei Mönsheim (km 57,3 – 57,8).<br />

Grünland ist im Trassenbereich häufig. Es handelt sich zumeist um extensiv genutzte<br />

Fettwiesen, die mäßig gedüngt werden. Kennzeichnend ist vor allem die Strukturvielfalt<br />

zwischen den verschiedenen Parzellen, die sich durch die Kleinflächigkeit der Grundstücke<br />

ergibt. Magerwiesen entwickeln sich vor allem auf flachgründigen Standorten,<br />

die extensiv genutzt werden. Schwerpunkte liegen hier bei Waldbronn (km 20,9 – 21,4),<br />

Ispringen (km 34,4 – 36,0), Pforzheim-Eutingen (km 43,5 – 44,5) und Öschelbronn (km<br />

49,5 – 50,5). Die Magerwiesen sind durch typische Arten wie Wiesensalbei (Salvia<br />

pratensis), Klappertopf (Rhinantus angustifolius) und Wiesenknopf (Sanguisorba<br />

officinalis) gekennzeichnet. Im Bereich von Pforzheim-Eutingen sind Grünlandeinsaaten<br />

häufig.<br />

Staudenfluren und Ruderalvegetation kommen häufiger im Trassenbereich vor. Auf<br />

vielen Brachen haben sich Brombeer-, und Brennesselbestände entwickelt. Ruderalflächen<br />

finden sich zumeist im Randbereich von Verkehrswegen.<br />

Die Fließgewässer sind im Verlauf der geplanten Leitung recht unterschiedlich ausgeprägt.<br />

Pfinz, Auerbach, Kämpfelbach, Kirnbach, Grenzbach und Wasserbach sind<br />

weitgehend naturnah entwickelt. Sie weisen weitgehend naturnahe Ufergehölze auf und<br />

haben meist steile, unverbaute oder nur fragmentarisch verbaute Ufer. Die Enz weist<br />

örtlich eine alte Steinschüttung auf, die teilweise aber bereits erodiert ist. Stark ausgebaut<br />

und wenig naturnah sind der Rannbach bei Nöttingen sowie der Ortsbach bei<br />

Öschelbronn. Eine gut ausgeprägte Ufervegetation mit Pestwurzfluren (Petasites<br />

hybridus) befindet sich am südlichen Ufer der Enz. Bei den übrigen Fließgewässern<br />

kann sich zumeist nur eine schmale Ufervegetation ausbilden, die dann häufig aus<br />

Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Zottigem Weidenröschen (Epilobium hirsutum)<br />

und Wasserdost (Eupatoria cannabina) besteht.<br />

Äcker sind der dominierende Biotoptyp im Trassenbereich. Es handelt sich überwiegend<br />

um Getreide- und Maisäcker. Im Gegensatz zum ersten Trassenabschnitt sind die<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 19 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Ackerschläge meist großflächig (insbesondere bei km 38,0 - 43,0; km 50,8 – 53,0; 61,5<br />

– 63,0 sowie von km 66,5 bis zum Ende der Trasse). Als Sonderkulturen sind lediglich<br />

einige Weihnachtsbaumkulturen zu nennen. Erdbeer-, Beerstrauch- oder Weinbauflächen<br />

sind vom Vorhaben nicht betroffen.<br />

Biotoptypen der Siedlungsflächen werden vom Leitungsverlauf gemieden. An den<br />

folgenden Flächen nähert sich die Trasse der Bebauung an: Nördlicher Ortsrand von<br />

Langensteinbach (km 23,5), Pforzheim-Eutingen (km 44,2 – 44,6), Öschelbronn<br />

(km 49,3), Wiernsheim (km 53,4 – 54,4) sowie Rutesheim km 68,4 – 68,7).<br />

Biotoptypen der Infrastrukturflächen sind im Trassenverlauf sehr häufig, da die<br />

Leitung sich in vielen Bereichen an diesen orientiert.<br />

3 Konfliktanalyse<br />

3.1 Allgemeine Charakterisierung der Eingriffswirkung<br />

Die Verlegung von unterirdischen Rohrleitungen stellt eine Maßnahme dar, die sich im<br />

Vergleich zu anderen Bauprojekten hauptsächlich durch die folgenden Eigenschaften<br />

unterscheidet:<br />

• geringe zeitliche Inanspruchnahme der betroffenen Biotoptypen,<br />

• fast keine Änderung der bisherigen Nutzung,<br />

• weitgehende Beschränkung der Beeinträchtigungen auf die Bauphase,<br />

• keine dauerhaften Veränderungen des Landschaftsbildes,<br />

• keine Auswirkungen durch den Betrieb der Anlage.<br />

Es ergibt sich eine Reihe von Möglichkeiten, schützenswerte Objekte oder Biotope im<br />

Trassenverlauf zu schonen. Aufgrund des linearen Verlaufs der Rohrleitung werden<br />

andere lineare Strukturen, die nicht parallel verlaufen, jedoch zwangsläufig gekreuzt.<br />

Im Gegensatz zu anderen linienhaften Eingriffen in die Landschaft (wie etwa dem<br />

Straßenbau) treten bei der Verlegung von Rohrleitungen überwiegend baubedingte<br />

Beeinträchtigungen auf, die im Wesentlichen auf den Bereich des Arbeitsstreifens<br />

begrenzt sind (FROELICH & SPORBECK UND SMEETS & DAMASCHEK 2002).<br />

3.2 Erweiterung und Neubau von Stationen<br />

Die einzigen dauerhaften und flächigen Beeinträchtigungen treten durch den Bau der<br />

Gasdruck- Regel- und Messstationen Ettlingen (mit integrierter Absperrarmatur) sowie<br />

Leonberg sowie durch vier Armaturengruppen auf. Die folgende Übersicht zeigt die<br />

geplanten Maßnahmen:<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

20 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Tab. 4:<br />

Stationen<br />

km Name Geplante Maßnahmen Anmerkungen<br />

15,2<br />

GDRM-Station<br />

Ettlingen<br />

Errichtung eines Gebäudes mit 160 m², Versiegelung<br />

von 105 m² für Stellplätze<br />

Dachbegrünung<br />

des Gebäudes<br />

28,0<br />

Absperrarmatur<br />

Nöttingen<br />

Versiegelung von 65 m² Wiesenfläche, Nivellierung<br />

des Geländes im Bereich der Station, Einzäunung der<br />

Anlage mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun<br />

45,0<br />

Absperrarmatur<br />

Eutingen<br />

Versiegelung von 75 m² Wiesenfläche, Einzäunung<br />

der Anlage mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun,<br />

Rodung des Baumes BHD 15 cm<br />

59,5<br />

Absperrarmatur<br />

Mönsheim<br />

Versiegelung von 65 m² Ackerfläche, Einzäunung der<br />

Anlage mit einem 2,10 m hohen Stabgitterzaun<br />

71,0<br />

Absperrarmatur<br />

Leonberg<br />

Versiegelung von 65 m² Ruderalfläche, Einzäunung<br />

der Anlage mit einem 2,1 m hohen Stabgitterzaun<br />

71,1<br />

GDRM-Station<br />

Leonberg<br />

Errichtung eines Gebäudes mit 240 m², Versiegelung<br />

von 105 m² für Zufahrten und Stellplätze<br />

Dachbegrünung<br />

des Gebäudes<br />

3.3 Auswirkung der geplanten Leitungsverlegung auf die Schutzgüter<br />

Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und<br />

Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter<br />

dargelegt. Die dargestellten Auswirkungen können durch die in Kapitel 4 des LBP<br />

erläuterten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen i. d. R. erheblich abgemildert<br />

werden.<br />

3.3.1 Mensch<br />

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch sind begrenzt und<br />

beschränken sich auf die Bauphase. Zu rechnen ist lokal mit Beeinträchtigungen durch<br />

Lärm und Staub durch die Baufahrzeuge. Dies beschränkt sich auf die wenigen Trassenabschnitte,<br />

wo Wohnbau- und Gewerbeflächen sich im Bereich von unter 100 m<br />

Abstand zur Baustelle befinden (s. hierzu Umweltverträglichkeitsuntersuchung). Hinzu<br />

kommen häufiger genutzte Erholungseinrichtungen, hier vor allem Rad- und Wanderwege,<br />

wo lokal mit eingeschränkten Erholungsmöglichkeiten zu rechnen ist.<br />

3.3.2 Tiere und Pflanzen<br />

Eine direkte Beeinträchtigung der Pflanzen erfolgt während der Bauphase durch die<br />

Beseitigung der Vegetation im Arbeitsstreifen. Da sich die vom Leitungsbau betroffenen<br />

Biotope nach dem Bau der Leitung wieder entwickeln können, sind die Auswirkungen<br />

des Leitungsbaus vorwiegend von der Regenerationsdauer der betroffenen Biotope<br />

abhängig. Hierbei spielt die Nachhaltigkeit der Standortveränderungen eine besondere<br />

Rolle. Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund von Bodenverdichtungen,<br />

soweit diese nicht vollständig beseitigt werden können, vor allem im Grünland zunächst<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 21 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

eine Verschiebung des Artenspektrums hin zu den wechselfeuchte-toleranten Arten<br />

stattfindet (SCHUCHARDT ET AL., 1999).<br />

Die Beeinträchtigung von Tierarten wird in der artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP)<br />

untersucht, die ebenfalls Bestandteil der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen ist.<br />

Hierbei wird das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG<br />

untersucht. Die Ergebnisse der ASP wurden in die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen<br />

dieses Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong>s übernommen.<br />

Neben den Darstellungen der ASP sind die „nur“ national besonders geschützten Arten<br />

im Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong> zu berücksichtigen. Im Rahmen der Untersuchungen<br />

zur Artenschutzrechtlichen Prüfung wurden auch diese Arten erfasst. Sie<br />

werden in der Bestands- und Maßnahmenkarte im Anhang dieses Landschaftspflegerischen<br />

<strong>Begleitplan</strong>s im Untersuchungsbereich 50 m beidseitig der Trasse dargestellt.<br />

Pflanzen: Die ermittelten besonders geschützten Pflanzen werden im Untersuchungsbereich<br />

dargestellt. Bei den ermittelten Arten handelt es sich um solche, die entweder<br />

keinen Rote-Liste-Status haben oder den Status „Vorwarnliste“ aufweisen. Gefährdete<br />

Pflanzenarten wurden nicht ermittelt. Einige Arten, die im Arbeitsstreifen häufiger<br />

vorkommen, sind der Knöllchen-Steinbrech (Saxifraga granulata), die Schlüsselblume<br />

(Primula veris) oder die Stechpalme (Ilex aquifolium). Hier sind Verluste der Arten im<br />

Arbeitsstreifen nicht zu vermeiden. Da es sich nicht um gefährdete Arten handelt, kann<br />

davon ausgegangen werden, dass sich die Arten nach Abschluss der Arbeiten mittelfristig<br />

wieder im Arbeitsstreifen ausbreiten werden. Maßnahmen zum Bergen einzelner<br />

Pflanzenbestände werden nicht erforderlich.<br />

Amphibien: Ermittelt wurden der Bergmolch, die Erdkröte, der Grasfrosch sowie der<br />

Teichfrosch. Die in der Bestands- und Maßnahmenkarte dargestellten Maßnahmen „T1“<br />

dienen dazu, Auswirkungen auf die Amphibien zu vermeiden. Es handelt sich um die<br />

Installation von Amphibienschutzzäunen. Bei km 36,4 (Waldpassage nördlich von<br />

Ispringen) muss ein temporär wasserführender Tümpel außerhalb des Arbeitsstreifens<br />

angelegt werden, so dass die dort vorkommenden Amphibien eine alternative Laichmöglichkeit<br />

haben. Es bietet sich an, den neuen Tümpel direkt an den vorhandenen<br />

Tümpel angrenzen zu lassen.<br />

Falter: Bei den nur besonders geschützten Falterarten handelt es sich nur beim<br />

Kreuzdorn-Zipfelfalter um eine gefährdete Art (RL III). Alle anderen besonders geschützten<br />

Arten sind nicht gefährdet bzw. auf der Vorwarnliste. Die Gefährdung von<br />

Falter-Individuen kann weitgehend ausgeschlossen werden, da der Bau der Leitung in<br />

den Sommermonaten stattfindet. Die Tiere können sich bei der Mahd der Flächen<br />

rechtzeitig aus dem Arbeitsstreifen entfernen. Nach dem Bau der Leitung stehen<br />

Grünlandflächen und Säume wieder als Lebensraum für die Tiere zur Verfügung.<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

22 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Fische: Die streng geschützten Arten Groppe, Strömer und Bachneunauge werden in<br />

der ASP behandelt. Eine Liste der Fischerei-Daten des RP Karlsruhe befindet sich in<br />

der UVU. Maßnahmen zum Schutz der Fischarten finden sich in den Bestands- und<br />

Maßnahmenplänen. Hier handelt es sich um den Bau von Sedimentsperren sowie um<br />

eine Bauzeitenregelung zum Schutz des Laichs: Baubeginn frühestens am 01. Juni.<br />

Libellen: Es wurden neun verschiedene Libellenarten ermittelt, die in den Bestands-<br />

und Maßnahmenplänen dargestellt werden. Alle ermittelten Arten sind nicht gefährdet.<br />

Die Nachweise liegen an den von der Erdgasleitung gequerten Fließgewässern oder an<br />

trassennahen Stillgewässern, die von dem Vorhaben nicht betroffen sind. Im Querungsbereich<br />

der Fließgewässer wird der Arbeitsstreifen maximal eingeschränkt, so<br />

dass die Lebensräume der Libellen nur im unbedingt erforderlichen Umfang von dem<br />

Vorhaben betroffen sind. Im Anschluss an das Vorhaben können sich diese Lebensräume<br />

wieder entwickeln.<br />

Reptilien: Als einzige nur besonders geschützte Reptilienart wurde die Waldeidechse<br />

ermittelt. An den folgenden Stellen wird zum Schutz der Waldeidechse die Errichtung<br />

eines Schutzzauns erforderlich: Km 36,0 – 36,5; km 64,1 – 64,2 sowie km 64,6 – 64,7.<br />

Durch diese Vermeidungsmaßnahme kann eine Gefährdung der Waldeidechse ausgeschlossen<br />

werden.<br />

3.3.3 Boden<br />

Dauerhafte Bodenversiegelungen erfolgen im Bereich der Stationen. Es handelt sich<br />

um insgesamt 840 m². Hier wird der Boden seine ursprünglichen natürlichen Funktionen<br />

verlieren.<br />

Auswirkungen auf den Boden ergeben sich darüber hinaus vor allem durch die Erdarbeiten<br />

im Zuge des Leitungsbaus. Hier wird es zu bedingten Bodenvermischungen im<br />

Unterbodenbereich des Rohrgrabens kommen. Bodenverdichtungen im Arbeitsstreifen<br />

sind nicht auszuschließen.<br />

Nachhaltige Beeinträchtigungen durch das Vorhaben werden durch die sorgfältige<br />

Trennung von Ober- und Mineralboden verhindert. Es ist darüber hinaus geplant, bei<br />

deutlich unterschiedlichen Bodenhorizonten zwei getrennte Bodenmieten mit Rohrgrabenaushub<br />

zu bilden. Bodenverdichtungen werden im Zuge der Rekultivierung durch<br />

Bodenlockerungen behoben.<br />

3.3.4 Wasser<br />

Alle Fließgewässer mit Ausnahme des Auerbaches werden offen gequert. Hierbei wird<br />

durch die Erdarbeiten im Uferbereich und an der Gewässersohle in die Gewässerstruktur<br />

eingegriffen. Es kommt zu einer temporären Beeinträchtigung des Bodengefüges,<br />

des Benthos und der Vegetation an der Gewässersohle und an den Böschungen. Dabei<br />

werden zeitweise eine verstärkte Trübung des Gewässers und eine höhere Sediment-<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 23 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

fracht verbunden mit verstärkten Ablagerungen in Fließrichtung ausgelöst. Bei der<br />

geschlossenen Gewässerquerung am Auerbach sind keine Auswirkungen des Leitungsbaus<br />

auf das Fließgewässer zu erwarten.<br />

Temporäre Absenkungen des Grundwassers können in Bereichen mit hoch anstehendem<br />

Grundwasser durch Wasserhaltungsmaßnahmen während der Bauphase auftreten.<br />

Nachhaltige Absenkungen des Grundwasserstandes erfolgen nicht.<br />

Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität sind nicht zu erwarten (s. hierzu Sondergutachten<br />

zum Grundwasserschutz: Deckschichtenkartierung und Pumpversuche,<br />

Unterlage 8.4).<br />

3.3.5 Klima / Luft<br />

Durch den Bau der Leitung kommt es nicht zu nachhaltigen Nutzungs- oder Reliefveränderungen,<br />

die klimatische Auswirkungen haben könnten.<br />

Waldflächen mit ihrer Funktion als klimatische Ausgleichsräume sind von dem Vorhaben<br />

häufiger betroffen. Allerdings handelt es sich zumeist um die Aufweitung bereits<br />

bestehender Leitungsschneisen im Wald, so dass sich die klimatischen Auswirkungen<br />

in Grenzen halten.<br />

Da betroffene Grünlandflächen wieder hergestellt werden, wird auch deren Funktion als<br />

Kaltluftentstehungsgebiet nicht nachhaltig beeinträchtigt.<br />

Lücken in Hecken oder Gehölzstreifen, die durch die Leitungstrasse entstehen, können<br />

im Einzelfall Auswirkungen auf das Mikroklima haben. Durch Pflanzmaßnahmen im<br />

Rahmen der Wiederherstellung können diese Beeinträchtigungen mittelfristig behoben<br />

werden. Während der Bauphase kommt es zu Belastungen der Luft durch Emissionen<br />

der Baustellenfahrzeuge und Geräte. Während der Betriebsphase treten durch das<br />

geschlossene Leitungssystem keine Emissionen auf. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung<br />

der Emissionen sind die auftretenden Konflikte gering.<br />

3.3.6 Landschaft<br />

Beeinträchtigungen der Landschaft treten während der Bauphase durch Geräte,<br />

Maschinen, Erdlager u. ä. im Nahbereich der Baustelle auf. Während der Betriebsphase<br />

wird das Landschaftsbild durch das Aufstellen von gelben Schilderpfählen, z. T. mit<br />

roten Markierungstafeln, zur Kennzeichnung der Leitung geringfügig beeinträchtigt.<br />

Gewisse Auswirkungen auf das Landschaftsbild entstehen durch die Gehölzrodungen<br />

im Wald sowie bei Hecken und Baumreihen. Hier kommt es örtlich zur Unterbrechung<br />

von ästhetisch wirksamen Leitlinien in der Landschaft. Auch hier können entstandene<br />

Beeinträchtigungen durch Wiederaufforstungsmaßnahmen in der Regel abgemildert<br />

werden.<br />

ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR 2013-03-20 / Rev. 0<br />

Unterlage_11_LBP.docx 10/174

24 / 48 Nordschwarzwaldleitung<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

Die Gasdruck- Regel- und Messanlagen in Ettlingen und Leonberg stellen einen<br />

bleibenden Eingriff in das Landschaftsbild dar. Die Gebäude und die oberirdischen<br />

Armaturen stellen einen Fremdkörper in der Landschaft dar. Allerdings liegt bei beiden<br />

Standorten eine erhebliche Vorbelastung durch vorhandene Verkehrswege vor.<br />

Bei den Armaturengruppen ist die Beeinträchtigung des Landschaftsbilds zu vernachlässigen.<br />

Im Fall der Stationen Eutingen, Mönsheim und Leonberg wurden Standorte<br />

mit Vorbelastungen durch bereits vorhandene Stationen ausgewählt. Lediglich bei der<br />

Station Nöttingen war dies nicht möglich. Die Station wird mit einer Hecke eingegrünt.<br />

3.3.7 Kultur- und sonstige Sachgüter<br />

Baudenkmäler sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Bodendenkmäler im Bereich des<br />

Vorhabens werden in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung dargestellt.<br />

Mit dem Landesamt für Denkmalpflege wurden Vorab-Untersuchungen bei den folgenden<br />

sog. archäologischen Tabuflächen vereinbart:<br />

Tab. 5:<br />

Tabuflächen der archäologischen Bodendenkmalpflege<br />

Km Benennung Anmerkung<br />

16,0 Ettl. 043, Villa Rustica<br />

Für diese Fläche ist im Rahmen der Planungen eine geoelektrische<br />

Untersuchung durchgeführt worden. Mögliche Konflikte mit<br />

dem geplanten Leitungsbau sind nicht zu erwarten.<br />

Die Fläche wird randlich tangiert<br />

26,0 Auer 003, Mauerreste Die Fläche wird randlich tangiert<br />

31,2<br />

Mittelalterliche Wüstung<br />

„Im Kloster“<br />

Die Fläche wird randlich tangiert<br />

Art und Umfang der archäologischen Begleitung des Projektes wird zwischen dem<br />

Landesamt für Denkmalpflege und der Vorhabensträgerin vertraglich geregelt.<br />

4 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von<br />

Eingriffsfolgen<br />

Im vorliegenden Landschaftspflegerischen <strong>Begleitplan</strong> werden die in der UVU in Kapitel<br />

3 allgemein dargestellten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen lokal und auf<br />

den einzelnen Eingriffstatbestand bezogen präzisiert.<br />

• Die nachfolgend entworfenen Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes<br />

folgen dem naturschutzrechtlichen Gebot, bei Eingriffen in Natur und Landschaft<br />

• vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen (Vermeidungsgebot),<br />

2013-03-20 / Rev. 0 ARGE IBNi Ingenieurbüro Nickel GmbH / Ing.-und Planungsbüro Lange GbR<br />

10/174

Nordschwarzwaldleitung 25 / 48<br />

Unterlage 11: <strong>Landschaftspflegerischer</strong> <strong>Begleitplan</strong><br />

• unvermeidbare Beeinträchtigungen zu minimieren (Minimierungsgebot) und<br />

• in ihren Wirkungen zu kompensieren (Ausgleichs- und Ersatzpflicht).<br />

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und zur Reduktion der<br />

Folgen des Eingriffs wurden in Zusammenarbeit und in Absprache mit dem Träger des<br />

Vorhabens erstellt. Sie sind für die ausführenden Baufirmen nicht fakultativ, sondern<br />

verbindlich.<br />

Eine Spezifizierung der im Einzelnen durchzuführenden Maßnahmen ist für den<br />

gesamten Leitungsverlauf auf der Bestands- und Maßnahmenkarte im Anhang dargestellt.<br />

Um die Umsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten, müssen diese Vorgaben<br />

Bestandteil der Verträge mit den Baufirmen werden. Sie werden darüber hinaus durch<br />

eine ökologische Baubegleitung während der Baudurchführung gewährleistet.<br />

4.1 Vermeidungsmaßnahmen<br />

Vermeidungsmaßnahmen umfassen sämtliche Maßnahmen, die geeignet sind, um<br />

vermeidbare Auswirkungen auf die Umwelt abzuwenden. Teilweise werden in den<br />

Textfeldern zu den Konfliktstrecken in der Bestands- und Maßnahmenkarte keine<br />

Vermeidungsmaßnahmen vorgeschlagen. In diesen Fällen ist eine Vermeidung entweder<br />

nicht möglich oder sie wäre angesichts der schnellen Wiederherstellbarkeit oder der<br />

nur geringen Bedeutung des betroffenen Biotops (z. B. einzelner Strauch im Arbeitsstreifen)<br />

nicht angemessen.<br />

4.1.1 Schutzgut Mensch<br />

Bei der Trassenführung der Erdgasleitung wurde auf einen möglichst großen Abstand<br />

zu vorhandenen oder geplanten Wohn- und Gewerbegebieten sowie Einzelhäusern und<br />

-höfen Wert gelegt. Beispiele sind die nördlichen Ortsränder von Langensteinbach und<br />

Auerbach, der Hörnleweg in Pforzheim-Eutingen sowie die östliche Umfahrung von<br />

Wiernsheim.<br />

Östlich von Mönsheim quert die Trasse ein Gartenhausgebiet. Hier wurde der Arbeitsstreifen<br />

so geplant, dass möglichst geringe Beeinträchtigungen entstehen.<br />

4.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />