Merkblatt Individuelle Lernvereinbarung

Merkblatt Individuelle Lernvereinbarung

Merkblatt Individuelle Lernvereinbarung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

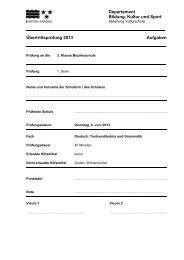

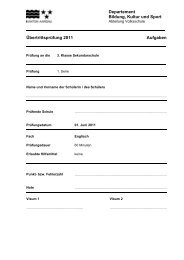

Departement<br />

Bildung, Kultur und Sport<br />

Abteilung Volksschule<br />

<strong>Merkblatt</strong> <strong>Individuelle</strong> <strong>Lernvereinbarung</strong> (ILV)<br />

<strong>Individuelle</strong> <strong>Lernvereinbarung</strong>en sind erforderlich, wenn zusätzliche individuelle Ressourcen<br />

(Förderlektionen) beansprucht werden oder wenn Dispensationen von Pflicht- oder Wahlpflichtfächern<br />

verfügt werden, insbesondere bei Lernbehinderungen (Verstärkte Massnahmen<br />

für Behinderte) und befristetem Schulausschluss, aber auch im Bereich der Begabungsförderung<br />

und bei Verlängerungen von DaZ-Unterricht. Mit der <strong>Individuelle</strong>n <strong>Lernvereinbarung</strong> werden<br />

die Rahmenbedingungen der individuellen Förderung festgelegt, d.h:<br />

- wie die zusätzlichen Mittel zweckgebunden und zielgerichtet eingesetzt werden<br />

- welche Verbindlichkeiten zwischen den Beteiligten, insbesondere Eltern, Kind und<br />

Schule bestehen<br />

- wie die Kommunikation zwischen den Beteiligten erfolgt<br />

- wie bei Schulausschluss der Anschluss an die Stammklasse gewährleistet wird.<br />

Im Folgenden wird das Vorgehen bei Verstärkten Massnahmen für Behinderte erläutert, wobei<br />

die Hinweise nicht generalisiert werden können. Je nach Behinderung bzw. Beeinträchtigung<br />

sind unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Wir verweisen auf die entsprechenden<br />

Merkblätter, insbesondere auf das <strong>Merkblatt</strong> soziale Beeinträchtigung, zu finden unter<br />

www.ag.ch/ume .<br />

Das Vorgehen lässt sich sinngemäss auch im Bereich der Begabungsförderung und bei Verlängerung<br />

von DaZ-Unterricht anwenden.<br />

Ablauf<br />

Schritte Beteiligte Vorgehen, Hilfsmittel Zeitpunkt<br />

1. Grundlagen<br />

beschaffen<br />

Lernbehinderungen<br />

- LP / SHP<br />

- SPD<br />

i.d.R. im 3. Quartal<br />

befristeter Schulausschluss<br />

- SL, SPF<br />

<strong>Merkblatt</strong> Schulausschluss<br />

sofort bei Bedarf<br />

2. Lernziele bzw.<br />

<strong>Lernvereinbarung</strong>en<br />

formulieren<br />

3. Stellungnahme<br />

Inspektorat<br />

- Beteiligte LP bzw SHP<br />

- Einbezug der Eltern<br />

- SPD<br />

- Inspektorat<br />

- Formular ILV<br />

- Runder Tisch<br />

4. Antrag stellen - SL Anfang Juni bei Anträgen<br />

für das neue<br />

schuljahr<br />

Hinweise zum Formular <strong>Individuelle</strong> <strong>Lernvereinbarung</strong> (ILV)<br />

Das Formular wird am besten digital benutzt. Es steht auf der Website www.ag.ch/ume als<br />

Download bereit.<br />

August 2011 1/3

Ausgangslage<br />

Verstärke Massnahmen für Behinderte werden bewilligt, wenn sie den gesetzlichen Bestimmungen<br />

der Verordnung Sonderschulung (SAR 421.213), bzw. der Verordnung über die Förderung<br />

von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen (SAR<br />

421.331) entsprechen. Die im Formular aufgeführten Gründe sind deshalb abschliessend. Die<br />

Ausgangslage - der Ist-Zustand - ist oftmals bereits im Fachbericht des abklärenden kantonalen<br />

Dienstes festgelegt. Auf diesen kann verwiesen werden, allenfalls sind Ergänzungen aus<br />

dem Schulalltag anzuführen.<br />

Lern- und Entwicklungsziele<br />

Die individuelle Förderung erfolgt zielgerichtet. Das setzt eine Diagnose voraus, die Auskunft<br />

gibt über die Bereiche der Förderung, welche für die günstige Entwicklung des Kindes oder<br />

Jugendlichen notwendig sind. In der Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen<br />

und Schulpsychologischem Dienst können die nächsten Entwicklungsschritte<br />

bestimmt und die entsprechenden konkreten Lernziele formuliert werden.<br />

Beispiele:<br />

- Kennt seine Rolle innerhalb der Klasse, akzeptiert sie und kann erste kleine Veränderungen vornehmen.<br />

- Kennt neue Arbeitsstrategien, Abläufe und Regeln und kann sie anwenden.<br />

- Kann mit Sinneswahrnehmungen adäquat umgehen und sie verknüpfen.<br />

Wenn die Förderziele bestimmt sind, stellt sich die Frage nach der Umsetzbarkeit. In der<br />

<strong>Individuelle</strong>n <strong>Lernvereinbarung</strong> werden die Fragen "wer macht was, wann, wie, mit wem?"<br />

beantwortet. Die ganzheitliche Förderung berücksichtigt neben schulischen Massnahmen<br />

auch die Fördermöglichkeiten des Umfeldes und die Eigenverantwortung.<br />

Schulische Massnahmen (LP, SHP)<br />

Hier werden die Methoden und Inhalte aufgeführt, die zur Zielerreichung vorgesehen sind. Es<br />

wird vereinbart, wer dafür mit welchem zeitlichen Aufwand verantwortlich ist. Involviert sind die<br />

Lehrpersonen (allenfalls Fach-LP, Daz-LP), Schulische Heilpädagogik, Lega oder Logo.<br />

Beispiele (abgestimmt auf obige Lernziele):<br />

Mit welchen Massnahmen sollen die Ziele erreicht werden? Wer ist verantwortlich dafür?<br />

- Gemeinsame Arbeit mit der ganzen Klasse im Bereich Andersartigkeit,<br />

Toleranz, Klassengemeinschaft.<br />

LP: wöchentlich im Klassenrat und<br />

im Fachbereich "Mensch und Mitmensch"<br />

- Erprobt neue Arbeitsabläufe, überprüft sie und übt sie ein. SHP: Einführung integrativ im Unterricht,<br />

Erprobung und Überprüfung<br />

auf Eignung<br />

LP: Einübung wenn geeignet<br />

- Wahrnehmungsübungen<br />

- Selbstbeobachtung im Umgang mit anderen, Beobachtungsaufträge<br />

im voraus gemeinsam vereinbaren und im<br />

Nachhinein auswerten.<br />

SHP: Einzelförderung<br />

SHP: wöchentlich kurze Feedbackgespräche<br />

August 2011 3/3

Vereinbarungen mit dem Kind bzw. Jugendlichen und den Eltern<br />

Förderung darf nicht als blosse "Hege und Pflege" verstanden werden. Die eigene aktive Mitarbeit<br />

des Kindes bzw. Jugendlichen ist ein entscheidender Bestandteil der Förderung, ebenso<br />

die Mitwirkung der Eltern. Verbindliche Vereinbarungen sind besonders im Bereich der<br />

erheblichen sozialen Beeinträchtigungen unerlässlich.<br />

Flankierende Massnahmen<br />

Je nach Förderung können zusätzliche Vereinbarungen nötig sein. Beispielsweise kann die<br />

Förderung von der gesundheitlichen Belastbarkeit abhängen oder es müssen nach einem<br />

befristeten Schulausschluss Massnahmen zur Reintegration in die Klasse getroffen werden.<br />

Allenfalls übersteigt der Förderbedarf die Möglichkeiten der Schule und des Elternhauses,<br />

sodass Therapien (Ergotherapie, Psychotherapie usw.) nötig werden. Die flankierenden<br />

Massnahmen ergänzen die schulische Förderung und sollen auf sie abgestimmt sein. Besondere<br />

Beachtung soll die Gesamtbelastung des Kindes bzw. Jugendlichen finden. Unter Umständen<br />

müssen an sich notwendige Lern- und Entwicklungsschritte zu Gunsten dringlicher<br />

Bedürfnisse zurückgestellt werden.<br />

Kommunikationswege<br />

Je mehr Parteien an der Förderung beteiligt sind, desto höher sind die Ansprüche an die<br />

Kommunikation. Informationswege werden deshalb im Voraus vereinbart, wobei die Mittel vom<br />

Kontaktheft bis hin zum Runden Tisch reichen können. Verbindlich ist die Terminierung der<br />

nächsten Standortbestimmung. Sie soll zeitlich so angesetzt werden, dass die Ergebnisse für<br />

ein allfälliges Verlängerungsgesuch zur Verfügung stehen.<br />

Unterschriften<br />

Die Vereinbarung soll Transparenz schaffen und verbindlich sein. Die Parteien können sich<br />

bei Unstimmigkeiten auf sie berufen. Für die Schule dient sie als Sicherheit, wenn Eltern ihre<br />

Haltung ändern oder ihre Verantwortung unzureichend wahrnehmen.<br />

August 2011 3/3