Lebenslagen â soziale Milieus - ETH Zürich

Lebenslagen â soziale Milieus - ETH Zürich

Lebenslagen â soziale Milieus - ETH Zürich

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Vorlesung 5:<br />

Neuere Erklärungskonzepte <strong>soziale</strong>r Ungleichheit:<br />

<strong>Lebenslagen</strong> – <strong>soziale</strong> <strong>Milieus</strong> - Lebensstile<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

1

Kritik an Klassen- und Schichtkonzepten<br />

1) zu starke ökonomische Ausrichtung<br />

2) subjektive Einschätzung der Individuen hat kaum eine Bedeutung<br />

3) können ihren umfassenden Anspruch – alle Gesellschaftsmitglieder & alle<br />

Lebensbedingungen – nicht einlösen<br />

4) zu statisch (starke Reproduktion): sie sehen keine Veränderung in der<br />

Ungleichheitsstruktur vor<br />

5) nur vertikale Definition von Ungleichheit<br />

6) zu einseitige Kausalität: äußeren Lebensbedingungen (z.B.<br />

Klassenposition) = Ursache für Handeln<br />

Klassen/Schichten seien heute keine erfahrbaren Einheiten mehr<br />

drei neue Konzepte seit den 1980er Jahren: Soziallagen, Lebensstile und <strong>Milieus</strong><br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

2

Soziallagen – <strong>Lebenslagen</strong><br />

(Stefan Hradil, 1983, sowie Wolfgang Zapf, 1989)<br />

= Konzepte, die „ganzheitliche“ Lebensbedingungen und –formen beschreiben<br />

bieten Möglichkeit der Verortung aller Gesellschaftsmitglieder (s. Einwand 3)<br />

= typische Konstellationen von Handlungsbedingungen (beinhalten materielle<br />

Ressourcen als Indikatoren der ‚objektiven Wohlfahrt’)<br />

Ziel: Verbindung von vertikalen und ‚horizontalen’ Ungleichheiten um<br />

Mehrdimensionalität moderner Ungleichheitsstrukturen erfassen zu können<br />

Zusammenwirken verschiedener Merkmale bei der „Zuweisung“ von<br />

Privilegien und Nachteilen (Berufspositionen, Alter, Geschlecht, Region)<br />

Merkmalskonstellationen definieren Handlungsbedingungen in diesen<br />

Zuweisungsprozessen<br />

werden dann kontrastiert mit: subjektiven Befindlichkeiten/Lebenszufriedenheit<br />

als Indikator der ‚subjektiven Wohlfahrt’<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

3

Soziale Lagen nach Zapf (1989):<br />

= Kombination des vertikalen Schichtkriteriums der beruflichen Position und<br />

der ‚horizontalen’ (quer dazu liegenden) Kriterien: Geschlecht, Alter & Region<br />

Quelle: Datenreport<br />

2000, S. 571<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

4

Probleme & Vorteile von Lagenkonzepten<br />

Probleme:<br />

wenn weitere Ungleichheitsdimensionen: Stadt/Land, Nationalität, Familienstand,<br />

dann noch mehr Soziallagen<br />

oft werden Cluster (Ähnlichkeitsmessungen) gebildet: um ca. 10 aggregierte <strong>soziale</strong><br />

Lagen zu erhalten dann aber Schwierigkeiten bei der Bezeichnung<br />

Definition der einzubeziehenden Kriterien = beliebig, keine Erklärung von Ursachen<br />

Was ist mit Statusinkonsistenzen?<br />

Lebenszyklus unberücksichtigt (Alter)<br />

Worauf bezieht sich die Lagenzuordnung: Haushalt oder Individuum<br />

Gleichfalls relativ statisch (Widerspruch zu Einwand 4 gegen Klassen/Schichten)<br />

Vorteile:<br />

Mehrdimensionalität<br />

Gute Deskriptionsmöglichkeiten: Lagentypologien = deskriptive Ordnungskonzepte:<br />

Definition gleicher – ungleicher <strong>Lebenslagen</strong><br />

Flexible: für verschiedene Problemstellungen anwendbar<br />

ermöglichen Untersuchung des Zusammenhangs von objektiver und subjektiver<br />

Wohlfahrt<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

5

Lebensstile<br />

nicht ‚objektive“ Lebensbedingungen sondern Typologien kultureller Vielfalt<br />

(Wertorientierungen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Interaktionen etc.)<br />

verschiedene Varianten, da keine eindeutiges Definitionskriterium<br />

Lebensstile<br />

= personen- und gruppenspezifisch verwendete Handlungsmuster zur Erreichung<br />

von Lebenszielen<br />

= ein relativ stabiles, regelmäßig wiederkehrendes Muster der alltäglichen<br />

Lebensführung<br />

= Ensemble von Wertorientierungen, Einstellungen, Deutungen,<br />

Geschmacksdifferenzen, Handlungen und Interaktionen<br />

= Mittel der (sub-)kulturellen Einbindung und eine Form der Selbstpräsentation<br />

des Individuums, die Zugehörigkeit zu einen bestimmten <strong>soziale</strong>n Milieu zu<br />

gehören<br />

Lebensstile sind damit identitätsstiftend und distinktiv (abgrenzend,<br />

ausgrenzend). Sie schaffen individuelle oder auch kollektive Identitäten, weil sich<br />

Menschen oder Gruppen mit einem bestimmten Muster der Lebensführung<br />

identifizieren<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

6

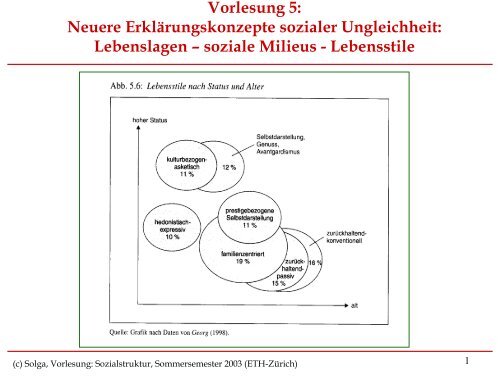

Lebensstile nach Werner Georg (1998)<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

7

Lebensstile nach Werner Georg (1998)<br />

Einbezogene Lebensbereiche: Freizeit, Musik- und Leseinteressen, Wohnstil, Kleidungsstil,<br />

Körperinszenierung (Selbstdarstellung, Schlankheit, Körperpflege), Vorlieben für Essen und<br />

trinken und Konsumgewohnheiten<br />

befragt: ca. 2000 Westdeutsche (ab 14 Jahre)<br />

Clusteranalyse gemacht Ergebnis: 7 Lebensstiltypen, die eine hohe Korrelation<br />

(Zusammenhang) mit Alter und <strong>soziale</strong>m Status (Schicht) aufweisen<br />

Lebensstiltypen:<br />

Typ 1: kulturbezogen-asketischer Lebensstil (11 % seiner Befragten)<br />

Interesse an gehobener Kultur, an Wissenschaft und Politik, Vorliebe für Aktivurlaub &<br />

bewegungsbezogenen Sport, starke Arbeitsorientierung mit Verzicht auf „Überflüssiges“<br />

(geringe Bedeutung für Kleidung), dezente Körperinszenierung<br />

relative jung (Durchschnitt 34 Jahre), gut qualifizierte Männer und Frauen<br />

Typ 2: Lebensstil „Selbstdarstellung, Genuß und Avantgardismus“ (12 % seiner Befragten)<br />

Hang zum Genuss, eine auf Vergnügen und Sozialkontakte bezogene Freizeitgestaltung,<br />

ausgeprägtes prestigeträchtiges Repräsentationsbedürfnis, Hang zur Selbstinszenierung und<br />

Selbstdarstellung (avantgardistischer Wohnstil und extravagante Freizeitkleidung)<br />

vorwiegend Frauen (75 %) mit gutem Einkommen und überdurchschnittlicher Bildung<br />

Typ 3: prestigebezogene Selbstdarstellung (11 % seiner Befragten)<br />

Prestigebezogene Außenwirkung (antikonventioneller Wohnstil und Outfit nach neuestem Trend),<br />

Stilunsicherheiten<br />

nur durchschnittliches Einkommen und Qualifikation, häufig beengtes wohnen<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

8

Lebensstile nach Werner Georg (1998)<br />

Typ 4: hedonistisch-expressiver Lebensstil (10 % seiner Befragten)<br />

In der Freizeit dominieren expressive, auf Selbstdarstellung und Geselligkeit abzielende Aktivitäten,<br />

Vorliebe für Rock- und Popmusik, modern Jazz, Kino und Computer, Geld gilt als Voraussetzung<br />

für Lebensqualität, man trägt auffällige oder sportlich-legere Kleidung<br />

insbesondere junge Personen (Durchschnittsalter: 25), mittlere Bildung, häufig Ledige & Singles<br />

Typ 5: familienzentrierter Lebensstil (19 % seiner Befragten)<br />

Zurückhaltung bei Selbstdarstellung, Freizeitinteressen sind auf praktische und nützliche<br />

Tätigkeiten und kleinen Vergnügen in und mit Familie hin ausgerichtet, triviale Unterhaltung<br />

(Volksmusik, Schlager, Operette)<br />

v.a. Frauen (73 %), mittleren Alters und einfacher Bildung, meist verheiratet und Mütter<br />

Typ 6: zurückhaltend-passiver Lebensstil (15 % seiner Befragten)<br />

Zurückhaltung im zwischenmenschlichen Umgang, unauffällige Kleidung, traditionelles Essen,<br />

konventionelle Gemütlichkeit (plüschige Sitzgarnitur, Schrankwand etc.), Freizeitinteressen v.a.<br />

Autos, Sport, Basteln<br />

v.a. Männer (69 %) fortgeschrittenen Alters, verheiratet, manuelle Berufe &<br />

unterdurchschnittliches Einkommen<br />

Typ 7: zurückhaltend-konventioneller Lebensstil (16 % seiner Befragten)<br />

Zurückhaltung und Distanz, sparsamer Konsumstil, klassisch-konservative Kleidung, einfaches<br />

Essen, Freizeit mit häuslichen Tätigkeiten und außerhäuslicher Entspannung (Einkaufbummel,<br />

Spazieren u.ä.), häufiger Kirchenbesuch, Mitgliedschaften in Vereinen<br />

Weibliches Pendant zur Typ 6 und unter Älteren (durchschnittlich über 60), einfache Bildung<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

9

Soziale <strong>Milieus</strong><br />

Milieu = Mitte, Umgebung (franz.)<br />

Auguste Comte (1798 – 1857):<br />

Milieu = Umwelt bzw. Lebensverhältnisse von Personen, Gruppen und<br />

Bevölkerungsteilen<br />

Soziale <strong>Milieus</strong><br />

= Gruppen gleichgesinnter PERSONEN, die ähnliche Lebensziele und ähnliche<br />

Lebensstile aufweisen sowie sich durch gruppenspezifische Existenzformen und<br />

erhöhte Binnenkommunikation voneinander abheben<br />

= Gruppen von Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise (=<br />

Lebensstil) ähneln und damit subkulturelle Einheiten innerhalb der Gesellschaft<br />

bilden<br />

nicht mehr POSITIONEN<br />

in den 1980er Jahren erneut bekannt geworden: u.a. mit den Sinus-<strong>Milieus</strong><br />

(SINUS-Institut = Marktforschungsunternehmen) Einzelheiten der Messung<br />

werden aus kommerziellen Gründen geheimgehalten<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

10

Soziale <strong>Milieus</strong>:<br />

„Sinus-<strong>Milieus</strong>“<br />

Westdeutschland 2000<br />

= 10 Milieutypen für Westdeutschland<br />

waagerechte Achse = Grundorientierungen<br />

(Werteforschung)<br />

senkrechte Achse = Schichtstruktur (<strong>soziale</strong><br />

Lagen)<br />

Zwei „Auffälligkeiten“<br />

(1) im oberen Bereich gibt es andere<br />

<strong>Milieus</strong> als im unteren Bereich<br />

(2) auf den gleichen Ebenen des<br />

Schichtgefüges (horizontal) z.T.<br />

unterschiedliche <strong>Milieus</strong> aber:<br />

Pluralisierung in der Mitte deutlich<br />

stärker als oben und unten<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

11

Soziale <strong>Milieus</strong><br />

Probleme<br />

es bleibt offen: Wie kommt es zu den feststellbaren Ähnlichkeiten und<br />

Gemeinsamkeiten bzw. zu den entsprechenden Differenzierungen in den<br />

kennzeichnenden Lebenszielen und –stilen?<br />

unklar ist: Sind <strong>Lebenslagen</strong>/Lebensstile/<strong>Milieus</strong> Ursache <strong>soziale</strong>r<br />

Ungleichheit oder Dimension/Auswirkung <strong>soziale</strong>r Ungleichheit?<br />

Messung meist beim „Individuum“ – man achtet nicht auf „Konsistenz“ in der<br />

Familie oder Umgebung (obgleich dies wesentliches Definitionsmerkmal ist)<br />

Messung beim Individuum unabhängig vom „regionalen Kontext“ – obgleich<br />

„Umwelt“ ein zentraler Bestandteil der Begriffsbestimmung<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

12

Ende der Klassen & Schichten – Leben in der pluralisierten<br />

Wohlstandsgesellschaft?<br />

Differenzierung, Pluralisierung und Individualisierung der Soziallagen, Lebensstile und<br />

<strong>Milieus</strong> werden als Symptome der Entstrukturierung entlang von Klasse und Schicht gewertet<br />

Argumente die dafür gemacht werden:<br />

o Vereinheitlichung der Lebensbedingungen (steigender Wohlstand und Massenkonsum,<br />

Arbeitslosigkeit kennt keine Klassengrenzen)<br />

o Differenzierung der Soziallagen durch horizontale (quer zu traditionellen Dimensionen)<br />

liegenden Ungleichheiten (Region, Geschlecht) sind das jedoch „neue“ Erscheinungen der<br />

Sozialstruktur oder nur neuerdings durch Wissenschaft beobachtet? (Vorkommen oder Aufmerksamkeit?)<br />

o Auflösung schichttypischer Subkulturen: steigender Wohlstand lockert die materiellen<br />

Bedingungen, der moderne Sozialstaat lockert traditionelle Solidaritäten, allgemein höheres<br />

Bildungsniveau – Zunahme <strong>soziale</strong>r Mobilität (ist das wirklich die Realität?)<br />

o Pluralisierung und Individualisierung von <strong>Milieus</strong> und Lebensstilen (verbunden mit<br />

Entkopplung von objektiven Lebensbedingungen) hiergegen widersprechen die eigenen Befunde<br />

der Lebensstil- und Milieuforschung (siehe Georg)<br />

o Entschichtung der Lebenswelt: Klassen und Schichten verschwinden aus der Lebenswelt der<br />

Menschen, werden immer weniger wahrgenommen widerspricht den Befunden der subjektiven<br />

Schichteinstufung<br />

o Pluralisierung von Konfliktlinien: <strong>soziale</strong> Konflikte sind immer weniger Klassen- und<br />

Schichtkonflikte, sondern themen- und situationsspezifische Interessenkoalitionen (z.B. neue<br />

<strong>soziale</strong> Bewegungen)<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

13

Ausblick<br />

Meine Antwort zur „Debatte“:<br />

Berechtigte Punkte: zunehmende Differenzierung durch Zunahme an Wohlstand,<br />

Bildung und Freizeit<br />

Empirisches Argument:<br />

Aber auch in unserer differenzierter gewordenen Welt hängen wichtige<br />

Lebenschancen und Risiken in erheblichem Maße mit traditionellen vertikalen<br />

Ungleichheitskriterien zusammen zudem sind diese vertikalen<br />

Ungleichheitsstrukturen im Bewusstsein der Bevölkerung präsent<br />

Theoretisches Argument:<br />

<br />

<br />

Debatte im deutschsprachigen Raum: Klasse und Schicht sind anderswo<br />

selbstverständliche analytische Konzepte der Sozialstrukturanalyse<br />

sie stellen „objektive Positionen“ in der Sozialstruktur dar, die man definieren<br />

kann – und die es unabhängig vom Bewusstsein der Individuen gibt<br />

Die Frage ist: wie bestimmen Klassen-/Schichtzugehörigkeit unser heutiges Leben<br />

= empirisch zu beantwortende Frage und nicht argumentativ!!!<br />

Damit fangen wir nächste Woche an: Bildungs- und Ausbildungsungleichheiten<br />

(c) Solga, Vorlesung: Sozialstruktur, Sommersemester 2003 (<strong>ETH</strong>-Zürich)<br />

14