Thomas Hecker, Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge

Thomas Hecker, Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge

Thomas Hecker, Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Thomas</strong> <strong>Hecker</strong>, <strong>Regionaler</strong> <strong>Planungsverband</strong> <strong>Chemnitz</strong>-<strong>Erzgebirge</strong><br />

Herausforderungen des demographischen Wandels unter Berücksichtigung der<br />

Besonderheiten der Waldhufenstruktur in der Region <strong>Chemnitz</strong>-<strong>Erzgebirge</strong><br />

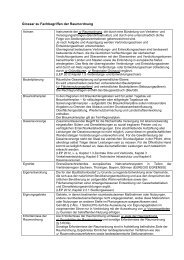

Das Siedlungsnetz der Planungsregion C-E wird geprägt durch linear dominierte<br />

Strukturen der Besiedlung, die sich – ohne Seitenäste - in der Siedlungshauptachse auf rd.<br />

1100 km Länge addieren.<br />

Mehr als 50 städtische Siedlungskerne bilden ein dichtes Netz funktionaler<br />

Konzentrationspunkte, die – bei Gleichverteilung – durchschnittlich nur 8 km auseinander<br />

liegen. Weitere 30 randstädtische, regional bedeutsame großflächige Einzelhandelsstandorte<br />

und zusätzlich 16 nennenswerte Siedlungs- und Versorgungskerne in Waldhufendörfern<br />

erweitern die Zugangsmöglichkeiten und die Wahlfreiheit bei der Nutzung überörtlicher<br />

Leistungen. Wir nennen das kurz „Polyzentralität“.<br />

Das Phänomen des Bevölkerungsrückgangs kennen wir seit fast 60 Jahren. Die<br />

Einwohnerzahl der Planungsregion hat sich seit 1950 um 400 TEW oder mehr als 30%<br />

verringert. Da spielt der Verlust der letzten 50 TEW, seit man vom „demographischen<br />

Wandel“ redet und diese Tendenzen hörbar zur Kenntnis nimmt, eher keine besondere Rolle.<br />

Und – kurioserweise -, wenn Sie 100 TEW Bevölkerungsrückgang auf 1100 km Besiedlung<br />

gleichverteilen, sind das nur jeweils 45 Personen, die auf 1 km Besiedlung jeweils rechts bzw<br />

links der Dorfstraße fehlen, also alle 22 Meter eine. Das fällt nicht sonderlich auf.<br />

Nun hat sich aber der Bevölkerungsrückgang bei uns verstärkt in den 50 städtischen<br />

Siedlungskernen und in den Blöcken und Plattenbauten vollzogen, die im Rahmen des<br />

Wohnungsbauprogramms der DDR zur Lösung der Wohnungsfrage seit 1973 errichtet<br />

wurden.<br />

Diese Lösung der Wohnungsfrage („Jedem Haushalt eine – man kann heute sagen – seine<br />

Wohnung“) Anfang der 90er Jahre in der Planungsregion C-E ist der Ausgangspunkt des<br />

siedlungsstrukturellen Wandels, der sich in einer Entdichtung der Städte, also des EW-<br />

Rückganges pro ha bebauter Fläche und in einer punktuellen Verdichtung der<br />

Waldhufenstruktur – sowohl im Innenbereich als auch rechtwinklig zur Siedlungsachse im<br />

Außenbereich – und am Rand der Städte nachvollziehen lässt. Hierbei handelt es sich<br />

eindeutig um ein Schwellenproblem.<br />

Nicht primär der Bevölkerungsrückgang, der lange Zeit durch die Verkleinerung der<br />

Haushalte und einen absoluten Anstieg der Haushaltzahl kompensiert werden konnte, ist die<br />

Ursache des Wohnungsleerstandes, sondern zunächst der Bau Tausender neuer<br />

Wohnungen, der in nahezu der gleichen Größenordnung und zwar seit Anfang der 90er<br />

Jahre leer stehende Wohnungen zur Folge hatte. Dieser Prozess verstärkt sich und wird mit<br />

dem zu erwartenden absoluten Rückgang der Haushaltzahlen in unserer Region auch die<br />

Waldhufendörfer erreichen.<br />

Die regionalplanerische Einflussnahme auf diese Entwicklungen ist begrenzt und kann<br />

überwiegend nur mit Grundsatzqualität formuliert werden. Dazu sind in unserem Planentwurf<br />

u.a. folgende Aussagen nachzulesen:

1. „Beim Rückbau von Gebäuden und Siedlungsflächen städtebaulich zusammenhängende<br />

Siedlungsgebiete erhalten.“ – natürlich mit der Konsequenz der Perforierung kompakter<br />

Stadtviertel.<br />

2. „Siedlungsrückbau bevorzugt in hochwassergefährdeten Gebieten prüfen.“ – soweit die<br />

vernünftige Theorie…<br />

3. „Aufgabe von Wohnstandorten mit starker Verkehrsbelastung, möglichst im Einvernehmen<br />

mit Hauseigentümern und Bewohnern sowie in städtebaulicher und denkmalpflegerischer<br />

Abstimmung.“ - Dieser Sachverhalt wird zunehmend auch die Waldhufendörfer mit ihren<br />

Ortsdurchfahrten beschäftigen.<br />

Weiter für Waldhufendörfer:<br />

4. „ Beim Umbau der Ortslagen ehemaliger Waldhufendörfer sollen Flächen mit<br />

Funktionskonzentration und historische Dorfkerne erhalten werden.“ – Dabei sind aber auch<br />

die neu entstandenen Wohngebiete und Infrastrukturen zu berücksichtigen.<br />

5. „Erhalt des Siedlungscharakters noch nicht verstädterter Abschnitte von<br />

Waldhufendörfern.“ – Das ist vor allem eine Frage der Lenkung des Baus von Einzelhäusern.<br />

Hier wird deutlich, dass ohne Problemverständnis im Rahmen der kommunalen<br />

Bauleitplanung die praktische Umsetzung an Grenzen gerät.<br />

Demographischer Wandel – über den wir hier sprechen – ist überwiegend und auch<br />

langfristig Ergebnis von Geburtenausfall, mindestens in der Größe der Differenz zur<br />

einfachen natürlichen Bevölkerungsreproduktion, und das weiterhin, Jahr für Jahr, mit all<br />

seinen Konsequenzen, z. B. für die Daseinsvorsorge. Hier wird das Unterschreiten von<br />

Schwellen, die wir durch Definition von Effektivitätskriterien auch selbst beeinflussen, am<br />

sichtbarsten.<br />

Obwohl die Städte den größten Anteil abgebauter Kapazitäten der Daseinsvorsorge<br />

abgefangen haben, ist die Zahl der Orte ohne Kindergarten, Schule, Grundversorgung,<br />

Sparkasse usw. deutlich gestiegen. Die langfristig weiter sinkenden Geborenenzahlen<br />

führen zu immer mehr wachsenden Einwohnergrößen für den effektiven Betrieb von<br />

Einrichtungen und den Erhalt Jahrzehnte lang gewohnter Siedlungsfunktionen. Das bedeutet<br />

für unsere Planungsregion, dass die Vorzüge der Polyzentralität auf längere Sicht in gewissem<br />

Umfang schwinden und eine Bedeutungszunahme der Ober- und Mittelzentren sowie<br />

größerer Grundzentren bzw. von Grundzentren mit größerem Einzugsbereich unübersehbar<br />

wird.<br />

Für die Bewertung der Folgen des demographischen Wandels aus siedlungsstruktureller<br />

Sicht ist die Erreichbarkeit des Oberzentrums in Verbindung mit den regionalen Achsen<br />

von den Mittelzentren und die Direktverbindungen von den größeren Grundzentren im 20 km-<br />

Umkreis von <strong>Chemnitz</strong> von Bedeutung. Die Endpunkte der Verkehrsverbindungen und<br />

deren Verkehrsaufkommen sind für den Betrieb entscheidend, die dazwischen liegenden<br />

Dörfer und deren Bevölkerungsentwicklung sind lediglich für die Auslastung von Interesse.<br />

Lineare Besiedlungsstrukturen im Achsenverlauf sind für polyzentrale<br />

Zugangsmöglichkeiten zu Leistungen und Versorgungskernen bevorteilt, quer liegende oder<br />

in Achsenzwischenräumen liegende Siedlungen sowie Dörfer in regionaler Randlage<br />

jenseits der o.g. Zentralorte haben zunächst entsprechende Entwicklungsnachteile, die sich<br />

durch demographische Folgen allenthalben verstärken können.

Zu Letzterem hat unser Regionalplan unter dem Kapitel „Räume mit besonderem<br />

regionalplanerischem Handlungsbedarf“ Gemeinden mit besonderen Belastungen zwar mit<br />

anderer Begründung ausgewiesen. Gleichwohl haben 17 von 24 grenznahen Städten und<br />

Gemeinden Bevölkerungsverluste seit 1990 von -10 bis -20%, in Oberwiesenthal von -40%.<br />

Hier dringen wir schon längere Zeit auch auf anhaltendes landesplanerisches Augenmerk,<br />

wobei nicht verkannt werden soll, dass ILE/LEADER- bzw. FR-Regio- und andere<br />

Fördermittel unterstützend in diesen Raum geflossen sind.<br />

Mit dem Erreichen der Berufstätigkeit für die Anfang der 90er Jahre geborenenen Jahrgänge<br />

beginnt ein dauerhaftes Tief an nachdrängenden Berufseinsteigern, das mit dem<br />

„Fachkräftemangel“ im erweiterten Sinne beschrieben wird. Für die Region C-E gehen wir<br />

davon aus, dass daraus Chancen für Ansiedlungen und Änderungen bisheriger<br />

Migrationstendenzen entstehen, wenn das Primat entsprechender wirtschaftlicher Impulse<br />

begleitend wirksam werden kann.<br />

Herausforderungen des demographischen Wandels stellen auch die Auswirkungen aus dem<br />

zunehmenden Durchschnittsalter der Bevölkerung in den Siedlungen, verbunden mit dem<br />

steigenden Anteil von Rentnern an der Gesamtbevölkerung dar. Inwieweit die bisher<br />

funktionierende Versorgung und Betreuung der Senioren im hohen Lebensalter, die<br />

unterstützend in der Dorfgemeinschaft oft auch über Familien- und Bekanntenkreis<br />

organisiert abläuft, in der Zukunft erhalten bleibt, ist auch für unsere Dörfer gegenwärtig<br />

schwer zu beantworten. Zweifellos hat die Abwanderung junger Menschen langfristig<br />

Veränderungen zur Folge, die erweiterte Aufgaben der Daseinsvorsorge, vielleicht auch mit<br />

Funktionskonzentration im Bereich der Betreuung und Pflege und Ausbau einer<br />

altengerechten Infrastruktur nach sich ziehen.<br />

Die Veränderungen der Handelslandschaft, insofern diese in einem schwer zu<br />

durchschauenden Geflecht von betrieblichen Erfordernissen, Konkurrenzdruck u.a. eben auch<br />

demographische Ursachen haben, stellen gleichfalls regionalplanerischen Handlungsbedarf<br />

dar. Ein aktuelles Beispiel der Schließung eines Plusmarktes in einer Kleinstadt an der<br />

böhmischen Grenze hat genau solche einschneidenden Wirkungen, wie der Verlust der<br />

Schule, des Kindergartens, der Post, der Sparkasse oder der Arztpraxis. Andererseits hat die<br />

Unterschreitung von Schwellen auch eine objektive Seite, die planerisch häufig nur im<br />

Nachlauf zur Kenntnis genommen werden kann und erst dann durch geeignete<br />

Einzelfallkonzepte unterstützt werden kann.<br />

Zusammenfassung:<br />

Der zu erwartende Bevölkerungsrückgang, insbesondere in seiner altersstrukturellen<br />

Differenzierung, wird in der Planungsregion C-E in verstärktem Maße Schwellen<br />

unterschreiten, die zum Verlust und zur Neuorganisation bestehender Siedlungsfunktionen<br />

führen. Die Definition dieser Schwellen und die Lösungsansätze für Folgewirkungen werden<br />

regional- sowie bevölkerungsstruktur- bzw. siedlungsstrukturabhängig unterschiedlich<br />

ausfallen. Sie können durch die Landesplanung nicht vorgegeben werden, ohne zu<br />

reglementieren. Im Gegenteil, hier eröffnet sich für die planerische Begleitung und<br />

Moderation in Teilräumen ein wichtiges Arbeitsfeld für die Regionalplanung, wenn ihr<br />

genügend Zeit für diese Arbeit gelassen wird, die ich als Umsetzung der Pläne unter<br />

konkreten Fragestellungen, wie den demographischen Wandel, verstehe. Das ist<br />

Überzeugungsarbeit in den Gemeindeparlamenten und Beratung der Kreistage im Rahmen<br />

ihrer Gestaltungsmöglichkeiten.

Es bleibt aber auch festzuhalten, dass – solange eine nennenswerte Differenz zur einfachen<br />

Bevölkerungsreproduktion auf Grund fehlenden Kinderwunsches besteht – keine einzige<br />

Problemlösung die Chance auf Dauerhaftigkeit bekommt.

![Projekt-Flyer (deutsch) [Download,*.pdf, 2,14 MB] - Landesentwicklung](https://img.yumpu.com/24779820/1/190x96/projekt-flyer-deutsch-downloadpdf-214-mb-landesentwicklung.jpg?quality=85)