Verkehrssicherheitsarbeit - Bernd Huppertz

Verkehrssicherheitsarbeit - Bernd Huppertz

Verkehrssicherheitsarbeit - Bernd Huppertz

- Keine Tags gefunden...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Verkehrssicherheitsarbeit</strong><br />

an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung<br />

NRW<br />

Fachbereich Polizeivollzugsdienst – Bachelor of Arts - Modul VS 3 –<br />

Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr - Skript 2<br />

Zulassungsrecht<br />

<strong>Huppertz</strong> / Laßlop<br />

01.03.2013

Vorwort<br />

Vorwort<br />

Die nachfolgenden Informationen sind eine Zusammenstellung der Lehrinhalte des<br />

Studienabschnitts VS 3 „Zulassung von Fahrzeugen“, die wir an Sie weitergeben. Sie<br />

ersetzen auf keinen Fall die Teilnahme an den Vorlesungen, sondern sind als zusätzliche<br />

Arbeitsgrundlage gedacht.<br />

Weiterführende Literatur können Sie dem Literaturverzeichnis entnehmen. Vielfach<br />

ist diese auch in der Bücherei unserer Fachhochschule präsent.<br />

Als Info-Quelle ist auch das Internet nicht zu vernachlässigen. Einige interessante<br />

Links finden Sie ebenfalls im Literaturverzeichnis.<br />

Die Autoren sind für Anregungen dankbar und über die Arbeitsplattform ILIAS sowie<br />

die nachfolgend genannten Adressen zu erreichen:<br />

udo.lasslop@fhoev.nrw.de<br />

bernd.huppertz@fhoev.nrw.de<br />

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes und erfolgreiches Studium und uns allen eine<br />

gute Zusammenarbeit.<br />

Udo Laßlop - <strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong><br />

- I -

Inhaltsverzeichnis<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Literaturverzeichnis<br />

III<br />

Zulassungspflichtige Kfz und Anhänger 1<br />

Zulassungsfreie Kfz und Anhänger 9<br />

Betriebserlaubnis für Fahrzeuge 21<br />

Erlöschen der Betriebserlaubnis 23<br />

Kennzeichen (allgemein) 39<br />

Zeitweilige Teilnahme am Straßenverkehr 45<br />

Saisonkennzeichen 53<br />

Oldtimer - Kennzeichen 54<br />

Ausfuhrkennzeichen 56<br />

Abschleppen<br />

Versicherungskennzeichen<br />

58<br />

64<br />

Versicherungspflicht 67<br />

Verschuldens- und Gefährdungshaftung 71<br />

Kraftfahrzeugsteuerpflicht 74<br />

Kennzeichenmissbrauch 77<br />

Teilnahme ausländischer Fahrzeuge am Straßenverkehr 80<br />

Prüfungsschema für zulassungsrechtliche Sachverhalte (allgemein) 83<br />

- Sachverhalt: Das nicht zugelassene Fahrzeug 92<br />

- Sachverhalt: Die Fahrt mit entstempelten Kennzeichen 96<br />

- Sachverhalt: Der Bagger 101<br />

- Sachverhalt: Der Pferdeanhänger 106<br />

Definitionen 111<br />

Modulbeschreibung 118<br />

-II -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

1 Zulassungspflichtige Kfz und Anhänger<br />

§ 1 StVG, § 1 und § 3 FZV<br />

1.1 Einführung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 1<br />

Gründe für die Einführung der FZV:<br />

Im Jahre 2007 wurde die StVZO 70 Jahre (!) alt. Allein das ist schon ein wichtiger<br />

Grund, da im Laufe der Jahre immer wieder neue Vorschriften in die StVZO aufgenommen<br />

wurden und die Verordnung immer unübersichtlicher wurde; bestes Beispiel<br />

sind die unübersichtlichen Regelungen des § 18 II StVZO-alt.<br />

Weitere Gründe:<br />

Durch die Zusammenfassung verschiedener Vorschriften in eine Verordnung<br />

wird das Zulassungsrecht übersichtlicher.<br />

Das Zulassungsverfahren wird vereinfacht, beschleunigt, kostengünstiger und<br />

entlastet die Zulassungsbehörden.<br />

Es wird die elektronische Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden<br />

und der Versicherer mit den Behörden ermöglicht.<br />

Gliederung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung<br />

1. Allgemeine Regelungen<br />

2. Zulassungsverfahren<br />

3. Zeitweilige Teilnahme am Straßenverkehr<br />

4. Teilnahme ausländischer Fahrzeuge am Straßenverkehr<br />

5. Überwachung des Versicherungsschutzes<br />

6. Fahrzeugregister<br />

7. Durchführungs- und Schlussvorschriften und 12 Anlagen<br />

1<br />

Vom 25.04.2006 (BGBl. I, 988). In Kraft getreten 01.03.2007. Neubekanntmachung vom 03.02.2011<br />

(BGBl. I S. 139).<br />

- 1 -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

Übersicht:<br />

Fahrerlaubnis-<br />

Verordnung (FeV)<br />

ab 01.01.1999<br />

StVZO<br />

Führerscheinrecht<br />

Zulassung von Fahrzeugen<br />

Betriebserlaubnis,<br />

Bau- und Betriebsvorschriften<br />

Bis Ende 1998 enthielt die StVZO unter anderem die Bereiche Zulassung von Personen,<br />

Zulassung von Fahrzeugen und Betriebserlaubnis/Bau- und Betriebsvorschriften.<br />

Hinzugefügt wurden im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Ausnahmeverordnungen.<br />

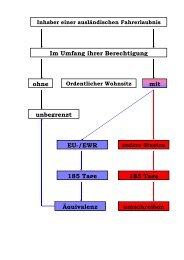

Seit dem 01.01.1999 wird die Zulassung von Personen in der Fahrerlaubnisverordnung<br />

(FeV) geregelt und die entsprechenden §§ 1 bis 15 StVZO traten außer Kraft.<br />

Später wurde der § 5 StVZO durch Verlautbarung des BMV wieder offiziell in Kraft<br />

gesetzt (s. dazu § 6 VI FeV – Fahrerlaubnisklassen, die vor dem 01.01.1999 erteilt<br />

wurden, bleiben im Umfang des alten Rechts weiterhin gültig). Gleichzeitig wurden<br />

in der FeV die Bestimmungen über die EU-/EWR-Führerscheininhaber mit Wohnsitz<br />

im Inland aufgenommen.<br />

Am 01.10.05 lösten die Zulassungsbescheinigungen Teil I und II für Fahrzeuge die<br />

alten Fahrzeugscheine und –briefe ab, die aber weiter gültig bleiben, bis sie aufgrund<br />

von Besitz-, Wohnsitzwechsel oder Außerbetriebsetzung durch die Zulassungsbehörde<br />

umgetauscht werden.<br />

Am 01.03.2007 trat die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Kraft. In ihr wird<br />

das Zulassungsverfahren aus § 18 StVZO und die unter die VInt fallenden Fahrzeu-<br />

Fahrzeug-<br />

Zulassungsverordnung<br />

(FZV)<br />

ab 01.03.2007<br />

VInt (außer Kraft)<br />

Zulassung von Fahrzeugen:<br />

Ausländische Fahrzeuge<br />

Zulassung von Personen:<br />

EU/EWR Wohnsitz<br />

„Drittstaaten“<br />

Fahrzeugregister-Verordnung<br />

Mietwagenüberwachungs-Verordnung<br />

Erläuterung<br />

- 2 -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

ge aufgenommen. Die entsprechenden Bereiche in der StVZO und VInt traten außer<br />

Kraft. Die Bau- und Betriebsvorschriften und die Bestimmungen über die Betriebserlaubnis<br />

bleiben aber erhalten. Sie werden zurzeit vom BMV modifiziert. In die FZV<br />

aufgenommen wurden auch die Register- und Mietwagenüberwachungsverordnung<br />

sowie einige Ausnahmeverordnungen der StVZO, die dadurch ebenfalls außer Kraft<br />

traten.<br />

1.2 Was heißt eigentlich „Zulassung“<br />

Derjenige, der ein Kraftfahrzeug oder einen Anhänger im öffentlichen Verkehrsraum<br />

betreiben will, muss bei seinem zuständigen Straßenverkehrsamt (Zulassungsstelle)<br />

eine Zulassung für sein Fahrzeug beantragen (§ 1 I StVG).<br />

Im Sinne der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) erfolgt die Zulassung durch<br />

Zuteilung eines Kennzeichens und der Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung<br />

(§ 3 I letzter Satz FZV). Somit erfolgt die Zulassung nicht mehr<br />

durch Zuteilung des amtlichen Kennzeichens und der Erteilung einer Betriebserlaubnis<br />

oder EG-Typgenehmigung 2 .<br />

Gemäß § 6 FZV ist die Zulassung bei der nach Landesrecht zuständigen Zulassungsbehörde,<br />

in deren Bezirk der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz hat (§ 46<br />

FZV), zu beantragen.<br />

Das bedeutet, dass er zunächst bei seiner Zulassungsstelle<br />

seinen Personalausweis bzw. Nachweis des Gewerbes o. ä.<br />

die Zulassungsbescheinigung II des Fahrzeuges (= Fahrzeugbrief - bei Neufahrzeugen<br />

reicht dieser Nachweis aus; bei älteren Fahrzeugen müssen zur Zulassungsbescheinigung<br />

II Bescheinigungen gemäß §§ 29 (HU), 47a (AU) StVZO<br />

beigefügt werden) und<br />

den Versicherungsnachweis für dieses Fahrzeug vorlegen muss. Dieser Versicherungsnachweis<br />

besteht seit dem 01.03.08 nur noch aus einer Versicherungsbestätigungsnummer<br />

(VB-Nummer), die aus sieben Zahlen und Buchstaben besteht;<br />

der Halter muss bei der Zulassungsstelle nur noch diese Nummer nennen;<br />

die Zulassungsstelle kann sich damit in einer zentralen Datenbank von der bestehenden<br />

Versicherung überzeugen.<br />

2<br />

BLFA-StVO/StVOWi I/07 am 27./28.06.07 in Erfurt, Protokoll Seiten 22 und 23.<br />

- 3 -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

Nach Identifizierung (§ 6 VIII FZV) und weiteren Prüfungen (z. B., ob der Antragsteller<br />

noch Kfz-Steuerschulden hat) wird ihm dann ein amtliches Kennzeichen mit<br />

Dienstsiegel und Terminplaketten zugeteilt und die Zulassungsbescheinigung I<br />

(Fahrzeugschein) wird ausgehändigt.<br />

Die in der Vergangenheit in § 18 I StVZO-alt enthaltende Regelung über die Zulassung<br />

der Fahrzeuge (zulassungspflichtige Fahrzeuge) wurde in § 3 I FZV überführt.<br />

Zugleich wurde die Definition für den Begriff „Zulassung“ geändert. Die Zulassung<br />

erfolgt nunmehr durch Zuteilung eines Kennzeichens und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung<br />

(§ 3 I Satz 3 FZV) 3 .<br />

Durch die Zulassungsstelle erfolgt dann die Mitteilung<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

an die eigene Karteiführung,<br />

an das KBA in Flensburg,<br />

an die Versicherung und<br />

an das Finanzamt.<br />

Zulassungsfreiheit eines Fahrzeugs bzw. bedingte Zulassungsfreiheit bedeutet also<br />

immer, dass in dem zuvor geschilderten Verfahren irgendeine Ausnahme (zum Vorteil<br />

des Fahrzeug-Halters) enthalten ist!<br />

1.3 Erläuterungen zum Grundsatz der Zulassungspflicht<br />

1. Sinn und Zweck der Zulassung ist die Prüfung der Bauart eines jeden Fahrzeugs<br />

auf Verkehrstüchtigkeit.<br />

2. Ausgangspunkt der allgemein rechtlichen Beurteilung ist § 1 StVG. Auch wenn<br />

diese Bestimmung nur Kfz der Zulassungspflicht unterwirft, so gilt sie auch für<br />

Anhänger, weil diese beim Mitführen hinter Kraftfahrzeugen eine verkehrsrechtliche<br />

Einheit mit dem Zugfahrzeug bilden.<br />

3. In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsmäßige Verwendung des Fahrzeugs<br />

als Fortbewegungsmittel, also das Fahren. Ein bloßes Abstellen im öffentlichen<br />

Verkehrsraum begründet daher keine Zulassungspflicht, jedoch<br />

würde die verkehrsübliche Grenze des Gemeingebrauchs überschritten, was<br />

zur erlaubnispflichtigen Sondernutzung führt. Liegt die Genehmigung nicht vor,<br />

wäre § 29 StVO (Übermäßige Straßenbenutzung) und / oder § 32 StVO (Verkehrshindernis)<br />

zu prüfen.<br />

4. Ausführungsvorschrift zu § 1 StVG ist der § 16 StVZO. Im Gegensatz zu § 1<br />

StVG wird in dieser Vorschrift der übergeordnete Begriff des Fahrzeugs verwendet.<br />

Diese sind legaldefiniert durch § 2 Nr. 3 FZV und umfassen Kfz und<br />

3<br />

BLFA-StVO/StVOWi I/07 am 27./28.06.07 in Erfurt, Protokoll Seite 24.<br />

- 4 -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

ihre Anhänger. In Abgrenzung dazu, enthält § 16 II StVZO Aufzählungen von<br />

Gegenständen, die keine Fahrzeuge sind.<br />

5. Vorschriftsmäßig ist ein Fahrzeug, wenn es verkehrs- und betriebssicher ist<br />

und den jeweiligen Bau- und Ausrüstungsvorschriften entspricht. Diese Voraussetzungen<br />

ergeben sich aus den §§ 21, 22 StVO und §§ 30 bis 67 StVZO.<br />

Entspricht ein Fahrzeug nicht diesen Vorschriften, so befindet es sich in einem<br />

unvorschriftsmäßigen Zustand und kann von der Verwaltungsbehörde aus<br />

dem Verkehr gezogen werden.<br />

6. § 16 StVZO ist nicht Bußgeld bewehrt, d. h. Verstöße können nur nach den<br />

Vorschriften geahndet werden, gegen die speziell verstoßen wurde.<br />

7. Neben der generellen Forderung auf Vorschriftsmäßigkeit gemäß § 16 StVZO<br />

ist für Kraftfahrzeuge mit einer BbH von mehr als 6 km/h und von ihnen mitgeführte<br />

Anhänger gemäß § 1 FZV die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)<br />

anzuwenden. Das bedeutet für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, dass diese<br />

Fahrzeuge, auch wenn sie vorschriftsmäßig sind, nur im öffentlichen Verkehrsraum<br />

in Betrieb gesetzt werden dürfen, wenn sie gemäß § 3 I FZV zugelassen<br />

sind.<br />

8. Gemäß § 5 I FZV hat die Zulassungsbehörde die Möglichkeit, den Betrieb<br />

eines Fahrzeugs zu verbieten oder einzuschränken, wenn sich das Fahrzeug<br />

in einem unvorschriftsmäßigen Zustand befindet. Von diesen Maßnahmen<br />

können sowohl zulassungspflichtige als auch zulassungsfreie Fahrzeuge erfasst<br />

werden. Die Unvorschriftsmäßigkeit von Fahrzeugen wird in aller Regel<br />

durch die Polizei im Rahmen der Verkehrsüberwachung bzw. bei Verkehrskontrollen<br />

festgestellt. In diesen Fällen wird die Verwaltungsbehörde über<br />

die Kontrollberichte von der Unvorschriftsmäßigkeit in Kenntnis gesetzt. Nur<br />

bei schwerwiegenden Mängeln, die die Verkehrssicherheit unmittelbar erheblich<br />

gefährden, kann die Polizei die Weiterfahrt eines Fahrzeugs untersagen (§<br />

8 PolG NRW).<br />

9. Eine Einschränkung der Grundregel der Verkehrsfreiheit für alle deutschen<br />

Fahrzeuge enthält § 3 I FZV. Er schreibt vor, dass Kfz mit einer BbH von mehr<br />

als 6 km/h und deren Anhänger einer behördlichen Zulassung bedürfen, wenn<br />

sie auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden.<br />

10. Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn das Fahrzeug einem genehmigten<br />

Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist und eine dem Pflichtversicherungsgesetz<br />

entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung besteht.<br />

11. Die Zulassung erfolgt durch Zuteilung eines Kennzeichens<br />

- 5 -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

und Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung [ZB I (Fahrzeugschein)]:<br />

11.1 Im Rahmen der Zulassung erhält das Kfz und/oder der Anhänger auf den<br />

Kennzeichen eine<br />

Zulassungsplakette<br />

der ausstellenden Behörde<br />

gültige Prüfplakette<br />

nach § 29 StVZO (TÜV)<br />

Auf die Anbringung einer gültigen<br />

Plakette nach § 47a StVZO<br />

[Abgasuntersuchung (AU)] wurde<br />

zwischenzeitlich verzichtet<br />

11.2 Das zugelassene Kfz wird durch die Verwaltungsbehörde zur Kfz-Steuer angemeldet<br />

(§ 1 KraftStG), sofern nicht die Ausnahmen aus § 3 KraftStG zutreffen.<br />

- 6 -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

11.3 Die Zulassung ist nicht vor der Abstempelung des Kennzeichens (§ 8 FZV)<br />

wirksam. Das Abstempeln ist somit keine „Formalie“, sondern es kommt ihr eine<br />

rechtsbegründende Bedeutung zu, da das zugeteilte Kennzeichen zusammen<br />

mit dem Kfz/Anhänger, an dem es dann befestigt wird, eine zusammengesetzte<br />

Urkunde i. S. d. § 267 StGB darstellt.<br />

12. Die Zulassung muss bei der örtlich zuständigen Zulassungsbehörde beantragt<br />

werden. Das ist die Zulassungsbehörde, in der das Fahrzeug seinen regelmäßigen<br />

Standort hat.<br />

Bei Standortwechsel (zumeist verbunden mit einem Wohnsitzwechsel) erhält<br />

das Fahrzeug von der „neuen“ Zulassungsbehörde auch ein neues Kennzeichen.<br />

Seit langem wird unter Hinweis auf die Möglichkeiten moderner Datenverarbeitung<br />

versucht, diese Regelung aufzuheben. Hierzu hat das Land Nordrhein-Westfalen<br />

nunmehr folgende (hier auszugsweise wiedergegebene) Ausnahmegenehmigung<br />

4 erlassen:<br />

- Mit Wirkung vom 01.07.2012 entfällt das Erfordernis der Neuzuteilung eines<br />

Kennzeichens bei Wechsel des Zulassungsbezirks eines Fahrzeugs<br />

innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen, soweit damit kein Halterwechsel<br />

verbunden ist und es sich um ein Kennzeichen aus dem Bereich des<br />

Landes Nordrhein-Westfalen handelt.<br />

4<br />

Erlass MIK NRW vom 29.05.2012, Az.: VII B 2-21-13/405.<br />

- 7 -

Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr<br />

1.4. Übersicht<br />

§ 1 StVG Zulassung<br />

(1) Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden sollen,<br />

müssen von der zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde) zum Verkehr zugelassen sein.<br />

§ 16 StVZO Grundregel der Zulassung<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Verkehr auf öffentlichen Straßen<br />

alle Fahrzeuge zugelassen<br />

wenn sie den Vorschriften der StVZO und der StVO entsprechen<br />

soweit nicht für die Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben<br />

ist<br />

§ 1 FZV Anwendungsbereich<br />

- Anwendung auf die Zulassung von Kraftfahrzeugen<br />

- mit einer Bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit von<br />

mehr als 6 km/h und<br />

- die Zulassung ihrer Anhänger.<br />

§ 3 FZV Notwendigkeit einer Zulassung<br />

(1)<br />

- Fahrzeuge<br />

- öffentlichen Straßen<br />

- in Betrieb setzten nur<br />

wenn sie zum Verkehr zugelassen sind.<br />

- Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn<br />

* genehmigten Typ oder Einzelgenehmigung<br />

und<br />

* eine Kfz-Haftpflichtversicherung besteht.<br />

- Zulassung erfolgt durch<br />

* Zuteilung eines Kennzeichens und<br />

* Ausfertigung einer Zulassungsbescheinigung.<br />

Keine Ausnahmen!<br />

Sonstiges:<br />

§ 11 FZV Zulassungsbescheinigung Teil I (Fzg-Schein)<br />

- ist vom Fahrer des Kfz mitzuführen und<br />

zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung<br />

auszuhändigen.<br />

§ 12 FZV Zulassungsbescheinigung Teil II (Fzg-Brief)<br />

Kennzeichen<br />

§ 8 FZV Zuteilung<br />

§ 9 FZV Besondere Kennzeichen<br />

§ 10 FZV Ausgestaltung und Anbringung der<br />

amtlichen Kennzeichen<br />

§ 23 StVO “Lesbarkeit”<br />

- 8 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

2 Zulassungsfreie Kfz und Anhänger (§ 3 II FZV)<br />

Ausnahmen vom Zulassungsverfahren gemäß FZV<br />

§ 3 II FZV „Notwendigkeit einer Zulassung“<br />

Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind:<br />

1 Folgende Kraftfahrzeugarten: 1<br />

1a) Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Stapler 2<br />

Definition<br />

Definition<br />

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Kfz, die nach ihrer Bauart und<br />

ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen<br />

zur Verrichtung von Arbeiten, jedoch nicht zur Beförderung von Personen<br />

oder Gütern bestimmt und geeignet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 17<br />

FZV).<br />

Stapler: Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben,<br />

Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und geeignet sind<br />

(Legaldefinition § 2 Nr. 18 FZV).<br />

Über 20 km/h BbH:<br />

§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil 1<br />

§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil 1 mitführen / aushändigen<br />

§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV, § 9 II FZV „grünes Kennzeichen“<br />

§ 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />

Bis 20 km/h BbH:<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

§ 4 IV Namensschild linke Fahrzeugseite bis 20 km/h BbH<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />

§ 2 I 6 b. PflichtVG keine Versicherungspflicht bis 20 km/ BbH<br />

1<br />

2<br />

Alle in § 3 II FZV aufgeführten Fahrzeuge sind gemäß § 3 I KraftStG von der Steuer befreit.<br />

Gemäß § 1 I Nr. 6 b PflichtVG sind SAM und Stapler bis max. 20 km/h von der Versicherungspflicht<br />

ausgenommen.<br />

- 9 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

1b) Einachsige Zugmaschinen, wenn sie nur für land- oder forstwirtschaftliche<br />

Zwecke verwendet werden,<br />

Definition<br />

Land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen sind Kfz, deren Funktion<br />

im Wesentlichen in der Erzeugung einer Zugkraft besteht und die besonders<br />

zum Ziehen, Schieben, Tragen und zum Antrieb von auswechselbaren<br />

Geräten für land- oder forstwirtschaftliche Arbeiten oder zum<br />

Ziehen von Anhängern in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben bestimmt<br />

und geeignet sind, auch wenn sie zum Transport von Lasten im<br />

Zusammenhang mit land- oder forstwirtschaftlichen Arbeiten eingerichtet<br />

oder mit Beifahrersitzen ausgestattet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 16<br />

FZV).<br />

Über 20 km h BbH:<br />

§ 4 II Zulassungsbescheinigung Teil I<br />

§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />

§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV, § 9 II FZV „grünes Kennzeichen“<br />

§ 10 V Kennzeichen nur vorne<br />

§ 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />

§ 58 StVZO ab 32 km/h BbH, Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />

Bis 20 km/h BbH:<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />

§ 4 IV Namensschild linke Fahrzeugseite bis 20 km/h BbH<br />

§ 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />

- 10 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

1c) Leichtkrafträder<br />

Definition<br />

Leichtkrafträder sind Krafträder mit einer Nennleistung von nicht mehr<br />

als 11 kW und im Falle von Verbrennungsmotoren mit einem Hubraum<br />

von mehr als 50 cm³, aber nicht mehr als 125 cm³.<br />

§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil I,<br />

§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />

§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV, § 10 V FZV nur an der Rückseite,<br />

Anlage 4 zu § 10 II FZV kleines amtliches Kennzeichen<br />

1d) Zwei- oder dreirädrige Kleinkrafträder<br />

Definition<br />

Kleinkrafträder: zweirädrige oder dreirädrige Kfz mit einer Bauart bedingten<br />

Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und folgenden<br />

Eigenschaften:<br />

a) zweirädrige Kleinkrafträder: mit Verbrennungsmotor, dessen Hubraum<br />

nicht mehr als 50 cm³ beträgt, oder mit Elektromotor, dessen maximale<br />

Nenndauerleistung nicht mehr als 4 kW beträgt;<br />

b) dreirädrige Kleinkrafträder: mit Fremdzündungsmotor, dessen Hubraum<br />

nicht mehr als 50 cm³ beträgt, mit einem anderen Verbrennungsmotor,<br />

dessen maximale Nutzleistung nicht mehr als 4 kW beträgt, oder<br />

mit einem Elektromotor, dessen maximale Nenndauerleistung nicht<br />

mehr als 4 kW beträgt<br />

(Legaldefinition § 2 Nr. 11 FZV)<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

§ 4 III Versicherungs- Kennzeichen nach § 26 FZV<br />

§ 26 I Versicherungsbescheinigung mitführen / aushändigen<br />

- 11 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

Varianten:<br />

1. Zweirädrige Kleinkrafträder<br />

2. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />

Mofa<br />

Besonderheit: § 4 I Nr. 1 FeV<br />

„auch ohne Tretkurbeln …“, z.B.:<br />

Roller<br />

3. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />

Leichtmofa<br />

4. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />

FmH<br />

5. Zweirädrige Kleinkrafträder als<br />

eScooter<br />

6. Dreirädrige Kleinkrafträder<br />

- Geschwindigkeitsschild<br />

nach § 58 StVZO<br />

1e) Motorisierte Krankenfahrstühle 3<br />

Definition<br />

Motorisierte Krankenfahrstühle sind einsitzige, nach der Bauart zum<br />

Gebrauch durch körperlich behinderte Personen bestimmte Kraftfahrzeuge<br />

mit Elektroantrieb, einer Leermasse von nicht mehr als 300 kg<br />

einschließlich Batterien jedoch ohne Fahrer, einer zulässigen Gesamtmasse<br />

von nicht mehr als 500 kg, einer Bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit<br />

von nicht mehr als 15 km/h und einer Breite über alles von<br />

maximal 110 cm (Legaldefinition § 2 Nr. 13 FZV)<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

§ 4 III Versicherungskennzeichen nach § 26 FZV<br />

3<br />

Benutzung auch durch Nicht-Behinderte zulässig; Gehwegbenutzung nach § 24 II StVO mit Schrittgeschwindigkeit<br />

möglich.<br />

- 12 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

§ 4 IV Kennzeichnungstafel 4 gemäß ECE-Regelung 69 oben an der Fahrzeugrückseite<br />

§ 26 I Versicherungsbescheinigung mitführen / aushändigen<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />

f) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />

Definition Vierrädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leermasse von nicht mehr als 350<br />

kg, ohne Masse der Batterien bei Elektrofahrzeugen, mit einer Bauart<br />

bedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h, mit<br />

Fremdzündungsmotor, dessen Hubraum nicht mehr als 50 cm³ beträgt<br />

oder mit einem anderen Verbrennungsmotor, dessen maximale Nennleistung<br />

nicht mehr als 4 kW beträgt oder mit einem Elektromotor, dessen<br />

maximale Nennleistung nicht mehr als 4 kW beträgt (Legaldefinition<br />

§ 2 Nr. 12 FZV)<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

§ 4 III Versicherungs- Kennzeichen nach § 26 FZV<br />

§ 26 I Versicherungsbescheinigung mitführen / aushändigen<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />

Varianten:<br />

1. Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />

als Pkw<br />

2. Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />

als Quad<br />

3. Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge<br />

zur Güterbeförderung<br />

4<br />

Dreieck mit reflektierender roter Innenfläche und retroreflektierenden roten Rändern, Verstoß möglich<br />

nach § 48 Nr. 4 FZV.<br />

- 13 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

g) Elektronische Mobilitätshilfe<br />

Definition<br />

Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit<br />

von nicht mehr als 20 km/h, die (u.a.) folgende Merkmale<br />

aufweisen:<br />

1. Zweispuriges Kfz mit zwei parallel angeordneten Rädern<br />

2. Eine Gesamtbreite von nicht mehr als 70 cm<br />

3. Eine Plattform als Standfläche für einen Fahrer<br />

4. Eine lenkerähnliche Haltestange (…)<br />

Die weiteren zulassungsbefreienden Bestimmungen ergeben sich aus der Verordnung<br />

über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr (Mobilitätshilfenverordnung),<br />

die allerdings keine Ausnahmeverordnung gegenüber der FZV darstellt.<br />

Vielmehr verfügt sie über eigene Ordnungswidrigkeitentatbestände (§ 8 MobHV), so<br />

z.B. bei Inbetriebnahme eines Segway ohne entsprechende Typgenehmigung.<br />

§ 2 I Nr. 1 MobHV Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 2 I Nr. 2 MobHV gültiges Versicherungskennzeichen<br />

§ 2 III MobHV Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

Varianten:<br />

1. Segway<br />

- 14 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

2. Folgende Arten von Anhängern: 5<br />

b) Anhänger in lof-Betrieben, wenn die Anhänger nur für lof-Zwecke<br />

verwendet und mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25<br />

km/h hinter Zugmaschinen oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen<br />

mitgeführt werden<br />

§ 3 II S. 2: 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO,<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />

§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eines Zugfahrzeuges des Halters<br />

b) Wohnwagen und Packwagen im Schaustellergewerbe, die von<br />

Zugmaschinen mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25<br />

km/h mitgeführt werden<br />

Definition<br />

Definition<br />

Wohnwagen sind Anhänger, die nach Bauart und Einrichtung dazu bestimmt<br />

und geeignet sind, dem Schausteller und seiner Familie während<br />

der Ausübung seines Gewerbes als Wohnung zu dienen; dazu gehören<br />

auch die modernen Campinganhänger beim Transport ist gemäß § 21 I<br />

StVO der Aufenthalt von Personen nur in zweiachsigen Wohnwagen<br />

gestattet (Quelle: BMVBS)<br />

Packwagen (Gepäckwagen) sind Wagen zur Beförderung der zur Gewerbeausübung<br />

benötigten Gegenstände<br />

§ 3 II S. 2: 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eines Zugfahrzeuges des Halters<br />

5<br />

§ 2 I Nr. 6 c PflichtVG: keine Versicherungspflicht für alle Anhänger, die nicht dem Zulassungsverfahren<br />

unterliegen.<br />

- 15 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

c) Fahrbare Baubuden, die von Kfz mit einer Geschwindigkeit von<br />

nicht mehr als 25 km/h mitgeführt werden,<br />

Definition<br />

Fahrbare Baubuden sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart dazu bestimmt<br />

und geeignet sind, auf Baustellen als Lagerraum für Geräteund<br />

Materialien oder als Aufenthaltsraum für das Personal der Baustellen zu<br />

dienen; dies soll auch dann gelten, wenn der Bauführer oder Schachtmeister<br />

in der Baubude schriftliche Arbeiten erledigt, sie also als „Büro“<br />

nutzt (Quelle BMV)<br />

§ 3 II S. 2: 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />

§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eines Zugfahrzeuges des Halters<br />

d) Arbeitsmaschinen,<br />

1. über 25 km h BbH /kein 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO:<br />

§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil I,<br />

§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />

§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV<br />

§ 9 II „grünes Kennzeichen“<br />

§ 58 III Nr. 2 StVZO Geschwindigkeits-Schild bis BbH 100 km/h<br />

2. bis 25 km/h BbH / 25 km-Schild gem. § 58 StVZO:<br />

kein eigenes Kennzeichen<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />

§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />

- 16 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

Varianten:<br />

1. Arbeitsmaschinen, z.B. Möbellift<br />

2. Arbeitsmaschinen für den<br />

Straßenbau (hier: Kompressor)<br />

3. Arbeitsmaschinen für die<br />

Straßenreinigung<br />

4. etc.<br />

e) Spezialanhänger zur Beförderung von Sportgeräten oder Tieren<br />

für Sportzwecke, wenn die Anhänger ausschließlich für solche Beförderungen<br />

verwendet werden,<br />

Beschreibung (aus der Zeitschrift „Sportwissenschaft“, 1980):<br />

Ein wesentliches Befreiungsmerkmal ist der Einsatz zum „Sport“ (Sportgeräte bzw.<br />

Sportzwecke); der Begriff „Sport“ kann nicht verbindlich definiert werden; einige<br />

Merkmale für diesen Begriff können z. B. sein:<br />

motorische Aktivität,<br />

Bedeutungsinhalt (spezifische Eigenart sportlicher Handlung),<br />

Leistung,<br />

Sportorganisation,<br />

Sportregeln,<br />

Ethische Werte und<br />

Erlebnisformen<br />

- 17 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

1. Über 25 km/h BbH /kein 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO:<br />

§ 4 II S. 2 Zulassungsbescheinigung Teil I,<br />

§ 11 V Zulassungsbescheinigung Teil I mitführen / aushändigen<br />

§ 4 II Kennzeichen nach § 8 FZV<br />

§ 9 II „grünes Kennzeichen“<br />

§58 III Nr. 2 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 100 km/h<br />

2. Bis 25 km/h BbH / 25 km-Schild gemäß § 58 StVZO:<br />

kein eigenes Kennzeichen<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />

f) Einachsige Anhänger hinter Krafträdern, Kleinkrafträdern und motorisierten<br />

Krankenfahrstühlen, 6<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung mitführen / aushändigen<br />

§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />

oder<br />

§ 27 IV „Wiederholungs-Versicherungskennzeichen“<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 100 km/h<br />

weggefallen: § 18 III Nr. 3 StVZO-alt: Keine Betriebserlaubnis hinter Mofa 25<br />

g) Anhänger für Feuerlöschzwecke<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />

§ 10 VIII „Wiederholungskennzeichen“ eine Zugfahrzeuges des Halters<br />

6<br />

§ 32 I Nr. 3 StVZO maximale Breite: 1 m und § 18 V Nr. 2 StVO auf BAB zHG 60 km/h.<br />

- 18 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 100 km/h<br />

h) land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte<br />

Definition<br />

land- oder forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte sind Geräte zum Einsatz in<br />

der Land- und Forstwirtschaft, die dazu bestimmt sind, von einer Zugmaschine<br />

gezogen zu werden und die die Funktion der Zugmaschine<br />

verändern oder erweitern; sie können auch mit einer Ladeplattform ausgestattet<br />

sein, die für die Aufnahme der zur Ausführung der Arbeiten<br />

erforderlichen Geräte und Vorrichtungen oder die für die zeitweilige Lagerung<br />

der bei der Arbeit erzeugten und benötigten Materialien konstruiert<br />

und gebaut ist; unter den Begriff fallen auch Fahrzeuge, die dazu<br />

bestimmt sind von einer Zugmaschine gezogen zu werden und dauerhaft<br />

mit einem Gerät ausgerüstet oder für die Bearbeitung von Materialien<br />

ausgelegt sind, wenn das Verhältnis zwischen der technisch zulässigen<br />

Gesamtmasse und der Leermasse dieses Fahrzeugs weniger als<br />

3,0 beträgt (Legaldefinition § 2 Nr. 20 FZV)<br />

§ 58 IV Nr. 3 StVZO keine Geschwindigkeits-Schilder<br />

§ 10 VIII kein „Wiederholungskennzeichen“<br />

1. Über 3 t zGM:<br />

§ 4 I Typ-/Einzelgenehmigung,<br />

§ 4 V Typ-/Einzelgenehmigung aufbewahren /aushändigen<br />

2. Bis 3 t zGM:<br />

§ 4 I bis 3 t zGM keine Typ-/Einzelgenehmigung erforderlich<br />

- 19 -

Zulassungsfreie Fahrzeuge<br />

i) hinter land- oder forstwirtschaftlichen einachsigen Zug- oder Arbeitsmaschinen<br />

mitgeführte Sitzkarren.<br />

Definition<br />

Sitzkarren: einachsige Anhänger, die nach ihrer Bauart nur bestimmt<br />

und geeignet sind, einer Person das Führen einer einachsigen Zug- o-<br />

der Arbeitsmaschine von einem Sitz aus zu ermöglichen (Legaldefinition<br />

§ 2 Nr. 21 FZV)<br />

§ 4 I keine Typ-/Einzelgenehmigung erforderlich<br />

§ 58 StVZO Geschwindigkeitsschild bis BbH 60 km/h<br />

- 20 -

Betriebserlaubnis<br />

3 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge<br />

§§ 19 – 22 StVZO, § 2 FZV<br />

Typgenehmigung:<br />

Zulassungsvoraussetzung für das jeweilige Fahrzeug ist das Vorliegen einer<br />

- EG – Typgenehmigung,<br />

- nationalen Typgenehmigung (= Allgemeine Betriebserlaubnis) 1 oder<br />

- Einzelgenehmigung [(Einzel-)Betriebserlaubnis].<br />

Bei der EG-Typgenehmigung handelt es sich nach der Definition des § 2 Nr. 4 FZV<br />

um die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in Anwendung einschlägiger<br />

Richtlinien erteilte Bestätigung, dass der zur Prüfung vorgestellte Typ eines Fahrzeugs,<br />

eines Systems, eines Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit<br />

die einschlägigen Vorschriften und technischen Anforderungen erfüllt.<br />

Dabei erlangt die EG – Typgenehmigung zunehmende Bedeutung. Mit der EG –<br />

Typgenehmigung für Kfz und ihre Anhänger wurde ein bedeutsames Element der<br />

Fahrzeugzulassung harmonisiert. Die eigentliche Zulassung der Fahrzeuge ist noch<br />

nicht harmonisiert und wird weiterhin durch nationale Vorschriften geregelt.<br />

Einzelne Richtlinien wurden durch die EG-FGV in nationales Recht übernommen.<br />

Das hat zur Folge, dass die nationalen Typgenehmigungen immer mehr an Bedeutung<br />

verlieren zugunsten der EG-Richtlinien. Die StVZO stellt in diesem Bereich nur<br />

noch ein Torso dar und soll bis 2014 „runderneuert“ werden.<br />

Betriebserlaubnis<br />

Die Betriebserlaubnis ist eine Säule des Zulassungsrechts, sie ist Voraussetzung für<br />

eine Zulassung oder Inbetriebnahme i. S. d. FZV.<br />

Nach § 19 StVZO ist die Betriebserlaubnis zu erteilen, wenn das Fahrzeug<br />

- den Vorschriften der StVZO<br />

- den zu ihrer Ausführung erlassenen Anweisungen des BMV und<br />

- den Vorschriften der VO EWG Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr<br />

entspricht.<br />

Unterscheidung von 3 Arten der Betriebserlaubnis:<br />

1. Allgemeine Betriebserlaubnis für Typen (Typen-BE): § 20 StVZO<br />

2. Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge § 21 StVZO<br />

1<br />

Liebermann, NZV 2006, 357 (358): „An die Stelle des Begriffs Allgemeine Betriebserlaubnis soll künftig<br />

der bereits in den neueren EG-Richtlinien verwandte Begriff der nationalen Typgenehmigung treten“.<br />

- 21 -

Betriebserlaubnis<br />

3. Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile § 22 StVZO<br />

Definition<br />

Nationale Typgenehmigung<br />

… die behördliche Bestätigung, dass der zur Prüfung vorgestellte Typ<br />

eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer selbständigen<br />

technischen Einheit den geltenden Bauvorschriften entspricht; sie<br />

ist eine Betriebserlaubnis i.S.d. StVG und eine Allgemeine Betriebserlaubnis<br />

i.S.d. StVZO (Legaldefinition § 2 Nr. 5 FZV)<br />

Definition<br />

Einzelgenehmigung<br />

… die behördliche Bestätigung, dass das betreffende Fahrzeug, System,<br />

Bauteil oder die selbständige technische Einheit den geltenden<br />

Bauvorschriften entspricht; sie ist eine Betriebserlaubnis i.S.d. StVG und<br />

eine Einzelbetriebserlaubnis i.S.d. StVZO (Legaldefinition § 2 Nr. 6 FZV)<br />

Definition<br />

Übereinstimmungsbescheinigung<br />

… die vom Hersteller ausgestellte Bescheinigung, dass ein Fahrzeug,<br />

ein System, ein Bauteil oder eine selbständige technische Einheit zum<br />

Zeitpunkt seiner/ihrer Herstellung einem nach der jeweiligen EG-Typgenehmigungsrichtlinie<br />

genehmigten Typ entspricht (Legaldefinition § 2<br />

Nr. 7 FZV)<br />

Definition<br />

Datenbestätigung<br />

… die vom Inhaber einer nationalen Typgenehmigung für Fahrzeuge<br />

ausgestellte Bescheinigung, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt seiner<br />

Herstellung dem genehmigten Typ und den ausgewiesenen Angaben<br />

über die Beschaffenheit entspricht (Legaldefinition § 2 Nr. 8 FZV)<br />

- 22 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

4 Erlöschen der Betriebserlaubnis (19 StVZO)<br />

Bis zum Inkrafttreten der FZV 1 bestand die Zulassung gemäß § 18 I StVZO-alt in der<br />

Erteilung einer Betriebserlaubnis unter gleichzeitiger Zuteilung des amtlichen<br />

Kennzeichens. 2<br />

Nach der nunmehr geltenden Regelung des § 3 I FZV dürfen Fahrzeuge auf<br />

öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zum öffentlichen<br />

Straßenverkehr zugelassen sind. Voraussetzung für die Zulassung ist, dass das<br />

Fahrzeug einem genehmigten Typ entspricht oder eine Einzelgenehmigung erteilt ist<br />

und eine entsprechende Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach dem<br />

Pflichtversicherungsgesetz besteht. Die Erteilung der Betriebserlaubnis ist nicht<br />

(mehr) Bestandteil der Zulassung, sondern Voraussetzung hierfür. 3 Deshalb erfolgt<br />

die Erteilung der Betriebserlaubnis auch nicht mehr durch die Aushändigung der<br />

Zulassungsbescheinigung, sondern sie muss bereits vorher erteilt sein.<br />

§ 19 II Satz 2 StVZO regelt die Fälle des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Danach<br />

erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs, wenn Änderungen vorgenommen<br />

werden, durch die<br />

1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,<br />

2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist,<br />

3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.<br />

Änderung<br />

Das Erlöschen der Betriebserlaubnis kann nur durch willentlich auf Änderung<br />

gerichtetes Tun erreicht werden, also durch Änderung, Austausch, Hinzufügen oder<br />

Entfernen von Fahrzeugteilen. 4<br />

Fahrzeugteile<br />

Dabei muss sich die Änderung auf Fahrzeugteile (alle diejenigen Teile, die im<br />

Betriebserlaubnisverfahren mitgeprüft worden sind), nicht auf Zubehörteile beziehen.<br />

Beispielkatalog<br />

Der Beispielkatalog 5 enthält Hinweise des BMV zur Beurteilung von Änderungen an<br />

Fahrzeugen. Der Beispielkatalog hat aber keinen Verordnungscharakter und ist<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

In Kraft seit 01.03.2007.<br />

Albrecht/Janker SVR 11/2007, 401.<br />

Amtl. Begr. zu § 3 FZV, VkBl. 2006, 603; BLFA-StVO/StVOWi I/2007, S. 24; Liebermann NZV 2006, 357<br />

(358); Rebler VD 2007, 59 (60); Verfasser PVT 2007, 146 (147); ders. DAR 3/2008, 172.<br />

Aufzählung nach der amtl. Begr. zur Neufassung des Beispielkataloges, VkBl. 1999, 451 (452);<br />

Hentschel/König/Dauer, Rn. 6 zu § 19 StVZO; Jagow, Rn. 3 zu § 19 StVZO.<br />

VkBl. 1999, 451.<br />

- 23 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

weder erschöpfend noch verbindlich. Er dient vielmehr nur der Auslegung des § 19 II<br />

StVZO. 6<br />

Änderung der Fahrzeugart<br />

Die Betriebserlaubnis erlischt (§ 19 II Nr. 1 StVZO), wenn die Fahrzeugart geändert<br />

wird, z.B.:<br />

- Änderung eines Pkw in einen Lkw<br />

- Änderung eines Pkw in einen Werkstattwagen 7<br />

- Umbau eines Pkw in ein Wohnmobil<br />

- Änderung eines Lkw in eine SAM<br />

- Ausbau der gesamten Wohnausstattung eines Wohnmobils und dessen<br />

Benutzung als Stückguttransporter 8<br />

- Erhöhung des Hubraums eines Leichtkraftrades auf über 125 ccm führt zur<br />

Einstufung als Kraftrad<br />

- Hubraumvergrößerung bei einem Mofa auf über 50 ccm führt zur<br />

Einstufung als Leichtkraftrad / Krad 9<br />

- Ritzeltuning o.ä. bei einem Mofa zur Erhöhung der bbH auf über 45 km/h<br />

führt zur Einstufung als Krad 10<br />

- Durch die Entfernung des Schalldämpfers eines Mofas und dadurch<br />

bewirkte Erhöhung der bbH auf über 45 km/h wird das Mofa zum Krad 11<br />

Gefährdung<br />

Die Betriebserlaubnis erlischt ebenfalls, wenn nach entsprechenden Änderungen<br />

eine Gefährdung zu erwarten ist. Dabei ist die bloße Möglichkeit der Gefährdung zu<br />

weitgehend, die Gefährdung muss schon etwas konkreter zu erwarten sein. 12<br />

Erforderlich ist also, dass durch die nachträgliche Änderung mit einem gewissen<br />

Grad an Wahrscheinlichkeit eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer geschaffen<br />

wird 13 . Auch wenn dies keineswegs die Feststellung einer konkreten Gefährdung<br />

voraussetzt 14 , so ist es doch notwendig, dass Behörden und Gerichte jeweils für den<br />

konkreten Einzelfall ermitteln, ob die betreffende Veränderung eine Gefährdung von<br />

Verkehrsteilnehmern nicht nur möglich erscheinen, sondern erwarten lässt. 15<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

Hentschel/König/Dauer, Rn. 12 zu § 19 StVZO.<br />

AG Stuttgart DAR 2008, 162 und 275 (Anm. Verfasser).<br />

KG VRS 85, 226.<br />

<strong>Huppertz</strong> DAR 5/2012, 290.<br />

Ebd.<br />

Ebd.<br />

Amtl. Begr. zur 16. ÄndVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16.12.1993 [BGBl. I, 2106 (= VkBl.<br />

1994, 143 (149, 150)].<br />

OLG Köln NZV 1997, 283 (= DAR 1998, 27; VRS 93, 222); OLG Düsseldorf NZV 1995, 329 (= DAR 1995,<br />

336; VD 1995, 282; VRS 89, 382; VM 1996, 73); OLG Düsseldorf NZV 1996, 40 (= VRS 90, 195; VM 1996,<br />

87); OLG Düsseldorf NZV 1996, 249 (= VRS 91, 210; ZfS 1996, 235); OLG Koblenz NZV 2004, 199 (= DAR<br />

2004, 147; NJW-RR 2004, 344); Braun/Konitzer, Rn. 33 zu § 19 StVZO; a.A. Kreutel/Schmitt , Anm. OLG<br />

Düsseldorf NZV 1996, 41.<br />

OLG Düsseldorf NZV 1996, 249 (= VRS 91, 210; ZfS 1996, 235).<br />

OLG Köln NZV 1997, 283, 284 (= DAR 1998, 27; VRS 93, 222.<br />

- 24 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Änderungen, durch die eine Gefährdung zu erwarten ist, liegen vor, wenn durch den<br />

Ein- oder Anbau oder die andere Gestaltung von Teilen oder deren Kombination<br />

negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit zu erwarten sind. Kann die<br />

Erwartung der Gefährdung nicht durch eine Teilegenehmigung oder ein<br />

Teilegutachten, ggf. in Verbindung mit einer Änderungsabnahme durch einen<br />

Gutachter entkräftet werden, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. 16<br />

Es wird darauf verwiesen, dass eine Gefährdung sowohl durch den unsachgemäßen<br />

Anbau eines unbedenklichen Teils als auch durch den sachgemäßen Anbau eines<br />

unsachgemäß gestalteten Teils auftreten kann. 17<br />

Beispiele:<br />

- Fahrwerk (Räder, Spoiler)<br />

- Lenkung (Sportlenkrad)<br />

- Verringerung des Lenkeinschlags<br />

durch Karosseriekontakt<br />

- Verwendung von Pedalauflagen<br />

aus Aluminium, die entgegen der<br />

Vorgaben aus dem Teilegutachten<br />

und ohne weitere Prüfung falsch<br />

angebracht werden, so dass ein<br />

gleichzeitiges Betätigen von zwei<br />

Pedalen nicht ausgeschlossen<br />

werden kann.<br />

16<br />

17<br />

Amtl. Begr. zur Neufassung des Beispielkataloges, VkBl. 1999, 451 (452).<br />

Amtl. Begr. zur 16. ÄndVO straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 16.12.1993 [BGBl. I, 2106 (= VkBl.<br />

1994, 143 (150)].<br />

- 25 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

- Lackieren von Schlussleuchten,<br />

wodurch die Lichtdurchlässigkeit<br />

gefährlich verschlechtert wird<br />

Weitere Beispiele:<br />

- Bremsen (Bremsscheiben)<br />

- Motor / Getriebe<br />

- Anbau einer Anhängerkupplung<br />

- Entfernen des Geschwindigkeitsreglers<br />

- Erhebliche Unterschreitung der Geschwindigkeitskategorie der Reifen<br />

- Einbau von Xenon Scheinwerfern oder Sockel (Glühbirnen)<br />

- Unterbodenbeleuchtung<br />

Verschlechterung des Abgas- und Geräuschverhaltens<br />

Die Betriebserlaubnis erlischt ebenfalls, wenn eine Beeinflussung des Abgas- und<br />

Geräuschverhaltens eintritt.<br />

Eine unzulässige Verschlechterung liegt vor, wenn die bisher vom Fahrzeug<br />

eingehaltenen Vorschriften nicht mehr erfüllt werden, d.h. die Grenzwerte der bei der<br />

Erteilung der Betriebserlaubnis zugrunde gelegten Abgasvorschrift oder die<br />

entsprechenden Grenzwerte nach § 47 StVZO überschritten werden.<br />

Beispiele:<br />

- Motorelektronik (Chiptuning)<br />

- Lenkung (Sportlenkrad)<br />

- Luftfilteranlage<br />

- Auspuffanlage<br />

- 26 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

§ 19 III StVZO<br />

Abweichend von § 19 II StVZO erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs jedoch<br />

nicht, wenn bei Änderungen durch Ein- oder Anbau von Teilen für eben diese Teile<br />

eine Betriebserlaubnis (i.S.d. § 2 Nr. 4 bis 8 FZV) erteilt und der nachträgliche Einoder<br />

Anbau genehmigt worden ist sowie eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen<br />

beachtet worden sind.<br />

§ 19 III StVZO enthält eigenständige Tatbestände, so dass in den dort aufgeführten<br />

Alternativen im Zutreffensfalle die Betriebserlaubnis erlischt. 18<br />

1. Erlöschen der Betriebserlaubnis bei<br />

o nicht durchgeführter vorgeschriebener Ein- oder Anbauabnahme<br />

o Nichterfüllen der mit der Bauartgenehmigung / Betriebserlaubnis für<br />

Fahrzeugteile verbundenen Auflagen oder An- / Einbauanweisungen<br />

(vgl.: § 19 III letzter Satz)<br />

2. Unverzügliche Abnahmeverpflichtung<br />

o bereits vor Durchführung der Änderung Abnahmetermin vereinbaren<br />

o Bereits die erste Fahrt auf öffentlichen Straßen muss zur Abnahme<br />

erfolgen.<br />

3. Kurzbeispiele:<br />

o Verwendung sog. „Treser-Rückleuchten“, ohne der darin enthaltenen<br />

Auflage der zusätzlichen Anbauerfordernis von Rückstrahlern<br />

nachzukommen.<br />

o Einbau eines Sonnendaches in einem anderen als dem in der<br />

Bauartgenehmigung ausgeführten Bereich des Fahrzeugdaches.<br />

o Nichtabnahme der ansonsten fachgerecht angebauten<br />

Anhängerkupplung.<br />

Rechtsfolgen<br />

Ist die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs nach § 19 II Satz 2 StVZO oder nach § 19<br />

III Satz 2 StVZO erloschen, so kommen Verstöße gegen die nachfolgend genannten<br />

Bestimmungen in Frage:<br />

- § 19 V StVZO<br />

- § 30 I StVZO<br />

- § 3 I FZV<br />

- § 4 I FZV<br />

18<br />

Kullik PVT 2003, 19; ders. PVT 2003, 84.<br />

- 27 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

§ 19 V StVZO<br />

Ist die Betriebserlaubnis nach § 19 II Satz 2 StVZO oder nach § 19 III Satz 2 StVZO<br />

erloschen, so darf das Fahrzeug gemäß § 19 V StVZO nicht auf öffentlichen Straßen<br />

in Betrieb genommen werden oder dessen Inbetriebnahme durch den Halter<br />

angeordnet oder zugelassen werden. Ausnahmen sind nur zulässig für Fahrten, die<br />

in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erlangung einer neuen Betriebserlaubnis<br />

stehen.<br />

Eine weitere Verwendung des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr stellt dann<br />

also einen Verstoß gegen § 19 V StVZO dar. Dieser Verstoß ist ordnungswidrig i.S.d.<br />

§ 69 II Nr. 1a StVZO i.V.m. § 24 StVG.<br />

Im Rahmen einer verkehrsrechtlichen Prüfung nicht zu bewerten –aber für die<br />

polizeiliche Praxis nicht minder wichtig- ist die Frage, ob diese Ordnungswidrigkeit<br />

auch bußgeldbewehrt ist Nach Nr. 189a bzw. Nr. 214a BKatV beträgt das Bußgeld<br />

mindestens 135,- €uro für den Halter und mindestens 90,- €uro für den Fahrer. Das<br />

gilt allerdings nur dann, wenn durch die vorgenommenen Änderungen die<br />

Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt wird. Für diesen Fall ist der Verstoß<br />

gegen § 19 V StVZO und somit die Ordnungswidrigkeit nach § 69a II Nr. 1a StVZO<br />

auch bußgeldbewehrt.<br />

Kann eine wesentliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit infolge der<br />

durchgeführten Änderungen allerdings nicht nachgewiesen werden, so liegt zwar ein<br />

Verstoß gegen § 19 V StVZO vor. Auch ist eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 69a II Nr.<br />

1a StVZO gegeben. Sie ist aber aufgrund der entgegenstehenden Vorschrift der Nr.<br />

189a bzw. 214a BKatV dann nicht bußgeldbewehrt.<br />

Fehlt das Merkmal der wesentlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit können<br />

auch keine anderen vergleichbaren Bußgeldnormen herangezogen werden. Dann<br />

nämlich würde ein vom Gesetz nicht geregelter oder vom Gesetzeswortlaut nicht<br />

erfasster Fall bußgebewehrt (gemacht). 19 Mag auch die Regelung unbefriedigend<br />

sein, der gesetzgeberische Wille ist jedenfalls eindeutig formuliert.<br />

Die Frage, ob durch die vorgenommenen Änderungen die Verkehrssicherheit<br />

wesentlich beeinträchtigt ist, bleibt Tatfrage. Bei technischen Mängeln hängt es<br />

davon ab, ob das Fahrzeug in Gefahrensituationen auf Grund der Mängel mit<br />

Sicherheit noch beherrschbar bleibt und innerhalb der gesetzlich vorgegebenen<br />

Mindestanforderungen z.B. abgebremst oder gelenkt werden kann. Unterstützend<br />

kann die sog. HU-Richtlinie 20 herangezogen werden. 21<br />

§ 30 StVZO<br />

Fraglich ist, ob ggf. (auch) ein Verstoß gegen § 30 I StVZO vorliegt. Nach dieser<br />

Vorschrift müssen Fahrzeuge so gebaut und ausgerüstet sein, dass ihr<br />

19<br />

20<br />

21<br />

Entgegen OLG Hamm DAR 2007, 340 (= NZV 2007, 428; VRS 112, 285). Vgl. zum Analogieverbot BVerfGE<br />

82, 6.<br />

Richtlinie für die Durchführung von Hauptuntersuchungen und die Beurteilung der dabei festgestellten<br />

Mängel an Fahrzeugen nach § 29 StVZO vom 09.03.2006 (VkBl. 2006, 293).<br />

Köhler/Müller, Gefahrentatbestände in Bußgeldanzeigen, in. VD 2006, 283.<br />

- 28 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet,<br />

behindert oder belästigt. Das ist Tatfrage.<br />

Die Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 69a III oder IV Nr. 1<br />

StVZO dar und ist bußgeldbewehrt [TBNR: 330000 (25,- €uro), 330600 (90,- €uro)],<br />

wenn – vergleiche die Erläuterungen zu § 19 V StVZO - die Verkehrssicherheit<br />

wesentlich beeinträchtigt wird.<br />

Ergibt die Sachverhaltsprüfung tatsächlich eine wesentliche Beeinträchtigung der<br />

Verkehrssicherheit liegt eine Gesetzeskonkurrenz vor, da der Betroffene nunmehr<br />

sowohl gegen § 19 V StVZO als auch gegen § 30 StVZO verstößt.<br />

Verstoß gegen zulassungsrechtliche Bestimmungen<br />

Die Erteilung der Zulassung stellt einen begünstigenden Verwaltungsakt i.S.d. § 35<br />

VwVerfG dar. Das Vorhandensein einer Betriebserlaubnis ist jedoch keine<br />

Bedingung im verwaltungsrechtlichen Sinne sondern eine Tatbestandsvoraussetzung.<br />

Fällt diese durch das Erlöschen der Betriebserlaubnis weg, führt dies<br />

zwar zur Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes, nicht aber auch zu dessen<br />

Unwirksamkeit.<br />

Mithin liegt grundsätzlich kein Verstoß gegen zulassungsrechtliche Bestimmungen<br />

vor. 22<br />

Allerdings ist aufgrund der unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen zwischen<br />

zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Fahrzeugen zu unterscheiden.<br />

- Erlischt die Betriebserlaubnis eines zulassungspflichtigen Fahrzeugs, liegt aus<br />

den wie vor genannten Gründen grundsätzlich keine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3<br />

I FZV vor.<br />

- Etwas anderes gilt allerdings für die Fälle, in denen das Erlöschen der<br />

Betriebserlaubnis dazu führt, dass ein zulassungsfreies Fahrzeugs nunmehr<br />

zulassungspflichtig ist. Die genannten Fahrzeuge werden sodann ohne die<br />

verkehrsrechtlich geforderte Zulassung in Betrieb gesetzt mit der Folge, dass<br />

nunmehr ein Verstoß gegen § 3 I FZV vorliegt. Dieser ist ordnungswidrig i.S.d. §<br />

48 Nr. 1a FZV und mit einem Bußgeld bedroht.<br />

- Gemäß § 4 I FZV dürfen die von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren<br />

ausgenommenen Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb genommen<br />

werden, wenn sie einem genehmigten Typ entsprechen oder eine<br />

Einzelgenehmigung erteilt ist, d.h.: zulassungsfreie Fahrzeuge dürfen nur mit<br />

Betriebserlaubnis eingesetzt werden. Damit liegt im Gegensatz zu der für<br />

zulassungspflichtige Fahrzeuge geltenden Regelung ein zulassungsrechtlicher<br />

Verstoß vor: Nach Erlöschen der Betriebserlaubnis eingesetzte zulassungsfreie<br />

Fahrzeuge erfüllen den Tatbestand des „Inbetriebsetzen ohne die erforderliche<br />

Betriebserlaubnis“ i.S.d. § 4 I FZV. 23 Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. §<br />

48 Nr. 1a FZV dar und ist mit Bußgeld bedroht.<br />

22<br />

23<br />

BLFA-StVO/StVOWiG I/2007, 25; Verfasser PVT 2007, 146; Hentschel/König/Dauer, Rn. 14 zu § 19 StVZO;<br />

OLG Jena DAR 2009, 406; OLG Jena 2010, 415 (Anm. Verfasser NZV 2011, 172).<br />

BLFA-StVO/StVOWi I/2007, S. 25.<br />

- 29 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Maßnahmen der Polizei<br />

1.<br />

Je nach Gefährdungspotential der Veränderungen:<br />

- Untersagung der Weiterfahrt / Entfernen des Kfz aus dem öffentlichen<br />

Verkehrsraum (Rechtsgrundlage: PolG)<br />

- je nach Fallgestaltung kommt aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine<br />

Anordnung über eine Betriebsbeschränkung in Betracht. (Sichtverhältnisse,<br />

Wetter und Gefährdungsgrad)<br />

2.<br />

Beweissicherung durch Fotos, Abgas- oder Schallpegelmessung, Erstellung eines<br />

Gutachtens z.B. bei TÜV oder DEKRA, Verfahrensverwertbare Vernehmung des<br />

Betroffenen vor Ort.<br />

3.<br />

Eine Betriebsuntersagung durch die Polizei gem. § 5 FZV (bisher: § 17 StVZO) ist<br />

nicht zulässig. In Frage kommt die Unterrichtung des StVA (Kontrollbericht).<br />

4.<br />

Die Sicherstellung des Kennzeichens als psychologische Schranke zur Verhinderung<br />

einer weiteren Inbetriebnahme ist ebenso wie die Sicherstellung des Kfz als Ganzes<br />

bei entsprechender Gefährdung und (uneinsichtigem) Verhalten des Betroffenen<br />

zulässig.<br />

Auf den Fahrzeughalter können im Einzelfall folgende Kosten zukommen:<br />

1 Sicherstellungskosten (Abschleppen) 150,- bis 200,- €<br />

2 Gutachten > 600,- €<br />

3 Bußgeld 135,- bis 270,- €<br />

4 Verwaltungsgebühren 20,- €<br />

5 Kosten für den Rückbau je nach Sachverhalt<br />

6 Wiedervorführung 45,- €<br />

7 Rechtsanwaltskosten<br />

Gerichtskosten<br />

7 4 Punkte im VZR<br />

8 Inhaber eines Probeführerschein:<br />

- Aufbauseminar<br />

- Verlängerung der Probezeit<br />

- 30 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Prüfungsschema: „Erlöschen der Betriebserlaubnis“<br />

1. § 1 StVG, Zulassungspflicht für Kfz / Anhänger<br />

- Kfz / Anhänger<br />

- öffentlicher Verkehrsraum<br />

- „in Betrieb setzen“ = führen<br />

2. § 16 I StVZO<br />

- „besonderes Zulassungsverfahren“ gemäß § 3 ff FZV<br />

3. § 1 FZV Anwendungsbereich der FZV<br />

- BbH von mehr als 6 km/h<br />

4. § 3 FZV<br />

- Typ-/Einzelgenehmigung vorhanden<br />

- Haftpflichtversicherung<br />

- Zuteilung eines Kennzeichens<br />

- Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung<br />

5. § 8 FZV Kennzeichen<br />

- Vorhanden und angebracht<br />

6. § 11 V FZV<br />

- Zulassungsbescheinigung Teil I wird mitgeführt und ausgehändigt<br />

7. § 19 II oder III StVZO<br />

- Vorsätzliche, aktive Veränderung<br />

- Liegt eine BE, Bauartgenehmigung vor<br />

- Art- /Typvariante<br />

- Gefährdungsvariante<br />

- Umweltvariante<br />

8. Fahrt zum TÜV, DEKRA, StVA [§ 19 V StVZO (§ 10 IV FZV)]<br />

9. Ergebnis: Keine ABE oder Eintrag in Zulassungsbescheinigung - BE erloschen<br />

10. Konsequenz: Das Fahrzeug darf auf öffentlichen Straßen nicht (mehr) in<br />

Betrieb genommen werden.<br />

11. Ergebnis: Begründung des Verstoßes gegen § 19 V StVZO<br />

12. Verstoß ist OWi gemäß §§ 19 V, 69a II Nr. 1a StVZO i. V. m. § 24 StVG<br />

- 31 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Prüfungsschema: „Verstoß gegen § 30 I StVZO“<br />

1. § 1 StVG, Zulassungspflicht für Kfz / Anhänger<br />

- Kfz / Anhänger<br />

- öffentlicher Verkehrsraum<br />

- „in Betrieb setzen“ = führen<br />

2. § 16 I StVZO<br />

- „besonderes Zulassungsverfahren“ gemäß § 3 ff FZV<br />

3. § 1 FZV Anwendungsbereich der FZV<br />

- BbH von mehr als 6 km/h<br />

4. § 3 FZV<br />

- Typ-/Einzelgenehmigung vorhanden<br />

- Haftpflichtversicherung<br />

- Zuteilung eines Kennzeichens<br />

- Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung<br />

5. § 8 FZV Kennzeichen<br />

- Vorhanden und angebracht<br />

6. § 11 V FZV<br />

- Zulassungsbescheinigung Teil I wird mitgeführt und ausgehändigt<br />

7. § 30 I StVZO<br />

- Teilnahme am Straßenverkehr<br />

- Schädigung, Gefährdung, Behinderung, Belästigung<br />

- § 30 I StVZO setzt keine konkrete Gefahr usw. voraus<br />

8. Ergebnis: Begründung des Verstoßes gegen § 30 I StVZO<br />

9. Verstoß ist OWi gemäß §§ 30 I, 69a III oder IV Nr. 1 StVZO i. V. m. § 24 StVG<br />

- 32 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Prüfungsschema: Erlöschen der Betriebserlaubnis bei einem zulassungsfreien<br />

Fahrzeug<br />

Sachverhalt:<br />

Die Polizei stellt im Rahmen der Kontrolle eines Mofas Veränderungen fest, die eine<br />

Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h ermöglichen.<br />

Hinweis:<br />

Im vorliegenden Fall führten die Veränderungen (der Fahrzeugart) zum Erlöschen<br />

der Betriebserlaubnis. Damit liegt ein Verstoß gegen § 19 V StVZO vor. Das gilt es<br />

anhand des Prüfungsschemas zu prüfen.<br />

Darüber hinaus kann (die Frage der Gesetzeskonkurrenz einmal ausgeklammert)<br />

auch ein Verstoß gegen § 30 I StVZO vorliegen. Auch dies gilt es zu prüfen.<br />

Schließlich liegt auch ein Verstoß gegen zulassungsrechtliche Bestimmungen vor.<br />

1. § 1 StVG, Zulassungspflicht für Kfz / Anhänger<br />

- Kfz / Anhänger<br />

- öffentlicher Verkehrsraum<br />

- „in Betrieb setzen“ = führen<br />

2. § 16 I StVZO<br />

- „besonderes Zulassungsverfahren“ gemäß § 3 ff FZV<br />

3. § 1 FZV Anwendungsbereich der FZV<br />

- BbH mehr als 6 km/h<br />

4. § 3 FZV<br />

- Typ-/Einzelgenehmigung vorhanden<br />

- Haftpflichtversicherung<br />

- Zuteilung eines Kennzeichens<br />

- Ausfertigung der Zulassungsbescheinigung<br />

5. Ausnahme von Zulassungsverfahren:<br />

- § 3 II Nr. 1 d FZV Mofa:<br />

o Definition § 2 Nr. 11 a FZV (KKR) und § 4 I Nr. 1 FeV: Einspurige,<br />

einsitziges Fahrrad mit Hilfsmotor – auch ohne Tretkurbel, BbH max. 25<br />

km/h<br />

- § 4 I FZV Typ-/Einzelgenehmigung<br />

- § 1 I PflichtVG Versicherungspflicht<br />

- §§ 4 III, 26, 27 III FZV: Versicherungskennzeichen nur an der Rückseite<br />

- § 26 I FZV Versicherungsbescheinigung mitführen/aushändigen<br />

- 33 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

6. § 4 V FZV Typ-/Einzel-Genehmigung<br />

- mitführen/aushändigen<br />

7. Veränderungen am KFZ (Welches Kfz liegt jetzt vor)<br />

7.1 Prüfung der Ordnungswidrigkeit nach § 19 V StVZO<br />

7.2 Unter Verweis auf die vorgenannten Punkte 1 bis 6 Prüfung der<br />

Ordnungswidrigkeit nach § 30 I StVZO<br />

7.3 Unter Verweis auf die vorgenannten Punkte 1 bis 6 Prüfung der<br />

zulassungsrechtlichen Bestimmungen<br />

7.3.1 Alternative:<br />

An dem Mofa wurde der Hubraum über 50 ccm bis max. 125 ccm verändert, dann<br />

wird daraus ein Leichtkraftrad welches ebenfalls gem. § 3 II FZV vom<br />

Zulassungsverfahren ausgenommen ist, allerdings ohne die erforderliche Typ-<br />

/Einzelgenehmigung gem. § 4 I FZV in Betrieb gesetzt wird.<br />

Tatbestand BKat TBNR €uro<br />

Sie setzten das zulassungsfreie Fahrzeug<br />

ohne die dafür erforderliche<br />

Typgenehmigung/Einzelgenehmigung in<br />

Betrieb. § 4 I, § 48 FZV; § 24 StVG; B 3<br />

175 804600 50,-<br />

Der Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 4 I i.V.m. § 48 FZV i.V.m. § 24<br />

StVG dar.<br />

7.3.2 Alternative:<br />

Das Mofa wurde ohne Manipulation des Hubraumes verändert, also hat es weiterhin<br />

nicht mehr als 50 cm³ aber eine Geschwindigkeit von 125 km/h. Damit ist es unter die<br />

Definition des Kraftrades in § 2 Nr. 9 FZV einzuordnen. Das Kfz ist somit keine<br />

Ausnahme vom Zulassungsverfahren gemäß § 3 II FZV und es entsteht<br />

Zulassungspflicht nach § 3 I FZV.<br />

Tatbestand BKat TBNR €uro<br />

Sie setzten das Fahrzeug in Betrieb, obwohl<br />

es nicht zum Verkehr zugelassen war.<br />

§ 3 I, § 48 FZV; § 24 StVG; B 3<br />

175 803600 50,-<br />

Der Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 3 I i.V.m. § 48 FZV i.V.m. § 24<br />

StVG dar.<br />

- 34 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Eine Straftat gemäß § 370 AO oder eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 378 AO liegt<br />

regelmäßig aufgrund der entgegenstehenden Vorschrift des § 3 I DV-KraftStG nicht<br />

vor. Die in solchen Fällen einschlägige widerrechtliche Benutzung ist dort nämlich<br />

nicht als meldepflichtiger Tatbestand aufgeführt. Übrig bleibt die Steuerschuld und<br />

die Mitteilungspflicht der Polizei darüber gegenüber den Finanzbehörden aufgrund §<br />

116 AO.<br />

§§ 1, 6 PflichtVG sind nicht anwendbar, wenn das versicherte Fahrzeug verändert<br />

wird, weil ein gültiger Versicherungsvertrag besteht.<br />

Fragen aus der Praxis zum Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Beantwortet von Immanuel Noske, LAFP NRW:<br />

Sachverhalt 1:<br />

Jemand hat im Fachhandel eine Sportauspuffanlage für seinen VW Golf 5 gekauft.<br />

Dafür hat er vom Händler eine EG-Genehmigung (also eine Betriebserlaubnis im<br />

Sinne § 19 III Nr. 2 StVZO) ausgehändigt bekommen.<br />

Diese Anlage baut er nun an seinen VW Golf 5. Da für europäische Erlaubnisse und<br />

Genehmigungen keine Einbauabnahme besteht, musste er den VW Golf 5 mit der<br />

neuen Anlage auch nicht irgendwo vorführen.<br />

Frage:<br />

Wie kann der Kollege bei der Verkehrskontrolle nun erkennen, ob mit der<br />

Auspuffanlage alles in Ordnung ist. Reicht es, wenn der Kfz-Führer ihm die vom<br />

Fachhändler ausgehändigte EG-Genehmigung überreicht (Mitführpflicht gemäß § 19<br />

IV StVZO) oder gibt es für die Zulässigkeit dieser Veränderung (die ja die<br />

Umweltvariante aus § 19 II StVZO betrifft) weitere Erfordernisse<br />

Antwort:<br />

Zunächst existiert für die beschriebene EG-Genehmigung keine Mitführpflicht. § 19<br />

IV StVZO spricht lediglich die Fälle des § 19 III Nr. 1 und 3 StVZO an. Die EG-<br />

Genehmigung ist allerdings in Nr. 2 beschrieben. Dieser Umstand ist in der Praxis<br />

jedoch kaum bekannt, so dass man bei der überwiegenden Anzahl der Kontrollen<br />

auch EG-Genehmigungen ausgehändigt bekommt.<br />

Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit gestaltet sich jedoch schwierig, da die<br />

Genehmigungen nicht zwingend in Deutsch verfasst sein müssen.<br />

Für die Praxis bedeutet dies, dass der einzige Weg über die Genehmigungsnummer<br />

des Bauteils zum KBA führt. Dort ist man in der Lage, Auflagen oder<br />

Einschränkungen mitzuteilen. Zu den Geschäftszeiten kann dies sicher telefonisch<br />

erfolgen - außerhalb der Geschäftszeiten wird es problematisch.<br />

- 35 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Inzwischen können übrigens sogar einige Anhängerkupplungen an Pkw "selbst"<br />

angebaut werden, OHNE dass eine weitere Überprüfung stattfinden muss (auch<br />

diese haben dann eine EG-Genehmigung).<br />

Sachverhalt 2:<br />

Seitdem die Zulassungsstellen nur noch die Zulassungsbescheinigungen Teil 1<br />

aushändigen, werden nachträgliche Veränderungen am Kfz dort nicht mehr<br />

eingetragen, sondern nur noch in einer Kartei der Zulassungsstelle "verwaltet".<br />

Frage:<br />

Welche Veränderungen müssen überhaupt bei der Zulassungsstelle angezeigt<br />

werden. Reicht es nicht aus, wenn man, wie oben im Auspuffbeispiel, eine ABE oder<br />

EG-Genehmigung vorlegen kann<br />

Antwort:<br />

Die wahlweisen Rad-Reifen-Kombinationen, die der Fahrzeughersteller serienmäßig<br />

für ein bestimmtes Fahrzeug freigibt, sind nicht mehr alle in die<br />

Zulassungsbescheinigung eingetragen. Es wird nur noch eine Kombination<br />

aufgenommen (das muss nicht der tatsächlich montierten entsprechen). Aufschluss<br />

kann nur der Fahrzeughersteller geben (über die FIN).<br />

Bei Teilen für die ein Teilegutachten existiert muss eine Anbauabnahme im Sinne<br />

des § 19 III StVZO erfolgen. Das Textfeld 22 der Zulassungsbescheinigung wird<br />

dann auf der Anbauabnahme fortgeführt. Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist<br />

erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle erforderlich. Fahrzeugteile mit<br />

einer Teile-Betriebserlaubnis (z. B. dunkel eingefärbte Schlussleuchten) unterliegen<br />

in der Regel nicht der Abnahme und somit auch nicht dem Eintrag. Jedoch: Die ABE<br />

unterliegt der Mitführpflicht (19 III StVZO) und es müssen alle Auflagen eingehalten<br />

werden (im o. a. Beispiel ist dies in der Regel das zusätzliche Anbringen von<br />

Rückstrahlern).<br />

Sämtliche Sonderabnahmen, die über die Begutachtung nach 19 III StVZO<br />

hinausgehen (z. B. sog. Einzelabnahmen) müssen in die Zulassungsbescheinigung<br />

eingetragen werden.<br />

Sachverhalt 3:<br />

Jemand kauft sich für seinen Audi A3 im Fachhandel eine neue Fahrzeugfront, also<br />

mit Spoilerlippe und verändertem Kühlergrill. In der ausgehändigten ABE steht, dass<br />

der Einbau von einem Sachverständigen abgenommen werden muss.<br />

- 36 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

Frage:<br />

Wie sieht das in der Praxis aus. Fahre ich also mit meiner neuen A3 Front zur<br />

DEKRA, lasse das Teil begutachten und bekomme dann ein Zertifikat Muss ich mit<br />

diesem Zertifikat dann noch zur Zulassungsstelle, um das ganze "eintragen", also in<br />

die dortige Kartei aufnehmen zu lassen<br />

Früher wurden diese Veränderungen in den Fahrzeugschein "eingetragen". Das wird<br />

ja heute nicht mehr gemacht. Woher weiß ich aber bei der Kontrolle, ob der Kfz-<br />

Führer die Veränderung seines A3 tatsächlich (wenn er denn überhaupt dazu<br />

verpflichtet ist) auch bei der Zulassungsstelle angezeigt hat Oder reicht es, wenn er<br />

bei der Kontrolle das Einbaugutachten der DEKRA präsentieren kann<br />

Antwort:<br />

Letzteres reicht völlig aus! Das Textfeld des Fahrzeugscheines wird in der<br />

Anbauabnahme fortgeführt (es ist quasi wie eingetragen mit dem Unterschied, dass<br />

der Halter nicht für jede Veränderung eine neue Zulassungsbescheinigung benötigt.<br />

Bei der nächsten Befassung (z. B. Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk) ist<br />

eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente erforderlich (da ja dann ohnehin eine<br />

neue<br />

Zulassungsbescheinigung erstellt werden muss).<br />

Wichtig: Die Anbauabnahme ist UNVERZÜGLICH durchzuführen. D. h. nach Einbau<br />

auf DIREKTEM Weg, ansonsten wäre die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs<br />

erloschen!<br />

Sachverhalt 4:<br />

Es gibt Kfz-Felgen (AZEV, Borbet etc.), die man sich im Nachhinein an seinen Pkw<br />

anbauen kann. Beim Kauf bekommt man für diese ebenfalls eine ABE und muss den<br />

Anbau (so wie es in der ABE dann eben steht) begutachten lassen oder nicht.<br />

Frage:<br />

Was ist mit Felgen, die z.B. für einen Golf 5 beim VW-Händler gekauft werden, z.B.<br />

vom VW-Haustuner ABT Ist es so, dass bei der Prüfung des Kfz-Prototyps nach §<br />

20 StVZO häufig auch eine ganze Reihe von Felgen, Spoilern, Scheinwerfertunings<br />

etc. mitgeprüft werden und dann auch mit unter die Allgemeine Betriebserlaubnis für<br />

Typen gem. § 20 StVZO fallen Bekomme man für diese Teile dann keine ABE<br />

mehr, die bei einer Kontrolle vorgewiesen werden kann Woher weiß dann aber der<br />

Kollege, ob dieser Fahrzeugfront von ABT oder die Felgen von Projekt ZWO schon<br />

im Rahmen der Prototypprüfung gemäß § 20 StVZO mitgeprüft und für tauglich<br />

befunden wurden<br />

Antwort:<br />

Projekt ZWO und ABT sind Fahrzeugtuner, die sich in der Regel nicht mit den<br />

Größen einer vom Hersteller freigegebenen Rad-Reifen-Kombination zufrieden<br />

geben. Daher werden wir insbesondere für Felgen dieser Hersteller regelmäßig eine<br />

ABE bekommen müssen. Den Auflagen dieser ABE kann dann entnommen werden,<br />

- 37 -

Erlöschen der Betriebserlaubnis<br />

ob z. B. eine Anbauabnahme erforderlich ist oder z. B. nur bestimmte Reifengrößen<br />

gefahren werden dürfen.<br />

Zu diesem Thema – Hinweis auf die Seite www.tune-it-safe.de.<br />

Sachverhalt 5:<br />

Im Sommer führen viele Kräder sog. Sportauspuffs. Für diese Sportauspuffanlagen<br />

wird eine Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO ausgehändigt.<br />

Frage:<br />

Wie kann ich herausfinden, ob nicht im Nachhinein noch selbständig am<br />

Sportauspuff "herumgebastelt" wurde, um ihn noch sportlicher, also noch lauter zu<br />

machen (sog. "Brülltüte") Gibt es da für die Kollegen irgendwelche Tipps, woran sie<br />

schnell und einfach erkennen können, ob der Auspuff "leergeräumt" wurde bzw. ob<br />

tatsächlich im Nachhinein eigenmächtig daran manipuliert wurde und somit trotz<br />

vorliegender Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO die Umweltvariante aus § 19 III<br />

StVZO zutrifft<br />

Antwort:<br />

Gibt es! Bei sehr vielen Anlagen wird einfach das sog. Prallblech entfernt (erkennt<br />

man häufig durch einen Blick in die Abgasanlage). Ferner werden momentan<br />

manipulierte Anlagen (bei ebay) angeboten, die man mechanisch oder elektrisch<br />

während der Fahrt lauter oder leiser regeln kann. Das funktioniert in dem das<br />

Prallblech beweglich ist und man es einfach im Auspuff verdreht (mechanisch oder<br />

mit Elektromotor) Somit während der Fahrt laut und bei der Kontrolle wieder leise<br />

schaltet. Daneben gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Manipulation.<br />

- 37a -

Maßnahmen § 5 FZV<br />

Verbot der<br />

Weiterfahrt<br />

Verkehrsüberwachung<br />

§ 19 III StVZO<br />

EG-Typgenehmigung<br />

Änderungen<br />

nationale<br />

Typgenehmigung<br />

Abgas- und<br />

Geräuschverhalten<br />

§ 19 II StVZO<br />

Betriebserlaubnis<br />

Voraussetzung<br />

für die<br />

Zulassung<br />

Gefährdung<br />

Einzelgenehmigung<br />

Fahrzeugart<br />

COC<br />

§ 19 V StVZO<br />

§ 30 I StVZO<br />

§ 4 I FZV<br />

zulassungspflichtige<br />

Fahrzeuge<br />

Voraussetzung<br />

Zulassung<br />

Versicherung<br />

Steuer<br />

AKB<br />

Vertrag<br />

widerrechtliche<br />

Benutzung<br />

§ 30 I StVZO<br />

§ 19 V StVZO<br />

zulassungsfreie<br />

Fahrzeuge<br />

Rechtsfolgen<br />

§ 3 I FZV<br />

4 Erlöschen BE MindMap.pdf - 17.05.2012 - The Mindjet Team

Kennzeichen<br />

5 Kennzeichen<br />

5.1 Zuteilung von Kennzeichen<br />

§ 8 I FZV Die Zulassungsbehörde teilt dem Fahrzeug ein Kennzeichen zu. Es besteht<br />

aus einem Unterscheidungszeichen für den Verwaltungsbezirk (im<br />

gezeigten Beispiel: HH) und einer Erkennungsnummer (im gezeigten<br />

Beispiel: EU 194). Die Unterscheidungszeichen sind nach Maßgabe der<br />

Anlage 1 zu vergeben bzw. werden im Bundesanzeiger bekannt gemacht.<br />

Das Eurokennzeichen ist ab dem 01.11.2000 zu verwenden. Kennzeichen,<br />

die vor dem 01.11.2000 zugeteilt worden sind, gelten jedoch weiter.<br />

5.2 Besondere Kennzeichen<br />

§ 9 II FZV Grünes Kennzeichen<br />

Bei Fahrzeugen, deren Halter von der Kraftfahrzeugsteuer befreit ist, ist<br />

abweichend von § 10 I FZV ein Kennzeichen mit grüner Beschriftung auf<br />

weißem Grund zuzuteilen.<br />