16. April 2013 - Slavisches Institut

16. April 2013 - Slavisches Institut

16. April 2013 - Slavisches Institut

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

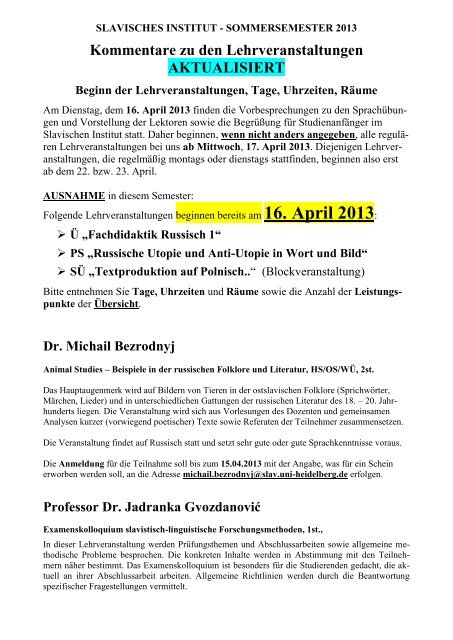

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Kommentare zu den Lehrveranstaltungen<br />

AKTUALISIERT<br />

Beginn der Lehrveranstaltungen, Tage, Uhrzeiten, Räume<br />

Am Dienstag, dem <strong>16.</strong> <strong>April</strong> <strong>2013</strong> finden die Vorbesprechungen zu den Sprachübungen<br />

und Vorstellung der Lektoren sowie die Begrüßung für Studienanfänger im<br />

Slavischen <strong>Institut</strong> statt. Daher beginnen, wenn nicht anders angegeben, alle regulären<br />

Lehrveranstaltungen bei uns ab Mittwoch, 17. <strong>April</strong> <strong>2013</strong>. Diejenigen Lehrveranstaltungen,<br />

die regelmäßig montags oder dienstags stattfinden, beginnen also erst<br />

ab dem 22. bzw. 23. <strong>April</strong>.<br />

AUSNAHME in diesem Semester:<br />

Folgende Lehrveranstaltungen beginnen bereits am <strong>16.</strong> <strong>April</strong> <strong>2013</strong>:<br />

‣ Ü „Fachdidaktik Russisch 1“<br />

‣ PS „Russische Utopie und Anti-Utopie in Wort und Bild“<br />

‣ SÜ „Textproduktion auf Polnisch..“ (Blockveranstaltung)<br />

Bitte entnehmen Sie Tage, Uhrzeiten und Räume sowie die Anzahl der Leistungspunkte<br />

der Übersicht.<br />

Dr. Michail Bezrodnyj<br />

Animal Studies – Beispiele in der russischen Folklore und Literatur, HS/OS/WÜ, 2st.<br />

Das Hauptaugenmerk wird auf Bildern von Tieren in der ostslavischen Folklore (Sprichwörter,<br />

Märchen, Lieder) und in unterschiedlichen Gattungen der russischen Literatur des 18. – 20. Jahrhunderts<br />

liegen. Die Veranstaltung wird sich aus Vorlesungen des Dozenten und gemeinsamen<br />

Analysen kurzer (vorwiegend poetischer) Texte sowie Referaten der Teilnehmer zusammensetzen.<br />

Die Veranstaltung findet auf Russisch statt und setzt sehr gute oder gute Sprachkenntnisse voraus.<br />

Die Anmeldung für die Teilnahme soll bis zum 15.04.<strong>2013</strong> mit der Angabe, was für ein Schein<br />

erworben werden soll, an die Adresse michail.bezrodnyj@slav.uni-heidelberg.de erfolgen.<br />

Professor Dr. Jadranka Gvozdanović<br />

Examenskolloquium slavistisch-linguistische Forschungsmethoden, 1st.,<br />

In dieser Lehrveranstaltung werden Prüfungsthemen und Abschlussarbeiten sowie allgemeine methodische<br />

Probleme besprochen. Die konkreten Inhalte werden in Abstimmung mit den Teilnehmern<br />

näher bestimmt. Das Examenskolloquium ist besonders für die Studierenden gedacht, die aktuell<br />

an ihrer Abschlussarbeit arbeiten. Allgemeine Richtlinien werden durch die Beantwortung<br />

spezifischer Fragestellungen vermittelt.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Professor Dr. Jadranka Gvozdanović<br />

Slavisch-germanische Sprachkontakte, HS/OS/WÜ, 2st.,<br />

Slavisch-germanische Sprachkontakte können seit dem Urslavischen verfolgt werden; seit dem Mittelalter<br />

werden diese sprachlichen Kongruenzerscheinungen auf attestierte Kulturkontakte zurückgeführt.<br />

In diesem Hauptseminar werden wir uns unter synchronen und diachronen Perspektiven<br />

mit dieser langen Kontaktgeschichte befassen und neben strukturellen Auswirkungen von Kontakten<br />

auch ihre Bewertung im Zuge der Normierungen analysieren.<br />

Einige Literaturhinweise<br />

Kątny, A. (Hrsg.) Aspektualität in slavischen und germanischen Sprachen. Poznań.<br />

Kiparsky, Valentin, 1934. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen. Helsinki.<br />

Kwilecka, I. (red.) 1987. Etnolingwistyczne i kulturowe zwiazki Słowian z Germanami.<br />

Wrocław.<br />

Martynov, V.V. (red.) 1969. Tipologija i vzaimodejstvie slavjanskich i germanskich jazykov.<br />

Minsk.<br />

Stang, Chr.S. 1972. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen<br />

und Germanischen. Oslo.<br />

Suprun, A.E. (red.) 1996. Slavjanogermanskie jazykovye paralleli. Minsk.<br />

Leistungsanforderung: aktive Teilnahme, Referat und Hausarbeit.<br />

Typologie der slavischen Sprachen, HS/OS/WÜ, 2st.<br />

Seit der slavischen Migrationszeit um die Mitte des ersten Jahrtausends n.Chr. unterliegen die Varietäten<br />

des damaligen Urslavischen zunehmenden typologischen Differenzierungen, die zum Teil als<br />

Auswirkungen unterschiedlicher Sprachkontakte zu werten sind. Während phonologische und lexikalische<br />

Ausdifferenzierung schon sehr früh beginnen, treten markante morphologische Unterscheidungen<br />

seit dem Mittelalter auf. Slavische Sprachen nehmen an Sprachbünden als mehrsprachigen<br />

kommunikativen Räumen teil und entwickeln z.B. auf dem Balkan typologische Merkmale, die von<br />

den anderen slavischen Sprachen wesentlich abweichen. In diesem Hauptseminar werden wir uns<br />

mit den sprachsystematischen, sprachgeschichtlichen und typologischen Überlegungen befassen,<br />

wobei Sprachwandelphänomene eine zentrale Rolle spielen werden.<br />

Einige Literaturhinweise<br />

Bartoszewicz, A. (red.) Issledovanija po glagolu v slavjanskich jazykach: Tipologija i<br />

sopostavlenie. Warszawa.<br />

Kacnel’son, S.D. 1974. Sprachtypologie und Sprachdenken. München: Hueber.<br />

Klimov, G.A. 1977. Tipologija jazykov aktivnogo stroja. Moskva: Nauka.<br />

Mečkovskaja, Nina. 2011. Obščee jazykoznanie: strukturnaja i social’naja tipologija jazykov.<br />

Moskva: Flinta.<br />

Nedjalkov, V.P. 1988. Typology of resultative constructions. Amsterdam.<br />

Uspenskij, B.A. 1965. Strukturnaja tipologija jazykov. Moskva: Nauka.<br />

Sawicka, I. 1997. The Balkan Sprachbund in the light of phonetic features. Warszawa.<br />

Leistungsanforderung: aktive Teilnahme, Referat und Hausarbeit

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Professor Dr. Urs Heftrich<br />

Absurdes Drama in Polen und der Tschechoslowakei aus komparatistischer Perspektive,<br />

HpS/OS, 2st.<br />

„Das Theater des Absurden, als Bewegung betrachtet, begann mit Ionescos ‚La cantatrice chauve‘<br />

(Die kahle Sängerin, 1950)“ – so kann man es in einem führenden Handbuch zur modernen Literatur<br />

nachlesen. Damit wird die noch immer vorherrschende Wahrnehmung auf den Punkt gebracht:<br />

Das absurde Theater gilt weithin als eine Erfindung des Westens. Die gängigen Namen, die – neben<br />

Ionesco – mit dieser Richtung des Dramas assoziiert werden, lauten Beckett, Genet, Albee, Arrabal,<br />

Pinter, Stoppard, Dürrenmatt; als wichtigster Vorläufer gilt Jarrys „Ubu roi“ von 1896. Die polnischen<br />

und tschechischen Dramatiker des Absurden erscheinen unter dieser Perspektive nur noch als<br />

spätere Anwender einer Poetik, die weiter westlich entwickelt wurde. Wie verengt diese Wahrnehmung<br />

tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die osteuropäische Theaterlandschaft, die lange bevor der<br />

Begriff des Absurden Theaters in Umlauf kam, in dieser Richtung wegweisende Stücke hervorgebracht<br />

hat. Die Geschichte des Absurden auf der Bühne ist wohl eher eine von wechselseitiger Befruchtung<br />

zwischen West und Ost: So wie westliche Dramatiker sich kaum dem Einfluss Gogol’s<br />

und Čechovs entziehen konnten, müssen ihre osteuropäischen Kollegen sich schon vom polnischrussischen<br />

Stoff des „Ubu Roi“ angesprochen gefühlt haben.<br />

Um ein ausgewogeneres Bild zu vermitteln, soll die Bühne des Absurden im Seminar gleichsam mit<br />

dem Weitwinkelobjektiv erfasst werden. Dazu nehmen wir bewusst auch Werke in den Blick, die<br />

gewöhnlich nicht dem Absurden Theater zugerechnet werden, für dessen Entwicklung jedoch eine<br />

maßgebliche Rolle spielten. Alle Texte werden auch in deutscher Übersetzung zur Verfügung gestellt;<br />

Studierende der Polonistik und Bohemistik können – und müssen (!) – einen Blick über den<br />

Zaun des „Nachbarlandes“ werfen.<br />

Literaturangaben:<br />

Primärtexte: 1. Nikolaj Gogolʼ: Ženitʼba / Die Heirat (1835); 2. Anton Čechov: Drama (1886) & Der Heiratsantrag<br />

/ Predloženie (1888) & Tragöde wider Willen / Tragik ponevole (1889); 3. Stanisław Wyspiański:<br />

Wesele / Hochzeit (1901); 4. Stanisław Witkiewicz: Szewcy / Die Schuster (1934); 5. Witold Gombrowicz:<br />

Ślub / Die Trauung (1945); 6. Samuel Beckett: En attendant Godot / Warten auf Godot (1953); 7. Eugene<br />

Ionesco: Le nouveau locataire / Der neue Mieter (1955); 8. Tadeusz Różewicz: Kartoteka / Die Kartothek<br />

(1959); 9. Milan Kundera: Majitelé klíčů / Die Schlüsselbesitzer (1962); 10. Václav Havel: Zahradní<br />

slavnost / Das Gartenfest (1963); 11. Sławomir Mrożek: Tango (1964); 12. Josef Topol : Slavík k večeři /<br />

Nachtigall zum Abendessen (1965); 13. Zdeněk Mahler: Mlýn / Die Mühle (1966); 14. Václav Havel:<br />

Audience / Die Audienz (1978).<br />

Einführende Sekundärliteratur: Martin Esslin: The Theatre of the Absurd. Harmondsworth, 3. Aufl. 1982;<br />

Rüdiger Görner: Die Kunst des Absurden. Über ein literarisches Phänomen. Darmstadt 1996.<br />

Voraussetzung für den Scheinerwerb ist die Übernahme eines Kurzreferats und/oder das Bestehen von Textkenntnisklausuren,<br />

sowie die fristgerechte Abgabe einer Hausarbeit. Beginn: 25.04.<strong>2013</strong><br />

Einführung in die slavische Literaturwissenschaft – allgemeiner Teil, PS 3st.<br />

Die Einführung soll für das Studium der slavischen Literaturen zentrale Wissensbestände vermitteln.<br />

Das Programm umfasst u.a. die Punkte Arbeitstechnik (Suche und Nutzung von wissenschaftlicher<br />

Literatur, Anfertigung von Seminararbeiten), Grundlagen der Literaturwissenschaft (Methodisches<br />

Rüstzeug für die Textinterpretation, zentrale Begriffe der Analyse), Geschichte der<br />

slavischen Literaturen (Überblick über die Epochen).<br />

zusammen mit einer Einführung in die Slavische Literaturwissenschaft – besonderer Teil: 6 LP<br />

Beginn: 23.04.<strong>2013</strong>

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Professor Dr. Urs Heftrich<br />

Einführung in die slavische Literaturwissenschaft – besonderer Teil: Tschechisch, PS 2st.<br />

Ausgewählte Klassiker der tschechischen Literatur werden gelesen und interpretiert, u.a. die folgenden<br />

Werke, deren vorbereitende Lektüre während der Semesterferien dringend empfohlen wird:<br />

Jan Amos Komenský: Das Labyrinth der Welt; Karel Hynek Mácha: Mai; Karel Čapek: R.U.R.;<br />

Karel Čapek: Der Meteor; Bohumil Hrabal: Ich habe den englischen König bedient; Václav Havel:<br />

Das Gartenfest. Alle Titel sind in der Bibliothek auch auf deutsch zugänglich.<br />

Voraussetzung für den Scheinerwerb ist regelmäßige und aktive Teilnahme, die Übernahme von<br />

Kurzreferaten sowie die fristgerechte Abgabe einer Hausarbeit.<br />

Basismodul Literaturwissenschaft, für B.A., Magister, zusammen mit Einführung in die Slavische<br />

Literaturwissenschaft – allgemeiner Teil: 6 LP<br />

Beginn: 25.04.<strong>2013</strong><br />

Dr. Bettina Kaibach<br />

Die Darstellung der Shoah in der serbischen Literatur, HS/OS/WÜ, 2st.<br />

Mit Aleksandar Tišma, Danilo Kiš und David Albahari hat die jüngere serbische Literatur gleich<br />

drei Autoren hervorgebracht, die weltweit Beachtung finden. Die Vernichtung des europäischen<br />

Judentums durch die nationalsozialistische Tötungsmaschinerie steht im Zentrum ihres Schaffens.<br />

Für Danilo Kiš bildet das Verschwinden seines jüdischen Vaters einen Angelpunkt, um den sein<br />

gesamtes Werk kreist. Aleksandar Tišma entwirft in seinen Romanen ein von Traumatisierten bevölkertes<br />

Novi Sad, in dem die Kriegsvergangenheit gespenstische Präsenz gewinnt. David<br />

Albahari schildert die Nachwirkung der Shoah auf die sog. „zweite Generation“ und erforscht in<br />

seinem Roman Gec i Majer in beklemmender Weise die Psyche der Täter.<br />

Im Seminar sollen Werke von Tišma, Kiš und Albahari in erster Linie im Rahmen der anhaltenden<br />

Debatte um die Darstellbarkeit des Holocaust betrachtet werden. Zugleich soll die spezifische Problematik<br />

der Holocaustliteratur im jugoslavischen Kontext beleuchtet werden.<br />

Aus historischen Gründen war die Shoah in der kroatischen Literatur deutlich weniger präsent. Erst<br />

in jüngster Zeit ist eine energischere Hinwendung zu diesem Thema zu verzeichnen. Aus diesem<br />

Grund soll die kroatische literarische Auseinandersetzung mit der Shoah im Seminar nur<br />

ausblickshaft ins Auge gefasst werden. Studierende, die sich in ihrer Hausarbeit dezidiert mit der<br />

kroatischen Literatur befassen wollen, erhalten dazu gerne Gelegenheit.<br />

Die folgenden Texte sind umfangreicher und sollten daher (im serbischen Original oder in deutscher<br />

Übersetzung) möglichst schon in den Semesterferien gelesen werden:<br />

Aleksandar Tišma: Knjiga o Blamu (dt.: Das Buch Blam).<br />

Aleksandar Tišma: Upotreba čoveka (dt.: Der Gebrauch des Menschen)<br />

Danilo Kiš: Rani jadi (dt.: Frühe Leiden)<br />

Danilo Kiš: Bašta, pepeo (dt.: Garten, Asche)<br />

David Albahari: Gec i Majer (dt.: Götz und Meyer)<br />

Leistungsnachweis: aktive Teilnahme am Seminargespräch; regelmäßige Hausaufgaben; schriftliche<br />

Hausarbeit, ggf. Textkenntnisklausur.<br />

Seminarbeginn: 24.04.<strong>2013</strong>

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Jolanta Mazur-Schwenke<br />

Grundlagen der polnischen Grammatik und Lexik (Polnisch 1), Ü, 4st.<br />

Dieser Kurs hat zum Ziel, den Studierenden ohne Vorkenntnisse die grundlegenden grammatischen<br />

und lexikalischen Kategorien der polnischen Sprache zu vermitteln. Sie sollen befähigt werden, sich<br />

in typischen Situationen der Alltagskommunikation adäquat auszudrücken, und einen Grundwortschatz<br />

zu Themen wie Familie, Studium, Freizeit erwerben, der in den folgenden Semestern und im<br />

Selbststudium erweitert wird. Neben dem unten angegebenen Lehrbuch und Übungsheft werden<br />

ergänzende Arbeitsblätter mit Texten und weiteren Übungen herangezogen, derer Schwerpunkt auf<br />

ausgewählten Problemfeldern der Grammatik und Lexik des Polnischen liegt. Neben den elementaren<br />

Kenntnissen des polnischen Sprachsystems soll in diesem Kurs auch ein erster Einblick in die<br />

polnische Kultur vermittelt werden.<br />

Leistungsanforderungen: regelmäßige Teilnahme, Hausaufgaben, aktive Mitarbeit und Klausur.<br />

Literatur:<br />

- Lehrbuch: M. Małolepsza / A. Szymkiewicz: Hurra!!! Po Polsku 1: Podręcznik studenta.<br />

Prolog Verlag, Kraków 2006.<br />

- Übungsheft: M. Małolepsza / A. Szymkiewicz: Hurra!!! Po Polsku 1: Zeszyt ćwiczeń. Prolog<br />

Verlag, Kraków 2007.<br />

Teilnahmevoraussetzungen: Immatrikulation im Slavischen <strong>Institut</strong> / Seminar für Osteuropäische<br />

Geschichte. Polnische Muttersprachler mit polnischem Abitur sind von diesem Kurs befreit und<br />

können nach der Einstufung durch die Dozentin direkt in den Kurs „Polnisch 3“ einsteigen.<br />

Vorbesprechung und anschließende Einstufung<br />

am <strong>16.</strong> <strong>April</strong> <strong>2013</strong>, 12.00 Uhr, Komenský-Raum <br />

Morphologie des Polnischen, 2. Teil (Polnisch 3) , Ü, 4st.<br />

Dieser Kurs richtet sich an Studierende, die bereits den Kurs Polnisch 2 erfolgreich absolviert haben.<br />

Ziel des Kurses Polnisch 3 ist die Vertiefung und die Vervollständigung der in Polnisch 1 und<br />

Polnisch 2 erworbenen Grammatikkenntnisse u.a. um Aspekt, Modi (Imperativ, Konjunktiv), Partizipien<br />

und Komparation der Adjektive.<br />

Außerdem werden in diesem Kurs polnische Texte ins Deutsche übersetzt werden. Dabei sollen die<br />

auftretenden grammatikalischen und lexikalischen Probleme besprochen werden.<br />

Leistungsanforderungen: regelmäßige Teilnahme, Hausaufgaben, aktive Mitarbeit und Klausur.<br />

Literatur:<br />

- Lehrbuch: A. Burkat / A. Jasińska: Hurra!!! Po Polsku 2: Podręcznik studenta. Prolog Verlag,<br />

Kraków 2007.<br />

- Übungsheft: A. Burkat / A. Jasińska: Hurra!!! Po Polsku 2: Zeszyt ćwiczeń. Prolog Verlag,<br />

Kraków 2007.<br />

Teilnahmevoraussetzungen: Immatrikulation im Slavischen <strong>Institut</strong> / Seminar für Osteuropäische<br />

Geschichte.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Darja Miyajima, M.A.<br />

Russisch in der Diaspora, Proseminar, 2st.<br />

Diese Veranstaltung gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit der russischen Sprache im soziolinguistischen<br />

Bereich zu beschäftigen. Als Basis sollen zunächst wichtige Begriffe wie Diaspora,<br />

Bilingualismus und Code-Switching erläutert und besprochen werden. Das Russische wird dann<br />

im Migrationskontext betrachtet, wobei der Schwerpunkt vor allem auf den Sprachgebrauch der<br />

Sprachträger in Deutschland gelegt wird. Andere Länder und Gebiete wie die USA, Israel und einige<br />

Staaten der ehemaligen UdSSR werden auch in einem kleineren Umfang behandelt. Die Teilnehmer<br />

werden den durch Sprachkontakt bedingten Sprachwandel anhand konkreter Beispiele auf<br />

unterschiedlichen Sprachebenen beobachten können und sich mit den damit zusammenhängenden<br />

Fragen nach der Identität, der Kultur, dem sozialen Umfeld und dem Sprachbewusstsein der<br />

Sprachträger auseinandersetzen.<br />

Leistungsanforderungen: regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Referat und Hausarbeit<br />

Gute Englisch-Kenntnisse sind von Vorteil.<br />

Wortbildung des Russischen, SÜ, 2st.<br />

Diese Veranstaltung bietet einen Einblick in die Prinzipien der russischen Wortbildung und baut<br />

dabei auf den theoretischen Kenntnissen auf, die in der „Einführung in die Sprachwissenschaft“<br />

erworben wurden. Jeder Theorie-Bereich wird durch zahlreiche praktische Übungen veranschaulicht<br />

und vertieft. Dabei soll man nicht nur lernen das eigentliche ‚Werkzeug‘ zu beherrschen, sondern<br />

erhält auch Informationen zu bestimmten Varietäten und Stilen des Russischen, für welche<br />

manche Elemente besonders charakteristisch sind.<br />

Leistungsanforderungen: regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Hausaufgaben und Klausur<br />

Jowita Motyka-Gebhardt, M.A.<br />

Tempus- und Aspektsystem im Polnischen, PS, 2st.<br />

Das Tempus ist eine grundlegende grammatische Kategorie des Verbs, das primär der Wiedergabe<br />

von Zeitbezügen und Zeitstrukturen in der Sprache dient. Das polnische Tempussystem kann nur in<br />

Verbindung mit dem Verbalaspekt analysiert werden. Der Aspekt ist eine obligatorische morphologische<br />

Kategorie der polnischen Verben. In der Lehrveranstaltung widmen wir uns systematisch der<br />

Betrachtung und Analyse der beiden Kategorien Tempus und Aspekt im Bezug auf ihre Form und<br />

Funktion. Bitte informieren Sie sich zur ersten Orientierung in den gängigen Grammatiken Ihrer<br />

Wahl über das Thema. Weitere Literaturhinweise, Themen für Referate und Termine bekommen<br />

Sie in der ersten Sitzung.<br />

Leistungsanforderungen: regelmäßige, aktive Teilnahme, Referat, Klausur und schriftliche Ausarbeitung<br />

des Referates bzw. Hausarbeit.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Jowita Motyka-Gebhardt, M.A.<br />

Ausgewählte Fragen zur Modalität im Polnischen, WÜ, 2st.<br />

Die Modalität stellt einen zentralen, übergreifenden Bereich der Sprache dar. In sprachlichen Äußerungen<br />

teilt der Sprecher durch Einsatz modaler Mittel, wie Modalverben, Modus verbi, Adverbien,<br />

Modalpartikel gleichzeitig seine Einstellung zum geäußerten Inhalt mit oder versucht den Kommunikationspartner<br />

in seinen Handlungen zu beeinflussen. Die Analyse der Modalität ist komplex und<br />

verlangt unterschiedliche Blickwinkel bei der Betrachtung sprachlicher und kommunikativer Ebenen.<br />

Es gibt einige offene und spannende Fragen, denen wir uns in der Lehrveranstaltung widmen<br />

können. Themen für Referate, Literaturhinweise und Termine werden in der ersten Sitzung bekannt<br />

gegeben.<br />

Teilnahmevoraussetzungen: Polnisch 4.<br />

Leistungsanforderungen: regelmäßige, aktive Teilnahme, Hausaufgaben, Referat und seine schriftliche<br />

Ausarbeitung.<br />

Katharina Kunz, M.A.<br />

Grammatikalische Schwierigkeiten der russischen Sprache (für Nichtmuttersprachler), SÜ,<br />

2st.<br />

Gegenstand dieser sprachlichen Übung sind ausgewählte Themen der russischen Grammatik, die<br />

besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Russischen bereiten können. Besonderer Schwerpunkt<br />

wird auf die Fragen des Aspektgebrauchs, der Verwendung von Numeralien, Partizipialkonstruktionen<br />

sowie auf die Problematik der Wortfolge im Russischen gelegt.<br />

Durch gezielte schriftliche und mündliche Übungen werden wir den korrekten Gebrauch trainieren<br />

und anschließend durch das freie Schreiben festigen.<br />

Am Ende der Veranstaltung wird eine Klausur geschrieben. Für den Scheinerwerb ist außerdem<br />

aktive Mitarbeit und Vorbereitung der Hausaufgaben Voraussetzung.<br />

Übersetzung Deutsch-Russisch, Russisch-Deutsch (für Fortgeschrittene und Muttersprachler),<br />

SÜ, 2st.<br />

Diese Übung richtet sich an fortgeschrittene Studierende, die ihre Übersetzungskompetenz festigen<br />

und erweitern wollen. Es werden Texte unterschiedlicher Thematik behandelt, verschiedene Textsorten<br />

sollen dabei berücksichtigt werden.<br />

Neben reinen Übersetzungsübungen werden einige praktische Fragen diskutiert, welche speziell auf<br />

die Sprachenkombination Deutsch-Russisch und die damit verbundenen Schwierigkeiten beim<br />

Übersetzen ausgerichtet sind.<br />

Für den Scheinerwerb muss eine Klausur geschrieben werden. Aktive Teilnahme und Anfertigung<br />

von eigenständigen Übersetzungen werden erwartet.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Dirk Lundberg, Studiendirektor<br />

NEU!!<br />

Fachdidaktik 1: Russisch in der Mittelstufe, Ü, 2st., (10 Sitzungen á 3 Stunden), Di <strong>16.</strong>00 –<br />

18.30 Uhr, Seminarraum 104<br />

Wir werden uns in der Übung exemplarisch mit der Lehrbucharbeit in der Mittelstufe beschäftigen.<br />

Grundlage sind v.a. die Lehrbücher Привет (Cornelsen / Volk und Wissen) sowie Конечно.<br />

Интенсивный курс (Klett) sowie eine Ganzschrift. Auch die praktische Umsetzung einer selbst<br />

entwickelten Unterrichtsplanung an der Schule wird angestrebt.<br />

Themen werden unter anderem sein:<br />

Vorstellung der Lehrwerke<br />

Anfangsunterricht<br />

die erste Stunde<br />

Einführung der Schrift; Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen<br />

Phonetik, Intonation<br />

Worteinführung, Wortschatzarbeit<br />

Grammatikunterricht<br />

Übungsformen<br />

Textarbeit<br />

Unterrichtsmethoden<br />

Freiarbeit<br />

Leistungsmessung (Aufgabenstellungen, Korrektur, Bewertung)<br />

Schüleraustausch<br />

Einbindung der Muttersprachler(innen) in den Russischunterricht<br />

Leistungsnachweis: Praktische Übungen während des Kurses, regelmäßige Hausaufgaben, Hausarbeit:<br />

Planung einer kurzen Unterrichtseinheit mit detaillierter Planung einer Unterrichtsstunde,<br />

evtl. Referate.<br />

Für Studierende des Studienganges Lehramt an Gymnasien, die Russisch als Hauptfach belegt<br />

haben, ist diese Veranstaltung Pflicht. Bachelor- Magister- oder Masterstudierende können sie besuchen,<br />

so lange noch Plätze frei sind (Lehramtsstudierende haben Vorrang). Bitte melden Sie sich<br />

direkt bei Herrn Lundberg an (dirk.lundberg@gmx.de).<br />

Für Bachelor-Studierende: 3 (-5) LP für Überfachliche Kompetenzen, für Lehramt: 5 LP<br />

Beginn: Dienstag, <strong>16.</strong> <strong>April</strong> <strong>2013</strong>, weitere Termine (insgesamt 10 Sitzungen) werden in der<br />

ersten Sitzung bekanntgegeben.<br />

Fachdidaktik Russisch I kann aus personellen Gründen nicht in jedem<br />

Jahr angeboten werden, daher wird allen Lehramts-studierenden, die diesen<br />

Schein benötigen, dringend empfohlen, die Übung zu besuchen!

Dr. Aleš Půda<br />

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Die Verbalkategorie Genus verbi im Tschechischen, Proseminar, 2st.<br />

Das Genus verbi ist eine grammatische Verbalkategorie, die mehr als jede andere Verbalkategorie von ihrer<br />

Definition abhängt und ein bestimmtes Paradigma syntaktisch-semantischer Strukturen umfasst. Dieses Paradigma<br />

von Satzstrukturen repräsentiert unterschiedliche auf einem Prädikat basierende Handlungssituationen<br />

(abhängig von der Beziehung zwischen grammatischem Subjekt und Handlungsurheber) und wird Diathese<br />

(gr. διάθεσις „Aufstellung, Zustand“) genannt. Die Diathese ist vereinfacht gesprochen die Konfiguration<br />

der satzsemantischen Rollenverteilung auf der syntaktischen Ebene im Satz. Die zentralen Formen zur<br />

Bildung der passivischen Diathese im Tschechischen sind diejenigen mit dem zusammengesetzten Partizipialpassiv<br />

(Národní divadlo bylo založeno <strong>16.</strong> května 1868.) und solche mit der reflexiven Verbalform (Jako<br />

první se hrála opera Libuše) im sog. Deagentivum. Einerseits beruht die Komplexität des Partizipialsystems<br />

auf der Unterscheidung beim Verbal-aspekt, den nominalen und adjektivisierten Endungen sowie der sich<br />

daraus ergebenden Trennung zum Resultativ. Andererseits ist das reflexive Deagentivum insbesondere wegen<br />

seiner Homonymien zur syntaktischen Reflexivfunktion des Pronomens und der Homonymie zu den<br />

Reflexivverben diffizil und zugleich interessant.<br />

Im Proseminar soll vor allem die Bildung und der funktionale Unterschied dieser beiden Deagentivformen<br />

diskutiert werden und deren funktionale Äquivalente im Deutschen und in den anderen Slavinen herausgearbeitet<br />

werden.<br />

Voraussetzung für einen Leistungsnachweis: regelmäßige und aktive Mitarbeit; Übernahme eines Referats;<br />

erfolgreiche Teilnahme an einer Hausarbeit oder einer Abschlussklausur.<br />

Literatur:<br />

Akademická gramatika spisovné češtiny (in Druck). Praha.<br />

Grepl M, Karlík P. (1998). Skladba češtiny. Olomouc.<br />

Die Umgangssprache im Tschechischen, Hauptseminar/WÜ, 2st.<br />

Die obecná čeština (= OČ) wird manchmal auch als „zweiter Standard“, als eine tschechische Koiné bezeichnet,<br />

die eine zumindest in Böhmen allgemein akzeptierte nichtstandardsprachliche Varietät der Nationalsprache<br />

verkörpert. Sie fungiert neben dem „ersten Standard“, der spisovná čeština (= SČ), als eine funktional<br />

fast uneingeschränkte Sprachnorm in der privaten und semiinformellen Kommunikation, obwohl die<br />

Sprecher auch die SČ beherrschen. Durch die aktive Kommunikation in den Medien (v.a. mit unmittelbaren<br />

Publikumskontakt) verliert sie immer mehr ihre soziale Markiertheit. Zudem löst sie sich auch zunehmend<br />

durch ihre passive mediale Wahrnehmung in Mähren, Schlesien und im Ausland von ihrer territorialen<br />

Markiertheit. Der Übergang von OČ zur SČ ist in konkreten Äußerungen fließend, d.h. wir haben es sowohl<br />

mit Kodewechseln, aber auch mit Kodemischen zu tun. In der Belletristik begegnet uns die OČ in einer stilisierten<br />

Form, wo es Entwicklungsetappen zu unterscheiden gilt.<br />

Aus dem Gesagten ergeben sich für das Seminar zunächst zwei unabhängige Analysemöglichkeiten - der<br />

spontan geäußerten und der stilisierten OČ. Abschließend erfolgt ihr Vergleich:<br />

(1) OČ-Analyse von verschrifteten korpusbasierten Diskussionsaufzeichnungen aus dem Fernsehen (bisher<br />

932 373 Wörter)<br />

(2) OČ-Analyse in stilisierter Form (ihrer Frühphase) am Beispiel des Schelmenromans ‚Der brave Soldat<br />

Schwejk‘ von Jaroslav Hašek. Auf Wunsch oder als Hausarbeitsthema kann parallel dazu ein weiterer korpusbasierter<br />

Übersetzungsvergleich mit dem „Prager Deutsch“ oder anderen Slavinen vorgenommen werden.<br />

Voraussetzung für einen Leistungsnachweis sind eine regelmäßige und aktive Mitarbeit; die Übernahme<br />

eines Referats bzw. auch die erfolgreiche Teilnahme an einer Hausarbeit.<br />

Literatur:<br />

Daneš, F. (1993): The Language and Style of Hašek's Novel 'The Good Soldier Švejk' from the Viewpoint of<br />

Translation. - In: Chloupek, J.; Nekvapil, J. (ed.) Studies in Functional Stylistics. Amsterdam, pp. 223-47.

Dr. Aleš Půda<br />

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Reflexivkonstruktionen im Slavischen, HpS/WÜ, 2st.<br />

Dieses Seminar richtet sich an Russisten, aber auch an alle anderen Slavisten. Gegenstand der Untersuchung<br />

wird die Bindung der polyfunktionalen Reflexivkomponente an die Wortart Verb sein. Die Reflexivkomponente<br />

kann im Slavischen (a) einen obligaten lexikalischen Bestandteil eines Verbs bilden (sln. smejati se,<br />

pol. śmiać się; r. смеяться etc.) (b) einen optionalen Bestandteil bilden, wobei das nichtreflexive Verb (r.<br />

выяснить) in einem semantischen Bezug zum Reflexivverb steht (r. выясниться) (c) in einer reflexiven<br />

Verbalform zur Bildung deagentiver Konstruktionen dienen (bg. Дететo се къпе от майката.); (d) eine<br />

pronominale Funktion (pol. Wytarłam się ręcznikiem.; r. Чувствуйте себя как дoма!) oder auch (e) eine<br />

Partikelfunktion (č. Petr si čte detektivku. ‚Peter liest einen Krimi [zu seinem Vergnügen].‘) aufweisen.<br />

Besonders Punkt (c), d.h. Satzstrukturen, bei welchen der in der Handlung implizierte Aktant aus der Subjektposition<br />

deaktiviert ist, sollen in modaler (r. Мне дышится хорошо, легко, ритмично.) und in nicht<br />

modaler Umgebung untersucht werden.<br />

Literatur:<br />

Kazenin, K.I. (2001): Verbal reflexives and the middle voice. – In: Language Typology and Language<br />

Universals, ed. by Haspelmath et al., S-. 916-927. Berlin.<br />

Князев, Ю.П. (2007): Грамматическая семантика: Русский язык в типологической перспективе,<br />

cтр. 259-368. Москва.<br />

Morphologie des Tschechischen, 1. Teil (Tschechisch 2), Ü, 4st.<br />

Dieser Sprachkurs knüpft an den Grundlagenkurs 1 des Wintersemesters zur Grammatik sowie Lexik an und<br />

behandelt vertiefend morphologische Formen des Tschechischen und deren jeweilige Funktionen.<br />

Leistungsanforderungen für einen Schein: regelmäßige und aktive Teilnahme, Hausaufgaben, schriftliche<br />

Tests und Klausuren<br />

Literatur:<br />

Maidlová, J; Nekula, M. (2009 2 ): Tschechisch 1 - kommunikativ. Stuttgart.<br />

Havránek, B., Jedlička, A. (2002 26 ): Stručná mluvnice česká. Praha.<br />

Teilnahmevoraussetzungen: Spracherwerb Tschechisch im 1. Fachsemester (Tschechisch 1) oder äquivalente<br />

Kenntnisse<br />

Syntax des Tschechischen (Tschechisch 4), Ü, 4st.<br />

Dieser Sprachkurs für Fortgeschrittene baut auf den Anforderungen zur Formenlehre der Spracherwerbskurse<br />

1 bis 3 auf und setzt den Fokus auf die syntaktischen Eigenheiten des Tschechischen.<br />

Leistungsanforderungen für einen Schein: regelmäßige und aktive Teilnahme, Hausaufgaben, schriftliche<br />

Tests und Klausuren<br />

Literatur:<br />

Maidlová, J; Nekula, M. (2007): Tschechisch 2 - kommunikativ. Stuttgart.<br />

Havránek, B., Jedlička, A. (2002 26 ): Stručná mluvnice česká. Praha.<br />

Teilnahmevoraussetzungen: Spracherwerb Tschechisch im 2. Fachsemester (Tschechisch 2) oder äquivalente<br />

Kenntnisse<br />

Tschechische Kultur- und Nachrichtensendungen, Konversations- u. Diskussionskurs, SÜ, 2st.<br />

Diese Sprachübung ist spezifisch am tschechischen Bild- und Tonmaterial ausgelegt, um den Sprechausdruck<br />

und das Hörverständnis zu schulen. Inhaltlich orientiert sich der Kurs am Zeitgeschehen, gelegentlich<br />

aber auch an Querverweisen in die Kulturgeschichte der Tschechen.<br />

Literatur: Cvejnová, J. (2005 2 ): Co chcete vědět o České republice - Učebnice reálií. Praha.<br />

Voraussetzung für einen Leistungsnachweis: regelmäßige und aktive Mitarbeit; erfolgreiche Teilnahme an<br />

einer Abschlussklausur.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Dr. Svetlana Ressel<br />

Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, bes. Teil: Kroatisch/Serbisch, PS, 2st.<br />

In diesem Proseminar, das als spezieller Teil der Einführung in die slavische Literaturwissenschaft<br />

gedacht ist, soll ein Überblick über die wichtigsten Bereiche, Methoden und Arbeitsmittel der serbischen<br />

und kroatischen Literaturwissenschaft gegeben werden. Dementsprechend werden einerseits<br />

Grundbegriffe der Literaturwissenschaft und Stilistik erklärt und anwendungsbezogen eingeübt,<br />

andererseits sollen neben den charakteristischen literarischen Gattungen die bedeutenden Epochen<br />

der kroatischen und serbischen Literaturgeschichte mit ihren hauptsächlichen Vertretern überblicksmäßig<br />

behandelt werden.<br />

Einführung in die kroatische und serbische Phraseologie, Proseminar, 2st.<br />

Eine natürliche Sprache besteht bekanntlich nicht nur aus Wörtern und Sätzen, sondern auch aus<br />

stabilen Wortverbindungen, festen Redewendungen und standardisierten Sprechakten - also aus<br />

Mehrwortprägungen, für die charakteristisch ist, dass deren Gesamtbedeutung sich nicht additiv aus<br />

der lexikalischen Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile sowie den syntaktisch-semantischen Regularitäten<br />

ihrer Verknüpfung ergibt (z.B.: von der Hand in den Mund leben; etwas auf dem Kerbholz<br />

haben; sipati komu pijesak u oči; biti na konju).<br />

Die Phraseologie als linguistische Disziplin beschäftigt sich mit der Untersuchung solcher<br />

Mehrwort-Ausdrücke, die sich hinsichtlich der Merkmale ‘Stabilität - Variabilität - Lexikalisierung<br />

- Idiomatizität’ deutlich voneinander wie auch etwa bezüglich eines mehr individuell-literarischen<br />

Metaphern-/Metonymie-Gebrauchs unterscheiden können. Dementsprechend wird die Aufgabe dieser<br />

Lehrveranstaltung in der Erörterung voranstehend erwähnter, lexikalisch-semantisch komplexer<br />

Phänomene bestehen.<br />

Kroatische und serbische Lyrik der literarischen Moderne, Proseminar, 2st.<br />

Die kroatische und serbische literarische Moderne soll hier als umfassender Sammelbegriff verschiedener<br />

literarischer Strömungen verstanden werden, die während eines Zeitraums auftraten, der<br />

vom Ende des 19. Jahrhunderts bis hin etwa zur Mitte des 20. Jahrhunderts reicht. Verglichen mit<br />

der vorhergehenden literarischen Epoche des Realismus lässt sich in der Moderne eine deutliche<br />

Aufwertung, ja mitunter geradezu eine Dominanz der Gattung Lyrik feststellen.<br />

Im Unterschied zur epischen und dramatischen Dichtung als erzählender bzw. darstellender Nachahmung<br />

von Handlungen ist für die lyrische Dichtung die Kategorie der Subjektivität (Formgestaltung<br />

von Empfindung – Gefühl -Innerlichkeit) charakteristisch, die allerdings in der Moderne eine<br />

formale wie thematische Ausweitung durch zahlreiche Varianten reflexiver, lehrhafter oder agitatorischer<br />

Poesie erfährt.<br />

In dieser Lehrveranstaltung sollen vor allem für die kroatische und serbische literarische Moderne<br />

wichtige und repräsentative lyrische Werke der Autoren A. G. Matoš, V. Nazor, V. Vidrić, I.<br />

Andrić, M. Krleža, T. Ujević, A.B. Šimić, J. Dučić und V. Petković-Dis gemeinsam gelesen und<br />

interpretiert werden.<br />

Übersetzung: Kroatisch/Serbisch - Deutsch, Sprachübung, 2st.,<br />

Entsprechend dem Kenntnisstand der Studierenden werden Übersetzungen leichterer bzw. anspruchsvollerer<br />

literarischer wie nichtliterarischer Texte aus dem Kroatischen/Serbischen in die<br />

deutsche Sprache durchgeführt.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Dr. Bettina Sieber<br />

Russische Utopie und Anti-Utopie in Wort und Bild, Proseminar<br />

„Если это даже и чудо -<br />

это часть природы,<br />

а значит, надежда в каком-то смысле.“<br />

„In gewissem Sinne eine Hoffnung“ verspricht „Stalker“ im gleichnamigen Film seinen Weggenossen.<br />

Dies wirft Fragen auf - angesichts der Unwirtlichkeit und Aggressivität der „Zone“, deren<br />

Eigenmacht die der Menschen längst bedrohlich übersteigt.<br />

Utopie (griech. οὐ-ou und τόπος-tópos) heißt „Nicht-Ort“: Die „Zone“ bei Andrej Tarkovskij und<br />

den Brüdern Strugackij ist ein solcher; das Paradies der „Neuen Menschen“ (und Maschinen) bei<br />

Černyševskij, die Stadt aus Stahl und Glas Zamjatins, Bulgakovs gleißend elektrifiziertes Moskau<br />

und Tat‘jana Tolstajas „Fedor-Kuz‘mičsk“ sind weitere Räume im „Nirgendwo“ und<br />

„Nirgendwann“. Das vielgestaltige Genre der Utopie , das nicht nur in literarischen Texten, sondern<br />

auch in Plakaten, Architektur und Film betrachtet werden soll, reflektiert seit dem ausgehenden 19.<br />

Jh. den Rausch einer sich in wissenschaftlich-technischer Hinsicht rasant entwickelnden Gesellschaft<br />

und die daraus erwachsenen physischen, psychischen und sozio-politischen Konsequenzen.<br />

Wie kein anderes Genre lotet es menschliche Macht und Ohnmacht-Erfahrungen im Verhältnis zu<br />

einer (un- oder über-) natürlichen Umwelt aus, gestaltet Phantasieräume und –zeiten, die sich kontrafaktisch<br />

der erlebten Realität entgegenstellen. Egal, ob sie Wunschbilder oder – wie die Anti-<br />

Utopie – Schreckensvisionen zeichnen: Utopische Gedankenexperimente eröffnen kritische, kreative,<br />

eben „hoffnungsvolle“ Denkanstöße im für die russische Literatur so traditionsreichen Spannungsfeld<br />

zwischen menschlicher Freiheit und Glücksvorstellungen.<br />

Die russischen (anti-)utopischen Texte und Bilder sind nicht losgelöst von den politischen Utopien<br />

des Sozialismus und Kommunismus zu begreifen, die in Russland Realität werden sollten: „Россия<br />

(…) первая страна победившей утопии.“ (Lanin, B.A.; Borišanskaja: Russkaja antiutopija XX.<br />

veka. Moskva 1994, S. 8.) Ihre Wurzeln aber reichen weit in die russische religiöse, slavophile und<br />

eurasische Philosophie, besonders den russischen Kosmismus zurück – Geistesströmungen, die sich<br />

bemerkenswerter Aktualität erfreuen, um einem vermeintlich drohenden „Utopie-Verlust“ in der<br />

postsozialistischen Ära entgegenzuwirken. (Abb. Ivan Vasil’evič Simakov 1921)<br />

Teilnahmevoraussetzungen:<br />

ANMELDUNG wird erbeten: bettina.sieber@gmx.de<br />

Lektüre des ersten Textes (Černyševskij) bis zum Veranstaltungsbeginn am Dienstag, den<br />

<strong>16.</strong>4.<strong>2013</strong>. (Der Text kann bei Anmeldung zugeschickt werden.)<br />

Voraussetzungen des Scheinerwerbs:<br />

Regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit in den Veranstaltungen<br />

Erledigung von Hausaufgaben und sorgfältige Lektüre der zu besprechenden Werke<br />

Referat<br />

Hausarbeit oder Klausur am Semesterende

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Dr. Bettina Sieber<br />

Russische Utopie und Anti-Utopie in Wort und Bild - Fortsetzung<br />

Während des Semesters werden folgende Werke besprochen:<br />

1. Černyševskij, Nikolaj G.: Čto delat' (1876) (dt.: „Was tun“ Aus Erzählungen von neuen<br />

Menschen. Nur „Viertes Kapitel: Zweite Ehe“, Abschnitt 16: „Vera Pawlownas vierter Traum“)<br />

2. Zamjatin, Evgenij I.: My. (1920) (dt.: „Wir“)<br />

3. Bulgakov, Michail A.: Rokovye jajca. (1924) (dt. „Die verhängnisvollen Eier“)<br />

4. Strugackij, Arkadij, Strugackij, Boris: Piknik na obočine. (1972) (dt. „Picknick am Wegesrand“)<br />

5. Tarkovskij: Stalker (1979). Von Mosfilm im Internet veröffentlicht.<br />

6. Tolstaja, Tat'jana N.: Kys'. (2001) (dt. „Kys“)<br />

Zur einführenden Lektüre seien folgende Werke empfohlen:<br />

Victor Terras: Handbook of Russian Literature. New Haven and London: Yale University Press<br />

1985. Darin: „Utopian literature“, S. 497-500.<br />

Leonid Heller, Michel Niqueux: Geschichte der Utopie in Russland. Bietigheim-Bissingen: edition<br />

tertium 2003.<br />

BEGINN: <strong>16.</strong> <strong>April</strong> <strong>2013</strong><br />

Auch als medienkundliche Übung für Lehramt!! <br />

Gabriela Skolaut, M.A.<br />

Übersetzung Deutsch-Polnisch, SÜ, 2st.<br />

Wir werden kurze Texte zu Objekten des UNESCO Weltkultur- und Naturerbes in Polen übersetzen.<br />

Dadurch wird das Wissen und die Sprachkompetenz der Teilnehmer erweitert sowie die Technik<br />

des Übersetzens im Grundansatz erprobt. Die Texte werden den Teilnehmern während der Veranstaltung<br />

zur Verfügung gestellt.<br />

Leistungsanforderungen:<br />

regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit, Hausaufgaben, Klausur, 3 LP<br />

Teilnehmervoraussetzungen: Spracherwerb Polnisch im 4. Fachsemester (Polnisch 4) oder äquivalente<br />

Kenntnisse.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Dr. Karoline Thaidigsmann<br />

Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, besonderer Teil: Polnisch, 2st.<br />

Wie kommt der polnische Schriftsteller Mikołaj Rej zu der Behauptung, die Polen seien keine Gänse<br />

Was geschieht mit der polnischen Literatur als der polnische Staat für mehr als hundert Jahre<br />

von der Landkarte verschwindet Warum singen die polnischen Dichter am Ende des 19. Jhs.<br />

„Hymnen ans Nirwana“ und wie ist der Protagonist bei Bruno Schulz ins „Sanatorium zur Todesanzeige“<br />

geraten Diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir in der Einführung in die polnische<br />

Literaturwissenschaft nachgehen. Anhand der exemplarischen Untersuchung zentraler Texte der<br />

polnischen Literatur werden die Teilnehmenden des Seminars einen Überblick über die polnische<br />

Literatur- und Kulturgeschichte gewinnen. Gemeinsam werden Merkmale der verschiedenen literarischen<br />

Epochen und Gattungen erarbeitet und wissenschaftliche Arbeitstechniken eingeübt.<br />

Das Seminar richtet sich an Studierende mit Polnisch als einer der gewählten slavischen Sprachen<br />

und soll parallel zum allgemeinen Teil der Einführung in die slavische Literaturwissenschaft besucht<br />

werden. Grundkenntnisse der polnischen Sprache sind von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung<br />

für die Teilnahme an der Veranstaltung. Übersetzungen der zu behandelnden Texte stehen zur<br />

Verfügung.<br />

Voraussetzungen für den Erwerb eines benoteten Leistungsnachweises sind regelmäßige und aktive<br />

Teilnahme (dazu zählt auch die Erledigung von Hausaufgaben), die Übernahme eines Kurzreferats<br />

sowie das Anfertigen einer Hausarbeit.<br />

Die zu behandelnden Texte werden in der ersten Seminarsitzung bekanntgegeben.<br />

Einführende Lektüre: Miłosz, Czesław: The History of Polish Literature, Berkeley 2 1983.<br />

Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, besonderer Teil: Russisch, 2st.<br />

Weshalb pilgerten nach der Lektüre von Nikolaj Karamzins Novelle „Die arme Lisa“ wahre Leserscharen<br />

zum sogenannten Lisa-Teich Wie komisch sind Anton Čechovs Komödien, bei denen<br />

niemand im Publikum lachte Wie ernst zu nehmen ist der Schriftsteller Daniil Charms, der behauptet,<br />

ihn interessiere nur Quatsch und was versteht man unter einer „Ästhetik des Schocks“<br />

Dies sind nur einige der Fragen, denen wir in der Einführung in die russische Literaturwissenschaft<br />

nachgehen wollen. Anhand der exemplarischen Untersuchung zentraler Texte der russischen Literatur<br />

werden die Teilnehmenden im Seminar einen Überblick über die russische Literatur- und Kulturgeschichte<br />

gewinnen. Gemeinsam werden Merkmale der verschiedenen literarischen Epochen<br />

und Gattungen erarbeitet und wissenschaftliche Arbeitstechniken eingeübt.<br />

Das Seminar richtet sich an Studierende mit Russisch als einer der gewählten slavischen Sprachen<br />

und soll parallel zum allgemeinen Teil der Einführung in die slavische Literaturwissenschaft besucht<br />

werden.<br />

Grundkenntnisse der russischen Sprache sind von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme<br />

an der Veranstaltung. Übersetzungen der zu behandelnden Texte stehen zur Verfügung.<br />

Voraussetzungen für den Erwerb eines benoteten Leistungsnachweises sind regelmäßige und aktive<br />

Teilnahme (dazu zählt auch die Erledigung von Hausaufgaben), die Übernahme eines Kurzreferats<br />

sowie das Anfertigen einer Hausarbeit.<br />

Die zu behandelnden Texte werden in der ersten Seminarsitzung bekanntgegeben.<br />

Einführende Lektüre:<br />

Lauer, Reinhard: Geschichte der russischen Literatur von 1700 bis zur Gegenwart, München 2000.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Małgorzata Zajonz, M.A.<br />

Textproduktion auf Polnisch - Mails, Lebensläufe und andere Textsorten, SÜ, 2st.,<br />

aber als Blockveranstaltung vom <strong>16.</strong>04.<strong>2013</strong> - 22.05.<strong>2013</strong><br />

Dienstags von 17.00 – 19.00 Uhr und mittwochs von <strong>16.</strong>15 – 18.00 Uhr<br />

(oder nur dienstags von 17:00-20:00 Uhr; mit einer kurzen Pause)<br />

plus ein Treffen im Juli zur Korrektur der Texte, n.V.<br />

Diese Sprachübung richtet sich an Studierende, die bereits über Polnisch-Kenntnisse (mindestens<br />

Polnisch 2) verfügen. Der Inhalt der Sprachübung besteht darin, verschiedene Textsorten, wie<br />

Mails, Lebensläufe, offizielle Anschreiben usw. kennenzulernen. In dieser Übung werden die Teilnehmer<br />

die Möglichkeit haben, verschiedene Textsorten selbst zu verfassen (im Juni als Hausaufgaben).<br />

Leistungsanforderungen: regelmäßige Teilnahme, Hausaufgaben, aktive Mitarbeit.<br />

Literatur:<br />

Engel, Ulrich: Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 1. Heidelberg 1999, S. 120-203.<br />

Achtung: Beginn Dienstag, <strong>16.</strong> <strong>April</strong> <strong>2013</strong><br />

Doz.habil.DSc Rumjana Zlatanova<br />

Slavische Sprachgeschichte: Einführung in das Altkirchenslavische (f. alle Slavinen), WÜ, 2st.<br />

Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung steht die Vermittlung der Grundlagen der slavischen Sprachgeschichte,<br />

die Herausbildung der ältesten gemeinsamen sprachhistorischen Tendenzen, wie sie im<br />

Altkirchenslavischen (Altbulgarischen) des 9. Jh. zuerst belegt sind, mit dem Ziel, Parallelen und<br />

Übereinstimmungen auch in den heutigen Slavinen leichter zu erkennen. Nach einer Einführung<br />

zum kulturhistorischen Kontext der Entstehung des Altkirchenslavischen werden die sprachlichen<br />

Besonderheiten auf dem Gebiet der Phonetik und Morphologie den Hauptschwerpunkt der Veranstaltung<br />

bilden. Die Kenntnis des Altkirchenslavischen bildet die Grundlage für das Studium der<br />

slavischen Philologie und ist für die historische Entwicklung jeder slavischer Einzelsprache unabdingbar.<br />

Leistungsanforderungen für einen Schein: Regelmäßige und aktive Mitarbeit, schriftliche Ausarbeitung<br />

von Hausaufgaben, Abschlussklausur/ Schein<br />

Literatur:<br />

Leskien, A.: Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. 10. Aufl. Heidelberg<br />

1990 [Indogermanische Bibliothek, 1. Reihe: Lehr- und Handbücher];<br />

Aitzetmüller, R.: Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft.<br />

Freiburg i.Br. 1978 [Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. 12];<br />

Trunte, H.: Slověnьskyj językъ. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 35 [30] Lektionen.<br />

Zugleich eine Einführung in die slavische Philologie. 1. Altkirchenslavisch. Durchges.<br />

Nachdr. der 4. Aufl. München 1997 [Slavistische Beiträge. 264; Studienhilfen. 1.];<br />

Birnbaum, H., J. Schaeken: Altkirchenslavische Studien II: Die altkirchenslavische Schriftkultur<br />

[Slavistische Beiträge 382]. München 1999, u.a .

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Dr. habil. Blagovest Zlatanov Velichkov<br />

Grundlagen der bulgarischen Grammatik und Lexik (Bulgarisch 1), Ü, 4st.<br />

Erwerb von grundlegenden sprachpraktischen Kenntnissen. In dieser Übung werden die Grundzüge<br />

des Lautsystems, der Worttypologie und der Wort- und Formbildung verschiedener Wortarten<br />

(Substantive, Adjektive, Personal- und Possessivpronomen, Numeralien) vermittelt. Neben den<br />

Grundzügen des Verbalsystems – Konjugationsklassen, einfache Tempora (Präsenz und Futur) –<br />

macht die Übung die Studierenden mit dem Grundwortschatz und der Wortfolge im Haupt- und<br />

Nebensatz vertraut. Das Hör- und Leseverständnis wird anhand von einfachen Standarddialogen<br />

entwickelt.<br />

Lehrbücher:<br />

Hildegard Ehrismann-Klinger, Rumjana Pavlova. Powerkurs für Anfänger – Bulgarisch. PONS, 2003<br />

Walter, H.,E. Karvanbasieva. Lehrbuch der bulgarischen Sprache. Leipzig 1989<br />

Syntax des Bulgarischen (Bulgarisch 4), Ü, 4st.<br />

In dieser Veranstaltung müssen die Studierenden zu einem vertieften Verständnis der Syntax des<br />

Bulgarischen gelangen. Die bisher erworbenen Kenntnisse über die Struktur des bulgarischen Satzes<br />

werden durch zahlreiche Übungen zum Bilden von komplexeren Satzreihen und Satzgefügen<br />

erweitert.<br />

Literatur:<br />

Staneva, Hristina und Radeva, Penka, Pomagalo po săvremenen bălgarski ezik, Nauka i Izkustvo, Sofia,<br />

1988.<br />

Penčev, Jordan, Bălgarski sintaksis : upravlenie i svărzvane, Plovdiv: Univ., Plovdiv, 1993.<br />

Penčev, Jordan, Sintaksis na săvremennija bălgarski knižoven ezik, "Večernik", Plovdiv, 1998.<br />

Baševa, Emilija. Objekte und Objektsätze im Deutschen und im Bulgarischen : eine kontrastive Untersuchung<br />

unter besonderer Berücksichtigung der Verben der Handlungssteuerung, Frankfurt am Main [u.a.],<br />

Lang, 2004.<br />

Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, besonderer Teil: Bulgarisch, PS, 2st.<br />

Das Proseminar vermittelt Grundlagenwissen über die literaturwissenschaftlichen Ansätze, welche die unabdingbaren<br />

Voraussetzungen für das weitere Studium im Bereich der bulgarischen Literatur/Philologie bilden.<br />

Dabei wird der Akzent auf diejenigen Grundansätze, Themen und Begriffe der vergleichenden und theoretischen<br />

Literaturwissenschaft gesetzt, die sich bei der Erforschung der bulgarischen Literatur schon bewährt<br />

haben oder grundsätzlich relevant sein könnten. Nach einer allgemeinen Einführung in die verschiedenen<br />

Modellen der Periodisierung der bulgarischen Literatur werden in der Lehrveranstaltung bulgarische literarische<br />

Texte verschiedener Epochen, Strömungen und Gattungen gelesen und anschließend anhand der schon<br />

vorliegenden Analysen besprochen. Auf diese Weise lernen die Teilnehmer auch die Struktur und die Spezifik<br />

der bulgarischen literaturwissenschaftlichen Fachtexte kennen und erwerben erste Kompetenzen, die für<br />

die Möglichkeit einer weiteren Vertiefung im Bereich der vergleichenden slavischen Literaturwissenschaft<br />

unerlässlich sind.<br />

Literatur:<br />

Zeil, Wilhelm: Slawistik in Deutschland: Forschungen und Informationen über die Sprachen, Literaturen<br />

und Volkskulturen slawischer Völker bis 1945, Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 1994.<br />

Die slavischen Literaturen heute. Hrsg. von Reinhard Lauer, Wiesbaden: Harrassowitz, 2000.<br />

Beyer, B. D. Witschev, Bulgarische Literatur. In BI-Lexikon. Literaturen Ost- und Südosteuropas. Ein<br />

Sachwörterbuch. Hrsg. von L. Richter, H. Olschowsky. Leipzig, 1990.<br />

Beyer, B. Überlegungen zur Periodisierung der bulgarischen Literaturentwicklung nach dem Zweiten<br />

Weltkrieg. In: Bulgarien-Jahrbuch, 2002/2003, München, 2004, S. 11-25.<br />

Bayer, E. D. Endler, Bulgarische Literatur im Überblick. Leipzig, 1983.

SLAVISCHES INSTITUT - SOMMERSEMESTER <strong>2013</strong><br />

Dr. habil. Blagovest Zlatanov Velichkov<br />

Bulgarische Frage- und Relativpronomen und –adverbien im Nebensatz, Proseminar, 2st.<br />

Die bulgarischen Frage- und Relativpronomen und –adverbien sind einerseits durch ihre morphemische<br />

Aufbau und Struktur und andererseits durch ihre Funktion im Nebensatz unzertrennlich miteinander<br />

verbunden. Aus einer morphosyntaktischen Perspektive und anhand ganz konkreter textueller<br />

Analysen werden in dieser Veranstaltung die grundlegenden Merkmale dieser Wortarten festgelegt<br />

und deren Einbettung in die komplexen Satzstrukturen erläutert.<br />

Literatur:<br />

Nicolova, Ruselina (1986): Bălgarskite mestoimenija. Sofija: Nauka i izkustvo. 219 S.<br />

Nicolova, Ruselina Lozanova (2008): Bălgarska gramatika. Morfologija. Sofija: Universitetsko<br />

izd. Sv. Kliment Ochridski. 523 S.<br />

Pasov, Petar M. (1978): Pomagalo po balgarska morfologija. Sofija: Izdat. "Nauka i Izkustvo".<br />

467 S.<br />

Der bulgarische Roman nach 1989, 2. Teil, HS/OS/WÜ, 2st.<br />

In diesem zweiten Teil der Beschäftigung mit dem bulgarischen Roman nach 1989 liegt der<br />

Schwerpunkt nicht auf in Bulgarien und auf Bulgarisch geschriebenen Romanen, sondern auf den<br />

deutschsprachigen Romanen zweier Autoren mit bulgarischen Wurzeln - "Die Welt ist groß und<br />

Rettung lauert überall" (1996) von Ilija Trojanov und "Apostoloff" (2009) von Sybille<br />

Lewitscharoff . Für ihren Roman "Apostoloff" wurde Lewitscharoff 2009 mit dem Leipziger Buchpreis<br />

ausgezeichnet, genauso wie Trojanov 2006 für den Roman "Der Weltensammler". "Die Welt<br />

ist groß und Rettung lauert überall" und "Apostoloff" - zwei deutschsprachige Romane über Bulgarien,<br />

aber auch über und für Deutschland, welche aus einer stark persönlichen und gleichzeitig<br />

aus einer ausgeprägt gesellschaftspolitischen und kulturhistorischen Perspektive verfasst worden<br />

sind. Zwei Romane über das zerstörte Leben im Heimatland, aber auch über die Ausweglosigkeit<br />

im gelobten Rettungsland, zwei Romane über die Flucht vor der kommunistischen Diktatur in Bulgarien,<br />

über die Immigration, über die Hoffnung und Verzweiflung, über den Tot und den Suizid,<br />

über den schmerzhaften Verlust und die mühsame Wiedergewinnung des eignen Lebens. Zwei<br />

Werke über die Liebe und den Verlust zwischen den Generationen in einer Familie und über die<br />

Reise als Erinnerungsstrategie. All diese Fragestellungen werden im Rahmen des Seminars aufgrund<br />

der sorgfältigen und vergleichenden Lektüre der beiden Romane erörtert.<br />

Literatur:<br />

Trojanow, Ilija (1996): Die Welt ist groß und Rettung lauert überall. Roman. München: Hanser.<br />

281 S. bul. Übers.: Trojanow, Ilija (2007): Svetăt e goljam i spasenie debne otvsjakăde. Sofija:<br />

Siela. 231 S.<br />

Lewitscharoff, Sibylle (2009): Apostoloff. Roman. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 247<br />

S. bul. Übers.: Lewitscharoff, Sibylle; Iliev, Ljubomir G. (2009): Apostolov. Roman. Sofija: Atlantis.<br />

236 S.