PASSIVER SUBWOOFER Technische Daten - WebHTB

PASSIVER SUBWOOFER Technische Daten - WebHTB

PASSIVER SUBWOOFER Technische Daten - WebHTB

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

gewinnen wir gegenüber der passiven<br />

Ausführung eine zusätzliche Oktave<br />

am unteren Ende des Frequenzbereichs.<br />

Der -3-dB-Punkt bei 20 Hz (!)<br />

verleiht so Filmen mit Surround-<br />

Sound ein eindruckerweckendes Baßfundament.<br />

D IE PASSIVE V ERSION<br />

Um einen Subwoofer an eine schon<br />

existierenden Audio-Anlage anzuschließen,<br />

muß er über zwei getrennte<br />

Anschlüsse für den linken und den<br />

rechten Kanal verfügen. Dies bedeutet<br />

entweder den Einsatz eines Systems<br />

mit zwei Lautsprechern oder eines<br />

Lautsprechers mit doppelter Schwingspule.<br />

Jede dieser Schwingspulen ist<br />

über ein Filter mit einem Kanal verbunden.<br />

Wir haben uns für die zweite,<br />

platzsparende Möglichkeit entschieden.<br />

Der eingesetzte Baßlautsprecher, ein<br />

SPH-300TC von Monacor, ist ein relativ<br />

preiswerter Typ, der dennoch über<br />

einen schwergewichtigen Permanentmagneten<br />

verfügt. Der Konusdurchmesser<br />

beträgt 30 cm, die für diese Anwendung<br />

wichtige Luftverdrängung<br />

(V d ) ordentliche 200 cm 3 . Auch die anderen<br />

Parameter des SPH-300TC sprechen<br />

für einen Einsatz des Lautsprechers<br />

in einem Baßreflexgehäuse.<br />

Die Abstimmung wurde mit dem<br />

Boxen-Simulationsprogramm Boxcalc<br />

berechnet, wobei ein günstiger Kompromiß<br />

zwischen kleinem Gehäusevolumen<br />

und niedriger -3-dB-Frequenz<br />

angestrebt wurde. Als Resultat erhielten<br />

wir ein 65-l-Gehäuse mit einem auf<br />

etwa 23 Hz abgestimmten Reflexrohr.<br />

Der Frequenzverlauf der Box in Bild<br />

1 zeigt, daß der -3-dB-Punkt auf etwa<br />

40 Hz liegt, was für einen großen Lautsprecher<br />

in einem für Audio-Verhältnisse<br />

kleinen Gehäuse ein gutes Ergebnis<br />

darstellt. Die Frequenz von 40<br />

Hz ist auch niedrig genug, um den<br />

Subwoofer als passive Version in eine<br />

schon existierende Anlage zu integrieren.<br />

Eine elektronische Korrektur ermöglicht<br />

es, noch eine gute Oktave tiefer<br />

zu gehen. Diese aktive Variante soll<br />

nächsten Monat vorgestellt werden.<br />

D IE F ILTER<br />

Neben der Wahl des Lautsprechers<br />

und der Berechnung des Gehäuses<br />

muß noch ein passives Filter entworfen<br />

werden. Angesichts der Vorgabe,<br />

möglichst preiswert zu bleiben, ist dies<br />

bei einem Subwoofer gar kein so leichtes<br />

Unterfangen, wie es auf dem ersten<br />

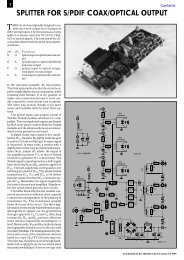

Blick erscheinen mag. In Bild 2 ist die<br />

Impedanzkurve das Subwoofers abgebildet.<br />

Die beiden Schwingspulen sind<br />

dabei parallel geschaltet, um ein vertrauenswürdiges<br />

Meßergebnis zu erzielen.<br />

Die Impedanzangabe muß deshalb<br />

für jede Schwingspule verdoppelt<br />

Elektor 3/96<br />

1<br />

werden. Die Kurve<br />

weist zwei Spitzen auf,<br />

eine bei 10 Hz aufgrund<br />

der Baßreflex-<br />

Abstimmung (die<br />

genau im Minimum<br />

bei 23 Hz liegt) und die andere knapp<br />

über 50 Hz, verursacht von der Resonanzfrequenz<br />

des Lautsprechers im<br />

Gehäuse.<br />

Normalerweise wird die obere Grenzfrequenz<br />

eines Subwoofers auf oder<br />

niedriger als 100 Hz festgelegt, damit<br />

er nicht den normalen Stereo-Boxen ins<br />

Gehege kommt. Ein passives Filter<br />

funktioniert aber nur ideal, wenn es<br />

auch ohmsch abgeschlossen wird.<br />

Wählt man aber eine Grenzfrequenz<br />

von 100 Hz, verdirbt die Resonanzspitze<br />

bei 52 Hz den theoretisch berechneten<br />

Frequenzgang des Filters erheblich.<br />

Aus diesem Grund muß der<br />

Impedanzverlauf des<br />

Lautsprechers zunächst<br />

korrigiert werden.<br />

Häufig glättet man die<br />

Resonanzspitze mit zu<br />

den Schwingspulen<br />

parallel geschalteten<br />

2<br />

Bild 1. Der Frequenzgang<br />

des Monacor SPH-300TC<br />

in einem 65-l-<br />

Baßreflexgehäuse, das<br />

auf 23 Hz abgestimmt ist.<br />

Bild 2. In der<br />

Impedanzkurve der parallelgeschalteten<br />

Schwingspulen ist die<br />

Spitze ein Problem für<br />

das Passivfilter.<br />

55<br />

RCL-Kreisen, die<br />

genau auf die Resonanzfrequenzberechnet<br />

sind. Die<br />

Werte der Bauteile<br />

dieser Kreise sind<br />

in der Regel dermaßen hoch, daß die<br />

Spulen und Kondensatoren nicht nur<br />

viel Raum einnehmen, sondern sich<br />

die Korrektur der Resonanz auch als<br />

ein ziemlich teures Vergnügen erweist.<br />

Wir beschreiten deshalb einen anderen<br />

Weg: Statt der teuren RCL-Resonanzkreise<br />

werden zwei ohmsche Widerstände<br />

parallel zu den Schwingspulen<br />

geschaltet, so daß die Spitzen zwar<br />

nicht komplett verschwinden, aber<br />

doch auf zwei harmlose Buckel reduziert<br />

werden. Danach kann man die<br />

Dimensionierung des Filters einem Simulationsprogramm<br />

(hier Calsod)<br />

überlassen, so daß der gewünschte<br />

Frequenzgang er-<br />

reicht wird. Es<br />

wurde übrigens -<br />

um die Zahl der<br />

Bauteile gering zu<br />

halten - ein aus L1<br />

und C1 bestehen-