Ballonstart v. Fußballplatz Für Alle - Unsere schöne Gemeinde ...

Ballonstart v. Fußballplatz Für Alle - Unsere schöne Gemeinde ...

Ballonstart v. Fußballplatz Für Alle - Unsere schöne Gemeinde ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

12 CHRONIK<br />

„Faulfieber“ beim Bau des Eiderkanals<br />

Am 19. April 1781 verstarb Clas Jungclas. Pastor Nicolaus<br />

Ernst Möller notierte über ihn im Sterberegister der Kirchengemeinde<br />

Flemhude: „ein Arbeiter am Canal aus dem Hannöverschen,<br />

ungefähr 30 Jahr alt, weiter wusste man von<br />

dem selben nichts zu sagen“, eine sicher auch für den Pastor<br />

selbst ganz unbefriedigende Eintragung. Zum einen war er in<br />

dieser Zeit vor der Einrichtung von Standesämtern gehalten,<br />

möglichst genaue Aufzeichnungen zu machen und zum anderen<br />

wird es ihn traurig und ratlos gemacht haben, dass<br />

selbst die anderen Arbeiter, die mit dem Verstorbenen zusammen<br />

gearbeitet hatten, kaum mehr als seinen Namen und<br />

seine Herkunft kannten. Weitere Eintragungen im Sterbe -<br />

register lassen überdies erkennen, dass es sich bei Clas Jungclas<br />

um keinen Einzelfall handelte. Zwar wird es nicht gelingen,<br />

seine Geschichte genauer zu beschreiben als Pastor<br />

Möller es vermocht hätte, aber was der Pastor bei einem Spaziergang<br />

nach Landwehr in diesen Jahren gesehen und gehört<br />

hätte, soll hier erzählt werden.<br />

Mit dem Hinweis „Arbeit am Canal“ ist der Bau des Schleswig-Holsteinischen<br />

Kanals, für den sich später die Bezeichnung<br />

„Eiderkanal“ durchgesetzt hat, gemeint. Der unterste<br />

Teil der Straße „Am Fährberg“, kurz vor der Fähre in Landwehr<br />

verläuft heute in der Trasse des alten Kanals, und das<br />

Wohnhaus „Am Fährberg 42“ steht im ehemaligen Kanalbett.<br />

Das Bett dieses Vorgängerbaus des Nord-Ostsee-Kanals wurde<br />

zwischen 1777 und 1784 ausgegraben. Er galt damals als<br />

größter Kanal Europas. 1777 begannen die Arbeiten an den<br />

beiden Enden, der Untereider bei Rendsburg und bei Holten -<br />

au. 1781 war der Aushub soweit fortgeschritten, dass der Bereich<br />

zwischen dem Flemhuder See und der Königsförder<br />

Schleuse erreicht wurde. Im Abschnitt zwischen Holtenau<br />

und dem Flemhuder See wurden nun Schleusen und Brücken<br />

errichtet. 1783 waren bis zu 2600 Arbeiter an den verschiedenen<br />

Baustellen beschäftigt. Es war damals also ein gewaltiges<br />

Bauvorhaben.<br />

Als Arbeiter wurden von den Unternehmern, die die einzelnen<br />

Abschnitte übernommen hatten, Fach- und Hilfskräfte<br />

angeworben. Vielfach handelte es sich dabei um wandernde<br />

Dienstboten und Tagelöhner, z. T. waren auch Soldaten abkommandiert<br />

worden, Leibeigene aus den umliegenden Gü-<br />

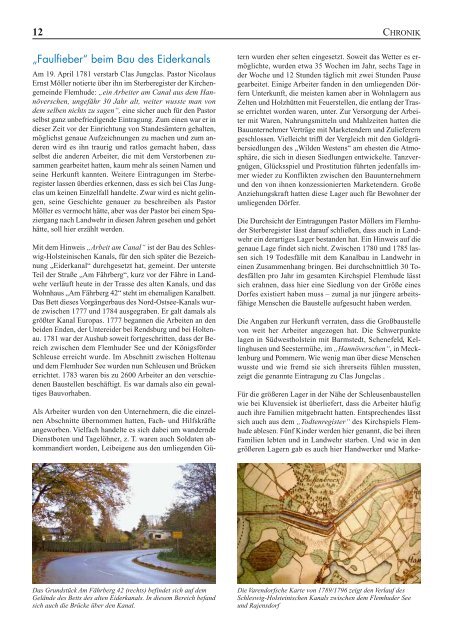

Das Grundstück Am Fährberg 42 (rechts) befindet sich auf dem<br />

Gelände des Betts des alten Eiderkanals. In diesem Bereich befand<br />

sich auch die Brücke über den Kanal.<br />

tern wurden eher selten eingesetzt. Soweit das Wetter es ermöglichte,<br />

wurden etwa 35 Wochen im Jahr, sechs Tage in<br />

der Woche und 12 Stunden täglich mit zwei Stunden Pause<br />

gearbeitet. Einige Arbeiter fanden in den umliegenden Dörfern<br />

Unterkunft, die meisten kamen aber in Wohnlagern aus<br />

Zelten und Holzhütten mit Feuerstellen, die entlang der Trasse<br />

errichtet worden waren, unter. Zur Versorgung der Arbeiter<br />

mit Waren, Nahrungsmitteln und Mahlzeiten hatten die<br />

Bauunternehmer Verträge mit Marketendern und Zulieferern<br />

geschlossen. Vielleicht trifft der Vergleich mit den Goldgräbersiedlungen<br />

des „Wilden Westens“ am ehesten die Atmosphäre,<br />

die sich in diesen Siedlungen entwickelte. Tanzvergnügen,<br />

Glücksspiel und Prostitution führten jedenfalls immer<br />

wieder zu Konflikten zwischen den Bauunternehmern<br />

und den von ihnen konzessionierten Marketendern. Große<br />

Anziehungskraft hatten diese Lager auch für Bewohner der<br />

umliegenden Dörfer.<br />

Die Durchsicht der Eintragungen Pastor Möllers im Flemhuder<br />

Sterberegister lässt darauf schließen, dass auch in Landwehr<br />

ein derartiges Lager bestanden hat. Ein Hinweis auf die<br />

genaue Lage findet sich nicht. Zwischen 1780 und 1785 lassen<br />

sich 19 Todesfälle mit dem Kanalbau in Landwehr in<br />

einen Zusammenhang bringen. Bei durchschnittlich 30 Todesfällen<br />

pro Jahr im gesamten Kirchspiel Flemhude lässt<br />

sich erahnen, dass hier eine Siedlung von der Größe eines<br />

Dorfes existiert haben muss – zumal ja nur jüngere arbeitsfähige<br />

Menschen die Baustelle aufgesucht haben werden.<br />

Die Angaben zur Herkunft verraten, dass die Großbaustelle<br />

von weit her Arbeiter angezogen hat. Die Schwerpunkte<br />

lagen in Südwestholstein mit Barmstedt, Schenefeld, Kellinghusen<br />

und Seestermühe, im „Hannöverschen“, in Mecklenburg<br />

und Pommern. Wie wenig man über diese Menschen<br />

wusste und wie fremd sie sich ihrerseits fühlen mussten,<br />

zeigt die genannte Eintragung zu Clas Jungclas .<br />

<strong>Für</strong> die größeren Lager in der Nähe der Schleusenbaustellen<br />

wie bei Kluvensiek ist überliefert, dass die Arbeiter häufig<br />

auch ihre Familien mitgebracht hatten. Entsprechendes lässt<br />

sich auch aus dem „Todtenregister“ des Kirchspiels Flemhude<br />

ablesen. Fünf Kinder werden hier genannt, die bei ihren<br />

Familien lebten und in Landwehr starben. Und wie in den<br />

größeren Lagern gab es auch hier Handwerker und Marke-<br />

Die Varendorfsche Karte von 1789/1796 zeigt den Verlauf des<br />

Schleswig-Holsteinischen Kanals zwischen dem Flemhuder See<br />

und Rajensdorf