Gründungsmaßnahmen für den Neubau des Diözesanmuseums ...

Gründungsmaßnahmen für den Neubau des Diözesanmuseums ...

Gründungsmaßnahmen für den Neubau des Diözesanmuseums ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Gründungsmaßnahmen</strong> <strong>für</strong> <strong>den</strong> <strong>Neubau</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>Diözesanmuseums</strong> <strong>des</strong> Erzbistums Köln in und auf der<br />

historischen Bausubstanz der Kirche St. Kolumba<br />

Dr.-Ing. André Schürmann, Dipl.-Ing. Thomas Groß, Stump Spezialtiefbau GmbH, ZN Langenfeld<br />

Dr.-Ing. O. Schwab, Dipl.-Ing. R. Lemke, Ingenieurbüro <strong>für</strong> Baukonstruktion Schwab + Lemke, Köln<br />

Auf dem Gelände der im zweiten Weltkrieg zerstörten und nur teilweise wiederaufgebauten Kirche St.<br />

Kolumba errichtet das Erzbistum Köln einen <strong>Neubau</strong> <strong>für</strong> das Diözesanmuseum. Damit die alte Bausubstanz<br />

in das Bauwerk integriert wer<strong>den</strong> kann, wurde eine Gründung mit hochbelasteten Kleinbohrverpresspfählen<br />

erforderlich. Auf Grundlage ausführlicher Vorversuche wur<strong>den</strong> die Pfähle, teilweise aus<br />

bis zu 9 m Höhe, durch die alten Kirchenpfeiler hindurch hergestellt. Der Beitrag berichtet über die<br />

dabei gewonnenen Erkenntnisse.<br />

1. Einleitung<br />

1.1 Geschichte der Kirche St. Kolumba<br />

Die Kirche St. Kolumba ist eine der ältesten<br />

und bedeutensten Kirchen im Innenstadtbereich<br />

von Köln. Der erste romanische Kirchbau entstand<br />

auf römischen Bauten im 7. Jahrhundert. In<br />

schriftlichen Quellen wird die Kirche erstmalig<br />

988 erwähnt. Insgesamt wurde die Kirche mehrfach<br />

im Laufe der Jahrhunderte <strong>für</strong> die wachsende<br />

Gemeinde erweitert und umgebaut. So entstand<br />

eine spätgotische 5-schiffige Basilika, die im 2.<br />

Weltkrieg 1945 weitgehend bis auf die Umfassungsmauern<br />

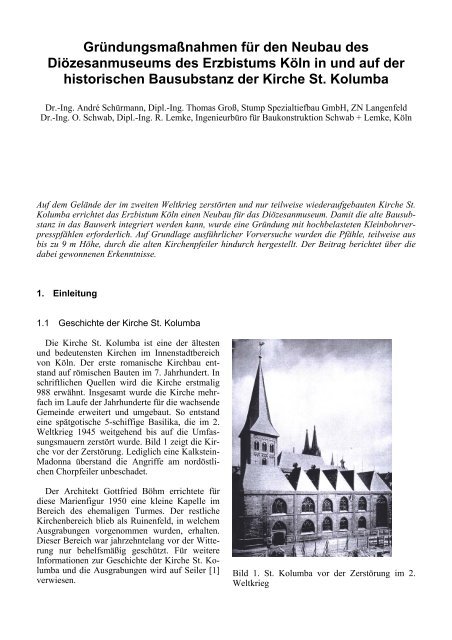

zerstört wurde. Bild 1 zeigt die Kirche<br />

vor der Zerstörung. Lediglich eine Kalkstein-<br />

Madonna überstand die Angriffe am nordöstlichen<br />

Chorpfeiler unbeschadet.<br />

Der Architekt Gottfried Böhm errichtete <strong>für</strong><br />

diese Marienfigur 1950 eine kleine Kapelle im<br />

Bereich <strong>des</strong> ehemaligen Turmes. Der restliche<br />

Kirchenbereich blieb als Ruinenfeld, in welchem<br />

Ausgrabungen vorgenommen wur<strong>den</strong>, erhalten.<br />

Dieser Bereich war jahrzehntelang vor der Witterung<br />

nur behelfsmäßig geschützt. Für weitere<br />

Informationen zur Geschichte der Kirche St. Kolumba<br />

und die Ausgrabungen wird auf Seiler [1]<br />

verwiesen.<br />

Bild 1. St. Kolumba vor der Zerstörung im 2.<br />

Weltkrieg

1.2 Entwurf <strong>des</strong> <strong>Neubau</strong> <strong>des</strong> <strong>Diözesanmuseums</strong><br />

Das Diözesanmuseum <strong>des</strong> Erzbistums Köln<br />

plant auf dem Gelände der Kirchenruine im Innenstadtbereich<br />

einen Museumsneubau. Dazu hat<br />

das Erzbistum Köln im Jahr 1996 einen Architekturwettbewerb<br />

ausgeschrieben, aus welchem 1997<br />

der Schweitzer Architekt Peter Zumthor als Sieger<br />

hervorging.<br />

Der Entwurf sieht vor, auf <strong>den</strong> Fragmenten <strong>des</strong><br />

Außenmauerwerkes neue lichtdurchlässige Mauerschalen<br />

aus sogenannten „Pullovermauerwerk“<br />

(im durchbrochenen Muster vermauert) aufzubauen,<br />

welche in 12 m Höhe über dem Grabungsfeld<br />

<strong>des</strong> ehemaligen Kircheninneren in einer ersten<br />

Decke en<strong>den</strong>. Darüber erheben sich zweigeschossig<br />

die Ausstellungsräume <strong>des</strong> <strong>Diözesanmuseums</strong>.<br />

Das Grabungsfeld bleibt als archäologische<br />

Zone frei und wird über Stege begehbar sein.<br />

RB +12,919<br />

298,5<br />

x 30 mm<br />

Bild 2. Schnitt durch das Grabungsfeld<br />

Grabungsfeld<br />

2. Vorbereitende Untersuchungen <strong>für</strong><br />

die Umsetzung <strong>des</strong> Entwurfes<br />

2.1 Probekernbohrung Außenmauerwerk<br />

GEWI-Pfahl Ø63,5 mm<br />

Zur Umsetzung <strong>des</strong> Architektenentwurfes in<br />

die Ausführungsplanung mussten zahlreiche Voruntersuchungen<br />

durchgeführt wer<strong>den</strong>. Zum Zeitpunkt<br />

<strong>des</strong> Architekturwettbewerbes waren die<br />

Schlanke filigrane Stahlstützen in <strong>den</strong> Außenwän<strong>den</strong><br />

und im Innenbereich tragen die Lasten<br />

<strong>des</strong> <strong>Neubau</strong>s. In die entstehende Halle wird die<br />

vorhan<strong>den</strong>e Böhm´sche Kapelle integriert. Die<br />

Stützen sollen in die Außenwände der Ruine unsichtbar<br />

eingepasst wer<strong>den</strong>, ohne das Mauerwerk<br />

zusätzlich zu belasten oder in <strong>den</strong> Bestand unnötig<br />

einzugreifen. Diese Stützen im Außenmauerwerk<br />

wer<strong>den</strong> nachfolgend als „Implantate“ bezeichnet.<br />

Bild 2 zeigt einen Schnitt durch das<br />

Grabungsfeld bis zur ersten Decke. Deutlich zu<br />

erkennen sind die schlanken Innenstützen und die<br />

Implantate im Außenmauerwerk. Auf dem Außenmauerwerk<br />

ist das lichtdurchlässige „Pullovermauerwerk“<br />

aufgesetzt.<br />

Die Umsetzung dieses Architektenentwurfes in<br />

eine Tragwerksplanung wurde von der Ingenieurgemeinschaft<br />

Dipl.-Ing. ETH/SIA J. Buchli (Hal<strong>den</strong>stein,<br />

CH) und Dr.-Ing. Schwab und Lemke<br />

(Köln, D) vorgenommen.<br />

RB +12,919<br />

OK Kuppel<br />

+12,919<br />

bestehende<br />

Kapelle<br />

+0,073<br />

GEWI-Mehrstabpfahl<br />

2 x 40 mm + 1 x 50 mm<br />

298,5<br />

x 30 mm<br />

GEWI-Pfahl<br />

Ø32 mm<br />

GEWI-Pfahl<br />

Ø63,5 mm<br />

Mauerwerksverhältnisse noch weitgehend unbekannt.<br />

Die Außenmauern sind jahrelang der Witterung<br />

ungeschützt ausgesetzt gewesen, so dass<br />

die Qualität in verschie<strong>den</strong> Untersuchungen [2]<br />

überprüft wurde. Das historische Mauerwerk besteht<br />

größtenteils aus Römertuffstein, Mauerziegeln<br />

und Mörtel, die Pfeilervorlagen aus Drachenfelser<br />

Trachyt-Mauerwerk. Im Bereich von<br />

Gewölben oder Fundamenten sind Basalte mit<br />

hoher Gesteinsfestigkeit verwendet wor<strong>den</strong>. Das<br />

Mauerwerk ist in Teilbereichen stark geschädigt<br />

und weitgehend karbonatisiert.

Für die Lastabtragung <strong>des</strong> Gesamtsystems <strong>des</strong><br />

<strong>Neubau</strong>s mit Hilfe der Implantatstützen war es<br />

unbedingt erforderlich, die Außenmauern bestandsschonend<br />

zu durchörtern. Dazu sollten Trockenkernbohrungen<br />

mit einem Durchmesser von<br />

min<strong>des</strong>tens 300 mm bei geringer Lotabweichung<br />

durch das aufgehende Mauerwerk und die Pfeilerfundamente<br />

geführt wer<strong>den</strong>. Dieser Durchmesser<br />

wurde aus der Vordimensionierung der Stützen<br />

erforderlich. Die Vordimensionierung ergab<br />

dickwandige Implantatrohre zur Lastabtragung<br />

mit einem Durchmesser von ca. 300 mm.<br />

Im Jahr 1999 bis 2000 wur<strong>den</strong> von der Stump<br />

Spezialtiefbau GmbH hierzu im Auftrag <strong>des</strong> Erzbistums<br />

Köln zwei Probebohrungen durch je einen<br />

Pfeiler der Nord- und Südwand durchgeführt.<br />

Die Schwierigkeiten bereiteten das sehr inhomogene<br />

mehrschalige Mauerwerk, welches im Trockenkernbohrverfahren<br />

bis zu 13,35 m zu durchbohren<br />

war. Das Trockenkernbohrverfahren war<br />

hier zwingend erforderlich, um das Ruinenmauerwerk<br />

vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Anforderungen<br />

an das Kernbohrverfahren mit Luftspülung,<br />

welche zum Heben <strong>des</strong> Bohrkleins und zur<br />

Kühlung der Segmente verwendet wird, sind erheblich<br />

höher als beim Kernbohren mit Wasserspülung.<br />

Eine weitere Schwierigkeit bestand darin,<br />

dass die Bohrungen in <strong>den</strong> schmalen Pfeilervorlagen<br />

mit einem im Verhältnis großen Bohrdurchmesser<br />

von einer Arbeitsplattform aus<br />

durchgeführt wer<strong>den</strong> mussten.<br />

Um <strong>den</strong> Bestand vor <strong>den</strong> Belastungen <strong>des</strong> Bohrens<br />

weitgehend zu schützen, wur<strong>den</strong> die Mauerwerkspfeiler<br />

sorgfältig mit Holzmanschetten und<br />

Durchspannankern fixiert. Dann wurde eine von<br />

der Ruinenmauer unabhängige Arbeitsplattform<br />

oberhalb der Mauerkrone installiert, welche die<br />

Kräfte aus <strong>den</strong> Bohrarbeiten vollständig aufnahm.<br />

Eine konventionelle Mauerwerksinjektion über<br />

horizontale Bohrungen und Mauerwerkspacker<br />

kam aus <strong>den</strong>kmalpflegerischen Gesichtspunkten<br />

nicht in Frage. Daher wurde eine Vorbohrung im<br />

Durchmesser 100 mm als Kernbohrung ausgeführt.<br />

Durch diese Vorbohrung wurde dann das<br />

Mauerwerk mit einer Bohrlochsuspension auf<br />

Trassbasis vergütet und homogenisiert. Nach<br />

Aushärten der Suspension mit einer Endfestigkeit<br />

von etwa 6,5 N/mm² konnten die Kernbohrungen<br />

im Durchmesser d=321 mm ausgeführt wer<strong>den</strong>.<br />

Es zeigte sich, dass die Bohrungen durch das<br />

unterschiedlichste Mischmauerwerk nach Optimierung<br />

<strong>des</strong> Bohrwerkzeuges erfolgreich abgeteuft<br />

wer<strong>den</strong> konnten. Bild 3 zeigt einen gewon-<br />

nen Kern im Durchmesser 321 mm. Die gemessenen<br />

Lotabweichungen betrugen weniger als 1%<br />

und wur<strong>den</strong> daher als unschädlich <strong>für</strong> das Mauerwerk<br />

und das Tragsystem <strong>des</strong> <strong>Neubau</strong>s eingestuft.<br />

Bild 3: Kern aus Außenmauerwerk<br />

2.2 Pfahlprobebelastungen<br />

Die hochbelasteten Einzelstützen erforderten<br />

im Bereich der Außenwände <strong>den</strong> Einsatz einer<br />

Tiefgründung. Eine erste Vordimensionierung<br />

ergab Pfahllasten von bis zu 2000 kN, welche<br />

unterhalb <strong>des</strong> Implantatrohres ableitet wer<strong>den</strong><br />

sollten, so dass der Pfahldurchmesser stark eingeschränkt<br />

war.<br />

Auf Vorschlag der Stump Spezialtiefbau<br />

GmbH wurde ein Verbundpfahlsystem vom Typ<br />

GEWI als Mehrstabsystem ausgewählt. Zum<br />

Nachweis der Tragfähigkeit <strong>des</strong> Pfahlsystems in<br />

<strong>den</strong> nichtbindigen Bo<strong>den</strong>schichten der Kölner<br />

Rheinterasse wur<strong>den</strong> zwei Druckpfahlprobelastungen<br />

im Jahre 2001 ausgeführt.<br />

Aufgrund <strong>des</strong> Innendurchmessers <strong>des</strong> Implantatrohres<br />

war der Bohrdurchmesser auf 220 mm<br />

beschränkt. Als Probepfähle wur<strong>den</strong> zwei Mehrstabpfähle<br />

vom Typ GEWI mit je zwei Traggliedern<br />

Ø 50 mm und einem Tragglied Ø 63,5 mm<br />

mit Verpresslängen von 10 und 14 m hergestellt.<br />

Die Gesamtpfahllängen betrugen je nach Verpresskörperlänge<br />

zwischen 17 und 21 m. Als Wi-

derlager wur<strong>den</strong> 6 Reaktionsanker als Litzenanker<br />

(7x0,6“) mit Längen von 31 und 35 m benutzt.<br />

Die Probebelastung wurde messtechnisch<br />

über zahlreiche Vertikal und Horizontalaufnehmer<br />

überwacht.<br />

Die Probepfähle wur<strong>den</strong> nacheinander stufenweise<br />

bis zur 2,0-fachen projektierten Gebrauchslast<br />

von 4000 kN belastet. Die Belastung erfolgte<br />

mit Zwischenentlastungen nach jeder Laststufe.<br />

Bild 4 zeigt <strong>den</strong> Kraft-Verschiebungsverlauf <strong>für</strong><br />

<strong>den</strong> Probepfahl G1 mit einer Verpresskörperlänge<br />

von 14 m.<br />

0 1000 2000 3000 4000<br />

0<br />

5<br />

10<br />

15<br />

20<br />

25<br />

30<br />

Verschiebung [mm]<br />

Bild 4. Kraft-Verschiebungsdiagramm<br />

Probepfahl G1 (lv=14 m)<br />

Kraft [kN]<br />

Als Ergebnis der Probebelastung konnte festgehalten<br />

wer<strong>den</strong>, dass beide Probepfähle die<br />

Gebrauchslast sicher in <strong>den</strong> Baugrund eintragen<br />

konnten und das Pfahlsystem in idealer Weise <strong>für</strong><br />

die geforderte Bauaufgabe geeignet ist.<br />

3. Baugrube <strong>für</strong> <strong>den</strong> <strong>Neubau</strong><br />

Der <strong>Neubau</strong> <strong>des</strong> <strong>Diözesanmuseums</strong> umfasst<br />

nicht nur <strong>den</strong> Bereich der Kirchenruine sondern<br />

auch noch Nachbarbereiche, in welchen Lagerkeller<br />

und Technikräume untergebracht wer<strong>den</strong>.<br />

Für die Herstellung dieser Kelleräume wurde es<br />

erforderlich, eine räumlich komplizierte Baugrube<br />

unter beengten Verhältnissen im Innenstadtbereich<br />

herzustellen.<br />

Die Baugrube <strong>für</strong> die ein- bis zweigeschossigen<br />

Keller wurde von der Stump Spezialtiefbau<br />

GmbH in <strong>den</strong> Jahren 2002 bis 2003 hergestellt.<br />

Bei der Herstellung musste Rücksicht auf Bo<strong>den</strong><strong>den</strong>kmäler<br />

aus verschie<strong>den</strong>en Epochen der Kölner<br />

Stadtgeschichte genommen wer<strong>den</strong>. Insgesamt<br />

wur<strong>den</strong> die Aushubarbeiten <strong>für</strong> ca. 3 Monate un-<br />

terbrochen. In dieser Zeit wur<strong>den</strong> diverse Bo<strong>den</strong>funde<br />

kartografiert und katalogisiert. Wertvolle<br />

Fundstücke konnten geborgen wer<strong>den</strong>.<br />

Technisch anspruchsvoll war die schonende<br />

Anpassung der Unterfangung der Böhm´schen<br />

Kapelle und der Nachbarbebauung. Hierzu wurde<br />

im Vorfeld der Düsenstrahlarbeiten der Bestand<br />

durch Kernbohrungen erkundet. Weiterhin wur<strong>den</strong><br />

Kernbohrungen zum schonen<strong>den</strong> Abteufen<br />

der Düsenstrahlbohrungen im Fundamentmauerwerk<br />

mit großen Basalteinschlüssen notwendig.<br />

Mit diesen Vorarbeiten konnte eine gezielte Anpassung<br />

der Düsenstrahlkubatur an die Fundamentgewölbe<br />

erreicht wer<strong>den</strong>.<br />

4. Pfahlgründungen <strong>für</strong> <strong>den</strong> <strong>Neubau</strong><br />

4.1 Implantate im Außenmauerwerk<br />

Im Jahr 2003 wurde mit dem Museumsneubau<br />

begonnen. Mit <strong>den</strong> Spezialtiefbauarbeiten wurde<br />

wiederum die Stump Spezialtiefbau GmbH als<br />

Nachunternehmer der Fa. Heitkamp / Niederlassung<br />

Köln beauftragt.<br />

Die Ausführungsplanung sah an 30 Stellen im<br />

Außenwand- und Kapellenbereich pfahlgegründete<br />

Implantate vor. Ein Implantat besteht aus einem<br />

dickwandigen Stahlrohr der Dimension<br />

Ø298,5x30 mm, welches die außermittigen Bauwerkslasten<br />

aus dem <strong>Neubau</strong> in die Gründung<br />

überträgt. Dieses Stahlrohr nimmt auftretende<br />

Momente und Horizontalkräfte auf und leitet diese<br />

durch <strong>den</strong> historischen Außenmauerbereich.<br />

Um dieses Stahlrohr ist zum Korrosionsschutz ein<br />

Edelstahlrohr Ø 330x5 mm gestellt. Beide Rohre<br />

wur<strong>den</strong> in voller Länge werksseitig verbun<strong>den</strong><br />

auf die Baustelle angeliefert. Die Länge der Implantate<br />

schwankt je nach Höhe der Außenmauerreste<br />

und der Unterkante <strong>des</strong> vorhan<strong>den</strong>en Fundamentes<br />

zwischen 9 und 12 m. Die Lastabtragung<br />

erfolgt durch das dickwandige Stahlrohr<br />

ohne Verbindung zum Außenmauerwerk. Im Bereich<br />

der Fundamente sind Tragrohr und Edelstahlrohr<br />

über eine Länge von 4 m gelocht, so<br />

dass eine horizontale Kraftübertragung in diesem<br />

Bereich stattfin<strong>den</strong> kann. Die Kraftübertragung<br />

geschieht durch Verfüllen <strong>des</strong> Ringraumes zwischen<br />

dem dickwandigen Stahlrohr und dem Edelstahlrohr.<br />

Durch die Einbindung der Fundamente<br />

im Baugrund und die nach außen gerichteten<br />

Pfeilervorlagen können auftretende Horizon-

talkräfte abgeleitet wer<strong>den</strong>. In Bereichen, an <strong>den</strong>en<br />

die Einbindung nicht gewährleistet ist, wer<strong>den</strong><br />

spezielle Haltekonstruktionen angebracht.<br />

Hierzu wer<strong>den</strong> zwei unter 60° geneigte GEWI-<br />

Pfähle etwa 2 m unterhalb der Geländeoberfläche<br />

von außen in <strong>den</strong> Grabungsfeldbereich eingebohrt.<br />

Die doppelt korrosionsgeschützten Verbundpfähle<br />

vom Typ GEWI Ø 32 mm sind im<br />

Kopfbereich über ein kurzes Betonpolster<br />

(l=1,2m) miteinander verbun<strong>den</strong>. Dieses Betonpolster<br />

ist mit dem Bestandsmauerwerk steinmetzmäßig<br />

verzahnt und das Mauerwerk wurde<br />

in diesem Bereich mit einer Bohrlochsuspension<br />

vergütet.<br />

Die Lasteinleitung im Kopfbereich wird oberhalb<br />

<strong>des</strong> Ruinenmauerwerks über einen bewehrten<br />

umlaufen<strong>den</strong> Pfahlkopfbalken gewährleistet.<br />

In diesem Balken ist eine Kopf- und Ausgleichskonstruktion<br />

untergebracht, welche die Last aus<br />

<strong>den</strong> aufgehen<strong>den</strong> Stahlrohren im Pullovermauerwerk<br />

in die Implantate führt. Etwas unterhalb<br />

dieser Kopfplatte wird die Last in die Verbundpfähle<br />

System Stump eingeleitet. Dazu ist das<br />

Implantatrohr vollständig mit Zement gefüllt. Die<br />

Krafteinleitung vom Implantatrohr auf die Pfähle<br />

erfolgt über zulassungsgemäße Ankerstücke, welche<br />

am Verbundpfahlkopf angebracht sind.<br />

Bild 5: Grundriss mit Fundamenten im Grabungsfeld und Außenmauerimplantaten<br />

Implantat<br />

Haltekonstruktion<br />

Gründung<br />

Innenstützen

Die Verbundpfähle wer<strong>den</strong> durch das Implantatrohr<br />

bis in die tragfähigen Bo<strong>den</strong>schichten der<br />

Rheinterasse geführt. In Abhängigkeit der Außenmauerhöhe<br />

<strong>des</strong> Bestan<strong>des</strong> und der Kräfte am<br />

Lastpunkt wer<strong>den</strong> Pfähle von bis zu 30 m Länge<br />

benötigt. Die gesamte Vertikallastabtragung erfolgt<br />

über die Verbundpfähle. Die Gebrauchslasten<br />

der Implantate im Außenmauerbereich betragen<br />

zwischen 250-1350 kN. Es kommen daher<br />

<strong>für</strong> Pfähle unter 1000 kN doppeltkorrosionsgeschützte<br />

Verbundpfähle als Einstabpfähle mit<br />

einem Tragglied vom Typ GEWI Ø 63,5 mm<br />

oder <strong>für</strong> Pfahllasten größer 1000 kN Mehrstabpfähle<br />

bestehend aus GEWI 2 x Ø 40 und 1x Ø<br />

50 mm zum Einsatz. In Bild 6 wird ein Schnitt<br />

durch das Implantat gezeigt.<br />

Stahlrohr-<br />

Verlängerung<br />

Bewehrter<br />

Betonbalken<br />

Bestehen<strong>des</strong><br />

Ruinenmauerwerk<br />

OK-<br />

Ausgrabung<br />

Gruft<br />

Schnitt Ansicht<br />

Mauerwerk<br />

neues Gebäude<br />

+7,14m<br />

OK-Implantat<br />

Stahlrohr<br />

298,5x 30mm<br />

Edelstahlrohr<br />

GEWI EinstaboderMehrstabpfahl<br />

GOK<br />

Knicksicherung<br />

GEWI-Pfahl<br />

2x 32mm<br />

UK-Implantat<br />

Alter<br />

Fundamentbogen<br />

Kies<br />

Bild 6. Schnitt durch ein Implantat<br />

Mauerwerk<br />

vorvergüten<br />

Die Herstellung der Implantate wurde nach<br />

folgendem Schema vorgenommen. Zuerst wurde<br />

eine Holzabstützung der Mauer um <strong>den</strong> Bohrbereich<br />

errichtet. Dann erfolgte der Aufbau von<br />

Bohrgerüsten bis über die Mauerkrone. Aus arbeitstechnischen<br />

Grün<strong>den</strong> wurde jeweils eine<br />

gesamte Wand mit 6-7 Bohrpunkten zeitgleich<br />

eingerüstet.<br />

Die Arbeitsgerüste mit einer Höhe von bis zu<br />

9 m waren <strong>für</strong> ein Bohrgerätegewicht von 20 to<br />

zzgl. Vor- und Rückzugskräften von 10 to ausge-<br />

legt. Mit dieser Gerüstdimensionierung war es<br />

möglich, die Bohrungen mit schweren Ankerbohrgeräten<br />

vom Typ Klemm 806/3 auszuführen.<br />

Die Arbeitsgerüste wur<strong>den</strong> mit einer durchgehend<br />

befahrbaren Arbeitsebene ausgerüstet. Im Bereich<br />

der Nordwand, welche an die zweigeschossige<br />

Baugrube <strong>des</strong> Tiefkellers grenzt, musste das Gerüst<br />

auskragend über einen Teil Baugrube aufgestellt<br />

wer<strong>den</strong>.<br />

Nach dem Aufstellen der Bohrgerüste wur<strong>den</strong><br />

die Bohransatzpunkte <strong>für</strong> die Kernbohrungen auf<br />

der Mauerkrone eingemessen und hergerichtet.<br />

Im Anschluss erfolgte die Vorbohrung Ø100 mm<br />

bis UK-Fundament im Kernbohrverfahren als<br />

Trockenkernbohrung mit Luftspülung. Diese<br />

Bohrung wurde im Kontraktorverfahren mehrstufig<br />

mit einer Bohrlochsuspension Typ AIDA verfüllt.<br />

Nach Erhärten <strong>des</strong> Verfüllmaterials konnte<br />

die Kernbohrung im Durchmesser Ø350 mm abgeteuft<br />

wer<strong>den</strong>. Während der Bohrung wurde die<br />

Bohrabweichung über Zieltafeln und Lote kontrolliert;<br />

nach Beendigung der Kernbohrung wurde<br />

die gesamte Bohrstrecke mit Hilfe von Inklinometern<br />

vermessen. Es ergaben sich Lotabweichungen<br />

unter 0,5%.<br />

Insgesamt wur<strong>den</strong> die Kernbohrungen mit bis<br />

zu drei Bohranlagen abgeteuft. Die mittlere<br />

Bohrgeschwindigkeit <strong>für</strong> die Kernbohrungen im<br />

Durchmesser Ø 350 mm lag bei 3-4 m je AT.<br />

Nach Vermessung der Bohrungen und Kontrolle<br />

der zulässigen Abweichungen konnten alle Implantate<br />

einer Wand mittels Baustellenkran eingebaut<br />

wer<strong>den</strong>. Die Implantatrohre wur<strong>den</strong> höhen-<br />

und lagegesichert. Im Anschluss an das Einbauen<br />

der Implantate konnten die Pfahlbohrungen mit<br />

einem Ankerbohrgerät im Durchmesser 219 mm<br />

im Überlagerungsbohrverfahren abgeteuft wer<strong>den</strong>.<br />

Aufgrund der Pfahllängen musste ein Teil<br />

der Pfähle auf der Baustelle gestoßen wer<strong>den</strong>.<br />

Nach dem Pfahleinbau wur<strong>den</strong> die Pfähle mit<br />

Zementsuspension verpresst. Die erste Zementverfüllung<br />

erfolgte bis zur Geländeoberkante.<br />

Nach Erhärtung <strong>des</strong> Zementes wurde die Zementverfüllung<br />

bis ca. 10 cm unter OK-Implantat<br />

fertiggestellt. Der obere Bereich <strong>des</strong> Pfahls bis<br />

zur OK-Implantat wurde mit Pagel Vergussmörtel<br />

V1/50 verfüllt. Bild 7 zeigt die Bohrarbeiten an<br />

<strong>den</strong> Gründungspfählen auf der Böhm´schen Kapelle.

Bild 7. Bohrarbeiten vom Arbeitsgerüst<br />

4.2 Stützen im Innenbereich<br />

Im Innenbereich sah die Ausführungsplanung<br />

vor, die Hauptdeckenkonstruktion an 14 Punkten<br />

auf Stahlstützen aufzulagern. Der ehemalige Kircheninnenraum<br />

mit seinem Grabungsfeld ist höhenmäßig<br />

stark geklüftet und besteht aus vielen<br />

erhaltenswerten Bau<strong>den</strong>kmälern wie Pfeilerresten,<br />

Grüften und Altarbereichen. Die Lage und<br />

Anzahl der Innenstützen wurde in enger Abstimmung<br />

zwischen Tragwerksplanern, Architekten<br />

und Denkmalpflegern in minimaler Anzahl und<br />

Dimension bestandschonend festgelegt. Die<br />

Stahlrohrstützen (Ø298,5 x 30 mm), welche die<br />

Deckenkonstruktion tragen, besitzen eine Länge<br />

bis zu 16,70 m. Diese Stützen en<strong>den</strong> in einem<br />

Einzelfundament, welches im Grabungsfeld eingebun<strong>den</strong><br />

ist. Die weitere Lastabtragung erfolgt<br />

über einen Pfahlbock bestehend aus 3 doppelt<br />

korrosionsgeschützten Verbundpfählen vom Typ<br />

GEWI Ø 63,5 mm mit Einzellängen zwischen 9,0<br />

und 12,5 m. Bild 8 gibt einen Schnitt durch ein<br />

Innenstützenfundament wieder.<br />

Zur Herstellung der Pfähle wurde das gesamte<br />

Baufeld im Kircheninnenbereich mit Schwerlast-<br />

gerüsten abgedeckt, welche <strong>für</strong> das Bohrgerätegewicht<br />

ausgelegt waren.<br />

verdichtete<br />

Anschüttung (Kies)<br />

+12,26<br />

Ankerbolzen<br />

Pagel Verguss<br />

70<br />

36 36<br />

Einbindetiefe t = 6m im<br />

gewachsenen Kies/Sand<br />

Einbindetiefe t = 6m im gewachsenen Kies/Sand<br />

□ 350/350/30 mm<br />

10<br />

Stahlrohr<br />

289,5 x 30mm<br />

Brandschutz<br />

10<br />

420/420/60 mm<br />

Kontermutter<br />

Ankerplatte<br />

Ankermutter<br />

Sauberkeitsschicht<br />

Kunststoffripprohr<br />

Distanzhalter<br />

Bohrung Ø 220 mm<br />

GEWI-Pfahl Ø 63,5 mm<br />

mit doppeltem Korrosionsschutz<br />

Pfahlneigung<br />

10° zur Vertikalen<br />

Bild 8. Pfahlgegründetes Innenstützenfundament<br />

Die Bohransatzpunkte befan<strong>den</strong> sich zum Teil<br />

bis zu 6 m unter dem Schwerlastgerüst. Die Auflagerung<br />

<strong>des</strong> Gerüstes gestaltete sich aufgrund<br />

der wenigen Lasteinleitungspunkte schwierig, so<br />

dass zum Teil große Feldweiten überbrückt wer<strong>den</strong><br />

mussten. Bild 9 zeigt Teile <strong>des</strong> noch nicht<br />

abgedeckten Grabungsfel<strong>des</strong>. Über <strong>den</strong> Pfahlansatzpunkten<br />

wur<strong>den</strong> <strong>für</strong> das Bohrgerät schmale<br />

Fahr- und Arbeitsgassen gebildet, welche <strong>für</strong> die<br />

Belastung <strong>des</strong> Bohrgerätes aus Eigengewicht und<br />

Arbeitsvorgängen ausgelegt waren. Darüber hinaus<br />

war dieses Gerüst nur <strong>für</strong> Belastungen aus<br />

Lagermaterial dimensioniert.<br />

Bild 9. Oberfläche <strong>des</strong> Grabungsfel<strong>des</strong>

Um eine lagegenaue Pfahlherstellung zu gewährleisten,<br />

wurde eine Bohrschablone gefertigt,<br />

welche die Bohrrohre in Lage, Neigung und<br />

Richtung führte. Die Bohrschablone wurde <strong>für</strong><br />

einige Fundamente, welche von der Örtlichkeit<br />

weniger beschränkt waren, aus Stahl vorgefertigt<br />

und mehrfach verwendet. Die Schablone wurde in<br />

die Örtlichkeit eingepasst und lagegesichert. Bei<br />

einzelnen Fundamenten, welche durch ihre Lage<br />

innerhalb der Grüfte nur minimale Abmessungen<br />

besitzen durften, wur<strong>den</strong> spezielle Schablonen<br />

aus Holz gefertigt. Diese konnten nur einmal eingesetzt<br />

wer<strong>den</strong>.<br />

Mit Hilfe dieser Bohrschablonen konnten die<br />

42 Verbundpfähle <strong>des</strong> Innenbereiches lagegenau<br />

hergestellt wer<strong>den</strong>.<br />

Bild 10 zeigt die Herstellung der Gründungspfähle<br />

im abgedeckten Grabungsfeld. Die Aufnahme<br />

ist von einem Hochbaukran entstan<strong>den</strong>. Zu<br />

erkennen ist die Böhm´sche Kapelle sowie die<br />

Bohrgeräteeinheit mit Lagerflächen <strong>für</strong> das<br />

Pfahlmaterial. An <strong>den</strong> Bereichen über <strong>den</strong> Pfahlansatzpunkten<br />

konnte die Arbeitsebene <strong>für</strong> die<br />

Pfahlherstellung geöffnet wer<strong>den</strong>.<br />

Bild 10. Bohrarbeiten im Bereich <strong>des</strong> Grabungsfel<strong>des</strong><br />

5. Schlussbemerkungen<br />

Die Bohrarbeiten <strong>für</strong> Pfahlgründung im Innenraum<br />

wur<strong>den</strong> im Frühsommer 2003 abgeschlossen,<br />

die Bohrarbeiten <strong>für</strong> die Implantate wur<strong>den</strong><br />

im Januar 2004 fertiggestellt.<br />

Die Kernbohrungen konnten so lagegenau hergestellt<br />

wer<strong>den</strong>, dass ein problemloses Einfädeln<br />

der großformatigen Implantatrohre möglich war.<br />

Auch die Pfahlherstellung durch die Implantatrohre<br />

konnte ohne besondere Vorkommnisse termingerecht<br />

abgeschlossen wer<strong>den</strong>.<br />

Die reibungslose Ausführung ist unter anderem<br />

auf die aufwendigen Voruntersuchungen und<br />

Probebohrungen zurückzuführen.<br />

Bei <strong>den</strong> Probebelastungsversuchen an Mehrstabpfählen<br />

konnten erstmals Pfahllasten von<br />

4000 kN mit Kleinbohrverpresspfählen in <strong>den</strong><br />

Untergrund eingeleitet wer<strong>den</strong>. Pfahlkräfte dieser<br />

Größenordnung wer<strong>den</strong> sonst nur über Pfähle mit<br />

größerem Durchmesser in <strong>den</strong> Baugrund eingetragen.<br />

6. Danksagung<br />

Unser besonderer Dank gilt dem Erzbistum<br />

Köln, welches die aufwendigen Untersuchungen<br />

initiierte und die technisch anspruchsvolle Aufgabe<br />

begleitete.<br />

Weiterhin möchten wir uns bei der Architektengemeinschaft<br />

Zumthor (CH) / Stein (D) <strong>für</strong> die<br />

vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.<br />

Quellennachweis<br />

1. Seiler, S.; Ausgrabungen in der Kirche St.<br />

Kolumba in Köln. ZAM Zeitschrift <strong>für</strong> Archäologie<br />

<strong>des</strong> Mittelalters, Jahrgang 5/1977, Seite 97-<br />

119, Rheinland-Verlag GmbH, Köln.<br />

2. Dominik, A.; Untersuchungen zur Beurteilung<br />

der Tragfähigkeit <strong>des</strong> historischen Mauerwerkes,<br />

Bericht B5035 B01 vom 10.09.1998,<br />

Schießl + Raupach, Aachen