Bachelorarbeit - IAF-AG - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Bachelorarbeit - IAF-AG - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Bachelorarbeit - IAF-AG - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

- Keine Tags gefunden...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Bachelorarbeit</strong>zur Erlangung des akademischen HochschulgradesBachelor of Science (B.Sc.)im Studiengang Psychologie6. SemesterLeitlinie zur Anfertigung schriftlicher AbschlussarbeitenDurchgeführt an der<strong>Otto</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Guericke</strong>-Universität <strong>Magdeburg</strong>Fakultät für MaschinenbauInstitut für Arbeitswissenschaft, Fabrikautomatisierung und Fabrikbetrieb (<strong>IAF</strong>)Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft und Arbeitsgestaltungeingereicht <strong>von</strong>Name:E-Mail-Adresse:Immatrikulationsnummer:Erstgutachter:Zweitgutachter:Ausgabetermin:Abgabetermin:

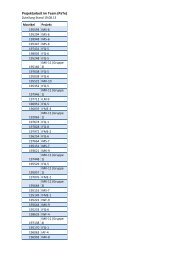

InhaltsverzeichnisIInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis ................................................................................................................... I1 Aufbau der Arbeit .......................................................................................................... 12 Inhalt .............................................................................................................................. 22.1 Deckblatt ............................................................................................................................ 22.2 Abstract .............................................................................................................................. 22.3 Einleitung ........................................................................................................................... 22.4 Theoretische Grundlagen ................................................................................................... 22.5 Angewandte Methoden ...................................................................................................... 22.5.1 Experimentelles Vorgehen ......................................................................................... 22.5.2 Stichprobe................................................................................................................... 22.5.3 Geräte und Materialien ............................................................................................... 22.5.4 Versuchsdesign ........................................................................................................... 22.5.5 Versuchsdurchführung ............................................................................................... 32.6 Ergebnisse .......................................................................................................................... 32.7 Diskussion .......................................................................................................................... 32.8 Zusammenfassung/Ausblick .............................................................................................. 33 Formale Gestaltung ........................................................................................................ 53.1 Schriftbild ........................................................................................................................... 53.2 Überschriften und Absätze ................................................................................................. 53.3 Seitenzahlen ....................................................................................................................... 53.4 Tabellen und Abbildungen ................................................................................................. 64 Quellenangaben nach aktueller Richtlinie der APA (American PsychologicalAssociation) .................................................................................................................... 84.1 Quellenangaben im Text .................................................................................................... 84.2 Einige Beispiele.................................................................................................................. 84.3 Besonderheiten bei wörtlichen Zitaten ............................................................................... 94.4 Quellenangaben im Literaturverzeichnis .......................................................................... 105 Literaturverzeichnis: .................................................................................................... 12Anhang A ................................................................................................................................ i

1 Aufbau der Arbeit 11 Aufbau der ArbeitDie Arbeit enthält folgende Bestandteile:‐ Deckblatt‐ Abstract‐ Inhaltsverzeichnis‐ Ggf. Abbildungsverzeichnis‐ Ggf. Tabellenverzeichnis‐ Ggf. Formelverzeichnis‐ Ggf. Abkürzungsverzeichnis‐ Einleitung‐ Theoretische Grundlagen‐ Angewandte Methoden‐ Ergebnisse‐ Diskussion‐ Zusammenfassung/Ausblick‐ Literaturverzeichnis‐ Anhang‐ EigenständigkeitserklärungDer hier dargestellte Aufbau einer Abschlussarbeit ist für experimentalpsychologische Arbeitenvorgesehen. Wenn die <strong>Bachelorarbeit</strong> vor allen Dingen eine Literaturrecherche darstellt,ist der Leitlinie im Anhang A zu folgen.

2 Inhalt 22 Inhalt2.1 DeckblattDas Deckblatt orientiert sich an der Gestaltung dieser Richtlinie.2.2 AbstractDas Abstract fasst die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit – wörtlich und ohne Zahlenwerte –auf maximal einer halben Seite zusammen. Falls eine englische Version gewünscht ist, wirddiese auf einer extra Seite zur Verfügung gestellt.2.3 EinleitungDie Einleitung soll an die Fragestellung bzw. die Zielsetzung der Arbeit heranführen.2.4 Theoretische GrundlagenFür das Verständnis der Arbeit sind grundlegende Arbeiten/Quellen sowie eigene Hypothesenanzugeben.2.5 Angewandte Methoden2.5.1 Experimentelles VorgehenIn einem kurzen einleitenden Abschnitt wird ein Überblick über das experimentelle Vorgehengegeben. Die Vollständigkeit dieser Ausführung soll die Wiederholung des Experimentesjederzeit möglich machen und beschreiben, welche wesentliche Aufgabe durch die Versuchspersonbearbeitet worden ist.2.5.2 StichprobeBezüglich der Stichprobe sind Angaben zu Anzahl, Alter, Geschlecht, sozioökonomischemStatus, Grundlage der Versuchsteilnahme und evtl. Persönlichkeitseigenschaften sowie Trainingzu machen. Bei einem Ausscheiden <strong>von</strong> Versuchspersonen ist der Grund dafür anzugeben.2.5.3 Geräte und MaterialienAlle verwendeten Geräte sind ausführlich darzustellen. Material, das auf die VersuchsergebnisseEinfluss haben könnte, soll genau beschrieben werden (z. B. Farbe der Reizvorlage).2.5.4 VersuchsdesignDie Versuchsbedingungen werden genau dargestellt. Es sind Aussagen darüber zu treffen, wiedie Stichprobe erhoben wurde, ob es eine unabhängige Stichprobe und evtl. auch Messwie-

2 Inhalt 3derholungen gab. Dabei ist eine eindeutige Unterscheidung zwischen Experimental- undKontrollgruppe aufzuzeigen.2.5.5 VersuchsdurchführungBei der Versuchsdurchführung sind zeitliche und räumliche Bedingungen, wie z. B. die Reihenfolgeund Dauer der Aufgaben, die Art der Interaktion zwischen Versuchsleiter und Versuchspersonetc. zu beschreiben und evtl. anhand einer Skizze zu verdeutlichen. Falls die Instruktionder Probanden keinen Teil der Versuchsbedingung darstellt, ist es ausreichend, dieInstruktion sinngemäß wiederzugeben. Darüber hinaus kann eine Kopie der Instruktion imAnhang beigefügt werden. Alle Umgebungsbedingungen, <strong>von</strong> denen das Versuchsergebnisevtl. abhängig sein könnte (z. B. Helligkeit, Geräusche, Tageszeit) sowie innere Bedingungender Versuchsperson (z. B. Ermüdung, Bereitschaft zur Mitarbeit) sind zu benennen. Außerdemist anzugeben, welche Beobachtungsdaten (z. B. Reaktionszeiten, Aussagen der Versuchspersonen)registriert werden.2.6 ErgebnisseDie Zusammenstellung der Befunde sowie die Bearbeitung durch Auswertungsmethoden sindaufzuführen. Bei quantitativen Daten sind statistische Kennwerte, bei qualitativen Daten Auszügeaus typischen, repräsentativen Protokollen zu verwenden. Die Auswertungsart sowie diestatistische Aufarbeitung ist genau zu schildern und die Auswahl der Kennwerte und Verfahrenzu begründen. Bei inferenzstatistischen Verfahren werden Kennwert, Zahl der Freiheitsgrade,Signifikanzniveau und Effektstärken angegeben. Zur Veranschaulichung können Tabellen,graphische Darstellungen und Beispiele als Hilfsmittel genutzt werden. Eine Interpretationist nicht anzubringen, lediglich eine objektive Darstellung der Ergebnisse findet hierseinen Platz.2.7 DiskussionIm Diskussionsteil werden die Versuchsergebnisse im Hinblick auf die in der Einleitung formulierteFragestellung interpretiert und Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet. Dabei istdas Versuchsergebnis mit Ergebnissen und Deutungsansätzen anderer Untersuchungen zuvergleichen und die eigene Untersuchung einer kritischen Reflektion zu unterziehen.2.8 Zusammenfassung/AusblickZusammenfassend sollte auf die Fragestellung, die Methode, die Ergebnisse und die theoretischenFolgerungen eingegangen und dabei die Anzahl der Versuchspersonen und der Versuchsplanmiteinbezogen werden. Nur statistisch gesicherte Ergebnisse finden Eingang in die

2 Inhalt 4Arbeit; neue Tatsachen und Gedanken, die in der Arbeit noch nicht erwähnt wurden, sind hierfehl am Platz. Die Zusammenfassung dient der schnellen Information des Lesers über diewichtigen Punkte der Arbeit und muss daher ohne Kenntnis des gesamten Textes verständlichsein. Ein Umfang <strong>von</strong> 100-120 Wörtern wird <strong>von</strong> der American Psychological Association(APA) empfohlen. Ausblickend können mögliche Fragestellungen neuer Untersuchungen bzw.Ansätze für Folgeuntersuchungen aufgeführt werden.

3 Formale Gestaltung 53 Formale GestaltungDas wichtigste Merkmal der formalen Gestaltung ist Konsistenz. Das gewählte Format(Zahlendarstellungen etc.) sollte über die ganze Arbeit eingehalten werden. Die Ich-Formsollte vermieden werden (maximal zulässig „der Autor/Verfasser/erste Person Plural“).Gebräuchliche Abkürzungen sollten verwendet werden; sie brauchen nicht eigens erläutertzu werden (zum Beispiel = z. B.). Führt der Verfasser für Ausdrücke, die in seiner Arbeithäufig gebracht werden, eigene Abkürzungen ein, so sind diese bei ihrer ersten Verwendungzu erläutern, indem beim ersten Auftreten eines derartigen Begriffes der Ausdruckausgeschrieben wird und die entsprechende Abkürzung in Klammern hinzugefügt wird.Solche Abkürzungen werden auch im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt. UmRechtschreib- und Grammatikfehler zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Arbeit <strong>von</strong> eineranderen Person Korrektur lesen zu lassen.3.1 SchriftbildBei Textseiten sind folgende Randbreiten einzuhalten: links 3 cm, rechts 2 cm, unten 2 cm,und oben 2,5 cm. Der Text ist in der Schriftart Times New Roman, Schriftgröße 12, miteinem Zeilenabstand <strong>von</strong> 1,5 im Blocksatz zu verfassen und die automatische Silbentrennungzu aktivieren.3.2 Überschriften und AbsätzeAbsätze sind mit 6 Pkt. zusätzlich zum Zeilenabstand und nicht durch Erstzeileneinzugkenntlich zu machen. Kapitelüberschriften (1. Gliederungsebene) sind mit Schriftgröße 14fett und Unterkapitelüberschriften (2. Gliederungsebene) mit Schriftgröße 12 fett zu druckenund dabei maximal 4 Gliederungsebenen (3. und 4. Ebene Schriftgröße 12 fett) zuverwenden. Für ein neues Kapitel wird eine neue Seite genutzt, Unterkapitel können fortlaufendverwendet werden. Einzelne Zeilen, die durch einen Seitenwechsel <strong>von</strong> ihrem Absatzabgetrennt werden, sind zu vermeiden.3.3 SeitenzahlenIn der Kopfzeile sind die Seitenzahlen rechts und die Kapitelüberschrift links (Angabe nurder Kapitelüberschrift der ersten Gliederungsebene) zu führen und vom Fließtext durcheinen Strich zu trennen. Das Deckblatt und das Abstract erhalten keine Seitenzahl.Das Inhaltsverzeichnis, Abbildungs-, Tabellen-, Formel- und Abkürzungsverzeichnis sindmit großen römischen Zahlen zu führen, die Seitenzählung beginnt aber mit dem Deckblatt.Ab der Einleitung werden fortlaufend arabische Zahlen verwendet einschließlich Literaturverzeichnis.Der Anhang wird in A, B, C, usw. geteilt. Die Seitennummerierungen

3 Formale Gestaltung 6werden mit kleinen römischen Zahlen rechtsbündig in der Kopfzeile und mit dem Titel„Anhang A, B, C, usw.“ linksbündig verwendet. Der Anhang muss im Fließtext genanntwerden.3.4 Tabellen und AbbildungenBei Tabellenbeschriftungen (vgl. Tab. 1) sowie Abbildungsbeschriftungen (vgl. Abb. 1)werden dieselben Schriftgrößen wie im Text verwendet:„Tabelle 1: Name der Tabelle“ bzw. „Abbildung 2: Beschreibung/Name der Abbildung“Der Verweis auf die Tabelle/Abbildung sollte möglichst nah im Text erfolgen. Wenn dieentsprechende Tabelle nicht auf derselben Seite geführt ist, muss die Seitenzahl ergänztwerden. Im Fließtext werden die Worte „Tabelle“ und „Abbildung“ ausgeschrieben, beiVerweisen in Klammern werden die Begriffe entsprechend abgekürzt (vgl. Tab./vgl. Abb.).Tabellen enthalten ausschließlich und möglichst wenige horizontale Linien. Wenn in einemSchaubild verschiedene Kurven erscheinen, so unterscheidet man sie am besten durchverschiedene Strichqualitäten und Symbole (durchgezogenen, gestrichelt, gepunktet, gefüllte/ungefüllteKreise/Quadrate etc.) und nicht nur durch verschiedene Farben.Tabelle 1: In Zeitschriften veröffentlichte Textarten und die Häufigkeit, mit der sie inden ausgewerteten Zeitschriften zu finden waren (Funke, Berude & Reuschenbach,2008).EssayArt des Textes Absolute Frequenz a Häufigkeit in Prozent133 33,25Kommentar/ GlosseBericht47 11,75220 55Anmerkungen.a Spezielle Anmerkungen beziehen sich auf einzelne Zellen, Spalten oder Zeilen. Siewerden durch hochgestellte Kleinbuchstaben markiert.

3 Formale Gestaltung 7- Abbildung 1: Angabe der Kalorienanzahl für 100 g Schokoladentafeln der Marken Ja!und Lindt (Mustermann, 2011)..

4 Quellenangaben nach aktueller Richtlinie der APA 84 Quellenangaben nach aktueller Richtlinie der APA (American PsychologicalAssociation)4.1 Quellenangaben im TextEs werden stets der Nachname des Autors/der Autoren und das Publikationsjahr zu einerQuelle angegeben. Dabei ist zu beachten, dass alles durch Quellen zu kennzeichnen ist, wasnicht vom Autor der jeweiligen Arbeit selbst herausgefunden wurde oder als Allgemeinwissengilt. Für Aussagen wie „Berlin ist die Hauptstadt <strong>von</strong> Deutschland“ oder „1 Kg entspricht1000 g“ werden demnach keine Quellenangaben benötigt.Fremdes Gedankengut nicht kenntlich zu machen und somit als eigenes darzustellen, ist einschwerwiegender Verstoß gegen die Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens und wird alsTäuschungsversuch gewertet!Bei mehreren Autoren werden bei erster Nennung alle Autoren genannt, in nachfolgendenNennungen der gleichen Quelle wird nur noch der Erstautor mit dem Zusatz „et al.“ genannt.Abweichend <strong>von</strong> dieser Regel werden jedoch Werke mit sechs oder mehr Verfassern bereitsbei der ersten Erwähnung mit „et al.“ zitiert.Sollten <strong>von</strong> einem Autor mehrere Publikationen aus dem gleichen Jahr verwendet werden, sowerden die Jahresangaben durch Kleinbuchstaben in aufsteigender Reihenfolge (a, b, c, usw.)ergänzt. Diese Kennzeichnung gilt dann auch für das Literaturverzeichnis, wo der soeben erwähnteKleinbuchstabe ebenfalls direkt hinter der Jahreszahl steht.Liegen für einen bestimmten Sachverhalt mehrere Quellen vor, so werden diese in der anschließendenKlammer durch Semikolon getrennt und in nach Publikationsjahr aufsteigenderReihenfolge genannt.4.2 Einige Beispiele- Mustermann (2008) hat herausgefunden, dass Schokolade im Vergleich zu anderen Süßigkeiteneinen relativ hohen Fettanteil aufweist.- Es wurde herausgefunden, dass Schokolade im Vergleich zu anderen Süßigkeiten einenrelativ hohen Fettanteil aufweist (Mustermann, 2008).- Im Jahr 2008 hat Mustermann herausgefunden, …- Mustermann, Musterfrau und Mustermensch (2008) haben herausgefunden, dass … (ersteNennung)- Mustermann et al. (2008) haben herausgefunden, dass … (zweite Nennung)

4 Quellenangaben nach aktueller Richtlinie der APA 9- Mustermann (2008a, 2008b) hat in mehreren Studien herausgefunden, dass … (zwei Publikationendes gleichen Autors innerhalb eines Jahres)- Eine Vielzahl <strong>von</strong> Studien kam zu dem Ergebnis, dass Schokolade Fett enthält (z. B. Mustermann,2008; Musterfrau & Mustermensch, 2009) … (mehrere Quellen zu einem Sachverhalt)4.3 Besonderheiten bei wörtlichen ZitatenWörtliche Zitate sollten grundsätzlich vermieden werden. Im Allgemeinen kommt es auf diesinngemäß korrekte Wiedergabe etwa eines Arguments, nur bei einem Mehrwert auf seinengenauen Wortlaut an.Bei wörtlichen Zitaten ist zusätzlich zu Autor(en) und Jahreszahl eine Seitenangabe notwendig.Wörtliche Zitate werden in Anführungsstriche gesetzt und sämtliche Anmerkungen, Änderungen,usw., die durch den Verfasser vorgenommen wurden, werden durch eckige Klammerngekennzeichnet.Auslassungen werden im Falle <strong>von</strong> einigen ausgelassenen Wörtern durch drei Punkte „…“und im Falle <strong>von</strong> ganzen ausgelassenen Sätzen durch vier Punkte „….“ gekennzeichnet.Wenn ein wörtliches Zitat mehr als 40 Wörter umfasst, so wird es durch Einrückung kenntlichgemacht; in diesem Fall werden keine Anführungszeichen gesetzt.Bei wörtlichen Zitaten, zu denen dem Autor nicht die Originalquelle vorliegt, muss die Quellenangabedurch „zitiert nach …“ ergänzt werden. Dabei ist weiterhin zu beachten, dass lediglichbei der Sekundärliteratur die Seitenzahl genannt wird und im Literaturverzeichnis ebenfallsnur die Sekundärliteratur aufgeführt wird (das Original lag dem Autor schließlich nichtvor).Einige Beispiele- Mustermann sagt „… es wurde herausgefunden, dass Schokolade [Hervorhebung im Original]sehr viel Fett [Hervorhebung durch Verf.] enthält.“ (2008, S. 123).- „Trotz allem [ist] Schokolade echt voll lekker [Schreibfehler im Original] …“ (Mustermann,2008, zitiert nach Musterfrau, 2009, S. 3).

4 Quellenangaben nach aktueller Richtlinie der APA 10- Mustermann betont in seiner Studie ausdrücklich seine persönliche emotionale Beziehungzu Schokolade (S. 124):Schokolade ist mehr als eine Süßigkeit. Ab einer gewissen Qualitätsstufe wird sie zumObjekt der Begierde für jeden Schokoladenliebhaber. Somit ist ihr ein gewisses Suchtpotenzialleider auch nicht abzusprechen. .... Dieses Suchtpotenzial wird allerdings in Anbetrachtder vielen positiven Aspekte des ausgiebigen Schokoladenverzehrs vom Autor alsvernachlässigbar betrachtet.4.4 Quellenangaben im LiteraturverzeichnisSämtliche im Text erwähnte Quellen werden in alphabetischer Reihenfolge in das Literaturverzeichnisaufgenommen – die Quellenangabe in Fußnoten auf der jeweiligen Seite ist heutzutagenicht mehr üblich!Laut der APA werden die Vornamen der Autoren nur abgekürzt genannt. Akademische Titel(Prof./Dr.) werden weder im Text noch im Literaturverzeichnis genannt.In Literaturangaben wird stets entweder der Buchtitel (nicht der Titel eines Kapitels aus einemBuch!) oder der Name der Zeitschrift kursiv gedruckt. Bei Aufsätzen aus Sammelbänden sowiebei Zeitschriftenaufsätzen sind in jedem Fall Seitenangaben zu ergänzen. Werden englischsprachigeWerke zitiert, erscheinen Zusatzangaben wie z. B. „Hrsg.“ (Herausgeber) aufEnglisch: „Ed.“ bzw. „Eds.“ (Editor/s). Auch die Nummer der Ausgabe der jeweiligen Zeitschriftwird mittels einer Zahl ausgewiesen. Die erste und letzte Seitenzahl werden genanntund durch einen Bindestrich verbunden (z. B. 3-4). Mehrere Autoren werden durch Kommatagetrennt und der letzte durch ein „&“ angefügt.Elektronische Dokumente werden zusätzlich (sofern vorhanden) am Ende der Quellenangabedurch den „doi“ (digital object identifier) kenntlich gemacht. Der „doi“ ist eine weit verbreiteteAnwendung zur Identifikation <strong>von</strong> elektronischen Dokumenten und wird <strong>von</strong> der „InternationalDOI Foundation“ vergeben.Veröffentlichungen ohne Jahresangabe erhalten den Vermerk „o. J.“, bei Fehlen der Ortsangabewird „o. O.“ gesetzt (o. J. - ohne Jahresangabe, o. O. - ohne Ortsangabe).(Beinahe) jede vollständige Quellenangabe im Literaturverzeichnis endet mit einem Punkt(eine Ausnahme wird nur nach dem „doi“ gemacht, obwohl dieser am Ende der Quellenangabesteht).

4 Quellenangaben nach aktueller Richtlinie der APA 11Einige BeispieleZeitschriftenartikel:- Mustermann, M., Musterfrau, N. & Mustermensch, O. (2008). Wissenswertes über Schokolade.Schokoladenexpertenzeitschrift, 22, 3-4.- Mustermann, M., Musterfrau, N. & Mustermensch, O. (2008). Wissenswertes über Schokolade.Schokoladenexpertenzeitschrift, 22, 3-4. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.224- Mustermann, M., Musterfrau, N. & Mustermensch, O. Z. (2008). Wissenswertes überSchokolade. Schokoladenexpertenzeitschrift, 22, 3-4. Abgerufen <strong>von</strong>http://www.schokoladenexpertenzeitschrift.de am 01.01.2009.Vollständige Ausgabe einer Zeitschrift:- Meier, A. & Müller, B. (Hrsg.). (2008). Sonderausgabe Vollmilchschokolade. Schokoladenexpertenzeitschrift,22, 1-350.Kapitel eines Herausgeberwerkes:- Mustermann, M. (2008). Schokolade – Eine Einführung. In A. Meier & B. Müller (Hrsg.),Lehrbuch Schokolade. Süßhausen: Zuckerverlag.Buch eines oder mehrerer Autoren (kein Herausgeberwerk):- Mustermann, M. (2008). Schokolade – der Porsche unter den Süßigkeiten (2. Aufl.). Buxtehude:Verlag für Leckereien.Unveröffentlichte Arbeiten:- Wassmann, S. (2008). Einstellung gegenüber regionalen Personalpools – eine explorativeUntersuchung an Studierenden. Unveröffentlichte Diplomarbeit. <strong>Magdeburg</strong>: Institut fürArbeitswissenschaft, Fabrikautomatisierung und Fabrikbetrieb an der <strong>Otto</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Guericke</strong>-Universität <strong>Magdeburg</strong>.

5 Literaturverzeichnis 125 Literaturverzeichnis:Funke, J., Berude, C. & Reuschenbach, B. (2008). Richtlinien zur Manuskriptgestaltung -Bonner Version. Unveröffentlichte Arbeit. Heidelberg: Psychologisches Institut der UniversitätHeidelberg.Mustermann, M. (2011). Wissenswertes über Schokolade. Schokoladenexpertenzeitschrift, 22,3-4.

Anhang AiAnhang AIn Literaturarbeiten sollen ebenfalls die formalen Gestaltungsrichtlinien und die Quellenangabendieser Richtlinie übernommen werden.Der Inhalt der Arbeit ist sinnvoll nach dem Literaturthema zu wählen und mit dem Betreuerabzusprechen. Allerdings sollten folgende Bestandteile auch in einer Literaturarbeit aufzufindensein:‐ Deckblatt‐ Abstract‐ Einleitung‐ Zusammenfassung/Ausblick