PDF, 2 MB - Universität zu Lübeck

PDF, 2 MB - Universität zu Lübeck

PDF, 2 MB - Universität zu Lübeck

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Prof. Dr. Peter DominiakRektor der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Prof. Dr. Werner SolbachDekan der Medizinischen FakultätProf. Dr. Enno HartmannDekan der Technisch-Naturwissenschaftlichen FakultätKontaktAnett BraunerEvaluationsbeauftragte der Medizinischen Fakultät<strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>Ratzeburger Allee 16023538 <strong>Lübeck</strong>Tel. 0451 – 500 5084E-Mail: brauner@<strong>zu</strong>v.uni-luebeck.de

VorwortDie Qualität der Lehre wird vor allem dann nachhaltig verbessert, wenn sich alle Beteiligten,insbesondere Studenten und Dozenten, intensiv und systematisch mit ihr auseinandersetzen.Außerdem ist der kritische, aber gleichzeitig kollegiale Blick von außen sehr hilfreich.Deshalb haben die fünf <strong>zu</strong>m Verbund norddeutscher <strong>Universität</strong>en gehörenden MedizinischenFakultäten 1 beschlossen, gemeinsam das Studium der Humanmedizin an ihren Einrichtungen<strong>zu</strong> evaluieren.Zunächst wurde ein einheitliches Format festgelegt, nach dem der Aufbau und Ablauf desStudiums der Humanmedizin an den fünf Fakultäten beschrieben werden sollen. DiesesFormat orientiert sich an folgenden zwei Quellen:• Globale Standards der World Federation for Medical Education (WFME) <strong>zu</strong>r Qualitätsverbesserungder Medizinischen Ausbildung und• Bericht der Sachverständigenkommission <strong>zu</strong>r Bewertung der Medizinischen Ausbildungin Baden-Württemberg.An der Medizinischen Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> wurde daraufhin eine Arbeitsgruppeunter Federführung des Studiendekans eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit dem Studienausschusseinen ersten Entwurf der Beschreibung des Studiums der Humanmedizin in<strong>Lübeck</strong> erarbeitet hat. Dieser Bericht wurde dann mit der Bitte um Ergän<strong>zu</strong>ngen und Kritik<strong>zu</strong>nächst den gewählten Repräsentanten der <strong>Universität</strong> 2 und danach etwa 150 Personen<strong>zu</strong>geschickt, die in verantwortlicher Position an der Lehre beteiligt sind. Natürlich wurdenauch die <strong>Lübeck</strong>er Studenten in diesen Prozess einbezogen (Semestersprecher, Fachschaft,AStA). Alle Rückmeldungen wurden in den vorliegenden Bericht eingearbeitet.Sie halten nun eine Broschüre in den Händen, die zwei Ziele verfolgt. Einerseits soll sie deminternationalen Gutachtergremium, das im Rahmen des gemeinsamen Evaluationsprozessesim Januar 2007 nach <strong>Lübeck</strong> kommen wird, ein klares Bild über die hiesige Situation vermitteln.Andererseits soll die vorliegende Broschüre den Studenten und Dozenten als Diskussionsgrundlagedienen, um so gemeinsam und gezielt das Studium der Humanmedizin in <strong>Lübeck</strong>weiterentwickeln <strong>zu</strong> können.<strong>Lübeck</strong>, den 20. November 2006Dipl.-Psych. Anett BraunerEvaluationsbeauftragte der Medizinischen FakultätProf. Dr. med. Jürgen WestermannStudiendekan der Medizinischen Fakultät1 Medizinischen Fakultäten Greifswald, Hamburg, Kiel, <strong>Lübeck</strong> und Rostock2 Rektor und Prorektoren, Kanzlerin, Dekane und Prodekane beider Fakultäten, StudienausschussIII

Inhalt1 KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄT .......................................................................12 AUFGABE UND ZIELSETZUNG......................................................................................73 AUSBILDUNGSPROGRAMM ..........................................................................................93.1 Struktur und Studienplan ........................................................................................93.2 Curriculumsmodell und Lehrmethoden.................................................................133.3 Curriculumssteuerung und -weiterentwicklung .....................................................164 STUDENTEN..................................................................................................................224.1 Bewerber ..............................................................................................................224.2 Auswahlverfahren .................................................................................................224.3 Zulassungszahlen und Studiendauer ...................................................................244.4 Förderung .............................................................................................................244.5 Engagement .........................................................................................................295 DOZENTEN....................................................................................................................315.1 Personelle Rahmenbedingungen .........................................................................315.2 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ................................................325.3 Anreizsystem für Forschung und Lehre................................................................336 RESSOURCEN ..............................................................................................................356.1 Lehrbudget und Mittel<strong>zu</strong>weisung ..........................................................................356.2 Einrichtungen für die theoretische Ausbildung .....................................................366.3 Einrichtungen für die klinische Ausbildung ...........................................................366.4 Bibliothek ..............................................................................................................377 ERGEBNISSE ................................................................................................................397.1 Prüfungsergebnisse..............................................................................................397.2 Prüfungsmethoden ...............................................................................................407.3 Medizinische Promotionen....................................................................................418 LEITUNG UND VERWALTUNG.....................................................................................439 EVALUATION.................................................................................................................459.1 Evaluationen durch das Studiendekanat ..............................................................459.2 Weitere Evaluationen auf dem Campus ...............................................................5210 WEITERENTWICKLUNGEN UND ZIELE ......................................................................5311 ANHANG ........................................................................................................................57V

KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄT1 KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTDie <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> wurde 1964 als zweite Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> Kieleingerichtet und 1973 als Medizinische Hochschule <strong>Lübeck</strong> eine selbstständige wissenschaftlicheEinrichtung (Anhang 1). Heute besteht sie aus zwei Fakultäten, der MedizinischenFakultät und der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (Anhang 2), die gemeinsamvier Studiengänge anbieten: Humanmedizin, Computational Life Science, Informatik undMolecular Life Science. Zum Wintersemester 06/07 sind in diesen Studiengängen insgesamt2.348 Studenten 3 eingeschrieben.Zusammen mit der benachbarten Fachhochschule wird der Masterstudiengang BiomedicalEngineering/Medizintechnik (Unterrichtssprache: Englisch) und der Studiengang Medizintechnikdurchgeführt, <strong>zu</strong>sammen mit der International School of New Media der MasterstudiengangDigital Media und <strong>zu</strong>sammen mit der Fern<strong>Universität</strong> in Hagen der FernstudiengangMedizinische Informatik. Obwohl die Medizinische Fakultät an allen Studiengängensubstantiell beteiligt ist, liegt ihr Schwerpunkt auf dem Studiengang Humanmedizin. Hier sind<strong>zu</strong>m Wintersemester 06/07 insgesamt 1.472 Studenten eingeschrieben (Tabelle 1). Im Rahmender jährlichen Aufnahme haben 183 Studenten im Oktober 2006 mit dem Studium derHumanmedizin in <strong>Lübeck</strong> begonnen (Anhang 68). Damit studieren knapp 2/3 der Studentender <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> Humanmedizin.Tabelle 1: Anzahl der Medizinstudenten vom WS 02/03 bis WS 06/07Anzahl männlich weiblich ausländischSemester gesamt Anzahl % Anzahl % Anzahl %WS 02/03 1545 576 37,3 969 62,7 142 9,1SS 03 1444 538 37,7 906 62,7 137 9,5WS 03/04 1523 544 35,7 979 64,3 143 9,4SS 04 1436 517 36,0 919 64,0 142 9,9WS 04/05 1549 557 36,0 992 64,0 161 10,4SS 05 1454 515 35,4 939 64,6 152 10,4WS05/06 1530 530 34,6 1000 65,4 159 10,4SS 06 1435 495 34,4 940 65,5 155 10,8WS 06/07 1472 495 33,6 977 66,3 151 10,2Der Studiengang wird von 73 hauptamtlichen Professoren (C4/W3, C3/W2) in 49 Einrichtungender <strong>Universität</strong> und im Forschungszentrum Borstel (FZB) getragen, wobei 64 Professuren<strong>zu</strong>r Medizinischen Fakultät und neun <strong>zu</strong>r Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultätgehören (Anhang 59). Fünf Professoren gehören beiden Fakultäten an. Zusätzlich gibt es an3 Wenn im folgenden Text von Studenten, aber auch Professoren, Dozenten, Mitarbeitern <strong>zu</strong> lesen ist, sind damit selbstverständlichauch immer Studentinnen, Professorinnen, Dozentinnen, Mitarbeiterinnen gemeint. Auf die explizite Nennung derweiblichen Form wird nur aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet.1

KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTder Fakultät drei Juniorprofessuren. Daraus resultiert ein formales Betreuungsverhältnis von19 Studenten pro Professor.Zur Durchführung des Studienganges Humanmedizin erhält die Medizinische Fakultät einejährliche Zuweisung vom Land Schleswig-Holstein (33,15 Millionen Euro für das Jahr 2006).Schwerpunkte der Fakultät in Forschung und LehreIn ausgewählten naturwissenschaftlichen Fächern werden die Medizinstudenten gemeinsammit Studenten der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät unterrichtet. Das Curriculumist so organisiert, dass genügend Freiraum für das wissenschaftliche Arbeiten im Rahmeneiner Promotion und Engagement der Studenten <strong>zu</strong>r persönlichen Weiterentwicklung bleibt.Die Ausbildung der Medizinstudenten findet auf dem übersichtlichen und den Dialog förderndenCampus der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> statt (Anhang 5, Anhang 6). Dies und die enge Verflechtungzwischen der Medizinischen und Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät bildeneine wesentliche Grundlage für das <strong>Lübeck</strong>er Konzept der Medizinerausbildung. Diedurch die Vorgaben der neuen Approbationsordnung notwendigen Änderungen in der Medizinerausbildungab Oktober 2003 wurden in <strong>Lübeck</strong> nicht durch die Entwicklung eines vollständigneuen Konzeptes umgesetzt. Vielmehr hat sich die Medizinische Fakultät bewusstda<strong>zu</strong> entschlossen, auf den vorhandenen und bewährten Strukturen auf<strong>zu</strong>bauen, lokaleStärken <strong>zu</strong> nutzen und durch innovative Weiterentwicklungen sinnvoll <strong>zu</strong> ergänzen. Das <strong>Lübeck</strong>erUnterrichtskonzept besteht aus drei Säulen:Das Curriculum: Gemeinsam getragenBeide Fakultäten haben <strong>zu</strong>sammen ein straffes Curriculum mit dem Ziel entwickelt, die <strong>Lübeck</strong>erMedizinstudenten nicht nur <strong>zu</strong> sehr guten Leistungen in den mündlich-praktischenund schriftlichen Prüfungen <strong>zu</strong> führen, sondern ihnen auch die praktischen, kommunikativenund ethischen Grundlagen <strong>zu</strong> vermitteln, die für einen professionellen und dennoch empathischenUmgang mit ihren Patienten notwendig sind. Als ein wichtiger Schritt auf diesem Wegwurde für jede Pflichtveranstaltung eine Kurzbeschreibung auf die Internetseite des Studiendekanatsgestellt, die für alle Studenten und Dozenten frei <strong>zu</strong>gänglich ist (Anhang 32). Damitist ein Dialog entstanden - sowohl zwischen Dozenten einzelner Disziplinen als auch zwischenStudenten und Dozenten - der die Weiterentwicklung des Curriculums außerordentlichfördert. Zurzeit werden für die einzelnen Fächer Lehrziele erarbeitet. Damit diese nicht nurinnerhalb der Studienabschnitte (Vorklinik, Klinik und Praktisches Jahr), sondern auch zwischenden Abschnitten abgestimmt sind, wurde von der Medizinischen Fakultät entschieden,dass ein Studiendekanat für die Organisation des gesamten Medizinstudiums vom ersten bis<strong>zu</strong>m zwölften Semester verantwortlich ist.2

KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTDie medizinische Promotion: Wichtiger Bestandteil der AusbildungWir bilden unsere Medizinstudenten so aus, dass sie im dritten Studienjahr die Entscheidungtreffen können, mit welchem Thema sie sich im Rahmen einer Promotion auf einem hohenwissenschaftlichen Niveau auseinandersetzen möchten. Um die Studenten bei diesem Vorhaben<strong>zu</strong> unterstützen, hat die Fakultät zwei Maßnahmenpakete umgesetzt. Erstens ist dasMedizinstudium so organisiert, dass die vorlesungsfreie Zeit komplett erhalten bleibt (22 Wochen)und jeder Student am Ende des laufenden Semesters seinen Stundenplan für daskommende Semester kennt. Damit sind wichtige Vorausset<strong>zu</strong>ngen bezüglich der zeitlichenRessourcen und Planungssicherheit geschaffen, die für eine anspruchsvolle Promotion notwendigsind. Zweitens werden schon in der Vorklinik in Zusammenarbeit mit den Kollegenaus der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät die naturwissenschaftlichen Grundlagenfür eine qualitativ hoch stehende Promotion gelegt. Dieser Anspruch wird dann im klinischenAbschnitt durch ein zentrales Doktorandenseminar, durch ein Stipendiensystem und eineausgezeichnet arbeitende Promotionskommission weiter verfolgt (Anhang 73).Da die Dissertationen vorwiegend im Bereich der Forschungsschwerpunkte der beiden Fakultätenangefertigt werden, arbeiten in den Labors häufig Doktoranden aus dem Bereich derMedizin mit Studenten aus anderen naturwissenschaftlichen Studiengängen (Bachelor- undMasterarbeit), naturwissenschaftlichen Doktoranden und Postdoktoranden <strong>zu</strong>sammen.Durch diese Zusammenarbeit in den Labors wird die Qualität der medizinischen Dissertationenentscheidend gefördert. Im Durchschnitt werden 70% eines Medizinerjahrgangs in <strong>Lübeck</strong>promoviert. Da jeder Doktorand etwa 2.000 Stunden in seine Arbeit investiert 4 , spieltdiese eine große Rolle in der Ausbildung der Medizinstudenten. Gleichzeitig leisten Medizindoktorandeneinen unverzichtbaren Beitrag für die erfolgreiche Arbeit der <strong>Lübeck</strong>er Forschungsschwerpunkte(Anhang 7).Die Studenten: Mehr als nur StudierendeWir erwarten von unseren Studenten mehr, als nur <strong>zu</strong> lernen und die Angebote der <strong>Universität</strong><strong>zu</strong> konsumieren. Sie sollen sich vielmehr aktiv in das akademische Leben einbringen.Dies wird von der Fakultät unter anderem durch folgende Maßnahmen gefördert:• Studenten sind nicht nur formal, sondern aktiv gestaltend in sämtlichen Gremien der MedizinischenFakultät und der <strong>Universität</strong> tätig. Die Fakultät fördert diese Aktivitäten unteranderem auch durch die Auslobung des jährlichen Preises für besonderes studentischesEngagement, der im Rahmen der Promotionsfeier vergeben wird (Anhang 66).4 Weihrauch, M., Strate, J., Pabst, R. (2003). Die medizinische Dissertation – kein Auslaufmodell. Dtsch Med Wochenschr 128,2583-2587.3

KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄT• Vom Studiendekanat wurde ein funktionierendes Mentorenprogramm etabliert, in dessenRahmen sich eine Gruppe von durchschnittlich zehn Studenten aus mehreren Studienjahrenmehrmals im Jahr mit ihrem Mentor trifft (Anhang 43). Einmal im Jahr kommen alleMentorengruppen im Rahmen der Veranstaltung ‚Uni im Dialog’ <strong>zu</strong>sammen, die in der<strong>Universität</strong>skirche St. Petri durchgeführt wird (Anhang 44). Die Kommunikation mit denStudenten wird auch dadurch intensiviert, dass es in <strong>Lübeck</strong> ein breit gefächertes Gesprächs-und Beratungsangebot (Anhang 34) gibt und dass jeder Student <strong>zu</strong> Studienbeginneinen kostenlosen und lebenslang gültigen E-Mail-Account erhält.• Um ihren Erfahrungshorizont <strong>zu</strong> erweitern, sollen möglichst viele Studenten einen Teilihres Studiums im Ausland absolvieren. Bereits jetzt verbringen mehr als 50% der MedizinstudentenTeile ihrer Famulatur, des Praktischen Jahres oder ein Semester im Ausland(Anhang 64). Eine Befragung der <strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten aus dem Jahr 2006hat gezeigt, dass <strong>zu</strong>künftig über 60% einen Auslandsaufenthalt während ihres Studiumsplanen. Das Studiendekanat sorgt deswegen durch intensive Beratung und flexible Organisationdafür, dass Pflichtkurse vor- oder nachgeholt werden können, um einen Auslandsaufenthaltso einfach wie möglich <strong>zu</strong> machen und eine Verlängerung der Studiendauer<strong>zu</strong> vermeiden.Auf diese Weise ist in <strong>Lübeck</strong> ein Curriculum etabliert, dass nicht nur alle Anforderungen derÄAppO erfüllt, sondern auch der Kernforderung des B<strong>MB</strong>F, des Wissenschaftsrates und derDFG nach einem wissenschaftsorientiertem Medizinstudium erfolgreich nachkommt 5 .Zugleich deckt sich das <strong>Lübeck</strong>er Curriculum vollständig mit dem von der Bundesvertretungder Medizinstudierenden in Deutschland vorgeschlagenen Kerncurriculum für die MedizinischeAusbildung in Deutschland 6 .Stärken der Medizinischen FakultätDie Medizinische Fakultät legt großen Wert darauf, dass die einzelnen Lehrveranstaltungeninnerhalb eines Studienabschnittes (Vorklinik, Klinik, Praktisches Jahr) und zwischen denAbschnitten möglichst gut aufeinander abgestimmt sind. Damit sollen unnötige Wiederholungenvermieden und so das im Vergleich <strong>zu</strong> vielen anderen Studiengängen sehr volle Pflichtcurriculumso schlank wie möglich gehalten werden. Im Folgenden werden <strong>zu</strong>nächst kurz dieCharakteristika der einzelnen Studienabschnitte geschildert und dann die Steuerungsinstrumentedargestellt.5 Kernforderungen. Hochschulmedizin der Zukunft: Ziele und Visionen für die klinische Spitzenforschung. Gemeinsamer Workshopvon B<strong>MB</strong>F, DFG und Wissenschaftsrat im Mai 2004 in Berlin.6 BVMD (2006). Kerncurriculum für die Medizinische Ausbildung in Deutschland – Ein Vorschlag der MedizinstudierendenDeutschland.4

KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTStärken innerhalb der StudienabschnitteIn der Vorklinik sind die Lehrveranstaltungen so auf die vier Semester aufgeteilt, dass dieeinzelnen Semester von den Studenten als gleichmäßig anspruchsvoll empfunden werden,obwohl eine unterschiedliche Pflichtstundenzahl <strong>zu</strong> absolvieren ist (220 Stunden jeweils im1. und 2. Semester, 200 Stunden im 3. Semester und 150 Stunden im 4. Semester). Durchdiese Struktur, durch die Einbindung vieler klinischer Inhalte und durch ein intensives Beratungsangebotwird erreicht, dass den meisten Studenten schon am Ende des 1. Studienjahresklar wird, ob das Medizinstudium für sie persönlich der richtige Studiengang ist. In <strong>Lübeck</strong>haben die Studenten, die ohne Schwierigkeiten die Anforderungen des 1. Studienjahresbewältigen, auch im Verlauf des weiteren Studiums keine Probleme mit den auf sie <strong>zu</strong>kommendenBelastungen. Weniger als 5% der Studenten geben das Medizinstudium in <strong>Lübeck</strong>im Laufe der Vorklinik auf (Anhang 68).In der Vorklinik wird ein „bunter Strauß“ an Wahlfächern angeboten. Institute der Medizinischenund Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät haben sich <strong>zu</strong>m „Zentrum für medizinischeStruktur- und Zellbiologie“ <strong>zu</strong>sammengeschlossen, um mit Hilfe der Wahlfächer schonin diesem Stadium der Ausbildung die Freude an und die Grundlage für wissenschaftlichesArbeiten <strong>zu</strong> legen (Anhang 8). Ein Ziel der vorklinischen Ausbildung besteht darin, dass die<strong>Lübeck</strong>er Medizinstudenten den schriftlichen Teil des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfungsicher bestehen. Im Vergleich mit anderen Fakultäten legen wir hier also Wert auf einegeringe Misserfolgsquote. Im mündlich-praktischen Teil sollen unsere Studenten exzellentePrüfungsleistungen erbringen (Anhang 70).Die Klinik beginnt im 3. Studienjahr mit einem 14-tägigen Block Problemorientiertes Lernen<strong>zu</strong>m Thema Umweltmedizin und mit dem klinischen Untersuchungskurs, der im Wintersemesterwöchentlich für jeden Studenten zwei Nachmittage umfasst. Schon im 4. Studienjahrfinden sieben Blockpraktika statt unter anderem in den Fächern Chirurgie, Innere Medizinund Pädiatrie. Diese sind so organisiert, dass die entsprechenden Inhalte den Studentenvorher bekannt sind und sie genügend Zeit haben, diese vor- und nach<strong>zu</strong>bereiten. Einepharmakologische und eine pathologische Konferenz bilden die Klammer für das 4. Studienjahr.Das 5. Studienjahr beginnt mit den Blockpraktika Allgemeinmedizin und Psychiatrie.Dann folgt der Unterricht in Neurologie und den „kleinen“ klinischen Fächern (Augenheilkunde,Dermatologie, HNO, Orthopädie und Urologie). Auch in der Klinik verfolgt die MedizinischeFakultät die Politik, viele verschiedene Wahlfächer an<strong>zu</strong>bieten.Im Praktischen Jahr besteht ein intensiver Kontakt mit den akademischen Lehrkrankenhäusernund –praxen (Anhang 24). Es wurde vereinbart, dass eine Finanzierung nicht mehr, wiebisher, pro Student und Tertial stattfindet, sondern Lehrkrankenhäuser und die einzelnen5

KURZBESCHREIBUNG DER FAKULTÄTKliniken des <strong>Universität</strong>sklinikums projektbezogene Anträge an das Studiendekanat stellenkönnen, die der konkreten Verbesserung der Ausbildung im Praktischen Jahr dienen. Zurzeitwerden die Kliniken für Chirurgie und Innere Medizin mit jeweils einer halben BAT IIa-Stelleunterstützt. Dadurch konnte eine Seminarreihe (Anhang 25), ein PJ-Pass (Anhang 26) undein Repetitorium <strong>zu</strong>r Vorbereitung auf den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Anhang42) entwickelt und etabliert werden.Stärken der SteuerungsinstrumenteDie Basis für den Erfolg der Medizinischen Fakultät in der Ausbildung ihrer Medizinstudenten(Anhang 75, Anhang 76) liegt vor allem in ihrer Geschlossenheit. Diese wird <strong>zu</strong>m einenmaßgeblich durch das Mentorenprogramm der Medizinischen Fakultät gefördert (Anhang43). Zum anderen wird sie dadurch erreicht, dass Projekte gemeinsam vorbereitet werden(Anhang 9) und vor etwaigen Entscheidungen die Entscheidungsgrundlagen Dozenten undStudenten transparent vorliegen.Außerdem werden die akademischen Gremien kontinuierlich über laufende Entwicklungeninformiert. Der Studiendekan gehört der wöchentlichen Dekanatsrunde an und hat im Rahmenjeder Konventssit<strong>zu</strong>ng einen eigenen Tagesordnungspunkt. Am Semesterende findet<strong>zu</strong>dem eine zentrale Evaluation aller Pflichtlehrveranstaltungen statt. Die Ergebnisse werdenauf der Internetseite des Studiendekanats zeitnah veröffentlicht, so dass von intern und externauf sie <strong>zu</strong>gegriffen werden kann. Das Studiendekanat nimmt Kontakt <strong>zu</strong> den Verantwortlichenauf, deren Lehrveranstaltungen von den Studenten schlecht bewertet wurden undgemeinsam werden Maßnahmen erarbeitet, um derartige Situationen <strong>zu</strong> verbessern. Auchim Praktischen Jahr evaluiert jeder Student seine Tertiale (Anhang 57). Die Ergebnisse werdenauf der Internetseite des Studiendekanats veröffentlicht. Da die Medizinische Fakultätüber mehr PJ-Plätze verfügt, als für die Ausbildung ihrer Studenten notwendig sind und diePlätze nach den Wünschen der Studenten vergeben werden, wird in Zukunft der Wettbewerbder einzelnen Kliniken um die PJ-Studenten mit da<strong>zu</strong> beitragen, dass das Ausbildungsniveauim Praktischen Jahr ständig steigen wird.Seit dem Studienjahr 2004 geht die Lehre mit 20% in die leistungsbezogene Mittelvergabeder Medizinischen Fakultät ein. Dabei spielen die Evaluationsergebnisse durch die Studenteneine herausragende Rolle. In <strong>Lübeck</strong> entscheiden also auch die Studenten mit ihrer Evaluationdarüber, wie die finanziellen Mittel der Fakultät auf die Institute und Kliniken verteiltwerden.6

AUFGABE UND ZIELSETZUNG2 AUFGABE UND ZIELSETZUNGDie Medizinische Fakultät der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> hat die Aufgabe, die anspruchsvollenVorgaben der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) um<strong>zu</strong>setzen. In der ÄAppO sind folgendeAusbildungsziele definiert:„Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der wissenschaftlich und praktisch in der Medizinausgebildete Arzt, der <strong>zu</strong>r eigenverantwortlichen und selbständigen ärztlichen Berufsausübung,<strong>zu</strong>r Weiterbildung und <strong>zu</strong> ständiger Fortbildung befähigt ist. Die Ausbildungsoll grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen Fächernvermitteln, die für eine umfassende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erforderlichsind. Die Ausbildung <strong>zu</strong>m Arzt wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis-und patientenbezogen durchgeführt.“ (ÄAppO vom 27.Juni 2002, § 1 Abs. 1)Diese Vorgaben der ÄAppO sind in dem Leitbild für die Lehre der Fakultät konkretisiert:„Die Studenten können die häufigsten sowie die lebensbedrohlichen Gesundheitsstörungenerkennen und behandeln. Sie beherrschen die hier<strong>zu</strong> notwendigen klinischpraktischenFertigkeiten. Als Ausdruck ihrer positiven und professionellen Haltunggegenüber Patienten haben sie Kommunikationstechniken für die meisten Situationendes klinischen Alltags eingeübt. Im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens könnensie sich Informationen beschaffen und diese kritisch bewerten.“Dieses Leitbild richtet sich nicht primär an die Öffentlichkeit. Es spiegelt vielmehr das Ergebniseines internen Verständigungsprozesses wider und hat für die Mitglieder der MedizinischenFakultät handlungsleitenden Charakter. Abgeleitet wurde dieses Leitbild aus den Ergebnisseneines zweitägigen Workshops <strong>zu</strong>r strategischen Ausrichtung der Lehre im Juni2004. An dem von einem externen Moderator geleiteten Workshop nahmen die Kanzlerin der<strong>Universität</strong>, der Dekan und der Studiendekan der Medizinischen Fakultät, Lehrstuhlinhaber,wissenschaftliche Mitarbeiter, studentische Vertreter sowie Vertreter aus dem Bereich derVerwaltung teil. Das Ergebnis (Anhang 9) wurde mit allen Lehrstuhlinhabern und Studentenvertreternabgestimmt und im Dezember 2004 einstimmig vom Konvent der MedizinischenFakultät verabschiedet. Damit wurden als übergeordnete Ausbildungsziele für Absolventender Medizinischen Fakultät <strong>Lübeck</strong> folgende Punkte vereinbart:• Medizinisches Fachwissen. Der Student soll am Ende seiner Ausbildung die wichtigstenErkrankungen vor allem aus dem Bereich der Allgemeinmedizin diagnostizieren und behandelnkönnen.• Praktische Fertigkeiten. Jeder Student hat bis <strong>zu</strong>m Ende seiner Ausbildung Gelegenheit,bestimmte Fertigkeiten in einem definierten Umfang strukturiert <strong>zu</strong> üben und sich an<strong>zu</strong>eignen.Der Student soll entsprechend der Bedeutung des jeweiligen Faches für einen7

AUFGABE UND ZIELSETZUNGgewissen Zeitraum ganztägig in die klinische Versorgung eingebunden sein und hierbeiPatienten betreuen und vorstellen können.• Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentieren. Die Studenten sollen <strong>zu</strong> einem vorgegebenenklinischen Thema aus verschiedenen Quellen Informationen beschaffen und sienach Evidenzgraden beurteilt präsentieren können.• Soziale Kompetenz. Der Student soll <strong>zu</strong>m Ende des Studiums für alle relevanten Situationenseines Berufes ausgebildet sein. Hier<strong>zu</strong> gehören unter anderem die Fähigkeit <strong>zu</strong>einem angemessenen Umgang mit Patienten, das Überbringen von schlechten Nachrichtenund Teamfähigkeit am Arbeitsplatz.Bis Ende 2007 wird konkret festgelegt, wo und in welchem Umfang diese Ausbildungsziele inden Bereichen Pflichtcurriculum, Promotion und Mentorenprogramm umgesetzt werden. Diesmündet dann in die Erstellung von Lehrzielkatalogen für alle Veranstaltungen. Erste Ergebnisseliegen für das Praktische Jahr (PJ) in Form des „PJ-Passes“ (Anhang 26) für die FächerInnere Medizin und Chirurgie vor, die das Minimum der <strong>zu</strong> beherrschenden Wissensgebieteund Fertigkeiten enthalten. Im Anschluss daran werden rückwärts gehend Lehrziele fürdie klinischen und danach für die vorklinischen Fächer formuliert (Anhang 10). Als Ausgangspunktdafür dienen den Einrichtungen die Kurzbeschreibungen, die für alle Lehrveranstaltungenauf den Internetseiten des Studiendekanats vorliegen (Anhang 32).Die Ausarbeitung der Lehrzielkataloge ist für die Einrichtungen mit einem erheblichen Aufwandverbunden. Deshalb können die Einrichtungen eine über die Basisausstattung für Forschungund Lehre hinausgehende finanzielle Unterstüt<strong>zu</strong>ng für die Umset<strong>zu</strong>ng dieser Anforderungerhalten. Außerdem ist der Ausarbeitungsstand der Lehrzielkataloge ein Kriterium beider leistungsbezogenen Mittelvergabe im Bereich Lehre und damit eine indirekte Unterstüt<strong>zu</strong>ngder Einrichtungen bei der Formulierung von Lehrzielen.Die Formulierung von Lehrzielen durch die Institutionen ist eine Seite der Medaille, ihre Vermittlungdie zweite. Mit anderen Worten: Gut formulierte Lehrziele allein sorgen nicht für einenlehrzielorientierten Unterricht. Deswegen wird in der zentralen Lehrevaluation durch dasStudiendekanat am Semesterende auch erfasst, ob Lehrziele definiert und vermittelt wurden.Alle Unterrichtsveranstaltungen haben das Ziel, die <strong>Lübeck</strong>er Studenten optimal auf den Erstenund Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung vor<strong>zu</strong>bereiten. Dabei wird zwischen denschriftlichen und mündlich-praktischen Abschnitten dieser Prüfung unterschieden. Währendim schriftlichen Teil das sichere Bestehen im Vordergrund steht, sollen im mündlichpraktischenTeil hervorragende Leistungen gezeigt werden (siehe Kapitel 10, S. 56). Nichtdas Auswendiglernen von Faktenwissen steht im Vordergrund, sondern das sichere Anwendenvon Wissen und kommunikative Fertigkeiten.8

AUSBILDUNGSPROGRAMM3 AUSBILDUNGSPROGRAMM3.1 Struktur und StudienplanDie im Oktober 2003 in Kraft getretene ÄAppO regelt das Medizinstudium folgendermaßen:Das Studium gliedert sich in zwei Abschnitte – den vorklinischen und den klinischen. Denvorklinischen Abschnitt bildet das naturwissenschaftliche Grundstudium, Psychologie undEthik mit vier Semestern Mindeststudienzeit. Er wird mit dem Ersten Abschnitt der ÄrztlichenPrüfung abgeschlossen. Anschließend folgt der klinische Abschnitt mit sechs SemesternMindeststudienzeit, bevor die Qualifikation für das PJ erworben ist. Das PJ gliedert sich indrei Abschnitte à 16 Wochen. Jeweils ein Abschnitt wird in den Fächern Chirurgie und InnereMedizin absolviert, ein weiterer in einem klinisch-praktischen Wahlfach. Nach dem PJ wirddas Studium mit dem Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abgeschlossen. Die MedizinischeFakultät fördert das Anfertigen einer Doktorarbeit während des Medizinstudiums unddie aktive Teilnahme am Mentorenprogramm.Im vorklinischen Abschnitt sind 17 Leistungsnachweise <strong>zu</strong> erwerben (Anhang 13), im klinischenAbschnitt 39 (Anhang 17). Insgesamt sind laut ÄAppO in der Vorklinik mindestens 784Stunden Pflichtunterricht vorgesehen. In der Klinik sind es mindestens 868 Stunden Pflichtunterricht,bevor der Student das PJ beginnen kann. Jeder Student muss dabei in beidenAbschnitten jeweils ein Wahlfach belegen (Anhang 14, Anhang 18). Darüber hinaus sind inder Vorklinik ein dreimonatiges Pflegepraktikum und eine Ausbildung in Erster Hilfe <strong>zu</strong> absolvieren.Beides kann bereits nach dem Abitur und vor dem Studium geleistet und dann aufdas Studium angerechnet werden. Im klinischen Abschnitt ist <strong>zu</strong>sätzlich eine viermonatigeFamulatur in der vorlesungsfreien Zeit <strong>zu</strong> erbringen. Die ÄAppO gibt nur einen groben Rahmenfür das Medizinstudium vor. Der genaue Aufbau und Inhalt des Studienganges Medizinan der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> ist durch die Studienordnung geregelt (www.medizin.uniluebeck.de/interessierte/pdf/SO-Medizin_050208.pdf).Für jede Veranstaltung des Pflichtcurriculumsgibt es im Internet eine Kurzbeschreibung, in der Vorausset<strong>zu</strong>ngen, Inhalte, Ziele,Zeitdauer und Scheinkriterien festgelegt sind (Anhang 32).Studienablauf in <strong>Lübeck</strong>Im 1. Semester werden die naturwissenschaftlichen Grundlagen gelegt und das Fach Anatomiebeginnt mit dem Präparierkurs. Außerdem werden praktische Übungen in den dreiSchwerpunkten der <strong>Lübeck</strong>er vorklinischen Ausbildung abgehalten: Notfallmedizin (Anhang21), Gesprächsführung und Untersuchungstechniken (Anhang 15). Während des gesamtenSemesters kommen Kollegen aus der Klinik in die Unterrichtveranstaltungen der Vorklinik,um durch Vorlesungen und Patientenvorstellungen deutlich <strong>zu</strong> machen, welche Bedeutung9

AUSBILDUNGSPROGRAMMdie vorklinische Ausbildung für die spätere ärztliche Tätigkeit hat (Berufsfelderkundung). Zusätzlichgibt es Angebote, die helfen, das Lernen <strong>zu</strong> lernen (Anhang 38).Im 2. Semester wird der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern und in derMakroskopischen Anatomie abgeschlossen. Es findet der Kurs der Mikroskopischen Anatomiestatt (‚Histo-Kurs’). Während des gesamten Semesters kommen auch hier Kollegen ausder Klinik in die Unterrichtveranstaltungen der Vorklinik. Alle Studenten, die weniger als zweiDrittel der für das 1. und 2. Semester empfohlenen „Scheine“ bestanden haben, werden amEnde des Semesters <strong>zu</strong> einer Beratung in das Studiendekanat gebeten.Im 3. Semester beginnt der Unterricht in den Fächern Biochemie und Physiologie (Anhang16) und der anatomische Unterricht wird in den ersten fünf Wochen mit der Neuroanatomieabgeschlossen. Der Schwerpunkt Gesprächsführung wird im Rahmen des Faches ‚MedizinischePsychologie und Soziologie’ intensiv fortgesetzt. Durch das Wahlfach ist es möglich,Gebiete gezielt <strong>zu</strong> vertiefen (Anhang 14).Im 4. Semester werden die Fächer Biochemie, Medizinische Psychologie und Soziologie,Physiologie und das Wahlfach abgeschlossen. Alle Fächer sind so organisiert, dass eine optimaleVorbereitung auf den mündlichen und schriftlichen Teil des Ersten Abschnitts der ÄrztlichenPrüfung erfolgen kann. So wird beispielsweise vom Institut für Anatomie nach Pfingstendas Repetitorium ‚Anatomie in fünf Tagen’ angeboten, in der Dozenten der Anatomie dieStudenten ganztägig über fünf Tage auf diesen Prüfungsteil vorbereiten (Anhang 41).Das 5. Semester beginnt mit einem zwei Wochen umfassenden Abschnitt des ProblemorientiertenLernens (POL) im Fach Klinische Umweltmedizin (Anhang 39). Während dieser Zeitfindet nur noch der ‚Untersuchungskurs’ statt, der in diesem Semester hauptsächlich vonChirurgen und Internisten ausgerichtet wird und sechs Stunden pro Woche umfasst. Nachdem POL-Abschnitt wird der ‚Untersuchungskurs’ fortgesetzt und es beginnt der Unterricht inden klinisch-theoretischen Fächern (Ethik, Mikrobiologie (Anhang 20), Pathologie, Pharmakologie)und den klinischen Fächern (Notfallmedizin, Nuklearmedizin, Strahlentherapie, Radiologie).Weiterhin wird im Rahmen der Wahlfächer in das ‚Wissenschaftliche Arbeiten’ eingeführtund es wird empfohlen, sich in dieser Phase des Studiums eine Doktorarbeit <strong>zu</strong> suchen.Unterstüt<strong>zu</strong>ng hierfür wird den Studenten <strong>zu</strong>m Beispiel in dem zentralen Doktorandenseminar‚Suchen und Finden einer Doktorarbeit’ gegeben (Anhang 72).Im 6. Semester folgt der zweite Teil des ‚Untersuchungskurses’, der in diesem Semesterhauptsächlich von den Gynäkologen und Pädiatern ausgerichtet wird und es wird der Unterrichtin den klinisch-theoretischen Fächern (Ethik, Humangenetik, Klinische Chemie, Mikrobiologie,Pathologie, Pharmakologie) und den klinischen Fächern (Notfallmedizin, Nuklearmedizin,Radiologie, Strahlentherapie) fortgesetzt. Auch in diesem Semester wird im Rah-10

AUSBILDUNGSPROGRAMMmen der Wahlfächer in das ‚Wissenschaftliche Arbeiten’ eingeführt und es wird noch einmalempfohlen, sich spätestens in dieser Phase des Studiums eine Doktorarbeit <strong>zu</strong> suchen.Im 7. Semester findet der Unterricht in Form von Blockpraktika statt. Es können drei bis vierPraktika aus sieben Bereichen ausgewählt werden (Anästhesie (Anhang 21), Chirurgie, Gynäkologie,Innere Medizin, Pädiatrie, Rechtsmedizin, Sozialmedizin (Anhang 40)). Parallelwerden die ‚Klinisch-Pathologische Konferenz’ und die ‚Klinische Pharmakologie, Pharmakotherapie’abgehalten, die wöchentlich - fallorientiert und interdisziplinär - Aspekte der Diagnoseund Therapie behandeln. Spätestens in dieser Phase des Studiums sollte mit derDoktorarbeit begonnen worden sein. Im 8. Semester werden die restlichen drei bis vierBlockpraktika absolviert. Parallel werden die ‚Klinisch-Pathologische Konferenz’ und die ‚KlinischePharmakologie, Pharmakotherapie’ abgeschlossen.Das 9. Semester beginnt <strong>zu</strong>nächst mit dem vierwöchigen Blockpraktikum Allgemeinmedizinfür die eine Hälfte des Jahrgangs und dem POLI-Praktikum ‚Psychiatrie/PsychosomatischeMedizin’ (Anhang 22) für die andere Hälfte des Jahrgangs. In dieser Zeit findet parallel nurder Unterricht in den klinischen Fächern statt (Augenheilkunde, Dermatologie, HNO, Neurologie,Orthopädie, Urologie), den so genannten Mittwochskursen. Nach dem Blockpraktikumbeginnen die Vorlesungen aller Fächer sowie die Kurse in den klinisch-theoretischen Fächern(Arbeitsmedizin, Medizinische Informatik, Medizinische Biometrie) und den Querschnittsbereichen‚Medizin des Alterns und des alten Menschen’ sowie ‚Infektiologie, Immunologie’.Das 10. Semester verläuft wie das 9. Semester. Die Studenten besuchen die andereHälfte der Veranstaltungen des fünften Studienjahres.Die drei von der ÄAppO geforderten fächerübergreifenden Leistungsnachweise werden mitfolgenden Disziplinen abgedeckt: 1. Pathologie; Pharmakologie, Toxikologie; Klinische Chemie,Laboratoriumsdiagnostik, 2. Chirurgie; Innere Medizin; Frauenheilkunde, Geburtshilfe;Kinderheilkunde (‚Untersuchungskurs’) und 3. Neurologie; Psychiatrie, Psychotherapie; PsychosomatischeMedizin und Psychotherapie. Seit dem Wintersemester 06/07 wird in <strong>Lübeck</strong>fächerübergreifend Palliativmedizin gelehrt (Anhang 28). Auch darüber hinaus ist der Studienaufbaudisziplinübergreifend ausgerichtet. Neben der engen Verzahnung von Vorklinikund Klinik stellen <strong>zu</strong>m Beispiel die ‚Klinische Pharmakologie, Pharmakotherapie’ und die‚Klinisch-pathologische Konferenz’ im vierten Studienjahr disziplinübergreifende Veranstaltungendar, ebenso ‚Infektiologie, Immunologie’ im fünften Studienjahr oder das Wahlfach‚Gender in der Medizin’ (Anhang 19). Neben den Pflichtveranstaltungen wird das Unterrichtsangebotin allen Bereichen durch fakultative Veranstaltungen ergänzt. Querschnittsbereichewie Prävention oder Gesundheitsförderung sind im Blockpraktikum Sozialmedizin verankert.Darüber hinaus werden einige Wahlfächer im Bereich Alternativmedizin angeboten(Traditionelle Chinesische Medizin, Naturheilverfahren).11

AUSBILDUNGSPROGRAMMIm 11. und 12. Semester findet das PJ statt, das in universitären Einrichtungen, in akademischenLehrkrankenhäusern und Allgemeinarztpraxen (Anhang 23, Anhang 24) absolviertwerden kann. Die praktische Arbeit in den Kliniken wird durch eine Seminarreihe PJ (Anhang25) ergänzt. Nach dem PJ haben die Studenten den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfungab<strong>zu</strong>legen. Direkt im Anschluss an die bestandene Prüfung kann die Approbation beantragtwerden.Verknüpfung mit dem GesundheitswesenIm Blockpraktikum Sozialmedizin findet eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteurendes Gesundheitswesens statt, unter anderem mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein,dem Gesundheitsamt <strong>Lübeck</strong>, ambulanten Pflegediensten der Caritas oderDiakonie, der Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen, der gesetzlichen und der privatenKrankenversicherung (Anhang 40). Daneben sind wissenschaftliche Aktivitäten <strong>zu</strong> nennen,die das Institut für Sozialmedizin <strong>zu</strong>sammen mit oder im Auftrage von gesetzlichen Krankenversicherungen,der gesetzlichen Rentenversicherung, dem Gesundheitsamt <strong>Lübeck</strong>, derKassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer Schleswig-Holstein sowie mit unseremSozialministerium durchführt.Das Institut für Arbeitsmedizin gibt durch regelmäßig stattfindende Betriebsbegehungen denStudenten einen Einblick in unterschiedliche Industriebetriebe und dort auftretende betriebsmedizinischeHerausforderungen. In Einzelterminen erhalten Interessierte Einblicke indas berufsgenossenschaftliche Begutachtungsverfahren. Auch auf wissenschaftlichem Gebietwurden Kooperationsprojekte mit Krankenkassen, betriebsärztlichen Betreuungseinrichtungenund dem Sozialministerium durchgeführt, unter anderem ist das Institut zentralerKnotenpunkt im Netzwerk „Gesundheit am Arbeitsplatz - GESA“.Übergangsmodule im letzten StudienjahrDas seit Frühjahr 2006 bestehende Career Center der <strong>Universität</strong> bietet Studenten, Absolventenund <strong>Universität</strong>smitarbeitern Seminare für den leichteren Einstieg in das Berufslebenan. Da<strong>zu</strong> gehören Seminare <strong>zu</strong>r Konfliktbewältigung, <strong>zu</strong>r Bewältigung von Prüfungsangst,<strong>zu</strong>m Trainieren von Bewerbungsgesprächen, <strong>zu</strong>r Selbstpräsentation und <strong>zu</strong>m Erwerb allgemeinerKommunikationskompetenzen. Außerdem haben Studenten die Möglichkeit einesindividuellen Bewerbungscoachings.Da das Curriculum des Medizinstudiums übervoll ist und vor einer Niederlassung in der Praxisoder Leitungsverantwortung in der Klinik eine mehrjährige Weiterbildungszeit liegt, musssehr sorgfältig abgewogen werden, welche Inhalte während der Ausbildung und welche währendder Weiterbildung vermittelt werden.12

AUSBILDUNGSPROGRAMM3.2 Curriculumsmodell und LehrmethodenBei der Umset<strong>zu</strong>ng des Studienplanes setzt die Fakultät auf die herkömmliche Semesterstrukturund ein Hybridmodell aus traditionellen und neuen Formaten. Ganz traditionell wirdder Stoff in Vorlesungen und Kursen eingeführt und in den da<strong>zu</strong>gehörigen Seminaren vertieft.Ergänzt werden diese herkömmlichen Unterrichtsformen durch die neuen Blockpraktika,den Unterricht in den Querschnittfächern und durch die neuen Unterrichtsformen ProblemorientiertesLernen und Repetitorium. Werden neue Unterrichtsmethoden eingeführt, erfolgteine Evaluation der Veranstaltung, bei der die Organisation und der individuelle Lernerfolgder Studenten erfasst werden. Die praktische Umset<strong>zu</strong>ng unserer Ausbildungsziele geschiehtin drei Bereichen:• Im Pflichtcurriculum ziehen sich bei der Ausgestaltung der von der ÄAppO vorgeschriebenenVorlesungen, Kurse und Seminare drei Kernthemen wie ein roter Faden durch diePflichtveranstaltungen mehrerer Studienjahre: Notfallmedizin, Gesprächsführung, KörperlicheUntersuchung. Am weitesten entwickelt ist bisher das Thema Notfallmedizin(Anhang 21). Weitere Kernthemen (<strong>zu</strong>m Beispiel Immunologie) befinden sich in Planung.• Die Medizinische Fakultät erwartet, dass die Mehrheit der Studenten während ihres Medizinstudiumsselbstständig einen Bereich wählt, mit dem sie sich eigenständig und aufhohem Niveau beschäftigen. Dies soll in den ausgewiesenen Bereichen der <strong>Lübeck</strong>erForschung geschehen (Anhang 7). Deswegen hält <strong>Lübeck</strong> an der medizinischen Promotionfest. Zurzeit werden rund 70% der Studenten eines Jahrganges promoviert (Anhang74). Im Rahmen der Dissertation, die durch diverse Doktorandenseminare einzelner klinischerund theoretischer Einrichtungen unterstützt wird, erfolgt die intensive wissenschaftlicheAuseinanderset<strong>zu</strong>ng mit einem ausgewählten medizinischen Thema. Bereits <strong>zu</strong> Beginndes klinischen Studienabschnitts haben die Studenten die Möglichkeit, sich in einemzentralen Doktorandenseminar (Anhang 72) mit allen Aspekten einer Doktorarbeit vertraut<strong>zu</strong> machen. Diese als Ringvorlesung organisierte Veranstaltung wird pro Semestervon rund 120 Studenten besucht und unterstützt die Studenten bei der Themenfindungund den ersten Schritten der praktischen Umset<strong>zu</strong>ng der Arbeit.• Die Fakultät erwartet von ihren Studenten des Weiteren, dass sie sich über ihr Studiumhinaus engagieren. Da<strong>zu</strong> gehören die Teilnahme am Mentorenprogramm der Fakultät(Anhang 43) und die Mitarbeit in den Gremien (Anhang 2). Aber auch das Mitwirken imChor oder Orchester der <strong>Universität</strong>, die Teilnahme am Studium Generale (Anhang 45),dem Literarischen Kolloquium oder der Sonntagsvorlesung (Anhang 46) wird gefördert.Gezielt unterstützt die Fakultät Auslandsaufenthalte ihrer Studenten. So können beispielsweiseLeistungsnachweise <strong>zu</strong> einem früheren Zeitpunkt im Studium erworben wer-13

AUSBILDUNGSPROGRAMMden, als vorgesehen; die im Ausland erworbenen Scheine werden so weit wie möglichanerkannt. Die Medizinische Fakultät ist sich bewusst, dass neben dem formalen Lernenin Lehrveranstaltungen das informelle Lernen durch vielfältige Aktivitäten im sozialen,kulturellen und sportlichen Bereich eine sehr wichtige Rolle spielt. Deswegen fördert die<strong>Lübeck</strong>er Fakultät das Engagement der Studenten für das akademische Leben ihrer <strong>Universität</strong>.Problemorientiertes LernenDie Lehrveranstaltung Klinische Umweltmedizin wird vom Institut für Arbeitsmedizin in Formdes problemorientierten Unterrichts disziplinübergreifend organisiert und in den ersten beidenWochen des klinischen Studienabschnittes durchgeführt (Anhang 39). Vormittags findenjeweils zwei Vorlesungen statt, der Nachmittag ist für Kleingruppenarbeit mit geschulten Tutorenvorgesehen. Aufgabe der Studenten ist es, verschiedene Facetten eines Falles in allgemeinverständlicherForm auf einem Poster dar<strong>zu</strong>stellen und einer Jury <strong>zu</strong> erläutern. Diedrei besten Poster werden prämiert und in der <strong>Universität</strong> ausgestellt. Die Gruppenarbeit,das Poster und die da<strong>zu</strong>gehörige Posterpräsentation werden in die Note des Leistungsnachweiseseinbezogen. Ärzte, die als Tutor am POL Umweltmedizin teilnehmen, werden ineiner Schulung der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik auf diese Tätigkeit vorbereitet(Anhang 49).Als POL-Veranstaltung ist ebenso das POLI-Praktikum ‚Psychiatrie, Psychotherapie undPsychosomatische Medizin’ (Anhang 22) im fünften Studienjahr konzipiert. Damit werden in<strong>Lübeck</strong> alte und bewährte (Vorlesungen, Seminare, Praktika) mit neuen und viel versprechendenUnterrichtsformen (Problemorientiertes Lernen) erfolgreich kombiniert.KompaktunterrichtDas Fach ‚Medizin des Alterns und des alternden Menschen’ wird seit dem WS 06/07 Studentendes fünften Semesters als Blockseminar am Wochenende angeboten. Neben theoretischenEinheiten <strong>zu</strong> Psychiatrie, Geriatrie und Orthopädie haben die Studenten einen Behinderungsparcours<strong>zu</strong> absolvieren. Dabei simulieren sie beispielsweise mit einer Frenzelbrilledie Augenprobleme älterer Menschen, mit Orthesen die Versteifungen der EllbogenundKniegelenke und mit verzerrt dargebotenen Radiosequenzen die Hörprobleme ältererMenschen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, neben der Vermittlung von Fachwissen erfahrungsorientiertauf spezifische Probleme älterer Menschen aufmerksam <strong>zu</strong> machen, damitdie angehenden Ärzte mehr Geduld und Verständnis für ältere Menschen aufbringen.14

AUSBILDUNGSPROGRAMMRepetitorienIm Herbst 2006 wurde erstmals ein Repetitorium Innere Medizin als Prüfungsvorbereitung fürden Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung durchgeführt (Anhang 42). In acht Tagen wurdendie prüfungsrelevanten Themen aus allen Teilgebieten der Inneren Medizin wiederholt.Vormittags wurde der Stoff in Vorlesungsform aufgearbeitet, nachmittags in Kleingruppen inForm von Übungen und Fallbesprechungen vertieft. Dieses Repetitorium soll da<strong>zu</strong> beitragen,dass sich die Studenten während des PJ vollständig auf die praktische Arbeit am Krankenbettkonzentrieren und trotzdem ein ausgezeichnetes Examen ablegen.Repetitorien finden auch in anderen Lehrveranstaltungen statt, beispielsweise im Kurs Augenheilkunde,Physik und in Anatomie (Anhang 41). Im Fach Medizinische Psychologie undMedizinische Soziologie fand im SS 06 erstmals ein dreitägiges Repetitorium speziell fürausländische Studenten <strong>zu</strong>r Vorbereitung auf den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfungstatt. In Kleingruppen wurde intensiv der Gegenstandskatalog von Kasten und Sabel (13.Auflage) und Probeklausuren vom IMPP bearbeitet.Wissenschaftliches ArbeitenDie Medizinische Fakultät ist bestrebt, gezielt den Kontakt ihrer Studenten mit der Wissenschaft<strong>zu</strong> fördern und den Weg dafür <strong>zu</strong> ebnen, dass die <strong>Lübeck</strong>er Studenten im Rahmenihres Studiums wissenschaftliche Arbeiten auf höchstem Niveau anfertigen können. Da<strong>zu</strong>wurde ein Maßnahmenbündel etabliert, das in fünf Punkten <strong>zu</strong>sammengefasst werden kann:• Bereits im 1. Semester wird der Kontakt <strong>zu</strong>r Wissenschaft dadurch gebahnt, dass imRahmen des Mentorenprogramms ein enger Kontakt zwischen dem Studenten und einemWissenschaftler seiner Wahl hergestellt wird (Anhang 43).• In der vorklinischen, aber auch in der klinischen Ausbildung enthält das Pflichtcurriculumgezielt Inhalte, die den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion auf dem jeweiligenGebiet wiedergeben (Anhang 16, Anhang 20).• Die wissenschaftliche Beurteilung von klinischem Vorgehen (Evidenzbasierte Medizin)wird schon in der Vorklinik im Fach ‚Einführung in die Klinische Medizin’ gelehrt und imklinischen Unterricht im ‚Praktikum Sozialmedizin’ weitergeführt (Anhang 27, Anhang 40).• Die entscheidende Rolle in der wissenschaftlichen Ausbildung der Medizinstudentenspielt die Doktorarbeit. Durch eine effektive Organisation des Pflichtcurriculums werdendie dafür benötigten Freiräume bereitgehalten, <strong>zu</strong>m Beispiel durch den Erhalt der Semesterferien.Die Fakultät bietet das Wahlfach „Suchen und Finden einer Doktorarbeit“ an,um da<strong>zu</strong> bei<strong>zu</strong>tragen, dass die <strong>zu</strong>künftigen Doktoranden eine passende Betreuung fin-15

AUSBILDUNGSPROGRAMMden (Anhang 72). Schließlich sorgt die Arbeit der Promotionskommission dafür, dass dasNiveau der <strong>Lübeck</strong>er Dissertation gehalten und weiterentwickelt wird (Anhang 73).• Eine weitere Förderung erfährt die medizinische Doktorarbeit durch das jährliche Auslobenvon zehn Stipendien. Schließlich werden für die besten Promotionen jährlich Preisevergeben (Anhang 66).Befähigung <strong>zu</strong>m lebenslangen LernenUnter dem in der ÄAppO enthaltenen Ziel, dass die Absolventen <strong>zu</strong>r Weiterbildung und <strong>zu</strong>ständiger Fortbildung befähigt sind, wird in <strong>Lübeck</strong> die Befähigung der Studenten <strong>zu</strong>m ‚lebenslangenLernen’ verstanden, also dem formalen und informellen Lernen an verschiedenenLernorten über die gesamte Lebensspanne 7 . In der Lebensphase junger Erwachsener,in der meistens die erste Berufsausbildung erworben wird, spielt vor allem das selbst gesteuerteund eigenverantwortliche Lernen sowie die Nut<strong>zu</strong>ng fremd organisierter Lernangeboteeine entscheidende Rolle.Dem trägt die Medizinische Fakultät <strong>Lübeck</strong> durch den Aufbau ihres Curriculums und durchein breit gefächertes Angebot an Pflicht-Wahlfächern sowohl im vorklinischen als auch imklinischen Studienabschnitt Rechnung. Zusammen mit der für Erstsemester angebotenenLehrveranstaltung ‚Lernen lernen’ (Anhang 38) und mit dem Angebot einer individuellenLernberatung durch Mitarbeiter der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik kann den Studentensomit der Einstieg in das enorme Lernpensum während des Studiums und die Entwicklungeffektiver Lerntechniken erleichtert werden. In den praktischen Studienanteilen (<strong>zu</strong>m BeispielAnatomie am Lebenden, Untersuchungskurs, Blockpraktika, Praktisches Jahr) aber auchdem POL können die Studenten das bis dahin erworbene Fachwissen anwenden. Durch denfrühzeitigen Praxisbe<strong>zu</strong>g werden Wissens- und Fertigkeitslücken erfahrbar – und regen sodas eigenverantwortliche Lernen weiter an.3.3 Curriculumssteuerung und -weiterentwicklungSteuerung des laufenden CurriculumsDas derzeit gültige Curriculum und damit das Studium der Medizin an der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>ist durch die Studienordnung geregelt. Die Studienordnung wurde vom Studiendekanatvorbereitet und anschließend auf Vorschlag des Studienausschusses vom Konvent der MedizinischenFakultät auf seiner Sit<strong>zu</strong>ng am 02. Juni 2003 beschlossen.7 BLK (2004). Strategie für lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn.16

AUSBILDUNGSPROGRAMMZur Steuerung des Curriculums verfügt die Fakultät über mehrere Instrumente. Durch diekontinuierliche Evaluierung aller Pflichtveranstaltungen am Semesterende wird sehr schnelldeutlich, ob die einzelnen Lehrveranstaltungen regelmäßig stattfinden und wie ihre Qualitätvon den Studenten eingeschätzt wird. Bei Lehrveranstaltungen, die nicht regelmäßig stattfandenund/oder <strong>zu</strong> den von den Studenten am schlechtesten bewerteten Veranstaltungengehören, nehmen <strong>zu</strong>nächst Vertreter des Studiendekanats Kontakt mit dem Verantwortlichenauf. Gemeinsam wird versucht, Abhilfe <strong>zu</strong> schaffen. Sehr viele Probleme lassen sich durchkleine, schnell umsetzbare strukturelle Änderungen lösen. Es gibt aber auch Fälle, die ausverschiedenen Gründen auf dieser Ebene nicht <strong>zu</strong> lösen sind. Dann befasst sich der Studienausschussmit dieser Problematik. Wenn auch auf dieser Ebene keine Lösung gefundenwird, kann der Studienausschuss als „ultima ratio“ dem Konvent vorschlagen, sowohl denZeitanteil der Lehrveranstaltung im Curriculum als auch die finanziellen Mittel, die der Institutionfür die Durchführung der Lehre <strong>zu</strong>gewiesen werden, <strong>zu</strong> kürzen.Damit es nicht <strong>zu</strong> derartigen Situationen kommt, unternimmt die Fakultät große Anstrengungen,die didaktischen Fähigkeiten ihrer Hochschullehrer <strong>zu</strong> fördern. Es werden regelmäßigWorkshops von der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik durchgeführt (Anhang 47). Die Fakultätbetont auf vielen Ebenen die Wichtigkeit des Engagements und das Können ihrer Dozentenim Bereich der Lehre. Ausdruck dafür ist beispielsweise die Berücksichtigung der Lehrein der leistungsbezogenen Mittelvergabe. Ebenso wird der Stellenwert der Lehre in Habilitationsverfahrenbetont, die nur dann eröffnet werden, wenn entsprechende Leistungsnachweiseim Lehrbereich vorliegen. Habilitanden der Medizinischen Fakultät wird die Teilnahmean hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahmen empfohlen (Anhang 50). Schließlichgehört <strong>zu</strong> einem Berufungsverfahren an der Medizinischen Fakultät auch eine Vorlesung vorStudenten.Fazit: Viele Änderungen des Curriculums sind rein praktischer Natur. So sollte beispielsweiseauf Wunsch der Studenten der Zeitpunkt einer Klausur verlegt oder auf Wunsch einesDozenten ein Vorlesungsplatz getauscht werden. Derartige Anliegen wurden meist ohneSchwierigkeiten gemeinsam mit der Lehrkoordinatorin umgesetzt. Nur selten musste derStudienausschuss damit befasst werden, bisher noch nie der Konvent.Weiterentwicklung des CurriculumsDie Erarbeitung der langfristigen Weiterentwicklung des Curriculums obliegt dem Studienausschuss.Seine Arbeit wird wesentlich durch zwei Analysen gestützt: Die Analyse der „gefühlten“Belastung und die Analyse des Anteils und der Kosten am Gesamtcurriculum.17

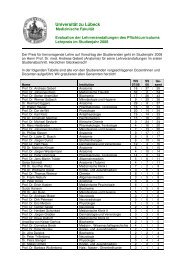

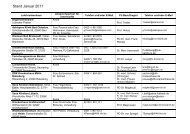

AUSBILDUNGSPROGRAMMAnalyse der „gefühlten“ BelastungIn der seit 2001 8 durchgeführten Studienabschnittsbefragung der Studenten nach Beendigungder Vorklinik kristallisierte sich die „gefühlte“ Belastung der Studenten im Verlauf derVorklinik als wesentlicher Parameter <strong>zu</strong>r Steuerung der Studienorganisation heraus. Die „gefühlte“Belastung wird erfasst, indem die Studenten rückblickend die Gesamtbelastung injedem Semester der Vorklinik bewerten (fünfstufige Antwortskala von „keine Belastung“ über„optimale Belastung“ bis „Überlastung“). Der Rücklauf dieser Befragung liegt pro Jahr beietwa 90%.Eines der Hauptergebnisse der ersten Befragung im Herbst 2001 war, dass die Studentensich im dritten und teilweise auch im vierten Semester deutlich überlastet fühlten, im erstenund zweiten Semester dagegen eher unterfordert (Abbildung 1). Damit einher ging ein mäßigesAbschneiden in der Ärztlichen Vorprüfung. Insgesamt belegte <strong>Lübeck</strong> im Herbst 2001Platz 20 unter den 35 Medizinischen Fakultäten (Abbildung 2).Wie beurteilen Sie die Gesamtbelastung in den ersten vier Semestern?1. Semester2. Semester3. Semester4. SemesterÜberlastung 55hohe Belastung 44optimale Belastung 33Mittelwertegeringe Belastung 22keine Belastung 1Herbst 2001Herbst 2002Herbst 2003MesszeitpunktHerbst 2004Herbst 20051Fehlerbalken: +/- 1,00 SDAbbildung 1: Retrospektive Beurteilung der Belastung der Studenten vom 1. bis <strong>zu</strong>m 4. Semester der Vorklinik über einen Verlaufvon fünf Jahren8 Die Fragebögen für den Herbst 2006 sind noch nicht ausgewertet (Stand 23. November 2006).18

AUSBILDUNGSPROGRAMMEin Abgleich mit dem Studienplan des dritten Semesters zeigte, dass der Hauptgrund für dieÜberlastung der Studenten darin lag, dass im dritten Semester, wie an vielen Fakultäten üblich,sowohl der komplette Kursus der Makroskopischen Anatomie als auch die erste Hälfteder Praktika Biochemie und Physiologie stattfanden. Die Dozenten der vorklinischen Fächereinigten sich deswegen im Herbst 2001 dahingehend, den Kursus der MakroskopischenAnatomie und die Seminare im Fach Anatomie vom dritten Semester in das erste und zweiteSemester <strong>zu</strong> verlegen. Damit findet nun im ersten Studienjahr deutlich mehr Unterricht statt(rund 220 Stunden Pflichtlehrveranstaltungen pro Semester) als im zweiten Studienjahr (rund200 Stunden im 3. Semester und 150 Stunden im 4. Semester).1Ärztliche Vorprüfung (IMPP)Rangplätze der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> im Bundesvergleich6Rangplatz1116212631PhysiologieBiochemieAnatomiealle FächerHerbst2001Herbst2002Herbst2003Herbst2004Herbst2005Herbst2006Abbildung 2: Rangplätze der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> in der Ärztlichen Vorprüfung (ab 2006: Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung)in den Fächern Anatomie, Biochemie und Physiologie sowie in allen Fächern <strong>zu</strong>sammenDiese Verlegung hat bis Herbst 2005 da<strong>zu</strong> geführt, dass die subjektive Belastung im drittenund vierten Semester deutlich <strong>zu</strong>rückgegangen und in den ersten beiden Semestern, in denensich die Studenten <strong>zu</strong>vor unterfordert fühlten, angestiegen ist, so dass jetzt die „gefühlte“Belastung über alle vier Semester der Vorklinik gleichmäßig verteilt ist (Abbildung 1). Damiteinher geht eine signifikant bessere Beurteilung der Studienorganisation (Schulnote 1,8 imHerbst 2005; 3,4 im Herbst 2002). Außerdem hätten 92% der Studenten im Herbst 2005 <strong>Lübeck</strong>wieder als Studienort gewählt (Herbst 2002: 71%). Ebenfalls deutlich verbessert habensich die schriftlichen Leistungen in den „großen“ vorklinischen Fächern. Insgesamt belegte19

AUSBILDUNGSPROGRAMM<strong>Lübeck</strong> im Herbst 2005 Platz fünf unter den 31 Medizinischen Fakultäten (Abbildung 2). Allerdingsmuss hier berücksichtigt werden, dass im Herbst 2005 das erste Mal die Prüfungnach neuer ÄAppO durchgeführt wurde und hier eher die leistungsstarken Studenten (Studentenin Regelstudienzeit) teilnahmen. Das Nachlassen der schriftlichen Prüfungsnoten imHerbst 2006 wird noch einer eingehenden Analyse unterzogen. Eine Korrelationsanalysezeigt zwar, dass die schriftlichen Prüfungsnoten mit der Zufriedenheit der Studienorganisationund der Zufriedenheit mit der vorklinischen Ausbildung insgesamt <strong>zu</strong>sammenhängen,allerdings sind die Verbesserungen in den schriftlichen Prüfungsleistungen sicher nicht nurauf die organisatorischen Veränderungen in der Vorklinik <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen.Fazit: Der Parameter der „gefühlten Belastung“ erlaubt das schnelle und einfache Identifizierenjener Strukturen im Curriculum, die verändert werden müssen. Eine gleichmäßige Verteilungder Pflichtstunden im Curriculum der Vorklinik allein ist nicht ausreichend. Zusätzlichmuss der studentische Arbeitsaufwand, der für eine erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungnotwendig ist, berücksichtigt werden. So kann sich bei den Studenten auch bei sehr unterschiedlicherStundenanzahl (220 versus 150) eine optimale Belastung in jedem Semesterder Vorklinik einstellen. Die kontinuierliche Erhebung der „gefühlten Belastung“ ermöglichtes, den Erfolg der getroffenen Maßnahmen langfristig <strong>zu</strong> überprüfen. Damit kann ein Projektden Mitgliedern der Fakultät transparent dargestellt werden. Dies ist die wichtigste Vorausset<strong>zu</strong>ngdafür, dass es von einer großen Mehrheit gemeinsam getragen wird und damit langfristigErfolg hat.Analyse des Anteils und der Kosten der einzelnen Fächer am GesamtcurriculumIm Frühjahr 2006 wurde ermittelt, welchen Anteil jedes Fach am Pflichtcurriculum erbringt.So werden <strong>zu</strong>m Beispiel von dem Unterricht, der in den Semestern fünf bis zehn stattfindet,jeweils 10% von der Chirurgie und 10% von der Inneren Medizin bestritten (Tabelle 2; Spalte„Aufwand pro Fach“). Da auch bekannt ist, wie viele Semesterwochenstunden (SWS) dieeinzelnen Einrichtungen für ihren Unterricht benötigen, kann ausgerechnet werden, wie aufwändigder entsprechende Unterricht für die Fakultät ist und wie sich die einzelnen Institutionenhierin unterscheiden (Tabelle 2; Spalte „Aufwand pro Prozent Gesamtunterricht“).Basierend auf diesen Daten und den aktuellen Evaluationen wird der Studienausschuss imLaufe des Studienjahres 2007 einen Vorschlag <strong>zu</strong>r Weiterentwicklung des bestehenden Curriculumserarbeiten, der dann allen Einrichtungsleitern mit der Bitte um eine Stellungnahme<strong>zu</strong>geleitet wird. Nach einer ausführlichen Diskussion in der gesamten Fakultät wird der Konventhierüber dann abschließend entscheiden.20

AUSBILDUNGSPROGRAMMTabelle 2: Anteil der Fächer am klinischen Unterricht und dafür benötigte Semesterwochenstunden (SWS)FachUnterricht proStudent undFach in derKlinik(in %)Aufwand proFach(in SWS)Aufwand proProzent Gesamtunterricht(in SWS)Chirurgie 9,9 117,2 11,8Innere Medizin 9,9 90,8 9,2Pharmakologie, Toxikologie und KlinischePharmakologie/Pharmakotherapie8,1 20,3 2,5Hygiene, Mikrobiologie, Virologie undInfektiologie, Immunologie7,0 21,1 3,0Kinderheilkunde 6,4 40,4 6,3Pathologie und Klinisch-pathologischeKonferenz6,1 17,6 2,9Frauenheilkunde, Geburtshilfe 5,2 42,2 8,1Anästhesiologie und Notfallmedizin 4,2 50,7 12,4Neurologie 3,7 21,2 5,7Augenheilkunde 3,4 27,2 8,0Psychiatrie und Psychotherapie 3,1 67,6 21,8Allgemeinmedizin 3,0 11,4 3,8Dermatologie, Venerologie 2,9 31,1 10,7Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik 2,7 18,6 6,9Rechtsmedizin 2,6 19,8 7,6Sozialmedizin und Querschnittbereiche 3,10, 12 9 sowie Epidemiologie2,3 19,7 8,6Urologie 2,2 9,9 4,5Medizinische Biometrie 2,0 7,9 4,0Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin 2,0 6,8 3,4Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 1,4 24,5 17,5Humangenetik 1,4 5,4 3,8Radiologie 1,3 12,0 10,0Strahlentherapie und Nuklearmedizin 1,3 11,3 9,4Orthopädie 1,2 6,1 5,1Medizinische Informatik 1,0 1,4 1,4Psychosomatische Medizin und Psychotherapie0,8 1,1 1,4Arbeitsmedizin 0,5 1,0 2,0Lesebeispiel: 9,9% des gesamten Pflichtunterrichts eines Studenten im klinischen Abschnitt entfallenauf das Fach ‚Chirurgie’ (Spalte 1). Für die chirurgischen Kliniken bedeutet die Durchführung diesesUnterrichts für alle Studenten jährlich ein Aufwand von insgesamt 117,2 SWS (Spalte 2). Der Quotientaus dem „Aufwand pro Fach“ und den „Unterricht pro Student und Fach in der Klinik“ gibt an, dass einProzent des gesamten Unterrichts in ‚Chirurgie’ mit einem Aufwand von 11,8 SWS berechnet werdenkann (Spalte 3).9 3 = Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentliche Gesundheitspflege. 10 = Prävention, Gesundheitsförderung. 12 =Rehabilitation, Physikalische Medizin, Naturheilverfahren21

STUDENTEN4 STUDENTEN4.1 BewerberDie <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> bemüht sich schon früh um geeignete Studenten für das Medizinstudium.So werden Schüler und potentielle Studienplatzbewerber auf Messen, durch Vorträgein Schulen, durch den Tag der offenen Tür und den <strong>Lübeck</strong>er Hochschultag über dasStudium der Medizin informiert. Eine Umfrage unter den Studenten, die im Herbst 2006 neuan die <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> gekommen sind, hat gezeigt, dass sie auf das Medizinstudiumin <strong>Lübeck</strong> vor allem durch das exzellente Abschneiden der Fakultät in verschiedenen Rankingsaufmerksam geworden sind (Anhang 75, Anhang 76).Die Anzahl der Bewerbungen für einen Studienplatz der Medizin in <strong>Lübeck</strong> ist in den letztenfünf Jahren kontinuierlich angestiegen. So lagen im WS 05/06 insgesamt 7.850 Bewerbungenauf die knapp 180 Studienplätze vor, während es in diesem Jahr (WS 06/07) schon8.666 Bewerbungen waren (Anhang 67).4.2 AuswahlverfahrenUm Medizin in <strong>Lübeck</strong> studieren <strong>zu</strong> können, benötigte man im Verfahren der Abiturbesten imWS 05/06 und im WS 06/07 einen Notendurchschnitt im Abitur von 1,1. Im hochschuleigenenAuswahlverfahren, das die Medizinische Fakultät bisher an die ZVS delegiert hat und dassich auch nach der Abiturnote richtet, hat sich die Situation <strong>zu</strong>gespitzt, denn der benötigteNotendurchschnitt ist von 1,6 auf 1,5 angestiegen. Einerseits ist diese Entwicklung erfreulich,da sie zeigt, wie begehrt ein Studienplatz in <strong>Lübeck</strong> ist. Andererseits ist sie aber auch erschreckend.Denn mit einer Abiturnote, die nur ein Zehntel darunter liegt, muss man im Augenblickacht Semester auf einen Medizinstudienplatz warten. Dies ist eine unhaltbare Situation,denn je nachdem auf welche Schule man geht oder wie gut man sich mit dem Lehrerversteht, ist schnell ein Zehntel gewonnen oder verspielt. Oder, um es wissenschaftlicher <strong>zu</strong>sagen, der Messfehler in diesem System ist viel größer als das Zehntel, das über die Zukunftder Schüler entscheidet.Mit den seit Herbst 2005 gültigen Änderungen im Auswahlverfahren für <strong>zu</strong>lassungsbeschränkteStudiengänge soll den Hochschulen mehr Autonomie bei der Auswahl ihrer Studenten<strong>zu</strong>gestanden werden. Es können nun 60% der Bewerber von den Hochschulen(Hochschulquote) <strong>zu</strong>m Studium <strong>zu</strong>gelassen werden. Dabei ist es den Hochschulen im Rahmender Gesetzgebung des Landes freigestellt, für die Hochschulquote eigene Auswahlverfahren<strong>zu</strong> etablieren oder die Auswahl nach fest<strong>zu</strong>legenden Kriterien weiterhin von der ZVSdurchführen <strong>zu</strong> lassen.22

STUDENTENEine wesentliche Rolle für hochschulinterne Auswahlverfahren spielen Auswahlgespräche, indenen auch Schüler mit einem knapp unter dem Numerus Clausus (NC) liegenden Notendurchschnitteine Chance erhalten - wenn sie sich aufgrund ihres bisherigen Engagementsals geeignet erweisen. Deswegen möchte die Medizinische Fakultät mindestens 60% derMedizinstudenten in einem eigenen Auswahlverfahren <strong>zu</strong>lassen. Da<strong>zu</strong> sollen Auswahlgesprächemit den Kandidaten geführt werden. Dies ist nach dem Hochschul<strong>zu</strong>lassungsgesetz(HZG) in Schleswig-Holstein auch <strong>zu</strong>lässig.Problematisch ist allerdings das hochschuleigene Vorauswahlverfahren, das über die ein<strong>zu</strong>ladendenKandidaten entscheidet. Hier lässt das HZG Schleswig-Holstein nur folgende <strong>zu</strong>berücksichtigende Aspekte <strong>zu</strong>: Die Abiturnote, gewichtete Einzelnoten, fachspezifische Studierfähigkeitstests,Berufsausbildung und Berufstätigkeit, Grad der Ortspräferenz oder eineVerbindung aus allen Aspekten. Die Berücksichtigung des Lebenslaufes oder eines Motivationsschreibensvor der Einladung der Kandidaten - wie bei Stellenbeset<strong>zu</strong>ngen üblich - istnicht möglich. Zum Vergleich: Im Rahmen einer Stellenbeset<strong>zu</strong>ng geht man meistens in zweiSchritten vor. Zunächst werden die Bewerbungsunterlagen gesichtet und vor allem auch aufGrund des Lebenslaufes eine Auswahl der Kandidaten getroffen, die <strong>zu</strong>m Gespräch eingeladenwerden. Im Rahmen des Vorstellungsgespräches erfolgt dann die Festlegung auf denBewerber, der die Stelle erhalten wird. Es ist klar, dass gerade der erste Auswahlschritt vongroßer Bedeutung ist (Auswahl der Kandidaten aufgrund des bisherigen Lebenslaufes/Engagements).Dieser Auswahlschritt wird jedoch vom HZG nicht <strong>zu</strong>gelassen. Dies führtda<strong>zu</strong>, dass, wie auch schon vor der Einführung des hochschulinternen Bewerbungsverfahrens,die „Einserkandidaten“ überwiegen. Die daran anschließenden Auswahlgespräche ander <strong>Universität</strong> sind wenig sinnvoll, da sie viel Arbeit bedeuten, aber durch die Vorauswahlnach Noten nur wenig Auswahl <strong>zu</strong>lassen.Zurzeit werden Gespräche mit dem Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehrgeführt mit dem Ziel, schon für das WS 07/08 ein Auswahlverfahren <strong>zu</strong> konzipieren, das diesenNamen auch verdient. Sobald die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Auswahlverfahrenvorliegen, wird die Fakultät unter Mithilfe der <strong>zu</strong>ständigen Gremien (Studienausschuss,Studiendekanat) das Profil festlegen, das ein Kandidat aufweisen muss, um in <strong>Lübeck</strong>einen Studienplatz <strong>zu</strong> erhalten und das konkrete Verfahren erarbeiten. Ab<strong>zu</strong>sehen istbereits, dass dabei neben der Abiturnote und bisherigen Berufserfahrungen auch soziale undkommunikative Kompetenzen eine Rolle spielen werden.Eine vernünftige, faire und transparente Auswahl der <strong>zu</strong>künftigen Studenten trägt nicht nurda<strong>zu</strong> bei, die angespannte Situation in den Schulen <strong>zu</strong> verbessern, sondern ist auch die Einzelmaßnahme,mit der Exzellenz in Forschung und Lehre an der Medizinischen Fakultät <strong>Lübeck</strong>am nachhaltigsten gesteigert werden kann.23

STUDENTEN4.3 Zulassungszahlen und StudiendauerIn <strong>Lübeck</strong> beginnen jedes Wintersemester etwa 180 Studenten das Studium der Medizin.Der Anteil der Studienanfängerinnen liegt pro Jahr bei durchschnittlich 67%, der der ausländischenStudenten bei 7%. Weniger als 5% der Studenten exmatrikulieren sich im vorklinischenStudienabschnitt, <strong>zu</strong>m Beispiel wegen nicht bestandener Prüfungen (Anhang 68).Rund 85% der Studenten, die in <strong>Lübeck</strong> den ersten Studienabschnitt absolvieren, gehenauch in <strong>Lübeck</strong> in den klinischen Studienabschnitt über. Im klinischen Studienabschnitt verlassenpro Semester durchschnittlich 23 Studenten die Medizinische Fakultät (Anhang 69).Im Jahr 2006 betrug in <strong>Lübeck</strong> die durchschnittliche Studiendauer 14 Semester (Anhang 69).Das liegt 1,5 Semester über der Regelstudienzeit und knapp über dem Bundesschnitt (13,8Semester). Bis <strong>zu</strong>m Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (neue ÄAppO) studierten 2006die <strong>Lübeck</strong>er Studenten 4,9 Semester (Anhang 68). In ihrer Studienzeit fertigten 70% der<strong>Lübeck</strong>er Studenten eine Doktorarbeit an, die etwa 2.000 Arbeitsstunden erforderte 10 .In einer Abfrage des Studierenden-Service-Center bei höheren Semestern im Frühjahr 2006wurden neben der zeitlichen Belastung der Doktorarbeit hauptsächlich folgende Gründe fürdie Verlängerung der Studiendauer genannt: Finanzielle Gründe, schwere chronische Erkrankungen,Elternzeiten und die Betreuung von pflegebedürftigen Familienangehörigen.Werden solche Fälle bekannt, bietet das Studierenden-Service-Center in Zusammenarbeitmit dem Studiendekanat eine Studien- und Berufsberatung an.4.4 FörderungDie <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong> ist „klein, aber fein“. Eine der individuellen Stärken dieser kleinenCampusuniversität ist die Förderung der Studenten von Studienbeginn bis <strong>zu</strong>m -abschluss.Neben regelmäßig stattfindenden Beratungsstunden erhalten die Studenten an „potentiellkritischen“ Punkten im Studium (Studienbeginn, Prüfungen, Beginn der klinischen Ausbildung,Beginn des PJ) und beim Erstellen ihrer Promotion besondere Hilfestellung. Darüberhinaus wurde mit dem <strong>Lübeck</strong>er Mentorenprogramm eine Plattform geschaffen, mit der dieKommunikation auf dem Campus und das Engagement der Studenten entscheidend gefördertwerden.10 Weihrauch, M., Strate, J., Pabst, R. (2003). Die medizinische Dissertation – kein Auslaufmodell. Dtsch Med Wochenschr128, 2583-2587.24

STUDENTENBeratungEin großer Teil der Beratung der Medizinstudenten wird von den Mitarbeitern des Studiendekanatsder Medizinischen Fakultät geleistet. Das Studiendekanat wird vom Studiendekangeleitet, der von vier Mitarbeitern unterstützt wird: der Lehrkoordinatorin, der Evaluationsbeauftragten,dem EDV-Koordinator und der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik. Der Studiendekanund die Mitarbeiter des Studiendekanats beraten die Studenten in regelmäßig stattfindendenInformationsveranstaltungen in organisatorischen und fachlichen Studienangelegenheiten(Anhang 34). Da<strong>zu</strong> gehören Informationsveranstaltungen vor Beginn eines neuenStudienabschnittes und die Vorbereitung der Erstsemester auf die Bewältigung des immensenLernpensums durch die Veranstaltung ‚Lernen lernen’ (Umfang: 20 Stunden pro Jahr).Daneben werden vom Studiendekan und von der Lehrkoordinatorin regelmäßig Sprechstundenangeboten (Umfang: 168 Stunden pro Jahr). Zweimal im Jahr findet die Kurseinteilungfür das kommende Semester statt. Erfahrungsgemäß ist in diesem Zeitraum der Beratungsbedarfder Studenten höher. Deswegen bietet die Lehrkoordination <strong>zu</strong>sammen mit demEDV-Koordinator während der Kurseinteilung <strong>zu</strong>sätzliche Sprechstunden an (Umfang: 60Stunden pro Jahr). Der EDV-Koordinator außerhalb der Kurseinteilung, die Arbeitsstelle fürHochschuldidaktik und die Lehrevaluation stehen für Beratungen bei Bedarf <strong>zu</strong>r Verfügung(Nut<strong>zu</strong>ng: 168 Stunden pro Jahr).Studenten, die am Ende eines Studienjahres weniger als zwei Drittel der Leistungsnachweiseerbracht haben, werden <strong>zu</strong> einem obligatorischen Beratungsgespräch <strong>zu</strong>m Studiendekangebeten, in dem sowohl die Ursachen der fehlenden Scheine, die individuellen Ressourcendes Studenten und die mögliche Hilfestellung durch das Studiendekanat erörtert werden.Das gleiche gilt für Studenten, die zweimal eine universitätsinterne Prüfung nicht bestandenhaben. Wird auch im dritten Anlauf diese Prüfung nicht bestanden, muss ein Härtefallantragbeim Studienausschuss gestellt werden. In Einzelfällen wird dann auch ein psychologischesGutachten <strong>zu</strong>r Situation der Studenten eingefordert, welches von der Klinik für Psychiatrieund Psychotherapie oder der Psychologin des Studentenwerks beigebracht werden kann.Seit 2003 führt das Studiendekanat ein- bis zweimal jährlich einen Informationsabend <strong>zu</strong>mThema ‚Praktisches Jahr’ durch. Im November 2006 hat sich erstmals ein Teil der PJ-Beauftragten unserer akademischen Lehrkrankenhäuser persönlich vorgestellt. Diese Präsentationenwerden fortan ein fester Bestandteil des Programms sein.Jedes Jahr <strong>zu</strong> Beginn des Wintersemesters wird von Studenten aus höheren Semestern(Fachschaft und AStA) eine Einführungswoche für die Erstsemester organisiert. In fünf Tagen,die in der Woche vor Vorlesungsbeginn liegen, werden alle für die Vorklinik relevantenFragen behandelt: Vorstellung aller Fächer, Rundgang über den Campus, durch die Biblio-25

STUDENTENthek und Labore, Stadtrallye, Kennenlern-Party (Anhang 29). Im Rahmen dieser Einführungswocheerhalten die Studenten in ihrer Erstsemestertasche unter anderem einen Wegweiserfür alle studienrelevanten Fragen von A wie Ausbildungsförderung bis Z wie Zulassungmit den da<strong>zu</strong>gehörigen Ansprechpartnern (Anhang 30).Die <strong>Universität</strong> stellt diverse Beratungseinrichtungen für studentische Angelegenheiten <strong>zu</strong>rVerfügung. Neben der allgemeinen Beratung <strong>zu</strong> allen Statusfragen bietet das Studierenden-Service-Center Beratung <strong>zu</strong> berufsrelevanten Fragestellungen im Career Center an. Ergänztwird der Service durch die Beratung der Frauenbeauftragten sowie ein umfangreiches Beratungsprogrammdurch das Akademische Auslandsamt.Das Studentenwerk berät in allen Fragen <strong>zu</strong>m BAFöG und Wohnen und ist Ansprechpartnerfür soziale Belange (Allgemeine soziale Fragen, Kindertagesstätten, Psychologische Beratung,Internationales). Studienbegleitend bieten alle in der Lehre involvierten Ärzte Sprechstundenan.StipendienZur finanziellen Förderung von Doktorarbeiten im Bereich der experimentellen Medizin wurde2002 im Dekanat der Medizinischen Fakultät das Stipendienprogramm „Experimentelle Medizin“eingerichtet. Im Herbst 2006 wurde dieses Stipendienprogramm auf Doktorarbeitenaus allen Bereichen der Medizin ausgedehnt und heißt nun „PromotionsstipendienprogrammExzellenz-Medizin“. Von den Stipendiaten wird die regelmäßige Teilnahme an einem fächerübergreifendenund interdisziplinären Doktorandenseminar erwartet.Bewerben können sich Medizinstudenten der <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Lübeck</strong>, die den Ersten Abschnittder Ärztlichen Prüfung erfolgreich absolviert haben und sich im fünften bis achten Fachsemesterbefinden. Auf der Grundlage vorangegangener Studienleistungen, einer ausführlichenProjektskizze, der Begutachtung des Projektes durch einen Hochschullehrer und einesGutachtens vom Mentor wählt eine Kommission, bestehend aus Mitgliedern des Studienausschussesund der Forschungskommission, geeignete Projekte aus. Es werden bis <strong>zu</strong> zehnStipendien pro Jahr vergeben.Gefördert werden die Stipendiaten über einen Zeitraum von höchstens 18 Monaten mit monatlich500 €. Zusätzlich können Reisekosten und ein Sachkosten<strong>zu</strong>schuss bis <strong>zu</strong> jeweils1.000 € übernommen werden. In den Jahren 2003 bis 2006 wurden bei 34 eingereichtenAnträgen 16 Stipendien vergeben.26