ERRICHTUNG DES KULTURZENTRUMS AHAUS

ERRICHTUNG DES KULTURZENTRUMS AHAUS

ERRICHTUNG DES KULTURZENTRUMS AHAUS

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

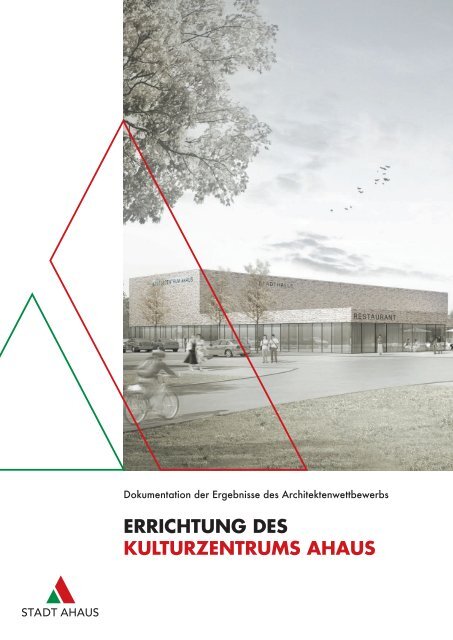

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

<strong>ERRICHTUNG</strong> <strong>DES</strong><br />

<strong>KULTURZENTRUMS</strong> <strong>AHAUS</strong>

Impressum<br />

Herausgeber und<br />

Wettbewerbsauslober<br />

Stadt Ahaus<br />

Fachbereich Stadtplanung<br />

Rathausplatz 1<br />

48683 Ahaus<br />

Ansprechpartner: Walter Fleige<br />

Tel.: 0 25 61 / 72 - 43 0<br />

Fax: 0 25 61 / 72 - 81 - 43 0<br />

E-Mail: w.fleige@ahaus.de<br />

Web: www.ahaus.de<br />

Wettbewerbsbetreuung und<br />

Dokumentation<br />

Norbert Post • Hartmut Welters<br />

Architekten & Stadtplaner GmbH<br />

Arndtstraße 37<br />

44135 Dortmund<br />

Tel.: 02 31 / 44 73 48 - 60<br />

Fax: 02 31 / 55 44 44<br />

E-Mail: info@post-welters.de<br />

Web: www.post-welters.de<br />

Wettbewerbsbetreuung und<br />

Vorprüfung:<br />

Christine Dern, Ellen Wiewelhove<br />

Dokumentation - Redaktion,<br />

Layout und Satz:<br />

Christine Dern<br />

Fotonachweis:<br />

Post • Welters<br />

2 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Inhaltsverzeichnis<br />

Vorwort 5<br />

Aufgabenstellung 7<br />

Rahmenbedingungen 7<br />

Allgemeine Planungsaufgabe und Ziele 9<br />

Wettbewerbsverfahren 13<br />

Die Teilnehmer 13<br />

Ablauf des Wettbewerbs 13<br />

Besetzung des Preisgerichts 14<br />

Übersicht Wettbewerbsergebnis 16<br />

Preisträger 16<br />

2. Rundgang 17<br />

1. Rundgang 19<br />

Übersicht Modellfotos 21<br />

Der 1. Preis 22<br />

Der 2. Preis 28<br />

Der 3. Preis 32<br />

Anerkennung 36<br />

Anerkennung 40<br />

Anerkennung 44<br />

2. Rundgang 48<br />

1. Rundgang 57<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 3

4 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Vorwort<br />

Die Stadt Ahaus plant im Umfeld der<br />

heutigen Stadthalle die städtebaulich-architektonische<br />

Neuordnung zur<br />

Errichtung des Kulturzentrums. Diese<br />

setzt sich zusammen aus der gerade<br />

fertig gestellten Volkshochschule und<br />

der Musikschule sowie dem im Rahmen<br />

des Wettbewerbs zu planenden<br />

Ensemble aus Stadtbücherei, Stadthalle<br />

und Gastronomie einschließlich<br />

der angrenzenden Freianlagen. Das<br />

benachbarte evangelische Gemeindezentrum<br />

sowie die Ev. Christus-Kirche<br />

sollen dazu einbezogen werden.<br />

Das Wettbewerbsgebiet liegt im nördlichen<br />

Innenstadtbereich, am Übergang<br />

der Innenstadt zu den nördlich angrenzenden<br />

Wohngebieten. Am heutigen<br />

Standort der Stadthalle soll durch die<br />

Bündelung verschiedener kommunaler<br />

und kirchlicher Einrichtungen ein kultureller<br />

Schwerpunkt – das Kulturzentrum<br />

Ahaus – entstehen.<br />

Um eine angemessene Lösung zu finden,<br />

wurde ein Wettbewerb durchgeführt.<br />

Die Planungsaufgabe gliederte<br />

sich in einen hochbaulichen und einen<br />

freiraumplanerischen Teil. Aus diesem<br />

Grund richtete sich die Aufgabe<br />

an Teams aus Architekten und Landschaftsplanern.<br />

Ziel des Wettbewerbs war es, ein identitätsstiftendes<br />

Konzept zu erhalten,<br />

das den städtebaulich und funktional<br />

anspruchsvollen Rahmenbedingngen<br />

auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit,<br />

der Zukunftsfähigkeit und der<br />

Nachhaltigkeit Rechnung trägt und in<br />

Zukunft Anlaufpunkt für die verschiedenen<br />

kulturellen Veranstaltungen der<br />

Stadt Ahaus sein kann. Die Einrichtungen<br />

sollten durch ein angemessenes<br />

Ensemble zusammenwachsen, dabei<br />

aber ihre eigene Identität im Gesamt-<br />

ensemble definieren und atmosphärisch<br />

erlebbar machen. Eine harmonische<br />

Einfügung in das Ahauser<br />

Stadtbild soll Ziel für die Planung und<br />

Realisierung sein.<br />

Die Ergebnisse des Wettbewerbs ha-<br />

ben deutlich gemacht, dass ein der-<br />

artiges Verfahren entscheidend dazu<br />

beitragen kann, für eine so bedeuten-<br />

de Aufgabe eine konsensorientierte<br />

und qualitativ hochwertige Lösung zu<br />

finden. Den Teilnehmern und den Mitgliedern<br />

des Preisgerichts danke ich<br />

für das Gelingen dieses Wettbewerbs.<br />

Ich bin davon überzeugt, dass mit den<br />

Ergebnissen eine gute Grundlage für<br />

die weitere planerische Diskussion und<br />

Umset- zung gelegt worden ist, um ein<br />

neues Kulturzentrum in Ahaus zu etablieren.<br />

Felix Büter<br />

Bürgermeister der Stadt Ahaus<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 5

Van-Heyden-Straße<br />

6 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Heusstraße<br />

Bernsmannskamp<br />

Vagedesstraße<br />

Windmühlentor<br />

Wüllener Straße<br />

Kirmesplatz<br />

Kreuzstraße<br />

Frauenstraße<br />

Wessumer Straße<br />

Wallstraße<br />

Markt<br />

Lageplan des<br />

Wettbewerbsgebiets<br />

Musikschule und VHS<br />

Evangelisches Dorothee-<br />

Sölle-Gemeindehaus<br />

Kirche der<br />

Ev. Christusgemeinde<br />

Stadthalle<br />

Zufahrt zum Kirmesplatz<br />

Luftbild des Wettbewerbsgebiets

Bernsmannkampschule<br />

Neubau VHS und Musikschule<br />

Aufgabenstellung<br />

Rahmenbedingungen<br />

Das neue Kulturzentrum liegt im nördlichen<br />

Innenstadtbereich, am Übergang<br />

der Innenstadt zu den nördlich angrenzenden<br />

Wohngebieten. Die Innenstadt<br />

mit Marktplatz, Schloss und Fußgängerzone<br />

ist fußläufig etwa 300 m vom<br />

Plangebiet entfernt. Der Großteil der<br />

Umgebung ist geprägt durch ein- bis<br />

zweigeschossige Wohnbebauung mit<br />

kleineren Nahversorgungseinheiten<br />

und Gastronomieeinrichtungen. Es<br />

handelt sich hierbei zumeist um freistehende<br />

Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser,<br />

welche durch großzügige<br />

Grünflächen aufgewertet werden.<br />

Das Plangebiet wird begrenzt von der<br />

Wüllener Straße sowie der angrenzenden<br />

Bebauung im Süden, von der<br />

Heusstraße und der Vagedesstraße im<br />

Westen, vom Bernsmannskamp und<br />

Windmühlentor sowie der Bebauung<br />

der Bernsmannskampschule mit VHS<br />

und Musikschule im Norden und der<br />

Wohnbebauung bzw. Ev. Kirche sowie<br />

der Wessumer Straße im Osten. Weiterhin<br />

soll südlich der Wüllener Straße<br />

das Plangebiet mit der Innenstadt verknüpft<br />

werden.<br />

Insgesamt besitzt das Plangebiet eine<br />

Fläche von ca. 17.000 qm inkl. der<br />

Grundfläche der bestehenden Gebäude<br />

der Bernsmannskampschule<br />

mit VHS und Musikschule, Stadthalle,<br />

Kirche und des Gemeindehauses. Das<br />

Gebiet südlich der Wüllener Straße<br />

weist eine Fläche von etwa 880 qm<br />

auf. Die Fahrbahn der Wüllener Straße<br />

soll in Ihrer Lage und Funktionalität<br />

nicht verändert werden.<br />

Heutige Situation<br />

Gegenwärtig sind bereits mit der<br />

Stadthalle, der Evangelischen Christusgemeinde,<br />

dem evangelischen Dorothee-Sölle-Gemeindehaus<br />

und der<br />

Bernsmannskampschule, nun genutzt<br />

durch VHS und Musikschule, mehrere<br />

öffentliche Institutionen an diesem<br />

Standort vertreten. Diese stehen heute<br />

in einem räumlichen Zusammenhang,<br />

der durch die Umstrukturierung und<br />

Bündelung städtebaulich noch stärker<br />

und klarer definiert werden soll.<br />

Durch die Bündelung mehrerer Kultureinrichtungen<br />

an einem Standort können<br />

in beachtlichem Umfang Synergien<br />

generiert werden. So soll beispielsweise<br />

ein neuer Veranstaltungsraum in<br />

der Stadthalle auch für Veranstaltungen<br />

der Bücherei, der VHS und der<br />

Musikschule zur Verfügung stehen.<br />

Die Ende der 50er Jahre geplante<br />

Stadthalle wurde seinerzeit mit einem<br />

maximalen Platzangebot von 550<br />

Plätzen errichtet. Heute reicht dieses<br />

Platzangebot für die fast 40.000<br />

Einwohner in Ahaus nicht mehr aus.<br />

Die sehr intensive Nutzung vor dem<br />

Hintergrund recht unterschiedlicher<br />

Veranstaltungskonzepte war bis zur<br />

Schließung der Halle nur mittels einer<br />

flexiblen Bestuhlung von Saal und Foyer<br />

möglich.<br />

Um den zusätzlichen Raumbedarf für<br />

die Stadthalle zu schaffen, war es im<br />

Wettbewerb freigestellt, ein Konzept<br />

eines Umbaus/Erweiterung oder eines<br />

Neubaus vorzuschlagen.<br />

Die heutige Stadtbücherei ist 1955 als<br />

»Schlossbücherei« gegründet worden<br />

und 1985 vom Schloss in das alte Kreishaus<br />

umgezogen. 1992 hat die Stadt<br />

Ahaus die Bücherei vom Kreis Borken<br />

übernommen. Die Bücherei hat seit<br />

ihrer Gründung eine kontinuierliche<br />

Aufwärtsentwicklung genommen. Sie<br />

hat heute deutlich über 4.000 Leser,<br />

jährlich 240.000 Ausleihen und einen<br />

Medienbestand von knapp 68.000<br />

Medien.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 7

Die Stadt Ahaus hat in den vergangenen<br />

Jahren sehr gute Erfahrungen mit<br />

der Stadthallengastronomie gemacht.<br />

Egal ob im Bereich des Services für<br />

Großveranstaltungen oder auch für<br />

kleinere Events hat sich das Restaurant<br />

mit seinem Angebot zu einem integralen<br />

Bestandteil der Stadthalle entwickelt.<br />

Dies wird allgemein geschätzt<br />

und soll auch in Zukunft ein Teil des<br />

Standortkonzeptes bleiben.<br />

Grün- und Freiraum<br />

Zwischen den Gebäuden sind zur<br />

Zeit befestigte und unbefestigte Freiflächen<br />

angelegt, welche zum Teil als<br />

Stellplatzflächen südlich der Stadthalle<br />

oder für Außengastronomie genutzt<br />

werden.<br />

Die Grünflächen sind als Wiesen ohne<br />

weitere Bepflanzung ausgeführt. Verschiedene<br />

größere Einzelbäume verteilen<br />

sich über das Plangebiet. Die<br />

Grünflächen um die Gebäude der<br />

Evangelischen Kirchengemeinde befinden<br />

sich in Besitz der Kirche und<br />

sollen zukünftig an den neuen Freibereich<br />

angebunden werden.<br />

Die derzeit eingelagerte Skulptur »Annäherung«<br />

von Piotr Sonnewend, die<br />

früher zwischen Evangelischer Kirche<br />

und Stadthalle aufgestellt war, soll<br />

nach Fertigstellung des Gesamtkomplexes<br />

wieder in diesem Bereich aufgestellt<br />

werden.<br />

Planungsrecht<br />

Nach dem zur Vorbereitung des<br />

Wettbewerbs gegenwärtigem Kenntnisstand<br />

ist die Aufstellung eines Bebauungsplans<br />

nicht erforderlich. Gegebenenfalls<br />

muss das Planungsrecht<br />

vorhabenbezogen angepasst werden.<br />

Die neue Konzeption gilt es in seiner<br />

Höhe und Kubatur städtebaulich sinnvoll<br />

in die Umgebung einzufügen.<br />

8 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Haupteingang der Stadthalle<br />

oben: Gastronomie<br />

rechts: Ansicht der Stadthalle<br />

von der Wüllener Straße<br />

Freifläche zwischen Stadthalle (links) und Gemeindehaus/Kirche (links)

Allgemeine Planungsaufgabe<br />

und Ziele<br />

Für die Teilnehmer des Wettbewerbs<br />

wurden die folgenden Ziele und Aufgabenstellungen<br />

formuliert:<br />

Das neue Gebäude für Stadthalle, Bücherei<br />

und Gastronomie muss sich harmonisch<br />

in die Architektur der Stadt<br />

Ahaus einfügen. Durch bewusste Betonung<br />

ist ein städtebaulicher Akzent<br />

möglich.<br />

Stadthalle<br />

Die Stadthalle wird, und soll auch in<br />

Zukunft, als eine »Bürgerhalle« bzw.<br />

»Mehrzweckhalle« genutzt werden.<br />

Hier finden nicht nur Theatervorstellungen<br />

und Konzerte, sondern auch<br />

Messen, Ausstellungen, Vorträge sowie<br />

Bankettveranstaltungen und Feiern<br />

statt. Dies bedeutet, dass ein hohes<br />

Maß an Flexibilität die Funktionalität<br />

des Raumprogramms bestimmen muss.<br />

Die Barrierefreiheit für alle öffentlich<br />

zugänglichen Bereiche wird als zeitgemäßer<br />

Standard vorausgesetzt.<br />

Um den zusätzlichen Raumbedarf für<br />

die Stadthalle zu schaffen, kann diese<br />

entweder erweitert bzw. umgebaut<br />

oder neu gebaut werden.<br />

Der große Saal in der Stadthalle soll<br />

neu entwickelt werden: Der Hauptbaukörper<br />

ist ausschließlich für Veranstaltungen<br />

zu konzipieren. Bei<br />

Bankettveranstaltungen soll das Foyer<br />

dem großen Saal zugeschlagen werden<br />

können, so dass mit ausreichend<br />

Sitzplätzen an Tischen verschiedenste<br />

Wünsche in Bezug auf die Möblierung<br />

umgesetzt werden können. Des<br />

Weiteren kann das Foyer aber auch<br />

abgetrennt werden, so dass ein Raum<br />

entsteht, der unabhängig von den übrigen<br />

Räumlichkeiten in der Stadthalle<br />

funktioniert.<br />

Kern der Stadthalle ist der »Große<br />

Saal« mit mindestens 650 Sitzplätzen<br />

bei ansteigender Reihenbestuhlung<br />

und 450 Plätzen bei ebenerdiger Bankettbestuhlung.<br />

Die Errichtung eines<br />

Front-of-House-Bereiches, in welchem<br />

die Techniker für Licht und Ton sitzen,<br />

im hinteren Teil der Halle ist heute<br />

selbstverständlicher Standard.<br />

Im Foyer sind neben den Zugängen zu<br />

den Veranstaltungsbereichen die Garderobenanlage<br />

und eine Bar bzw. Cafeteria<br />

mit Loungezone vorzusehen.<br />

Dieser Bereich sollte insgesamt hell<br />

und attraktiv gestaltet werden.<br />

Im hinteren Bereich an der Straße<br />

Bernsmannskamp/Vagedesstraße<br />

soll ein Eingang für die Künstler und<br />

die Anlieferung von Kulissen etc. geschaffen<br />

werden. Auch der Orchestergraben<br />

und die Technikräume im<br />

Untergeschoss sollen auf diese Weise<br />

erschließbar sein.<br />

Stadtbücherei<br />

Die Stadtbücherei stellt als zweiter,<br />

zentraler Baustein ein wichtiges Element<br />

im Ensemble dar und soll deshalb<br />

ähnlich wie die Stadthalle eine<br />

deutliche Ablesbarkeit erhalten.<br />

Die Stadtbücherei soll sich zum neu geschaffenen<br />

Außenraum öffnen und die<br />

innenräumliche Struktur von außen erahnen<br />

lassen. Der Eingangsbereich ist<br />

so zu gestalten, dass genügend Raum<br />

für Orientierung und Service gegeben<br />

sind.<br />

Durch den geplanten Umzug der<br />

Stadtbücherei in das »Kulturzentrum«<br />

ergeben sich einerseits vielfältige Synergieeffekte<br />

(gemeinsame Nutzung<br />

verschiedener Veranstalter von unterschiedlichen<br />

Versammlungsstätten)<br />

aber auch eine mögliche Ausweitung<br />

der Nutzung von »Nichtlesern«<br />

z.B. durch die Inanspruchnahme von<br />

EDV-Arbeitsplätzen sowie Lese-, Entspannungs-<br />

und Spielbereichen in der<br />

Bücherei. Daher ist es besonders wichtig,<br />

dass das Anforderungsprofil der<br />

Stadtbücherei zukunftsorientiert auf<br />

das gewandelte Lese- und Lernverhalten<br />

reagiert. Das besondere Ambiente<br />

einer Stadtbücherei nimmt heute einen<br />

viel größeren Stellenwert ein, als es<br />

dies in der Vergangenheit tat.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 9

Auch hier wird die Barrierefreiheit<br />

sowohl für den Publikumsbereich wie<br />

auch den Verwaltungsbereich als<br />

grundlegend und selbstverständlich<br />

angesehen.<br />

Die Stadtbücherei soll über die herkömmlichen<br />

Angebote einer Bücherei<br />

hinaus ein ansprechender Treffpunkt<br />

für die Nutzer werden. Ein Markt- und<br />

Stöberbereich soll als Schaufenster<br />

der Bücherei funktionieren und dem<br />

Besucher eine erste Orientierung über<br />

die Vielseitigkeit des Buch- und Medienangebots<br />

bieten. Hier finden sich<br />

Buch- und Medienausstellungen zu aktuellen<br />

Themen, Neuerscheinungen,<br />

Lesetipps, Veranstaltungshinweise und<br />

Bürgerinformationen.<br />

Die Hauptnutzfläche der Freihandbereiche<br />

teilt sich in die folgenden<br />

Fachbereiche auf und soll durch ein<br />

Lesecafé ergänzt werden:Sachliteratur,<br />

Jugendbücherei, Kinderliteratur,<br />

Belletristik.<br />

Zwischen den Regalen sind diverse<br />

Lese- und Recherchemöglichkeiten vorzusehen.<br />

Die Neuerwerbungen und<br />

Bestseller sollen eingangsnah präsentiert<br />

werden, so dass auch von außen<br />

bereits die aktuellen Bücher sichtbar<br />

sind. Die Anordnung der Regale ist flexibel<br />

wählbar. Allerdings sollen klare<br />

Räume gebildet und eine leichte Orientierung<br />

gewährleistet werden und<br />

kein beliebiges Labyrinth entstehen.<br />

Um auch in einigen Jahren noch aktuelle<br />

Angebote anbieten zu können,<br />

ist eine hohe Flexibilität der Räumlichkeiten<br />

von hoher Bedeutung. Das bedeutet,<br />

dass spätere Veränderungen<br />

wie beispielsweise Regalumstellungen,<br />

eine neue Möblierung der Lesezonen<br />

oder die Installation modernerer, neuer<br />

Technik möglich sein müssen. Aus<br />

diesem Grund sollten möglichst wenig<br />

feste Einbauten und leichte Trennwände<br />

zum Einsatz kommen.<br />

Gastronomie<br />

10 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Die Gastronomie sollte die Möglichkeit<br />

erhalten, sich mit dem Gastraum zum<br />

neu gestalteten Platz hin zu öffnen<br />

und Außengastronomie zur Belebung<br />

des Platzes anzubieten. Weiterhin sollte<br />

die Gastronomie an das Foyer der<br />

Stadthalle und der Bücherei angegliedert<br />

sein, um möglichst weitgehende<br />

Synergien zwischen diesen Bereichen<br />

zu erzeugen. Der Gastraum soll durch<br />

ein abgetrennt nutzbares »Kaminzimmer«<br />

ergänzt werden, welches für<br />

kleinere Veranstaltungen separat vermietet<br />

werden kann. Die Gastronomie<br />

muss unabhängig von Bücherei und<br />

Stadthalle nutzbar sein.<br />

Raumprogramm<br />

Folgende Flächen müssen in den Planungen<br />

untergebracht werden:<br />

Stadthalle 2.390 qm<br />

Stadtbücherei 1.255 qm<br />

Gastronomie 325 qm<br />

Summe 3.970 qm<br />

Erschließung und<br />

ruhender Verkehr<br />

Das Plangebiet inkl. der verschiedenen<br />

Haupteingänge des Kulturzentrums<br />

wird für Besucher mit Pkw von der<br />

Wüllener Straße erschlossen. Die Zahl<br />

der bislang auf dem Gelände vorhandenen<br />

Stellplätze (45 auf dem Grundstück<br />

plus 35 weitere entlang Bernsmannskamp<br />

und Vagedesstraße) soll<br />

soweit wie möglich wiederhergestellt<br />

werden. Weitere Stellplätze befinden<br />

sich auf dem Kirmesplatz. Die Einfahrt<br />

zum Kirmesplatz liegt gegenüber der<br />

Stadthalle und ist so zu gestalten, dass<br />

eine leichte Orientierung für Besucher<br />

bei größeren Veranstaltungen gegeben<br />

ist. Die Wüllener Straße selbst<br />

darf nicht verändert werden und ist in<br />

Lage und Verlauf beizubehalten.

Ebenfalls sollen auf dem Vorplatz Abstellmöglichkeit<br />

für Fahrräder in möglichst<br />

großer Anzahl angeboten werden.<br />

Diese sind dezentral in der Nähe<br />

der jeweiligen Eingänge zu verteilen.<br />

Die rückwärtige Erschließung vom<br />

Bernsmannskamp ist für die Anlieferung<br />

mit Pkw oder Lkw vorbehalten.<br />

Die Anlieferung soll möglichst wenig<br />

störend für den laufenden Betrieb der<br />

angrenzenden Bücherei erfolgen können.<br />

Das neue Kulturzentrum soll eine klare<br />

Wegeführung sowohl im Innen- wie<br />

auch im Außenraum erhalten. Dabei<br />

sind Nutzer, Personal und Waren<br />

gleichwertig angemessen zu berücksichtigen.<br />

Die Orientierung im Gebäude<br />

soll einfach und übersichtlich und<br />

von außen klar erkennbar sein, welcher<br />

Gebäudeteil des Kulturzentrums<br />

betreten wird.<br />

Auch in Bezug auf die Verkehrsflächen<br />

soll ein optimierter Baukörper entworfen<br />

werden. Jede Etage erhöht den<br />

Anteil an Verkehrsfläche wie Aufzüge<br />

oder Treppen und es werden zusätzliche<br />

Informationsstellen notwendig.<br />

Es ist selbstverständlich, dass alle Bereiche<br />

für alle Nutzer zugänglich sein<br />

müssen. Mobilitäts- und Sehbehinderte<br />

müssen sämtliche Bereiche ohne<br />

fremde Hilfe und Umwege, extern wie<br />

intern, gleichberechtigt erreichen können.<br />

Zielvorgaben für Grün- und Freiraum<br />

Die Zusammengehörigkeit der einzelnen<br />

Kultureinrichtungen zu einem<br />

Kulturzentrum soll auch über die Gestaltung<br />

des Freiraums verdeutlicht<br />

werden. Darüber hinaus soll die Gestaltung<br />

des Freiraums auch die funktionale<br />

und gestalterische Anbindung<br />

des Kulturzentrums an die Innenstadt<br />

beinhalten.<br />

In enger Zusammenarbeit mit der<br />

Evangelischen Kirchengemeinde soll<br />

der öffentliche Raum, als Verbindung<br />

zwischen den einzelnen Kultureinrichtungen,<br />

neu gestaltet werden.<br />

Der Kirmesplatz steht als Stellplatzfläche<br />

für große Veranstaltungen zur<br />

Verfügung. Daher sollte freiraumplanerisch<br />

ein Übergang über die Wüllener<br />

Straße geschaffen werden, um<br />

den Kirmesplatz so verkehrstechnisch<br />

und stadträumlich an das neue Kulturzentrum<br />

anzubinden.<br />

Wirtschaftlichkeit in Bau und<br />

Betrieb<br />

Die Stadt Ahaus legt hohen Wert auf<br />

die Wirtschaftlichkeit des Umbaus<br />

bzw. Neubaus in der Bauphase sowie<br />

im Betrieb. Dies ist bei der Wahl von<br />

Materialien und Konstruktion dringend<br />

zu beachten. Von den Planern war<br />

die Machbarkeit eine Neubaus wirtschaftlich<br />

zu prüfen. Insgesamt sollen<br />

sich die baulichen Lösungen nicht am<br />

Maßstab des technisch Machbaren<br />

orientieren sondern daran, was wirklich<br />

notwendig und damit ökonomisch<br />

vertretbar ist.<br />

Dazu sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:<br />

• kompakte, klare und funktionale<br />

Grundrissorganisation,<br />

• Reduzierung der Verkehrsfläche<br />

auf ein notwendiges Maß,<br />

• natürliche Belichtung der Räume,<br />

• Verzicht auf aufwendige Konstruktionen,<br />

• Minimierung der Oberfläche/Kompaktheit<br />

• Optimierung des Verhältnisses von<br />

verglaster zu geschlossener Fassadenfläche,<br />

• Angemessenheit der Materialwahl,<br />

geringe Vielfältigkeit, Instandsetzungsfähigkeit,<br />

Alterungsfähigkeit<br />

des Materials.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 11

Auch auf ökologische Aspekte ist bereits<br />

während des Wettbewerbsentwurfs<br />

zu achten. So gilt es, den Energiebedarf<br />

durch passive Maßnahmen<br />

gering zu halten. Hierzu sind vor allem<br />

eine optimierte Tageslichtnutzung und<br />

eine sinnvolle Ausrichtung der Räume<br />

in Bezug auf die Sonneneinstrahlung<br />

zu berücksichtigen. Durch eine gute<br />

thermische Qualität, hohe Fugendichtheit<br />

und eine wärmebrückenfreie<br />

Konstruktion der Gebäudehülle ist der<br />

energetische Gebäudestandard zu<br />

optimieren. Möglichkeiten zur Integration<br />

einer aktiven Solarenergienutzung<br />

(z.B. Fotovoltaik) in das architektonische<br />

Konzept werden ausdrücklich<br />

begrüßt.<br />

12 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

oben:<br />

Ev. Dorothee-Sölle-Gemeindehaus<br />

rechts:<br />

Ev. Christus-Kirche<br />

Bühnenturm der Stadthalle<br />

Zufahrt zum Kirmesplatz

Eindrücke der<br />

Preisgerichtssitzung im Ratssaal<br />

der Stadt Ahaus<br />

Wettbewerbsverfahren<br />

Auslober des Wettbewerbs war die<br />

Stadt Ahaus.<br />

Die Organisation und Betreuung des<br />

einstufigen, begrenzten, anonymen<br />

Wettbewerbs gemäß den Regeln für<br />

die Auslobung von Wettbewerben<br />

2004 (RAW) erfolgte durch das Büro<br />

Norbert Post • Hartmut Welters, Architekten<br />

& Stadtplaner GmbH aus<br />

Dortmund.<br />

Die Teilnehmer<br />

Die Gesamtzahl wurde auf 20 Teilnehmer<br />

beschränkt. Neben sechs eingeladenen<br />

Teilnehmern wurden weitere<br />

14 Teilnehmer – davon fünf in der<br />

Kategorie »Junge/Kleine Büroorganisation«<br />

und neun in der Kategorie<br />

»Erfahrenes Büro« – durch ein vorgeschaltetes<br />

EU-weit ausgeschriebenes<br />

Losverfahren gemäß den Regelungen<br />

der Vergabeordnung für freiberufliche<br />

Leistungen (VOF) ermittelt.<br />

Folgende sechs Büros wurden direkt<br />

zur Teilnahme am Wettbewerb zugeladen:<br />

• Architekten Bathe + Reber, Dortmund<br />

• Feja + Kemper Architekten, Recklinghausen<br />

• Halfmann Architekten, Köln<br />

Eindruck des Einführungskolloquiums im Ev. Dorothee-Sölle-Gemeindehaus<br />

• m. schneider a. hillebrandt architektur,<br />

Köln<br />

• Peter Bastian, Münster<br />

• Tenhündfeld Architekten GmbH,<br />

Ahaus<br />

Die neun folgenden Büros wurden in<br />

der Kategorie »Erfahrenes Büro« zur<br />

Teilnahme am Wettbewerb ausgelost:<br />

• Bez+Kock Architekten Generalplanergesellschaft<br />

mbH, Stuttgart<br />

• Funke + Popal Architekten, Oberhausen<br />

• Selgascano, Madrid<br />

• Architekten Schmidt-Schicketanz<br />

und Partner GmbH, München<br />

• ap plan mory osterwalder vielmo<br />

architekten- und ingenieurges. mbh,<br />

Stuttgart<br />

• Klaus Roth Architekten BDA, Berlin<br />

• Molestina Architekten GmbH, Köln<br />

• office03, waldmann & jungblut gbr,<br />

Köln<br />

• Roswag Architekten - Gesellschaft<br />

von Architekten mbH, Berlin<br />

Die nachfolgend aufgeführten fünf Büros<br />

wurden in der Kategorie »Junge<br />

bzw. Kleine Büroorganisation« ausgelost:<br />

• Holzhausen Zweifel Architekten,<br />

Zürich<br />

• töpfer.beruleit.architekten, Berlin<br />

• B19 Architekten, Weimar<br />

• C1Architekten, Stuttgart<br />

• berger röcker architekten, Stuttgart<br />

Ablauf des Wettbewerbs<br />

Die Teilnehmer erhielten Anfang No-<br />

vember 2011 die Planunterlagen.<br />

Am 14. November 2011 fanden eine<br />

Preisgerichtsvorbesprechung und ein<br />

Einführungskolloquium mit Teilnehmern<br />

und Jurymitgliedern statt, bei denen<br />

intensive Diskussionen der Aufgabenstellung<br />

zwischen Preisgericht und den<br />

teilnehmenden Büros geführt wurden.<br />

Zudem bot dieser Tag die Gelegenheit<br />

zur Besichtigung der Stadthalle mitsamt<br />

ihres Umfelds.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 13

Die Entwurfsvorschläge mussten bis<br />

zum 2. März 2012 eingereicht werden.<br />

Am 23. April 2012 tagte das unabhän-<br />

gige Preisgericht zur Beurteilung der<br />

Arbeiten.<br />

Anschließend findet ein Verhandlungsverfahren<br />

nach VOF mit den Preisträgern<br />

statt.<br />

Die Jury setzte sich aus den nachfol-<br />

gend genannten Personen zusam-<br />

men.<br />

Besetzung des Preisgerichts<br />

Stimmberechtigte Mitglieder<br />

• Dr. Kristin Ammann-Dejozé, Vorsitzende<br />

des Gestaltungsbeirates der<br />

Stadt Ahaus, Architektin und Stadtplanerin,<br />

Münster<br />

• Felix Büter, Bürgermeister, Stadt<br />

Ahaus<br />

• Heiner Farwick, Architekt und<br />

Stadtplaner, Ahaus (Vorsitz)<br />

• Alfons Gerick, stellv. Ausschussvorsitzender<br />

Schule und Kultur, Stadt<br />

Ahaus<br />

• Franz-Josef Große-Berg, Ausschussvorsitzender<br />

Schule und Kultur,<br />

Stadt Ahaus<br />

• Wolfgang Klein, stellv. Ausschussvorsitzender<br />

Stadtentwicklung, Planen<br />

und Verkehr, Stadt Ahaus<br />

• Reinhard Miermeister, Architekt,<br />

Landeskirchenbaudirektor, Leiter<br />

des Baureferats des Landeskirchenamtes<br />

der Evangelischen Kirche in<br />

Westfalen (beim Preisgericht vertreten<br />

durch<br />

Roland Berner, Architekt, Baureferat<br />

des Landeskirchenamtes der<br />

Evangelischen Kirche in Westfalen)<br />

• Prof. Christa Reicher, Architektin<br />

und Stadtplanerin, Aachen<br />

• Thomas Vortkamp, Ausschussvorsitzender<br />

Stadtentwicklung, Planen<br />

und Verkehr, Stadt Ahaus<br />

• Christine Wolf, Landschaftsarchitektin,<br />

Bochum<br />

14 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Stellvertreter<br />

• Hans-Georg Althoff, Erster Beigeordneter,<br />

Stadt Ahaus<br />

• Walter Fleige, Leiter des Fachbereichs<br />

Stadtplanung, Stadt Ahaus<br />

• Reinhard Horst, Mitglied im Ausschuss<br />

Stadtentwicklung, Planen<br />

und Verkehr, Stadt Ahaus<br />

• Prof. Peter Jahnen, Architekt und<br />

Stadtplaner, Aachen<br />

• Hermann Kühlkamp, Verwaltungsvorstand,<br />

Stadt Ahaus<br />

• Hiltrud Lintel, Landschaftsarchitektin,<br />

Düsseldorf<br />

• Helmut Riesenbeck, stellv. Vorsitzender<br />

des Gestaltungsbeirates der<br />

Stadt Ahaus, Architekt und Stadtplaner,<br />

Warendorf<br />

• Josef Schmeing, Architekt, Ahaus<br />

• Renate Schulte, Mitglied im Ausschuss<br />

Schule und Kultur, Stadt<br />

Ahaus<br />

Sachverständige Berater<br />

und Vorprüfer<br />

• Julia Althaus, Dipl.-Ing. Raumplanung,<br />

Stadt Ahaus<br />

• Georg Beckmann, Beigeordneter,<br />

Stadt Ahaus<br />

• Willy Bartkowski, Evangelische<br />

Christus Kirchengemeinde, Ahaus<br />

• Christine Dern, Dipl.-Ing. Architektur,<br />

Büro Post • Welters, Dortmund<br />

• Hermann Lefering, Leiter des Fachbereichs<br />

BIldung, Kultur und Sport,<br />

Stadt Ahaus<br />

• Dr. Margret Karras, stv. Fachbereichsleiterin<br />

Bildung, Kultur, Sport,<br />

Stadt Ahaus<br />

• Maria zu Klampen, Leiterin der<br />

städtischen Bücherei, Stadt Ahaus<br />

• Hermann Kühlkamp, Leiter Vorstandsbereich<br />

III, Stadt Ahaus<br />

• Ellen Wiewelhove, Architektin, Büro<br />

Post • Welters, Dortmund

Eindrücke<br />

der Preisgerichtssitzung<br />

am 23. April 2012<br />

im Ratssaal der Stadt Ahaus<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 15

Übersicht<br />

Wettbewerbsergebnis<br />

Preisträger<br />

1. Preis<br />

16 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Architektur: Modell Nr. 1<br />

C1Architekten, Stuttgart<br />

Darius Cwienk<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

g2-Landschaftsarchitekten, Stuttgart<br />

Jan-Frieso Gauder<br />

2. Preis<br />

Architektur: Modell Nr. 2<br />

Halfmann Architekten, Köln<br />

Martin und Ulrike Halfmann<br />

Mitarbeiter: Bettina Brüggemann, Christian Richter,<br />

Yasemin Caglar, Constantin Keßler<br />

Modellbau: Architekturmodelle Thomas Halfmann, Köln<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

arbos Freiraumplanung GmbH & Co.KG, Hamburg<br />

Greis.Köster.Metzger<br />

3. Preis<br />

Architektur: Modell Nr. 3<br />

Bez+Kock Architekten Generalplaner GmbH, Stuttgart<br />

Martin Bez, Thorsten Kock<br />

Mitarbeiter: Tilman Rösch<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Lohrberg Stadtlandschafts Architektur, Stuttgart<br />

Dirk Meiser<br />

Tragwerk:<br />

Weischede, Herrmann + Partner, Stuttgart<br />

Visualisierung:<br />

Renderbar Jörg Röhrich<br />

Anerkennung<br />

Architektur: Modell Nr. 4<br />

Funke + Popal Architekten, Oberhausen<br />

Lena Popal, Werner Funke<br />

Mitarbeiter: Katharina Überschär, Britta Mauritz<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Förder Landschaftsarchitekten, Essen

Anerkennung<br />

Architektur: Modell Nr. 5<br />

B19 ARCHITEKTEN BDA, Weimar<br />

Marc Rößling, Matthias Döhrer<br />

Mitarbeiter: Nadja Unger<br />

Modellbau: Modellwerk, Weimar<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Büro Nordpark, Erfurt<br />

Ansgar Heinze<br />

Haustechnik:<br />

IBP GmbH, Erfurt<br />

F.U. Pöhlmann<br />

Anerkennung<br />

Architektur: Modell Nr. 6<br />

berger röcker architekten (GbR), Stuttgart<br />

Daniel Berger<br />

Mitarbeiter: Tim Gork, Jan Stahl<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Specht Landschaftsarchitektur, Tübingen<br />

Hans Specht<br />

2. Rundgang<br />

Architektur: Modell Nr. 7<br />

Bathe + Reber Architekten, Dortmund<br />

Georg Bathe, Eva Reber<br />

Mitarbeiter: Sebastian Jazwierski<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Club L94 Landschaftsarchitekten GmbH, Köln<br />

Burkhard Wegener<br />

Mitarbeiter: Andrea Junges<br />

Raumakustik:<br />

Peutz Consult GmbH<br />

Dipl.-Phys. Klaus-Hendrik Lorenz-Kierakiewitz<br />

Architektur: Modell Nr. 8<br />

Tenhündfeld Architekten, Ahaus<br />

Christian Tenhündfeld<br />

Mitarbeiter: Caroline Wittenbrink<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Brandenfels, Münster<br />

Gordon Brandenfels<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 17

18 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Architektur: Modell Nr. 9<br />

Klaus Roth Architekten, Berlin<br />

Klaus Roth<br />

Mitarbeiter: A. Tazawa, S. Lindell, H. Kummerow, I. Matei<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Landschaftsplaner Büro Henningsen BDLA, Berlin<br />

Hr. Henningsen, Fr. Sabaw<br />

Architektur: Modell Nr. 10<br />

SelgasCano, Madrid<br />

José Selgas Rubio, Lucia Cano Pintos, Martin Hochrein<br />

Mitarbeiter: Laura Culiáñez, Lorena del Rio, Mario Escudero<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Arquitectura Agronomia SLP, Barcelona<br />

Teresa Gali Izard, Jordi Nebot<br />

Architektur: Modell Nr. 11<br />

Peter Bastian Architekten BDA, Münster<br />

Peter Bastian<br />

Mitarbeiter: Lisa Vorderderfler, Marco Münsterteicher, Sven Helms,<br />

Katrin Jüttner, Florian Walter, Sonja Klück<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Wiggenhorn & van den Hövel Landschaftsarchitekten BDLA, Hamburg<br />

Martin van den Hövel, Hubert Wiggenhorn<br />

Mitarbeiter: Hanna Heitkamp<br />

Brandschutz:<br />

Hölscher Branschutz Konzepte<br />

Haustechnik:<br />

Zonzalla Ingenieure<br />

Architektur: Modell Nr. 12<br />

Architekten Schmidt-Schicketanz und Partner GmbH, München<br />

Christoph Nagel-Hirschauer<br />

Mitarbeiter: Miriam Balz, Christian Rogner, Carolin Berger<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Lex Kerfers_Landschaftsarchitekten BDLA, Bockhorn<br />

Rita Lex-Kerfers<br />

Mitarbeiter: Gianluca Dello Buona<br />

Visualisierung:<br />

Rakete GmbH, München

Architektur: Modell Nr. 13<br />

Roswag Architekten – Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin<br />

Eike Roswag<br />

Mitarbeiter: Marine Miroux, Michael Kandel, Ivonn Kramm, Anja Mocker,<br />

Christoph Hager, Alexander Leh- mann, Matthew Crabbe<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

freianlage.de Landschaftsarchitektur, Potsdam<br />

Christof Staiger<br />

Mitarbeiter: Ulrich Grünmüller, Silvia Zimmermann<br />

Brandschutz:<br />

Dipl.-Ing. Architekt Ilko M. Mauruschat, Berlin<br />

Architektur: Modell Nr. 14<br />

Feja + Kemper Architekten, Recklinghausen<br />

Mitarbeiter: Sebastian Allkemper, Tim Siegeler<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Davids, Terfrüchte + Partner, Essen<br />

Peter Davids<br />

Mitarbeiter: Daniel Schürmann<br />

Brandschutz:<br />

BKK, Warendorf<br />

Statik:<br />

Gehlmann + Lammering, Billerbeck<br />

Architektur: Modell Nr. 15<br />

office03, Waldmann + Jungblut GbR, Köln<br />

Dirk Waldmann, Berthold Jungblut<br />

Mitarbeiter: Florian Graus<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

A24 Landschaft, Berlin<br />

Steffan Robel<br />

Mitarbeiter: Shyuenwen Shyu<br />

1. Rundgang<br />

Architektur: Modell Nr. 16<br />

m.schneider a.hillebrandt architekten, Münster<br />

Prof. i.V. Martin Schneider, Prof. Annette Hillebrandt<br />

Mitarbeiter: Dirk Becker<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Breimann & Bruun Garten und Landschaftsarchitekten MAA, Hamburg<br />

Brandschutz: Ing.-Büro Leiermann, Dormagen<br />

Haustechnik und Bauphysik: Pfeil & Koch Ingenieurgesellschaft, Köln<br />

Städtebau: Prof. Joachim Schultz-Granberg, Berlin<br />

Tragwerk: IFS Ber. Ingenieure für Bauwesen<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 19

20 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Architektur: Modell Nr. 17<br />

ap plan mory osterwalder vielmo architekten- und ingenieurgesellschaft mbH,<br />

Stuttgart<br />

Julian Vielmo<br />

Mitarbeiter: Michael Glowasz, Sven Schmidtgen, Felipe Espinosa-Caro<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Weidinger Landschaftsarchitekten, Berlin<br />

Jürgen Weidinger<br />

Mitarbeiter: Luca Torini<br />

Technische Gebäudeausrüstung: KE&S GbR, Berlin | Hr. Schimo-Lema<br />

Tragwerk: EHS Stuttgart GmbH, Stuttgart | Hr. Dr. Grunert<br />

Bühnentechnik: Bühnenplanung Kottke GmbH, Bayreuth | Hr. Kottke<br />

Architektur: Modell Nr. 18<br />

Molestina Architekten GmbH, Köln<br />

Prof. Juan Pablo Molestina<br />

Mitarbeiter: Laura Garcia Blanco, Mark Aseltine, Stephan Schorn<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

FSWLA Landschaftsarchitektur, Düsseldorf<br />

Thomas Fenner<br />

Mitarbeiter: Simon Quindel<br />

Haustechnik:<br />

Planungsgemeinschaft Haustechnik, Becker – Huke – Hoffmann, Dormagen<br />

Statik:<br />

IDK Kleinjohann GmbH & Co.KG, Köln<br />

Architektur: Modell Nr. 19<br />

Holzhausen Zweifel Architekten, Zürich<br />

Sebastian Holzhausen, Hannes Zweifeld<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Rosenmayr Landschaftsarchitektur, Zürich<br />

Matthias Rosenmayr<br />

Bauphysik und Akustik:<br />

BAKUS Bauphysik und Akustik GmbH, Zürich<br />

Visualisierung:<br />

Yoshihiro Nagamine Visualisierungen, Zürich

1. Preis (1)<br />

2. Preis (2)<br />

3. Preis (3)<br />

Anerkennung (4)<br />

Anerkennung (5)<br />

Übersicht Modellfotos<br />

Anerkennung (6)<br />

2. Rundgang (7)<br />

2. Rundgang (8)<br />

2. Rundgang (9)<br />

2. Rundgang (10)<br />

2. Rundgang (11)<br />

2. Rundgang (12)<br />

2. Rundgang (13)<br />

2. Rundgang (14)<br />

2. Rundgang (15)<br />

1. Rundgang (16)<br />

1. Rundgang (17)<br />

1. Rundgang (18)<br />

1. Rundgang (19)<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 21

Der 1. Preis<br />

Architektur:<br />

C1Architekten,<br />

Stuttgart<br />

Darius Cwienk<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

g2-Landschaftsarchitekten,<br />

Stuttgart<br />

Jan-Frieso Gauder<br />

Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />

22 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Fassadenschnitt und Ansicht<br />

Südansicht von der Wüllener Straße<br />

Auszüge aus dem<br />

Erläuterungstext laut Verfasser<br />

Das städtebauliche Konzept verfolgt<br />

das Ziel, den Gedanken des übergreifenden<br />

Kulturzentrums optimal zu<br />

unterstützen. Im Zusammenspiel mit<br />

den freiräumlichen Elementen soll ein<br />

Ort entstehen, der diese besondere<br />

Nutzung spürbar werden lässt. Das<br />

neue Gebäudeensemble bildet mit<br />

der bestehenden Kirche einen großzügigen,<br />

mulifunktionalen Platz an der<br />

Wüllener Straße, der als Auftakt und<br />

Erschließungselement für das gesamte<br />

Areal dient. Gleichzeitig lenkt der mäanderförmige<br />

Baukörper in die Tiefe<br />

des Geländes, hin zum neu gestalteten<br />

Hof der Musikschule. Dabei entsteht<br />

einen Abfolge öffentlicher Räume von<br />

unterschiedlicher Art und Dichte. Die<br />

Gliederung des Baukörpers orientiert<br />

sich an der Kleinteiligkeit des Umfelds.<br />

Der Vorplatz ist das außenräumliche<br />

Erschließungselement für den Eingang<br />

von Stadthalle und Bibliothek. Er dient<br />

ebenso als Erweiterung des daran<br />

angebundenen Foyers der Stadthalle,<br />

und wird durch das Restaurant mit<br />

Außengastronomie zusätzlich belebt.<br />

Es entstehen vielerlei Sichtbezüge zwischen<br />

Stadthalle, Bibliothek, Kirche,<br />

Plätzen und Straße. Vom Markt in<br />

der Altstadt aus ist der Baukörper der<br />

Stadthalle sichtbar.<br />

Die Kette der Freiräume wird mit einem<br />

einheitlichen Belag verknüpft, der<br />

durch unterschiedliche Inlays strukturiert<br />

wird. Dieser Belag quert die Wül-<br />

lener Straße und bindet so die Besucherströme<br />

vom Kirmesplatz aus an.<br />

Die Inlays beinhalten unterschiedliche<br />

Funktionen.<br />

Die Funktionsbereiche der Bibliothek<br />

und der Stadthalle werden durch ein<br />

eingeschossiges Band verknüpft, bleiben<br />

jedoch für sich ablesbar. Der<br />

gemeinsame Eingangsbereich ist multifunktional<br />

nutzbar und lässt sich sowohl<br />

zur Bibliothek als auch zur Stadthalle<br />

zuschalten. Die Anordnung der<br />

Gastronomie ermöglicht das Catering<br />

von Foyer und Bibliothek und kann ins<br />

Stadthallenfoyer erweitert werden.<br />

Während sich das Foyer der Stadthalle<br />

zum Platz hin orientiert, ist die Bibliothek<br />

im ruhigeren und begrünten<br />

Bereich des Areals angeordnet. Dabei<br />

bestehen gleichwohl klare Sichtbezüge<br />

von und zur Wüllener Straße. Die<br />

Funktionsbereiche der Bibliothek sind<br />

klar strukturiert und dennoch flexibel.<br />

Das Foyer der Stadthalle lässt sich sowohl<br />

zur Halle, als auch zum Platz hin<br />

öffnen und ermöglicht daher Veranstaltungen<br />

im Außenbereich.<br />

Die Fassade des mäanderförmigen<br />

Baukörpers besteht im oberen Bereich<br />

aus einer vorgesetzten Mauerwerksschale<br />

aus Klinker, ein Brückenschlag<br />

zur umgebenden Bebauung. Der untere<br />

Bereich des Baukörpers ist mit<br />

einem Wechsel aus vertikal angeordneten<br />

Verglasungen und Faserzementpaneelen<br />

bekleidet.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 23

Der 1. Preis<br />

Grundriss Erdgeschoss<br />

Ostansicht<br />

24 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Grundriss Obergeschoss<br />

Längsschnitt durch den Saal Querschnitt durch den Saal<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 25

Der 1. Preis<br />

Eingangssituation und Außengastronomie<br />

Blick von der Wüllener Straße<br />

26 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Modellfoto<br />

Beurteilungstext der Jury<br />

Die städtebauliche Grundidee, das<br />

Kulturzentrum um einen richtig angeordneten<br />

und proportionierten Platz<br />

als Auftakt anzuordnen, wird positiv<br />

beurteilt. Es wird eine reizvolle Abfolge<br />

von unterschiedlichen Platz- und<br />

Straßenräumen geschaffen. Die bisher<br />

eher »verloren« stehende Kirche<br />

ist gut eingebunden. Die Bibliothek ist<br />

als zweigeschossiger Baukörper als<br />

Gegenüber zum Gemeindehaus angemessen<br />

und nimmt vorhandene Baufluchten<br />

richtig auf. Die Platzgestaltung<br />

mit der geschützten Anordnung<br />

der Außengastronomie wird positiv<br />

beurteilt. Die differenzierte Ausformulierung<br />

der Außenräume erscheint<br />

durchdacht und angemessen. Die Freiflächen<br />

der Kirche sind gut eingebunden.<br />

Das Kulturzentrum ist als Ensemble<br />

gut erkennbar bei gleichzeitiger Ablesbarkeit<br />

der einzelnen Bereiche. Die<br />

Proportionen der Baukörper sind richtig<br />

gewählt und fügen sich in die Umgebung<br />

ein. Die klare, unprätentiöse<br />

Architektursprache überzeugt dabei.<br />

Der Gedanke eines weitgehend gläsernen<br />

Erdgeschosses mit »schwebenden«,<br />

massiven Ziegelfassaden wird<br />

positiv gesehen und schafft eine hohe<br />

Identität des Gebäudes.<br />

Im Inneren sind die Funktionsbereiche<br />

Stadthalle, Bibliothek und Gastronomie<br />

gut um ein verbindendes Foyer<br />

angeordnet, das vielfältige Zuschalt-<br />

barkeiten ermöglicht und die Funktionsabläufe<br />

bei Veranstaltungen gut<br />

überlegt darstellt. Die WC-Anlage der<br />

Stadthalle im Untergeschoss ist denkbar,<br />

die Nebenräume der Bühne sind<br />

direkt dem Bühnenbereich zugeordnet,<br />

liegen allerding ebenfalls vollständig<br />

im Untergeschoss. Das Platzangebot<br />

im Saal ist sowohl bei Reihen- wie<br />

auch bei Bankettmöblierung knapp<br />

aber noch ausreichend; zu kritisieren<br />

ist der zu niedrige Schnürboden bzw.<br />

die dann fehlende Seitenbühne. Die<br />

Bibliothek weist Flächenüberhänge<br />

auf, funktioniert aber mit zwei Ebenen<br />

insgesamt gut. Durch Lufträume und<br />

zwei offene Treppen sind die Ebenen<br />

attraktiv miteinander verbunden, wenn<br />

auch hierdurch ein etwas höherer Erschließungsaufwand<br />

erforderlich ist.<br />

Die fehlende direkte Anbindung der<br />

Bibliothek an die Gastronomie wird<br />

für akzeptabel gehalten.<br />

Die Arbeit stellt insbesondere wegen<br />

ihrer hohen städtebaulichen und<br />

funktionalen Qualitäten einen guten<br />

Beitrag zur Lösung der Aufgabenstellung<br />

dar. Der Entwurf liegt hinsichtlich<br />

Kubatur- und Flächenkennwerten im<br />

durchschnittlichen bis unteren Bereich.<br />

Zusammen mit der klaren Baukörperstruktur<br />

und Fassadengestaltung lässt<br />

dies trotz eines hohen A/V-Verhältnisses<br />

eine wirtschaftliche Realisierung<br />

erwarten.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 27

Der 2. Preis<br />

Architektur:<br />

Halfmann Architekten, Köln<br />

Martin und Ulrike Halfmann<br />

Mitarbeiter: Bettina Brüggemann,<br />

Christian Richter, Yasemin Caglar,<br />

Constantin Keßler<br />

Modellbau: Architekturmodelle<br />

Thomas Halfmann, Köln<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

arbos Freiraumplanung<br />

GmbH & Co.KG, Hamburg<br />

Greis.Köster.Metzger<br />

Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />

28 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Fassadenschnitt und Ansicht<br />

Südansicht von der Wüllener Straße<br />

Auszüge aus dem<br />

Erläuterungstext laut Verfasser<br />

Fünf Jahrzehnte lang hat der Backsteinbau<br />

aus den fünfziger Jahren den<br />

Ort geprägt. Es liegt nahe, den Altbau<br />

als identitätsstiftendes Volumen zu bewahren,<br />

von allem Ballast und Zierrat<br />

der letzten Jahrzehnte zu entkleiden<br />

und als Mitte des Kulturzentrums neu<br />

zu definieren. Der Körper der Halle<br />

wird freigestellt, gerahmt und neu inszeniert.<br />

Drei Elemente bilden das Ensemble:<br />

Die metallverkleidete Halle wird zum<br />

Nukleus der Anlage, die Ziegelklammer<br />

reagiert auf die städtebauliche<br />

Situation und definiert neue Raumkanten,<br />

der transparente Zwischenraum<br />

bildet einen gedeckten Stadtplatz als<br />

Zentrum für die Bürger. Diesem Gedanken<br />

folgend werden Saal und Bühnenturm<br />

erhalten, modernisiert und<br />

mit einem neuen Blechmantel umhüllt.<br />

Diese golden schimmernde Skulptur<br />

wird von einem zweigeschossigen Ziegelbau<br />

umgriffen. Der Zwischenraum<br />

wird zum Foyer des Gebäudes, das<br />

sich als Teil der Platzfläche neu ausrichtet<br />

und mit den umgebenden Kulturbauten<br />

kommuniziert.<br />

So wird das Kulturzentrum Teil eines<br />

neuen urbanen Freiraums, der Musikschule,<br />

Gemeindezentrum und Kirche<br />

verknüpft. Er teilt sich in eine grüne<br />

Mitte mit einem baumüberstandenen<br />

Plätzchen und einen neuen Stadtplatz,<br />

über den das Gebäude von allen Seiten<br />

erschlossen wird. Zwischen Ziegelrahmen<br />

und Stadthalle öffnet sich das<br />

Foyer transparent und hell zur Stadt,<br />

wird mit durchlaufender Pflasterung<br />

Teil des Freiraums und mit Glasstreifen<br />

von oben belichtet.<br />

Im Süden setzt das Bibliotheksgebäude<br />

den Straßenraum der Wüllener Straße<br />

fort und leitet auf den Platz. Die Südostecke<br />

ist unterschnitten und bietet neben<br />

dem Haupteingang von Bibliothek<br />

und Halle Platz für eine großzügige<br />

Bar und das Restaurant. Die dienende<br />

Spange im Norden schirmt den Saal<br />

vom Bernsmannskamp ab.<br />

Die zweigeschossige Bibliothek ist um<br />

ein Zentrum angeordnet, das als Teil<br />

des Foyers Ein- und Ausblicke zulässt.<br />

Die obere Ebene wird über eine Freitreppe<br />

erschlossen und öffnet sich mit<br />

einer Galerie zur Mitte. Die Geometrie<br />

des Baukörpers ermöglicht nahezu<br />

selbstverständlich eigenständige Teilbereiche<br />

und Leselounges.<br />

Im Schwerpunkt des Foyers verknüpfen<br />

Restaurant und Bar Innenbereich<br />

und Außenbereich. Beide werden<br />

über einen zentralen Küchenblock im<br />

Norden versorgt, der direkt beliefert<br />

werden kann. Eine Außengastronomie<br />

ist auf dem Platz ebenso möglich wie<br />

auf der Besucherterrasse.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 29

Der 2. Preis<br />

Grundriss Erdgeschoss<br />

Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />

Blick entlang der Wüllener Straße<br />

30 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Modellfoto<br />

Beurteilungstext der Jury<br />

Die städtebauliche Einordnung der<br />

Gesamtkomposition aus Bestandsgebäude<br />

mit umschließender neuer zweigeschossiger<br />

Gebäudespange wird<br />

aufgrund seiner neuen städtebaulichen<br />

Raumbildung – Platz vor der Kirche,<br />

Baumhain mit Skulptur und Freifläche<br />

vor der Bernsmannskampschule – positiv<br />

bewertet. Der Baumhain funktioniert<br />

als Schutz und Quartiersplatz mit<br />

hoher Aufenthaltsqualität. Die Zuordnung<br />

der Stellplatzanlagen im Westen<br />

und Norden angrenzend erscheint<br />

richtig, die Stellplatzanzahl ist allerdings<br />

zu gering. Die allseitige Erschließung<br />

des Kulturzentrums ist überzeugend.<br />

Der Zugang zur Bibliothek im<br />

Süden erscheint etwas zu klein.<br />

Die Erschließung ist gleichzeitig eine<br />

Bestätigung der richtigen Lage der<br />

Einzelbereiche im Gesamtkomplex,<br />

d.h. die Lage der Bibliothek und des<br />

Foyers zur Wüllener Straße und die<br />

Lage der Nebenräume zur Nordsei-<br />

te. Die grundrissliche Gestaltung der<br />

Bibliothek auf zwei Ebenen wird positiv<br />

bewertet; die natürliche Belichtung<br />

erscheint stellenweise zu gering. Die<br />

Gastronomie ist im Erdgeschoss ebenfalls<br />

funktional organisiert; allerdings<br />

wird die Lage der Außengastronomie/<br />

Besucherterrasse im 1. Obergeschoss<br />

an der Nordseite kritisiert. Der Erhalt<br />

der Stadthalle ist insgesamt und im Besonderen<br />

im Zusammenhang mit dem<br />

angrenzenden Foyer sehr zu würdigen.<br />

Es ist dem Entwurf nicht anzulasten,<br />

dass die Raumbegrenzungen die<br />

Nutzungsmöglichkeiten einschränken;<br />

eine Verlängerung in das Foyer hinein<br />

wäre zwar möglich, aber weder funktional<br />

noch von der Raumqualität wünschenswert.<br />

Es ist daher zu fragen,<br />

ob es richtig ist, diesen bestehenden<br />

Raum für größere Besucherzahlen zu<br />

ertüchtigen. Aufgrund der Größe der<br />

Spangenumbauung vor allem bezüglich<br />

der Kubatur liegt der Entwurf wirtschaftlich<br />

eher im oberen Bereich.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 31

Der 3. Preis<br />

Architektur:<br />

Bez+Kock Architekten<br />

Generalplaner GmbH, Stuttgart<br />

Martin Bez, Thorsten Kock<br />

Mitarbeiter: Tilman Rösch<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Lohrberg Stadtlandschafts<br />

Architektur, Stuttgart<br />

Dirk Meiser<br />

Tragwerk:<br />

Weischede, Herrmann + Partner,<br />

Stuttgart<br />

Visualisierung:<br />

Renderbar Jörg Röhrich<br />

Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />

32 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Fassadenschnitt und Ansicht<br />

Südansicht von der Wüllener Straße<br />

Auszüge aus dem<br />

Erläuterungstext laut Verfasser<br />

Die neue Stadthalle mit Bibliothek und<br />

Restaurant steht als präzise geformtes<br />

solitäres Objekt im städtischen Raum<br />

des Kulturzentrums und wird so als<br />

wesentlicher, konstituierter Bestandteil<br />

des Areals wahrgenommen. Der sorgsame,<br />

gleichsam maßgeschneiderte<br />

Zuschnitt des polygonalen Baukörpers<br />

integriert und positioniert dieses<br />

Gebäude sehr genau im stadträumlichen<br />

Kontext und spannt zusammen<br />

mit der evangelischen Kirche einen<br />

neuen Platz auf, der eindeutig als Mitte<br />

des Kulturforums wahrgenommen<br />

wird. Dieser Platz ist an der Wüllener<br />

Straße gelegen und bezieht durch die<br />

versetzte Gegenüberstellung von Gebäuden<br />

und Baumpaketen das sich<br />

nach Norden erweiternde Kulturforum<br />

bis hin zur Musikschule mit ein. Die<br />

Stadthalle gibt dem Kulturplatz insbesondere<br />

von der Stadtmitte kommend<br />

eine eindeutige Fassung. Aus dieser<br />

Richtung hat der Besucher direkt die<br />

Haupteingangsseite im Blick. Die hinter<br />

die Kante des plastisch ausformulierten<br />

Daches eindrehende Leitwand<br />

schafft einen überdachten Vorbereich<br />

und markiert so den Haupteingang<br />

zum Foyer. Die südliche Gebäudefront<br />

vermittelt durch ihre Außerwinkligkeit<br />

zwischen den Richtungen der Kirche<br />

und der Straßenrandbebauung der<br />

Wüllener Straße.<br />

Vom Foyer aus, das direkt vom Kulturforum<br />

betreten wird, sind alle öffentlichen<br />

Nutzungsbereiche des Gebäudes<br />

erschlossen. Direkt vor dem Besucher<br />

befindet sich der Zugang zum Saal.<br />

Im Foyer zur Linken befinden sich der<br />

Eingang zum Restaurant sowie die<br />

Schanktheke im Foyerraum selbst.<br />

Ebenfalls zur Linken führt eine großzügige<br />

Treppe auf die Galerieebene<br />

des Foyers. Nach rechts vom Haupteingang<br />

aus gesehen befindet sich der<br />

Zugang zur Bibliothek, die sich über<br />

zwei Geschosse entwickelt und über<br />

zwei Lufträume zu einer räumlichen<br />

Einheit verwoben ist. Das Restaurant<br />

kommt an der Süd-West-Ecke des Gebäudes<br />

zu liegen und befindet sich dadurch<br />

an der Schnittstelle von Außenraum,<br />

Foyer und Saal.<br />

In seiner Außenwirkung wird das Gebäude<br />

bestimmt vom Dreiklang der<br />

Materialien Backstein, Weißbeton<br />

und Glas. Während der Backstein an<br />

die lokale Bautradition anknüpft und<br />

einen sehr deutlichen Bezug zum Ort<br />

herstellt, verleiht das plastisch geformte<br />

Weißbetondach dem Gebäude einen<br />

zeitgemäß skulpturalen Ausdruck<br />

und macht es so eindeutig zum Kulturbau.<br />

Die Rhythmisierung der Fassade<br />

entsteht aus den jeweiligen Notwendigkeiten<br />

des Innenraums angepassten<br />

vertikalen Öffnungen, die jeweils<br />

vom Boden bis zum Dach reichen.<br />

Eine zentrale langgestreckte Freiraumachse<br />

bindet die einzelnen Bereiche<br />

des neuen Kulturzentrums zusammen.<br />

Sie fungiert als Rückgrat für das neue<br />

Kulturzentrum und wird als attraktive<br />

Promenade angelegt, die von der<br />

Musikschule im Norden bis zur neuen<br />

Stadthalle an der Wüllener Straße<br />

reicht. Das Promenadenband endet<br />

auf dem neuen Stadtplatz, der den<br />

Schwerpunkt der städtebaulichen<br />

Neuordnung bildet.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 33

Der 3. Preis<br />

Grundriss Erdgeschoss<br />

Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />

34 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs<br />

Blick von der Galerie ins Foyer

Modellfoto<br />

Beurteilungstext der Jury<br />

Das städtebauliche Konzept basiert<br />

auf der Grundidee, über ein streng<br />

gegliedertes Promenadenband die unterschiedlichen<br />

Stadträume in Nord-<br />

Süd-Richtung mit den angrenzenden<br />

Bausteinen des Kulturzentrums in Beziehung<br />

zu setzen. Der neue Stadtplatz<br />

schafft einen überzeugenden<br />

räumlichen Dialog zwischen Kirche<br />

und Kulturzentrum. Ein winkelförmiger<br />

Solitärbaukörper definiert deutliche<br />

Grenzen zwischen dem rückwärtigen<br />

Bereich und einer repräsentativen öffentlichen<br />

Eingangsseite. Im Westen<br />

sind unter einem Baumdach die Stellplätze<br />

und Fahrräder sinnvoll untergebracht<br />

sowie die notwendigen Flächen<br />

für die Anlieferung.<br />

Die Anordnung der Nutzungsbereiche<br />

– Bibliothek, Stadthalle und Gastronomie<br />

– ist folgerichtig aus dem Kontext<br />

entwickelt. Das zentrale Foyer fungiert<br />

als Bindeglied zwischen den Nutzungen,<br />

geht jedoch einher mit funktionalen<br />

Schwächen. Es kann den zentralen<br />

Nutzungsbereichen nicht direkt zugeordnet<br />

werden. Die unterschiedlichen<br />

Nutzungsansprüche können zu Konflikten<br />

führen. Der Veranstaltungssaal<br />

funktioniert mit Einschränkungen. Bei<br />

einer Bankettbestuhlung stellen sich<br />

Platzprobleme dar. Der Bühnenturm<br />

verfügt nicht über die notwendige<br />

Höhe. In der Bibliothek ist der Backoffice-Bereich<br />

nicht klar der Theke im<br />

Eingangsbereich zugeordnet und führt<br />

zu Einschränkungen in der Funktionalität.<br />

Die Gastronomie ist nach Süden<br />

orientiert, ohne den Stadtplatz hinreichend<br />

zu nutzen. Mit der architektonischen<br />

Gestaltung wird ein Dreiklang<br />

aus Backstein, Weißbeton und Glas<br />

verfolgt, der an die lokale Bautradition<br />

anknüpft. Der zweigeschossige<br />

Baukörper mit einer Überhöhung im<br />

Bereich des Saals erhält mit der umlaufenden<br />

Attika einen überzeugenden<br />

Abschluss. Die innere Raumfügung<br />

mit Erschließungstreppen und Blickbeziehungen<br />

gewährleistet interessante<br />

Raumerlebnisse.<br />

Der kompakte Baukörper erscheint<br />

wirtschaftlich realisierbar, dabei stellen<br />

die zweigeschossige Halle und die<br />

große Glasfläche im Eingangsbereich<br />

eine Einschränkung der Wirtschaftlichkeit<br />

dar.<br />

Insgesamt stellt der Entwurf einen<br />

überzeugenden Beitrag zur Aufgabenstellung<br />

dar, dessen Qualität vor allem<br />

in der klaren Haltung zum Stadtraum<br />

und in der architektonischen Sprache<br />

besteht.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 35

Anerkennung<br />

Architektur:<br />

Funke + Popal Architekten,<br />

Oberhausen<br />

Lena Popal, Werner Funke<br />

Mitarbeiter: Katharina Überschär,<br />

Britta Mauritz<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Förder Landschaftsarchitekten,<br />

Essen<br />

Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />

36 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Fassadenansicht<br />

Südansicht von der Wüllener Straße<br />

Auszüge aus dem<br />

Erläuterungstext laut Verfasser<br />

Der Neubau entwickelt sich auf polygonalem<br />

Grundriss im westlichen Bereich<br />

des Plangebietes. Er belässt einen<br />

großen, lang gestreckten, zusammenhängenden<br />

Freiraum in der Mitte des<br />

Plangebietes, der alle am »Anger«<br />

liegenden Nutzungen zusammenfasst:<br />

VHS, Musikschule, evangelische Kirche<br />

mit Gemeindehaus und das Kulturzentrum<br />

mit Stadthalle, Bücherei und<br />

Gastronomie. Von der Musikschule<br />

im Norden über die Wüllener Straße<br />

hinweg bis zum Kirmesplatz im Süden<br />

bildet dieser Freiraum eine neue »Kulturachse«.<br />

Lage und Form des Baukörpers<br />

werden bestimmt durch den<br />

Verlauf der umliegenden Verkehrsstraßen.<br />

Das Obergeschoss des Baukörpers<br />

schwenkt leicht nach Osten aus und<br />

nimmt so eine Beziehung auf zu den<br />

nördlich liegenden Nutzungen der VHS<br />

und der Musikschule. Mit unterschiedlichen<br />

Eingangssituationen öffnet sich<br />

der Baukörper. Auf der Südseite liegt<br />

der Haupteingang zur Stadthalle. Ein<br />

weiterer Zugang befindet sich auf der<br />

Ostseite am Anger. Auf der Südwestseite<br />

öffnet sich der Saal über eine<br />

große Fensterfläche zum dort gelegenen<br />

Freiraum, der sowohl Aufenthaltsqualität<br />

bei Veranstaltungspausen,<br />

wie auch mit seinen Sitzstufen Raum<br />

für kleine Veranstaltungen im Freien<br />

bietet. Die geforderte Vernetzung wie<br />

auch die erwartete Zirkulation zwischen<br />

den Nutzungselementen führen<br />

zu einem großen Foyer, welches sich<br />

als verbindendes Element an die unterschiedlichen<br />

Funktionsbereiche legt. Es<br />

entsteht ein Baukörper, der sich in der<br />

Form einer Spirale um den zentralen<br />

Innenhof aufwärts schraubt. Auf diese<br />

Art und Weise werden Stadthalle,<br />

Bücherei und Gastronomie miteinander<br />

verknüpft und können in vielfältiger<br />

Weise zusammengeschaltet werden.<br />

Alle Funktionen liegen auf einer<br />

Ebene – Stadthalle und Gastronomie<br />

vollständig, die publikumsintensiven<br />

Teilbereiche der Bücherei ebenfalls,<br />

Hauptflächen der Bücherei dagegen<br />

bieten im Obergeschoss Rückzug und<br />

Ruhe. Stadthallenfoyer, Gastronomie<br />

und Lesecafé öffnen sich zum zentral<br />

gelegenen Innenhof.<br />

In freier Faltung legt sich das Dach<br />

über spiralförmig anwachsende Höhen<br />

von Erd- und Obergeschoss. Fenstersequenzen<br />

folgen dem Verlauf des<br />

Daches. Sie bilden die Anforderung<br />

der jeweiligen Nutzung an die Belichtung<br />

ab, bieten aber darüber hinaus<br />

Aus- und Einblicke dort, wo das<br />

Gebäude Beziehungen aufnimmt zur<br />

Nachbarschaft.<br />

Der Blick auf die Fassade des Erdgeschosses<br />

bzw. dem »Gebäudesockel«<br />

trifft auf den vertrauten, bodenständigen<br />

Klinkerstein, darüber löst sich<br />

das ansteigende Volumen von diesem<br />

Sockel ab und präsentiert sich in freier<br />

Form mit homogener Struktur aus<br />

strahlend hellem Putz.<br />

Belagsbänder aus großformatigen<br />

Platten leiten und lenken den Besucher<br />

von der Fußgängerzone zu dem neuen<br />

Ensemble. Eine großzügige Platzfläche<br />

erstreckt sich von der Volkshochschule<br />

und Musikschule über die<br />

Straße hinweg: der Anger.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 37

Anerkennung<br />

Grundriss Erdgeschoss<br />

Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />

Blick entlang der Kulturachse Richtung Wüllener Straße<br />

38 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Modellfoto<br />

Beurteilungstext der Jury<br />

Die Vernetzung der einzelnen Kultureinrichtungen<br />

erfolgt über eine zentrale<br />

Grünachse, deren Gestaltung jedoch<br />

eher beliebig erscheint. Der Neubau<br />

reagiert nur bedingt auf diese Achse:<br />

Der Haupteingang ist zur Wüllener<br />

Straße orientiert, die Theater-Terrasse<br />

befindet sich gar auf der der Achse<br />

abgewandten Seite. Die Einfügung<br />

der gewählten Gebäudegroßform erscheint<br />

städtebaulich unbefriedigend.<br />

Das nordöstliche Ausschwenken des<br />

Obergeschosses in Richtung VHS und<br />

Musikschule wird gewürdigt.<br />

Die Funktionalität der einzelnen Nutzungsbereiche<br />

ist gegeben, allerdings<br />

wirkt die innere Zuordnung wenig<br />

überzeugend. Negativ erscheint die<br />

stark flächenbeanspruchende Grundform,<br />

insbesondere das Atrium wird<br />

kritisch gesehen. Die geschlossenen<br />

Außenwandflächen im Garderobenbereich<br />

schotten das Entree zur Kirche<br />

hin ab und wirken wenig einladend.<br />

Die Wirtschaftlichtkeit des Entwurfs<br />

wird – auch unter Berücksichtigung<br />

der WDVS-Fassade gewürdigt, allerdings<br />

entspricht die Ausbildung der<br />

Fassaden nicht der gewünschten Bedeutung<br />

eines Kulturzentrums.<br />

Insgesamt stellt der Entwurf vor allem<br />

aus funktionaler Sicht der verschiedenen<br />

Funktionsbereiche einen guten<br />

Beitrag zur Lösung der Aufgabenstellung<br />

dar.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 39

Anerkennung<br />

Architektur:<br />

B19 ARCHITEKTEN BDA, Weimar<br />

Marc Rößling, Matthias Döhrer<br />

Mitarbeiter: Nadja Unger<br />

Modellbau: Modellwerk, Weimar<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Büro Nordpark, Erfurt<br />

Ansgar Heinze<br />

Haustechnik:<br />

IBP GmbH, Erfurt F.U. Pöhlmann<br />

Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />

40 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Fassadenschnitt und Ansicht<br />

Südansicht von der Wüllener Straße<br />

Auszüge aus dem<br />

Erläuterungstext laut Verfasser<br />

Um den Neubau der Stadthalle gestaltet<br />

sich der Außenraum als offener,<br />

weiter Freiraum, die angrenzenden<br />

Gebäude einschließend. Der Stadtraum<br />

wird als solcher wahrnehmbar<br />

und bezieht sich auf die Stadthalle,<br />

den Platz und das Kirchenareal. Die<br />

Räume des Kulturzentrums und der<br />

Freiraum korrespondieren miteinander<br />

und gehen ineinander über. Städtebaulich<br />

wird die vorhandene Stadtstruktur<br />

aufgenommen und fortgeschrieben.<br />

Der Platz vor der Stadthalle markiert<br />

den Schwerpunkt. Die funktionelle<br />

Struktur wird neu organisiert, so wird<br />

die Verbindung zum Festplatz klar gestärkt<br />

und der Bezug zum Stadtkern<br />

definiert. Das neue Kulturzentrum ist<br />

ein moderner, zeitgenössischer Baukörper,<br />

der sich in seiner Größe und<br />

Formgebung auf das bestehende Ensemble<br />

bezieht.<br />

Die Grundrisse von Gebäude und Außenanlagen<br />

beziehen sich direkt auf<br />

die Außenraumelemente und werden<br />

in das bestehende System eingegliedert.<br />

Prägendes Element ist der großzügige<br />

Vorplatz am Haupteingang<br />

des Kulturzentrums. Der Platz bietet<br />

eine weithin sichtbare Akzentuierung<br />

des Neubaus, sodass vom Festplatz<br />

und aus der Stadt kommend eine direkte<br />

Sicht- und Funktionsverbindung<br />

entsteht. Die Kulturmeile ist die zen-<br />

trale Wegeachse des Kulturquartiers.<br />

Mit seiner Funktionsschicht führt die<br />

Kulturmeile die Besucher in das Areal<br />

ein und lädt mit seinen Begrünungen<br />

und Laubbäumen zum Verweilen und<br />

Genießen ein.<br />

In der schlichten formalen Sprache<br />

der Baukörper wird eine klare, zeitgemäße<br />

Interpretation der Kubatur des<br />

Kulturzentrums geschaffen. Es wird ein<br />

eigenständiger Baustein hinzugefügt,<br />

der sich durch die Aufnahme wichtiger<br />

Bezüge in das historische Ensemble<br />

einfügt. Das Sockelgeschoss mit seiner<br />

strukturierten Klinkerfassade fasst die<br />

verschiedenen hohen Baukörper lesbar<br />

als ein Gebäude zusammen und<br />

vermittelt zu der Kleinteiligkeit der Umgebungsbebauung.<br />

Die glatten Kuben<br />

der Obergeschosse aus weißem Klinker<br />

sind die Fortsetzung und zugleich<br />

der Kontrast zu dem ornamentalen Sockelgeschoss.<br />

Das eingeschossige Foyer ist mit seiner<br />

großzügigen Öffnung klar vom Stadtplatz<br />

aus als Haupteingang erkennbar<br />

und dient als repräsentativer Empfang<br />

und Verteiler der Besucherströme. Der<br />

offen gestaltete Vorplatz bietet mit<br />

dem Restaurant nicht nur einen Platz<br />

zum Verweilen, sondern zieht sich wie<br />

ein städtischer Teppich in die Kulturmeile<br />

hinein. Die Bibliothek orientiert<br />

sich im nördlichen Gebäudeteil mit<br />

dem Bezug zur VHS und der Außenraumverknüpfung<br />

zur Kulturmeile.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 41

Anerkennung<br />

Grundriss Erdgeschoss<br />

Eingangssituation von der Wüllener Straße<br />

Blick von der Norden entlang der Kulturachse<br />

42 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Modellfoto<br />

Beurteilungstext der Jury<br />

Der zweifach gewinkelte Kubus bildet<br />

im Bereich der Wüllener Straße einen<br />

Platzraum in angemessener Größe mit<br />

einer positiven Einbindung der Kirche.<br />

Gleichzeitig führt er die vorhandenen<br />

Baustrukturen am Bernsmannskamp<br />

folgerichtig fort. Es ergibt sich durch<br />

die Baustruktur eine Nord-Süd-Wegeverbindung<br />

innerhalb des Kulturzentrums<br />

bis hin zum Kirmesplatz. Die<br />

vorgeschlagene Lage und Höhe der<br />

Baukörper von Stadthalle und Bibliothek<br />

sowie dem Restaurant direkt am<br />

Platz erscheinen angemessen. Der eingeschossige<br />

Zwischenbaukörper bildet<br />

den Hauptzugang zur Stadthalle,<br />

nutzt aber die Chance der Nord-Süd-<br />

Durchlässigkeit leider nicht. Bibliothek<br />

und Gastronomie werden jeweils über<br />

die Nord-Süd-Verbindung erschlossen.<br />

Die Nutzungsverteilung ist nachvollziehbar<br />

und positiv zu bewerten. Die<br />

entstehenden Stadträume sind richtig<br />

gesetzt, der Stadthallen-Kubus wirkt<br />

angemessen prägnant. Das Zusammenwirken<br />

von Gebäude und Freiraum<br />

erscheint gut gelöst. Die differenzierte<br />

Ausbildung eines grünbetonten<br />

Bandes einerseits und eines steinernen<br />

Erschließungsbandes andererseits<br />

wird den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen<br />

gerecht.<br />

Das Gesamtgebäude wie auch die<br />

jeweiligen Funktionsbereiche sind gut<br />

organisiert, allerdings existieren deutliche<br />

Mängel: Die Bankettbestuhlung<br />

erscheint unfunktional hinsichtlich der<br />

Anzahl der Stühle. Der Bühnenbereich<br />

ist aufgrund des fehlenden Schnürbodens<br />

und der fehlenden Seitenbühne<br />

in seiner Grundrissgestaltung wenig<br />

funktional.<br />

Die architektonische Gestaltung wirkt<br />

karg, die überlangen geschlossenen<br />

Flächen überzeugen nicht. Trotz zusätzlicher,<br />

nicht geforderter Flächen<br />

im Innenraum erscheint eine durchschnittlich<br />

wirtschaftliche Realisierung<br />

möglich.<br />

Insgesamt wird vor allem der städtebauliche<br />

Ansatz des Entwurfs vom<br />

Preisgericht gewürdigt.<br />

Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs 43

Anerkennung<br />

Architektur:<br />

berger röcker architekten (GbR),<br />

Stuttgart<br />

Daniel Berger<br />

Mitarbeiter: Tim Gork, Jan Stahl<br />

Landschaftsarchitektur:<br />

Specht Landschaftsarchitektur,<br />

Tübingen<br />

Hans Specht<br />

Lageplan: Städtebauliche Figur und Freiflächengestaltung<br />

44 Dokumentation der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs

Fassadenschnitt und Ansicht<br />

Südansicht von der Wüllener Straße<br />

Auszüge aus dem<br />

Erläuterungstext laut Verfasser<br />

Die drei geforderten Einrichtungen<br />

werden in einem Baukörper zum neuen<br />