Monitoring PCO2 Magnet

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Leitthema<br />

MedKlinIntensivmedNotfmed2016 ·111:202–207<br />

DOI 10.1007/s00063-016-0150-3<br />

Online publiziert: 5. April 2016<br />

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016<br />

Redaktion<br />

T. Welte, Hannover<br />

F. S. <strong>Magnet</strong> 1 · W. Windisch 1 ·J.H.Storre 1,2<br />

1<br />

Fakultät für Gesundheit/Department für Humanmedizin, Lungenklinik Köln-Merheim, Kliniken der Stadt<br />

Köln gGmbH, Universität Witten/Herdecke, Köln, Deutschland<br />

2<br />

Abteilung Pneumologie, Universitätsklinikum Freiburg im Breisgau, Freiburg im Breisgau, Deutschland<br />

<strong>Monitoring</strong> des pCO 2 unter<br />

Beatmung<br />

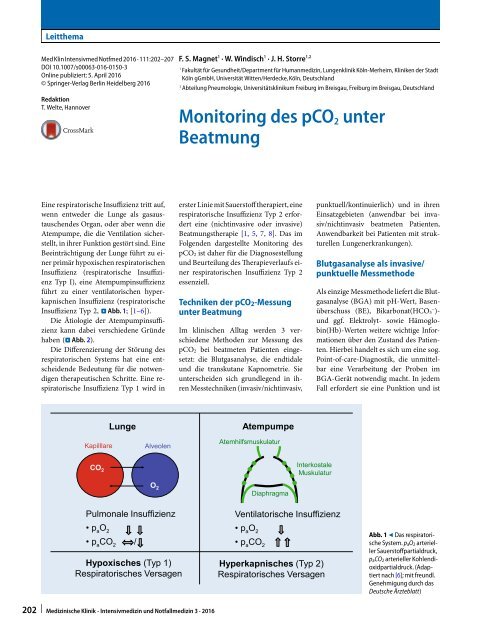

Eine respiratorische Insuffizienz tritt auf,<br />

wenn entweder die Lunge als gasaustauschendes<br />

Organ, oder aber wenn die<br />

Atempumpe, die die Ventilation sicherstellt,<br />

in ihrer Funktion gestört sind. Eine<br />

Beeinträchtigung der Lunge führt zu einer<br />

primär hypoxischen respiratorischen<br />

Insuffizienz (respiratorische Insuffizienz<br />

Typ I), eine Atempumpinsuffizienz<br />

führt zu einer ventilatorischen hyperkapnischen<br />

Insuffizienz (respiratorische<br />

Insuffizienz Typ 2, . Abb. 1; [1–6]).<br />

Die Ätiologie der Atempumpinsuffizienz<br />

kann dabei verschiedene Gründe<br />

haben (. Abb. 2).<br />

Die Differenzierung der Störung des<br />

respiratorischen Systems hat eine entscheidende<br />

Bedeutung für die notwendigen<br />

therapeutischen Schritte. Eine respiratorische<br />

Insuffizienz Typ 1 wird in<br />

ersterLinie mitSauerstofftherapiert,eine<br />

respiratorische Insuffizienz Typ 2 erfordert<br />

eine (nichtinvasive oder invasive)<br />

Beatmungstherapie [1, 5, 7, 8]. Das im<br />

Folgenden dargestellte <strong>Monitoring</strong> des<br />

pCO 2 ist daher für die Diagnosestellung<br />

und Beurteilung des Therapieverlaufs einer<br />

respiratorischen Insuffizienz Typ 2<br />

essenziell.<br />

Techniken der pCO 2 -Messung<br />

unter Beatmung<br />

Im klinischen Alltag werden 3 verschiedene<br />

Methoden zur Messung des<br />

pCO 2 bei beatmeten Patienten eingesetzt:<br />

die Blutgasanalyse, die endtidale<br />

und die transkutane Kapnometrie. Sie<br />

unterscheiden sich grundlegend in ihren<br />

Messtechniken (invasiv/nichtinvasiv,<br />

punktuell/kontinuierlich) und in ihren<br />

Einsatzgebieten (anwendbar bei invasiv/nichtinvasiv<br />

beatmeten Patienten,<br />

Anwendbarkeit bei Patienten mit strukturellen<br />

Lungenerkrankungen).<br />

Blutgasanalyse als invasive/<br />

punktuelle Messmethode<br />

Als einzige Messmethode liefert die Blutgasanalyse<br />

(BGA) mit pH-Wert, Basenüberschuss<br />

(BE), Bikarbonat(HCO 3– )-<br />

und ggf. Elektrolyt- sowie Hämoglobin(Hb)-Werten<br />

weitere wichtige Informationen<br />

über den Zustand des Patienten.<br />

Hierbei handelt es sich um eine sog.<br />

Point-of-care-Diagnostik, die unmittelbar<br />

eine Verarbeitung der Proben im<br />

BGA-Gerät notwendig macht. In jedem<br />

Fall erfordert sie eine Punktion und ist<br />

Lunge<br />

Atempumpe<br />

Kapilllare<br />

Alveolen<br />

Atemhilfsmuskulatur<br />

CO 2<br />

O 2<br />

Interkostale<br />

Muskulatur<br />

Diaphragma<br />

Pulmonale Insuffizienz<br />

•p a<br />

O 2<br />

•p a<br />

CO 2<br />

/<br />

Hypoxisches (Typ 1)<br />

Respiratorisches Versagen<br />

Ventilatorische Insuffizienz<br />

•p a<br />

O 2<br />

•p a<br />

CO 2<br />

Hyperkapnisches (Typ 2)<br />

Respiratorisches Versagen<br />

Abb. 1 9 Das respiratorische<br />

System. p aO 2 arterieller<br />

Sauerstoffpartialdruck,<br />

p aCO 2 arterieller Kohlendioxidpartialdruck.<br />

(Adaptiert<br />

nach [6]; mit freundl.<br />

Genehmigung durch das<br />

Deutsche Ärzteblatt)<br />

202 Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016

somit eine invasive Abnahmetechnik,<br />

die naturgemäß das Risiko einer Infektion<br />

für die betroffene Person darstellt<br />

[9]. Das Risiko einer Gewebeverletzung<br />

ist von der Art der BGA abhängig,<br />

wobei die arterielle BGA das höchste<br />

Risiko beinhaltet. Ein weiterer Nachteil<br />

der BGA besteht darin, dass sie als<br />

punktuelle Messmethode immer nur<br />

eine Momentaufnahme der Ventilation<br />

aufzeigen kann.<br />

Arterielle Blutgasanalyse<br />

Die arterielle BGA stellt den Goldstandard<br />

in der Bestimmung der Blutgase<br />

dar [10–12]. Insbesondere für die genaue<br />

Bestimmung des arteriellen Sauerstoffpartialdrucks<br />

(p aO 2) ist sie unerlässlich<br />

[12–14]. Sie erfolgt entweder durch<br />

einmalige Punktion einer Arterie oder<br />

über Einlegen eines arteriellen Katheters<br />

(meistA.radialis,A.brachialisoderA.femoralis)<br />

mit der Möglichkeit einer mehrmaligen<br />

Abnahme ohne erneute Punktion<br />

und der häufig verwendeten zusätzlich<br />

Option einer invasiven kontinuierlichen<br />

Blutdruckmessung. Die häufigste<br />

Komplikation ist eine Verletzung der Arterie,<br />

die zu Aneurysmen und Blutungen/Hämatomen<br />

führen kann. Zudem<br />

kann es zu einer Thrombose mit konsekutiver<br />

distaler Ischämie kommen. Die<br />

Schmerzhaftigkeit der arteriellen Punktion<br />

scheint maßgeblich von der Größe<br />

Abb. 2 9 Die Atempumpe<br />

mit unterschiedlichen<br />

Lokalisationen<br />

möglicher<br />

Funktionsstörungen.<br />

PNS peripheres<br />

Nervensystem,<br />

ZNS zentrales<br />

Nervensystem.<br />

(Adaptiert nach [3];<br />

mit freundl. Genehmigung<br />

der Georg<br />

Thieme Verlag KG)<br />

der Kanüle abzuhängen. In einer kürzlich<br />

veröffentlichten Studie stellte sich heraus,<br />

dasseine arterielle Punktionmiteiner26-<br />

Gauge-Kanüle als weniger schmerzhaft<br />

als eine kapillare BGA mit einer Lanzette<br />

empfunden wird [13]. Dies war bei<br />

anderen Studien, in denen größere Kanülen<br />

(22 bzw. 23 Gauge) benutzt wurden,<br />

gegenteilig der Fall [14, 15].<br />

Kapillare Blutgasanalyse<br />

Die kapillare BGA ist seit den 1960er-<br />

Jahren bekannt [16]. Sie wird meist am<br />

hyperämisierten Ohrläppchen (alternativ<br />

an der Fingerbeere) entnommen. In<br />

einer Metaanalyse wurde gezeigt, dass sie<br />

im Vergleich zu einer arteriellen BGA<br />

den pH- und v. a. den pCO 2-Wert adäquat<br />

reflektiert, was auch durch neuere<br />

Studien belegt wird [12, 13]. Sie ist<br />

weniger invasiv als die arterielle BGA,<br />

kann auch von nichtärztlichem Personal<br />

durchgeführt werden und ist in der<br />

Summe kostengünstiger als die arterielle<br />

BGA [17]. Ein Nachteil besteht in der<br />

NotwendigkeitderHyperämisierung,die<br />

eine Zeitverzögerung von etwa 10 min<br />

bedingt. Dies ist insbesondere in der Notfall-<br />

und Intensivmedizin ein entscheidender<br />

Nachteil.<br />

Venöse Blutgasanalyse<br />

DievenöseBGAistdieeinfachsteder<br />

3 Methoden einer Blutgasanalyse und<br />

erfordert dann am wenigsten Aufwand,<br />

wenn sie mit einer gewöhnlichen venösen<br />

Blutentnahme verbunden werden<br />

kann. Sie wird deshalb häufig in der<br />

Notaufnahme für ein erstes Screening<br />

des Säure-Basen-Haushalts des Patienten<br />

eingesetzt [11, 18]. Verschiedene Studien<br />

untersuchten den Stellenwert der<br />

venösen BGA in der Notaufnahme [19,<br />

20]. Im Methodenvergleich zeigten sich<br />

klinisch akzeptable Übereinstimmungen<br />

hinsichtlich der pH- und HCO 3– -Werte<br />

im Vergleich zu einer arteriellen BGA.<br />

» Die venöse Blutgasanalyse ist<br />

zur genauen Messung des pCO 2<br />

ungeeignet<br />

Hinsichtlich der pCO 2-Werte lagen die<br />

Ergebnisse jedoch außerhalb eines klinisch<br />

akzeptablen Bereichs. Somit kann<br />

diese Technik als ein primäres Screeninginstrument<br />

hinsichtlich einer Ab-<br />

weichungimSäure-Basen-Haushalt(pH-<br />

Wert, HCO3 – ) eingesetzt werden. Zur genauen<br />

Bestimmung des pCO 2 eines Patienten<br />

bei Verdacht auf respiratorische<br />

Insuffizienz oder zur Verlaufskontrolle<br />

eines beatmeten Patienten ist die venösen<br />

BGA jedoch nicht geeignet und es<br />

wird eine arterielle oder kapillare BGA<br />

empfohlen [21].<br />

Nichtinvasive/kontinuierliche<br />

Messmethoden<br />

Die(arterielle/kapillare)BGAliefertzwar<br />

die genauesten Absolutwerte des pCO 2,<br />

eignet sich jedoch nicht für eine kontinuierliche<br />

Überwachung der Beatmungssituation<br />

und würde zu erheblichen Blutverlusten<br />

bzw. rezidivierenden invasiven<br />

Eingriffen führen. In den 1970er-Jahren<br />

wurdeeineMethodezurinvasivenkontinuierlichen<br />

intraarteriellen Messung des<br />

pCO 2 entwickelt, die sich jedoch aufgrund<br />

technischer Limitation und hoher<br />

Kosten nicht im klinischen Alltag durchsetzen<br />

konnte [22].<br />

Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016 203

Zusammenfassung · Abstract<br />

Endtidale pCO2-Messung<br />

Der endtidale p (et)CO 2<br />

wird bei beatmeten<br />

Patienten am Ende der Exspiration<br />

gemessen. Er reflektiert die<br />

alveoläre Konzentration des CO 2, die<br />

aufgrund der hohen CO 2-Diffusionskapazität<br />

Rückschlüsse auf den arteriellen<br />

p (a)CO 2 zulässt [23, 24]. Aufgrund des<br />

alveolären Totraumvolumens besteht<br />

jedoch eine Differenz zwischen p aCO 2<br />

und p etCO 2 von etwa 2–5 mmHg, die<br />

unter Allgemeinanästhesie, mit zunehmendem<br />

Alter, bei pulmonalen Erkrankungen<br />

(Lungenembolie, Emphysem),<br />

reduziertem Herzzeitvolumen oder Hypervolämie<br />

weiter zunimmt. Anders<br />

verhält es sich unter Beatmung mit<br />

niedrigen Atemfrequenzen und hohen<br />

Tidalvolumen: Hier nimmt die Differenz<br />

zwischen p aCO 2 und p etCO 2 ab [25]. Bei<br />

strukturellen Lungenerkrankungen mit<br />

Ventilations-Perfusions-Missverhältnis<br />

treten bedeutende Abweichungen zwischen<br />

dem p aCO 2 und dem p etCO 2 auf,<br />

wodurch diese Messmethode in diesem<br />

Patientenkollektiv ungeeignet ist<br />

(. Abb. 3a; [26, 27]).<br />

Aus diesem Grund wird nach aktueller<br />

Leitlinienempfehlung die p etCO 2-<br />

Messung zum <strong>Monitoring</strong> bei respiratorischer<br />

Insuffizienz nicht empfohlen [5].<br />

Bei Lungengesunden kann die Methode<br />

jedoch mit guten Ergebnissen eingesetzt<br />

werden (. Abb. 3b; [27]).<br />

» Bei Lungengesunden kann<br />

die endtidale pCO 2 -Messung<br />

eingesetzt werden<br />

Die Messung geschieht meist spekrometrisch<br />

im Haupt- oder Nebenstromverfahren.<br />

Das Hauptstomverfahren birgt<br />

das Risiko einer akzidentiellen Extubation<br />

aufgrund des zusätzlichen Gewichts<br />

des Messgeräts, das Nebenstromverfahren<br />

hingegen kann zu Autotriggerungen<br />

führen, wenn ein Flowtrigger<br />

eingesetzt wird [11]. Haupteinsatzgebiet<br />

dieser Messmethode ist das <strong>Monitoring</strong><br />

beatmeter Patienten während einer<br />

Allgemeinanästhesie oder zur Lagekontrolle<br />

nach Intubation [22, 27, 28]. Bei<br />

der nichtinvasiven Beatmung kommt es<br />

Med Klin Intensivmed Notfmed 2016 · 111:202–207<br />

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016<br />

F. S. <strong>Magnet</strong> · W. Windisch · J. H. Storre<br />

<strong>Monitoring</strong> des pCO 2 unter Beatmung<br />

Zusammenfassung<br />

Eine respiratorische Insuffizienz Typ 2<br />

(ventilatorische Insuffizienz) ist durch eine<br />

Hyperkapnie, bedingt durch eine alveoläre<br />

Hypoventilation, gekennzeichnet. Daher ist<br />

das <strong>Monitoring</strong> des Kohlendioxidpartialdrucks<br />

(pCO 2) zur Diagnostik und Therapieüberwachung<br />

in der modernen Beatmungsmedizin<br />

essenziell. Hierzu stehen verschiedene<br />

Techniken zur Verfügung, die sich in ihren<br />

Messmethoden (z. B. invasiv/nichtinvasiv,<br />

kontinuierlich/nichtkontinuierlich) und<br />

möglichen Einsatzgebieten unterscheiden.<br />

Daraus ergeben sich verschiedene<br />

Indikationen für ihren jeweiligen Einsatz.<br />

Den Goldstandard stellt nach wie vor die<br />

(arterielle) Blutgasanalyse (BGA) dar. Als<br />

invasive nichtkontinuierliche Messmethode<br />

wird sie insbesondere in der Akutmedizin<br />

eingesetzt. Zur Beurteilung des pCO 2 hat sich<br />

außerhalb der Akut- und Intensivmedizin<br />

auch die Durchführung einer kapillaren BGA<br />

etabliert.<br />

Der pCO 2 kann durch die Messung des<br />

endtidalen p (et)CO 2und transkutanen p (tc)CO 2<br />

kontinuierlich und nichtinvasiv überwacht<br />

<strong>Monitoring</strong> of pCO 2 during ventilation<br />

Abstract<br />

Respiratory insufficiency type 2 (ventilatory<br />

failure) is characterized by hypercapnia<br />

due to alveolar hypoventilation. Therefore,<br />

the monitoring of pCO 2 is essential for<br />

diagnostic and surveillance purposes.<br />

Various techniques which differ in the way<br />

of measurement (e.g., invasive/noninvasive,<br />

continuous/noncontinuous) and their<br />

indication are available. Arterial blood gas<br />

analysis (ABG) as an invasive procedure is<br />

the gold standard procedure and is mostly<br />

used in emergency medicine or intensive care<br />

units (ICUs). Another method to evaluate<br />

pCO 2is capillary blood gas analysis (CBG).<br />

Furthermore, endtidal pCO 2-(PetCO 2)and<br />

transcutaneous CO 2-measurement (PtcCO 2)<br />

are able to continuously and noninvasively<br />

monitor pCO 2.PetCO 2 is mostly used in<br />

the field of anesthesiology during general<br />

DOI 10.1007/s00063-016-0150-3<br />

werden. Das <strong>Monitoring</strong> des p etCO 2 erfolgt<br />

v. a. in der Narkoseführung im Fachbereich<br />

der Anästhesiologie und ist in vielen<br />

Intensivrespiratoren als Funktion integriert.<br />

Eine Limitation des p etCO 2 besteht jedoch in<br />

der Ungenauigkeit bei Lungenerkrankungen,<br />

ebenso ist er nur bei invasiv beatmeten<br />

Patienten sinnvoll einsetzbar. Alternativ<br />

steht die p tcCO 2-Messung zur Verfügung, die<br />

insbesondere bei chronisch ventilatorischer<br />

Insuffizienz und im Rahmen der Diagnostik<br />

bei schlafbezogenen Atemstörungen sehr<br />

gut geeignet ist eine Hypoventilation zu<br />

erkennen. Sie biete hierbei sogar wesentliche<br />

Vorteile zu punktuellen Messungen, die im<br />

Rahmen einer BGA durchgeführt werden.<br />

In der klinischen Routine werden die<br />

verschiedenen Verfahren meist kombiniert<br />

angewandt.<br />

Schlüsselwörter<br />

Lungenerkrankungen · Respiratorische Insuffizienz<br />

· Säure-Basen-Haushalt · Blutgasanalyse ·<br />

Transkutanes Blutgasmonitoring<br />

anesthesia and is integrated in many<br />

ventilators, also in ICUs. However, PetCO 2 is<br />

limited in monitoring pCO 2in patients with<br />

lung disease and it is only reasonably usable in<br />

invasively ventilated patients. Transcutaneous<br />

pCO 2 (PtcCO 2) is available as an alternative,<br />

especially in chronic respiratory failure and<br />

to diagnose hypoventilation in sleep-related<br />

breathing disorders, and it has substantial<br />

advantages in these indications compared<br />

to discontinuous measurements, e.g., blood<br />

gas analysis. The various methods to monitor<br />

pCO 2are generally used synergistically in<br />

clinical practice.<br />

Keywords<br />

Lung diseases · Respiratory insufficiency ·<br />

Acid–base balance · Blood gas analysis · Blood<br />

gas monitoring, transcutaneous<br />

204 Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016

durch Leckagen ebenfalls zu deutlichen<br />

Messungenauigkeiten [27].<br />

Transkutane pCO 2 -Messung<br />

Bei dieser Messmethode wird transkutan<br />

der pCO 2 über eine modifizierte Severinghaus-Elektrode<br />

gemessen, die auf<br />

der Haut aufliegt. Das CO 2 diffundiert<br />

über die durch die Elektrode erwärmte<br />

Haut in die Messkammer und bewirkt<br />

dort eine pH-Änderung, wodurch der<br />

transkutane p (tc)CO 2 bestimmt werden<br />

kann [11]. Ein Vorteil der Methode besteht<br />

in dem breiten Anwendungsspektrum:<br />

Sie kann bei spontanatmenden Patienten,<br />

nichtinvasiv beatmeten und invasiv<br />

beatmeten Patienten oder auch im<br />

Weaning eingesetzt werden. Bei einer Beatmungsindikation<br />

aufgrund einer akuten<br />

respiratorischen Insuffizienz eignet<br />

sie sich zur Darstellung des pCO 2-Verlaufs,<br />

kann jedoch eine BGA aufgrund<br />

der Abweichungen der Absolutwerte in<br />

dieser Indikation nicht ersetzen. Im Bereich<br />

der chronischen Beatmungsmedizin<br />

kann sie die BGA teilweise ersetzen<br />

bzw. ihren Einsatz auf ein Minimum reduzieren<br />

[27–31].<br />

» Die transkutane pCO 2 -<br />

Messung kann teilweise die<br />

Blutgasanalyse ersetzen<br />

Abb. 3 8 EndtidalerundtranskutanerpCO 2-VerlaufunterinvasiverBeatmungübereinTracheostoma<br />

während des Weanings. a Endtidaler und transkutaner pCO 2-Verlauf unter invasiver Beatmung über<br />

einTracheostoma währenddes Weanings beieinem57-jährigenPatientenmitchronisch-obstruktiver<br />

Lungenerkrankung (COPD). b Ein 47-jähriger Patient mit thorakal-restrikiver Erkrankung. p aCO 2 arterieller<br />

Kohlendioxidpartialdruck, p etCO 2 endtidaler Kohlendioxidpartialdruck, p tcCO 2 transkutaner<br />

Kohlendioxidpartialdruck. (Adaptiert nach [27]; mit freundl. Genehmigung der Georg Thieme Verlag<br />

KG)<br />

Weitere Nachteile der Messmethode bestehen<br />

im Vergleich zur kapillaren BGA<br />

in der Latenzzeit von etwa 10 min, die<br />

zu Beginn benötigt wird, um das Kapillarbett<br />

zu erwärmen und stabile Werte<br />

zu erhalten. Ebenso besteht die Notwendigkeit<br />

einer regelmäßigen Kalibration<br />

und eines regelmäßigen Membranwechsels.<br />

In der Akutmedizin sind weniger<br />

genaue Messergebnisse zu erwarten,<br />

wenn beispielsweise eine Hypothermie<br />

vorliegt oder durch Vasokonstriktion/Schock<br />

oder Anasarka die adäquate<br />

Reflexion des pCO 2 im Kapillarbett<br />

eingeschränkt ist [28, 32]. Bei älteren<br />

Geräten trat über eine lange Messdauer<br />

ein relevanter technischer Drift auf,<br />

der zwar retrospektiv korrigiert werden<br />

kann, bei der Online-Ablesung jedoch<br />

Berücksichtigung finden muss [32]. Bei<br />

Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016 205

Leitthema<br />

Tab. 1 Vor- und Nachteile der verschiedenen Messmethoden zur Bestimmung des Kohlendioxidpartialdrucks.<br />

(Adaptiert nach [27])<br />

Vorteile<br />

Nachteile<br />

Arterielle BGA<br />

Goldstandard der<br />

pCO 2-Bestimmung<br />

Weitere Messwerte: pH, BE,<br />

HCO – 3 , Elektrolyte/Laktat<br />

Invasiv, schmerzhaft<br />

Nicht kontinuierlich<br />

Momentaufnahme<br />

Hoher technischer Aufwand<br />

Kostenintensiv<br />

Kapillare BGA<br />

Venöse BGA<br />

Endtidale pCO 2-Messung<br />

Transkutane pCO 2-Messung<br />

Weitere Messwerte: pH, BE,<br />

HCO 3<br />

–<br />

Abnahme durch Assistenzpersonal<br />

möglich<br />

Weitere Messwerte: pH, BE,<br />

HCO 3<br />

–<br />

Gewohnte/routinierte Abnahmetechnik<br />

Kontinuierlich<br />

Nichtinvasiv<br />

Keine Kalibration notwendig<br />

Keine Störung der Schlafqualität<br />

Kontinuierlich<br />

Nichtinvasiv<br />

Unabhängig vom Atemfluss<br />

Invasiv, schmerzhaft<br />

Nicht kontinuierlich<br />

Momentaufnahme<br />

Hoher technischer Aufwand<br />

Messfehler bei ungenügender<br />

Hyperämisierung<br />

Zeitliche Verzögerung von<br />

etwa 10 min<br />

Invasiv, schmerzhaft<br />

Nicht kontinuierlich<br />

Momentaufnahme<br />

p aCO 2 klinisch nicht ausreichend<br />

ersetzbar<br />

Ungenau bei Leckagen<br />

Abhängig vom Ventilations-<br />

Perfusions-Verhältnis und<br />

Atemfluss<br />

Nicht validiert bei nichtinvasiver<br />

Ventilation (NIV) und<br />

Lungenerkrankungen<br />

Technischer Drift/Abweichung<br />

Zeitliche Verzögerung von<br />

etwa 10 min<br />

Ungenauigkeiten z. B. bei<br />

Vasokonstriktion, Hautödem<br />

Nicht ausreichend validiert im<br />

akuten Setting<br />

BGA Blutgasanalyse, BE Basenüberschuss, HCO 3 – Bikarbonat, p aCO 2 arterieller Kohlendioxidpartialdruck,<br />

pCO 2 Kohlendioxidpartialdruck<br />

Tab. 2 Einsatzgebiete und Indikationen der unterschiedlichen Messmethoden<br />

Methode<br />

Einsatzgebiete/Indikation<br />

Arterielle BGA<br />

Intensiv-/Akutmedizin<br />

Akute respiratorische Insuffizienz<br />

Genaueste pCO 2-Bestimmung<br />

Kapillare BGA<br />

Chronische ventilatorische Insuffizienz<br />

Venöse BGA<br />

Screening des Säure-Basen-Haushalts<br />

Endtidale pCO 2-Messung<br />

Invasiv beatmete Patienten<br />

Allgemeinanästhesie<br />

Patienten ohne strukturelle Lungenerkrankung<br />

Lagekontrolle des Tubus nach Intubation<br />

Transkutane pCO 2-Messung Verlaufsbeobachtungen („Trend“) des pCO 2,z.B.im<br />

Weaning oder bei Einleitung einer außerklinischen<br />

Beatmung<br />

Chronische ventilatorische Insuffizienz<br />

Screening bei nächtlicher Hyperkapnie (z. B. im Schlaflabor)<br />

BGA Blutgasanalyse, pCO 2 Kohlendioxidpartialdruck<br />

den modernen Geräten ist er allerdings<br />

klinisch nicht mehr relevant [31].<br />

Die verschiedenen Vor- und Nachteile<br />

der einzelnen Messmethoden sind<br />

in . Tab. 1 dargestellt, . Tab. 2 zeigt ihre<br />

Indikationen und Einsatzgebiete.<br />

Fazit für die Praxis<br />

4 Im klinischen Alltag werden meist<br />

mehrere Messverfahren zum pCO 2-<br />

<strong>Monitoring</strong> gemeinsam eingesetzt,<br />

um ihre verschiedenen Vor- und<br />

Nachteile optimal zu nutzen. So<br />

kann beispielsweise eine (arterielle/<br />

kapillare) BGA durchgeführt und<br />

mit dem transkutanen pCO 2 für<br />

die weitere Verlaufsbeobachtung<br />

abgeglichen werden.<br />

4 Die Messung des transkutanen pCO 2<br />

dient der kurz- bis mittelfristige<br />

Verlaufskontrolle, da der transkutane<br />

pCO 2 kurzfristige Änderungen der<br />

Ventilation (z. B. Maskenleckage,<br />

Anstieg des pCO 2 während einer<br />

Spontanatmungsphase) anzeigen<br />

kann. Bei Lungengesunden kann die<br />

endtidale pCO 2-Messung eingesetzt<br />

werden.<br />

Korrespondenzadresse<br />

Dr.F.S.<strong>Magnet</strong><br />

Fakultät für Gesundheit/<br />

Department für Humanmedizin,<br />

Lungenklinik Köln-<br />

Merheim, Kliniken der Stadt<br />

Köln gGmbH, Universität<br />

Witten/Herdecke<br />

Ostmerheimer Str. 200,<br />

51109 Köln, Deutschland<br />

magnetf@kliniken-koeln.de<br />

Einhaltung ethischer Richtlinien<br />

Interessenkonflikt. Die Autoren geben an, dass die<br />

Arbeitsgruppe Forschungsgelder und Verbrauchmaterialen<br />

für die Klinik und wissenschaftliche Studien<br />

von Breas Medical Deutschland bzw. GE Homecare,<br />

Heinen & Löwenstein, Vivisol Deutschland, SenTec AG<br />

und Radiometer Deutschland erhalten haben. F.S. <strong>Magnet</strong>erhieltKongressunterstützungenvondenFirmen<br />

Breas Medical Deutschlandbzw. GEHomecare, Heinen<br />

& Löwenstein und Vivisol Deutschland. W. Windisch<br />

und J. H. Storre erhielten Honorare für Vortrags- und<br />

Beratertätigkeiten sowie Kongressunterstützungen<br />

von den Firmen Breas Medical Deutschland bzw. GE<br />

Homecare, SenTec AG, Heinen & Löwenstein, Vivisol<br />

Deutschland und Radiometer Deutschland.<br />

206 Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016

Lesetipp<br />

Dieser Beitrag beinhaltet keine von den Autoren<br />

durchgeführten Studien an Menschen oder Tieren.<br />

Literatur<br />

1. Roussos C (1982) The failing ventilatory pump.<br />

Lung160:59–84<br />

2. Windisch W (2012) Home mechanical ventilation.<br />

In: Tobin MJ (Hrsg) Principles & practice of<br />

mechanical ventilation, 3. Aufl. Mc Graw Hill, New<br />

York,S683–697<br />

3. KabitzHJ,WindischW(2007)DiagnostikderAtemmuskelfunktion:<br />

state of the art. Pneumologie<br />

61:582–587<br />

4. Windisch W (2008) Pathophysiologie der Atemmuskelschwäche.Pneumologie62:18–22<br />

5. Windisch W, Brambring J, Budweiser S et al<br />

(2010) Nichtinvasive und invasive Beatmung<br />

als Therapie der chronischen respiratorischen<br />

Insuffizienz. S2-Leitlinie herausgegeben von der<br />

Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und<br />

Beatmungsmedizine. V.Pneumologie64:207–240<br />

6. Windisch W (2015) Respiratorische Insuffizienz-<br />

O2-Gabe oder Beatmung. Perspektiven der<br />

Pneumologie und Allergologie. Dtsch Arztebl<br />

112:28–31<br />

7. Anonymous (1999) Clinical indications for noninvasive<br />

positive pressure ventilation in chronic<br />

respiratory failure due to restrictive lung disease,<br />

COPD, andnocturnal hypoventilation-a consensus<br />

conferencereport.Chest116:521–534<br />

8. Stoller JK, Panos RJ, Krachman S, Doherty DE,<br />

Make B (2010) Long-term Oxygen Treatment Trial<br />

Research Group. Oxygen therapy for patients with<br />

COPD: currentevidence andthe long-termoxygen<br />

treatmenttrial.Chest138:179–187<br />

9. Kelly AM, McAlpine R, Kyle E (2001) Venous pH can<br />

safely replace arterial pH in the initial evaluation<br />

of patients in the emergency department. Emerg<br />

MedJ18:340–342<br />

10. HonarmandA,SafaviM(2008)Predictionofarterial<br />

blood gas values from arterialized earlobe blood<br />

gas values in patients treated with mechanical<br />

ventilation.IndianJCritCareMed12:96–101<br />

11. Huttmann SE, Windisch W, Storre JH (2014)<br />

Techniques for the Measurement and <strong>Monitoring</strong><br />

ofCarbonDioxideintheBlood.AnnAmThoracSoc<br />

1:645–652<br />

12. Zavorsky GS, Cao J, Mayo NE, Gabbay R, Murias JM<br />

(2007)Arterialversuscapillarybloodgases:ametaanalysis.RespirPhysiolNeurobiol155:268–279<br />

13. Ekkernkamp E, Welte L, Schmoor C, Huttmann<br />

SE, Dreher M, Windisch W, Storre JH (2015) Spot<br />

check analysis of gas exchange: invasive versus<br />

noninvasivemethods.Respiration89:294–303<br />

14. Dar K, Williams T, Aitken R, Woods KL, Fletcher<br />

S (1995) Arterial versus capillary sampling for<br />

analysingbloodgaspressures.BMJ310:24–25<br />

15. Eaton T, Rudkin S, Garrett JE (2001) The clinical<br />

utility of arterialized earlobe capillary blood in<br />

the assessment of patients for long-term oxygen<br />

therapy.RespirMed95:655–660<br />

16. Langlands JH, Wallace WF (1965) Small bloodsamples<br />

from ear-lobe puncture: a substitute for<br />

arterialpuncture.Lancet2:315–317<br />

17. Pitkin AD, Roberts CM, Wedzicha JA (1994)<br />

Arterialised earlobe blood gas analysis: an<br />

underusedtechnique.Thorax49:364–366<br />

18. Malatesha G, Singh NK, Bharija A, Rehani B, Goel<br />

A (2007) Comparison of arterial and venous pH,<br />

bicarbonate, <strong>PCO2</strong> and PO2 in initial emergency<br />

departmentassessment.EmergMedJ24:569–571<br />

19. Lim BL, Kelly AM (2010) A meta-analysis on the<br />

utility of peripheral venous blood gas analyses in<br />

exacerbations of chronic obstructive pulmonary<br />

diseaseintheemergencydepartment.EurJEmerg<br />

Med17:246–248<br />

20. Kelly AM (2010) Review article: Can venous blood<br />

gas analysis replace arterial in emergency medical<br />

care.EmergMedAustralas22(493):498<br />

21.KellyAM,KyleE,McAlpineR(2002)VenouspCO2<br />

and pH can be used to screen for significant<br />

hypercarbia in emergency patients with acute<br />

respiratorydisease.JEmergMed22:15–19<br />

22. Eberhard P (2007) The design, use, and results of<br />

transcutaneous carbon dioxide analysis: current<br />

andfuturedirections.AnesthAnalg105:48–52<br />

23. Weinger MB, Brimm JE (1987) End-tidal carbon<br />

dioxide as a measure of arterial carbon dioxide<br />

during intermittent mandatory ventilation. J Clin<br />

Monit3:73–79<br />

24. Casati A, Gallioli G, Scandroglio M, Passaretta R,<br />

Borghi B, Torri G (2000) Accuracy of end-tidal<br />

carbon dioxide monitoring using the NBP-75<br />

microstream capnometer: a study in intubated<br />

ventilated and spontaneously breathing nonintubatedpatients.EurJAnaesthesiol17:622–626<br />

25. Bhavani-Shankar K, Moseley H, Kumar AY, Delph<br />

Y (1992) Capnometry and anaesthesia. Can J<br />

Anaesth39:617–632<br />

26. Yamanaka MK, Sue DY (1987) Comparison of<br />

arterial-end-tidal<strong>PCO2</strong>differenceanddeadspace/<br />

tidal volume ratio in respiratory failure. Chest<br />

92:832–835<br />

27. Storre JH, Dellweg D (2014) <strong>Monitoring</strong> of Patients<br />

Receiving Mechanical Ventilation. Pneumologie<br />

68:532–541<br />

28. Chhajed PN, Heuss LT, Tamm M (2004) Cutaneous<br />

carbon dioxide monitoring in adults. Curr Opin<br />

Anaesthesiol17:521–525<br />

29. Belpomme V, Ricard-Hibon A, Devoir C et al<br />

(2005) Correlation of arterial <strong>PCO2</strong> and PetCO2 in<br />

prehospital controlled ventilation. Am J Emerg<br />

Med23:852–859<br />

30. JanssensJP,Howarth-FreyC,ChevroletJC,AbajoB,<br />

Rochat T (1998) Transcutaneous <strong>PCO2</strong> to monitor<br />

noninvasive mechanical ventilation in adults:<br />

assessment of a new transcutaneous <strong>PCO2</strong>device.<br />

Chest113:768–773<br />

31. Storre JH, <strong>Magnet</strong>FS, Dreher M, Windisch W(2011)<br />

Transcutaneous monitoring as a replacement for<br />

arterial <strong>PCO2</strong> monitoring during nocturnal noninvasiveventilation.RespirMed105:143–150<br />

32. Rodriguez P, Lellouche F, Aboab J, Buisson CB,<br />

Brochard L (2006) Transcutaneous arterial carbon<br />

dioxide pressure monitoring in critically ill adult<br />

patients.IntensiveCareMed32:309–312<br />

Palliativmedizin in der<br />

Pneumologie<br />

Zur Verbesserung der Lebensqualität von<br />

Patienten und ihren Angehörigen, umfasst<br />

die Palliativmedizin im wesentlichen<br />

Symptomkontrolle, psychosoziale Unterstützung<br />

und Versorgungsplanung. Bei<br />

Atemnot bestehen zwar neurophysiologisch<br />

Ähnlichkeiten mit der Schmerzempfindung,abersie<br />

isterheblichkomplexerals<br />

Schmerz und in vielen Bereichen schwieriger<br />

zu verstehen.<br />

In Der Pneumologe 02/2016 finden Sie Vorschläge<br />

für eine bessere palliativmedizinische<br />

Versorgung von Patienten mit chronischen,<br />

nicht heilbaren pulmonalen Erkrankungen,<br />

sowie auch für die Integration der<br />

PalliativmedizinineinLungentransplantationsprogramm,<br />

auch wenn Transplantations-<br />

und Palliativmedizin ähnlich wie die<br />

IntensivmedizinaufdenerstenBlickgegensätzliche<br />

Ansätze haben.<br />

4 Palliativmedizin in der thorakalen Onkologie<br />

4 Palliativmedizin bei nicht malignen<br />

chronisch pulmonalen Erkrankungen<br />

4 Ethik und Palliativmedizin in der Intensiv-<br />

und Beatmungsmedizin<br />

4 Palliative Care in der Lungentransplantation<br />

Bestellen Sie diese Ausgabe zum Preis von<br />

39,- EUR zzgl. Versandkosten bei<br />

Springer Customer Service Center<br />

Tel.: +49 6221-345-4303<br />

E-Mail: leserservice@springer.com<br />

Suchen Sie noch mehr zum Thema? Mit<br />

e.Med, dem Kombi-Abo von Springer Medizin,<br />

können Sie schnell und komfortabel in<br />

über 600 medizinischen Fachzeitschriften<br />

recherchieren.<br />

Weitere Infos unter<br />

www.springermedizin.de/eMed<br />

Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin 3 · 2016 207