Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

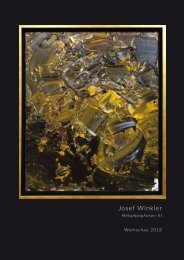

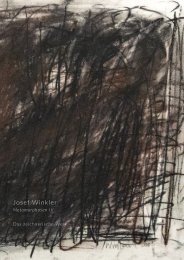

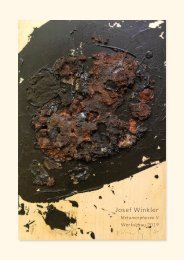

<strong>Josef</strong> <strong>Winkler</strong> <strong>Werkschau</strong> <strong>2015</strong><br />

Zwischen Form und Nichtform<br />

© Foto: Steffen Jagenburg<br />

„Die Form, die das Leben zur Voraussetzung hat – die Form, die das Leben<br />

enthält –, ist ‚formlos‘ und doch Form“, sagte Emil Schumacher, einer der<br />

Hauptvertreter des Informel im deutschsprachigen Raum. So wie den anderen<br />

Verfechtern dieser Variante der gegenstandslosen Malerei ging es ihm grundsätzlich<br />

um die Auflösung des bis dahin in der Kunst noch gültigen Form- und<br />

Kompositionsprinzips zugunsten einer offenen und prozessualen Bildform.<br />

Mit den Worten von Karl Otto Götz, einem weiteren Informellen: „Keine<br />

festumrissenen Formen malen, sondern die jeweilige Malmaterie so bearbeiten,<br />

dass es nur noch Passagen, Strukturen, Texturen, Farbflüsse oder Verflechtungen<br />

von Mal- und Zeichenspuren gibt.“ Diese in den Nachkriegsjahren<br />

zuerst in Frankreich und den USA entstandene Auffassung hatte zwar gemäß<br />

ihrer kunsthistorischen Ein- und Zuordnung in den 1950er- und 60er-Jahren<br />

Hochkonjunktur, blieb aber keine zeitlich begrenzte Kunstströmung, kein<br />

„Ismus“ mit Ablaufdatum, sondern sollte sich als künstlerische Haltung rasant<br />

und mit Nachhaltigkeit bis heute weltweit verbreiten und zugleich variationsreich<br />

ausdifferenzieren.<br />

So ist auch die österreichische Kunst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts<br />

geprägt vom Informel mit seinen verschiedenen Schattierungen zwischen<br />

gestischer Malerei, Schüttung und Materialmalerei – die Namenspalette<br />

ihrer (zumindest zeitweisen) Vertreter reicht von Oberhuber, Prachensky,<br />

Hollegha, Rainer, Mikl, Staudacher, Bischoffshausen über Brus, Mühl, Nitsch<br />

und Schilling zu den Neuen Wilden der 1980er Jahre wie Scheibl, Bohatsch,<br />

Brandl oder Zitko – um nur einige zu nennen. Und auch die jüngere Künstlergeneration<br />

greift immer wieder zurück auf dieses seither so mannigfaltig<br />

deklinierte „Prinzip der Formlosigkeit […] im Spannungsfeld von Formauflösung<br />

und Formwerdung.“ (Rolf Wedewer, 2007).<br />

Dieses Spannungsfeld, das Emil Schumacher in seiner eingangs zitierten<br />

Aussage anspricht, stellt eine Herausforderung dar, die seit 25 Jahren auch<br />

<strong>Josef</strong> <strong>Winkler</strong> in ihren Bann zieht. Wenn er, wie er sagt, um 1990 „das Glück<br />

hatte, kurze Zeit wie ein Kind zu malen, unbeschwert mit breiten Pinseln,<br />

Farbbahnen ziehend, eruptiv“, war dies sein erster Schritt der Befreiung<br />

aus lange anhaltenden Fesseln, die ihn nach seinen Studien an der Wiener<br />

Akademie und der Art School in Guildford/UK daran gehindert hatten, den<br />

Weg des freien Künstlers einzuschlagen. <strong>Der</strong> „kurzen Zeit“ des unbeschwerten<br />

Malens Anfang der 1990er Jahre folgte eine äußerst intensive Arbeit<br />

an und mit jener „Kunst der Nichtform“, die <strong>Winkler</strong> damals als die seinem<br />

Kunstwollen adäquate künstlerische Sprache erkannt und erfahren hatte und<br />

die er bis heute meisterhaft fortentwickelt. Im Rückblick auf sein 25jähriges<br />

Œuvre bestätigt sich nicht nur die, auf der Qualität seines Schaffens beruhende<br />

Wertschätzung, sondern desgleichen die erst in der jüngsten Kunstgeschichtsschreibung<br />

vorgenommene Revidierung einer einseitigen Sicht auf<br />

informelle Kunst. Bis vor Kurzem war diese Sicht geprägt von der Vorstellung<br />

einer Kunstform, die mit dem Betrachter nur auf assoziativ-emotionaler<br />

Ebene durch Farbe, offene Formgestaltung und Materialität kommuniziert.<br />

Jeder Ansatz von gegenständlichen oder auch nur symbolischen Andeutungen<br />

im Bild selbst wurde dabei ausgeblendet. Wenn Christine Baus im Jahr<br />

2008 in ihrer Dissertation „Das Formelle in der informellen Malerei“ schreibt:<br />

„Das Informel ist eine inhomogene, stark von der Individualität des Künstlers<br />

bestimmte künstlerische Haltung, die die Farbe und den Farbauftrag in den<br />

Mittelpunkt ihrer Beschäftigung stellt und dabei festgefügte Formen weitgehend<br />

auflöst. […] Dabei können sowohl die im Bild verwendeten offenen<br />

Formen und Farben als auch der Bildtitel auf eine außerbildliche Wirklichkeit<br />

verweisen“, trifft diese Definition geradezu haarscharf auf <strong>Josef</strong> <strong>Winkler</strong>s<br />

persönliche Sprache des Informel zu.<br />

„Komposition“ entsteht bei ihm nicht aufgrund einer vorgedachten oder<br />

gar skizzierten Bildidee, sondern sie entwickelt sich vielmehr im Prozess des<br />

Bildgenerierens, oder, wie <strong>Winkler</strong> selbst sagt, „im Dialog zwischen Maler und<br />

Werk“. Dieser kompositorische Aspekt ist daher auch nicht vordergründig<br />

sichtbar, sehr wohl aber spürbar und wesentlich für den Moment, an dem der<br />

Maler weiß, wann er aufhören muss, wann nämlich das Bild jenen Punkt der<br />

„Stimmigkeit“ erreicht hat, an dem es einerseits für sich schlüssig „sitzt und<br />

steht“, andererseits aber auch das Potenzial der Öffnung und der Fortsetzbarkeit<br />

vermittelt.<br />

Desgleichen finden sich in <strong>Winkler</strong>s Bildern immer wieder Verweise auf<br />

eine „außerbildliche Wirklichkeit“. Schriftzeichen, oft nur angedeutet, lenken<br />

unsere Aufmerksamkeit auf wesentliche Aspekte des Lebens und Seins, die<br />

sich bei längerer Beschäftigung mit dem Bild immer auch knapp unter seiner<br />

Oberfläche, seiner „Haut“ zu erkennen geben. Und dann und wann taucht<br />

etwas Gestalthaftes auf, etwas, das wir beispielsweise mit einem Kopf,<br />

einem Schädel, einer Symbolisierung des Todes assoziieren können. Des<br />

Todes, der sich hier offenkundig als Bestandteil des Lebens präsentiert, indem<br />

er innerhalb eines von Vitalität und Eros dominierten Bildwesens auftaucht.<br />

So ist das Malen selbst für <strong>Josef</strong> <strong>Winkler</strong>, wie er sagt, „eine lebendige<br />

Geschichte wie eine Vereinigung zwischen Mann und Frau, weil auch das<br />

Erotische eine <strong>große</strong> Rolle spielt und für mich thematisch sehr wesentlich ist.<br />

Das ist vielleicht das Credo meiner Malerei, wenn man von der rein farblichen<br />

Auseinandersetzung und Sensation, die sich auf einem Bild abspielt, zu dem<br />

geht, was unter der Bildfläche ist und immer wieder zum Durchbruch kommt.“<br />

Lucas Gehrmann, Kurator und Kunstpublizist<br />

4<br />

5