Dokumentation über den Neujahrsempfang 2017

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

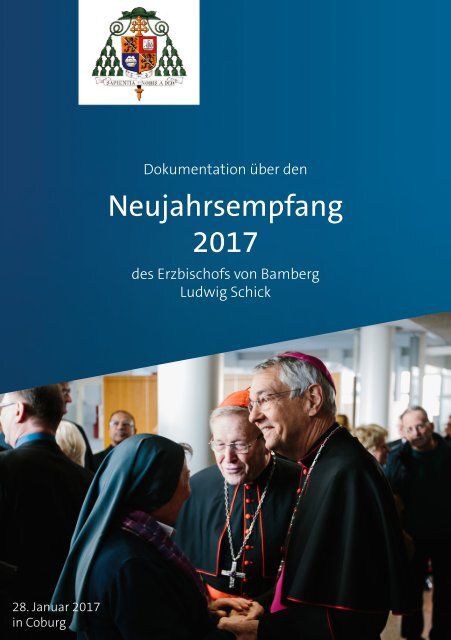

<strong>Dokumentation</strong> <strong>über</strong> <strong>den</strong><br />

<strong>Neujahrsempfang</strong><br />

<strong>2017</strong><br />

des Erzbischofs von Bamberg<br />

Ludwig Schick<br />

28. Januar <strong>2017</strong><br />

in Coburg

2 <strong>Neujahrsempfang</strong> <strong>2017</strong><br />

<strong>Neujahrsempfang</strong> <strong>2017</strong> 3<br />

Programm<br />

BEGRÜSSUNG<br />

Erzbischof Ludwig Schick<br />

05<br />

GRUSSWORT<br />

Oberbürgermeister Norbert Tessmer<br />

FESTVORTRAG<br />

„Gedanken und Wünsche eines Katholiken im<br />

Reformations-Ge<strong>den</strong>kjahr <strong>2017</strong>“<br />

Walter Kardinal Kasper, emeritierter<br />

Kurienkardinal und ehemaliger Präsi<strong>den</strong>t des<br />

Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der<br />

Christen<br />

WORT DES DANKES<br />

Erzbischof Ludwig Schick<br />

PREDIGT<br />

Kardinal Kasper im Dom zu Bamberg:<br />

„Die Liebe Christi drängt uns: Lasst euch mit<br />

Gott versöhnen“<br />

15<br />

21<br />

39<br />

42<br />

MUSIK<br />

Posaunenquintett Slide-O-Mania<br />

und der Posaunenchor der Morizkirche

BEGRÜSSUNG<br />

ERZBISCHOF LUDWIG SCHICK<br />

Eminenz, sehr verehrter Herr Kardinal Walter Kasper,<br />

verehrter Herr Minister Joachim Herrmann,<br />

liebe Frau Ministerin Melanie Huml,<br />

lieber Herr Staatssekretär Thomas Silberhorn und alle<br />

Abgeordneten des Bundestages und des Bayerischen Landtags.<br />

Es freut mich, dass der Metropolit der russisch-orthodoxen Kirche,<br />

Erzbischof Serafin, unter uns ist. Mit ihm grüße ich alle orthodoxen<br />

Christen und alle Mitglieder der ACK-Kirchen.<br />

Sehr verehrte Regionalbischöfin Dorothea Greiner, mit allen evangelischen<br />

Schwestern und Brüdern,<br />

liebe Anwesende aus dem Ju<strong>den</strong>tum, dem Islam und anderen Religionen,<br />

liebe Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen und diakonischen<br />

Dienst, verehrte Or<strong>den</strong>schristen,<br />

Frau Regierungspräsi<strong>den</strong>tin Heidrun Piwernetz,<br />

liebe Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister,<br />

verehrte Mitglieder des Diözesansteuerausschusses und des Diözesanrates,<br />

hochgeschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Justiz, der Polizei,<br />

der kommunalen Verwaltungen sowie der Verwaltung der Landratsämter<br />

und des Bezirks,<br />

Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten, der Schulen, der Kultur,<br />

der Caritas und Diakonie, der Krankenhäuser und aller sozialen<br />

Einrichtungen, verehrte Damen und Herren!

6 Erzbischof Ludwig Schick<br />

Erzbischof Ludwig Schick 7<br />

Ich wünsche Ihnen allen ein glückseliges neues Jahr <strong>2017</strong>. In dem<br />

schönen fränkischen Doppeladjektiv „glückselig“ klingt ein Zweifaches<br />

an: Erstens Glück! Wir brauchen für unser Leben gute irdische,<br />

horizontale Konstellationen: Gesundheit, Arbeit und Verdienst,<br />

gute und wohlwollende Mitmenschen in Familie und Freundeskreis,<br />

funktionierende Sozialsysteme, Frie<strong>den</strong> untereinander und auf der<br />

ganzen Welt sowie eine intakte Schöpfung, die unser gemeinsames<br />

Haus ist, wie es Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si“<br />

ausgedrückt hat. Ich wünsche Ihnen und uns allen dieses Glück –<br />

persönlich, familiär, beruflich, sozial, national und international.<br />

Zweitens selig! Bei selig kann man Segen heraushören, der von<br />

oben, von Gott, für unser Leben kommt. Beides zusammen, das<br />

horizontale Glück und der vertikale Segen, können ein gutes neues<br />

Jahr wirken.<br />

Sowohl um Glück als auch um Segen müssen wir uns aber auch<br />

selbst mühen. Wir sollen unser Leben so gut gestalten und einrichten,<br />

wie es uns möglich ist, damit wir gesund bleiben. Wir<br />

sollen die mitmenschlichen Beziehungen<br />

pflegen und uns um<br />

Frie<strong>den</strong><br />

mühen, damit wir glücklich sind. Glück fällt uns nicht in <strong>den</strong> Schoß,<br />

sondern Glück ist etwas, das wir auch erwerben müssen durch Achtsamkeit,<br />

Mitarbeit, Solidarität und Einsatz für das Gemeinwohl. „Jeder<br />

ist seines Glückes Schmied“, heißt ein wahres Sprichwort.<br />

Dazu kommt der Segen, <strong>den</strong> wir uns täglich erbeten und in <strong>den</strong> Gottesdiensten<br />

,erfeiern‘ müssen. Der Segen Gottes wird uns geschenkt<br />

– uns ihm öffnen und ihn annehmen, ist unser Beitrag. Glück und<br />

Segen – in diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen ein glückseliges<br />

neues Jahr.<br />

Sehr verehrte Damen und Herren, Schwestern und Brüder! Das Jahr<br />

<strong>2017</strong> ist das Ge<strong>den</strong>kjahr an die Reformation vor 500 Jahren – vielleicht<br />

sollten wir besser <strong>den</strong> Plural nehmen und sagen: Ge<strong>den</strong>kjahr<br />

an die Reformationen im 16. Jahrhundert. Als Katholiken haben wir<br />

auch Grund, an die Reformationen im 16. Jahrhundert zu erinnern.<br />

Es gab vor 500 Jahren Luther, Zwingli, Calvin, Butzer und viele andere;<br />

es sind die Reformatoren, die die protestantischen Kirchen<br />

gründeten. Im 16. Jahrhundert haben aber auch viele Christen, die<br />

katholisch geblieben sind, Reformen in Kirche und Gesellschaft angemahnt<br />

und durchgeführt: Ignatius von Loyola, die große Teresa<br />

von Avila, Karl Borromäus, Franz von Sales und weitere wären zu<br />

nennen. Sie sind mit ihren Reformbemühungen andere Wege gegangen<br />

als die protestantischen Reformatoren, sie haben die katholische<br />

Kirche erneuert. Im Ursprung und Anliegen waren sie aber<br />

vereint und eins: Sie wollten die Christenheit erneuern in Jesus<br />

Christus! Trotz Kirchenspaltung wurde die Christenheit im 16. Jahrhundert<br />

erneuert. An diese Erneuerung wollen wir <strong>den</strong>ken und sie<br />

verheutigen. Dabei können wir auch der Einheit der Kirche in Jesus<br />

Christus wieder näher kommen.<br />

Deshalb haben wir uns in Deutschland auf <strong>den</strong> Begriff ‚Christusfest‘<br />

für das Ge<strong>den</strong>kjahr verständigt. Vielleicht wäre es noch besser, dieses<br />

Jahr <strong>2017</strong> ‚Christusjubiläum‘ zu nennen. Mit allen Reformatoren<br />

des 16. Jahrhunderts, evangelischen wie katholischen, dürfen und<br />

sollten wir 500 Jahre danach Jesus Christus ‚hochjubeln‘. Das macht<br />

Sinn und bringt Einheit. Unsere Fragen heute sind anders als vor 500

8 Erzbischof Ludwig Schick<br />

Erzbischof Ludwig Schick 9<br />

Jahren: „Wie finde ich einen gnädigen Gott?“, das wird <strong>2017</strong> selten<br />

gefragt. Wir wer<strong>den</strong> auch weniger von persönlichen Gewissensbissen<br />

geplagt, als die Menschen im 16. Jahrhundert, allen voran Martin<br />

Luther.<br />

Uns beschäftigen und „quälen“ heute ganz andere Fragen, etwa<br />

solche: Wie bekommen wir eine friedliche und gerechte Welt? Wie<br />

können wir weltweit die Menschheit in eine gute Zukunft führen?<br />

Wie können wir die Schöpfung bewahren als Haus aller Menschen?<br />

Wie können die verschie<strong>den</strong>en Kulturen, Ethnien und Religionen,<br />

die durch Mobilität und moderne Kommunikationsmittel immer<br />

enger zusammenkommen, ihre Unterschiede dankbar anerkennen<br />

und sich dabei ihrer gemeinsamen Menschenwürde bewusst wer<strong>den</strong><br />

sowie sich die unveräußerbaren Menschenrechte gegenseitig<br />

zusprechen? Das sind unsere Fragen heute, die zumindest viele derzeit<br />

genauso beschäftigen wie vor 500 Jahren die Frage nach dem<br />

gnädigen Gott und wie rette ich meine Seele.<br />

Auf unsere heutigen Fragen können und wollen Jesus<br />

Christus und sein Evangelium<br />

Antworten geben und wir können aus Seinem Wort Antworten fin<strong>den</strong><br />

und mit IHM Antwort geben. Dabei lässt Jesus Christus „<strong>den</strong><br />

gnädigen Gott nicht außen vor“, sondern bekennt ihn heute, <strong>2017</strong>,<br />

und verkündet ihn uns.<br />

Jesus Christus ist und bleibt der Retter der Menschen, der Menschheit<br />

und der Schöpfung. Er ist der Sohn Gottes, des barmherzigen<br />

Vaters, beide wirken zusammen im Heiligen Geist, um in <strong>den</strong> Herzen<br />

der Menschen die Liebe zu entzün<strong>den</strong> und das Angesicht der<br />

Erde zu erneuern. Der dreifaltige Gott gibt uns Hoffnung in all unseren<br />

Fragen und in all unseren Problemen heute dafür, dass die Welt<br />

nicht untergeht, sondern gute Zukunft hat.<br />

Christusjubiläum <strong>2017</strong>: Christus lobpreisen, IHN in die Mitte stellen,<br />

der <strong>den</strong> Menschen Antworten auf ihre Fragen heute geben kann.<br />

Das Jahr <strong>2017</strong> soll deshalb auch ein missionarisches Jahr wer<strong>den</strong>.<br />

Um Jesus Christus muss es gehen, ökumenisch, in diesem Jahr des<br />

Reformationsge<strong>den</strong>kens, das ein Christusjubiläum wer<strong>den</strong> soll.<br />

Im Erzbistum Bamberg haben wir zusammen mit der evangelisch-lutherischen<br />

Landeskirche und allen ACK-Kirchen viele Gottesdienste,<br />

Wallfahrten und Veranstaltungen geplant, um Christus zu<br />

preisen und um ihn gemeinsam in <strong>den</strong> Mittelpunkt von Kirche und<br />

Gesellschaft zu stellen. Eine der wichtigsten Veranstaltungen und<br />

die erste findet heute hier in Coburg statt. Ich bin Kardinal Kasper,<br />

der ein ausgewiesener Ökumeneexperte ist, von ganzem Herzen<br />

dankbar, dass er meiner Einladung entsprochen hat und heute bei<br />

uns ist. Er wird uns ganz sicher aus seiner reichen Erfahrung als Professor,<br />

Bischof von Rottenburg-Stuttgart und Ökumeneminister des<br />

Papstes sowie aus seinem geistlichen Leben Impulse geben, wie wir<br />

dieses Christusjubiläum <strong>2017</strong> feiern können, damit Christus in unserer<br />

Mitte die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften verbindet<br />

und unsere Welt mit all ihren Fragen voranbringt.<br />

Lieber Herr Kardinal, nach der Begrüßung durch <strong>den</strong> Herrn Oberbürgermeister<br />

von Coburg, Norbert Tessmer, dem ich für sein Grußwort<br />

danke, möchte ich Sie um Ihren Vortrag bitten. Wir alle sind<br />

gespannt auf Ihre Ausführungen.

10 <strong>Neujahrsempfang</strong> <strong>2017</strong><br />

<strong>Neujahrsempfang</strong> <strong>2017</strong> 11

Oberbürgermeister Norbert Tessmer 15<br />

GRUSSWORT<br />

OBERBÜRGERMEISTER<br />

NORBERT TESSMER<br />

S<br />

ehr geehrter, hochwürdigster Herr Kardinal Prof. Dr. Walter<br />

Kasper, sehr geehrter, hochwürdigster Herr Erzbischof Prof. Dr.<br />

Ludwig Schick,<br />

ansonsten, meine Damen und Herren, gestatten sie mir die Anrede,<br />

„Nach Stand und Wür<strong>den</strong>, allseits hochgeehrte Zuhörerinnen und<br />

Zuhörer!“<br />

Dabei handelt es sich um eine schlichte Begrüßungsempfehlung des<br />

Aufklärers und Universalgelehrten Christian Wolff von 1721 um ja<br />

nieman<strong>den</strong> zu vergessen. Im Namen der Stadt Coburg heiße ich Sie<br />

herzlich anlässlich des <strong>Neujahrsempfang</strong>s seiner Exzellenz Prof. Dr.<br />

Ludwig Schick hier bei uns in Coburg willkommen.<br />

Kirchenhistorisch waren die letzten 15 Jahre eine spannende Zeit.<br />

Wir erinnern uns an das Jahr 2007 – 1000 Jahre Bistum Bamberg:<br />

„Unterm Sternenmantel“ so lautete das Bistumsjubiläum. Ich hatte<br />

die Ehre, als Vertreter der Stadt Coburg dem Kuratorium bereits<br />

in der Vorbereitungsphase anzugehören. Nur ein Jahr später, am<br />

21.09.2008, startete die Evangelische Kirche Deutschland in die<br />

Lutherdekade mit einem Eröffnungsgottesdienst in der Schlosskirche<br />

zu Wittenberg.<br />

Neben Wittenberg ist auch Coburg eine wichtige Lutherstätte. Historiker<br />

sprechen sogar davon, Luther sei in <strong>den</strong> programmatischen<br />

Schriften, die er in Coburg verfasst hat, <strong>über</strong> sich selbst hinausgewachsen.<br />

Sie bezeichnen ihn auch als <strong>den</strong> „Coburger Luther“, der auf<br />

der Veste Coburg letztmalig seine volle geistige Schaffenskraft entwickelt<br />

hat und um <strong>den</strong> es nach seiner Rückkehr nach Wittenberg<br />

zunehmend ruhiger wird. Luther hat in Coburg nicht nur gewohnt<br />

und das zeigen auch die Worte von Prinz Albert von Sachsen-Coburg

16 Oberbürgermeister Norbert Tessmer<br />

Oberbürgermeister Norbert Tessmer 17<br />

und Gotha, dem Gemahl der Queen Victoria. Er sagte mit Stolz, so ist<br />

es <strong>über</strong>liefert: „Meine Familie war es, die <strong>den</strong> Reformator beschützt<br />

hat und die der Reformation zum Durchbruch verholfen hat.“<br />

In meiner Dienstzeit habe ich somit beide Jubiläen mit ihren Vorläufen<br />

erleben dürfen, es waren/sind spannende Zeiten, Glück in<br />

diesem Zeitraum dienstlich tätig zu sein. Glück insofern, auch etwas<br />

Einfluss auf die Gestaltung/Geschehen ausüben zu dürfen, Glück<br />

mittendrin zu sein und nicht nur dabei.<br />

Was das Reformationsjubiläum angeht, so fin<strong>den</strong> derzeit die Finalen<br />

Vorbereitungen der Stadt Coburg und des Hauses der bayerischen<br />

Geschichte statt. Ich erinnere an die Landesausstellung „Bauern-Ritter-Lutheraner“,<br />

die am 8. Mai feierlich eröffnet wird.<br />

Eine ganz besondere Freude ist es, dass das erste kirchliche Ereignis<br />

mit dem Empfang des Erzbischofs von Bamberg, zu dessen Diözese<br />

Coburg gehört, in <strong>den</strong> Mauern unserer Stadt stattfindet. Ein schöneres<br />

Zeichen der Ökumene gibt es wohl nicht, wir sind stolz und freuen<br />

uns, dass das, was in Bayreuth als Idee geboren wurde mit dieser<br />

Zusammenkunft heute Wirklichkeit wird. All <strong>den</strong>en, die sich dafür<br />

eingesetzt haben gilt mein Dank. Das bedeutet uns sehr viel – bemühen<br />

wir uns schon seit Jahren intensiv darum, <strong>den</strong> interreligiösen<br />

Dialog in unserer Stadt anzustoßen und zu beleben. Dass<br />

Coburg mit dem Herzoghaus eine reiche<br />

Geschichte hat, ist weithin<br />

bekannt.<br />

Coburg ist schon immer weltoffen, bunt, tolerant und pflegt seit je<br />

Beziehungen in aller Herren Länder. Weniger bekannt ist hingegen,<br />

dass Coburg auch eine reiche Religionsgeschichte hat:<br />

Katholiken zogen spätestens im 18. Jahrhundert wieder in die Stadt,<br />

die am 25. März 1802 <strong>den</strong> ersten Gottesdienst in einem Zimmer in<br />

der Ketschengasse 1 feierten. 1806 <strong>über</strong>ließ Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg<br />

und Gotha der kleinen römisch-katholischen Gemeinde<br />

die Nikolauskapelle zur Nutzung. Unter der Protektion des Prinzen<br />

August von Sachsen-Coburg-Koháry begann 1851 ein Komitee mit<br />

der Vorplanung einer eigenen Kirche für die auf rund 600 Mitglieder<br />

gewachsene Gemeinde.<br />

August wurde als zweiter Sohn des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Saalfeld-Koháry<br />

(1785–1851) und dessen Gemahlin, einer<br />

ungarischen Prinzessin, geboren. Er war Bruder von König Ferdinand<br />

II. von Portugal, außerdem der Vater des bulgarischen Königs.<br />

Zu Ehren des Prinzen August aus der katholischen Linie des Hauses<br />

Sachsen-Coburg und Gotha, der <strong>den</strong> Bau finanziell unterstützte,<br />

wurde am Todestag des Schutzheiligen Augustinus von Hippo, dem<br />

28. August 1860, St. Augustin vom damaligen Bamberger Erzbischof<br />

Michael von Deinlein geweiht.<br />

In der Krypta unter der Kirche, einem dreischiffigen Hallenraum mit<br />

einer zentral gelegenen Kapelle und beidseitigen Räumen, befindet<br />

sich die Grablege der katholischen Linie des Coburger Herzogshauses,<br />

die sogenannte Kohárygruft. Dort sind 15 Mitglieder des Hauses<br />

beigesetzt. In Sarkophagen ruhen u.a. Prinz August und seine Frau<br />

Prinzessin Clementine d’Orleans und der Sohn Ferdinand, der erste<br />

bulgarische Zar, der in Coburg sein Exil verbrachte.<br />

Der russisch-orthodoxe Glaube ist in Coburg mit der Großfürstin Maria<br />

Alexandrowna von Russland, Herzogin von Sachsen-Coburg und<br />

Gotha, Ehefrau Herzog Alfreds von Sachsen-Coburg und Gotha, dem<br />

zweitältesten Sohn der Königin Victoria von England, in Coburg eingezogen.<br />

In ihrem Domizil, dem Palais Edinburg, war sogar eine kleine<br />

russische Kapelle eingerichtet. Nach einer langen Pause von <strong>über</strong><br />

90 Jahren gibt es heute in Coburg mit der Unterstützung der Stadt<br />

wieder eine russisch-orthodoxe Kirche mit einem Priester. Im Mittel-

18 Oberbürgermeister Norbert Tessmer<br />

Oberbürgermeister Norbert Tessmer 19<br />

alter entstand in Coburg eine jüdische Gemeinde – darauf weisen<br />

u.a. verschie<strong>den</strong>e Straßen- bzw. Ortsbezeichnungen hin, die schon<br />

gegen Ende des 14. Jahrhunderts fest eingebürgert waren, u.a.: „Ju<strong>den</strong>gasse“,<br />

„Ju<strong>den</strong>tor“ sowie der „Ju<strong>den</strong>berg“, dessen Bezeichnung<br />

am Anfang des 15. Jahrhunderts entstand.<br />

In Coburg wurde Alfred Wertheimer, der vor zwei Jahren gestorben<br />

ist, geboren. Er wurde bekannt als der Fotograph von Elvis Presley-Fotografien<br />

der frühen Jahre dieses Künstlers. Ebenso erblickte<br />

in Coburg Hans Joachim Morgenthau (* 17. Februar 1904 in Coburg,<br />

Bayern; † 19. Juli 1980 in New York) das Licht der Welt. Er war ein<br />

US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Jurist deutsch-jüdischer<br />

Abstammung. Er gilt als Begründer eines systematischen realistischen<br />

Erklärungsansatzes in <strong>den</strong> internationalen Beziehungen.<br />

Leider gibt es heute in Coburg keine jüdische Gemeinde mehr. Das ist<br />

dem dunkelsten Kapitel unserer Stadtgeschichte geschuldet.<br />

Und <strong>über</strong> die Brücke der Freundschaft und Kunst lässt sich auch der<br />

Islam frühzeitig in Coburg nachweisen: der für seine Zeit liberale<br />

Herzog Ernst II. pflegte eine enge Verbindung zum javanischen Maler<br />

Ra<strong>den</strong> Saleh, der auf Einladung des Herzogs mehrere Monate in Coburg<br />

verbrachte und während dieser Zeit einige Bilder und Portraits<br />

anfertigte.<br />

Das war ein kurzer Rückblick zu <strong>den</strong> religiösen Wurzeln der Vergangenheit.<br />

Die Vergangenheit ist bekanntlich die Vorratskammer der<br />

Zukunft. Aber nun in die Gegenwart: <strong>2017</strong> ist das erste Reformationsjubiläum<br />

im ökumenischen Zeitalter. In <strong>den</strong> vergangenen Jahrzehnten<br />

sind die Konfessionen mehr und mehr aufeinander zugegangen.<br />

Heute begehen Angehörige aller Glaubensrichtungen multireligiöse<br />

Gebete, Woche der Brüderlichkeit, Internationale Woche und anderes.<br />

Das Wissen voneinander und das Verständnis füreinander haben<br />

nach meiner Beobachtung zugenommen, gerade auch bei uns hier<br />

in Coburg. Ich bin <strong>über</strong>zeugt, dass die Entscheidung, <strong>den</strong> Empfang<br />

in diesem Jahre hier in Coburg zu machen, ein ganz starkes ökumenisches<br />

Zeichen ist. Mahatma Gandhi sagte einst: „Religionen sind<br />

verschie<strong>den</strong>e Wege, die im gleichen Punkt mün<strong>den</strong>. Was macht es,<br />

dass wir verschie<strong>den</strong>e Wege gehen, wenn wir nun das gleiche Ziel<br />

erreichen?“ Das starke Zeichen erhält noch einen besondern Ausdruck/Akzent,<br />

dass sie sehr geehrter, hochwürdigster Herr Kardinal<br />

Prof. Dr. Walter Kasper, als emeritierter Kurienkardinal und ehemaliger<br />

Präsi<strong>den</strong>t des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der<br />

Christen uns zu diesem Anlass ihr Wort schenken. Ich freue mich, sie<br />

in Coburg begrüßen zu dürfen.<br />

Die Emeritierung bedeutet nicht Ruhestand wie wir gleich erleben<br />

wer<strong>den</strong>. Man sagt und schreibt: „Die Theologie, das ökumenische<br />

Engagement und die Seelsorge lassen Walter Kasper nicht los“. Ihnen<br />

geht der Ruf des Ökumenikers voraus, was sie treffend mit <strong>den</strong><br />

Worten ausgedrückt haben: „Wir sind <strong>2017</strong> nicht mehr wie nach<br />

1517 auf dem Weg zur Trennung, sondern auf dem Weg zur Einheit.“<br />

Viele Christen erwarteten, so haben Sie gesagt, dass das Ge<strong>den</strong>ken<br />

die Kirchen dem Ziel der Einheit einen Schritt näherbringen werde.<br />

Um noch einmal auf das Reformationsjubiläum und damit auf Martin<br />

Luther zurück zukommen, so hatte der, was Redelängen anging,<br />

bestimmte Sprüche auf Lager. Einer lautet: „Eines guten Redners<br />

Amt oder Zeichen ist, dass er aufhöre, wenn man ihn am<br />

liebsten höret“.<br />

Danke.

Kardinal Walter Kasper 21<br />

„Gedanken und Wünsche eines<br />

Katholiken im Reformationsge<strong>den</strong>kjahr<br />

<strong>2017</strong>“<br />

Kardinal Walter Kasper<br />

Es freut mich, heute hier in Coburg zu Beginn des neuen Jahres<br />

und im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit aller Christen<br />

<strong>über</strong> Ökumene sprechen zu können. Ich bedanke mich für die<br />

freundliche Begrüßung durch Erzbischof Dr. Ludwig Schick. Uns verbindet<br />

eine kurze Zeit in der Deutschen Bischofskonferenz und vor<br />

allem dass, er nach mir und nach Franz Kamphaus in der Bischofskonferenz<br />

<strong>den</strong> Vorsitz in der Kommission Weltkirche <strong>über</strong>nommen<br />

hat.<br />

I. Die weitere Ökumene<br />

Das Jahr <strong>2017</strong> ist ein ökumenisch bedeutsames Jahr. Wir begehen<br />

500 Jahre seit dem Beginn der reformatorischen Bewegung. In der<br />

langen Reihe der Reformationsjubiläen wird das Jubiläum erstmals<br />

nicht konfessionalistisch sondern mit deutlichen ökumenischen<br />

Akzenten begangen. Coburg ist für ein solches ökumenisches Ge<strong>den</strong>ken<br />

geradezu prädestiniert. Denn in der Veste Coburg hat Martin<br />

Luther 1530 während des Reichtags zu Augsburg fünf Monate<br />

verbracht; es war damals der letzte Versuch, mit dem Augsburger<br />

Bekenntnis zu einer Übereinkunft zu kommen.<br />

Bevor ich auf das Reformationsge<strong>den</strong>ken und die Ökumene mit <strong>den</strong><br />

reformatorischen Kirchen eingehe, möchte ich zunächst ein Wort<br />

zur ökumenischen Situation allgemein sagen. Das Wort Ökumene<br />

bezeichnet ursprünglich <strong>den</strong> ganzen bewohnten Erdkreis, sie ist<br />

auch heute ein Weltphänomen. So ist Ökumene nicht auf Deutschland<br />

und auf das katholisch-evangelische Verhältnis beschränkt. Sie

22 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 23<br />

ein sehr komplexes, vielschichtiges, weltweites Phänomen. Wir begehen<br />

dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Wir dürfen dar<strong>über</strong> nicht<br />

vergessen dass Kirchen zwischen Ost und West seit zwei Mal 500<br />

Jahren, seit 1000 Jahren getrennt sind.<br />

Seit dem Fall der Berliner Mauer und der Überwindung des Ost- und<br />

Westeuropa trennen<strong>den</strong> Stacheldrahts, gehören unsere orthodoxen<br />

Brüder und Schwestern zu einemgroßen Teil wieder zu Europa. Sie<br />

haben die europäische Kultur mitgeprägt oder sie grenzen – wie die<br />

Ukraine und Russland – an Europa und sind unsere Nachbarn. Viele<br />

leben mitten unter uns. Als katholische wie evangelische Christen<br />

ist es uns darum eine Verpflichtung, Brücken zu ihnen zu bauen und<br />

nicht neue Mauern und neue Zäune aufzurichten. Die freundschaftliche<br />

brüderliche Umarmung des Papstes mit dem ökumenischen<br />

Patriarchen Bartholomäus und im vergangenen Jahr die erstmalige<br />

Begegnung mit dem Moskauer Patriarchen Kyrill dürfen keine folgenlosen<br />

Gesten sein. Sie sind Herausforderung und Auftrag, Grenzen<br />

zu <strong>über</strong>win<strong>den</strong> und die europäische Einheit auf gemeinsamer<br />

christlicher Grundlage zu fördern.<br />

Schließlich sind es nicht nur 500, sondern 1500 Jahre, dass wir von<br />

<strong>den</strong> altorientalischen orthodoxen Kirchen getrennt sind, <strong>den</strong> Syrern,<br />

<strong>den</strong> Kopten in Ägypten, <strong>den</strong> Äthiopiern, <strong>den</strong> Armeniern, <strong>den</strong> Assyrern,<br />

die im heutigen Irak zu Hause sind. Man braucht diese Länder<br />

nur zu nennen, um sofort zu wissen, mit welchen Schwierigkeiten,<br />

ja Überlebensproblemen und teilweise brutalen Verfolgungen diese<br />

altehrwürdigen Kirchen heute konfrontiert sind. Was dort stattfindet,<br />

hat Papst Franziskus zurecht als eine Ökumene des Bluts bezeichnet.<br />

In Syrien und im Irak droht gegenwärtig älteste, bis auf<br />

die unmittelbar nachapostolische Zeit zurückgehende christliche<br />

Geschichte und Kultur ausgelöscht zu wer<strong>den</strong>. Das kann uns nicht<br />

gleichgültig sein. Das macht aber nochmals deutlich: Ökumene,<br />

ökumenische Zusammenarbeit und Solidarität sind heute weltweit<br />

herausgefordert.<br />

Mir ist es zum Heulen, wenn ich Bilder aus Damaskus und Aleppo<br />

sehe, wo ich mehrfach war, um <strong>den</strong> verschie<strong>den</strong>en christlichen<br />

Kirchen wie <strong>den</strong> Muslimen zu begegnen. Es waren immer freundschaftliche<br />

Begegnungen. Ich war mit dem syrisch-orthodoxen wie<br />

mit dem griechisch-orthodoxen Metropoliten von Aleppo befreundet:<br />

Beide wur<strong>den</strong> von Terroristen im April 2013 verschleppt; seither<br />

fehlt von ihnen jede Spur.<br />

Ich erinnere mich besonders an <strong>den</strong> Besuch mit Papst Johannes Paul<br />

II. in der aus dem 8. Jahrhundert stammen<strong>den</strong> Umayya<strong>den</strong>-Moschee<br />

in Damaskus 2001. Es war ein bewegendes Bild: Zwei weiß gekleidete<br />

alte Männer, der Papst und der oberste Iman in Damaskus, die<br />

beide nicht mehr gut zu Fuß waren, halfen sich beim Begehen der<br />

Stufen und stützten sich gegenseitig.<br />

Und heute sollen dort Muslime und Christen nur noch auf einander<br />

schließen? Das kann nicht sein, und das ist auch nicht so! Jahrhunderte<br />

haben im Vorderen Orient die verschie<strong>den</strong>en christlichen Kirchen<br />

und die Muslime insgesamt friedlich zusammengelebt. Und es<br />

ist unsere ökumenische Verantwortung, mitzuhelfen, dass<br />

dies auch in Zukunft wieder möglich ist. Es<br />

gibt zwischen Christen

24 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 25<br />

und frommen Muslimen gemeinsame Grundlagen, auf <strong>den</strong>en wir<br />

respektvoll zusammenleben und – wie es das II. Vatikanum forderte<br />

– im Dienst für Gerechtigkeit und Frie<strong>den</strong> in der Welt auch zusammenarbeiten<br />

können. Ökumene hat auch eine politische Dimension.<br />

Die Einheit der Kirchen steht im Dienst der Einheit und des Frie<strong>den</strong>s<br />

der Welt.<br />

II. Luther und die Reformation<br />

Doch nun zurück zu unserer Situation. Ich bin inzwischen alt genug,<br />

um mich mehr als 70 Jahre zurückerinnern zu können. Wie sehr haben<br />

sich in dieser Zeit nicht nur die Welt, sondern auch die Kirchen<br />

und das Verhältnis zwischen <strong>den</strong> Kirchen verändert! Als ich in einem<br />

fast ganz katholischen Dorf am Fuß des Hohenstaufen aufwuchs,<br />

da galt Martin Luther einfach als der Erzketzer, und wir hatten für<br />

die Lutheraner schwäbische Schimpfwörter – die Lutheraner allerdings<br />

auch für uns – die man außerhalb des Gebrauchs der schwäbischen<br />

Mundart nicht erst heute nicht in <strong>den</strong> Mund nehmen kann.<br />

Im Religionsunterricht wurde uns gesagt, man dürfe der kirchlichen<br />

Trauerfeier beim Tod eines Verwandten oder Bekannten in der evangelischen<br />

Kirche zwar physisch anwesend sein, aber kein Gebet,<br />

auch nicht das „Vater unser“ gemeinsam sprechen und bei keinem<br />

Lied mitsingen.<br />

Das hat sich Gott sei Dank gründlich geändert. Heute singen wir in<br />

katholischen Gottesdiensten viele Lieder, die auf Martin Luther zurückgehen.<br />

Als Bischof und Kardinal habe ich rund um die Erdkugelbei<br />

vielen evangelischen Gottesdiensten mitgewirkt und gepredigt.<br />

In der Mitte des letzten Jahrhunderts hat sich in der Wertung des<br />

Bildes von Martin Luther (1483-1546) bei maßgeben<strong>den</strong> katholischen<br />

Kirchenhistorikern ein erstaunlicher Wandel vollzogen. Man<br />

erkannte nicht nur, dass im ausgehen<strong>den</strong> 15. und beginnen<strong>den</strong> 16.<br />

Jahrhundert in der katholischen Kirche dringender Reformbedarf<br />

bestand, man erkannte auch das zutiefst religiöse Anliegen des jungen<br />

Martin Luthers. Er war als junger Mönch mit <strong>den</strong> Erneuerungsbewegungen,<br />

die es auch schon vor ihm in der Kirche gab, vertraut.<br />

Er kannte und schätzte vor allem Augustinus<br />

und Bernhard von Clairvaux, <strong>den</strong> rheinischen Mystiker<br />

Johannes Tauler und die aus <strong>den</strong> Niederlan<strong>den</strong> kommende neue<br />

Laienfrömmigkeit und Laien-bewegung der Devotio moderna. Als<br />

Doktor, d.h. Professor des Neuen Testaments an der neu gegründeten<br />

Universität in Wittenberg, las er die Bibel im Sinn des damaligen<br />

Humanismus nicht durch die Brille der lateinischen Scholastik<br />

sondern in der hebräischen und griechischen Ursprache und <strong>über</strong>setzte<br />

sie wortgewaltig wie er war ins Deutsche. Ihm ging es in <strong>den</strong><br />

95 Ablassthesen, die er 1517 wohl nicht an der Schlosskirche von<br />

Wittenberg angeschlagen, sondern als Einladung zu einer akademischen<br />

Debatte verschickt hat, nicht um die Gründung einer separaten<br />

evangelischen Reform-Kirche, sondern um die Erneuerung der<br />

ganzen Kirche aus dem Evangelium. Er war sozusagen ein Reformkatholik,<br />

aber kein Reformator, und er hat sich auch später selbst nie<br />

so bezeichnet.

26 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 27<br />

Gleich in der ersten These machte er deutlich, dass ihm bei seiner<br />

Reform kein liberales Christsein zu ermäßigten Preisen vorschwebte,<br />

sondern ein am Evangelium orientiertes Christsein. Das ganze<br />

Leben eines Christen, sagte er, sei eine Buße, zu der unser Herr und<br />

Meister Jesus Christus aufgerufen hat. Das konnte man damals leider<br />

nicht von allen Mönchen und Nonnen, Priestern und Bischöfen<br />

und auch Päpsten sagen. Die Anerkennung des ursprünglich positiven<br />

Anliegens Luthers hat sich inzwischen fast allgemein durchgesetzt.<br />

Schon Papst Johannes Paul Il., obwohl er ursprünglich aus der<br />

– sagen wir einmal – sehr katholischen polnischen Tradition kam,<br />

und dann Papst Benedikt XVI., der mit der deutschen Situation und<br />

mit der neueren kirchenhistorischen Forschung bestens vertraut<br />

war (und ist), haben sich diese Sicht zu eigen gemacht. Jüngst vollends<br />

Papst Franziskus bei seinem nur als historisch zu bezeichnen<strong>den</strong><br />

Besuch bei der Versammlung des Lutherischen Weltbunds in<br />

Lund in Schwe<strong>den</strong>.<br />

Natürlich wird man jetzt fragen: Warum ist aus dem Reformkatholiken<br />

ein Reformator gewor<strong>den</strong>? Die Reformation ist ein komplexer<br />

Prozess. Einseitige Schuldzuweisungen helfen nicht weiter. Ein gerütteltes<br />

Maß an Schuld liegt auch auf katholischer Seite. Rom und<br />

die damaligen Bischöfe haben auf <strong>den</strong> Weckruf Luthers zu Umkehr<br />

und Reform nicht gehört. Luther selbst hat sich von der Begeisterung<br />

der Massen forttragen lassen und weil Papst und Bischöfe sich<br />

verweigert haben, hat er ein Kirchen- und Sakramentsverständnis<br />

entwickelt, das ganz auf das allgemeine Priestertum aller Gläubigen<br />

aufgebaut war und auch ohne Papst und Bischöfe auskam.<br />

Das war ohne Zweifel ein Bruch mit der kirchlichen Tradition. Luther<br />

sah im Papst immer mehr <strong>den</strong> Antichrist und sich in <strong>den</strong> Endzeitkampf<br />

zwischen Christ und Antichrist, Gott und <strong>den</strong> Teufel hineingezogen.<br />

So waren Dialog und Verständigung kaum mehr möglich. Am<br />

Schluss seines Lebens sah Luther keine Möglichkeit mehr zu einer<br />

Verständigung. „So bleiben wir auf ewig geschie<strong>den</strong>“ sagt er in <strong>den</strong><br />

Schmalkaldischen Artikeln von 1537. Schließlich haben die Fürsten<br />

und die reichsstädtischen Magistrate die Sache immer mehr in die<br />

Hand genommen. Die Reformation wurde zur Fürstenreformation.<br />

Sie war damit auch ein politischer Vorgang. Zur Konfessionsbildung<br />

kam es erst nach Luthers Tod (1546). Das Konzil von Trient (1545-63)<br />

einerseits und die lutherische Konkordienformel (1577) haben die<br />

Unterschiede festgeschrieben. Dabei hat Trient in keiner Weise die<br />

Person Martin Luthers verurteilt, auch nicht seine Theologie insgesamt,<br />

sondern nur, wie es damaliger Methode entsprach, einzelne,<br />

oft aus dem Zusammenhang gerissene, Sätze Luthers.<br />

Durch die Abgrenzungen entstan<strong>den</strong> getrennte evangelische Konfessionskirchen<br />

unter dem Summepiskopat der Fürsten. Seit dem<br />

Reichstag von Augsburg 1555 bestimmte der jeweilige Landesherr<br />

die Konfession seiner Landekirche. Cuius regio, eius religio wurde<br />

zum Prinzip. Wer sich nicht fügen wollte, musste auswandern. Das<br />

führte zur Auseinanderentwicklung bis zu gegenseitiger Verketzerung<br />

und Verhetzung, so wie ich sie teilweise und bereits abgeschwächt<br />

in meiner Kinder- und frühen Jugendzeit noch erlebt<br />

habe.

28 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 29<br />

III. Eine neue ökumenische Epoche<br />

Politisch ist das konfessionelle Zeitalter mit dem Ende des Ersten<br />

Weltkriegs und dem Ende der Monarchie, dann mit <strong>den</strong> Umwälzungen<br />

des 20. Jahrhunderts, zu Ende gegangen. Krieg und Vertreibung,<br />

dazu Umzug aus beruflichen und anderen Grün<strong>den</strong>, haben die Bevölkerung<br />

konfessionell durchmischt Als nach dem II. Weltkrieg viele<br />

Kirchen zerstört waren, war es selbstverständlich, dass man gegenseitig<br />

die noch funktionieren<strong>den</strong> Kirchen füreinander geöffnet und<br />

zur Verfügung gestellt hat. Daraus ist eine enge Zusammenarbeit<br />

und Freundschaft zwischen <strong>den</strong> Pfarreien entstan<strong>den</strong>. Heute gibt<br />

es kaum mehr geschlossene katholische oder evangelische Gebiete.<br />

Katholiken und Protestanten leben Tür an Tür nebeneinander, oft in<br />

derselben Familie miteinander. Sie arbeiten, feiern und beten zusammen.<br />

Das alles ist uns heute völlig selbstverständlich gewor<strong>den</strong><br />

und hat das gegenseitige Verhältnis lebensmäßig völlig verändert.<br />

Die ökumenische Bewegung hat schon vor diesen politischen Umwälzungen<br />

eingesetzt und diesen Prozess mental vorbereitet. Bereits<br />

am Ende des 18. Jahrhunderts und dann verstärkt im 19. Jahrhundert<br />

kam es zu ökumenischen Gebetsveranstaltungen (auch in Rom<br />

durch <strong>den</strong> hl. Vinzenz Pallotti, 1795-1850), dann seit 1909 zur jährlichen<br />

Weltgebetswoche für die Einheit, die schon seit Pius X. von <strong>den</strong><br />

Päpsten unterstützt und gefördert wurde. Seit der<br />

Weltmissionskonferenz in Edinburgh<br />

1910 kam es auf<br />

nichtkatholischer Seite zu einer institutionellen Ökumene, die 1948<br />

in <strong>den</strong> Weltrat der Kirchen (Sitz in Genf) einmündete. Durch das II.<br />

Vatikanische Konzil (1962-65) hat sich die katholische Kirche endgültig<br />

für die ökumenische Bewegung geöffnet.<br />

Das Konzil bezeichnete die Förderung der Einheit aller Christen als<br />

eines seiner wichtigsten Anliegen und die Spaltung der Christenheit<br />

als Widerspruch zum Willen Jesu, der am Abend vor seinem Tod<br />

sozusagen als sein Testament hinterlassen hat, dass alle eins seien<br />

(Joh 17,21). Die Spaltung der Christenheit ist darum ein Ärgernis für<br />

die Welt und ein Scha<strong>den</strong> für die Verkündigung des Evangeliums.<br />

Papst Johannes Paul II. hat in der ersten Ökumene-Enzyklika, die je<br />

ein Papst geschrieben hat, 1995 die ökumenische Option des Konzils<br />

als unwiderruflich und die Ökumene als <strong>den</strong> Weg der Kirche bezeichnet.<br />

Er hat darum von einem neuen<br />

ökumenischen Zeitalter gesprochen. Sie hat das konfessionelle Zeitalter<br />

abgelöst. Es gibt kein Zurück. Es gibt nur <strong>den</strong> Weg nach vorne.<br />

Katholisch und ökumenisch sind keine Widersprüche; Katholisch<br />

und ökumenisch sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.<br />

IV. Wo stehen wir?<br />

Ich muss jetzt viele Einzelheiten <strong>über</strong>gehen und mich der Frage zuwen<strong>den</strong>:<br />

Wo stehen wir heute und wie kann der weitere Weg aussehen?<br />

Die Grundaussage der Ökumene lautet: Wir haben mehr gemeinsam,<br />

als uns trennt. Wir glauben an <strong>den</strong> einen Gott und <strong>den</strong> einen<br />

Herrn Jesus Christus, auf <strong>den</strong> alle, die sich Christen nennen, getauft<br />

sind. In Jesus Christus sind wir schon heute im einen Hl. Geist in<br />

einer grundlegen<strong>den</strong> Einheit. Wir sind schon Brüder und Schwestern<br />

in Christus. Auf dieser Grundlage haben die deutschen Kirchen<br />

2007 in der Magdeburger Erklärung offiziell gegenseitig ihre Taufe<br />

anerkannt. Der Ökumenische Dialog setzt diese grundlegende Einheit<br />

voraus.<br />

Das bedeutet aber nicht, dass alle konfessionellen Unterschiede

30 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 31<br />

schon<br />

gelöst oder<br />

einfach gleichgültig gewor<strong>den</strong><br />

sind. Wer sagt: Diese Unterschiede interessieren<br />

<strong>den</strong> heutigen Menschen nicht mehr, ist kein Ökumeniker.<br />

Denn Ökumene entspringt nicht der Gleichgültigkeit gegen<strong>über</strong><br />

dem Glauben der jeweiligen Kirche, sondern dem Interesse an diesem<br />

Glauben. Wir führen <strong>den</strong> Dialog, weil uns dieser Glaube wichtig<br />

ist. Wir verstehen <strong>den</strong> Dialog nicht als Anpassung oder als Einigung<br />

auf <strong>den</strong> kleinsten gemeinsamen Nenner. Es geht nicht um Protestantisierung<br />

der katholischen Kirche, sondern um einen Austausch<br />

nicht nur von Ideen, sondern von Gaben, welche die verschie<strong>den</strong>en<br />

Kirchen besitzen. Der Dialog zielt nicht auf Aufgabe oder Verarmung<br />

katholischer oder evangelischer I<strong>den</strong>tität, sondern auf gegenseitige<br />

Bereicherung. Wir sind ökumenisch gemeinsam auf dem Weg,<br />

um voneinander zu lernen. Wir sollen nicht weniger, sondern mehr<br />

katholisch wer<strong>den</strong> und nicht weniger evangelisch, sondern mehr<br />

evangelisch wer<strong>den</strong>. Auf diesem Weg sind wir als Katholiken von<br />

<strong>den</strong> Evangelischen bereichert wor<strong>den</strong> durch ein tieferes Verständnis<br />

des Wortes Gottes in der Hl. Schrift und des persönlichen, liturgischen<br />

wie auch theologischen Schriftgebrauchs. Wir haben gelernt,<br />

das gemeinsame Priestertum aller Getauften, die Stimme der Laien<br />

und die Freiheit des Christenmenschen ernster zu nehmen. Auch<br />

die Protestanten stehen nicht mehr einfach wo sie zuvor waren. Sie<br />

haben von uns die Bedeutung der Liturgie und der Sakramente wieder<br />

neu entdeckt. Es gibt nicht wenige evangelische Christen, welche<br />

uns um manches benei<strong>den</strong>. Gerade in einer geistig und geistlich<br />

so dürftigen Situation wie der unsrigen können wir Reichtümer und<br />

die Schätze der Tradition nicht zur Disposition stellen und zum Ausverkauf<br />

anbieten; wir haben allen Grund sie neu auszugraben, sie<br />

zu verlebendigen und zu aktualisieren. Das meint recht verstan<strong>den</strong>es<br />

aggiornamento, nämlich Aktualisierung der Tradition, aus der<br />

wir leben für unsere Zeit, in der wir leben.<br />

Auf der anderen Seite müssen wir manche Traditionen kritisch sichten<br />

oder gar als Missbräuche beurteilen, etwa Ketzerverfolgung,<br />

Zinsverbot u. a. Beim ersten Besuch von Papst Johannes Paul II. in<br />

Deutschland (1980) wurde eine ökumenische Kommission Eingesetzt,<br />

um die Lehrverwerfungen des 16. Jahrhunderts zu untersuchen.<br />

Ihr Ergebnis wurde 1986 unter dem Titel „Lehrverurteilungen<br />

– kirchentrennend?“ veröffentlicht. Das Ergebnis war: Manche Verurteilungen<br />

der Vergangenheit sind Missverständnisse, andere treffen<br />

<strong>den</strong> heutigen Partner nicht mehr. Bei anderen besteht durchaus<br />

noch Diskussionsbedarf: Sie trennen uns noch immer, aber wir haben<br />

Annäherungen erzielt.<br />

In dem grundlegendsten Streitpunkt des 16. Jahrhunderts, der Frage<br />

der Rechtfertigung allein aus Gnade und allein durch <strong>den</strong> Glauben,<br />

haben wir in <strong>den</strong> Grundfragen eine Einigung erreicht gefun<strong>den</strong>, die<br />

in Augsburg 1999 feierlich unterzeichnet wurde und die unmittelbar<br />

nach dieser Zeremonie Papst Johannes Paul II. als einen ökumenischen<br />

Meilenstein bezeichnet hat. Andere Fragen bleiben offen:<br />

Fragen nach der Kirche, <strong>den</strong> Sakramenten und Ämtern in der Kirche.<br />

Auch in diesen Fragen gibt es Annäherungen, aber keine volle

32 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 33<br />

Einigung. Ich habe dazu kurz vor dem Ausschei<strong>den</strong> aus dem Amt<br />

ein Büchlein „Harvesting the Fruits“ veröffentlicht (2009; deutsch<br />

2013). Eine Kommission der nordamerikanischen katholischen Bischofskonferenz<br />

hat die lutherisch-katholischen Dialogergebnisse<br />

2015 nochmals unter dem Titel „Church, Eucharist and Ministry“ zusammengefasst.<br />

Der Bericht ist im Internet abrufbar und allgemein<br />

zugänglich. Wenn man ihn liest, staunt man, wie viel inzwischen<br />

auch in <strong>den</strong> genannten Fragen erreicht wurde. Man sollte darum<br />

mit der Rede von einem ökumenischen Stillstand vorsichtig sein.<br />

Es stellt sich damit die Frage ob nicht schon heute gewisse Zwischenlösungen<br />

möglich sind. Die Frage wird besonders bezüglich<br />

der Zulassung zur Kommunion bei konfessionsverschie<strong>den</strong>en Ehen<br />

und Familien gestellt: Das ist in der Tat ein pastorales Problem, das<br />

nach einer Lösung schreit. Diese ist gar nicht so schwierig. Das Ökumenismus-Dekret<br />

des II. Vatikanischen Konzils sagt in Nr. 8: Es gibt<br />

in dieser Frage zwei Prinzipien: Die Einheit der Kirche und Teilhabe<br />

an <strong>den</strong> Gna<strong>den</strong>mitteln. Die Einheit der Kirche verbietet die Teilnahme<br />

nichtkatholischer Christen in <strong>den</strong> meisten Fällen; die Sorge um<br />

die Gnade empfiehlt sie in manchen Fällen. Das ist sehr flexibel formuliert;<br />

die Formulierung lässt Raum für pastorale Lösungen. Damit<br />

kann man zurecht kommen und die meisten Pfarrer kommen<br />

damit auch ganz gut zurecht. Es ist mir darum schwer verständlich,<br />

warum diese Frage dauernd so hochgespielt wird.<br />

Es gibt wichtigere offene Fragen, die noch zu lösen sind: Die Frage<br />

der Ämter, besonders des Papstamts; im Hintergrund steht dabei<br />

die Frage, wie die Einheit konkret aussehen soll. Wir erfahren freilich,<br />

dass es auch gut ist, einen Papst wie Franziskus zu haben, der<br />

für die Kirche sprechen kann und der in der Welt gehört wird. Franziskus<br />

ist kein Papst, der blockiert, sondern der ermutigt. Die Ausrede:<br />

Wir in Deutschland möchten ja ganz gern, aber Rom blockiert,<br />

gilt nicht mehr. Rom ermutigt die Bischofskonferenzen aktiv zu wer<strong>den</strong><br />

und Vorschlage zu unterbreiten. Für Papst Franziskus gehören<br />

Primat und Synodalität zusammen. Eine weitere Frage betrifft die<br />

Marienverehrung, ein Stück katholischer I<strong>den</strong>tität, auf das wir nicht<br />

verzichten möchten. Übrigens war auch Martin Luther ein glühender<br />

Marienverehrer (Auslegung des Magnifikat, 1521). Sie ist <strong>den</strong><br />

Evangelischen erst später verloren gegangen. Das bedeutet, dass sie<br />

sie heute in ihrer eigenen Tradition wieder neu entdecken könnten.<br />

Dazu kommen heute leider neue ethische Fragen, die es früher so<br />

nicht gegeben hat: Fragen des Lebensschutzes am Anfang wie am<br />

Ende, das Verständnis der Ehe und die Wertung der nichtehelichen<br />

und gleich-geschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Das sind konkrete<br />

Fragen, welche ins konkrete Leben eingreifen. Es trifft also<br />

nicht zu, dass alle Fragen schon geklärt sind. Wir sind noch auf dem<br />

Weg. Deshalb abschließend: Wie soll es nun weitergehen und wie<br />

geht es mit Papst Franziskus weiter?<br />

V. Mit Papst Franziskus in die Zukunft<br />

Ich nenne in aller Kürze fünf Punkte:<br />

1. Papst Franziskus hat neuen frischen Wind und damit neuen Mut<br />

und neue Hoffnung in die Kirche gebracht. Vieles ist in Bewegung<br />

gekommen. Er ist vor allem ein Mann der<br />

Begegnung, der eine Ökumene<br />

der Begegnung

34 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 35<br />

praktiziert. Mit Ökumenischen Patriarchen ist mehr oder weniger<br />

eine Freundschaft entstan<strong>den</strong>, mit dem Moskauer Patriarchen ist es<br />

zu einer ersten Begegnung gekommen, welche die Atmosphäre verändert<br />

hat. So auch mit dem Lutherischen Weltbund, dem Primas<br />

der Anglikanischen Gemeinschaft, Justin Welby, und sogar mit <strong>den</strong><br />

Pfingstkirchen. Die Atmosphäre ist immer die Hälfte der Miete, Vertrauen<br />

und Freundschaft das A und O. Wo sie fehlen, da wird Ökumene<br />

zu einem eschatologischen Phänomen, man kann diskutieren<br />

bis zum Jüngsten Tag, mit manchen sogar bis zum späten Abend<br />

des Jüngsten Tages.<br />

2. Papst Franziskus ist ein Mann des Evangeliums, ein im ursprünglichen<br />

Sinn des Wortes evangelischer Papst. Ihm geht es wie seinem<br />

Namenspatron, dem hl. Franz von Assisi, um das Evangelium.<br />

Dogmen wer<strong>den</strong> dadurch nicht bedeutungslos. Sie sind sichere und<br />

verbindliche Wege zum Evangelium; aber das Evangelium und das<br />

Geheimnis Gottes ist größer als jede dogmatische Formel:<br />

Die Dogmen sind kein ideologisches Gefängnis. Sie sollen öffnen<br />

auf <strong>den</strong> je größeren Gott hin. Der Hl. Geist führt uns in alle Wahrheit<br />

ein (Joh 16,13); er erschließt uns immer wieder neue Aspekte,<br />

öffnet neue Horizonte. So ist Franziskus als ein evangelischer Papst<br />

ein Papst der Überraschungen.<br />

Keine Überraschung dagegen ist es,<br />

dass wer das Evangelium<br />

Jesu Christi verkündet, auch Widerstände erfahrt. Das ist Jesus genauso<br />

gegangen, und ihm auch bei <strong>den</strong> vermeintlich Frommen und<br />

Rechtgläubigen seiner Zeit. Solche Widerstände sind ein Gütesiegel<br />

und kein Einwand.<br />

3. Die argentinische Theologie, aus der der Papst kommt, hat die<br />

Volk-Gottes-Ekklesiologie des II. Vatikanischen Konzils in eigenständiger<br />

Weise aufgegriffen und vertritt das Konzept einer Kirche des<br />

Volkes. Sie legt Wert auf <strong>den</strong> sensus fidelium, <strong>den</strong> Glauben und die<br />

Frömmigkeit des Volkes. Darum ist Ökumene keine reine Expertenangelegenheit.<br />

Jeder hat seinen Beitrag zu leisten. Man muss von<br />

der Peripherie her <strong>den</strong>ken. Deshalb die Befragungen bei der Familiensynode<br />

und jetzt wieder bei der Jugendsynode, wo die Jugendlichen<br />

nicht nur Gegenstand der Diskussion sein sollen, sondern sich<br />

als Akteure aktiv einbringen sollen. Zur Theologie des Volkes gehört<br />

auch: Ökumene ist nicht nur ein theoretischer Diskurs; es geht auch<br />

um verstärkte praktische Zusammenarbeit der Kirchen angesichts<br />

heutiger Herausforderungen. Auch durch konkrete Zusammenarbeit<br />

entstehen neue Vertrautheit und Vertrauen.<br />

4. Ökumene der Barmherzigkeit. Die Spaltung hat Wun<strong>den</strong> geschlagen,<br />

die heute noch bluten und schmerzen. Es gibt noch Vorbehalte,<br />

Misstrauen, schlechte Stimmung. Es braucht eine Ökumene des guten<br />

Samariters, der heruntersteigt, der <strong>den</strong> anderen nicht <strong>den</strong> Kopf<br />

wäscht, sondern die Füße, der Öl und nicht ätzen<strong>den</strong> Essig in die<br />

Wun<strong>den</strong> gießt und sie verbindet. Wir brauchen eine Ökumene der<br />

Vergebung und der Barmherzigkeit. Nur wenn wir unsere Geschichte<br />

aufarbeiten und es zu einer versöhnten Erinnerung kommt, wer<strong>den</strong><br />

wir frei für die Zukunft.<br />

5. Die Einheit wird keine Einheitskirche sein, in der alle und alles<br />

gleichgeschaltet wird, sondern eine Einheit in versöhnter Verschie<strong>den</strong>heit,<br />

in der auch die geschichtlich gewachsenen Formen respektiert<br />

wer<strong>den</strong> müssen. Der Papst gebraucht dafür das Bild eines Polyeder:<br />

Ein vielflächiges Gebilde wie etwa ein Bergkristall. Er ist ein<br />

Ganzes, kein äußerlich zusammengesetztes Puzzle. Auf <strong>den</strong> ersten<br />

Blick vielleicht etwas verwirrend, aber wenn Licht darauf fällt, dann

36 Kardinal Walter Kasper<br />

Kardinal Walter Kasper 37<br />

wird dieses in wunderbarer Weise reflektiert. Das ein Bild, noch keine<br />

Lösung. Aber das Bild deutet in die Richtung, in die wir weitergehen<br />

können und müssen. Schritt für Schritt. Man kann vom Ziel<br />

nicht im Voraus eine Blaupause machen. Es stellt sich wie bei einer<br />

Bergwanderung am Ende des Weges heraus. Vielleicht wer<strong>den</strong> wir<br />

dann staunen, was Gottes Geist zuwege gebracht hat. Es geht nicht<br />

um die Einheit, wie wir sie uns aus<strong>den</strong>ken und zurechtlegen, sondern<br />

wie Er sie will. Seine Wege nicht immer unsere Wege. Er hat<br />

die ökumenische Bewegung ins Leben gerufen; auf ihn ist Verlass,<br />

dass er zu Ende führt, was er verheißen hat. Aber am Ende wer<strong>den</strong><br />

wir uns die Augen reiben und staunen <strong>über</strong> das, was er hominum<br />

confusione, sed Dei provi<strong>den</strong>tia zuwege gebracht hat. Wir wer<strong>den</strong><br />

unsere Wunder noch erleben. Wie bei jeder Bergtour gibt es auch<br />

zwischendurch schöne Ausblicke. Schon heute ist die Ökumene ein<br />

Zeichen des Frie<strong>den</strong>s mitten in einer friedlosen Welt, in welcher religiöse<br />

Unterschiede oft für Gewalt instumentalisiert wer<strong>den</strong>. Wir<br />

dagegen sollen zeigen: Wir haben uns 500 Jahre gestritten und uns<br />

gegenseitig auch viel Böses angetan. Aber wir sind Freunde gewor<strong>den</strong>,<br />

die sich gemeinsam auf <strong>den</strong> Weg gemacht haben. Wir haben<br />

ein gemeinsames Ziel. Wie der Friede in der Welt ist auch die Einheit<br />

der Kirche kein fertiger Zustand, <strong>den</strong> man ein für alle Mal erreicht;<br />

sie ist ein Weg, <strong>den</strong> man immer wieder neu gehen muss. Nur wenn<br />

wir so <strong>den</strong> unseren Weg gehen, nicht lamentierend und verdrossen,<br />

sondern fröhlich und mutig, können wir für die Welt Zeichen und<br />

Werkzeug des Frie<strong>den</strong>s Sein – und das braucht unsere Welt gegenwärtig<br />

weiß Gott.<br />

Mein und sicher auch Ihr Wunsch ist es: Möge das begonnene Reformationsgedächtnisjahr<br />

<strong>2017</strong> unter Gottes Segen und seinem gütigen<br />

Geleit stehen und möge es uns ökumenisch voranbringen und<br />

möge es für je<strong>den</strong> von Ihnen ein gesegnetes, ein erfreuliches und<br />

ein friedvolles Jahr sein.

38 Erzbischof Ludwig Schick<br />

Erzbischof Ludwig Schick 39<br />

WORT DES DANKES<br />

ERZBISCHOF LUDWIG SCHICK<br />

Mein erster Dank gilt <strong>den</strong>en, die diesen <strong>Neujahrsempfang</strong><br />

eingeleitet haben und jetzt auch beschließen: dem Posaunenquartett<br />

Slide-O-Mania und dem Posaunenchor der<br />

St. Morizkirche hier in Coburg mit ihrem Dirigenten, Herrn Peter<br />

Stenglein. Vielen Dank für die Musik, mit der Sie unseren <strong>Neujahrsempfang</strong><br />

wunderschön umrahmt haben. Dass der evangelische<br />

Posaunenchor der Morizkirche bei unserem heutigen Empfang die<br />

musikalische Umrahmung <strong>über</strong>nommen hat, ist bereits ein Zeichen<br />

guter Ökumene. Ich bin froh dar<strong>über</strong> und danke Ihnen.<br />

Besonders danke ich natürlich unserem Festredner, Seiner Eminenz,<br />

Kardinal Walter Kasper. Verehrter Herr Kardinal! Ich danke Ihnen<br />

für die Mut machen<strong>den</strong> Worte, die Sie an uns gerichtet haben. Sie<br />

stärken uns, auf dem Weg der Ökumene mit dem Ziel der sichtbaren<br />

Einheit der Kirche voranzugehen. Sie bestätigen uns auch, dass<br />

wir im Erzbistum Bamberg zusammen mit der evangelisch-lutherischen<br />

Kirche, aber auch mit <strong>den</strong> orthodoxen Kirchen sowie allen<br />

Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die zur ACK gehören, auf<br />

dem richtigen Weg sind.<br />

Auf diözesaner Ebene, in <strong>den</strong> Dekanaten und auch vor Ort in <strong>den</strong><br />

Pfarreien und Seelsorgebereichen bemühen wir uns seit Jahren in<br />

Gesprächskreisen, in Gottesdiensten, auf Wallfahrten etc. gemeinsam<br />

Zeugnis zu geben für die christliche Botschaft und die christlichen<br />

Werte in unserer Gesellschaft auszubreiten - Caritas und Diakonie<br />

arbeiten in vielen Bereichen zusammen. Dadurch wer<strong>den</strong> wir<br />

immer mehr eins.<br />

Als „Weltkirchebischof“ danke ich Ihnen vor allem dafür, dass Sie<br />

erneut daran erinnert haben, dass die Einheit der Kirche für <strong>den</strong><br />

Dienst an der Einheit der Welt wichtig ist. Durch meine Besuche in<br />

vielen Ländern dieser Erde erfahre ich immer wieder, wie engagiert

40 Erzbischof Ludwig Schick<br />

Erzbischof Ludwig Schick 41<br />

sich die Kirchen in <strong>den</strong> Entwicklungsländern für die Überwindung<br />

von Hunger, Armut und Krankheit einsetzen, für Versöhnung und<br />

Frie<strong>den</strong>, Gerechtigkeit und Gemeinwohl wirken, die Menschenwürde<br />

und die Menschenrechte für alle fördern. Sie könnten es noch effektiver<br />

tun, wenn die Einheit der Christen vollendet wäre. Damit<br />

wir <strong>den</strong> Dienst an der Einheit der Welt erfüllen können, brauchen<br />

wir die Einheit der Kirchen. Ich danke Ihnen, dass Sie das noch einmal<br />

so deutlich formuliert haben.<br />

Ich danke Herrn Oberbürgermeister Tessmer<br />

für sein Grußwort. Mit ihm danke<br />

ich allen, die heute hier in Coburg <strong>den</strong><br />

<strong>Neujahrsempfang</strong> vorbereitet haben und<br />

durchführen: dem Stadthallenteam in Coburg,<br />

der Polizei und <strong>den</strong> Ordnern. Ebenso<br />

Dank allen, die aus dem Ordinariat Bamberg<br />

diesen Tag mitgestalten. Ich danke<br />

auch der Presse und allen Medien, die <strong>den</strong><br />

<strong>Neujahrsempfang</strong> der breiten Öffentlichkeit<br />

zugänglich machen.<br />

Der diesjährige <strong>Neujahrsempfang</strong> ist die<br />

erste Großveranstaltung im Rahmen des<br />

Reformations-Ge<strong>den</strong>kjahres im Erzbistum<br />

Bamberg. Viele Veranstaltungen wer<strong>den</strong><br />

folgen. Ich möchte Sie darauf aufmerksam<br />

machen und dazu einla<strong>den</strong>, damit dieses Reformations-Ge<strong>den</strong>kjahr<br />

ein Christusjubiläum wird, das Kirche und Gesellschaft <strong>2017</strong> erneuert.<br />

Dafür ist es wichtig, die Heilige Schrift zu lesen. Ende des vergangenen<br />

Jahres wur<strong>den</strong> zwei Neuausgaben der Heiligen Schrift in<br />

deutscher Sprache veröffentlicht: die revidierte Luther<strong>über</strong>setzung<br />

<strong>2017</strong> und die Einheits<strong>über</strong>setzung <strong>2017</strong>. Das sollte uns anregen, die<br />

Heilige Schrift, vor allem die Evangelien, intensiver zu lesen und zu<br />

meditieren. Zur Ökumene gehört das Gebet um die Einheit, wie Jesus<br />

Christus selbst uns gezeigt hat: „Vater, ich bitte dich, lass alle<br />

eins sein!“ (vgl. Joh 17,9.11), so hat er gesprochen. Das Gebet um die<br />

Einheit ist unabdingbar für die Ökumene auf dem Weg zur Einheit<br />

der Christen. In diesem Jahr wer<strong>den</strong> wir noch öfter um die Einheit<br />

vor allem in ökumenischen Gottesdiensten beten. Ich bitte Sie, daran<br />

häufig und intensiv teilzunehmen.<br />

Zur Ökumene gehört das Diskutieren und Sprechen miteinander.<br />

Dabei öffnen wir uns füreinander, tauschen unsere Gaben aus und<br />

kommen so der Einheit näher. Ich möchte Sie auf die Veranstaltungen<br />

der Erwachsenenbildung, der Theologischen Fakultäten, Institute<br />

und Akademien werbend hinweisen.<br />

Zur Ökumene gehört auch das miteinander Essen und Feiern. Lasst<br />

uns auch das tun. Dadurch kommen wir uns menschlich näher und<br />

fördern unser Miteinander. Zum Essen und Trinken, Re<strong>den</strong> und Austausch<br />

lade ich Sie auch im Anschluss an <strong>den</strong> Empfang ein.<br />

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Tessmer! Sie haben Herrn<br />

Kardinal Kasper und mich gebeten, uns in das Gol<strong>den</strong>e Buch der<br />

Stadt Coburg einzutragen. Das tun wir gerne. Der Eintrag ins Gol<strong>den</strong>e<br />

Buch einer Stadt wird oft als Routine gesehen: „Es gehört dazu.“<br />

So verstehe ich es nicht, sondern als Ausdruck dafür, dass Kirche und<br />

Kommunen zusammengehören. Wie Körper und Geist, Leib und<br />

Seele eine Einheit bil<strong>den</strong> müssen, damit der Mensch gut leben und<br />

wirken kann, so ist es auch mit Kirche und Kommune. Die Kommunen<br />

sind der Leib, der für die gemeinschaftsdienlichen Gebäude, die<br />

Infrastruktur etc. zu sorgen hat. Die Kirche soll Geist und Seele beisteuern.<br />

Wenn Kommunen und die Kirchen gut zusammenwirken,<br />

ist es für die Bürgerinnen und Bürger und die Gesellschaft gut. Das<br />

möchte ich zum Ausdruck bringen, wenn wir uns jetzt in das Gol<strong>den</strong>e<br />

Buch der Stadt Coburg eintragen. In Coburg arbeiten die Kirche<br />

und ihre Vertreter sowie die Stadt und städtische Verwaltung gut<br />

zusammen. Das soll so bleiben für das Wohl der Bürgerinnen und<br />

Bürger und das Gemeinwohl. Wir wünschen der Stadt Coburg eine<br />

gute, gesegnete Zukunft.<br />

Liebe Schwestern und Brüder, werte Damen und Herren!<br />

Noch einmal Ihnen allen ein glückseliges neues Jahr <strong>2017</strong>.

42 Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg<br />

Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg 43<br />

„Die Liebe Christi drängt uns:<br />

Lasst euch mit Gott<br />

versöhnen“<br />

(Kardinal Walter Kasper, Predigt im<br />

Dom zu Bamberg am 29. Januar <strong>2017</strong>)<br />

Liebe Schwestern und Brüder,<br />

die Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu, die wir soeben im Evangelium<br />

gehört haben, sind sozusagen das Grundsatzprogramm<br />

– oder besser gesagt: Das große Angebot, das Jesus uns macht. Wir<br />

können sie nicht oft genug lesen und be<strong>den</strong>ken, um sie auf unser<br />

Leben anzuwen<strong>den</strong>. Ich möchte nur eine der sieben Seligpreisungen<br />

herausnehmen: „Selig sind, die Frie<strong>den</strong> stiften. Denn sie wer<strong>den</strong><br />

Söhne Gottes genannt wer<strong>den</strong>!“<br />

Jeder von uns, der in unsere Welt hinausschaut, merkt sofort, wie<br />

aktuell diese Botschaft ist. Wir leben in einer friedlosen Welt, in der<br />

gefährliche Konflikte, Kriege und unerhört brutale Terrorakte zunehmen.<br />

In dieser Welt wer<strong>den</strong> Frie<strong>den</strong>sstifter und Frie<strong>den</strong>stifterinnen<br />

gesucht und gebraucht wie selten zuvor.<br />

I. Die Seligpreisung „Selig, die Frie<strong>den</strong> stiften!“ passt sehr gut zu der<br />

„Woche des Gebets für die Einheit der Christen“, welche wir in der<br />

letzten Woche begangen haben. Das Motto dieser Woche lautete:<br />

„Die Liebe Christi drängt uns; lasst euch versöhnen!“ Zum Frie<strong>den</strong>stiften<br />

und zur Versöhnung mahnen muss man leider nicht nur<br />

in der Welt, sondern auch uns Christen. Wir begehen in diesem Jahr<br />

500 Jahre seit Beginn der Reformation, 500 Jahre seit <strong>den</strong> Ereignissen,<br />

welche durch Schuld auf bei<strong>den</strong> Seiten die Spaltung der westlichen<br />

Christenheit eingeleitet haben. Eine Spaltung, die mitten<br />

durch unser Volk und auch mitten durch unsere Familien hindurch<br />

geht. Eine Spaltung, die schon viel Unheil, ja Kriege gebracht hat.

44 Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg<br />

Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg 45<br />

Da kann man nur sagen: 500 Jahre – das<br />

ist genug! „Lasst euch versöhnen!“ Dieser Aufruf hat beim<br />

Apostel Paulus zwei Akzente.<br />

Zunächst einen positiven: Gott hat uns bereits versöhnt. Er ist uns<br />

zuvor gekommen und hat <strong>den</strong> ersten Schritt getan. Er hat uns in seiner<br />

unendlichen Liebe einen starken Retter gesandt, seinen eigenen<br />

Sohn. Er hat am Kreuz die Arme ausgebreitet, um uns alle zu umarmen<br />

und uns alle zu versöhnen. Er hat an Pfingsten seinen Heiligen<br />

Geist <strong>über</strong> uns allen ausgegossen und im Heiligen Geist durch die<br />

eine Taufe Katholiken, Evangelische und Orthodoxe zu seinen Söhnen<br />

und Töchtern und uns zu Brüdern und Schwestern gemacht.<br />

Die eine Taufe auf Jesus Christus verbindet katholische, evangelische<br />

und orthodoxe Christen schon heute. Wir sind durch die eine<br />

Taufe in einer fundamentalen Weise schon eins. Wir glauben an <strong>den</strong><br />

einen Gott, <strong>den</strong> einen Herrn Jesus Christus und sind im Heiligen<br />

Geist durch die eine Taufe miteinander verbun<strong>den</strong>. Das ist ja auch<br />

unsere Erfahrung. Der wahre Graben verläuft ja längst nicht mehr<br />

zwischen Katholiken und Protestanten, sondern zwischen <strong>den</strong>en,<br />

die an Christus glauben und diesen Glauben leben, und <strong>den</strong>en, die<br />

keine Christen sind und manchmal sich zu keiner Religion bekennen.<br />

Leider haben wir die Botschaft, dass Gott uns versöhnt hat, oft<br />

vergessen. So begehen wir das Reformationsgedächtnisjahr in der<br />

Dankbarkeit, dass uns Gottes Geist durch die ökumenische Bewegung<br />

wieder daran erinnert hat: Was uns eint, ist weit mehr, als<br />

was uns trennt. Er hat uns in <strong>den</strong> letzten 50 Jahren seit dem Konzil<br />

angeregt, viele Schritte auf dem gemeinsamen Weg zur vollen Einheit<br />

zu gehen und gemeinsam Zeugen, Zeichen und Werkzeuge des<br />

Frie<strong>den</strong>s und der Versöhnung zu sein in einer sehr unversöhnten,<br />

friedlosen Welt.<br />

Die ökumenische Bewegung ist – so hat es das Konzil gesagt – ein<br />

Geschenk des Heiligen Geistes für die Kirche. Er ist der Protagonist<br />

der Ökumene, sozusagen der erste und hauptsächliche Ökumeniker.<br />

Er hat uns dazu geführt, zu erkennen, dass wir nicht Feinde sein<br />

müssen, sondern Freunde sein können, und es inzwischen auch<br />

sind. Wir stehen nicht mehr dort, wo wir im 16. Jahrhundert waren.<br />

Wir sind nicht mehr in einer Situation, wo es auseinander geht, sondern<br />

auf dem Weg zueinander und miteinander.<br />

Das ist kein Weg, auf dem wir unsere I<strong>den</strong>tität als katholische Christen<br />

aufgegeben haben und aufgeben sollen. Im Gegenteil, Ökumene<br />

führt nicht zur Verarmung, sondern zu Bereicherung, nicht zu weniger<br />

Katholisch-sein, sondern zu mehr Katholisch-sein. Wir können<br />

und dürfen voneinander lernen. Der Papst hat es bei einem Besuch<br />

in Lund in Schwe<strong>den</strong> gesagt: Wir haben durch die Begegnung mit<br />

<strong>den</strong> evangelischen Brüdern und Schwestern gelernt, das Wort Gottes<br />

in der Heiligen Schrift mehr und tiefer zu schätzen. Und sie vielleicht<br />

von uns, die Bedeutung der Liturgie besser zu verstehen, <strong>den</strong>n<br />

Gott spricht ja nicht nur durch Worte, sondern durch Zeichen und<br />

Gesten. Wir sind beide reicher gewor<strong>den</strong>. Seien wir also dankbar für

46 Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg<br />

Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg 47<br />

das, was uns zugewachsen und geschenkt wor<strong>den</strong> ist.<br />

II. Das Motto der diesjährigen Woche für die Einheit der Christen<br />

setzt noch einen zweiten Akzent. Der Apostel Paulus sagt, wir seien<br />

Diener der Versöhnung. Oder mit <strong>den</strong> Worten des Evangeliums: Wir<br />

seien Frie<strong>den</strong>stifter.<br />

Wir sind noch nicht am Ziel, sondern haben sozusagen erst die<br />

Hälfte des Weges hinter uns. Wir haben festgestellt: Manche Verurteilungen<br />

des 16. Jahrhunderts waren Missverständnisse; andere<br />

treffen <strong>den</strong> heutigen Partner nicht mehr. Aber es sind noch Fragen<br />

offen, ernsthafte Fragen. Fragen der Sakramente, der Ämter, der Marien-<br />

und der Heiligenverehrung. Zwar gibt es Annäherungen, aber<br />

noch keinen vollen Konsens. Es gibt leider auch neue Fragen, die es<br />

im 16. Jahrhundert noch nicht gab, vor allem ethische Fragen, die<br />

mitten in das Leben eingreifen. Man darf nicht so tun, als sei alles<br />

schon gelöst. Leider ist das nicht der Fall.<br />

Doch Diener der Versöhnung und Frie<strong>den</strong>sstifter sollen nicht nur<br />

Papst und Bischöfe, nicht nur theologische Experten sein; jeder ist<br />

durch Taufe und Firmung gerufen, an seinem Platz seinen Dienst zu<br />

tun. Die Ökumene fängt im Alltag an. Bei freundlicher Begrüßung,<br />

mit einem aufmerksamen oder auch einfühlsamen Wort. Und bei<br />

der Bereitschaft, vom eigenen Glauben und der Schönheit des Glaubens<br />

zu erzählen – auch bei einem gemeinsamen Essen.Beim gemeinsamen<br />

Essen löst man, wie wir wissen, viele<br />

Probleme. Dazu kommt die Zusammenarbeit in <strong>den</strong> praktischen<br />

Problemen und Herausforderungen heute. Auch durch gemeinsames<br />

Tun wächst man zusammen.<br />

Ich war im Ausland stolz, als evangelische und katholische Christen<br />

bei der Aufnahme und Betreuung der Flüchtlinge so selbstverständlich<br />

zusammengearbeitet haben und an einem Strang gezogen haben,<br />

und es weiterhin tun. Danke für dieses eindrucksvolle Zeugnis<br />

christlicher und ökumenischer Solidarität. In Italien ist Ähnliches<br />

geschehen und noch im Gang. Da hat man in ökumenischer Zusammenarbeit,<br />

aber auch in Zusammenarbeit mit <strong>den</strong> zivilen Stellen,<br />

humanitäre Korridore geschaffen, damit Menschen nicht auf ver-<br />

brecherische Schleuser angewiesen sind und nicht in <strong>über</strong>füllten<br />

Booten die lebensgefährliche Fahrt <strong>über</strong>s Mittelmeer unternehmen<br />

müssen. Der Papst hat mehrfach seine Anerkennung, seinen Dank<br />

und sein Wohlwollen für solchen Einsatz öffentlich zum Ausdruck<br />

gebracht. Er ist ja selbst nach Lampedusa und Lesbos gefahren, um<br />

in Europa die Gewissen der Menschen aufzurütteln.<br />

Nun habe ich aber das Wichtigste noch gar nicht gesagt. Die volle<br />

Einheit der Christen können wir schwachen Menschen nicht einfach<br />

machen. Man kann sie nicht organisieren. Es geht um tiefe Überzeugungen<br />

in <strong>den</strong> Herzen der Menschen. Die Einheit kann nur der<br />

Geist Gottes bewirken. Er hat Zugang zu <strong>den</strong> Herzen, kann sie von<br />

innen bewegen, zu Umkehr bewegen und Liebe, die zur Versöhnung<br />

drängt, erwecken. Darum hat das Konzil gesagt: Das Herz und die<br />

Seele der Ökumene ist die geistliche Ökumene.<br />

Wir sollten uns noch viel mehr zum gemeinsamen Lesen und Betrachten<br />

der Heiligen Schrift treffen, uns erfüllen lassen von dem<br />

Geist des Evangeliums und leiten lassen vom Wort Gottes. Wir<br />

sollen vor allem beten und uns das Gebet Jesu am<br />

Abend vor seinem Lei<strong>den</strong> zu eigen<br />

machen:

48 Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg<br />

Kardinal Walter Kasper – Predigt im Dom zu Bamberg 49<br />

Vater, ich bitte dich, „dass alle eins seien“. Beten für die Einheit, das<br />

können auch solche, die im öffentlichen Leben nicht mehr aktiv<br />

dabei sein können wie ältere und kranke Menschen. Dieses Gebet<br />

brauchen wir. Wenn wir im Gebet verbun<strong>den</strong> sind, dann muss es<br />

auch eine Ökumene der Barmherzigkeit und der Vergebung geben.<br />

Wir alle leben aus der Barmherzigkeit Gottes, wir müssen sie uns<br />

auch zwischen <strong>den</strong> Kirchen zukommen lassen. Wir können uns doch<br />

nicht Fehler, auch grobe Fehler, der Vergangenheit noch heute vorhalten.<br />

Wir haben beide Fehler gemacht. Seien wir barmherzig miteinander.<br />

Lassen wir uns von der Liebe Christi gedrängt versöhnen.<br />

Beten wir also:<br />

Ich bin <strong>über</strong>zeugt: Wenn wir uns in diesem Geist weiter auf <strong>den</strong> Weg<br />

machen, dann können wir das Ziel gar nicht verfehlen. Kardinal Marx<br />

hat vor kurzem geäußert, er hoffe, die Einheit noch zu erleben. Nun,<br />

er ist noch jung, immerhin 20 Jahre jünger als ich. Wenn man schon<br />

etwas <strong>über</strong> 80 ist, dann ist nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Aber<br />

auch mit bald 84 habe ich allerdings noch Hoffnung. Hoffnung für<br />

die Kirche, für die Ökumene und fürs neue Jahr <strong>2017</strong> wünsche ich<br />

auch Ihnen. Behüt‘ Sie Gott!<br />

Amen.<br />

Komm Heiliger Geist, der Leben schafft,<br />

erfülle uns mit deiner Kraft.<br />

Ohne dein lebendig Weh‘n,<br />

nichts im Menschen kann besteh‘n.<br />

Was beflecket, mache rein,<br />

Dürrem flösse Leben ein,<br />

heile du, wo Krankheit quält<br />

Wärme, was kalt und hart,<br />

löse, was in sich erstarrt<br />

lenke, was <strong>den</strong> Weg verfehlt.

Impressum<br />

Herausgeber:<br />

Redaktion:<br />

Bilder und<br />

Gestaltung:<br />

Der Erzbischof von Bamberg<br />

Hendrik Steffens<br />

Erzbischöfliches Ordinariat<br />

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit<br />

Domplatz 2, 96049 Bamberg<br />

Tel. 0951/502-1532<br />

E-Mail: pressestelle@erzbistum-bamberg.de<br />

www.erzbistum-bamberg.de<br />

Hendrik Steffens