Deponiegas: Vergangenheit, Bestand, weitere Entwicklung - AVL

Deponiegas: Vergangenheit, Bestand, weitere Entwicklung - AVL

Deponiegas: Vergangenheit, Bestand, weitere Entwicklung - AVL

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Deponiegas</strong>: <strong>Vergangenheit</strong>, <strong>Bestand</strong>, <strong>weitere</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />

Dipl.-Ing. Albrecht Tschackert<br />

Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH<br />

Hindenburgstraße 40<br />

71638 Ludwigsburg<br />

1 Einleitung<br />

Mit Beginn des Betriebes geordneter Deponien wurde schnell erkannt, dass das im Inneren<br />

der Ablagerung entstehende Gas einige Umweltrelevanz hat. Bei angrenzenden Wäldern<br />

starben häufig die ersten Baumreihen ab; Bewohner angrenzender Ortschaften beklagten<br />

üble Fäulnisgerüche; erste einfache aber unablässig brennende Fackeln ließen auf den hohen<br />

Energieinhalt des Gases schließen. Weitergehende Untersuchungen führten zu den Explosionsschutzmaßnahmen,<br />

die heute im gesamten <strong>Deponiegas</strong>bereich selbstverständlich<br />

sind. Die Erkenntnis, dass <strong>Deponiegas</strong> eine erhebliche Klimarelevanz aufweist, ist dagegen<br />

noch relativ jung.<br />

Methan wirkt in der Atmosphäre auf verschiedene Weise, durch die<br />

� Bildung von Wasserdampf in der Stratosphäre<br />

� Förderung des Treibhauseffektes durch Absorption von Wärmestrahlung<br />

� Bildung von oberflächennahem Ozon<br />

Methan ist ein hochwirksames globales Klimagas. Es besitzt ein um den Faktor 21 höheres<br />

Global Warming Potential als die Reverenzsubstanz Kohlendioxid. Betrug die Konzentration<br />

in der Atmosphäre im 18. Jahrhundert noch etwa 800 ppb, liegt sie heute mit 1.750 ppb mehr<br />

als doppelt so hoch. Neben den natürlichen Methanquellen wie Mooren und Regenwäldern<br />

sind Folgewirkungen der Bevölkerungsexplosion, wie die Verbrennung von Erdgas, der<br />

Reisanbau, die Massentierhaltung und die Müllablagerung zu den Hauptquellen der Methanbelastung<br />

geworden (1).

Bild 1: Methanquellen (Grafik: Universität Erlangen (1))<br />

Es wird deutlich, dass eine möglichst effiziente Deponieentgasung ein wesentlicher Beitrag<br />

zum Umweltschutz ist, der standortnah zur Verringerung von Geruchsemissionen und Waldschäden<br />

und global zur Verringerung des Treibhauseffektes führt. Die in Deutschland entwickelte<br />

moderne Entgasungstechnik findet inzwischen auch international Anwendung, so dass<br />

inzwischen nicht nur in unserem Land gegen diese Form der Umweltbelastung vorgegangen<br />

wird.<br />

Die Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi, (2)) enthält Vorschriften, die zur Zwangsentgasung<br />

und Gasverwertung beim Betrieb von Mülldeponien anleiten.<br />

Ziffer 10.6.5.2 TASi: „Gas“<br />

„Sofern ... signifikante Gaskonzentrationen gemessen werden oder ... mit der Entstehung<br />

von <strong>Deponiegas</strong> zu rechnen ist, sind geeignete Einrichtungen zur Fassung und Verwertung<br />

des anfallenden Gases einzusetzen. ... Ist mit <strong>Deponiegas</strong> zu rechnen, sind Einrichtungen<br />

für <strong>Deponiegas</strong>messungen und Gaspegel zur Emissionsüberwachung vorzusehen.“<br />

Das <strong>Deponiegas</strong> – ein Gemisch aus Methan, Kohlendioxid, Stickstoff und Spurengasen: Ist<br />

es eine lästige Begleiterscheinung des Deponiebetriebes? Oder eine Beeinträchtigung des<br />

Wohls der Allgemeinheit? Auf jedenfall eine umweltrelevante Emission, die zu entsprechenden<br />

Regelungen in der TASi und der Deponieverordnung (DepV, (3)) geführt hat.<br />

2 <strong>Vergangenheit</strong><br />

Im Landkreis Ludwigsburg wurde bereits Ende der 70iger Jahre intensive Überlegungen angestellt,<br />

dass aus der Deponie „Am Lemberg“, bei Ludwigsburg-Poppenweiler, austretende<br />

<strong>Deponiegas</strong> zunächst zu fassen, es zu verbrennen und anschließend auch einer energetischen<br />

Nutzung zuzuführen (4). Vorausgegangen war ein Antrag der Universität Stuttgart an<br />

den Bundesminister des Innern auf eine „Forschungszuwendung bezüglich Untersuchungen<br />

zu den Themenbereichen Entstehung, Ausbreitung und Erfassung von Zersetzungsgasen

aus Abfallablagerungen, <strong>Deponiegas</strong>verwertung und Müllfaulung im Labormaßstab (4).“ Allerdings<br />

fanden zunächst die beiden letzten Punkte noch keine Zustimmung, sie wurden erst<br />

später aktuell. Die Forschungsarbeiten, die im Jahre 1977 auf der Deponie "Am Lemberg"<br />

begannen und vom Umweltbundesamt begleitet wurden, zeigten aber sehr rasch unter anderem<br />

folgende zwei wichtigen Dinge:<br />

� dass die Deponie wegen der Gasemissionen und den dadurch verursachten Schäden<br />

am Wald und der Bepflanzung sowie den auftretenden Gerüchen entgast werden<br />

muss<br />

� und dass sie der Menge und Qualität nach so gutes Gas liefert, dass eine Verwertung<br />

ins Auge gefasst werden könnte.<br />

Der Landkreis Ludwigsburg, der die bisherigen Arbeiten der Universität Stuttgart bereits tatkräftig<br />

unterstützte, bat die Universität 1979, Vorschläge für eine Entgasung zu unterbreiten<br />

und die ersten Schritte zu einer möglichen Verwertung des <strong>Deponiegas</strong>es in die Wege zu<br />

leiten.<br />

Die ersten technischen Entgasungsanlagen auf der Deponie „Am Lemberg“ wurden bereits<br />

ab 1979 bautechnisch realisiert, das noch heute betriebene Maschinenhaus der Entgasungsanlage<br />

wurde 1982 fertig gestellt. Seinerzeit fanden sich nur zwei Firmen, die sich diesen<br />

Aufgaben stellten – die Firmen Roediger und die Büro für Kies + Abfall AG. Auf der Deponie<br />

„Burghof“ wurde im gleichen Jahr, 1982, eine Projektstudie zur zukünftigen Deponieentgasung<br />

durchgeführt.<br />

Beschäftigt man sich mit einem Rückblick über die Deponieentgasung, muss man auf die<br />

diesbezüglichen wesentlichen Grundlagenarbeiten von Gerhard Rettenberger hinweisen, der<br />

hierüber ab 1977 am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der<br />

Universität Stuttgart Forschungsarbeiten aufgenommen und dabei wesentliche Grundlagenarbeiten<br />

erstellt hat (6, 7). Über die Ergebnisse wurde u.a. im Juli 1986 im Auftrag des Bundesministers<br />

für Forschung und Technologie im FuE-Bericht „Gasabsauge- und Gasverwertungsanlagen<br />

an Mülldeponien - Anleitung zur <strong>Entwicklung</strong> sicherheitstechnischen Konzepte“<br />

(6) ausführlich berichtet. Diesem Basiswerk von Rettenberger folgten zahllose <strong>weitere</strong> Berichte<br />

sowie ganze Kolloquien, die der <strong>Deponiegas</strong>nutzung, der Emissionsminimierung und<br />

der <strong>Entwicklung</strong> neuer Technologien gewidmet waren.

Sicherlich ist es ein besonderer Verdienst von Rettenberger und Stegmann, an diesem Thema<br />

kontinuierlich weitergearbeitet zu haben. Dabei wurde die Fachwelt und hier insbesondere<br />

die Deponiebetreiber und der Anlagenbau auch über neue Erkenntnisse informiert und auf<br />

diese Weise zu dem heute gegebenen hohen Standard von <strong>Deponiegas</strong>anlagen für große<br />

und kleine Gasvolumenströme beigetragen.<br />

Bild 2: Erste Gasfackel auf der Deponie „Am Lemberg“,<br />

Typ Eigenbau.<br />

Der weite Bogen des Themas ergibt sich aus den<br />

folgenden wenigen Daten der Entgasung der Deponie<br />

„Am Lemberg“:<br />

Erste Entgasungsversuche und Oberflächenemissionsmessungen<br />

wurden von Rettenberger in den<br />

Jahren ab 1977 vorgenommen. Etwa ab 1983<br />

wurden aus der Deponie rund 1.500 m³ Gas pro<br />

Stunde abgesogen und damit 3 Motoren sowie die<br />

Heizanlage einer benachbarten Großgärtnerei beliefert.<br />

Die Gasabnahme durch die Gärtnerei konnte<br />

15 Jahre lang betrieben werden, bis sie auf Grund<br />

des Rückganges der Gasmenge der 1989 stillgelegten<br />

Deponie dann aus wirtschaftlichen Erwägungen<br />

eingestellt werden musste. Inzwischen liegt die Gasmenge der Deponie „Am Lemberg“<br />

bei rund 200 m³/h. Es ist absehbar, dass die Gasmengen mittelfristig weiter zurückgehen<br />

werden und bei unterschreiten der Mindestgasmenge für den kontrollierten Betrieb des letzten<br />

Gasmotors und später einer Hochtemperaturgasfackel dann<br />

� die Umstellung auf einen „Schwachgasbetrieb“ zur kontrollierten Deponieentgasung<br />

� oder die Umstellung auf die Belüftung der Deponie<br />

vorgenommen werden muss. Obwohl heute der Betrieb der Deponie stillgelegt ist, entstehen<br />

damit auf Dauer <strong>weitere</strong> Kosten, die in der Nachsorgekostenberechnung abgebildet sind und<br />

damit das Budget darstellen, das für die zukünftige kontrollierte Deponieentgasung zur Verfügung<br />

steht.<br />

Aus der Chronologie der Deponieentgasungsanlage (Anlage 1) der Deponie „Burghof“, bei<br />

Vaihingen/Enz-Horrheim, wird deutlich, dass die installierte Technik einer Entgasungsanlage<br />

einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen ist. Dies ist angesichts der Dynamik des<br />

Gasentstehungsprozesses, mit seinen verschiedenen Einflussfaktoren und seinem mathematisch<br />

beschreibbaren Anschwellen und Abschwellen der Gasmengen in den verschiedenen<br />

Betriebsphasen nicht verwunderlich.

• November 1982 Erstellung einer Projektstudie zur Deponieentgasung<br />

• Dezember 1985 Errichtung des <strong>Deponiegas</strong>kraftwerkes mit 2 Motoren<br />

• September 1990 Ergänzung des Kraftwerkes um einen 3. Motor<br />

• Mai 1999 Austausch der alten Gasfackel gegen eine moderne<br />

Hochtemperaturfackel<br />

• Oktober 2004 Ergänzung des Kraftwerkes um einen 4. Motor<br />

Der Landkreis Ludwigsburg und später die <strong>AVL</strong> haben seit Inbetriebnahme der Deponie<br />

„Burghof“ rund 2,94 Mio. Euro in die Entgasungstechnik investiert. Hierin sind die erforderlichen<br />

hohen Investitionskosten in das Gaskraftwerk und die dort betriebenen Motoren nicht<br />

enthalten. Der Landkreis Ludwigsburg hat sich bereits 1983 für ein reines Betreibermodell für<br />

die Gasverstromung entschieden, so dass die Leistungsverpflichtungen des Landkreises mit<br />

der Übergabe des <strong>Deponiegas</strong>es am Gaskraftwerk enden. Betreiber war ursprünglich die<br />

Neckarwerke AG, heute in deren Nachfolge die EnBW AG.<br />

3 <strong>Bestand</strong><br />

3.1 Der <strong>Bestand</strong> auf der Deponie „Burghof“<br />

Entgasungsanlagen sind heute komplexe Einrichtungen, die aus einer Vielzahl von einzelnen<br />

Elementen bestehen. Die nachfolgende Kurzbeschreibung der Entgasungseinrichtung der<br />

Deponie „Burghof“ macht dies deutlich:<br />

Entgasungssystem aktive Entgasung,<br />

Absaugung des gefassten Gases mittels Gebläse.<br />

Gasfassungssysteme Gasbrunnen, Gasdrainagen<br />

Anzahl 81 (gesamt)<br />

Davon angeschlossene Gasbrunnen derzeit 63<br />

Davon angeschlossene Gasdrainagen 6 Gasdrainagen, 12 Sickerwasserdrainagen<br />

Gassammelsystem zum Teil Einzelanschluss der Gasbrunnen,<br />

System mit derzeit 5 Unterstationen<br />

(dezentrale Gassammelstellen).<br />

Verdichterstation 2 Drehkolbengebläse mit einer max. Förderleistung<br />

von je ca. 1.000 m³/h für die motorische Verwertung<br />

und die Fackelanlage.<br />

Gasbehandlung Hochtemperaturverbrennung,<br />

Fackelanlage mit max. Durchsatz von 1.000 m³/h.<br />

Gasverwertung Mit 4 Gasmotoren, insgesamt ca. 2,0 MW;<br />

Gasabnahme max. ca. 1.400 m³/h;<br />

Anlage im Besitz der EnBW AG<br />

Die Entgasungs- und Verstromungsanlage wird in der Zwischenzeit 20 Jahre betrieben. Im<br />

Frühjahr 2005 wurde die Grenze von 100 Mio. kWh erzeugter elektrischer Leistung überschritten.<br />

Während des 20jährigen Betriebes wurde eine durchschnittliche elektrische Leistung<br />

zur Versorgung von 1.300 Haushalten erzeugt. Die aktuell installierte Leistung liefert die

elektrische Energie für 3.000 Haushalte. Es wird dabei deutlich, dass die <strong>Deponiegas</strong>verwertung<br />

einen sinnvollen, wenn auch bescheidenen ökologischen Nutzen hat.<br />

Vor diesem Hintergrund ist auch ein Hinweis auf die Vergütungsregelungen nach dem Gesetz<br />

der Neuregelung des Rechts der erneuerbaren Energien im Strombereich (EEG, (8))<br />

erforderlich. In dem im April 2004 in Kraft getretenen Gesetz wird in § 7 u. a. die Vergütung<br />

für Strom aus <strong>Deponiegas</strong> geregelt. Die Vergütung beträgt bei einer Leistung bis zu 500 kW<br />

mindestens 7,67 Cent/ kWh und bis einschließlich 5 MW mindestens 6,65 Cent/kWh. Der<br />

Mindestvergütungssatz erhöht sich um 2 Cent/kWh, wenn das eingespeiste Gas auf Erdgasqualität<br />

aufbereitet worden ist oder der Strom mittels Brennstoffzellen, Gasturbinen oder anderen<br />

speziellen Verstromungsanlagen mit höheren Wirkungsgraden gewonnen wird.<br />

Mit dieser Regelung ist auch dauerhaft eine interessante Rückvergütung für die Erzeugung<br />

von elektrischer Energie auf Deponien möglich, die nach unseren Erfahrungen jedoch nicht<br />

die Gesamtkosten des gesetzlich vorgeschriebenen Betriebes der Zwangsentgasungsanlagen<br />

der Deponien decken kann. Immerhin stellt dies jedoch einen wesentlichen Beitrag zur<br />

Kostendämpfung in diesem Betriebsbereich dar.<br />

Bild 3: Ausschnitt aus einem Bericht der Kornwestheimer Zeitung vom 12.03.2005

3.2 Kosten der Deponieentgasung<br />

In der <strong>AVL</strong>-Buchhaltung werden die Kosten der Deponieentgasung der Deponie „Burghof“<br />

separat und differenziert geführt. Während des 5-Jahreszeitraumes 2000-04 ergaben sich<br />

folgende durchschnittliche Jahreskosten:<br />

Kostenstelle<br />

Durchschnittliche Jahreskosten<br />

Zeitraum 2000 – 2004 ohne Mwst.<br />

mittlere Gesamtkosten pro Jahr 155.700 €/a<br />

Abschreibungen 69.300 €/a<br />

Personalaufwand 33.000 €/a<br />

Baukosten an der Entgasungsanlage 27.400 €/a<br />

Instandhaltung und Wartung 16.100 €/a<br />

Versicherungen 7.500 €/a<br />

Sonstiger Aufwand 2.400 €/a<br />

Um vergleichbare Kenngrößen angeben zu können, werden die Betriebskosten auf das Deponievolumen<br />

und auf die Gasmengen bezogen.<br />

Im Zeitraum 2000-04 waren auf der Deponie „Burghof“ im Mittel ca. 4,45 Mio m³ Abfälle abgelagert.<br />

Daraus ergeben sich spezifische Betriebskosten in Höhe von 3,5 ct/m³ Deponievolumen<br />

für den Betrieb der Entgasungsanlage. Im gleichen Zeitraum wurden im Mittel jährlich<br />

7,39 Mio. m³ <strong>Deponiegas</strong> abgesaugt. Die spezifischen Betriebskosten ergeben sich damit zu<br />

2,1 ct/m³ abgesaugtes Gas.<br />

7.500 €/a<br />

69.300 €/a<br />

16.100 €/a<br />

27.400 €/a<br />

2.400 €/a<br />

33.000 €/a<br />

Deponiebaukosten<br />

sonstiger Aufwand<br />

Personalaufwand<br />

Abschreibungen<br />

Versicherungen<br />

Instandhaltung, Wartung<br />

Bild 4: Durchschnittlicher jährlicher Betriebsaufwand der Entgasungsanlage Burghof.<br />

Daten 2000 – 2004, ohne Mwst.

Der Betreibervertrag für die Gasverwertungsanlage Burghof wurde im November 1984 für<br />

die Dauer von 25 Jahren abgeschlossen. Sicher war der Landkreis Ludwigsburg seinerzeit<br />

einer der ersten Kreise, der ein solches Projekt realisiert hat. Aus dieser Historie erklärt es<br />

sich, dass die Erlöse für die Gasübergabe nicht auf dem heutigen Niveau des EEG liegen.<br />

Allerdings muss dabei auch berücksichtigt werden, dass dem Landkreis für die Verwertungsanlage<br />

keine Investitionskosten und keinerlei Kosten für Wartung und Instandhaltung entstehen.<br />

Im o.g. Zeitraum wurden Erlöse von durchschnittlich 82.200 € pro Jahr oder 1,6 ct/m³<br />

verwertetes Gas erzielt. Zudem beteiligte sich die EnBW an den Stromkosten der Verdichter,<br />

so dass sich das Ergebnis noch um etwa 10 % verbessert.<br />

Die Betriebskosten von etwa 155.700 €/a sind etwa 90 % höher als unsere derzeitigen mittleren<br />

Erlöse. Die Kostendifferenz hat unter anderem die Ursache, dass ein Teil des erfassten<br />

Gases dann abgefackelt wird, wenn nicht die volle Motorenleistung zur Verfügung steht. Der<br />

„alte“ Verwertungsvertrag sieht hierfür keine Ausgleichszahlungen des Betreibers vor.<br />

Im Herbst 2004 wurde auf der Deponie inzwischen der vierte Motor in Betrieb genommen.<br />

Mit diesem Motor wird eine wesentliche Leistungssteigerung möglich sein. Deponieseitig hat<br />

der Motor keine finanziellen Auswirkungen auf das Betriebsgeschehen, so dass für das laufende<br />

Betriebsjahr eine Angleichung von Betriebsausgaben und Erlösen aus der Entgasung<br />

erfolgen wird.<br />

3.3 Laufende betriebliche Maßnahmen<br />

Die ständige betriebliche Unterhaltung der umfangreichen Entgasungsanlage der Deponie<br />

„Burghof“ macht es erforderlich, dass ein Mitarbeiter hierfür speziell geschult wird und ihm<br />

die für die Betreuung der Anlage notwendige Zeit zur Verfügung steht. Zur Effizienzsteigerung<br />

seiner Tätigkeit ist inzwischen das Datenverarbeitungssystem der Deponie auf den<br />

Stand gebracht worden, dass der Mitarbeiter auch einen Einblick über einen Laptop hat,<br />

wenn er sich nicht am Arbeitsplatz aufhält.<br />

Neben den ständigen Arbeiten im Zusammenhang mit den routinemäßigen Gasmessungen<br />

und Einregulierungen der Gaserfassungsstellen werden folgende regelmäßige Überprüfungen<br />

durchgeführt:<br />

� Überprüfung der Wirksamkeit der Entgasung nach TASi<br />

� Wartungsarbeiten an den Entgasungsanlage gemäß GUV R 127<br />

o Verdichterstation<br />

o Fackelanlage<br />

o Kondensatschächte<br />

� Ortsfeste elektrische Einrichtungen der Entgasungsanlage<br />

� Ortsveränderliche Elektrogeräte der Entgasungsanlage<br />

� Hochtemperatur-Abfackelungsanlage<br />

� Stationäre und mobile Gaswarngeräte und Gasmessgeräte<br />

Die Wirksamkeit der Entgasung wird in Anlehnung an die Empfehlungen des Leitfadens zur<br />

Überwachung des Betriebes von Siedlungsabfalldeponien des Ministeriums für Umwelt und<br />

Verkehr Baden-Württemberg (9) durchgeführt.

Im Rahmen des laufenden Betriebes wurde der bestehende Ex-Zonen-Plan der Deponie im<br />

Oktober 2004 als zeitgemäßes Explosionsschutzdokument (10) gemäß § 6.2 Betriebssicherheitsverordnung<br />

ausgearbeitet. Aus dem Explosionsschutzdokument geht hervor,<br />

� dass die Explosionsgefährdungen des gesamten Betriebes ermittelt und einer Bewertung<br />

unterzogen wurden;<br />

� dass angemessene Vorkehrungen getroffen wurden, um die Ziele des Explosionsschutzes<br />

zu erreichen;<br />

� welche Bereiche in Ex-Zonen eingeteilt wurden<br />

� und für welche Bereiche Mindestvorschriften gelten.<br />

Die Struktur unseres Explosionsschutzdokumentes orientiert sich am Beispiel-Verzeichnis<br />

gemäß Explosionsschutz-Regeln BGR 104, Kap. E 6. Die Ex-Schutz-relevanten Bereiche<br />

sind im beigefügten Übersichtsplan „Deponie Burghof – explosionsgefährdete Bereiche“ (Anlage<br />

2) dargestellt. Es handelt sich dabei um<br />

� Entgasungseinrichtungen wie Gaskollektoren und -leitungssysteme, Gasunterstationen<br />

und Kondensatschächte;<br />

� Sickerwassererfassungs- und -speichereinrichtungen;<br />

� Flüssiggastank für die Reserve-Heizung des Betriebsgebäudes.<br />

Nachdem das Explosionsschutzdokument erstmals in 2004 grundlegend aufgebaut wurde,<br />

planen wir hier eine jährliche Fortschreibung, um die aktuellen Veränderungen der Entgasungsanlage<br />

im Dokument abzubilden. Nach durchgeführter <strong>Bestand</strong>saufnahme für die Basisversion<br />

stellt die regelmäßige Fortschreibung nur noch einen geringen Aufwand dar.<br />

3.4 Temporäre Abdeckungen<br />

Zum <strong>Bestand</strong> der Deponieausrüstungen gehören heute meist auch temporäre Oberflächenabdeckungen<br />

oder bereits TASi-gleichwertige Abdichtungen, zumindest auf Teilflächen. Die<br />

Vorgaben der DepV zwingen alle Deponiebetreiber zum Aufbringen von Abdichtungen. Nach<br />

dem Wortlaut von § 14.7 DepV ist die Oberflächenabdichtung unmittelbar nach dem Abklingen<br />

der Hauptsetzungen herzustellen.<br />

Die Abdeckungen und Abdichtungen haben zum Hauptziel, den Wassereintrag in den Deponiekörper<br />

zu verringern oder zu unterbinden, um damit die Entstehung des behandlungsbedürftigen<br />

Sickerwassers zu reduzieren und den klimarelevanten Austritt von <strong>Deponiegas</strong> einzudämmen.<br />

Aus eigenen Erfahrungen kann berichtet werden, dass mit dem Aufbringen einer<br />

großflächigen temporären Abdeckung auf der Deponie "Burghof" die Oberflächenemissionen<br />

zurück gegangen sind. Dies wird deutlich, wenn man die Ergebnisse der FID-Messungen an<br />

der Deponieoberfläche vor und nach dem Aufbringen der Folie auswertet. Dies zeigt sich<br />

aber auch sehr deutlich an der Verringerung des Einflusses der Deponie auf den benachbarten<br />

Wald und konkret an der Verringerung der dort erkennbaren Pflanzenschäden.<br />

Die Abdeckung, und noch viel mehr die Abdichtung, stellt aber einen massiven Eingriff in den<br />

Wasserhaushalt der Deponie dar. Die für den biologischen Abbau verantwortlichen Mikroorganismen<br />

benötigen für ihre Stoffwechselprozesse ein hinreichend großes Wasserangebot<br />

und stellen bei Unterschreitung von Mindestmengen ihren Stoffwechsel ein.

Collins (in 11) gibt einen Verbrauch von etwa 50 – 125 l/Mg TM an. Dies entspricht unter der<br />

Annahme, dass je Mg Abfall ca. 75 m³ Gas entstehen, einem Verbrauch von 0,12 l Wasser/m³<br />

Gas. Auch Bräcker (in 11) führt einen spezifischen Bedarf von etwa 0,15 l/m³ Gas an.<br />

Ein ausreichender Wassergehalt im Deponiekörper ist für die biochemischen Prozesse der<br />

Gasproduktion erforderlich, da nur gelöste Stoffe bioverfügbar, d.h. den Mikroorganismen<br />

direkt zugänglich sind. Daneben kommt der Transportfunktion des Wassers in Deponien eine<br />

wesentliche Bedeutung zu, da der Deponiekörper als biochemischer Festbettreaktor betrachtet<br />

werden muss. Die gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe für die Mikroorganismen kann<br />

also nicht durch eine aktive Durchmischung des Reaktorinhalts sichergestellt werden. Nur<br />

durch die hinreichende Durchspülung des „Reaktors“ Deponie werden die Nährstoffe zu den<br />

Mikroorganismen geleitet. Daneben ist das Wasser am Metabolismus auch unmittelbar beteiligt.<br />

Die praktischen Auswirkungen von weitgehend dichten Deponieabdeckungen haben verschiedene<br />

Betreiber bereits am Rückgang der <strong>Deponiegas</strong>mengen festgestellt. Der Umgang<br />

mit diesem vorhersehbaren Effekt ist eine Sache der jeweiligen Betriebsphilosophie. Es ist<br />

jedoch eine Tendenz dazu erkennbar, dass Deponiebetreiber eine Fortsetzung des Entgasungsbetriebes<br />

anstreben, um<br />

� die Investitionen in die Entgasungstechnik und Gasverwertung weiter nutzen zu können,<br />

� die Deponieentgasung in einem überschaubaren Zeitraum kontrolliert bis in die Phase<br />

der Abschaltung der Aktiventgasung (siehe Ziffer 4.1 und DepV) zu führen,<br />

� zum Schutz der späteren Oberflächenabdichtung die Setzungen durch den biologischen<br />

Abbau zeitnah herbeizuführen.<br />

An zwei Beispielen werden nachfolgend die Auswirkungen von Abdichtungen und Abdeckungen<br />

dargestellt:<br />

3.4.1 Deponie Dreieich-Buchschlag, Frankfurt am Main<br />

Die Deponie wurde 1968 von der Stadt Frankfurt/M. übernommen und bis 1991 als Hausmülldeponie<br />

betrieben. Abgelagert wurden etwa 15 Mio. m³ Siedlungsabfälle. Die Entgasungseinrichtungen<br />

wurden ab 1989 eingebaut, die Gasaufbereitung und -verwertung in einem<br />

Heizkraftwerk wurde ab 1990 realisiert. Parallel dazu wurden Maßnahmen zur Oberflächenabdichtung<br />

von 1988 bis 1995 ausgeführt. Von März 1992 bis Juni 2002 wurde das aufbereitete<br />

<strong>Deponiegas</strong> über eine Fernleitung zum Heizkraftwerk Niederrad gefördert. In diesem<br />

Zeitraum konnten mehr als 160 Millionen m³ <strong>Deponiegas</strong> verwertet werden. Seit Juli<br />

2002 wird das erfasste <strong>Deponiegas</strong> mit drei Gasmotoren/Generator-Modulen (3 x 250 kWel)<br />

auf der Deponie verwertet.<br />

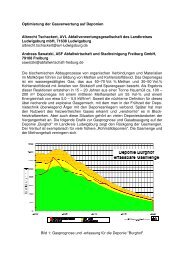

Aus dem folgenden Diagramm (Bild 5) wird die Abnahme der zum HKW Niederrad geförderten<br />

Gasmenge ersichtlich, die insbesondere im Zusammenhang mit der seit 1989 begonnenen<br />

und 1995 beendeten Oberflächenabdichtung zu beurteilen ist.<br />

Aus dem Vergleich der Prognosemengen mit den Ist-Gasmengen wird deutlich, dass in den<br />

Jahren ab 1993 die geförderte <strong>Deponiegas</strong>menge zum HKW-Niederrad nahezu halbiert ist.<br />

Heinz (12) führt diesen Sachverhalt im Wesentlichen auf die Unterbrechung des Feuchtigkeitstransportes<br />

aufgrund der Oberflächenabdichtung zurück. Aufgrund der Ist-Gasmengenabnahmen<br />

von bis zu 20% zur Vorjahresmenge, wurde sehr schnell deutlich, dass durch die

Abdichtung in die Deponie immer weniger Feuchtigkeit eintritt und damit die Gasproduktion<br />

massiv behindert wird.<br />

<strong>Deponiegas</strong>menge zum HKW - Niederrad in m3 pro Jahr<br />

60.000.000<br />

50.000.000<br />

40.000.000<br />

30.000.000<br />

20.000.000<br />

10.000.000<br />

0<br />

Gasmengenentwicklung seit 1992 bis 2004 und Prognosemengen bis Ende 2007<br />

1992<br />

1993<br />

Gasprognosemenge zum HKW - Niederrad<br />

IST - Gasmenge zum HKW - Niederrad<br />

1995<br />

Beendigung der<br />

Oberflächenabdichtungsarbeiten<br />

1994<br />

1995<br />

1997/98<br />

Beginn der<br />

Rückbefeuchtungsversuche<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

Umbauphase auf<br />

Verstromungsbetrieb<br />

2002<br />

Beendigung des<br />

Lieferbetriebs zum<br />

HKW - Niederrad<br />

Bild 5: Gasmengenentwicklung der Deponie Dreieich-Buchschlag, Frankfurt/M., (12).<br />

2002<br />

2003<br />

2002<br />

Beginn der <strong>Deponiegas</strong>verstromung<br />

mit 3 Gasmotor/Generator - Modulen<br />

Ab dem Zeitpunkt 1997/98 wurde bereits mit einem Rückbefeuchtungsversuch (über eine<br />

Horizontalrigole der Gaserfassung) begonnen. Dieser Versuch wurde 1998 abgeschlossen,<br />

da festgestellt wurde, dass über die Gasrigole nur sehr geringe Wassermengen in den Deponiekörper<br />

versickert werden können. 1999 wurde der Rückbefeuchtungsversuch um ein<br />

Lanzenfeld mit Versickerungslanzen erweitert. Ab 2001 wurde der Versuch nochmals um<br />

einige, speziell ausgerüstete Gasbrunnen sowie mit der Erweiterung des Lanzenfeldes, ergänzt.<br />

Heinz erläutert in seinem Bericht, dass die Rückbefeuchtung mit Sickerwasser zu einer<br />

Stabilisierung der <strong>Deponiegas</strong>produktion geführt hat.<br />

3.4.2 Deponien im Landkreis Ravensburg<br />

Im Landkreis Ravensburg werden die Deponien Gutenfurt und Obermooweiler betrieben.<br />

Nach Mitteilung des Betreibers (13) kann ein konkreter Bezug zwischen der <strong>Deponiegas</strong>mengenentwicklung<br />

und der Zwischenabdeckung der Deponien mit Folie nur schwer abgeleitet<br />

werden.<br />

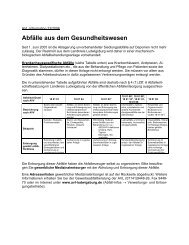

In der Deponie Gutenfurt (Bild 6, obere Grafik) wurde 1994 mit dem Aufbringen der Folienabdeckung<br />

begonnen. Der vorübergehende Rückgang in 1994 ist jedoch auf einen Umbau<br />

an der Entgasungsanlage zurückzuführen. Der untere Verlauf beschreibt die Gasmengen in<br />

der Deponie Obermooweiler ab 1991. Hier begann die Folienaufbringung bereits 1993. Der<br />

Rückgang der Gasmenge ist in dieser Deponie deutlicher erkennbar.<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007

Gasmenge ges. in Mio<br />

[Nm³/j]<br />

8,000<br />

7,000<br />

6,000<br />

5,000<br />

4,000<br />

3,000<br />

2,000<br />

1,000<br />

0,000<br />

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04<br />

Gasmenge ges. in Mio [ Nm³/ j] 7,293 6,473 5,766 6,056 4,652 4,000 3,756 2,120 2,874 2,459 1,961 1,413 1,235 1,189 1,135 1,110 1,007 1,102<br />

Gasmenge ges. in Mio<br />

[Nm³/j]<br />

2,000<br />

1,500<br />

1,000<br />

0,500<br />

0,000<br />

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04<br />

Gasmenge ges. in Mio [Nm³/j] 1,92 1,26 0,50 0,97 0,58 0,44 0,47 0,28 0,23 0,14 0,15 0,11 0,18 0,18<br />

Bild 6: <strong>Entwicklung</strong> der Gasmenge in den Deponien im Landkreis Ravensburg<br />

Oben: Deponie Gutenfurt, 1987–2004. Unten: Deponie Obermooweiler, 1991–2004, (13).<br />

3.4.3 Befeuchtung von Deponien<br />

Es ist naheliegend, dass Deponiebetreiber, die das Aufbringen einer Abdichtung nicht zeitlich<br />

verschieben können, Maßnahmen zur Befeuchtung von Deponien unterhalb der Oberflächenabdichtung<br />

erwägen. Wenngleich diese Vorgehensweise einer gewissen Schizophrenie<br />

nicht entbehrt, sind doch inzwischen in § 14.8 DepV die dafür erforderlichen Rechtsgrundlagen<br />

gelegt worden. Demnach kann die zuständige Behörde zur Beschleunigung biologischer<br />

Abbauprozesse und zur Verbesserung des Langzeitverhaltens von Deponien, auf denen<br />

Siedlungsabfälle mit hohen organischen Anteilen abgelagert worden sind, eine gezielte Befeuchtung<br />

des Abfallkörpers durch Infiltration von Wasser oder deponieeigenem Sickerwasser<br />

zulassen, wenn geeignete Voraussetzungen vorhanden sind und mögliche nachteilige

Auswirkungen auf den Deponiekörper und die Umwelt verhindert werden. Zu den Voraussetzungen<br />

gehören insbesondere:<br />

1. qualifizierte Basisabdichtung,<br />

2. funktionierendes Sickerwasserfassungssystem,<br />

3. funktionierendes aktives Entgasungssystem,<br />

4. Oberflächenabdichtung oder temporäre dichte Abdeckung,<br />

5. relevante Mengen noch abbaubarer organischer Substanz im Deponiekörper,<br />

6. Einrichtungen zur geregelten und kontrollierten Infiltration und zur Kontrolle des Gas- und Wasserhaushalts<br />

der Deponie und der Begrenzung der Infiltrationsmengen auf das notwendige<br />

Maß,<br />

7. Nachweis der ausreichenden Standsicherheit des Deponiekörpers, auch unter Berücksichtigung<br />

der zusätzlichen Wasserzugaben.<br />

Nach unseren eigenen Erfahrungen zeigt sich zumindest das Regierungspräsidium Stuttgart<br />

bei der Zulassung einer Sickerwasser-Infiltration sehr zurückhaltend. Im Antragsfall würde<br />

die Behörde gutachterliche Aussagen zur Erfüllung aller sieben Voraussetzungen für den für<br />

die Infiltration in Erwägung gezogenen Deponieteil fordern und auch nur die Einbringung der<br />

Wassermenge zulassen, die für die Steigerung der Stoffwechselvorgänge nachweislich erforderlich<br />

ist.<br />

4 Weitere <strong>Entwicklung</strong><br />

4.1 Maßnahmen nach der Deponiestilllegung<br />

Nach den Regelungen der TASi bedürfen Deponien der Nachsorge. Die Nachsorgephase<br />

beginnt nach der Schlussabnahme der stillgelegten Deponie durch die zuständige Behörde.<br />

In der Nachsorgephase sind insbesondere Langzeitsicherungsmaßnahmen durchzuführen<br />

zu dokumentieren.<br />

In § 13 Abs. 5 DepV werden die Anforderungen an die Nachsorge weiter konkretisiert. Hier<br />

ist insbesondere festgelegt, welche Kriterien zur Feststellung des Abschlusses der Nachsorgephase<br />

erfüllt sein müssen. Mit Blick auf das <strong>Deponiegas</strong> sind relevant:<br />

� Biologischer Abbauprozesse, sonstige Umsetzung oder Reaktionsvorgänge sind weitgehend<br />

abgeklungen.<br />

� Eine Gasbildung ist soweit zum Erliegen gekommen, dass keine aktive Entgasung erforderlich<br />

ist und schädliche Einwirkungen auf die Umgebung durch Gasmigrationen<br />

ausgeschlossen werden können.<br />

� Setzungen sind soweit abgeklungen, dass verformungsbedingte Beschädigungen des<br />

Oberflächenabdichtungssystems für die Zukunft ausgeschlossen werden können.<br />

Alle 3 Aspekte sind unmittelbar oder mittelbar in Verbindung mit der Entstehung von <strong>Deponiegas</strong><br />

in der Deponie zu sehen. Bei der Ermittlung von Folgekosten eines Deponiebetriebes<br />

ist es deshalb unumgänglich, auch die Kosten der <strong>weitere</strong>n Entgasung nach Abschluss des<br />

Deponiebetriebes zu ermitteln. Maßgebliche Größe dabei ist die Dauer der Gasentstehung.

Bei der Folgekostenberechnung für die Deponien im Landkreis wird dieser Berechnung jeweils<br />

eine aktuelle Gasprognose zugrunde gelegt. Dabei wurde festgelegt, dass der gebührenrechtlich<br />

relevante Nachsorgezeitraum 3 Jahre nach dem Rückbau der Aktiventgasung<br />

endet. Hieraus ergibt sich für die Deponie „Am Lemberg“ ein finanztechnischer Nachsorgezeitraum<br />

von 28 Jahren, gemessen am Verlauf der Gasprognose, die 1999 aktualisiert wurde.<br />

Dieser Zeitraum stimmt gut mit der Vergabe aus der Deponieverordnung überein, die für<br />

die Berechnung der Sicherheitsleistung einen Zeitraum von 30 Jahren vorgibt. Für den Siedlungsabfallteil<br />

Deponie „Burghof“ wird hierfür ein Zeitraum von 30 Jahren zugrunde gelegt.<br />

Für die Berechnungen werden aktuelle Kostenansätze herangezogen. Die Ansätze beruhen<br />

auf konkreten Werten der <strong>AVL</strong> oder anderer Deponiebetreiber, die beispielsweise von Ausschreibungsergebnissen<br />

herrühren. Bei einzelnen Fragestellungen, bei denen solche Werte<br />

nicht vorliegen, werden Erfahrungswerte eines beauftragten Gutachters eingesetzt.<br />

Nach uns aktuell vorliegenden Daten ergeben sich folgende spezifische Nachsorgekosten für<br />

die Deponieentgasung in Abhängigkeit vom Deponievolumen (14, 15):<br />

Deponie Deponievolumen Spezifische Nachsorgekosten<br />

A 4.016.000 m³ 0,39 €/m³<br />

„Am Lemberg“ 3.100.000 m³ 0,39 €/m³<br />

B 1.800.000 m³ 0,45 €/m³<br />

„Burghof” 4.980.000 m³ 0,52 €/m³<br />

C 1.000.000 m³ 0,69 €/m³<br />

D 515.000 m³ 1,81€/m³<br />

E 286.000 m³ 1,90 €/m³<br />

Bei diesen Daten wurden die notwendigen Begehungen für die Wirkungskontrollen des Entgasungssystems<br />

inklusive Begehungen und <strong>Deponiegas</strong>untersuchungen, Emissionsmessungen<br />

an den Verbrennungsanlagen sowie Ersatzinvestitionen an Leitungen und Sammelbalken<br />

im Rahmen des Aufbringens der Oberflächenabdichtung sowie für Verdichter und<br />

Gasfackel nebst zugehörigen Kosten für die Planung und Bauüberwachung, für eine Laufzeit<br />

von 30 Jahren berücksichtigt.<br />

In der Gesamtschau der Folgekostenberechnungen im Landkreis Ludwigsburg wird deutlich,<br />

dass die nach der Stilllegung zu erwartenden Kosten für die Entgasung nach der Oberflächenabdichtung<br />

und neben der Sickerwasserbehandlung zu den Hauptkostenfaktoren zu<br />

rechnen sind.<br />

4.2 Betrieb der Entgasung bei geringen Restgasmengen<br />

Nachdem vor 20 Jahren wesentliche Grundlagen geschaffen worden sind, die betriebssichere<br />

Erfassung und Verwertung von <strong>Deponiegas</strong> zu erforschen und technische Anlage zu realisieren,<br />

stellt sich zunehmend die Aufgabe der Restentgasung der Deponien, deren biologische<br />

Aktivität zurückgeht und allmählich zum Erliegen kommt. Diesbezüglich wurden auch in<br />

Baden-Württemberg FuE-Vorhaben durchgeführt. Es wird beispielsweise auf die Arbeiten

von Lehner auf der Deponie Horb-Rexingen zur <strong>Entwicklung</strong> eines Verfahrens zur Minimierung<br />

der Restgasemissionen von Hausmülldeponien und Altablagerungen (16) hingewiesen.<br />

Für die Behandlung von Schwach- und Restgasen aus Hausmülldeponien mit Methangehalten<br />

unter 25 Vol.-% stehen grundsätzlich unterschiedliche Behandlungstechniken zur Verfügung.<br />

Bisher werden Deponie-Schwachgase vorrangig mittels Biofiltern, durch eine Hochtemperaturverbrennung<br />

(Fackel) mit Stützfeuerung oder eine flammenlose nichtkatalytische<br />

Oxidation behandelt. Daneben werden Membranverfahren zur Aufkonzentrierung des Methangehaltes<br />

erprobt. Die katalytisch Schwachgasbehandlung sowie auch die stationäre<br />

Wirbelschichtfeuerung befinden sich noch in der <strong>Entwicklung</strong>sphase.<br />

4.2.1 Membranverfahren<br />

Membranverfahren zur Aufkonzentrierung des Methangehaltes von Deponieschwachgasen<br />

(17) stellen einen, der eigentlichen Behandlung, vorgeschalteten Aufbereitungsschritt dar.<br />

Der Einsatz der Membrantechnik führt zu einem an- sowie einem abgereicherten Produktgas.<br />

Das methanangereicherte <strong>Deponiegas</strong>teilstrom kann im Anschluss an die Vorbehandlung<br />

verwertet bzw. behandelt werden. Das zweite, abgereicherte Produktgas muss wiederum<br />

behandelt werden, was zusätzliche Kosten nach sich zieht. Als Alternative werden derzeit<br />

Versuche zur Rückführung des abgereicherten Permeats in den Deponiekörper durchgeführt.<br />

4.2.2. Katalytische Verfahren<br />

Verfahren zur katalytisch gestützten Behandlung von schwachmethanhaltigen <strong>Deponiegas</strong>en<br />

(18) werden seit einigen Jahren erprobt. So testet die Fa. Pro2 Anlagentechnik seit 2000<br />

eine entsprechende Katalysatoreneinheit. Abschließende Ergebnisse hinsichtlich der Betriebskosten,<br />

des Wirkungsgrades und der Katalysatorstandzeiten liegen uns noch nicht vor.<br />

4.2.3 Wirbelschichtfeuerung<br />

Bei der stationären Wirbelschichtfeuerung wird Deponierestgas und Verbrennungsluft in einem<br />

Reaktor mit Wirbelschicht, bestehend aus einem Inertstoff (z.B. Sand), zur Reaktion<br />

gebracht (19). Für die Verbrennung von Gasen mit geringem Heizwert ist die Wirbelschichtfeuerung<br />

wegen der realisierbaren großen Verweilzeit im Bereich hoher Temperaturen prinzipiell<br />

gut geeignet. Ein <strong>weitere</strong>r Vorteil ist, dass die zur Verbrennung eingesetzten Stoffe<br />

flammenlos verbrannt werden können. Das Verfahren der stationären Wirbelschichtfeuerung<br />

befindet sich derzeit noch in der <strong>Entwicklung</strong>sphase. Bislang liegen nur Laborergebnisse vor.<br />

4.2.4 Flammenloses nichtkatalytisches Verfahren<br />

In der VocsiBox ® der Fa. HAASE Energietechnik, einer flammenlosen, nichtkatalytischen<br />

Oxidation, wird durch einen regenerativen Wärmetauscher das Schwachgas soweit vorgewärmt,<br />

dass in vielen Fällen eine autotherme Verbrennung in Konzentrationsbereichen zwischen<br />

0,3 – 27 Vol-% Methan möglich ist (20).<br />

Das <strong>Deponiegas</strong> wird beim Durchströmen eines heißen Reaktionsbettes oxidiert. Der Betrieb<br />

verläuft nach der Anfahrphase bereits bei sehr geringen Energieinhalten des <strong>Deponiegas</strong>es<br />

autotherm, d.h. ohne <strong>weitere</strong> Energiezufuhr von außen. Es zeichnet sich durch die hohe Reinigungsleistung<br />

für Methan aus. Andere organische Gasbestandteile werden dabei auch mit

oxidiert. Die Anlagentechnik ist inzwischen erprobt und kann individuell an die Bedingungen<br />

der jeweiligen Deponie angepasst werden. Die VocsiBox ® ist ab einem Durchsatz von 500<br />

m³/h verfügbar.<br />

4.2.5 Hochtemperaturverbrennung mit Stützfeuerung<br />

Die Hochtemperaturverbrennung von <strong>Deponiegas</strong>en mittels Fackelanlagen ist seit Jahren<br />

Stand der Technik. Für geringe noch methanreiche Gasmengen stehen Anlagen mit einem<br />

Mindestdurchsatz von 10-20 m³/h zur Verfügung. Bei der Absaugung nur geringer Gasmengen<br />

sinkt der Erfassungsgrad allerdings deutlich ab. Bei CH4-Gehalten unter 27 Vol.-% können<br />

Hochtemperaturfackelanlagen nur mit Hilfe einer Stützfeuerung eingesetzt werden. Die<br />

Verfahrensweise ist daher vergleichsweise kostenintensiv.<br />

4.2.6 Biofilter<br />

Biofilteranlagen werden zur Behandlung von Deponierestgasen bislang hauptsächlich als<br />

passive Systeme eingesetzt. Hierbei werden auf der Deponieoberfläche sog. Entgasungsfenster<br />

aus unterschiedlichen Materialien (Kompost, Holzhackschnitzel, Rindenmulch, etc.)<br />

eingerichtet. Das im Deponiekörper produzierte Restgas soll die Filterschicht aufgrund des<br />

eigenen Überdruckes der Deponie passiv durchströmen.<br />

Vorteile passiv betriebener Biofilter ergeben sich durch sehr niedrige Investitions- und Betriebskosten.<br />

Hinsichtlich des Wirkungsgrades der passiven Systeme zur Methanoxidation<br />

liegen allerdings nur unzureichende Untersuchungsergebnisse vor. Die Durchströmungsverhältnisse<br />

und die Sauerstoffversorgung im Filter bleiben unbeeinflusst und sind u. a. stark<br />

von den Witterungseinflüssen (Luftdruck, Temperatur, Niederschläge, etc.) abhängig.<br />

4.2.7 Verfahrensauswahl<br />

Auf Grund der Vielzahl möglicher Schwachgas-Behandlungsverfahren wird es deutlich, dass<br />

keine Verfahrensempfehlung ausgesprochen werden kann. Vielmehr ist es erforderlich, auf<br />

der Grundlage deponiespezifischer Gegebenheiten (gastechnische Infrastruktur, Verwertungsmöglichkeiten,<br />

Personalverfügbarkeit), das geeignete Verfahren auszuwählen und<br />

hierbei auch die Folgekosten für den meist Jahrzehnte währenden Restbetrieb zu kalkulieren.<br />

Es ist erfreulich festzustellen, dass auf diesem Spezialgebiet der Deponieentgasung<br />

inzwischen Fachbüros tätig sind, die bereits über einige konkrete Erfahrungen verfügen und<br />

fundierte Planungsarbeiten ausführen können. Es wird an der Stelle angeregt, <strong>weitere</strong> Deponietagungen<br />

insbesondere auch diesem Thema zu widmen, um die Kenntnisse über die Verfahrensalternativen<br />

bei den Deponiebetreibern zu vertiefen.<br />

5 Danksagung<br />

Danken möchte ich Herrn Burkhardt (ICP), Herrn Betsch (AWG Rems-Murr-Kreis), Herrn<br />

Dehm (AWB Ravensburg) und Herrn Heinz (Rytec), die mir kollegial aktuelle Betriebsdaten<br />

oder -ergebnisse zur Verfügung gestellt haben, um sie im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung<br />

nutzen zu können. Mein besonderer Dank gilt meinem Kollegen Peter Maier, der<br />

bereits am Aufbau der ersten Entgasungsanlagen auf der Deponie "Am Lemberg" beteiligt<br />

war und mit seinem ausgezeichneten Gedächtnis bei der Formulierung des 2. Kapitels ebenso<br />

hilfreich war, wie er in unserem betrieblichen Alltag unentbehrlich ist.

6 LITERATUR<br />

(1) Gasteiger, J., Schunk, A, 2002. Vernetzte Chemie: Methan in der Atmosphäre.<br />

http://www2.chemie.uni-erlangen.de/projects/vsc/chemie-medizinerneu/kohlenwasserstoffe/methan_atmosphaere.html<br />

(2) Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Siedlungsabfall), Bundesanzeiger<br />

Nr. 99a vom 29.05.1993.<br />

(3) Verordnung über Deponien und Langzeitlager und zur Änderung der Abfallablagerungsverordnung<br />

(DepV). 2002. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 52, Bonn,<br />

29.07.2002.<br />

(4) Schlaitzer, J., 1978. Entgasung der Deponie Poppenweiler. In: Fortschritte in der Deponietechnik.<br />

Stuttgarter Berichte zur Abfallwirtschaft, Band 9. Erich Schmidt Verlag, Bielefeld.<br />

(5) Rettenberger, G.; Ryser, W., 1981. Stand des Gasverwertungsprojektes für die Deponie<br />

"Am Lemberg", Landkreis Ludwigsburg. In: Gewinnung sowie Verwertung von Biogas<br />

aus Abfalldeponien und moderne Methoden zur Sickerwasserbeseitigung. Stuttgarter Berichte<br />

zur Abfallwirtschaft, Band 15. Erich Schmidt Verlag, Bielefeld.<br />

(6) Müller, K.; Rettenberger, G., 1986. Gasabsauge- und Gasverwertungsanlagen an<br />

Mülldeponien – Anleitung zur <strong>Entwicklung</strong> sicherheitstechnischer Konzepte. Ergebnisse des<br />

FuE-Vorhabens 1430293 der Universität Stuttgart im Auftrag des Bundesminister für Forschung<br />

und Technologie.<br />

(7) Rettenberger, G., 2004. Dissertation, Untersuchungen zur Charakterisierung der<br />

Gasphase in Abfallablagerungen. Stuttgarter Berichte zur Abfallwirtschaft, Band 82, Oldenbourg<br />

Industrieverlag GmbH.<br />

(8) Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich<br />

(EEG). 2004. Bundesratsdrucksache 290/04, Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH,<br />

Köln.<br />

(9) Leitfaden zur Überwachung des Betriebes von Siedlungsabfalldeponien, 1999. Ministerium<br />

für Umwelt und Verkehr, Reihe Abfall, Heft 56.<br />

(10) Reiling, W., 2004. Explosionsschutzdokument Deponie Burghof, 2004, im Auftrag der<br />

<strong>AVL</strong> GmbH.<br />

(11) Kabbe, G., Abschlussbericht zum Vorhaben „Möglichkeiten der Infiltration von Wasser<br />

in einen Deponiekörper zur Gewährleistung einer stabilen Gasproduktion und zur Reduzierung<br />

des Emissionspotenzials“, 1999. Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Rheinisch-Westfälischen<br />

Technischen Hochschule Aachen.<br />

(12) Heinz, H., <strong>Deponiegas</strong> in der Stilllegungs- und Nachsorgephase am Beispiel der Deponie<br />

Dreieich-Buchschlag, 2005. Rytec GmbH Frankfurt am Main, Flörsheim.

(13) Dehm, D., Abfallwirtschaftsbetrieb Ravensburg, 2005. Persönliche Mitteilung.<br />

(14) Gutachten zur Ermittlung der Folgekosten für die Deponien des Landkreises Ludwigsburg.<br />

03/2003. Erstellt von der ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH<br />

im Auftrag der <strong>AVL</strong> GmbH, Ludwigsburg.<br />

(15) Burkhardt, G., ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH, 2005. Persönliche<br />

Mitteilung.<br />

(16) Lehner, J., 2004. <strong>Deponiegas</strong> – Beschleunigung der Abbauprozesse, Methanoxidationsfilter.<br />

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg, Heft 77 der Reihe Abfall.<br />

(17) Yüce, S., Gebel, J., 2003. Untersuchung der Schwachgasnutzung mittels Membranverfahren<br />

in der Nachsorgephase von Hausmülldeponien. In: <strong>Deponiegas</strong> 2003 – Stilllegung<br />

und Nachsorge von Deponien, Hrsg. Rettenberger/Stegmann. Verlag Abfall Aktuell, Band 14.<br />

(18) Grundke, M., 2001. Katalytische Entsorgung von schwachmethanhaltigen <strong>Deponiegas</strong>en.<br />

Firmenschrift der Pro2 Anlagentechnik GmbH, Willich.<br />

(19) Steinbrecht, D., Matzmohr, R., Wolff, H.-J., Didik, H., 2003. Entsorgung von heizwertarmen<br />

Deponie-Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung. In: <strong>Deponiegas</strong> 2003 – Stilllegung<br />

und Nachsorge von Deponien, Hrsg. Rettenberger/Stegmann. Verlag Abfall Aktuell,<br />

Band 14.<br />

(20) Autotherme Oxidation für Abluft und Schwachgase: VocsiBox ® , Firmenschrift der<br />

HAASE Energietechnik AG, Neumünster, 2005.<br />

Auf die Grundlagen der Deponieentgasung wird in diesem Bericht nicht eingegangen. Einen<br />

guten Überblick kann sich der Leser unter anderem in folgenden Quellen verschaffen:<br />

Puscher, H. J., 1995. Die Deponie, Nutzen und Folgen. Fortbildungsveranstaltung des Landkreistags<br />

Baden-Württemberg, Februar 1995.<br />

Eisenlohr, M., 2004. Deponieentgasung, Betrieb, Stilllegung, Nachsorge – technische Bereiche,<br />

betriebliche Sicherung. Fortbildungsveranstaltung nach Deponieverordnung des Landkreistags<br />

Baden-Württemberg, Mai 2004.

Anlage 1<br />

Auszug aus der Chronologie der Deponieentgasung der Deponie "Burghof"<br />

November 1982 Erstellung einer Projektstudie über die Erfassung und Verwertungsmöglichkeiten<br />

von <strong>Deponiegas</strong><br />

Oktober 1983 Inbetriebnahme der Gasabfackelungsanlage und der Gasstation 1a mit<br />

Anschluss von 18 Gasbrunnen<br />

November 1984 Abschluss eines Gasliefervertrages zwischen dem Landkreis Ludwigsburg<br />

und den Neckarwerken Esslingen AG<br />

Dezember 1985 Inbetriebnahme der Gasübergabestation<br />

Dezember 1985 Inbetriebnahme des Blockkraftwerkes / <strong>Deponiegas</strong>verwertungsanlage<br />

(1. Ausbauabschnitt)<br />

November 1986 Vergabe der Bau- und Lieferleistungen für die Zwangsentgasungsanlagen<br />

im Entgasungsabschnitt 1b<br />

September 1988 Inbetriebnahme der Wärmeauskopplung vom BKW zur Beheizung der<br />

Deponiegebäude<br />

September 1990 Inbetriebnahme des 3. Gasmotors<br />

März 1995 Fertigstellung der Gasstation 2 als Anbau an die Gasstation 1b<br />

Mai 1999 Inbetriebnahme der Hochtemperaturabfackelungsanlage<br />

2001 / 2002 Umbau und Anschluss von 30 Gasbrunnen im Zuge der temporären<br />

Folienabdeckung (1. Bauabschnitt)<br />

September 2003 Umbau und Anschluss von 10 Gasbrunnen im Zuge der temporären Folienabdeckung<br />

(2. Bauabschnitt)<br />

Oktober 2003 Wiederinbetriebnahme der umgebauten und modernisierten Gassammelstation<br />

1b/2 und der Gasübergabestation<br />

Dezember 2003 Bauabnahme der Entgasungsmaßnahmen in den Baufeldern 6 + 7 des<br />

Deponieabschnittes IX<br />

Oktober 2004 Modernisierung und Erweiterung der Gassammelstation 9a / 9b

Anlage 2

![Handlungshilfe Neue Deponieverordnung [PDF] - Landesanstalt für ...](https://img.yumpu.com/5952676/1/184x260/handlungshilfe-neue-deponieverordnung-pdf-landesanstalt-fur-.jpg?quality=85)