DESIGN IN DER SCHULE - swv

DESIGN IN DER SCHULE - swv

DESIGN IN DER SCHULE - swv

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Universität Bern<br />

Institut für Erziehungswissenschaft<br />

Abteilung für Didaktik<br />

Master of Advanced Studies (MAS) in Fachdidaktik Kunst und Gestaltung<br />

Masterarbeit:<br />

<strong>DESIGN</strong> <strong>IN</strong> <strong>DER</strong> <strong>SCHULE</strong><br />

Argumente und Indizien für die Bezugsdisziplin Design<br />

und das Schulfach „Design und Technik“<br />

Zu Handen von:<br />

Prof. Dr. Rolf Becker, Studienleitung<br />

Universität Bern<br />

Muesmattstrasse 27<br />

3012 Bern<br />

Raimund Erdmann, Gutachter<br />

Dozent MAS Universität Bern<br />

Erdmann Design AG<br />

Stahlrain 2<br />

5200 Brugg<br />

Eingereicht durch:<br />

Beat Aepli<br />

Pädagogische Hochschule St.Gallen<br />

Notkerstrasse 27<br />

9000 St.Gallen<br />

beat.aepli@phsg.ch<br />

St. Gallen, 30. September 2011

Abstract II<br />

ABSTRACT<br />

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen der Weiterbildung MAS Fachdidaktik Gestaltung<br />

und Kunst an der Universität Bern und befasst sich mit der Bezeichnung für die Gestaltungsfä-‐<br />

cher Technische und Textile Gestaltung.<br />

Das Thema Bezugsdisziplin begleitet seit mehreren Jahren den Fachdiskurs der pädagogischen<br />

Hochschulen und der Berufsverbände aus dem Gestalterischen Bereich.<br />

Die Resultate der Arbeit zeigen deutliche Zusammenhänge der bisherigen Lehrpläne mit pro-‐<br />

fessionellem Design. Untermauert wird diese Feststellung durch einen Blick auf die Ausbildung<br />

in den Fachhochschulen. Design ist eine Bezugsdisziplin, die den Gestaltungsfächern Techni-‐<br />

sche und Textile Gestaltung die wissenschaftliche Abstützung zu einem wesentlichen Teil der<br />

Tätigkeiten bieten kann.<br />

Die Arbeit versteht sich als Diskussions-‐Beitrag und Ausgangspunkt für eine künftige wissen-‐<br />

schaftliche Abstützung des Fachs Design und Technik. Zudem soll aufgezeigt werden, wo For-‐<br />

schungsbedarf besteht.<br />

Das Ausgangsmaterial lieferte die Untersuchung Bildung in zweitausend Zielen von Fries et al. 1<br />

(2007). Diese wurde verglichen mit der Publikation <strong>DESIGN</strong> BASICS von Heufler 2 (2006).<br />

Mit Hilfe eines Vergleichsrasters aus Schlüsselwörtern konnten systematisch in einer Triangula-‐<br />

tion Zusammenhänge zu verwandten Bereichen aufgezeigt werden. Für die Klärung von Design<br />

als Bezugsdisziplin wurden die Studiengänge an den Fachhochschulen zu Hilfe gezogen. Bei<br />

weiteren Untersuchungen konnten die Begriffe und der Sprachgebrauch in der Schweiz, in<br />

Deutschland und in Österreich verglichen werden. Zudem wurde das Untersuchungsgebiet auf<br />

den englischsprachigen Raum ausgeweitet; insbesondere nach Grossbritannien, den USA und<br />

Australien.<br />

Im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 wird im Moment von einem Fach Gestalten für die<br />

drei Fächer Technische Gestaltung, Textile Gestaltung und Bildnerische Gestaltung gesprochen.<br />

Die ersten beiden müssten mit Blick auf die aktuellen Begriffe als Design und Technik bezeich-‐<br />

net werden, der dritte wird von den beteiligten Fachpersonen als Bild und Kunst vorgeschla-‐<br />

gen.<br />

Der grosse Vorteil des Doppelbegriffs Design und Technik wäre, dass die Gestaltung und die<br />

Technik als zentrale Inhalte bereits im Titel erscheinen. Der Doppelbegriff ist zudem internati-‐<br />

onal in Gebrauch.<br />

1 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />

2 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.

Inhaltsverzeichnis III<br />

<strong>IN</strong>HALTSVERZEICHNIS<br />

1 Vorwort...................................................................................................................................7<br />

1.1 Einleitung ......................................................................................................................7<br />

1.2 Themenrelevanz............................................................................................................7<br />

1.3 Ziele............................................................................................................................... 8<br />

1.4 Fragen............................................................................................................................8<br />

1.5 Aktuelle Situation in der Volksschule............................................................................9<br />

1.5.1 Bezeichnungen der Schulfächer ........................................................................9<br />

1.5.2 Fachbezeichnungen vor dem Lehrplan 21.........................................................9<br />

1.5.3 Lehrplan 21......................................................................................................10<br />

1.5.4 Design und Technik .........................................................................................11<br />

1.5.5 Begriffe im Englischsprachigen Bereich...........................................................11<br />

1.5.6 Lehrmittel für die Lehrperson .........................................................................12<br />

1.5.7 Fachverbände ..................................................................................................13<br />

1.5.8 Fachdidaktik-‐Lehrpersonen und Berufsverbände ...........................................13<br />

1.6 Hypothesen .................................................................................................................14<br />

Hypothese 1 ................................................................................................................14<br />

Hypothese 2 ................................................................................................................14<br />

Hypothese 3 ................................................................................................................14<br />

Hypothese 4 ................................................................................................................14<br />

1.7 Konzept der Vorgehensweise......................................................................................14<br />

1.7.1 Übersicht .........................................................................................................15<br />

1.7.2 Vergleichsmengen ...........................................................................................15<br />

1.7.3 Kategoriensystem............................................................................................16<br />

1.8 Untersuchungsmethoden............................................................................................17<br />

1.8.1 Literaturstudium..............................................................................................17<br />

1.8.2 Sekundäranalyse und Vergleichsmenge..........................................................17<br />

1.8.3 Quantitative Messung .....................................................................................17<br />

1.8.4 Qualitative Messung........................................................................................18<br />

1.8.5 Vergleichsraster und Triangulation .................................................................18<br />

1.9 Abgrenzung .................................................................................................................19<br />

2 Design im Kontext.................................................................................................................20<br />

2.1 Verschiedene Sprachen – Verschiedene Sichtweisen .................................................20<br />

2.1.1 Babylonische Sprachverwirrung ......................................................................20<br />

2.1.2 Der Stein von Rosetta......................................................................................20<br />

2.2 «Bildung in 2000 Zielen» und «<strong>DESIGN</strong> BASICS».........................................................22<br />

2.2.1 Menge A: Nomen in «Bildung in 2000 Zielen» ................................................22<br />

2.2.2 Nomen im Design-‐Prozess von Heufler ...........................................................23<br />

2.2.3 Menge B: Nomen in «Design-‐Basics» ..............................................................24<br />

2.2.4 Nomen Lehrplan und Nomen Designprozess ..................................................25<br />

2.2.5 Vergleichsraster mit Klassierung .....................................................................26

Inhaltsverzeichnis IV<br />

2.2.6 Auswertung der Nomen ..................................................................................32<br />

2.2.8 Verben im Designprozess ................................................................................33<br />

2.2.9 Auswertung Verben.........................................................................................34<br />

3 Design als Wissenschaft........................................................................................................35<br />

3.1 Argumente aus der Fachliteratur ................................................................................35<br />

3.1 Studium Design ...........................................................................................................36<br />

3.1.1 Aktuelle Situation ............................................................................................36<br />

3.1.2 Studium in der Schweiz ...................................................................................36<br />

3.1.3 Studium in Deutschland ..................................................................................38<br />

3. 2 Design-‐Theorie ............................................................................................................38<br />

3.2.1 Literaturhinweise.............................................................................................38<br />

3.2.2 Teilgebiete von Design ....................................................................................39<br />

3.2.3 Interdisziplinarität ...........................................................................................39<br />

3.2.4 Intellektuelle Tiefe...........................................................................................40<br />

3.3 Design-‐Praxis ...............................................................................................................40<br />

3.3.1 Fachgebiet .......................................................................................................40<br />

3.3.2 Leistungsqualität der Ausbildung ....................................................................40<br />

3.4 Fachsprache ................................................................................................................41<br />

3.4.1 Wörterbuch .....................................................................................................41<br />

3.4.2 Formfächer ......................................................................................................41<br />

3.4.3 Prinzipien der Gestaltung ................................................................................41<br />

3.4.4 Every Thing Design ..........................................................................................41<br />

3.4.5 Die Welt der Dinge ..........................................................................................42<br />

3.4.6 Error-‐Design.....................................................................................................42<br />

3.4.7 Fachsprache in Lehrmitteln .............................................................................42<br />

3.5 Design-‐Geschichte.......................................................................................................43<br />

3.5.2 Design im Kunstunterricht...............................................................................43<br />

3.6 Bezugsdisziplinen ........................................................................................................43<br />

3.6.1 Modell der Disziplinen.....................................................................................43<br />

3.6.2 Modell mit verschiedenen Ebenen..................................................................46<br />

3.6.3 Bezugsdisziplinen im textilen Bereich .............................................................47<br />

3.7 Forschung....................................................................................................................47<br />

3.7.1 Tagungen .........................................................................................................48<br />

3.7.2 Wissenschaftliches Arbeiten ...........................................................................48<br />

4 Didaktik.................................................................................................................................49<br />

4.1 Fachdidaktische Aspekte von Design ..........................................................................49<br />

4.1.1 Lehrmittel Fachdidaktik...................................................................................49<br />

4.1.2 Textildidaktik ...................................................................................................49<br />

4.1.2 Technikunterricht ............................................................................................49<br />

4.2 Designprozess aus Sicht der Fachdidaktik...................................................................50<br />

4.2.1 Mitgestaltung, Emotionen und Spannung.......................................................50<br />

4.2.2 Methoden-‐Karten IDEO...................................................................................55<br />

4.2.3 Designprozesse................................................................................................56

Inhaltsverzeichnis V<br />

5 Vom Mosaikstein zum Gesamtbild .......................................................................................58<br />

5.1 Der Vergleichsraster....................................................................................................58<br />

5.1.1 Entwicklung des Vergleichsrasters ..................................................................58<br />

5.1.2 Bildung in 2000 Zielen .....................................................................................58<br />

5.1.3 Argumentarium ...............................................................................................59<br />

5.1.4 Referenzrahmen Gestaltung und Kunst ..........................................................60<br />

5.2 Fachhochschulen.........................................................................................................61<br />

5.2.1 Studiengänge in der Schweiz...........................................................................61<br />

5.2.2 Hochschule der Künste Bern, Berner Fachhochschule ....................................62<br />

5.2.3 Hochschule der Künste Nordwestschweiz.......................................................62<br />

5.2.4 Design & Kunst an der Hochschule Luzern ......................................................63<br />

5.2.5 Textildesign an der Hochschule Luzern ...........................................................64<br />

5.2.5 Zürcher Hochschule der Künste.......................................................................64<br />

5.3 Nachbardisziplinen und andere Länder.......................................................................65<br />

5.3.1 Kunst und Kultur aus Österreich......................................................................65<br />

5.3.2 Design als Marketing-‐Mittel für Europa ..........................................................66<br />

5.3.3 Österreich: technisches Werken .....................................................................67<br />

5.3.4 Österreich: Textiles Werken ............................................................................68<br />

5.3.5 Technische Standards USA und Deutschland ..................................................69<br />

5.3.6 Australien New South Wales: Design and Technology....................................71<br />

5.3.7 Australien New South Wales: Textile Technology ...........................................72<br />

5.3.8 Auswertung Triangulation ...............................................................................73<br />

5.4 Weitere Aspekte..........................................................................................................76<br />

5.4.1 Alltagsobjekte..................................................................................................76<br />

5.4.2 Wettbewerbe ..................................................................................................76<br />

5.4.3 Museen............................................................................................................76<br />

6 Erkenntnisse .........................................................................................................................77<br />

6.1 Zusammenfassung.......................................................................................................77<br />

6.1.1 Vergleich..........................................................................................................77<br />

6.1.2 Triangulation ...................................................................................................77<br />

6.2 Beantwortung der Hypothesen...................................................................................77<br />

Fachbezeichnungen ....................................................................................................77<br />

Verwandtschaft mit Design.........................................................................................78<br />

Studiendisziplinen .......................................................................................................78<br />

Bezugsdisziplinen ........................................................................................................78<br />

Gegenpositionen.........................................................................................................78<br />

6.3 Schlussfolgerungen .....................................................................................................79<br />

Literaturverzeichnis ....................................................................................................................80<br />

Anhang........................................................................................................................................ 86<br />

Anhang 1: Abbildungsverzeichnis.........................................................................................86<br />

Anhang 2: Tabellenverzeichnis .............................................................................................87<br />

Anhang 3: Begriffe ................................................................................................................89<br />

Anhang 4: Die Gestaltungsfächer .........................................................................................92

Inhaltsverzeichnis VI<br />

Anhang 5: Auswertung der Nomen in «Bildung in 2000 Zielen»..........................................93<br />

Anhang 6: Auswertung der Nomen aus der Vergleichsmenge.............................................95<br />

Anhang 7: Standards USA und Deutschland.........................................................................96<br />

Anhang 8: Beispiele von Designprozessen............................................................................99<br />

Anhang 9: Untersuchungsraster Triangulation...................................................................100

1 VORWORT<br />

1 VORWORT<br />

1.1 E<strong>IN</strong>LEITUNG<br />

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, ob Design als Bezugsdisziplin für die gestalterischen<br />

Fächer „Technische und Textile Gestaltung“ gelten kann. Ferner wird untersucht, welche Alter-‐<br />

nativen es dazu geben könnte.<br />

Im Zusammenhang mit dem HarmoS-‐Konkordat 3 „Interkantonale Vereinbarung über die Harmo-‐<br />

nisierung der obligatorischen Schule“ werden aktuell die Lehrpläne für das Projekt Lehrplan 21 4<br />

ausgearbeitet. Der Autor ist daran beteiligt. Er unterrichtete über 20 Jahre an der Oberstufe der<br />

Volksschule die gestalterischen Fächer Bildnerische Gestaltung und Technische Gestaltung, lehr-‐<br />

te an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen Technische Gestaltung (Werken), Bildnerische<br />

Gestaltung und Bereichsdidaktik Gestaltung (Design). Seine Erfahrung aus der Gestaltung eines<br />

Lehrmittels über Bumerangs wie die Entwicklung und industrielle Herstellung dieses Spiel-‐ und<br />

Sportgeräts flossen in die Schulpraxis, in andere Lehrmittel und in das Interesse für die Beschäf-‐<br />

tigung mit Produktdesign ein. Die didaktische Auseinandersetzung mit Nussknackern in der Pro-‐<br />

jektarbeit der MAS Kunst und Gestaltung der Universität Bern waren eine Folge des Moduls<br />

Design und ebnete den Zugang und das Interesse zur Auseinandersetzung mit dem aktuellen<br />

Thema dieser vorliegenden Arbeit.<br />

1.2 THEMENRELEVANZ<br />

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat für Deutschland die Relevanz der Bezugs-‐<br />

disziplinen aufgezeigt. Klieme (2007) 5 hält fest:<br />

„Unterrichtsfächer korrespondieren mit wissenschaftlichen Disziplinen, die bestimmte<br />

Weltsichten (eine historische, literarisch-‐kulturelle, naturwissenschaftliche usw.) ausar-‐<br />

beiten und dabei bestimmte „Codes“ einführen [...].“<br />

In der Schweiz findet sich nichts Vergleichbares; es ist eine babylonische Sprachverwirrung fest-‐<br />

zustellen: Bisher wurden für die drei gestalterischen Fächer nach Fries 6 „22 im Detail unter-‐<br />

schiedliche Bezeichnungen“ in den Lehrplänen der Volksschule in der Deutschschweiz verwen-‐<br />

det. Im Anhang 2 sind deshalb die Definitionen nach Duden und weiterer Quellen aufgeführt.<br />

3 EDK (2009): HarmoS-‐Konkordat.<br />

4 EDK (2010): Projekt Lehrplan 21.<br />

5 Klieme, Eckhard et al. (2007): Expertise: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. S. 25.<br />

6 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 33.<br />

7

1 VORWORT<br />

1.3 ZIELE<br />

Die Arbeit möchte das Verständnis für die aktuellen begrifflichen und inhaltlichen Fachentwick-‐<br />

lungen fördern und die wissenschaftliche Abstützung der Fächer Technische und Textile Gestal-‐<br />

tung (Design & Technik) aufzeigen.<br />

1. Ein wichtiges Ziel ist eine Übersicht über die verwendeten und in Frage kommenden<br />

Fachbegriffe.<br />

2. Ein nächstes Ziel ist die Klärung der Frage, ob die bisherigen Lehrpläne Gemeinsamkei-‐<br />

ten mit Inhalten und Tätigkeiten aus dem Bereich Design aufweisen.<br />

3. Weiter soll geklärt werden, welches die wissenschaftlichen Bezugsdisziplinen für die Ge-‐<br />

staltungsfächer Technische und Textile Gestaltung sind oder sein könnten.<br />

1.4 FRAGEN<br />

Zu Beginn der Arbeit standen folgende Fragen im Raum:<br />

• Welche Tätigkeiten werden in der Technischen Gestaltung und in der Textilen Ge-‐<br />

staltung ausgeübt, die auch im Designbereich eine Rolle spielen?<br />

• Mit welcher Untersuchungsmethode lassen sich die Lehrpläne aus der Volksschule<br />

mit Publikationen aus dem Designbereich vergleichen?<br />

• Kann Design als wissenschaftliche Bezugsdisziplin für die gestalterischen Fächer<br />

Technisches und Textiles Werken gelten?<br />

• Gibt es weitere Disziplinen, welche als Bezugsdisziplin gelten können?<br />

• Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Inhalten, Zielen und Tätigkei-‐<br />

ten?<br />

8

1 VORWORT<br />

1.5 AKTUELLE SITUATION <strong>IN</strong> <strong>DER</strong> VOLKS<strong>SCHULE</strong><br />

Der Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des LCH stellte bereits 2005 fest, dass ein ernst ge-‐<br />

nommenes Fach „in breit anerkannten wissenschaftlichen Konzepten“ gründen soll. 7<br />

1.5.1 Bezeichnungen der Schulfächer<br />

Die drei Schulfächer werden in den nachfolgenden Texten mit „Bildnerische Gestaltung“, „Tech-‐<br />

nische Gestaltung“ und „Textile Gestaltung“ bezeichnet. Die Begriffe „Gestaltung“ und „Design“<br />

werden synonym verwendet.<br />

Technische<br />

Gestaltung<br />

Abbildung 1: Die drei Gestaltungsfächer<br />

Drei Gestaltungsfächer<br />

Texsle<br />

Gestaltung<br />

1.5.2 Fachbezeichnungen vor dem Lehrplan 21<br />

Im Lehrmittel „Formen-‐Falten-‐Feilen“ 8 wird bereits unter „Didaktik – Allgemeines“ über die<br />

Fachbegriffe gesprochen. Auch bei der Datenerhebung von Fries 9 (2007) existierten für die Fä-‐<br />

cher Technische und Textile Gestaltung die unter Tabelle 1 aufgeführten Varianten: a) mit zwei<br />

Fächern und zwei Begriffen, b) mit zwei Fächern und einem gemeinsamen Begriff und c) mit<br />

einem Fach und einem Begriff.<br />

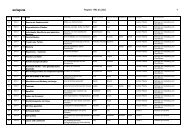

Tabelle 1: Zusammenstellung der zwei Fächer Technische und Textile Gestaltung (Fries 2007)<br />

Technische Gestaltung Textile Gestaltung gemeinsamer Fachbe-‐<br />

griff (Technische und<br />

Textile Gestaltung)<br />

Kantone<br />

Handarbeit / Werken Textilarbeit / Textiles Werken BS 1991<br />

Handarbeit Werken Handarbeit textil GR 1993<br />

Werken Handarbeit SG 1997<br />

Werken Textiles Gestalten BL 2004<br />

7<br />

Strittmatter, Anton (2005): Argumentieren, was das Zeug hält? S. 53.<br />

8<br />

Nell, Peter et al. (2002): Formen, Falten, Feilen. S. 3.<br />

9<br />

Fries, Anna Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 32.<br />

Bildnerische<br />

Gestaltung<br />

9

1 VORWORT<br />

Werken Textiles Werken AG 2000<br />

Handarbeit ZH 1991<br />

Handwerkliches Gestalten SH 2001<br />

Manuelles Gestalten BS 2002<br />

Technisches und textiles<br />

Gestalten<br />

Textiles und Nichttextiles<br />

Gestalten<br />

BE 1995<br />

BL 1998<br />

Werken SO 1992/96, AI 1996/2004,<br />

AR 1996<br />

Werken und Gestalten TG 1996<br />

Gestalten (über alle drei<br />

Fachbereiche)<br />

10<br />

BL 2 1998 (nur Unterstufe, 1.<br />

und 2. Klasse)<br />

In Kanton Baselland gab es ab 1998 für die Unterstufe der Primarstufe ein gemeinsames Fach<br />

„Gestalten“ für alle drei Fächer.<br />

Dass die bisherigen zwei Fächer mindestens vom Begriff her neu zu einem Fach umfunktioniert<br />

wurden, erschwert die Fachdiskussion, weil die gewachsenen Strukturen in den Verbänden an-‐<br />

ders sind. Die eher unglückliche Bezeichnung mit dem substantivierten Verb Gestalten er-‐<br />

schwert zusätzlich die Legitimation, auch gegenüber andern Fächern.<br />

1.5.3 Lehrplan 21<br />

Bei der ersten Fassung des HarmoS-‐Konkordats 10 ist aus den sonst schon lange verschwundenen<br />

substantivierten Verben (Singen, Turnen, Rechnen, ...) einzig der Begriff „Gestalten“ übrig ge-‐<br />

blieben. Dies führte zu Diskussionen und zu Veränderungswünschen. 2010 wurden die Grundla-‐<br />

gen trotzdem für den Lehrplan 21 verabschiedet 11 .<br />

Die Vorgaben der Projektleitung waren ein gemeinsames Fach „Gestalten“ für den 1. Zyklus<br />

(Kindergarten und Unterstufe), und zwei Fächer für den zweiten und dritten Zyklus.“<br />

10 EDK (2009): HarmoS-‐Konkordat.<br />

11 EDK (2010): Grundlagen Lehrplan 21.

1 VORWORT<br />

Texsles und<br />

Technisches<br />

Gestalten<br />

Abbildung 2: Begriffe zu Beginn des Lehrplans 21<br />

1.5.4 Design und Technik<br />

Gestalten<br />

Bildnerisches<br />

Gestalten<br />

Ein Wechsel in die Berufswelt der Designer und Ingenieure. Diese Berufsgruppen sind laut Meret<br />

in der Fachzeitschrift Hochparterre (2011) 12 dabei, die „Zusammenarbeit bereits in der Ausbil-‐<br />

dung zu trainieren.“<br />

Diethard Janssen 13 plädiert für eine Einheit von Design und Technik: „Beide Disziplinen sollen die<br />

von uns Menschen geschaffene künstliche Umwelt gestalten und verändern.“ Neue Technolo-‐<br />

gien und Materialien sind nach Kurz & Zebner (2011) 14 wichtige Faktoren für eine gute Zusam-‐<br />

menarbeit der Bereiche Design und Technik.<br />

1.5.5 Begriffe im Englischsprachigen Bereich<br />

In Grossbritannien existiert das Fach „Design and Technology“ für „Gestaltung und Technik“. 15<br />

Ferner gibt es das Fach „Design and Arts“ für „Gestaltung und Kunst“. Die Beschreibung dieser<br />

Tatsache von Oelkers und Reusser 16 sind aufschlussreich. Erstaunlich ist der aktuelle Stand der<br />

Unterlagen und Lehrpläne: Die Universität Cambridge 17 publiziert bereits die national gültigen<br />

Unterlagen für die Kompetenzprüfungen im November 2012.<br />

In den USA 18 ist der Begriff Technology verbreitet. Aktuell läuft unter dem Begriff „ENG<strong>IN</strong>EER<strong>IN</strong>G<br />

ByDesign“ 19 ein Programm für die Schule, welches dem Design-‐Prozess gebührende Beachtung<br />

schenkt.<br />

In Australien wird gemäss Lehrplänen von New South Wales für den technischen Bereich „De-‐<br />

sign and Technology“ und für den textilen Bereich „Textile Technology“ verwendet. 20<br />

In Singapur hat das Ministry of Education den Lehrplan mit den Begriffen „Design and Technolo-‐<br />

gy“ erlassen. 21<br />

12<br />

Meret, Ernst (2011): Jetzt lernen die Ingenieure die Sprache der Gestalter. S. 22-‐27.<br />

13<br />

Jansen, Diethard (2010): Der gemeinsame Nenner. S.75.<br />

14 14<br />

Kurz & Zebner (2011) in Eisele und Bürdek (2001). Design. 21. Jahrhundert.<br />

15<br />

Verband in Grossbritannien: http://www.data.org.uk.<br />

16<br />

Oelkers, Jürgen und Reusser, Kurt (2008): Qualität entwickeln -‐ Standards sichern – mit Differenzen umgehen.<br />

17 Universität Cambridge (2009): Examination in November 2012. University of Cambridge.<br />

18 USA (2011): Internationale Technology und Ingenieur-‐Vereinigung (STEM).<br />

19 USA (2011): International Technology and Engineering Educators Association.<br />

20 Lehrplan New South Wales NSW (2003): Boards of Studies NSW. Sydney.<br />

11

1 VORWORT<br />

Selbst aus Samoa gibt es Unterlagen zum Fach „Design and Technology“ und zum „The Design<br />

Prozess“. 22 Die Suche ist nicht abschliessend.<br />

1.5.6 Lehrmittel für die Lehrperson<br />

In den Lehrmitteln für die Lehrpersonen werden die zu ihrer Entstehungszeit fachdidaktischen<br />

Inhalte thematisiert. In einzelnen Fachgebieten werden sie in der Praxis auch dann noch ver-‐<br />

wendet, wenn sich die Fachdidaktik in der Zwischenzeit weiter entwickelt hat. Die bewährten<br />

Lehrmittel werden weiterhin verwendet und aus Sicht der Ausbildungsinstitutionen und Auf-‐<br />

sichtsbehörden als sogenannte „versteckte Lehrpläne“ erlebt.<br />

Für die folgende ausgewählte Übersicht werden Publikationen herangezogen, welche in den<br />

Fächern Technische und Textile Gestaltung verwendet werden.<br />

a) Formen – Falten – Feilen (2002) 23 : Im Sammelordner sind Unterlagen für die Unter-‐ und Mit-‐<br />

telstufe der Volksschule zusammengestellt. Die Themenbereiche sind Ausdruck -‐ Spiel, Ge-‐<br />

brauchsgegenstände -‐ Hilfsmittel, Bauen und Bewegung -‐Fahrzeug -‐ Maschinen.<br />

Fazit: Die Themen sind immer noch aktuell.<br />

b) Werkfelder 1 und 2 (2002) 24 : Werkfelder 1 ist ein „Fundus für das konstruktive und plastische<br />

Gestalten.“ Die Kapitel sind Wohnen, Bauen, Konstruieren; Klang, Ton, Geräusche -‐ Energie,<br />

Antrieb, Bewegung – Schmuck -‐ Weitere Themenbereiche und Berichte. Werkfelder 2 befasst<br />

sich mit den Grundlagen zum Gestaltungsprozess, mit Werkstoffen, Techniken und Werkzeugen.<br />

Fazit: Anregungen und Beispiele für die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler für Werkfel-‐<br />

der 1 und viel Sachwissen kurz zusammengefasst für Werkfelder 2.<br />

c) Fadenflip 1 und 2 (2001) 25 : Das Lehrmittel „fadenflip – Textiles Gestalten 1“ hat zum Thema<br />

„die Textilen Techniken und Gestalten“. Band 2 bringt „Nähgrundlagen, Schnittmuster, Nähen,<br />

Tricot, Patchwork, Flicken, Leder“ und „Rund um Textilien“ als Kapitelüberschriften.<br />

Fazit: Der Fokus liegt bei Materialkenntnissen, Technologien und Gestaltung.<br />

d) Textildidaktik (2005) 26 : Ein umfassendes Lehrwerk mit Stichwörtern wie „Erfahrungsfelder,<br />

Fachgeschichte, Fachdidaktische Grundlagen, Kulturwissenschaftliche Didaktikkonzepte, Ästheti-‐<br />

sche Bildung, Biographisches Lernen, Konstruktivistische Fachdidaktik, Kreativität, Neurobiolo-‐<br />

gie, Methodische Entscheidungen, pädagogische Diagnostik im Textilunterricht“.<br />

Fazit: Das Werk ist auf dem Weg zur Fachwissenschaftlicher Abstützung.<br />

21 Ministerium für Erziehung Singapur (2006): Design & Technology Syllabus.<br />

22 Samoa (ohne Datum): Design and Technonogy. The Design Process.<br />

23<br />

Nell, Peter et al. (2002): Formen, Falten, Feilen.<br />

24<br />

Speiser Niggli, Verena (2002): Werkfelder 1 und 2 (2002).<br />

25<br />

Lehrmittelverlag des Kantons St. Gallen (2008).<br />

26<br />

Kolhoff-‐Kahl, Iris (2005): Textildidaktik. Eine Einführung.<br />

12

1 VORWORT<br />

e) Fachdidaktik Technisches Gestalten / Werken (2003) 27 : Fachgeschichte, Fachverständnis,<br />

Ästhetische Bildung, Technik und technische Bildung, Didaktische Perspektive, Bezugswissen-‐<br />

schaftliche Perspektive und Infrastruktur.<br />

Fazit: Die Bezugswissenschaften und die Fachdidaktik werden eingehend thematisiert. Das<br />

Lehrmittel ist für die Technische und die Textile Gestaltung mit gemeinsamen Grundlagen konzi-‐<br />

piert.<br />

f) Werkweiser 1-‐3 (2002) 28 : Grundlagen, Unterrichtsvorhaben und im Anhang die Werkstoffe,<br />

Werkzeuge und Verfahren.<br />

Fazit: Ein Lehrmittel für die Technische und Textile Gestaltung, wobei das Material fächerüber-‐<br />

greifend verwendet wird. Die fachspezifischen Lernformen (S. 17) sind ein wichtiger Bestandteil<br />

der Fachdidaktik. Die didaktischen Schritte (S. 16) und die Phasen der Problemlösung basieren<br />

weitgehend auf der Planung einer „thematischen Unterrichtseinheit“ (S.15) durch die Lehrper-‐<br />

son. Wissenschaftliche Bezugsdisziplinen werden nicht thematisiert.<br />

1.5.7 Fachverbände<br />

Die Fachverbände der drei Gestaltungsfächer publizieren eigene Fachzeitschriften und setzen<br />

sich schulpolitisch für die Lehrpersonen und ihr Fach ein. Die inhaltlich nächsten Verbände sind:<br />

a) Schweizerischer Verband der LehrerInnen für bildnerische Gestaltung LBG/EAV,<br />

b) <strong>swv</strong> Design und Technik 29 , schweizerischer Werklehrerinnen-‐ und Werklehrerverein,<br />

c) LCH-‐tw 30 ist der Berufsverband der Lehrerinnen für Textile Gestaltung.<br />

1.5.8 Fachdidaktik-‐Lehrpersonen und Berufsverbände<br />

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe 31 aus Fachverbänden und Vertretungen der Pädagogischen<br />

Hochschulen erarbeitete im Hinblick auf den Lehrplans 21 32 einen Vorschlag für die Fachbegriffe<br />

im Bildungsbereich: „Künste“ (Kunst, Design, Musik) anstelle des Vorschlags für den LP 21 Musik,<br />

Kunst und Gestaltung. Die zwei Bereiche (Fachbereiche): „Kunst und Design“, Unterteilung bei<br />

zwei Bereichen: „Design und Technik“ und „Bild und Kunst“.<br />

Design und<br />

Technik<br />

Abbildung 3: Vorschlag der Arbeitsgruppe<br />

27<br />

Birri, Christian et al. (2002): Didaktik Technische und Textile Gestaltung.<br />

28<br />

Dittli, Viktor et al. (2002): Werkweiser 3.<br />

29<br />

<strong>swv</strong> design und technik, Schweizerischer Werklehrerinnen-‐ und Werklehrerverein.<br />

30<br />

LCH-‐tw: Berufsverband der Lehrerinnen für Textile Gestaltung.<br />

31<br />

Arbeitsgruppe der SGL (Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen-‐ und Lehrerbildung).<br />

32 Grundlagen für den Lehrplan 21.<br />

Kunst und<br />

Design<br />

Bild und<br />

Kunst<br />

13

1 VORWORT<br />

1.6 HYPOTHESEN<br />

Die folgenden vier Hypothesen beziehen sich auf die Schulfächer „Technische Gestaltung“ und<br />

„Textile Gestaltung“.<br />

Hypothese 1<br />

Es existiert bis jetzt noch keine allgemein anerkannte wissenschaftliche Bezugsdisziplin für diese<br />

Schulfächer.<br />

Hypothese 2<br />

In den Lehrplänen der Volksschule lassen sich Vorgehensweisen, Inhalte und Tätigkeiten fest-‐<br />

stellen, welche auch in professionellen Prozessen und -‐produkten im Zusammenhang mit Design<br />

Bestandteile der Tätigkeiten von Designern sind.<br />

Hypothese 3<br />

Design gehört aufgrund der Bezeichnungen der Studiengänge an Fachhochschulen und Universi-‐<br />

täten zu den Bezugswissenschaften.<br />

Hypothese 4<br />

Design als Bezugswissenschaft passt besser als andere in Frage kommende Wissenschaften zu<br />

den prozess-‐ und produktorientierten kreativen und handwerklichen Tätigkeiten von Gestalten<br />

und Erfinden.<br />

1.7 KONZEPT <strong>DER</strong> VORGEHENSWEISE<br />

Der Ausgangspunkt bildet eine Sekundäranalyse von „Bildung in zweitausend Zielen“ (Fries et<br />

al., 2007) 33 . Das Ziel ist die Darstellung der unterschiedlichen „Sprachen“ in Fachbüchern über<br />

Design und in der Darstellung von Lehrplänen in der Volksschulstufe und das Auffinden von Ge-‐<br />

meinsamkeiten und Unterschieden. Als Modell für die Darstellung wird ein Vergleichsraster ge-‐<br />

sucht. Als Vergleichsmenge wurden die Daten aus Design Basics von Heufler (2006) 34 gewählt.<br />

Sie ersetzen die geplanten Daten aus Lidwell (2003) 35 und Brandes (2009) 36 . Diese sind auf ei-‐<br />

nem zu hohen Abstraktionsniveau, um eine praktikable Vergleichsgrösse mit den Daten aus den<br />

Lehrplänen zu generieren.<br />

33 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in Zweitausend Zielen.<br />

34 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.<br />

35 Lidwell, William et al. (2003): Design. Die 100 Prinzipien für erfolgreiche Gestaltung.<br />

36 Brandes, Uta et al. (2009): Designtheorie und Designforschung.<br />

14

1 VORWORT<br />

1.7.1 Übersicht<br />

Die Darstellung des Vorgehens, welches sich im Laufe des Arbeitsprozesses erweiterte.<br />

Abbildung 4: Übersicht über die Vorgehensweise<br />

1.7.2 Vergleichsmengen<br />

Fries et al. (2007) 37 untersuchten die Lehrpläne der Deutschschweiz anhand der verwendeten<br />

Begriffe. Dieses Vorgehen eignet sich für ähnliche Textsorten: Zielorientierte Lehrpläne aus der<br />

Schweiz konnten auf diese Art sehr gut verglichen werden. Für einen Vergleich über diesen Kon-‐<br />

text hinaus musste ein weiteres adäquates Verfahren herangezogen werden.<br />

37 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007) Bildung in zweitausend Zielen.<br />

15

1 VORWORT<br />

Die Reduktion der Komplexität konnte durch gemeinsame Nenner erreicht werden. In „Bildung<br />

in zweitausend Zielen“ (Fries et al. 2007) 38 wurden dazu die Nomen und später im Verlauf der<br />

Untersuchung auch die Verben verwendet. Das ergab das erste Konzentrat.<br />

Täsgkeiten<br />

Produkte<br />

Inhalte<br />

Konzentrat aus<br />

2000 Ziele<br />

Abbildung 5: Zwei vergleichbare Mengen<br />

Die Vergleichsmenge wurde in einem Fachbuch mit Information über den Bereich Design vermu-‐<br />

tet, das durch Gerhard Heufler 39 geschrieben wurde. Dieses musste zuerst ähnlich wie bei der<br />

Vergleichsmenge gefiltert und auf das Wesentliche reduziert werden: auf die Nomen und Ver-‐<br />

ben, welche Design und den Designprozess beschreiben.<br />

Diese zwei Vergleichsmengen entstanden im Hinblick auf:<br />

a) Vergleich der Nomen (Inhalte, Produkte, Themen, Materialien)<br />

b) Vergleich der Verben (Tätigkeiten, Verhalten, Beschäftigungen)<br />

c) Einer Zusammenfassung aus diesen beiden Vergleichen.<br />

1.7.3 Kategoriensystem<br />

Täsgkeiten<br />

Das Kategoriensystem von Fries et al. (2007) 40 mit den 480 Relationen konnte für die Bearbei-‐<br />

tung der Thesen nicht verwendet werden. Es wurde ursprünglich eingesetzt für den Vergleich<br />

von gleichartigen Texten (Lehrplänen).<br />

38 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />

39 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.<br />

40 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 19.<br />

Produkte<br />

Inhalte<br />

Konzentrat aus<br />

<strong>DESIGN</strong> BASICS<br />

16

1 VORWORT<br />

1.8 UNTERSUCHUNGSMETHODEN<br />

In der folgenden Untersuchung wurden verschiedene Instrumente eingesetzt, welche sich im<br />

Idealfall ergänzen.<br />

1.8.1 Literaturstudium<br />

In den Studiengängen der Universitäten und Fachhochschulen wird nach der Disziplin Design /<br />

Gestaltung gesucht. Die Disziplinen, die sich bei der Literaturrecherche als Alternativen aufdrän-‐<br />

gen, werden erfasst und in einzelne Untersuchungen miteinbezogen.<br />

1.8.2 Sekundäranalyse und Vergleichsmenge<br />

Mit Hilfe der Lehrpläne der Deutschschweiz im Gestaltungsbereich einerseits und dem Fachge-‐<br />

biet des Designs andererseits wird ein Vergleich der zwei Gebiete möglich.<br />

Die Daten von „Bildung in zweitausend Zielen“ (Fries et al.) 41 bilden die eine Menge. Die Publika-‐<br />

tion „<strong>DESIGN</strong> BASICS“ (Heufler 2006) 42 bildet die Vergleichsmenge. Die Begriffe der Kategorien<br />

stammen aus dem Glossar der Computerlinguistik der Universität Zürich 43 :<br />

„Die wichtigsten lexikalischen Kategorien sind: Nomen (N), Verben (V), Adjektive (A) und<br />

Präpositionen (P). Lexikalische Kategorien werden auch syntaktische Kategorien oder<br />

Klassen genannt.“<br />

Wenn ausschliesslich Wörter mit 5 und mehr Nennungen genommen werden, dann gibt es fol-‐<br />

gende Ausgangslage: Die Nomen sind bei Fries et al. die grösste Gruppe 44 (200 Nennungen). Die<br />

Anzahl der Verben ist geringer (130 Nennungen). Die Adjektive (70 Nennungen) wurden nicht<br />

untersucht, weil sie die Eigenschaften der Verben und Nomen genauer beschreiben, das Kon-‐<br />

zentrat aber wieder erweitern würden (z. B. „abbaubar, grafisch, plastisch, werkstoffgerecht,<br />

funktionsgerecht, ...“). Präpositionen wurden schon bereits bei Fries nicht untersucht und folg-‐<br />

lich nicht in weitere Überlegungen einbezogen.<br />

1.8.3 Quantitative Messung<br />

Mit dem Einsatz der Suchfunktion einer Software wurde die Häufigkeit der Wörter erhoben.<br />

Dabei wurde darauf geachtet, dass diese stets identisch durchgeführt wurde (ganze Wörtern<br />

und die Gross-‐ und Kleinschreibung beachtend).<br />

41<br />

Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 33ff.<br />

42<br />

Heufler, Gerhard (2006): Design Basics.<br />

43<br />

Wortkategorien: http://kitt.cl.uzh.ch/kitt/clglossar/index.php/Lexikalische_Kategorie.<br />

44 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen. S. 34.<br />

17

1 VORWORT<br />

1.8.4 Qualitative Messung<br />

Mit Hilfe des «duden online» 45 werden die inhaltliche Nähe (Synonyme) oder Distanz eingeteilt.<br />

Bei der Suche in Texten nach Nomen wird nicht mit Lexemen 46 gearbeitet, weil die Genauigkeit<br />

darunter leiden würde. Somit konnte vermieden werden, dass bereits gemeinsame Wortteile zu<br />

Übereinstimmungen führten. Werk, Werken, Werkzeug, werken, Werkbank, Werkstatt, etc.<br />

konnten somit differenziert werden.<br />

1.8.5 Vergleichsraster und Triangulation<br />

Mit Hilfe eines Vergleichsrasters ist eine Triangulation möglich. Die Triangulation stammt aus<br />

dem Kontext der qualitativen Forschung der Sozialwissenschaften. Das Ziel ist es, ermittelte<br />

Daten und deren Interpretation mit anderen Untersuchungsergebnissen zu vergleichen.<br />

Die Definition von Triangulation nach Flick 47 :<br />

„Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen unter-‐<br />

suchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen.<br />

Diese Perspektiven können sich in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden,<br />

und/oder unterschiedlichen gewählten theoretischen Zugängen konkretisieren, wobei<br />

beides wiederum mit einander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft werden sollte.<br />

Weiterhin bezieht sie sich auf die Kombination unterschiedlicher Datensorten jeweils<br />

vor dem Hintergrund der auf die Daten jeweils eingenommenen theoretischen Perspek-‐<br />

tiven. Diese Perspektiven sollten so weit als möglich gleichberechtigt und gleichermas-‐<br />

sen konsequent behandelt und umgesetzt werden. Durch die Triangulation (etwa ver-‐<br />

schiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller Erkennt-‐<br />

niszuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnis auf unterschiedliche Ebenen ge-‐<br />

wonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre.“<br />

Als Vergleichsmaterialien werden Texte ausgewählt, welche zu den Fragestellungen Material<br />

liefern konnten. Die Auswahl wäre anhand des Internets eigentlich grenzenlos und hätte die<br />

Bewältigung verunmöglicht. So musste eine subjektive Auswahl getroffen werden, welche für<br />

das Bearbeiten der Fragen sinnvoll war.<br />

45 Duden online: http://www.duden.de/.<br />

46 Lexem: http://kitt.cl.uzh.ch/kitt/clglossar/index.php/Lexem.<br />

47 Flick, Uwe: Triangulation (2011): Eine Einführung. S12.<br />

18

1 VORWORT<br />

1.9 ABGRENZUNG<br />

Diese Arbeit fokussiert sich auf die eigentliche Fragestellung, ob Design als mögliche Bezugsdis-‐<br />

ziplin und als Fachbegriff für die Lehrpläne der Volksschule und für die Ausbildung der Lehrper-‐<br />

sonen geeignet ist. Offen bleibt, welche Begriffe in Zukunft für die gestalterischen Fächer ver-‐<br />

wendet werden sollen. Diese Entscheidung liegt bei den bildungspolitischen Entscheidungsträ-‐<br />

gern.<br />

Die Arbeit verfolgt nicht das Ziel, die gemeinsamen oder eigenen Inhalte und Tätigkeiten der<br />

drei Gestaltungsfächer 48 oder die Überschneidungen und die genaue Abgrenzung von Design<br />

und Technik darstellen.<br />

Im Zusammenhang mit Design ist der Bereich der Emotionen ein wichtiges Gebiet. Dies konnte<br />

in der Projektarbeit des Autors über die Nussknacker 49 untersucht und dargelegt werden. In<br />

dieser Arbeit wird das Thema darum nur am Rande erwähnt.<br />

In den untersuchten Gebieten mussten die Recherchen beschränkt werden. Dies gilt bei der<br />

Auswahl der gewählten Vergleichstexte. Der Autor wählte für Untersuchungen Texte aus, die für<br />

die Fragestellung potenzielle Aussagen liefern konnten. Zusätzlich halfen elektronisch verfügba-‐<br />

re Lehrpläne aus anderen Ländern den Vergleich durchzuführen.<br />

Der Sprachraum wurde nebst Österreich und Deutschland auf England und andere englischspra-‐<br />

chigen Länder ausgedehnt, weil ein Teil der in Frage kommenden Wörter englische Lehnwörter<br />

sind. Der Vergleich mit Frankreich und Italien wäre sicher auch interessant gewesen und könnte<br />

in weiteren Untersuchungen durchgeführt werden.<br />

Der Autor setzt sich für die bezugswissenschaftliche Perspektive der Fächer Technische und Tex-‐<br />

tile Gestaltung ein. Dass der ganze Bereich der Ingenieurwissenschaften (Technik) nicht genauer<br />

untersucht wurde, hängt mit der Fragestellung dieser Arbeit zusammen. Mit dem am Ende der<br />

Untersuchungen vorgeschlagenen Doppelbegriff „Design und Technik“ wird der Bedeutung von<br />

Technik Rechnung getragen. Vielleicht können so die Anstrengungen und Erfolge von IngCH 50<br />

und des Technorama 51 ergänzt werden, damit auch in Zukunft genügend Nachwuchs in den<br />

technischen Berufen vorhanden ist. Vielleicht wird sich das Verbessern, wenn sich die zwei Be-‐<br />

reiche Design und Technik annähern. Aber das ist ebenfalls nicht das Thema dieser Arbeit.<br />

48 Bildnerische Gestaltung, Technische Gestaltung und Textile Gestaltung.<br />

49 Aepli, Beat (2009): Knackig! – Design erleben. Einführung in das Design am Beispiel Nussknacker.<br />

50 IngCH: IngCH: Engineers shape our Future. http://www.ingch.ch/ (24.05.2011).<br />

51 Technorama, swiss science center. http://www.technorama.ch/(20.09.2011)<br />

19

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

2.1 VERSCHIEDENE SPRACHEN – VERSCHIEDENE SICHTWEISEN<br />

2.1.1 Babylonische Sprachverwirrung<br />

Die babylonische Sprachverwirrung ist allgemein bekannt als Beispiel dafür, dass die Menschen<br />

sich wegen unterschiedlicher Sprachen nicht verständigen konnten. Die Gefahr von Unverständ-‐<br />

nis besteht aber auch in Fachkreisen. Diese Arbeit befasst sich mit dem Verständnis innerhalb<br />

der gleichen Fachsprache im Bezug auf das untersuchte Forschungsfeld Design / Gestaltung.<br />

Selbst wenn die ausserschulischen Bezeichnungen weggelassen und nur auf den schulischen<br />

Bereich fokussiert wird, stellen sich bei der verwendeten Fachsprache im Zusammenhang mit<br />

dem Kontext folgende Fragen:<br />

• Wer? Sind es Lehrpersonen oder Vertretungen von Fachverbänden mit dem Hintergrund<br />

von Bildnerischer Gestaltung (Bild und Kunst), Lehrpersonen aus der Technischen Ge-‐<br />

staltung oder der Textilen Gestaltung?<br />

• Was? Ist es ein Text für die Behörden der Erziehungsdirektion, für die Studierende der<br />

betreffenden Fächer, für die Reglemente und Lehrpläne?<br />

• Wann? Wie aktuell ist der Text? Wurde er vor 10 Jahren (z.B. bei der letzten Lehrplanre-‐<br />

vision) geschrieben oder basiert er auf den aktuellen Ergebnissen?<br />

• Wo? In welchem Kanton und für welche Stufe wurde ein Text entworfen? Erweitert: In<br />

welchem Land?<br />

• Wie? Wurde der Text geschrieben, publiziert, in Reglementen abgelegt ...<br />

• Warum? Was war den Anlass zu diesem Text?<br />

• Woher? Welches sind die Argumente für diesen Text und woher stammen sie?<br />

2.1.2 Der Stein von Rosetta<br />

Ein klassisches Beispiel für den Gebrauch von unterschiedlichen Sprachen und Schriften in Bezug<br />

auf die Zielgruppen ist der Stein von Rosetta. Dieser Stein, der ursprünglich aus einem zerstörten<br />

Tempel stammen soll, wurde 1799 von Soldaten Napoleons in der Nähe von Rosetta entdeckt. Er<br />

gelangte als Kriegsbeute zu den Engländern und ist seit 1802 im British Museum in London 52<br />

ausgestellt. Berühmt wurde der Stein durch eine historische Leistung: Jean-‐François Champolli-‐<br />

on 53 gelang es 1822, mit Hilfe dieses Steins die Hieroglyphen zu entziffern.<br />

52 Britisches Museum: The history oft the Rosetta Stone.<br />

53 Kemling, Lene (2009): Der Stein von Rosetta.<br />

20

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

(Bild des Steins von Rosetta, siehe Literaturverzeichnis Britisches Museum)<br />

Abbildung 6: Stein von Rosetta, Foto Britisches Museum London<br />

Auf dem Stein sind Informationen des Herrschers Ptolomaios V in zwei Sprachen und drei Schrif-‐<br />

ten geschrieben: für die Herrscher in Altgriechisch, für die Beamten in Demotisch und für die<br />

Priester als Hieroglyphen.<br />

Ähnlich präsentieren sich Texte, aus dem Bereich Gestaltung. Es sind teilweise verschiedene<br />

Sprachen. Die Wörter, die verwendet werden, müssten allgemeingültig definiert und übersetzt<br />

werden, damit auch das Gleiche darunter verstanden wird. Es stellt sich die Frage, ob es auch<br />

möglich ist, Texte aus unterschiedlichen Kontexten zu übersetzten, dass die Inhalte vergleichbar<br />

werden.<br />

21

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

2.2 «BILDUNG <strong>IN</strong> 2000 ZIELEN» UND «<strong>DESIGN</strong> BASICS»<br />

Die wissenschaftliche Untersuchung Bildung in zweitausend Zielen 54 hatte zum Ziel, die Deutsch-‐<br />

schweizer Lehrpläne aus dem Blickwinkel der drei Gestaltungsfächer zu vergleichen.<br />

Diese Publikation wird nachfolgend mit 2000 Ziele bezeichnet und das verwendete Datenmate-‐<br />

rial bildet das Ausgangsmaterial für eine Zweitstudie. Die Auszählung der Wörter 55 in den Ziel-‐<br />

formulierungen aus den 14 Lehrplänen bildet somit das Rohmaterial für den Vergleich mit DE-‐<br />

SIGN-‐BASICS 56 .<br />

Existiert eine Schnittmenge zwischen den beiden Elementen A = Lehrpläne und B = Beschreibung<br />

von Produkte-‐Design? Wenn ja, wie gross ist sie? Wenn nein, woran liegt das?<br />

Menge A Menge B<br />

A B<br />

Abbildung 7: Schnittmenge der zwei Konzentrate<br />

2.2.1 Menge A: Nomen in «Bildung in 2000 Zielen»<br />

In den Lehrplänen 57 sind die Begriffe über Material führend: Materialien {192}, Farben {152} und<br />

Werkstoffe {89}. Gefolgt vom hergestellten Produkt: Bilder {93}, Produkte {73}, Gegenstände<br />

{58}, Objekte {51}, und Werke {44}. Die Mittel der Bearbeitung weisen ebenfalls hohe Nennun-‐<br />

gen auf: Werkzeuge {98} und Maschinen {58}. Weitere Nennungen: Design {11}, Mode {16}, Ge-‐<br />

staltung {22} , Gestalten {28}. Zusammengesetzt mit einem anderen Wort ist Gestaltung wesent-‐<br />

lich häufiger (117): davon als Gestaltungselement(e) {21}, Gestaltungsprozesse {13}, Gestal-‐<br />

tungsmittel {19}, Gestaltungsaufgabe(n) {14}, und Gestaltungsübungen {11}.<br />

� Die Daten dazu befinden sich im Anhang.<br />

54 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />

55 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007) S. 33: Eingesetzte IT-‐Software MAX QDA.<br />

56 Heufler, Gerhard (2006): <strong>DESIGN</strong> BASICS. Von der Idee zum Produkt.<br />

57 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Teil III, Kantonale Matrices und Tabellen.<br />

22

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

2.2.2 Nomen im Design-‐Prozess von Heufler<br />

Die am häufigsten gewählten Nomen aus 2000 Ziele wurden den Schritten eines Designprozes-‐<br />

ses zugeordnet 58 . Mit genügend Hintergrundwissen zum Begriff Design gelingt es, alle Nomen<br />

einem der fünf Arbeitsschritte zuzuordnen.<br />

Abbildung 8: Designprozess<br />

Ausarbeiten:<br />

Realisieren:<br />

Objekte, Produkte,<br />

Werke,<br />

Zeichen, Bilder,<br />

Gegenstände,<br />

Figuren,<br />

Bedeutung<br />

Modell, Verfahren,<br />

Werkzeuge,<br />

Techniken,<br />

Bildzeichen,<br />

Raum,<br />

Arbeitsgeräte,<br />

Technik<br />

Die Zuordnung kann nur bedingt präzise erfolgen. Insofern kann der Vergleich nur bedingt ge-‐<br />

wichtet werden und wird im Zusammenhang mit weiteren Untersuchungen in die Schlussresul-‐<br />

tate einfliessen. Denkbar wäre auch die Verwendung des Schemas von Heufler 59 mit 4 Schritten<br />

siehe Abbildung 15 in dieser Arbeit. Die Lösung wäre annähernd identisch.<br />

Fazit: Das Resultat zeigt, dass eine grosse Schnittmenge von Nomen aus Lehrplänen (im Gestal-‐<br />

tungsbereich) mit Nomen zu einem Designprozess besteht.<br />

58 Grahl, Peter und Walch, Josef (2008): Praxis Kunst, Design. S. 57.<br />

59 Heufler, Gerhard (2007): Design Basics. S. 76.<br />

Entwerfen:<br />

Materialien,<br />

Farben, Wirkung,<br />

Ssmmung,<br />

Gesetzmässigkeiten,<br />

Gestaltungselemente<br />

Planen:<br />

Ideen,<br />

Beobachtungen,<br />

Vorstellungen,<br />

Zusammenhänge,<br />

Beziehung,<br />

Herkunft<br />

Konzipieren:<br />

Mi}el, Funksonen,<br />

Werkstoffe,<br />

Eigenscha en,<br />

Körper, Natur, Fläche,<br />

Ausdruck, Lösungen<br />

23

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

2.2.3 Menge B: Nomen in «Design-‐Basics»<br />

Ähnlich wie bei Fries et al. (2007) 60 wurde eine Zusammenstellung des Textes auf Grund der<br />

verwendeten Nomen aufgelistet. Die Untersuchung erstreckt sich über die 14 Kapitel.<br />

Nicht berücksichtigt wurden die Kapitel: Vorwort (wie bei den Lehrplänen nicht berücksichtigt),<br />

Design aus Produzentensicht (Ökonomie und Marketing wird in der Konsumentensicht berück-‐<br />

sichtigt), Design als Prozess (wird in einem eigenen Kapitel behandelt) und Fallstudien (sind zu<br />

detailliert behandelt).<br />

Beispiel für die Vorgehensweise im ersten Abschnitt<br />

Im ausgewählten Text über Design wurden die Nomen herausgefiltert, welche mit der Beschrei-‐<br />

bung von Design im Zusammenhang stehen. Die Nomen in der eckigen Klammer wurden nicht<br />

aufgenommen, weil sie nicht direkt mit der Beschreibung des Designs in Verbindung stehen. Bei<br />

der Umsetzung der Untersuchung wurden ab der zweiten Tabelle ausschliesslich die zentralen<br />

Begriffe verwendet. Sonst hätten die Beispiele (Seite 22 in Heufler) wie Hände, Speisen, Mund,<br />

Besteck, Messer, Tisch, Gläser, Servietten, Schüsseln, Tischdecke, Tisch, Stühle, Leuchten, Spei-‐<br />

sen, Getränke etc. den eigentlichen Ausgangspunkt und die Untersuchungsanlage verfälscht.<br />

Diese Ebene von Gegenstands-‐ oder Produktbezeichnungen findet sich in den Lehrplänen nicht<br />

und würde zudem für einen Vergleich nicht dienlich sein. Es braucht wie es Fries et al. (S. 18)<br />

formulieren „ein Untersuchungsinstrument, das das Einhalten einer Distanz zum Untersu-‐<br />

chungsgegenstand möglich macht.“<br />

In der vorliegenden Untersuchung wird dies erreicht, indem die Texte nach bestimmten Vorga-‐<br />

ben ausgewählt (Wörter mussten einen offensichtlichen Zusammenhang mit der Beschreibung<br />

des Design haben, über die Besonderheiten, Inhalte und Tätigkeiten).<br />

Nun als Beispiel der Originaltext aus Heufler aus dem Kapitel „Vorbemerkung zur Konsumenten-‐<br />

sicht“ 61 . Er wurde grau markiert und die Nomen in die nachfolgende Tabelle eingefügt.<br />

„Eines der grössten Probleme für den Konsumenten ist die Beurteilung der Produktqualität.<br />

Diese Beurteilung erfolgt meist rein intuitiv und bleibt gern an der Oberfläche hängen. Zudem<br />

werden nur Teilaspekte des Produktes erfasst und erhoben. Auf [Grund} dieser unbefriedigen-‐<br />

den Form der Produktbeurteilung wurden verschiedene Methoden der Produktanalyse entwi-‐<br />

ckelt.<br />

Um die Objektivität des Verfahrens z. B. zu erhöhen, wurden wissenschaftliche Methoden einge-‐<br />

führt, womit die [Behauptung] „[Design] ist messbar geworden“ verbunden wurde.<br />

[Dieser problematischen Entwicklung soll ein Zitat des Astronomen Rudolf Kühn entgegengehal-‐<br />

ten werden: „...“]<br />

60 Fries, Anna-‐Verena et al. (2007): Bildung in zweitausend Zielen.<br />

61 Heufler, Gerhard (2006), S. 21-‐25.<br />

24

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

Daraus kann klar abgeleitet werden, dass eine einseitige Verwissenschaftlichung Gefahren in<br />

sich birgt. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Die [Antwort] auf diese [Problematik]<br />

kann nur in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise liegen.<br />

Auf designtheoretische [Arbeiten] von [Jochen Gors], [Berd Löbach] und [Arnold Schürer] auf-‐<br />

bauend, wurde das nachfolgend geschilderte Modell entwickelt. Dabei wird ein Produkt als Trä-‐<br />

ger unterschiedlichsten Funktionen gesehen, die auf den Menschen und seine Umgebung ein-‐<br />

wirken. Um dieses komplexe [Thema] zu veranschaulichen, wird dies im folgenden [Text] viel-‐<br />

fach am [Beispiel] [„Essbesteck“] verdeutlicht. …“<br />

Die so erhaltenen Nomen wurden in einer Tabelle aufgelistet:<br />

Tabelle 2: Design aus Konsumentensicht, Heufler S. 21<br />

Problem Konsument Produktqualität Beurteilung<br />

Oberfläche Teilaspekt Teilqualität Gesamtqualität<br />

Produktbeurteilung Methoden Produktanalyse Objektivität<br />

Verfahren Betrachtungsweise Verwissenschaftlichung Konsequenzen<br />

Modell Produkt Träger Funktionen<br />

Umgebung<br />

Abgebildet ist die erste Tabelle der Kapitel a-‐n.<br />

2.2.4 Nomen Lehrplan und Nomen Designprozess<br />

Alle Kapitel aus <strong>DESIGN</strong> BASICS ergaben mit der vorgestellten Vorgehensweise 293 Nomen. Der<br />

Wert nach dem Begriff zeigt die Anzahl Übereinstimmungen mit diesem Begriff. Die Felder mit<br />

Treffern wurden zusätzlich grau markiert.<br />

Tabelle 3: Vergleichsraster mit den meistgebrauchte Nomen aus „2000 Ziele“<br />

Material 2 Farbe(n) 1 Werkstoff(e) 0 Werkzeug(e) 0<br />

Bild(er) 0 Produkt 5 Gegenstand 0 Wirkung 0<br />

Verfahren 1 Objekt 3 Funktion(en) 6 Technik(en) 0<br />

Maschinen 0 Mittel 0 Bedeutung 0 Beziehung 3<br />

Vorstellungen 0 Zusammenhang 0 Raum 1 Eigenschaften 0<br />

Ideen 0 Körper 0 Werke 0 Figuren 0<br />

Form 2 Arbeitsgeräte 0 Gesetzmässigkeiten 0 Modell 2<br />

Beobachtungen 0 Natur 0 Fläche 0 Lösungen 0<br />

Gestaltungselemente 1 Gestaltungsprozess 0 Herstellungsprozess 0 Ausdruck 0<br />

Bildzeichen 0 Gestaltung 0 Herkunft 0 Sinne 1<br />

Gestaltungsmittel 0 Vorstellungskraft Zeichen 0 Accessoire(s) 0<br />

25

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

Stimmung 0 Zusammenspiel 0 Erlebnis(se) 1 Gruppe 0<br />

Es fällt auf, dass viele Bezeichnungen von Nomen in der Nähe der gesuchten Begriffe sind (z. B.<br />

Herstellungsprozess entspricht etwa dem Herstellungsverfahren, dem Designprozess oder auch<br />

dem Problemlösungsprozess) oder kommen in zusammengesetzten Wörtern vor (z. B. die Grup-‐<br />

pe in Gruppenbildung, Gruppenzugehörigkeit, Zielgruppendefinition). Andere sind im Suchraster<br />

bereits mehrfach vorhanden (z.B. Werkstoff gehört auch zu Material, Gegenstand zu Produkt,<br />

die Techniken zu den Verfahren).<br />

Fazit: Von den 48 meistverwendeten Nomen der Lehrpläne nach Fries haben 13 einen identi-‐<br />

schen Begriff in der Beschreibung von Design bei Heufler. Die Schnittmenge ist in geringem Mas-‐<br />

se vorhanden, wenn inhaltliche Ähnlichkeiten nicht berücksichtigt werden.<br />

2.2.5 Vergleichsraster mit Klassierung<br />

Im Vergleichsraster über die Kapitel a – n wurden die ausgewählten Nomen aus dem Text-‐<br />

Konzentrat von Heufler als Vergleichsraster verwendet und mit den Nomen aus den Lehrplänen<br />

verglichen und klassiert. Dazwischen wird ein Symbol zugeordnet und die Klassierung und Eintei-‐<br />

lung wird mit einer Texthervorhebung gekennzeichnet.<br />

Legende für die Quelle der Einteilung:<br />

Legende, gilt auch für die folgenden Seiten:<br />

D. für Duden online 62 und A. für Autor.<br />

Nomen Designprozess (normale senkrechte Schrift); Menge B von Kapitel 2.2<br />

Nomen Lehrpläne (kursive Schrift), Menge A von Kapitel 2.2<br />

= gleich oder fast gleich (synonym) (dunkles Feld)<br />

≈ im weiteren Sinn vergleichbar (mittleres Feld)<br />

≠ nicht gleich, eigenständig (helles Feld)<br />

Tabelle 4: Vorbemerkung zur Konsumentensicht, Heufler S. 21<br />

Problem = Problem Konsument = Menschen<br />

(A.)<br />

Produktqualität = Eigenschaf-‐<br />

ten (D.)<br />

Oberfläche = Oberfläche Teilaspekt = Aspekte (A.) Teilqualität = Eigenschaften<br />

(D.)<br />

Produktbeurteilung ≈ Er-‐<br />

kenntnisse (D.)<br />

Verfahren = Herstellungsver-‐<br />

fahren (D.)<br />

Methoden = Verfahren (D.) Produktanalyse ≈ Darstellung<br />

Betrachtungsweise = Aspekte<br />

(D.)<br />

62 http://www.duden.de/suchen/dudenonline (03-‐07-‐2011).<br />

(D.)<br />

Verwissenschaftlichung ≈<br />

Erkenntnis, Entwicklung (D.)<br />

26<br />

Beurteilung ≈ Erkenntnisse,<br />

Beurteilungskriterien (D.)<br />

Gesamtqualität = Eigenschaf-‐<br />

ten (D.)<br />

Objektivität ≈ Beurteilungskri-‐<br />

terien (D.)<br />

Konsequenzen = Wirkungen<br />

(D.)

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

Modell = Modell Produkt = Produkt Träger ≈ Funktion (D.) Funktionen = Funktionen<br />

Umgebung = Umgebung<br />

Zwischenresultat: 15 von 21 Begriffen sind gleich oder synonym, 6 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />

In den Tabellen 6 -‐ 19 werden als „Konzentrat“ die zentralen Begriffe verwendet.<br />

Tabelle 5: Mensch/Objekt/Raum-‐Bezüge, Heufler S. 22-‐25<br />

Mensch = Mensch Objekt = Objekt Raum = Raum Humanbezug ≈ Mensch<br />

Umgebungsbezüge = Umge-‐<br />

bung, Mitwelt, Umfeld (A.)<br />

Gebrauchsprozess ≈ Verwen-‐<br />

dungsmöglichkeiten, Konsum-‐<br />

verhalten (A.)<br />

Benutzerebene = Verwen-‐<br />

dungsmöglichkeiten, Konsum-‐<br />

verhalten (A.)<br />

Betrachterebene = Wirkung<br />

(A.)<br />

Freude = Freude Sinn ≈ Interesse, Wirkungs-‐<br />

möglichkeit<br />

(D.)<br />

(D.)<br />

27<br />

Besitzerebene = Mensch (A.)<br />

Zwischenresultat: 8 von 11 Begriffen sind gleich oder synonym, 3 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />

Tabelle 6: Praktische Funktionen, Heufler S. 26-‐31<br />

Anschaffung ≈ Herkunft,<br />

Werkstofflieferanten (D.)<br />

Entsorgung = Entsorgung Ökologie ≈ Umwelt, Entsor-‐<br />

Beherrschbarkeit = Handha-‐<br />

bung (A.)<br />

Kurzzeit-‐ bzw. Wegwerfpro-‐<br />

dukt ≈ Entsorgung (A.)<br />

Transport ≈ Handel (D.) Lagerung ≈ Raum, Planung<br />

gung (A.)<br />

Sicherheit = Unfallverhütung<br />

(A.)<br />

Rohstoffe ≈ Werkstoffwahl,<br />

Gewinnungsverfahren (A.)<br />

(D.)<br />

Nützlichkeitsansprüche ≈<br />

Wirkungsmöglichkeiten (A.)<br />

Pflege -‐ Instandstellung =<br />

Pflege<br />

Energie ≈ Entstehungsprozess,<br />

Maschinen, Materialien (A.)<br />

Zwischenresultat: 6 von 16 sind gleich oder synonym, 10 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />

Tabelle 7: Produktfunktionen und Funktionsebenen im Design, Heufler S.32-‐35<br />

Nutzung = Anwendung<br />

(A.)<br />

Brauchbarkeit ≈ Wirkungs-‐<br />

möglichkeiten (A.)<br />

Haltbarkeit -‐ Reparierbarkeit<br />

≈ Pflege (A.)<br />

Beziehung = Beziehung<br />

Benutzer = Menschen (A.) Produkt = Produkt Funktionen = Funktionen Praktische Funktion = Funk-‐<br />

Produktsprachliche Funktio-‐<br />

nen (Semiotik) ≈ Funktion (A.)<br />

Ästhetische Funktionen ≈<br />

Funktion (A.)<br />

Anzeichenfunktionen ≈ Funkti-‐<br />

on (A.)<br />

Zwischenresultat: 4 von 8 sind gleich oder synonym, 4 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />

Tabelle 8: Ästhetische Funktionen Heufler, S. 36-‐43<br />

Gestalt = Gestaltung (D.) Gestaltelemente = Gestaltungs-‐<br />

elemente<br />

tion (A.)<br />

Symbolische Funktionen ≈<br />

Funktion (A.)<br />

Form = Form Material = Material

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

Oberfläche = Oberfläche Farbe = Farbe Komplexität ≈ Eigenheiten,<br />

Eigenschaften (A.)<br />

Ordnung = Gliederung (A.) Banalität ≈ Eigenheiten, Eigen-‐<br />

schaften (A.)<br />

Originalität = Original, Einma-‐<br />

ligkeit (A.)<br />

Zwischenresultat: 8 von 10 Begriffen sind gleich oder synonym, 2 sind im weiteren Sinn vergleichbar.<br />

Tabelle 9: Produktsemantik Heufler, S. 44-‐47<br />

Designqualität ≈ Gestaltung,<br />

Lösungen, Beurteilungskrite-‐<br />

rien (A.)<br />

Uniformität ≈ Wirkung,<br />

Eigenschaften (A.)<br />

Kommunikationswissenschaft ≠ Psychologie ≠ Soziologie ≠<br />

Identitätsverlust ≠ Bedienungsprobleme ≠ Bedeutungsträger ≠<br />

Zwischenresultat: 2 von 8 Begriffen sind im weiteren Sinn ähnlich, 6 von 8 sind eigenständig<br />

Tabelle 10: Anzeichenfunktion Heufler, S. 48-‐51<br />

Abgrenzung ≠ Gruppenbildung ≈ Gruppen Oberflächenstrukturen =<br />

Textur (D.)<br />

Ausrichtung ≠ Standfestigkeit ≈ Statik (D.) Stabilität ≈ Statik (D.) Präzision ≠<br />

Veränderbarkeit / Beweglich-‐<br />

keit ≈ Veränderungen (A.)<br />

Bedienen = Handhabung (A.) Überschaubarkeit ≠<br />

28<br />

Farbkontraste = Farbkontras-‐<br />

Zwischenresultat: 3 von 11 Begriffen sind gleich oder synonym, 4 sind im weiteren Sinn vergleichbar und 4 eigen-‐<br />

ständig.<br />

Tabelle 11: Symbolfunktionen, Heufler, S. 52-‐57<br />

Form = Form Funktion = Funktion Emotion = Emotion Freude (fun) = Freude<br />

Zeitgeist-‐Gegenwartsbezug ≠ Gruppenzugehörigkeit –<br />

Status ≠<br />

Anpassung ≠ Unterscheidung = Unter-‐<br />

schiede (A.)<br />

Gefühlsbindung – Objektbe-‐<br />

setzung = Beziehung (A.)<br />

Zielgruppendefinition ≈<br />

Beziehung, Mensch, Konsum-‐<br />

verhalten (A.)<br />

te<br />

Mode = Mode<br />

Zwischenresultat: 7 von 11 Begriffen sind gleich oder synonym, 1 ist im weiteren Sinn vergleichbar, 3 sind eigen-‐<br />

ständig.<br />

Tabelle 12: Produktanalyse, S. 58-‐61<br />

Funktionsanalyse ≈ Funktio-‐<br />

nen, Darstellung (A.)<br />

Wiederverkaufswert ≠ Anforderungsprofil ≈ Bedürf-‐<br />

nisse (A.)<br />

Produktqualität ≈ Beurtei-‐<br />

lungskriterien (A.)<br />

Kostenanalyse ≠ Anschaffungskosten ≠ Unterhaltskosten ≠<br />

Beurteilung ≈ Beurteilungskri-‐<br />

terien (A.)<br />

Eigenschaftenprofil ≈ Beurtei-‐<br />

lungskriterien (A.)

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

Zwischenresultat: 5 von 9 Begriffen sind im weitere Sinn vergleichbar, 4 sind eigenständig.<br />

Tabelle 13: Vorbemerkungen zum Designprozess, Heufler S. 71<br />

Produktentwicklung = Ent-‐<br />

wicklung, Gestaltungsprozess<br />

(A.)<br />

Ergebnis = Lösung, Produkt,<br />

Objekt (D.)<br />

Verschwiegenheit ≠ Wettbewerbssituation ≈<br />

Konsumverhalten (A.)<br />

Prototyp = Modell, Lösung,<br />

Produkt, Original (D.)<br />

Vorserienmuster = Modell,<br />

Lösung, (A.)<br />

Geheimhaltungspflicht ≠ Markt ≠<br />

Konkurrenz ≠ Einbindung ≠ Unternehmensstruktur ≠ Interessenkonflikte ≠<br />

Zielvorgabe ≈ Gestaltungs-‐<br />

aufgabe (A.)<br />

Produkt = Produkt<br />

Zwischenresultat: 5 von 14 Begriffen sind gleich oder synonym, 2 sind im weiteren Sinn vergleichbar und 7 sind<br />

eigenständig.<br />

Tabelle 14: 10 Kriterien für qualitätsvolles Design, (nach: Lindinger, Herbert 63 ) in Heufler S. 71-‐72<br />

Nutzen, Nutzung ≈ Wirkungs-‐<br />

möglichkeit (A.)<br />

Ergonomische Anpassung ≈<br />

Handhabung (A.)<br />

Sicherheit ≈ Unfallverhütung<br />

(A.)<br />

Eigenständigkeit ≈ Eigenschaf-‐<br />

ten (A.)<br />

Beziehung = Beziehung Produkt-‐Nachbarschaft =<br />

Umgebung, Umfeld (A.)<br />

Farben = Farben Materialqualitäten = Materi-‐<br />

aleigenschaften<br />

Produkt = Produkt Umweltfreundlichkeit ≈ Um-‐<br />

welt (A.)<br />

Lebensdauer ≈ Materialeigen-‐<br />

schaften (A.)<br />

29<br />

Gültigkeit ≈ Wirkungsmöglich-‐<br />

keiten (A.)<br />

Nachahmung (Plagiat) ≠ Umfeld = Umfeld<br />

Angemessenheit ≠ Formen = Form<br />

Gebrauch = Anwendung (D.) Stellenwert ≠<br />

Herstellung = Produktion (D.) Gebrauchsvisualisierung ≈<br />

Zeichensprache (A.)<br />

Funktion = Funktion Objekt = Objekt Handhabung = Handhabung Gestaltungsqualität ≈ Lösun-‐<br />

gen (A.)<br />

Aufbau = Gliederung (D.) Erkennbarkeit ≈ Zeichenspra-‐<br />

Skelettbauweise ≈ Gestal-‐<br />

tungselemente (A.)<br />

che (A.)<br />

Formenprinzip ≈ Form (A.) Schalenbauweise ≈ Konstruk-‐<br />

tionen (A.)<br />

Beziehung = Beziehung Ganze ≈ Objekt, Produkt (A.) Teile = Elemente (A.)<br />

Formen = Form Volumen ≠ Masse ≠ Produktgrafik ≠<br />

63 Lindinger, Herbert: iF Industrie Forum Design Hannover in Designwissen von Haase et al. (2002), S. 74-‐76.

2 <strong>DESIGN</strong> IM KONTEXT<br />

Durchgängigkeit ≠ Konstruktionsprinzipien =<br />

Konstruktionen (A.)<br />

Gestaltungsprinzipien = Ge-‐<br />

staltungselemente (A.)<br />

Prägnanz ≠ Eindeutigkeit ≈ Gestaltung Gestaltungselemente = Ge-‐<br />

staltungselemente<br />

Konsequenz ≠<br />

30<br />

Formübergänge = Form (A.)<br />

Kontraste ≠ Schriften = Schriften Proportionen = Proportionen Gliederung = Gestaltung (A.)<br />

Einklang ≠ Herstellung = Herstellungspro-‐<br />

zesse, Umsetzung (A.)<br />

Montage ≈ Konstruktion (A.) Wartung ≠<br />

Teile = Elemente (D.) Störungsfreiheit ≠ Vermeidung ≠ Irritation ≈ Emotion (A.)<br />

Blendung ≠ Fehlinformation ≠ Logik ≈ Regeln, Gesetzmässig-‐<br />

keit (D.)<br />

Herstellungsverfahren =<br />

Herstellungsprozess (A.)<br />

Gebrauch = Anwendung (A.) Gesamtwirkung = Wirkung,<br />

Gestaltung (A.)<br />

Material = Material<br />

Nutzer = Mensch (A.)<br />

Sinne = Sinne Neugierde ≈ Interesse (D.) Spielen = Spiele Gestalten = Gestaltung<br />

Lust = Freude (D.) Witz ≈ Emotionen (A.) Ironie ≈ Emotion (A.) Verfremdung ≈ Emotion (A.)<br />

Identifikation ≠ Objekt = Objekt Branche ≠ Kriterien = Kriterien<br />

Wertmassstäbe ≈ Kriterien<br />

(D.)<br />

Veränderung ≈ Entwicklung<br />

(D.)<br />

Industrieprodukte = Produkte<br />

(A.)<br />

Spannungsfeld ≠<br />

Fortschritt ≈ Entwicklung (D.) Wandel ≈ Entwicklung (D.) Gegebenheiten ≠ Entwicklungen = Entwicklung<br />

Künste ≠ Architektur ≠ Design = Design<br />

Zwischenresultat: 39 von 87 sind gleich oder synonym, 26 sind im weiteren Sinn vergleichbar, 22 sind eigenständig.<br />

Tabelle 15: Produktbestimmende Faktoren, Heufler S. 73, das auf Schürer aufbaut<br />

Menschenbezogene Faktoren<br />

≠<br />

Produkt-‐Gestalt = Gestaltung,<br />

Form (A.)<br />

Technische Faktoren ≠ Ökologische Faktoren ≠ Wirtschaftliche Faktoren ≠<br />

Werkstoffwahl ≈ Material (A.) Herstellungsverfahren =<br />

Lohnkosten ≠ Rohstoffverbrauch ≈ Umwelt,<br />

Mitwelt (A.)<br />

Herstellungsprozess (A.)<br />

Energieverbrauch ≈ Umwelt,<br />

Mitwelt (A.)<br />

Material-‐, Werkzeug-‐ kosten ≠<br />

Umweltbelastung ≈ Umwelt,<br />

Mitwelt (A.)<br />

Zwischenresultat: 2 von 12 ist gleich oder synonym, 4 sind im weiteren Sinn vergleichbar, 6 sind eigenständig<br />

Tabelle 16: Gestaltungsmodell, Heufler S. 74-‐75, das auf F.G. Winter beruht<br />

Aufgabenstellung ≈ Gestal-‐<br />

tungsaufgabe (A.)<br />

Integration / Ganzheit ≈<br />

Gestaltung, Elemente (A.)<br />

Designprozess = Gestaltungs-‐<br />

prozess (A.)<br />

Problemstellung = Problem-‐<br />

stellung<br />

Erfahrung = Erfahrung Sicherheit = Unfallverhütung<br />

(A.)<br />

Intuition = Idee (A.) Wagnis ≈ Gestaltungsprozess<br />

(A.)<br />

Problemlösungsprozess ≈<br />

Gestaltungsprozess (A.)<br />

Differenzierung / Zergliede-‐<br />