5_2019 Leseprobe

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 22. Jahrgang 5_<strong>2019</strong><br />

BI<br />

GAS Journal<br />

Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />

Branchenzahlen<br />

2018 und <strong>2019</strong> S. 56<br />

Hochlastfaulung reduziert<br />

Verweilzeit S. 86<br />

Der Flexdeckel ist<br />

ausgeschöpft S. 110<br />

TOPTHEMA: Gärdüngeraufbereitung<br />

Fachverband Biogas e.V, Angerbrunnenstr. 12, 85356 Freising<br />

ZKZ 50073, PVSt, DPAG, Entgelt bezahlt 93##<br />

bigbenreklamebureau GmbH<br />

Frau Scho Schomacker<br />

An der Surheide 29<br />

28870 Ottersberg Fischerhude<br />

Adressfeld

INHALT<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

12<br />

24<br />

EDITORIAL<br />

3 Heißer Sommer! Heißer Herbst?<br />

Von Dr. Stefan Rauh, Geschäftsführer<br />

des Fachverbandes Biogas e.V.<br />

AKTUELLES<br />

6 Meldungen<br />

8 Bücher & Termine<br />

10 Biogas-Kids<br />

12 „Bunte Biomasse“ soll Mais ersetzen<br />

Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />

16 Programmübersicht<br />

BIOGAS Convention & Trade Fair vom<br />

10. bis 12. Dezember in Nürnberg<br />

POLITIK<br />

22 Neuer Schwung für Grünes Gas: Eine<br />

Zukunftsoption für die Biogasbranche?!<br />

Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />

TOPTHEMA<br />

Gärdüngeraufbereitung<br />

24 Separation: Fest-Flüssig-Trennung<br />

in allen Leistungsklassen<br />

Von Thomas Gaul<br />

34 Gärdüngeraufbereitung wird<br />

Dampf gemacht<br />

Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />

40 Phosphor zurück in den Kreislauf!<br />

Von Dierk Jensen<br />

PRAXIS<br />

48 Noch neuralgische Punkte abarbeiten<br />

Von Dierk Jensen<br />

52 Praxistest: Gasproduktion gezielt<br />

über Fütterung steuern<br />

Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />

56 Branchenzahlen: aktuelle Entwicklungen<br />

und Prognose für <strong>2019</strong><br />

Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />

60 Schrägrinnentest prüft Enzymwirkung<br />

Von Dr. Ing. Matthias Gerhardt<br />

und Vincent Pelenc<br />

64 Elektrobus-Quote kein Allheilmittel<br />

Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />

Beilagenhinweis:<br />

Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />

der Firmen agrikomp, HR Energiemanagement,<br />

IBBK, Pronova, UNION Instruments und<br />

des Fachverbandes Biogas.<br />

4

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

INHALT<br />

TITELFOTO: THOMAS GAUL I FOTOS: MARTIN BENSMANN, JÖRG BÖTHLING, GABRIELE HAJOK/HURTIGRUTEN, FACHVERBAND BIOGAS E.V.<br />

68 106<br />

68 Grüne Kreuzfahrt: Biogas statt Schweröl<br />

Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />

72 Anlagen des Monats Juli & August<br />

74 Öko-Kiez nimmt alle Hürden<br />

Von Christian Dany<br />

82 Neue Lehrkonzepte in der<br />

Schulungssaison <strong>2019</strong>/2020<br />

Von Dipl.-Wirts.-Ing. (FH) Marion Wiesheu<br />

WISSENSCHAFT<br />

86 Mehr Gas bei geringerer Verweilzeit<br />

Von Dipl.-Ing · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />

90 Forschung, die ankommt: Wegweisende<br />

Biogas-Projekte in der Zuse-Gemeinschaft<br />

Von Alexander Knebel<br />

INTERNATIONAL<br />

94 Klimawandel- und Energiewendekongress<br />

in der Karibik<br />

Von Frank Hofmann<br />

VERBAND<br />

Aus der Geschäftsstelle<br />

96 Zeit für Entscheidungen<br />

Von Dr. Stefan Rauh und<br />

Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />

100 Aus den Regionalgruppen<br />

102 Aus den Regionalbüros<br />

104 Sozial gerechte CO 2<br />

-Bepreisung<br />

bald einführen<br />

Von Dr. Simone Peter, BEE<br />

106 Impressionen der Dreharbeiten mit<br />

dem Hackl Schorsch<br />

107 Unser Beitrag<br />

RECHT<br />

108 Biomethan – Anlagen mit ungewisser<br />

Zukunft?<br />

Von Dr. Helmut Loibl<br />

110 Flexibilitätsprämie – der Countdown läuft<br />

Von René Walter und Dr. Andrea Bauer<br />

PRODUKTNEWS<br />

112 Produktnews<br />

114 Impressum<br />

5

PRAXIS / TITEL<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Gärdüngeraufbereitung<br />

wird Dampf gemacht<br />

Das Eindampfen von Gärprodukten bei gleichzeitiger Veredlung eines Teilstroms zu hochwertigem<br />

ASL-Dünger in Vakuum-Verdampfungsanlagen ist eine Option für die Verbesserung<br />

der Anlageneffizienz.<br />

Von Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />

Betriebsteilleiter<br />

Philipp Berns (links)<br />

im Gespräch mit<br />

Rohstoffmanager<br />

Christian Podritzke vor<br />

der Annahmehalle der<br />

Abfallbiogasanlage.<br />

Für Philipp Berns, Betriebsleiter der Abfallbiogasanlage<br />

im thüringischen Bad Köstritz,<br />

liegen die Vorteile klar auf der Hand. „Jeder<br />

Kubikmeter reines Wasser, den wir durch den<br />

Betrieb des Vakuumverdampfers in die Atmosphäre<br />

abgeben, nutzt der Umwelt und bringt uns 6 bis<br />

7 Euro“, sagt der 38-Jährige. Der Mehrerlös ergebe sich<br />

zum einen durch die Nutzung der Wärme, da dieser Teil<br />

der thermischen Energie sonst heruntergekühlt werden<br />

müsste, zum anderen durch den damit verbundenen<br />

KWK-Bonus bei der Stromeinspeisung nach dem wErneuerbare-Energien-Gesetz<br />

und schließlich durch die<br />

Verringerung der Kosten, die das kooperierende Lohnunternehmen<br />

pro Kubikmeter als Arbeitsleistung für<br />

die Ausbringung flüssiger Gärdünger auf Agrarflächen<br />

in Rechnung stellt.<br />

Nicht von der Hand zu weisen ist wohl auch der Effekt<br />

einer positiven Außenwirkung des Unternehmens.<br />

Schließlich verwertet die Anlage große Mengen Bioabfall<br />

zu erneuerbarer Energie und Dünger für die Landwirtschaft.<br />

Um die verdorbenen Lebensmittel aus den<br />

Verpackungen herauszuwaschen und das Gärsubstrat<br />

aufzubereiten, wird viel Flüssigkeit benötigt. Dennoch<br />

bezieht die Anlage dafür – abgesehen von geringen<br />

Mengen zum Reinigen der gewerblichen Biotonnen –<br />

kein Wasser aus dem Leitungsnetz oder einem offenen<br />

Gewässer. Und es verbleibt auch kein Abwasser. Eine<br />

FOTOS: CARMEN RUDOLPH<br />

wichtige Rolle bei dieser ressourcenschonenden Arbeitsweise<br />

spielt die seit November 2018 betriebene<br />

Vakuumverdampfungsanlage, die, dank eines technologischen<br />

Tricks, selbst sehr energiesparend arbeitet.<br />

Flüssiger Gärdünger dient als<br />

Waschflüssigkeit<br />

Welche Funktion das Verdampfungssystem im Gesamtprozess<br />

hat, wird beim Blick auf die Stoffflüsse<br />

deutlich. Die von der Potsdamer Danpower Gruppe<br />

(100-prozentige Tochter der Stadtwerke Hannover)<br />

betriebene Biogasanlage im Bad Köstritzer Gewerbegebiet<br />

Heinrichshall verarbeitet jährlich bis zu 60.000<br />

Tonnen (t) verpackte und unverpackte Bioabfälle aus<br />

der Lebensmittelindustrie und Gastronomie.<br />

Bedingt durch den meist hohen Feuchtegehalt des<br />

angelieferten Inputs ist auch das ausgegorene Material<br />

nach der Biogasproduktion in einem Pfefferkorn-<br />

Fermenter sehr dünnflüssig. Zwei Separatoren pressen<br />

daraus stündlich 60 Kubikmeter (m³) Flüssigkeit. „Die<br />

Separatoren sind sehr straff eingestellt“, sagt Berns<br />

bei einem Betriebsrundgang. Dies sei zum einen notwendig,<br />

weil die verbleibende feste Fraktion wegen der<br />

darin enthaltenen Verpackungsschnipsel in die Verbrennung<br />

geht und dafür möglichst trocken sein muss.<br />

Zum anderen wird die abgepresste Flüssigkeit als<br />

Prozesswasser zum Auswaschen der organischen Abfälle<br />

aus den zuvor geschredderten Verpackungen gebraucht.<br />

Das dabei entstehende Gemisch aus bioaktivem<br />

Waschwasser und den Verpackungsinhalten bildet<br />

zugleich die „Grundrezeptur“ des flüssigen Gärsubstrats,<br />

dem gegebenenfalls weitere unverpackte Bioabfälle<br />

zugesetzt werden.<br />

Der Bedarf an Waschwasser schwankt je nach Zusammensetzung<br />

des angelieferten Inputs. Was darüber<br />

hinaus an Prozesswasser anfällt, kommt als Flüssigdünger<br />

auf umliegenden Ackerflächen zum Einsatz.<br />

Da der Dünger von der Gütegemeinschaft Gärprodukte<br />

(GGG) zertifiziert ist, findet er in der vieharmen Region<br />

problemlos Abnehmer. Dennoch schlägt die Abholung<br />

und Ausbringung durch ein Lohnunternehmen für den<br />

Anlagenbetreiber wie eingangs beschrieben als Kostenfaktor<br />

zu Buche.<br />

34

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

PRAXIS / TITEL<br />

Vom Annahmebunker (rechts unten) gehen die Bioabfälle in die Entpackungsanlage.<br />

Das Auswaschen der geschredderten Kunststoffverpackungen erfolgt mit der abgepressten<br />

Flüssigkeit aus den Separatoren für die Gärprodukte.<br />

Anlieferung flüssiger Rückstände aus der Ernährungswirtschaft zur Einmischung in<br />

das Substrat für die Abfallbiogasanlage. In dieser Halle betankt auch das Lohnunternehmen<br />

seine Fahrzeuge mit flüssigem Gärprodukt, das in der Biogasanlage auch als<br />

Prozesswasser dient.<br />

Blick vom Dach des Pfefferkornfermenters der Abfallbiogasanlage<br />

in Bad Köstritz auf den Nachgärer und die Annahmehalle für<br />

Bioabfälle. In den schwarzen Containern befinden sich Biofilter<br />

für die abgesaugte Hallenluft.<br />

Anlieferung gewerblicher Bioabfälle aus Großküchen und<br />

gastronomischen Einrichtungen in der Annahmehalle der<br />

Biogasanlage.<br />

Die Überwachung der Betriebsparameter<br />

der Biogasanlage einschließlich der<br />

Verdampfungsanlage kann auch über<br />

Smartphone oder Tablet erfolgen.<br />

Alle verwertbaren organischen Komponenten gelangen zunächst<br />

in die Hygienisierung. Die Abtötung der potenziellen Krankheitserreger<br />

über eine Stunde bei 70 Grad Celsius geschieht mit dem<br />

geringstmöglichen Wärmeeinsatz.<br />

Zwei straff eingestellte Separatoren pressen aus dem Gärprodukt stündlich 60 m³ Flüssigkeit,<br />

von dem ein Teil als Prozesswasser zum Einsatz kommt und so in den Kreislauf zurückfließt.<br />

35

PRAXIS / TITEL<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Behälter für den produzierten ASL-Dünger (vorn) und für die Schwefelsäure zur Ammoniakbindung (Mitte)<br />

sowie der Verdunstungskühler neben der Halle, in der sich der Vakuum-Verdampfer befindet.<br />

Um den Geruchsstoff<br />

Skatol (Ebergeruch)<br />

aus dem im Vakuum-<br />

Verdampfer erzeugten<br />

Wasser zu eliminieren,<br />

durchströmt das Destillat<br />

vor der Verdunstung im<br />

Kühlaggregat einen speziellen<br />

Aktivkohlefilter.<br />

Verdampfer ist Teil des<br />

Wassermanagements<br />

Um die bei der Abfallvergärung anfallende Flüssigkeitsmenge<br />

zu reduzieren, entschloss man sich zur<br />

Errichtung einer Vakuum-Verdampfungsanlage. Sie<br />

nimmt pro Tag etwa 20,5 m³ Prozesswasser auf und<br />

produziert daraus in zwei Verfahrensstufen 0,8 m³<br />

Ammoniumsulfat-Lösung (ASL) für den Einsatz im<br />

Pflanzenbau und 12,2 m³ reines Wasser. 7,5 m³ gehen<br />

zurück in den Flüssigkeitskreislauf der Biogasanlage.<br />

Das erzeugte Reinwasser wird mangels Möglichkeit zur<br />

Einleitung in ein Gewässer über einen Verdunstungskühler<br />

an die Atmosphäre abgegeben. Ein Teil der dabei<br />

entstehenden Verdunstungskälte sorgt für die Kühlung<br />

der Rohrschlangen, an denen sich der Brüdendampf<br />

niederschlägt.<br />

Nach Inbetriebnahme des Vakuum-Verdampfungssystems<br />

stellte sich heraus, das über den Verdunstungskühler<br />

Skatol (Ebergeruch) emittiert wird. Dieser Geruchsstoff<br />

ist schon in geringsten Mengen unangenehm<br />

wahrnehmbar. Die Lösung fand sich in Zusammenarbeit<br />

mit dem Leipziger Institut für nichtklassische Chemie<br />

in Form eines Filters mit spezieller Aktivkohle, den<br />

jetzt das Wasser vor der Verdunstung passiert.<br />

„Seitdem arbeitet die Vakuum-Verdampfungsanlage<br />

zuverlässig und erfüllt alle Parameter“, bescheinigt<br />

der Betriebsleiter. Allerdings wird das System nicht<br />

auf Kante gefahren, um Störungen und dadurch mögliche<br />

Geruchsemissionen von Ammoniak oder Skatol im<br />

Sinne einer guten Nachbarschaft im Gewerbegebiet zu<br />

vermeiden. In den nächsten Monaten soll die Leistung<br />

weiter optimiert werden. Geplant ist zudem die Entwicklung<br />

einer Vermarktungsstrategie für den hochwertigen<br />

und ebenfalls GGG-zertifizierten ASL-Dünger. „Wir denken<br />

da an die Abgabe von Kleinstmengen an Gärtnereien<br />

oder Gartenvereine. An unserer Abfüllanlage wären<br />

die Voraussetzungen dafür gegeben“, sagt Berns.<br />

Das modulare Verdampfersystem des Herstellers MKR Metzger lässt sich in zwei Baugrößen<br />

auf bis zu vier Stufen erweitern und kann so mit den Anforderungen mitwachsen.<br />

FOTO: WERKBILD<br />

Schwefelsäure wird erst dem Kondensat<br />

zugegeben<br />

„Bei unserem zweistufigen Verfahren erfolgt der Verdampfungsprozess<br />

im Vakuum bei einer Temperatur<br />

von 40 Grad Celsius bis 70 Grad Celsius“, erläutert<br />

Christoph Kuntze von der Steffen Hartmann Recyclingtechnologien<br />

GmbH (SHR), die das System entwickelt<br />

und gebaut hat. Die Anlage in Bad Köstritz sei für eine<br />

Destillationsleistung von 1.000 Litern Gärdünger pro<br />

Stunde ausgelegt. Nach dem Erhitzen und dem Kondensieren<br />

des Dampfes in der ersten Stufe verbleibt<br />

Düngerkonzentrat und als Zwischenprodukt ammoniakhaltiges<br />

Wasser. „Im Gegensatz zur landläufigen<br />

Praxis, bei der die Gärdünger vor dem Verdampfen angesäuert<br />

werden, um das Ammoniak als Ammoniumsulfat<br />

zu binden, geben wir die Schwefelsäure erst dem<br />

Kondensat zu“, informiert Kuntze.<br />

36

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

PRAXIS / TITEL<br />

Dadurch reduziere sich der Verbrauch an Schwefelsäure<br />

erheblich. Denn im Gärdünger wirkten die organischen<br />

Bestandteile als Puffer, was durch Zugabe großer<br />

Säuremengen kompensiert werden müsse. Das Wasser-<br />

Ammoniak-Destillat enthalte dagegen keine Puffer und<br />

der Schwefelsäureverbrauch entspreche der umgesetzten<br />

Ammoniakmenge. „Die aufkonzentrierte flüssige<br />

Phase ist nicht sauer. Auch einer möglichen Bildung<br />

von Schwefelwasserstoff wird mit dem neuen Verfahren<br />

vorgebeugt“, nennt Kuntze einen weiteren Vorteil der<br />

Technologie.<br />

In einem zweiten Verfahrensschritt werde der etwa einprozentigen<br />

Ammoniumsulfatlösung, die durch die Zugabe<br />

von Schwefelsäure entstanden ist, mittels erneuter<br />

Destillation Wasser entzogen und der ASL-Dünger<br />

dadurch zu einer 40-prozentigen Lösung konzentriert.<br />

Als Kondensat verbleibt klares Wasser. Das Besondere:<br />

Die für das Eindampfen der AS-Lösung notwendige<br />

thermische Energie stammt aus der Kondensationsenergie,<br />

die beim Abkühlen des aus dem Gärdünger<br />

aufsteigenden Brüdendampfes abgegeben wird, also<br />

aus der ersten Stufe.<br />

„Das funktioniert, weil der Siedepunkt des Wassers mit<br />

abnehmendem Druck sinkt. Die zweite Phase erfolgt<br />

in einem höheren Vakuum“, beschreibt Kuntze das<br />

Wirkprinzip. Das Wärmepotenzial aus der Biogasanlage<br />

werde somit zwei Mal genutzt, zunächst für die Aufkonzentration<br />

des Gärdüngers und anschließend, um eine<br />

40-prozentige ASL zu erzeugen.<br />

In den vergangenen Jahren sei das Verfahren weiterentwickelt<br />

und dabei fast eine Halbierung des Primärenergieverbrauchs<br />

erreicht worden. Das Einsatzgebiet des<br />

verbesserten Anlagentyps sehen die Entwickler jedoch<br />

eher im Bereich der Abwasseraufbereitung, unter anderem<br />

wegen der relativ komplexen Steuerung für einen<br />

optimalen Betrieb.<br />

Hohe Anforderungen an die<br />

Anlagensteuerung<br />

Höhere Anforderungen an die Qualifikation des Bedienpersonals<br />

bei dieser Methode der Volumenreduzierung<br />

von Gärprodukten bestätigt Dr. Hans Oechsner, der für<br />

die Universität Hohenheim forscht. Der Wissenschaftler<br />

untersuchte im Auftrag der Fachagentur Nachwachsende<br />

Rohstoffe (FNR) verschiedene Technologien zum<br />

Wasserentzug im Zusammenhang mit der Biogasproduktion<br />

und nahm dabei auch drei Vakuumtrockner mit<br />

vorgeschalteten Pressschneckenseparatoren unter die<br />

Lupe. „Diese Technologie macht meiner Einschätzung<br />

nach nur für Betriebe Sinn, die einen dauernden Wärmeüberschuss<br />

haben, auch im Winter“, so Oechsner.<br />

Hinzu kämen spezielle Bedingungen, die eine Verbesserung<br />

der Transportwürdigkeit der Gärprodukte für Anlagenbetreiber<br />

wirtschaftlich interessant machen oder<br />

aber zu entsprechenden Überlegungen zwingen. Dies<br />

sei beispielsweise in Regionen mit zu hoher Viehdichte<br />

und bei Problemen mit der Nährstofffracht der Fall.<br />

Schweizer Verdampfungssystem<br />

Bei einer Biogasanlage in Bersenbrück (Niedersachsen) mit einer installierten Leistung von<br />

1,3 Megawatt installierter elektrischer Leistung fallen übers Jahr 30.000 t Gärprodukt an.<br />

Nach deren mechanischer Separation wird die flüssige Separationsphase im Eindampfsystem<br />

des Schweizer Herstellers Arnold & Partner AG in Wärmetauschern erhitzt und anschließend<br />

unter Vakuum verdampft.<br />

„Die mehrstufige Schaltung des Eindampfers vervielfacht die Verdampfungsleistung bei<br />

gleichbleibendem Heizbedarf“, betont Geschäftsführer Oliver Arnold. Das Prinzip: Die ausgedampften<br />

Brüden der ersten Stufe werden für die Beheizung der zweiten Stufe genutzt.<br />

Die physikalische Grundlage dafür ist eine Absenkung des Druckes mittels Vakuumpumpe<br />

in der jeweils nachfolgenden Verdampferstufe. Der Dampf der letzten Stufe kondensiert am<br />

Luftkühler. Um eine Verflüchtigung des Ammoniaks zu verhindern, werde der pH-Wert der<br />

Gärprodukte vor dem Eindampfen mittels Schwefelsäure gesenkt. Alle im Ausgangsprodukt<br />

enthaltenen Nährstoffe fänden sich im eingedickten Konzentrat wieder. Somit würde eine maximale<br />

Trennung von Flüssigkeit und Nährstoffen erreicht. Das Kondensat leite der Betreiber<br />

ein. Die festen, flüssigen und aufkonzentrierten Gärprodukte kommen als Dünger zum Einsatz.<br />

Eindampfanlage des Herstellers Arnold & Partner AG<br />

in einer Biogasanlage in Bersenbrück.<br />

Ebenso könne sie für Betriebe mit Abfallvergärung ein<br />

Weg sein, um die Düngebilanz im Gleichgewicht zu<br />

halten.<br />

Die Veredlung mittels Vakuumverdampfung zu ASL-<br />

Dünger ermögliche auf der anderen Seite bei erfolgreichem<br />

Marketing eine hohe Wertschöpfung und verbessere<br />

insgesamt die Akzeptanz von Gärprodukten. „Die<br />

meisten Systeme wurden erst in jüngerer Zeit entwickelt<br />

und arbeiten unterschiedlich effizient, insbesondere<br />

hinsichtlich der Stickstofffracht. Betreiber sollten<br />

das Verfahren nach der eigenen Zielsetzung auswählen<br />

und Effizienzgarantien festlegen“, empfiehlt Oechsner.<br />

Zu beachten sei beispielsweise, dass für die Lagerung<br />

der Ammoniumsulfatlösung ein spezieller Lagertank<br />

erforderlich ist. Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung<br />

der Arbeitsweise von Vakuumverdampfern<br />

sei die angepasste Zudosierung von Schwefelsäure im<br />

Prozessverlauf, um das freiwerdende Ammonium zu<br />

binden und Stickstoffverluste zu vermeiden. Oft werde<br />

vernachlässigt, dass auch Strom für den Betrieb der<br />

Vakuumerzeuger und Pumpen erforderlich ist. An der<br />

FNR-Studie zur Gärresttrocknung Interessierte können<br />

sich direkt an Dr. Hans Oechsner wenden. (hans.oechsner@uni-hohenheim.de)<br />

FOTO: WERKBILD<br />

37

PRAXIS / TITEL<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Die Verdampfungsanlage<br />

in einer Halle der<br />

Abfallbiogasanlage<br />

Bad Köstritz ging im<br />

November 2018 in den<br />

Regelbetrieb.<br />

Mehrstufige modulare Systeme können<br />

mitwachsen<br />

„Ein guter Richtwert für die Energieeffizienz von Vakuumverdampfern<br />

ist der Energieverbrauch pro Kubikmeter<br />

Wasserentzug aus dem Gärprodukt“, meint<br />

Michael Köhnlechner von der MKR Metzger GmbH.<br />

Das Unternehmen entwickelt und baut seit 1990<br />

Verdampfer, seit 2013 auch für Betriebe, die Biogas<br />

erzeugen. Bislang habe man in diesem Bereich 20<br />

Anlagen errichtet, anfangs eher kleinere für landwirtschaftliche<br />

Biogasanlagen in Veredlungsgebieten, jetzt<br />

zunehmend mehrstufige Verdampfer insbesondere für<br />

Verarbeiter von Bioabfällen. Häufige Beweggründe für<br />

die Errichtung einer Gärproduktverdampfung seien die<br />

Entlastung der Lagerkapazität durch Volumenreduzierung,<br />

eine ganzjährige Wärmenutzung und die damit<br />

einhergehende Sicherung des KWK-Bonus. Darüber hinaus<br />

werde von den Auftraggebern eine Verbesserung<br />

der Transportwürdigkeit, aber auch die Schonung des<br />

Ackerbodens durch größere zeitliche Abstände bei der<br />

Nährstoffausbringung in konzentrierter Form sowie ein<br />

leichteres Nährstoffmanagement im Zusammenhang<br />

mit der Düngeverordnung angestrebt. Als weiteres Motiv<br />

werde die Vorbereitung auf einen wirtschaftlichen<br />

Betrieb nach dem Auslaufen des EEG genannt.<br />

Letztlich gehe es immer darum, mit möglichst geringem<br />

Energieeinsatz möglichst viel Gärprodukt zu reduzieren.<br />

Als Lösung biete MKR Metzger dafür ein auf bis zu vier<br />

Stufen erweiterbares modulares Verdampfersystem in<br />

zwei Baugrößen mit einer Wärmeaufnahme von bis zu<br />

180 Kilowatt (kW th<br />

) thermisch beziehungsweise bis zu<br />

600 kWth und einer Destillaterzeugung von 5.000 bis<br />

20.000 m³ pro Jahr. Der modulare Aufbau ermögliche<br />

ein Mitwachsen der Anlage mit den Gegebenheiten und<br />

Anforderungen, beispielsweise zwei Stufen beim Start<br />

und eine spätere Erweiterung auf vier Stufen.<br />

Je größer das System, desto wirtschaftlicher könne es<br />

im Hinblick auf den Energieeinsatz betrieben werden.<br />

❍ Trockensubstanzgehalt von bis zu 29%<br />

❍ Reduzierung TS-Gehalt der Rohgülle, dadurch:<br />

geringere Stromaufnahmen an Rührwerken und<br />

Pumpen, einfachere Ausbringung und mögliche<br />

Verregnung<br />

Mobile Separation von Gärresten<br />

❍ Hohe Durchsatzleistuns von ca. 25m 3 /h<br />

❍ Reduzierung der Geruchsbelästigung<br />

❍ Geringer lnstandhaltungs- und Wartungsaufwand<br />

❍ Geringer Energieverbrauch<br />

❍ Erhöhung der Kapazität Ihres Gülle- bzw.<br />

Biogasendlagers<br />

❍ Opttmales Preis-Leistungs-Verhältnis<br />

❍ Anschluss Steckdose mit 32Ah<br />

Ernst-Thälmannstr. 27<br />

Telefon: 038848-20349<br />

19260 Vellahn<br />

E-Mail: info@lub-technik.de<br />

www.lub-technik.de<br />

RHS Maschinenund<br />

Anlagenbau GmbH<br />

IDEAL FÜR GÜLLE, GÄRRESTE UND KLÄRSCHLAMM!<br />

Harmate 42 | 48683 Ahaus<br />

Tel. +49 (0)2561 / 95 64 43 - 0<br />

info@rhs-tech.de<br />

www.rhino-rhs.de<br />

38

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

PRAXIS / TITEL<br />

„Unsere große dreistufige Verdampferanlage braucht im<br />

Schnitt 500 kW Wärme und 25 kW Strom. Sie produziert<br />

im Jahr aus rund 30.000 m³ Gärprodukt 15.000<br />

m³ einleitungsfähiges Wasser und außerdem neben<br />

eingedicktem Gärprodukt zirka 800 t schwebstofffreien<br />

ASL-Dünger“, nennt Köhnlechner ein Beispiel.<br />

Zu den jüngsten Innovationen des Unternehmens gehöre<br />

die pH-Wert-Anhebung der ASL. Diese sei beim<br />

Verlassen des Verdampfers relativ sauer, was die<br />

Handhabung erschwere und die Pflanzenverträglichkeit<br />

mindere. Manche Hersteller würden dem durch<br />

basisch reagierende Zuschlagstoffe entgegenwirken.<br />

MKR Metzger habe jetzt einen verfahrenstechnischen<br />

Weg gefunden, um den pH-Wert auf ein pflanzenverträgliches<br />

Maß anzuheben. Der ASL-Dünger gewinne<br />

dadurch an Marktwert.<br />

Die neueste Verdampfungsanlage werde gegenwärtig<br />

auf dem Betriebshof der MKR Metzger in Monheim<br />

für den Versand zusammengestellt. Sie sei für einen<br />

Schweinezuchtbetrieb mit Biogasanlage im Landkreis<br />

Rotenburg (Wümme) bestimmt. „Dort wird unser Vakuumverdampfer<br />

einem Bandtrockner vorgeschaltet. Da<br />

der Trockner dann mit bereits eingedicktem Gärprodukt<br />

arbeitet, verdoppelt sich seine Leistung. Und zusätzlich<br />

entsteht marktfähiger ASL-Dünger“, informiert<br />

Köhnlechner.<br />

Die separierte feste Fraktion des Gärprodukts geht wegen der darin<br />

noch enthaltenen Verpackungsschnipsel in die Verbrennung.<br />

Autor<br />

Dipl.-Journ. Wolfgang Rudolph<br />

Freier Fachjournalist<br />

Rudolph-Reportagen · Landwirtschaft, Umwelt, Erneuerbare Energien<br />

Kirchweg 10 · 04651 Bad Lausick<br />

03 43 45/26 90 40<br />

info@rudolph-reportagen.de<br />

www.rudolph-reportagen.de<br />

Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />

Die Schmack Service-Kompetenz:<br />

Lassen Sie sich beraten –<br />

kompetent und unverbindlich!<br />

Technischer<br />

Service<br />

Betriebsführung<br />

Modernisierung<br />

Biogasanlage<br />

Biologischer<br />

Service<br />

Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />

Biogas-Know-how.<br />

Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />

um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />

Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />

gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />

Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />

info@schmack-biogas.com<br />

39

PRAXIS<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Öko-Kiez<br />

nimmt<br />

alle<br />

Hürden<br />

FOTO: MÖCKERNKIEZ EG<br />

Da war die Freude<br />

groß: Nach über einem<br />

Jahr Stillstand und<br />

Unsicherheit gingen<br />

2016 die Bauarbeiten<br />

wieder weiter!<br />

Deutschlands größtes genossenschaftliches Wohnbauprojekt setzt auf Biogas: Der Berliner<br />

Möckernkiez wird von der Naturstrom AG als Contractor mit Wärme und Mieterstrom aus<br />

einem Biomethan-Blockheizkraftwerk versorgt. In der Bauphase stand das Projekt schon<br />

auf der Kippe und auch das Energiekonzept war nicht leicht umzusetzen.<br />

Von Christian Dany<br />

Wer von der Yorckstraße zum Möckernkiez<br />

in Berlin-Kreuzberg kommt, sieht<br />

auf den ersten Blick einen neuen,<br />

aber irgendwie ganz normalen Großstadt-Häuserblock.<br />

Auf den zweiten<br />

Blick wird das Öko-Ambiente deutlich: Schilder und<br />

Sonnenschirme eines Bio-Supermarktes dominieren<br />

die östliche Seite. Weiter westlich stehen zwei Naturstrom-Ladesäulen<br />

für Elektroautos. Hier geht es eine<br />

„Neue Wohnungsinteressenten müssen<br />

einen Horizont von drei bis fünf Jahren<br />

mitbringen“<br />

Frank Nitzsche<br />

breite Treppe hinauf, durch das Gebäude durch und<br />

man steht im Innenhof; mittendrin im Möckernkiez,<br />

Deutschlands größtem genossenschaftlichen Wohnprojekt.<br />

Der zentrale Platz, die autofreie Erschließungsstraße<br />

und sämtliche Gebäude – das alles gehört hier<br />

der von Bürgern gegründeten „Möckernkiez Genossenschaft<br />

für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches<br />

Wohnen eG“.<br />

Im Haus Nr. 4 in der Südwestecke schlägt gewissermaßen<br />

das „Doppelherz“ des Möckernkiezes: Unten im<br />

Keller liegt die Energiezentrale, die den Kiez mit Wärme<br />

und einen Teil davon auch mit Strom versorgt, im<br />

Erdgeschoss die Geschäftsstelle der Genossenschaft.<br />

Hier hat Vorstand Frank Nitzsche sein Büro, der über<br />

das Projekt und dessen Werdegang erzählt: „Seit August<br />

letzten Jahres sind jetzt alle der 471 Wohnungen<br />

bezogen.“<br />

Der Mix reiche von der Einraumwohnung bis zur Sieben-Zimmer-WG.<br />

Dementsprechend bunt gemischt sei<br />

auch die knapp tausendköpfige Bewohnerschaft. Auf<br />

Miteinander und gelebte Nachbarschaft werde großen<br />

Wert gelegt. Es gebe hier eine Kita, eine Werkstatt,<br />

ein Café und einen Veranstaltungsraum, zudem einige<br />

Läden und Praxen. „Neue Wohnungsinteressenten<br />

müssen einen Horizont von drei bis fünf Jahren mitbringen“,<br />

sagt Nitzsche. Die Möckernkiez eG hat jetzt<br />

2.200 Mitglieder. Das zeigt die hohe Nachfrage, die<br />

das Angebot bei weitem übersteigt. Genossen, die<br />

74

FOTOS: CHRISTIAN DANY<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Szene im Kiez: Gelebte<br />

Nachbarschaft! Der<br />

Flachbau vorne dient<br />

der Gemeinschaft,<br />

im Hintergrund ein<br />

Wohngebäude.<br />

PRAXIS<br />

Visuelle<br />

Kontrolle Ihrer<br />

Biogas-Produktion<br />

Lumiglas optimiert Ihren<br />

Biogas-Prozess<br />

• Fernbeobachtung mit dem<br />

Lumiglas Ex-Kamera-System<br />

• Lokale oder globale Paketlösungen<br />

schaffen kostengünstig Sicherheit<br />

eine Wohnung beziehen, zahlen anteilige<br />

Errichtungskosten von 920 Euro pro Quadratmeter<br />

(m²). Die Nettokaltmiete beträgt<br />

zwischen 8,62 und 13,04 Euro je m².<br />

Neubaumieten liegen in Berlin sonst oft<br />

zwischen 16 und 20 Euro. „Ein Genossenschaftsanteil<br />

kostet 500 Euro, zwei<br />

sind Pflicht für die Mitgliedschaft. Die<br />

Obergrenze liegt bei 600.000 Euro“, erläutert<br />

Nitzsche. Gewinnerzielung sei aber<br />

nicht die Motivation der Genossen: In den<br />

nächsten fünf Jahren sei eine Ausschüttung<br />

Tabu.<br />

Die Geschichte des Möckernkiezes liest<br />

sich wie ein Stück aus dem Lehrbuch für<br />

Graswurzelbewegungen: „Anonyme Investoren<br />

oder wir?“ – Flugblätter mit dieser<br />

provokanten Frage machten 2007 beim<br />

Straßenfest in der nahen Hornstraße die<br />

Runde. Die Initiatoren blieben dran und<br />

schon bald ergab sich die Chance, ein<br />

Grundstück beim Park am Gleisdreieck zu<br />

kaufen. Auch das Areal des heutigen Möckernkiezes<br />

gehörte früher zum Anhalter<br />

Güterbahnhof.<br />

Baupause – Finanzierung<br />

wackelte<br />

2009 wurde die Genossenschaft gegründet,<br />

die dann das 30.000 m² große<br />

Grundstück von einer Tochterfirma des<br />

Bundeseisenbahnvermögens erwarb. Den<br />

Grunderwerb finanzierten die Genossen<br />

komplett und auch den Bau noch zu einem<br />

Drittel mit Eigenkapital. Allerdings hatten<br />

sie hart um die Verwirklichung ihres Wohntraumes<br />

zu kämpfen: Ab November 2014<br />

stand der Bau über ein Jahr lang still wegen<br />

nicht gesicherter Finanzierung.<br />

Es mussten ein neuer Vorstand gewählt,<br />

die Mieten erhöht und Mitgliederdarlehn<br />

eingeworben werden, ehe im Juni 2016<br />

die Bauarbeiten wieder aufgenommen<br />

werden konnten. Zwei Teil-Grundstücke<br />

für ein Kultur-Pavillon und ein Hotel wurden<br />

an einen Bauträger weiterverkauft. Als<br />

selbstverwaltete Genossenschaft wollte<br />

sich die Möckernkiez eG mit einer klaren<br />

ökosozialen Ausrichtung abheben: Alle 14<br />

fünfstöckigen Wohnhäuser sind nach KfW-<br />

40-Standard gebaut.<br />

Die Energie sollte möglichst vor Ort mit<br />

erneuerbaren Ressourcen erzeugt werden<br />

und der Primärenergiefaktor (PEF) unter<br />

0,25 liegen. „Wir hatten den Auftrag,<br />

Kosteneinsparungen zu realisieren. So ist<br />

die Idee der Wärmerückgewinnung aus Abwasser<br />

aufgekommen“, schildert Nitzsche.<br />

Hierzu wäre eine teure Wärmepumpe nötig<br />

gewesen und der PEF über das selbst gesteckte<br />

Limit gestiegen, weshalb die Idee<br />

scheiterte.<br />

Energie-Contracting mit<br />

Naturstrom AG<br />

So blieb die Kraft-Wärme-Kopplung unabdingbar.<br />

Die Energieversorgung in Eigenregie<br />

umzusetzen, stellte sich jedoch<br />

als unrealistisch heraus: „Wir haben das<br />

Know-how hierfür nicht. Ein eigener Mitarbeiter<br />

für die Energieversorgung wäre<br />

nötig gewesen. Deshalb sollte das in die<br />

Hände eines Unternehmens gelegt werden,<br />

das sowas alltäglich macht“, so der<br />

Betriebswirt. Bei der Ausschreibung fürs<br />

Contracting bekam die Naturstrom AG den<br />

Zuschlag. Der Ökostromanbieter hat sich<br />

in den vergangenen Jahren mit mehreren<br />

Projekten zu einem Spezialisten für ökologisches<br />

Contracting entwickelt.<br />

„Unser Konzept stimmt gut mit der selbst<br />

auferlegten ökosozialen DNA der Möckern-<br />

75<br />

Info-Material<br />

gleich heute anfordern!<br />

F.H. Papenmeier GmbH & Co.KG<br />

Telefon 0 23 04-205-0<br />

info.lumi@papenmeier.de<br />

www.lumiglas.de

PRAXIS<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Links:<br />

Frank Nitzsche, einer<br />

von zwei Genossenschafts-Vorständen.<br />

Rechts:<br />

Der Möckernkiez von<br />

einer Dachterrasse<br />

gesehen – mit<br />

Photovoltaik auf den<br />

Flachdächern.<br />

kiez eG überein“, sagt Maximilian Seget. Der Projektingenieur<br />

für urbane Quartierskonzepte bei Naturstrom<br />

erklärt im Kellerraum das Energiesystem: „Wenn alle<br />

Wohnungen und Ladenlokale vermietet sind, wird der<br />

Wärmebedarf des Areals laut Planzahlen bei rund 2<br />

Millionen (Mio.) Kilowattstunden (kWh) pro Jahr liegen.<br />

Außerdem werden die Mieter jährlich rund 1,5<br />

Mio. kWh Strom benötigen.“<br />

Die Zahlen zeigten schon den spezifisch sehr niedrigen<br />

Wärmebedarf. Erzeugt werde die Wärme von einem<br />

Biomethan-Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 143 Kilowatt<br />

(kW) elektrischer und 215 kW thermischer Leistung<br />

sowie mit einem Gas-Spitzenlastkessel mit 1.300<br />

kW thermischer Leistung. Die Energiezentrale enthalte<br />

noch einen vierteiligen, insgesamt 12 Kubikmeter fassenden<br />

Pufferspeicher. Naturstrom habe auch das 600<br />

Meter lange Nahwärmenetz durch den Kiez verlegt.<br />

Energiezentrale und Wärmenetz würden über Online-<br />

Fernüberwachung betrieben. Das Unternehmen habe<br />

somit ständig alle Daten unter Kontrolle.<br />

Biomethan aus Rest- und Abfallstoffen<br />

Naturstrom bezieht das Biomethan direkt von den<br />

Betreibern der Biogasaufbereitungsanlagen. Seget<br />

zufolge sei das ausschließlich Gas aus Rest- und Abfallstoffen.<br />

Zu den Lieferanten gehörten zum Beispiel<br />

die Klärwerke Hamburg. Weitere zwei Biogasanlagen<br />

lägen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.<br />

Genauer will der Energietechniker aber nicht werden.<br />

Naturstrom bietet deutschlandweit drei Biogas-Tarife<br />

an: mit 10, 20 und 100 Prozent Biomethan. Im Möckernkiez<br />

bekommt der Gaskessel einen 10-Prozent-<br />

Knowledge grows<br />

Wie verringern<br />

Sie Ihren<br />

Substrateinsatz?<br />

Yara Biogas Production Optimizer könnte die Antwort auf Ihre Frage sein. Besuchen<br />

Sie uns auf der BIOGAS Convention & Trade Fair, 10. - 12. Dezember <strong>2019</strong>, Nürnberg,<br />

Halle 09, Stand C 43 – wir beraten Sie gerne.<br />

Ihr Ansprechpartner für telefonische Anfragen ist<br />

Herr Zacharias Mobil: 0151 745 112 86<br />

76<br />

Biogas Production Optimizer<br />

biogas@yara.com

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

PRAXIS<br />

anteil. Seget: „Unser Mindestanspruch!“ Das BHKW<br />

wird mit 100 Prozent Biomethan nach EEG betrieben:<br />

Strom, der nicht vor Ort genutzt werden kann, wird ins<br />

öffentliche Netz eingespeist zu einem EEG-Tarif von<br />

zirka 13 Cent/kWh.<br />

Der Biomethanpreis liegt bei knapp über 6 Cent/kWh.<br />

„Der EEG-Tarif stützt sozusagen den Wärmepreis“,<br />

klärt Seget auf. Den genauen Preis pro kWh wollen aber<br />

weder Seget noch Nitzsche nennen. Der Genossenschaftsvorstand<br />

verweist auf eine Verschwiegenheitsklausel<br />

und verrät so viel: „Die Preise sind indexiert mit<br />

zehn Jahren Vertragslaufzeit.“<br />

Kombination: Mieter- und Netzstrom<br />

„Quartierskonzepte, Arealnetze – das geht bei der Wärme<br />

wunderbar, mit dem Strom aber nicht so leicht“,<br />

klagt Seget. Die Naturstrom AG hat sich nämlich mit<br />

ihrem Konzept der großen Herausforderung gestellt,<br />

die Mieter auch mit dem vor Ort erzeugten Strom direkt<br />

zu versorgen: mit Mieterstrom, einer Kombination aus<br />

lokal erzeugtem Ökostrom und Zusatzstrom aus dem<br />

Netz. Bei Letzterem liefert Naturstrom 100 Prozent<br />

Wasserkraftstrom aus Deutschland. „Je höher der Anteil<br />

an Vor-Ort-Strom, desto günstiger“, erläutert der<br />

Möckernkiez-Energiemanager, „und desto planbarer,<br />

denn die Kosten des lokalen Stroms sind auf 20 Jahre<br />

vorhersehbar. Das macht Mieterstrom gleich doppelt<br />

attraktiv.“ Um möglichst viel günstigen Vor-Ort-Strom<br />

nutzen zu können, hat die Naturstrom AG auf fünf Gebäuden<br />

im Möckernkiez Photovoltaikanlagen mit 135<br />

kW Gesamtleistung errichtet. Der Direktlieferung von<br />

lokal erzeugtem Strom sind in der Wohnungswirtschaft<br />

Links:<br />

Plan vom Möckernkiez<br />

Rechts:<br />

Maximilan Seget,<br />

Projektingenieur bei<br />

der Naturstrom AG und<br />

Energiemanager für<br />

den Kiez.<br />

+++ WIEDER VERFÜGBAR +++ WIEDER VERFÜGBAR +++ WIEDER VERFÜGBAR +++<br />

BERU / FEDERAL MOGUL<br />

18GZ47 - FBM80WPNS<br />

77

PRAXIS<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

BHKW und Gaskessel: Biomethan-Konsumenten! 100 % für das BHKW<br />

und 10 % für den Gaskessel im Vordergrund.<br />

Pufferspeicher: 4-teilig, 12.000 Liter fassend - mit dem Pufferspeicher-System<br />

können einerseits Wärmelast-Spitzen bedient werden, andererseits muss das<br />

BHKW in Schwachlastzeiten nicht so oft takten.<br />

Kundenanlage und Wettbewerb<br />

Um in begrenztem Umfang und Gebiet dezentrale<br />

Versorgungsstrukturen unabhängig vom öffentlichen<br />

Netz zu ermöglichen, definiert das Energiewirtschaftsgesetz<br />

seit 2011 den Begriff der Kundenanlage.<br />

§3 Nr. 24a EnWG beschreibt diesen von der<br />

schwierigen energierechtlichen Regulierung ausgenommenen<br />

Typus wie folgt:<br />

Energieanlagen zur Abgabe von Energie,<br />

a. die sich auf einem räumlich zusammengehörenden<br />

Gebiet befinden,<br />

b. mit einem Energieversorgungsnetz oder mit<br />

einer Erzeugungsanlage verbunden sind,<br />

c. für die Sicherstellung eines wirksamen und<br />

unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung<br />

mit Elektrizität und Gas unbedeutend sind und<br />

d. jedermann zum Zwecke der Belieferung der<br />

angeschlossenen Letztverbraucher im Wege<br />

der Durchleitung unabhängig von der Wahl des<br />

Energielieferanten diskriminierungsfrei und<br />

unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.<br />

§ 3 Nr. 24b EnWG definiert Kundenanlagen zur betrieblichen<br />

Eigenversorgung sehr ähnlich. Der vorgenanne<br />

Punkt c) entspricht einem wichtigen Ziel<br />

des EnWG, das auch in §1 festgehalten ist. Damit<br />

dieses erfüllt ist, muss die Anlage wettbewerblich<br />

unbedeutend sein, was wiederum von den Merkmalen<br />

„räumliche Ausdehnung“, „Menge durchgeleiteter<br />

Energie“ und „Anzahl der angeschlossenen<br />

Letztverbraucher“ abhängt. Bei Letzterem verweist<br />

die Rechtsprechung entweder auf eine Stellungnahme<br />

der Bundesnetzagentur oder die Auffassung<br />

des Kammergerichts Berlin, wonach eine Anzahl von<br />

deutlich über 100 Wohnungen (BNA) respektive bereits<br />

90 Wohnungen (KG Berlin) gegen die Annahme<br />

einer Kundenanlage spricht.<br />

Energierechts-Anwalt Joachim Held von Rödl &<br />

Partner in Nürnberg sieht bei einer Verbreitung autarker<br />

Versorgungsysteme mit Kundenanlagen „die<br />

Gefahr der Entstehung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft<br />

in Bezug auf Preise und Versorgungsqualität:<br />

die Verbrauchergruppe der Prosumer mit modernen,<br />

dezentralen Systemen auf der Gewinnerseite und<br />

die Verbrauchergruppe der klassischen Letztverbraucher,<br />

die über das Netz der allgemeinen Versorgung<br />

aus zentralen, großen Erzeugungsanlagen<br />

(Offshore-Wind, Atomkraft, Wasserkraft) versorgt<br />

werden, auf der Verliererseite.“<br />

Biogaskontor<br />

Köberle GmbH<br />

Wir können mit Druck umgehen<br />

Bullaugen für alle Einsatzfälle<br />

Für Kernbohrung Auf Stahlplatte nach In Tauchhülse für Über-/Unterdrucksicherung<br />

oder Futterhülse<br />

Kundenmaß<br />

Blick um die Ecke<br />

ÜU-TT<br />

Ø300 + Ø400 mm<br />

für Folienhauben<br />

Zubehör: Leuchten, Rosetten, Futterhülsen, Sonnenschutzhauben, etc.<br />

Weitere 78 Komponenten: Luftdosierstationen zur Entschwefelung, Füllstandsüberwachung, Messtechnik, Warnschilder<br />

Über-/Unterdrucksicherung<br />

ÜU-GD<br />

für Betondecken<br />

www.biogaskontor.de • info@biogaskontor.de • Germany 89611 Obermarchtal • Tel +49(0)737595038-0

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

PRAXIS<br />

aber energierechtlich strenge Grenzen gesetzt: Zwar<br />

können kleine Arealnetze als „Kundenanlagen“ von der<br />

Regulierung ausgenommen werden. Wegen des Arguments<br />

der Wettbewerbssicherung dürfen an diese aber<br />

nicht mehr als 100 Wohnungen angeschlossen sein<br />

(siehe Kasten). „Die Verteilnetzbetreiber sehen das als<br />

Konkurrenz, doch für die dezentrale Energiewende ist<br />

es ´ne echte Hürde“, meint Seget.<br />

Günstiger Strompreis<br />

Naturstrom löste das Problem so: Jedes Haus mit<br />

PV-Anlage wird als eigene Kundenanlage mit einem<br />

Summenzähler ausgestattet. Eine weitere Kundenanlage<br />

sind drei Gebäude, die durch das BHKW versorgt<br />

werden, die mit Stromleitungen verbunden sind und<br />

in denen sich auch Gewerbeeinheiten befinden. Die<br />

restlichen sechs Häuser im Kiez beziehen rein physikalisch<br />

betrachtet Netzstrom. Aus Solidaritätsgründen<br />

bekommen jedoch alle den gleichen Tarif: den „MöckernStrom“.<br />

Dieser kostet 25,45 Cent/kWh plus eine<br />

Grundgebühr von 8,75 Euro pro Monat und liegt damit<br />

preislich rund 15 Prozent unter dem Grundversorgungstarif,<br />

der in Berlin mit circa 30 Cent je kWh zu Buche<br />

schlägt. An Umlagen und Abgaben entfallen beim Mieterstrom<br />

die Konzessionsabgabe an die Kommune, die<br />

Stromsteuer, die Netzentgelte sowie netzseitige Umlagen,<br />

vor allem die Offshore- und die KWK-Gesetz-<br />

Umlage. Allerdings muss die volle EEG-Umlage gezahlt<br />

werden, da bei Stromerzeuger und -verbraucher keine<br />

Personenidentität vorliegt.<br />

Der direkt verbrauchte PV-Strom wird mit dem im<br />

EEG verankerten Mieterstrom-Zuschlag gefördert, der<br />

KWK-Strom dagegen nicht! Mit den Kürzungen der PV-<br />

Einspeisevergütungen wurden zuletzt aber auch diese<br />

Zuschläge zusammengestrichen. Bei weiter sinkender<br />

EEG-Vergütung tendieren die Zuschläge für Anlagen<br />

über 40 kW gegen null. Für kleinere Anlagen liegen sie<br />

jetzt unter 2,0 Cent pro kWh.<br />

Mieterstrom: bundesweit geringe Nachfrage<br />

Der vereinbarte Preis für Mieterstrom darf 90 Prozent<br />

des im jeweiligen Netzgebiet geltenden Grundversor-<br />

Technik in der<br />

Energiezentrale: die<br />

zentrale Trinkwasseraufbereitung<br />

links und<br />

rechts die Wärmeübergabestation<br />

für das<br />

Gebäude.<br />

2Gute Gründe von vielen für BHKW von 2G<br />

Flexibilisierung + Mieten statt kaufen<br />

Flexibilität pur: die Mietlösung für ein BHKW von 2G. Mit dem<br />

Rental-Konzept (4 - 9 Jahre Laufzeit) erhöhen Sie Ihre finanziellen<br />

Handlungsspielräume. Mit dem Vollservicevertrag werden eine<br />

hohe Anlagenverfügbarkeit sowie Planungssicherheit erreicht.<br />

Das vieras-Modell der Betriebsstundenmiete treibt die Flexibilität<br />

dann quasi auf die Spitze.<br />

Wir beraten Sie: 02568 9347-0<br />

oder info@2-g.de<br />

© valentinrussanov | istockphoto.com<br />

79<br />

2G Energy AG | www.2-g.de

PRAXIS<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Energiewende-Generalunternehmer<br />

Auf dem Areal gibt es 2.000 Fahrrad-Stellplätze.<br />

Die Kiezgenossen sind typische Radfahrer!<br />

Als Ökostromanbieter ist die Naturstrom AG einer<br />

der Pioniere in Deutschland. Das Unternehmen, das<br />

im Jahr 1998 gegründet wurde und mittlerweile 320<br />

Mitarbeiter und über 250.000 Kunden hat, ist zur<br />

Naturstrom-Gruppe herangewachsen, denn es ist<br />

noch auf anderen Gebieten der Energiewende aktiv:<br />

Über 25.000 Kunden beziehen Biogas-Produkte<br />

von Naturstrom. Durch den in allen Ökostrom- und<br />

Biogastarifen enthaltenen festen Förderbetrag<br />

werden bundesweit Erneuerbare-Energien-Projekte<br />

geplant, finanziert, gebaut und betrieben.<br />

Als Projektentwickler und Anlagenbetreiber ist das<br />

Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und zwölf weiteren<br />

Standorten in Deutschland auch auf lokaler<br />

Ebene tätig: In mehreren ländlichen Kommunen<br />

wurden Nahwärmenetze verlegt, um Haushalte,<br />

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit<br />

Ökowärme aus Pellets, Holzhackschnitzeln sowie<br />

Solarthermie zu versorgen. In Städten entwickelt<br />

der Öko-Energieversorger urbane Quartierskonzepte.<br />

Unter anderem betreibt er Biomethan-BHKW, die<br />

Wärme und Strom direkt aus dem Heizungskeller an<br />

die Verbraucher im Haus liefern. Rund 40 Mieterstrom-Projekte,<br />

entweder nur mit Photovoltaik oder<br />

mit BHKW kombiniert, wurden schon umgesetzt.<br />

www.naturstrom.de<br />

gungstarifs nicht übersteigen (§ 42a Absatz<br />

4 EnWG). Scharfes Limit hier, marginale<br />

Förderung dort – das hat dazu geführt,<br />

dass der oftmals mit großem Getöse propagierte<br />

Mieterstrom bislang die Erwartungen<br />

nicht erfüllen konnte: In anderthalb<br />

Jahren seit Förderbeginn Mitte 2017 wurden<br />

bei der Bundesnetzagentur nur 430<br />

Mieterstrom-PV-Anlagen gemeldet mit 9,5<br />

Megawatt (MW). Dabei ist ein Fördervolumen<br />

von 500 MW jährlich vorgesehen.<br />

Im Möckernkiez kommt der Möckernstrom<br />

aber sehr gut an: 90 Prozent der Bewohner<br />

beziehen ihn. „Das ist eine Super-Quote“,<br />

sagt Seget. Seit kurzem gebe es den Möckernstrom<br />

auch zum „Tanken“ an zwei<br />

Ladestationen für Elektroautos. „Die Ladesäulen<br />

sind eichrechtskonform, was aktuell<br />

im Markt noch nicht selbstverständlich<br />

ist. Bezahlt werden kann mit der normalen<br />

Girokarte. Wir haben auch Leistung für<br />

Tiefgaragen-Wallboxen vorgehalten, aber<br />

bis jetzt ist da noch keine Nachfrage.“ Die<br />

Kiezgenossen seien typische Fahrradfahrer,<br />

was schon ein Zahlenverhältnis zeige:<br />

„2.000 Fahrrad-Stellplätze gibt es auf<br />

dem Areal. Dagegen hat die Tiefgarage nur<br />

100 Auto-Plätze.“<br />

Für das im Bau befindliche Hotel sei bereits<br />

eine Heizleistung von 260 kW thermisch<br />

angemeldet worden. Das bedeutet,<br />

dass sich die Laufzeit des wärmegeführten<br />

Biomethan-BHKW weiter erhöhen wird.<br />

LPG-Biosupermarkt: Modernes Ökoambiente<br />

durch den Bio-Supermarkt.<br />

Ladestation: „Möckernstrom“ zum Tanken an der<br />

Naturstrom-Ladestation.<br />

80

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

INNOVATIVE PRAXIS<br />

EINBRINGTECHNIK<br />

FÜR BIOGAS- UND<br />

RECYCLINGANLAGEN<br />

NEU!<br />

Jetzt auch als BIG-Mix Globe!<br />

Der BIG-Mix im ISO Seecontainer<br />

für den weltweiten Einsatz.<br />

BIG-Mix 35 bis 270m³<br />

Rand des Möckernkiezes: Tolle Lage mit direktem Übergang zum Park am Gleisdreieck.<br />

effektiver Vorschub bei niedrigem<br />

Eigenstromverbrauch<br />

für 100% Mist und Grassilage<br />

mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />

komplett aus Edelstahl<br />

Biomischer 12 bis 80m³<br />

Der Innenhof des Möckernkiezes, u.a. mit einem Lieferwagen. Autos dürfen nicht reinfahren!<br />

Bislang komme es auf 5.500 Vollbetriebsstunden<br />

pro Jahr. „Im Winter läuft es rund<br />

um die Uhr, im Sommer nur wenige Stunden<br />

am Tag“, lässt der Berliner einblicken.<br />

Um die 20 Prozent der Stromerzeugung<br />

aus dem BHKW sowie 70 Prozent des Solarstroms<br />

könnten direkt in den Hausnetzen<br />

verbraucht werden. In den drei versorgten<br />

Gebäuden sorge das BHKW dafür, dass<br />

75 Prozent des Strombedarfs mit Biogasstrom<br />

gedeckt werden.<br />

Der Möckernkiez ist sicherlich ein Pionierund<br />

ein Leuchtturmprojekt. Doch ist er<br />

auch eine Blaupause für die Energiewende<br />

in unseren Städten? Befürworten würde<br />

Seget das auf jeden Fall. Doch er zeigt<br />

auch seine Bedenken: „Generell wäre so<br />

ein Neubau-Projekt heute viel schwieriger<br />

wegen der enorm gestiegenen Grundstückspreise.“<br />

Und im Bestand sei ein<br />

derartiges Energiekonzept auch schwer zu<br />

realisieren: Ein großes Hemmnis sei hier<br />

das „Gebot der Kostenneutralität“, das<br />

laut BGB bei einer Umstellung der Wärmeversorgung<br />

auf Contracting gelte. „Außerdem<br />

ist es im Bestand viel schwieriger,<br />

so eine hohe Mieterstromquote wie im Möckernkiez<br />

zu erreichen. Im Neubau ist das<br />

leichter, weil die neuen Wohnungsbezieher<br />

ohnehin erstmal einen Stromanbieter suchen<br />

müssen.“<br />

Autor<br />

Christian Dany<br />

Freier Journalist<br />

Gablonzer Str. 21<br />

86807 Buchloe<br />

0 82 41/911 403<br />

christian.dany@web.de<br />

81<br />

für 100% Mist und Grassilage<br />

massive Edelstahlkonstruktion<br />

mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />

auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />

KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />

speziell für Kleinbiogasanlagen<br />

optional mit Vertikalmischschnecke<br />

für unterschiedlichste Substrate<br />

komplett aus Edelstahl<br />

Konrad Pumpe GmbH<br />

Fon +49 2526 93290<br />

Mail info@pumpegmbh.de<br />

www.pumpegmbh.de

WISSENSCHAFT<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

Mehr Gas bei geringerer<br />

Verweilzeit<br />

Biogasanlagen effizienter machen, das war das Ziel des Forschungsprojektes<br />

HoLaflor. Fraunhofer Forscher fanden heraus, dass kürzere<br />

Verweilzeiten und höhere Raumbelastungen die Produktivität<br />

deutlich erhöhen.<br />

Von Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />

Wenn die Biomasse und<br />

das Fermentervolumen<br />

möglichst effektiv genutzt<br />

werden, hat das viele Vorteile“,<br />

sagt Dr. Brigitte<br />

Kempter-Regel. Die Abbauleistung würde<br />

gesteigert, die Biogasrate erhöht und die<br />

Methanfreisetzung aus den Gärresten verringert.<br />

Zudem verbessere sich die Wirtschaftlichkeit<br />

der Anlage. „Es heißt, dass<br />

eine Verweilzeit von 40 bis 60 Tagen nötig<br />

ist, sonst drohe Versäuerung, wir hatten<br />

andere Erfahrungen“, verdeutlicht die Wissenschaftlerin<br />

vom Fraunhofer Institut IGB.<br />

Denn: Eine hohe Effizienz und gute Umsatzraten<br />

würden in der Biotechnologie nur<br />

bei hohen Konzentrationen sowohl von Mikroorganismen<br />

als auch vom Substrat erzielt.<br />

„Unsere Erwartung war, dass deutlich kürzere<br />

Verweilzeiten besser sind“, erklärt die<br />

Projektleiterin. „Trotz langer Verweilzeiten<br />

enthalten die Gärreste noch viel Methan“,<br />

so Kempter-Regel. Dieser könne mehr als<br />

Die Anlage der Agro<br />

Energie Hohenlohe<br />

GmbH von Thomas<br />

Karle brachte die<br />

fittesten Mikroorganismen<br />

hervor. Sie wurden<br />

für die Versuchsreihen<br />

verwendet.<br />

25 Prozent der gesamten Biogasausbeute<br />

ausmachen und schmälere den Gewinn der<br />

Biogasanlage. Obwohl es lange Verweilzeiten<br />

für den Abbau gibt, wird trotzdem<br />

eine erhebliche Menge Methan über einen<br />

langen Zeitraum freigesetzt. „Da besteht<br />

Potenzial zur Optimierung“, so die Forscherin.<br />

Aufschluss und Abbau könnten<br />

also noch verbessert werden.<br />

Dieses Wissen brachten die Forscher<br />

aus ihren Erfahrungen im Bereich Klärschlammfaulung<br />

mit. Mit einer sogenannten<br />

Hochlastfaulung verbesserte sich dort<br />

die Ausbeute um bis zu 20 Prozent, im<br />

Einzelfall auch mehr. „Wir haben in Kläranlagen<br />

sehr gute Erfahrungen mit dem<br />

Verfahren gemacht“, erklärt Kempter-Regel.<br />

Zudem vermuteten die Forscher, dass<br />

andere Mikroorganismen an der Hochlastfaulung<br />

beteiligt sind. Sie wollten deshalb<br />

herausfinden, ob das Verfahren auch auf<br />

landwirtschaftliche Biogasanlagen übertragen<br />

werden kann.<br />

Bevor die eigentlichen Versuchsreihen starteten,<br />

machte sich Dr. Brigitte Kempter-Regel daran,<br />

besonders abbaufreudige Mikroorganismen zu<br />

finden. Mittels Batch-Versuchen in 1-Liter-Behältern<br />

wurden die Organismen aus den zehn Anlagen mit<br />

Mais gefüttert und dann der zeitliche Verlauf der<br />

Biogasbildung ermittelt.<br />

Versuchsbedingungen<br />

Technisch ist eine Hochlastfaulung relativ<br />

einfach: „Wir haben einen Reaktor mit geeigneter<br />

Messtechnik und Datenerfassung,<br />

den wir mit hohem Durchsatz, kurzen Verweilzeiten<br />

und mit einer hohen Raumbelastung<br />

betreiben, sonst nichts“, verdeutlicht<br />

die Projektleiterin. Es gab keine Einbauten<br />

für eine Biomasserückhaltung. Es wurde<br />

nicht nachgeimpft, nur gut durchmischt,<br />

konstant temperiert und gleichmäßig gefüttert.<br />

Für ausreichende Versorgung mit<br />

Spurenelementen war gesorgt und die Mikroorganismen<br />

konnten sich auf die Bedingungen<br />

einstellen.<br />

Drei Jahre lang feilte das Institut für Grenzflächen-<br />

und Bioverfahrenstechnik (IGB) an<br />

der Optimierung. Dazu verglichen die Forscher<br />

den Vergärungsprozess von herkömmlichen<br />

Biogasanlagen mit dem Prozess in<br />

einer Hochlastfaulung. Sie fanden heraus,<br />

dass auch bei Biogasanlagen, die Mais als<br />

Monosubstrat nutzen, kürzere Verweilzeiten<br />

deutlich bessere Ergebnisse bringen.<br />

Im Projekt wurde Maissilage als Monosubstrat<br />

verwendet. „Wir wollten wissen, ob<br />

die Anlage auch bei kürzeren Verweilzeiten<br />

erfolgreich und stabil betrieben werden<br />

kann“, denn höhere Raumbelastungen<br />

hätten einen Nachteil: Bei Anlagen, die nur<br />

mit Mais betrieben werden, können sich<br />

schnell Säuren anreichern. Geschieht dies,<br />

kann der Prozess stoppen und die Biogasproduktion<br />

kommt zum Erliegen.<br />

86

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

WISSENSCHAFT<br />

ViscoPract®<br />

Enzymatischer<br />

Problemlöser 2.0<br />

FOTOS: MARTINA BRÄSEL<br />

fotolia.com /<br />

© chrisberic<br />

fotolia.com /<br />

© TwilightArtPictures<br />

Die Versuche wurden mit zwei baugleichen<br />

Anlagen durchgeführt. Auf der einen Seite<br />

wurde der maximale Abbau bei kleinstmöglicher<br />

Verweilzeit und höchster Raumbelastung<br />

getestet. Gleich daneben wurde ein Reaktor<br />

mit einer vergleichsweise langen hydraulischen<br />

Verweilzeit von 70 Tagen betrieben.<br />

Für landwirtschaftliche Biogasanlagen ist<br />

eine hydraulische Verweilzeit im gasdichten<br />

geschlossenen System von mindestens<br />

150 Tagen vorgeschrieben. Diese gilt für<br />

die Biogasanlage selbst und den anschließenden<br />

geschlossenen Gärdüngerbehälter.<br />

„Damit soll eine Nachgärung mit signifikanten<br />

Methanemission verhindert werden“,<br />

erklärt die IGB-Forscherin. Deshalb<br />

sind große Fermenter und Gärdüngerbehälter<br />

für die Vergärung notwendig.<br />

Maissilage in 15 Tagen vergoren<br />

Leider kann der Energiebedarf für die<br />

Temperierung sehr hoch sein. Je nach Jahreszeit,<br />

Größe des Fermenters und Stärke<br />

der Isolierung kann sie bis zu 80 Prozent<br />

der produzierten Energie betragen. Die<br />

meisten Biogasanlagen vergären mit einer<br />

Raumbelastung zwischen ein bis drei<br />

Kilogramm organischer Trockenmasse pro<br />

Kubikmeter und Tag (kg oTR/m 3 *d), nur<br />

wenige haben höhere Raumbelastungen.<br />

Die Verweilzeit des Substrates im Behälter<br />

beträgt oft 50 Tage und mehr. „Wir konnten<br />

nachweisen, dass Maissilage mit einer hydraulischen<br />

Verweilzeit von nur 15 Tagen<br />

ohne Versäuerung vergoren werden kann“,<br />

berichtet die Forscherin.<br />

Die Versuche wurden mit zwei baugleichen<br />

Pilotanlagen im Langzeitbetrieb über<br />

550 Tage durchgeführt. Es handelte sich<br />

dabei um ein kontinuierliches Verfahren.<br />

Auf diese Weise konnten die Forscher die<br />

Abbauleistung, die Biogasausbeute und<br />

die Mikroorganismenpopulation der unterschiedlichen<br />

Betriebsweisen (Hochlast und<br />

herkömmlicher Betrieb) vergleichen.<br />

In der einen Anlage wurde der maximale<br />

Abbau bei kleinster Verweilzeit und hoher<br />

Raumbelastung getestet. Parallel dazu<br />

wurde eine baugleiche Biogasanlage mit<br />

einer vergleichsweise langen hydraulischen<br />

Verweilzeit von 70 Tagen betrieben. Während<br />

der Versuchsreihen wurde die Mikroorganismenflora<br />

beider Anlagen analysiert.<br />

Dadurch sollte geklärt werden, ob sich die<br />

Mikroorganismen unterscheiden. Zudem<br />

schauten sich die Forscher die Zusammensetzung<br />

der Gärprodukte und ihre Restgaspotenziale<br />

an. Mit diesen Ergebnissen<br />

berechneten die Wissenschaftler die Energieausbeute<br />

aus dem Substrat (Maissilage)<br />

für beide Verfahrensweisen, dem herkömmlichen<br />

und dem Hochlastverfahren.<br />

Abbaufreudige Mikroorganismen<br />

gesucht<br />

Bevor die eigentlichen Versuchsreihen<br />

starteten, machten sich die Wissenschaftler<br />

daran, besonders abbaufreudige Mikroorganismen<br />

zu finden. Zu diesem Zweck<br />

wurden Gärrückstände aus zehn verschiedenen<br />

Biogas- und Kläranlagen entnommen.<br />

„Es gibt Biogasanlagen, die mit Verweilzeiten<br />

von über 100 Tagen arbeiten,<br />

andere liegen deutlich darunter. Deshalb<br />

liegt die Vermutung nahe, dass Mikroorganismen<br />

unterschiedlich leistungsfähig<br />

sind“, erklärt die Wissenschaftlerin.<br />

Mittels Batch-Versuchen in 1-Liter-Behältern<br />

wurden die Organismen aus den zehn<br />

Anlagen mit Mais gefüttert und dann der<br />

zeitliche Verlauf der Biogasbildung ermittelt.<br />

„Wir wollten herausfinden, welcher<br />

Senkt die Viskosität<br />

und stabilisiert den<br />

Gärprozess!<br />

» Beseitigt Schwimm- und<br />

Sinkschichten<br />

» Löst Substratablagerungen auf<br />

» Schont die Rühr-/Pumptechnik<br />

» Reduziert die Gärrestmenge<br />

87<br />

+49 (0)30 6670 - 2056 » www.biopract-abt.de

WISSENSCHAFT<br />

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

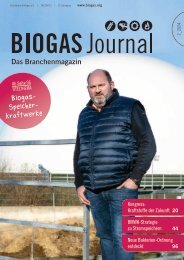

Biogasproduktion in Abhängigkeit von der Verweilzeit<br />

Biogasproduktivität (NL / L*d)<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

15 20 25 30 30 35 70 70 70 70<br />

Verweilzeit (d)<br />

Dargestellt ist die Biogasproduktivität für die Verweilzeiten in 15 Tagen (d), 20 d, 25 d, 30 d und 35 d in der<br />

Hochlastfaulung und für die Verweilzeit von 70 d in der Referenzanlage. Zu sehen sind zwei Inbetriebnahmen<br />

S1 (grün) und S2 (blau). Durch die Verkürzung der Verweilzeit konnte die Biogasproduktivität deutlich<br />

erhöht werden. Die geringste Biogasproduktivität wurde in der herkömmlichen Anlage mit der hydraulischen<br />

Verweilzeit von 70 Tagen erreicht.<br />

S1<br />

S2<br />

Gärrest schnell und effizient Biogas bildet,<br />

um die geeignetsten Mikroorganismen zu<br />

finden“, so die Expertin. Die Gärreste der<br />

Anlagen unterschieden sich deutlich. Gute<br />

Ergebnisse brachte zum Beispiel ein Gärrest<br />

aus einer Kläranlage mit Hochlastfaulung,<br />

obwohl die Mikroorganismen niemals<br />

eine Maissilage gesehen hatten.<br />

Eine Biogasanlage mit Mischfütterung und<br />

kurzen Verweilzeiten schnitt am besten<br />

ab. „Diesen Gärdünger haben wir genommen<br />

und zwei Versuchsreaktoren, jeweils<br />

130-Liter-Fermenter, damit gefüllt und<br />

mit Maissilage gefüttert“. Am Ende der<br />

Versuchsreihen unterschied sich die Zusammensetzung<br />

der Organismen in den<br />

beiden Versuchsreaktoren. Brigitte Kempter-Regel<br />

erklärt das so: „Wir erzeugen<br />

durch den hohen Durchsatz einen Selektionsdruck<br />

und die Mikroorganismen stellen<br />

sich darauf ein.“ Es würden sich immer die<br />

Mikroorganismen vermehren und durchsetzen,<br />

die die Bedingungen mögen, die<br />

anderen würden ausselektiert.<br />

Keine Übersäuerung bei der<br />

Hochlastfaulung<br />

„Bis auf die Verweilzeit, die über die Fütterungsintervalle<br />

eingestellt wurde, war<br />

alles gleich“, erklärt die Projektleiterin.<br />

„Wir haben bei beiden Anlagen immer mit<br />

der gleichen Ration gefüttert, bei kürzerer<br />

Verweilzeit allerdings öfter“, denn es sei<br />

bei der Hochlastfaulung notwendig, Stoßbelastungen<br />

zu vermeiden. Dabei gelte die<br />

Regel: je höher der Durchsatz, desto kürzer<br />

das Fütterungsintervall, desto kürzer die<br />

Verweilzeit. Die Mikroorganismen würden<br />

besser auf eine kontinuierliche Fütterung<br />

in kleinen Dosen reagieren, die Projektleiterin<br />

erklärt warum: „Aus anderen Untersuchungen<br />

wussten wir, dass es sonst zu<br />

Versäuerungen kommen kann.“<br />

Die Verweilzeit im Hochlastverfahren wurde<br />

stufenweise von 40 Tage auf 15 Tage<br />

reduziert. Dabei erfolgte eine Erhöhung der<br />

eingestellten organischen Raumbelastung<br />

frühestens nach einer Fermentationsdauer<br />

von 14 Tagen mit konstanter Biogasproduktion.<br />

Der Erfolg der Inbetriebnahme wurde<br />

anhand des Anstiegs der Biogasbildung<br />

nach Erhöhung der Raumbelastung verfolgt.<br />

Dabei stiegen Biogas- und Methanproduktivität<br />

mit kürzer werdender Verweilzeit<br />

an. Die kürzeste Zeit (15 Tage) brachte<br />

die besten Ergebnisse.<br />

„Im Vergleich zur herkömmlichen Vergärung<br />

erzielten wir am Tag pro Liter Reak-<br />

Innovative<br />

Energiegewinnung<br />

aus biogenen<br />

Reststoffen<br />

Das BEKON® Trockenfermentationsverfahren<br />

bietet effiziente und modulare Systeme für die<br />

Biogaserzeugung aus Abfallstoffen.<br />

Die ideale Lösung für Kommunen, private<br />

Entsorger und die Landwirtschaft.<br />

+49 89 9077959-0<br />

kontakt@bekon.eu | bekon.eu<br />

88

BIOGAS JOURNAL | 5_<strong>2019</strong><br />

WISSENSCHAFT<br />

Mit einer sogenannten Hochlastfaulung verbesserte sich die Gasausbeute in<br />

Kläranlagen um bis zu 20 Prozent. Beim Hochlast-Faulverfahren übernehmen<br />

zwei Edelstahlbehälter die Aufgabe des herkömmlichen Faulbehälters.<br />

Auf der Suche nach besonders aktiven Mikroorganismen untersuchten die Forscher<br />

zehn Gärreste aus verschiedenen Biogas- und Kläranlagen. Obwohl sie nie<br />

eine Maissilage gesehen hatten, waren die Mikroorganismen aus der Kläranlage<br />

Mittleres Glemstal in Leonberg besonders rege.<br />

torvolumen die vier- bis fünffache Menge“,<br />

so Kempter-Regel: Mit 70 Tagen Verweilzeit<br />

erzeugte die herkömmliche BGA maximal<br />

etwa 100 Liter pro Tag, die Hochlastfaulung<br />

mit einer Verweilzeit von 15 Tagen schaffte<br />

rund 420 Liter in der gleichen Zeit. Auch<br />

die Übersäuerung blieb aus: „Selbst bei<br />

der kurzen Verweilzeit waren keine Säuren<br />

nachweisbar“, so die Mikrobiologin.<br />

Übertragbarkeit auf bestehende<br />

Anlagen<br />

„Die Ergebnisse belegen, dass Biogasanlagen<br />

mit deutlich kürzeren Verweilzeiten<br />

betrieben werden können“, resümiert die<br />

IGB-Expertin. Gegenüber dem herkömmlichen<br />

Betrieb könnte die Methanproduktion<br />

dadurch um das Vier- bis Fünffache steigen.<br />

Wegen der hohen Durchsätze sei die<br />

Hochlastfaulung deutlich produktiver und<br />

Fermenter und Nachgärer könnten kleiner<br />

werden.<br />

„Wenn die Verweilzeit zum Beispiel von 45<br />

auf 15 Tage sinkt, wird auch nur ein Drittel<br />

des Volumens benötigt“, so Kempter-Regel.<br />

Ein höherer Umsatz und eine bessere<br />

Produktivität machen die Anlage deutlich<br />

wirtschaftlicher. Allerdings benötigt<br />

das Verfahren eine etwas umfangreichere<br />

Messtechnik, als in herkömmlichen Biogasanlagen<br />

üblich ist. „Nichts Kompliziertes,<br />

doch die Biogasproduktion sollte sicher<br />

und kontinuierlich erfasst werden“, ergänzt<br />

die Mikrobiologin.<br />

Auch eine Nachrüstung bestehender Anlagen<br />

sei möglich. „Wir würden die Voraussetzungen<br />

im Einzelfall prüfen, auf jeden<br />

Fall sollte es sich um eine Nassvergärung<br />

handeln“, so die Forscherin. Im Bereich<br />

Flexibilisierung würde das Projekt und<br />

würde speziell die Untersuchungen über<br />

die verschiedenen Mikroorganismensysteme<br />

dazu beitragen, die Möglichkeiten der<br />

Prozesssteuerung von Biogasanlagen zu<br />

verbessern.<br />

Autorin<br />

Dipl.-Ing. · Dipl.-Journ. Martina Bräsel<br />

Freie Journalistin<br />

Hohlgraben 27 · 71701 Schwieberdingen<br />

0 71 50/9 21 87 72<br />

braesel@mb-saj.de<br />

www.mb-saj.de<br />

IHR ERFAHRENER ENERGIESPEZIALIST SEIT 1936<br />

PLANUNG - ANLAGENBAU - SERVICE 24/7<br />

BHKW<br />

BLOCKHEIZKRAFTWERKE<br />

ENERGIEVERSORGUNG MIT KRAFT-WÄRME-KOPPLUNG<br />

USV<br />

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG<br />

STATIONÄRE USV-ANLAGEN<br />

. Leistungsbereich Erdgas von 50 kW el<br />

bis 2.535 kW el<br />

. Leistungsbereich Biogas von 100 kW el<br />

bis 2.000 kW el<br />

. Containeranlagen, Betonstationen, Komplettmodule<br />

. Leistungsbereich Dreiphasig von 10 kVA - 2.400 kVA<br />

. Leistungsbereich Einphasig von 1 kVA - 10 kVA<br />

. Batterieanlagen<br />

NEA<br />

NETZERSATZANLAGEN<br />

KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND<br />

. Leistungsbereich von 20 kVA - 3.000 kVA<br />

. BDEW-Aggregate<br />

. Containeranlagen, Betonstationen, Komplettmodule<br />

89<br />

HENKELHAUSEN GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 21 51 / 574 - 190 E-mail: anfrage@henkelhausen.de