Das Ende der Arbeitsgesellschaft

Das Ende der Arbeitsgesellschaft

Das Ende der Arbeitsgesellschaft

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von wegen.<br />

Wer heute Arbeit hat, schuftet mehr denn je. Wer Arbeit sucht, muss sich auf ständig wechselnde<br />

Jobs einstellen<br />

4.12.2003 - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit - Man muss sich Herrn Ruggaber als einen glücklichen<br />

Menschen vorstellen. Eines Tages am Bodensee zum Beispiel steigt er mit seiner Frau auf einen<br />

Ausflugsdampfer. Um zu zahlen, klappt Ruggaber sein Portemonnaie auf. An <strong>der</strong> Kasse steht <strong>der</strong><br />

Schiffseigner selbst, sein Blick fällt auf Ruggabers Firmenausweis. Ein weißes Stück Plastik, darauf <strong>der</strong><br />

schwarz gedruckte Name eines großen deutschen Konzerns.<br />

„Schaffet Se etwa beim Daimler?“<br />

„Freilich.“<br />

„Ond wo?“<br />

„I mach d’ S-Klass.“<br />

„Subber, gradduliere. I hen selbscht oine. Des isch’s beschte Audo, was es gibbd.“<br />

<strong>Das</strong> mache ihn stolz, sagt Ruggaber: wenn jemand die S-Klasse lobt. Regierungschefs und<br />

Unternehmensvorstände, Amerikaner, Japaner und Schwaben, Reiche und Wichtige aller Län<strong>der</strong> fahren S-<br />

Klasse. Ruggaber nicht. Viel zu teuer. Trotzdem ist die S-Klasse sein Auto. An den Fließbän<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Halle<br />

46 des Daimler-Werks in Sindelfingen sieht er sie jeden Tag vom stählernen Skelett zur glänzenden<br />

Limousine wachsen. Sieht, wie die Kollegen die Sitzschienen und Auspuffanlagen an das Metall<br />

schrauben, an 288 Wagen am Tag. Früher hat Ruggaber mitgeschraubt, dann haben sie ihn beför<strong>der</strong>t, seit<br />

26 Jahren ist er jetzt in <strong>der</strong> Qualitätssicherung. Ruggaber kennt die S-Klasse wie ein Kind seinen Fischer-<br />

Technik-Kasten. Er passt auf, dass sich in den teuren Wagen kein Fehler versteckt. <strong>Das</strong> ist seine Arbeit. Im<br />

blau-grauen Kittel geht er die Bän<strong>der</strong> ab, schaut, prüft, testet. Fühlt sich wohl. Sagt: „Die Identifikation mit<br />

dem Produkt ist enorm.“<br />

52 Jahre alt ist er jetzt, ein kleiner, gedrungener Mann mit Dreiviertelglatze und grauem Bart. Vorname<br />

Hans, aufgewachsen in Mühringen bei Horb am Neckar, 1100 Einwohner. „Zwei davon fahren S-Klasse.“<br />

Da wohnt er noch immer. Sein Vater war <strong>der</strong> Erste im Ort, <strong>der</strong> zu Daimler ging. Heute arbeitet auch einer<br />

von Ruggabers zwei Söhnen dort, 50 Meter vom Vater entfernt.<br />

Rein statistisch kommt es auf ihn nicht an bei Mercedes. Er ist ja nur einer von 40000 Leuten im Werk, das<br />

groß ist wie eine kleine Stadt. Aber je<strong>der</strong> <strong>der</strong> 40000 hat nun einmal seine Aufgabe, wird irgendwo<br />

gebraucht. „Und darauf kommt es doch an im Leben“, sagt Ruggaber. „<strong>Das</strong>s man eine Arbeit hat, dass<br />

man gebraucht wird.“<br />

<strong>Arbeitsgesellschaft</strong>. Diesen Begriff wählen Sozialforscher, um ein Land wie Deutschland mit einem Wort zu<br />

beschreiben. Beson<strong>der</strong>s ein Land wie Deutschland, in dem die Leute ihren Beruf in Todesanzeigen<br />

schreiben und mitunter auf die Grabsteine und in dem sie, sollten sie einan<strong>der</strong> lebend kennen lernen,<br />

spätestens nach dem fünften Satz fragen: „Und, was machen Sie beruflich?“<br />

Nur, was geschieht mit <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>, wenn die Menschen keine Arbeit mehr finden?<br />

Anfang <strong>der</strong> siebziger Jahre, als sich Hans Ruggaber bei Daimler bewarb, waren in Deutschland ein paar<br />

hun<strong>der</strong>ttausend Menschen arbeitslos. Mitte <strong>der</strong> Neunziger waren es fast vier Millionen. Bücher und<br />

Aufsätze prophezeiten das <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> Arbeit. Wissenschaftler wie <strong>der</strong> Starsoziologe Ulrich Beck erfanden<br />

neue Vorsilben für „Gesellschaft“. Wo massenhaft Arbeitsplätze fehlen, so die Annahme, tauge die<br />

Erwerbsarbeit nicht länger als sinnstiftendes Element. 1997 gaben mit Edmund Stoiber und Kurt<br />

Biedenkopf zwei leibhaftige Ministerpräsidenten eine Erklärung ab, in <strong>der</strong> sie das Naheliegende for<strong>der</strong>ten:<br />

Man müsse Alternativen finden, neue Formen <strong>der</strong> Beschäftigung.<br />

Auf den ersten Blick eine vernünftige Idee. Denn trotz steigen<strong>der</strong> Arbeitslosigkeit wächst das deutsche<br />

Volkseinkommen, allein seit 1991 um 17 Prozent, <strong>der</strong> verteilbare Wohlstand nimmt also zu. So gesehen,<br />

könnte es das Beste sein, die Erwerbslosen hörten auf, nach einem Job als Automechaniker o<strong>der</strong><br />

Bankkaufmann zu suchen. Stattdessen erledigten sie, was Sozialforscher als Bürgerarbeit bezeichnen: Sie<br />

engagieren sich ehrenamtlich und für gute Zwecke, helfen alten Nachbarn beim Einkaufen, trainieren junge<br />

Fußballer. Was sie zum Leben brauchen, gibt ihnen die Allgemeinheit. Deutschland braucht all die Arbeiter<br />

nicht mehr.<br />

Aber die Deutschen brauchen die Arbeit.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003

2<br />

Die Republik hat das Konzept einer Nichterwerbsgesellschaft abgestoßen wie ein menschlicher Körper ein<br />

falsch verpflanztes Organ. <strong>Das</strong> Land sehnt sich nach Jobs. „Arbeit, Arbeit, Arbeit“ plakatierte die SPD zu<br />

den Bundestagswahlen. O<strong>der</strong> auch: „Es gibt viele schöne Plätze, die schönsten sind Arbeitsplätze“. Wer<br />

das an<strong>der</strong>s sieht, gerät neuerdings in Schwierigkeiten. Bundesbürgern, die arbeiten können, aber nicht<br />

wollen, wird nach dem Willen von Regierung und Opposition künftig die Unterstützung gekürzt. Zwar soll,<br />

wer nicht arbeitet, auch weiterhin zu essen haben, aber nicht mehr so viel.<br />

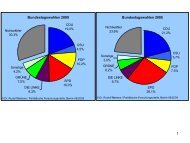

<strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von wegen. „Die Erwerbszentrierung ist nicht gesunken, son<strong>der</strong>n<br />

gestiegen“, sagt Gerd Mutz, Leiter des Münchner Instituts für Sozialforschung. Nie strömte ein so großer<br />

Teil <strong>der</strong> Bundesbürger zwischen 25 und 55 auf den Arbeitsmarkt wie heute (siehe Grafik). Nie hatten sie es<br />

so schwer, dort einen Platz zu finden. Umfragen zufolge sieht ein Großteil <strong>der</strong> Deutschen die Arbeit als<br />

Quelle von Zufriedenheit und Stolz. Aber wer heute einen Job bekommen und behalten will, muss<br />

Kompromisse schließen. Die Hoffnung auf Arbeit erzwingt Umzüge, beendet Freundschaften, verhin<strong>der</strong>t<br />

Familiengründungen und bringt Eltern dazu, ihren Kin<strong>der</strong>n das Spielen zu verbieten und das Lernen zu<br />

befehlen.<br />

Der Soziologe Wolfgang Bonß von <strong>der</strong> Universität <strong>der</strong> Bundeswehr in München sagt: „Die<br />

<strong>Arbeitsgesellschaft</strong> geht jetzt erst richtig los.“ Überall in <strong>der</strong> Republik ist das zu besichtigen. Ob in Berlin<br />

o<strong>der</strong> einem Dorf in Bayern, ob in Cottbus, Frankfurt o<strong>der</strong> einem Gewerbegebiet in Chemnitz.<br />

Man muss sich auch Frau Rothe als einen glücklichen Menschen vorstellen. Aber an<strong>der</strong>s als Hans<br />

Ruggaber. Sein Arbeitsleben läuft seit Jahrzehnten störungsfrei wie ein S-Klassen-Motor, ihres geriet<br />

immer wie<strong>der</strong> ins Stocken, starb ab. Jetzt ist es wie<strong>der</strong> angesprungen, endlich. Ihr Glück ist das einer<br />

Davongekommenen.<br />

Auch sie ist Anfang 50, eine kräftige Frau mit kurzen, grauen Haaren, die es nicht stört, wenn Arbeiten<br />

Zupacken bedeutet und einen krummen Rücken. Ursula Rothe: Aufgewachsen ist sie in Thüringen, gleich<br />

an <strong>der</strong> Grenze nach drüben, und gleich nach <strong>der</strong> Wende hat sie den Job verloren. Wie so viele im Osten.<br />

<strong>Das</strong> Arbeitsamt hat Ursula Rothe dann zur Industriemechanikerin umschulen lassen, zwei Jahre lang,<br />

obwohl sie als ausgebildete Elektromonteurin wenig Neues lernte. Weil Anfang 1993 keine Stellen für<br />

Industriemechaniker verfügbar waren, kam sie in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) unter:<br />

Zäune ziehen an einem Wildgatter. Damit die Hirsche nicht abhauen. Mit Industriemechanik hatte das<br />

wenig zu tun, aber sie war nicht unzufrieden. „Arbeit an <strong>der</strong> frischen Luft, das hat Spaß gemacht“, sagt<br />

Ursula Rothe. Außerdem hat sie dabei ihren heutigen Mann getroffen, was nicht untypisch ist. In <strong>der</strong><br />

Arbeitsrepublik Deutschland lernen sich 30 Prozent <strong>der</strong> Paare im Job kennen, und ABM zählen da natürlich<br />

auch dazu.<br />

Nach zwei Jahren war sie wie<strong>der</strong> arbeitslos, dann wie<strong>der</strong> ABM, diesmal Fahrradwege bauen, dann wie<strong>der</strong><br />

arbeitslos, fast drei Jahre lang. Also: Bewerbungen schreiben, fernsehen und täglich die Frage, wofür sie<br />

eigentlich aufsteht. Sie kannte ja die Statistiken, wonach in Deutschland nur rund zehn Prozent <strong>der</strong><br />

Arbeitslosen über 50 noch eine Stelle finden. Doch an einem Frühlingstag 1999 läutete das Telefon, eine<br />

Zeitarbeitsfirma war dran mit einem Angebot für sie, und da ist Ursula Rothe „eine Steinlawine vom Herzen<br />

gefallen“. Die Arbeit gab den Tagen ihre Ordnung wie<strong>der</strong>.<br />

Die Zeitarbeitsfirma hat sie zu Siemens nach Chemnitz geschickt. Dort ist sie heute noch. Sie bestückt<br />

Leiterplatten, steckt Transistoren, Dioden und Wi<strong>der</strong>stände auf grüne Kunststoffplatten, die dann an<strong>der</strong>swo<br />

in Fernseher o<strong>der</strong> Computer eingebaut werden. In diesem Jahr ist sie in die Siemens-Stammbelegschaft<br />

aufgerückt, arbeitet Frühschicht und Spätschicht, im wöchentlichen Wechsel. Genau wie Hans Ruggaber.<br />

Hans Ruggaber und Ursula Rothe: Für die Protokollanten <strong>der</strong> deutschen <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> gehören beide<br />

zur selben großen Gruppe <strong>der</strong>er, die im so genannten Normalarbeitsverhältnis stehen. Trotz Minijobs und<br />

Zeitverträgen, steigen<strong>der</strong> Teilzeit- und Selbstständigenquote zählen noch immer 60 Prozent <strong>der</strong> deutschen<br />

Erwerbstätigen zu diesen Normalarbeitern: Sie haben unbefristete Vollzeitverträge. Trotzdem könnte <strong>der</strong><br />

Unterschied zwischen Ruggaber und Rothe kaum größer sein. Der Westdeutsche Hans Ruggaber hat seit<br />

drei Jahrzehnten so einen sicheren Arbeitsplatz, die Ostdeutsche Ursula Rothe erst seit einigen Monaten.<br />

Ruggaber ist sich gewiss, ihn bis zur Rente zu behalten, Rothe ist skeptischer. „Heutzutage kann man nie<br />

wissen.“<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003

3<br />

Als vor gut 14 Jahren die Mauer fiel, galt <strong>der</strong> Westen dem Osten als ökonomisches Vorbild, und in vielen<br />

Dingen, von den Automarken bis zu den properen Einfamilienhäusern an den Stadträn<strong>der</strong>n haben sich die<br />

neuen Bundeslän<strong>der</strong> tatsächlich den alten angeglichen. In <strong>der</strong> Arbeitswelt aber war es eher umgekehrt. Die<br />

gefühlte o<strong>der</strong> echte Ungewissheit, die in den Neunzigern fast alle ostdeutschen Arbeitnehmer beschlich, ist<br />

heute, in <strong>der</strong> wirtschaftlichen Krise, schon beinahe gesamtdeutsche Realität. „Bundesweit ist nur noch ein<br />

Drittel <strong>der</strong> Beschäftigten über einen Zeitraum von fünf Jahren dauerhaft vollzeitbeschäftigt“, sagt <strong>der</strong><br />

Münchner Soziologe Wolfgang Bonß. „Die Mehrheit dagegen pendelt zwischen unbefristeter<br />

Vollzeitbeschäftigung und an<strong>der</strong>en Arbeitsformen o<strong>der</strong> zwischen Beschäftigung, Nichtbeschäftigung und<br />

Wie<strong>der</strong>beschäftigung.“ Die Normalarbeit hat ihre Normalität verloren. Deutschland im 21. Jahrhun<strong>der</strong>t, das<br />

heißt, arbeiten im Stop-and-go.<br />

Einerseits hat sich die Freizeit ausgeweitet. Im Schnitt arbeitet heute ein Bundesbürger 1443 Stunden im<br />

Jahr, weniger als je zuvor. An<strong>der</strong>erseits hat sich wie als Reaktion die Arbeit in die Freizeit gedrängt. Im<br />

Jahr 1970 lag die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit noch bei 1956 Stunden. Aber damals hatten fast 85<br />

Prozent <strong>der</strong> Erwerbstätigen einen Normalarbeitsplatz, und damals hieß das noch: eine Anstellung auf<br />

Lebenszeit. Gingen die Normalarbeiter abends nach Hause, mussten sie an die Arbeit kaum noch<br />

Gedanken verschwenden. Gestern und heute waren eins, und auch morgen würden sie ihren Job noch<br />

haben. Die Arbeit war da, und deshalb konnte man sie vergessen. Die <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> endete an den<br />

Fabriktoren.<br />

Rund 30 Jahre später, als Ursula Rothe als ABM-Kraft Zäune zog und Fahrradwege baute, da dachte sie in<br />

ihrer Freizeit nicht an Freizeit, son<strong>der</strong>n daran, wie es wohl weitergehe nach dem <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> zeitlich<br />

befristeten ABM. Die große Mehrheit <strong>der</strong> Deutschen macht sich ähnliche Sorgen. Nach Angaben <strong>der</strong><br />

Industrielän<strong>der</strong>-Organisation OECD fürchten im Osten rund 95 Prozent und im Westen knapp 70 Prozent<br />

<strong>der</strong> Bundesbürger, sie könnten ihren Job verlieren. Die <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> hat die Wohnzimmer erreicht.<br />

Victor Terbers Wohnungen sahen Jahre lang aus „wie die von Sozialhilfeempfängern“. Ein Bett, ein Stuhl,<br />

ein Tisch, ein kaputter Schrank. Am fehlenden Geld lag das nicht. Terber machte schon im ersten<br />

Berufsjahr 269000 Mark. Es lag an Terber selbst, <strong>der</strong> keine Zeit hatte, sich einzurichten, ganz abgesehen<br />

davon, dass es sich nicht lohnte. Er blieb ja nicht lange.<br />

Terber, <strong>der</strong> flexible Mensch. 1987 hatte <strong>der</strong> heute 36-Jährige begonnen, in Freiburg Medizin zu studieren,<br />

dazu Informatik an <strong>der</strong> Fernuni Hagen. Beides hat er nie abgeschlossen. Stattdessen hörte er sich<br />

Vorlesungen aller Fächer an, „außer Theologie“, kandidierte für die FDP vergeblich für den Bundestag und<br />

bastelte an Computern herum. Nach 20 Semestern brach er das Studium ab, warb per Anzeige in <strong>der</strong><br />

Computerwoche für sein Können und war von da an selbstständig. <strong>Das</strong> ist er bis heute. Selbstständig als<br />

was genau? „Gute Frage, auf meine Visitenkarte schreibe ich meistens IT-Consultant.“<br />

Soll heißen: Er programmiert und repariert Software. Vor allem ist er immer beim Kunden. <strong>Das</strong> sind meist<br />

große Unternehmen, und ein Auftrag dauert selten länger als ein Jahr. Also zieht Terber um. Ständig. Von<br />

Freiburg nach Düsseldorf, nach Wiesbaden, nach München. Irgendwann hatte er genug und mietete sich in<br />

Frankfurt „eine anständige Wohnung“. Knapp 100 Quadratmeter für ihn allein.<br />

Viel hat er nicht davon. Im September klingelte sein Handy: Siemens baue in London das mo<strong>der</strong>nste<br />

Postverteilzentrum Europas auf, brauche dringend Software-Experten. Terber nahm an, fünf Tage später<br />

stieg er ins Flugzeug. Jetzt arbeitet er jeden Monat drei Wochen in London, sechs Tage die Woche, zehn<br />

bis zwölf Stunden am Tag. Danach hat er eine Woche frei, dann sieht er seine Wohnung.<br />

Terber sagt, ihm gefalle dieses mo<strong>der</strong>ne <strong>Das</strong>ein. „Man lernt viel Neues kennen.“ Jahrelang hat er es<br />

deshalb ertragen, dass sich die Arbeit in sein Leben drängte, dass wenige Freundschaften die Umzüge<br />

überlebten, dass seine Existenz von immer neuen Aufträgen abhängt, die nach dem Internet-Boom<br />

plötzlich ausblieben. Vier, fünf Monate lang. „Hätte ich eine Familie, wäre ich ins Schwitzen gekommen.“ Er<br />

hat ja keine.<br />

Aber eigentlich will er eine. Deshalb fängt Terber an zu zweifeln. Und muss feststellen, dass so ein<br />

Arbeitsleben manchmal schwer zu lenken ist, selbst wenn <strong>der</strong> Motor wie<strong>der</strong> flüssig läuft.<br />

Vor etwas mehr als einem Jahr hat er eine Frau kennen gelernt, im Internet. Sie lebt in München, arbeitet<br />

bei einer Bio-Tech-Firma. Mit ihr, sagt Terber, könne er sich vorstellen, Kin<strong>der</strong> zu haben. Allerdings<br />

müssen sich die beiden beeilen, auch sie ist 36. Und wie soll das mit <strong>der</strong> Familie überhaupt funktionieren,<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003

4<br />

wenn sie in München arbeitet und er in…, ja wo eigentlich? Der Vertrag mit Siemens in London endet im<br />

Sommer.<br />

Eine Festanstellung gäbe ihm Raum für das eigene Leben, aber selbst wenn Terber es wollte, er fände<br />

schwer einen Job, <strong>der</strong> ihm gefällt. Im strengen Sinn <strong>der</strong> deutschen Arbeitswelt hat er nichts gelernt. Keine<br />

Ausbildung abgeschlossen, kein Studium. Er denkt daran, sein für die Alterssicherung gedachtes Geld zu<br />

nehmen und ein Unternehmen aufzumachen. Eines, bei dem er in München leben kann. „Aber dazu fehlt<br />

mir noch eine tragfähige Geschäftsidee.“<br />

Fragt man Sozialforscher, woran es liegt, dass die Arbeit immer größere Teile des einst privaten Raumes<br />

besetzt, geben sie zwei Antworten.<br />

Erstens: „Die Unternehmen verlangen nach mehr Flexibilität“, sagt Ulrich Walwei vom Nürnberger Institut<br />

für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. An<strong>der</strong>s gesagt: Sie wollen ihre Kosten drücken. Deshalb läutete<br />

zum Beispiel bei Frau Rothe das Telefon. <strong>Das</strong> Siemens-Werk in Chemnitz gleicht<br />

Produktionsschwankungen bevorzugt mit Zeitarbeitern aus. Die kann man schnell einstellen, wenn die<br />

Aufträge steigen, und wenn diese sinken, wird man sie leicht wie<strong>der</strong> los. Als Angestellte <strong>der</strong><br />

Zeitarbeitsfirma saß Ursula Rothe zwei Meter neben Siemens-Kolleginnen, die die gleiche Arbeit<br />

erledigten, aber mehr Geld verdienten. Heute, da sie selbst zu Siemens gehört, sitzt sie zwei Meter neben<br />

Zeitarbeiterinnen, <strong>der</strong>en Neid sie spürt, weil sie nicht wissen, wie lange sie den Job noch haben.<br />

Zweitens: „Die Arbeit ist den Menschen wichtiger geworden“, sagt <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierungsforscher Helmut<br />

Klages von <strong>der</strong> Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Früher galt sie den Deutschen als<br />

notwendige Pflicht, nötig vor allem, um Geld zu verdienen. Über mögliche Berufe machten sie sich wenig<br />

Gedanken, oft gingen sie schlicht dorthin, wohin die Eltern sie schickten. Heute lesen sie dutzendweise<br />

Ratgeber, sitzen in Informationszentren, lassen von Psychologen ihre Talente und Neigungen testen. Die<br />

Arbeit hat sich zum Mittel <strong>der</strong> Selbstverwirklichung entwickelt. Für einen Großteil <strong>der</strong> Bundesbürger ist <strong>der</strong><br />

Beruf heute Teil des individuellen Lebensstils, ein Markenzeichen wie Mode o<strong>der</strong> Musikgeschmack. Noch<br />

vor 20 Jahren hätte einer wie Terber die nächstbeste Festanstellung angenommen. Heute sagt er: „Ich bin<br />

nicht <strong>der</strong> Typ, <strong>der</strong> 30 Jahre an einem Ort arbeitet.“<br />

In den Sechzigern o<strong>der</strong> Siebzigern entsprachen viele Deutsche noch diesem Typ. Weil damals<br />

Vollbeschäftigung herrschte, sind diese Jahre als Hochzeit <strong>der</strong> Arbeit im kollektiven Gedächtnis verhaftet,<br />

als die Zeit des Wirtschaftswun<strong>der</strong>s und <strong>der</strong> Stahlarbeiter. Tatsächlich waren sie, zumindest im Westen,<br />

die Zeit <strong>der</strong> Hausfrauen. 1970 strebten 48 von 100 Frauen im Alter zwischen 25 und 55 auf den<br />

Arbeitsmarkt. Heute sind es 79. <strong>Das</strong> hat auch damit zu tun, dass in den vergangenen Jahren die realen<br />

Nettolöhne kaum gestiegen sind; Haushalte, die sich finanziell verbessern wollen, können es sich nicht<br />

leisten, dass nur einer Geld verdient. Vor allem aber liegt es daran, dass Frauen heute „Anspruch auf ein<br />

Stück eigenes Leben“ erheben, so die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim. Sie wollen, was ihre Männer<br />

wollen: einen Beruf.<br />

So gesehen, krankt <strong>der</strong> Kapitalismus hierzulande an seinem eigenen Erfolg. Anstatt sich wie anständige<br />

Marxisten ausgebeutet und entfremdet zu fühlen, haben die Deutschen die Arbeit schätzen gelernt.<br />

Weshalb es nicht mehr genug Jobs für alle gibt.<br />

O<strong>der</strong> etwa doch?<br />

An den Wochenenden kommen die Ersten so gegen neun o<strong>der</strong> zehn. Hängt auch vom Wetter ab. Bei<br />

Regen kommen weniger. Aber ein paar schauen immer vorbei, junge Frauen zumeist, Unternehmer- o<strong>der</strong><br />

Anwaltstöchter. In Reitstiefeln, Reithose und mit Reitkappe reden sie auf ihre Pferde ein, striegeln sie,<br />

streicheln sie und führen sie von <strong>der</strong> Koppel für den wöchentlichen Ausritt. Gut, dass Bielecki die drei<br />

Dutzend Pferde morgens schon gefüttert hat.<br />

Er hat sie auch getränkt, ihren Mist in die Schubkarre geladen und weggebracht, und jetzt hievt er mit <strong>der</strong><br />

Mistgabel große Strohballen vom Hänger in die Schubkarre. Dabei flucht er wie<strong>der</strong> einmal innerlich, dass<br />

die Pferde nicht alle in einem großen Stall stehen, son<strong>der</strong>n in fünf kleinen, verstreut über die ganze Koppel.<br />

Deshalb muss er dauernd rennen. Wenigstens regnet es nicht.<br />

Seit bald zwei Jahren läuft er jetzt auf diesem Pferdehof herum. Dariusz Bielecki (Name geän<strong>der</strong>t), Mitte<br />

30, eigentlich ausgebildeter Musiker, aber als Musiker verdient er in Polen nicht viel, außer im Sommer und<br />

an Weihnachten und Ostern, da spielt er auf Hochzeiten und bei Familienfesten. In <strong>der</strong> übrigen Zeit ist er<br />

meist in Deutschland. Offiziell als Tourist, inoffiziell als illegaler Arbeiter, als Knecht bei einem bayerischen<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003

5<br />

Bauern, <strong>der</strong> entdeckt hat, dass er gutes Geld verdienen kann, wenn er auf seinen Wiesen die Pferde<br />

wohlhaben<strong>der</strong> Städter versorgt. O<strong>der</strong> von billigen Polen wie Bielecki versorgen lässt. Die wohnen zu dritt in<br />

zwei Zimmern im alten Bauernhaus, arbeiten zehn Stunden am Tag, am Sonntag fünf, erledigen auch noch<br />

den Neubau des Hauses, und das alles für freies Essen und 200 Euro die Woche, bar auf die Hand. Ein<br />

Deutscher würde sich dafür nie finden.<br />

Nach Schätzung des Ökonomen Friedrich Schnei<strong>der</strong> von <strong>der</strong> Universität Linz sind inzwischen 1,2 Millionen<br />

illegal beschäftigte Auslän<strong>der</strong> Teil <strong>der</strong> deutschen <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>. Sie putzen, misten, spülen und<br />

schrubben, erledigen Jobs, für die es in Deutschland zwar eine Nachfrage gibt, aber kein Angebot,<br />

jedenfalls nicht zu diesem Preis. „Sie machen die Arbeit für weniger Geld und weniger Ärger“, so die<br />

Sozialwissenschaftlerin Helma Lutz von <strong>der</strong> Universität Münster, die davon ausgeht, dass acht Prozent <strong>der</strong><br />

deutschen Haushalte ausländische Putz- o<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>frauen beschäftigen.<br />

Theoretisch wäre das große Problem <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Marktwirtschaft also leicht zu lösen. Die Deutschen<br />

müssten sich auf einfache Arbeiten besinnen, längst vergessene Berufe zu neuem Leben erwecken:<br />

Knechte, Mägde, Dienstmädchen, Tellerwäscher.<br />

Kaum einer ist dazu bereit, und das liegt weniger daran, dass die Deutschen fauler wären als die Polen,<br />

son<strong>der</strong>n daran, dass „in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Gesellschaft Selbstvertrauen und sozialer Status untrennbar mit<br />

unserer Arbeit und unserem Einkommen verbunden sind“, wie es <strong>der</strong> Wirtschaftsnobelpreisträger Robert<br />

Solow schon vor Jahren ausdrückte.<br />

Für Dariusz Bielecki bedeutet die Schufterei auf <strong>der</strong> Pferdekoppel einen Fortschritt, weil er so seiner<br />

Familie in Tschenstochau ein Haus, ein Statussymbol, finanzieren kann. Für die meisten Deutschen wäre<br />

es ein Abstieg und das <strong>Ende</strong> dessen, was <strong>der</strong> Frankfurter Soziologe Sighard Neckel die „zentrale<br />

Erfahrung“ deutscher Nachkriegsgeschichte nennt: „Bisher ist es vielen, fast allen, stetig besser<br />

gegangen.“<br />

Dann fügt er hinzu: „Aber das bricht jetzt zusammen.“<br />

Im Erzgebirge kleben Frauen heute für 4 Euro die Stunde Holzfiguren zusammen, in Berlin arbeiten<br />

Wachmänner nicht selten 60 Stunden in <strong>der</strong> Woche für wenig mehr, in Cottbus kommt Christine Schuller<br />

(Name geän<strong>der</strong>t) netto auf 2,40 Euro pro Stunde. Fürs Waschen, Schneiden, Föhnen.<br />

Friseurin war immer ihr Traumberuf. „Aber zu DDR-Zeiten lief das nur über Beziehungen.“ Damals hat sie<br />

in einem volkseigenen Betrieb Patronenhülsen geschliffen, nach <strong>der</strong> Wende und nach jahrelangem Jobben<br />

aber doch die Chance ergriffen und sich zur Friseurin umschulen lassen. Mitte 30 ist sie jetzt und arbeitet<br />

bei einer großen Friseurkette. Statt eines Festgehalts erhält sie eine kleine Umsatzbeteiligung. So kommt<br />

sie brutto auf etwas über 400 Euro im Monat. Bis vor kurzem musste sie als Alleinerziehende auch noch<br />

ihre 16-jährige Tochter versorgen, was nur klappte, weil <strong>der</strong> Staat Geld zuschoss, damit sie wenigstens<br />

den Sozialhilfesatz erreichte.<br />

Inzwischen ist die Tochter zum Vater gezogen, „finanziell hat sie es da besser“, und Christine Schuller hat<br />

ihren Arbeitgeber verklagt. Er soll ihr wenigstens das Tarifgehalt zahlen. Dann erhielte sie brutto 700 Euro<br />

im Monat. Reich wird sie auch damit nicht, aber sie könnte helfen, ihrer Tochter das Auslandsjahr in<br />

Amerika zu finanzieren. Die geht aufs Gymnasium und will wahrscheinlich studieren. Sie wird es besser<br />

haben, hofft Christine Schuller.<br />

Zwar ist die Zahl <strong>der</strong> arbeitslosen Akademiker in den vergangenen Jahren sprunghaft gestiegen, aber noch<br />

immer ist ein Studium die beste Versicherung gegen einen schlechten Job und viele Unannehmlichkeiten<br />

<strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>. Nur, dafür muss man erst einmal das Diplom ablegen und das Vordiplom, muss<br />

das Abitur bestehen und die Prüfungen in <strong>der</strong> Grundschule. Nicht je<strong>der</strong> schafft das einfach so.<br />

<strong>Das</strong> weiß auch die steigende Zahl von Eltern, die heute schon Sechsjährige von einer Schule in die an<strong>der</strong>e<br />

schicken, weil sie glauben, dass sie dort besser geför<strong>der</strong>t werden. Die sich, bevor die Kin<strong>der</strong> die dritte<br />

Klasse erreicht haben, nach dem besten Gymnasium erkundigen. Wahrscheinlich wissen es auch die<br />

inzwischen mehreren zehntausend Eltern, die ihren Kin<strong>der</strong>n täglich Psychopharmaka verabreichen, um<br />

Aufmerksamkeit und Konzentration zu stärken. Die <strong>Arbeitsgesellschaft</strong> ist in den Kin<strong>der</strong>zimmern<br />

angekommen.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003

6<br />

Kein Wun<strong>der</strong>. Unternehmensverbände, wie kürzlich die Vereinigung <strong>der</strong> Bayerischen Wirtschaft, warnen<br />

regelmäßig, die Fähigkeiten deutscher Schul- und Hochschulabgänger genügten den Anfor<strong>der</strong>ungen des<br />

Arbeitsmarktes nicht mehr. Und was heißt hier Schulen: Jürgen Kluge, Chef <strong>der</strong> Unternehmensberatung<br />

McKinsey, zum Beispiel betont in Talkshows und Interviews stets, die Zukunft beginne nicht in <strong>der</strong><br />

Grundschule, son<strong>der</strong>n im Kin<strong>der</strong>garten. Schon dort würden die Weichen gestellt für die spätere<br />

Leistungsfähigkeit kleiner Menschen.<br />

Malte Freier kann sich zwar kaum an seinen Kin<strong>der</strong>garten erinnern. Trotzdem würden ihm wohl alle<br />

Unternehmensverbände zugestehen, dass er ihre Anfor<strong>der</strong>ungen voll und ganz erfüllt. Auslandsstudium,<br />

Praktika, glänzendes Diplom. Danach fand er sofort den ersten Job, <strong>der</strong> nicht <strong>der</strong> letzte blieb.<br />

Freier war für einen deutschen Konzern in Asien, hat eine Dotcom-Firma selbst gegründet, bei einer<br />

an<strong>der</strong>en als Geschäftsführer gearbeitet und heute, mit Mitte 30, ist er in Berlin bei einer großen<br />

Unternehmensberatung. Allerdings nicht mehr lange, weil er schon mit Kollegen daran bastelt, ein eigenes<br />

Beratungsunternehmen zu gründen. Außer diesen Kollegen darf das niemand wissen, deshalb darf<br />

niemand seinen echten Namen erfahren, im Moment. O<strong>der</strong> eigentlich nie. Denn „<strong>der</strong> Malte“, sagen<br />

Freunde, „<strong>der</strong> sucht dauernd nach Neuem, plant immer den Absprung.“<br />

Klar, so eine Firmengründung könne auch schief gehen, sagt Freier, <strong>der</strong> für einen kleinen Sohn sorgen<br />

muss. Aber na und, seine Frau sei auch Unternehmensberaterin, beide seien sie hervorragend<br />

ausgebildet, einer werde immer einen guten Job finden. „Es gibt tausend Sachen, die man machen kann.“<br />

Während des Studiums war Freier Triathlet. Heute sieht er den Beruf als Sport, den Arbeitgeber als<br />

Sponsor, den man wechselt, wenn das Geld nicht stimmt. „Es ist ein Deal, nichts weiter.“ So gesehen<br />

verbindet ihn nichts mit dem Daimler-Arbeiter Hans Ruggaber, <strong>der</strong> sagt, dass <strong>der</strong> Konzern ihm viel<br />

gegeben habe, und dabei nicht an sein Konto denkt. Dennoch haben sie viel gemein. Beide gehören zu<br />

jenen Deutschen, die sich gut eingerichtet haben in <strong>der</strong> Arbeitswelt, <strong>der</strong> eine in <strong>der</strong> alten, die immer kleiner<br />

wird, <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> neuen.<br />

Man muss sich Malte Freier als einen glücklichen Menschen vorstellen.<br />

<strong>Das</strong> <strong>Ende</strong> <strong>der</strong> <strong>Arbeitsgesellschaft</strong>? Von Wegen - Von Wolfgang Uchatius - Die Zeit, 4.12.2003