TUStPeterDGCJahresschrift2022

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

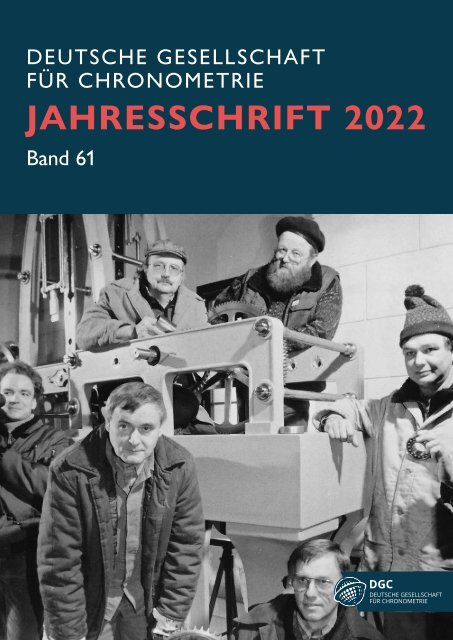

DEUTSCHE GESELLSCHAFT<br />

FÜR CHRONOMETRIE<br />

JAHRESSCHRIFT 2022<br />

Band 61

Michael Neureiter<br />

»… zur allgemeinen Benachrichtigung über den<br />

unaufhaltsamen Zeitverfluß …«<br />

Das Turmuhrwerk 1780 der Stiftskirche<br />

St. Peter, Salzburg<br />

Die Restaurierung und Revitalisierung des Werks<br />

von Johann Bentele sen.<br />

»Es ist eine herrliche Sache um die Erfindung der<br />

Uhrwerke …, daß man den Erfindern und Vervollkommnern<br />

derselben für diesen der Menschheit<br />

erwiesenen immerfort dauernden Dienst großen<br />

Dank, große Achtung schuldig ist und immer<br />

schuldig bleiben wird.« meinte Karl Friedrich Buschendorf<br />

1 im Vorwort zu seinem Buch »Gründlicher<br />

Unterricht von Thurmuhren« 1805. 2<br />

Die Uhren in der Benediktinerabtei St. Peter in<br />

Salzburg, dem ältesten Kloster im deutschen<br />

Sprachraum, standen durch Jahrhunderte im<br />

Dienst des klösterlichen Lebens, des Gebets, der<br />

Liturgie, der Arbeit. An den Uhren orientierten<br />

sich das Chorgebet und die Mahlzeiten, die<br />

Gottesdienste und das Studium, die Wirtschaftsbetriebe<br />

und die Freizeit… Uhren wurden für<br />

Wohnräume und Türme angeschafft. Sie sorgten<br />

als Schlaguhren für die akustische Zeitanzeige<br />

auf Schellen und Glocken, zu der dann die optische<br />

Zeitanzeige auf Zifferblättern kam, zuerst<br />

nur mit einem Stundenzeiger, später – mit höherer<br />

Genauigkeit der Uhrwerke – auch mit einem<br />

Minutenzeiger.<br />

Abb. 1: Das Turmuhrwerk 1780,<br />

das Johann Bentele sen. für<br />

die Stiftskirche St. Peter schuf.<br />

Es wurde 2021 restauriert und<br />

revitalisiert.

104 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

Uhren im Stift St. Peter<br />

In den Abteirechnungen von St. Peter, die seit 1306<br />

vorliegen, tauchen unter Abt Wolfgang Walcher<br />

im Jahr 1505 ein Uhrkasten und eine Zahlung<br />

an einen Georius für eine alte Uhr (»antiquo horologio«)<br />

auf. 3 1561 gab es einen Aufwand für das<br />

Frauenkloster »umb ain schlaguhr und wöckher«,<br />

Küsslman wurden dafür 12 Pfund bezahlt. 4 1588 reparierte<br />

Uhrmacher Hans Fischer die »uhr auf dem<br />

schlafhaus« und »kleine schlachurlen« (Schlaguhren)<br />

um 3 Gulden. 5 1595 fertigt »Andre urmacher<br />

zu Burkhausen« um 32 Gulden eine neue »uhr auf<br />

das schlaffhaus«. 6 Sie wird sich im oder unterhalb<br />

des Dachreiters befunden haben, der in zeitgenössischen<br />

Ansichten den Quertrakt mit Zellen und<br />

Dormitorium der Brüder zeigt. Dieser wurde unter<br />

Abt Amand Pachler (1657 – 1673) abgetragen, was<br />

zum heutigen geräumigen Konventhof führte. 7 Die<br />

Uhr auf dem Schlafhaus hatte ausgedient.<br />

1710 wurden 226 Gulden für »Johann Hauckher,<br />

raths burger und uhrmacher zu Burghausen«,<br />

ausgegeben, und zwar wegen »ainer neugemachten<br />

uhr in dem thürnl ob St. Veiths capelln«<br />

und für einen neugemachten Brater (Bratenwender)<br />

mit Wasserantrieb. 8 Dieser wurde wohl für<br />

die Küche angeschafft und wird mit dem Wasser<br />

des St. Peterarms des Almkanals angetrieben<br />

worden sein? Es ist dies eine äußerst seltene Form<br />

eines Bratenwenders, war doch ein nahes Fließgewässer<br />

die Voraussetzung. 9<br />

Das Türmchen über der Veitskapelle/Marienkapelle<br />

ist auf Ansichten zu sehen, allerdings<br />

noch nicht auf dem Kupferstich von 1619, 10 aber<br />

schon nach der Errichtung der oberen Bibliothek:<br />

Der Bibliothekssaal des Abtes Albert III.<br />

Keuslin (1626-1657) über der Veitskapelle wurde<br />

1653 geschaffen. 11 Die Ansichten 1657 und 1767<br />

zeigen das »thürnl« – auf der älteren ohne und<br />

auf der jüngeren mit Zifferblatt!<br />

Abb. 2: St. Peter von Norden, Gouache von Thiemo<br />

Sing (?) 1657: Der Turm der Stiftskirche ohne<br />

Zifferblätter, auf dem Quertrakt im Konventhof<br />

(»Schlafhaus«) der Dachreiter und dahinter links<br />

das Türmchen der Veitskapelle heute Marienkapelle.<br />

31<br />

Abb. 3: St. Peter von Westen, Gouache von Franz<br />

Xaver König (?) 1767: Hier ist das Türmchen auf der<br />

Veitskapelle (nun Marienkapelle) noch vorhanden, und<br />

zwar mit Zifferblättern. Auch der Stiftskirchturm trägt<br />

Zifferblätter. 32 1772 ist auf dem Kupfer stich von Johann<br />

B. und Joseph Seb. Klauber (gestal tet nach F. X. König<br />

1769) dieses Türmchen nicht mehr vorhanden!

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

105<br />

Zu den Uhren von St. Peter gehören auch fünf<br />

Sonnenuhren, drei im Konventhof, die Sonnenuhr<br />

im Stiftshof mit dem hl. Benedikt und eine<br />

Sonnenuhr im Kolleghof am Kolleg St. Benedikt,<br />

entstanden 1926.<br />

Turmuhren der Stiftskirche<br />

1710 baute Johann Hauckher aus Burghausen die<br />

neue Uhr für das Türmchen der Veitskapelle. 1714<br />

verrechnete er eine nicht näher definierte Leistung<br />

mit 86 Gulden und 30 Kreuzern. 12 Möglicherweise<br />

handelte es sich hier um eine Ausgabe<br />

für die Turmuhr der Stiftskirche? Aufgrund der<br />

Höhe des Betrags kann es kaum eine Neuanschaffung<br />

gewesen sein.<br />

Während mehrere Ansichten aus dem 17. Jahrhundert,<br />

darunter der Kupferstich »Jetzige Form<br />

deß Uhralten Closters St. Peter in Saltzburg« 1699,<br />

keine Zifferblätter am Stiftskirchturm zeigen,<br />

sind solche im Kupferstich nach Franz Anton<br />

Danreiter 1740 vorhanden.<br />

Es ist eine weitergehende Untersuchung wert,<br />

ob die Stiftskirche erst anfangs des 18. Jahrhunderts<br />

mit einer Turmuhr ausgestattet wurde: Der<br />

Dom mit seinen 1652 / 55 fertiggestellten Türmen<br />

erhielt 1683 von Jeremias Sauter eine neue Turmuhr.<br />

Im Salzburger Land sind die gotische Turmuhr<br />

von Schloss Haunsperg in Oberalm um 1580<br />

oder die im Kern ebenfalls noch gotische Turmuhr<br />

von Buchberg bei Bischofshofen aus der<br />

1. Hälfte des 17. Jahrhunderts, die erst kürzlich<br />

diese Zuordnung erfuhr, eine Erwähnung wert.<br />

Hans Sauter, der Vater des Jeremias, reparierte<br />

schon 1650 um 38 Gulden die Uhr in Vigaun.<br />

Vielleicht reichten im Kloster bis etwa 1700 die<br />

erwähnte Uhr auf dem Schlafhaus und andere<br />

Uhren in Innenräumen für die Orientierung in<br />

den Tageszeiten?<br />

Abb. 4: St. Peters Kirchen …, Kupferstich in: Franz Anton Danreiter:<br />

Die saltzburgische Kirchenprospect, Augsburg, um 1740.

106 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

Ohne Zweifel handelte es sich um die Turmuhr<br />

der Stiftskirche, als Johann Joseph Nidermayr<br />

1744 sieben Gulden für »ausbuzen und richten<br />

der Thurm-Uhr« verrechnete. 13<br />

Ab dem Jahr 1754 ließ der 1753 gewählte Abt<br />

Beda Seeauer »den alten Kirchenthurm, der fast<br />

vermodert … und zum Falle geneigt war, nicht<br />

nur erhöhen, sondern in jene herrliche Gestalt,<br />

vermittelst welcher er noch heut zu Tage als die<br />

vornehmste Zierde unsers Gotteshauses … und<br />

der ganzen Stadt pranget, umschaffen und durchaus<br />

mit Kupfer überdecken …«. 14 Der erneuerte<br />

Turm erhielt nun »den rhythmisch gegliederten<br />

und fein geschwungenen Helm, der 1756, dem Geburtsjahr<br />

Mozarts, dem Nagelfluhprisma aufgesetzt<br />

wurde«. 15 Franz Martin meint zu den reichgegliederten<br />

Turmhelmen des 18. Jahrhunderts:<br />

»Die prächtigsten Beispiele von solchen sind die<br />

Turmhelme von St. Peter und St. Sebastian«. 16<br />

Nun war auch die vorhandene Turmuhr dran:<br />

Der neue Turm wurde um 24 Schuh (ca. 8 m)<br />

höher, deshalb gab es laut Abteirechnungen<br />

den ersten Auftrag an ein Mitglied der Familie<br />

Bentele: Jacob Bentele, seit 1730 in Salzburg und<br />

nach dem Tod Joseph Christoph Schmidts 17 als<br />

Hof-Großuhrmacher tätig, wurde 1758 mit der<br />

»Ibersetzung und vollständige(n) Reparation der<br />

Uhr und Zeiger-Werk in dem neuen Thurm« 18 beauftragt<br />

und verrechnete dafür 112 Gulden. Es ist<br />

anzunehmen, dass die Neuplatzierung des vorhandenen<br />

Uhrwerks um ein Geschoss höher als<br />

vorher erfolgte. Vom Uhrwerk zu den Zifferblättern<br />

führte die Zeigerleitung mit einer kompletten<br />

Umdrehung pro Stunde. Diese wurde durch<br />

die vier Zeigerwerke jeweils hinter den Zifferblättern<br />

auf ein Zwölftel und die Stundengeschwindigkeit<br />

übersetzt.<br />

Abb. 5: Der Turm der Stiftskirche St. Peter mit<br />

dem 1756 aufgesetzten Helm. Die vier Zifferblätter<br />

weisen auch heute die alte Zeigerstellung mit langen<br />

Stunden- und kurzen Minutenzeigern auf.

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

107<br />

Das alte Uhrwerk blieb nicht lange am neuen<br />

Standort: Abt Beda schenkte es Ende der 1770er-<br />

Jahre an die dem Stift inkorporierte Pfarre Abtenau<br />

und »ließ dahin die alte Klosterthurm-Uhre<br />

brauchbar machen«. 19 Das Uhrwerk dürfte aus<br />

der Zeit um 1700 stammen und ist in der Pfarrkirche<br />

Abtenau vorhanden. Es wurde für den<br />

neuen Einsatz vermutlich vom Spindelgang auf<br />

den nunmehrigen Hakengang umgebaut. Auf die<br />

neue steinerne Pendellinse, typisch für die Familie<br />

Bentele, wurde ein Schild mit dem Doppelwappen<br />

von St. Peter und Abt Beda Seeauer montiert. 20<br />

Über ein Vorgängerwerk dieses Uhrwerks konnte<br />

noch nichts in Erfahrung gebracht werden, ein<br />

solches dürfte aber aufgrund der Klosteransichten<br />

unwahrscheinlich sein. 21<br />

Kein Zweifel, dass der Umbau des Werks für<br />

Abtenau in der Werkstatt von Johann Bentele<br />

sen. erfolgte: Sie befand sich im Haus der Benteles,<br />

heute Kaigasse 3, das Jacobs zweite Frau 1747<br />

in die Ehe mitgebracht hatte. Johann sen., der<br />

Neffe Jacobs, war 1769 als Hof-Großuhrmacher<br />

angestellt worden.<br />

Die neue Turmuhr 1780 …<br />

1777 / 80 erhielt die Stiftskirche den neuen Hochaltar.<br />

Nach neuen Beichtstühlen und »neuen Kirchenstühlen<br />

von hartem Holz« wurde »im Jahre<br />

1780 eine gleicher massen neue Thurm-Uhr … mit<br />

einem Stunden und Viertelstunden Schlagwerke<br />

herbeygeschaffet«. 22<br />

Abb. 6: Das frühere Turmuhrwerk von St. Peter übersiedelte in den Turm<br />

der Pfarrkirche Abtenau: Im Bild das 115 cm breite Werk mit einem sehr<br />

ungewöhnlichen Hilfsgehwerk in der Mitte.

108 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

Abb. 7: Die Inschrift »1851 K. P.« auf der Innenseite der Türe der Uhrstube mag vom Salzburger Uhrmacher<br />

Kaspar Posch stammen, der die Uhr 1865 reparierte?<br />

Die Uhrstube ist von der Stiftskirche über insgesamt<br />

114 Stufen zu erreichen. Das tägliche Aufziehen<br />

der Turmuhr diente der Kondition: Zum<br />

Stiegensteigen kamen ja etwa 300 Kurbelumdrehungen<br />

zum Hochziehen der drei gut 70 kg<br />

schweren Steingewichte dazu.<br />

In der Uhrstube fand ich u. a. eine bemerkenswerte<br />

Inschrift von Franz Martin, 1924 bis 1950<br />

Leiter des Salzburger Landesarchivs und verdienter<br />

Landeshistoriker:<br />

»Benütze treu die flüchtige Zeit<br />

Sie bringt dich mit jeder Stunde<br />

Stets näher in die Ewigkeit!<br />

FM. 1927 Ostern!«

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

109<br />

Abb. 8: Der Salzburger Archivar, Kunst- und Landeshistoriker Franz Martin dokumentierte einen Besuch bei<br />

der Turmuhr zu Ostern 1927.<br />

Abb. 9: Das Turmuhrwerk von St. Peter vor der<br />

Restaurierung 2021: vorne das Viertelstundenschlagwerk,<br />

in der Mitte das Gehwerk und hinten<br />

das Stundenschlagwerk.<br />

Johann Bentele sen. baute die neue Uhr, die in<br />

vier Raten zwischen April und September 1780<br />

bezahlt wurde und insgesamt 700 Gulden kostete.<br />

23 Sein erstes eigenes Werk, das er 1764 für<br />

die Pfarrkirche Golling baute, kostete 200 Gulden:<br />

Das Turmuhrwerk für St. Peter war auch<br />

besonders groß und aufwändig. Weitere drei<br />

kleinere Aufträge an ihn bzw. seinen Sohn Johann<br />

Bentele jun. sind in den Abteirechnungen<br />

nachgewiesen. 24<br />

Im Turmuhrwerk 1780 sind die drei Teilwerke<br />

nebeneinander angeordnet – diese Bauweise<br />

kam in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf. Von<br />

der Aufzugsseite gesehen liegt das Gehwerk in<br />

der Mitte, links ist das Viertelstundenschlagwerk<br />

und rechts das Stundenschlagwerk angeordnet.<br />

Hinten hängt das Pendel, das vom Hakenrad<br />

über den Anker bewegt wird – es handelt sich<br />

um die sogenannte »Clementsche Hemmung«,<br />

erstmals 1671 gebaut von William Clement in<br />

London für das Kings College in Cambridge.

110 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

Abb. 10: Die drei Steingewichte hängen<br />

mit hölzernen Umlenkrollen an Hanf seilen,<br />

der Aufzug erfolgt mit einer Kurbel.

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

111<br />

An der Pendelstange hängt die 38 kg schwere<br />

Pendellinse, wie bei den meisten Bentele-Turmuhren<br />

aus Untersberger Marmor. Das Pendel<br />

ist sechs Meter lang und braucht für eine Halbschwingung<br />

2,5 Sekunden, führt also in einer Minute<br />

24 Halbschwingungen durch. Die Zeigerleitung<br />

zu den vier Zifferblättern am Turm außen<br />

läuft am Werk hinten nach oben, die Zeigerleitung<br />

zur Orgeluhr durch das Kontrollzifferblatt<br />

seit dem 20. Jahrhundert nach vorne und dann<br />

nach unten, früher lief sie vom Gehwerk hinten<br />

gleich nach unten. Von den beiden Schlagwerken<br />

führten Drahtzüge nach oben in die Glockenstube<br />

zu den Schlaghämmern an zwei Glocken,<br />

die als Schlag- und Läutglocken verwendet wurden.<br />

Die drei jeweils gut 70 kg schweren Gewichte<br />

aus Untersberger Marmor sorgten etwa 180 Jahre<br />

lang für die optische Zeitanzeige auf fünf Zifferblättern<br />

(vier Zifferblätter am Turm und Orgelzifferblatt)<br />

und für die akustischen Schlagsignale<br />

auf zwei Glocken.<br />

… und ihre Restaurierung<br />

Das Projekt hatte laut Angebot »die Restaurierung<br />

des Turmuhrwerks und seine Adaptierung für<br />

einen Demonstrationsbetrieb« zum Ziel. Das Angebot<br />

vom 23. 08. 2020 wurde durch die Erzabtei<br />

St. Peter (Erzabt Korbinian Birnbacher OSB) angenommen,<br />

der Auftrag erfolgte am 07. 09. 2020.<br />

Am 12. 10. 2020 folgte die Bewilligung durch die<br />

Abteilung für Spezialmaterien des Bundesdenkmalamts<br />

(Abteilungsleiter Gerd Pichler).<br />

In der Umsetzung ging es zuerst um den Abbau<br />

des etwa 450 kg schweren Werks und sein Zerlegen<br />

in etwa 400 Einzelteile. Sie wurden in die<br />

Werkstatt des Kleinunternehmens »horologium«<br />

nach Bad Vigaun gebracht und dort gründlich<br />

gereinigt: zuerst in einem Kristallsoda-Bad zum<br />

Lösen hartnäckiger Verschmutzung, dann mit<br />

Bürsten, Spachteln, Schustermesser, Schleifvlies,<br />

Putzwatte und Öl, und zwar ausschließlich händisch<br />

ohne irgendeine maschinelle Unterstützung.<br />

Abb. 11: Das zerlegte Werk nach der gründlichen Reinigung vor dem Wiederaufbau:<br />

links die Teile des Gestells mit geschmiedeter Oberfläche, unten und rechts die Teile mit polierter,<br />

feuerverzinnter Oberfläche.

112 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

12<br />

Dabei wurde bald eine Besonderheit des Werks<br />

deutlich: Es zeigten sich nämlich geschmiedete<br />

Oberflächen und glatte Oberflächen, die nach<br />

dem Reinigen einen Silberglanz bekamen. Eine<br />

Expertise eines Freundes, des Metallrestaurators<br />

Georg Riemer, bestätigte »kaum nennenswerte<br />

Korrosionserscheinungen« und klärte die glatten<br />

Flächen: Es handelt sich beim Großteil des Werks<br />

um feuerverzinnte Teile, das geht bis zu den Keilen<br />

und den ganz wenigen Schrauben.<br />

Die Verzinnung ist eine Besonderheit, die eher<br />

selten zu finden ist, z. B. bei den Turmuhren von<br />

Johann Bentele sen. für den Dom (1782) und für<br />

die Pfarrkirche Mülln (1799) sowie bei der Salzburger<br />

Rathausuhr seines Sohnes Johann jun.<br />

(1802). Wir finden diese aufwändige Oberflächenbehandlung<br />

auch schon beim Werk des Salzburger<br />

Glockenspiels von Jeremias Sauter anfangs<br />

des 18. Jahrhunderts. Wegen der nur geringen<br />

Rostspuren konnte bei der Restaurierung eine<br />

zusätzliche Oberflächensicherung unterbleiben.<br />

Das Hakenrad ist das Herz des Gehwerks, es<br />

bewegt den Anker und mit ihm das Pendel. In<br />

St. Peter ist es wie meist aus Messing gefertigt und

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

113<br />

13<br />

Abb. 12: Die feuerverzinnte Schlossscheibe<br />

des Viertelschlagwerks nach<br />

der Reinigung: Sie steuert die Zahl der<br />

Schläge (1 – 4) zu den Viertelstunden.<br />

Abb. 13: Ein Blick auf das Gehwerk<br />

und das Stundenschlagwerk auf der<br />

Rückseite zeigt den Kontrast zwischen<br />

geschmiedeten und feuerverzinnten<br />

Teilen. Links die in den Turm aufsteigende<br />

Zeigerleitung.<br />

Abb. 14: Eines der elf Lagerstützräder<br />

aus Messing mit dem Bronzereif.<br />

14<br />

mit den Speichen verschraubt: Das erleichtert bei<br />

stärkerer Abnützung den Austausch. Der Anker,<br />

die Welle und der Laterntrieb sind wie das darunterliegende<br />

Zwischenrad feuerverzinnt.<br />

Eine kostenintensive Besonderheit des Turmuhrwerks<br />

von St. Peter (und der Domuhr 1782)<br />

sind die Lagerstützräder, die das Auslaufen der<br />

Messinglager verhindern: Erst beim Reinigen<br />

der stark verschmutzten Teile stellte sich heraus,<br />

dass die Lagerstützräder aus Messing außen mit<br />

einem Bronzering versehen sind und damit weniger<br />

Abnützung zeigen.<br />

Der Wiederaufbau des Werks war einfach, weil<br />

das Gestell bestens markiert ist – mit Dreiecken<br />

in der unteren und mit Punkten in der oberen<br />

Ebene. Dazu kommen häufige Kennzeichnungen<br />

vor allem mit »G« für Teile des Gehwerks und<br />

»V« bzw. »S« für solche des Viertel- bzw. des<br />

Stundenschlagwerks.<br />

Johann Bentele sen. schuf mit seinem großen<br />

Werk für St. Peter eine Kostbarkeit: Die Reinigung<br />

der beiden Windflügel, die als Windbremse<br />

den gleichmäßigen Ablauf sicherstellen, brachte

114 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

zutage, dass diese mit goldfarbenen Ornamenten<br />

verziert waren, Reste konnten erhalten werden.<br />

Eine weitere noch nie vorgefundene Überraschung.<br />

Die Uhrmacher der Familie Bentele schroteten<br />

bei Umbauten von alten Werken oft die vorhandenen<br />

dekorativen Gestellbekrönungen ab und<br />

beseitigten sie, vermutlich auch beim alten Werk<br />

von St. Peter, das nach Abtenau geschenkt wurde.<br />

Andererseits krönten sie ihre neuen besonderen<br />

Werke mit Holzvasen auf den vier Eckpfeilern.<br />

Neben St. Peter war dies auch bei den Werken<br />

von Johann Bentele sen. für den Dom und die<br />

Pfarrkirche Söll in Tirol sowie beim Werk seines<br />

Sohnes Johann jun. für das Salzburger Rathaus<br />

der Fall. Jeremias Sauter hatte für das Glockenspielwerk<br />

Vasen aus Blech gestaltet.<br />

Das Kontrollzifferblatt war nur zu reinigen. Es<br />

zeigt das Wappen von St. Peter mit den gekreuzten<br />

Schlüsseln und das Wappen von Abt Beda<br />

Seeauer mit zwei Dromedaren und zwei baumbestandenen<br />

Seen. Das Zifferblatt hat nur einen<br />

(ergänzten) Minutenzeiger: Damit war beim<br />

Aufziehen die Kontrolle der Anzeige auf den<br />

Zifferblättern außen möglich. Im Schriftbalken<br />

darunter: »Gemacht im Jahre 1780 von J. Bendele.<br />

Reparirt im Jahre 1865 von Kaspar Posch.«<br />

15<br />

Abb. 15: Der Windflügel des Viertelschlagwerks<br />

mit Resten der goldfarbenen<br />

Ornamente.<br />

Abb. 16: Im Bild die Holzvasen von<br />

St. Peter: rechts die zwei vorhandenen<br />

und mit den Knospen ergänzten Vasen,<br />

links die beiden im Zuge der Restaurierung<br />

neu angefertigten Vasen.<br />

Abb. 17: Im Bild der Blick durch das<br />

Kontrollfenster auf das Kontrollzifferblatt:<br />

Die Zeigerleitung, auf der der<br />

Minutenzeiger sitzt, führt zur Orgeluhr.

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

115<br />

16<br />

17

Abb. 18: Das Zifferblatt der Orgeluhr mit verstellten Zeigern (alte Zeigerstellung<br />

mit langem Stunden- und kurzem Minutenzeiger) am derzeit leeren Orgelkasten.<br />

Die Aufsatzfiguren der Heiligen Petrus (oben, urspr. Gottvater), Rupert<br />

(links) und Vitalis stammen vom ehemaligen Hochaltar Hans Waldburgers 1625.<br />

Rupert war der erste Bischof von Salzburg und erster Abt von St. Peter, er hat<br />

ein Salzfass als Attribut.

118 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

Das Turmuhrwerk versorgte mit der Minutenbewegung<br />

die vier Zifferblätter am Turm außen<br />

und das Zifferblatt der Orgel. Das Orgelzifferblatt<br />

im Gehäuse von 1618 / 20, das 1762 / 63 umgebaut<br />

wurde, wurde auch schon vom Vorgängerwerk<br />

der Turmuhr 1780 angetrieben, das sich heute in<br />

Abtenau befindet. Das Orgelzifferblatt hat (wie<br />

die Zifferblätter am Turm außen) noch heute die<br />

alte Zeigerstellung und wird mit dem Einbau der<br />

neuen Orgel von St. Peter 2024 elektronisch betrieben<br />

werden.<br />

Die Turmuhr 1780 von St. Peter ist restauriert<br />

und revitalisiert: Sie kann in Betrieb genommen<br />

werden, um so die Funktionsweise eines solchen<br />

Werks erlebbar zu machen. Ihren Dienst für die<br />

öffentliche Zeitanzeige haben längst elektrische<br />

Uhren mit elektronischer Steuerung übernommen.<br />

Im Turm von St. Peter werden aber am historischen<br />

Werk der Fortschritt in der »Vervollkommnung«<br />

der Technik und die Kunstfertigkeit<br />

vergangener Generationen sichtbar, die Erzabtei<br />

hat eine Kostbarkeit erhalten und gesichert.<br />

Abb. 19: Freude über ein gelungenes Werk bei der Präsentation des restaurierten und revitalisierten Uhrwerks<br />

im Turm der Stiftskirche St. Peter: v.l. Erzabt Korbinian Birnbacher OSB, Baumeister Daniel Bleierer<br />

(Baumanagement) und Turmuhrmacher Michael Neureiter.

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

119<br />

Abb. 20: Die Turmuhr Annaberg 1779 von Johann<br />

Bentele sen. mit den Wappen von St. Peter und Abt<br />

Beda Seeauer.<br />

Abb. 21: Das Turmuhrwerk im Nordturm des Salzburger<br />

Doms, geschaffen von Johann Bentele sen. im<br />

Jahr 1782, ist die »Jüngere Schwester« der Uhr von<br />

St. Peter. Es ist mit seiner Breite von 206 cm wohl<br />

das größte Turmuhrwerk landesweit.<br />

Zeitkünder und Zeitzeugen<br />

Die Uhrmacherdynastie Bentele prägte Salzburg<br />

von 1736 bis 1824. 25 Jacob, Johann sen. und Johann<br />

jun. nahmen hintereinander die Funktion<br />

eines Hofuhrmachers wahr. Dazu wurden sie<br />

durch die jeweiligen Erzbischöfe ernannt. Diese<br />

regierten von 1328 bis zum Reichsdeputationshauptschluss<br />

1803 Salzburg als selbstständiges<br />

Territorialfürstentum.<br />

Im Stift St. Peter befindet sich in der Prälatur<br />

auch eine Standuhr mit dem Wappen eines<br />

Grafen Truchseß-Zeil, bezeichnet mit »Johannes<br />

Bentele in Salzburg«. 26 Abt Beda Seeauer besorgte<br />

für das zu St. Peter gehörige Vikariat zu Annaberg<br />

1779 eine völlig neue Turmuhr von Johann<br />

Bentele sen. 27 1813 gab es eine neue Turmuhr<br />

für die Stiftspfarre Grödig, geliefert von Johann<br />

Bentele jun. Das große Werk Jeremias Sauters für<br />

Maria Plain – die Wallfahrtskirche gehörte und<br />

gehört zu St. Peter – wurde von Johann sen. 1785<br />

umgebaut.<br />

Weitere Turmuhren aus der Bentele-Werkstatt<br />

sind zahlreich, in der Turmuhren-Datenbank<br />

www.turmuhrenaustria.at sind derzeit 20 gründlich<br />

erfasst. So gab es neue Turmuhren u.a. für<br />

Golling (1764), Salzburg-Franziskanerkirche<br />

(1765), Puch-Urstein (1785), Mülln (1799), Salzburg-Rathaus<br />

(1802), Zell am See (1811), Kuchl-<br />

Georgenberg (1812), Hallein, Mattsee-Zellhof …<br />

Umbauten waren wegen der Kostbarkeit des Materials<br />

noch häufiger, etwa in Lamprechtshausen-<br />

Arnsdorf (1781), Dürrnberg (1788), Kuchl (1789),<br />

Oberalm und Vigaun (beide 1790), St.Jakob am<br />

Thurn (1793)… 28<br />

Turmuhren sind Zeit-Künder und Zeit-Zeugen:<br />

Sie hatten durch Jahrhunderte die Aufgabe der<br />

»allgemeinen Benachrichtigung über den unaufhaltsamen<br />

Zeitverfluß« 29 als Zeit-Künder. Nur<br />

mehr wenige alte Turmuhrwerke sind nach wie<br />

vor als solche Zeitanzeiger im Einsatz. Und:<br />

Turmuhren sind Zeit-Zeugen und belegen die<br />

Entwicklung der Zeitmessung und ihre Fortschritte<br />

über Jahrhunderte: Die Turmuhr 1780<br />

der Erzabtei St. Peter ist ein interessanter Zeuge<br />

für die »Vervollkommner derselben (Uhrwerke)<br />

für diesen der Menschheit erwiesenen immerfort<br />

dauernden Dienst«. 30

120 MICHAEL NEUREITER – BAD VIGAUN<br />

Anmerkungen<br />

1 Karl Friedrich Buschendorf, 1756 – 1811, war<br />

»Theologe, Technologie, Schriftsteller« und publizierte<br />

zu verschiedensten Themen (Deutsche<br />

Biographie https://www.deutsche-biographie.de/<br />

sfz022_00368_1.html, abgerufen am 30. 08. 2021).<br />

Im Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit<br />

und in der Deutschen Digitalen Bibliothek wird<br />

sein Geburtsjahr mit 1763 angegeben.<br />

2 Buschendorf, Karl Friedrich: Gründlicher Unterricht<br />

von Thurmuhren …, Leipzig 1805. (Facsimile-Edition<br />

des Fachkreises Turmuhren der<br />

Deutschen Gesellschaft für Chronometrie, Nürnberg<br />

2010), S. III.<br />

3 Tietze, Hans: Die Denkmale des Benediktinerstiftes<br />

St. Peter in Salzburg. Wien 1913. (Österreichische<br />

Kunsttopographie Bd. XII), S. XXXI f., auch<br />

digital: https://diglib.tugraz.at/die-denkmale-desbenediktinerstiftes-st-peter-in-salzburg-1913-12,<br />

abgerufen am 31 .08. 2021.<br />

4 Ebda. S. XXXVIII.<br />

5 Ebda. S. XLII.<br />

6 Ebda. S. XLIII.<br />

7 Fuhrmann, Franz: Die Baugeschichte von Kirche<br />

und Kloster, in: St. Peter in Salzburg. Das älteste<br />

Kloster im deutschen Sprachraum. 3. Landesausstellung<br />

1982, Salzburg 1982, S. 174 – 180, hier S. 178.<br />

8 Tietze: Denkmale St. Peter S. CXXVIII.<br />

9 Freundliche Auskunft von Wolfgang Komzak, Leiter<br />

des Museums für Turmuhren und Bratenwender<br />

»Uhrenstube Aschau«, 7432 Oberschützen,<br />

Burgenland.<br />

10 Hahnl, Adolf: Conservando cresco: Die Bibliotheksräume<br />

von St. Peter, in: Plus librorum. Beiträge<br />

von Adolf Hahnl zur Salzburger Kunstgeschichte,<br />

Salzburg 2013, S. 173 – 198, hier S. 174.<br />

(aus: Barock in Salzburg. Festschrift für Hans<br />

Sedlmayr, Salzburg und München 1977, S. 9 – 56).<br />

11 Hahnl: Conservando cresco, S. 176.<br />

12 Tietze: Denkmale St. Peter, S. CXL.<br />

13 Ebda. S. CXLVII.<br />

14 Berhandtsky, Placidus: Auszug der Neuesten Chronick<br />

des alten Benediktiner Klosters zu St. Peter in<br />

Salzburg. Teil 1, Salzburg 1782. S. 309 f., auch digital:<br />

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/<br />

bsb10800708?page=1, abgerufen am 31. 08. 2021.<br />

15 Fuhrmann: Baugeschichte, S. 179.<br />

16 Martin, Franz: Von unseren Kirchtürmen, in:<br />

ders.: Aus Salzburgs Vergangenheit. Gesammelte<br />

Aufsätze, Salzburg 1942 (Beiheft zu den Mitteilungen<br />

der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde),<br />

S. 10 – 14, hier S. 13.<br />

17 Joseph Christoph Schmidt war 1712 Werkstattnachfolger<br />

von Jeremias Sauter, der das Werk<br />

des Salzburger Glockenspiels baute. 1733 lieferte<br />

der »Bürger und Hofuhrmacher« Schmidt eine<br />

Hängeuhr in das Stift St. Peter. (Tietze: Denkmale<br />

St. Peter S. CXLV).<br />

18 Specification der Bau-Unkosten des Neuen Thurn-<br />

Gebäu zu St. Peter, Handschrift 1754 ff., Archiv der<br />

Erz abtei St. Peter. Hier darf ich dem Archivar von St. <br />

Peter, Gerald Hirtner, für seine Hilfe sehr danken!<br />

19 Berhandtsky, Placidus: Auszug der Neuesten Chronick<br />

des alten Benediktiner Klosters zu St. Peter in<br />

Salzburg. Teil 2, Salzburg 1782. S. 252., auch digital:<br />

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/<br />

bsb10721386?page=,1, abgerufen am 31. 08. 2021.<br />

20 Mehr zu diesem Turmuhrwerk in: Michael Neureiter:<br />

Uhren auf Tennengauer Türmen. Zeit-Künder<br />

und Zeit-Zeugen aus vier Jahrhunderten und<br />

zwölf Gemeinden, in: Forschungen des Museum<br />

Burg Golling, Bd. 1, Golling 2015, S. 111 – 121, hier<br />

S. 114 f., auch digital: https://www.horologium.at/<br />

files/Dokumente/Publikationen/FestschriftUrba -<br />

nekZeitkuender2015.pdf, abgerufen am 30. 08. 2021.<br />

21 Im Langhaus der Stiftskirche befinden sich an<br />

der Südseite zwei Bilder von F. X. König (1757 / 61)<br />

mit Ansichten des Klosters – eine zeigt den Turm<br />

mit Zifferblättern nach dem Turmausbau in der<br />

1750er-Jahren, die andere den Turm vor dem<br />

Umbau ohne Zifferblatt! In diesem Beitrag zeigt<br />

die Abbildung 2 von 1657 keine Zifferblätter, die<br />

Abbildung 4 aus 1740 sehr wohl!<br />

22 Berhandtsky: Chronick Teil 2, S. 250.<br />

23 Das Jahreseinkommen eines Universitätsprofessors<br />

soll in dieser Zeit 300 Gulden ausgemacht<br />

haben, das eines Lehrers 22, das eines Dienstmädchens<br />

12.<br />

24 Tietze: Denkmale St. Peter S. CLXIX, CLXXXIII,<br />

CLXXXIV und CXCII.<br />

25 Siehe dazu Michael Neureiter: Das Bentele-Jahrhundert<br />

1734 bis 1826. Eine Großuhrmacher-<br />

Familie prägt die Salzburger Uhrenlandschaft,<br />

in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für<br />

Chronometrie Nr. 59, Herbst 2019, Nürnberg 2019,<br />

S. 56 – 63, auch digital: https://www.yumpu.com/<br />

xx/document/read/62824909/dasbentelejahrhundert1734bis1826,<br />

abgerufen am 30. 08. 2021.

DAS TURMUHRWERK 1780 DER STIFTSKIRCHE ST. PETER, SALZBURG<br />

121<br />

26 Tietze: Denkmale St. Peter 132 nennt als Standort<br />

der Standuhr den Psallierchor.<br />

27 Berhandtsky: Chronick Teil 2, S. 252.<br />

28 Siehe auch das Bentele-Gutachten von Rositha<br />

Preiß aus 1990 auf www.horologium.at, der Website<br />

Michael Neureiters: https://www.yumpu.com/<br />

xx/document/read/63025366/preissbentele, abgerufen<br />

am 30. 08. 2021.<br />

29 Buschendorf: Gründlicher Unterricht, S IV.<br />

30 Ebda. S. III. Karl Friedrich Buschendorf starb wie<br />

Johann Bentele sen. im Jahr 1811.<br />

31 Hahnl, Adolf: Die Bauentwicklung des Petersklosters,<br />

in: St. Peter in Salzburg. Das älteste Kloster im<br />

deutschen Sprachraum. 3. Landesausstellung 1982,<br />

Salzburg 1982, Katalog, S. 312 f.<br />

32 Ebda. S. 313.<br />

Bildnachweis<br />

Erzabtei St. Peter, Kunstsammlung, M 1370.2: 2<br />

Erzabtei St. Peter, Kunstsammlung, M 1370.4: 3<br />

horologium, Chris Hofer: 1, 10, 17–19<br />

horologium, Michael Neureiter: 6, 7–9, 11–16, 20, 21<br />

http://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/salzburg.<br />

htm, abgerufen am 28 08 2021: 4<br />

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:<br />

Kirchturm_von_St._Peter_Salzburg.jpg,<br />

abgerufen am 28 08 2021: 5<br />

SALZBURG24/Wurzer: Autorenfoto<br />

Michael Neureiter<br />

Geboren in Hallein, Studium der Theologie und Philosophie (Schwerpunkt<br />

Geschichte) an der Universität Salzburg, mit seiner Familie<br />

(Gattin Franziska und drei Kinder) zuerst wohnhaft im Stift St. Peter<br />

in Salzburg und seit 1983 in Bad Vigaun. Berufe bei der Erzdiözese<br />

Salzburg und in der Erwachsenenbildung, vor allem in der katholischen<br />

Bibliotheksarbeit. Politisches Engagement im Salzburger Landtag, u. a.<br />

als dessen Zweiter Präsident. Seit der Jugend Interesse am Kulturgut<br />

Turmuhren, 2003 als Autodidakt Gewerbeschein als Uhrmacher. Zuerst<br />

Sammeln, dann Konzentration auf das Dokumentieren vom Turmuhrwerken,<br />

auf das Restaurieren und das Revitalisieren möglichst am<br />

»Tatort«. Arbeiten u.a. zu den Salzburger Uhrmacherfamilien Sauter<br />

und Bentele, Entwicklung der Turmuhren-Datenbank www.turmuhrenaustria.at<br />

mit Werken aus derzeit 16 europäischen Staaten, Erschließung<br />

der Projekte und Publikationen auf www.horologium.at.<br />

2020 Nominierung mit »Initiativen für historische Turmuhren« für den<br />

EU-Kulturpreis »Europa Nostra«.