Zukunft Forschung 02/2023

Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck

Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

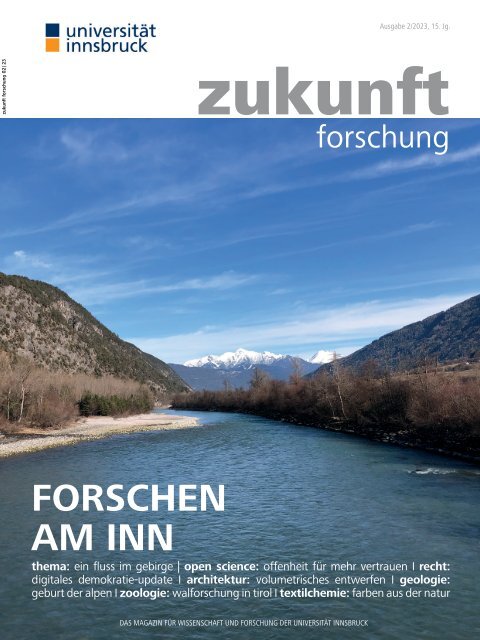

Ausgabe 2/2<strong>02</strong>3, 15. Jg.<br />

zukunft forschung <strong>02</strong> | 23<br />

zukunft<br />

forschung<br />

FORSCHEN<br />

AM INN<br />

thema: ein fluss im gebirge | open science: offenheit für mehr vertrauen I recht:<br />

digitales demokratie-update I architektur: volumetrisches entwerfen I geologie:<br />

geburt der alpen I zoologie: walforschung in tirol I textilchemie: farben aus der natur<br />

DAS MAGAZIN FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG DER UNIVERSITÄT INNS BRUCK

v Rider: Sandra Lahnsteiner | Photo: Christoph Oberschneider<br />

hybrid<br />

Steigfelle<br />

Aus dem Herz der Alpen,<br />

auf die Berge der Welt …<br />

… auf contour Steigfellen<br />

mit hybrid Klebertechnologie<br />

#wearebackcountry<br />

contour_skins<br />

contourskins<br />

contourskins.com<br />

2 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Foto: Andreas Friedle

EDITORIAL<br />

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,<br />

In dieser Ausgabe von ZUKUNFT FORSCHUNG möchten<br />

wir Sie auf eine interdisziplinäre <strong>Forschung</strong>sreise entlang des<br />

Inns mitnehmen: Der Inn ist seit jeher die Lebensader unserer<br />

Region und wie auch die Alpen und ihre Gletscher ein sensibles<br />

Ökosystem, in dem sich die Folgen der Klimakrise massiv bemerkbar<br />

machen. Als solches ist er ein wichtiges Freiluftlabor für<br />

unsere Naturwissenschaftler:innen, die Impulse zu drängenden<br />

Klima- und Umweltschutzthemen geben. Der Inn ist aber auch<br />

ein Untersuchungsgegenstand von Geschichts-, Erziehungs- und<br />

Literaturwissenschaftler:innen, die ebenso wertvolle neue Perspektiven<br />

auf die Herausforderungen unserer Zeit eröffnen.<br />

An unserem Schwerpunktthema, aber auch an den weiteren Beiträgen<br />

zeigt sich einmal mehr, welche Bedeutung universitäre<br />

<strong>Forschung</strong> für die Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen<br />

hat. So berichten wir beispielsweise in diesem<br />

Heft auch über die Entwicklung nachhaltiger Druckfarben für<br />

die Industrie, über KI-basierte architektonische Entwurfsmethoden<br />

oder Möglichkeiten, wie Demokratien in Krisen resilienter<br />

werden können.<br />

Stolz sind wir auch auf die zahlreichen Preise und Auszeichnungen,<br />

die unsere Forscher:innen in den letzten Monaten<br />

Minion<br />

erhalten<br />

haben. Ganz besonders freuen wir uns, dass unter den<br />

Ausgezeichneten sehr viele Frauen<br />

DE<br />

sind. Denn eines unserer<br />

großen Anliegen ist die Förderung von Frauen in sämtlichen<br />

Bereichen der Universität.<br />

PEFC zertifiziert<br />

Wir danken Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für Ihr Interesse<br />

Dieses Produkt<br />

stammt aus<br />

und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen eine interessante<br />

nachhaltig<br />

Lektüre!<br />

bewirtschafteten<br />

Wäldern und<br />

kontrollierten<br />

Quellen<br />

www.pefc.at<br />

VERONIKA SEXL, REKTORIN<br />

GREGOR WEIHS, VIZEREKTOR FÜR FORSCHUNG<br />

Myriad<br />

PEFC zertifiziert<br />

Dieses Produkt<br />

stammt aus<br />

nachhaltig<br />

bewirtschafteten<br />

Wäldern und<br />

kontrollierten<br />

Quellen<br />

www.pefc.at<br />

IMPRESSUM<br />

Herausgeber & Medieninhaber: Leopold-Franzens-Universität Inns bruck, Christoph-Probst-Platz, Innrain 52, 6<strong>02</strong>0 Inns bruck, www.uibk.ac.at<br />

Projektleitung: Büro für Öffentlichkeitsarbeit und Kulturservice – Mag. Uwe Steger (us), Mag. Eva Fessler (ef), Dr. Christian Flatz (cf); publicrelations@uibk.ac.at<br />

Verleger: KULTIG Werbeagentur KG – Corporate Publishing, Sparkassenplatz 2, 6<strong>02</strong>0 Inns bruck, www.kultig.at<br />

Redaktion: Mag. Melanie Bartos (mb), Daniela Feichtner, MA (df) Mag. Andreas Hauser (ah), Mag. Stefan Hohenwarter (sh), Lisa Marchl,<br />

MSc (lm), Fabian Oswald, MA (fo), Mag. Susanne Röck (sr) Lektorat & Anzeigen: Stefanie Steiner, BA Layout & Bildbearbeitung: Mag.<br />

Andreas Hauser, Florian Koch Fotos: Andreas Friedle, Universität Inns bruck Druck: Gutenberg, 4<strong>02</strong>1 Linz<br />

PEFC zertifiziert<br />

Dieses Produkt<br />

stammt aus<br />

nachhaltig<br />

bewirtschafteten<br />

Wäldern und<br />

kontrollierten<br />

Quellen<br />

www.pefc.at<br />

PEFC zertifiziert<br />

Dieses Produkt<br />

stammt aus<br />

nachhaltig<br />

bewirtschafteten<br />

Wäldern und<br />

kontrollierten<br />

Quellen<br />

www.pefc.at<br />

Foto: Uni Inns bruck<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 3

BILD DER<br />

WISSENSCHAFT

INHALT<br />

TITELTHEMA<br />

8<br />

ÖKOLOGIE. Gabriel Singer plädiert für einen umfassenden Schutz<br />

noch bestehender Naturräume und sieht intakte Bäche und Flüsse<br />

als Versicherung gegen die Folgen der Klimakrise. 8<br />

GESCHICHTE. Der Inn – vom Transportkorridor in der Antike<br />

bis zur kriegsstrategischen Wasserstraße im Mittelalter. 12<br />

WASSERBAU. Einmündungen von Wildbächen in Gebirgsflüsse<br />

gelten als neuralgische Bereiche bei Hochwasserereignissen. Ein<br />

Team um Bernhard Gems hat diese genauer untersucht. 14<br />

UMWELTGESCHICHTE. Mit einer neu geschaffenen Wasserbaubehörde<br />

sollte der Inn im 18. Jahrhundert begradigt werden. 16<br />

PÄDAGOGIK. Die Lernplattform Aqua MOOC will ein anderes<br />

Bewusstsein für Wasser schaffen und junge Menschen motivieren,<br />

Flüsse zu erforschen, zu dokumentieren und neu zu erleben.18<br />

TITELTHEMA. Der Inn ist nicht nur Lebensader einer<br />

Region, sondern auch ein sensibles Ökosystem und<br />

ein jahrhundertealter Transportweg. Und noch vieles<br />

mehr, wie diese interdisziplinäre <strong>Forschung</strong>sreise von<br />

ZUKUNFT FORSCHUNG zeigt.<br />

24<br />

FORSCHUNG<br />

ZOOLOGIE. Bettina Thalinger und Lauren Rodriguez sind Teil des<br />

europäischen Wal- und Biodiversitätsmonitoring-Projekts eWHALE<br />

und bereiten die große Citizen-Science-Kampagne 2<strong>02</strong>4 vor. 26<br />

THIRD MISSION. PEAK ist die neue Kommunikationsplattform der<br />

Universität Inns bruck für die Bereiche Klima und Nachhaltigkeit. 29<br />

ARCHITEKTUR. Stefan Rutzinger und Kristina Schinegger entwickeln<br />

ein zukunftsweisendes Tool, das volumetrisches Entwerfen via KI in<br />

einer responsiven Computer-Umgebung möglich machen soll. 32<br />

STANDORT. Günther Dissertori, Rektor der ETH<br />

Zürich, über sein Physikstudium in Inns bruck,<br />

universitäre Rankings sowie den fehlenden Zugang<br />

der Schweiz zu EU-Programmen.<br />

30<br />

CHEMIE. Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft entwickelt Judith<br />

Deriu im Labor natürliche Farbpigmente aus Pflanzen und darauf<br />

basierende, nachhaltige Druckfarben für die Industrie. 34<br />

SOZIALWISSENSCHAFT. Felix Holzmeister über Open Science und den<br />

dadurch angestoßenen Kulturwandel im Wissenschaftsbetrieb. 36<br />

RECHT. Das EU-Projekt REGROUP untersucht, wie Europas<br />

Gesellschaften nach der Pandemie resilienter werden können. 42<br />

GEOLOGIE. Um die jüngste Phase in der<br />

Entstehungsgeschichte der Alpen zu erforschen,<br />

analysiert die Geologin Hannah Pomella feine Risse,<br />

die zerfallendes Uran in Kristallen hinterlässt.<br />

RUBRIKEN<br />

EDITORIAL/IMPRESSUM 3 | BILD DER WISSENSCHAFT: UMGEBUNG EINES SCHWARZEN LOCHS 4 | NEUBERUFUNG: PAVEL OZEROV 6 | FUNDGRUBE VER GANGEN HEIT: 100. GEBURTS-<br />

TAG VON WOLFGANG STEGMÜLLER 7 | MELDUNGEN 29 + 41 | WISSENSTRANSFER 38 – 40 | PREISE & AUSZEICHNUNGEN 45 – 47 | ZWISCHENSTOPP: LUCA BARBIERO 48 | SPRUNG-<br />

BRETT INNS BRUCK: PHILIPP KASTNER 49 | ESSAY: WORTSUCHE „INN“ von Christine Riccabona und Anton Unterkircher 50<br />

Die direkte Umgebung des supermassiven schwarzen Lochs Sgr A*<br />

im Zentrum unserer Galaxie beobachtet mit dem James Webb Space<br />

Telescope (JWST) im Infrarotbereich des Lichtspektrums: Die Aufnahme<br />

entstand am 14. September 2<strong>02</strong>3 als Teil eines <strong>Forschung</strong>sprogramms<br />

unter der Leitung von Nadeen B. Sabha (Institut für Astro- und Teilchenphysik),<br />

das die Sternentstehung im Einflussbereich von Sgr A*<br />

und die damit verbundenen extremen Bedingungen untersucht. Das<br />

Bild beruht auf noch unvollständigen Observationen, dennoch sind<br />

bereits Details wie die von den zahlreichen Sternen angestrahlten Gasund<br />

Staubwolken in unübertroffener Qualität zu erkennen.<br />

Fotos: Andreas Friedle (2), ETH Zürich / Markus Bertschi; COVERFOTO: Florian Koch; BILD DER WISSENSCHAFT: ESA / NASA / CSA / Nadeen B<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 5

NEUBERUFUNG<br />

PAVEL OZEROV studierte Sprachwissenschaft<br />

an der Hebräischen Universität in<br />

Jerusalem. Er promovierte 2015 an der La<br />

Trobe University in Melbourne (Australien)<br />

mit einer Studie zur Grammatik des Burmesischen.<br />

Seit der Promotion beschäftigt er<br />

sich insbesondere mit der interaktionalen<br />

Linguistik und der Dokumentation nordostindischer<br />

Sprachen. Er hatte Postdoktoranden-Stellen<br />

der Alexander von Humboldt-<br />

Stiftung an der Universität zu Köln und der<br />

Martin Buber Society an der Hebräischen<br />

Universität in Jerusalem inne. Von 2019<br />

bis 2<strong>02</strong>3 war er Junior-Professor an der<br />

Universität Münster, seit März 2<strong>02</strong>3 ist er<br />

Professor an der Universität Inns bruck.<br />

ÜBER SPRECHEN & SCHREIBEN<br />

Pavel Ozerov befasst sich mit den Unterschieden zwischen gesprochener und<br />

geschriebener Sprache – und er dokumentiert die vielfältigen Sprachen Nordost-Indiens.<br />

Das birmanische Wort für sehen kann<br />

je nach Kontext „Gestern habe ich<br />

dich gesehen“ als auch „Gestern<br />

haben sie den Film gesehen“ bedeuten,<br />

erklärt Pavel Ozerov. Der Linguist ist seit<br />

März 2<strong>02</strong>3 Professor für Allgemeine und<br />

Angewandte Sprachwissenschaft am Institut<br />

für Sprachwissenschaft. Die Amtssprache<br />

Myanmars war die erste Sprache, die<br />

er noch als Student in Jerusalem intensiver<br />

gelernt hat. „Ich war damals für einige<br />

Jahre der einzige Student, der Birmanisch<br />

belegt hat. Die Sprache hat mich fasziniert,<br />

weil sie ganz anders funktioniert als alle<br />

anderen Sprachen, die ich bis dahin kannte“,<br />

erläutert er. Birmanisch kennt zum<br />

Beispiel Wort-Aspekte, die in Form von<br />

kurzen Endungen verwendet werden und<br />

die Dinge wie Absicht, Höflichkeit oder<br />

Stimmung transportieren. „Diese Suffixe<br />

können Nuancen transportieren, die<br />

wir in den meisten westlichen Sprachen<br />

in diesen kurzen Formen praktisch nicht<br />

kennen. Zum Beispiel gibt es Suffixe, die<br />

unerwartetes Handeln ausdrücken, ohne<br />

die Situation zu kontrollieren, oder die die<br />

Aussage als generell höflich, aber zugleich<br />

als zunehmend ungehalten markieren.“<br />

Mimik und Gestik<br />

Über das Birmanische kam Ozerov auf<br />

die tibetobirmanischen Sprachen Nordost-Indiens<br />

– einer der Hotspots ethnolinguistischer<br />

Diversität weltweit: „Wenn Sie<br />

eine halbe Stunde mit dem Auto durch<br />

das Tal, in dem ich hauptsächlich forsche,<br />

fahren, durchqueren Sie elf Dörfer, in<br />

denen sieben unterschiedliche Sprachen<br />

gesprochen werden. Wir wissen bis heute<br />

nicht, wie diese Diversität entstanden<br />

ist.“ Ozerov vergleicht die Unterschiede<br />

zwischen diesen Sprachen etwa mit dem<br />

zwischen süddeutschen Dialekten und<br />

Holländisch: Man hört eine Verwandtschaft,<br />

aber versteht einander nicht ohne<br />

Probleme. „Bei den Beispielen Holländisch<br />

und Bayerisch hat es allerdings<br />

2. 000 Jahre und 1. 000 Kilometer Entfernung<br />

gebraucht, damit sich Aussprache<br />

und Grammatik so auseinanderentwickeln.<br />

In meiner <strong>Forschung</strong> habe ich es<br />

mit Dörfern zu tun, die zwanzig Minuten<br />

zu Fuß voneinander entfernt sind, wo die<br />

Trennung aber genauso klar ist.“ Ozerov<br />

beforscht diese teils nur von wenigen tausend<br />

Menschen verwendeten Sprachen,<br />

ihre Grammatik und Verwandtschaft mit<br />

anderen Sprachen intensiv, katalogisiert<br />

sie und hilft damit bei ihrer Erhaltung.<br />

Neben diesem praktischen Aspekt arbeitet<br />

Ozerov auch theoretisch: Er befasst<br />

sich mit dem Aufbau von gesprochener<br />

Sprache. Und er betont dabei eine Ähnlichkeit<br />

zwischen den Nuancen, die das<br />

Birmanische auch in der Schriftsprache<br />

kennt, und gesprochenem Hebräisch oder<br />

Englisch: „Wir sind so an schriftliche Sprache<br />

gewöhnt, dass uns das beim klassischen<br />

Sprachvergleich gar nicht auffällt:<br />

In mehreren Aspekten hat Birmanisch<br />

Dinge verschriftlicht, die andere Sprachen<br />

durch Mimik und Gestik oder einfach<br />

durch den Kontext des Anwesend-Seins<br />

im gleichen Raum ebenfalls transportieren“,<br />

erläutert der Linguist. Dazu arbeitet<br />

er mit Aufzeichnungen von Alltagsgesprächen<br />

in mehreren Sprachen – wie<br />

Menschen Gedanken zu Sätzen formen,<br />

unterscheidet sich mündlich sehr von der<br />

geschriebenen Kommunikation. „Traditionell<br />

untersuchen Sprachwissenschaftler<br />

komplexe, wohlgeformte und oft künstliche<br />

Sätze, die im Voraus geplant werden<br />

– mit unserer alltäglichen Sprache hat das<br />

allerdings wenig zu tun.“ sh<br />

6 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Foto: Andreas Friedle

FUNDGRUBE VERGANGENHEIT<br />

ALPBACHER WENDE<br />

Wolfgang Stegmüller war der führende Vertreter der analytischen Wissenschaftstheorie im<br />

deutschsprachigen Raum. Den Grundstein zu seinem Schaffen legte er an der Universität Inns bruck.<br />

Als Wolfgang Stegmüller im Sommer<br />

1948 die Alpbacher Hochschulwochen<br />

besucht, hat er seine der traditionellen<br />

Schulphilosophie verpflichtete<br />

Dissertation hinter sich und die ähnlich<br />

gelagerte Habilitationsschrift schon abgabebereit<br />

in der Schublade. Doch Alpbach<br />

wird eine Wende in sein Schaffen bringen,<br />

denn für ihn gänzlich Neues wird dort mit<br />

Karl Popper diskutiert. „In den ersten drei<br />

Jahren meiner Tätigkeit als wissenschaftliche<br />

Hilfskraft war mir der Wiener Kreis<br />

nicht einmal vom Hörensagen bekannt“,<br />

bekennt Stegmüller Jahre später.<br />

Der Wiener Kreis war eine Gruppe Intellektueller,<br />

die sich ab Mitte der 1920er-<br />

Jahre rund um den Physiker und Philosophen<br />

Moritz Schlick bildete. Die Wissenschaftler<br />

fühlten sich – so wie jene der<br />

Berliner Gruppe und des Prager Zirkels<br />

– dem Logischen Empirismus (auch Logischer<br />

Positivismus oder Neopositivismus)<br />

verpflichtet, trotz unterschiedlicher<br />

philosophischer Positionen verband sie<br />

der Versuch, so Stegmüller, „antimetaphysische<br />

Tatsachenforschungen zu betreiben,<br />

die zu einer wissenschaftlichen<br />

Weltauffassung führen sollten.“ Doch<br />

dieses Denken war dem Austrofaschismus<br />

und später den Nationalsozialisten<br />

ein Dorn im Auge, fast alle Wissenschaftler<br />

wurden vom Hochschulbetrieb ausgesperrt<br />

und mussten emigrieren. Nach<br />

dem Krieg kehrte keiner von ihnen auf<br />

Dauer zurück, Empirismus und wissenschaftlich<br />

ausgerichtete Philosophie fand<br />

daher kein Gehör an österreichischen<br />

(und deutschen) Universitäten.<br />

Initialzündung in Alpbach<br />

So müssen nach 1945 außeruniversitäre<br />

Institutionen wie Alpbach in die Bresche<br />

springen. Dort kommt Stegmüller<br />

1948 über Popper erstmals mit dessen<br />

kritischem Rationalismus und dem logischen<br />

Positivismus in Berührung. Ein<br />

Jahr später argumentiert er in Alpbach<br />

schon mit der „Schlickschen Theorie“,<br />

ab 1951 macht sich sein philosophischer<br />

WOLFGANG STEGMÜLLER kam vor<br />

100 Jahren, am 3. Juni 1923, in Natters<br />

bei Inns bruck zur Welt. Er studierte in<br />

Innsbruck Wirtschaftswissenschaften<br />

(Promotion 1945) sowie Philosophie (Promotion<br />

1947) und habilitierte sich 1949<br />

mit dem Thema Sein, Wahrheit und Wert<br />

in der Gegenwartsphilosophie. Ein <strong>Forschung</strong>sstipendium<br />

brachte ihn 1953/54<br />

an die University of Oxford. 1958 wurde<br />

er Professor für Philosophie, Logik und<br />

Wissenschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians-Universität<br />

München. Stegmüller<br />

war korrespondierendes Mitglied der<br />

Österreichischen Akademie der Wissenschaften,<br />

der Bayerischen Akademie der<br />

Wissenschaften und des Institut International<br />

de Philosophie in Paris. 1989 wurde<br />

der renommierte Philosoph zum Ehrendoktor<br />

der Universität Inns bruck ernannt.<br />

Stegmüller starb 1991 in München.<br />

Richtungswechsel hin zur Erkenntnisund<br />

Wissenschaftstheorie sowie zur analytischen<br />

Philosophie bemerkbar. 1952,<br />

als 29-Jähriger, veröffentlicht Stegmüller<br />

seine Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie,<br />

im Prinzip seine Habilitation,<br />

allerdings ergänzt um ein Kapitel zum<br />

Logischen Positivismus.<br />

Während seines <strong>Forschung</strong>sjahrs in<br />

Oxford erscheint 1954 Metaphysik, Wissenschaft,<br />

Skepsis. Diese radikale Infragestellung<br />

der Metaphysik ruft an der Universität<br />

Inns bruck heftige Kritik hervor.<br />

Emerich Coreth, Theologe und Philosoph,<br />

wirft Stegmüller „vollendeten Skeptizismus“<br />

vor, der „folgerichtig im Irrationalismus<br />

– und schließlich im Nihilismus“<br />

endet. Der akademische Streit hat Folgen:<br />

1954 ist der streng katholische Heinrich<br />

Drimmel Unterrichtsminister. Der ÖVP-<br />

Politiker attestiert dem Positivismus eine<br />

„zerstörende Wirkung“ und Nähe zum<br />

Bolschewismus und will in seiner Amtszeit<br />

dafür sorgen, dass „in Österreich<br />

kein Positivist Professor“ wird. Folglich<br />

übergeht er 1956 bei der Besetzung einer<br />

Philosophie-Professur in Inns bruck den<br />

erstgereihten Stegmüller.<br />

In Deutschland hat man weniger Berührungsängste.<br />

Stegmüller wird Gastprofessor<br />

in Kiel und Bonn, erhält Rufe<br />

an die Unis in Bonn, Hannover und München.<br />

In München sagt er 1958 zu. Von<br />

dort übt er, wie die Gesellschaft für analytische<br />

Philosophie im Jahr 2001 festhalten<br />

wird, „einen entscheidenden Einfluss bei<br />

der Wiedergeburt der analytischen Philosophie<br />

und der mit logischen Methoden<br />

arbeitenden Wissenschaftstheorie im<br />

deutschen Sprachraum nach der ‚dunklen<br />

Zeit‘ des Nationalsozialismus und der unmittelbaren<br />

Nachkriegszeit“ aus.<br />

Die Universität Inns bruck sollte noch<br />

einmal ins Blickfeld des renommierten<br />

Philosophen rücken. 1964 wird er für eine<br />

neue Philosophie-Professur wieder erstgereiht.<br />

Stegmüller wäre willens gewesen,<br />

doch die Verhandlungen mit dem Ministerium<br />

scheiterten. <br />

ah<br />

Foto: <strong>Forschung</strong>sinstitut Brenner-Archiv / Nachlass Wolfgang Stegmüller / Sig. 033-123-005<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 7

DIE RESTWILDNIS<br />

ERHALTEN<br />

Vom kleinen Gletscherbach bis zum mächtigen Fluss: Komplexe<br />

Gewässer-Netzwerke stehen im Mittelpunkt des Interesses von Gabriel Singer<br />

vom Institut für Ökologie. Der Gewässerökologe plädiert für einen umfassenden<br />

Schutz noch bestehender Naturräume und sieht intakte Bäche und Flüsse als<br />

Versicherung gegen die Folgen der Klimakrise.<br />

8 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Foto: Andreas Friedle

Foto: Andreas Friedle<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 9

TITELTHEMA<br />

GABRIEL SINGER (*1976) ist<br />

seit 2019 Universitätsprofessor<br />

für Aquatische Biogeochemie<br />

am Institut für Ökologie und<br />

leitet die dortige Arbeitsgruppe<br />

für Fließgewässer-Ökosystem-Ökologie.<br />

Singer studierte<br />

in Wien und war ab 2013<br />

Arbeitsgruppenleiter am Leibniz-Institut<br />

für Gewässerökologie<br />

und Binnenfischerei (IGB)<br />

in Berlin. Seine Arbeit wurde<br />

mehrfach ausgezeichnet,<br />

unter anderem mit einem ERC<br />

Starting Grant. Mit seinem<br />

zehnköpfigen Team erforscht<br />

er Ökosystemfunktionen in<br />

Flussnetzwerken.<br />

ZUKUNFT: Sie betrachten in Ihrer <strong>Forschung</strong><br />

Flüsse und Bäche als Netzwerke. Wie vernetzt<br />

sind unsere Fließgewässer denn noch?<br />

GABRIEL SINGER: Unseren Untersuchungen<br />

liegt die räumliche Struktur unserer Fließgewässer<br />

zu Grunde. Flüsse und Bäche bilden<br />

komplexe Netzwerke mit verschiedenen<br />

Lebensräumen. Ein Bach kann nie isoliert<br />

betrachtet werden, sondern er ist Teil eines<br />

Fließgewässernetzwerkes. Das mag vielleicht<br />

banal klingen, ist es aber ganz und gar nicht.<br />

Viele Prozesse in den verzweigten Fließgewässersystemen<br />

sind bis heute nicht gänzlich<br />

verstanden. Aus zahlreichen Zubringern<br />

zusammengesetzt bietet ein Flussnetzwerk<br />

einen kontinuierlichen Lebensraum für eine<br />

Vielzahl von Organismen. In vielen Regionen<br />

der Erde besitzen aber nur noch die wenigsten<br />

Flüsse und Bäche einen natürlichen Lauf,<br />

unveränderten Wasserhaushalt oder intakten<br />

Sedimenttransport. Das betrifft auch Tirols<br />

größten Fluss, den Inn. Das Abflussregime,<br />

der natürlicherweise oft variable Wasserstand,<br />

ist häufig stark durch menschliche Beeinflussung<br />

verändert. Die Gewässer bleiben<br />

wohl vernetzt, Wasser bewegt sich am Ende<br />

ja „durch“ die Landschaft, aber der Mensch<br />

greift massiv in die Art und Weise ein – was<br />

wiederum Auswirkungen auf die Resilienz<br />

gegenüber Störungen in diesem Wassersystem<br />

hat.<br />

ZUKUNFT: Was ist unter „Störung“ zu verstehen?<br />

SINGER: Unter Störung verstehen wir zum Beispiel<br />

Flutereignisse oder auch das Trockenfallen<br />

von Fließgewässern. Das ist zunächst ganz<br />

normal, ja sogar wichtig für das Zusammenspiel<br />

dieser Lebensräume. Die natürlichen<br />

Schwankungen im Wasserstand von Flüssen,<br />

die zu saisonalen Hoch- und Niedrigwassern<br />

führen, sind für ökologische Vielfalt und<br />

Funktionen wie Selbstreinigung essenziell.<br />

Jedoch verändern menschliche Eingriffe wie<br />

Uferverbauungen, Flussbegradigungen, Entnahmen<br />

für Bewässerung und der Betrieb<br />

von Wasserkraftwerken diese Dynamiken oft<br />

negativ. Diese Eingriffe führen zu einer Fragmentierung<br />

der Flusslandschaften, was weitreichende<br />

Folgen für die Biodiversität und<br />

Ökosysteme hat. In Österreich beispielsweise<br />

ist die längste ungestörte Flussstrecke nur<br />

etwa 60 Kilometer lang, nur 15 Prozent der<br />

Flüsse gelten als ökologisch intakt, und mehr<br />

als die Hälfte der einheimischen Fischarten ist<br />

in ihrem Bestand gefährdet.<br />

ZUKUNFT: Wir leben in Zeiten der Klimakrise,<br />

aber auch der Biodiversitätskrise. Wie ist die<br />

Situation in Bezug auf Fließgewässer zu bewerten?<br />

SINGER: Die Klimakrise befeuert den bereits<br />

durch andere Treiber verursachten Verlust<br />

der Biodiversität. Eine wichtige Ursache für<br />

10 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Foto: Andreas Friedle

TITELTHEMA<br />

das massive Artensterben, das wir auch in<br />

Bächen und Flüssen sehen, ist der Habitatsverlust.<br />

Wir nehmen uns einfach zu viel Lebensraum.<br />

Die Folgen der menschgemachten<br />

Klimakrise zeigen sich aber auch zunehmend<br />

als Ursache für Biodiversitätsverlust und<br />

Artensterben. Fließgewässer werden durch<br />

steigende Temperaturen wärmer mit entsprechenden<br />

Folgen für viele Lebewesen, aber<br />

die noch viel wichtigere Konsequenz ist die<br />

damit verbundene Veränderung der Abflussregime.<br />

Wir wissen, dass Extremereignisse<br />

zunehmen werden. Diese Ereignisse nehmen<br />

Einfluss auf die Störungsdynamik, aber auch<br />

auf die Dynamik, mit der ein gerade gestörter<br />

Lebensraum durch Organismen aus der<br />

Umgebung wiederbesiedelt werden kann: In<br />

fragmentierten Gewässernetzwerken können<br />

sich Habitate nach Extremereignissen nur<br />

noch schlecht oder gar nicht mehr erholen.<br />

Das heißt, Lebewesen sterben an einer Stelle<br />

ab, aber durch die fehlende Konnektivität zu<br />

Quellpopulationen – sofern diese nicht ohnehin<br />

auch in Mitleidenschaft gezogen wurden<br />

– kommt kein neues Leben nach.<br />

ZUKUNFT: Welche Folgen haben diese Veränderungen?<br />

SINGER: Wenn das Abflussregime eines Flusses<br />

umgestaltet wird, treten die Auswirkungen<br />

nicht nur an der Stelle des Eingriffs auf,<br />

sondern erstrecken sich über große Bereiche<br />

des Netzwerkes. Das liegt daran, dass der<br />

Austausch von Arten wie auch der Transport<br />

von Ressourcen beeinträchtigt werden.<br />

Die besondere Struktur der Verbindungen<br />

zwischen den verschiedenen Lebensräumen<br />

ist es, die Flussökosysteme zu solch artenreichen<br />

Umgebungen macht. Wir messen in<br />

Fließgewässern, korrekterweise in Binnengewässern<br />

– gemeinsam mit Seen – eine höhere<br />

Artendichte, also mehr Arten pro Fläche, als<br />

in terrestrischen und marinen Lebensräumen.<br />

Wir beobachten in Binnengewässern<br />

aber auch das schnellste Artensterben. Das<br />

liegt einerseits am Lebensraumverlust und<br />

andererseits an der Verringerung der Vielfalt<br />

der Lebensräume in Fließgewässern durch<br />

ihre „Zähmung“. Teilweise vermuten wir,<br />

dass die derzeit bereits bestehende Fragmentierung<br />

von Flussnetzwerken eine sogenannte<br />

Aussterbensschuld bedingt. Das heißt, wir<br />

rechnen auch bei Aufrechterhaltung des Status<br />

quo mit einem weiteren Verlust an Arten<br />

in der nahen <strong>Zukunft</strong>. Biologische Systeme<br />

reagieren zeitverzögert.<br />

ZUKUNFT: Sie sprechen von vielen bereits unumkehrbaren<br />

Konsequenzen. Welche Schutzmöglichkeiten<br />

gibt es dann noch?<br />

SINGER: Die Biodiversitätskrise und damit<br />

verbunden die Klimakrise werden andere<br />

Ökosysteme und Landschaften schaffen, aber<br />

nicht „keine“. Insofern lässt sich daraus keine<br />

Billigung von Naturzerstörung ableiten.<br />

Unsere Abhängigkeit von funktionierenden<br />

Ökosystemen und Biodiversität wird nicht<br />

verschwinden, wenn der Klimawandel seine<br />

Spur der Zerstörung zieht. Wir sind gut beraten,<br />

Ökosysteme so gut es geht in einem natürlichen<br />

Zustand zu bewahren, weil dieser<br />

„Die Bemühungen rund um Renaturierungen von Fließgewässern<br />

sind inzwischen an vielen Orten zu beobachten und natürlich zu<br />

begrüßen. Aber ich glaube dennoch, dass es wichtig wäre zu<br />

verstehen, dass Systeme, die jetzt noch intakt sind, intakt bleiben<br />

müssen. Wenn also an Ort A etwas demoliert wird und dafür an<br />

Ort B renaturiert, gleicht das diese Eingriffe in die Natur nicht aus.“<br />

<br />

Gabriel Singer, Institut für Ökologie<br />

Zustand die größtmögliche Resilienz bedeutet.<br />

Aus einem Gletscherbach wird ein nicht<br />

minder wichtiger Bergbach werden. Anpassungsfähigkeit<br />

ist in Zeiten des Klimawandels<br />

ein sehr hohes Gut. Daher ist es wichtig<br />

die bestehende Restwildnis an Lebensräumen<br />

im Wasser und an Land möglichst zu erhalten.<br />

Der Erhalt der Biodiversität ist unsere<br />

Versicherung, da intakte Systeme mit diesen<br />

Konsequenzen besser umgehen können. Ich<br />

kann als Ökologe nur immer wieder betonen,<br />

dass unser Überleben als Menschen davon abhängt,<br />

die Biodiversität zu erhalten.<br />

ZUKUNFT: Es werden zunehmend Renaturierungsmaßnahmen<br />

im Bereich von Flüssen<br />

und Bächen durchgeführt oder sind geplant,<br />

auch in Tirol. Ist das der richtige Weg?<br />

SINGER: Die Bemühungen rund um Renaturierungen<br />

von Fließgewässern sind inzwischen<br />

an vielen Orten zu beobachten und natürlich<br />

zu begrüßen. Und den Studierenden<br />

sage ich auch gerne, dass wir ohnehin in das<br />

Zeitalter der Renaturierung eintreten müssen,<br />

um dem Artensterben zu begegnen, sie sich<br />

also auch über ihre beruflichen Aussichten keine<br />

Sorgen machen sollten. Aber ich glaube<br />

dennoch, dass es wichtig wäre, zu verstehen,<br />

dass Systeme, die jetzt noch intakt sind, intakt<br />

bleiben müssen. Wenn also an Ort A etwas demoliert<br />

wird und dafür an Ort B renaturiert,<br />

gleicht das diese Eingriffe in die Natur nicht<br />

aus. Das ist aus ökologischer Sicht nicht möglich.<br />

Aus dem Artenschutz wissen wir, dass es<br />

sehr viel einfacher ist, ein intaktes System zu<br />

schützen als ein kaputtes zu reparieren. Der<br />

erste Schritt sollte künftig immer sein, intakte<br />

Systeme in Frieden zu lassen. mb<br />

PODCAST<br />

Gabriel Singer, Universitätsprofessor<br />

für Aquatische<br />

Biogeochemie, war zu Gast im<br />

Podcast der Universität Innsbruck,<br />

„Zeit für Wissenschaft“:<br />

Im ausführlichen Gespräch erzählt<br />

er mehr über seine Arbeit<br />

in der Natur und im Labor, die<br />

Bedeutung von Wissenschaftskommunikation<br />

und Engagement<br />

im Umweltschutz – und<br />

was vom Kajakfahren<br />

für die <strong>Forschung</strong> gelernt<br />

werden kann.<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 11

TITELTHEMA<br />

BEI DER RÜCKEROBERUNG der Stadt Kufstein durch Kaiser Maximilian I. im Jahr 1504 spielte der Inn eine zentrale Rolle.<br />

EIN FLUSS MIT GESCHICHTE<br />

Der Inn: ein Fluss, drei Länder und unzählige Geschichten. Florian Messner, Archäologe an der<br />

Universität Inns bruck, hat sich mit der Geschichte des Gebirgsflusses vom Transportkorridor in der<br />

Antike bis zur kriegsstrategischen Wasserstraße im Mittelalter beschäftigt.<br />

Betrachtet man den Inn heute, ist es<br />

kaum überraschend, dass er für<br />

den Waren- und Truppentransport<br />

genutzt wurde, zieht er sich doch vom<br />

Schweizer Engadin durch Tirol nach Passau.<br />

Der heutige Inn – breit, relativ gerade<br />

verlaufend und tief – hat jedoch wenig<br />

mit dem historischen Fluss gemeinsam.<br />

„Bis ins 19. Jahrhundert prägten zahlreiche<br />

Mäander und Biegungen das Bild<br />

dieses Flusses. Doch auch wenn es viel<br />

schwieriger war als heute, wurde der Inn<br />

im Laufe seiner Geschichte immer wieder<br />

als Wasserstraße genutzt“, erklärt Florian<br />

Messner vom Institut für Archäologien<br />

der Universität Inns bruck.<br />

Im Rahmen seiner <strong>Forschung</strong>sarbeit zur<br />

Belagerung Kufsteins durch den späteren<br />

Kaiser Maximilian I. im Jahr 1504 hat sich<br />

Messner näher mit der historischen Rolle<br />

des Inns als Transportweg auseinandergesetzt.<br />

Archäologische und historische<br />

Belege für den Beginn der Schifffahrt<br />

auf dem Inn fehlen zwar, doch es existieren<br />

starke Hinweise darauf, dass der<br />

Fluss schon in der Ur- und Frühgeschichte<br />

genutzt wurde. „In Schwaz, bekannt<br />

für seine reichen Kupfervorkommen,<br />

wurden sicherlich Waren über den Fluss<br />

transportiert, lange bevor schriftliche<br />

Aufzeichnungen existierten“, ist Florian<br />

Messner überzeugt. Die Römer nutzten<br />

von Veldidena aus, dem heutigen Wilten<br />

12 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Fotos: Institut für Archäologien, Topographia Germaniae, privat

TITELTHEMA<br />

in Inns bruck, mit Sicherheit den Inn, um<br />

Truppen und Waren zu transportieren.<br />

„Sehr wahrscheinlich haben die Römer<br />

auch bereits damals Truppen von Innsbruck<br />

nach Passau – dort war das nächste<br />

Castell – befördert“, erklärt Florian Messner.<br />

Für Truppentransporte wurde der<br />

Inn laut Messner meist nur flussabwärts<br />

genutzt. „Es gab zwar die Möglichkeit,<br />

Transporte mit Hilfe von Zugtieren auch<br />

flussaufwärts durchzuführen, dies wurde<br />

laut meinen Quellenrecherchen aber nur<br />

für Warentransporte genutzt, da der Inn<br />

mit einem Gefälle von rund einem Promille<br />

doch ein recht steiler Fluss ist und<br />

somit flussaufwärts nur sehr schwer beschiffbar<br />

war. Militärische Truppen kamen<br />

hier zu Fuß viel schneller voran“,<br />

erläutert Messner.<br />

Ein einschneidendes Ereignis für die<br />

Nutzung des Inns war die Errichtung<br />

der Saline in Hall im Hochmittelalter.<br />

Um den enormen Holzbedarf für den Betrieb<br />

der Saline zu decken, wurde quer<br />

über den Inn eine Rechenanlage errichtet.<br />

„Diese Konstruktion diente dazu, das im<br />

Oberinntal und im Engadin geschlagene<br />

Holz, das flussabwärts getriftet wurde,<br />

aufzufangen“, erläutert Messner. Diese<br />

Rechenanlage führte dazu, dass der Inn<br />

bis Hall nicht mehr befahrbar war. „Eine<br />

Schleusenanlage war zwar vorhanden,<br />

diese war aber nahezu ausschließlich<br />

dem Landesfürsten vorbehalten“, fügt<br />

Messner hinzu. Hall entwickelte sich dadurch<br />

zu einer Art Frachthafen für Transporte<br />

auf dem Inn. Das dafür verantwortliche<br />

Salzmeieramt koordinierte hier die<br />

Lagerung und den Weitertransport der<br />

Waren von Hall nach Passau.<br />

Militärischer Vorteil<br />

Eine besondere militärische Rolle spielte<br />

der Inn im Jahr 1504 während der Belagerung<br />

Kufsteins. Im Landshuter Erbfolgekrieg<br />

wurde die Stadt im Kampf<br />

um die Nachfolge des Herzogs von Bayern-Landshut<br />

von den pfälzischen Wittelsbachern<br />

erobert. „Tirols Landesfürst<br />

Maximilian verfügte über die größten<br />

und besten Kanonen dieser Zeit. Diese<br />

im Zeughaus in Inns bruck stationierten<br />

Kanonen sollten zur Rückeroberung Kufsteins<br />

natürlich zum Einsatz kommen“,<br />

erklärt Florian Messner. Dank der Wasserstraße<br />

des Inns konnten die Kanonen<br />

schnell und effektiv innerhalb eines Tages<br />

nach Kufstein transportiert werden und<br />

DER KUPFERSTICH von 1679 zeigt den Schiffsverkehr am Inn vor Hall in Tirol.<br />

sorgten so für eine rasche Rückeroberung<br />

der Stadt. Ein Beweis dafür, wie der Inn<br />

nicht nur als Handelsweg, sondern auch<br />

als strategischer Vorteil in Kriegszeiten<br />

genutzt wurde.<br />

Truppentransporte<br />

Auch im Kontext des Dreißigjährigen<br />

Krieges wurde der Inn zu einem strategischen<br />

Transportweg für die Kriegsführung.<br />

„Obwohl Tirol von den direkten<br />

Kriegshandlungen weitgehend verschont<br />

blieb, zogen dennoch Verstärkungstruppen<br />

aus Italien durch das Land“, erläutert<br />

Florian Messner. Die logistischen<br />

Herausforderungen dieser Zeit waren<br />

enorm, denn die Versorgung der Soldaten<br />

war problematisch und die Versorgungsstationen<br />

rar. „Es kam daher häufig<br />

vor, dass die Truppen auf ihrem Weg die<br />

Dörfer plünderten“, beschreibt Messner.<br />

Um die Bevölkerung zu schützen und<br />

FLORIAN MESSNER (*1985) studierte<br />

Geschichte und Archäologie an der Universität<br />

Inns bruck und ist wissenschaftlicher<br />

Projektmitarbeiter an der Universität<br />

Inns bruck. Seine <strong>Forschung</strong>sinteressen<br />

liegen unter anderem in der Blankwaffenund<br />

Rüstungskunde in Mittelalter und<br />

Früher Neuzeit sowie in der Geschichte<br />

der mittelalterlichen Kriegsführung.<br />

die Ordnung aufrechtzuerhalten, wurden<br />

die Soldaten ab Hall möglichst rasch<br />

auf Schiffen durch das Land befördert.<br />

„Diese Maßnahme sollte die Interaktion<br />

zwischen den durchziehenden Truppen<br />

und der lokalen Bevölkerung minimieren<br />

und so Plünderungen verhindern“, fügt<br />

Messner hinzu. Im Jahr 1557 wurde zudem<br />

eine Versorgungsordnung erlassen,<br />

welche die Städte entlang des Inns – Hall,<br />

Kufstein, Rosenheim und Wasserburg –<br />

in die Pflicht nahm, für die Verpflegung<br />

der Soldaten zu sorgen.<br />

Auch die Türkenkriege, die vor allem<br />

im Mittelmeer geführt wurden, haben indirekt<br />

mit dem Inn zu tun. „Für die Galeeren,<br />

die die Kämpfe am Mittelmeer<br />

ausfochten, wurden zahlreiche Ruderer<br />

benötigt. Deshalb hat man in der frühen<br />

Neuzeit begonnen, Todesstrafen in sogenannte<br />

Galeerenstrafen umzuwandeln.<br />

Die Gefangenen wurden also als Ruderer<br />

auf den Galeeren eingesetzt“, erklärt Florian<br />

Messner. Zuerst wurden nur italienische<br />

Strafgefangene dafür eingesetzt,<br />

doch nach und nach begann auch das<br />

Heilige Römische Reich, seine Strafgefangenen<br />

zu verkaufen. „Um diese Hundertschaften<br />

an Gefangenen möglichst<br />

schnell zu transportieren, wurden sie<br />

über den Inn aufwärts bis Hall geschifft<br />

und dann zu Fuß über den Brenner in die<br />

Adriahäfen gebracht, wo sie auf die Galeeren<br />

verfrachtet wurden“, so Messner,<br />

der davon überzeugt ist, dass Flüsse<br />

mehr als Landschaftsmerkmale sind.<br />

„Der Inn zeigt durch seine vielfältige<br />

Nutzung, dass Flüsse dynamische Akteure<br />

sein können, die die Geschichte ihrer<br />

Region mitgestalten“, so der Archäologe<br />

abschließend.<br />

sr<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 13

TITELTHEMA<br />

GEFAHREN-HOTSPOTS<br />

Einmündungen von Wildbächen in Gebirgsflüsse gelten als neuralgische Bereiche bei<br />

Hochwasserereignissen. Ein Team um Bernhard Gems vom Arbeitsbereich Wasserbau der<br />

Universität Inns bruck hat diese genauer untersucht.<br />

Hochwasser sind in den Alpen<br />

keine Seltenheit. Erst im August<br />

2<strong>02</strong>3 erreichte der Inn im Tiroler<br />

Oberland seinen 100-jährlichen Scheitelabfluss,<br />

und es wurde aufgrund zahlreicher<br />

kleinräumiger Hochwasser- und<br />

Murenereignisse in vielen Orten Österreichs<br />

Zivilschutzalarm ausgelöst. „Die<br />

topografischen Gegebenheiten im Gebirge<br />

beeinflussen die Eigenschaften der<br />

Prozesse in den Gewässern und somit<br />

auch mögliche Hochwasserereignisse<br />

maßgeblich“, erklärt Bernhard Gems,<br />

assoziierter Professor am Arbeitsbereich<br />

Wasserbau am Institut für Infrastruktur<br />

der Uni Inns bruck. In dem gemeinsam<br />

mit der Freien Universität Bozen durchgeführten<br />

Projekt ECOSED_TT hat er sich<br />

näher mit der Verlagerung von Feststoffen<br />

bei Hochwasserprozessen in alpinen<br />

Gewässern beschäftigt.<br />

Neuralgische Punkte für die Entstehung<br />

von Schäden im Zuge von Hochwasserereignissen<br />

sind oftmals die Schnittstellen<br />

zwischen zwei Gewässern, etwa zwischen<br />

kleinen Seitenzubringern aus Wildbacheinzugsgebieten<br />

und Gebirgsflüssen. „Die<br />

Stellen, an denen steile Wildbäche auf Gebirgsflüsse<br />

treffen, sind ein Hotspot für<br />

die Entstehung von Schäden im Zuge von<br />

Naturgefahrenprozessen“, erklärt Bernhard<br />

Gems.<br />

Zurückzuführen ist dies häufig auf die<br />

enormen Feststoffeinträge aus den Wildbacheinzugsgebieten<br />

und die entsprechend<br />

unzureichenden Abfuhrkapazitäten<br />

der Vorfluter in den Einmündungsbereichen.<br />

Bei Starkregen im Gebirge<br />

können in den Wildbächen Abflussprozesse<br />

mit sehr großen Intensitäten und<br />

entsprechendem Gefahrenpotenzial entstehen<br />

und sich in Form von fluviatilem<br />

oder murartigem Prozessverhalten talwärts<br />

verlagern. Dort münden sie in den<br />

jeweiligen Vorfluter und geben das viele<br />

Wasser, den mittransportierten Sand,<br />

Steine und Geröll sowie Wildholz an den<br />

großen Fluss weiter. An dieser Stelle wird<br />

der Wildbach abgebremst, und es treten<br />

schnell Ablagerungen der eingetragenen<br />

Sedimente auf, die flussaufwärts einen<br />

Rückstau verursachen und dort liegende<br />

Siedlungsgebiete gefährden können.<br />

Diese Prozesse in den Gewässern<br />

umfassen verschiedene Typen von Verlagerungsprozessen<br />

wie Muren, murartige<br />

Einträge oder fluviatile Prozesse.<br />

Letztere werden im Allgemeinen oft als<br />

Hochwasser bezeichnet. „Von fluviatilen<br />

Verlagerungsprozessen spricht man<br />

streng genommen nur bei Anteilen an<br />

Feststoffen am Abflussgemisch bis etwa<br />

20 Prozent, Prozesse mit höheren Feststoffkonzentrationen<br />

werden als murartige<br />

Ereignisse bezeichnet“, verdeutlicht<br />

der Wissenschaftler. Welcher Prozesstyp<br />

an welcher Stelle entlang der Gewässer<br />

eintritt, hängt dabei von zahlreichen Faktoren<br />

ab. So spielen neben dem Niederschlagsereignis<br />

an sich auch die Reliefenergie<br />

des Einzugsgebietes und damit<br />

auch die Neigung der Gewässer sowie<br />

1 2<br />

14 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Fotos: Bernhard Gems (2), Andreas Friedle (1)

TITELTHEMA<br />

die Menge der vorhandenen Sedimente<br />

im Einflussbereich der Gewässer und deren<br />

Zusammensetzung eine Rolle.<br />

Alpine Gegebenheiten<br />

Bestehende Modelle und Untersuchungen<br />

zu Naturgefahrenprozessen im Nahbereich<br />

von Zusammenflüssen zweier<br />

Fließgewässer beschränken sich bis dato<br />

überwiegend auf große Talflüssen beziehungsweise<br />

Voralpenflüsse, die nicht unmittelbar<br />

den topografischen Verhältnissen<br />

von alpinen Wildbächen und Gebirgsflüssen<br />

entsprechen. „Unser Ziel beim<br />

Projekt ECOSED_TT war es, bestehende<br />

Erkenntnisse und Modelle um Daten für<br />

die in alpinen Einzugsgebieten typischerweise<br />

vorherrschenden steilen Gerinne zu<br />

erweitern“, erklärt Bernhard Gems.<br />

Um die Ausprägungen der Gefahrenprozesse<br />

an diesen neuralgischen Punkten<br />

genauer untersuchen zu können, haben<br />

die Wissenschaftler:innen um Gems<br />

einen groß angelegten, adaptierbaren<br />

physikalischen Modellversuch im Wasserbaulabor<br />

der Universität Inns bruck<br />

geplant und errichtet. Anhand des Modells<br />

können Einmündungssituationen<br />

mit verschiedenen Gerinne-Neigungen<br />

und Einmündungswinkeln sowie mit<br />

unterschiedlichen Prozesseigenschaften<br />

und -intensitäten untersucht werden. „In<br />

unserem Modellversuch haben wir zahlreiche<br />

mögliche Szenarien nachgestellt,<br />

wie Einmündungen aussehen können.<br />

Durch die Variation der einzelnen Prozesseigenschaften<br />

sehen wir, wie sich einzelne<br />

Faktoren im Einmündungsbereich<br />

im Sinne räumlich variabler Ablagerungsund<br />

Ero sionsdynamiken auswirken“, beschreibt<br />

Bernhard Gems.<br />

Geländestudien<br />

Um ihre Modelle und Experimente mit<br />

entsprechenden Daten aus der Natur zu<br />

hinterlegen, haben die Wissenschaftler:innen<br />

um Gems auch Erhebungen im Gelände<br />

durchgeführt. „Wir haben anhand<br />

von Ereignis-Chroniken über 135 neuralgische<br />

Einmündungsbereiche in Tirol und<br />

Südtirol ausgewählt, dort die topografischen<br />

Gegebenheiten dokumentiert und<br />

auch Proben entnommen, um detaillierte<br />

Informationen über die Kornverteilungen<br />

der Sedimente zu erhalten“, so Gems.<br />

Daneben kamen auch Daten aus GIS-<br />

Kartierungen zum Einsatz, um genaue<br />

Informationen über die topografischen<br />

Gegebenheiten im Umfeld der Gewässer<br />

miteinzubeziehen. Zusätzlich führten die<br />

Wissenschaftler:innen im Rahmen des<br />

Projektes auch Befliegungen von zwei Gewässerabschnitten<br />

in Nord- und Südtirol<br />

durch. „Herkömmliche Laserscan-Daten,<br />

die uns in der GIS-Datenbank zur Verfügung<br />

stehen, bilden zwar das Umfeld<br />

der Gewässer sehr gut ab, die Gewässer<br />

selbst werden hier aber nur oberflächlich<br />

gescannt“, erklärt Gems. Um auch Daten<br />

über die topografische Beschaffenheit<br />

der Gerinne miteinbeziehen zu können,<br />

griffen die Wissenschaftler:innen auf das<br />

Know-how von Airborne Hydro Mapping<br />

– einem Spin-Off der Universität<br />

Inns bruck – zurück.<br />

„Mithilfe eines sogenannten grünen Lasers,<br />

der anders als herkömmliche Laser<br />

die Wasseroberfläche durchdringen kann,<br />

haben wir so detaillierte Daten über die<br />

Beschaffenheit der Gerinne über insgesamt<br />

zehn Kilometer entlang der Passer in<br />

Südtirol und der Rosanna im Tiroler Oberinntal<br />

erhalten“, erklärt Gems. Wichtige<br />

Daten, die auch in die Verbesserung bestehender<br />

numerischer Modelle einfließen.<br />

„Wir verwenden alle von uns gesammelten<br />

Daten und in der Folge auch unsere<br />

Laborversuche als Benchmark, um numerische<br />

Modelle zu kalibrieren und auf<br />

ihre Qualität zu überprüfen“, verdeutlicht<br />

Bernhard Gems. „Diese numerischen Berechnungen<br />

haben im Vergleich zu den<br />

Experimenten im Wasserbau-Labor den<br />

Vorteil, dass sie mögliche Ereignisse und<br />

deren Folgen auf einer räumlich viel größeren<br />

Skala abbilden können, als es im<br />

Labor möglich ist“, so Gems. „Erkenntnisse,<br />

die einerseits das grundlegende Verständnis<br />

fluviatiler Prozesse erweitern<br />

und andererseits auch wichtige Informationen<br />

beispielsweise für die Gefahrenzonenplanung<br />

darstellen.“ sr<br />

3<br />

DAS VON DER Autonomen Provinz Bozen –<br />

Südtirol finanzierte Projekt ECOSED_TT untersuchte<br />

die Verlagerung von Feststoffen bei<br />

Hochwasserprozessen in alpinen Gewässern<br />

– etwa beim Schnanner Bach, der im Stanzertal<br />

in die Rosanna mündet. ECOSED_TT<br />

wurde von Bernhard Gems (re.) vom Arbeitsbereich<br />

Wasserbau an der Uni Inns bruck in<br />

Kooperation mit der Freien Universität Bozen<br />

geleitet. Im Rahmen des Projekts wurden<br />

zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten erstellt,<br />

so wird Thèo St. Pierre Ostrander (li.) in Kürze<br />

seine Dissertation abschließen.<br />

1 Schnanner Bach: Massiver murartiger<br />

Feststoffeintrag in Folge eines Starkregenereignisses<br />

im August 2018. 2 Einmündung<br />

unter normalen Bedingungen. 3 Am<br />

konfigurierbaren Modell im Wasserbau-Labor<br />

der Uni Inns bruck lässt sich nachstellen, wie<br />

sich einzelne Faktoren im Einmündungsbereich<br />

auswirken.<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 15

TITELTHEMA<br />

DIE VERARCHUNG DES INNS<br />

Mit einer neu geschaffenen Wasserbaubehörde sollte der Inn in der zweiten Hälfte des<br />

18. Jahrhunderts gebändigt und begradigt werden. Das Vorhaben dauerte länger als geplant.<br />

Das Amt, das Franz Anton Rangger,<br />

seines Zeichens Ingenieur-Leutnant,<br />

am 22. November 1745 antrat,<br />

war ein neues, vor allem aber kein<br />

leichtes. Die Oberarcheninspektion, so<br />

der Name der frisch geschaffenen Ein-<br />

Mann-Behörde, sollte die Flussverbauungen<br />

am Tiroler Inn nicht nur verbessern,<br />

sondern auch erweitern. Acht Tage benötigte<br />

damals ein Schiffszug von Kufstein<br />

nach Hall, 50 bis 60 Zugpferde brauchte es<br />

dafür. Das Ziel war, diese Transportdauer<br />

auf fünf Tage – und somit die Kosten um<br />

300 Gulden – zu verringern. Erreichen<br />

wollte Rangger dies durch gezielte „Verarchung“:<br />

Mit „Archen“, so der damals in<br />

Tirol geläufige Begriff für Flussverbauungen,<br />

sollte der Inn gebändigt, begradigt,<br />

ja kultiviert werden, um die Schifffahrt zu<br />

optimieren, um neue landwirtschaftliche<br />

Nutzfläche zu gewinnen und Gemeinden<br />

vor Hochwasser zu schützen.<br />

„Diese Überlegungen, dieser ordnende<br />

Blick auf die Natur, entsprechen dem<br />

damaligen Denken des aufgeklärten Absolutismus<br />

bzw. der ökonomischen Aufklärung“,<br />

erläutert Reinhard Nießner<br />

vom Institut für Geschichtswissenschaften<br />

und Europäische Ethnologie. Weitläufige<br />

mäandrierende Schleifen – wie<br />

heute noch bei Kirchbichl – wurden als<br />

Unordnung, ja als Chaos angesehen, es<br />

bedurfte an diesen Passagen einer Verbesserung<br />

der Natur, einer Melioration<br />

– und das vor allem im Dienste der Menschen.<br />

In seinem Dissertationsprojekt<br />

untersucht der gebürtige Oberbayer die<br />

Flusslandschaft des Tiroler Inns als eine<br />

Umweltgeschichte von 1745 bis 1792.<br />

Für seine Arbeit kann er auf einen ergiebigen<br />

Quellenbestand zurückgreifen.<br />

Aus Ranggers Amtszeit (1745–1774) sind<br />

die Berichte seiner „Visitationsreisen“<br />

im Tiroler Landesarchiv dokumentiert,<br />

ebenso jene seines Nachfolgers Gottlieb<br />

Samuel Besser. Sie erlauben nicht nur<br />

eine Rekonstruktion der damaligen Innverbauung,<br />

sondern auch einen Einblick<br />

in den ambivalenten Umgang mit dieser<br />

umfassenden Infrastrukturmaßnahme.<br />

Ambitionierte Pläne<br />

Im 18. Jahrhundert war ein Großteil der<br />

Fläche im Inntal eine weitläufige Flusslandschaft,<br />

an vielen Stellen bis zu dreioder<br />

viermal so breit wie heute. Andernorts<br />

suchte sich der Inn immer wieder<br />

neue Wege. Was in einem Jahr der Hauptstrom<br />

war, war im nächsten ein Seitenarm,<br />

in einem anderen sogar trocken.<br />

Denkbar ungünstig also für die Nutzung<br />

des Inns als Transportweg.<br />

„Der ambitionierte Plan war, den Inn<br />

in vier Jahren zu begradigen“, berichtet<br />

Nießner. Ein Plan, der sich nicht umsetzen<br />

ließ, auch weil häufig die Gemeinden<br />

die Arbeit und Kosten zu schultern hatten.<br />

„Die Gemeinden mussten das Baumaterial<br />

und die Arbeitskräfte stellen“,<br />

weiß Nießner. Ziel der landesfürstlichen<br />

Behörde war in erster Linie die Verbesserung<br />

der Schifffahrt, den Gemeinden<br />

16 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Karten: TLA / Baudirektion / Fasz.9-66_ProfileBesser_1783, TLA / KuP 427_Grenze 1746; Foto: Andreas Friedle

TITELTHEMA<br />

GRENZFLUSS: Auf Basis dieser Karte sollten<br />

die Archen- und Territorialkonflikte zwischen<br />

Bayern und Tirol geschlichtet und ein Verbauungsplan<br />

entworfen werden. Der ideale,<br />

begradigte Verlauf des Inns ist mit gelber<br />

Farbe vorweggenommen (Oberarcheninspektor<br />

Franz Anton Rangger, 1746).<br />

ging es in erster Linie um Hochwasserschutz,<br />

weiters um Anbauflächen. Diese<br />

Interessen kollidierten: Die Schifffahrt<br />

benötigte eine „geradlinige“ Verbauung,<br />

die Gemeinden favorisierten sogenannte<br />

„Wurfarchen“. Quer in den Fluss hineingebaute<br />

Dämme, welche die eigene Uferseite<br />

vor Überschwemmung schützten,<br />

weil sie das Flusswasser auf die andere<br />

Uferseite „warfen“. Verständlich, dass<br />

davon betroffene Gemeinden auf der<br />

anderen Flussseite ähnlich agierten. „Archenkriege“<br />

dieser Art gab es nicht nur<br />

zwischen Gemeinden – etwa zwischen<br />

Kolsass, Weer und Terfens – sondern<br />

auch zwischen Tirol und Bayern. „Seit<br />

1504 war ab Kufstein der Inn die Grenze.<br />

Schon wenige Jahre später begannen<br />

Konflikte, da sich der Verlauf des Inns<br />

immer wieder veränderte. Einmal leitete<br />

diese Seite, einmal die andere den Fluss<br />

um“, schildert Nießner. „Der Bau von<br />

Wurfarchen war den Gemeinden zwar<br />

verboten, fand aber statt. Und waren sie<br />

einmal gebaut, hatten sie große Auswirkungen<br />

und waren nicht so leicht rückzubauen“,<br />

erklärt der Historiker. Insofern,<br />

so Nießner, war der Inn schon zu<br />

Ranggers Zeiten nicht mehr durchgehend<br />

naturbelassen: „Wurfarchen trugen zum<br />

Mäandern des Inns bei. Auch bei Brücken<br />

musste das Flussbett verengt werden.“<br />

Stellen hingegen, an denen Wildbäche<br />

in den Inn mündeten und viel Geschiebe<br />

einbrachten, mussten immer wieder verbreitert<br />

werden. „Dort, wo der Vomper<br />

Bach und der Pillbach in den Inn fließen,<br />

halbierte sich die Flussbreite durch das<br />

Geschiebe, was die Fließgeschwindigkeit<br />

erhöhte und für die Schifffahrt problematisch<br />

war“, erzählt Nießner.<br />

Überschwemmungen<br />

Doch Oberarcheninspektor Rangger<br />

hatte nicht nur die Schifffahrt im Auge.<br />

Auf den 120 Flusskilometern zwischen<br />

Pettnau und Bayern wollte er 450 Hektar<br />

„öder Gründe“ in landwirtschaftlich<br />

nutzbare Fläche verwandeln. „Die Steigerung<br />

des Anbaus war ein zentrales Motiv“,<br />

sagt Nießner, war Tirol, das sich aufgrund<br />

klimatischer und geografischer Bedingungen<br />

nicht selbst versorgen konnte,<br />

doch auf Importe angewiesen. Weiters<br />

erhoffte sich die Wasserbaubehörde von<br />

der Eindämmung des Inns einen verbesserten<br />

Schutz gegen Hochwasser. Wobei<br />

ein Blick auf die Hochwasserereignisse<br />

der damaligen Zeit zeigt, dass viele erst<br />

durch die Nutzung des Flusses, durch<br />

gebaute Infrastrukturen und intensiven<br />

Holzschlag zur Katastrophe führten. In<br />

Inns bruck kam es 1749, 1762, 1772, 1776<br />

und 1789 zu schweren Überschwemmungen<br />

mit zahlreichen Toten. Der Inn führte<br />

zu dieser Zeit dermaßen viel Wasser, dass<br />

er den „ärarischen Holzplatz“ (wo sich<br />

heute die Universitätsgebäude am Innrain<br />

befinden) überschwemmte und das<br />

dort gelagerte Bau- und Brennholz mit<br />

sich riss. Das Holz verkeilte sich an der<br />

Innbrücke, als Folge stand die Innenstadt<br />

unter Wasser.<br />

Anteil an Hochwasserereignissen hatten<br />

aber auch Wildbäche. Diese führten,<br />

so der Eindruck der Zeitgenossen, immer<br />

mehr Geschiebe in den Inn, was zu einer<br />

Erhöhung des Flussbetts und daher zu<br />

Überschwemmungen führte. Dass dies<br />

auch mit menschlichen Handlungen zu<br />

tun hatte, wusste bereits Rangger sehr<br />

genau. Wegen des Holzschlags an steilen<br />

Berghängen in den Seitentälern kam<br />

es vermehrt zu Muren und Geschiebe,<br />

PROFIL einer frei im Wasser stehenden<br />

Arche „ohne Rücken“, d. h. ohne Uferböschung<br />

(Oberarcheninspektor Gottlieb<br />

Samuel Besser, 1783).<br />

das über die Wildbäche schließlich im<br />

Inn landete. Als Lösung für dieses Problem<br />

sah Rangger die Begradigung des<br />

Flusses. Denn durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit<br />

hätte der Inn mehr Sediment<br />

abtransportieren können.<br />

Franz Anton Rangger sollte die Melioration<br />

des Inns nicht mehr erleben – die<br />

weitgehende Begradigung erfolgte erst<br />

im Laufe des 19. Jahrhunderts. Doch als<br />

der Inn endlich durchgehend schifffahrtstauglich<br />

war, eroberte die Eisenbahn Tirol.<br />

Für ihre Streckenführung waren weitere<br />

Flussregulierungen und -verbauungen<br />

notwendig. So wie für jene der Inntalautobahn<br />

im 20. Jahrhundert. Der heutige<br />

Verlauf des Inns ist folglich ein Abbild<br />

von Infrastruktur- und Transportprojekten<br />

dreier Jahrhunderte. ah<br />

REINHARD NIESSNER (*1988) studierte<br />

Geschichte sowie Kunst- und Kulturgeschichte<br />

an den Universitäten Augsburg,<br />

Salamanca und Montpellier. Seit 2017<br />

ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />

Institut für Geschichtswissenschaften und<br />

Europäische Ethnologie an der Universität<br />

Inns bruck.<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 17

TITELTHEMA<br />

FLÜSSEN EINE<br />

STIMME GEBEN<br />

Die Lernplattform Aqua MOOC will ein anderes Bewusstsein für Wasser schaffen und<br />

junge Menschen motivieren, Flüsse zu erforschen, zu dokumentieren und neu zu erleben.<br />

AQUA MOOC vermittelt Wissen über das biosoziale, adaptive System Fluss, in dem alles mit<br />

allem zusammenhängt (im Bild Schüler:innen in der Marzoller Au / Saalach / Bad Reichenhall).<br />

Der Legende nach verließ der Mount<br />

Taranaki, ein spitzkegeliger Vulkan,<br />

einst nach einem Streit seine<br />

Heimat im heutigen Tongariro National<br />

Park und zog in den Westen der Nordinsel<br />

Neuseelands. Auf dem Weg dorthin grub<br />

er eine tiefe Furche in das Land, die sich<br />

bald mit klarem Wasser füllte – der Whanganui.<br />

Der 320 Kilometer lange Fluss, der<br />

relativ naturbelassen durch zwei Nationalparks<br />

fließt, erhielt 2017 aufgrund<br />

seiner kulturellen Bedeutung für die indigene<br />

Bevölkerung den Status einer juristischen<br />

Person – als erster Fluss weltweit.<br />

Zwei eigens eingesetzte Vertreter können<br />

seither beispielsweise den Fluss bei Gerichtsverfahren<br />

vertreten: Sie geben dem<br />

Whanganui eine Stimme.<br />

„Dieses Verständnis von Flüssen – zum<br />

Beispiel als Ahne – ist ein anderer Umgang<br />

mit Wasser als bei uns. Unserer ist<br />

von einem modernen, europäischen und<br />

funktionalistischen Denken geprägt“,<br />

sagt Reingard Spannring, Soziologin am<br />

Institut für Erziehungswissenschaft der<br />

Universität Inns bruck. Europäische Flüsse<br />

– wie zum Beispiel der Inn – wurden<br />

in den letzten Jahrhunderten reguliert,<br />

um sie schiffbar zu machen, um Ufergebiete<br />

landwirtschaftlich zu nutzen,<br />

um mit ihrer Hilfe Energie zu gewinnen.<br />

„Wir können hier eine Art Generation Gap<br />

beobachten. Eine ältere Generation hat<br />

an Flüssen etwas verändert, die nachfolgende<br />

Generation nimmt dies aber nicht<br />

als Veränderung wahr, sondern erlebt sie<br />

als Umwelt oder Natur“, erklärt Spannring.<br />

Doch können wir Natur, können<br />

wir Wasser auch anders, nicht anthropozentrisch,<br />

als biosozialen Raum, den sich<br />

Menschen, Tiere und Pflanzen teilen, sehen?<br />

Mit dieser Frage hat sich, auf Anregung<br />

der australischen Nachhaltigkeitsforscherin<br />

Shé Hawke, das Projekt Überleben<br />

im Anthropozän auseinandergesetzt,<br />

18 zukunft forschung <strong>02</strong>/23<br />

Fotos: Reingard Spannring, Andreas Friedle

TITELTHEMA<br />

ein Ergebnis der grenzüberschreitenden<br />

<strong>Forschung</strong>sarbeit ist Aqua MOOC, ein kollaborativer<br />

Onlinekurs für Schüler:innen<br />

und Studierende.<br />

AQUA MOOC ist Teil des internationalen<br />

<strong>Forschung</strong>sprojekts Überleben im<br />

Anthropozän und wurde vom Österreichischen<br />

Wissenschaftsfonds FWF und<br />

von der Slowenischen <strong>Forschung</strong>sagentur<br />

ARRS gefördert. Die Lernplattform ist seit<br />

März 2<strong>02</strong>2 online und steht<br />

allen Nutzer:innen gratis zur<br />

Verfügung.<br />

Wissen zu und über Wasser<br />

Ausgangspunkt für das Projekt war<br />

Hawkes Idee, dass junge Menschen mit<br />

Hilfe einer App einen Fluss in ihrer Umgebung<br />

erforschen und dokumentieren<br />

können. Hawke war als Gastforscherin<br />

am slowenischen Science and Research<br />

Centre of Koper, über eine langjährige<br />

Zusammenarbeit mit einem slowenischen<br />

Philosophen kam Spannring ins<br />

Spiel, da Critical Animal Studies und<br />

Umweltbildung zu ihren <strong>Forschung</strong>sbereichen<br />

zählen. „Unser Part war zum<br />

einen inhaltlicher Natur, nämlich die<br />

Literaturrecherche zu Water Literacy,<br />

zu wasserbezogenem Wissen, und die<br />

Überlegung, was Kinder, was Jugendliche,<br />

ja was Menschen über Wasser<br />

lernen sollen“, berichtet Spannring. Die<br />

<strong>Forschung</strong>slandschaft sei von naturwissenschaftlichen<br />

sowie „westlichen“<br />

Zugängen geprägt und lege vor allem<br />

auf die Bedürfnisse der Menschen Wert.<br />

Posthumanistische Ansätze in der Umweltbildungsforschung<br />

hingegen rücken<br />

Fragen nach der Ko-Existenz mit nichtmenschlichen<br />

Anderen, die Verflochtenheit<br />

der unterschiedlichen Lebenswelten<br />

und die gemeinsam geteilte Vulnerabilität<br />

in den Vordergrund. „Mit Hilfe des<br />

Know-hows von Shé Hawke haben wir<br />

versucht, diese Aspekte zu betonen“,<br />

schildert die Inns brucker Forscherin.<br />

„Unser zweiter Part war die digitale<br />

Umsetzung des Projekts“, erläutert<br />

Spannring: „In Zusammenarbeit mit der<br />

Abteilung für digitales Lernen an der<br />

Universität Inns bruck ist aus der App<br />

allerdings etwas größeres und elaborierteres<br />

geworden – nämlich Aqua MOOC.“<br />

Die Abkürzung steht für Massive Open<br />

Online Course – der kollaborative Onlinekurs<br />

enthält in Form von Skripten,<br />

Filmen und Cartoons Unterrichtsmaterial<br />

für Schulen und Universitäten. Aqua<br />

MOOC ist in Modulen aufgebaut und soll<br />

biosoziale Zusammenhänge zwischen<br />

Natur und Kultur vermitteln und die<br />

Teilnehmer:innen dazu anregen, eigene<br />

Erlebnisse an einem Fluss in Form von<br />

Fotos, Texten, Audiomitschnitten oder<br />

Videos zu teilen.<br />

Andere Wahrnehmung<br />

So widmet sich ein Modul dem Einfluss<br />

des Menschen auf den Fluss und zeigt,<br />

warum auch scheinbar kleine Aktivitäten<br />

das System verändern können. Zusammengearbeitet<br />

wurde dabei mit einem<br />

Ökologen und einem Biologen, „um das<br />

zu sehen, was wir Sozialwissenschaftler:innen<br />

nicht sehen“. Was bedeutet<br />

etwa das Laternenlicht an Uferpromenaden<br />

für am/im Wasser lebende Tiere, was<br />

der Lärm von Partys am Fluss, was das<br />

Waschen von Besteck und Geschirr nach<br />

dem Grillen?<br />

In einem anderen Modul wird die <strong>Forschung</strong>smethode<br />

Multispezies-Ethnografie<br />

erklärt, die hilft, das Zusammenleben<br />

des Menschen mit anderen Lebewesen<br />

und dem Fluss zu dokumentieren und<br />

zu verstehen. Für dieses Modul sammelte<br />

Reingard Spannring Erfahrungen mit<br />

zwei Schulklassen. Mit Inns brucker Jugendlichen<br />

besuchte sie die Sillschlucht,<br />

ein Naherholungsgebiet am südlichen<br />

Stadtrand von Inns bruck. „Die 15- bis<br />

16-Jährigen waren mehr mit gruppendynamischen<br />

Fragen beschäftigt als mit dem<br />

Fluss. Einige sagten auch, dass sie Natur<br />

nicht interessiere“, berichtet Spannring.<br />

REINGARD SPANNRING (*1967)<br />

studierte nach der Matura in Bludenz<br />

Soziologie an der Universität Wien und<br />

der University of Sussex. Spannring war in<br />

Wien am Institut für Höhere Studien (IHS)<br />

sowie am Österreichischen Institut für Jugendforschung<br />

tätig. 2006 wechselte sie<br />

an das Institut für Erziehungswissenschaft<br />

der Universität Inns bruck, wo sie begann,<br />

sich auch mit kritischen Tierstudien,<br />

Umweltbildungsforschung, Bildungsphilosophie<br />

und Lehr-Lern-Theorien zu<br />

beschäftigen. Das Mensch-Natur- und<br />

das Mensch-Tier-Verhältnis nehmen in<br />

ihrer Arbeit eine zentrale Stelle ein.<br />

Dafür fand sie die „präzisen Beobachtungen“<br />

der Schüler:innen über den sozialen<br />

Raum Sillschlucht spannend: „Sie berichteten<br />

über die Schlafplätze von Obdachlosen,<br />

über die Orte, wo Partys stattfinden,<br />

wo sich Drogensüchtige aufhalten.“Anders<br />

war das Erlebnis mit Schüler:innen<br />

in Bad Reichenhall. „Sie waren an der<br />

Saalach – in der Marzoller Au – mit allerlei<br />

Messinstrumenten unterwegs. Auf<br />

meine Frage, was sie damit herausfinden<br />

wollen, wussten sie allerdings keine<br />

Antwort“, erinnert sich Spannring: „Das<br />

entspricht der Literatur. Kinder werden<br />

auf das Messen von Daten getrimmt, der<br />

Transfer in ihr Leben, auf Problematiken<br />

in der Natur fehlt allerdings.“<br />

Aqua MOOC soll nun helfen, dies möglich<br />

zu machen, Flüsse, so Spannring, anders<br />

wahrzunehmen, sie als biosoziale<br />

Systeme, dem Menschen, Tiere und Pflanzen<br />

angehören, zu denken. Systeme, denen<br />

man durchaus – auch bei uns – eine<br />

Stimme geben könnte.<br />

ah<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 19

TITELTHEMA<br />

LEBENSADER INN<br />

Mit einem Aktionsplan Artenschutz, der federführend von der<br />

Universität Inns bruck erarbeitet wurde, soll der größte Fluss der<br />

Alpen – der Inn – wieder naturnaher gestaltet werden. „Der<br />

Aktionsplan basiert auf einer umfangreichen Analyse der Flusslandschaft<br />

und enthält rund 350 konkrete Maßnahmen für<br />

einen besseren Schutz von Arten und Lebensräumen entlang<br />

der gesamten Innstrecke – von der Quelle in der Schweiz bis zur<br />

Mündung in die Donau“, sagt Leopold Füreder vom Institut für<br />

Ökologie an der Universität Inns bruck. „Jetzt gilt es, den Aktionsplan<br />

zügig umzusetzen und in einem gemeinsamen Monitoring<br />

sicherzustellen, dass die Arten und Ökosysteme am Inn auch tatsächlich<br />

von unserer Arbeit profitieren.“<br />

Der Inn ist einer der wichtigsten Alpenflüsse mit einer großen<br />

ökologischen Bedeutung. Auf 517 Kilometer von seiner Quelle bis<br />

zur Mündung in die Donau durchfließt er drei Alpenländer und<br />

zahlreiche Staustufen, weist aber auch zwischen Imst und Kirchbichl<br />

die längste freie Fließstrecke aller österreichischen Flüsse auf.<br />

Von 2019 bis 2<strong>02</strong>2 erarbeiteten Vertreter:innen aus Wirtschaft,<br />

Wissenschaft und Verwaltung im Rahmen des EU-Interreg-Projekts<br />

INNsieme ein Gesamtkonzept für die Bewahrung<br />

und Wiederherstellung der Artenvielfalt am Inn. Erste Maßnahmen<br />

konnten bereits umgesetzt werden, darunter der Rückbau<br />

von 600 Metern Ufer an der Mattig, die Revitalisierung eines<br />

Feuchtgebiets in Neuötting, die Renaturierung des Schlitterer<br />

Gießen, ein Modellversuch zur Konfliktlösung mit dem Biber am<br />

Völser Gießen, Maßnahmen zum Schutz des Flussuferläufers und<br />

ein erfolgreiches Pilotprojekt zur Wiederansiedlung des Zwergrohrkolbens<br />

mit fast 900 Stecklingen an zwei verschiedenen<br />

Standorten.<br />

Mehr über den Aktionsplan Artenschutz für den Inn<br />

erfahren Sie auf www.innsieme.org/aktionsplan<br />

REVITALISIERUNG VON SEITENBÄCHEN<br />

Im Inn gibt es zahlreiche Fischarten, die zum<br />

Laichen in die Nebenflüsse wandern. Jedoch<br />

haben Hochwasserschutzmaßnahmen viele<br />

dieser Gewässer verändert. In Tirol sind, nach<br />

aktuellen Untersuchungen, lediglich etwa<br />

ein Drittel der Nebenflüsse für Fische erreichbar.<br />

Nur ein Drittel dieser Gewässer bietet<br />

passende Laichplätze. Die von Kraftwerken<br />

verursachten Wasserschwankungen machen<br />

den Inn aber für den Fischnachwuchs ungeeignet.<br />

Dies unterstreicht die Dringlichkeit,<br />

die Nebenflüsse zu revitalisieren, nicht nur<br />

für die Fischpopulation, sondern auch für das<br />

gesamte Ökosystem des Inns.<br />

Fotos: AdobeStock / vladim_ka (1), WWF / Anton Vorauer (3), Kurt Stüber / CC BY-SA 3.0 Deed (1),<br />

Felix Lassacher(1)<br />

ZIELKONFLIKT MIT DEM BIBER<br />

In Tirol erfreut sich der Biber wieder eines stabilen Bestandes.<br />

Allerdings gibt es Bedenken, dass Biberdämme die Wanderung<br />

bestimmter Fischarten behindern. Dies hat zu Diskussionen<br />

darüber geführt, wie verschiedene Tierarten gleichzeitig geschützt<br />

werden können. Fachleute aus drei Ländern haben im<br />

Rahmen des Projekts gemeinsam Lösungen entwickelt, die die<br />

unterschiedlichen Schutzinteressen und die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />

berücksichtigen. An ausgewählten Standorten<br />

werden diese Maßnahmen getestet, um ein harmonisches<br />

Miteinander von Bibern und Fischen zu fördern.<br />

20<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23

TITELTHEMA<br />

DURCHGÄNGIGKEIT WIEDERHERSTELLEN<br />

Wehranlagen, Abstürze und Wasserkraftanlagen sind markante Eingriffe in<br />

den natürlichen Flusslauf. Während sie wichtige Funktionen für Energiegewinnung<br />

und Wasserregulierung erfüllen, behindern sie die Wanderung von<br />

Fischen und Amphibien. Beim österreichisch-bayerischen Inn-Kraftwerk Ering-<br />

Frauenstein hat der Verbund ein naturähnliches Umgehungsgerinne gebaut.<br />

Dieses Gerinne macht nicht nur die Staumauer für Fische passierbar, sondern<br />

bietet auch Lebensräume, die im Bereich von Staumauern sonst fehlen. So<br />

findet dort heute auch die Flussseeschwalbe wieder Brutmöglichkeiten.<br />

WIEDERANSIEDLUNGSPROJEKTE<br />

Mit einer Höhe von 30 bis 80 Zentimetern<br />

unterscheidet sich der Zwerg-Rohrkolben<br />

von anderen Arten seiner Familie.<br />

Dort, wo diese Pflanzen vorkommen, ist<br />

die Flusslandschaft noch intakt. Denn die<br />

Sumpfpflanzen mit den fast kugelrunden<br />

Fruchtständen benötigen zum Überleben<br />

natürliches Fließgewässer, das vegetationsfreie<br />

Bereiche schafft, in denen sie gedeihen<br />

können. Trotz ihrer Bedeutung für<br />

das Ökosystem ist diese Art am Inn bereits<br />

ausgestorben. Ein Wiederansiedlungsprojekt<br />

wurde 2019 gestartet, um die Pflanze<br />

in das Gebiet zurückzubringen.<br />

SCHUTZMASSNAHMEN FÜR SELTENE ARTEN<br />

Der Flussuferläufer, ein Vogel von der Größe einer Amsel<br />

mit weißem Unterleib und olivfarbener Oberseite, war einst<br />

an den meisten großen Flüssen Europas verbreitet. Heute<br />

sind seine Brutgebiete, vornehmlich lockere Kiesbänke in<br />

den Flussauen der Alpen und Voralpen, durch Umweltveränderungen<br />

stark bedroht. Solche Kiesgebiete sind am Inn<br />

heute rar geworden. 2<strong>02</strong>0 wurden in Tirol lediglich neun<br />

brütende Paare dieser Art gezählt. Um die Brutstätten des<br />

Flussuferläufers zu schützen, sollten Menschen die Kiesbänke<br />

am Inn von April bis Juli meiden.<br />

zukunft forschung <strong>02</strong>/23 21

KURZMELDUNGEN<br />

VERSCHÜTTETE<br />

SENSATION<br />

In Tel Shimron im Norden Israels wurde kürzlich ein 3. 800 Jahre<br />

altes Kraggewölbe aus Lehmziegeln entdeckt.<br />

RÖMISCHE ORDEN boten Schutz vor<br />

Nazi-Verfolgung (im Bild der Petersplatz).<br />

KIRCHLICHE HÄUSER<br />

IN ROM BOTEN ZUFLUCHT<br />

Eine Liste von Personen, die 1943 in<br />

kirchlichen Einrichtungen Roms vor der<br />

Nazi-Verfolgung Zuflucht fanden, wurde<br />

kürzlich entdeckt. Im Archiv des Päpstlichen<br />

Bibelinstituts in Rom wurde eine unpublizierte<br />

Namensliste von Personen wiedergefunden,<br />

die in kirchlichen Häusern Roms<br />

vor der nationalsozialistischen Verfolgung<br />

Zuflucht suchten – vor allem Jüdinnen und<br />

Juden. An der Wiederentdeckung und<br />

Untersuchung der Dokumente beteiligt war<br />

der Inns brucker Theologe Dominik Markl.<br />

Die zusammenfassende Liste der Schutz<br />

gewährenden Ordensgemeinschaften – 100<br />

Frauen- und 55 Männerorden – wurde mit<br />

der Anzahl der jeweils beherbergten Personen<br />

schon 1961 durch den Historiker Renzo<br />

de Felice publiziert, doch galt die komplette<br />

Dokumentation bisher als verschollen. Die<br />

nun wieder entdeckten Listen beziehen<br />

sich auf über 4.300 Personen, von denen<br />

3.600 namentlich genannt sind. Aus dem<br />