Aufnahmeantrag - DHBW Villingen-Schwenningen

Aufnahmeantrag - DHBW Villingen-Schwenningen

Aufnahmeantrag - DHBW Villingen-Schwenningen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Studiengang SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Studium und Ausbildung<br />

an der Dualen Hochschule<br />

Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> und<br />

in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />

ein zukunftsorientiertes Studienangebot<br />

Duale Hochschule Baden-Württemberg<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University

Zentrale:<br />

Duale Hochschule Baden-Württemberg<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

Friedrich-Ebert-Straße 30<br />

78054 <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

Telefon 07720 3906-0<br />

Telefax 07720 3906-119<br />

E-Mail info@dhbw-vs.de<br />

Internet www.dhbw-vs.de<br />

November 2009<br />

Verantwortlich für Konzeption und Inhalt:<br />

Prof. Helmut E. Becker<br />

2

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

1. Kontakt 4<br />

2. Haupt- und nebenberufliche Dozentinnen und Dozenten 5<br />

3. Das Studium der Sozialwirtschaft 8<br />

3.1 Angebot und Erwartungen 8<br />

3.2 Besonderheiten eines Dualen Studiums an der Dualen Hochschule 10<br />

3.3 Der Bachelor-Abschluss 11<br />

3.4 Grundsätzliches zum Studienangebot Sozialwirtschaft 13<br />

3.5 Zum professionellen Verständnis der Sozialwirtschaft 15<br />

3.6 Ausbildungs- und Studienziele 16<br />

4. Struktur des Studiums und der Ausbildung 17<br />

5. Prüfungen und Leistungskontrollen 19<br />

6. Studien- und Prüfungsplan 20<br />

7. Studieninhalte in den Studienfächern 26<br />

8. Die Vertiefungen 29<br />

9. Praxisphasen in den Ausbildungseinrichtungen 30<br />

10. Eignung von Ausbildungseinrichtungen 33<br />

3

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

1. Kontakt<br />

Duale Hochschule<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

Studiengang Sozialwirtschaft<br />

Bürkstraße 1<br />

78056 <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

Telefon 07720 39 06-311<br />

Telefax 07720 39 06-319<br />

Internet www.dhbw-vs.de<br />

Leiter des Studiengangs<br />

Prof. Helmut E. Becker<br />

Telefon 07720 39 06-312<br />

E-Mail helmut.becker@dhbw-vs.de<br />

Sekretariat<br />

Tanja Fischer<br />

Telefon 07720 3906-311<br />

E-Mail tanja.fischer@dhbw-vs.de<br />

Dozenten<br />

Prof. Michael Hauser<br />

Telefon 07720 3906-405<br />

E-Mail michael.hauser@dhbw-vs.de<br />

Prof. Dr. Gerald Schmola<br />

Telefon 07720 3906-305<br />

E-Mail gerald.schmola@dhbw-vs.de<br />

Prof. Dr. Bernd Sommer<br />

Telefon 07720 3906-309<br />

E-Mail bernd.sommer@dhbw-vs.de<br />

4

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

2. Haupt- und nebenberufliche Dozentinnen und Dozenten<br />

Hauptberufliche Dozentinnen und Dozenten<br />

Prof. Helmut E. Becker Dipl.-Verwaltungswissenschaftler<br />

Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />

Prof. Dr. Vera Döring Dipl.-Handelslehrerin<br />

Prof. Jürgen Grass Dipl.-Informatiker<br />

Prof. Michael Hauser Dipl.-Volkswirt<br />

Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />

Prof. Dr. Anette Renz Dipl.-Kauffrau<br />

Dipl.-Betriebswirtin (FH)<br />

Prof. Dr. Gerald Schmola Dipl.-Gesundheitsökonom (Univ.)<br />

Prof. Dr. Ahron Schwerdt Dipl.-Kaufmann<br />

Prof. Dr. Bernd Sommer Dipl.-Pädagoge<br />

Prof. Dr. Lothar Wildmann Dipl.-Volkswirt<br />

5

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Nebenberufliche Dozentinnen und Dozenten<br />

Matthias Berg Jurist<br />

Ariane Beringer Dipl.-Sozialwirtin (BA)<br />

Martin Engelbrecht Dipl.-Kaufmann<br />

Ulrike Fassnacht Dipl.-Psychologin, Dipl.-Pädagogin<br />

Sonja Gaißmaier Dipl.-Sozialpädagogin (BA)<br />

Master of Arts Sozialmanagement<br />

Dietmar Gebert Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />

Dipl.-Verwaltungswissenschaftler<br />

Ulrike Gfrörer Dipl.-Sozialpädagogin (FH)<br />

Sabine Giese-Zeller Dipl.-Sozialpädagogin (BA)<br />

Stefan Goller-Martin Dipl.-Sozialarbeiter (FH)<br />

Marianne Haardt Dipl.-Pädagogin<br />

Gisa Haas Philologin<br />

Christof Heusel Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />

Alfred Klausmann Dipl.-Sozialpädagoge (FH)<br />

Helga Klier Dipl.-Sozialarbeiterin (FH)<br />

Bernhard Lauinger Dipl.-Verwaltungswissenschaftler<br />

Regine Leinweber Dipl.-Pflegewirtin (FH)<br />

Christian Lewedei Rechtsanwalt<br />

Manuela Lübben-<br />

Konstantinoff<br />

Kommunikationsassistentin /<br />

EDV-Trainerin<br />

Hermann Luz Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />

Silvana Maier-Sommer Dipl.-Sozialpädagogin (FH)<br />

Hildegard Mantel Dipl.-Psychologin<br />

Dr. Markus Mayer Soziologe M. A.<br />

Gerhard Meder Dipl.-Psychologe<br />

Gabriele Möhrle Dipl.-Sozialwirtin (BA)<br />

Helmut Müller Dipl.-Kaufmann<br />

6

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Thomas Müller Dipl.-Sozialwirt (BA)<br />

Jürgen Muff Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />

Thilo Naujoks Dipl.-Sozialarbeiter (FH), Betriebswirt<br />

Karin Pfeifer Supervisorin<br />

Rainer Pfeifer Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />

Steffen Riegraf Dipl.-Sozialwirt (BA)<br />

Dr. Wolfgang Ruf-Ballauf Dr. med.<br />

Jochen Röckle Dipl.-Sozialpädagoge (BA)<br />

Martin Scheuer Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />

Sven Schiffel Dipl.-Betriebswirt (BA)<br />

Dr. Markus Schoor Rechtsanwalt<br />

Siegmar Schröck Dipl.-Kaufmann<br />

Jürgen Schweizer Dipl.-Verwaltungswirt (FH)<br />

Jochen Stahl Diakon<br />

Prof. Irmgard Teske Dipl.-Psychologin<br />

Ute Villing Dipl.-Sozialpädagogin (BA), Supervisorin<br />

Martin Volz-Neidlinger Dipl.-Theologe, Supervisor<br />

Jochen Wallmann Dipl.-Sozialwirt (BA)<br />

7

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

3. Das Studium der Sozialwirtschaft<br />

3.1 Angebot und Erwartungen<br />

Was bieten wir<br />

...unseren Ausbildungseinrichtungen?<br />

• Eine Ausbildung der Studierenden nach den neuesten Erkenntnissen aus<br />

Theorie und Praxis.<br />

• Hochmotivierte und engagierte Studierende bzw. Auszubildende, die mit zu-<br />

nehmender Studiendauer sich selbständig in das Unternehmen einbringen.<br />

• Eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis und die dadurch entstehende<br />

Chance, aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Lehre in die tägliche<br />

Betriebspraxis zu übertragen.<br />

• Im Zuge einer Personalentwicklungsmaßnahme den eigenen Führungsnachwuchs<br />

auszubilden und somit die Gewähr zu haben, bei Personalentscheidungen<br />

keine Fehlinvestition zu tätigen.<br />

…unseren Studierenden?<br />

• Ein interessantes, abwechslungsreiches Studium, das sich durch interdisziplinäre<br />

Studieninhalte (von der Psychologie bis zu Managementtechniken, von<br />

der Philosophie bis zur EDV) auszeichnet.<br />

• Eine kurze Studiendauer von drei Jahren mit einem qualifizierten Berufsabschluss.<br />

• Einen spannenden Wechsel zwischen den Erfahrungen in den Praxisphasen<br />

und den theoretischen Lehrinhalten.<br />

• Einen kompetenten und überaus engagierten Lehrkörper, der die eigenen Erfahrungen<br />

aus der Praxis in den Lehrveranstaltungen fundiert aufbereitet.<br />

• Kleine, überschaubare Teilnehmerzahlen in unseren Lehrveranstaltungen, die<br />

viele Möglichkeiten zur individuellen Entfaltung bieten.<br />

• Eine Ausbildungsvergütung durch die Ausbildungsbetriebe.<br />

• Gute Berufschancen mit Karrieremöglichkeiten.<br />

8

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Was erwarten wir<br />

...von unseren Dualen Partnern?<br />

• Eine fachkompetente, praxisbezogene Ausbildung unserer Studierenden<br />

in der Sozialarbeit / Sozialpädagogik und in der Betriebswirtschaftslehre, die<br />

sich in der Sozialwirtschaft zu einer Synthese vereint.<br />

• Eine Übereinstimmung mit unserer „Unternehmensphilosophie“, die geprägt<br />

ist von einem ausgewogenen Verständnis der Gewichtung von Sozialer Arbeit<br />

auf der einen und Betriebswirtschaftslehre auf der anderen Seite. Wir verstehen<br />

„Soziales“ und „Wirtschaft“ nicht als Gegensätze, sondern gehen davon<br />

aus, dass eine erfolgreiche Arbeit in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />

nur noch gelingt, wenn beide Fachkompetenzen vorhanden sind.<br />

Das besondere Merkmal der Sozialwirte ist, dass sie beide Kompetenzen in<br />

sich vereinigen und sie somit zu einer Symbiose sozialen und wirtschaftlichen<br />

Handelns gelangen<br />

• Das Verständnis als Sozialwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen, das<br />

die Notwendigkeit erkannt hat, sich mit modernen Managementmethoden einem<br />

zunehmenden Konkurrenz- bzw. Erwartungsdruck der Kunden bzw. Bürger<br />

zu stellen.<br />

...von unseren Studierenden?<br />

Studienbewerber fragen immer wieder an, welche Voraussetzungen wir an sie stellen,<br />

damit sie der Ausbildung gerecht werden?<br />

• Hierauf gibt es (neben den formalrechtlichen Voraussetzungen der allgemeinen<br />

Hochschulreife bzw. der Fachhochschulreife und dem Vorliegen eines<br />

Ausbildungsvertrages mit einer geeigneten Ausbildungsstätte) eine relativ einfache<br />

Antwort: Interesse und Freude sowohl an der Sozialen Arbeit als auch<br />

an verwaltungstechnischen und betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen.<br />

• Der angehende Sozialwirt sollte sich bewusst für den sozialen Bereich entscheiden,<br />

weil er sich in diesem Arbeitsfeld eine sinnhafte berufliche Tätigkeit<br />

verspricht. Ein besonderes soziales Engagement wird daher auch von uns<br />

vorausgesetzt.<br />

• Daneben erwarten wir eine hohe Leistungsbereitschaft. Die qualifizierte Ausbildung<br />

in einem zeitlich begrenzten Rahmen von 3 Jahren erfordert, dass die<br />

Studierenden bereit sind, sich stark zu engagieren und sich aktiv in den Lehrbetrieb<br />

einzubringen.<br />

9

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

3.2 Besonderheiten eines Studiums an der Dualen Hochschule<br />

Das besondere Merkmal des Ausbildungssystems an der Dualen Hochschule ist die<br />

Verknüpfung von theoretischer Ausbildung an der Studienakademie mit der intensiven,<br />

systematischen und reflektierten praktischen Ausbildung in sechs Praxisphasen<br />

durch die Ausbildungsstätten. Dabei erwerben die Studierenden von Beginn an Erfahrungen<br />

in den Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen, werden mit<br />

den institutionellen, gesellschaftspolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen<br />

sowie den verschiedenen Problemlagen der Klienten (Kunden) konfrontiert und<br />

gewinnen in zunehmend verantwortungsvoller Tätigkeit berufliche Handlungskompetenz<br />

und berufsrollenspezifisches Selbstverständnis.<br />

Von den Studierenden müssen frühzeitig Transferleistungen erbracht werden zwischen<br />

den in der Theorie erworbenen Kenntnissen in unterschiedlichen Fach- oder<br />

Sachgebieten und den Anforderungen der Praxis an berufliches Handeln der<br />

Sozialwirte.<br />

Mit dem exemplarischen Erwerb von beruflichen Fähigkeiten in einem Arbeitsfeld ist<br />

zugleich die Notwendigkeit verbunden, die eigene berufliche Kompetenz auf andere<br />

Arbeitsfelder übertragbar zu machen.<br />

Den zeitlichen Rahmen der Ausbildung bzw. des Studiums gibt ein relativ stark strukturiertes<br />

Curriculum mit hoher Semesterstundenzahl und Präsenzpflicht vor, wobei<br />

noch Raum bleiben muss für das Selbststudium. Die Ausbildung erfordert von den<br />

Studierenden ein hohes Maß an Flexibilität, Problembewusstsein und autonomer<br />

Handlungsfähigkeit. Gleichzeitig sind die Fähigkeit und die Bereitschaft gefragt, das<br />

eigene berufliche Handeln kritisch zu überprüfen und die eigenen Ziele und Vorgehensweisen<br />

mit den Zielen und Vorgehensweisen der Institution bzw. den Rahmenbedingungen,<br />

unter denen in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen gearbeitet<br />

wird, abzustimmen.<br />

Sozialwirtschaft wird erlernt unter den Bedingungen von Interdisziplinarität. Dies<br />

zwingt die Studierenden dazu, sich neben den Kernfächern Betriebswirtschaft und<br />

Sozialarbeit/Sozialpädagogik in die Denk- und Handlungsansätze anderer Fächer<br />

einzuarbeiten und den Anwendungsbezug herzustellen. Die Sozialwirtschaft selbst<br />

als Wissenschafts- und Handlungsansatz ist ständig im Fluss, so dass auch in Ausbildung<br />

und Studium weniger fertige Handlungskonzepte als vielmehr neue und<br />

mehrperspektivische Handlungsansätze gefragt sind.<br />

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg vermittelt eine wissenschaftsbezogene<br />

und zugleich praxisorientierte berufliche Bildung. Sie erfüllt ihre Aufgabe durch das<br />

Zusammenwirken der Hochschule mit den beteiligten Kooperationspartnern. Dieses<br />

praxisintegrierte Konzept ist zentrales Bestimmungsmerkmal des Studiums:<br />

Der Lernort Theorie (Duale Hochschule) vermittelt die wissenschaftlichen (z. B. ökonomischen,<br />

soziologischen, psychologischen, rechtlichen, pädagogischen) sowie<br />

methodischen Grundlagen für eine qualifizierte Tätigkeit in der Sozialwirtschaft.<br />

10

SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Der Lernort Praxis (ein Sozialwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen) ist Anwendungsort<br />

dieser grundlegenden Kenntnisse. Den Studierenden wird die Befähigung<br />

zu arbeitsfeldspezifischem Handeln durch die Anleitung, durch praxisbegleitende<br />

Information und Reflexion wie auch durch die Einübung in alltägliche Berufsvollzüge<br />

vermittelt.<br />

3.3 Der Bachelor-Abschluss<br />

Mit Beginn des Studienjahrgangs 2006 passte die Duale Hochschule Baden-<br />

Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> ihre Studiengänge an die internationale Entwicklung<br />

(„Bologna-Prozess“) an. Als berufsqualifizierenden Abschluss erhalten die<br />

Absolventen den akademischen Grad „Bachelor of Arts“ im Studiengang Sozialwirtschaft..<br />

Ziel des „Bologna-Prozesses“ ist eine Harmonisierung der Studiengänge in der Europäischen<br />

Union. Der Bachelor-Abschluss ist mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern<br />

grundsätzlich der erste berufsqualifzierende Abschluss, dem dann ein Master-Studiengang<br />

folgen kann.<br />

Der Bachelor-Abschluss an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<br />

<strong>Schwenningen</strong> hat gegenüber einem Bachelor-Abschluss an einer Universität oder<br />

einer Fachhochschule den großen Vorteil, dass das Studium bereits ab dem 1. Semester<br />

einer berufsspezifischen Ausrichtung folgt. Die Studieninhalte an der <strong>DHBW</strong><br />

VS sind gezielt auf die Tätigkeiten in den jeweiligen Kooperationsunternehmen ausgerichtet.<br />

Gerade wenn der Bachelor-Abschluss zum Regelfall für den künftigen Berufsnachwuchs<br />

wird, ist es notwendig, die anspruchsvollen und für die Berufspraxis<br />

wichtigen Themen bereits in den Bachelor-Studiengang zu integrieren. Das kann nur<br />

die <strong>DHBW</strong> bieten.<br />

Neuerungen im Bachelor-Studiengang:<br />

• Neben Noten für das Bestehen von Leistungsnachweisen (insbesondere<br />

durch Klausuren, Projektarbeiten, Bachelor-Arbeiten) gibt es zusätzlich Credit<br />

Points (ECTS), die entsprechend des Leistungsumfangs vergeben werden.<br />

Ein ECTS-Punkt steht dabei für etwa 30 Arbeitsstunden.<br />

• An der Bachelor-Gesamtnote ist die Klassifikation des Studierenden erkennbar<br />

(die besten zehn Prozent eines Studiengangs erhalten die Note A, gefolgt<br />

von B bis E).<br />

• Die Studiengänge unterliegen der Akkreditierung durch unabhängige Agenturen,<br />

die neben dem internen Qualitätssicherungsprogramm für den hohen<br />

Standard der angebotenen Studieninhalte bürgt.<br />

Die Einführung von Bachelor-Studiengängen änderte somit weder etwas an der hohen<br />

Qualität des Studiums noch an der praxisorientierten Grundausrichtung der Dualen<br />

Hochschule. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis – das Erfolgsrezept<br />

der Dualen Hochschule – blieb in neuen Kleidern erhalten und sichert so den Ausbildungsbetrieben<br />

eine zielgerichtete, praxisorientierte Wissensvermittlung für ihre<br />

Nachwuchskräfte.<br />

11

Sozialwirtschaft – Studium und Ausbildung mit einer breiten Fachkompetenz<br />

12

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

3.4 Grundsätzliches zum Studienangebot Sozialwirtschaft<br />

• Soziale Einrichtungen und Dienste verstehen sich heute immer mehr als moderne<br />

Dienstleistungsunternehmen. Sie werden verstärkt nach Marktmechanismen organisiert.<br />

Die Bewertung von Leistungen und Effizienz steuert die Umverteilung<br />

der Geldmittel der sozialen Sicherungssysteme.<br />

• In ihnen werden die Schnittstellen zwischen einem effizienten wirtschaftlichen<br />

Handeln einerseits und dem sozialen Auftrag andererseits immer offenkundiger.<br />

In der Vergangenheit stellte man sich diesen Anforderungen dadurch, dass man<br />

die Betriebswirtschaft und die Soziale Arbeit in unterschiedlichen Organisationseinheiten<br />

institutionalisierte. Hierdurch entstanden und entstehen häufig hohe Koordinationsbedarfe.<br />

Die organisatorische Trennung ist jedoch in der Regel künstlich,<br />

da es sich um eine ganzheitliche Aufgabenstellung handelt.<br />

Zudem können sich viele (vor allem kleinere) Sozialwirtschaftliche Dienstleistungsunternehmen<br />

Fachkräfte sowohl aus dem Bereich „Wirtschaft“ als auch aus<br />

dem Bereich „Sozialwesen“ nicht leisten.<br />

• Wirtschaftliche Entscheidungen in der Sozialen Arbeit setzen voraus, dass eine<br />

gründliche, fachkompetente Kenntnis der Sozialen Arbeit vorhanden ist. Nur wer<br />

die zu erbringenden sozialen Dienstleistungen aus eigener Fach- und Erfahrungskompetenz<br />

kennt, ist in der Lage, fachgerechte Entscheidungen zu treffen.<br />

Die Soziale Arbeit wird ihrerseits immer mehr mit wirtschaftlichen Aufgabenstellungen<br />

konfrontiert, so dass eine gründliche, fachkompetente Kenntnis der Betriebswirtschaft<br />

auf unterschiedlichen Ebenen der Sozialen Arbeit notwendig wird.<br />

Auf diesem Hintergrund stellt sich zunehmend ein neues Anforderungsprofil. Wirtschaftliche<br />

und Soziale Fachkompetenz müssen auf den unterschiedlichsten Ebenen<br />

als Einheit vorhanden sein. Dies setzt ein neues Qualifikationsprofil voraus.<br />

Hierbei ist zu beachten, dass die Basis für eine gute Soziale Arbeit ein gesunder<br />

wirtschaftlicher Betrieb ist. Sozialwirtschaftliche Dienstleistungen müssen daher<br />

auf den Prüfstand eines effizienten und effektiven Handelns gestellt werden.<br />

● Das wirtschaftliche Handeln darf jedoch nicht Selbstzweck sein. Es ist ein zwingend<br />

notwendiges Mittel, um den sozialen Auftrag und daher die originären Unternehmensziele<br />

zu verwirklichen.<br />

13

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Effizienz / Effektivität<br />

Marktmechanismen<br />

Sozialwirtschaft - die Zukunft in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />

Wirtschaftliches Handeln<br />

Neues Qualifikationsprofil:<br />

Sozialwirtschaft<br />

Anforderungsprofil:<br />

Wirtschaftliche<br />

und Soziale<br />

Fachkompetenz<br />

Soziale<br />

Dienstleistungsunternehmen<br />

Behinderteneinrichtungen Wohlfahrtsverbände Soziale Vereine<br />

Zentren für Psychatrie Rettungsdienste Sozial- und Jugendämter<br />

Beschäftigungsinitiative<br />

n<br />

Soziale Wohnungsbauunternehmen Einrichtungen der Jugendhilfe<br />

Sozialstationen Krankenhäuser Kur- und Reha-Einrichtungen Altenpflegeheime<br />

14<br />

und, und, und...<br />

Sozialer Auftrag<br />

Leitbild / Vision<br />

Unternehmensziele

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

3.5 Zum professionellen Verständnis der Sozialwirtschaft<br />

• Zunächst ist festzuhalten, dass die grundständige Ausbildung als Sozialwirt immer<br />

noch relativ neu ist, so dass die angehenden Absolventen mit einem sich entwickelnden<br />

professionellen Selbstverständnis heranwachsen werden, das die Integration<br />

des sozialen und betriebswirtschaftlichen Denkens und Handelns beinhaltet.<br />

• Das professionelle Selbstverständnis des Sozialwirts ist ein Profil, das aus den<br />

beiden Studienbereichen „Sozialwesen“ und „Wirtschaft“ geprägt ist.<br />

Der Sozialwirt kennt die sozialstaatlichen Leistungsbereiche (Kinder- und Jugendhilfe,<br />

Behindertenhilfe, Hilfe für psychisch kranke Menschen, Altenhilfe usw.). Er<br />

kennt den gesetzlichen/normativen, gesellschaftlichen und fachlichen Rahmen der<br />

Sozialen Arbeit.<br />

Er kennt und wendet die professionellen Arbeitsmethoden Sozialer Arbeit an. Er<br />

ist informiert über die grundlegende Intention Sozialer Arbeit, individuelle und soziale<br />

Verhältnisse nach humanen, sozialstaatlichen und fachlichen Grundsätzen<br />

so gestalten zu helfen, dass die beteiligten „Kunden“ diese Prozesse als hilfreich<br />

und sinnvoll akzeptieren können. Er weiß um die Schwierigkeiten des Austarierens<br />

von Interessen und folgt der Handlungsstrategie, dass der konsensorientierte<br />

Dialog und die Entscheidungsfähigkeit von Arbeitsteams wichtige Grundlagen der<br />

Arbeit darstellen.<br />

● Der Sozialwirt kennt die ökonomischen Zusammenhänge unserer Gesellschaftsordnung.<br />

Er beherrscht breite Grundlagen über die Methoden und Inhalte der Betriebswirtschaftslehre.<br />

Hierbei findet eine Übertragung theoretischer Erkenntnisse auf<br />

praxisorientierte Aufgabenstellungen ebenso wie ein kennen lernen exemplarischer<br />

betrieblicher Aufgabenfelder statt. Die Methoden- und Sozialkompetenz wird<br />

gezielt entwickelt und gefördert.<br />

Er kennt die Anwendung der Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und das<br />

theoretisch-systematische Denken in Zusammenhängen.<br />

● Durch die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wird die Fähigkeit zum selbständigen<br />

Arbeiten und die Persönlichkeitsentwicklung gefördert. Fachkompetenz,<br />

Methodenkompetenz und Sozialkompetenz ermöglichen dem Sozialwirt Einsatzmöglichkeiten<br />

in den unterschiedlichsten Bereichen sozialer Dienstleistungsunternehmen.<br />

• Dieses Qualifikationsprofil befähigt den Sozialwirt, auch in Betrieben außerhalb<br />

Sozialwirtschaftlicher Dienstleistungsunternehmen tätig zu sein.<br />

15

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

3.6 Ausbildungs- und Studienziele<br />

Das formale Ziel besteht darin, in einem dreijährigen gestuften Ausbildungs- und<br />

Studiengang zum Bachelor of Arts in Sozialwirtschaft auszubilden.<br />

Der Studiengang an der Dualen Hochschule ist akkreditiert und hochschulrechtlich<br />

anerkannt. Der Zugang zu weiterführenden Masterstudiengängen ist offen.<br />

Die Sozialwirtschaft nimmt in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen eine<br />

zentrale Funktion ein und muss vielfältigen Anforderungen entsprechen, die sich<br />

aus den unterschiedlichsten Problemstellungen ergeben. Sie hat mannigfaltige Aufgaben<br />

zu erfüllen, entsprechend breit sind die Einsatzmöglichkeiten der Sozialwirte,<br />

und entsprechend differenziert ist das Angebot an Studienfächern und -inhalten an<br />

der Dualen Hochschule.<br />

Das Studien- und Ausbildungsangebot verfolgt daher folgende Richtziele:<br />

• Erwerb einer Grundqualifikation als Sozialwirt, die fachrichtungsübergreifend ist<br />

und eine breite Ausbildung für viele Arbeitsfelder einschließt. Damit wird der spätere<br />

Einsatz in allen Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen ermöglicht<br />

und es werden Grundlagen gelegt für spätere berufliche Differenzierungen.<br />

• Erwerb einer Spezialqualifikation in dem gewählten Arbeitsfeld, die eine vertiefte<br />

Einarbeitung in die Praxis über insgesamt sechs Praxisphasen und eine fachrichtungsspezifische<br />

Theorieausbildung in den Theorie-Praxis-Seminaren und den<br />

Studienschwerpunkten einschließt.<br />

Übergreifendes Ziel des Studiums und der Ausbildung ist es, professionelle Handlungskompetenz<br />

zu vermitteln, die die Entwicklung und Beherrschung aller für die<br />

Berufsausübung entscheidenden oder wichtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten umfasst.<br />

Die in der Theorie vermittelten Studieninhalte und die in der praktischen Ausbildung<br />

erlernten Ausbildungsinhalte münden ein in eine generelle professionelle Befähigung<br />

der Studierenden. Exemplarisch wird in einigen Arbeitsfeldern generelle berufliche<br />

Kompetenz erworben, die die Absolventen für einen beruflichen Einsatz in allen Sozialwirtschaftlichen<br />

Dienstleistungsunternehmen vorbereitet. So ist beispielsweise<br />

eine spätere berufliche Tätigkeit in einer Altenhilfeeinrichtung möglich, auch wenn<br />

man die praktische Ausbildung in einer Einrichtung für behinderte Menschen oder<br />

einer Sozialverwaltung durchlaufen hat.<br />

16

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

4. Struktur des Studiums und der Ausbildung<br />

17<br />

Halbjahr / Wochen<br />

I II III IV V VI I-VI<br />

Theorie an der Dualen Hochschule 12 12 12 12 12 12 72<br />

Praktische Ausbildung im sozialwirtschaft-<br />

lichen Bereich 1)<br />

Gesamtdauer in Wochen 26 26 26 26 26 26 156<br />

Termine der Studien- und Praxisphasen<br />

Jahrgang 2010<br />

14<br />

14<br />

Studienphasen<br />

12 Wochen<br />

14<br />

14<br />

14<br />

14<br />

84<br />

Praxisphasen 1)<br />

14 Wochen<br />

Jahrgang 2010<br />

1. Halbjahr 01.10.10 – 26.12.10 27.12.10 – 03.04.11<br />

2. Halbjahr 04.04.11 – 26.06.11 27.06.11 – 02.10.11<br />

3. Halbjahr 03.10.11 – 25.12.11 26.12.11 – 31.03.12<br />

4. Halbjahr 01.04.12 – 24.06.12 25.06.12 – 30.09.12<br />

5. Halbjahr 07.01.13 – 31.03.13 01.10.12 – 06.01.13<br />

6. Halbjahr 01.07.13 – 30.09.13 01.04.13 – 30.06.13<br />

Jahrgang 2011<br />

Studienphasen<br />

12 Wochen<br />

Praxisphasen 1)<br />

14 Wochen<br />

Jahrgang 2011<br />

1. Halbjahr 01.10.11 – 25.12.11 26.12.11 – 31.03.12<br />

2. Halbjahr 01.04.12 – 24.06.12 25.06.12 – 30.09.12<br />

3. Halbjahr 01.10.12 – 22.12.10 23.12.12 – 31.03.13<br />

4. Halbjahr 01.04.13 – 22.06.13 23.06.13 – 28.09.13<br />

5. Halbjahr 05.01.14 – 29.03.14 29.09.13 – 04.01.14<br />

6. Halbjahr 06.07.14 – 30.09.14 30.03.14 – 05.07.14<br />

1) Die Praxisphasen schließen die Urlaubszeiten mit ein. Die Praxisphasen der 4.<br />

und 5. Studienhalbjahre sind zu einer halbjährlichen Praxisphase zusammengelegt.

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Abschlüsse<br />

Studium<br />

Eingangsvoraussetzungen<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Bachelor of Arts<br />

Sozialwirt (B.A.)<br />

Sozialwirtin (B.A.)<br />

Praxis<br />

Praxis<br />

Praxis<br />

Praxis<br />

Praxis<br />

Praxis<br />

18<br />

Theorie<br />

Theorie<br />

Theorie<br />

Theorie<br />

Theorie<br />

Theorie<br />

Studien-<br />

halbjahre Phasen des Studiums<br />

Abitur<br />

(Hochschulreife, Fachhochschulreife)<br />

und Ausbildungsvertrag<br />

Beruf

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

5. Prüfungen und Leistungskontrollen<br />

Prüfungsleistungen im Studium werden als Sukzessiv-Prüfungsleistungen erbracht<br />

und über die sechs Theoriephasen hinweg als Modulprüfungen erbracht. Sie umfassen<br />

vor allem Studienarbeiten, Klausurarbeiten, Seminararbeiten, Reflexionsberichte,<br />

mündliche Prüfungen und die Bachelor-Arbeit.<br />

• Studienarbeit (S) mit einem Umfang von durchschnittlich 20 bis 25 Seiten. Die<br />

Studienarbeit soll die Fähigkeit zeigen, eine klar definierte Problemstellung wissenschaftlich<br />

selbständig zu bearbeiten. Sie ist zu dem von der DH festgelegten<br />

Termin abzugeben.<br />

• Klausurarbeit (K); die Vorgabezeit soll 120 Minuten nicht unter- und 180 Minuten<br />

nicht überschreiten.<br />

• Seminararbeit (SE) ist eine Prüfungsleistung in Form eines Vortrages und einer<br />

schriftlichen Ausarbeitung von i.d.R. 15 bis 20 Seiten. Der Vortrag soll 30 Minuten<br />

dauern. An den Vortrag schließt sich eine diskursive Auseinandersetzung mit der<br />

Thematik in der Gruppe an, die von den Vortragenden zu moderieren ist.<br />

• Reflexionsbericht (RB) als eine sozialwirtschaftliche, interdisziplinäre Bearbeitung<br />

eines praxisbezogenen Falles bzw. Projektes. Die Studierenden sollen an Hand<br />

des Falles nachweisen, dass sie eine interdisziplinäre Denk- und Arbeitsweise gelernt<br />

haben und an Aufgabenstellungen mit einer typischen sozialwirtschaftlichen<br />

Fachkompetenz heran gehen. Er soll i.d.R. 25 Schreibmaschinenseiten umfassen.<br />

• Die Bachelor-Arbeit (BA) soll zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, eine<br />

praxisbezogene Problemstellung selbständig unter Anwendung praktischer und<br />

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu bearbeiten. Der Umfang der<br />

Bachelor-Arbeit soll 60 bis 80 Seiten betragen.<br />

• Mündliche Prüfung (MP); durch die mündliche Prüfung sollen die Studierenden<br />

nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebiets erkennen, reflektieren<br />

und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen<br />

vermögen. Ferner soll festgestellt werden, ob sie über ein breites Grundlagenwissen<br />

verfügen. Die mündliche Prüfung dauert ca. 30 Minuten.<br />

• Testat (T); ein Testat wird ausgestellt, wenn Studierende ein Seminar ordnungsgemäß<br />

belegt, regelmäßig an den Veranstaltungen teilgenommen und den verlangten<br />

Anforderungen nachgekommen sind. Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“<br />

oder „nicht bestanden“ bewertet.<br />

• Präsentation (P); bei der Präsentation steht die Befähigung zur Vermittlung eines<br />

Themas in der Gruppe im Vordergrund. Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“<br />

oder „nicht bestanden“ bewertet.<br />

• Praxisbericht (PB); Praxisberichte sollen die Ergebnisse des angeleiteten Studiums<br />

zusammenfassend beschreiben. Die Prüfungsleistung wird mit „bestanden“<br />

oder „nicht bestanden“ bewertet.<br />

19

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

6. Studien- und Prüfungsplan<br />

Prüfungsteil Prüfungsleistungen / Präsenzstunden<br />

Lehrveranstaltung/Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />

Modul 1<br />

Sozialwirtschaft I – Einführung in<br />

sozialwirtschaftliches Denken und<br />

Grundlagen der Sozialwirtschaft<br />

(13 ECTS)<br />

S und<br />

K<br />

V: Einführung in die Sozialwirtschaft 30<br />

V/Ü: Einführung in sozialpädagogisches<br />

Denken und Grundlagen der<br />

Sozialen Arbeit<br />

S/Ü: Einführung in kommunikatives<br />

Handeln<br />

V/Ü: Einführung in betriebswirtschaftliches<br />

Denken und Grundlagen<br />

der BWL<br />

V/Ü: Einführung in wissenschaftliches<br />

Arbeiten<br />

Modul 2<br />

Recht I – Einführung in das juristische<br />

Denken und Grundlagen des<br />

Rechts (7 ECTS)<br />

V: Einführung in das Öffentliche<br />

Recht<br />

33<br />

21<br />

21<br />

18<br />

K<br />

18<br />

V: Einführung in das Private Recht 18<br />

V: Einführung in das Sozialgesetzbuch<br />

Modul 3<br />

Volkswirtschafslehre -<br />

Mikroökonomische Theorie und ökonomisches<br />

Denken (6 ECTS)<br />

18<br />

V: Einführung in die VWL 21<br />

V: Mikroökonomische Theorie 21<br />

Modul 4<br />

Soziologische und psychologische<br />

Grundlagen der Sozialwirtschaft<br />

(9 ECTS)<br />

V: Soziologische Grundlagen der<br />

Sozialwirtschaft I<br />

V: Soziologische Grundlagen der<br />

Sozialwirtschaft II – ausgewählte<br />

Themen<br />

V: Psychologische Grundlagen der<br />

Sozialwirtschaft I<br />

K<br />

18<br />

18<br />

20<br />

S oder<br />

SE<br />

15

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />

V: Psychologische Grundlagen der<br />

Sozialwirtschaft II - ausgewählte<br />

Themen<br />

V/Ü: Empirische Sozialforschung 21<br />

Modul 5<br />

Technik der Finanzbuchführung<br />

(5 ECTS)<br />

V/Ü: Rechnungswesen I 24<br />

V/Ü: Rechnungswesen II 24<br />

Modul 6<br />

Studien- und Praxisschwerpunkt<br />

(6 ECTS)<br />

S: Theorie-Praxis-Seminar I 12<br />

21<br />

39<br />

K<br />

PB<br />

S: Theorie-Praxis-Seminar II 12<br />

V: Arbeitsfelder der Sozialwirtschaft<br />

21<br />

S: Wahlpflichtseminar I 21<br />

S: Wahlpflichtseminar II 21<br />

Modul 7<br />

Recht II – Die Bücher des SGB<br />

(7 ECTS)<br />

V: SGB II 12<br />

V: SGB III 12<br />

V: SGB IV und V 12<br />

V: SGB VI 12<br />

V: SGB XI 12<br />

V: SGB XII 21<br />

Modul 8<br />

Informationstechnologie<br />

(4 ECTS)<br />

V/S: Grundlagen der<br />

Informationstechnologie<br />

V/S: Kommunikation und Netze 15<br />

Modul 9<br />

Sozialwirtschaft II – Vertiefung<br />

(5 ECTS)<br />

K<br />

30<br />

K<br />

K

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />

V/Ü: Sozialwirtschaft I – Die Merkmale<br />

der Sozialwirtschaft<br />

V/Ü: Sozialwirtschaft II – Sozialwirtschaftliches<br />

interdisziplinäres<br />

Denken<br />

Modul 10<br />

Methoden der Sozialen Arbeit<br />

(9 ECTS)<br />

Ü: Kommunikatives Handeln –<br />

Vertiefung<br />

V/Ü: Soziale Einzelfallhilfe I 18<br />

22<br />

18<br />

18<br />

S oder<br />

SE<br />

V/Ü: Soziale Einzelfallhilfe II 18<br />

V/Ü: Gruppenarbeit I 18<br />

V/Ü: Gruppenarbeit II 15<br />

Modul 11<br />

Kosten- und Leistungsrechnung<br />

(5 ECTS)<br />

V/Ü: Kosten- und Leistungsrechnung<br />

I<br />

V/Ü: Kosten- und Leistungsrechnung<br />

II<br />

Modul 12<br />

Berufsethik und professionelles<br />

Handeln (5 ECTS)<br />

S: Reflexionsseminar I 24<br />

S: Reflexionsseminar II 24<br />

Modul 13<br />

Kommunikation und Darstellung<br />

(4 ECTS)<br />

S/Ü: Präsentation 15<br />

S/Ü: Moderation 15<br />

Modul 14<br />

Methoden der Sozialen Arbeit II<br />

(6 ECTS)<br />

V: Gemeinwesenarbeit und Sozialraumorientierung<br />

V: Soziale Netzwerkarbeit und<br />

case management<br />

S/Ü: Wahlpflichtseminar 15<br />

21<br />

10<br />

K<br />

21<br />

T<br />

P<br />

21<br />

21<br />

K

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />

Modul 15<br />

Recht III – Vertiefung (6 ECTS)<br />

V: BGB – Vertiefung 21<br />

V: Handels- und Gesellschaftsrecht<br />

S: Wahlpflichtseminar Recht 21<br />

Modul 16<br />

Investition und Finanzierung<br />

(5 ECTS)<br />

V: Investition und Finanzierung I 21<br />

V: Investition und Finanzierung II 21<br />

Modul 17<br />

Management und Führung I<br />

(9 ECTS)<br />

V/Ü: Organisation 15<br />

S/Ü: Planungs- und Entscheidungstechniken<br />

V: Projekt- und Prozessmanagement<br />

V: Qualitätsmanagement I 18<br />

Ü: Qualitätsmanagement II 15<br />

Modul 18<br />

Sozialwirtschaft und Ethik<br />

(5 ECTS)<br />

S: Sozialwirtschaft und Ethik I 21<br />

S: Sozialwirtschaft und Ethik II 21<br />

Modul 19<br />

Studien- und Praxisschwerpunkt II<br />

(10 ECTS)<br />

S: Theorie-Praxis-Seminar III 12<br />

23<br />

21<br />

K<br />

21<br />

K<br />

K<br />

21<br />

S<br />

RB<br />

und<br />

MP<br />

S: Theorie-Praxis-Seminar IV 12<br />

S: Wahlpflichtseminar 21<br />

Modul 20<br />

Management und Führung II<br />

(7 ECTS)<br />

V: Unternehmensführung 27<br />

V: Mitarbeiterführung 21<br />

K

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />

V: Grundlagen der Personalwirtschaft<br />

Modul 21<br />

Bilanzierung (5 ECTS)<br />

V/Ü: Bilanzierung I 21<br />

V/Ü: Bilanzierung II 21<br />

Modul 22<br />

Marketing und Fundraising<br />

(5 ECTS)<br />

V: Marketing I 21<br />

V: Marketing II 21<br />

V/Ü: Fundraising und social<br />

Sponsoring<br />

Modul 23<br />

Das Unternehmen in der makroökonomischen<br />

und politischen<br />

Umwelt<br />

(5 ECTS)<br />

V: Makroökonomie 21<br />

V: Sozialwirtschaft und Politik 21<br />

S Wahlpflichtseminar 21<br />

Modul 24<br />

Theorie- und Praxisprojekte I<br />

(10 ECTS)<br />

S/Ü: Planspiel – Konzeption 40<br />

Modul 25<br />

Personal- und Organisationsentwicklung<br />

(9 ECTS)<br />

V: Personalwirtschaft I 24<br />

Ü: Personalwirtschaft II 21<br />

V: Arbeitspsychologie I 18<br />

V: Arbeitspsychologie II 21<br />

V: Organisationsentwicklung 18<br />

24<br />

21<br />

18<br />

K<br />

K<br />

K<br />

SE<br />

K

Studium SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Lehrveranstaltung / Unit 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem.<br />

Modul 26<br />

Arbeits- und Tarifrecht (5 ECTS)<br />

V: Arbeitsrecht I 15<br />

V: Arbeitsrecht II 15<br />

V: Tarifrecht 21<br />

Modul 27<br />

Controlling (5 ECTS)<br />

V: Controlling I 24<br />

V: Controlling II 21<br />

Modul 28<br />

Studien- und Praxisschwerpunkt III<br />

(10 ECTS)<br />

S: Theorie-Praxis-Seminar V 12<br />

S: Theorie-Praxis-Seminar VI 12<br />

S: Wahlpflichtseminar I 21<br />

S: Wahlpflichtseminar II 21<br />

S: Trainingsseminar I 10<br />

S: Trainingsseminar II 10<br />

Modul 29<br />

Praxisbezogene Fallarbeit und<br />

Interdisziplinäres Denken (6 ECTS)<br />

S: Fallseminar Soziale Arbeit und<br />

Sozialwirtschaft<br />

S: Fallseminar Recht und Sozialwirtschaft<br />

S: Wahlpflichtseminar 21<br />

Modul 30<br />

Theorie- und Praxisprojekte II<br />

(5 ECTS)<br />

S: Planspiel – Finanzierung 40<br />

Modul 31<br />

Bachelor-Arbeit (12 ECTS)<br />

25<br />

21<br />

K<br />

K<br />

MP<br />

K<br />

21<br />

SE<br />

BA

Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />

7. Studieninhalte in den Studienfächern<br />

Das interdisziplinäre Studium der Sozialwirtschaft setzt sich aus den Studienfächern<br />

Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Recht, Psychologie,<br />

Soziologie, Philosophie, Sozialmedizin/Gesundheitswissenschaften und Informatik<br />

zusammen.<br />

Sozialarbeit/Sozialpädagogik<br />

Die meisten Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen, die mit dem Studiengang<br />

Sozialwirtschaft zusammenarbeiten, sind in dem Arbeitsfeld der Sozialarbeit/Sozialpädagogik<br />

tätig. In der Regel handelt es sich hierbei um Hilfen für Menschen,<br />

die in „Not“ sind (z. B. Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hilfe für psychisch kranke<br />

Menschen, Sozialhilfe, Jugendhilfe).<br />

In den Lehrveranstaltungen sollen die Studierenden den individuell helfenden und<br />

den gesellschaftlich-politischen Auftrag der Sozialarbeit erkennen und dabei eine<br />

eigene Positionsbestimmung vornehmen können. Ebenfalls soll ein umfassender<br />

Überblick über das differenzierte Arbeitsfeld der Sozialwirtschaft gegeben werden.<br />

Die Studierenden werden mit den wichtigsten Handlungsprinzipien sozialpädagogischer<br />

Methoden vertraut gemacht. Sie sollen befähigt werden, die Ausgangslagen<br />

in konkreten Hilfesituationen zu definieren, die im Einzelfall nötige Hilfe zu planen<br />

und den Verlauf eines Hilfeprozesses methodisch zu strukturieren und zu begleiten.<br />

Betriebswirtschaftslehre<br />

Das Interessenfeld der Betriebswirtschaftslehre sind die einzelnen Wirtschaftseinheiten<br />

„Betrieb“ bzw. „Unternehmung“, deren Strukturen und Prozesse. Die Betriebswirtschaftslehre<br />

gliedert sich als wissenschaftliche Disziplin traditionell in die „Allgemeine<br />

Betriebswirtschaftslehre“ und in die „Speziellen Betriebswirtschaftslehre“.<br />

Die „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ beschränkt sich auf die Untersuchung von<br />

wirtschaftlichen Tatbeständen, die für alle Betriebe bzw. Unternehmen gleichermaßen<br />

Gültigkeit haben. Als betriebliche Hauptfunktionen sind die Bereiche Beschaffung,<br />

Produktion, Absatz sowie Finanzierung und Investition zu nennen.<br />

Die „Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ ist damit das Fundament, auf dem die<br />

„Spezielle Betriebswirtschaftslehre“ der Sozialwirtschaft aufbaut. Von übergeordneter<br />

Bedeutung sind dabei Fragen der Unternehmensführung mit den Bereichen Personal,<br />

Organisation, Planung und Kontrolle.<br />

Um für verantwortungsvolle Tätigkeiten in Sozialwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen<br />

zu qualifizieren, werden im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre folgende<br />

Fachgebiete schwerpunktmäßig vermittelt:<br />

• Fundierte Fachkenntnisse im Rechnungswesen (Buchführung, Bilanzierung,<br />

Bilanzpolitik und Bilanzanalyse)<br />

• Anwendungsorientierte Betriebswirtschaftslehre (Kostenrechnung, Finanzierung,<br />

Investitionsrechnung, Marketing, Organisation, Controlling)<br />

• Grundlagen des Steuerrechts<br />

• Konzepte und Methoden modernen Managements.<br />

26

Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Volkswirtschaftslehre<br />

Die klassische Volkswirtschaftslehre untergliedert sich in drei Teilgebiete, die aufeinander<br />

aufbauen. Zunächst untersucht die „Mikroökonomie“ das Verhalten der einzelnen<br />

Wirtschaftssubjekte (Haushalte und Unternehmen) unter bestimmten Rahmenbedingungen.<br />

Aufbauend auf diesen Aussagen widmet sich die „Makroökonomie“<br />

der Gesamtheit wirtschaftlicher Gruppen. Dabei wird untersucht, wie sich Entscheidungen<br />

von Unternehmen, Haushalten und Staat in ihrer Gesamtheit auf eine<br />

Volkswirtschaft auswirken.<br />

Das dritte Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre ist die „Wirtschaftspolitik“. Sie kann als<br />

angewandte Mikro- und Makroökoomie definiert werden. Die Wirtschaftspolitik untersucht<br />

die Anforderungen an die wirtschaftliche Tätigkeit des Staates und deren mögliche<br />

Folgen, wie z. B. in der Finanz- und Sozialpolitik.<br />

Recht<br />

Das Recht bildet die Grundlage, an der sich zahlreiche sozialwirtschaftliche Aufgabenstellungen<br />

zu orientieren haben. Auf diese Weise lernen die Studierenden, Sachverhalte<br />

aus der Sichtweise des Juristen zu erfassen, in rechtliche Kategorien zu<br />

übertragen und mit gesetzlichen Bestimmungen zu arbeiten. Die Studierenden erfahren,<br />

dass Recht den Handlungsauftrag für sozialwirtschaftliche Arbeit festlegt und<br />

teilweise Grenzen definiert. Sie lernen, mit „Rechtskodifikationen“ und der rechtlichen<br />

„Subsumtionstechnik“ umzugehen (Orientierungswissen für den Umfang mit<br />

umfassenden Gesetzeswerken; Fähigkeit, abstrakte Normen auf konkrete Sachverhalte<br />

beziehen zu können).<br />

Psychologie<br />

Ein wesentliches Merkmal Sozialwirtschaftlicher Dienstleistungsunternehmen ist die<br />

Beschäftigung mit Menschen als MitarbeiterInnen sowie als Klienten/Kunden. Die<br />

Psychologie hilft uns, das Verhalten von Menschen zu verstehen, zu erklären und<br />

unter Umständen auch zu beeinflussen. Psychologie ist für die Sozialwirtschaft von<br />

grundlegender Bedeutung, da ohne genaue Kenntnis der funktionalen Zusammenhänge,<br />

die menschliches Verhalten bestimmen, es unmöglich ist, Menschen dazu zu<br />

verhelfen, ihr Erleben und Verhalten in einer für sie selbst und ihre Mitmenschen<br />

sinnvollen Weise zu steuern.<br />

Soziologie<br />

Die Studierenden sollen einen Einblick in soziologische Fragestellungen, Begriffe<br />

und Theorien gewinnen. Ihnen soll die Fähigkeit vermittelt werden, Situationen sozialwirtschaftlichen<br />

Handelns unter soziologischen Gesichtspunkten zu reflektieren. So<br />

werden Erkenntnisse über die Struktur, die Funktionen und Probleme der Familie in<br />

der modernen Gesellschaft gewonnen (Familiensoziologie). Ebenfalls wird das Lebensalter<br />

als eine der Grunddimensionen sozialer Strukturbildung und Ordnung thematisiert<br />

(Soziologie der Lebensalter).<br />

27

Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />

Die Studierenden lernen die Zusammenhänge zwischen sozialen Normierungen/Typisierungen/Sanktionierungen<br />

und abweichendem Verhalten verstehen (Soziologie<br />

abweichenden Verhaltens).<br />

Philosophie<br />

Die Studierenden sollen Grundbegriffe und Strukturen wissenschaftlicher Erkenntnisse<br />

kennen lernen und sich insbesondere mit der Bedeutung von Theorien für das<br />

praktische Handeln befassen. Im Mittelpunkt steht hierbei die „Ethik“. Es wird ein<br />

Überblick über ethisches Denken in der philosophischen Tradition gegeben. Die Studierenden<br />

lernen, ihre eigenen moralischen Überzeugungen weltanschaulich zu verorten,<br />

ethisch zu reflektieren und sie auf ihre berufliche Praxis zu beziehen. Ein besonderer<br />

Stellenwert kommt hierbei der Unternehmensethik zu.<br />

Sozialmedizin/Gesundheitswissenschaft<br />

Entsprechend ihrem Arbeitsfeld bzw. ihren Neigungen haben die Studierenden die<br />

Möglichkeit, in Wahlseminaren die sozialmedizinischen Grundlagen der einzelnen<br />

Arbeitsfelder zu erkennen.<br />

Die Studierenden können Grundkenntnisse über geistige und körperliche sowie über<br />

Mehrfachbehinderungen erwerben. Sie können die Möglichkeiten der medizinischen<br />

und sozialen Rehabilitation kennen lernen. Durch diese Kenntnisse werden sie Sicherheit<br />

im Umgang mit behinderten Menschen und ihren Angehörigen (Lehrveranstaltung<br />

„Behinderung und Rehabilitation“) erhalten.<br />

Die Studierenden können daneben Grundkenntnisse von verschiedenen Krankheitsbildern<br />

im Bereich des Erlebens und Verhaltens erwerben. Sie lernen verschiedene<br />

therapeutische Methoden kennen und sie machen sich mit dem angemessenen Umgang<br />

mit psychisch kranken Menschen vertraut (Lehrveranstaltung „Psychische Erkrankungen<br />

und Rehabilitation“).<br />

Insbesondere für Studierende, die im Bereich der Altenhilfe tätig sind, wird die Lehrveranstaltung<br />

„Alter und Rehabilitation“ angeboten. Darin werden u. a. Grundkenntnisse<br />

über Krankheitsformen und -verläufe im Alter vermittelt.<br />

Informatik<br />

Es werden sämtliche Grundkenntnisse vermittelt, die im beruflichen Arbeitsalltag<br />

notwendig sind. Ebenfalls werden Lehrveranstaltungen angeboten, in denen die Anwendungsorientierung<br />

der EDV im Vordergrund steht.<br />

Vertiefungsrichtung/Arbeitsfeld<br />

Daneben werden Lehrveranstaltungen speziell für das Arbeitsfeld (= Vertiefungsrichtung),<br />

das durch die Wahl des Ausbildungsbetriebes bestimmt wird, angeboten.<br />

Hierdurch können im Arbeitsfeld Spezialkenntnisse erworben und die spezifischen<br />

Bedürfnisse der Ausbildungsbetriebe berücksichtigt werden.<br />

28

Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />

8. Die Vertiefungen<br />

Die Studierenden der Sozialwirtschaft belegen bei 88 % (= 1604 Präsenzstunden)<br />

aller Lehrveranstaltungen (in Höhe von insgesamt 1823 Stunden) die gleichen Angebote.<br />

Damit werden -unabhängig vom Arbeitsfeld des Ausbildungsbetriebes- einheitliche<br />

sozialwirtschaftliche Fachkenntnisse vermittelt. Diese Ausbildung ermöglicht<br />

es den Absolventinnen und Absolventen, in allen Arbeitsfeldern der Sozialwirtschaft<br />

tätig sein zu können.<br />

Aktuell bestehen die Vertiefungen Altenhilfe, Behindertenhilfe, Klinikmanagement<br />

und Öffentliche Sozialverwaltung (Sozialamt, Jugendamt, Job Center). Weitere Vertiefungen<br />

sind entsprechend dem Bedarf geplant. Studierende, die keinem dieser<br />

Arbeitsfelder angehören, können sich ein Arbeitsfeld auswählen.<br />

Für die spezifischen Lehrangebote in den Vertiefungen sind insgesamt 219 Stunden<br />

(= 12 % aller Präsenzstunden) vorgesehen. Die 219 Stunden können unterteilt werden<br />

in<br />

• Theorie-Praxis-Seminare (12 Stunden pro Theoriephase) = 72 Stunden<br />

• Wahlpflichtseminare in den einzelnen Modulen = 147 Stunden.<br />

In den Theorie-Praxis-Seminaren wird neben den Grundlagen der jeweiligen Arbeitsfelder<br />

insbesondere eine enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis bzw. Praxis<br />

und Theorie angestrebt.<br />

Beispiele für Lehrangebote in den Wahlpflichtseminaren sind:<br />

Einführung in medizinische Grundlagen und in die Pflegewissenschaften, Behindertenpädagogik,<br />

Vertiefungen in SGB II, SGB V und VI, SGB VIII, SGB IX, SGB XII,<br />

Heimrecht, Betreuungsrecht, BGB-Vertiefung, Investition und Finanzierung - Vertiefung,<br />

Besonderheiten des Arbeitsfeldes im Rechnungswesen, der Kosten- und Leistungsrechnung,<br />

der Bilanzierung und der Finanzierung, Supervision, Europäisches<br />

Sozialrecht, Einführung in die Steuerlehre, Strafrecht usw.<br />

29

Studieninhalte SOZIALWIRTSCHAFT<br />

9. Praxisphasen in den Ausbildungseinrichtungen<br />

Vermittlung sozialwirtschaftlicher Praxisinhalte<br />

Sozialwirtschaft ist eine Synthese aus Sozialer Arbeit und Betriebswirtschaft.<br />

Dies muss auch in der praktischen Ausbildung zum Ausdruck kommen.<br />

Soweit und wo immer dies möglich ist, sollten die Studierenden daher von Beginn<br />

ihrer praktischen Ausbildung an mit Aufgaben- und Problemstellungen konfrontiert<br />

werden, die eine integrierte Denk- und Handlungsweise erfordern. Damit wird einem<br />

ganzheitlichen Ansatz und dem Selbstverständnis der Sozialwirtschaft als einer interdisziplinären<br />

Wissenschaft Rechnung getragen.<br />

Wichtig wird es hierbei sein, dass die Studierenden das sozialpädagogische Arbeitsfeld<br />

intensiv kennenlernen, da die Sozialwirtschaft davon ausgeht, dass fundierte<br />

Entscheidungen über soziale Sachverhalte nur in genauer Kenntnis des sozialen<br />

Aufgabenfeldes getroffen werden können.<br />

Dies setzt voraus, dass die Studierenden praktische Erfahrungen im Umgang mit<br />

dem Klientel machen bzw. (evtl. bereits vor Beginn der Ausbildung) gemacht haben.<br />

Sie sollen einen fachlich kompetenten und vertieften Einblick in die Lebenswelt des<br />

Klientels erhalten und die Anwendung sozialpädagogischer Methoden kennen lernen.<br />

Ebenfalls sollen die Studierenden in den betriebswirtschaftlichen und kaufmännischen<br />

Bereichen ihrer Ausbildungsstätten eingesetzt werden, um die in der Theorie<br />

vermittelten Lehrinhalte in der Praxis umzusetzen und zu erweitern. Hierbei sollen<br />

sie insbesondere mit Aufgabenstellungen konfrontiert werden, in denen soziale und<br />

wirtschaftliche Anforderungen aufeinander treffen.<br />

Rahmenplan für das angeleitete Studium in der Praxis<br />

Der Rahmenplan vermittelt Grundinhalte, die in den Ausbildungsplänen der Studienschwerpunkte<br />

wiederkehren, er dient als Orientierungshilfe und als Basis für den individuellen<br />

Praxisplan der Studierenden.<br />

Grundsätzlich muss dem Studierenden eine Anleitung zugeordnet werden, die für<br />

den Studierenden die Gesamtorganisation der Ausbildung übernimmt und als Bindeglied<br />

zur Dualen Hochschule fungiert.<br />

Die Anleitung kann die Aufgabe der konkreten Betreuung und Anleitung in einzelnen<br />

Praxisphasen an weitere (Unter-) Anleitungen delegieren. Grundsätzlich muss zu<br />

Beginn und zum Ende jeder Praxisphase ein Anleitungsgespräch geführt werden.<br />

Daneben wird empfohlen, zur Hälfte einer Praxisphase (bei Bedarf) ein weiteres Anleitungsgespräch<br />

zu vereinbaren. Zu Beginn einer Praxisphase ist die konkrete Planung<br />

der Praxisphase zu besprechen, Erwartungshaltungen sind zu klären. Am Ende<br />

der Praxisphase hat eine Evaluation der Anleitung, der Inhalte sowie der Arbeit des<br />

Studierenden zu erfolgen. Ebenfalls soll die nächste Praxisphase in groben Inhalten<br />

festgelegt werden.<br />

Ziel der Ausbildung muss es sein, dass die Studierenden – nachdem sie zu Beginn<br />

ihrer Ausbildung weitgehend unter Anleitung arbeiten – im Laufe der Ausbildung bei<br />

wachsender fachlicher und persönlicher Eigenkompetenz immer eigenverantwortlicher<br />

und selbständiger Aufgaben übernehmen können.<br />

30

Ausbildungsplan: 1. Praxisphase<br />

Praktische Ausbildung<br />

Kennen lernen des Unternehmens<br />

Kennen lernen der Klienten<br />

Kontakt zu Klienten<br />

(teilnehmende Beobachtung)<br />

Einführung in den praktischen Umgang mit Klienten<br />

(Erläuterung des sozialpädagogischen Handelns)<br />

Kennen lernen der Mitarbeiter und ihrer<br />

Funktionen (Zuständigkeiten)<br />

Kennen lernen des betrieblichen<br />

Rechnungswesens<br />

Ausführung von Buchungsvorgängen<br />

Ausbildungsplan: 2. Praxisphase<br />

Einübung in die Soziale Arbeit im Praxisfeld<br />

Einüben in die Methoden der Sozialen Arbeit<br />

- selbständige Erfüllung einfacher Aufgaben<br />

- Einführung in schwierige Aufgaben unter<br />

Anleitung<br />

Die Kosten- und Leistungsrechnung im<br />

Unternehmen<br />

Einüben der KLR in der Praxis<br />

31<br />

Praxisbegleitende Information u. Reflexion<br />

- Leitbild, Unternehmenskultur, Ziele,<br />

Geschichte<br />

- Organisationsstrukturen (Organigramm,<br />

Geschäftsverteilungen, Dienstanweisungen,<br />

Arbeitszeitregelungen)<br />

- Finanzierungsstrukturen<br />

- Gesetzlicher Handlungsauftrag<br />

- Informationen über besondere Merkmale<br />

der Klienten<br />

- Grundsätze für den Umgang mit Klienten<br />

- rechtliche Grundlagen und<br />

Dienstvorschriften (z. B. Hausordnung,<br />

Schweigepflicht, interne Dienst-<br />

Anweisungen), inhaltliche Zielsetzungen<br />

konzeptionelle Vorgaben<br />

- Vertraut werden mit beruflichen Alltagshandlungen<br />

- Informationen über die Professionen, die<br />

im Unternehmen tätig sind (z. B. Betriebswirte,<br />

Verwaltungswirte, Sozialpädagogen, Pflegefachkräfte<br />

usw.) und deren Aufgaben<br />

- Erläuterungen und Verordnungen, Vorschriften<br />

usw.<br />

- Erläuterung der angewandten Methoden der<br />

Sozialen Arbeit<br />

- Information und Reflexion der Handlungsvollzüge<br />

- Reflexion der Arbeit und der Stellung des Studierenden<br />

im Unternehmen sowie der Ausbildung<br />

- Ergänzende Informationen zur KLR

Ausbildungsplan: 3. Praxisphase<br />

Praktische Ausbildung<br />

Die Finanzierung des Unternehmens<br />

nach Möglichkeit: Teilnahme an Pflegesatzverhandlungen<br />

Das Qualitätsmanagement<br />

Mitarbeit beim QM-Beauftragten<br />

Die Organisation des Unternehmens<br />

Übernahme einer organisatorischen Aufgabenstellung<br />

Ausbildungsplan: 4. u. 5. Praxisphase<br />

Die Personalwirtschaft<br />

Prozesshaftes Einbeziehen in das<br />

Personalwesen<br />

Personalbedarfsplanung, Stellenausschreibung,<br />

Personalauswahl, Abschluss eines Arbeitsvertrages,<br />

Vergütung/Lohn<br />

Das Marketing<br />

Analyse der Kommunikations- und/oder Distributionspolitik<br />

des Unternehmens und/oder<br />

Fundraising und social sponsoring im Unternehmen<br />

Die pädagogische Konzeption des<br />

Unternehmens<br />

Der Jahresabschluss<br />

nach Möglichkeit: Beteiligung bei der Aufstellung<br />

des Jahresabschlusses bzw. des Haushaltsplanes<br />

Ausbildungsplan: 6. Praxisphase<br />

Führungsaufgaben im Unternehmen<br />

- Mitarbeit im Controlling<br />

- Assistenz der Unternehmensleitung<br />

oder Bereichsleitung<br />

32<br />

Praxisbegleitende Information und Reflexion<br />

- detaillierte Information über die Finanzierung<br />

des Unternehmens<br />

a) Finanzierung des laufenden Betriebs<br />

b) Investitionsfinanzierung<br />

- Information über das betriebliche QM-System<br />

- detaillierte Information über die Aufbau- und<br />

die Ablauforganisation<br />

- Erläuterung der Bedeutung der Personalwirtschaft<br />

im Unternehmen, aktuelle personalwirtschaftliche<br />

Aufgaben- und Problemstellungen,<br />

personalwirtschaftliche Konzeption<br />

- Vorstellung der Marketing-Konzeption<br />

- Information über die pädagogische Konzeption<br />

und (damit verbunden) Analyse der baulichen<br />

Konzeption<br />

- Information über die Bilanz und die Gewinn-<br />

und Verlustrechnung des Unternehmens bzw.<br />

die Haushaltsplanung<br />

- Information über Führungsaufgaben und den<br />

Alltag

10. Eignung von Ausbildungseinrichtungen<br />

Die Grundsätze für die Eignung von Ausbildungsstätten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg<br />

sagen im Wesentlichen aus, dass<br />

• die in den Ausbildungsplänen des jeweiligen Studiengangs vorgeschriebenen<br />

Ausbildungsinhalte vermittelt werden müssen,<br />

• geeignetes Ausbildungspersonal vorhanden sein muss,<br />

• anhand des Ausbildungsplans ein konkreter Einsatzplan aufzustellen ist,<br />

• die Ausbildung planmäßig und vollständig durchgeführt werden muss.<br />

Der Ausbildungsvertrag regelt unter anderem die Ausbildungszeit, die Pflichten des<br />

Anstellungsträgers und des/der Auszubildenden sowie die Ausbildungsvergütung.<br />

Für letztere gelten die tariflichen Vergütungsregeln für Auszubildende in den jeweiligen<br />

Tarifbereichen. Im Studiengang Sozialwirtschaft sind mindestens die Vergütungen<br />

des Manteltarifvertrags für Auszubildende bei Bund und Ländern zugrunde zu<br />

legen. Soweit tarifliche Regelungen nicht bestehen, können im Einzelfall monatliche<br />

Ausbildungsvergütungen in Höhe von mindestens 70 % der Vergütungssätze des<br />

Ausbildungstarifvertrags für Auszubildende bei Bund und Ländern vereinbart werden<br />

(Beschluss des Kuratoriums der Berufsakademie Baden-Württemberg vom 12. April<br />

1989).<br />

Das Land Baden-Württemberg legt Mindestvergütungssätze fest. Diese sind auf der<br />

Homepage der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

veröffentlicht.<br />

www.dhbw-vs.de<br />

33

Partner der Dualen Hochschule<br />

Baden-Württemberg<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V.<br />

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> ist in vielfältiger Weise auf die Unterstützung<br />

durch ihre Partner angewiesen. Hierfür wurde im Jahr 1983 der gemeinnützige Verein Partner<br />

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V. („Partnerverein“) gegründet,<br />

der derzeit ca. 900 Mitglieder zählt.<br />

Werden auch Sie Mitglied in unserem Förderverein!<br />

Der Jahresbeitrag für Unternehmen/Institutionen beträgt derzeit 75,00 €, für natürliche Personen 15,00 €.<br />

Wir freuen uns selbstverständlich auch über eine Einzelspende, für die Sie umgehend eine Spendenbescheinigung<br />

erhalten.<br />

Der Partnerverein ist eine gemeinnützige Institution, in der sich<br />

• die Ausbildungsstätten,<br />

• Lehrbeauftragte und Professoren der Dualen Hochschule Baden-Württemberg<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong>,<br />

• Absolventen und Studierende und<br />

• Freunde der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

engagieren, insbesondere um<br />

• für die Idee der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> zu werben,<br />

• die Verbundenheit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> mit ihren ehemaligen<br />

Studierenden, mit Dozenten, Freunden und Förderern zu pflegen,<br />

• die Lehrtätigkeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong>, ihre Studierenden<br />

und Absolventen zu fördern,<br />

• Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu organisieren und durchzuführen,<br />

• Studierenden einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen.<br />

Als Mitglied des Partnervereins<br />

• werden Sie zu allen Campus Abenden (Vorträge über aktuelle Themen) eingeladen.<br />

Die Teilnahme ist kostenlos.<br />

• erhalten Sie Einladungen zu Veranstaltungen des Partnervereins.<br />

• erhalten Sie den quartalsweise erscheinenden „Blickpunkt“, um sich immer über die aktuellen Entwicklungen<br />

an Ihrer Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> auf dem Laufenden<br />

zu halten.<br />

• unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag die aktuellen Studierenden und finanzieren Anschaffungen, die<br />

sonst nicht getätigt werden könnten.<br />

• halten Sie Kontakt zu uns und das ist uns wichtig.<br />

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann füllen Sie bitte den umseitigen Mitgliedsantrag aus und senden<br />

uns diesen zu. Für Fragen steht Ihnen selbstverständlich auch der Geschäftsführer des Vereins, Prof.<br />

Dr. Wolfgang Hirschberger, Tel. 07720 3906-140, E-Mail: wolfgang.hirschberger@dhbw-vs.de, gerne zur<br />

Verfügung. Weitere Informationen (z. B. die Satzung des Vereins) erhalten Sie unter<br />

www.dh-vs-partnerverein.de.<br />

34

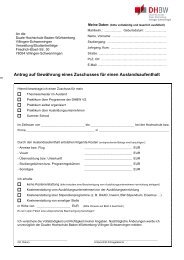

-<br />

Partner der Dualen Hochschule<br />

Baden-Württemberg<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V.<br />

Partner der Dualen Hochschule<br />

Baden-Württemberg<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V. Fax-Nr. 07720 3906-119<br />

Friedrich-Ebert-Straße 30<br />

78054 <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong><br />

<strong>Aufnahmeantrag</strong><br />

Natürliche Person<br />

Unternehmen / Institution<br />

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein Partner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg<br />

<strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten zum Zwecke<br />

der Mitgliederverwaltung und des Beitragseinzuges elektronisch gespeichert werden.<br />

Name<br />

Unternehmen/Institution:<br />

Straße<br />

Telefon<br />

Für Absolventen der <strong>DHBW</strong> VS bzw. BA VS<br />

Studiengang<br />

Datum<br />

Abbuchungsermächtigung<br />

Vorname<br />

PLZ<br />

E-Mail<br />

Unterschrift<br />

35<br />

Ort<br />

geb. am<br />

Studienbeginn (Jahr)<br />

Ich ermächtige den Partner der Dualen Hochschule Baden-Württemberg <strong>Villingen</strong>-<strong>Schwenningen</strong> e. V.<br />

jederzeit widerruflich den Jahresbeitrag von meinem u. a. Konto abzubuchen.<br />

Kontonummer<br />

Bank/Spk.<br />

Datum<br />

BLZ<br />

Unterschrift