Angewandte Geographie - Geographisches Institut der RWTH Aachen

Angewandte Geographie - Geographisches Institut der RWTH Aachen

Angewandte Geographie - Geographisches Institut der RWTH Aachen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

MODULHANDBUCH<br />

M.Sc.-Studiengang<br />

„<strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong>“<br />

<strong>Geographisches</strong> <strong>Institut</strong><br />

Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik<br />

Stand: 29. Mai 2008

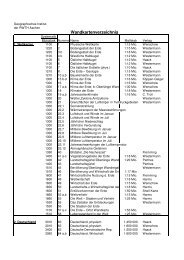

Inhaltsverzeichnis<br />

I. Pflichtbereich <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> 3<br />

II. Wahlpflichtbereich <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> 6<br />

III. Wahlpflichtbereich Wirtschaftsgeographie im M.Sc.<br />

<strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> 11<br />

IV. Nebenfächer 15<br />

Abfallwirtschaft und Umwelttechnik 15<br />

Biologie 19<br />

Geologie I 21<br />

Geologie II 24<br />

Informatik 29<br />

Mathematik 36<br />

Rohstoffversorgung von Industrielän<strong>der</strong>n 42<br />

Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft I 46<br />

Siedlungswasser- und Siedlungsabfallwirtschaft II 54<br />

Stadtplanung 61<br />

Verkehrswesen und Raumplanung I 65<br />

Verkehrswesen und Raumplanung II 71<br />

Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte 78<br />

<strong>Geographie</strong> (für 2-Fach B.A.) 81<br />

V. Wahlpflichtbereich Vertiefung 84<br />

Fernerkundung 84<br />

Geodäsie 85<br />

Management von Altlasten 87<br />

Qualitäts- und Wassermanagementsysteme 89<br />

Rechtswissenschaften 90<br />

Ressourcengeologie 91<br />

Spezielle Geoökologie: Boden und Wasser 93<br />

Umweltbiologie 95<br />

Umweltgeochemie 97<br />

Umweltmanagement 98<br />

Verwaltungsrecht und kommunales Management 100<br />

Wirtschaftswissenschaften (BWL) 101

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

I. Pflichtbereich <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

Geographische Methoden 3<br />

Modulbeauftragte: Prof. Dr. Chr. Schnei<strong>der</strong><br />

Dozenten: Wieger, Schnei<strong>der</strong>, weitere Mitarbeiter des Geographischen <strong>Institut</strong>s<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />

M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

MSc-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

1-2 Semester 1. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung/Übung: Geostatistik II<br />

Lehrformen<br />

b) Übung: GIS Vertiefung<br />

c) Übung: Karteninterpretation<br />

Voraussetzungen keine<br />

Lern-/<br />

a) Vorlesung/Übung Geostatistik II: Die Studierenden sollen spezielle statistische<br />

Qualifikationsziele Instrumentarien für quantitative Raumanalysen kennen lernen, <strong>der</strong>en Einsatz einen<br />

größeren Aufwand erfor<strong>der</strong>t als die einfachen, in den Grundkursen für Statistik behandelten<br />

Verfahren.<br />

b) Übung GIS Vertiefung: Es werden die Kenntnisse über GIS-Arbeitstechniken vertieft.<br />

Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, komplexe digitale<br />

Raumanalysewerkzeuge einzusetzen.<br />

c) Übung Karteninterpretation: Die Studierenden erlernen die Technik <strong>der</strong> Interpretation<br />

geographischer Medien auf <strong>der</strong> Basis topographischer und thematischer Karten<br />

Deutschlands, Mitteleuropas und außereuropäischer Beispielräume. Dabei werden<br />

vor allem kulturgeographische, wirtschaftsgeographische und physisch-<br />

Inhalte<br />

geographische Inhalte zur regionalen <strong>Geographie</strong> Mitteleuropas vermittelt.<br />

a) Vorlesung/Übung Geostatistik II: komplexe statistische Analysen<br />

(exemplarisch) Literatur:<br />

BAHRENBERG & GIESE (1992): Statistische Methoden in <strong>der</strong> <strong>Geographie</strong> 2.<br />

VON STORCH & W. ZWIERS (1999): Statistical Analysis in Climate Research<br />

GRIFFITH & AMRHEIN (1997): Multivariate Statistical Analysis for Geographers<br />

b) Übung GIS Vertiefung: Vertiefen von GIS-Arbeitstechniken insbeson<strong>der</strong>e in Bezug<br />

auf Rasterdatenanalyse (Spatial-Analyst-Prozesse) und Netzwerkanalysen, Bearbeiten<br />

von Fernerkundungsdaten mit GIS-Werkzeugen<br />

Literatur:<br />

MACH, R. (2006): Visualisierung digitaler Gelände- und Landschaftsdaten. Berlin,<br />

Springer Verlag.<br />

HEYWOOD, I., CORNELIUS, S. & CARVER, S. (2006): An Introdution to Geographical Information<br />

Systems. Harlow, Pearson Education Ltd.<br />

c) Übung Karteninterpretation: Methoden <strong>der</strong> Karteninterpretation auf verschiedenen<br />

Maßstäben und aus verschiedenen Landschaften Deutschlands, Mitteleuropas sowie<br />

von Landschaftsräumen Außereuropas.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 3

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Gruppengröße a) 40 b) 20 c) 20<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 90 h b) 60 h c) 30 h<br />

Summe: 180 h<br />

CP<br />

a) 4 b) 3 c) 2<br />

Kreditpunkte: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Klausur (60 Minuten), die Zulassung zur Klausur erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßi-<br />

Vergabe von CP<br />

gen und erfolgreichen Bearbeitung von Übungsaufgaben<br />

b) Hausarbeit (Projektarbeit mit 4 Wochen Bearbeitungszeit), die Zulassung zur Teilmodulprüfung<br />

erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> regelmäßigen Teilnahme an <strong>der</strong> Übung sowie<br />

<strong>der</strong> erfolgreichen Bearbeitung von Übungsaufgaben.<br />

c) Klausur (60 Minuten)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet<br />

Regionale <strong>Geographie</strong> 2<br />

Modulbeauftragte: Prof. C. Pfaffenbach<br />

Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer<br />

M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

1 Semester<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Großes Regionalpraktikum (Geo/WiGeo nach Wahl) (7 Tage)<br />

Lehrformen<br />

b) Regionalseminar<br />

Voraussetzungen keine<br />

Lern- /<br />

Qualifikationsziele<br />

Inhalte<br />

(exemplarisch)<br />

Studienjahr<br />

1. Studienjahr (SS)<br />

Ziel des Moduls ist es, die Studierenden an Hand eines Beispielraumes in die Arbeitsweisen<br />

und Bearbeitungsmethoden in <strong>der</strong> Regionalen <strong>Geographie</strong> unter stadtund<br />

/ o<strong>der</strong> physisch-geographischen Aspekten einzuführen. Nach Abschluss dieses<br />

Moduls sollen die Studierenden die Fähigkeit erworben haben, regionalwissenschaftliche<br />

Fragestellungen entsprechend <strong>der</strong> gewählten Vertiefungsmöglichkeit selbstständig<br />

unter Anwendung geeigneter Recherchetechniken (z. B. Recherche in Archiven, Regionalbibliotheken,<br />

Kartenstudium, Befragung) in einem für sie fremden Raum zu bearbeiten.<br />

Exkursion und Exkursionsseminar bilden dabei eine Einheit. Sie haben einen Teilraum<br />

innerhalb o<strong>der</strong> außerhalb Europas zum Thema, wobei im Blickpunkt Fragestellungen<br />

aus <strong>der</strong> gewählten Vertiefungsrichtung stehen. Im Seminar werden i. d. R. allgemeine<br />

Rahmenbedingungen des Raumes erarbeitet, während die Exkursion diese exemplarisch<br />

und am Anschauungsbeispiel vertieft. Das Exkursionsseminar o<strong>der</strong> Teile davon<br />

können in die Exkursion integriert werden, so dass je nach Gewichtung für die Bearbeitung<br />

im Gelände ein Zeitraum von bis zu 10 Tagen zur Verfügung stehen kann.<br />

a) Großes Regionalpraktikum: Regionalpraktikum mit Geländeanalyse, regionaler<br />

Recherche, Interviews u. ä. in einem je nach gewählter Vertiefungsrichtung nach<br />

physisch-geographischen, kulturgeographischen o<strong>der</strong> wirtschaftsgeographischen<br />

Gesichtspunkten abgegrenzten Raum.<br />

b) Regionalseminar als Grundlage und Vorbereitung zum Großen Regionalpraktikum:<br />

Erarbeitung <strong>der</strong> für das Exkursionsgebiet typischen Raumstrukturen an Hand von<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 4

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Gruppengröße 20<br />

Hausarbeiten und Referaten.<br />

Kontaktzeit<br />

a) 15 h b) 80 h<br />

Summe: 95 h<br />

Selbststudium a) 25 h b) 30 h<br />

Summe: 55 h<br />

CP<br />

a) und b) 5 CP<br />

Kreditpunkte: 5 CP<br />

Voraussetzung für die a) Protokoll: Aufarbeitung und Darstellung <strong>der</strong> Inhalte eines Abschnittes <strong>der</strong> Exkursi-<br />

Vergabe von CP<br />

on, Bearbeitungszeit: 4 Wochen,<br />

b) Hausarbeit (Bearbeitungszeit: 4 Wochen, Gewichtung 50 %) im Umfang von maximal<br />

20 Seiten sowie dazugehörige Präsentation (Referat, Dauer: 20 bis 40 Minuten,<br />

Gewichtung: 50 %) im Exkursionsseminar<br />

zu a) und b): je nach Untersuchungsraum und Seminargröße ist die Bearbeitung in<br />

Kleingruppen von bis zu 3 Studierenden möglich<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 5

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

II. Wahlpflichtbereich Kern <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

Landschaftssystemanalyse<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. F. Lehmkuhl<br />

Dozenten: Prof. Dr. F. Lehmkuhl; Prof. Dr. H. Stanjek<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />

M.Sc. - Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

M. Sc. - Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

2 Semester 1. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung und Übung: Landschaftsgenese und quartäre Dynamik<br />

Lehrformen<br />

b) Vorlesung und Übung: Prozesse in Böden<br />

c) Gelände- und Laborpraktikum: Relief und Boden<br />

Voraussetzungen keine<br />

Lern-/<br />

Qualifikationsziele<br />

Ziel des Moduls ist es, den Studierenden eine Einführung in die grundlegenden Begriffe,<br />

Konzepte, Arbeitsweisen und Fragestellungen <strong>der</strong> Landschaftssystemanalyse (Relief,<br />

Vegetation, Klima, Hydrologie und Boden) zu vermitteln. Nach Abschluss dieses Moduls<br />

sind die Studierenden in <strong>der</strong> Lage, in unterschiedlichen Landschaftsregionen und auf<br />

verschiedenen Maßstabsebenen aktuelle angewandte Problemstellungen zu identifizieren.<br />

Sie haben die Fähigkeit erworben auf spezielle landschaftsökologische Problemstellungen<br />

hin zielgerichtet eine sinnvolle Beprobungs- und Analysestrategie zu entwickeln,<br />

die erworbenen Daten zu interpretieren und Lösungsvorschläge zu entwerfen.<br />

Inhalte<br />

a) Vorlesung/Übung: Landschaftsgenese und quartäre Dynamik: In <strong>der</strong> Vorlesung<br />

(exemplarisch)<br />

werden die Wirkungen von aktuellen, vorzeitlichen und zukünftigen Klimaverän<strong>der</strong>ungen<br />

im Quartär auf die verschiedenen Komponenten des Systems Landschaft<br />

dargestellt. Im 2. Teil <strong>der</strong> Vorlesung werden die daraus resultierende räumliche<br />

Verbreitung bodenbilden<strong>der</strong> Sedimente und Substrate <strong>der</strong> Erde und ihre Bedeutung<br />

für den wirtschaftenden Menschen abgeleitet.<br />

b) Vorlesung Prozesse in Böden: Ausgehend von den bodenbildenden Faktoren werden<br />

Prozesse <strong>der</strong> Bodengenese und Bodenentwicklung vorgestellt. Ferner werden<br />

physikalische und chemische Eigenschaften von oberflächennahen Substraten und<br />

Böden und ihre Bedeutung für die Georessource Boden vermittelt.<br />

c) Gelände und Laborpraktikum (Relief und Boden): Eine Vertiefung in die digitale<br />

Reliefanalyse ermöglicht die Darstellung <strong>der</strong> wechselseitigen Abhängigkeiten Relief<br />

– Sediment – Boden. Eine Verifizierung dieser Daten erfolgt im Gelände und Labor.<br />

Des weiteren werden anhand unterschiedlicher Bodentypen im Gelände die Bodenprofilansprache<br />

erlernt sowie die zielgerichtete Beprobung diskutiert und durchgeführt.<br />

Im Labor werden bodenkundliche Standardparameter analysiert und verschiedene<br />

Methoden für unterschiedliche Probentypen und Fragestellungen hinsichtlich<br />

Fehlerquellen und Anwendbarkeit verglichen.<br />

Gruppengröße a) und b) 50 c) 12<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe : 90 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />

Summe: 180 h<br />

CP<br />

a) 3 b) 3 c) 3<br />

CP: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Klausur (60 Minuten) o<strong>der</strong> mündliche Prüfung (15 min)<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 6

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Vergabe von CP b) Klausur (45 Minuten)<br />

c) Protokoll (Bearbeitungszeit 4 Wochen) zum Geländepraktikum, Praktikumsbericht von<br />

ca. 20 Seiten je Gruppe (50%), Bewertung <strong>der</strong> praktischen Arbeit im Labor (50%)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

<strong>Angewandte</strong> Klimatologie und Hydrologie<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. C. Schnei<strong>der</strong><br />

Dozenten: Prof. Dr. C. Schnei<strong>der</strong>, Prof. Dr. H. Nacken, Dr. G. Ketzler<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />

M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

1-2 Semester 1. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung und Übung: Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht (WS)<br />

Lehrformen<br />

b) Vorlesung und Übung: Wasserwirtschaft und Hydrologie I (WS)<br />

c) Praktikum Stadt- und Geländeklimatologie (SS)<br />

Voraussetzungen keine<br />

Lern-/<br />

a) Vorlesung Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht: Die Vorlesung vermittelt ein grund-<br />

Qualifikationsziele legendes Verständnis <strong>der</strong> Austauschbeziehungen von Impuls, Masse und Energie –<br />

insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Energie- und Strahlungsbilanz - zwischen Atmosphäre und Oberfläche<br />

in Abhängigkeit <strong>der</strong> Schichtung <strong>der</strong> Luft und <strong>der</strong> Bodenbeschaffenheit. Die<br />

Bedeutung dieser Zusammenhänge für Mensch und Landschaft werden herausgearbeitet.<br />

Dabei werden auch regionale und synoptische Aspekte <strong>der</strong> <strong>Angewandte</strong>n<br />

Klimatologie thematisiert.<br />

b) Vorlesung und Übung: Wasserwirtschaft und Hydrologie: Die Studierenden sollen<br />

eine profunde Wissensbasis zu den Prozessabläufen des Wasserkreislaufes (Hydrologie)<br />

erhalten und die Zusammenhänge <strong>der</strong> qualitativen und quantitativen Wasserwirtschaft<br />

anhand von Anwendungsbeispielen erarbeiten. Dabei sollen die Studierenden<br />

lernen, eigenständig konkreten Aufgaben aus <strong>der</strong> Wasserwirtschaft zu lösen<br />

und ihr erarbeitetes Wissen im Rahmen des self-assement fortlaufend überprüfen.<br />

c) Praktikum Stadt- und Geländeklimatologie: Erarbeitung und Einübung spezieller Untersuchungsmethoden<br />

und Analysewerkzeuge für den Zustand <strong>der</strong> bodennahen Luft<br />

und die Energie- und Strahlungsbilanz <strong>der</strong> Grenzschicht im Zusammenhang mit angewandten<br />

Fragestellungen <strong>der</strong> Stadt- und Geländeklimatologie.<br />

Inhalte<br />

a) Vorlesung Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht:<br />

(exemplarisch) • Energie- und Strahlungsbilanz an natürlichen und künstlichen Oberflächen<br />

• Messung und Parametrisierung von Energieflussgrößen <strong>der</strong> bodennahen Luft,<br />

• Massenaustausche zwischen Atmosphäre und Bodenoberfläche<br />

• Regionale Aspekte <strong>der</strong> <strong>Angewandte</strong>n und synoptischen Klimatologie<br />

• Raumzeitliche Klimavariabilität<br />

Literatur:<br />

Geiger, R. (1961): Das Klima <strong>der</strong> bodennahen Luftschicht.<br />

Bendix, J. (2004): Geländeklimatologie.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 7

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

b) Vorlesung Wasserwirtschaft und Hydrologie I:<br />

• Aufbau und Funktionsweise des Wasserhaushaltes<br />

• Grundlagen <strong>der</strong> Teilkompartimente Nie<strong>der</strong>schlag, Verdunstung, Abfluss und Speicherung<br />

• Grundlagen <strong>der</strong> quantitativen und qualitativen Wasserwirtschaft<br />

• Grundlagen <strong>der</strong> Herleitung von Bemessungswerten in <strong>der</strong> Wasserwirtschaft (hydrologische<br />

Statistik)<br />

• Anwendungsbeispiele aus <strong>der</strong> Wasserwirtschaft (Ausweisung von Retentionsflächen,<br />

Hochwasserschadenspotenzial-Analysen, Erosionsmodellierung, Speicherwirtschaft,<br />

DV-Aufgaben in <strong>der</strong> Hydrologie)<br />

Literatur: Fachliteratur wird im LMS (Learning Management System) fortlaufend themenspezifisch<br />

aktualisiert.<br />

Gruppengröße<br />

c) Praktikum Stadt- und Geländeklimatologie: Durchführung von Messprogrammen zu<br />

angewandten Fragestellungen <strong>der</strong> Stadt- bzw. Geländeklimatologie in Anlehnung an<br />

die Inhalte aus a) und b); Analyse und Präsentation <strong>der</strong> erhobenen Datensätze<br />

Literatur:<br />

Bendix, J. (2004): Geländeklimatologie<br />

Fezer, F. (1995): Das Klima <strong>der</strong> Städte<br />

a) und b) variabel, c) 20<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 30 h b) 30 h c) 120 h<br />

Summe: 160 h<br />

CP<br />

a) 2 CP b) 2 CP c) 5 CP<br />

Kreditpunkte: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 20 Minuten); die regelmäßige Teilnahme an <strong>der</strong> Ü-<br />

Vergabe von CP bung zur Vorlesung sowie die erfolgreiche Bearbeitung von Hausübungen sind Voraussetzung<br />

für die Zulassung zur Teilmodulprüfung<br />

b) wöchentliche Hausarbeit und Klausur (Dauer: 60 Minuten)<br />

c) Praktikumsbericht (Bearbeitungszeit: 6 Wochen), Gruppenarbeit mit max. je 5 Studierenden<br />

möglich, maximaler Umfang: 20 Seiten je Studieren<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Studierendem<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 8

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

<strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. C. Pfaffenbach<br />

Dozenten: Prof. Dr. C. Pfaffenbach, Wiss. Mitarbeiter und Lehrbeauftragte<br />

Studiengang<br />

Angebot (Turnus) Dauer<br />

Studienjahr<br />

M.Sc.-Studiengang <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

1-2 Semester 1. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Übung: <strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie<br />

Lehrformen<br />

b) Seminar: Sozialgeographie <strong>der</strong> Stadt<br />

c) Geländepraktikum: Stadtentwicklung<br />

Voraussetzungen keine<br />

Lern-/<br />

Ziel des Moduls ist es, spezielle Themenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Stadtgeographie unter beson<strong>der</strong>er<br />

Qualifikationsziele Berücksichtigung des berufsorientierten Anwendungsbezugs zu vermitteln. Die Kombination<br />

von Übung, Seminar und Geländepraktikum garantiert aufgrund des hohen Anteils<br />

an eigenständigem Arbeiten in kleineren Gruppen die Realisierung einer praxisnahen<br />

Ausbildung.<br />

a) Übung: <strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie: In <strong>der</strong> Übung werden die in geographischen<br />

Bachelorstudiengängen erlernten Fachkenntnisse weiter vertieft und eingeübt.<br />

Grundlage hierfür ist die Lektüre und intensive Diskussion von Spezialliteratur zu<br />

ausgewählten Themen <strong>der</strong> angewandten Stadtgeographie. Aufbauend werden ausgewählte<br />

Fragestellungen <strong>der</strong> Stadtentwicklung, Stadtpolitik, Stadtplanung etc. in<br />

Gruppenarbeit vor dem Hintergrund praxisbezogener Anwendungen bearbeitet.<br />

Lernziele sind entsprechend einerseits das Erlangen von vertieften Fachkenntnissen<br />

sowie an<strong>der</strong>erseits von praxisrelevanten methodischen Kenntnissen.<br />

b) Seminar: Sozialgeographie <strong>der</strong> Stadt: Das Seminar soll gewährleisten, dass mittels<br />

Abfassen komplexer Hausarbeiten zu speziellen Fragestellungen die Fähigkeit zum<br />

Erstellen von fundierten Berichten und Konzepten erlangt wird. Dies ist wesentlicher<br />

Bestandteil des späteren berufsbezogenen Arbeitens von Absolventen des Masterstudiengangs<br />

<strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong>. Weitere Qualifikationsziele bestehen darin,<br />

auch komplizierte Sachverhalte allgemeinverständlich in Form von medienunterstützten<br />

Präsentationen vermitteln zu können sowie unter Anleitung Mo<strong>der</strong>ationen<br />

und Diskussionsleitungen durchzuführen.<br />

c) Geländepraktikum: Stadtentwicklung: Das Geländepraktikum zielt darauf ab, komplexere<br />

Verfahren <strong>der</strong> Erhebung und Auswertung empirischer Daten zur Stadtentwicklung<br />

durchzuführen, um damit ausgewählte aktuelle Fragestellungen zu bearbeiten.<br />

Die Methoden sollen soweit eingeübt werden, dass auch umfangreiche empirische<br />

Untersuchungen nach Abschluss des Moduls selbstständig konzipiert und<br />

durchgeführt werden können.<br />

Inhalte<br />

(exemplarisch)<br />

a) Übung <strong>Angewandte</strong> Stadtgeographie: Die Lehrveranstaltung beinhaltet Themen <strong>der</strong><br />

angewandten Stadtgeographie, u. a. zu Leitbil<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Stadtentwicklung und ihrer<br />

Umsetzung, Praxisrelevanz und Steuerungsmöglichkeiten von Prozessen einer postindustriellen/postmo<strong>der</strong>nen<br />

Urbanisierung, Governance-Formen und -Konzepte auf<br />

verschiedenen Ebenen in Stadtregionen, Stadt- und Citymarketing, Quartiersmanagement,<br />

Revitalisierung von Brachflächen.<br />

b) Seminar Sozialgeographie <strong>der</strong> Stadt: Im Seminar wird das Spannungsfeld von Gesellschaft,<br />

Kultur, Wirtschaft und Politik im urbanen Zusammenhang und unter sozialgeographischen<br />

Gesichtspunkten thematisiert. Struktur- und akteursbezogene Ansätze<br />

sind dabei die zentralen Perspektiven. Exemplarische Themenfel<strong>der</strong>: Segregationsforschung<br />

und ihre Praxisrelevanz (demographische, soziale, ethnische Segregation),<br />

Lebensstile und Stadtentwicklung, demographischer Wandel/Migration und<br />

Stadtentwicklung, Wahrnehmung und Image von urbanen Räumen.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 9

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Gruppengröße a) bis c) 20<br />

Kontaktzeit<br />

Selbststudium<br />

CP<br />

Voraussetzung für die<br />

Vergabe von CP<br />

c) Geländepraktikum: Stadtentwicklung: Eine komplexe Fragestellung <strong>der</strong> angewandten<br />

Stadtgeographie wird mittels qualitativer, quantitativer Methoden und/o<strong>der</strong> Diskursanalysen<br />

bearbeitet und die Ergebnisse öffentlich präsentiert.<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />

a) 3CP b) 3 CP c)3 CP<br />

Summe: 90 h<br />

Summe: 180 h<br />

Kreditpunkte: 9 CP<br />

a) Klausur (Dauer: 60 Minuten)<br />

b) Hausarbeit (Bearbeitungszeit: 6 Wochen, Umfang 20 Seiten, Gewichtung: 50%)<br />

und Referat (Dauer: 30 Minuten, Gewichtung 50%)<br />

Praktikumsbericht (Bearbeitungszeit: 4 Wochen), Gruppenarbeit mit max. je 4 Studierenden<br />

möglich, maximaler Umfang: 10 Seiten je Studieren<strong>der</strong> o<strong>der</strong> Studierendem<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 10

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

III. Wahlpflichtbereich Kern Wirtschaftsgeographie<br />

Modul: Industrie und Innovation; Wahlpflichtbereich Kern<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. M. Fromhold-Eisebith<br />

Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer<br />

Studienjahr<br />

M. Sc. Wirtschaftsgeographie<br />

M. Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

Jährlich<br />

1-2 Semester 1.-2. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung: Wissen, Innovation und neue Technologien in räumlicher Perspektive<br />

Lehrformen<br />

b) Seminar: zu Vorlesung a)<br />

c) Praktikum Industrie und Innovation<br />

Voraussetzungen Keine<br />

Lern-<br />

/Qualifikationsziele<br />

Die Studierenden sollen die Fähigkeit erwerben, die Bedeutsamkeit von Wissen, Innovativität<br />

und neuen Technologien für wirtschafts- bzw. industrieräumliche Entwicklungen<br />

beschreiben, erklären und bewerten zu können. Auf dieser Basis sollen aktuelle Zugänge<br />

zu diversen Fragestellungen einer <strong>Geographie</strong> <strong>der</strong> Innovation und Technologie behandelt<br />

werden. Begriffliche Grundlagen, Determinanten/ Einflussfaktoren, Messungsmöglichkeiten<br />

sowie konzeptionelle Erklärungsansätze werden im Zusammenhang mit<br />

branchen- und raumbezogenen Beispielen vorgestellt.<br />

Inhalte (exemplarisch) a) Vorlesung: Wissen, Innovation und neue Technologien in räumlicher Perspektive:<br />

Klärung grundlegen<strong>der</strong> Begriffe, Kategorisierungen von Wissen, Innovation und technologieorientierter<br />

Entwicklung. Bedeutung von Wissen und Innovativität für die Entwicklung<br />

technologieorientierter Branchen und Wirtschaftsräume; Relevanz räumlicher Nähe.<br />

Konzentrations- und Diffusionsprozesse im Raum. Innovationsdynamik, -zyklen und<br />

territoriale Innovationssysteme; Erklärungsansätze zu Struktur, Dynamik und Verflechtungsmustern<br />

technologieorientierter Wirtschaftsräume; Management und För<strong>der</strong>maßnahmen<br />

<strong>der</strong> technologie-/ innovationsorientierten Regionalentwicklung; Implikationen<br />

von Technologiepolitik.<br />

b) Seminar: zu Vorlesung a):<br />

Vertiefung und Konkretisierung von Inhalten <strong>der</strong> Vorlesung a) im Hinblick auf verschiedene<br />

anwendungsrelevante Prozess-, Konzept- und Politikfel<strong>der</strong>. Themenbezogene<br />

Ausarbeitung und Analyse ausgewählter Fallbeispiele. Präsentation <strong>der</strong> erarbeiteten<br />

Ergebnisse sowie Mo<strong>der</strong>ation/Leitung von Seminardiskussionen zu vorgegebenen<br />

Themen mit Praxisbezug.<br />

c) Praktikum Industrie und Innovation :<br />

Gestützt auf gemeinsame Workshop-Sitzungen und empirische Arbeiten im Gelände<br />

erfolgt die statistik- und empirie-gestützte Analyse räumlicher Innovationsprozesse bzw.<br />

des raumrelevanten Verhaltens von Akteuren <strong>der</strong> technologieorientierten Regionalentwicklung.<br />

Dabei Anwendung diverser Arbeitsmethoden <strong>der</strong> Projektarbeit (Konzeption,<br />

Durchführung und Auswertung) zu forschungs- und praxisrelevanten Fragestellungen<br />

im Bereich technologiebasierter Raumentwicklungen. Sammeln von Erkenntnissen /<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 11

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Erfahrungen im Umgang mit innovativen Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie<br />

an<strong>der</strong>en Akteuren.<br />

Gruppengröße a) 60 b) 20 c) 20<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 90 h c) 30 h<br />

Summe: 180 h<br />

CP<br />

a) 3 b) 4 c) 2<br />

Summe: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Klausur (45 Min.)<br />

Vergabe von CP b) Hausarbeit (25 S.), Referat (45 Min.) (zählt zu je 50%)<br />

c) Praktikumsbericht (10-30 Seiten), ggf. einschließlich thematischer Karten und statistischer<br />

Analysen; Gruppenarbeit mit max. jeweils 3 Studierenden in einem Team<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet<br />

Modul: Dienstleistungen Handel, Finanzen, Immobilien, Kommunikation; Wahlpflichtbereich Kern<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. P. Gräf<br />

Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer<br />

M. Sc. Wirtschaftsgeographie<br />

M. Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

jährlich<br />

1-2 Semester<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung: Strukturen und Strategien im Handel<br />

Lehrformen<br />

b) Vorlesung: Finanzdienste sowie Immobilienwirtschaft<br />

c) Übung: Diffusion <strong>der</strong> Kommunikation<br />

Voraussetzungen keine<br />

Lern-<br />

/Qualifikationsziele<br />

Studienjahr<br />

1.-2. Studienjahr<br />

Ziel des Moduls ist eine ergänzende Vertiefung <strong>der</strong> „Wirtschaftsgeographie <strong>der</strong> Dienstleistungen“<br />

im Bereich Handel, Finanzdienstleistungen, Immobilien-wirtschaft und kommunikative<br />

Dienstleistungen. Diese Vertiefung ist in Deutschland ein Alleinstellungsmerkmal<br />

unter den Angeboten M.Sc. „Wirtschaftsgeographie“ und hat sich bereits in<br />

den zurückliegenden Jahren als beson<strong>der</strong>s arbeitsmarktrelevante Spezialisierung erwiesen.<br />

Die Befassung mit <strong>der</strong> wesentlichen Literatur, die Anfertigung von thematisch eng umgrenzten<br />

Hausarbeiten sowie die Präsentation dieser Arbeiten sollen den Studierenden<br />

neben Fachwissen Sicherheit im Umgang mit Arbeitsmethoden vermitteln, die in den<br />

einzelnen Dienstleistungsbranchen beson<strong>der</strong>s gefragt sind.<br />

Inhalte a) Vorlesung Strukturen und Strategien im Handel:<br />

Die Vorlesung bietet grundlegende Einblicke und Zusammenhänge in Formen, Lebenszyklen,<br />

Standortstrategien und raumbezogene Wirkungen eines Strukturwandels im<br />

Handel. Metropolregionen und Mittelstädte sowie ländliche Räume sind die Betrachtungsebenen<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 12

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

b) Vorlesung Finanzdienste sowie Immobilienwirtschaft:<br />

Die Vorlesung bietet Einblicke in vernetzte Systeme <strong>der</strong> Finanzdienstleister, in Diffusionsmuster<br />

von Bankentypen und in die Rolle von Finanzplätzen. Versicherungsdienstleister<br />

und die Wahl ihrer Verwaltungsstandorte sowie in den Wandel <strong>der</strong> Vertriebsformen<br />

für Versicherungspolicen. Der Teil Immobilienwirtschaft befasst sich mit<br />

den Dienstleitungsformen dieses Teilmarkts sowie den strukturellen Verän<strong>der</strong>ungen im<br />

Bereich <strong>der</strong> Büro- und Einzelhandelsimmobilien anhand von Beispielen aus EU-<br />

Län<strong>der</strong>n.<br />

c) Übung Diffusion <strong>der</strong> Kommunikation:<br />

Die Übung befasst sich mit Innovations- und Diffusionsprozessen sowohl <strong>der</strong> technikbasierten<br />

Individualkommunikation (u.a. Mobiltelefonie, WLAN; Internet; Location based<br />

services) als auch <strong>der</strong> Massenkommunikation (u.a. Tagespresse; Hörfunk/Fernsehen<br />

und Filmwirtschaft)<br />

Gruppengröße a) 60 b 60 c) 30<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30h b) 30h c) 30h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 60h b) 60h c) 60h<br />

Summe: 180 h<br />

CP<br />

a) 3 b) 3 c) 3<br />

Summe: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Klausur (45 Minuten) zu den Themen <strong>der</strong> Vorlesungen<br />

Vergabe von CP b) Klausur ( 45 Minuten) zu den Themen <strong>der</strong> Vorlesungen<br />

c) Hausarbeit (15 Seiten) und Kurzpräsentation (Referat, 10 Minuten) (zählt zu je 50<br />

%)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet<br />

Modul: Logistik und Verkehr; Wahlpflichtbereich Kern<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. A. Wieger<br />

Dozenten: (Ggf. zusätzlich hauptamtlich Lehrende)<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer<br />

M. Sc. Wirtschaftsgeographie<br />

M. Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

jährlich<br />

1-2 Semester<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung: Verkehrsgeographische Prozesse<br />

Lehrformen<br />

b) Seminar: Logistik<br />

c) Praktikum Verkehrswirtschaft<br />

Voraussetzungen keine<br />

Studienjahr<br />

1.-2. Studienjahr<br />

Lern-<br />

Die Studierenden sollen die Fähigkeit erwerben, verkehrsgeographische Prozesse zu<br />

/Qualifikationsziele analysieren, zu bewerten und in einen wirtschaftsgeographischen und raumordnerischen<br />

Zusammenhang zu stellen. Vertiefend sollen wesentliche Aspekte des Eisenbahnwesens<br />

und im Rahmen <strong>der</strong> an <strong>der</strong> <strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong> gegebenen Möglichkeiten auch<br />

des Flug- und Kfz- Verkehrs und <strong>der</strong> dafür erfor<strong>der</strong>lichen Planung behandelt werden.<br />

Theoretisch entwickelte Analyseverfahren sind ebenso wichtig wie Erfahrungen mit<br />

praktischen Erhebungsmethoden und <strong>der</strong> verkehrsorientierten Planungskartographie.<br />

Inhalte (exemplarisch) a) Vorlesung Verkehrsgeographische Prozesse:<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 13

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Verän<strong>der</strong>ungen von Raumstrukturen durch verkehrsgeographische Prozesse. Einpassung<br />

von Verkehrssystemen in vorgegebene Raumstrukturen. Verknüpfung von Verkehrsplanung<br />

und Raumordnung. Raumbezogene Aspekte <strong>der</strong> Logistik und Verkehrslenkung.<br />

Telematik und Verkehrsleitsysteme. Wirtschaftsgeographische Hintergründe<br />

und Auswirkungen europäischer Verkehrs-Großprojekte. Ziele und Rahmenbedingungen<br />

grenzüberschreiten<strong>der</strong> Verkehrsplanung.<br />

b) Seminar: Logistik:<br />

Statistische Analyse und Prognostik von Güterbewegungen; die Bedeutung von Verkehrssystemen<br />

für die Entwicklung rohstoffbasierter und rohstoffabhängiger Wirtschaftsräume;<br />

die Bedeutung von Verkehrssystemen für die Entwicklung an<strong>der</strong>er Wirtschaftsräume.<br />

Konkurrenz und Ergänzung <strong>der</strong> verschiedenen Verkehrsträger. Planung von<br />

Systemen für den Transport und den Umschlag von Gütern.<br />

c) Praktikum Verkehrswirtschaft:<br />

Kennen lernen und Einüben von Arbeitsmethoden zu forschungs- und praxisrelevanten<br />

Fragestellungen. Ermittlung von Bedarfsstrukturen. Konzeption, Durchführung und<br />

Auswertung repräsentativer Befragungen <strong>der</strong> Benutzer von Verkehrsmitteln, Flughäfen<br />

und Bahnhöfen. Erstellung verkehrsbezogener Planungskarten. Optimierung von Fahrtrouten.<br />

Kennen lernen <strong>der</strong> Funktion und Organisation großer Logistikunternehmen.<br />

Gruppengröße a) 60 b) 30 c) 30<br />

Kontaktzeit:<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe:90 h<br />

Selbststudium: a) 60 h b) 90 h c) 30 h<br />

Summe: 180 h<br />

CP:<br />

a) 3 b) 4 c) 2<br />

Summe: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Klausur (45 Min.)<br />

Vergabe von CP b) Hausarbeit (20 Seiten), Referat (45 Min.) (zählt zu je 50 %)<br />

c) Praktikumsbericht (30 Seiten), ggf. einschließlich thematischer Karten und statistischer<br />

Analysen; Gruppenarbeit mit max. jeweils 3 Studierenden in einem Team<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 14

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

IV. Nebenfächer<br />

Nebenfach: Abfallwirtschaft und Umwelttechnik<br />

Modul SWS CP Semester<br />

Umwelttechnik in <strong>der</strong> Rohstoffindustrie (NF) 6 10 1-4<br />

Kreislaufwirtschaft, Recycling und Altlastensanierung<br />

(NF)<br />

6 10 1-4<br />

Abfallbeseitigung und Deponietechnik (NF) 6 10 1-4<br />

Umwelttechnik in <strong>der</strong> Rohstoffindustrie (NF)<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. Christian Niemann-Delius<br />

Veranstaltungen a) Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit - Theorie und praktische Beispiele<br />

b) Tagebau, Umwelt und Wasser<br />

Lern-/<br />

Qualifikationsziele<br />

Inhalte<br />

(exemplarisch)<br />

Nach Beendigung dieses Moduls sollten die Studenten in <strong>der</strong> Lage sein, zu erkennen,<br />

in welchem Spannungsfeld Rohstoffunternehmen heutzutage am Markt operieren<br />

müssen. Dazu wird neben <strong>der</strong> Vermittlung von Fachwissen über aktuelle Anfor<strong>der</strong>ungen<br />

des Umweltschutzes an die Rohstoffgewinnung ein kritisches Bewusstsein in <strong>der</strong><br />

Frage des Umweltschutzes geschaffen. Die sich ergebenden Fragestellungen werden<br />

anhand konkreter Beispiele dargestellt und bearbeitet. Letztlich werden die Studierenden<br />

in die Diskussion um nachhaltige Entwicklung und die Bedeutung dieser gesellschaftspolitischen<br />

Aufgabe in <strong>der</strong> Rohstoffindustrie eingeführt und für Interdependenzen<br />

sensibilisiert.<br />

a) Mineralische Rohstoffe und Nachhaltigkeit- Theorie und praktische Beispiele:<br />

Grundlagen und Definitionen, Drei-Säulen-Modell, Indikatoren, sozioökonomische<br />

Belange <strong>der</strong> Rohstoffindustrie, Akteure, politische Aktionen, Stoffstrommanagement<br />

Literatur:<br />

International <strong>Institut</strong>e for Environment and Development (IIED) and World Business<br />

Council for Sustainable Development (WBCSD): Breaking new ground : the report of<br />

the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, Earthscan Publications<br />

Ltd, 120 Pentonville Road, London, N1 9JN, UKMai 2002.<br />

Organisation for economc do-operation and development (OECD): Policies to Enhance<br />

Sustainable Development, Paris, Frankreich, 2001<br />

LÁSZLÓ PINTÉR U.A. (2000): Capacity Building for Integrated Environmental Assessment<br />

and Reporting - Training Manual, Second Edition, -International <strong>Institut</strong>e for<br />

Sustainable Development (IISD) & United Nations Environment Programme (UNEP),<br />

Ecologistics International, Ltd., Canada.<br />

MARTA MIRANDA U.A. (2003): Mining and critical ecosystems: Mapping the Risks,<br />

World Resources <strong>Institut</strong>e, Washington D.C., USA.<br />

b) Tagebau, Umwelt und Wasser:<br />

Rekultivierung und Renaturierung; Eingriffsabschätzung, -min<strong>der</strong>ung und Kompen-<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 15

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

sationsmaßnahmen; Umweltverträglichkeit und Raumbedeutsamkeit; Umsiedlungsproblematik;<br />

Sanierungsbergbau; interner und externer Wasserkreislauf von Rohstoffbetrieben;<br />

Staub- und Lärmemissionen;<br />

Literatur:<br />

KÖPPEL, J. U.A. (1998): Praxis <strong>der</strong> Eingriffsregelung, Verlag Ulmer.<br />

DINGETHAL, DR. F. U.A. (1981): Kiesgrube und Landschaft, Verlag Parey.<br />

PFLUG, W. (1998): Braunkohlentagebau und Rekultivierung, Verlag Springer.<br />

Gruppengröße<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 60 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 150 h<br />

Summe: 210 h<br />

Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 7 CP<br />

Kreditpunkte: 10 CP<br />

Prüfungsleistungen Die Zulassung zu den Modulprüfungen erfolgt vorbehaltlich folgen<strong>der</strong> Leistungsnachweise:<br />

Anwesenheitspflicht bei b) (max. zwei Fehltermine pro Semester)<br />

a) schriftlichePrüfung (90 Minuten)<br />

b) mündliche Prüfung (30- 40 Minuten, Gewichtung 50 %) sowie mündliche<br />

Präsentation (Dauer 20 bis 30 Minuten, Gewichtung: 50 %)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

Kreislaufwirtschaft, Recycling und Altlastensanierung (NF)<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. Thomas Pretz<br />

Veranstaltungen a) Einführung in die Kreislaufwirtschaft (V/Ü)<br />

b) Recycling für Geographen (V/Ü)<br />

c) In-Situ-Sicherung von Altlasten (V)<br />

Lern-/<br />

Ziel des Moduls ist es, eine Einführung in die technisch-wirtschaftlichen Grundlagen<br />

Qualifikationsziele <strong>der</strong> Kreislaufwirtschaft, des Recyclings und <strong>der</strong> Sanierung von Altlasten zu vermitteln.<br />

Darüber hinaus sollen die Studierenden ein Grundverständnis über technische Zusammenhänge,<br />

die Unterschiede von freien und verordneten Märkten und die Steuerungsfunktion<br />

<strong>der</strong> Gesetzgebung im Recycling und <strong>der</strong> Sanierung von Altlasten erwerben.<br />

Weiterhin sollen sie in die Lage versetzt werden, bereits erworbenes Wissen<br />

in eigenen Übungen zu vertiefen und gewonnene Ergebnisse komplexer technischwirtschaftlich-rechtlicher<br />

Sachverhalte einem Publikum zu präsentieren.<br />

Inhalte<br />

a) Einführung in die Kreislaufwirtschaft::<br />

(exemplarisch) Basierend auf <strong>der</strong> aktuellen Gesetzgebung werden Rückschlüsse auf Gewerbe, Industrie<br />

und Kommunen aufgezeigt und anhand praktischer Beispiele verschiedene<br />

Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen dargestellt. Behandelt werden Kreisläufe folgen<strong>der</strong><br />

Industriebereiche: Auto, Elektronik, Chemie, Stahl, Papier, Mineral, Holz etc.<br />

Literatur:<br />

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br />

b) Recycling für Geographen:<br />

Zu ausgesuchten Themen des Recyclings (z.B. Bauabfälle, Schrotte, Papier, ölhaltige<br />

Betriebsmittel, Altöl etc.): Gesetzliche Grundlagen, Mengen Abfall und Primärrohstoffe,<br />

Rohstoffpreise und Recyclingkosten, Markt für Sekundärrohstoffe, Qualitätsanfor<strong>der</strong>ungen,<br />

technische Grundprinzipien, Beispiele für Recyclingverfahren; Praktische<br />

Übung zur Aufbereitung von Abfällen und Herstellung von Sekundärrohstoffen,<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 16

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Bewertung von Recyclingprozessen und <strong>der</strong>en Massen- und Qualitätsverlusten; Übung<br />

in Blockveranstaltung; Eigenständige Bearbeitung von Recyclingthemen in<br />

Gruppenarbeit mit mündlicher Präsentation <strong>der</strong> Arbeitsergebnisse.<br />

Literatur: Lose-Blatt Sammlung Müllhandbuch<br />

c) In-Situ-Sicherung von Altlasten:<br />

Definition von Altlasten, einschlägige Methoden und Verfahren zur Erkundung u.<br />

Sanierung von Altlasten, Oberflächenabdeckungen, Oberflächenabdichtungen,<br />

Dichtwände, Veranschaulichung durch Exkursion.<br />

Literatur:<br />

Zeitschrift Altlastensanierung<br />

Gruppengröße<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 90 h c) 60 h<br />

Summe: 210 h<br />

Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 4 CP c) 3 CP<br />

Kreditpunkte: 10 CP<br />

Prüfungsleistungen a) Klausur (90 Minuten)<br />

Note<br />

b) Klausur (90 Minuten, Gewichtung: 50 %) und mündliche Präsentation (Dauer 30<br />

Minuten, Gewichtung: 50 %)<br />

c) mündliche Prüfung (Dauer 30 Minuten)<br />

Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

Abfallbeseitigung und Deponietechnik (NF)<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr.- Ing. Christian Niemann- Delius<br />

Veranstaltungen a) Planung, Bau und Betrieb übertägiger Deponien I (V) (WS)<br />

b) Planung, Bau und Betrieb übertägiger Deponien II (Ü) (SS)<br />

Lern-/<br />

Qualifikationsziele<br />

Inhalte<br />

(exemplarisch)<br />

Vermittlung von Fachwissen und Verknüpfung von Wissen aus verschiedenen Fachbereichen.<br />

Darüber hinaus wird beson<strong>der</strong>es Augenmerk auf die Ausbildung von<br />

Teamfähigkeit, Arbeiten in <strong>der</strong> Gruppe gelegt. Im Vor<strong>der</strong>grund dieses Moduls stehen<br />

weiterhin selbständiges Lernen und Informationsbeschaffung. Erzielte Ergebnisse<br />

müssen in verbalen Präsentation dargestellt werden.<br />

Die Qualifikationsziele <strong>der</strong> Veranstaltung liegen im Vermitteln und selbständigen Erarbeiten<br />

von Wissen als auch im Beson<strong>der</strong>en auf dem Gebiet <strong>der</strong> „Soft Skills“ Teamfähigkeit<br />

und Präsentation.<br />

a) Planung und Betrieb übertägiger Deponien I<br />

Rechtliche Grundlagen im Bereich Deponietechnik - Standortsuche für Deponien -<br />

Basisabdichtungen und Entwässerung - Organisation und Betrieb, Deponiemanagement<br />

- Oberflächenabdichtungssysteme und Entgasung - Kontrolle und<br />

Nachsorge - Beispielplanung einer Deponie - Exkursionen zu Deponien im In- und<br />

Ausland<br />

Literatur:<br />

Gesetz zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kreislaufwirtschaft und Sicherung <strong>der</strong> umweltverträglichen<br />

Beseitigung von Abfällen (Krw-/ AbfG)<br />

Verordnung über die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen (AbfAblV),<br />

Verordnung über Deponien und Lang zeitlager (DepV), Dritte Allgemeine Verwaltungsvorschrift<br />

zum Abfallgesetz (TASi)<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 17

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

b) Planung und Betrieb übertägiger Deponien II<br />

Die Gesamtveranstaltung ist in mehrwöchige Themenblöcke aufgeteilt. Die einzelnen<br />

Themenbereiche werden nach einer Einführungs-/Grundlagenvorlesung an Hand von<br />

praxisnahen Beispielplanungen vertieft und einzelne Fragestellungen von den Kleingruppen<br />

bearbeitet und präsentiert. Die Einzelergebnisse werden am Ende in einer<br />

Dokumentation gebündelt, die dann einen Gesamtüberblick von Planung, Bau, Betrieb<br />

und Nachsorge eine Deponie darstellt.<br />

Literatur: BILITEWSKI, B. U.A. (2000): Abfallwirtschaft- Handbuch für Praxis und Lehre-<br />

Springer.<br />

Gruppengröße<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 60 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 150 h<br />

Summe: 210 h<br />

Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 7 CP<br />

Kreditpunkte: 10 CP<br />

Prüfungsleistungen a) Klausur 120 Minuten; die Zulassung zur Prüfung erfolgt vorbehaltlich folgen<strong>der</strong><br />

Leistungsnachweise: Anwesenheitspflicht (max. zwei Fehltermine pro Semester)<br />

b) mündliche Präsentation (20 bis 40 Minuten, Gewichtung: 50 %) Projektarbeit: (90 h,<br />

Gewichtung 50%); die Zulassung zu den Prüfungen erfolgt vorbehaltlich folgen<strong>der</strong><br />

Leistungsnachweise: Anwesenheitspflicht (max. zwei Fehltermine pro Semester)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 18

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Nebenfach Biologie<br />

Modul SWS CP Semester<br />

Biologie 1: Bau <strong>der</strong> Organismen 8 12 1-2<br />

Biologie 2: Physiologie 10 9 3-4<br />

Biologie 3: Ökologie 6 9 3-4<br />

Modul Biologie 1: Bau <strong>der</strong> Organismen<br />

Modulbeauftragter: Prof. A. Schäffer<br />

Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Bio1: Prof. Frentzen; Bio 2: Prof. Bräunig,<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

jährlich<br />

2 Semester 1. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung und praktische Übungen Bau <strong>der</strong> Organismen I (Tiere)<br />

Lehrformen<br />

b) Vorlesung und praktische Übungen Bau <strong>der</strong> Organismen II (Pflanzen)<br />

Voraussetzungen Keine<br />

Lern-/<br />

Qualifikationsziele<br />

Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden einen Überblick über die<br />

Vielfalt <strong>der</strong> Lebewesen und einen Einblick in biologische Bauprinzipien erworben<br />

haben<br />

Inhalte<br />

Überblick über das Tier- und Pflanzenreich, ihre Evolution, Bau und Funktion ver-<br />

(exemplarisch) schiedener Gewebe- und Organsysteme<br />

Literatur (a, b): Campbell, Biologie (Spektrum Verlag)<br />

Gruppengröße max. 6 Studierende aus dem Studiengang MSc <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

Kontaktzeit:<br />

a) 60 h b) 60 h<br />

Summe: 120 h<br />

Selbststudium: a) 120 h b) 120 h<br />

Summe: 240 h<br />

Kreditpunkte: a) 6 CP b) 6 CP<br />

Summe: 12 CP<br />

Voraussetzung für die a) und b): jeweils eine Klausur (Dauer: 60 Min., Gewichtung jeweils 50%); die Zulas-<br />

Vergabe von sung zur Modulteilprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Erarbeitung von<br />

CP-Punkten<br />

Protokollen (keine Benotung) in den jeweiligen Übungen.<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />

Modul Biologie 2: Physiologie<br />

Modulbeauftragter: Prof. A. Schäffer<br />

Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Bio1: Prof. Wagner; Bio 3: Prof. Slusarenko;<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

jährlich<br />

2 Semester 2. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung Pflanzenphysiologie o<strong>der</strong> alternativ Tierphysiologie<br />

Lehrformen<br />

b) Praktische Übungen in Pflanzenphysiologie o<strong>der</strong> alternativ Tierphysiologie<br />

Voraussetzungen Modul Biologie 1<br />

Lern-/<br />

Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden einen Überblick über die<br />

Qualifikationsziele enge Korrelation zwischen Struktur und Funktion von Organismen erworben haben.<br />

Inhalte Theoretische und praktische Kenntnisse über die Physiologie von Pflanzen bzw. Tie-<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 19

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

(exemplarisch) ren auf subzellulärer, zellulärer und organismischer Ebene<br />

Literatur: (a, b): Campbell, Biologie (Spektrum Verlag)<br />

Gruppengröße max. 6 Studierende aus dem Studiengang MSc <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

Kontaktzeit<br />

Selbststudium<br />

CP<br />

Voraussetzung für die<br />

Vergabe von<br />

CP-Punkten<br />

a) 60 h b) 90 h<br />

a) 60 h b) 60 h<br />

a) 4 CP b) 5 CP<br />

Summe: 150 h<br />

Summe: 120 h<br />

Summe: 9 CP<br />

Je eine Klausur zu den Inhalten von a) und b) (Dauer: je 60 Min.); die Zulassung zur<br />

Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Erarbeitung von Protokollen (keine<br />

Benotung) und einer erfolgreichen Kurzpräsentation in b) (keine Benotung).<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />

Modul Biologie 3: Ökologie<br />

Modulbeauftragter: Prof. A. Schäffer<br />

Beteiligte Lehrstühle/Dozenten: Bio1: Prof. Priefer, Dr. Jahnke; Bio V: Prof. Schäffer, Prof. Ratte, Dr. Roß-<br />

Nickoll<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

jährlich<br />

1 Semester 2. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung Einführung in die Ökologie<br />

Lehrformen<br />

b) Botanische und zoologische Bestimmungsübungen mit Exkursionen<br />

Voraussetzungen Modul Biologie 1<br />

Lern-/<br />

Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Studierenden grundlegende Kenntnisse<br />

Qualifikationsziele auf dem Gebiet <strong>der</strong> Ökologie besitzen. Sie sollen in <strong>der</strong> Lage sein, durch genaues<br />

Beobachten und Protokollieren typische Pflanzen- und Tierarten zu bestimmen und<br />

ihren Lebensraum zu erfassen.<br />

Inhalte<br />

Autökologie von Organismen, Populationsdynamik, Biozönotik, Ökosystemkunde,<br />

(exemplarisch) Grundlagen <strong>der</strong> Pflanzen- und Tiermorphologie, Bestimmungsmethoden<br />

Literatur: (a, b): Campbell, Biologie (Spektrum Verlag)<br />

Gruppengröße max. 6 Studierende aus dem Studiengang MSc <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 60 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 90 h b) 90 h<br />

Summe: 180 h<br />

CP<br />

a) 4 CP b) 5 CP<br />

Summe: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) und b): jeweils eine Klausur (Dauer: 60 Min., Gewichtung: jeweils 50%); die Zulas-<br />

Vergabe von sung zur Modulprüfung erfolgt vorbehaltlich <strong>der</strong> erfolgreichen Erarbeitung von Proto-<br />

CP-Punkten<br />

kollen (keine Benotung) und einer erfolgreichen Kurzpräsentation (keine Benotung) in<br />

b).<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Punkteverteilung gewichtet.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 20

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Nebenfach: Geologie I<br />

Modul SWS CP Semester<br />

System Erde für Nebenfächer (NF) 7 10 1-2<br />

Geologische Methoden für Nebenfächer (NF) 6 10 1-2<br />

Geländemethoden für Nebenfächer (NF) 6 10 2-4<br />

System Erde für Nebenfächer (NF)<br />

Modulbeauftragter: Prof. P. Kukla, Ph.D.<br />

Veranstaltungen a) Allgemeine Geologie (V)<br />

b) Erdgeschichte (V)<br />

c) Gesteinskunde (V/Ü)<br />

d) Geologische Exkursionen (2 Tage)<br />

Lern-/<br />

Ziel des Moduls ist es, den Studierenden eine Einführung in die a) grundlegenden<br />

Qualifikationsziele Fragestellungen, Begriffe, Konzepte und Arbeitsweisen <strong>der</strong> Geologie, b) in die Methoden<br />

zur Rekonstruktion <strong>der</strong> erdgeschichtlichen Vergangenheit unter beson<strong>der</strong>er<br />

Berücksichtigung <strong>der</strong> prinzipiellen, physikalisch bedingten Prozesse sowie <strong>der</strong> globalen<br />

Umweltverän<strong>der</strong>ungen und c) in die qualifizierte Ansprache von Gesteinen im<br />

Hörsaal und d) im Gelände, zu geben. Eine Einführung in mo<strong>der</strong>ne geowissenschaftliche<br />

Konzepte und Bezug zu angewandten Methoden wird hierbei ebenso vermittelt.<br />

Inhalte<br />

a) Allgemeine Geologie:<br />

(exemplarisch) Grundlagen des Erdaufbaus; Exogene Dynamik; Endogene Dynamik; Dynamik <strong>der</strong><br />

Lithosphäre; <strong>der</strong> Mensch im System Erde; Beispiele aus <strong>der</strong> Berufspraxis.<br />

Literatur:<br />

H. BAHLBURG & C. BREITKREUZ (2004): Grundlagen <strong>der</strong> Geologie. 403. Elsevier Verlag.<br />

ISBN: 382741394.<br />

b) Erdgeschichte:<br />

Methoden <strong>der</strong> Altersbestimmung (geologisch, physikalisch, chemisch); Methoden <strong>der</strong><br />

Paläogeographie; Biostratigraphie; Systeme <strong>der</strong> Erdgeschichte.<br />

Literatur:<br />

WALTER, R. (2003): Erdgeschichte – Die Entstehung <strong>der</strong> Kontinente und Ozeane. 325<br />

S., 5. Aufl., de Gruyter Berlin. ISBN 3-11-017697-1.<br />

c) Gesteinskunde:<br />

Erkennen unterschiedlichster Gesteinsarten anhand ihrer charakteristischen Merkmale;<br />

Klassifizierung unbekannter Gesteine aufgrund des Mineralbestandes sowie struktureller<br />

und textureller Kriterien.<br />

Literatur:<br />

FRY, N. (1991): The field description of Metamorphic Rocks.- 128 S., Wiley; New York.<br />

THORPE, R.S. & BROWN, G.C. (1991): The Field Description of Igneous Rocks.- 160 S.,<br />

Wiley; New York.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 21

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Gruppengröße<br />

TUCKER, M.E. (1996): Sedimentary Rocks in the Field.- 162 S., Wiley, New York.<br />

d) Geologische Exkursionen:<br />

Erfassen unterschiedlicher geologischer Fragestellungen im Gelände, praktische<br />

methodische Arbeit (Aufschlussaufnahme, Gesteinsbestimmung, Bestimmung von<br />

Lagerungsverhältnissen), Verfassen eines Exkursionsberichts.<br />

Literatur: Skript<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h d) 15 h<br />

Summe: 105 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h d) 15 h<br />

Summe: 195 h<br />

Kreditpunkte (CP) a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP d) 1 CP<br />

Kreditpunkte: 10 CP<br />

Prüfungsleistungen a) Klausur 90 min<br />

b) Klausur 90 min<br />

c) Klausur 90 Minuten<br />

Note<br />

d) Exkursionsbericht (Bearbeitungsdauer: 2 Tage, max. 10 Seiten)<br />

Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

Geologische Methoden für Nebenfächer (NF)<br />

Modulbeauftragter: Prof. P. Kukla, Ph.D.<br />

Veranstaltungen a) Regionale Geologie (V)<br />

b) Geologische Arbeitsmethoden und Kartenkunde (V/Ü)<br />

Lern-/<br />

Vermittlung geowissenschaftlicher Arbeitsmethoden<br />

Qualifikationsziele<br />

Inhalte<br />

(exemplarisch)<br />

Gruppengröße<br />

Kontaktzeit<br />

Selbststudium<br />

Kreditpunkte (CP)<br />

Regionale Geologie:<br />

Verknüpft Lehrinhalte des Moduls System Erde für Nebenfächer durch Besprechung<br />

<strong>der</strong> geodynamischen Entwicklung <strong>der</strong> Krustenblöcke im Meso-/Känozoikum anhand<br />

ausgewählter Fallbeispiele (Nordsee, Zentraleuropäisches Becken, Mitteleuropäische<br />

Senkungszone, Pariser Becken, Golf von Mexiko).<br />

Literatur:<br />

WALTER, R. (1995): Geologie von Mitteleuropa, 566 S.<br />

ZIEGLER, P.A. (1990): Geological Atlas of Western & Central Europe. 2nd Ed., Shell<br />

Internat. Petrol. Maatsch., Geol. Soc. London (distr.)<br />

Geologische Arbeitsmethoden und Kartenkunde:<br />

Darstellung von Gesteinskörpern, Flächen und Linearen in geologischen Karten und<br />

Profilen; Bestimmung <strong>der</strong> Raumlage von Schichtflächen; Bohrlochkorrelationen und<br />

Mächtigkeitsermittlung aus Bohrlochdaten; Lagerstättenkonstruktionen.<br />

Literatur:<br />

POWELL, D. (1995): Interpretation geologischer Strukturen durch Karten.- 216 S.,<br />

Springer, Berlin.<br />

a) 30 h b) 60 h<br />

a) 60 h b) 150 h<br />

a) 3 CP b) 7 CP<br />

Summe: 90 h<br />

Summe: 210 h<br />

Kreditpunkte: 10 CP<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 22

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Prüfungsleistungen a) Klausur 90 Minuten<br />

b) Klausur 180 Minuten<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

Geländemethoden für Nebenfächer (NF)<br />

Modulbeauftragter: Prof. P. Kukla, Ph.D.<br />

Veranstaltungen a) Geländeübung: Geologischer Kartierkurs (12 Tage)<br />

b) Exkursion: Geologische Exkursionen (6 Tage)<br />

Lern-/<br />

Einführung in die Praxis geologischer Geländearbeiten<br />

Qualifikationsziele<br />

Inhalte<br />

(exemplarisch)<br />

Geologischer Kartierkurs:<br />

Orientierung im Gelände, Unterscheiden kartierbarer Gesteinseinheiten, Erstellen<br />

einer geologischen Karte, Erarbeiten von Säulen- und Querprofilen und Abfassung<br />

eines Berichtes, <strong>der</strong> die bei <strong>der</strong> Kartierung unterschiedenen lithologischen Einheiten<br />

beschreibt und <strong>der</strong>en Lagerungsverhältnisse erläutert und deutet.<br />

Literatur:<br />

MCCLAY, K.R. (1987): The Mapping of Geological Structures.- Geological Society of<br />

London Handbook Series, 161 S., Open University Press; Milton Keynes.<br />

Geologische Exkursionen:<br />

Erfassen unterschiedlicher geologischer Fragestellungen im Gelände, praktische<br />

methodische Arbeit (Aufschlussaufnahme, Gesteinsbestimmung, Bestimmung von<br />

Lagerungsverhältnissen), Verfassen eines Exkursionsberichts.<br />

Literatur:<br />

Skript zu den Exkursionen<br />

Gruppengröße<br />

Kontaktzeit<br />

a) 60 h b) 30 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 120 h b) 90 h<br />

Summe: 210 h<br />

Kreditpunkte (CP) a) 6 CP b) 4 CP<br />

Kreditpunkte: 10 CP<br />

Prüfungsleistungen a) Kartierbericht, min. 10 Seiten inkl. geologischer Karte (Bearbeitungszeit: 2 Wochen)<br />

b) Exkursionsberichte (Bearbeitungszeit: jeweils 2 Tage)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 23

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Nebenfach Geologie II<br />

Modul SWS CP Semester<br />

Exogene und Endogene Dynamik 6 9 1-4<br />

Umweltgeologie 6 9 1-4<br />

Ressourcengeologie 6 6 1-4<br />

Geländemethoden II 3 6 1-4<br />

Modul: Exogene und Endogene Dynamik (DYN)<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. J. Urai<br />

Dozenten: a) Stollhofen, b)Urai, c) Stollhofen<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer<br />

Studienjahr<br />

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

2 Semester 1./2. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung: Exogene Dynamik I<br />

Lehrformen<br />

b) Vorlesung: Endogene Dynamik I<br />

c) Vorlesung: Methoden <strong>der</strong> Sedimentologie<br />

Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />

Lern-/<br />

Ziel des Moduls ist es den Studierenden eine Vertiefung des Verständnisses endoge-<br />

Qualifikationsziele ner und exogener Prozesse zu geben. Dabei werden grundlegende Fragestellungen,<br />

Begriffe, Konzepte und Arbeitsweisen <strong>der</strong> Sedimentologie und Strukturgeologie/Tektonik<br />

behandelt. Eine Einführung in mo<strong>der</strong>ne geowissenschaftliche Konzepte<br />

und Bezug zu angewandten Methoden wird hierbei ebenso vermittelt.<br />

Inhalte<br />

a) Exogene Dynamik I:<br />

(exemplarisch) Herkunft sedimentärer Partikel, Massentransportprozesse, Physikal. Grundlagen des<br />

Sedimenttransports, Struktur von Sedimenten, Schichtungsgefüge, Mineralogische<br />

Zusammensetzung, Sedimentstrukturen, Deformationsstrukturen & Diagenese, Faziesarchitektur<br />

und –geometrie, Wüsten & Alluviale Fächer, Flüsse & Deltas, Seen &<br />

Gletscher, Strand & Schelf, Ozeane: Prozesse & Ablagerungen<br />

Literatur:<br />

Allen, P.A. (1997): Earth surface processes.- Blackwell<br />

Lee<strong>der</strong>, M.R. (1999): Sedimentology and sedimentary basins.- Blackwell.<br />

Reading, H.G. (1996): Sedimentary environments. Processes, facies and stratigraphy,<br />

3. Auflage.- Blackwell.<br />

b) Endogene Dynamik I: Strukturanalyse, Spannung, Verformung, Mechanische Eigenschaften<br />

von Geomaterialien, Falten, Störungen, Risse, Scherzonen, Schersinn-<br />

Indikatoren, Mantelkonvektion, Plattenbewegung, Dynamik von Tektonischen Prozessen.<br />

Rifts, Extensionstektonik, Passive Kontinentalrän<strong>der</strong>, Mittelozeanische Rücken,<br />

Blattverschiebungstekonik, Subduktionszonen, Akkretionskeile, Kontinentkollision.<br />

Magmatismus, Vulkanismus und Metamorphose an Plattenrän<strong>der</strong>n.<br />

Literatur:<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 24

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Ramsay, J. G. & Huber, M. I. (1983): The Techniques of mo<strong>der</strong>n Structural Geology.<br />

Volume 1: Strain Analysis. Academic Press, Inc., London.<br />

Ramsay, J. G. & Huber, M. I. (1987): The Techniques of mo<strong>der</strong>n structural Geology.<br />

Volume 2: Folds and Fractures. Academic Press, London.<br />

Cox, A. & Hart, B. R. (1986): Plate Tectonics - How It Works. Blackwell<br />

Scientific Publications<br />

Kearey, P. & Vine, F. J. (1990): Global Tectonics. Blackwell Science, Oxford.<br />

Gruppengröße<br />

c) Methoden <strong>der</strong> Sedimentologie: Geländeaufnahme & Auswertung, Beschreibung<br />

von Bohrprofilen, Darstsellung geologischer Körper, Vermessung von Säulen- &<br />

Querprofilen, Paläotransportanalyse, Fazies- und Sequenzanalyse, Stratigraphische<br />

Methoden, Seismische Stratigraphie, Geophysikalische Methoden, Korngrößen- und<br />

Partikelanalyse, Mineralseparation.<br />

Literatur:<br />

Emery, D. & Myers, K. (1996): Sequence Stratigraphy.- Oxford (Blackwell).<br />

Lindholm, R. (1987): A practical approach to sedimentology.- London (Allen & Unwin).<br />

Miall, A.D. (1996): The geology of fluvial deposits.- Stuttgart: (Springer).<br />

Müller, G. (1964): Methoden <strong>der</strong> Sedimentuntersuchung.- Stuttgart (Schweizerbart).<br />

Tucker, M. (1996): Methoden <strong>der</strong> Sedimentologie.- Stuttgart (Enke).<br />

unbegrenzt<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />

Summe: 180 h<br />

CP<br />

a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP<br />

Summe: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />

Vergabe von CP b) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />

c) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

Modul: Umweltgeologie (UWG)<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. R. Azzam<br />

Dozenten: a) N.N. Georisiken, b) N.N. Neotektonik, c) Azzam / Rüde<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer Studienjahr<br />

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

1 Semester 1./2. Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung: Einführung in die Georisiken<br />

Lehrformen<br />

b) Vorlesung: Neotektonik<br />

c) Vorlesung: Ingenieur- und Hydrogeologie I (Einführung)<br />

Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />

Lern-/<br />

Das Modul gibt eine Einführung in die grundlegenden Fragestellungen, Begriffe, Kon-<br />

Qualifikationsziele zepte und Arbeitsweisen <strong>der</strong> Neotektonik und <strong>der</strong> Ingenieur- und Hydrogeologie. Die<br />

Studierenden sollten danach verstehen, welche geologischen Prozesse aktuelle die<br />

Erdoberfläche gestalten und welche Risiken davon für die Anthroposphäre ausgehen.<br />

Umgekehrt übt die Nutzung von Fels, Lockergestein und Grundwasser durch den<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 25

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Inhalte<br />

(exemplarisch)<br />

Menschen einen starken Ressourcendruck auf die Geosphäre aus. Es sollten grundlegenden<br />

Verfahren zur Quantifizierung von Einflussgrößen und Materialeigenschaften<br />

danach beherrscht werden.<br />

a) Einführung in die Georisiken: Qualitatives und quantitatives Verständnis <strong>der</strong> endogenen<br />

und exogenen Wechselwirkungsprozesse im System Erde. Grundlagen für<br />

Rekonstruktionen, Bilanzierungen und Vorhersagen sowie numerische Modelle von<br />

Massen- und Energietransport inklusive <strong>der</strong> Analyse von Unsicherheit. Georisiken I:<br />

Erdbeben und Vulkanausbrüche, Hangrutschungen, großräumige Absenkungen;<br />

Georisiken II: Quantitative Risikoanalyse;<br />

Literatur:<br />

Ernst, W.G (2000).: Earth Systems, Cambridge UP<br />

Holland, H.D., Petersen, U (1995): Living Dangerously: The Earth, its Resources and<br />

the Environment, 498 S., Princeton UP<br />

Reice, S.R. (2003): The silver lining: the benefits of natural disasters. Princeton UP.<br />

b) Neotektonik: Bewegungen und Kräfte in <strong>der</strong> oberen Erdkruste und an <strong>der</strong> Erdoberfläche,<br />

über viele Grössenordnungen in Länge und Zeit. Spannungen in <strong>der</strong> Erdkruste.<br />

Rezente Bewegungen (GPS, INSAR). Erdbeben, Vulkanismus, Kopplung zwischen<br />

Deformation, Erosion und Sedimentation.<br />

Literatur:<br />

Cosgrove, J. & Jones, M. (1991): Neotectonics and resources: Wiley & Sons.<br />

Summerfield, M.A. (2000): Geomorphology and global tectonics: Wiley&Sons.<br />

c) Ingenieur- und Hydrogeologie I: Grundlagen <strong>der</strong> Ingenieurgeologie <strong>der</strong> Festgesteine:<br />

Klassifikation von Festgesteinen, Darstellung von Trennflächen; Grundlagen <strong>der</strong><br />

Ingenieurgeologie <strong>der</strong> Lockergesteine: Klassifikation, Bestimmung <strong>der</strong> Zustandsgrenzen;<br />

Grundwasser als Ressource, Wasserkreislauf, Strömung im porösen Medium,Grundwasserleitertypen,<br />

Grundwasservorkommen.<br />

Literatur:<br />

Fetter, C.W. (2002): Applied Hydrogeology.<br />

Langguth, H. & Voigt, R. (2005): Hydrogeologische Methoden.<br />

Prinz, H. (1997): Abriß <strong>der</strong> Ingenieurgeologie, 3. Aufl, Enke Verlag<br />

Smoltczyk, U. (2003): Grundbau Taschenbuch.- Ernst & Sohn Verlag<br />

Gruppengröße 10 Studierende aus <strong>Geographie</strong> und Wirtschaftsgeographie<br />

Kontaktzeit<br />

a) 30 h b) 30 h c) 30 h<br />

Summe: 90 h<br />

Selbststudium a) 60 h b) 60 h c) 60 h<br />

Summe: 180 h<br />

CP<br />

a) 3 CP b) 3 CP c) 3 CP<br />

Summe: 9 CP<br />

Voraussetzung für die a) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />

Vergabe von CP b) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />

c) Klausur (Dauer: 90 Min)<br />

Note Die Modulnote wird entsprechend <strong>der</strong> CP-Verteilung gewichtet.<br />

<strong>RWTH</strong> <strong>Aachen</strong>, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 26

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong> Modulhandbuch Mai 2008<br />

Modul: Ressourcengeologie (RG)<br />

Modulbeauftragter: Prof. Dr. M. Meyer<br />

Dozenten: a) Meyer, b) Littke<br />

Studiengänge<br />

Angebot (Turnus) Dauer<br />

Studienjahr<br />

M.Sc. <strong>Angewandte</strong> <strong>Geographie</strong><br />

M.Sc. Wirtschaftsgeographie<br />

jährlich<br />

1 Semester 1./2.Studienjahr<br />

Kategorie Erläuterung<br />

Veranstaltungen und a) Vorlesung: Mineralische Lagerstätten I<br />

Lehrformen<br />

b) Vorlesung: Erdöl- und Erdgasgeologie I<br />

Voraussetzungen Nebenfach Geologie I o<strong>der</strong> Wahlpflichtmodul W-GG<br />

Lern-/<br />

a) Einführung in die Grundlagen <strong>der</strong> Lagerstättenlehre, Kenntnisse über Genesemo-<br />

Qualifikationsziele delle, Altersstellung und tektonischen Rahmen von Cu, Mo, W, Sn, Cr, Ni, Pb, Zn, Au,<br />

PGE, Fe und Bauxit Lagerstätten. Verwendung <strong>der</strong> Metallrohstoffe und <strong>der</strong>en Umwelteigenschaften<br />

b) Einführung in die Erdöl- und Kohlengeologie, Entwicklung von Prozessverständnis<br />

in Bezug auf die Ablagerung und Reaktivität von sedimentärem organischem Material<br />

Inhalte<br />

a) Mineralische Lagerstätten I: Vorräte, Ressourcen, Reserven, Prospektion, Explora-<br />

(exemplarisch) tion und Probennahme; Prozesse <strong>der</strong> liquidmagmatischen, pegmatitischen, hydrothermalen<br />

und supergenen Metallanreicherung; Physikochemie erzführen<strong>der</strong> Fluide,<br />

Fluid-Gesteinsreaktionen (hydrothermale Alteration); Genetische Modelle und Klassifikation<br />

von Erzlagerstätten;<br />

Literatur:<br />

Pohl, W.L. (2005): Mineralische und Energie-Rohstoffe. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung,<br />

Stuttgart, 527 S.<br />

Gruppengröße<br />

b) Erdöl- und Erdgasgeologie I: Entstehung von Erdöl, Erdgas und Kohle aus pflanzlichem<br />

organischem Material in Sedimentgesteinen, Erdölmuttergesteine, Torfe als<br />

Vorläufer <strong>der</strong> Kohle, Klassifizierung von Erdöl, Erdgas und Kohle, erste Grundlagen<br />