Neue Partnerschaften fürs neue Jahrtausend-Das Stuttgarter Modell

Neue Partnerschaften fürs neue Jahrtausend-Das Stuttgarter Modell

Neue Partnerschaften fürs neue Jahrtausend-Das Stuttgarter Modell

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

.<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong><br />

<strong>Jahrtausend</strong><br />

<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

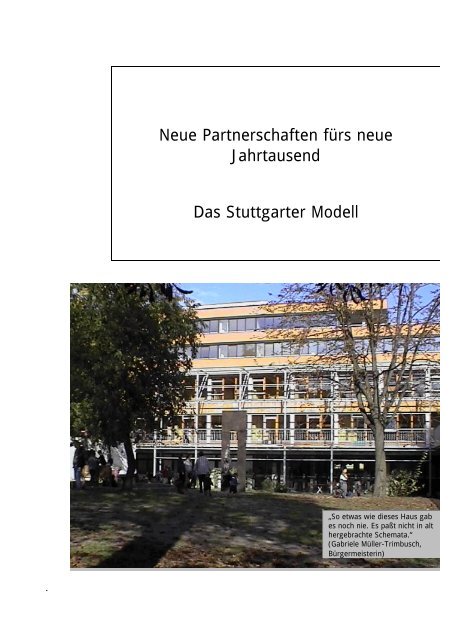

„So etwas wie dieses Haus gab<br />

es noch nie. Es paßt nicht in alt<br />

hergebrachte Schemata.“<br />

(Gabriele Müller-Trimbusch,<br />

Bürgermeisterin)

Diese Dokumentation beruht auf Interviews, die Anfang Oktober 2001 mit allen Gruppierungen,<br />

die an der Planung des Generationenhaus West beteiligt waren, durchgeführt wurden.<br />

Insgesamt wurden 26 Gespräche geführt. Die Interviews wurden in Auftrag gegeben von<br />

GROOTS (Grassroots Organisations Organising Together in Sisterhood), einer weltweiten<br />

Organisation von Frauen-Selbsthilfeorganisationen, bei der die deutschen Mütterzentren<br />

Gründungsmitglied sind.<br />

Finanziert wurde die Dokumentation aus Mitteln der Ford Foundation, des Eltern Kind Zentrums<br />

(EKIZ) und des Mütterzentren Internationalen Netzwerks (MINE).<br />

Die Interviews wurden durchgeführt von:<br />

* Suranjana Gupta, SSP, Bombay, Indien<br />

* Monika Jaeckel, Deutsches Jugendinstitut (DJI), München<br />

Wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnern:<br />

* Edgar Kurz, Rudolf Schmid und Herman Schmid Stiftung<br />

* Gabriele Müller-Trimbusch, Bürgermeisterin für Soziales, Jugend und Gesundheit<br />

* Sven Kohlhoff, Architekt<br />

* Christine Heizmann-Kerres, Alexander Hoffmann, Hochbauamt<br />

* Isolde Bartel, Jugendamt, Bau- und Bauunterhaltung,<br />

* Michaela Bolland, Jugendhilfe Planung,<br />

* Brigitte Gramlich, Jugendamt, Bestellwesen<br />

* Sigrid Eppstein, Stephanie Braunstein, Ganztagesstätte für Kinder<br />

* Sonja Rudolphi, Luca Siermann, Ulrike Einsfeld, Elternbeirat Ganztagesstätte für Kinder<br />

* Heidi Menge, Bereichsleiterin Kindertagesstätten<br />

* Elke Arenskrieger, Felizitas Keller, Iris Kauffeld-Donhausen, Andrea Laux, Daniela Rapp,<br />

Antje Reiferscheidt, EKIZ<br />

* Alfred Schöffend, Freie Altenarbeit<br />

* Barbara Steiner, Wohlfahrtswerk<br />

* Suzanne Thoni, Koordinatorin für betreutes Wohnen<br />

* Ute Kinn, Dieter Brosig, Agenda Büro, Carl Duisberg Gesellschaft<br />

* Brigitte Preuß, Allianz Versicherungen, Personalabteilung<br />

* Christa van Winsen, Organisationsberatung, Prozeßbegleitung<br />

Veröffentlicht anläßlich der festlichen Eröffnung des Generationenhaus West am 1. Februar 2002<br />

Deutscher Text: Monika Jaeckel<br />

Englischer Text: Suranjana Gupta<br />

Photos und Layout: Marieke van Geldermalsen<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 2 von 43

Gliederung:<br />

I. EINLEITUNG 4<br />

Warum ein Mehrgenerationenhaus? 4<br />

Entstehungsgeschichte 6<br />

Warum diese Dokumentation? 7<br />

II. DIE VISION 9<br />

III. ZU PARTNERN WERDEN 13<br />

Hindernisse und Barrieren 15<br />

Erfolgsrezepte 16<br />

Wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen 19<br />

Was war anders? 21<br />

IV. DAS HAUS -<br />

INNENSICHTEN UND AUßENSICHTEN 23<br />

V. INNOVATIONEN 30<br />

VI. EMPFEHLUNGEN 35<br />

Perspektiven im Haus 35<br />

Bedingungen der Übertragbarkeit 37<br />

Empfehlungen für die Politik 40<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 3 von 43

I. EINLEITUNG<br />

Warum ein Mehrgenerationenhaus?<br />

<strong>Das</strong> Generationenhaus West in der Ludwigstrasse in Stuttgart ist<br />

einzig in seiner Art. Hier ist es gelungen auf einen historischen sozialund<br />

familienpolitischen Bedarf zu antworten und Zukunftskonzepte,<br />

von denen allerorts viel die Rede ist, in tatsächliche Praxis<br />

umzusetzen.<br />

<strong>Das</strong> Generationenhaus West ist ein generationsübergreifendes<br />

Nachbarschaftszentrum, oder, um es in den Worten der Beteiligten<br />

auszudrücken, „eine blühende Oase der Menschlichkeit im Stadtteil“, in<br />

dem sich jung und alt, (und alles dazwischen), Familien und Alleinstehende,<br />

Institution und Selbsthilfe, BürgerInnen und Politik,<br />

BewohnerInnen und Verwaltung, Professionelle und PraxisexpertInnen<br />

sowie Einheimische und Zugewanderte begegnen und gemeinsam die<br />

Lebensbedingungen des Stadtteils gestalten.<br />

<strong>Das</strong> Haus wurde von der Rudolf<br />

und Herman Schmid Stiftung mit<br />

Euro 11 Millionen gestiftet und<br />

wird gemeinschaftlich betrieben<br />

von der städtischen Ganztagesstätte<br />

für Kinder, von dem Altenpflegedienst<br />

„Freie Altenarbeit“,<br />

von dem Altenhilfeträger „Wohlfahrtswerk“<br />

und der Selbsthilfegruppe<br />

„Eltern-Kind-Zentrum“. 1<br />

„Die Stiftung hat uns viel Freiraum<br />

gegeben und es ermöglicht,<br />

innovative Wege in der<br />

Verwaltung zu gehen und weitestgehende<br />

Bürgerbeteiligung<br />

zu praktizieren. So viel Spielraum<br />

ist im Alltagsgeschäft<br />

normalerweise nicht gegeben.“<br />

(Michaela Bolland, Jugendhilfeplanung)<br />

1 Zu Beginn des Projektes war auch der Eigenbetrieb Leben und Wohnen beteiligt,<br />

der innovative Konzepte von betreutem Wohnen im Alter für Migranten einbrachte.<br />

Hier hat es einen Trägerwechsel gegeben. Seit April 2001 betreibt das<br />

Wohlfahrtswerk die Vermittlung der Altenwohnungen.<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 4 von 43<br />

„Mit dem genrationsübergreifenden<br />

Haus West in der Ludwigstrasse<br />

soll das, was in der<br />

Moderne auseinander dividiert<br />

wurde, wieder zusammengefügt<br />

werden. Es spricht für das Ausmaß<br />

des Problems, daß man<br />

das, was eigentlich das Normale<br />

sein sollte, in der heutigen Zeit<br />

als innovatives <strong>Modell</strong> bezeichnen<br />

muß.“ (Bürgermeisterin<br />

Gabriele Müller-Trimbusch)

„Wenn man gesunde Nachbarschaften<br />

will, dann muß man<br />

den Bürgern und Bürgerinnen<br />

mehr Beteiligungschancen und<br />

Mitspracherechte eröffnen. Dann<br />

muß man die Selbsthilfe ernst<br />

nehmen. <strong>Das</strong> hat die Stadt verstanden.<br />

Deswegen sind wir ins<br />

Boot geholt worden.“ (Elke<br />

Ahrenskrieger, Ekiz)<br />

Es beherbergt auf 5 Stockwerken und einer Gesamtfläche von 6000 qm<br />

eine städtische Kindertagesstätte für 120 Kinder, eine flexible Kleinkindbetreuung<br />

mit Platzsharing, 10 Altenwohnungen, eine Großküche<br />

für die Kindertagesstätten des Stadtteils, ein Nachbarschaftscafé mit<br />

offener Kinderbetreuung, ein Second Hand Laden, eine Altenpflegeservice<br />

Agentur und großzügige Gemeinschaftsflächen, die auch für<br />

die Nachbarschaft geöffnet sind. Hierzu gehören ein traumhafter<br />

Garten und Kinderspielplatz, eine luxeriöse Dachterrasse, sowie Veranstaltungs-<br />

Hobby- und Gymnastikräume.<br />

Die Lebensqualität in den Städten wird zunehmend beklagt, vor allem<br />

von Familien mit Kindern, von Jugendlichen und von alten Menschen.<br />

In den bundesdeutschen Großstädten leben nur noch in ca. einem<br />

Viertel aller Haushalte Kinder und der Trend zur Stadtflucht von<br />

Familien setzt sich fort. Eingeschränkte Mobilitätschancen für Kinder,<br />

Gefährdung der Sicherheit in anonymen Nachbarschaften, die<br />

Ausdünnung familienentlastender Infrastruktur und das Fehlen<br />

sozialer Nachbarschaften zählen zu den Gründen, die Familien<br />

veranlassen, an den Stadtrand oder ganz aus der Stadt<br />

herauszuziehen.<br />

Die in der Stadtplanung im letzten Jahrhundert durchgesetzte<br />

Entmischung der Schlüsselfunktionen menschlicher Siedlungen in<br />

Wohnen, Versorgen, Arbeiten, Freizeit, Handel und Verkehr hat zu<br />

einer Ausdünnung der sozialen Verflechtungen und der sozialen<br />

Lebensdichte in den Wohnbereichen geführt und den familialen<br />

Binnenraum in den Städten zunehmend auf den engsten Raum der<br />

eigenen vier Wände eingeschränkt.<br />

Der öffentliche Raum als Ort zum Verweilen und Ort der Begegnung<br />

ist zunehmend ausgehöhlt, Priorität hat der rollende Verkehr, der alle<br />

anderen Funktionen auf engstem Raum zusammendrängt und<br />

voneinander abkoppelt. Isolation und Einsamkeit, überforderte<br />

Nachbarschaften und sozial gefährdete Stadtteile sind Folgen, für die<br />

zunehmend Gegenstrategien gesucht werden.<br />

<strong>Das</strong> Verständnis von Stadtplanung hat sich in der Folge zunehmend<br />

erweitert. Darunter wird nicht mehr vor allem eine Politik für die<br />

bebaute Umgebung und für effiziente Wirtschafts- und Verkehrssysteme<br />

verstanden, sondern es kommt zunehmend auch die Dimension<br />

der sozialen Infrastruktur und des sozialen Nahraums in den Blick.<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 5 von 43

Entstehungsgeschichte<br />

Bei der Entstehung des Generationenhaus West kamen mehrere<br />

glückliche Umstände zusammen. Die Gebrüder Schmid vermachten<br />

ihr Vermögen der Stadt Stuttgart für Projekte im Bereich der<br />

Familien- und Altenarbeit. Die Testamentsvollstrecker trafen auf eine<br />

engagierte Bürgermeisterin mit weitsichtigen sozialen Visionen. Die<br />

städtische Kindertagesstätte in der Ludwigstrasse befand sich in<br />

einem Abrißhaus. Die Sanierung war überfällig. Jugendhilfeplanung<br />

suchte nach Möglichkeiten bei einer Neugestaltung, die großzügige<br />

Freifläche des Kita Grundstückes für den überaus dicht besiedelten<br />

Stadtteil zu erhalten. Der <strong>Stuttgarter</strong> Westen besaß zwei<br />

familienpolitische „Schätze“: das Familienselbsthilfeprojekt Eltern-<br />

Kind-Zentrum, erstes Mütterzentrum in Baden Württemberg, UN<br />

Preisträger und Inbegriff lebendiger Nachbarschaftskultur, das aus<br />

allen Nähten platzte, und den Verein Freie Altenarbeit, einen<br />

innovativen Träger ganzheitlicher Altenpflege.<br />

Als die Stadt Stuttgart sich entschloß, diese Akteure zusammenzubringen,<br />

und die Stadtverwaltung sich auf einen partizipativen<br />

Planungsprozeß einließ, war das Projekt geboren. Als dann noch ein<br />

renommierter <strong>Stuttgarter</strong> Architekt mit viel Sensibilität für soziale<br />

Fragen und ein Sponsor aus der freien Wirtschaft für eine Moderation<br />

des partizipativen Planungsprozesses gewonnen werden konnten,<br />

waren die Bestandteile eines Erfolgrezeptes beisammen.<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 6 von 43<br />

„Die Mütterzentren verbreiten<br />

sich ja inzwischen über die<br />

ganze Welt. Überall da, wo traditionelle<br />

Familien- und Verwandtschaftsnetzwerkeausgehöhlt<br />

wurden, sei es durch<br />

Aids in Afrika oder durch Krieg<br />

wie in Bosnien oder durch den<br />

Sozialismus wie in Bulgarien und<br />

der Tschechischen Republik,<br />

stoßen Mütterzentren auf großes<br />

Interesse. Sie stellen <strong>neue</strong> Gemeinschaften<br />

her, so etwas wie<br />

Ersatzfamilien in der Nachbarschaft.“<br />

(Andrea Laux, Ekiz)<br />

„Wenn man sich wie wir um<br />

Lebensversicherungen kümmert,<br />

dann ist das Interesse an den<br />

verschiedenen Möglichkeiten,<br />

wie Menschen im Alter betreut<br />

und versorgt werden können,<br />

von Haus aus gegeben. Generationsübergreifende<br />

<strong>Modell</strong>e halten<br />

wir auf diesem Gebiet für<br />

zukunftsweisend. Und so waren<br />

wir auch daran interessiert, als<br />

Partner für das <strong>neue</strong> Haus in der<br />

Ludwigstrasse einzusteigen.“<br />

(Brigitte Preuß, Allianz<br />

Versicherungen)

Warum diese Dokumentation?<br />

Diese Dokumentation ist eine Festschrift zur feierlichen Eröffnung des<br />

Generationenhaus West und ein Ausdruck davon, das dieses<br />

„<strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong>“ bereits auf internationales Interesse gestoßen ist.<br />

Die Dokumentation wurde von dem Internationalen Netzwerk von<br />

Frauenselbsthilfe Gruppen, GROOTS, in Auftrag gegeben und mit<br />

Mitteln der Ford Foundation, sowie von EKIZ und dem Internationalen<br />

Netzwerk der Mütterzentren (MINE) finanziert.<br />

Dieses Haus ist eine sozialpolitische und stadtplanerische Innovation<br />

und ein Grund zum Feiern. Dahinter steht ein 3 Jahre langer -<br />

durchaus mühsamer - Prozeß, in dem gesellschaftlich sehr unterschiedliche<br />

Akteure, zwischen denen es strukturell viel Trennendes<br />

gibt, sich „zusammengerauft“ haben und zu echten Partnern<br />

geworden sind. Erfolge lassen sich besser feiern, wenn man weiß,<br />

was sie ermöglicht hat und sie lassen sich auch besser wiederholen<br />

und übertragen, wenn man ihre Bestandteile kennt.<br />

<strong>Das</strong> Ziel dieser Dokumentation ist es daher einen ungewöhnlich<br />

partizipativen Planungs- und Partnerschaftsprozeß zu dokumentieren,<br />

in dem unterschiedliche Kulturen aufeinandergetroffen sind und zu<br />

einem konstruktiven Miteinander gefunden haben. Es geht sowohl<br />

darum die Konflikte, Mißverständnisse, Hindernisse und strukturellen<br />

Barrieren aufzuzeigen, die dabei überwunden werden mußten, als<br />

auch die Aspekte zu definieren, die den Prozeß positiv gestaltet<br />

haben. Die Dokumentation soll dazu dienen, ein Instrument der<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 7 von 43

Übertragbarkeit zu schaffen, das von anderen Trägern und anderen<br />

Gemeinden genutzt werden kann, um ähnliche Partizipationsprozesse<br />

und <strong>neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> zu entwickeln. Was kann man aus den<br />

<strong>Stuttgarter</strong> Erfahrungen darüber lernen, was es braucht, damit<br />

<strong>Partnerschaften</strong> zwischen Akteuren aus unterschiedlichen Sektoren<br />

gelingen und welche Empfehlungen, können für Planungsprozesse<br />

generell daraus gezogen werden?<br />

Schließlich geht es auch darum, den mutigen und durchhaltewilligen<br />

„Pionieren“ aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die<br />

diesen Prozeß getragen haben, ein kleines Denkmal zu setzen. Denn<br />

die Erfahrung zeigt, wie schnell das Bewußtsein davon, was einzelne<br />

engagierte Menschen für das Gemeinwohl leisten, in der Öffentlichkeit<br />

verloren geht.<br />

„Internationale Erfahrungen zeigen, daß von Frauenbasisgruppen<br />

weltweit wichtige Impulse für eine positive Stadtentwicklung ausgehen.<br />

Wir waren sehr inspiriert von den Erzählungen des Mütterzentrums<br />

über die <strong>neue</strong> Partnerschaftskultur, die in Stuttgart in der<br />

Planung des <strong>neue</strong>n Hauses in der Ludwigstrasse entwickelt wurde.<br />

Wir waren neugierig darauf, mehr darüber zu erfahren, was es<br />

braucht, um Frauen- und Nachbarschaftsgruppen an der Entwicklung<br />

ihres Stadtteils stärker zu beteiligen und mehr Gewicht in<br />

kommunalpolitische Prozesse zu verschaffen. Es hat uns sehr<br />

interessiert, welche unterschiedlichen Beiträge Mütter und<br />

Professionelle in diesen Prozeß einbringen und wie die<br />

Zusammenarbeit das Endresultat verbessert hat.<br />

Wir werden die <strong>Stuttgarter</strong> Erfahrungen an unsere internationalen<br />

Netzwerke weitergeben, damit Vertreter der öffentlichen Verwaltung,<br />

der Kommunalpolitik, und der Selbsthilfe aus anderen Ländern sowie<br />

internationale Organisationen wie die Vereinigten Nationen und die<br />

Weltbank daraus lernen können. <strong>Das</strong> internationale Interesse daran<br />

wächst, Initiativen und „Best Practices“ zu vervielfältigen, denen es<br />

gelingt, Frauengruppen vor Ort in kommunalpolitische<br />

Entscheidungsprozesse einzubeziehen.“ (Sandy Schilen, GROOTS)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 8 von 43

Stichworte aus der<br />

Prozeßbegleitung:<br />

II. DIE VISION<br />

Strategien urbaner Revitalisierung betonen zunehmend die Notwendigkeit<br />

von Investitionen in soziale Ressourcen, in den sozialen<br />

Zusammenhalt und in die Nachbarschaftsqualität menschlicher<br />

Siedlungen. Die Aktivierung von Bewohnern, die Initiierung von<br />

Stadtteilkultur und eine partizipative Kommunalpolitik sind Wege zur<br />

Verbesserung der sozialen Integrationskraft von Nachbarschaften, die<br />

in Programmen wie der „Agenda 21“ oder der „Sozialen Stadt“<br />

vorgeschlagen werden.<br />

<strong>Das</strong> Generationenhaus West<br />

ist entstanden, weil die<br />

beteiligten Akteure diese<br />

Vision teilen und zum Teil<br />

auch bereits leben. Und weil<br />

sie gemeinsam, jede an ihrem<br />

Ort und in ihrer Funktion<br />

damit ernst gemacht haben,<br />

diese Vision umzusetzen.<br />

Inmitten des oft schwierigen<br />

Aushandlungsprozesses und<br />

der vielen Klippen, die es zu<br />

umschiffen gab haben die<br />

Beteiligten alle Kurs gehalten,<br />

so daß die Vision im Laufe des<br />

Planungsprozesses nicht<br />

abgeschwächt, sondern im<br />

Gegenteil klarere Konturen<br />

erhielt und den gemeinsamen<br />

Prozeß tragen konnte.<br />

In unserem Haus<br />

gehen ein und aus:<br />

Mitarbeiter/-innen Kinder Väter Mütter, Kinder<br />

(volzeit – Teilzeit) Eltern mit Kindern aus dem stadtteil<br />

Hausmeister/-in Alleinerziehende Nachbarn<br />

Küchenpersonal Honorarmütter Senioren aus Stadtteil<br />

Frei Arbeiter/-innen Mütterzentrumfrauen Publikum<br />

Garten- und Arbeitsgemeinschaften Gäste<br />

Bauunterhaltung Akademieteilnehmende Festgesellschaften<br />

Reinigungsleute Migrant/-innen Polit-Prominenz<br />

Lieferanten Bewohner/-innen Menschen ohne Geld<br />

Praktikant/-innen Senioren Menschen mit Handicap<br />

Behinderte Menschen<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 9 von 43

Von Seiten der Bauherrin war als Ziel formuliert, ein multifunktionales<br />

Haus zu schaffen für unterschiedliche Gruppen und Generationen. Ein<br />

wichtiger Teil dieser Vision betraf auch die Frage des Wohnens im<br />

Alter und der Integration von Bürgern ausländischer Herkunft. Die<br />

Altenwohnungen im obersten Stockwerk sind speziell mit diesen<br />

Anliegen konzipiert.<br />

„Kinder, Jugendliche, Eltern und alte Menschen sollen hier miteinander<br />

kommunizieren und voneinander lernen können. Darüber<br />

hinaus ist aber auch ein Haus erwünscht, das sich gegenüber<br />

Initiativen, Vereinen, Institutionen und Familien aus dem Stadtbezirk<br />

Stuttgart-West öffnet.“ (Bürgermeisterin)<br />

Die beteiligten Gruppen formulierten ihre Vision im laufe der<br />

Interviews in unterschiedlicher Weise.<br />

„Es geht uns um Selbständigkeit und Selbstbestimmung im Alter für<br />

Bewohner und Senioren im Stadtteil, es sollen Wohnformen<br />

entstehen, die der Vereinsamung im Alter entgegenwirken und<br />

kulturelle Begegnungen fördern. <strong>Das</strong> Zentrum soll zur Lebensfreude<br />

und Lebensqualität zwischen jung and alt beitragen. Es könnte<br />

vielleicht schwierig werden die Idee einer Gemeinschaftsküche zu<br />

verkaufen, aber man vergißt oft nur zu schnell wie einsam alte<br />

Menschen werden können und wie wichtig es ist, daß sie in<br />

Gemeinschaft bleiben. Vielleicht wird dieses Haus unsere<br />

Vorstellungen von betreutem Wohnen völlig umkrempeln.“<br />

(Wohlfahrtswerk)<br />

„Die Haltung und das Menschenbild aller im Haus soll in der von<br />

Freundlichkeit und Offenheit geprägten Atmosphäre spürbar werden.<br />

Es ist ein Ort für alle Lebenslagen. Wir bieten den Rahmen für<br />

Begegnungen, für aktives Miteinander und bürgerschaftliches<br />

Engagement. <strong>Das</strong> Haus wird Anlaufstelle und wichtiger Knotenpunkt<br />

im Stadtteil Stuttgart-West, ein florierender und lebendiger Betrieb,<br />

ein Ort der Kooperation innerhalb des Hauses und im Stadtteil. Jeder<br />

soll sich willkommen fühlen.“ (EKIZ)<br />

„In diesem Haus können wir unsere Vorstellungen von einer<br />

qualitativen Kinderbetreuung wirklich realisieren, mit vielen kreativen<br />

und Bewegungsangeboten. Wir können Baumhäuser bauen,<br />

Kinderkonferenzen veranstalten, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.<br />

Die eingebaute Begegnung zwischen den Generationen eröffnet ganz<br />

<strong>neue</strong> Perspektiven “. (Kindertagesstätte)<br />

„<strong>Das</strong> wichtigste an diesem Haus ist die Hilfe zur Selbsthilfe, daß<br />

Menschen hier lernen können, sich selbst zu helfen.“ (Jugendamt)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 10 von 43<br />

„Im <strong>neue</strong>n Haus werden wir<br />

richtig loslegen können mit unseren<br />

Träumen und Visionen.<br />

Wir wollen ein Haus werden, in<br />

dem ökologisch angebaute Produkte<br />

verwertet werden, in dem<br />

die regionalen Produzenten<br />

unterstützt werden, das erste<br />

öffentliche Haus, in dem ökologisch<br />

geputzt wird. Es sollen<br />

Bewußtseinsprozesse zu Umweltfragen<br />

von hier ausgehen.<br />

Es sollen auch Entlastungen für<br />

Familien und Alte im Stadtteil<br />

geschaffen werden, ein Wäscheund<br />

Bügel-Service, Einkaufsdienste,<br />

Transportfahrten. Leute<br />

sollen zum Verwöhnen her<br />

kommen können.“ (Andrea<br />

Laux, EKIZ)<br />

„Es hat einige Zeit gedauert, bis<br />

ich wirklich von diesem Projekt<br />

überzeugt war. Die regelmäßigen<br />

Teamtreffen waren sehr<br />

wichtig für mich, dort habe ich<br />

die Visionen der verschiedenen<br />

beteiligten Partner kennengelernt,<br />

vom Architekten, von der<br />

Bürgermeisterin, von der<br />

Planungsabteilung, von den<br />

Mütterzentren. <strong>Das</strong> hat mich<br />

beeindruckt und inspiriert und<br />

nach einer Weile war ich im<br />

Boot. Jetzt stehe ich vollkommen<br />

dahinter und arbeite nach<br />

Kräften mit, daß unsere Vision<br />

Wirklichkeit wird.“ (Sigrid<br />

Eppstein, Kindertagesstätte)

„Wir sehen unsere Aufgabe vor<br />

allem darin, daß das Haus eine<br />

gute Atmosphäre hat, daß es<br />

familiär ist, offen und entspannend,<br />

ein Ort, wo man ermutigt<br />

wird, über sich hinaus wachsen<br />

kann, aber auch wo man Unterstützung<br />

erfährt und getragen<br />

wird. Es soll zu einer sicheren<br />

Nachbarschaft beitragen, wo es<br />

keine Gewalt und auch keine<br />

psychische Erschöpfung und<br />

Überforderung gibt. Kranke und<br />

Behinderte sollen einen würdevollen<br />

Platz und <strong>neue</strong> Chancen<br />

erhalten. Jeder soll die Möglichkeit<br />

haben, nach eigenem<br />

Tempo weiterzukommen.“<br />

(Andrea Laux, EKIZ)<br />

„<strong>Das</strong> Haus soll Offenheit transportieren, und Transparenz. Es soll<br />

nicht alles hinter geschlossenen Türen und geschlossenen Vorhängen<br />

stattfinden, sondern es soll zum mitmachen und mit dabei sein<br />

anregen. Es ist so konzipiert, daß man sich gegenseitig wahrnimmt<br />

und sich begegnet. Was Architektur dazu beitragen kann, um<br />

Kooperation und Gemeinschaft zu stiften, ist hier versucht worden.“<br />

(Architekt)<br />

„Dieses Mehrgenerationenhaus wird eine <strong>neue</strong> Art von Familienleben<br />

schaffen. Wir versuchen hier unsere Themen aus der Isolation<br />

herauszubringen und hier gemeinsam zu gestalten. Nicht nur für<br />

alleinerziehende Mütter ist es wichtig, sich mit anderen austauschen<br />

zu können und Unterstützung zu finden. Hier kann man auftanken,<br />

aufblühen und Talente entdecken, die verschüttet lagen. Wenn ich<br />

allein mit meinen Kindern daheim geblieben wäre, hätte ich nie die<br />

Motivation gehabt, mich so für die Gemeinschaft einzusetzen, wie ich<br />

es hier tue. Ich hätte auch gar nicht so viele Ideen und Projekte<br />

entwickeln können.“ (EKIZ)<br />

„Alte Menschen sind aus unserem öffentlichen Leben zunehmend<br />

ausgeschlossen und in unserer Kultur gibt es keinen selbstverständlichen<br />

Umgang mehr mit ihnen. Ein Haus wie dieses wird dazu beitragen<br />

können, das Image von alten Menschen zu verändern. Sie werden oft<br />

nur noch als bedürftig wahrgenommen, als fragil, als bitter, als Leute,<br />

denen alles zu viel ist und die sich immer beschweren. Aber es gibt bei<br />

ihnen - wie bei allen Menschen - viele Seiten und es ist gut, wenn Kinder<br />

wie Erwachsene die Gelegenheit erhalten, alte Menschen von allen<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 11 von 43

Seiten zu sehen. Im <strong>neue</strong>n Haus können wir alle wieder lernen, mit einander<br />

umzugehen.“ (Freie Altenarbeit)<br />

„Dieses Haus könnte demonstrieren, wie Nachbarschaftlichkeit sein<br />

kann. Es gibt ja kaum noch intakte Nachbarschaften. Dies könnte eine<br />

Gelegenheit sein, daß sich das in unserem Viertel wieder entwickelt.“<br />

(Besucherin im Café Ludwigslust)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 12 von 43

„Kein Architekt kann und sei er<br />

noch so genial den Konsultationsprozeß<br />

vorwegnehmen und<br />

es besser wissen als die Nutzer,<br />

was für sie am Besten ist. Die<br />

beste Qualität entsteht immer,<br />

wenn die Nutzer direkt beteiligt<br />

werden.“ (Sven Kohlhoff, Architekt)<br />

„Die Verwaltung spricht eine andere<br />

Sprache als die Nutzer, die<br />

die „Amtssprache“ oft nicht verstehen.<br />

Hier braucht es eine Vermittlung,<br />

jemand die in beiden<br />

Welten zu hause ist und übersetzen<br />

und vermitteln kann. Es<br />

erfordert aber auch die Bereitschaft<br />

aller Beteiligten auf Kommunikationsprobleme<br />

zu achten<br />

und darüber zu reflektieren, was<br />

dabei der eigene Anteil sein könnte<br />

und wie man selber zu einer<br />

besseren Kommunikation und<br />

Kooperation beitragen könnte.“<br />

(Isolde Bartel, Jugendamt)<br />

III. ZU PARTNERN WERDEN<br />

<strong>Partnerschaften</strong> fallen nicht vom Himmel, sie sind in der Politik wie im<br />

richtigen Leben das Ergebnis intensiver Kommunikations- und<br />

Aushandlungsprozesse. In diesem Kapitel soll der Prozeß<br />

nachgezeichnet werden, durch den <strong>Partnerschaften</strong> entstanden sind,<br />

unter den am Haus beteiligten Gruppen untereinander, sowie<br />

zwischen ihnen und der öffentlichen Verwaltung. Dieser Prozeß spielte<br />

sich in mehreren Stufen ab.<br />

Entscheidend war der Beschluß der Stadt, das Generationenhaus<br />

West von Anfang an unter Beteiligung der Nutzer partizipativ zu<br />

planen. Dies ist ungewöhnlich. Die Beteiligung der Bürger an<br />

Bauprojekten wird in der Regel zu einem Zeitpunkt eingeplant, zu<br />

dem der Architekt schon ausgewählt und ein Grunddesign des<br />

Gebäudes bereits erstellt ist. Die Bürger können sagen, ob dieser<br />

Entwurf ihren Bedürfnissen entspricht oder nicht und Modifikationen<br />

anbringen. Grundentscheidungen jedoch wie die Frage wieviel<br />

Quadratmeter für welche Funktion zur Verfügung stehen sollen, sind<br />

meist ohne Beteiligung der Bürger bereits gefallen und werden in der<br />

Regel auch nicht mehr revidiert.<br />

Beim Bau des Generationenhaus West wurden alle Nutzer 2 , bereits in der<br />

Programphase beteiligt. Sie suchten den Architekten mit aus und fällten<br />

vor allem gemeinsam die Entscheidungen über die Aufteilung der<br />

Quadratmeter und die Raumnutzung im Haus. Anders wäre eines der<br />

innovativsten Entscheidungen des Generationenhaus West, die<br />

gemeinsame Nutzung der Gemeinschaftsflächen durch alle Nutzer,<br />

wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Dieser Planungsprozeß fand<br />

durch regelmäßige Jour-fixe Treffen aller Beteiligten statt, in denen die<br />

relevanten Entscheidungen ausdiskutiert und gemeinsam gefällt wurden.<br />

Parallel zu diesen Planungstreffen wurde ein gemeinsamer Prozeß<br />

unter den Hausnutzern initiiert, in dem sie klärten, welche Ziele sie<br />

an das Generationenhaus knüpften und wie sie gemeinsam das<br />

Haus führen und nutzen wollten. Dieser Prozeß wurde von einer<br />

professionellen Prozeßbegleitung moderiert und trug entscheidend<br />

dazu bei, daß die beteiligten Gruppen sich besser kennenlernten und<br />

zusammengewachsen sind. Am Ende dieses Prozesses haben sich<br />

alle Gruppen auf eine gemeinsame Rahmenkonzeption einigen<br />

können.<br />

2 Anfängliche Stolpersteine gab es als nur die Erzieherinnen der<br />

Ganztageseinrichtung für Kinder und nicht auch die Elternvertreter am<br />

Planungsprozeß miteinbezogen werden sollten. Dies wurde aber revidiert.<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 13 von 43

Die Planungsprozesse wurden begleitet von intensiven Diskussionen<br />

und Auseinandersetzungen in den Gruppierungen selber. Sowohl mit<br />

den Erzieherinnen und Eltern der Kindertagesstätte als auch unter<br />

den Aktiven des Eltern Kind Zentrums wurden regelmäßige<br />

Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu den verschiedenen<br />

Phasen des Planungsprozesses plenar veranstaltet.<br />

Der gemeinsame Planungsprozeß und das Zusammenfinden als Partner<br />

ist gelungen. Mit dem Generationenhaus West identifizieren sich alle<br />

beteiligten Akteure in hohem Maße. Es gab jedoch viele strukturelle<br />

Barrieren zu überwinden, bis dies geglückt ist. Es galt das Machtgefälle,<br />

das unter den unterschiedlichen Partnern bestand, auszugleichen. Es<br />

galt alle Beteiligten soweit zu „professionalisieren“, daß sie die<br />

Planungsprozesse verstehen konnten, sowohl vom bautechnischen als<br />

auch vom verwaltungstechnischen her. Es galt die politischen<br />

Rahmenbedingungen transparent und nachvollziehbar zu machen.<br />

Alle Partner, die interviewt<br />

wurden, schilderten den Prozeß<br />

anfangs als sehr mühsam und<br />

von Mißver-ständnissen und<br />

Mißtrauen geprägt. Jeder versuchte<br />

die eigenen Inte-ressen<br />

zu wahren und sah in den<br />

anderen einen potentielle<br />

Kontrahenten. Es bedurfte<br />

intensiver KommunikationsundAuseinandersetzungsprozesse<br />

bis hieraus Partner<br />

wurden, die ein gemeinsames<br />

Ziel hatten, sich als Teil eines<br />

kooperativen Gesamtprozesses<br />

wahr-nahmen und sich mit dem<br />

ganzen Haus identifizierten.<br />

Zum positiven hat sich der Prozeß gewendet als in der Prozeßbegleitung<br />

der Focus auf die gemeinsamen Werte und Visionen<br />

gelenkt wurde, und man feststellte, daß man von den Werten und<br />

Zielen her gar nicht so weit voneinander entfernt war wie man<br />

angenommen hatte. Eine große Rolle spielte auch, daß alle Beteiligten<br />

im Planungsprozeß das gleiche Sagen hatten und konsensual<br />

entschieden wurde.<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 14 von 43<br />

„Irgend jemand ist zwischendrin<br />

immer geschwind geschockt und<br />

entsetzt. Mal ist es die eine<br />

Seite, mal die andere. Aber<br />

diese Schocks sind wichtig, sie<br />

sind genau das, was angesprochen<br />

werden muß, um sich zu<br />

verständigen und zu einer<br />

Kooperation zu kommen.“<br />

(Christa Van Winsen, Prozeßbegleitung)<br />

„Nicht beteiligt werden, nicht<br />

informiert werden, und ein<br />

eklatanter Mangel an Wertschätzung<br />

sind häufige Erfahrungen<br />

bei Selbsthilfegruppen. <strong>Das</strong> geht<br />

mit viel Frust und Verletzungen<br />

einher. Es ist daher sehr wichtig<br />

eine öffentliche Anerkennungskultur<br />

zu schaffen, in der sehr<br />

sichtbar gemacht wird, was<br />

diese Gruppen gesellschaftlich<br />

beitragen, und welche Kompetenzen<br />

sie mit an den Tisch<br />

bringen.“ (Christa van Winsen,<br />

Prozeßbegleitung)

„Für mich war es wichtig zu bemerken,<br />

wenn einer der Beteiligten<br />

sich zurückzog und nicht<br />

mehr kommunizierte. Meine<br />

Aufgabe war es dies anzusprechen<br />

und herauszufinden, was<br />

geschehen war, wo das Problem<br />

lag.“ (Christa van Winsen,<br />

Prozeßbegleitung)<br />

„Mir war es ein Anliegen dem<br />

EKIZ eine Finanzsituation zu geben,<br />

die sie aus dieser Kampfstellung<br />

herausholt, ihnen einen<br />

Finanzhaushalt zuzuteilen, die<br />

sie gleichstellt mit den städtischen<br />

Begegnungsstellen. Man<br />

bindet sonst zu viele Ressourcen<br />

des Projekts daran, nur das<br />

eigene Überleben zu sichern.<br />

<strong>Das</strong> ist dann ein Dauerkonflikt,<br />

das ist nicht sinnvoll.“ (Michaela<br />

Bolland, Jugendhilfeplanung)<br />

Hindernisse und Barrieren<br />

Die Hindernisse und Barrieren, die während der dreijährigen Planung<br />

des Generationenhaus West bearbeitet und überwunden wurden,<br />

schildern die Beteiligten in ihren eigenen Worten wie folgt:<br />

„<strong>Das</strong> Mißtrauen gegenüber dem Jugendamt war sehr hoch. Es gab<br />

Phasen da hatten wir das Gefühl, wir lassen das, das hat keinen Sinn.<br />

<strong>Das</strong> kann nicht klappen. Wie können Gruppen zusammen ein Haus<br />

betreiben, wenn sie so mißtrauisch gegeneinander sind! Jede Gruppe<br />

fühlte sich ein wenig als die Besseren. Die einen, weil sie sich als<br />

Professionelle identifizierten, die anderen, weil sie sich als die<br />

wirkliche Basis fühlten. Am Anfang gab es einiges an<br />

unterschwelligem Gerangel, wessen Meinung und Expertise mehr<br />

zähle. Die Verwaltung hatte z.B. das Gefühl: „Wir haben das Know<br />

How und müssen Bestimmungen korrekt erfüllen, also muß es<br />

eigentlich nach uns gehen“. Die Praxis hatte eher das Gefühl: „Wir<br />

sind jahrelang nicht öffentlich anerkannt worden, jetzt sind wir da,<br />

und wir sind toll, jetzt müßt ihr uns anerkennen, nur durch uns kann<br />

es richtig laufen.“ Auch gab es Konkurrenzen bei der Frage der<br />

Erziehungskompetenzen zwischen professionellen Erzieherinnen und<br />

Müttern.<br />

Es war ein längerer Prozeß, bis alle lernten, sich untereinander<br />

wertzuschätzen und jede Meinung zu respektieren. Es war ein<br />

komplizierter Lernprozeß, Kontroversen zu tolerieren, in Konflikten<br />

stabil zu bleiben und Kompromisse schließen zu lernen. <strong>Das</strong><br />

interessante ist, daß es am Ende doch geklappt hat, aber es war ein<br />

enormer Kraftakt unter allen Beteiligten.“ (Jugendhilfeplanung)<br />

„Es war schwierig die verschiedenen Gruppen in einen wirklich<br />

kooperativen Prozeß zu bringen. Es gab viele Empfindlichkeiten und<br />

viel Mißtrauen. Dies spiegelt aber auch ein strukturelles Problem<br />

wider: wie schafft man eine gleichwertige Partnerschaft unter<br />

ungleichen Partnern, wenn die Bedingungen unter denen die<br />

verschiedenen Partner antreten, so unterschiedlich sind? Die<br />

Unterschiede müssen auf den Tisch gebracht und transparent<br />

gemacht werden, sonst führen sie zu Mißstimmungen und zu<br />

Kämpfen im Untergrund. Z.B. einige Partner beteiligten sich an dem<br />

Planungsprozeß als Teil ihrer bezahlten Arbeit, für andere war es<br />

Ehrenamt.“ (Prozeßbegleitung)<br />

„Wenn man auf Dauer Bürgerbeteiligung will, dann braucht es<br />

Strukturen, die eine solche Beteiligung und Partnerschaft auf Dauer<br />

stellen. Dann muß das auch eine finanzielle Basis haben.<br />

Bürgerbeteiligung für eine Spielstraße oder für Verkehrsberuhigung an<br />

einer Straßenkreuzung als einzelne Projekte ist etwas anderes als<br />

wenn man wie hier eine Beteiligung auf Dauer anstrebt, sozusagen<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 15 von 43

eine strukturelle Aufgabe an die Bürger delegiert. <strong>Das</strong> geht dann nicht<br />

ohne Bezuschußung. Die dürfen nicht finanziell ungesichert sein und<br />

Existenzängste haben. <strong>Das</strong> überfordert die Selbsthilfe, und auch die<br />

anderen Partner und den Prozeß als Ganzes. <strong>Das</strong> macht es für alle<br />

schwierig, wenn strukturell keine Gleichwertigkeit da ist. <strong>Das</strong> war in<br />

diesem Fall ein Problem, daß das lange Zeit nicht klar war.Wir haben<br />

einen gleichberechtigten Aushandlungsprozeß erwartet, obwohl die<br />

Partner ungleich waren. <strong>Das</strong> war ein Dauerkonflikt, der sich durch den<br />

ganzen Prozeß durchzog. Bürgerschaftliches Engagement geht nicht<br />

ohne finanzielle Förderung, man kann die Selbsthilfe nicht als Partner<br />

ins Boot holen ohne sie auch finanziell gleichzustellen.“<br />

(Jugendhilfeplanung)<br />

Erfolgsrezepte<br />

Die Faktoren, die entscheidend zum Erfolg des Planungsprozesses<br />

beigetragen haben, werden von den Beteiligten folgendermaßen<br />

beschrieben:<br />

„Dieser Prozeß wurde getragen von Personen, die nicht bereit waren,<br />

die Anfangsvision wieder zu verlassen, trotzdem es zwischendurch<br />

auch gnadenlos werden konnte. Im Laufe des Prozesses mußten die<br />

Beteiligten aber auch lernen, Kompromisse zu schließen und daß es<br />

bestimmte Punkte gibt, die sind fix. Wichtig war es Raum und Zeit zu<br />

lassen für einen Entwicklungsprozeß der Beteiligten, für ein<br />

Zusammenwachsen der Personen, die das dann umsetzen müssen.“<br />

(Jugendamt)<br />

„Wir hatten einen hervorragenden Architekten, der in der Lage war,<br />

genau hinzuhören und ungewöhnliche und kreative Lösungen<br />

beizubringen. Er hat die Nutzer und ihre Beiträge und Ideen wirklich<br />

ernst genommen. Er hat ganze Tage im Kindergarten und im Zentrum<br />

verbracht, um zu verstehen, wie der Alltag bei uns läuft. Jedes mal<br />

wenn wir dachten, jetzt wird es zu teuer, oder jetzt stoßen wir an<br />

Grenzen und unumstößliche Vorschriften war er zusammen mit den<br />

städtischen Planungspartnern in der Lage eine kreative und flexible<br />

Lösung zu finden, die immer noch ins Konzept paßte, ja oft die<br />

Grundvision sogar noch viel besser transportierte.“ (EKIZ)<br />

„Wir haben uns auf das Mitplanen gut vorbereitet. Als klar war, daß es<br />

einen Neubau geben würde und wir bei der Planung einbezogen sein<br />

sollten, haben wir Studienfahrten unternommen zu innovativen<br />

Projekten in der Region, um Inspirationen und Ideen zu sammeln. Wir<br />

haben dann zusammen mit Elternschaft, Erzieherinnen und<br />

Kindergartenleitung einen Katalog zusammengestellt, was im <strong>neue</strong>n<br />

Haus alles umgesetzt werden sollte.“ (Elternvertreter Kindertagesstätte)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 16 von 43<br />

„Wir haben gelernt besser einzuschätzen,<br />

daß die Ämter in<br />

Hierarchien und Sachzwänge<br />

eingebunden sind und die Partner,<br />

mit denen man es zu tun<br />

hat, nicht frei entscheiden können,<br />

und ihre eigenen Kämpfe<br />

auszutragen haben, um Innovationen<br />

durchzusetzen. Vorher<br />

haben wir oft gedacht, warum<br />

sind sie bloß so inflexibel?“<br />

(Felizitas Keller, EKIZ)

„Die Atmosphäre bei den<br />

Planungstreffen ist entscheidend.<br />

Wenn alle gleichberechtigt<br />

sind und wenn sich alle wohl<br />

fühlen, wenn man „dumme Fragen“<br />

stellen kann und es keine<br />

Hierarchie am Tisch gibt, kann<br />

Kreativität entstehen. <strong>Das</strong>selbe<br />

Instrument kann völlig stumpf<br />

werden, wenn es nur pro forma<br />

angewandt wird und nicht wirklich<br />

beteiligt.“ (Sven Kohlhoff,<br />

Architekt)<br />

„Wir haben viel mit Demonstrationsmethoden und Demonstrationsmaterial<br />

gearbeitet. Es ist wichtig, daß die Nutzer uns Planer und<br />

Architekten verstehen, nur dann können sie wirklich Partner sein und<br />

ihre Ideen und ihre Kompetenz beitragen. Hier muß man sich<br />

bemühen und sich auch Zeit lassen. Wir haben Sitzungen gemacht, in<br />

denen wir die Nutzer gebeten haben, mental durch das Haus zu<br />

gehen und sich vorzustellen, wie das, was zur Debatte stand,<br />

umgesetzt ausschauen würde. Wir haben vor Ort Planungstreffen<br />

veranstaltet, an Ort und Stelle lassen sich Dinge besser<br />

veranschaulichen und erklären als auf dem Papier. Wir haben<br />

Demonstrationsmodelle gebastelt. Die best funktionierenden Häuser<br />

sind die, an denen die Nutzer sich wirklich beteiligt haben. Dann<br />

haben sie das Gefühl, dies ist unser Haus, wir haben es geplant, wir<br />

haben es gebaut.“ (Hochbauamt)<br />

„In der Prozeßbegleitung haben wir intensiv daran gearbeitet, wie die<br />

einzelnen Gruppen die Arbeit im Haus und die Kooperation<br />

miteinander gestalten könnten. Es galt sich mit sich selbst und mit<br />

den anderen gut bekannt zu machen. Die Beteiligten haben sich in<br />

ihren Stärken und Schwächen einander vorgestellt und sind in einen<br />

Dialog darüber getreten was passieren muß, damit Stärken zum<br />

Tragen kommen und Schwächen im gemeinsamen Prozeß nicht<br />

destruktiv wirken. Man entwickelt gemeinsam persönliche<br />

Gebrauchsanweisungen und Spielregeln des Umgangs miteinander.<br />

Man entwickelt ein anderes Verständnis füreinander, es werden<br />

Sympathien geweckt und man weiß wie man den anderen behandeln<br />

muß, wenn Schwächen oder wunde Punkte berührt werden. <strong>Das</strong> hilft<br />

kritische Situationen durchzustehen.“ (Prozeßbegleitung)<br />

„Wir haben uns kennengelernt,<br />

wie jeder Dinge angeht, was<br />

jedem wichtig ist. Am Anfang<br />

waren wir vorsichtig, was wir<br />

herausgelassen haben, jetzt ist<br />

eine Vertrauensatmosphäre und<br />

ein entspanntes Umgehen miteinander<br />

da. Nach 3 Jahre<br />

langem Coaching sind wir<br />

Freunde geworden. (Stephanie<br />

Braunstein, Kindertagesstätte)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 17 von 43

„ Die Stadt Stuttgart hat mit vielen verschiedenen Firmen Verträge<br />

abgeschlossen, so daß wir sehr flexible sind und durchaus in der Lage<br />

auf unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Wir haben<br />

z.B. Spielzeuge finden können, die multifunktional sind, die in<br />

verschiedener Art und Weise benutzt werden können und die<br />

Kreativität und Phantasie von Kinder sehr anregen können. Wir sind<br />

uns immer einig geworden.“ (Jugendamt).<br />

„Wir haben im Laufe der Verhandlungen die Kompetenzen und die<br />

spezifischen Beiträge jedes Partners kennen und respektieren gelernt.<br />

Vor allem hat man gelernt das Ganze als ein System zu verstehen. So<br />

lernten wir alle nach Lösungen zu suchen, wenn es zwischen<br />

einzelnen Parteien Kontroversen gab und dies nicht nur den<br />

Kontrahenten zu überlassen. Mit der Zeit lernten wir in Lösungen zu<br />

denken und uns untereinander kooperativ zu verhalten. Mittlerweile<br />

sind wir wie ein Organismus zusammengewachsen. Wenn für einen<br />

Partner etwas nicht paßt, dann betrifft das uns alle, denn wenn einer<br />

im Haus unzufrieden ist, dann wirkt sich das auf die ganze<br />

Atmosphäre aus. Und gerade die Kinder spüren so etwas sehr schnell<br />

und leiden darunter. Wir müssen immer dafür sorgen, daß dieses<br />

Haus für alle Beteiligte gut funktioniert.“ (Kindertagesstätte)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 18 von 43<br />

„Es war ein Abenteuer. Wir<br />

haben gemeinsam den Weg erfunden,<br />

während wir ihn gegangen<br />

sind. Die Stadt hätte ohne<br />

so einen Prozeß sicher später für<br />

alle Fehler zahlen müssen. Jetzt<br />

sind wir alle begeistert vom Ergebnis<br />

und bereit, es zu verteidigen.“<br />

(Andrea Laux, EKIZ)

„Als normale Frau an der Basis<br />

hat man nicht den Überblick,<br />

wie die Verwaltung arbeitet,<br />

man weiß nicht wer was entscheidet,<br />

hat keine Insiderinformationen<br />

wie Entscheidungsund<br />

Kommunikationswege in der<br />

Politik laufen. <strong>Das</strong> war für uns<br />

oft sehr verwirrend und hat zu<br />

großen Unsicherheiten beigetragen.<br />

Wir wußten oft nicht woran<br />

wir waren.“ (Daniela Rapp, Ekiz)<br />

„Sprache ist ein Knackpunkt. Es<br />

muß jemand da sein, der die<br />

Sprache ausgleicht. Und der<br />

auch darauf achtet, daß man<br />

dann auch zusammen <strong>neue</strong><br />

Wörter sucht, die für alle<br />

gehen.“ (Christa Van Winsen,<br />

Prozeßbegleitung)<br />

Wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen<br />

Die verschiedenen Partner, die beim Planungsprozeß des Generationenhaus<br />

West beteiligt waren, kommen aus unterschiedlichen<br />

Kulturen. <strong>Das</strong> löste viele Mißverständnisse und Irritationen bei allen<br />

Beteiligten aus und es bedurfte eines ausgiebigen Verständigungsund<br />

Annäherungsprozesses bis dies als Chance statt als Störung<br />

empfunden werden konnte und den Planungsprozeß bereicherte. In<br />

der Wirtschaft hat man Erfahrung damit, und weiß, daß bei<br />

Firmenfusionen jede Firma ihre eigene Betriebskultur mitbringt und es<br />

wichtig ist bewußt darauf einzugehen und Wege zu finden, wie aus<br />

unterschiedlichen Kulturen eine gemeinsame Einheit werden kann.<br />

Angestellte der Stadt sind eingebunden in ein hierarchisches<br />

Verwaltungssystem mit vielen Regulationen und Vorschriften, die sich<br />

von außen nicht unmittelbar erschließen. Hier spielen neben<br />

Sachzwängen auch oft politische Vorgaben und Erwägungen eine<br />

Rolle, die für einen Außenstehenden oft nicht transparent sind.<br />

Familienselbsthilfe Gruppen agieren demgegenüber in einem freieren<br />

Rahmen. Ihre Stärke liegt oft in ihren Improvisationstalenten und<br />

ihrer Fähigkeit ad hoc auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu<br />

reagieren. Sie beziehen ihre Kraft aus einer hohen Eigenmotivation<br />

und Identifikation mit ihren Anliegen, und entwickeln daraus eine<br />

Einsatzbereitschaft, die vor Wochenenden und Feierabenden nicht<br />

halt macht, was eine an vorgegebenen Arbeitsstunden orientierte<br />

professionelle Kultur unter Druck bringen kann.<br />

Aus der Eingebundenheit in so verschiedenen Alltagskulturen entwickeln<br />

sich auch unterschiedliche Mentalitäten, ein unterschiedlicher<br />

Sprachgebrauch und unterschiedliche Arten und Weisen, Dinge anzugehen.<br />

Wenn man immer innerhalb der eigenen Kultur bleibt, fällt<br />

dies oft nicht einmal besonders auf, wenn sich Kulturen jedoch wie in<br />

diesem Fall mischen, prallen diese Unterschiede oft gewaltig aneinander<br />

und müssen wahrgenommen, reflektiert und bewußt<br />

ausbalanciert werden mit ausgehandelten<br />

Kommunikations- Informations- und Sprachregelungen,<br />

mit einer Prozeßbegleitung, mit dem<br />

Transparentmachen der Rahmenbedingungen<br />

und der Entscheidungsstrukturen und mit Verfahrensweisen<br />

und Vereinbarungen, die für alle<br />

Angst- und Streßfreiheit herstellen.<br />

„Am Anfang habe ich das gar nicht gemerkt, daß<br />

bei solchen Verwaltungen so viele Strömungen da<br />

sind, die muß man erst erkennen. Da spielt die<br />

Partei eine Rolle, da arbeiten die verschiedenen<br />

Ämter manchmal nebeneinander her, da sind so<br />

viele Dinge verknüpft, da gibt es Animositäten und<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 19 von 43

Eitelkeiten. Da war es oft nicht einfach, immer wieder die Spur<br />

reinzukriegen. Da mußten wir manchmal auch eingreifen.“<br />

(Testamentsvollstrecker)<br />

„In der Verwaltung gibt es vorgegebene und komplizierte Entscheidungsstrukturen.<br />

Diejenigen mit denen wir es zu tun hatten<br />

konnten oft gar nicht entscheiden. Zum Beispiel als es darum ging<br />

den Vertrag für unsere Räume zu unterzeichnen wurde eine<br />

Hierarchieperson geschickt, die mit dem Ganzen noch gar nichts zu<br />

tun gehabt hatte und keine Ahnung hatte, um was für ein Projekt es<br />

sich bei uns eigentlich handelte. Er hatte die ganzen Diskussionen<br />

nicht mitbekommen und wollte alles standardmäßig abwickeln, was<br />

aber in unserem Fall gar nicht ging. Ich habe daraus gelernt, daß man<br />

immer gleich mit den obersten Chargen verhandeln muß.“ (EKIZ)<br />

„<strong>Das</strong> war einer der großen Herausforderungen der Zusammenarbeit.<br />

Auf der einen Seite die kommunalen Einrichtungen, die ohnehin auch<br />

Probleme haben gegenüber der Spitze und gegenüber dem<br />

Gemeinderat, und ständig um Geld kämpfen müssen und mit viel zu<br />

knappen Ressourcen auskommen müssen. Auf der anderen Seite die<br />

Mütterzentren, die erst recht Verwalterin der Not sind, häufig<br />

weggestellt wurden, und einen fast übermenschlichen Kampf<br />

anstellen müssen, um ein bißchen von dem abzukriegen, was die<br />

Kommune zu verteilen hat. <strong>Das</strong> prallte aufeinander, das mußte gelöst<br />

werden, wie man mit diesem Spagat umgeht.“ (Prozeßbegleitung)<br />

„Du bist in einer anderen Welt und das schüchtert dich auch erst mal<br />

ein. Du wirst ja auch nicht unbedingt als gleichberechtigt behandelt. Also<br />

sind wir das nächste mal zu fünft erschienen, um uns sicher genug zu<br />

fühlen, uns wirklich zu beteiligen. <strong>Das</strong> wurde als sehr ungewöhnlich<br />

empfunden und paßte gar nicht in die Kultur. Aber wir können doch nur<br />

wirklich gleichberechtigte Partner sein, wenn wir uns auch sicher genug<br />

fühlen, um unsere Meinung zu äußern.“ (EKIZ)<br />

„Die EKIZ Frauen dachten anders, was sehr erfrischend war. Sie<br />

gingen die Dinge mehr pragmatisch und lösungsorientiert an, ohne<br />

sich durch Gedanken an irgendwelche Regularien oder komplizierte<br />

Prozedere einengen und einschränken zu lassen. Sie hinterfragten die<br />

Vorschriften und suchten nach Wegen, Dinge anders zu machen. Sie<br />

sind gewohnt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. <strong>Das</strong> hat die<br />

anderen Partner oft irritiert und verunsichert.“ (Prozeßbegleitung)<br />

„Es gab einen Strukturkonflikt, der oft für unterschwellige Spannungen<br />

sorgte, das ist der Unterschied zwischen Selbsthilfe und<br />

bezahltem professionellem Personal. Die einen sind mit Leib und<br />

Seele dabei und bereit über die Grenzen eines 8 Stunden Tages<br />

hinaus Zeit und Energie zu investieren. Die anderen wollten eher<br />

darauf achten, daß das Ganze im Rahmen ihrer bezahlten Arbeitszeit<br />

blieb.“ (Elternvertreter Kindertagesstätte)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 20 von 43<br />

„<strong>Das</strong> Jugendamt hat eine Hierarchie<br />

und hat auch Macht. <strong>Das</strong><br />

EKIZ sind Leute ohne Rangunterschiede,<br />

da gibt es keine<br />

ein, zwei oder drei Stern Generäle.<br />

Die haben auch kein Geld<br />

zu verteilen.“ (Sven Kohlhoff,<br />

Architekt)<br />

„Wir schauen die Dinge ganzheitlicher<br />

an, nicht so professionalisiert<br />

und spezialisiert. In der<br />

Verwaltung hat jede eine spezielle<br />

Zuständigkeit aus deren<br />

Perspektive alles gesehen wird.<br />

Wir denken immer an alle<br />

Aspekte auf einmal, Gesundheit,<br />

Geld, Zukunft, Vergangenheit,<br />

Fehler, Nachbarn, Kinder, Familie.<br />

<strong>Das</strong> brachten wir alles mit in<br />

den Prozeß ein.“ (Andrea Laux,<br />

EKIZ)

„Die einzigen, die nach dem Bau<br />

des Hauses eine Beschwerde<br />

vorgebracht haben, waren die<br />

Reinemachefrauen. Und die<br />

hatten wir im Planungsprozeß<br />

auch vergessen mit<br />

einzubeziehen.“ (Sven Kohlhoff,<br />

Architekt)<br />

„Die Mütterzentren sind unkomplizierter im Umsetzen, wenn sie z.B.<br />

sagen, man macht eine <strong>neue</strong> Kinderbetreuungsgruppe auf, dann kriegen<br />

sie das relativ schnell, ganz handfest und oft auch kostengünstiger hin.<br />

Die klassischen Trägerstrukturen sind oft komplizierter. Da gibt es einen<br />

Personalschlüssel, es muß eine Hauswirtschaftlerin sein, die kocht. Die<br />

Mütterzentren irritiert das nur, die nehmen die Frau, die kochen kann<br />

oder will. Und wie übersetzt man das dann in Förderstrukturen, wenn<br />

die Stadt sagt, ihr müßt eine Hauswirtschaftlerin nehmen, das sind die<br />

Richtlinien. Da kommen die Welten aufeinander, die Mütter, die einfach<br />

handeln, und die klassischen Verwaltungs- und Förderstrukturen, die<br />

Standards festgeklopft haben, die oft als Hemmnisse wirken. <strong>Das</strong><br />

auszuhandeln ist dann die Kunst.“ (Jugendhilfeplanung)<br />

Was war anders?<br />

Was haben die verschiedenen Partner zum Planungsprozeß beigetragen?<br />

Was war durch den partizipativen Konsultationsprozeß<br />

anders? Alle Beteiligte bestätigen, daß die Einbeziehung der Nutzer<br />

eine größere Kreativität und eine größere Nähe zum Bedarf in die<br />

Planung gebracht hat. Hier wurde nicht vom grünen Tisch aus<br />

geplant, sondern Wert gelegt auf die Kompetenzen aus der Praxis,<br />

auf die Erfahrungen des Alltags, die in Verwaltungshandeln übersetzt<br />

wurden. In diesem Prozeß waren die Beiträge aller Partner wichtig.<br />

Unkonventionelle Ideen und Visionen konnten zu Innovationen<br />

werden, weil sie von Partnern unterstützt wurden, die in der Lage<br />

waren, sie in das Dickicht administrativer Regulativen einzuflechten<br />

und die wußten, wie sie für Politik und Verwaltung aufzubereiten<br />

waren.<br />

Zukünftige Nutzer bringen erhöhte Aufmerksamkeit und ein größeres<br />

Achten auf die Details in einen Bauplanungsprozeß ein, denn sie<br />

werden die gebauten Räume bewohnen. Sie planen für ihren eigenen<br />

Bedarf, für ihre eigene Zukunft und nicht in Vertretung für andere.<br />

Vor allem auf die Frage der Gestaltung des Eingangsbereichs, der<br />

Küche und der Kindergartenräume haben die Nutzer starken Einfluß<br />

genommen.<br />

„<strong>Das</strong> Eltern Kind Zentrum brachte viel Erfahrung für den Aspekt der<br />

Herstellung von Nachbarschaftlichkeit und der Beteiligung der<br />

BewohnerInnen des Viertels ein. Ihnen lag die Offenheit des Hauses<br />

und eine einladende Atmosphäre besonders am Herzen. Für sie war<br />

es wichtig, daß das Haus Wärme ausstrahlt.“ (Architekt)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 21 von 43

„<strong>Das</strong> Haus sollte attraktiv sein und dazu einladen, einfach<br />

hereinzuspazieren. Es sollte beim Eingang gleich ein menschlicher<br />

Kontakt da sein und keine anonymen Hinweistafel. Daher waren wir<br />

gleich begeistert über die Idee einer Espresso Bar im Foyer, die von<br />

draußen sichtbar ist und einladend und offen wirkt. So daß man das<br />

Gefühl hat, man kann einfach vorbeischauen, ohne zuvor Mitglied zu<br />

werden. Auch die Frage der Küche war uns sehr wichtig. Wir wollten<br />

nicht nur eine professionelle Küche, die möglichst effektiv und rationell<br />

Einrichtungen mit hoher Abnehmerzahl versorgt. Wir wollten im Haus<br />

eine Atmosphäre wie in einem öffentlichen Wohnzimmer, da gehört<br />

auch eine Küche dazu, die familiär arbeitet. Wir waren es auch, die<br />

bemerkt haben, daß die Abgase aus der Garage direkt dahin geleitet<br />

wurden, wo die kleinen Kinder in den Garten hinausgehen.“ (EKIZ)<br />

„Durch die Beteiligung der Selbsthilfe kamen Mechanismen rein, die<br />

sich die Kommunen so gern auf die Fahnen schreiben, Bürgernähe,<br />

Verringerung der Wege, nicht lineares Denken. Die<br />

Mütterzentrumsfrauen können synchron arbeiten, das sind sehr<br />

wertvolle Kompetenzen. Auch brachten sie viel Pioniergeist mit. In der<br />

Verwaltung gibt es ja oft Angst vor dem <strong>Neue</strong>n, weil das wieder mit<br />

viel Arbeit verbunden ist, <strong>neue</strong> Strukturen durchzusetzen. Da waren<br />

die Anstöße von den Frauen sehr wichtig. Es ist wichtig daß es in so<br />

einem Prozeß welche gibt mit Pioniergeist. Auch viel von dem, was<br />

jetzt unter Vereinbarkeit von Beruf und Leben diskutiert wird wie<br />

Sinnhaftigkeit, Gesundheit und Wellness, das kam aus dieser Ecke.<br />

<strong>Das</strong> sind wichtige Ressourcen.“ (Prozeßbegleitung)<br />

„Wir wollten im Kindergartenbereich mehrere kleine Räume statt zwei<br />

offene, um mit den Kindern in jedem Raum unterschiedliche<br />

Aktivitäten unternehmen zu können. Auch war das erst geplante<br />

Möbiliar nicht die richtige Höhe für Kinder“ (Kindertagesstätte)<br />

„Die Kompetenzen der Frauen werden von der Öffentlichkeit und von<br />

der öffentlichen Verwaltung ja durchaus abgefragt. Sie werden ganz<br />

selbstverständlich in Anspruch genommen, aber nicht im selben Maße<br />

gewürdigt. Diese Kompetenzen müssen auf die<br />

gleiche Fahne geschrieben werden, da wo Profis<br />

schon immer ihre Kompetenzen stehen haben. Nach<br />

diesem Prozeß ist es wirklich nicht mehr zu<br />

übersehen, welche wertvollen und kompetenten<br />

Partner die Stadt im Eltern-Kind-Zentrum hat. Sie<br />

haben viel Erfahrung, sind motiviert und stellen<br />

Kontinuität her. Sie bringen eine sehr solide Basis<br />

ein. Dies muß sichtbar gemacht werden. Bei<br />

Gruppen, die nicht genügend wahrgenommen oder<br />

ausgegrenzt worden sind, braucht es auch heilende<br />

Rituale der Wertschätzung.“ (Prozeßbegleitung)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 22 von 43<br />

„Es ist in diesem Haus eben<br />

nicht so, daß man reinkommt<br />

und an den Gesichtern schon<br />

ablesen kann: „sprich mich ja<br />

nicht an.“ Hier fühlt man sich<br />

wirklich willkommen und wahrgenommen.“(Stadtteilbewohner)

„Man wird nie wirklich generationsübergreifend<br />

arbeiten<br />

können, wenn man das segregierte<br />

Bauen nicht aufgibt und<br />

Räume nicht multifunktional<br />

genutzt werden.“ (Michaela<br />

Bolland, Jugendhilfeplanung)<br />

IV. DAS HAUS -<br />

INNENSICHTEN UND AUßENSICHTEN<br />

In den ersten Monaten zeigte sich das Generationenhaus West bereits<br />

als lebendiges Begegnungszentrum, das vielfältig genutzt wird und<br />

eine besondere Atmosphäre ausstrahlt. <strong>Das</strong> Konzept und seine<br />

Umsetzung durch den partizipativen Planungsprozeß hat sich <strong>fürs</strong><br />

Erste bestätigt, die Umsetzung einer sozialen Vision in Architektur<br />

scheint gelungen. Die Interaktion der verschiedenen Nutzer<br />

miteinander und mit den räumlichen Möglichkeiten wurde von allen<br />

Seiten als sehr positiv beschrieben.<br />

<strong>Das</strong> Haus beherbergt architektonisch<br />

viele innovative Ideen, die zum Teil erst<br />

im Laufe der gemeinsamen Planung sich<br />

herausgeschält haben. Daß der<br />

Kindergarten im 1. Stock untergebracht<br />

wurde, um das Erdgeschoß für die<br />

offenen Bereiche, wie das Café oder die<br />

gemeinsamen Veranstaltungsräume<br />

nutzen zu können war ungewöhnlich.<br />

Daß der Kinderbereich durch eine Rampe<br />

dennoch direkt mit dem Garten und dem<br />

Foyer verbunden ist bezieht ihn voll ins<br />

Gemeinschaftsleben ein.<br />

Daß alle Gruppenräume wie das Café, der Gymnastikraum, der<br />

Werkraum, der Garten, gemeinschaftlich genutzt werden schafft viel<br />

Begegnungsfläche für die verschiedenen Gruppen im Haus. Die<br />

Architektur ist offen gestaltet, keine störenden Säulen behindern den<br />

freien Blick durchs Haus, die Räume sind transparent, selbst vom<br />

Waschraum aus hat man Einblicke in andere Bereiche des Hauses.<br />

Begegnungen im Haus laufen nicht über eine wie auch immer<br />

gestaltete „Pädagogik“, sondern über den Alltag, über das<br />

Hauswirtschaftliche und die gemeinsamen Funktionsräume. Der<br />

warme Mittagstisch, oder Dienstleistungen wie ein Wäscheservice<br />

oder eine mobile Hausmeisterei bringen die Generationen in Kontakt<br />

miteinander, die Bewohner der Altenwohnungen werden bei Festen<br />

und kulturellen Veranstaltungen des Hauses miteinbezogen, sie<br />

können aber auch eigene Fähigkeiten und Talente miteinbringen.<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 23 von 43

Es braucht viel Kommunikation, um die vielen Begegnungs- und<br />

Gestaltungsmöglichkeiten des Hauses auszuschöpfen und positiv zu<br />

gestalten. Begegnung und Kooperation ist sozusagen mit ins Haus<br />

eingebaut. Die übliche Trennung in Programme und Angebote für<br />

spezifische Zielgruppen, für Kinder, für Jugendliche, für Alte ist im<br />

Generationenhaus überwunden. Dieses Haus ist Kinderhaus,<br />

Jugendzentrum, Café, Ladenzeile, Altenservicecenter, Arbeitsplatz<br />

und Mütter- und Nachbarschaftszentrum in einem und gleichzeitig<br />

keines von alledem. Es stellt das Wiederzusammenfügen aller Teile zu<br />

einem Ganzen dar, die Rückkehr des Lebens in die Öffentlichkeit.<br />

„Vor allem das Foyer in der offenen Gestaltung, nicht abgegrenzt und<br />

einladend, wo man gleich auf Menschen trifft und nicht auf einen<br />

Schilderwald ist gelungen. Hierauf hatten wir ja besonders Wert<br />

gelegt. Es spielt sich wirklich ein reges Leben um die Espresso Bar ab.<br />

Am Anfang konnte ich mir das gar nicht vorstellen, was das heißen<br />

sollte: „die Straße ins Haus hineinverlängern“. Aber jetzt wo der Vater<br />

in der früh sein Kind auf dem Fahrrad die Rampe hoch in den<br />

Kindergarten fährt oder nachmittags die Mütter mit den Kinderwagen<br />

die Rampe herunterkommen, wenn das ältere Kind abgeholt wird und<br />

das Jüngere noch schläft. Oder die Kinder noch im Foyer zusammen<br />

spielen, während Mama an der Theke noch einen Schwatz hält. Jetzt<br />

erlebe ich wie genial dieser Eingangsbereich gestaltet ist.“ (EKIZ)<br />

„Es ist leichter an der Espressobar schnell noch einen Kaffee zu bestellen<br />

als ins Café zu gehen. Denn eigentlich will man ja wenn man die Kinder<br />

abgeholt hat, nach hause. Aber ich habe festgestellt, daß man dann oft<br />

doch in ein Gespräch verwickelt wird und ziemlich lange noch bleibt. Die<br />

Kinder haben ja attraktive Spielgeräte im Eingangsbereich, die sie auch<br />

ziemlich lange bei Laune halten. So erfährt man, was alles im haus läuft<br />

und lernt die anderen Leute kennen.“ (Kita Mutter)<br />

„Die einzelnen Räume sind so gebaut, daß sie nach allen Seiten zu<br />

öffnen sind. Die Kinder können hinausgehen in den Flur, in den<br />

Garten, hinauf auf die Galerie oder in die zwei Räume, die<br />

anschließen. In unserem alten Gebäude gab es nur den Hof und den<br />

Flur. Wenn das Wetter schlecht war sind alle in der Pause in den Flur<br />

raus und es gab einen Höllenlärm. Jetzt, wenn ich durch das Haus<br />

gehe, ist es ruhig, einige Kinder spielen im Flur, andere in den<br />

Zimmern oder auf der Galerie oder im Garten. Es gibt nicht diesen<br />

massiven Ansturm von 120 Kindern auf eine Schlag auf eine Fläche.<br />

<strong>Das</strong> hat viel Ruhe in die Arbeit gebracht.“ (Kindertagesstätte)<br />

„<strong>Das</strong> Haus ist ja sehr offen gebaut. Man kann von der Straße durch<br />

das Café bis durch in den Garten schauen. <strong>Das</strong> macht natürlich<br />

neugierig. So bin ich eines Tages auch einfach hineingegangen, habe<br />

eine Tasse Kaffee getrunken und mir erzählen lassen, was es hier<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 24 von 43<br />

„So ein Haus mit so viel Offenheit<br />

kann nur funktionieren,<br />

wenn alle sich verantwortlich<br />

fühlen für alle. Wenn alle, die<br />

sich im Haus bewegen, ein Auge<br />

auf die Kinder haben und mit<br />

aufpassen. Eigentlich sollte das<br />

ja in der Nachbarschaft eine<br />

Selbstverständlichkeit sein, aber<br />

das ist verloren gegangen. <strong>Das</strong><br />

ist die Haltung, die durch dieses<br />

Haus wieder eingeübt wird.“<br />

(Andrea Laux, EKIZ)<br />

„<strong>Das</strong> Haus wirkt sehr offen.<br />

Selbst die Wände lassen noch<br />

viel Raum zur Selbstdarstellung<br />

und zur Gestaltung. <strong>Das</strong><br />

inspiriert, sich was einfallen zu<br />

lassen, eigene Ideen mit<br />

einzubringen.“ (Café Besucher)

„Wir können so viel voneinander<br />

lernen, die Art wie das EKIZ<br />

Kinderbetreuung macht ist anders.<br />

Ich finde das sehr inspirierend.<br />

Es werden viele Gedanken<br />

und Tips ausgetauscht zwischen<br />

unseren Erzieherinnen und den<br />

Betreuerinnen im offenen<br />

Kinderprogram. Vielleicht ergibt<br />

sich aus dem wie die Dinge sich<br />

in diesem Haus entwickeln eine<br />

ganz <strong>neue</strong> Pädagogik.“ (Sigrid<br />

Eppstein, Kindertagesstätte)<br />

alles gibt. Besonders beeindruckt hat mich, daß wir von der<br />

Nachbarschaft diese Räume auch nutzen können. <strong>Das</strong> konnte ich am<br />

Anfang gar nicht glauben, der Garten, die Werkräume, die<br />

Dachterasse, das ist wirklich alles auch für uns? (Stadtteilbewohnerin)<br />

„Die Kinder haben sich sehr schnell mit den <strong>neue</strong>n Möglichkeiten<br />

zurechtgefunden. In den ersten Tagen waren sie noch schüchtern und<br />

haben sich nicht viel im Haus bewegt, aber das war rasch vorbei und es<br />

war erstaunlich, wie schnell sie alles ausprobiert haben und sich im Haus<br />

auskannten. Sie haben sich ganz selbstverständlich ihren Raum genommen<br />

und bewegen sich sehr souverän im Haus. Sie sagen sehr deutlich,<br />

welchen Raum sie jetzt nutzen und wo sie als nächstes spielen wollen.<br />

Sie mischen sich auch problemlos mit den anderen Kindern im Haus. Es<br />

sind eher die Eltern, die noch Eingewöhnungsprobleme haben. Vor allem<br />

gibt es bei so großer Offenheit Ängste um die Sicherheit der Kinder. Da<br />

müssen wir auch noch dran arbeiten.“ (Kindertagesstätte)<br />

„<strong>Das</strong> Café ist das Herz, das Zentrum des Hauses. Hier kommt alles<br />

zusammen. Daher ist es besonders wichtig, daß die Mütter, die die<br />

Espresso Bar und das Café betreiben ihre Gastgeberrolle verstehen, daß<br />

wir immer noch ein Mütterzentrum sind und nicht ein normales Café.<br />

Daß es drum geht, Menschen willkommen zu heißen, auf sie zuzugehen<br />

und herauszuhören, was sie im Haus suchen oder erwarten. Es gilt sie<br />

aktiv anzusprechen und einzubeziehen, herauszufinden, was sie gut<br />

können und wie sie zum Leben im Haus beitragen könnten. Wir haben<br />

mit den Caféfrauen regelmäßige Teamtreffen, wo wir dies besprechen,<br />

wo wir uns darüber austauschen, wie wir das Leben im Haus<br />

wahrnehmen, und was vor allem in diesem Kernbereich verbessert<br />

werden könnte.“ (EKIZ)<br />

<strong>Neue</strong> <strong>Partnerschaften</strong> <strong>fürs</strong> <strong>neue</strong> <strong>Jahrtausend</strong>-<strong>Das</strong> <strong>Stuttgarter</strong> <strong>Modell</strong><br />

1sten Februar 2002. Seite 25 von 43

„Ich habe mir angewöhnt, meine Bürotür immer offen zu lassen. Es ist<br />

so ein lebendiges Treiben, es riecht nach Kaffee, es ist schön das Gefühl<br />

zu haben ein Teil davon zu sein. Obwohl das Haus so groß ist, begegnet<br />

man überall Menschen.“ (Freie Altenarbeit)<br />

„Die ersten Tage waren sehr ungewohnt, daß man sozusagen auf dem<br />

eigenen Terrain andere traf, die man nicht kannte, für die es aber auch<br />

ihr Haus war. Man traf sich im Foyer, in den Toiletten, im Garten. Man<br />

teilte sich die Räume und die Spielgeräte mit anderen. Wir haben in der<br />

ersten Zeit viele Teambesprechungen gehabt, um darüber zu sprechen,<br />

wie man damit umgeht.“ (Kindertagesstätte)<br />

„Am Anfang war jede Gruppe doch sehr bedacht, sich im<br />

Haus eigene Flächen zu schaffen. Es gab Diskussionen den<br />

Garten in verschiedene Nutzungsbereiche für die<br />

verschiedenen Gruppen abzuzäunen, jeder wollte seinen<br />

eigenen Gruppenraum, man wollte sich von den anderen<br />

abgrenzen können. Jetzt sind wir so zusammengewachsen,<br />

daß solche Gedanken eher fremd erscheinen. Es ist eine<br />

freundschaftliche Atmosphäre im Haus entstanden und ein<br />

Wir-Gefühl und jeder fühlt sich heimisch im ganzen Haus.<br />

Und es ist einfach wunderbar, daß der Garten so eine schöne<br />

Freifläche zum Spielen bietet. Im ganzen Stadtteil gibt es so<br />

etwas nicht. Für die Kinder ist das Haus großartig, denn es<br />

erweitert ihre Möglichkeiten enorm, soziale Kontakte und<br />

Erfahrungen zu machen.“ (Kita Elternvertreter)<br />

„Die Grundvision von einem gemeinschaftlichen Leben im<br />

Haus hat den ursprünglichen Entwurf geleitet, daß es aber bis<br />

ins Detail so gelungen ist und wirklich lebt, das liegt am<br />

gemeinschaftlichen Planungsprozeß. Die Beratung mit den<br />

Nutzern hat vieles erst stimmig gemacht. Allein das<br />

Erdgeschoß haben wir so etwa 20 mal komplett umgestaltet.<br />

Ich habe in diesem Prozeß unglaublich viel dazu gelernt. Für<br />

meine Professionalität möchte ich so einen Prozeß nicht<br />

missen. Vor allem aber haben die Benutzer durch die Planung<br />

sich das Haus schon zu eigen gemacht. <strong>Das</strong> kann man im<br />

Nachhinein nie so gut hinkriegen, daß ein Gebäude<br />