Der Schalenstein bei Pinswang "Höhlenburg" Pinswang, Ausserfern ...

Der Schalenstein bei Pinswang "Höhlenburg" Pinswang, Ausserfern ...

Der Schalenstein bei Pinswang "Höhlenburg" Pinswang, Ausserfern ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Der</strong> <strong>Schalenstein</strong> <strong>bei</strong> <strong>Pinswang</strong><br />

"Höhlenburg" <strong>Pinswang</strong>, <strong>Ausserfern</strong>, Tirol<br />

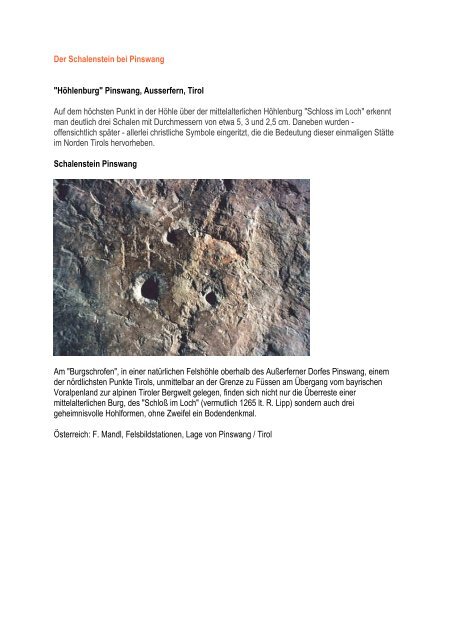

Auf dem höchsten Punkt in der Höhle über der mittelalterlichen Höhlenburg "Schloss im Loch" erkennt<br />

man deutlich drei Schalen mit Durchmessern von etwa 5, 3 und 2,5 cm. Daneben wurden -<br />

offensichtlich später - allerlei christliche Symbole eingeritzt, die die Bedeutung dieser einmaligen Stätte<br />

im Norden Tirols hervorheben.<br />

<strong>Schalenstein</strong> <strong>Pinswang</strong><br />

Am "Burgschrofen", in einer natürlichen Felshöhle oberhalb des Außerferner Dorfes <strong>Pinswang</strong>, einem<br />

der nördlichsten Punkte Tirols, unmittelbar an der Grenze zu Füssen am Übergang vom bayrischen<br />

Voralpenland zur alpinen Tiroler Bergwelt gelegen, finden sich nicht nur die Überreste einer<br />

mittelalterlichen Burg, des "Schloß im Loch" (vermutlich 1265 lt. R. Lipp) sondern auch drei<br />

geheimnisvolle Hohlformen, ohne Zweifel ein Bodendenkmal.<br />

Österreich: F. Mandl, Felsbildstationen, Lage von <strong>Pinswang</strong> / Tirol

Luftbild: <strong>Pinswang</strong>, der Lech, Viereckschanze, Höhlenburg (Pfeil)<br />

Die Viereckschanze vom darüberliegenden Felsen aus

Auf einer fast horizontalen Felsplatte an einem markanten, erhöhtem Punkt der Höhle, auf einer<br />

Seehöhe von etwa 860m, also rund 40m über dem jetzigen Talboden sind offensichtlich drei künstliche<br />

„Löcher" angebracht worden, drei Schalen unterschiedlicher Größe, mit gestaffelten Durchmessern von<br />

5cm, 3cm und 2,5cm und entsprechenden Tiefen von ebenfalls 5cm, 3cm und 2,5cm in Abständen von<br />

15cm, 18cm und 20cm.Direkt daneben sind 3 christliche Symbole eingeritzt, ein Kreuz, zwei H mit<br />

Kreuz aus dem IHS (Jesusmonogramm) und in 1m Entfernung noch ein 16cm großes Kreuz, alle eher<br />

später hinzugefügt, - etwa um Heidnisches mit Christlichem zu überlagern, wie dies in mehreren<br />

Theorien schon ausführlich abgehandelt wurde. Einige Absprengungen und möglicherweise<br />

Schleifspuren im umgebenden Bereich zeugen von einer bewegten Geschichte dieses<br />

hervorzuhebenden Ortes.<br />

Die Höhle<br />

Mehrere geheimnisvolle Stätten umlagern diesen mystischen Ort, die Höhle, die in Vorzeiten als<br />

Erdmutter galt aus der das Leben kommt: eine Wallanlage, möglicherweise eine keltische<br />

Viereckschanze (200 v.C.? nach aktuellem Forschungsstand Doz. Walter Leitner - Uni Ibk<br />

wahrscheinlich mittelalterlich um 1250) am Fuße der Höhle am Römerweg (Nord-Süd<br />

Alpentransversale) gelegen, ein römerzeitlicher Steinbruch, die benachbarte Lage der Kirche auf einem<br />

Hügel und die dazugehörige Sage vom Seligen Bruder Ulrich (früher Wallfahrtskirche - "Grab im<br />

Felsen"), die Legenden um den Hl. Magnus, der dieses Gebiet im 8. Jht. christianisierte, "Magnustritt"

ei Füssen und "Mangesessele" <strong>bei</strong> Lechaschau, die prähistorische Gewinnung von Eisenerz, neben<br />

Überresten einer Höhlenburg (vergleichbar vielleicht mit San Gottardo in Mezzocorona - Gotthard der<br />

Drachentöter um 1000 n.C. - oder Burg Wolkenstein) eine Reihe von mittelalterliche<br />

Befestigungsanlagen und weitere (ehemalige) Burgen auf der abgewandten Bergseite (die<br />

Schwangauer Burgen) verstärken die geschichtsträchtige Bedeutung dieser Landschaft.<br />

Grundriß Höhle<br />

Die aktuelle Schalenforschung verzeichnet Funde aus der Vorgeschichte (Nacheiszeit) bis herauf in den<br />

Anfang des 18. Jahrhunderts mit Häufungen in Bronzezeit und Spätbronzezeit (1500-1000 v.C.) sowie<br />

im späten Frühmittelalter, parallel zur Entwicklung des Christentums, bis ins Hochmittelalter (1000-1200<br />

n.C.). Keine Belege existieren für Eisen- und Römerzeit. (Giovanni Rizzi)<br />

Beide Höhepunkte in der Herstellung solcher Hohlformen kommen für <strong>Pinswang</strong> in Betracht:<br />

<strong>Der</strong> lokale Historiker Dr. Richard Lipp, Verfasser der <strong>Pinswang</strong>er Dorfchronik, vermutet eine Entstehung<br />

der Schalen um etwa 1700 v.C. und eine jungsteinzeitliche Lagerstätte in der natürlichen Höhle, Dr.<br />

Hans Haid spekuliert ähnlich mit einem Alter von annähernd 4000 Jahren, einer vorgeschichtlichen<br />

Besiedelung der Höhle über dem möglicherweise noch vergletscherten Talboden und einer späten<br />

"Christianisierung" durch Hinzufügung entsprechender Symbole, wie er dies ähnlich auch auf die<br />

erwähnten Sagen und Legenden mit heidnischem Kerngehalt überträgt. Genauso muß aber auch eine<br />

Entstehung in der Zeit der Errichtung der Burganlage im Mittelalter in Betracht gezogen werden.<br />

Was derartige Schalen wirklich bedeuten mögen verbirgt sich der Wissenschaft noch völlig. Offenbar<br />

existieren Felsschalen in den völlig unterschiedlichsten Zeiten, in unterschiedlichsten Größen und<br />

Anordnungen und sicherlich auch zu unterschiedlichsten Zwecken, seien es religiös-kultische<br />

(Lichtsteine) oder praktisch-mechanische (Böllerauflagesteine, Fackelsteine, 3-Punkt-Auflagen) bis zum<br />

"Ich-war-hier" - Zeichen, Stammeszeichen oder Besitzzeichen.

Zeichnung der Schalen und der Ritzungen<br />

zweierlei handzeichen<br />

ich bekreuzige mich<br />

vor jeder kirche<br />

ich bezwetschkige mich<br />

vor jedem obstgarten<br />

wie ich ersteres tue<br />

weiß jeder katholik<br />

wie ich letzteres tue<br />

ich allein<br />

(Ernst Jandl)

Meterstab, Kompass, Süden - Norden<br />

Auffällig in <strong>Pinswang</strong> ist die geometrische Anordnung der drei Vertiefungen in Dreiecksform. Welchen<br />

Zweck mögen die frühen Schöpfer dieser Schalen wohl verfolgt haben, denn nur aus Jux und zum "Ich<br />

war hier" - Zeigen wird sich niemand soviel Mühen antun, wo doch frühe Werkzeuge wenig effektiv<br />

waren. Müssen sich nicht genaue Überlegungen und eine besondere Bedeutung hinter dieser Ar<strong>bei</strong>t<br />

verbergen?<br />

Nach dem Regen

Viele Zerstörungen im Umfeld zeugen von einer bewegten Vergangenheit des Platzes<br />

Dr. Hans Haid grübelt<br />

Stellt man etwa drei Holzstäbe in Pyramidenform in die drei Schalen und beobachtet man die vom<br />

Sonnenstand erzeugten Schatten, verfolgt und markiert man den Scheitelpunktschatten über den<br />

Verlauf eines Jahres, so lassen sich sehr einfach relevante Tage wie Sommer- und Winteranfang,<br />

Sonnenwenden, längste und kürzeste Tage usw. erkennen. Ein hervorragender Kalender also, der,<br />

über mehrere Jahre hindurch verfolgt ein recht genaues Bild der Jahreszeiten ergibt, - auch über<br />

Schlechtwetterperioden oder längere Abwesenheit hinweg, in denen die Stäbchen einfach<br />

mitgenommen werden konnten. So ein "Sonnenkalender" ließ sich jederzeit wieder genauso herstellen<br />

wie er war. Durchaus vergleichbare "Sonnenuhren" sind noch heute an der <strong>Pinswang</strong>er St.<br />

Ulrichskirche oder noch deutlicher z.B. in Glurns zu sehen.

3 Stäbe mit Schatten bringen wenig, besser...<br />

ein Dreifuß

... mit deutlichem Schatten<br />

Schatten im Jahreslauf (Bodensonnenuhr) St. Ulrich in <strong>Pinswang</strong><br />

Zwar wird die Verwendung von <strong>Schalenstein</strong>en als Visursteine von der modernen Forschung meist<br />

abgelehnt, in diesem Fall aber könnten die erzeugten Dreieckseiten wichtige Richtungen hervorheben.<br />

So weist die eine Linie ziemlich genau nach Süden in den Bereich des heutigen Dorfzentrums von<br />

Unterpinswang (Gasthaus Kofler, weiters Musauer Platte, Reintalerhof, Höllenmühle, Hahlekopf,<br />

Schallerkapelle, Turejöchle/Blachenspitze), die zweite Linie weist nach Südwesten, auf die Wallanlage,<br />

dann etwa in die Richtung der heutigen Kirche, in deren Bereich eine alte Kultstätte vermutet wird, und<br />

in Verlängerung genau zur heutigen Lechbrücke (der "Ulrichsbrücke" - Engstelle und weiter Ranzen,<br />

Galgenberg, Roßberg/Brentenjoch). Die dritte Richtung bildet den Abschluß parallel zum Rückenbereich

der Höhle, etwa in Ostwest-Richtung, im Osten zum Gasthof Schluxen (Scheibenschlagen),<br />

Kriegsfelsen/Bärenauköpfl, Sattelkopf) und im Westen Kratzerweg (Ländenhof, Vilser Berg). <strong>Der</strong><br />

heutige Baumbewuchs verhindert ein Anpeilen möglicher Endpunkte, jedenfalls werden aber<br />

topographische Beziehungen zu mittelalterlichen und vorgeschichtlichen Strukturen und die Nähe zu<br />

Altwegen wie <strong>bei</strong> vielen anderen derartigen Funden augenfällig.<br />

Mit einfachsten Mitteln also ein recht brauchbaren Kalender, eingebettet in ein geographisch -<br />

topographisch begründbares System ?<br />

Im Jänner wächst im Südosten aus dem Nachthimmel das "Winterdreieck", ein sehr ähnliches Sternbild<br />

gebildet aus: Sirius - Procyon - Beteigeuze, zeichnet einen sogenannten Winterbogen über den Himmel<br />

und läutet mit dem Untergang den Frühling ein, ein äußerst wichtiger Hinweis für allfällige Bewohner der<br />

Höhle. Richtung Südsüdwest erscheint im Feber / März allabendlich diese augenfällige Formation:<br />

oder wurden die Schalen einfach nur praktisch verwendet, etwa gar als ...

... als Eierbecher für ein gepflegtes Picknick?<br />

Literaturhinweis:<br />

<strong>Der</strong> Beitrag wurde 1996 - 1998 aus persönlichem Interesse angefertigt und von der ANISA im Internet<br />

veröffentlicht.<br />

Dr. Richard Lipp, Aus der Frühzeit von <strong>Pinswang</strong> in<br />

900 Jahre <strong>Pinswang</strong>, Dorfchronik, Eigenverlag 1995<br />

Dr. Walter Leitner, Archäologische Ausgrabungen in Unterpinswang in<br />

900 Jahre <strong>Pinswang</strong>, Dorfchronik, Eigenverlag 1995, Bilder 3 und 4<br />

Franz Mandl, Mitteilungen der ANISA, - Haus i. E., Verein ANISA Verein für alpine Forschung, - Bild 2<br />

und Internet www.anisa.at<br />

Giovanni Rizzi, <strong>Schalenstein</strong>e, ein vielfältiges Phänomen, ebendort

Oswald Trapp, Tiroler Burgenbuch, VII, Oberinntal und <strong>Ausserfern</strong>, Bozen 1986, Bild 7<br />

Hans Haid, Mythos und Kult in den Alpen, Rosenheimer 1992<br />

weitere Bilder und Zeichnungen stammen vom Autor selbst