Schwerpunktthemen Flugsimulation: Besuch im Technolo ... - ESG

Schwerpunktthemen Flugsimulation: Besuch im Technolo ... - ESG

Schwerpunktthemen Flugsimulation: Besuch im Technolo ... - ESG

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

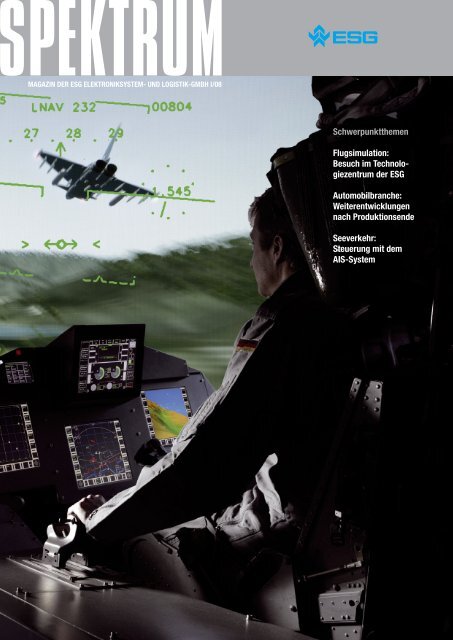

MAGAZIN DER <strong>ESG</strong> ELEKTRONIKSYSTEM- UND LOGISTIK-GMBH I/08<br />

<strong>Schwerpunktthemen</strong><br />

<strong>Flugs<strong>im</strong>ulation</strong>:<br />

<strong>Besuch</strong> <strong>im</strong> <strong>Technolo</strong>giezentrum<br />

der <strong>ESG</strong><br />

Automobilbranche:<br />

Weiterentwicklungen<br />

nach Produktionsende<br />

Seeverkehr:<br />

Steuerung mit dem<br />

AIS-System

2 & 3 SPEKTRUM I/08<br />

Die Informationstechnologie- und<br />

Telekommunikationsbranche ist ein<br />

bedeutender Wirtschaftsfaktor. In<br />

unserem Land erwirtschaften rund<br />

750.000 Menschen einen Umsatz<br />

von geschätzten 134 Milliarden Euro<br />

– Tendenz steigend.<br />

Die Branche ist dabei in Deutschland<br />

besonders stark von kleinen<br />

und mittelständischen Unternehmen<br />

geprägt: Neun von zehn ITK-Firmen<br />

kommen aus den Reihen dieser<br />

KMUs. Sie sind ein Motor für Innovationen<br />

und bilden eine Brücke zwischen<br />

Wissenschaft und den Erfordernissen<br />

des Marktes. Das Bundesforschungsministerium hat die herausragende Bedeutung<br />

der KMUs zum Anlass genommen, in einer Hightech-Offensive sowohl den<br />

ITK-Markt als auch den Mittelstand besonders zu fördern.<br />

Unter den Themen, denen das Ministerium besondere Zukunftschancen<br />

einräumt, stehen an den ersten vier Stellen ausgesprochene Kompetenzthemen<br />

der <strong>ESG</strong>: Eingebettete Systeme, IT-Sicherheit, Fragen der Mensch-Maschine-Schnittstellen<br />

sowie „s<strong>im</strong>ulierte Realität“. Zu all diesen Punkten konnten Sie<br />

in den letzten Jahren regelmäßig Beiträge in unserer Unternehmenszeitschrift<br />

lesen. Dem Thema S<strong>im</strong>ulation haben wir die aktuelle Titelgeschichte gewidmet.<br />

Die <strong>ESG</strong> ist für die Zukunft also gut aufgestellt und wir haben uns für das<br />

laufende Jahr viel vorgenommen: Zusammen mit unseren Tochterunternehmen<br />

werden wir erstmals die Marke von 200 Millionen Euro Umsatz <strong>im</strong> Jahr erreichen<br />

und dabei so viele Mitarbeiter beschäftigen wie nie zuvor. Schon jetzt arbeiten<br />

über 1200 Menschen bei der <strong>ESG</strong>-Gruppe an ihren Standorten in Deutschland,<br />

Frankreich und den USA.<br />

Wir kommen also dem Ziel, „führendes international operierendes System-<br />

und Softwarehaus für Entwicklungs- und Serviceprozesse softwareintensiver,<br />

komplexer, technologisch hochwertiger und sicherheitsrelevanter Produkte“ (wie<br />

es in der Mission der <strong>ESG</strong> an zentraler Stelle heißt), ein ganzes Stück näher. Auch<br />

eine aktuelle Studie bescheinigt der <strong>ESG</strong> dabei, auf dem richtigen Weg zu sein. In<br />

der Untersuchung „Corporate Foresight <strong>im</strong> Mittelstand“, von der Z_punkt GmbH<br />

kürzlich mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums durchgeführt,<br />

heißt es, unser Unternehmen zeichne sich durch eine hohe Kunden- und Innovationsorientierung<br />

aus und verfüge über eine beispielhafte Zukunftsstrategie zur<br />

Definition künftiger Trends und Themen (vgl. Meldung auf Seite 13).<br />

Die aktuelle Ausgabe des Magazins Spektrum stellt Ihnen wieder einige dieser<br />

Zukunftsthemen vor. Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen.<br />

Gerhard Schempp,<br />

<strong>im</strong> März 2008<br />

INHALTSVERZEICHNIS<br />

3 ............................................<br />

6 ............................................<br />

7 ............................................<br />

8 ............................................<br />

10 ..........................................<br />

12..........................................<br />

15..........................................<br />

IMPRESSUM<br />

Herausgeber<br />

Verantwortlich für den Inhalt<br />

Mitarbeiter dieser Ausgabe<br />

Gestaltung<br />

Druck<br />

Auflage<br />

Fotos<br />

Experte für <strong>Flugs<strong>im</strong>ulation</strong><br />

Das <strong>ESG</strong>-<strong>Technolo</strong>giezentrum zählt dank<br />

vernetzter S<strong>im</strong>ulationslösungen zu den<br />

modernsten seiner Art.<br />

Missionserfüllung <strong>im</strong> Team<br />

Ein <strong>Technolo</strong>gievorhaben untersucht den<br />

koordinierten Einsatz bemannter und<br />

unbemannter Flugobjekte.<br />

Impulse für die „EOP-Phase“<br />

Warum <strong>im</strong> Automobilbau auch nach<br />

dem Produktionsende eines Modells<br />

weiterentwickelt werden muss.<br />

Kollisionen auf See verhindern<br />

„AIS – Deutsche Küste“ wird die Sicherheit<br />

und das Flottenmanagement <strong>im</strong><br />

Schiffsverkehr deutlich verbessern.<br />

„Die Vision verwirklicht sich.“<br />

Ein Jahr nach ihrer Gründung hat sich<br />

die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH gut am Markt<br />

etabliert.<br />

Kurzmeldungen<br />

Neuigkeiten aus dem Unternehmensverbund<br />

<strong>ESG</strong> International<br />

English Summary<br />

<strong>ESG</strong> Elektroniksystem- und Logistik-GmbH<br />

Livry-Gargan-Straße 6, 82256 Fürstenfeldbruck<br />

Tel. +49 (89) 9216 2850, www.esg.de<br />

Jörg Riedle (jr), Unternehmenskommunikation<br />

Manuela Dreger (md), Friedrich Eitelberg (fe),<br />

Thomas Schön (ts), Dr. Sonja Sulzmaier (ss),<br />

Mathias Huber, <strong>ESG</strong>-Grafik-Abteilung<br />

F-Media Druck GmhH, Kirchhe<strong>im</strong>/He<strong>im</strong>stetten<br />

2800<br />

Alle Abbildungen © <strong>ESG</strong>, wenn nicht anders<br />

angegeben. Umschlagbild: <strong>ESG</strong>-Archiv

Experte für <strong>Flugs<strong>im</strong>ulation</strong><br />

In ihrem <strong>Technolo</strong>giezentrum<br />

verfügt<br />

die <strong>ESG</strong> über eine<br />

deutschlandweit<br />

einmalige S<strong>im</strong>ulationslandschaft<br />

Angeblich bestand der erste Flugs<strong>im</strong>ulator<br />

aus Orgelteilen: Ende der<br />

1920er Jahre baute der damals<br />

25-jährige Mechaniker Edwin Link in<br />

der Musikinstrumentenfabrik seines<br />

Vaters <strong>im</strong> US-Bundesstaat New York<br />

eine Maschine, mit der Piloten die Bedienung<br />

von Flugzeugen üben konnten.<br />

Der erste „Link-Trainer“ bestand<br />

aus einem Cockpitnachbau, der auf<br />

einer beweglichen Plattform vor einer<br />

Kinoleinwand gelagert war. Er war<br />

auf drei Achsen beweglich und konnte<br />

Vibrationen übertragen, für das echte<br />

Fluggefühl sollte ein Ventilator sorgen,<br />

der vor dem Aufbau stand und „Gegenwind“<br />

erzeugte.<br />

Rund 80 Jahre sind seither vergangen.<br />

Aus den ersten einfachen<br />

Aufbauten sind längst hochkomplexe<br />

Systeme geworden, ohne die in der<br />

Im <strong>Technolo</strong>giezentrum der <strong>ESG</strong>: S<strong>im</strong>ulator für eine künftige<br />

Boden-Kontroll-Station zur Steuerung unbemannter Flugobjekte.<br />

militärischen und zivilen Luftfahrt<br />

nichts mehr geht. Ob zur kostengünstigen<br />

und zeitsparenden Entwicklung<br />

neuer System und Funktionalitäten,<br />

zur Ausbildung von Piloten und<br />

technisch-logistischem Personal oder<br />

zu Trainingszwecken – die Nutzungsmöglichkeiten<br />

für S<strong>im</strong>ulatoren sind<br />

vielfältig.<br />

Seit über zwei Jahrzehnten entwickelt<br />

und betreibt die <strong>ESG</strong> S<strong>im</strong>ulatoren<br />

für den Luftfahrtbereich. Im<br />

neuen <strong>Technolo</strong>giezentrum in der<br />

Fürstenfeldbrucker Firmenzentrale<br />

ist ein eindrucksvoller Querschnitt<br />

verschiedener S<strong>im</strong>ulatoren zu sehen.<br />

Auf über tausend Quadratmetern Fläche<br />

können zurzeit unter anderem die<br />

Hubschrauber CH-53 und TIGER sowie<br />

die Flugzeuge TORNADO, EURO-<br />

FIGHTER und ein Transportflugzeug<br />

„geflogen“ werden. An diesen Systemen<br />

finden beispielsweise Testreihen<br />

zur Mensch-Maschine-Schnittstelle<br />

und Funktionen eines intelligenten<br />

Unterstützungssystems für den Piloten,<br />

quasi eines elektronischen Co-<br />

Piloten, statt. Außerdem werden Versuche<br />

zur Verbundoperation eines<br />

unbemannten, mit Sensoren ausgestatteten<br />

Luftfahrzeugs mit einem<br />

Hubschrauber durchgeführt. Und am<br />

CH-53-S<strong>im</strong>ulator testen die Experten<br />

der <strong>ESG</strong> zusammen mit Piloten der<br />

Bundeswehr, die bereits Erfahrungen<br />

mit Staublandungen gemacht haben,<br />

zurzeit neuartige Sensoren und Anzeigekomponenten<br />

zur Unterstützung der<br />

Crew bei schwierigen Landungen.<br />

Die meisten Aufbauten wurden<br />

bereits in der alten Firmenzentrale in<br />

München intensiv genutzt. Der Um-

4 & 5 SPEKTRUM I/08<br />

zug des Unternehmens nach Fürstenfeldbruck<br />

Ende 2007 eröffnete der<br />

<strong>ESG</strong> nun die Möglichkeit, die einzelnen<br />

S<strong>im</strong>ulatoren in ein hochmodernes<br />

High-Tech-Umfeld zu integrieren. Entstanden<br />

ist dabei eine einmalige S<strong>im</strong>ulationslandschaft,<br />

die zu den modernsten<br />

in ganz Deutschland gehört.<br />

Für die Hubschraubers<strong>im</strong>ulation<br />

wurde zum Beispiel ein völlig<br />

neues Sichtsystem installiert. Es ermöglicht<br />

den Piloten einen fast natürlichen<br />

Sehbereich – S<strong>im</strong>ulatorflüge<br />

können dadurch deutlich realistischer<br />

als bisher durchgeführt werden. Die<br />

Cockpitaufbauten stehen <strong>im</strong> Zentrum<br />

einer Projektionsleinwand mit sieben<br />

Metern Durchmesser, die einen Sehbereich<br />

von 240 Grad horizontal und<br />

von 70 Grad in der Vertikale (davon<br />

45 Grad nach unten) bietet. Um für<br />

den vier Meter hohen Halbdom genug<br />

Platz zu haben, wurde speziell ein<br />

Technikraum mit doppelter Raumhöhe<br />

gebaut.<br />

Insgesamt sieben Projektoren erzeugen<br />

ein sehr realistisches Bild<br />

der Flugumgebung ohne erkennbare<br />

Übergänge. Beliebige Witterungsverhältnisse<br />

mit Nebel, Wolken, Regen<br />

oder Schnee sowie tageszeitabhängige<br />

Lichtverhältnisse können dargestellt<br />

werden. Zu diesem realistischen<br />

Eindruck tragen auch die hoch detaillierten<br />

Datenbasen bei, die seit mehr<br />

als zehn Jahren von der <strong>ESG</strong> erstellt<br />

werden. Diese Datenbasen beruhen<br />

auf Geländedaten und werden auf die<br />

spezifischen Erfordernisse einer s<strong>im</strong>ulierten<br />

Mission zugeschnitten.<br />

Damit nicht nur ein einziger Cockpits<strong>im</strong>ulator<br />

von der Domprojektion<br />

profitiert, hat die <strong>ESG</strong> <strong>im</strong> Zuge des<br />

Neubaus ein so genanntes „Roll-On-<br />

Roll-Off-Konzept“ realisiert. Verschiedene<br />

S<strong>im</strong>ulatoren wurden als bewegliche<br />

Aufbauten konzipiert. Sie können<br />

innerhalb von nur zwei Stunden <strong>im</strong><br />

Dom platziert werden. Hierzu wurde<br />

eine standardisierte Schnittstelle ge-<br />

Ein Hubschrauber CH-53 wirbelt bei der Landung in Afghanistan eine<br />

große Staubwolke auf. Experten der <strong>ESG</strong> arbeiten daran, Situationen wie<br />

diese künftig sicherer zu machen. Foto: 2007 Bundeswehr/PRZ Kunduz<br />

schaffen, über die Cockpits mit dem<br />

Sichtsystem und der zugehörigen Bedien-<br />

und Kontrollstation verbunden<br />

werden.<br />

Das modulare Konzept der S<strong>im</strong>ulationslandschaft<br />

<strong>im</strong> <strong>Technolo</strong>giezentrum<br />

geht noch einen Schritt weiter.<br />

Die Anlagen der <strong>ESG</strong> sind nicht als<br />

Insellösungen konzipiert, sondern miteinander<br />

vernetzt. So können komplexere<br />

Untersuchungen, die taktische<br />

Szenarien mit mehreren Hubschrauber-<br />

oder Flugzeugtypen voraussetzen,<br />

bei der <strong>ESG</strong> erfolgen. Die S<strong>im</strong>ulationsumgebung<br />

erlaubt verbundene<br />

Operationen und Spezialeinsätze und<br />

deckt damit einen wesentlichen Teil<br />

von Einsätzen der Vernetzten Operationsführung<br />

ab.<br />

Zusätzlich ist auch eine externe<br />

Vernetzung möglich: So nahmen<br />

mehrere S<strong>im</strong>ulatoren der <strong>ESG</strong>, etwa<br />

für den Hubschrauber TIGER und für<br />

den EUROFIGHTER, an der Übung<br />

VIRTEL 2007 teil. Ende November<br />

2007 wurden dabei über ein S<strong>im</strong>ulationsnetzwerk,<br />

das rund 50 Teilnehmer<br />

in ganz Deutschland umfasste,<br />

komplexe militärische Missionen mit<br />

Einsätzen zu Wasser, zu Lande und<br />

in der Luft s<strong>im</strong>uliert. Zur Kopplung<br />

realer Systeme mit den S<strong>im</strong>ulatoren<br />

und zur Kopplung von Führungsinformations-<br />

und S<strong>im</strong>ulationssystemen<br />

untereinander steuerte die <strong>ESG</strong><br />

ihre Softwarekomponenten „C2S<strong>im</strong>-<br />

Proxy“ und „MIP“ bei. Außerdem<br />

wurden das Führungsinformationssystem<br />

von Landstreitkräften HEROS<br />

2/1, 2. Los und das Tactical Command<br />

System TCS eingebunden. Mit<br />

Hilfe zweier Videokonferenzanlagen<br />

wurden Livebilder der Cockpits aus<br />

der <strong>ESG</strong>-Zentrale in Fürstenfeldbruck<br />

an die Übungszentrale in der<br />

Welfenkaserne Landsberg am Lech<br />

gesendet.<br />

Auch das S<strong>im</strong>ulationsframework<br />

AbiDem war bei VIRTEL 2007 dabei.<br />

Es ermöglicht die S<strong>im</strong>ulation Ver-

netzter Operationsführung in einem<br />

streitkräftegemeinsamen und multinationalen<br />

Verbund – mit s<strong>im</strong>ulierten<br />

Plattformen und s<strong>im</strong>ulierten<br />

Führungssystemen auf unterschiedlichen<br />

Ebenen. Zum Einsatz kam es<br />

bisher vor allem bei s<strong>im</strong>ulierten gemeinsamen<br />

Einsätzen zwischen Luftwaffe,<br />

Heer und Marine in einem gemeinsamen<br />

Szenario an der Küste.<br />

AbiDem wurde in der <strong>ESG</strong>-Betriebsstätte<br />

Wilhelmshaven realisiert.<br />

Selbstverständlich funktioniert auch<br />

hier ein problemloses Zusammenspiel<br />

mit den S<strong>im</strong>ulatoren in Fürstenfeldbruck.<br />

Der Pilot hier sieht sich in<br />

seinem Hubschraubercockpit in der<br />

S<strong>im</strong>ulationslandschaft von AbiDem –<br />

und in der S<strong>im</strong>ulationslandschaft des<br />

AbiDem taucht beispielsweise der<br />

Hubschrauber TIGER als ein eigenständiges<br />

Objekt auf, welches vom<br />

<strong>Technolo</strong>giezentrum in Fürstenfeldbruck<br />

aus in die S<strong>im</strong>ulation in Wilhelmshaven<br />

eingreift. Dies funktioniert<br />

über Standardverbindungen.<br />

Die S<strong>im</strong>ulatoren sind auch in das<br />

Netzwerk des Missionsausrüstungsträgers<br />

(MAT) der <strong>ESG</strong> eingebunden. Der<br />

MAT ist ein fliegender Versuchsträger,<br />

mit dem Hubschrauberkomponenten<br />

bereits in der Entwicklungsphase unter<br />

operationellen Bedingungen getes-<br />

tet werden können. Das System hat<br />

große Bedeutung in Hinblick auf die<br />

Einführung neuer Helikopter sowie<br />

bei der Avionikmodernisierung eingeführter<br />

Hubschrauber.<br />

Der „Original-MAT“ ist ein Versuchshubschrauber<br />

und wird von der<br />

Wehrtechnischen Dienststelle 61 in<br />

Manching betrieben. Er verfügt über<br />

zwei völlig getrennte Elektroniksysteme<br />

– ein „Versuchssystem“ und ein<br />

„Sicherheitssystem“. Im Versuchssystem<br />

können Komponenten getestet<br />

werden, die noch nicht für den Betrieb<br />

in Luftfahrzeugen zugelassen sind,<br />

denn das Sicherheitssystem gestattet<br />

es jederzeit, einzugreifen und den<br />

Hubschrauber sicher zu fliegen.<br />

Es gibt aber noch einen zweiten<br />

MAT – einen Testaufbau, der <strong>im</strong> <strong>ESG</strong>-<br />

S<strong>im</strong>ulationszentrum steht. Er ist eine<br />

exakte Kopie des MAT, die allerdings<br />

flugunfähig ist. Dieses so genannte<br />

Test-Rig dient der Vorbereitung von<br />

Flugkampagnen <strong>im</strong> Labor. Die Funktionsweise<br />

von Sensoren und ihre Einbindung<br />

in die Avionik können damit<br />

bereits umfassend vorbereitet wer-<br />

den, bevor die Erprobungsflüge starten.<br />

Durch die Einbindung in die S<strong>im</strong>ulationslandschaft<br />

der <strong>ESG</strong> ist auch<br />

hier ein Zusammenspiel mit anderen<br />

S<strong>im</strong>ulatoren möglich.<br />

Erste Aufgaben des MAT waren<br />

Tests zur Überprüfung von Modellen<br />

der Bundeswehr zu Vorhersagen von<br />

Sichtreichweiten mit Wärmebildgeräten.<br />

Derzeit entwickeln Bundeswehr<br />

und Industrie mit Hilfe des MAT Lösungen<br />

für eine sensorgestützte Landehilfe<br />

von Hubschraubern. Damit soll<br />

ein drängendes Problem gelöst werden,<br />

das besonders bei Auslandseinsätzen<br />

auftritt: Wenn Helikopter auf<br />

unbefestigtem Gelände aufsetzen<br />

müssen, wirbelt der Rotor nämlich<br />

meist so viel Staub oder Schnee auf,<br />

dass die letzten Meter quasi <strong>im</strong> Blindflug<br />

stattfinden. Fachleute sprechen<br />

hier von Brown-Out- oder White-Out-<br />

Bedingungen. Aufgrund der Brisanz<br />

des Themas misst der General Flugsicherheit<br />

der sensorgestützten Landehilfe<br />

eine hohe Bedeutung zu. Die<br />

Arbeiten laufen schon seit Sommer<br />

letzten Jahres.<br />

Bevor die ersten echten Testflüge<br />

mit dem MAT <strong>im</strong> April 2008<br />

starteten, waren in der <strong>ESG</strong> bereits<br />

umfangreiche Vorarbeiten erledigt<br />

worden: So wurden beispielsweise<br />

verschiedene Sensoren und die Darstellung<br />

der Daten auf den Displays<br />

der Hubschraubers, die so genannte<br />

Mensch-Maschine-Schnittstelle, getestet.<br />

Mit Hilfe von Radarsensoren<br />

soll die Besatzung auch bei stark<br />

eingeschränkter Sicht wesentliche<br />

Informationen über den Flugzustand<br />

des Helikopters erhalten. Unterstützend<br />

werden bei geeigneten Sichtbedingungen<br />

TV-, Wärmebild- und<br />

Restlichtkameras zur Überwachung<br />

des Bereichs unter dem Rumpf eingesetzt.<br />

Im Test ist auch ein hochgenauer<br />

Radar-Entfernungsmesser<br />

mit geringem Öffnungswinkel. Anders<br />

als die meisten gebräuchlichen<br />

Modelle liefert er auch bei schlechter<br />

Sicht oder Verunreinigungen der Luft<br />

brauchbare Messwerte. Dazu wurden<br />

auch Untersuchungen in einer Staubkammer<br />

durchgeführt.<br />

Erste Ergebnisse aus den Laboruntersuchungen<br />

stehen schon fest:<br />

Es wurde ein Stand-alone-System<br />

konzipiert, das kurzfristig in die Hubschrauber<br />

CH-53 eingerüstet werden<br />

kann. jr<br />

Flugs<strong>im</strong>ulatoren<br />

auf Messen<br />

Der Missionsausrüstungsträger ist Ausstellungsstück am Stand der<br />

WTD 61 (D165) auf der Messe Aerospace Testing Expo in München<br />

(15.-17.4.2008). Die Veranstaltung gilt als die weltweit führende Messe<br />

für die Themenschwerpunkte Design, Test, Auswertung, Fertigung und<br />

Qualitätsmanagement <strong>im</strong> Luftfahrtbereich. Auf ihr werden wesentliche Anwendungen<br />

für die Zivil- und Militärluftfahrt-, Weltraum- und Satellitenindustrie<br />

und für den Verteidigungsbereich vorgestellt.<br />

Nur einen Monat später, vom 27. Mai bis zum 1. Juni 2008, präsentiert<br />

das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) den MAT als<br />

zentrales Ausstellungsstück seines Standes auf der ILA 2008. Die Internationale<br />

Luft- und Raumfahrtausstellung, die in diesem Jahr unter dem<br />

Namen „Berlin Air Show“ firmiert, hat für 2008 die Ausrüstungs- und Zulieferindustrie<br />

zu einem Schwerpunkt gemacht. Die Messe wird vom Bundesverband<br />

der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) veranstaltet<br />

und bildet alle zwei Jahre die Luft- und Raumfahrt umfassend <strong>im</strong><br />

Rahmen einer internationalen Fach-, Konferenz- und Publikumsmesse ab.<br />

An der letzten ILA beteiligten sich 1014 Aussteller aus 42 Ländern; rund<br />

150.000 Fachbesucher informierten sich auf dem Messegelände am Berliner<br />

Flughafen Schönefeld.<br />

Auf der diesjährigen „Berlin Air Show“ – hier ein Bild von 2006 –<br />

wird auch die <strong>ESG</strong> vertreten sein. Foto: ILA

6 & 7 SPEKTRUM I/08<br />

Kooperative Missions-<br />

erfüllung <strong>im</strong> Team<br />

Ein <strong>Technolo</strong>gievorhaben untersucht den koordinierten<br />

Einsatz bemannter und unbemannter Flugobjekte.<br />

Seit zwölf Stunden sind leichte Bodentruppen<br />

am Munitionsdepot stationiert.<br />

Ihr Auftrag ist es, das Depot<br />

vor Übergriffen militanter Gruppen zu<br />

schützen. Das Gelände wird durch<br />

Kampfhubschrauber vom Typ TIGER<br />

weiträumig überwacht. Heeresflieger<br />

übernehmen den Transport und die<br />

Versorgung der Truppen und unterstützen<br />

die Einsatzkräfte vor Ort. Denn<br />

es wird noch 36 Stunden dauern, bis<br />

stärkere Verbände zur dauerhaften Sicherung<br />

eintreffen…<br />

Ein fiktives Szenario – in Zeiten einer<br />

Bundeswehr <strong>im</strong> weltweiten Einsatz<br />

allerdings durchaus realistisch. Eine<br />

besondere Bedeutung kommt hier<br />

den Heeresfliegern zu: Ihre Aufgabe<br />

ist es, die Bodentruppen sicher zum<br />

Depot zu bringen, zu versorgen und<br />

durch Kampfhubschrauber zu unterstützen.<br />

Ein wichtiges Ziel ist dabei die<br />

Reduzierung der Bedrohungslage. Un-<br />

bemannte Luftfahrzeuge (Unmanned<br />

Aerial Vehicles, UAVs), die <strong>im</strong> Team<br />

mit den Hubschraubern operieren,<br />

können hierbei einen bedeutenden<br />

Beitrag leisten. Die UAVs können beispielsweise<br />

bereits vor dem Eintreffen<br />

der Bodentruppen das Gebiet aufklären<br />

und überwachen oder die TIGER-<br />

Hubschrauber mit wichtigen zusätzlichen<br />

Informationen versorgen – ohne<br />

dass Menschen dabei in Gefahr geraten.<br />

Man spricht in diesem Fall von<br />

einem „Manned Unmanned Teaming“<br />

(MUM-T).<br />

Den Bedarf der Heeresflieger an<br />

solcher und weiterer Unterstützung<br />

zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten<br />

sowie deren Realisierbarkeit<br />

aufzuzeigen, ist aktuelle Aufgabe<br />

der <strong>ESG</strong> <strong>im</strong> Rahmen des <strong>Technolo</strong>gievorhabens<br />

MUM-T. Hierfür wurde<br />

<strong>im</strong> vergangenen Jahr gemeinsam mit<br />

den Heeresfliegern eine Wissenserhe-<br />

Unbemannte Luftfahrzeuge wie die Aufklärungsdrohne Luna können Hubschrauberbesatzungen mit wichtigen<br />

Informationen versorgen. Foto: 2006 Bundeswehr/Modes<br />

bung durchgeführt. Das Ziel dieser<br />

das Gesamtsystem in vier Ansichten<br />

gliedert. Damit kann der Entwicklungsprozess<br />

in allen erforderlichen Detailebenen<br />

analysiert und festgelegt werden.<br />

Die „NATO All Views“ beschreiben<br />

allgemeine Daten, wie Projektdauer<br />

oder beteiligte Personen. Hier finden<br />

sich auch ein Glossar und später die<br />

Ergebnisse der Formalisierung. Die<br />

„NATO Operational Views“ dienen der<br />

Abbildung der operationellen Vorgänge.<br />

Die „NATO System Views“ bilden<br />

das Gesamtsystem besonders <strong>im</strong> Hin-<br />

Erhebung war, die aktuellen Einsätze blick auf relevante Schnittstellen ab,<br />

der Heeresflieger unter Heraus- und auf die <strong>Technolo</strong>gien, welche für<br />

stellung der operationellen Anforde- die Realisierung des Systems benötigt<br />

rungen, ihrer Aktivitäten, deren Ein- werden, konzentrieren sich die „NATO<br />

flussgrößen und mögliche Lösungs- Technical Views“.<br />

strategien sowie Fähigkeitslücken zu Jede dieser Ansichten besteht aus<br />

identifizieren.<br />

mehreren Detailebenen. Zum Beispiel<br />

Neben dieser Aufgabe galt es fol- stellt die „operationelle Aktivitätengendes<br />

zu klären: Wie kann das ge- Sicht“ dar, „was“ in einem betrachwonnene<br />

Wissen so formalisiert werteten Szenario passiert, während die<br />

den, dass es <strong>im</strong> Verlauf des Projekts „operationelle Knoten-Sicht“ das „wo“<br />

und darüber hinaus opt<strong>im</strong>al genutzt behandelt. Zwischen den einzelnen<br />

werden kann? Welche Unterstüt- Sichten bestehen Abhängigkeiten, so<br />

zungsmöglichkeiten gibt es, um ein so dass die Darstellung und Entwicklung<br />

komplexes Projekt in all seinen Pha- des Systems als iterativer Vorgang opsen<br />

von der Anforderungsanalyse über t<strong>im</strong>al verfolgt werden kann.<br />

Systementwurf und -entwicklung bis Aus den Ergebnissen der Wis-<br />

N-CORE zur Evaluation ist bei in Militärs Flugversuchen, und Unternehmen optisenserhebung auf der ganzen und Welt der Formalisierung<br />

in Gebrauch.<br />

mal durchzuführen?<br />

mit dem „NATO Architecture Frame-<br />

Eine Lösung hierfür bietet das Sywork“ konnten dann konkrete Anforstem-Engineering-Werkzeug<br />

„NATO derungen und notwendige Fähigkeiten<br />

Architecture Framework“ (NAF), das und Funktionalitäten an einen Verbund<br />

aus bemannten und unbemannten<br />

Luftfahrzeugen abgeleitet werden.<br />

Diese wurden abschließend in einem<br />

so genannten „Concept of Operations“<br />

zusammengefasst. Beispielsweise betrachtete<br />

die <strong>ESG</strong> schwerpunktmäßig<br />

die Landung der TIGER-Hubschrauber<br />

<strong>im</strong> Einsatzgebiet. Hier spielen unter<br />

anderem Fragen wie das Einnehmen<br />

der Landeformation oder die Identifizierung<br />

des Absetzpunktes eine<br />

Rolle. Für die Identifikation des Absetzpunktes<br />

kann zum Beispiel eine<br />

abgesetzte UAV-Sensorplattform vorab<br />

Zusatzinformationen – etwa über<br />

unbekannte Hindernisse – liefern, die<br />

die Landung maßgeblich beeinflussen<br />

können. Auf Basis dieser Informationen<br />

könnte zum Beispiel der Absetzpunkt<br />

verlegt werden.<br />

Das Vorhaben MUM-T hat eine<br />

Laufzeit von Juli 2007 bis November<br />

2010 und wird von der <strong>ESG</strong> in Kooperation<br />

mit der Universität der Bundeswehr,<br />

der FGAN und dem DLR durchgeführt.<br />

ts

Impulse zur Neuausrichtung<br />

der „EOP-Phase“<br />

Auch nach Produktionsendemüssen<br />

Automodelle<br />

künftig intensiv<br />

betreut werden.<br />

Früher war für die Automobilhersteller<br />

die Sache klar: Mit dem Ende der<br />

Produktion eines Automodells endeten<br />

auch alle Entwicklungsarbeiten an<br />

dem Typ. Künftig wird sich das ändern:<br />

Die einzelnen Modelle werden die Hersteller<br />

noch jahrelang beschäftigen,<br />

nachdem der letzte Wagen das Band<br />

verlassen hat, sagt der Leiter Projekt-<br />

und Integrationssteuerung E/E<br />

<strong>im</strong> <strong>ESG</strong>-Geschäftsbereich Automotive,<br />

Tobias Spann. Im Spektrum-Gespräch<br />

erläutert er, warum.<br />

Herr Spann, Sie sprechen von einer<br />

„End-of-Production-Herausforderung“.<br />

Was meinen Sie damit?<br />

In der Automobilindustrie ist ein Produktionszyklus<br />

von sieben Jahren üblich.<br />

Das heißt, dass eine Modellreihe<br />

normalerweise über diesen Zeitraum<br />

produziert wird, bevor sie durch das<br />

Nachfolgemodell ersetzt wird. Nach<br />

diesem Ende der Produktion („End of<br />

Production“/EOP) garantieren die Hersteller<br />

für weitere 15 Jahre die Versorgbarkeit.<br />

Während dieser Phase<br />

bekommt der Kunde weiterhin alle Ersatzteile.<br />

Über die Organisation dieser<br />

Zeitspanne vom EOP bis zum so genannten<br />

„End of delivery obligation“<br />

müssen sich die Automobilhersteller<br />

künftig verstärkt Gedanken machen.<br />

Für die Hersteller ist die „delivery<br />

obligation“ aber doch nichts<br />

Neues?<br />

Das ist richtig. Es haben sich aber die<br />

Rahmenbedingungen geändert. Bisher<br />

konnte ein Hersteller die Lieferzusage<br />

leicht garantieren. Nach dem<br />

EOP eines Modells wurden entweder<br />

alle relevanten Ersatzteile in den vo-<br />

raussichtlich benötigten Stückzahlen<br />

eingelagert und über die nächsten 15<br />

Jahre ausgegeben oder es wurden<br />

best<strong>im</strong>mte Ersatzteile einfach weiter<br />

produziert. Beide Möglichkeiten scheiden<br />

heute aus.<br />

Wieso?<br />

Weil der Elektronikanteil <strong>im</strong> Automobil<br />

in den letzten Jahren sehr stark angestiegen<br />

ist. In Premiumfahrzeugen<br />

sind heute um die 80 miteinander vernetzte<br />

Steuergeräte eingebaut – mit<br />

einem hohen Software-Anteil. Wir wissen,<br />

dass es beispielsweise bei Flash-<br />

Bausteinen schon nach wenigen Jahren<br />

zu Datenverlusten kommen kann,<br />

wenn sie „unbestromt“ lagern. Eine<br />

Lagerhaltung als Lösung wird dadurch<br />

stark erschwert. Und eine weitere Produktion<br />

der „alten“ Komponenten ist<br />

aufgrund zu erwartender Änderungen<br />

von Gleichsteuergeräten finanziell<br />

nicht sinnvoll.<br />

Was bedeuten diese Begriffe?<br />

Der Begriff Gleichsteuergeräte bezeichnet<br />

Komponenten, die in mehreren<br />

Modellreihen eines Herstellers<br />

identisch verwendet werden. Wenn<br />

Modell A die EOP erreicht hat, wird<br />

das Bauteil vielleicht noch einige<br />

Jahre in Modell B verbaut. Wenn nun<br />

Änderungen am Bauteil stattfinden,<br />

steht es Modell A nur noch in der modifizierten<br />

Fassung zur Verfügung.<br />

Als zusätzlicher Faktor kommt hinzu,<br />

dass die Elektronik- und Mikroelektronikbranche<br />

mit anderen Innovationszyklen<br />

als die Automobilhersteller<br />

rechnet. Wer die Entwicklung etwa<br />

von Speichermedien oder Prozessoren<br />

betrachtet, kann nicht davon<br />

ausgehen, dass ein heute verwendetes<br />

Teil genau so noch in 10 oder<br />

15 Jahren hergestellt wird.<br />

Die Folge ist, dass die Werkstätten<br />

künftig schon nach kurzer Zeit nicht<br />

mehr das identisch gleiche Bauteil<br />

zur Verfügung haben werden, sondern<br />

auf Nachfolgekomponenten zurückgreifen<br />

müssen.<br />

Tobias Spann<br />

Warum ist dies problematisch?<br />

Änderungen an Geräten finden natürlich<br />

auch während der Produktionsphase<br />

statt – je nach Automobilhersteller<br />

mehrere hundert pro Jahr. Man macht<br />

das, um Fehler zu beheben oder um mit<br />

technischen Weiterentwicklungen in<br />

anderen Branchen, etwa in der mobilen<br />

Kommunikation, Schritt halten zu können.<br />

Für diese Änderungen gibt es aber<br />

einen sehr strengen Prüfungsprozess.<br />

Bis ein geändertes Bauteil tatsächlich<br />

eingebaut wird, durchläuft es eine<br />

mehrmonatige Testphase. Dabei wird<br />

vor allem geprüft, ob die neuen Teile<br />

mit dem Gesamtsystem kompatibel<br />

sind. Aufgrund des hohen Vernetzungsgrades<br />

kann eine Änderung an einem<br />

Bauteil nämlich gravierende Folgen haben<br />

– bis zum Ausfall des gesamten<br />

Elektroniksystems. Einen solchen Prüfungsprozess<br />

gibt es nach dem EOP<br />

bisher nicht. Das neue Bauteil müsste<br />

also ungeprüft in das alte Modell eingebaut<br />

werden – mit allen Risiken und<br />

möglichen Nebenwirkungen.<br />

Wo sehen Sie Ansätze für<br />

Lösungen?<br />

Die Automobilhersteller haben das<br />

Problem mittlerweile erkannt. Es führt<br />

kein Weg daran vorbei, die etablierten<br />

Kompatibilitätsprozesse aus der Produktionsphase<br />

bis zum „End of delivery<br />

obligation“ zu übernehmen. Anders<br />

als bisher wird EOP nicht mehr bedeuten,<br />

dass tatsächlich alle Arbeiten<br />

eingestellt werden. Künftig müssen<br />

auch an Modellen, die seit über einem<br />

Jahrzehnt nicht mehr hergestellt werden,<br />

Entwicklungsarbeiten und Tests<br />

durchgeführt werden.<br />

Die <strong>ESG</strong> bietet den Automobilherstellern<br />

Unterstützung bei der<br />

Bewältigung dieser Herausforderungen.<br />

Was zeichnet das Unternehmen<br />

aus?<br />

Als ausgewiesener Experte für Systemverifikation<br />

und als unabhängige<br />

Beraterfirma kann die <strong>ESG</strong> wichtige<br />

Impulse zur Neuausrichtung der EOP-<br />

Phase bieten. Wir analysieren die<br />

bisherigen Prozesse, erstellen Kosten-Nutzen-Analysen<br />

und empfehlen<br />

Maßnahmen. Natürlich können wir <strong>im</strong><br />

letzten Schritt auch die komplette Prozesskette<br />

in Eigenregie bedienen, quasi<br />

als Gesamtfahrzeugverantwortung<br />

von der Entwicklung über Änderungsmanagement<br />

und Absicherung bis hin<br />

zum Datenhandling, zum Beispiel für<br />

Werkstätten. Dabei kommen uns unsere<br />

langjährigen Erfahrungen <strong>im</strong> Änderungs-,<br />

Integrations- und Qualitätsmanagement,<br />

be<strong>im</strong> Softwarehandling<br />

und in der Systementwicklung zugute.<br />

Herr Spann, vielen Dank für dieses<br />

Gespräch.

8 & 9 SPEKTRUM I/08<br />

Kollisionen auf See verhindern<br />

„AIS – Deutsche Küste“ wird die Sicherheit<br />

und das Flottenmanagement <strong>im</strong> Schiffsverkehr<br />

deutlich verbessern.<br />

Der Schiffsverkehr an den deutschen<br />

Küsten hat in den vergangenen Jahren<br />

stark zugenommen. So ist beispielsweise<br />

der Verkehr auf der Ostsee entsprechend<br />

dem Wirtschaftswachstum<br />

<strong>im</strong> Baltikum und in Russland seit 1990<br />

enorm gestiegen. Eine sehr hohe Verkehrsdichte<br />

herrscht unter anderem<br />

<strong>im</strong> Umfeld der Zufahrten zum Nord-<br />

Ostsee-Kanal oder in der Lübecker<br />

und Kieler Bucht. In der Nordsee sind<br />

die Einfahrtsbereiche der Überseehäfen<br />

Emden, Wilhelmshaven, Bremerhaven<br />

und Hamburg besonder stark<br />

befahren. Darüber hinaus gibt es an<br />

der deutschen Küste Seegebiete, die<br />

aufgrund der morphologischen und<br />

hydrologischen Randbedingungen be-<br />

sondere Gefahren für die Schifffahrt<br />

aufweisen – zum Beispiel Meerengen<br />

wie der Fehmarnbelt.<br />

Für die Verkehrsüberwachung der<br />

deutschen Seegebiete ist die Wasser-<br />

und Schifffahrtsverwaltung des<br />

Bundes (WSV) verantwortlich. Sieben<br />

Direktionen und 39 Wasser- und<br />

Schifffahrtsämter sorgen dafür, dass<br />

die Verkehrsströme sicher geleitet<br />

werden – bei steigendem Verkehrsaufkommen<br />

eine <strong>im</strong>mer größere Herausforderung.<br />

Die Regelung und Überwachung<br />

des Schiffsverkehrs erfolgt unter anderem<br />

durch die Beobachtung des<br />

Verkehrs. Die dafür notwendigen Anlagen<br />

werden <strong>im</strong> „System Marit<strong>im</strong>e<br />

Küstengebiete mit hohem Verkehrsaufkommen werden<br />

durch das AIS-System deutlich sicherer. Foto: fotolia/Chan<br />

Verkehrstechnik“ (SMV) zusammengefasst.<br />

Um dem steigenden Anspruch<br />

begegnen zu können, baut das WSV<br />

derzeit eine neue <strong>Technolo</strong>gie auf, mit<br />

der Verkehrsströme besser und effizienter<br />

als bisher überwacht und gesteuert<br />

werden können: ein automatisches<br />

Schiffsidentifizierungssystem.<br />

Das „Automatic Identification System“<br />

(AIS) wird die Steuerung des Schiffsverkehrs<br />

erleichtern und die Sicherheit<br />

auf See erhöhen. „AIS – Deutsche Küste“<br />

ist ein Baustein des Systems Marit<strong>im</strong>e<br />

Verkehrstechnik.<br />

Mit AIS identifizieren sich Schiffe<br />

auf der ganzen Welt mithilfe entsprechender<br />

Bordgeräte und geben unter<br />

anderem ihre Position, ihren Kurs, die<br />

Geschwindigkeit, das Ziel, Informationen<br />

über ihre Ladung sowie weitere<br />

Daten bekannt. AIS dient der Vermeidung<br />

von Kollisionen auf See, dem automatischen<br />

Informationsaustausch<br />

zwischen Schiffen untereinander und<br />

mit den Verkehrszentralen an der Küste<br />

als ergänzendes Mittel zur marit<strong>im</strong>en<br />

Verkehrssicherung.<br />

Hauptauftragnehmer für das gesamte<br />

Vorhaben ist die <strong>ESG</strong>. Das<br />

Unternehmen verfügt mit seiner Betriebsstätte<br />

in Wilhelmshaven über<br />

einen Arm, der sich schwerpunktmäßig<br />

Dienstleistungen und Lösungen<br />

für das marit<strong>im</strong>e Umfeld widmet.<br />

Nach der Realisierung des deutschen<br />

Gateways für die Helsinki-Kommission<br />

(HELCOM) zur Übermittlung von<br />

Schiffsdaten <strong>im</strong> Jahr 2005 ist die <strong>ESG</strong><br />

mit dem Projekt „AIS – Deutsche Küste“<br />

ein weiteres Mal für ein wichtiges<br />

Vorhaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung<br />

verantwortlich.<br />

Die <strong>ESG</strong> wird während der nächsten<br />

Jahre die gesamte notwendige<br />

Software entwickeln, diese integrieren<br />

und das Komplettsystem in<br />

den Betrieb überführen – inklusive

der Schulung des Bedienpersonals<br />

und der Dokumentation. Zusätzlich<br />

wird in der Wilhelmshavener <strong>ESG</strong>-<br />

Niederlassung ein Test- und Referenzsystem<br />

aufgebaut, mit dem die<br />

Funktionalitäten des echten AIS-<br />

Systems überprüft werden können.<br />

Für ein funktionierendes deutsches<br />

AIS-System müssen verschiedene<br />

Hardwarekomponenten, zum Beispiel<br />

Antennen, in zusammen 31 Außenstationen<br />

entlang der gesamten deutschen<br />

Küsten installiert werden. Bei<br />

der Beschaffung dieser Hardware und<br />

ihrer Einrüstung arbeitet die <strong>ESG</strong> mit<br />

verschiedenen Unternehmen zusammen.<br />

Wie aber werden die AIS-Daten<br />

genutzt werden? Der Schiffsverkehr<br />

an den deutschen Küsten ist nicht<br />

gleichmäßig verteilt. Es gibt Seegebiete<br />

mit hoher, mittlerer und geringer<br />

Verkehrsdichte.<br />

In den Seegebieten mit hoher<br />

Verkehrsdichte wird die Nutzung der<br />

AIS-Daten die bereits vorhandenen<br />

Mittel zur marit<strong>im</strong>en Verkehrssicherung<br />

sinnvoll ergänzen. Neben der<br />

bewährten Radarüberwachung des<br />

Verkehrs wird hier zukünftig die AIS-<br />

<strong>Technolo</strong>gie dazu beitragen, die Genauigkeit<br />

der in den Verkehrszentralen<br />

abgebildeten Verkehrslage zu erhöhen.<br />

Mit den jederzeit verfügbaren<br />

Daten über die Fahrzeuge und ihre<br />

aktuellen Kurse und Geschwindigkeiten<br />

erhalten die Verkehrszentralen<br />

ein effektives zusätzliches Instrumentarium<br />

für die kontinuierliche Überwachung<br />

des Verkehrgeschehens in den<br />

Revieren.<br />

In den Seegebieten mit mittlerer<br />

Verkehrsdichte, die auch aufgrund<br />

ihrer Küstenferne bislang in der Regel<br />

keiner Überwachung mittels Radar<br />

unterlagen, eröffnet die AIS-<strong>Technolo</strong>gie<br />

in Verbindung mit der elektronischen<br />

Seekarte ECDIS (Electronic<br />

Chart Display and Information System)<br />

eine neue Qualität der Verkehrs-<br />

überwachung. Mit der Darstellung der<br />

empfangenen AIS-Daten können die<br />

Schiffe auf gefährliche Situationen<br />

hingewiesen werden. Dies kann in<br />

sinnvoller Kombination aus manueller<br />

Überwachung und der Generierung<br />

von automatischen Alarmen, zum Beispiel<br />

bei Abweichungen der Schiffe<br />

von üblichen Sollkursen, rechtzeitig<br />

erfolgen. Insbesondere in sensibleren<br />

Seegebieten wie der Kadetrinne nördlich<br />

von Rostock, einem der schwierigsten<br />

und gefährlichsten Gewässer<br />

der Ostsee, wird damit die Prävention<br />

Der große Leuchtturm auf Borkum ist einer von 31 Standorten, die mit der AIS-<br />

Hardware ausgerüstet werden. Foto: fotolia/Richter<br />

Wie funktioniert AIS?<br />

Über spezielle UKW-Sender und Empfänger werden Daten zwischen<br />

Seefahrzeugen und den Verkehrszentralen automatisch in kurzen<br />

Zeitabständen ausgetauscht. Das Verfahren hierzu ist weltweit<br />

standardisiert und funktioniert auf allen Weltmeeren, so dass sich auch<br />

Fahrzeuge, die mit AIS-Bordgeräten verschiedener Hersteller ausgerüstet<br />

sind, gegenseitig ”sehen“ können. AIS ermöglicht zudem den Blick über<br />

Hindernisse und ergänzt damit die Radarbilddarstellung. Abhängig von<br />

der Antennenhöhe hat eine AIS-Station eine Reichweite von 20 bis 30<br />

Seemeilen, also bis zu 55 Kilometer.<br />

AIS unterstützt die Schiffsführung und die Verkehrszentralen an der Küste<br />

durch den automatischen Austausch von Informationen über die Position<br />

und die Bewegung der Schiffe. Informationen stehen dabei schneller als<br />

bisher zur Verfügung und sind präziser. An Bord der Schiffe können die<br />

AIS-Daten zusammen mit den Radarinformationen dargestellt werden, in<br />

den Verkehrszentralen an der Küste werden die AIS-Daten genutzt, um ein<br />

übersichtliches Bild der Verkehrssitution zu erzeugen.<br />

Mit der zunehmenden Verbreitung von AIS können Havariefälle eher<br />

vermieden werden, so dass sich die Verkehrssicherheit insgesamt deutlich<br />

verbessern wird. Gleichzeitig bedeutet dieser Sicherheitsgewinn einen<br />

entscheidenden Beitrag zum Schutz der Meeresumwelt.<br />

Quelle: Bundesverkehrsministerium<br />

von Havarien und Kollisionen deutlich<br />

verbessert.<br />

Aus den übrigen Seegebieten, in<br />

denen nur wenig Verkehr herrscht<br />

oder überwiegend Fischer- und Sportboote<br />

unterwegs sind, werden die AIS-<br />

Daten gebietsweise ebenfalls <strong>im</strong> Wege<br />

der automatischen Überwachung der<br />

Verkehre genutzt. Sofern eine automatische<br />

Überwachung aufgrund der<br />

geographischen Verhältnisse (beispielsweise<br />

in Wattgebieten mit ständig<br />

wechselnden Kursen) faktisch<br />

nicht möglich ist, stellt der Empfang<br />

der AIS-Daten jedoch sicher, dass<br />

sich die Verkehrszentrale in besonderen<br />

Fällen sofort über die Lage vor Ort<br />

informieren und gezielt Maßnahmen<br />

einleiten kann.<br />

AUFSTELLORTE AIS-DIENST<br />

Die Verkehrszentralen werden zudem<br />

in der Lage sein, mit Hilfe der<br />

AIS-<strong>Technolo</strong>gie kurze Nachrichten<br />

entweder an ein best<strong>im</strong>mtes Schiff,<br />

alle Schiffe oder an die Schiffe in<br />

einem best<strong>im</strong>mten Gebiet zu senden.<br />

Somit können jederzeit Navigationswarnungen,<br />

Informationen über<br />

Verkehrsregelungen oder hafenbezogene<br />

Informationen an die Schifffahrt<br />

weitergeleitet werden. Die AIS-<br />

<strong>Technolo</strong>gie trägt somit dazu bei, den<br />

Schiffsverkehr nicht nur auf hoher<br />

See sicherer zu gestalten, sondern sie<br />

wird auch in sensibleren küstennahen<br />

Seegebieten sowie in den Zufahrten<br />

zu den Häfen für die Sicherheit und<br />

Leichtigkeit des Verkehrs wesentliche<br />

Impulse setzen. fe/jr

10 & 11 SPEKTRUM I/08<br />

„Die Vision der <strong>ESG</strong> Consulting<br />

GmbH verwirklicht sich.“<br />

Ein Jahr nach<br />

seiner Gründung<br />

hat sich der <strong>ESG</strong>-<br />

Beratungsarm gut<br />

am Markt etabliert.<br />

Unternehmensberatung mit Schwer-<br />

punkt Prozessberatung – das ist die<br />

Kernkompetenz der <strong>ESG</strong> Consulting<br />

GmbH. Das einhundertprozentige<br />

Tochterunternehmen der <strong>ESG</strong> wurde<br />

am 1. März 2007 gegründet. Das<br />

Unternehmen hat es sich zum Ziel<br />

gesetzt, in der Beratung eine Brücke<br />

zwischen Strategie und <strong>Technolo</strong>gie<br />

zu schlagen.<br />

„Wir begleiten strategische Veränderungen<br />

durch entsprechende Entwicklungs-<br />

und Wachstumsstrategien<br />

und unterstützen den Kunden durch<br />

die bewährte Methoden-, Prozess-<br />

und Branchenkompetenz der <strong>ESG</strong><br />

<strong>im</strong> Prozess- und Qualitätsmanagement.“<br />

So hatte Dr. Marianne Janik,<br />

Geschäftsführerin der <strong>ESG</strong> Consulting<br />

GmbH, Anfang 2007 die Ausrichtung<br />

des neuen Beratungsunternehmens<br />

umschrieben. Ein Jahr später sprach<br />

Spektrum erneut mit ihr – über den<br />

Einstieg in neue Märkte, die Positionierung<br />

der <strong>ESG</strong> Consulting GmbH <strong>im</strong><br />

Wettbewerb und das Zusammenspiel<br />

mit dem Mutterkonzern. Das Interview<br />

führte Jörg Riedle.<br />

die Kunden bei strategischen Veränderungen,<br />

Prozessopt<strong>im</strong>ierungen und<br />

dem <strong>Technolo</strong>gie- und Prozessmanagement<br />

zu unterstützen, gut ankommt.<br />

Wir haben dafür sehr viele positive<br />

Reaktionen bekommen. Für uns<br />

war dies wichtig, weil es zeigt, dass<br />

wir richtig aufgestellt sind.<br />

Wo sehen Sie derzeit die Schwerpunkte<br />

des Unternehmens?<br />

Im Augenblick haben wir einen Fokus<br />

auf das Geschäft mit zivilen Behörden<br />

gesetzt. Hier konnten wir bereits mehrere<br />

große Aufträge gewinnen. Aber<br />

auch das Thema Health Care hat sich<br />

sehr gut entwickelt. Wir haben uns<br />

dort mit einem Schwerpunkt, nämlich<br />

Beratungsleistungen für Krankenhäuser<br />

und für das Gesundheitsministerium,<br />

gut positioniert. Mir liegt das<br />

Thema sehr am Herzen, weil wir damit<br />

zeigen können, dass sich die Vision<br />

der <strong>ESG</strong> Consulting GmbH verwirklicht,<br />

auch neue Märkte, die bisher<br />

nicht von der <strong>ESG</strong>-Gruppe bedient<br />

wurden, zu gewinnen.<br />

In der Hightech-Branche setzen<br />

wir derzeit vor allem auf Kunden, die<br />

sicherheitsrelevante Lösungen und<br />

Produkte anbieten. Hier profitieren wir<br />

natürlich von der jahrzehntelangen Erfahrung<br />

der <strong>ESG</strong>-Gruppe in diesem<br />

Umfeld.<br />

Frau Dr. Janik, die <strong>ESG</strong> Consulting<br />

GmbH ist vor gut einem Jahr<br />

gestartet. Wo steht das Unternehmen<br />

heute?<br />

Wir hatten uns für das erste Jahr<br />

das Ziel gesetzt, in drei ausgewählten<br />

Branchen, nämlich dem Public<br />

Sector, dem Bereich Health Care und<br />

der Hightech-Industrie, Fuß zu fassen<br />

und erste Kunden zu gewinnen. Dies<br />

ist sehr gut gelungen. Dabei hat sich<br />

auch gezeigt, dass unsere Botschaft, Dr. Marianne Janik<br />

Sie haben es gerade angesprochen:<br />

Als einhundertprozentiges<br />

Tochterunternehmen ist die <strong>ESG</strong><br />

Consulting GmbH integraler Bestandteil<br />

der Leistungskette des<br />

Mutterkonzerns. Was bedeutet<br />

dies für Ihre Kunden?<br />

Zum einen profitiert der Kunde von<br />

der Beratungskompetenz, die es<br />

<strong>im</strong>mer schon in der <strong>ESG</strong> gab und<br />

gibt. Ich möchte dabei besonders<br />

auf die Neutralität der <strong>ESG</strong>-Gruppe<br />

in Hardwarefragen hinweisen – ein<br />

Markenzeichen, das für Unabhängigkeit<br />

in der Beratung steht. Im öffentlichen<br />

Umfeld kann die <strong>ESG</strong> auf<br />

sehr viel Erfahrung zurückgreifen.<br />

Zusätzlich bekommt der Kunde eine<br />

erweiterte Leistung – vor allem, was<br />

konzeptionelle Aufgaben abseits der<br />

technischen Umsetzung betrifft.<br />

Besonders wichtig für unsere<br />

Kunden ist sicher, dass beide Unternehmen<br />

– die <strong>ESG</strong> und ihr Beratungsarm<br />

– sehr eng miteinander<br />

verzahnt sind. Zu best<strong>im</strong>mten technologischen<br />

Fragestellungen können<br />

wir jederzeit Kollegen aus der<br />

<strong>ESG</strong> in unsere Projekte integrieren.<br />

Der Kunde hat dann einen max<strong>im</strong>alen<br />

Nutzen, da er sowohl die fachlich-technische<br />

Perspektive als auch<br />

die neutrale Beratungsleistung bekommt.<br />

Was waren denn die Hauptgründe<br />

für die Ausgliederung einer Beratungstochter<br />

vor einem Jahr?<br />

Bei der Entscheidung, die <strong>ESG</strong> Consulting<br />

GmbH als Tochter der <strong>ESG</strong> zu<br />

gründen, spielte vor allem die Überlegung<br />

eine Rolle, uns klarer als bisher<br />

in Richtung Prozessberatung zu<br />

positionieren. Die <strong>ESG</strong> selbst bedient<br />

aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung<br />

das Thema Unternehmensberatung<br />

nur am Rande. Eine zweite<br />

Überlegung war, dass es sicher sinnvoll<br />

ist, die bereits vorhandene Beratungskompetenz<br />

in einem neuen Pool<br />

zu bündeln.<br />

In Deutschland gibt es etwa 14.000<br />

Unternehmen, die Beratungsleistungen<br />

anbieten. Wie positioniert<br />

sich die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH auf<br />

diesem hart umkämpften Markt?<br />

In der Tat ist die Konkurrenz sehr groß,<br />

aber bei der von Ihnen genannten Anzahl<br />

sind es in der Mehrzahl doch Einzelunternehmer<br />

und -kämpfer, die einzelne<br />

Nischen bedienen.<br />

Wir haben von Anfang an darauf gesetzt,<br />

dass Beratungsgeschäft vor<br />

allem „Personengeschäft“ ist. Themen<br />

wie die Teamzusammensetzung und<br />

-fähigkeit spielen eine große Rolle. Für<br />

die Kunden ist dieser Faktor letztendlich<br />

mit ausschlaggebend: Man merkt<br />

das daran, wie Beratungsleistungen<br />

ausgeschrieben und angefordert werden.<br />

Dabei wird mehr und mehr auf<br />

die Persönlichkeiten, ihre Verfügbarkeit<br />

und Berufserfahrung geachtet.<br />

Daher kümmern wir uns bei der<br />

Auswahl der Personen, die für die <strong>ESG</strong><br />

Consulting GmbH arbeiten, sehr stark<br />

um ausgeprägte Sozialkompetenzen.<br />

Außerdem müssen unsere Mitarbeiter<br />

zur Unternehmenskultur der <strong>ESG</strong> passen.<br />

Unsere Leute bringen viel Erfahrung<br />

mit – manchmal in der Unternehmensberatung<br />

selbst, meist aber vor<br />

allem in den entsprechenden Märkten.<br />

Für unsere Kunden bedeutet dies eine<br />

hohe Umsetzungsorientierung der Berater.

Erfahrene Beraterpersönlichkeiten sind ein Markenzeichen der <strong>ESG</strong> Consulting GmbH.<br />

Gerade das Thema Umsetzungsorientierung<br />

ist bei den meisten Unternehmensberatungen<br />

noch unterentwickelt.<br />

Hier sind wir – auch gegenüber<br />

unseren großen Mitbewerbern – durch<br />

die Einbindung in die <strong>ESG</strong>-Gruppe klar<br />

<strong>im</strong> Vorteil.<br />

Können Sie Beispiele nennen, wo<br />

es durch diese Positionierung der<br />

<strong>ESG</strong> Consulting GmbH gelungen<br />

ist, Kunden zu überzeugen?<br />

Dazu fallen mir auf Anhieb zwei große<br />

Projekte ein. Beide haben einen siebenstelligen<br />

Umfang und werden uns über<br />

die nächsten Jahre hinweg begleiten.<br />

Das eine ist ein Rahmenvertrag,<br />

den wir mit sehr unterschiedlichen Projekten<br />

ausfüllen. Wir unterstützen unterschiedlichste<br />

Bundesbehörden dabei,<br />

<strong>Technolo</strong>gie- und Projektmanagementkompetenz<br />

auszubauen. Dabei bringen<br />

wir nicht nur theoretisch-konzeptionell<br />

Modelle zu Papier, sondern haben auch<br />

eine begleitende Rolle – bis hin zu Themen,<br />

die neuartige Geschäftsmodelle<br />

in der Zusammenarbeit von Behörden<br />

betreffen. Dies geht weit über eine<br />

klassische Beratung zu den Themen<br />

<strong>Technolo</strong>gie<strong>im</strong>plementierung, Controlling<br />

oder Projektmanagement hinaus.<br />

Der zweite Auftrag betrifft die<br />

Begleitung eines sehr großen Forschungsprojektes.<br />

Auftraggeber ist ein<br />

Forschungsinstitut. Wir nehmen hier<br />

nicht nur methodisch Einfluss, sondern<br />

begleiten das Forschungsvorhaben<br />

sehr stark inhaltlich. Dabei beraten wir<br />

auch zum Thema Qualität, berücksichtigen<br />

die Implementierung von <strong>Technolo</strong>gien<br />

und erstellen internationale<br />

Benchmarks. Auch hier ist unsere Rolle<br />

also nicht nur beratend, sondern sehr<br />

stark begleitend.<br />

Wie steht die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH<br />

zum Thema Partnerschaften?<br />

Wir haben uns ein so genanntes<br />

„multi firm consulting“ auf die Fahne<br />

geschrieben, also die Zusammenarbeit<br />

mit anderen Beratungsunternehmen.<br />

Dies ist in der Branche<br />

bisher eher unüblich und findet eigentlich<br />

nur statt, wenn Zwänge von<br />

Kundenseite dies erfordern.<br />

Wir hingegen behaupten, dass<br />

jedes kleinere Beratungsunternehmen<br />

auf Partner angewiesen ist. Also<br />

hat sich die <strong>ESG</strong> Consulting GmbH<br />

zu best<strong>im</strong>mten Themen oder für<br />

die Arbeit in best<strong>im</strong>mten geo-<br />

graphischen Regionen Partner ausgewählt,<br />

die das Unternehmen<br />

durch Spezialkompetenzen verstärken.<br />

Unser Ziel ist es, etwa ein<br />

Fünftel unseres Umsatzes mit Partnern<br />

zu realisieren – wobei die <strong>ESG</strong><br />

selbst natürlich unser „preferred<br />

partner“ ist.<br />

Das erste Jahr <strong>ESG</strong> Consulting<br />

GmbH ist vorbei. Was sind Ihre Ziele<br />

für die kommenden Jahre?<br />

Kurzfristig wollen wir neben dem Behördengeschäft<br />

das industrielle Geschäft<br />

<strong>im</strong> Hightech-Sektor stärker ausbauen.<br />

Dabei möchten wir vor allem in<br />

Branchen vorstoßen, die bisher noch<br />

nicht auf unserer Landkarte waren. Ein<br />

Beispiel kann hier die zivile Logistik<br />

sein. Längerfristig wollen wir vor allem<br />

in dem für uns relativ neuen Markt<br />

Health Care weiter wachsen und den<br />

Sprung schaffen, auch unsere Muttergesellschaft<br />

<strong>ESG</strong> in diesen Markt mitzunehmen<br />

Frau Dr. Janik, vielen Dank für das<br />

Gespräch.

12 & 13 SPEKTRUM I/08<br />

+ + K U R Z M E L D U N G E N + +<br />

ServiceXpert unterstützt<br />

Testautomatisierung bei MAN<br />

Die ServiceXpert GmbH, ein einhundertprozentiges Tochterunternehmen der<br />

<strong>ESG</strong>-Gruppe, unterstützt die MAN AG be<strong>im</strong> Test vernetzter Steuergeräte. Der<br />

Lkw-Hersteller führt dazu das System Labcar-Automation V3.1 der ETAS<br />

Group an seinen Prüfständen ein. Damit kann MAN jetzt komfortabel die<br />

Wechselwirkungen verschiedener Steuergeräte in einem komplexen System<br />

analysieren.<br />

Im Rahmen eines Pilotprojekts zwischen MAN, ETAS und ServiceXpert wurden<br />

die Hardware-in-the-Loop-Prüfstände auf den neuesten Stand der Testautomatisierung<br />

gebracht. Die <strong>ESG</strong>-Tochter übernahm dabei die Rolle des Systemintegrators.<br />

Das Unternehmen integrierte unter anderem zwei Werkzeuge<br />

von Drittanbietern, mit denen die Einträge der Steuergeräte-Diagnosespeicher<br />

ausgelesen und ausgewertet werden. Ferdinand Stocker, Geschäftsführer von<br />

ServiceXpert, betonte die gute Zusammenarbeit zwischen den drei beteiligten<br />

Unternehmen: „Die Zusammenarbeit von MAN als Anwender mit klar definierten<br />

Anforderungen, ETAS als Toolhersteller und ServiceXpert als Systemintegrator<br />

zeigt exemplarisch, wie innerhalb von kurzer Zeit eine komplexe<br />

und moderne Automatisierungslösung effizient umgesetzt werden kann.“<br />

Nachfolge in Repräsentanz Berlin<br />

Frank Kleinkauf wird zur Jahresmitte neuer Leiter der Berliner <strong>ESG</strong>-Repräsentanz.<br />

Er folgt auf Jochen Dietrich, der in Ruhestand geht. Der 56-jährige<br />

Kleinkauf ist bereits seit 1. Januar 2008 bei der <strong>ESG</strong> und bereitet sich auf seine<br />

neue Aufgabe vor.<br />

Frank Kleinkauf ist Diplom-Ingenieur<br />

der Nachrichtentechnik und kann<br />

auf mehr als 30 Berufsjahre in der<br />

ITK-Branche zurückblicken. Stationen<br />

seines Berufslebens waren unter anderem<br />

die Siemens AG, das Bundesministerium<br />

der Verteidigung, die<br />

NATO-C3-Agentur in Brüssel sowie<br />

die Berliner Sietec GmbH. Von 1988<br />

bis 1991 war Frank Kleinkauf schon<br />

einmal bei der <strong>ESG</strong> beschäftigt; er leitete<br />

damals die Brüsseler Firmenrepräsentanz.<br />

Frank Kleinkauf<br />

Informationen zum Thema RFID<br />

Der „Radio Frequency Identification“-<strong>Technolo</strong>gie RFID wird ein großes Potenzial<br />

bescheinigt. Bis zum Jahr 2010 wird der von der <strong>Technolo</strong>gie beeinflusste Anteil<br />

an der Bruttowertschöpfung rund 62 Milliarden Euro betragen, schätzt das<br />

Bundeswirtschaftsministerium. Die neuesten Entwicklungen rund um RFID werden<br />

auf der 7. Transponder Roadshow vorgestellt. An vier Terminen präsentieren<br />

17 Partnerunternehmen, darunter die <strong>ESG</strong>, in vier Städten neue Lösungen. Nach<br />

München und Berlin wird die Informationsveranstaltung am 15. April 2008 in<br />

Zürich und am 17. Juni 2008 in Mainz zu Gast sein.<br />

Am 24. Januar stellte Rainer Barthel, Leiter der <strong>ESG</strong>-Geschäftseinheit Transport<br />

und Verkehr, auf der Transponder Roadshow in München das <strong>ESG</strong>-Projekt<br />

be<strong>im</strong> Kunden Schenker Deutschland GmbH vor. Der Konzern überwacht und<br />

steuert mehr als 3500 Wechselbrücken durch den Einsatz der berührungslosen<br />

Funketiketten. Barthel zeigte außerdem auf, wie RFID in der Produktion, in der<br />

Logistik, <strong>im</strong> Dienstleistungssektor und <strong>im</strong> Pharmabereich Abläufe opt<strong>im</strong>ieren<br />

und Prozesskosten senken kann.<br />

Einsätze psychisch meistern,<br />

Traumatisierungen verhindern<br />

Auf großes Interesse stieß die <strong>ESG</strong>-Lösung CHARLY be<strong>im</strong> Forum der Deutschen<br />

Gesellschaft für Wehrtechnik (DWT) vom 22. bis 23. Januar 2008 in der<br />

Stadthalle Bonn-Bad Godesberg. Das Thema „Ausbildung in der Bundeswehr“<br />

war geprägt von der Tatsache, dass sich die Bundeswehr nach dem Ende des<br />

Kalten Krieges von einer Ausbildungsarmee zu einer Armee <strong>im</strong> Einsatz gewandelt<br />

hat – dies wird die künftige Ausbildung der Streitkräfte nachhaltig<br />

prägen.<br />

Benjamin Wittekind, Leiter Marketing des <strong>ESG</strong>-Geschäftsbereichs IT-Systemintegration<br />

Militär/Behörden, sprach auf der DWT-Veranstaltung zum Thema<br />

„Psychosoziale Unterstützung mit CHARLY – eine interaktive S<strong>im</strong>ulationsplattform“.<br />

Das System n<strong>im</strong>mt sich der „Herausforderung berufsbedingte Traumatisierung“<br />

an, auf die unter anderem der Wehrbeauftragte des Bundestags in<br />

seinem aktuellen Jahresbericht besonders hingewiesen hat.<br />

Bundeswehr und Einsatzkräfte werden heute in der Regel <strong>im</strong> Vorfeld von<br />

Auslandsmissionen oder möglichen Krisen durch einen Psychologen auf die<br />

Gefahren der Traumatisierung sowie auf die Möglichkeit einer sekundären,<br />

unmittelbar nachsorgenden Betreuung hingewiesen. Im Krisenfall soll durch<br />

Gespräche und die Nachbereitung von Einsätzen psychosoziale Unterstützung<br />

geleistet werden. Schwere Traumatisierungen kommen in die Nachsorge,<br />

wo unter anderem Gesprächskreise helfen sollen. Dabei ist eine schwere<br />

Traumatisierung nicht nur für die Betroffenen eine enorme, oft lebenslange,<br />

Belastung; eine Berufsunfähigkeit von Einsatzkräften bindet Ressourcen und<br />

verursacht erhebliche volkswirtschaftliche Kosten.<br />

Die <strong>ESG</strong> setzt mit ihrem System CHARLY daher auf die pr<strong>im</strong>äre Prävention.<br />

Eine hochinteraktive mult<strong>im</strong>ediale E-Learning-Plattform soll die bestehenden<br />

Unterrichtseinheiten massiv ergänzen und die psychosoziale Belastbarkeit der<br />

Einsatzkräfte – und damit die Handlungsfähigkeit in akuten Belastungssituationen<br />

– erhöhen. CHARLY will die Einsatzkräfte systematisch desensibilisieren,<br />

Akzeptanz für die eigenen Grenzen schaffen und bei Führungskräften Verständnis<br />

für berufsbedingte Traumatisierungen, den so genannten posttraumatischen<br />

Belastungsstörungen, erzeugen.<br />

Kodifizierungslösung<br />

N-CORE NG für Malaysia<br />

Das <strong>ESG</strong>-System N-CORE NG wird jetzt auch in Südostasien eingesetzt. Die<br />

Central Management Catalogue Agency (CMCA), die für die Streitkräfte von<br />

Malaysia als Dienstleister <strong>im</strong> Bereich Katalogisierung tätig ist, setzt die Lösung<br />

zur Kodifizierung militärischen Materials seit Anfang dieses Jahres ein. Ein entsprechender<br />

Vertrag wurde Ende Januar in der <strong>ESG</strong>-Zentrale in Fürstenfeldbruck<br />

unterschrieben.<br />

Die Softwarelösung N-CORE NG dient der Erfassung, Bereitstellung<br />

und Veröffentlichung von Materialinformationen über Versorgungsartikel,<br />

die von NATO-Staaten, NATO-Agenturen (NAMSA) und assoziierten Staaten<br />

verwendet werden. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Materialidentifikationsdaten<br />

zum gesamten Materialbestand der NATO dezentral pflegen – von Waffensystemen,<br />

Fahrzeugen oder Maschinen bis hin zu Möbeln oder Kleidungs-<br />

stücken. Das Verteidigungsbündnis mit seinen 26 Mitgliedsstaaten kann so<br />

zu jedem Zeitpunkt einen genauen Überblick über das verwendete Material<br />

bekommen.<br />

Derzeit ist N-CORE bei den Katalogisierungsbehörden der Türkei, Griechenlands,<br />

Dänemarks, Sloweniens, Ungarns, Österreichs, Deutschlands, Rumäniens,<br />

Omans und der Niederlande eingeführt. Auch Firmen, die Katalogisierungsdienstleistungen<br />

erbringen, nutzen das <strong>ESG</strong>-Tool, neben der malayischen<br />

Firma CMCA unter anderem Unternehmen in Ungarn und Brasilien.

++ KURZMELDUNGEN ++<br />

„Corporate Foresight“:<br />

Ausgezeichnete Zukunftsstrategie<br />

Eine hohe Kunden- und Innovationsorientierung und eine strukturierte Zukunftsstrategie<br />

zur Definition künftiger Trends und Themen sind Markenzeichen der<br />

<strong>ESG</strong> Elektroniksystem- und Logistik-GmbH. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie<br />

„Corporate Foresight <strong>im</strong> Mittelstand“ der Z_punkt GmbH. Die vom Bundesministerium<br />

für Bildung und Forschung geförderte Untersuchung analysiert die<br />

Zukunftschancen ausgewählter Unternehmen.<br />

Die Analysten der Z_punkt GmbH erteilen der <strong>ESG</strong> dabei Bestnoten: Um künftige<br />

Trends frühzeitig zu erkennen, führe die <strong>ESG</strong> umfangreiche Markt- und Umfeldanalysen<br />

durch. Strategische Entscheidungen fallen „nicht intuitiv, sondern<br />

auf Basis des Orientierungswissens“ aus strukturierten Prozessen, heißt es in<br />

der Studie. Wichtige Standbeine des strategischen Zukunftsprozesses sind ein<br />

systematisches Trendscouting und <strong>Technolo</strong>giemanagement, in dem zukünftige<br />

Märkte und <strong>Technolo</strong>gien untersucht werden. Die gewonnenen Informationen<br />

werden in einem speziellen Wissensmanagementsystem gebündelt und aufbereitet.<br />

„Die durch Foresight gewonnenen und <strong>im</strong> Wissensmanagement aufbereiteten<br />

Informationen fließen in den jährlich stattfindenden Strategieprozess ein.“<br />

Der Vorsitzende der <strong>ESG</strong>-Geschäftsführung, Gerhard Schempp, bezeichnete<br />

den systematischen Prozess der Zukunftsgestaltung als eine zentrale Aufgabe<br />

des gesamten Management-Teams. Die Studie von Z_punkt dokumentiere, dass<br />

sich die <strong>ESG</strong> mit ihren Strategie- und Innovationsprozessen gut aufgestellt hat,<br />

um auch künftig zu wachsen und dem Anspruch als <strong>Technolo</strong>gieführer gerecht<br />

zu werden.<br />

Automobilelektronik in Asien<br />

Der „Silicon Sea Belt“ ist eine Hightech-Region der Halbleiterbranche, die sich<br />

von Südkorea bis Singapur erstreckt. Unter Beteiligung der <strong>ESG</strong> fand vom 25.<br />

bis 26. Februar 2008 in Fukuoka (Japan) der „Silicon Sea Belt Summit 2008“<br />

statt. Als einer von drei Keynotespeakern stellte der Leiter der <strong>ESG</strong>-Business<br />

Area Automotive, Wolfgang Sczygiol, technologische Entwicklungen <strong>im</strong> Bereich<br />

der Automobilelektrik und -elektronik in Europa vor. Dabei konnten interessante<br />

Kontakte zu Forschungseinrichtungen, etwa dem Japan Automobile Research<br />

Institute oder der Technischen Universität <strong>im</strong> chinesischen Dalian, geknüpft werden.<br />

Im Verlauf der Konferenz wurde deutlich, dass sich die Halbleiterindustrie<br />

und die Softwarehersteller in Asien sehr gut abst<strong>im</strong>men und insbesondere in Taiwan,<br />

Hongkong und Korea eine ausgeprägte Community vorhanden ist, die sich<br />

mit Fragen der E/E <strong>im</strong> Automobil beschäftigt.<br />

Musterbetreuer für Luftfahrtgeräte<br />

Die Zulassungsurkunde der <strong>ESG</strong> als „Luftfahrtbetrieb für Luftfahrzeuge/Luftfahrtgerät<br />

der Bundeswehr” ist vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)<br />

umfangreich erweitert worden. Damit ist das Unternehmen offiziell berechtigt, die<br />

so genannte Musterbetreuung an Geräten der funktionellen Ausrüstung und an der<br />

Flugelektronik für die eingeführten Waffensysteme der Bundeswehr zu übernehmen.<br />

Die Zulassung belegt auch die Kompetenz der <strong>ESG</strong> bei der Abwicklung von Entwicklungsvorhaben<br />

sowie bei Logistikleistungen.<br />

Grund für die Erweiterung der Zulassung sind Zusammenarbeitsverträge, welche<br />

die <strong>ESG</strong> mit einer großen Anzahl an Herstellerfirmen abgeschlossen hat. Darin wurde<br />

vereinbart, dass die technisch-logistischen und entwicklungstechnischen Betreuungsleistungen<br />

gemäß dem gültigen Betreuungskonzept der Bundeswehr erbracht<br />

werden. In ihrem Abschlussbericht konnten die Prüfer des BWB feststellen, „dass die<br />

zur Musterbetreuung erforderlichen Systemkenntnisse für die [betreffenden] Geräte<br />

aufgrund einer jahrelangen Produktbeobachtung und durchgeführter Analysen ausreichend<br />

vorhanden ist.<br />

Neue Wege in der Entwicklung<br />

von Flugzeugen<br />

Wie kann die Entwicklung künftiger Flugzeuge effizienter als bisher gestaltet werden?<br />

Die <strong>ESG</strong> entwickelt dazu gemeinsam mit der PACE GmbH einen so genannten<br />

GAAD-Demonstrator, der bei der Entwicklung künftiger Airbus-Modelle eingesetzt<br />

werden soll. GAAD bedeutet „Generic Aircraft Architecture Design“.<br />

Das GAAD-Konzept bietet Antworten auf verschiedene Herausforderungen<br />

der Luftfahrtindustrie, etwa was neue Entwicklungsmethoden für Flugzeugarchitekturen<br />

und die Avionik betrifft. Um die Interoperabilität von Methoden und<br />

Werkzeugen sicherzustellen, ist eine einheitliche Plattform notwendig; auf ihr<br />

werden alle Entwicklungsprozesse verwaltet. Dadurch soll künftig stärker als bisher<br />

sichergestellt werden, dass Flugzeuge unter opt<strong>im</strong>alen Gesichtspunkten gestaltet<br />

werden. „Gut“ ist ein Flugzeugdesign dann, wenn verschiedene wichtige<br />

Kriterien, etwa Sicherheit, Gewicht und Kosten, gleichzeitig beachtet werden.<br />

Training für Marineflieger<br />

Mit einem „Cockpit Procedure Trainer“ (CPT) unterstützt die <strong>ESG</strong> die deutschen<br />

Marineflieger. Der S<strong>im</strong>ulator, der zurzeit in der Unternehmenszentrale in Fürstenfeldbruck<br />

entwickelt wird, bildet das Cockpit des Hubschraubers SeaLynx MK-88A,<br />

der auf den Fregatten der Bundeswehr eingesetzt wird, exakt nach. Piloten der<br />

Bundeswehr können damit künftig Einsätze bereits am Boden trainieren und den<br />

Umgang mit der Flugelektronik üben.<br />

Grund für die Entwicklung des CPT ist die Modernisierung der bestehenden<br />

SeaLynx-Hubschrauber während der nächsten Jahre. Diese werden derzeit<br />

mit einer neuen Flugelektronik – und damit auch mit neuen Anzeige- und<br />

Bedienelementen – ausgestattet. Zentraler Ausbildungsinhalt des neuen S<strong>im</strong>ulators<br />

wird daher der Umgang mit den neuen Komponenten sein. Die <strong>ESG</strong><br />

wird dazu das Cockpit mit allen Bedienelementen nachbilden. Statt mit Knöpfen<br />

oder Schiebereglern wie <strong>im</strong> Original-Hubschrauber wird der CPT allerdings über<br />

Touchscreens gesteuert.<br />

Zusätzlich zu dieser Cockpit-Variante, die den Piloten ein sehr realistisches<br />

Abbild des echten Hubschraubers vermittelt, entwickelt die <strong>ESG</strong> auch eine Laptop-Variante<br />

des CPT. Damit können an verschiedenen Standorten einfachere<br />

Abläufe und Szenarien geübt werden.<br />

Der neue CPT wird den bisherigen Trainingss<strong>im</strong>ulator der deutschen Marine,<br />

der sich in den Niederlanden befindet, ersetzen. Er wird direkt be<strong>im</strong> Marinefliegergeschwader<br />

3 in Nordholz aufgestellt. Über das besonders abgesicherte<br />

Bundeswehrnetz, eine Art militärisches Internet, kann der S<strong>im</strong>ulator von der <strong>ESG</strong>-<br />

Zentrale in Fürstenfeldbruck gesteuert und gewartet werden.<br />

Touchscreens mit fotorealistisch nachgebildeten Bedienelementen werden <strong>im</strong><br />

CPT das reale SeaLynx-Cockpit ersetzen.

14 & 15 SPEKTRUM I/08<br />

+ + K U R Z M E L D U N G E N + +<br />

Hightech-Ortungssysteme<br />

für Trailerortung<br />

Die <strong>ESG</strong> realisiert derzeit für die Kögel Fahrzeugwerke GmbH ein Hightech-<br />

System zur Fahrzeugortung am Standort Burtenbach (Landkreis Günzburg).<br />

Mittels hardwareunabhängiger Systemlösungen können künftig die exakten Positionen<br />

der Anhänger auf dem Werksgelände geortet und die Transporte dieser<br />

Trailer opt<strong>im</strong>iert werden. Kögel ist einer der führenden Hersteller für die Entwicklung<br />

und Serienproduktion von Sattelanhängern für den Gütertransport.<br />

Jeder LKW-Anhänger besitzt eine 17-stellige Fahrgestellnummer, welche in<br />

Form eines Barcodes auf das jeweilige Fahrgestell aufgebracht ist. Das Hightech-<br />

Ortungssystem der <strong>ESG</strong> ermöglicht es, die Barcodes der Trailer mittels moderner<br />

Handhelds zu scannen. Zeitgleich zum Barcodescan werden die GPS-Koordinaten<br />

der Auflieger ermittelt. Die zur Verfügung stehenden Geoinformationen werden<br />

dann via GPRS-Datenübertragung an das internetbasierte Portal SuCES-Telematics<br />

transferiert. Diese Software-Telematiklösung ist eine variabel nutzbare,<br />

modular ausbaubare Komplettlösung zur Steuerung, Überwachung und Verwaltung<br />

logistischer Prozesse.<br />

Im Falle von Kögel kann SuCES-Telematics sogar mehrfach eingesetzt werden.<br />

Zum einen visualisiert das Software-Portal die aktuellen Positionen der<br />

Trailer, was zu einer Reduzierung des Such- und Dispositionsaufwandes für<br />

die Mitarbeiter führt. Zum anderen wird SuCES-Telematics auch aktiv zur Auftragsbearbeitung<br />

genutzt. Zusätzlich überträgt das führende Dispositionssystem<br />

sämtliche relevanten Trailerinformationen an das <strong>ESG</strong>-Portal. Mittels SuCES-Telematics<br />

werden danach die Position und die Fahrgestellnummer über die auszuliefernden<br />

Trailer an die zuständigen Mitarbeiter transferiert. Auf Basis dieser<br />

<strong>Technolo</strong>gie findet der Mitarbeiter den gesuchten Trailer sofort und kann ihn umgehend<br />

in den Auslieferungsbereich verbringen.<br />

Reduzierte Suchzeiten, opt<strong>im</strong>ierte Ressourcenauslastung und Imagegewinn<br />

sind die pr<strong>im</strong>ären Vorteile, die sich mit der Einführung des Hightech-Ortungs-<br />

systems erzielen lassen. Dank der umfassenden Softwarelösung SuCES-Telematics<br />

ist eine Anpassung und Erweiterung des Konzeptes auf andere Standorte<br />

jederzeit und ohne großen Aufwand möglich. Als Basis hierfür dienen die geocodierten<br />