Sitzung 5.pdf - Moodle 2

Sitzung 5.pdf - Moodle 2

Sitzung 5.pdf - Moodle 2

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

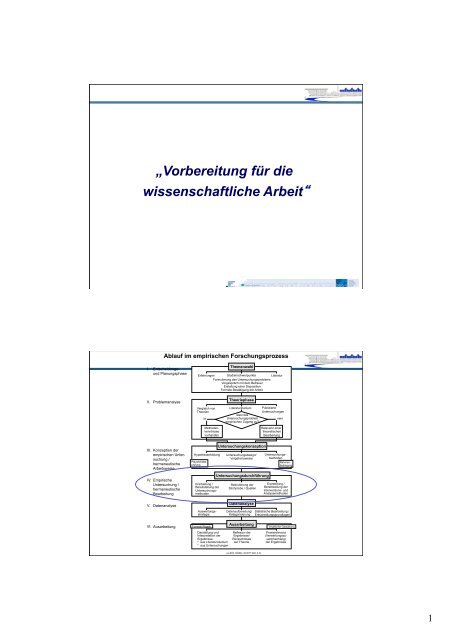

„Vorbereitung für die<br />

wissenschaftliche Arbeit“<br />

I.<br />

Ablauf im empirischen Forschungsprozess<br />

Entscheidungs-<br />

und Planungsphase<br />

II. Problemanalyse<br />

Themenwahl<br />

Erfahrungen Studienschwerpunkte Literatur<br />

Formulierung des Untersuchungsproblems<br />

Vorgespräch mit dem Betreuer<br />

Erstellung einer Disposition<br />

Formale Bestätigung der Arbeit<br />

Erarbeitung /<br />

Bereitstellung der<br />

Untersuchungs-<br />

methoden<br />

Auswertungs-<br />

strategie<br />

Theoriephase<br />

Untersuchungskonzeption<br />

III. Konzeption der<br />

empirischen Unter- Hypothesenbildung Untersuchungsdesign/ Untersuchungssuchung<br />

/<br />

Vorgehensweise<br />

methoden<br />

hermeneutische<br />

Arbeitsweise<br />

PlausibilitätsprüfungRahmenbedingung<br />

IV. Empirische<br />

Untersuchung /<br />

hermeneutische<br />

Bearbeitung<br />

V. Datenanalyse<br />

VI. Ausarbeitung<br />

Vergleich von<br />

Theorien<br />

Untersuchungsdurchführung<br />

Rekrutierung der<br />

Stichprobe / Quellen<br />

Datenanalyse<br />

Datenaufbereitung/<br />

Kategorisierung<br />

Erarbeitung /<br />

Bereitstellung der<br />

Interventions- und<br />

Analysemethoden<br />

Statistische Bearbeitung /<br />

Entscheidungsgrundlagen<br />

Ausarbeitung<br />

Formale Regeln Inhaltliche Gestaltung<br />

Darstellung und<br />

Interpretation der<br />

Ergebnisse<br />

* aus Literaturstudium<br />

* aus Untersuchungen<br />

Literaturstudium Publizierte<br />

Untersuchungen<br />

lässt das<br />

Untersuchungsproblem<br />

empirischen Zugang zu?<br />

ja nein<br />

Methoden-<br />

kenntnisse<br />

vorhanden<br />

Reflexion der<br />

Ergebnisse/<br />

Rückschlüsse<br />

auf Theorie<br />

aus BÖS, HÄNSEL, SCHOTT 2000, S. 34<br />

Relevanz einer<br />

theoretischen<br />

Bearbeitung<br />

Praxisrelevanz<br />

(Verwertungszu-<br />

sammenhang)<br />

der Ergebnisse<br />

Titel 6. <strong>Sitzung</strong><br />

Forschungsprozess gesamt<br />

1

Quantitative Methoden – Biomechanik / Motorik<br />

Inhalt<br />

Die naturwissenschaftlichen Theoriebereiche<br />

• Trainingswissenschaft<br />

• Bewegungswissenschaft<br />

• Biomechanik<br />

• Sportmedizin (Sportanatomie, Sportphysiologie)<br />

Quantitative Methoden – Kinemetrie 1<br />

• Grundlagen<br />

• Kinemetrie beschreibt die Geometrie der<br />

Bewegungen, d.h. deren räumlich<br />

zeitlichen Ablauf, wobei Masse und Kraft<br />

(die Bewegungsursache) nicht<br />

berücksichtigt werden.<br />

• Kinemetrie objektiviert den räumlichzeitlichen<br />

Verlauf von Bewegung<br />

• Gesamtheit der Verfahren zur Messung<br />

kinematischer Größen<br />

Inhalt<br />

2

Quantitative Methoden – Kinemetrie 2<br />

• geometrische Merkmale:<br />

• Wege, Strecken, Winkel<br />

• lineare Bewegungen<br />

• Geschwindigkeiten<br />

• Beschleunigungen<br />

Messgrößen<br />

Abgeleitete Grössen<br />

Quantitative Methoden – Kinemetrie 3<br />

Bewegung<br />

Zeit Weg<br />

Messung<br />

• zeitliche Merkmale:<br />

• Zeit, Frequenzen<br />

• Drehbewegungen<br />

• Winkelgeschwindigkeiten<br />

• Winkelbeschleunigungen<br />

3

Quantitative Methoden – Kinemetrie 4<br />

Messprinzipien<br />

Video<br />

Film<br />

Infrarot<br />

Reflex-<br />

Marker<br />

Bewegungsabbild<br />

vollständig unvollständig<br />

LED<br />

Lichtspur-<br />

Marker<br />

Quantitative Methoden – Kinemetrie 5<br />

Anwendungsbeispiele<br />

Ultraschall<br />

Sender/<br />

Sensor<br />

Magnetfeld<br />

Sender/<br />

Sensor<br />

4

Quantitative Methoden – Dynamometrie 1<br />

• Grundlagen<br />

• Die Dynamometrie dient der direkten Messung von äußeren<br />

Kräften, d.h. von Kräften, die an der Peripherie des Körpers<br />

als Reaktionskräfte gemessen werden können.<br />

• Die Messung von Kräften erfolgt heute üblicherweise auf<br />

elektronischem Wege, d.h. die verformende Wirkung der<br />

Kraft an elastischen Körpern wird zur Kraftmessung<br />

benutzt. Diese mechanische Verformung kann in elektrische<br />

Größen umgewandelt werden. Zur Umwandlung<br />

werden im wesentlichen Widerstandsgeber (sogenannte<br />

Dehnungsmessstreifen) und piezoelektrische Geber<br />

(Quarzkristalle) verwendet.<br />

• Früher sprach man von Dynamographie<br />

Quantitative Methoden – Dynamometrie 2<br />

• Grundlagen<br />

Kräfte können nur bei Bewegungsänderungen,<br />

Verformung oder bestimmten Gleichgewichtssituationen<br />

nachgewiesen werden. Kraftmessungen<br />

erfolgen meist anhand der Verformung an einem<br />

Messwertaufnehmer (Sensor).<br />

s<br />

F<br />

Aus dem Hooke‘schen Gesetz folgt:<br />

s = D * F<br />

Also z. B.: F 2 = 2 * F 1 ⇒ s 2 = 2 * s 1<br />

5

Quantitative Methoden – Dynamometrie 3<br />

Messprinzipien<br />

Elektrischer<br />

Widerstand<br />

Piezoelektrischer<br />

Effekt<br />

Deformation<br />

Halbleiter<br />

Widerstand<br />

Magnetoelektrischer<br />

Effekt, Induktion,<br />

(Hall-Effekt)<br />

Quantitative Methoden – Dynamometrie 4<br />

Messprinzipien<br />

Dehnungsmessstreifen<br />

Kapazitiver<br />

Effekt<br />

Elektrischer Widerstand<br />

6

Quantitative Methoden – Dynamometrie 5<br />

Anwendungsbeispiel<br />

Einsatz von<br />

Dehnungsmessstreifen<br />

Quantitative Methoden – Dynamometrie 6<br />

Messprinzipien<br />

Piezoelektrischer Effekt<br />

Geschichte: Entdeckung durch die Brüder Curie im<br />

Jahre 1880<br />

Definition: „Piezo“ = griech. Piezein à� Druck, drücken<br />

Kristalle aus Quarz reagieren auf Druck von<br />

außen mit elektrischen Ladungs-<br />

veränderungen an der Oberfläche.<br />

nach Kistler, Piezoelektrische Meßtechnik<br />

7

Quantitative Methoden – Dynamometrie 7<br />

• Anwendungsbeispiel Einsatz einer Piezo-<br />

Messplattform<br />

Vertikale Bodenreaktionskräfte beim<br />

Laufen mit unterschiedlichen Sportschuhen<br />

Quantitative Methoden – Elektromyografie 1<br />

• Grundlagen<br />

• Elektromyografie erfasst die elektrischen Aktionspotentiale<br />

bei der Aktivierung des Muskels.<br />

• Die Elektromyografie gibt Einsicht in die inter- und intramuskulären<br />

Aspekte der Koordination bei Bewegungshandlungen<br />

im Alltag und im Sport.<br />

• Wissenschaftler verschiedenster Forschungsgebiete verwenden<br />

das EMG zur Registrierung physiologischer und<br />

pathophysiologischer Kontrollphänomene. Physio- und<br />

Sporttherapeuten, Trainer und Sportlehrer haben mit dem<br />

EMG, hier insbesondere mit dem Oberflächen-EMG, ein<br />

Werkzeug entdeckt, das ihnen ermöglicht, komplexe<br />

Bewegungsabläufe zu studieren.<br />

8

Quantitative Methoden – Elektromyografie 2<br />

Deetjen/Speckmann: Physiologie. 1999<br />

Quantitative Methoden – Elektromyografie 3<br />

9

Quantitative Methoden – Elektromyografie 4<br />

Quantitative Methoden – Elektromyografie 5<br />

Nadelelektroden<br />

Eine Nadel wird in die tiefer liegende Muskulatur invasiv eingeführt.<br />

10

Quantitative Methoden – Elektromyografie 6<br />

Monopolare Nadel – EMG<br />

Elektrode<br />

Quantitative Methoden – Elektromyografie 7<br />

Risiken der Nadel EMG<br />

• Infektionsrisiko<br />

• Gefahr von Materialbruch<br />

• Schmerz und damit Bewegungsverfälschung<br />

11

Quantitative Methoden – Elektromyografie 8<br />

• Anwendungsbeispiele<br />

EMG beim Sprung:<br />

Von oben: Integriertes,<br />

gleich-gerichtetes und<br />

Roh-EMG des M.<br />

gastrocnemius und<br />

vertikale Bodenreaktionskraft<br />

beim Tief-<br />

Hochsprung aus 30 cm<br />

Höhe.<br />

Aus der Höhe der EMG-Amplituden könnte die Stärke der muskulären<br />

Aktivierung des Muskels beim reaktiven Sprung abgeschätzt werden.<br />

Beachte: Dieser Muskel ist bereits vor dem Bodenkontakt (Vertikalpfeil) aktiv.<br />

Quantitative Methoden – Elektromyografie 9<br />

• Anwendungsbeispiele<br />

Typisches mittleres EMG<br />

Muster des M. tibialis und<br />

gastrocnemius beim<br />

100m-Sprintlauf.<br />

Die Muster werden aus 7<br />

Einzelschritten beim<br />

Laufen mit höchster Geschwindigkeit<br />

gemittelt.<br />

Der erste Bodenkontakt<br />

(untere Spur, senkrechter<br />

Pfeil) diente als Triggersignal<br />

zur<br />

Synchronisation.<br />

12

High output<br />

Low output<br />

SOL EMG [mV]<br />

10<br />

The H-reflex<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

M-Wave<br />

0 5 10 15 20<br />

Stimulation intensity [mA]<br />

M-Wave<br />

H-Reflex<br />

H-Reflex<br />

Time [ms]<br />

13

Preferred muscles<br />

m. soleus m. tibialis anterior m. flexor carpi radialis<br />

TMS<br />

14

Historical background<br />

Galvani and Volta in the 1790’s Principles of electromagne?c<br />

induc?on were first discovered by<br />

Michael Faraday in 1831<br />

Historical background<br />

Silvanus P. Thompson<br />

trying to s?mulate his<br />

brain using a magne?c<br />

field, London 1910<br />

The Sheffield group with the s?mulator<br />

which first achieved transcranial<br />

magne?c s?mula?on, February 1985.<br />

From leM to right: Reza Jalinous, Ian<br />

Freeston and Tony Barker<br />

15

The methodology – the magne?c field<br />

The methodology – current s?mulators<br />

16

The methodology – coils<br />

The methodology – applying TMS<br />

monophasic<br />

biphasic<br />

Lines of flux<br />

HalleV (2007)<br />

monophasic biphasic<br />

PA<br />

AP<br />

PA<br />

AP<br />

17

The physiology – the motor evoked poten?al (MEP)<br />

by single pulse TMS<br />

EMG<br />

~25 ms<br />

Repetitive TMS<br />

18

Ar?ficially induced cor?cal plas?city – repe??ve<br />

TMS (rTMS)<br />

rTMS – recordings of the descending volleys<br />

at the spinal cord<br />

DiLazzaro et al. (2002)<br />

Pascual-‐Leone (1994)<br />

19

Clinical applica?on of rTMS<br />

-‐ Major depression<br />

-‐ Schizophrenia<br />

-‐ Tinitus<br />

-‐ Stroke<br />

-‐ …<br />

Ridding and Rothwell (2007)<br />

Quantitative Methoden – Ergometrie 1<br />

• Grundlagen der Verfahren<br />

• Messprinzipien<br />

• Anwendungsbeispiele<br />

20

Quantitative Methoden – Ergometrie 2<br />

• Grundlagen<br />

VO 2 max ist die maximale Menge an Sauerstoff, die ein<br />

Individuum der Luft entnehmen, zu den Organen transportieren<br />

und dort verwerten kann. Sie ist identisch mit<br />

der Menge Sauerstoff, die durch große Muskelgruppen<br />

während einer Belastung mit zunehmender Intensität bis<br />

zur subjektiven Erschöpfung verbraucht werden kann.<br />

Messgrößen:<br />

Absolut in Liter/Minute<br />

relativ in ml/kg*min.<br />

Sie hängt sowohl von der Lungen- als auch von der<br />

Herzfunktion ab!<br />

Quantitative Methoden – Ergometrie 3<br />

• Messprinzipien<br />

Bei der Spiroergometrie erfolgt eine umfassende Untersuchung<br />

der Leistungsfähigkeit von Herz und Lunge.<br />

Der Athlet atmet durch ein Mundstück über ein Mess-<br />

System, und es werden bestimmt:<br />

• das Atemzugvolumen (Atemvolumen, das bei jedem<br />

einzelnen Atemzug geatmet wird)<br />

• das Atemminutenvolumen (in einer Minute insgesamt<br />

geatmetes Volumen).<br />

• Weitere Parameter sind:<br />

� Herzfrequenz<br />

� Sauerstoffaufnahme<br />

Ø� Laktat - (aerob-anaerober Übergangsbereich)<br />

21

Quantitative Methoden – Ergometrie 4<br />

% der maximalen<br />

O 2 -Aufnahme<br />

100<br />

50<br />

maximale<br />

aerobe Leistung<br />

2 4 6 8<br />

Stunden<br />

Quantitative Methoden – Ergometrie 5<br />

• Anwendungsbeispiele<br />

§� Leichtathletische<br />

Ausdauerdisziplinen<br />

§� Triathlon<br />

§� Radsport<br />

§� Schwimmsport<br />

§� Rudern etc.<br />

Anwendungsbeispiel<br />

Mit zunehmender Arbeitsdauer nimmt<br />

der Prozentsatz der maximalen<br />

Sauerstoffaufnahme (VO 2 max) ab,<br />

und zwar beim Untrainierten stärker<br />

als beim Trainierten.<br />

Trainiert<br />

Untrainiert<br />

Aus Weineck, Sportbiologie, 1998, S. 176<br />

22

Literaturempfehlung<br />

ergänzend und vertiefend:<br />

• Roth,K. und Willimczik, K. (1999). Bewegungswissen-<br />

schaft. Reinbek: Rowohlt.<br />

• Nigg, B.M. und Herzog, W. (Eds.) (1999). Biomechanics<br />

of the Musculo-skeletal System. Wiley: Chichester<br />

• Autorenkollektiv: Biomechanische Untersuchungsme-<br />

thoden – Sommerkurs der Deutschen Gesell-<br />

schaft für Biomechanik, Münster, 1999<br />

Übung<br />

(Kopie im Ordner und Download als PDF-Datei)<br />

Kraftzunahme und muskuläre Aktivierung bei<br />

Maximalkrafttraining bei Skispringern<br />

a.) Fragestellung<br />

b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />

c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />

d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />

23

Übung<br />

Veränderung des Laufstils durch Barfußtraining<br />

a.) Fragestellung<br />

b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />

c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />

d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />

Übung<br />

Gangbild von Männern versus Frauen<br />

a.) Fragestellung<br />

b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />

c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />

d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />

24

Übung<br />

Unterschied von verschiedenen Fussballschuhen<br />

bezüglich muskulärer Aktivierung und Belastung<br />

des Bewegungsapparats (Kniegelenk,<br />

Sprunggelenk)<br />

a.) Fragestellung<br />

b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />

c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />

d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />

Übung<br />

Verletzungsmechanismen bei Balletttänzerinnen<br />

während des Gleichgewichtstrainings<br />

a.) Fragestellung<br />

b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />

c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />

d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />

25

Übung<br />

Aktivierung des Gehirns bei maximalkräftigen<br />

versus schnellkräftigen Kontraktionen<br />

a.) Fragestellung<br />

b.) Hypothese (einseitig/zweiseitig)<br />

c.) AV, UV, Moderator- und Störvariablen<br />

d.) verwendete Methoden mit Begründung<br />

Schwarz<br />

26

![Vorlesung DaF/ DaZ [L028.0239] Korpuslinguistik ... - Moodle 2](https://img.yumpu.com/45172857/1/190x134/vorlesung-daf-daz-l0280239-korpuslinguistik-moodle-2.jpg?quality=85)