Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein ... - MIK NRW

Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein ... - MIK NRW

Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein ... - MIK NRW

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1. Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts<br />

1.1 Grundlagen der Reform<br />

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

GO <strong>NRW</strong><br />

Das Haushaltsrecht<br />

<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />

Das Kernstück der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts war die E<strong>in</strong>führung des Neuen Kommunalen <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>s<br />

(NKF) mit der Abbildung des Ressourcenaufkommens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs,<br />

die mit Hilfe der Rechengrößen „Aufwand“ und „Ertrag“ ermittelt und im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan<br />

veranschlagt sowie im Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de nachgewiesen werden. Bei dieser Haushaltsreform s<strong>in</strong>d<br />

die haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung angepasst worden. Die haushaltswirtschaftlichen<br />

Regelungen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung be<strong>in</strong>halten die notwendigen Regelungen für die Haushaltsplanung und den<br />

Haushaltsvollzug sowie die Haushaltsabrechnung nach Ablauf des Haushaltsjahres. Sie orientieren sich an den<br />

kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen<br />

davon erforderlich machen.<br />

1.2 Haushalt als zentrales Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument<br />

Der Haushalt der Geme<strong>in</strong>de ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument im geme<strong>in</strong>dlichen<br />

Haushaltsrecht. Der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen werden im Ergebnisplan und <strong>in</strong><br />

der Ergebnisrechnung durch Erträge und Aufwendungen als Rechengrößen abgebildet, die ausgeglichen se<strong>in</strong><br />

müssen, damit die Aufgabenerledigung dauerhaft gesichert ist. Die E<strong>in</strong>- und Auszahlungen, bei denen auch künftig<br />

zwischen „laufenden“ Ausgaben und Investitionsausgaben unterschieden wird, sowie der erforderliche Kreditbedarf<br />

werden im F<strong>in</strong>anzplan und <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzrechnung ausgewiesen. Sie geben Auskunft über die Eigenf<strong>in</strong>anzierungsfähigkeit<br />

der Geme<strong>in</strong>de und s<strong>in</strong>d neben dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung sowie der Bilanz<br />

e<strong>in</strong>e unverzichtbare Informationsquelle zur Beurteilung der f<strong>in</strong>anziellen Situation der Geme<strong>in</strong>de. Für e<strong>in</strong>e flexible<br />

Haushaltswirtschaft nach den neuen Steuerungsmodellen enthält die Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung die entsprechend<br />

gefassten Bewirtschaftungsregeln.<br />

1.3 Rechte der geme<strong>in</strong>dlichen Organe<br />

Die Rechte der geme<strong>in</strong>dlichen Organe bleiben im Rahmen der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts unter Berücksichtigung<br />

des NKF und der Abbildung des Ressourcenaufkommens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs<br />

unangetastet. Es bedarf aber gleichwohl e<strong>in</strong>er Anpassung des Verhältnisses von Rat und Verwaltung,<br />

um e<strong>in</strong>e klare Rollen- und Verantwortungsabgrenzung zu erreichen. Vielfach kann der Rat als „Auftraggeber“<br />

gegenüber der Verwaltung bezeichnet werden, der strategische Ziele setzt und deren Umsetzung mit der geme<strong>in</strong>dlichen<br />

Verwaltung vere<strong>in</strong>bart sowie deren Erfüllung mit Hilfe geeigneter Instrumente auch kontrolliert. Diese<br />

Verhältnisse erfordern, dass der Rat künftig auf e<strong>in</strong>e Detailsteuerung verzichtet und durch klare Ziel- und Leistungsvorgaben<br />

zu e<strong>in</strong>er ergebnisorientierten Steuerung zu gelangen. Am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres<br />

gilt es dann, nicht nur die Leistungsergebnisse der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung, sondern auch die Wirkungen der<br />

vom Rat getroffenen Entscheidungen transparent zu machen.<br />

GEMEINDEORDNUNG 204

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

GO <strong>NRW</strong><br />

Im Rahmen der Neuausrichtung der örtlichen Steuerung gilt es, die politisch festgelegten Standards und Ziele<br />

sowie Ressourcen für die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Geme<strong>in</strong>de erkennbar und damit<br />

die Generationengerechtigkeit sichtbar sowie die Erfüllung der produktorientierten Aufgaben mit den dafür erforderlichen<br />

F<strong>in</strong>anzmitteln nachvollziehbar zu machen. Diese Ansätze für e<strong>in</strong>e Verbesserung der örtlichen Steuerung<br />

können jedoch <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen dazu führen, dass es e<strong>in</strong>er Neuausrichtung des Verhältnisses von Rat und<br />

geme<strong>in</strong>dlicher Verwaltung bedarf. In der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung sollte es dabei über die Produktorientierung<br />

zu e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>deutigen und verursachungsgerechten Zuordnung von Verantwortlichkeiten kommen.<br />

2. Die Gliederung der haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />

Die Gliederung der haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung folgt im Aufbau denjenigen, die<br />

<strong>in</strong>haltlich heute <strong>in</strong> allen Ländern den Geme<strong>in</strong>deordnungen zu Grunde gelegt werden. Die neuen haushaltsrechtlichen<br />

Regelungen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den aufgezeigten Teilen der Geme<strong>in</strong>deordnung enthalten (vgl. Abbildung).<br />

Haushaltsrechtliche Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />

8. Teil<br />

Haushaltswirtschaft<br />

9. Teil<br />

Sondervermögen,<br />

Treuhandvermögen<br />

10. Teil<br />

Rechnungsprüfung<br />

12. Teil<br />

Gesamtabschluss<br />

§ 75 Allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsgrundsätze<br />

§ 76 Haushaltssicherungskonzept<br />

§ 77 Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />

§ 78 Haushaltssatzung<br />

§ 79 Haushaltsplan<br />

§ 80 Erlass der Haushaltssatzung<br />

§ 81 Nachtragssatzung<br />

§ 82 Vorläufige Haushaltsführung<br />

§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen<br />

und Auszahlungen<br />

§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />

§ 85 Verpflichtungsermächtigungen<br />

§ 86 Kredite<br />

§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte<br />

§ 88 Rückstellungen<br />

§ 89 Liquidität<br />

§ 90 Vermögensgegenstände<br />

§ 91 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung<br />

§ 92 Eröffnungsbilanz<br />

§ 93 F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />

§ 94 Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />

§ 95 Jahresabschluss<br />

§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung<br />

§ 97 Sondervermögen<br />

§ 98 Treuhandvermögen<br />

§ 99 Geme<strong>in</strong>degliedervermögen<br />

§ 100 Örtliche Stiftungen<br />

§ 101 Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk<br />

§ 102 Örtliche Rechnungsprüfung<br />

§ 103 Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung<br />

§ 104 Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung<br />

§ 105 Überörtliche Prüfung<br />

§ 116 Gesamtabschluss<br />

§ 117 Beteiligungsbericht<br />

§ 118 Vorlage- und Auskunftspflichten<br />

Abbildung 15 „Haushaltsrechtliche Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />

GEMEINDEORDNUNG 205

3. Anwendung des NKF<br />

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

GO <strong>NRW</strong><br />

Die haushaltsrechtlichen Regelungen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung bauen auf dem Gesetz über e<strong>in</strong> <strong>Neues</strong> <strong>Kommunales</strong><br />

<strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> für Geme<strong>in</strong>den im Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (<strong>Kommunales</strong> <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>gesetz<br />

<strong>NRW</strong> – NKFG <strong>NRW</strong>) auf, das der Landtag Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen am 10.11.2004 beschlossen hat (vgl. Landtags-<br />

Drucksache Nr. 13/5567). Dieses Gesetz wurde am 16.11.2004 unterzeichnet und ist im Gesetz- und Verordnungsblatt<br />

des Landes Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (Nr. 41 vom 24.11.2004) auf Seite 644 veröffentlicht worden. Es ist<br />

als Artikelgesetz ausgestaltet worden und hat zu Änderungen der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie zu e<strong>in</strong>er Neufassung<br />

der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung geführt. Das NKFG <strong>NRW</strong> ist am 01.01.2005 <strong>in</strong> Kraft getreten. Es wurde zudem<br />

am 6. Januar 2005 berichtigt (GV. <strong>NRW</strong>. S. 15).<br />

Die Grundlagen für das Neue Kommunale <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong> bilden dabei die haushaltsrechtlichen Regelungen<br />

<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung für das Land Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen (GO <strong>NRW</strong>) <strong>in</strong> der Fassung der Bekanntmachung vom<br />

14. Juli 1994 (GV. <strong>NRW</strong>. S. 666) <strong>in</strong> der jeweils geltenden Fassung (Fundstelle: SGV. <strong>NRW</strong>. 2023). Sie umfassen<br />

mehrere Teile der Geme<strong>in</strong>deordnung (vgl. Kapitel „Haushaltsrechtliche Regelungstexte“) und werden durch die<br />

Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung näher ausgestaltet. Ab dem Haushaltsjahr 2009 führen alle Geme<strong>in</strong>den ihre<br />

Haushaltswirtschaft nach dem NKF und ihr Rechnungswesen auf der Basis der doppelten Buchführung.<br />

Der tatsächliche Zweck des NKF geht aber weit über die Reform der haushaltsrechtlichen Vorschriften bzw. die<br />

E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es neuen Buchungsstils h<strong>in</strong>aus. Neben den normativen Gegebenheiten bedarf es <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de<br />

e<strong>in</strong>er strategischen und operativen Neuausrichtung unter E<strong>in</strong>beziehung der Ressourcenbewertung. Auch die<br />

Schaffung e<strong>in</strong>er neuen Transparenz durch die Offenlegung von Risiken und Chancen für die Geme<strong>in</strong>de und deren<br />

E<strong>in</strong>fluss auf deren wirtschaftliche Lage ist e<strong>in</strong> wichtiges Ziele. Unter dem Begriff“ Transparenz“ wird dabei<br />

vielfach die Möglichkeit der Adressaten des geme<strong>in</strong>dlichen Handelns verstanden, zuverlässig und zeitnah nachvollziehbare<br />

Informationen über die Ergebnisse und Entscheidungsprozesse des geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltungshandelns<br />

erhalten zu können.<br />

4. Muster zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />

Die haushaltsrechtlichen Vorschriften <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung werden<br />

je nach Bedarf durch allgeme<strong>in</strong>e Runderlasse des Innenm<strong>in</strong>isteriums zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />

ergänzt. Im Rahmen der Bestimmungen über die Ausführung der Geme<strong>in</strong>deordnung (vgl. § 133 GO <strong>NRW</strong>) hat<br />

das Innenm<strong>in</strong>isterium bereits von der <strong>in</strong> Absatz 3 dieser Vorschrift enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht<br />

und für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft anzuwendende Muster veröffentlicht (vgl. Runderlass des Innenm<strong>in</strong>isteriums<br />

vom 24.02.2005, SMBl. <strong>NRW</strong>. 6300). Die nachfolgende Übersicht gibt e<strong>in</strong>en Überblick über die<br />

zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung veröffentlichten Muster.<br />

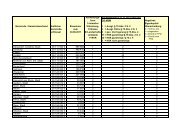

Vorschrift<br />

Muster zu § 78 GO <strong>NRW</strong><br />

Muster zu § 81 GO <strong>NRW</strong><br />

Muster zu § 56 GO <strong>NRW</strong><br />

Muster zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />

Verwendung<br />

Haushaltssatzung Anlage 1<br />

Nachtragssatzung Anlage 2<br />

Zuwendungen an Fraktionen Anlage 12<br />

Abbildung 16 „Muster zu Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />

GEMEINDEORDNUNG 206<br />

Anlage zum Runderlass

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

GO <strong>NRW</strong><br />

Die Geme<strong>in</strong>de ist verpflichtet, für ihre Haushaltswirtschaft die Muster zu verwenden, die das Innenm<strong>in</strong>isterium<br />

aus Gründen der Vergleichbarkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Haushalte für verb<strong>in</strong>dlich erklärt hat. Es handelt sich bei den<br />

zu nutzenden Mustern <strong>in</strong>sbesondere um Muster für die Gestaltung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung mit ihren<br />

Anlagen, für den geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss und den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss sowie für die Buchführung<br />

und die Zahlungsabwicklung <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzbuchhaltung (vgl. § 133 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong>). Die<br />

Muster zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltssatzung und zur Nachtragssatzung s<strong>in</strong>d für verb<strong>in</strong>dlich erklärt worden.<br />

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />

GEMEINDEORDNUNG 207

1. Allgeme<strong>in</strong>es<br />

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />

8. Teil<br />

Haushaltswirtschaft<br />

Der 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung (GO <strong>NRW</strong>) enthält die gesetzlichen Grundlagen für die gesamte Haushaltswirtschaft<br />

der Geme<strong>in</strong>den, von der Haushaltsplanung bis zum Jahresabschluss. Mit dem Neuen Kommunalen <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong><br />

(NKF) wird über die Rechengrößen „Aufwendungen“ und „Erträge“ das Ressourcenaufkommen<br />

und den Ressourcenverbrauch der Geme<strong>in</strong>de erfasst und der tatsächliche Werteverzehr, u.a. über Abschreibungen,<br />

vollständig abgebildet. Unter E<strong>in</strong>beziehung der Produktorientierung wird der Geme<strong>in</strong>de damit die haushaltsmäßige<br />

Erfassung und Darstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bezogen auf<br />

ihre Aufgabenerfüllung möglich. Gleichzeitig soll die Ausrichtung der F<strong>in</strong>anzpolitik der Geme<strong>in</strong>den auf das Pr<strong>in</strong>zip<br />

der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit erreichen, dass der gesamte Ressourcenverbrauch e<strong>in</strong>er Periode regelmäßig<br />

durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.<br />

Die im NKF verwendeten Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ stellen dazu den zutreffenden Buchungsstoff<br />

für den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung der Geme<strong>in</strong>de dar. Sie s<strong>in</strong>d die zutreffenden Größen<br />

für e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>dliche „Re<strong>in</strong>vermögensrechnung“, die das Geldvermögen und das Sachvermögen der Geme<strong>in</strong>de<br />

betrifft, wenn e<strong>in</strong> Vorgang bei der Geme<strong>in</strong>de das geme<strong>in</strong>dliche Eigenkapital erhöht oder verm<strong>in</strong>dert (Erhöhung:<br />

Ertrag; Verm<strong>in</strong>derung; Aufwand). Die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ s<strong>in</strong>d daher von zentraler<br />

Bedeutung für die geme<strong>in</strong>dliche Ergebnisermittlung. In diesem Zusammenhang s<strong>in</strong>d auch die <strong>in</strong>ternen Leistungsbeziehungen<br />

der Geme<strong>in</strong>de zu beachten, die über die gleichen Rechengrößen im geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt erfasst<br />

werden können (vgl. § 17 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />

Im NKF kommen die Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „Auszahlungen“ zur Anwendung. Die F<strong>in</strong>anzrechnung<br />

der Geme<strong>in</strong>de soll Auskunft über die tatsächliche f<strong>in</strong>anzielle Lage der Geme<strong>in</strong>de geben und dabei auch die F<strong>in</strong>anzierungsquellen<br />

sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes der Geme<strong>in</strong>de (Liquide Mittel) aufzeigen.<br />

Dadurch stellt die F<strong>in</strong>anzrechnung e<strong>in</strong>e Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung der Geme<strong>in</strong>de dar,<br />

bei der die Zahlungsströme ausschlaggebend s<strong>in</strong>d. Auf Grund dessen kommen bei der geme<strong>in</strong>dlichen F<strong>in</strong>anzrechnung<br />

die Rechengrößen „E<strong>in</strong>zahlungen“ und „Auszahlungen“ als zutreffender Buchungsstoff zur Anwendung.<br />

Außerdem ist bei der Erfassung der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen das Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zips als Liquiditätsänderungspr<strong>in</strong>zip<br />

zu beachten. Deshalb dürfen unter den Haushaltspositionen im F<strong>in</strong>anzplan nur Beträge <strong>in</strong><br />

Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich e<strong>in</strong>gehenden oder zu leistenden Zahlungen ausgewiesen werden, die<br />

e<strong>in</strong>e Änderung der Liquidität der Geme<strong>in</strong>de bewirken.<br />

Über die geme<strong>in</strong>dliche Bilanz werden auch die Veränderungen des Eigenkapitals der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong> Ansatz, der<br />

wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Geme<strong>in</strong>de abbildet. So wird der vollständige<br />

Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt. Auch das Konzept des Haushaltsausgleichs<br />

wird im NKF der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen,<br />

wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken (vgl. § 75 Abs. 2 GO<br />

<strong>NRW</strong>). Übersteigt die Aufwendungen die Erträge, so verr<strong>in</strong>gert sich das kommunale Eigenkapital (vgl. § 75 Abs. 4<br />

GO <strong>NRW</strong>). Dieses darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Geme<strong>in</strong>de darf sich nicht überschulden (vgl. § 75<br />

Abs. 7 GO <strong>NRW</strong>).<br />

GEMEINDEORDNUNG 208

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />

2. Die Rahmenbegriffe „Haushaltswirtschaft“ und „Haushalt“<br />

2.1 Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft<br />

Im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht der Geme<strong>in</strong>deordnung ist der Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ (der Geme<strong>in</strong>de)<br />

nicht ausdrücklich gesetzlich def<strong>in</strong>iert worden. Er steht e<strong>in</strong>erseits im Zusammenhang mit der haushaltsrechtlichen<br />

Kurzbezeichnung „Haushalt“, die z.B. <strong>in</strong> § 75 Abs. 2 S. 1 GO <strong>NRW</strong> „Der Haushalt muss <strong>in</strong> jedem Jahr<br />

<strong>in</strong> Planung und Rechnung ausgeglichen se<strong>in</strong>“ enthalten ist. Nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung fallen daher unter den<br />

Rahmenbegriff „Haushaltswirtschaft“ alle D<strong>in</strong>ge und Tätigkeiten, die zur Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung<br />

der jährlichen Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gehören, z.B. die Ausführung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans<br />

(Ergebnisplan, F<strong>in</strong>anzplan und Teilpläne nach § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>), aber auch die Verwaltung des<br />

geme<strong>in</strong>dlichen Vermögens und der Schulden (vgl. § 90 GO <strong>NRW</strong>) oder die Aufstellung und Feststellung sowie die<br />

Prüfung des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und<br />

Anhang nach § 95 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>).<br />

Der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft s<strong>in</strong>d auch die Vorbereitung, Aufstellung und Bestätigung sowie die Prüfung<br />

des geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschlusses zuzurechnen. Die Abwicklung des jährlichen Haushalts der Geme<strong>in</strong>de<br />

vollzieht sich regelmäßig über drei Jahre. Vor dem Haushaltsjahr ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen<br />

aufzustellen (vgl. §§ 78 bis 80 GO <strong>NRW</strong>), <strong>in</strong>nerhalb des Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan auszuführen<br />

und nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Jahresabschluss (vgl. §§ 95 und 96 GO <strong>NRW</strong>), aber auch der Gesamtabschluss<br />

aufzustellen (vgl. § 116 GO <strong>NRW</strong>).<br />

2.2 Rahmenbegriff „Haushalt“<br />

Der Rahmenbegriff „Haushalt“ stellt im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsrecht e<strong>in</strong>en Teilbereich des Rahmenbegriffs<br />

„Haushaltswirtschaft“ dar. Nachfolgend wird der Begriff „Haushalt“ anhand der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung<br />

dargestellt (vgl. Abbildung).<br />

Haus-<br />

halts-<br />

satzung<br />

Begriff „Haushalt“ (bei der Kernverwaltung der Geme<strong>in</strong>de)<br />

Ergebnis-<br />

plan<br />

Haushaltsplan<br />

F<strong>in</strong>anz-<br />

plan<br />

Produktorientierte<br />

Teilpläne<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Anlagen<br />

Ergebnis-<br />

rechnung<br />

Jahresabschluss<br />

F<strong>in</strong>anz-<br />

rechnung<br />

Teilrechnungen<br />

Bilanz<br />

Bewertungs- und Bilanzierungsregeln<br />

Abbildung 17 „Haushalt der geme<strong>in</strong>dlichen Kernverwaltung“<br />

Anhang<br />

Lage-<br />

bericht<br />

Der Begriff umfasst die Werke, mit deren Hilfe die jährlich die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft geplant, ausgeführt<br />

und abgerechnet wird. So fallen unter den Begriff „Haushalt“ die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltssatzung mit dem<br />

Haushaltsplan (Ergebnisplan, F<strong>in</strong>anzplan und Teilpläne nach § 79 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>) als auch der geme<strong>in</strong>dliche<br />

Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang nach § 95 Abs. 1 GO<br />

<strong>NRW</strong>) sowie der geme<strong>in</strong>dliche Gesamtabschluss (Gesamtergebnisrechnung, Gesamtf<strong>in</strong>anzrechnung, Gesamtbi-<br />

GEMEINDEORDNUNG 209

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />

lanz und Gesamtanhang nach § 116 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>). Der Haushalt ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs-<br />

und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung.<br />

2.3 Leitgedanken der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />

Im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung werden im E<strong>in</strong>zelnen, ausgehend<br />

von den dort verankerten Leitgedanken, die notwendigen Regelungen für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />

getroffen, bei denen auch die Rechte der Geme<strong>in</strong>deorgane zu beachten s<strong>in</strong>d (vgl. Abbildung).<br />

Leitgedanken der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft<br />

Die Geme<strong>in</strong>de hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen,<br />

dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.<br />

Die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen.<br />

Jährlich ist der Haushaltausgleich i.V.m. mit dem Eigenkapital zu erreichen.<br />

Die Liquidität der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schließlich der F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen ist sicherzustellen.<br />

E<strong>in</strong>e Überschuldung der Geme<strong>in</strong>de ist nicht zulässig.<br />

Abbildung 18 „Leitgedanken der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft“<br />

3. Der F<strong>in</strong>anzausschuss nach § 57 i.V.m. § 59 GO <strong>NRW</strong><br />

In jeder Geme<strong>in</strong>de muss der Rat e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzausschuss bilden (vgl. § 57 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>. Nach § 59 Abs. 2 GO<br />

<strong>NRW</strong> hat der F<strong>in</strong>anzausschuss die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de vorzubereiten und die für die Ausführung<br />

des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen zu treffen, soweit nicht andere Ausschüsse zuständig s<strong>in</strong>d.<br />

Mit diesen Vorschriften wird der Rahmen für die Tätigkeit des F<strong>in</strong>anzausschusses gesetzt. Der F<strong>in</strong>anzausschuss<br />

kann z.B. <strong>in</strong> folgenden Angelegenheiten vorberatend für den Rat tätig se<strong>in</strong>:<br />

- bei haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen, die dem Rat vorbehalten s<strong>in</strong>d (vgl. § 41 GO <strong>NRW</strong>),<br />

- für die Vorberatung von Wirtschaftsplänen, F<strong>in</strong>anzplanungen und Jahresabschlüssen der Beteiligungen.<br />

In der Vorschrift des § 59 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> ist dem F<strong>in</strong>anzausschuss bisher nur die Vorbereitung die Haushaltssatzung<br />

der Geme<strong>in</strong>de ausdrücklich zugeordnet. Es gebietet und erfordert aber der haushaltswirtschaftliche Stellenwert<br />

des geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de ebenso e<strong>in</strong>e Vorbereitung<br />

durch den F<strong>in</strong>anzausschuss.<br />

4. Der Verwaltungsvorstand nach § 70 GO <strong>NRW</strong><br />

Nach der Vorschrift ist <strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Verwaltungsvorstand e<strong>in</strong>zurichten. Diesem werden dazu <strong>in</strong> der<br />

Vorschrift mehrere Aufgabenfelder benannt, bei denen er <strong>in</strong>sbesondere mitzuwirken hat. Zu se<strong>in</strong>en Beratungsgegenständen<br />

gehört auch die Aufstellung des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan, unbeschadet der Rechte des Kämmerers<br />

nach § 80 GO <strong>NRW</strong>, denn auch im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan soll sich h<strong>in</strong>sichtlich der späteren Ausführung<br />

der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft die grundsätzliche E<strong>in</strong>heitlichkeit der Verwaltungsführung zeigen. In<br />

der Vorschrift ist dem Verwaltungsvorstand bisher nur die Vorbereitung die Haushaltssatzung der Geme<strong>in</strong>de<br />

ausdrücklich zugeordnet. Es gebietet und erfordert aber der haushaltswirtschaftliche Stellenwert des geme<strong>in</strong>dli-<br />

GEMEINDEORDNUNG 210

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />

chen Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Geme<strong>in</strong>de ebenso e<strong>in</strong>e Vorbereitung durch den Verwaltungsvorstand.<br />

5. Die Vorschriften für die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />

Zu den wichtigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen gehören die Vorschriften über die Inhalte und die Ausgestaltung<br />

der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans, aber auch die Bestimmungen über die mittelfristige<br />

Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung, das Haushaltssicherungskonzept, die Kreditaufnahme, die Liquidität und das Vermögen<br />

sowie die F<strong>in</strong>anzbuchhaltung. Neben der Aufstellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung<br />

mit ihren Anlagen durch den Rat der Geme<strong>in</strong>de werden vergleichbare Regelungen über die Aufstellung des Jahresabschlusses<br />

und die Beschlussfassung durch den Rat getroffen. Die Bestimmungen <strong>in</strong> diesem Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />

s<strong>in</strong>d auch darauf abgestellt, dass die Verwaltungen der Geme<strong>in</strong>den dem Rat wie den Bürger<strong>in</strong>nen<br />

und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie die zur Verfügung stehenden F<strong>in</strong>anzmittel e<strong>in</strong>gesetzt werden.<br />

Zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft s<strong>in</strong>d im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung folgende Vorschriften enthalten<br />

(vgl. Abbildung).<br />

Haushaltsrechtliche Vorschriften im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung<br />

8. Teil<br />

Haushaltswirtschaft<br />

§ 75 Allgeme<strong>in</strong>e Haushaltsgrundsätze<br />

§ 76 Haushaltssicherungskonzept<br />

§ 77 Grundsätze der F<strong>in</strong>anzmittelbeschaffung<br />

§ 78 Haushaltssatzung<br />

§ 79 Haushaltsplan<br />

§ 80 Erlass der Haushaltssatzung<br />

§ 81 Nachtragssatzung<br />

§ 82 Vorläufige Haushaltsführung<br />

§ 83 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen<br />

und Auszahlungen<br />

§ 84 Mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />

§ 85 Verpflichtungsermächtigungen<br />

§ 86 Kredite<br />

§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte<br />

§ 88 Rückstellungen<br />

§ 89 Liquidität<br />

§ 90 Vermögensgegenstände<br />

§ 91 Inventur, Inventar und Vermögensbewertung<br />

§ 92 Eröffnungsbilanz<br />

§ 93 F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />

§ 94 Übertragung der F<strong>in</strong>anzbuchhaltung<br />

§ 95 Jahresabschluss<br />

§ 96 Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung<br />

Abbildung 19 „Haushaltsrechtliche Vorschriften im 8. Teil der Geme<strong>in</strong>deordnung“<br />

Durch das NKF wird das Wirtschaften <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den transparenter. Dadurch werden nicht nur verwaltungs<strong>in</strong>tern,<br />

sondern auch für den Rat neue Steuerungspotentiale eröffnet, die den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e effizientere Wahrnehmung<br />

ihrer Aufgaben ermöglichen. So kann etwa die Vere<strong>in</strong>barung messbarer Ziele und Kennzahlen oder die<br />

E<strong>in</strong>führung des Produkthaushalts und e<strong>in</strong>er Kosten- und Leistungsrechnung helfen, bessere Grundlagen für die<br />

konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten. Für die Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger br<strong>in</strong>gen die Bestimmungen über<br />

das NKF e<strong>in</strong>en wesentlichen Gew<strong>in</strong>n an Informationen, der zu e<strong>in</strong>er verstärkten Beteiligung genutzt werden kann.<br />

Für die Geme<strong>in</strong>den bedeuten die neuen haushaltsrechtlichen Vorschriften e<strong>in</strong>e Stärkung ihrer Eigenverantwortung<br />

und ihrer Selbstverwaltung.<br />

GEMEINDEORDNUNG 211

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

8. Teil GO <strong>NRW</strong><br />

E<strong>in</strong>e Besonderheit besteht <strong>in</strong> der Vorschrift des § 92 GO <strong>NRW</strong> „Eröffnungsbilanz“, die nur für die E<strong>in</strong>stieg der<br />

Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> das Neue Kommunale <strong>F<strong>in</strong>anzmanagement</strong>s Anwendung f<strong>in</strong>det. Die dar<strong>in</strong> getroffenen Bestimmungen<br />

s<strong>in</strong>d mit den Vorschriften für den handelsrechtlichen Kaufmann vergleichbar, der sich wie die Geme<strong>in</strong>den<br />

ebenfalls zu Beg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>es Handelsgewerbes e<strong>in</strong>en Überblick über se<strong>in</strong>e Vermögensverhältnisse und se<strong>in</strong>e<br />

Schulden verschaffen muss. Die weiteren E<strong>in</strong>zelheiten zur Aufstellung der geme<strong>in</strong>dlichen Eröffnungsbilanz werden<br />

<strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung konkretisiert (vgl. §§ 53 ff. GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />

6. Produktorientierte Haushaltssteuerung<br />

Mit der Reform des Haushaltsrechts soll erreicht werden, dass die Geme<strong>in</strong>den ihre Haushaltswirtschaft vor allem<br />

nach den erbrachten bzw. den zu erbr<strong>in</strong>genden geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen (Output) steuern. Diese neue Steuerung<br />

soll unter E<strong>in</strong>beziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs vorgenommen werden<br />

(Ressourcenverbrauchskonzept), das <strong>in</strong> der fachlichen Ausführung möglichst eigenverantwortlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />

Hand liegen soll (dezentrale Ressourcenverantwortung). Dieser Reformansatz bed<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e besondere Zusammenarbeit<br />

<strong>in</strong> der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters und der F<strong>in</strong>anzverantwortung des Kämmerers. Es<br />

erfordert den E<strong>in</strong>satz betriebswirtschaftlicher Instrumente und Methoden, z.B. die Rechengrößen „Erträge“ und<br />

„Aufwendungen“, die doppelte Buchführung, die Produktorientierung, Budgetierung, Leistungskennzahlen, Controll<strong>in</strong>g,<br />

Kosten- und Leistungsrechnung u.a. zur Anwendung kommen zu lassen. Der Haushalt ist und bleibt dabei<br />

das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Verwaltung.<br />

Die mit der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Geme<strong>in</strong>de zu verbessern<br />

und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern e<strong>in</strong>e angepasste Gliederung des<br />

Haushaltsplans nach § 79 GO <strong>NRW</strong>. Zugleich wird den Geme<strong>in</strong>den erstmals die Befugnis e<strong>in</strong>geräumt, den Haushaltsplan<br />

nach ihren örtlichen Bedürfnissen eigenverantwortlich zu untergliedern. Dies trägt wesentlich zur Stärkung<br />

der kommunalen Selbstverwaltung bei. Die Gliederung des örtlichen Haushaltsplans soll die Geme<strong>in</strong>de<br />

nach ihren Steuerungs- oder Informationsbedürfnissen unter Beachtung des § 4 GemHVO <strong>NRW</strong> ausrichten.<br />

Dabei beschränkt sich die haushaltsmäßige Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>den alle<strong>in</strong> auf die 17 Produktbereiche, die<br />

das unverzichtbare M<strong>in</strong>destmaß an E<strong>in</strong>heitlichkeit und Information widerspiegeln.<br />

In den Teilplänen des geme<strong>in</strong>dlichen werden die Ressourcen als Aufkommen (Ertrag) oder Verbrauch (Aufwand)<br />

abgebildet. Damit wird dem Budgetrecht des Rates Rechnung getragen, denn dieser muss neben den Festlegungen<br />

der Erträge und Aufwendungen sowie der E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen auch sachliche Zuordnungen<br />

unter Beachtung der stetigen Aufgabenerfüllung und der geme<strong>in</strong>dlichen dauernden Leistungsfähigkeit treffen.<br />

Dies erfordert, neben der Abbildung der laufenden Verwaltungstätigkeit <strong>in</strong> den Teilergebnisplänen und der Investitionstätigkeit<br />

<strong>in</strong> den Teilf<strong>in</strong>anzplänen auch die allgeme<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzierungstätigkeit für den gesamten Haushalt <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>em besonderen Teilplan abzubilden (vgl. Produktbereich „Allgeme<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzwirtschaft“).<br />

Nach der Diskussion und den Erkenntnissen über die Neue Steuerung und deren Erprobung kann sich die Reform<br />

der Haushaltswirtschaft nicht dar<strong>in</strong> erschöpfen, die bisherige sachliche Gliederung des Haushaltsplans<br />

durch e<strong>in</strong>e frei gestaltbare produktorientierte Gliederung zu ersetzen. Im NKF ist die zeitgemäße Gliederung des<br />

Haushaltsplans <strong>in</strong> der Eigenverantwortung der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong> Bestandteil des umfassenden Reformansatzes, der<br />

<strong>in</strong>sbesondere auch die Weiterentwicklung der Führungsmethoden (Management) be<strong>in</strong>haltet. Hierzu gehören<br />

<strong>in</strong>sbesondere die Steuerung über Ziele und Zielvere<strong>in</strong>barungen auf allen Verwaltungsebenen, aber auch zwischen<br />

Rat und Verwaltung, sowie die Möglichkeit, deren Umsetzung und Zielerreichung mit Hilfe von messbaren<br />

Kennzahlen besser nachprüfen zu können. Vere<strong>in</strong>barte Ziele und messbare Kennzahlen sollen deshalb auf allen<br />

Gliederungsebenen des Haushaltsplans ausgewiesen werden (vgl. § 12 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ<br />

GEMEINDEORDNUNG 212

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

Ä 75<br />

Allgeme<strong>in</strong>e HaushaltsgrundsÅtze<br />

(1) 1 Die Geme<strong>in</strong>de hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu fÄhren, dass die stetige ErfÄllung ihrer Aufgaben<br />

gesichert ist. 2 Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu fÄhren. 3 Dabei ist den<br />

Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.<br />

(2) 1 Der Haushalt muss <strong>in</strong> jedem Jahr <strong>in</strong> Planung und Rechnung ausgeglichen se<strong>in</strong>. 2 Er ist ausgeglichen, wenn<br />

der Gesamtbetrag der ErtrÅge die HÇhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder Äbersteigt. 3 Die<br />

Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfÄllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag <strong>in</strong> der Ergebnisrechnung<br />

durch Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage gedeckt werden kÇnnen.<br />

(3) 1 Die AusgleichsrÄcklage ist <strong>in</strong> der Bilanz zusÅtzlich zur allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage als gesonderter Posten des<br />

Eigenkapitals anzusetzen. 2 Sie kann <strong>in</strong> der ErÇffnungsbilanz bis zur HÇhe e<strong>in</strong>es Drittels des Eigenkapitals gebildet<br />

werden, hÇchstens jedoch bis zur HÇhe e<strong>in</strong>es Drittels der jÅhrlichen Steuere<strong>in</strong>nahmen und allgeme<strong>in</strong>en Zuweisungen.<br />

3 Die HÇhe der E<strong>in</strong>nahmen nach Satz 2 bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre,<br />

die dem ErÇffnungsbilanzstichtag vorangehen. 4 Der AusgleichsrÄcklage kÇnnen JahresÄberschÄsse durch Beschluss<br />

nach É 96 Abs. 1 Satz 2 zugefÄhrt werden, soweit ihr Bestand nicht den <strong>in</strong> der ErÇffnungsbilanz zulÅssigen<br />

Betrag erreicht hat.<br />

(4) 1 Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage vorgesehen,<br />

bedarf dies der Genehmigung der AufsichtsbehÇrde. 2 Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die AufsichtsbehÇrde<br />

nicht <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Monats nach E<strong>in</strong>gang des Antrages der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e andere Entscheidung trifft. 3 Die<br />

Genehmigung kann unter Bed<strong>in</strong>gungen und mit Auflagen erteilt werden. 4 Sie ist mit der Verpflichtung, e<strong>in</strong> Haushaltssicherungskonzept<br />

aufzustellen, zu verb<strong>in</strong>den, wenn die Voraussetzungen des É 76 Abs. 1 vorliegen.<br />

(5) 1 Weist die Ergebnisrechnung bei der BestÅtigung des Jahresabschlusses gem. É 95 Abs. 3 trotz e<strong>in</strong>es ursprÄnglich<br />

ausgeglichenen Ergebnisplans e<strong>in</strong>en Fehlbetrag oder e<strong>in</strong>en hÇheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan<br />

ausgewiesen aus, so hat die Geme<strong>in</strong>de dies der AufsichtsbehÇrde unverzÄglich anzuzeigen. 2 Die AufsichtsbehÇrde<br />

kann <strong>in</strong> diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchfÄhren oder –<br />

wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – e<strong>in</strong>en Beauftragten bestellen, um e<strong>in</strong>e geordnete Haushaltswirtschaft<br />

wieder herzustellen. 3 ÉÉ 123 und 124 gelten s<strong>in</strong>ngemÅÖ.<br />

(6) Die LiquiditÅt der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>schlieÖlich der F<strong>in</strong>anzierung der Investitionen ist sicherzustellen.<br />

(7) 1 Die Geme<strong>in</strong>de darf sich nicht Äberschulden. 2 Sie ist Äberschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital<br />

aufgebraucht wird.<br />

ErlÅuterungen zu Ä 75:<br />

I. Allgeme<strong>in</strong>es<br />

1. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft<br />

1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />

Die allgeme<strong>in</strong>en GrundsÅtze dieser Vorschrift gelten fÄr die gesamte Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de. An erster<br />

Stelle steht die Sicherstellung der geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung. An diesem Ziel hat die Geme<strong>in</strong>de ihre<br />

gesamte Haushaltswirtschaft zukunftsbezogen auszurichten. Unter Beachtung des anzuwendenden Ressourcenverbrauchskonzepts<br />

genÄgt es dabei nicht, den Blick nur auf das e<strong>in</strong>zelne Haushaltsjahr oder auf den Zeitraum<br />

GEMEINDEORDNUNG 213

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung zu richten. Die Geme<strong>in</strong>de muss immer ihre stetige, d.h. auf e<strong>in</strong>en<br />

lÅngeren Zeitraum unter BerÄcksichtigung der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtete, ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen<br />

Aufgaben im Blick haben und gewÅhrleisten. Dieses wird besonders durch bestehende oder neue<br />

Vere<strong>in</strong>barungen der Geme<strong>in</strong>de deutlich, die zum Teil e<strong>in</strong>e Laufzeit von mehreren Jahrzehnten haben, z.B. KreditvertrÅge<br />

oder Leas<strong>in</strong>gvertrÅge.<br />

Die Geme<strong>in</strong>de muss daher angemessene Rahmenbed<strong>in</strong>gungen schaffen und eigenverantwortlich ihre langfristige<br />

Entwicklung gestalten. Dieses be<strong>in</strong>haltet die BerÄcksichtigung von ertragswirksamen und aufwandswirksamen<br />

Aspekten, f<strong>in</strong>anziellen HandlungsmÇglichkeiten sowie ggf. Anpassung von Verwaltungsstrukturen und ArbeitsablÅufen.<br />

E<strong>in</strong> Leitbild und die daraus entwickelten strategischen Ziele kÇnnen die langfristige Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de<br />

unterstÄtzen. Daher gilt es, die kÄnftig zu erwartenden VerÅnderungen bereits bei den heutigen haushaltswirtschaftlichen<br />

Vorhaben und MaÖnahmen zu berÄcksichtigen.<br />

1.2 Der Begriff „Geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft“<br />

Der Begriff „Geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft“ ist haushaltsrechtlich nicht geregelt. Nach allgeme<strong>in</strong>er Auffassung<br />

gehÇren hierzu alle D<strong>in</strong>ge und TÅtigkeiten der Geme<strong>in</strong>de, die mit der Vorbereitung, Aufstellung und AusfÄhrung<br />

des jÅhrlichen Haushaltsplans (Ergebnisplan und F<strong>in</strong>anzplan sowie Anlagen) sowie mit der Vorbereitung, Aufstellung<br />

und PrÄfung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung, F<strong>in</strong>anzrechnung und Bilanz sowie Anlagen) zusammenhÅngen.<br />

Auch die Verwaltung des geme<strong>in</strong>dlichen VermÇgens und der Schulden gehÇrt dazu, denn diese<br />

Aufgabe entsteht aus dem jÅhrlichen Haushaltskreislauf.<br />

Zur geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft gehÇrt aber auch die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong>en Gesamtabschluss<br />

aufzustellen. Durch dieses Werk wird die QualitÅt der Rechenschaft Äber die Aufgabenerledigung der<br />

Geme<strong>in</strong>de im abgelaufenen Haushaltsjahr wesentlich erhÇht und e<strong>in</strong> Bild Äber die gesamte wirtschaftliche Lage<br />

der Geme<strong>in</strong>de erreicht, denn <strong>in</strong> den geme<strong>in</strong>dlichen Gesamtabschluss werden die Betriebe der Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>bezogen<br />

und deren JahresabschlÄsse mit dem Jahresabschluss der Geme<strong>in</strong>de (Kernverwaltung) konsolidiert.<br />

2. Die Produktorientierung im geme<strong>in</strong>dlichen Haushalt<br />

Bei der Erfassung des Ressourcenaufkommens durch ErtrÅge und des Ressourcenverbrauchs durch Aufwendungen<br />

<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft gelten viele bewÅhrte HaushaltsgrundsÅtze weiter. Der Haushalt<br />

ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de.<br />

Die mit der Reform des Geme<strong>in</strong>dehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Geme<strong>in</strong>de zu verbessern<br />

und den Ressourcenverbrauch vollstÅndig zu berÄcksichtigen, erfordern e<strong>in</strong>e angepasste Gliederung des<br />

Haushaltsplans nach É 79 GO <strong>NRW</strong>. Den Geme<strong>in</strong>den wird die Befugnis e<strong>in</strong>gerÅumt, den Haushaltsplan nach<br />

ihren Çrtlichen BedÄrfnissen eigenverantwortlich zu gliedern. Die Festlegung e<strong>in</strong>er Steuerungsebene auf der die<br />

TeilplÅne nach É 4 GemHVO <strong>NRW</strong> aufzustellen s<strong>in</strong>d, trÅgt wesentlich zur StÅrkung der kommunalen Selbstverwaltung<br />

bei.<br />

Die produktorientierten TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan s<strong>in</strong>d auf der Grundlage der 17 verb<strong>in</strong>dlichen<br />

Produktbereichen zu bilden und bestehen u.a. aus Teilergebnis- und Teilf<strong>in</strong>anzplÅnen. ErgÅnzend zur Gesamtebene<br />

werden daher <strong>in</strong> den TeilplÅnen aussagekrÅftige Informationen Äber die ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben<br />

gegeben, z.B. Äber SchultrÅgeraufgaben, soziale Hilfen etc. gegeben. E<strong>in</strong>e noch weitergehende Bildung<br />

von TeilplÅnen als Untergliederung der im Haushaltsplan enthaltenen Produktbereiche, z.B. nach Produktgruppen<br />

oder Produkten oder nach der Organisationsgliederung der Verwaltung (Untergliederung nach Verantwortungsbereichen),<br />

ist den Geme<strong>in</strong>den nach ihren Çrtlichen BedÄrfnissen freigestellt (vgl. É 4 GemHVO <strong>NRW</strong>). Der Rahmen<br />

fÄr die Bildung von TeilplÅnen wird nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />

GEMEINDEORDNUNG 214

TeilplÅne<br />

nach<br />

Produktbereichen<br />

TeilplÅne<br />

nach<br />

Produktgruppen<br />

TeilplÅne<br />

nach<br />

Produkten<br />

TeilplÅne<br />

nach<br />

Verantwortungsbereichen<br />

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

Bildung von produktorientierten TeilplÅnen<br />

GEMEINDEORDNUNG 215<br />

Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan s<strong>in</strong>d nach den verb<strong>in</strong>dlich<br />

vorgegebenen Produktbereichen mit Angabe der jeweils dazugehÇrigen Produktgruppen<br />

und wesentlichen Produkte zu bilden.<br />

Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kÇnnen nach Produktgruppen<br />

(eigene oder aus dem NKF- oder dem „LÅnder-Produktrahmen“) mit m<strong>in</strong>destens<br />

der Angabe der Summen der untergliederten TeilplÅne auf der Ebene der<br />

verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />

Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kÇnnen nach Produkten mit<br />

m<strong>in</strong>destens der Angabe der Summen der untergliederten TeilplÅne auf der<br />

Ebene der verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />

Die TeilplÅne im geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplan kÇnnen nach Çrtlichen Verantwortungsbereichen<br />

mit Angabe der Aufgaben und der dafÄr gebildeten Produkte<br />

sowie mit der Angabe der Summen der untergliederten TeilplÅne auf der<br />

Ebene der verb<strong>in</strong>dlichen Produktbereiche aufgestellt werden.<br />

Abbildung 20 „Bildung von produktorientierten TeilplÅnen“<br />

In den TeilplÅnen des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsplans, die als Çrtliche Steuerungsebene dienen, s<strong>in</strong>d daher auch<br />

die Ziele der Geme<strong>in</strong>de und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggf. die <strong>in</strong>terne Leistungsverrechnung<br />

abzubilden. Diese haushaltswirtschaftliche Produktorientierung soll das nachfolgende Schema aufzeigen (vgl.<br />

Abbildung).<br />

Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen<br />

Produktfelder Produktbereiche Produktgruppen Produkte Leistungen<br />

1 Zentrale<br />

Verwaltung<br />

2 Schule und Kultur<br />

3 Soziales<br />

und Jugend<br />

4 Gesundheit und<br />

Sport<br />

5 Gestaltung der<br />

Umwelt<br />

6 Zentrale F<strong>in</strong>anz-<br />

Leistungen<br />

01 Innere<br />

Verwaltung<br />

...<br />

05 Soziale<br />

Leistungen<br />

...<br />

07 Gesundheitsdienste<br />

...<br />

17 Stiftungen<br />

3. Haushaltsausgleich und Eigenkapital<br />

3.1 Das Stufenmodell<br />

Bildung<br />

von<br />

Produktgruppen<br />

nach den Çrtlichen<br />

BedÄrfnissen<br />

Bildung<br />

von<br />

Produkten<br />

nach den Çrtlichen<br />

BedÄrfnissen<br />

Abbildung 21 „Produktorientierung nach dem NKF-Produktrahmen“<br />

Festlegung<br />

von<br />

Leistungen<br />

nach den Çrtlichen<br />

BedÄrfnissen<br />

Durch die Vorschrift wird e<strong>in</strong>e stÅrkere Verflechtung zwischen der mittelfristigen haushaltswirtschaftlichen Planung<br />

und der Sicherung der stetigen AufgabenerfÄllung erreicht sowie durch die aufsichtsrechtlich gestuften

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

MaÖnahmen frÄhzeitiger als bisher gesichert. Die unmittelbare Verb<strong>in</strong>dung zwischen dem jÅhrlichen Haushaltsausgleich<br />

und dem Eigenkapital sowie die stÅrkere Gewichtung der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung<br />

<strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft haben zu dem folgenden Stufenmodell gefÄhrt (vgl. Abbildung).<br />

Stufenmodell zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÑcklage<br />

1. Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr<br />

nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> erreicht (Anzeigepflicht)<br />

2. Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage im Haushaltsjahr<br />

nach É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong> (Anzeigepflicht)<br />

3. Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage<br />

a. im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes des É 76 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />

(e<strong>in</strong>fache Genehmigung),<br />

b. im Haushaltsjahr oberhalb des Schwellenwertes des É 76 Abs. 1 Nr. 1 GO <strong>NRW</strong><br />

(genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept),<br />

c. <strong>in</strong> zwei aufe<strong>in</strong>anderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb der Schwellenwerte des<br />

É 76 Abs. 1 Nr. 2 GO <strong>NRW</strong> (genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept),<br />

d. bis zum Verbrauch <strong>in</strong>nerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung als<br />

Schwellenwert des É 76 Abs. 1 Nr. 3 GO <strong>NRW</strong><br />

(genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept).<br />

Abbildung 22 „Stufenmodell zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÉcklage“<br />

Die ErfÄllung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben muss auf Dauer - also nachhaltig und periodenÄbergreifend - gewÅhrleistet<br />

werden. Es genÄgt nicht, die geme<strong>in</strong>dliche AufgabenerfÄllung nur im jeweils aktuellen Haushaltsjahr zu<br />

sichern, sondern dies bereits fÄr die weitere Zukunft <strong>in</strong> den drei dem Haushaltsjahre folgenden Planungsjahren<br />

der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung auch nachweislich aufzuzeigen (vgl. É 84 S. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />

3.2 Ke<strong>in</strong>e WahlmÖglichkeit zwischen AusgleichsrÑcklage und allgeme<strong>in</strong>er RÑcklage<br />

Aus dem gesonderten Ansatz e<strong>in</strong>er AusgleichsrÄcklage als SonderrÄcklage im Bereich „Eigenkapital“ auf der<br />

Passivseite der Bilanz lÅsst sich auÖerdem e<strong>in</strong>e Vorrangstellung der AusgleichsrÄcklage gegenÄber der allgeme<strong>in</strong>en<br />

RÄcklage ableiten, weil die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage e<strong>in</strong>en „Restposten“ des Eigenkapitals darstellt. Diese<br />

mÇgliche Rangfolge zwischen den Eigenkapitalposten wird durch den gesetzlichen vorgeschriebenen Haushaltsausgleich<br />

verstÅrkt und ausgestaltet (vgl. É 75 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong>).<br />

Bei e<strong>in</strong>er Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage gilt nÅmlich die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltausgleich<br />

noch als erfÄllt (vgl. É 75 Abs. 2 S. 3 GO <strong>NRW</strong>). E<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage wirkt sich<br />

nicht auf den gesetzlich bestimmten jÅhrlichen Haushaltsausgleich aus, auch wenn nach É 78 Abs. 2 Nr. 2 GO<br />

<strong>NRW</strong> beide Arten der Inanspruchnahme des Eigenkapitals e<strong>in</strong>er Festsetzung <strong>in</strong> der Haushaltssatzung bedÄrfen.<br />

Diese Rangfolge bei der Inanspruchnahme von Eigenkapital wird dadurch noch verstÅrkt, dass <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />

Praxis die Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage <strong>in</strong> der Eigenverantwortung der Geme<strong>in</strong>de liegt und<br />

jede Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage e<strong>in</strong>er Genehmigung der AufsichtsbehÇrde bedarf.<br />

E<strong>in</strong>e generelle WahlmÇglichkeit zwischen diesen zwei Instrumenten zur Inanspruchnahme von Eigenkapital ist<br />

daher nicht gegeben. Sie kann auch nicht aus e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Eigenkapitalverr<strong>in</strong>gerung<br />

durch die Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage oder der Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage abgeleitet<br />

werden. Auch wenn wirtschaftlich betrachtet, immer e<strong>in</strong>e Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt, ist der<br />

Vorgehensweise, durch die der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nachgekommen wird, der<br />

Vorrang e<strong>in</strong>zurÅumen. E<strong>in</strong>e alternative Vorgehensweise kann auch nicht auf der Grundlage besonderer Çrtlich<br />

GEMEINDEORDNUNG 216

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

vorhandener Gegebenheiten notwendig werden. Bei e<strong>in</strong>em negativen Jahresergebnis hat die Geme<strong>in</strong>de daher<br />

immer zuerst die AusgleichsrÄcklage <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen. Erst wenn die AusgleichsrÄcklage aufgebraucht<br />

ist, darf e<strong>in</strong>e Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage erfolgen.<br />

3.3 Inanspruchnahme der AusgleichsrÑcklage vor allgeme<strong>in</strong>er RÑcklage<br />

Aus der “Pufferfunktion“ der AusgleichsrÄcklage und ihrem Ansatz als gesonderter Posten <strong>in</strong>nerhalb des Eigenkapitals<br />

auf der Passivseite der Bilanz lÅsst sich die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage<br />

vor der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage ableiten. Dies hat der Gesetzgeber mit der Ausgleichsfiktion der<br />

AusgleichsrÄcklage nach É 75 Abs. 2 S. 3 GO <strong>NRW</strong> deutlich zum Ausdruck gebracht. Bildet die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e<br />

AusgleichsrÄcklage, ist sie nach der Haushaltssystematik der gestuften Ausgleichsregelungen verpflichtet, diese<br />

vor der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen. E<strong>in</strong>e WahlmÇglichkeit steht der Geme<strong>in</strong>de demnach<br />

schon deshalb nicht zu, weil sie nach É 75 Abs. 2 Satz 1 GO <strong>NRW</strong> verpflichtet ist, e<strong>in</strong>en ausgeglichenen Haushalt<br />

aufzustellen. Kann die Geme<strong>in</strong>de dieser Verpflichtung durch Inanspruchnahme der AusgleichsrÄcklage gem. É 75<br />

Abs. 2 S. 3 GO <strong>NRW</strong> nachkommen, bleibt ihr ke<strong>in</strong> Raum fÄr die Inanspruchnahme der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage, mit<br />

deren Hilfe gerade nicht der (fiktive) Haushaltsausgleich herbeigefÄhrt werden kann.<br />

Die Verpflichtung zur vorrangigen Inanspruchnahme der geme<strong>in</strong>dlichen AusgleichsrÄcklage besteht auch dann,<br />

wenn die Mittel der AusgleichsrÄcklage <strong>in</strong>sgesamt nicht mehr zur Deckung des entstandenen Jahresfehlbetrages<br />

ausreichen und zur Deckung zusÅtzlich die allgeme<strong>in</strong>e RÄcklage <strong>in</strong> Anspruch genommen werden muss. In diesen<br />

FÅllen s<strong>in</strong>d z.B. die Nebenbestimmungen der Genehmigung zur Verr<strong>in</strong>gerung der allgeme<strong>in</strong>en RÄcklage so zu<br />

fassen, dass sie geeignet s<strong>in</strong>d, das haushaltsrechtlich bestimmte Ziel fÄr die Geme<strong>in</strong>de, den Haushaltsausgleich<br />

mit Hilfe von KonsolidierungsmaÖnahmen wiederherzustellen, zu erreichen. Die vorrangige Inanspruchnahme der<br />

AusgleichsrÄcklage gilt auch fÄr die spÅtere tatsÅchliche Inanspruchnahme des Eigenkapitals bzw. der Verrechnung<br />

des Jahresfehlbetrages im geme<strong>in</strong>dlichen Jahresabschluss. Sie ist auch bei der Beurteilung e<strong>in</strong>es geme<strong>in</strong>dlichen<br />

Haushaltssicherungskonzeptes zu beachten.<br />

4. Besondere HaushaltsgrundsÅtze<br />

4.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />

Die Vorschrift des É 75 GO <strong>NRW</strong> enthÅlt ke<strong>in</strong>e vollstÅndige AufzÅhlung der von der Geme<strong>in</strong>de zu beachtenden<br />

HaushaltsgrundsÅtze. Auch <strong>in</strong> anderen Vorschriften der Geme<strong>in</strong>deordnung sowie <strong>in</strong> Vorschriften der Geme<strong>in</strong>dehaushaltsverordnung<br />

s<strong>in</strong>d noch weitere wichtige HaushaltsgrundsÅtze enthalten, die von der Geme<strong>in</strong>de ebenso<br />

wie die bereits zuvor benannten HaushaltsgrundsÅtze zu beachten s<strong>in</strong>d. Mit den geme<strong>in</strong>dlichen HaushaltsgrundsÅtzen<br />

werden zielgerichtete Anforderungen an die Haushaltswirtschaft der Geme<strong>in</strong>de gestellt. Die wichtigsten<br />

HaushaltsgrundsÅtze fÄr Geme<strong>in</strong>den werden nachfolgend aufgezeigt (vgl. Abbildung).<br />

Besondere HaushaltsgrundsÅtze<br />

Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit É 1 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÑllung“<br />

GEMEINDEORDNUNG 217<br />

É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Effizienz É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong>

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Sparsamkeit É 75 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz „Sicherstellung der LiquiditÅt“ É 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz „Sicherstellung der F<strong>in</strong>anzierung von<br />

Investitionen“ É 75 Abs. 6 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz „Verbot der Überschuldung“<br />

GEMEINDEORDNUNG 218<br />

É 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Haushaltse<strong>in</strong>heit É 78 Abs. 1 und É 97 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der JÅhrlichkeit É 78 Abs. 3 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Vorherigkeit É 78 Abs. 3 und É 80 Abs. 5 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der zeitlichen B<strong>in</strong>dung É 78 Abs. 4 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Haushaltsklarheit É 78 GO <strong>NRW</strong>, É 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Gebot der Haushaltswahrkeit É 78 GO <strong>NRW</strong>, É 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Bepackungsverbot<br />

É 78 Abs. 2 S. 2 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der SpezialitÅt der Veranschlagung É 79 GO <strong>NRW</strong>, É 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der sachlichen B<strong>in</strong>dung É79 GO <strong>NRW</strong>, ÉÉ 2, 3 und 11 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der áffentlichkeit É 80 Abs. 6 und É 96 Abs. 2 GO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der E<strong>in</strong>zelveranschlagung É 11 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Bruttoveranschlagung (Bruttopr<strong>in</strong>zip) É 11 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der VollstÅndigkeit É 11 Abs. 1 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Periodenabgrenzung (wirtschaftliche<br />

Zurechnung)<br />

É 11 Abs. 2 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Saldierungsverbot É 11 Abs. 2 und 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Kassenwirksamkeitspr<strong>in</strong>zip É 11 Abs. 3 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Grundsatz der Gesamtdeckung É 20 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Anwendung der GrundsÅtze ordnungsmÅàiger BuchfÑhrung<br />

(GoB) e<strong>in</strong>schlieàlich aller damit <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />

stehenden GrundsÅtze<br />

Vgl. É 27 GemHVO <strong>NRW</strong><br />

Abbildung 23 „Besondere HaushaltsgrundsÅtze“

4.2 AusfÑllung der HaushaltsgrundsÅtze<br />

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

Zur AusfÄllung der HaushaltsgrundsÅtze im NKF gehÇrt auch, dass die Geme<strong>in</strong>den nicht mehr ihre Haushaltswirtschaft<br />

nach den e<strong>in</strong>gesetzten F<strong>in</strong>anzmitteln, Sachmitteln und Personale<strong>in</strong>satz (Input) ausrichten, sondern vor<br />

allem nach den erbrachten und zu erbr<strong>in</strong>genden geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen (Output). Diese neue Steuerung soll<br />

unter E<strong>in</strong>beziehung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs vorgenommen werden (Ressourcenverbrauchskonzept),<br />

das <strong>in</strong> der fachlichen AusfÄhrung mÇglichst eigenverantwortlich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Hand liegen<br />

soll (dezentrale Ressourcenverantwortung).<br />

Dieser Reformansatz erfordert, <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den verstÅrkt betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden<br />

wie die RechengrÇÖen „ErtrÅge“ und „Aufwendungen“, die doppelte BuchfÄhrung, die Produktorientierung,<br />

Budgetierung, Leistungskennzahlen, Controll<strong>in</strong>g, Kosten- und Leistungsrechnung u.a. zur Anwendung kommen<br />

zu lassen. Der Haushalt ist und bleibt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen<br />

Haushaltswirtschaft.<br />

Im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d im Ergebnisplan die ErtrÅge und Aufwendungen als RechengrÇÖen abzubilden,<br />

im F<strong>in</strong>anzplan die E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen. Diese sollen aus Steuerungsgesichtspunkten untergliedert<br />

werden, so dass produktorientierte und steuerungsrelevante TeilplÅne entstehen (vgl. É 4 GemHVO<br />

<strong>NRW</strong>). FÄr die geme<strong>in</strong>dliche AufgabenerfÄllung sollen daher produktorientierte Ziele unter BerÄcksichtigung des<br />

e<strong>in</strong>setzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Leistungskennzahlen<br />

zur Zielerreichung bestimmt werden.<br />

Die Çrtlich bestimmten Ziele und Leistungskennzahlen sollen von der Geme<strong>in</strong>de zur Grundlage der Gestaltung<br />

ihrer Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jÅhrlichen Haushalts gemacht werden (vgl. É 12 GemHVO<br />

<strong>NRW</strong>). Dabei darf auch das Ziel des NKF, die Generationengerechtigkeit zu beachten, nicht <strong>in</strong> das Belieben der<br />

Geme<strong>in</strong>de gestellt se<strong>in</strong>. Durch entsprechende Vorgaben muss gesichert werden, dass dieses Ziel zu e<strong>in</strong>er langfristigen<br />

Orientierung bei den haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen beitrÅgt.<br />

II. ErlÅuterungen im E<strong>in</strong>zelnen<br />

1. Zu Absatz 1 (HaushaltsgrundsÅtze):<br />

1.1 Zu Satz 1 (Haushaltswirtschaft und stetige AufgabenerfÑllung):<br />

1.1.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />

Die Reform des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltrechts ermÇglicht e<strong>in</strong>e verbesserte Umsetzung der allgeme<strong>in</strong>en HaushaltsgrundsÅtze.<br />

Sie soll dazu beitragen, die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft so zu planen und zu fÄhren, dass<br />

die stetige ErfÄllung der Aufgaben gesichert ist. Die Geme<strong>in</strong>den haben ihre gesamte Haushaltswirtschaft auf<br />

dieses Ziel auszurichten. Die Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben muss e<strong>in</strong>e stetige, auf e<strong>in</strong>en lÅngeren Zeitraum<br />

ausgerichtete ErfÄllung gewÅhrleisten, d.h. die Geme<strong>in</strong>de muss nicht nur im aktuellen Haushaltsjahr, sondern<br />

auch <strong>in</strong> den Folgenjahren leistungsfÅhig se<strong>in</strong>.<br />

Diese Vorschrift be<strong>in</strong>haltet zudem das Gebot der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit. Das Gebot verlangt, die geme<strong>in</strong>dliche<br />

Haushaltswirtschaft so zu fÄhren, dass kÄnftige Generationen nicht unzumutbar belastet werden.<br />

Durch die gesetzliche Bestimmung, dass die Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> Verantwortung fÄr die kÄnftigen Generationen handeln,<br />

ist der Grundsatz der <strong>in</strong>tergenerativen Gerechtigkeit konkretisiert worden (vgl. É 1 Abs. 1 S. 3 GO <strong>NRW</strong>).<br />

Dieser Grundsatz erfordert die Verteilung von Nutzen und Lasten, so dass unter Beachtung der Äbrigen HaushaltsgrundsÅtze<br />

die Geme<strong>in</strong>de bei ihrer Haushaltsplanung und AusfÄhrung immer im Blick haben muss, HandlungsmÇglichkeiten<br />

fÄr die kÄnftigen Generationen zu erhalten.<br />

GEMEINDEORDNUNG 219

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

Bei dem <strong>in</strong> Vorschrift verwendeten Begriff „Aufgaben“ der Geme<strong>in</strong>de ist nicht nach Auftragsangelegenheiten,<br />

Pflichtaufgaben oder freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Der Begriff be<strong>in</strong>haltet zudem auch ke<strong>in</strong>e qualitativen<br />

Anforderungen an die geme<strong>in</strong>dlichen Leistungen im Zusammenhang mit dem produktorientierten Haushalt der<br />

Geme<strong>in</strong>de. Welche Aufgaben <strong>in</strong> welcher QualitÅt von der Geme<strong>in</strong>de erfÄllt werden, unterliegt daher den Çrtlich<br />

gesetzten Zielen der Geme<strong>in</strong>de (vgl. É 12 GemHVO <strong>NRW</strong>). In diesem Zusammenhang umfasst der Begriff<br />

„Haushaltswirtschaft“ alles, was zur Vorbereitung, Aufstellung und AusfÄhrung des Haushaltsplans bis h<strong>in</strong> zur<br />

Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses gehÇrt. Auch die Çrtliche RechnungsprÄfung gehÇrt dazu.<br />

Weil die Art der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben sehr vielgestaltig ist und von den Çrtlichen VerhÅltnissen abhÅngt, kann<br />

das AusmaÖ der Erfordernisse der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft nicht allgeme<strong>in</strong> bestimmt werden, sondern<br />

bedarf e<strong>in</strong>er Konkretisierung durch jede Geme<strong>in</strong>de.<br />

1.1.2 Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÑllung“<br />

1.1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />

Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft ist ke<strong>in</strong> Selbstzweck, sondern dient stets der „Sicherung der AufgabenerfÄllung“.<br />

Diese Zweckbestimmung ist umfassend und deshalb als tragender Haushaltsgrundsatz fÄr die geme<strong>in</strong>dliche<br />

Haushaltswirtschaft anzusehen. Als AnknÄpfungspunkt fÄr die Aufgabenbestimmung ist É 3 GO <strong>NRW</strong> heranzuziehen,<br />

durch den die Aufgaben der Geme<strong>in</strong>de bestimmt und abgegrenzt werden. Wegen der Vielzahl und der<br />

Verschiedenartigkeit der geme<strong>in</strong>dlichen Aufgaben mit e<strong>in</strong>em theoretisch unbegrenzten Bedarf an F<strong>in</strong>anzmitteln ist<br />

e<strong>in</strong>e stÅndige BedarfsprÄfung unter BerÄcksichtigung der Çrtlichen Aufgabenstellungen und der f<strong>in</strong>anziellen LeistungsfÅhigkeit<br />

<strong>in</strong> jeder Geme<strong>in</strong>de notwendig.<br />

Der Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÄllung schlieÖt die Verpflichtung der Geme<strong>in</strong>de zum Erhalt ihrer<br />

LeistungsfÅhigkeit auf Dauer e<strong>in</strong>. Die <strong>in</strong> die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der AufgabenerfÄllung<br />

setzt somit nicht nur e<strong>in</strong>e sorgfÅltige Planung fÄr das nÅchste Haushaltsjahr, sondern auch fÄr die weiteren Jahre<br />

im Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Geme<strong>in</strong>de voraus. E<strong>in</strong> Bestandteil der Reform des Haushaltsrechts<br />

war deshalb, dass die mittelfristige Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />

<strong>in</strong>tegriert wird (vgl. É 84 GO <strong>NRW</strong>).<br />

1.1.2.2 Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft<br />

Unter den dargestellten Gesichtspunkten besteht fÄr die Geme<strong>in</strong>de e<strong>in</strong>e Verpflichtung zur Nachhaltigkeit ihrer<br />

Haushaltswirtschaft, die sich nicht nur im jÅhrlichen Haushaltsausgleich nach Absatz 2 der Vorschrift ausdrÄcken<br />

darf. Es ist vielmehr erforderlich, dass die Geme<strong>in</strong>de auch den gesetzlich vorgesehenen Haushaltsausgleich fÄr<br />

die drei dem Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung erreicht (vgl.<br />

É 84 GO <strong>NRW</strong>).<br />

Bei e<strong>in</strong>em jÅhrlichen Haushaltsausgleich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em mehrjÅhrigen Planungszeitraum kann grundsÅtzlich das Vorhandense<strong>in</strong><br />

der dauernden LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de unterstellt werden, wenn nicht andere Anzeichen auf<br />

mÇgliche E<strong>in</strong>schrÅnkungen h<strong>in</strong>weisen. Die Integration der mittelfristigen Ergebnis- und F<strong>in</strong>anzplanung <strong>in</strong> den<br />

Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de macht die Umsetzung des Grundsatzes der „Sicherung der AufgabenerfÄllung“ bzw.<br />

dessen Beachtung fÄr die Adressaten der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft transparent.<br />

Die Beurteilung der Sicherung der geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung bzw. der LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de<br />

ist nicht anhand von bestimmten Grenzwerten feststellbar. Es bedarf dazu der Vornahme e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>schÅtzung,<br />

Äber die dafÄr maÖgeblichen Tatsachen, die aber zuvor zu bestimmen und <strong>in</strong> ihrem Umfang zu ermitteln sowie zu<br />

bewerten s<strong>in</strong>d. In diese Betrachtung kann z.B. e<strong>in</strong>bezogen werden, ob die Geme<strong>in</strong>de ihre Verpflichtungen fÄr<br />

VerlustÄbernahmen fÄr geme<strong>in</strong>dliche Betriebe, soweit sie anfallen, erfÄllen kann, e<strong>in</strong>e entsprechende Vorsorge<br />

GEMEINDEORDNUNG 220

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT<br />

Ä 75 GO <strong>NRW</strong><br />

trifft, um Risiken aus den Vorbelastungen kÄnftiger Haushaltsjahre fÄr die Geme<strong>in</strong>de soweit wie mÇglich zu m<strong>in</strong>imieren,<br />

ihre Haushaltswirtschaft so plant und ausfÄhrt, dass heute und fÄr die Zukunft stetig e<strong>in</strong> ausreichendes<br />

Eigenkapital vorhanden ist und sie nicht gegen das àberschuldungsverbot <strong>in</strong> Absatz 7 der Vorschrift verstÇÖt.<br />

Dabei kann auch nicht die Stufenfolge des geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltsausgleichs auÖer Betracht bleiben.<br />

Der Grundsatz der „Sicherung der AufgabenerfÄllung“ steht auch mit der Vorschrift des É 86 Abs. 1 GO <strong>NRW</strong> <strong>in</strong><br />

Verb<strong>in</strong>dung, denn nach dieser Vorschrift mÄssen die mit der Aufnahme von Krediten Äbernommenen Verpflichtungen<br />

mit der dauernden LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang stehen. Der E<strong>in</strong>haltung der dauernden<br />

LeistungsfÅhigkeit der Geme<strong>in</strong>de kommt damit bei der F<strong>in</strong>anzierung von Investitionen durch Kredite e<strong>in</strong>e herausgehobene<br />

Bedeutung zu. Die geme<strong>in</strong>dliche Haushaltswirtschaft muss deshalb Äber e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzspielraum verfÄgen,<br />

dass der aus der Kreditaufnahme neu h<strong>in</strong>zukommende Schuldendienst nicht zur E<strong>in</strong>schrÅnkungen bei der<br />

geme<strong>in</strong>dlichen AufgabenerfÄllung fÄhren wird. Daran knÄpft der Haushaltsgrundsatz <strong>in</strong> É 75 Abs. 7 GO <strong>NRW</strong> an,<br />

der e<strong>in</strong>e àberschuldung der Geme<strong>in</strong>de verbietet.<br />

1.2 Zu Satz 2 (AusfÑhrung der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft):<br />

1.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />

Nach der Vorschrift hat die Geme<strong>in</strong>de ihre Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu fÄhren. Um<br />

dieses auszufÄllen, muss berÄcksichtigt werden, dass der Haushalt fÄr die Geme<strong>in</strong>de das zentrale Steuerungsund<br />

Rechenschafts<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der geme<strong>in</strong>dlichen Haushaltswirtschaft ist und bleibt. Im Haushaltsplan der Geme<strong>in</strong>de<br />

s<strong>in</strong>d im Ergebnisplan die ErtrÅge und Aufwendungen als RechengrÇÖen abzubilden, im F<strong>in</strong>anzplan die<br />

E<strong>in</strong>zahlungen und Auszahlungen. Er soll aus Steuerungsgesichtspunkten weiter untergliedert werden, so dass<br />

unter der BerÄcksichtigung Çrtlicher Gegebenheiten und Gesichtspunkte produktorientierte und steuerungsrelevante<br />

TeilplÅne entstehen (vgl. É 4 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />

FÄr die geme<strong>in</strong>dliche AufgabenerfÄllung sollen zudem produktorientierte Ziele unter BerÄcksichtigung des e<strong>in</strong>setzbaren<br />

Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen<br />

zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der<br />

Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jÅhrlichen Haushalts gemacht werden (vgl. É 12 GemHVO <strong>NRW</strong>).<br />

Dabei darf auch das Ziel des NKF, die Generationengerechtigkeit zu beachten, nicht <strong>in</strong> das Belieben der Geme<strong>in</strong>de<br />

gestellt se<strong>in</strong>. Diese Vorgaben sowie die allgeme<strong>in</strong>en und grundlegenden HaushaltsgrundsÅtze hat die<br />

Geme<strong>in</strong>de zu beachten, um den Vorgaben der Vorschrift nachkommen zu kÇnnen und auch e<strong>in</strong>e an Zielen orientierte<br />

Langfristigkeit bei den haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen zu erreichen.<br />

1.2.2 Beachtung von HaushaltsgrundsÅtzen<br />

1.2.2.1 Allgeme<strong>in</strong>es<br />