Absinthii herba

Absinthii herba

Absinthii herba

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

1<br />

3<br />

5<br />

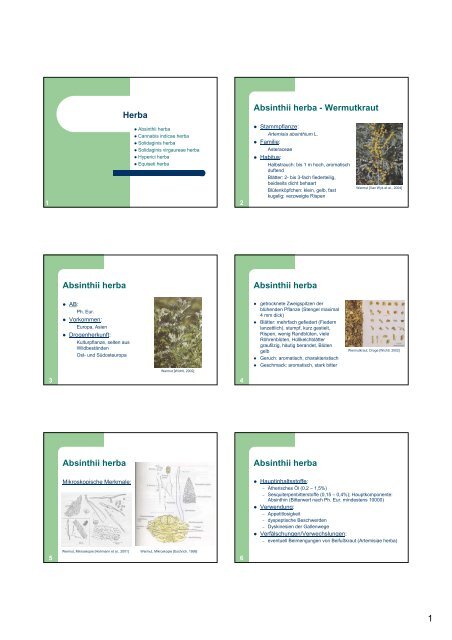

<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />

� AB:<br />

Ph. Eur.<br />

� Vorkommen:<br />

Europa, Asien<br />

� Drogenherkunft:<br />

Kulturpflanze, selten aus<br />

Wildbeständen<br />

Ost- und Südosteuropa<br />

<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />

Mikroskopische Merkmale:<br />

Herba<br />

� <strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />

� Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />

� Solidaginis <strong>herba</strong><br />

� Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />

� Hyperici <strong>herba</strong><br />

� Equiseti <strong>herba</strong><br />

Wermut [Wichtl, 2002]<br />

Wermut, Mikroskopie [Hohmann et al., 2001] Wermut, Mikroskopie [Eschrich, 1999]<br />

2<br />

4<br />

6<br />

<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong> - Wermutkraut<br />

� Stammpflanze:<br />

Artemisia absinthium L.<br />

� Familie:<br />

Asteraceae<br />

� Habitus:<br />

Halbstrauch: bis 1 m hoch, aromatisch<br />

duftend<br />

Blätter: 2- bis 3-fach fiederteilig,<br />

beidseits dicht behaart<br />

Blütenköpfchen: klein, gelb, fast<br />

kugelig; verzweigte Rispen<br />

<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />

� getrocknete Zweigspitzen der<br />

blühenden Pflanze (Stengel maximal<br />

4 mm dick)<br />

� Blätter: mehrfach gefiedert (Fiedern<br />

lanzettlich), stumpf, kurz gestielt,<br />

Rispen, wenig Randblüten, viele<br />

Röhrenblüten, Hüllkelchblätter<br />

graufilzig, häutig berandet, Blüten<br />

gelb<br />

� Geruch: aromatisch, charakteristisch<br />

� Geschmack: aromatisch, stark bitter<br />

<strong>Absinthii</strong> <strong>herba</strong><br />

Wermut [Van Wyk et al., 2004]<br />

Wermutkraut, Droge [Wichtl, 2002]<br />

� Hauptinhaltsstoffe:<br />

– Ätherisches Öl (0,2 – 1,5%)<br />

– Sesquiterpenbitterstoffe (0,15 – 0,4%); Hauptkomponente:<br />

Absinthin (Bitterwert nach Ph. Eur. mindestens 10000)<br />

� Verwendung:<br />

– Appetitlosigkeit<br />

– dyspeptische Beschwerden<br />

– Dyskinesien der Gallenwege<br />

� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />

– eventuell Beimengungen von Beifußkraut (Artemisiae <strong>herba</strong>)<br />

1

7<br />

9<br />

11<br />

Cannabis indicae <strong>herba</strong> – Kraut des<br />

Indischen Hanfs<br />

� Stammpflanze:<br />

Cannabis sativa L. var. indica<br />

� Familie:<br />

Cannabaceae<br />

� Habitus:<br />

Pflanze: einjährig, bis 4 m hoch,<br />

2-häusig<br />

Blätter: gefingert, gesägt<br />

Blüten: unscheinbar<br />

Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />

Hanf [Van Wyk et al., 2004]<br />

� Sprossspitzen der weiblichen Pflanze mit Blüten und Früchten,<br />

wenige Blätter<br />

� Blütenstände: braungrün, durch Harz verklebt, flachgepresst<br />

� Blüte: verwachsene Blütenhülle, scheidenförmiges, zugespitztes<br />

Deckblatt, umgibt den Fruchtknoten becherförmig<br />

� Frucht: Nuss, ca. 4 mm groß, zerbrechliche Schale<br />

� Same: mit gekrümmtem Keimling, ohne Endosperm<br />

� Blätter: handförmig, 5- bis 7-zählig, schmal-lanzettlich, gesägt,<br />

behaart, unten drüsig punktiert<br />

� Stengel: vierkantig, behaart<br />

� Geruch: eigenartig<br />

� Geschmack: aromatisch bitter<br />

Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />

� Hauptinhaltsstoffe:<br />

– Cannabinoide<br />

– THC (∆9-Tetrahydrocannabinol) � Verwendung:<br />

– Sedativum<br />

– Halluzinogen<br />

� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />

mit den nicht von Harz verklebten Sprossen des Gewöhnlichen<br />

Hanfs (Cannabis sativa)<br />

8<br />

10<br />

12<br />

Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />

� Vorkommen:<br />

Asien<br />

� Drogenherkunft:<br />

Kulturpflanze; gemäßigte<br />

Klimaregionen (oft illegal)<br />

� Begriffserklärung:<br />

– Marihuana: weibliche Blüten<br />

mit Triebspitzen<br />

– Haschisch: Harz der<br />

weiblichen Blüten<br />

Cannabis indicae <strong>herba</strong><br />

Mikroskopische<br />

Merkmale:<br />

Hanf [Van Wyk et al., 2004]<br />

Hanf, Blattquerschnitt [Fischer, 1978]<br />

Solidaginis <strong>herba</strong> - Goldrutenkraut<br />

� Stammpflanzen:<br />

Solidago gigantea AIT.<br />

Solidago canadensis L.<br />

� Familie:<br />

Asteraceae<br />

� Habitus:<br />

Pflanze: krautig, ausdauernd, 50 – 150 cm<br />

hoch<br />

Stengel: bei Solidago gigantea kahl, bei<br />

Solidago canadensis behaart<br />

Blätter: lanzettlich, zugespitzt, sitzend<br />

Blütenköpfchen: 5 – 8 mm groß, gelb,<br />

Rispen<br />

Riesen-Goldrute<br />

[Schönfelder, 1995]<br />

2

13<br />

15<br />

17<br />

Solidaginis <strong>herba</strong><br />

� AB:<br />

Ph. Eur.<br />

� Vorkommen:<br />

Nordamerika,<br />

eingebürgert in Europa<br />

� Drogenherkunft:<br />

Wildbestände; ost- und<br />

südosteuropäische Länder<br />

Solidaginis <strong>herba</strong><br />

Kanadische Goldrute [Van Wyk et al., 2004]<br />

� Hauptinhaltsstoffe:<br />

– Flavonoide (Solidago gigantea ca. 3,8%; Solidago canadensis<br />

ca. 2,4%)<br />

– Triterpensaponine (Solidago gigantea ca. 9%; Solidago<br />

canadensis ca. 12,5%)<br />

– Diterpene<br />

– Ätherisches Öl<br />

– Phenolcarbonsäuren<br />

– Gerbstoffe<br />

– Polysaccharide<br />

Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong> –<br />

Echtes Goldrutenkraut<br />

� Stammpflanze:<br />

Solidago virgaurea L.<br />

� Familie:<br />

Asteraceae<br />

� Habitus:<br />

Pflanze: krautig, ausdauernd, über<br />

1 m hoch<br />

Blätter: untere B.elliptisch,<br />

gezähnter Rand; obere B. schmal<br />

Blütenkörbchen: gelb, je 6 – 12<br />

Randblüten, Traube Echte Goldrute<br />

[Van Wyk et al., 2004]<br />

14<br />

16<br />

18<br />

Solidaginis <strong>herba</strong><br />

� Stengel: grünlichgelb oder<br />

grünlichbraun, teilweise rötlich<br />

überlaufen, rundlich, gerieft, weißes<br />

Mark, im oberen Teil behaart<br />

� Blätter: 8 – 12 cm lang, 1 – 3 cm<br />

breit, lanzettlich, lang zugespitzt<br />

� Blütenköpfchen: goldgelb, gestielt,<br />

Rispen, Zungen- und Röhrenblüten,<br />

Hüllkelchblätter, Pappus<br />

� Geruch: schwach aromatisch<br />

� Geschmack: schwach adstringierend<br />

Solidaginis <strong>herba</strong><br />

� Verwendung:<br />

Goldrutenkraut, Droge [Wichtl, 2002]<br />

– zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der<br />

ableitenden Harnwege, bei Harnsteinen und Nierengrieß<br />

– zur Vorbeugung von Harnsteinen und Nierengrieß<br />

– VM: bei Alltagsbeschwerden<br />

� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />

andere Solidago-Arten<br />

im Handel oft Gemische aus Echtem Goldrutenkraut<br />

(Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong>) und Riesengoldrutenkraut<br />

(Solidaginis giganteae <strong>herba</strong>)<br />

Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />

� AB:<br />

DAB<br />

� Vorkommen:<br />

Europa, Asien, Nordafrika,<br />

Nordamerika<br />

� Drogenherkunft:<br />

Wildvorkommen;<br />

Ungarn, Polen, nördliche<br />

Balkanländer<br />

Echte Goldrute [Schaffner, 1999]<br />

3

19<br />

21<br />

23<br />

Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />

� Stengel: rund, derb, längs gerieft,<br />

mit Mark, untere Teile violett,<br />

obere kurz behaart<br />

� Blätter: lang und lanzettlich,<br />

ganzrandig, grau bis braungrün,<br />

dicht netznervig<br />

� Blütenköpfchen: goldgelb,<br />

endständig, 10 – 15 mm breit und<br />

6 – 9 mm lang; Zungen- und<br />

Röhrenblüten, Hüllkelchblätter:<br />

dachziegelartig, Pappus<br />

� Geruch: schwach aromatisch<br />

� Geschmack: herb, schwach<br />

adstringierend<br />

Echtes Goldrutenkraut, Droge<br />

[Wichtl, 2002]<br />

Makroskopische Unterschiede der<br />

3 Solidago-Arten<br />

Hüllkelchblätter<br />

Einzelblüten<br />

Behaarung der<br />

Laubblätter<br />

Solidago virgaurea<br />

lanzettlich, innen<br />

stark glänzend, 5 – 7<br />

mm lang<br />

gelb, 6 – 9 mm lang,<br />

Zungenblüten<br />

deutlich länger als<br />

die Hüllblätter, häufig<br />

mit Pappus<br />

spärlich behaart,<br />

vereinzelt Haare von<br />

säbelförmiger, leicht<br />

gebogener Gestalt<br />

Solidago gigantea<br />

3 – 4 mm lang<br />

gelb, 4 – 5 mm lang,<br />

Zungenblüten<br />

überragen die<br />

Hüllblätter nur wenig<br />

praktisch kahl, sehr<br />

selten ein einzelnes,<br />

oft einzelliges oder<br />

peitschenartiges<br />

Haar, gegenüber S.<br />

virgaurea ist dieses<br />

wesentlich länger<br />

2 – 2,5 mm lang,<br />

gelb<br />

Hyperici <strong>herba</strong> - Johanniskraut<br />

� Stammpflanze:<br />

Hypericum perforatum L.<br />

� Familie:<br />

Hypericaceae<br />

� Habitus:<br />

Pflanze: krautig, ausdauernd,<br />

ca. 60 cm hoch<br />

Stengel: 2 Längsleisten<br />

Blätter: gegenständig<br />

Blüten: gelb, 5-zählig,<br />

auffallend lange Staubblätter<br />

Solidago canadensis<br />

2,5 – 3 mm lang,<br />

Zungenblüten kaum<br />

länger als die<br />

Hüllblätter<br />

behaart, mit kurzen,<br />

flaumigen Haaren,<br />

v.a. auf der<br />

Unterseite und auf<br />

den Nerven<br />

Johanniskraut [Schaffner, 1999]<br />

20<br />

22<br />

24<br />

Solidaginis virgaureae <strong>herba</strong><br />

� Hauptinhaltsstoffe:<br />

– Ätherisches Öl (0,4 – 0,5%)<br />

– Diterpene<br />

– Triterpensaponine<br />

– Flavonoide (ca. 1,5%)<br />

� Verwendung:<br />

– zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der<br />

ableitenden Harnwege, bei Harnsteinen und Nierengrieß<br />

– zur Vorbeugung von Harnsteinen und Nierengrieß<br />

– VM: Alltagsbeschwerden<br />

� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />

Virgaureae <strong>herba</strong> selten auf dem Markt, deshalb oft auf<br />

Solidaginis <strong>herba</strong> ausgewichen; Verfälschungen mit Senecio-<br />

Arten<br />

Mikroskopische Unterschiede der 3<br />

Solidago-Arten<br />

Gliederhaare<br />

Hüllkelchblattrand<br />

Zwillingshaare<br />

am<br />

Fruchtknoten<br />

Kronblätter<br />

Solidago virgaurea<br />

etwas geschlängelt,<br />

deutlich gestreift bis<br />

gekörnt, 5- bis 6zellig,<br />

200 – 1000 µm<br />

Geißelhaare mit 1 –<br />

3 Stielzellen und<br />

fahnenartiger<br />

Endzelle<br />

300 µm lang, stark<br />

getüpfelte Mittelwand<br />

200 – 300 µm lange,<br />

2-zellreihige<br />

Drüsenzotten<br />

Hyperici <strong>herba</strong><br />

� AB:<br />

Ph. Eur.<br />

� Vorkommen:<br />

Europa, Asien, Nordafrika<br />

� Drogenherkunft:<br />

Wildvorkommen; Europa,<br />

Westasien<br />

Importe aus ost- und<br />

südosteuropäischen Ländern<br />

Anbau: Deutschland, Chile<br />

Solidago gigantea<br />

säbelartig gebogen, dünnwandig, 5- oder 6zellig,<br />

330 – 360 µm<br />

vereinzelt 2- bis 3zellige<br />

Gliederhaare<br />

und wenige<br />

Geißelhaare mit<br />

dünner Endzelle<br />

bis 200 µm lang,<br />

deutlich wellige oder<br />

streifige Cuticula<br />

keine Behaarung<br />

Solidago canadensis<br />

5-zellige<br />

Gliederhaare und<br />

Geißelhaare mit<br />

relativ dicker<br />

Endzelle<br />

kleiner als 100 µm<br />

Johanniskraut [Schaffner, 1999]<br />

4

25<br />

27<br />

29<br />

Hyperici <strong>herba</strong><br />

� Stengel: gelbgrün, hohl, rund mit 2<br />

Längskanten, kahl<br />

� Blätter: hell- bis braungrün, bis 3 cm<br />

lang, elliptisch-länglich, ganzrandig,<br />

kahl, deutlich durchscheinend punktiert<br />

� Blüten und Blütenknospen: gelb bis<br />

gelbbraun, Rispen, Blütenstiele kahl,<br />

schwarzdrüsig, je 5 Kelch- und<br />

Kronblätter (mit drüsiger Punktierung)<br />

� Frucht: 3-klappige Kapsel, ca. 1 cm<br />

lang, mit zahlreichen dunklen Samen<br />

� Geruch: schwach, eigenartig würzig<br />

� Geschmack: herb-bitter, adstringierend<br />

Hyperici <strong>herba</strong><br />

Johanniskraut, Droge [Wichtl, 2002]<br />

� Verwendung:<br />

– innere Anwendung: psychovegetative Störungen, depressive<br />

Verstimmungszustände, Angst und/oder nervöse Unruhe, ölige<br />

Zubereitungen bei dyspeptischen Beschwerden<br />

– äußere Anwendung: zur Behandlung und Nachbehandlung<br />

von scharfen oder stumpfen Verletzungen, Myalgien und<br />

Verbrennungen 1. Grades<br />

– VM: auch zur Entwässerung und bei Rheumatismus<br />

Equiseti <strong>herba</strong> -<br />

Schachtelhalmkraut<br />

� Stammpflanze:<br />

Equisetum arvense L.<br />

� Familie:<br />

Equisetaceae<br />

� Habitus:<br />

im Frühjahr: fertile Sprosse (10 – 40 cm<br />

hoch) mit den charakteristischen,<br />

bräunlichen Sporophyllständen<br />

im Sommer: bis 50 cm hoch, grün,<br />

quirlig, verzweigte, sterile Sprosse mit<br />

meist 4-flügeligen Seitenästen Schachtelhalm, fertile Sprosse<br />

[Wichtl, 2002]<br />

26<br />

28<br />

30<br />

Hyperici <strong>herba</strong><br />

� Hauptinhaltsstoffe:<br />

– Naphtodianthrone: (0,1 – 0,3%); Hypericin und Hypericinderivate<br />

– Phloroglucinderivate: (2 – 4%); Hyperforin<br />

– Flavonoide (2 – 4%)<br />

– Gerbstoffe<br />

– Xanthone<br />

– Ätherisches Öl (0,1 – 0,3%)<br />

Hyperici <strong>herba</strong><br />

� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />

relativ häufig mit anderen Hypericum-Arten:<br />

– Geflecktes Johanniskraut (Hypericum maculatum)<br />

– Berg-Johanniskraut (Hypericum montanum)<br />

– Behaartes Johanniskraut (Hypericum hirsutum)<br />

– Bart-Johanniskraut (Hypericum barbatum)<br />

– Flügel-Johanniskraut (Hypericum tetrapterum)<br />

Equiseti <strong>herba</strong><br />

� AB:<br />

Ph. Eur.<br />

� Vorkommen:<br />

in den gemäßigten Zonen<br />

der nördlichen Halbkugel<br />

� Drogenherkunft:<br />

Ost- und Südosteuropa,<br />

China<br />

Schachtelhalm, sterile Sprosse<br />

[Wichtl, 2002]<br />

5

31<br />

33<br />

35<br />

Equiseti <strong>herba</strong><br />

� Stengel und Äste: hell grau-grün, steifbrüchig,<br />

raue Oberfläche, Hauptachse<br />

(1 – 3,5 mm dick, hohl) feinrinnig mit 6<br />

– 19 Rippen, Seitenzweige nur 1 mm<br />

dick, markig<br />

� Blätter: an den Nodien quirlig zu einer<br />

kurzen (5 – 12 mm) röhrig-trichterigen,<br />

gezähnten Scheide verwachsen,<br />

gerippte Seitenäste aus mehreren<br />

Internodien, unverzweigt oder mit<br />

Wirteln<br />

� Geruch: kaum wahrnehmbar<br />

� Geschmack: geschmacklos<br />

Equiseti <strong>herba</strong><br />

Schachtelhalm, Droge [Wichtl, 2002]<br />

� Hauptinhaltsstoffe:<br />

– mineralische Bestandteile (über 10 %); Hauptbestandteil: 2/3<br />

Kieselsäure<br />

– Flavonoide<br />

– Hydroxyzimtsäurederivate<br />

– Polyensäuren<br />

– Dicarbonsäuren<br />

Makroskopische Unterschiede der<br />

beiden Equisetum-Arten<br />

Sprossquerschnitt<br />

unterstes Internodium<br />

der Seitensprosse<br />

Equisetum arvense<br />

Hauptsprosse mit (6 bis) 9<br />

Rippen und Vallekularhöhlen,<br />

Seitensprosse<br />

ohne Vallekularhöhlen<br />

länger als die zugehörige<br />

Blattscheide des<br />

Hauptsprosses<br />

Equisetum palustre<br />

Hauptsprosse mit nur 4 – 8<br />

Rippen und Vallekularhöhlen,<br />

Seitensprosse<br />

ohne Vallekularhöhlen<br />

kürzer als die zugehörige<br />

Blattscheide des<br />

Hauptsprosses<br />

Equisetaceae, Abbildungen [Hohmann et al., 2001] 36<br />

32<br />

34<br />

Equiseti <strong>herba</strong><br />

Mikroskopische<br />

Merkmale:<br />

Equiseti <strong>herba</strong><br />

� Verwendung:<br />

Schachtelhalm, Mikroskopie, Pulver<br />

[Eschrich, 1999]<br />

– innere Anwendung: posttraumatisches und statisches Ödem,<br />

zur Durchspülung bei bakteriellen und entzündlichen<br />

Erkrankungen der ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß<br />

– äußere Anwendung: unterstützende Behandlung schlecht<br />

heilender Wunden<br />

– VM: auch als Hämostyptikum<br />

� Verfälschungen/Verwechslungen:<br />

häufig, v.a. mit dem toxischen Sumpfschachtelhalm<br />

(Equisetum palustre)<br />

Mikroskopische Unterschiede der<br />

beiden Equisetum-Arten (1)<br />

Epidermishöcker<br />

(sind auf den Rippen<br />

von Seitenästen und<br />

Spross)<br />

Spaltöffnungsskelette<br />

(nach dem<br />

Veraschen)<br />

Abbildungen: siehe nächste Folie<br />

Equisetum arvense<br />

bestehen aus 2<br />

Zellen<br />

Spalt mit groben<br />

„Haifisch“-Zähnen<br />

Equisetum palustre<br />

bestehen nur aus 1<br />

Zellen<br />

Spalt mit feinen,<br />

Reißverschluss<br />

ähnlichen Zähnchen<br />

6

37<br />

Mikroskopische Unterschiede der<br />

beiden Equisetum-Arten (2)<br />

Epidermalhöcker Aschenbild: Stomata<br />

Equisetaceae<br />

[Wichtl, 2002]<br />

E. palustre<br />

E. arvense<br />

Equisetaceae<br />

[Wichtl, 2002]<br />

38<br />

DC der Schachtelhalm-Flavonoide<br />

E. arvense: 1, 2, 4 (Europa), 3 (Ostasien)<br />

E. palustre: 6, 7, 9 (Europa)<br />

Gemische: 5, 8<br />

Ref.: Qu-3-gluc + Lut-5-gluc<br />

A: Qu-3-gluc<br />

B: Qu-3-glyk E 10<br />

C: Api-5-gluc<br />

D: Lut-5-gluc<br />

E: Qu-3,5-digluc<br />

F: Qu-3-sophorosid<br />

G: Kä-3,7-digluc<br />

H: Kä-3-rutinosid-7-gluc<br />

I: Kä-3-sophorosid-7-gluc<br />

Det.: NA/PEG (UV 365 )<br />

[Wichtl, 2002]<br />

7