Analyse linearer Alkylbenzolsulfonate in Klärschlamm - Vorarlberg

Analyse linearer Alkylbenzolsulfonate in Klärschlamm - Vorarlberg

Analyse linearer Alkylbenzolsulfonate in Klärschlamm - Vorarlberg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

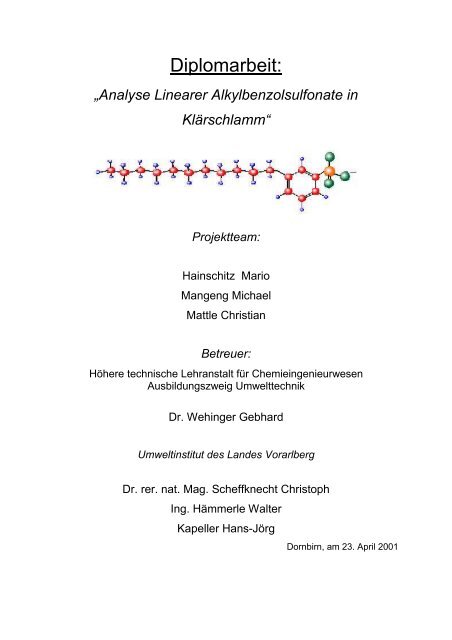

Diplomarbeit:<br />

„<strong>Analyse</strong> L<strong>in</strong>earer <strong>Alkylbenzolsulfonate</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Klärschlamm</strong>“<br />

Projektteam:<br />

Ha<strong>in</strong>schitz Mario<br />

Mangeng Michael<br />

Mattle Christian<br />

Betreuer:<br />

Höhere technische Lehranstalt für Chemie<strong>in</strong>genieurwesen<br />

Ausbildungszweig Umwelttechnik<br />

Dr. Weh<strong>in</strong>ger Gebhard<br />

Umwelt<strong>in</strong>stitut des Landes <strong>Vorarlberg</strong><br />

Dr. rer. nat. Mag. Scheffknecht Christoph<br />

Ing. Hämmerle Walter<br />

Kapeller Hans-Jörg<br />

Dornbirn, am 23. April 2001

Danksagung<br />

An dieser Stelle möchten wir, Ha<strong>in</strong>schitz Mario, Mangeng Michael und<br />

Mattle Christian, uns bei allen, die uns bei diesem Projekt unterstützt<br />

haben herzlichst bedanken. Seitens der Schule möchten wir uns im<br />

speziellen bei unserem sehr geschätzten Herrn Dr. Gebhard Weh<strong>in</strong>ger<br />

bedanken, aber auch all den anderen Lehrern der HTL Dornbirn, die uns<br />

bei Bedarf die Abwesenheit vom Unterricht verziehen haben.<br />

Besonderer Dank gilt aber unseren Betreuern vom Umwelt<strong>in</strong>stitut des<br />

Landes <strong>Vorarlberg</strong> <strong>in</strong> Bregenz.<br />

Dr. Christoph Scheffknecht, Ing. Walter Hämmerle und Hans-Jörg<br />

Kapeller standen uns bei den auftretenden Problemen tatkräftig zur<br />

Seite.<br />

Danke

Inhaltsverzeichnis:<br />

1. Zusammenfassung bzw. Abstract 1<br />

2. Liste der wichtigsten Abkürzungen 2<br />

3. Zielsetzung und Motivation 2<br />

3.1 Zeitlicher Ablauf 3<br />

4. E<strong>in</strong>leitung 3<br />

4.1 Zweck des Projektes 3<br />

4.2 Allgeme<strong>in</strong>es 4<br />

4.2.1 Tenside 4<br />

4.2.2 Stoffbeschreibung LAS 6<br />

4.2.3 Stoffbeschreibung <strong>Klärschlamm</strong> 7<br />

4.2.4 HPLC 8<br />

5. Geräte und Chemikalien 10<br />

5.1 Geräte und diverse Materialien 10<br />

5.2 Chemikalien 11<br />

6. Durchführung 12<br />

6.1 Probennahme und Konservierung 12<br />

6.2 Probenvorbereitung 12<br />

6.2.1 Herstellung der benötigten Lösungen 14<br />

6.2.2 Soxhletextraktion 13<br />

6.2.3 Festphasenre<strong>in</strong>igung 14

6.3 Analytik 14<br />

6.3.1 HPLC 14<br />

6.3.1.1 Herstellung der Lösungen 14<br />

6.3.1.2 HPLC E<strong>in</strong>stellungen 16<br />

6.4 Qualitätssicherung 17<br />

6.4.1 Def<strong>in</strong>itionen 17<br />

6.4.2 Händische Auswertung (Rechengang) 22<br />

6.4.3 Verfahrenskenndaten 25<br />

6.4.4 Diskussion der QSA Ausdrucke (Graphische<br />

Darstellungen) 25<br />

6.5 Kurzbeschreibung der Methode (Flussdiagramm) 29<br />

7. Ergebnisse 30<br />

7.1 Tabellarische Zusammenfassung 30<br />

7.2 Bewertung und Interpretation 31<br />

7.3 Verfassung der SOP 31<br />

8. Literaturverzeichnis 32<br />

9. Schlusswort 34<br />

10. Anhang 35<br />

Teil 1: Allgeme<strong>in</strong>e Methoden Parameter<br />

Teil 2: QSA Ausdrucke (Statistik, Kalibrierung)<br />

Teil 3: Beispielchromatogramme<br />

Teil 4: Graphische Darstellung der Messwerte<br />

Teil 5: SOP (Standardarbeitsanweisung)

1. Zusammenfassung:<br />

LAS (L<strong>in</strong>eare <strong>Alkylbenzolsulfonate</strong>) s<strong>in</strong>d anionische Tenside, die <strong>in</strong> praktisch<br />

jedem Waschmittel als waschaktive Substanzen vorkommen. Sie<br />

besitzen ke<strong>in</strong>e akut toxischen Eigenschaften und s<strong>in</strong>d relativ gut biologisch<br />

abbaubar. Aufgrund der großen Mengen, <strong>in</strong> denen sie vorkommen,<br />

wurden mittels e<strong>in</strong>er neuen Methode die Gehalte an LAS im <strong>Klärschlamm</strong><br />

heimischer Kläranlagen quantitativ bestimmt. Dies geschah<br />

mittels HPLC und UV - Detektion. Die LAS-Gehalte liegen je nach Region<br />

zwischen 1000 mg/kg TS und 9000 mg/kg Trockensubstanz. E<strong>in</strong><br />

Grenzwert für LAS existiert <strong>in</strong> den derzeitigen Rechtsvorschriften nicht,<br />

wird aber im Entwurf zur <strong>Klärschlamm</strong>richtl<strong>in</strong>ie der EU diskutiert.<br />

Abstract:<br />

LAS (=L<strong>in</strong>ear-Alkylbenzol-Sulfonate) are anionic wash<strong>in</strong>g-active substances,<br />

which are wideley used <strong>in</strong> every wash<strong>in</strong>g powder. They have no<br />

acute toxic properties and they are quite easily biodegradable. But there<br />

is one po<strong>in</strong>t, which causes some problems. LAS are found <strong>in</strong> sewage<br />

sludge <strong>in</strong> quite high concentrations.<br />

In cooperation with the <strong>Vorarlberg</strong> Environmental Institute we have developed<br />

a new method to determ<strong>in</strong>e the amount of LAS <strong>in</strong> some of the<br />

most important waste water treatment plants <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong>. This job was<br />

significantly facilitated by the fact, that we could use the <strong>in</strong>stitute´s High<br />

Performance Liquid Chromatographie device.<br />

The concentration of LAS we found lies between and 9000 mg per kilogram<br />

dry sewage sludge. At the moment there is no legal limit of LAS<br />

concentration, but some of the water treatment plants <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> have<br />

such a high amount of LAS, that the government will have to determ<strong>in</strong>e<br />

an appropriate threshold value <strong>in</strong> the near future.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 1 -

2. Liste der wichtigsten Abkürzungen:<br />

ARA Abwasser Re<strong>in</strong>igungs Anlage<br />

AS Auto Sampler<br />

HPLC High Performance Liquid Chromatography<br />

(=Hochleistungsflüssigkeitschromatographie)<br />

ISO International Standardisation Organisation<br />

LAS L<strong>in</strong>eare Alkyl-Benzolsulfonate<br />

SOP Standard Operat<strong>in</strong>g Procedure (Standard Arbeitsanweisung)<br />

TS Trockensubstanz<br />

UV Ultraviolett<br />

3. Zielsetzung und Motivation:<br />

Ziel des Projektes ist die Erstellung e<strong>in</strong>er <strong>Analyse</strong>nmethode für LAS <strong>in</strong><br />

Klärschlämmen, die dann als Rout<strong>in</strong>emethode im Umwelt<strong>in</strong>stitut des<br />

Landes <strong>Vorarlberg</strong> e<strong>in</strong>gesetzt wird. Die Festschreibung der Methode er-<br />

folgt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er SOP, die im Zuge der analytischen Qualitätssicherung (ISO<br />

17025) gefordert wird.<br />

Untersucht werden Klärschlämme der wichtigsten Abwasser-<br />

re<strong>in</strong>igungsanlagen im Raum <strong>Vorarlberg</strong>. Die Methode stützt sich dabei<br />

stark auf e<strong>in</strong>en Vorschlag des Umweltbundesamtes <strong>in</strong> Wien, jedoch<br />

mussten für das Labor <strong>in</strong> Bregenz e<strong>in</strong>ige Adaptierungen durchgeführt<br />

werden. Die orientierende Untersuchung der wichtigsten Kläranlagen <strong>in</strong><br />

<strong>Vorarlberg</strong> dient dazu, um bei e<strong>in</strong>er Grenzwertfestlegung produktiv mit-<br />

wirken zu können. Es existieren bereits Vorschläge der Europäischen<br />

Geme<strong>in</strong>schaft für LAS im <strong>Klärschlamm</strong>, deren E<strong>in</strong>haltung aber nicht<br />

überall möglich se<strong>in</strong> wird.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 2 -

3.1 Zeitlicher Ablauf des Projektes:<br />

Juni bis September 2000: Literaturstudium, Kennenlernen der<br />

Betriebssoftware und des <strong>Analyse</strong>nge-<br />

rätes,<br />

Beschaffung der Chemikalien und<br />

Standardsubstanzen;<br />

Oktober bis Dezember 2000: Analytische Arbeiten und Fertigstel-<br />

lung der Methode; Erstellung e<strong>in</strong>er<br />

Rohversion der SOP;<br />

Jänner bis Februar 2001: <strong>Analyse</strong> von Klärschlämmen aus ver-<br />

schiedenen Kläranlagen im Raum<br />

<strong>Vorarlberg</strong>; Fertigstellung der SOP;<br />

Februar bis April 2001: Erstellung des Berichtes;<br />

Der gesamte Zeitaufwand betrug pro Person ca. 150 h.<br />

4. E<strong>in</strong>leitung:<br />

4.1 Zweck des Projekts:<br />

Der persönliche und schulische Zweck des Projektes ist die Zusammen-<br />

arbeit mit Instituten und somit e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die Berufswelt sowie die<br />

praktische Anwendung des <strong>in</strong> der Schule gelernten theoretischen und<br />

praktischen Stoffes.<br />

Das Ziel des Projektes ist die Erstellung e<strong>in</strong>er <strong>Analyse</strong>nmethode für LAS<br />

<strong>in</strong> Klärschlämmen, die als Rout<strong>in</strong>emethode im Umwelt<strong>in</strong>stitut e<strong>in</strong>gesetzt<br />

wird.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 3 -

4.2 Allgeme<strong>in</strong>es:<br />

4.2.1 Tenside:<br />

Der E<strong>in</strong>satz der Tenside ist vielfältig. Tenside f<strong>in</strong>den hauptsächlich <strong>in</strong><br />

Wasch- und Re<strong>in</strong>igungsmitteln, ferner als Netzmittel, Schaumbildner und<br />

Re<strong>in</strong>igungsverstärker, Textilhilfsmittel, Antistatika (Mittel gegen elek-<br />

trostatische Aufladung), Emulgatoren und Demulgatoren Verwendung.<br />

Weiters werden sie unter anderem zu Lötmitteln, Frostschutzbädern,<br />

galvanischen Bädern, Schneid- und Bohrölen, Bitumen und Schädl<strong>in</strong>gs-<br />

bekämpfungsmitteln zugesetzt.<br />

Tenside werden auch zur Herstellung gleichmässiger Emulsionen <strong>in</strong> der<br />

Margar<strong>in</strong>e-, Backwaren- und Schokoladen<strong>in</strong>dustrie, <strong>in</strong> der Papier-,<br />

Leder-, Klebstoff-, Gummi- und Kunststoff<strong>in</strong>dustrie verwendet und zur<br />

Lösungsvermittlung <strong>in</strong> der Kosmetik- und Arzneimittel<strong>in</strong>dustrie e<strong>in</strong>ge-<br />

setzt.<br />

Die Bestandteile e<strong>in</strong>es Waschmittels müssen beim Waschprozess spe-<br />

zielle Aufgaben erfüllen, wobei moderne Waschmittel aus folgenden<br />

großen Substanzgruppen bestehen:<br />

- Waschaktive Substanzen (Tenside)<br />

- Waschmittelaufbaustoffe (Gerüstsubstanzen, sog. „Builder“ )<br />

- Sonderzusätze (Bleichmittel, Enzyme, usw.)<br />

- Hilfsstoffe (Pulverfeuchte, usw.)<br />

Tenside – obwohl dem Mengenanteil nach den Buildern unterlegen –<br />

s<strong>in</strong>d die wichtigste Gruppe der Waschmittel<strong>in</strong>haltsstoffe. Sie s<strong>in</strong>d gut<br />

wasserlösliche Substanzen, die e<strong>in</strong>e langgestreckte unverzweigte Koh-<br />

lenwasserstoffkette mit hydrophoben Eigenschaften haben und e<strong>in</strong>e hy-<br />

drophile funktionelle Gruppe aufweisen.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 4 -

Diese Verb<strong>in</strong>dungen s<strong>in</strong>d daher e<strong>in</strong>erseits gut wasserlöslich, zeigen aber<br />

auch e<strong>in</strong>e hohe Aff<strong>in</strong>ität zu Fetten. Art und räumliche Anordnung der<br />

Moleküle, sowie das Verhältnis der Gruppen im Molekül bestimmen die<br />

grenzflächenaktive Wirksamkeit.<br />

Wir unterscheiden anionische, kationische, nichtionische und amphotere<br />

Tenside. Diese Begriffe s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Grobe<strong>in</strong>teilung, denn sie geben nur<br />

Auskunft über die Ladung der Tensidmoleküle <strong>in</strong> der Wasserlauge:<br />

- Anionische: (A-) Tenside s<strong>in</strong>d negativ geladen<br />

- Nichtionische: (N-) Tenside tragen ke<strong>in</strong>e Ladung<br />

- Amphotere: Tenside tragen <strong>in</strong> der alkalischen Lauge e<strong>in</strong>e negative<br />

Ladung, <strong>in</strong> der sauren Lösung e<strong>in</strong>e positive;<br />

- Kationische: (K-) Tenside s<strong>in</strong>d positiv geladen<br />

Die waschaktiven Substanzen <strong>in</strong> den heutigen Waschmitteln s<strong>in</strong>d vor-<br />

wiegend e<strong>in</strong>e synergetisch wirkende Mischung aus anionischen und<br />

nichtionischen Tensiden, die gute Waschwirkung gegenüber Synthese-<br />

fasern, Fasermischungen und hochveredelter Baumwolle aufweisen.<br />

Nach Anzahl und produzierter Menge ist die Gruppe der A- Tenside die<br />

größte Gruppe. Infolge ihrer breiten Anwendung s<strong>in</strong>d Tenside und deren<br />

Abbauprodukte im aquatischen Ökosystem <strong>in</strong> messbaren Konzentratio-<br />

nen zu f<strong>in</strong>den.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 5 -

Anionische Tenside s<strong>in</strong>d (z.B.):<br />

- Seife<br />

- L<strong>in</strong>eare <strong>Alkylbenzolsulfonate</strong> (LAS)<br />

- Olef<strong>in</strong>sulfonate (AOS)<br />

- Alkansulfonate (SAS)<br />

- Fettalkoholethersulfate (FAES)<br />

- Fettalkoholsulfate (FAS)<br />

- Fettsäureestersulfonate (ES)<br />

(vgl. Scharf, Hob<strong>in</strong>ger, Seif; UBA Wien, Seite 1,2)<br />

4.2.2 Stoffbeschreibung LAS:<br />

LAS s<strong>in</strong>d – nach Seife – die wichtigsten E<strong>in</strong>zeltenside mit e<strong>in</strong>em Markt-<br />

anteil von etwa 30 Prozent und e<strong>in</strong>er Weltproduktion von zur Zeit etwa<br />

1,5 Mio. Tonnen pro Jahr. Sie werden hauptsächlich <strong>in</strong> pulverförmigen,<br />

aber auch <strong>in</strong> flüssigen Wasch-, Spül- und Re<strong>in</strong>igungsmitteln e<strong>in</strong>gesetzt.<br />

Die LAS s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>zelstoffe, sondern Stoffgemische aus l<strong>in</strong>earen Al-<br />

kylbenzolsulfonaten. Die Alkylkette der für Waschmittel verwendeten<br />

LAS bee<strong>in</strong>haltet meist zwischen zehn und dreizehn C-Atome.<br />

In diesem Bereich hat das Produkt se<strong>in</strong> Optimum im Waschverhalten<br />

und der biologischen Abbaubarkeit. Der mengenmäßig größte Anteil der<br />

LAS <strong>in</strong> Waschmitteln hat e<strong>in</strong>e Kettenlänge von zwölf C-Atomen.<br />

LAS s<strong>in</strong>d aufgrund ihrer Verwendung als e<strong>in</strong>e „Massenchemikalie“ zu<br />

betrachten, die bestimmungsgemäß und zielgerichtet über den Abwas-<br />

serpfad entsorgt werden.<br />

Nach ihrem Gebrauch gelangt der größte Teil der Haushalts-, Gewerbe-<br />

und Industriewaschmittel und damit die dar<strong>in</strong> enthaltenen Tenside direkt<br />

<strong>in</strong> das Abwasser.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 6 -

LAS s<strong>in</strong>d biologisch unter aeroben Bed<strong>in</strong>gungen gut und rasch, unter<br />

anaeroben Bed<strong>in</strong>gungen nicht abbaubar. Der Abbau von freiem LAS<br />

wird überwiegend, wenn auch nicht vollständig, von Mikroorganismen<br />

bewerkstelligt. Es kann davon ausgegangen werden, dass komplexierte<br />

LAS (z.B. durch kationische Tenside) biologisch schlechter abbaubar<br />

s<strong>in</strong>d als re<strong>in</strong>e LAS. Komplexieren bedeutet, dass die LAS mit anderen<br />

Substanzen im Wasser unterschiedliche B<strong>in</strong>dungen e<strong>in</strong>gehen. Die Ab-<br />

bauraten dieser LAS s<strong>in</strong>d noch relativ wenig untersucht.<br />

(vgl. Scharf, Hob<strong>in</strong>ger, Seif; UBA Wien, Seite 4,5)<br />

4.2.3 Stoffbeschreibung <strong>Klärschlamm</strong>:<br />

Kommunales Abwasser ist e<strong>in</strong> Gemisch aus häuslichem und gewerbli-<br />

chem Abwasser, welches geme<strong>in</strong>sam mit gesammelten Niederschlags-<br />

mengen meist <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Mischkanalisation e<strong>in</strong>geleitet wird.<br />

In jedem Haushalt entsteht Abwasser und damit zwangsläufig auch Klär-<br />

schlamm, der bei der für den Schutz von Wasser und Boden notwendi-<br />

gen Abwasserre<strong>in</strong>igung anfällt.<br />

In der mechanischen Re<strong>in</strong>igungsstufe werden wasserunlösliche Stoffe<br />

aus dem Abwasser entfernt, <strong>in</strong> großen Klärbecken kommt das Abwasser<br />

zur Ruhe, so dass die unlöslichen Stoffe mehrheitlich auf den Grund der<br />

Anlage abs<strong>in</strong>ken und dort als sogenannter „Primärschlamm“ abgezogen<br />

werden können.<br />

Er ist durch die zum Teil sehr groben Bestandteile <strong>in</strong>homogen, dickt <strong>in</strong><br />

der Vorklärung auf e<strong>in</strong>en Feststoffgehalt von fünf bis zehn Prozent e<strong>in</strong><br />

und besteht zu e<strong>in</strong>em hohen Anteil aus anorganischen Stoffen.<br />

In ihm s<strong>in</strong>d auch Schwermetalle enthalten.<br />

Das geklärte Abwasser, das noch die wasserlöslichen Stoffe enthält,<br />

fließt anschließend <strong>in</strong> das Belüftungsbecken der biologischen Stufe. Mit<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 7 -

Hilfe des Belebtschlammes erfolgt e<strong>in</strong>e weitere Re<strong>in</strong>igung. Dieser Be-<br />

lebtschlamm besteht hauptsächlich aus aeroben Mikroorganismen.<br />

<strong>Klärschlamm</strong> ist abgestorbene Biomasse aus der biologischen Re<strong>in</strong>i-<br />

gungsstufe.<br />

(vgl. Scharf, Schneider, Zethner; UBA Wien, Seite 14)<br />

4.2.4 HPLC:<br />

HPLC bedeutet High Performance Liquid Chromatographie, was soviel<br />

bedeutet wie Hoch-Leistungs-Flüssigkeits-Chromatographie.<br />

Es handelt sich dabei um e<strong>in</strong>en Trennprozeß, bei welchem das flüssige<br />

Probengemisch zwischen zwei Phasen – der stationären „ruhenden“<br />

Phase und der mobilen „strömenden“ Phase – aufgetrennt wird.<br />

(vgl. Veronika R. Mayer, 1992, S. 14)<br />

Dabei werden verschiedene Trennpr<strong>in</strong>zipien unterschieden:<br />

• Adsorptionschromatographie<br />

• Chromatographie mit Phasenumkehr<br />

• Flüssig – Flüssig Verteilungschromatographie<br />

• Ionenaustauschchromatographie<br />

• Ionenpaarchromatographie<br />

• Ionenchromatographie<br />

• Ausschlußchromatographie<br />

• Aff<strong>in</strong>itätschromatographie<br />

(vgl. Veronika R. Meyer, 1992, S. 4)<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 8 -

Schematischer Aufbau e<strong>in</strong>er HPLC Apparatur :<br />

Quelle: CD – Römpp © 1995 Georg Thieme Verlag<br />

Moderne HPLC Apparaturen haben noch zusätzlich Autosampleranlagen<br />

zur kont<strong>in</strong>uierlichen Probenaufgabe und EDV–Systeme zur Auswertung.<br />

Detektoren:<br />

Der Detektor stellt die Änderung der mobilen Phase fest und muß diese<br />

Änderung <strong>in</strong> e<strong>in</strong> elektrisches Signal umwandeln um dieses auf den Bild-<br />

schirm, Schreiber oder Integrator weiterzuleiten (vgl. Veronika R. Meyer,<br />

1992, S.61).<br />

Wichtige Detektoren <strong>in</strong> der HPLC:<br />

• UV - Detektor<br />

Elutionsmittel<br />

Pum pe<br />

bis 350 bar<br />

mV - Schreiber<br />

Fraktionssammler<br />

• Brechungs<strong>in</strong>dex – Detektor<br />

• Fluoreszenz – Detektor<br />

Probenaufgabe<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

�����������<br />

Trennsäule<br />

Detektor<br />

Signalwandler<br />

• Weitere: Leitfähigkeitsdetektor, Infrarotdetektor;<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 9 -<br />

�����������<br />

������������������������������������������������������<br />

������������������������������������������������������

UV – Detektor:<br />

Dieser Detektor wird von uns auch bei dieser Projektarbeit verwendet.<br />

Pr<strong>in</strong>zip: Das Pr<strong>in</strong>zip beruht auf der Absorptionsfähigkeit verschiedener<br />

Stoffe von UV Strahlung. Die Strahlung durchdr<strong>in</strong>gt die Probelösung und<br />

wird dabei abgeschwächt. Der Unterschied zur ursprünglichen Intensität<br />

wird über e<strong>in</strong>e Photodiode erfaßt und <strong>in</strong> e<strong>in</strong> elektrisches Signal umge-<br />

wandelt. Um die Eigenabsorption der mobilen Phase zu erfassen werden<br />

auch Referenzzellen verwendet, wodurch diese Eigenabsorptionen an-<br />

geglichen werden können. (vgl. Veronika R. Meyer, 1992, S.66)<br />

Beim herkömmlichen UV Detektor muß das Absorptionsmaximum zuerst<br />

bestimmt und dann e<strong>in</strong>gestellt werden.<br />

E<strong>in</strong> Diodenarraydetektor h<strong>in</strong>gegen misst simultan entweder das gesamte<br />

Wellenlängenspektrum oder nur e<strong>in</strong>en bestimmten Wellenlängenbereich.<br />

(siehe auch A. Primer, 1994, S.66).<br />

5. Geräte und Chemikalien:<br />

5.1 Geräte und diverse Materialien:<br />

Extraktionshülsen 22 x 80 mm<br />

Festphasenextraktionssäule RP C – 18 1g, endcapped<br />

z.B.: Macherey-Nagel Art.Nr. 730 015<br />

HPLC Vorsäule LiChrospher 100 RP-8<br />

5µm, 4mm x 4mm ID<br />

HPLC Trennsäule LiChrospher 100 RP-18<br />

5µm, 125 mm x 4mm ID<br />

HPLC – Anlage: „Spectrasystem“ der Fa. Thermo Separation Products<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 10 -

Kolbenhubpipetten 5 ml, 10ml, 1ml<br />

Gradientenpumpe Typ P 2000<br />

Autosampler AS 1000<br />

Diodenarraydetektor UV 6000<br />

Vakuumfiltrationsapparatur mit E<strong>in</strong>fülltrichter;<br />

Verwendete Filter:<br />

Regenerierte Cellulose (für Laufmittel B = Pufferlösung)<br />

PTFE Filtermembran (für Laufmittel A = Acetonitril )<br />

Saugvorrichtung für Festphasenextraktion mit Vakuumpumpe und An-<br />

schlussschläuche<br />

Soxhletextraktionsapparatur<br />

10ml, 100ml, 250ml, 1000 ml Messkolben (Klasse A)<br />

Ultraschallbad<br />

Hammermühle, Ultrazentrifuge<br />

Rotavapor<br />

5.2 Chemikalien:<br />

Chemikalie Zusatz<strong>in</strong>formation<br />

Acetonitril H3C - CN gradient grade<br />

z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />

Methanol CH3OH gradient grade<br />

z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />

Natriumdodecylbenzolsulfonsäure-salz 80 – 85 %<br />

z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />

Formaldehydlösung m<strong>in</strong>. 37% p.A.<br />

z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 11 -

Kaliumhydroxidplätzchen p.A.<br />

z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />

Natriumperchlorat-Monohydrat NaClO4 * H2O p.A.<br />

z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />

Salzsäure HCl 37,5% p.A<br />

z.B. Fa. Fluka oder Merck<br />

Re<strong>in</strong>stwasser hergestellt mit Milli-Q-Plus<br />

6. Durchführung:<br />

6.1 Probennahme und Konservierung:<br />

Die Probennahme des <strong>Klärschlamm</strong>es erfolgt direkt bei der Kläranlage<br />

nach allen Aufarbeitungsschritten. Die Proben haben dabei sehr unter-<br />

schiedliche Konsistenz und Wassergehalte. Die Probe der ARA Dornbirn<br />

zum Beispiel liegt als Granulat vor, h<strong>in</strong>gegen besitzt die Probe der ARA<br />

Hofsteig <strong>in</strong> Hard nur 27 % TS. Die <strong>Klärschlamm</strong>probe wird lyophilisiert<br />

(= gefriergetrocknet), damit sie wasserfrei ist. Anschließend wird mittels<br />

Schneidrotor vorzerkle<strong>in</strong>ert und mit der Zentrifugalmühle fe<strong>in</strong>stgemahlen.<br />

Die Konservierung erfolgt bei – 25 °C <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em entsprechenden Gefäß.<br />

6.2 Probenvorbereitung:<br />

6.2.1 Herstellung der benötigten Lösungen:<br />

a) methanolische KOH Lösung für die Extraktion:<br />

c(KOH) = 0,5 mol/l<br />

M(KOH) = 56,11 g/mol<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 12 -

m = c(KOH) ⋅M(KOH)<br />

m =<br />

0,5 mol/l ⋅56,11g/mol<br />

= 28,055g<br />

b) Herstellung der 25% igen HCl:<br />

Verdünnung erfolgt aus konzentrierter HCl (w=37,5%).<br />

37,5g..............100g<br />

25g.............. x g<br />

x = 66,67 g<br />

Es müssen 67 g der konzentrierten HCl auf 100 g verdünnt werden.<br />

6.2.2 Soxhletextraktion:<br />

250 mg der Probe werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Extraktionshülse gegeben und mit<br />

80 ml methanolischer KOH (c= 0,5 mol/l) 4 Stunden lang extrahiert. Dies<br />

dient zur Extraktion der LAS aus dem <strong>Klärschlamm</strong>. Das Lösungsmittel<br />

wird im Rotavapor entfernt (T = 50 °C). Es bleiben ca. 5-10 ml Rück-<br />

stand, die nicht e<strong>in</strong>gedampft werden können. Der Rückstand wird <strong>in</strong> 30<br />

ml Wasser/Methanol (30/70 V/V) aufgenommen und mit 25%-iger HCl<br />

auf pH=1 e<strong>in</strong>gestellt.<br />

auf 1l<br />

Anschließend wird die Probe im Ultraschallbad ca. 1 m<strong>in</strong> lang behandelt,<br />

um das Kaliumchlorid <strong>in</strong> Lösung zu br<strong>in</strong>gen (= Soxhletextrakt).<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 13 -

6.2.3 Festphasenre<strong>in</strong>igung:<br />

Die C–18 Säule wird mit 3 ml Methanol und mit 2 ml 0,1 mol/l HCl kondi-<br />

tioniert. Anschließend wird der Soxhletextrakt mit e<strong>in</strong>er Geschw<strong>in</strong>digkeit<br />

von etwa 4 ml /m<strong>in</strong> über die C–18 Säule gesaugt. Die Säule wird danach<br />

mit 2 ml 0,1 mol/l HCl gewaschen. Die LAS werden mit 9 ml (3x3 ml)<br />

Methanol <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en 10 ml Messkolben eluiert. Dann wird mit Methanol auf<br />

10 ml aufgefüllt (= Probenextrakt).<br />

HINWEIS: Während des gesamten Vorganges darf die Säule nicht trok-<br />

kenlaufen !<br />

6.3 Analytik:<br />

6.3.1 HPLC:<br />

Nach Inbetriebnahme der gesamten Anlage (Software hochfahren, Pum-<br />

pe, Autosampler, Degasser (zur Entgasung der Laufmittel) und Detektor<br />

e<strong>in</strong>schalten) wird das gesamte System durch das PURGE Ventil entlüf-<br />

tet. Ebenfalls wird die Spritze des Autosamplers entgast. Vor e<strong>in</strong>er Mes-<br />

sung muß die Anlage konditioniert werden, <strong>in</strong>dem man e<strong>in</strong> Laufmittelge-<br />

misch, welches bereits die bei der späteren <strong>Analyse</strong> verwendeten Kom-<br />

ponenten enthält, ca. 12-24h lang durch die Säule pumpt.<br />

6.3.1.1 Herstellung der Lösungen:<br />

a) Herstellung des Laufmittels A (Acetonitril):<br />

1 l Acetonitril gradient grade z.B. der Fa. Fluka werden über e<strong>in</strong>en<br />

PTFE – Filter vakuumfiltriert (Vakuumfiltrationsapparatur), um die gelöste<br />

Luft zu entfernen. Auch kann mittels Ultraschallbad noch zusätzlich ent-<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 14 -

gast werden. Allerd<strong>in</strong>gs stellte sich heraus, dass die Vakuumfiltration die<br />

wesentlich effizientere Methode ist.<br />

b) Herstellung des Laufmittels B (NaClO4*H2O c = 0,1 mol/l <strong>in</strong> AcN / H2O<br />

(25/75 V/V)):<br />

M(NaClO4 . H2O) = 140,46 g/mol<br />

c = 0,1 mol/l<br />

m(NaClO4 . H2O) = c . V . M(NaClO4 . H2O) = 14,046g<br />

Es müssen ca. 14 g e<strong>in</strong>gewogen werden.<br />

Diese 14 g <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em 1000ml – Meßkolben mit AcN / H2O (25/75 V/V) auf<br />

1l gelöst. Anschließend wird die Lösung über e<strong>in</strong>en<br />

Regenerierte-Cellulose-Filter entgast.<br />

c) Stammlösung LAS-Standard:<br />

1g Natriumdodecylbenzosulfonat wird e<strong>in</strong>gewogen und 1 ml Formalde-<br />

hydlösung dazugegeben. Anschließend wir mit Re<strong>in</strong>stwasser auf 100ml<br />

aufgefüllt. Die Stammlösung enthält dann 10g LAS /l.<br />

Dabei ist zu beachten, dass ke<strong>in</strong>e Standardsubstanz verloren geht, da<br />

das Natriumdodecylbenzosulfonat sehr stark schäumt.<br />

Deshalb ist zu empfehlen, zuerst etwa 95 ml Re<strong>in</strong>stwasser <strong>in</strong> den Meß-<br />

kolben zu geben und anschließend die Standardsubstanz h<strong>in</strong>zuzufügen.<br />

Zum Lösen wurde auch im Ultraschallbad gearbeitet.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 15 -

d) Kalibrierlösungen:<br />

Es werden 6 Kalibrierstandards zu je 100 ml hergestellt:<br />

Nr. Konz. Volumen der<br />

[mg LAS/l] Stammlösung [ml]<br />

1 10 0,1<br />

2 50 0,5<br />

3 100 1,0<br />

4 150 1,5<br />

5 200 2,0<br />

6 250 2,5<br />

Die Standards werden mit Methanol auf 100 ml aufgefüllt !<br />

6.3.1.2 HPLC E<strong>in</strong>stellungen:<br />

Methode: Gradientenelution (<strong>l<strong>in</strong>earer</strong> Gradient):<br />

Zeit<br />

[m<strong>in</strong>]<br />

Laufmittel A<br />

Acetonitril<br />

[%]<br />

Laufmittel B<br />

0,1 mol/l NaClO4*H2O <strong>in</strong><br />

AcN / H2O (25/75 V/V) [%]<br />

Fluss<br />

[ml/m<strong>in</strong>]<br />

0 15 85 1<br />

1 15 85 1<br />

10 40 60 1<br />

15 40 60 1<br />

20 70 30 1<br />

25 70 30 1<br />

26 15 85 1<br />

30 15 85 1<br />

Wellenlänge Diodenarraydetektor = 225 nm<br />

Injektionsvolumen = 20 µL<br />

Messwert = Peakfläche <strong>in</strong> gerätespezifischen Flächene<strong>in</strong>heiten<br />

Kalibrierung erfolgt über Gruppenpeaks: Start – Zeit: 7,767 m<strong>in</strong><br />

End – Zeit: 15,304 m<strong>in</strong><br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 16 -

Auswertung mit dem Programm „QSA“ (Qualitätssicherung <strong>in</strong> der Analy-<br />

tischen Chemie): Die Peakfläche wird um den Faktor 1000 verr<strong>in</strong>gert<br />

e<strong>in</strong>gegeben, da das Programm nur acht Stellen darstellen kann.<br />

Das QSA – Programm berechnet den Arbeitsbereich und die Nachweis-<br />

grenze der Methode. Weiters wird e<strong>in</strong> L<strong>in</strong>earitätstest durchgeführt. Die<br />

Ergebnisse der Berechnungen werden auch als Diagramme graphisch<br />

dargestellt.<br />

Die QSA Ausdrucke s<strong>in</strong>d im Anhang Teil 2 dargestellt.<br />

Weiters s<strong>in</strong>d sämtliche Parameter, die zur Steuerung der HPLC–Anlage<br />

<strong>in</strong> der Software „Chrom Quest“ e<strong>in</strong>zustellen waren, im Anhang Teil 1 zu<br />

f<strong>in</strong>den.<br />

E<strong>in</strong> mathematisches Rechenbeispiel zur Auswertung ist im Kapitel Qua-<br />

litätssicherung unter Punkt 6.4.2. zu f<strong>in</strong>den.<br />

6.4 Qualitätssicherung:<br />

6.4.1 Def<strong>in</strong>itionen:<br />

a) Statistische Grundbegriffe:<br />

Relative Verfahrensstandardabweichung (Variationskoeffizient) <strong>in</strong> %:<br />

Der Variationskoeffizient ist e<strong>in</strong>e relative Angabe. Er ist e<strong>in</strong> Maß dafür,<br />

wie hoch die durchschnittliche Abweichung der Meßpunkte vom Mittel-<br />

wert <strong>in</strong> % ist.<br />

Mittelwert:<br />

Summe aller E<strong>in</strong>zelwerte dividiert durch die Anzahl der Meßwerte.<br />

(Arithmetisches Mittel)<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 17 -

Zufällige Fehler:<br />

Die zufälligen Fehler s<strong>in</strong>d bed<strong>in</strong>gt durch nicht-systematische E<strong>in</strong>flüsse.<br />

Ihre vollständige Elim<strong>in</strong>ation ist nicht immer möglich. Um e<strong>in</strong>en möglichst<br />

genauen Meßwert zu bekommen, muss man die Messung mehrmals<br />

wiederholen. Die zufälligen Fehler können als absolute und relative<br />

Fehler bestimmt werden.<br />

Reststandardabweichung:<br />

Die Reststandardabweichung ist die Standardabweichung der Residuen<br />

(=die vertikale Abweichung der Messpunkte zur Ausgleichsgerade). Bei<br />

Normalverteilung der Residuen liegen etwa 95% <strong>in</strong>nerhalb der doppelten<br />

Standardabweichung des Regressionswertes.<br />

Standardabweichung:<br />

Sie zeigt an, wie weit die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert<br />

ist. Ist die Abweichung sehr groß, liegen die Meßwerte eher außerhalb.<br />

E<strong>in</strong>e große Standardabweichung besagt, dass die Messwerte um den<br />

Regressionswert weit gestreut s<strong>in</strong>d. Ist die Standardabweichung sehr<br />

ger<strong>in</strong>g, liegen sie sehr nahe am Trend.<br />

Varianz:<br />

Die Varianz ist die Summe der quadrierten Abweichungen der e<strong>in</strong>zelnen<br />

Werte e<strong>in</strong>es Datenbündels vom Mittelwert, dividiert durch die Anzahl der<br />

Beobachtungen. Die Varianz ist also e<strong>in</strong> Maß dafür, wie weit die e<strong>in</strong>zel-<br />

nen Werte von Mittelwert entfernt liegen. Die Varianz ist ebenfalls e<strong>in</strong><br />

Streuungsmaß.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 18 -

) Begriffe der Analytischen Qualitätssicherung:<br />

Qualität:<br />

Gesamtheit der Merkmale und der Merkmalswerte e<strong>in</strong>es Gegenstandes<br />

bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse<br />

zu erfüllen. (vgl. W. Funk, 1992, S. XV)<br />

Qualitätssicherung:<br />

Gesamtheit der Tätigkeiten des Qualitätsmanagement, der Qualitätspla-<br />

nung, der Qualitätslenkung und der Qualitätsprüfungen.<br />

• Qualitätsmanagement: Derjenige Aspekt der<br />

Gesamtführungsaufgabe, welcher die Qualitätspolitik festlegt und zur<br />

Ausführung br<strong>in</strong>gt.<br />

• Qualitätsplanung: Auswählen, klassifizieren und gewichten der Qua-<br />

litätsmerkmale sowie konkretisieren der Qualitätsforderung unter Be-<br />

rücksichtigung von Anspruchsniveau und Realisierungsmöglichkei-<br />

ten.<br />

• Qualitätslenkung: Überwachung der Werte der Qualitätsmerkmale im<br />

H<strong>in</strong>blick auf die gegebenen Forderungen sowie Korrekturmaßnah-<br />

men.<br />

• Qualitätsprüfung: Feststellen, <strong>in</strong>wieweit der Qualitätsgegenstand die<br />

Qualitätsforderung erfüllt.<br />

(vgl. W.Funk, 1992, S. XV)<br />

<strong>Analyse</strong>nverfahren:<br />

Bezieht sich nur auf die Bestimmung e<strong>in</strong>es def<strong>in</strong>ierten Stoffs und die<br />

Auswertung der Meßwerte. (vgl. W.Funk, 1992, S. XVII)<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 19 -

<strong>Analyse</strong>nmethode:<br />

Komb<strong>in</strong>ation des <strong>Analyse</strong>verfahrens mit speziellen (objektabhängigen)<br />

Vorbereitungstechniken (Probennahme, Probenvorbereitung).<br />

(vgl. W.Funk, 1992, S. XVII)<br />

Systematische Abweichung:<br />

Die systematische Abweichung ist der Unterschied zwischen dem Er-<br />

wartungswert e<strong>in</strong>es Merkmals und dem richtigen bzw. wahrem Wert die-<br />

ses Merkmals.<br />

Konstant systematische Abweichung: Der Betrag des systematischen<br />

Fehlers ist unabhängig vom Betrag des <strong>Analyse</strong>nergebnisses (z.B. im-<br />

mer 21 µ/l zuwenig gemessen).<br />

Proportional systematische Abweichung: Der Betrag des systematischen<br />

Fehlers steigt und fällt mit dem Betrag des <strong>Analyse</strong>nergebnisses (z.B.<br />

immer 10% zuviel gemessen). (vgl. W.Funk, 1992, S. XXI)<br />

Grober Fehler:<br />

E<strong>in</strong> grober Fehler ist e<strong>in</strong>e Abweichung, die nachweislich bei korrektem<br />

Arbeiten leicht zu vermeiden wäre. (vgl. W.Funk, 1992, S. XXI)<br />

Kalibrieren:<br />

Das Kalibrieren e<strong>in</strong>es Systems ist die Ermittlung und Festlegung e<strong>in</strong>es<br />

funktionalen Zusammenhangs zwischen e<strong>in</strong>er zähl- bzw. meßbaren<br />

Größe und e<strong>in</strong>er zu bestimmenden Konzentration (Aktivität, Häufig-<br />

keit,...) aus Daten, die im allgeme<strong>in</strong>en mit zufälligen Abweichungen be-<br />

haftet s<strong>in</strong>d. (vgl. W.Funk, 1992, S. XXII)<br />

Präzision:<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 20 -

Die Präzision ist e<strong>in</strong>e qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der ge-<br />

genseitigen Annäherung vone<strong>in</strong>ander unabhängiger <strong>Analyse</strong>nergebnisse<br />

bei mehrfacher Anwendung e<strong>in</strong>es festgelegten <strong>Analyse</strong>verfahrens unter<br />

vorgegebener Bed<strong>in</strong>gungen.<br />

Die Bed<strong>in</strong>gung, unter denen die <strong>Analyse</strong>ergebnisse gewonnen werden,<br />

s<strong>in</strong>d genau anzugeben.<br />

Man unterscheidet vor allem zwischen der Wiederholpräzision und der<br />

Vergleichspräzision. (vgl. W.Funk, 1992, S. XIX)<br />

Wiederholpräzision:<br />

Wiederholpräzision ist e<strong>in</strong>e qualitative Bezeichnung für das Ausmaß der<br />

gegenseitigen Annäherung der <strong>Analyse</strong>nergebnisse unter Wiederholbe-<br />

d<strong>in</strong>gungen.<br />

Wiederholbed<strong>in</strong>gungen:<br />

Bei der Gew<strong>in</strong>nung vone<strong>in</strong>ander unabhängiger <strong>Analyse</strong>nergebnisse<br />

geltende Bed<strong>in</strong>gungen, bestehend <strong>in</strong> der wiederholten Anwendung des<br />

festgelegten <strong>Analyse</strong>verfahrens/Methode am identischen Objekt (glei-<br />

ches Material/gleiche Probe) <strong>in</strong> kurzen Zeitabständen (unmittelbar h<strong>in</strong>-<br />

tere<strong>in</strong>ander) mit derselben Geräteausrüstung (sowie mit den selben<br />

Hilfsmaterialien) am selben Ort (im selben Labor). (vgl. W.Funk, 1992, S.<br />

XIX)<br />

Vergleichpräzision:<br />

Die Vergleichspräzision ist e<strong>in</strong>e qualitative Bezeichnung für das Ausmaß<br />

der gegenseitigen Annäherung der <strong>Analyse</strong>nergebnisse unter Ver-<br />

gleichsbed<strong>in</strong>gungen.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 21 -

Vergleichsbed<strong>in</strong>gungen:<br />

Bei der Gew<strong>in</strong>nung vone<strong>in</strong>ander unabhängiger <strong>Analyse</strong>nergebnisse<br />

geltende Bed<strong>in</strong>gungen, bestehend <strong>in</strong> der Anwendung des festgelegten<br />

<strong>Analyse</strong>nverfahrens/Methode am identischen Objekt (gleiches Materi-<br />

al/gleiche Probe) mit verschiedener Geräteausrüstung (und mit ver-<br />

schiedene Hilfsmaterialien) an verschiedenen Orten (<strong>in</strong> verschiedenen<br />

Labors).<br />

(vgl. W.Funk, 1992, S. XX)<br />

Matrix:<br />

Die Matrix e<strong>in</strong>es Materials ist die Gesamtheit aller Bestandteile dieses<br />

Materials und ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften e<strong>in</strong>-<br />

schließlich der gegenseitigen Bee<strong>in</strong>flussungen.<br />

(vgl. W.Funk, 1992, S. XXI)<br />

6.4.2 Händische Auswertung (Rechengang):<br />

Die Auswertung erfolgt im Normalfall über e<strong>in</strong>e Auswertesoftware.<br />

Methodenfaktor = 40; D.h. Bei der Berechnung der Kalibrierkurve<br />

werden die Konzentrationen der Meßwerte mit Faktor 40 multipliziert,<br />

da im Zuge der Probenvorbereitung e<strong>in</strong>e 40-fache Verdünnung erfolgt.<br />

Berechnung der Kalibriergerade:<br />

Grundlegende Geradengleichung:<br />

y = a + b ⋅ x<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 22 -

Steigung:<br />

= i x<br />

1<br />

N<br />

Achsenabschnitt: a = y − b * x wobei: x * ∑<br />

und i x b a y * + =<br />

Daraus ergibt sich die Geradengleichung, womit unbekannte Messwerte<br />

berechnet werden können.<br />

Die weiter angeführten Formeln dienen zur händischen Ermittlung der<br />

Verfahrenskenndaten unter Zugrundelegung e<strong>in</strong>es l<strong>in</strong>earen Zusammen-<br />

hanges:<br />

Reststandardabweichung:<br />

Verfahrensstandardabweichung:<br />

s<br />

y<br />

−<br />

=<br />

− 2<br />

∑( y yˆ<br />

i i )<br />

N<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 23 -<br />

2<br />

sy<br />

sxo<br />

=<br />

b<br />

Wobei: y ˆ i = a + b * xi<br />

Verfahrensvariationskoeffizient = rel. Verfahrensstandardabweichung:<br />

Erklärung der Symbole:<br />

b<br />

∑[<br />

( xi<br />

− x)<br />

* ( y i − y ) ]<br />

∑(<br />

xi<br />

− x)<br />

= 2<br />

s<br />

Vxo<br />

=<br />

x<br />

xo<br />

*100(%)<br />

x Konzentration an LAS <strong>in</strong> mg/kg TS<br />

x Arithmetischer Mittelwert von x<br />

y gerätespezifische Flächene<strong>in</strong>heit<br />

y Arithmetischer Mittelwert von y<br />

a Achsenabschnitt der Kalibrierfunktion<br />

b Steigung der Kalibrierfunktion

xi<br />

yi<br />

sy<br />

Konzentration der i-ten Standardprobe<br />

Messwert der i-ten Standardprobe<br />

Reststandardabweichung<br />

sxo Verfahrensstandardabweichung<br />

Vxo Verfahrensvariationskoeffizient<br />

Berechnung der Wiederf<strong>in</strong>dungsraten:<br />

Dies wird anhand von Aufstockversuchen ermittelt.<br />

E<strong>in</strong>e Probe mit e<strong>in</strong>em Gehalt von 4617 mg/kg LAS wurden mit drei Na-<br />

triumdodecylbenzolsulfonat-Standards (ß=2000, 5000, 4000 mg/kg TS)<br />

aufgestockt.<br />

Probenbezeichnung A1 A2 A3 A4 A5 A6<br />

verdünnt verdünnt<br />

Anmerkung<br />

1+1 1+1<br />

Aufgestockte Menge<br />

[mg/kg TS] 2000 2000 5000 5000 4000 4000<br />

Menge LAS von TS<br />

[mg/kg] 4617 4617 4617 4617 2308 2308<br />

Gesamt [mg/kg] 6617 6617 9617 9617 6308 6308<br />

Gemessen 6252 6405 9803 9768 5902 7105<br />

x Ax und A x+1 6328,5 9785,5 6503,5<br />

x m<strong>in</strong>us LAS von TS 1711,5 5168,5 4195,5<br />

Wiederf<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> % 85,58 % 103,37 % 104,89 %<br />

Daraus ergibt sich e<strong>in</strong>en mittlere Wiederf<strong>in</strong>dung von 98%.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 24 -

6.4.3 Verfahrenskenndaten:<br />

Kalibrierfunktion: y = 4,4107x + 90,10<br />

Steigung b = 4,4107 [area/mg/kg]<br />

Achsenabschnitt a = 90,10 [area-units]<br />

Arbeitsbereich: 1600 bis 10.000 mg/kg<br />

Sy = Reststandardabweichung = 765,814<br />

Sxo = Verfahrensstandardabweichung = 173,625<br />

Vxo = Verfahrensvariationskoeffizient = 3,43 %<br />

6.4.4 Diskussion der QSA Ausdrucke (Graphische Darstellungen):<br />

L<strong>in</strong>earitätstest (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 1)<br />

Beim Anpassungstest nach Mandel wird aus den beiden Reststandar-<br />

dabweichungen des l<strong>in</strong>earen Trends sy1 und des Trends 2. Grades sy2<br />

die Differenz der Varianzen DS 2 berechnet. Aus DS 2 kann der Prüfwert<br />

PW berechnet werden. Dieser wird mit e<strong>in</strong>em Tabellenwert, dem F–Wert<br />

(P=99%) vergleichen.<br />

Da der Prüfwert Wert kle<strong>in</strong>er als der Tabellenwert F ist, wird durch die<br />

Kalibrierfunktion 2. Grades ke<strong>in</strong>e signifikant bessere Anpassung erreicht.<br />

Die L<strong>in</strong>earität kann damit angenommen werden.<br />

Verfahrenskenndaten der l<strong>in</strong>earen Kalibrierfunktion:<br />

(siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 2)<br />

Verfahrensstandardabweichung sxo:<br />

Sie zeigt an, wie hoch die durchschnittliche Abweichung der Messwerte<br />

vom Mittelwert ist.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 25 -

Ist die Abweichung sehr groß, liegen die Messwerte eher außerhalb der<br />

Ausgleichsgerade. Ist die Standardabweichung sehr ger<strong>in</strong>g, liegen sie<br />

sehr nahe an der Ausgleichsgerade. Die Standardabweichung ist e<strong>in</strong>e<br />

absolute Abweichung.<br />

Reststandardabweichung sy:<br />

Die Reststandardabweichung ist die Standardabweichung der Residuen.<br />

Bei e<strong>in</strong>er Normalverteilung der Messwerte liegen etwa 95% der Residu-<br />

en <strong>in</strong>nerhalb der doppelten Standardabweichung des Regressionswer-<br />

tes.<br />

Bestimmungsgrenze VBrel [%]:<br />

Die Bestimmungsgrenze des analytischen Grundverfahrens ist def<strong>in</strong>iert<br />

als die kle<strong>in</strong>ste Konzentration e<strong>in</strong>er Substanz, die mit e<strong>in</strong>er vorgegebe-<br />

nen <strong>Analyse</strong>npräzision, ausgedrückt als relativer Vertrauensbereich<br />

VBrel, bestimmt werden kann.<br />

Der Wert der Bestimmungsgrenze ist daher abhängig vom größten zufäl-<br />

ligen Fehler, der bei der Angabe von Ergebnissen noch toleriert werden<br />

kann.<br />

(vgl. W.Funk, 1992, S. 27)<br />

Kalibriergerade (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 3)<br />

Kalibrierfunktion: y = 4,41074 * x + 90,10<br />

� b (Steigung) = 4,41074 [area/mg/kg]<br />

� a (Achsenabschnitt) = 90,10 [area-units]<br />

Anzahl Standards: N = 6<br />

Vertrauensbereich: p=95%<br />

Abszisse: Konzentration an LAS <strong>in</strong> mg / kg Trockensubstanz<br />

Ord<strong>in</strong>ate: Gerätespezifische Flächene<strong>in</strong>heit<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 26 -

Die Kalibriergerade stellt die Basis für die weitergehende statistische<br />

Auswertung der Proben dar. Es werden Standards mit unterschiedlichen<br />

Konzentrationen an Natriumdodecylbenzolsulfonat, dem repräsentativen<br />

LAS, gemessen und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Koord<strong>in</strong>atensystem, Konzentration gegen<br />

Messwert, aufgetragen. In den 95% Vertrauensbereich Banden bef<strong>in</strong>den<br />

sich 95% aller Meßwerte.<br />

E<strong>in</strong>e Ausgleichsgerade wird durch die Meßpunkte gezogen, durch die<br />

die Konzentration an LAS <strong>in</strong> den Proben bestimmt werden kann. Die<br />

Steigung k der Ausgleichsgerade stellt die Empf<strong>in</strong>dlichkeit der Methode<br />

dar, da je steiler die Ausgleichsgerade ist, desto empf<strong>in</strong>dlicher ist die<br />

Methode, da pro Meßwertänderung die Änderung der Konzentration hö-<br />

her ist als bei e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen Steigung.<br />

Residuen (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 4)<br />

Abszisse: Konzentration an LAS <strong>in</strong> mg / kg Trockensubstanz<br />

Ord<strong>in</strong>ate: Gerätespezifische Flächene<strong>in</strong>heit<br />

Die Residuen stellen die vertikale Abweichungen der Meßwerte (Stan-<br />

dards) von der Ausgleichsgerade dar. Diese Darstellung ist e<strong>in</strong>e Hilfe zur<br />

Identifizierung der Art der Ausgleichsgerade (l<strong>in</strong>ear, 2. Grades). Da die<br />

Anzahl der Residuen e<strong>in</strong>e große Rolle spielt, ist z.B. die Identifizierung<br />

der Ausgleichsgerade 2. Grades mit der ger<strong>in</strong>gen Anzahl von 6 Stan-<br />

dards recht unsicher, da die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit zur richtigen Erkennung<br />

der Art der Ausgleichsgerade mit fallender Anzahl der Meßpunkte eben-<br />

falls s<strong>in</strong>kt.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 27 -

Absolute Unpräzision (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 5)<br />

Aus dem Diagramm Vertrauensbereich [mg/kg] gegen Konzentration<br />

kann abgelesen werden, <strong>in</strong> welchem Bereich die Abweichung des Ist-<br />

wertes vom wahren Wert liegt. Die niedrigste Abweichung vom wahren<br />

Wert ist <strong>in</strong> der Mitte des Arbeitsbereiches (bei etwa 5000 mg LAS/kg TS)<br />

gegeben, während die höchste Abweichung an den beiden Arbeitsbe-<br />

reichsgrenzen liegt. (z.B.: absolute Abweichung von 500 mg/kg TS bei<br />

Meßwert von 5000 mg/kg TS; absolute Abweichung von 700 mg/kg TS<br />

bei e<strong>in</strong>em Meßwert von 10.000 mg/kg TS.)<br />

Relative Unpräzision (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 6)<br />

Die relative Unpräzision gibt die Abweichung des Istwertes vom wahren<br />

Wert <strong>in</strong> % des Vertrauensbereiches (95%) an. Der Fehler ist im niederen<br />

Konzentrationsbereich bedeutend höher, als im hohen Konzentrations-<br />

bereich, da z.B. e<strong>in</strong>e Abweichung des Istwertes vom wahren Wert von<br />

500 bei e<strong>in</strong>er Konzentration von 2000 mg/kg bedeutend höher ist, als<br />

dieselbe Abweichung bei e<strong>in</strong>er Konzentration von 8000 mg/kg.<br />

Nachweisgrenze (siehe Anhang ���� QSA Ausdrucke Nr. 7)<br />

Die Nachweisgrenze XN kennzeichnet den Messwert, unterhalb dessen<br />

die Nachweismethode ke<strong>in</strong>en zuverlässigen Messwert liefern.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 28 -

6.5 Kurzbeschreibung der Methode (Flußschema):<br />

Probennahme und Konservierung<br />

Probenvorbereitung<br />

1. Gefriertrocknen<br />

2. Zerkle<strong>in</strong>ern<br />

3. Mahlen<br />

Extraktion der Proben<br />

Chromatographie der Probenextrakte<br />

Auswertung der Messungen, Ergebnisse<br />

Herstellung der Stammlösung (10g<br />

LAS/l) und Kalibrierlösungen<br />

Kalibrierung<br />

Berechnung der Verfahrensparameter<br />

(Validierung)<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 29 -

7. Ergebnisse:<br />

7.1 Tabellarische Zusammenfassung der Ergebnisse:<br />

Nr. Proben ID Area Konzentration Mittelwerte<br />

[area-units] [mg/kg] [mg/kg TS]<br />

1 Bl<strong>in</strong>dwert 1235 260<br />

2 Bl<strong>in</strong>dwert 840 170 215<br />

3 Aufst. 1 28236 6381<br />

4 Aufst. 2 28928 6538 6460<br />

5 Aufst. 3 44274 10017<br />

6 Aufst. 4 44117 9982 10000<br />

7 Aufst. 5 27674 6254<br />

8 Aufst. 6 33310 7532 6893<br />

9 ARA Dornbirn2 21155 4776<br />

10 ARA Dornbirn2 20548 4638 4707<br />

11 ARA Hofsteig2 16117 3634<br />

12 ARA Hofsteig2 17654 3982 3808<br />

13 ARA Hohenems 18873 4258<br />

14 ARA Hohenems 16564 3735 3970<br />

15 ARA Feldkirch 20589 4648<br />

16 ARA Feldkirch 18812 4245 4447<br />

17 ARA Bregenz 46670 10561<br />

18 ARA Bregenz 41517 9392 9977<br />

19 ARA Dornbirn1 25117 5674<br />

20 ARA Dornbirn1 23858 5389 5532<br />

21 ARA Hofsteig1 24652 5569<br />

22 ARA Hofsteig1 24437 5520 5546<br />

23 ARA Montafon 33661 7611<br />

24 ARA Montafon 30649 6928 7270<br />

25 ARA Bezau 18437 4160<br />

26 ARA Bezau 18775 4236 4198<br />

27 ARA Leiblachtal 2539 555<br />

28 ARA Leiblachtal 3293 726 641<br />

29 ARA Rotachtal 23081 5212<br />

30 ARA Rotachtal 24658 5570 5391<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 30 -

7.2 Bewertung und Interpretation der Ergebnisse:<br />

Im Rahmen der von uns untersuchten Kläranlagen beträgt der ermittelte<br />

Durchschnittswert der Konzentrationen an LAS 5000 mg/kg TS. In der<br />

benachbarten Ostschweiz lagen die mittlere Konzentration an LAS bei<br />

4000mg/kg TS (Quelle: Projekt Nr. 4.645.0.83.07 des Nationalen For-<br />

schungsprogramms Nr. 7D; 1983). Der Bereich an LAS-Konzentrationen<br />

lag zwischen 500 und 11.900 mg/kg TS, welcher <strong>in</strong> etwa mit dem Kon-<br />

zentrationsbereich <strong>in</strong> <strong>Vorarlberg</strong> zu vergleichen ist (500-11000mg/kg<br />

TS). Weiters ergab die <strong>Analyse</strong> von Schlämmen aus den USA, der BRD<br />

und aus F<strong>in</strong>nland sowie auch Messungen anderer Autoren ebenfalls<br />

Konzentrationen <strong>in</strong> der Grössenordnung von e<strong>in</strong>igen g LAS pro kg TS.<br />

In der deutschen „Umweltpraxis“ Ausgabe 3/2001 wird die Novellierung<br />

der EG-<strong>Klärschlamm</strong>richtl<strong>in</strong>ie 86/278/ EWG diskutiert. Dar<strong>in</strong> wird von<br />

der EU Kommission Abteilung Umwelt e<strong>in</strong> Grenzwert von 2600mg/kg TS<br />

vorgeschlagen.<br />

7.3 Verfassung der SOP:<br />

Teil der Aufgabe dieses Projektes war auch die Verfassung e<strong>in</strong>er SOP<br />

(=Standard Arbeitsanweisung). SOP‘s im H<strong>in</strong>blick auf die analytische<br />

Qualitätssicherung werden von <strong>in</strong>ternationalen Normen (ISO 17025) so-<br />

wie von nationalen Gesetzen gefordert, um gleichbleibende Qualität und<br />

<strong>in</strong>ternationale Vergleichbarkeit der <strong>Analyse</strong>nergebnisse zu gewährlei-<br />

sten. Die Struktur sowie das Layout der SOP s<strong>in</strong>d vom Umwelt<strong>in</strong>stitut<br />

vorgegeben, wofür ebenfalls e<strong>in</strong>e SOP besteht. Die erarbeitete SOP<br />

kann im Anhang e<strong>in</strong>gesehen werden.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 31 -

8. Literaturverzeichnis:<br />

- BEYER Walter: Lehrbuch der organischen Chemie, 23. Auflage;<br />

S. Hirzel Verlag Stuttgart<br />

- BERGS G. Claus, KREBSBACH Alfons: Umweltpraxis;<br />

Ausgabe 3/2001;<br />

- BLIEFERT Claus: Umweltchemie; 2. Auflage; VCH-<br />

Verlagsgesellschaft<br />

- CRESSER M.S., MARR I.L., OTTENDORFER L.J.: Umweltanalytik;<br />

Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York<br />

- DAMMANN V., DONNEVERT G., FUNK W.: Qualitätssicherung <strong>in</strong> der<br />

Analytischen Chemie; ISBN 3-527-28291-2<br />

- GIGER Walter, BRUNNER H. Paul, AHEL Marijan, MCEVOY James,<br />

MARCOMINI Antonio, SCHAFFNER Christian: Gas, Wasser, Abwas-<br />

ser 67. Jahrgang 1987 Nr. 3;<br />

- Handbuch Chrom Quest<br />

- HOBINGER Peter, SCHARF Sigrid, SEIF Peter: LAS <strong>in</strong> der Umwelt;<br />

UBA Wien;<br />

- MEYER R. Veronika: Praxis für HPLC, 7. Auflage; Salle + Sauerlän-<br />

der Verlag 1992; ISBN 3-7941-2792-7 (Sauerländer)<br />

- PRIMER A.: HPLC for enviromental analysis; ISBN 12-5091-9750E<br />

- RUMP Hermann Hans: Laborhandbuch für die Untersuchung von<br />

Wasser, Abwasser und Boden, 3. Auflage; Wiley- VCH- Verlag<br />

ISBN 3-527-28888-0<br />

- SCHARF Sigrid, SCHNEIDER Manfred, ZETHNER Gerhard: Zur Si-<br />

tuation der Verwertung und Entsorgung des kommunalen Klär-<br />

schlammes <strong>in</strong> Österreich; UBA Wien;<br />

- UBA <strong>Analyse</strong>nvorschrift und UBA <strong>Analyse</strong>nbericht; Umweltbundes-<br />

amt Wien<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 32 -

- DIN Normen:<br />

- Nachweis-, Erfassungs- und Bestimmungsgrenze; DIN 32 645<br />

- Allgeme<strong>in</strong>e Angaben; DIN 38 402, Teil 51<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 33 -

9. Schlußwort:<br />

Die Erstellung dieser Methode war e<strong>in</strong>e sehr <strong>in</strong>teressante und berei-<br />

chernde Aufgabe für uns alle. Es wurde uns während dieser sechs Mo-<br />

nate e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> den Berufsalltag des Umwelt<strong>in</strong>stitutes gewährt, wel-<br />

cher <strong>in</strong> unserer Zukunft sicher von großem Vorteil se<strong>in</strong> wird.<br />

Wir möchten uns deshalb an dieser Stelle nochmals bei unseren Betreu-<br />

ern für die große Unterstützung bedanken und hoffen dem Leser dieses<br />

Berichtes e<strong>in</strong>en ausreichenden Überblick gegeben zu haben.<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 34 -

10. Anhang:<br />

Teil 1: Allgeme<strong>in</strong>e Methoden Parameter<br />

Teil 2: QSA Ausdrucke (Statistik, Kalibrierung)<br />

Teil 3: Beispielchromatogramme<br />

Teil 4: Graphische Darstellung der Messwerte<br />

Teil 5: SOP (Standardarbeitsanweisung)<br />

LAS <strong>in</strong> <strong>Klärschlamm</strong> - 35 -