UNIVERSITÄT STUTTGART - Institut für Thermodynamik und ...

UNIVERSITÄT STUTTGART - Institut für Thermodynamik und ...

UNIVERSITÄT STUTTGART - Institut für Thermodynamik und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

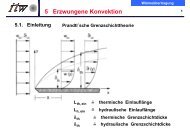

Aufgabe 1 (12 Punkte)<br />

Zur kombinierten Erzeugung von Blockeis <strong>und</strong> Heizwärme wird der folgende reversible Prozess<br />

betrachtet: 1000 kg Wasser werden zunächst von 20 °C bei p= 1 bar bis zum Gefrierpunkt 0 °C<br />

abgekühlt <strong>und</strong> anschließend vollständig gefroren. Dies erfolgt mit einer kontinuierlich (stationär)<br />

arbeitenden Kältemaschine.<br />

Die Kältemaschine (linksgängiger Stirlingprozess) wird mit m� KM � 0,1625 kg/s Helium als<br />

Arbeitsmittel (ideales Gas, cp= 5,234 kJ/(kg K), cv= 3,211 kJ/(kg K)) im Druckbereich zwischen<br />

pmax= 30 bar <strong>und</strong> pmin= 1,5 bar betrieben. Dabei werden die folgenden idealisierten<br />

Zustandsänderungen durchlaufen:<br />

1-2: Reversibel isotherme Expansion bei �1= -8 °C mit Wärmeaufnahme vom Wasserbehälter K.<br />

2-3: Reversibel isochore Wärmezufuhr durch vollständige innere Wärmeübertragung. Der Druck<br />

im Zustand 3 beträgt p3= 2 bar.<br />

3-4: Reversibel isotherme Verdichtung mit Wärmeabgabe an das Wärmereservoir H.<br />

4-1: Reversibel isochore Wärmeabgabe so, dass q41 � q23<br />

(vollständige innere Wärmeübertragung).<br />

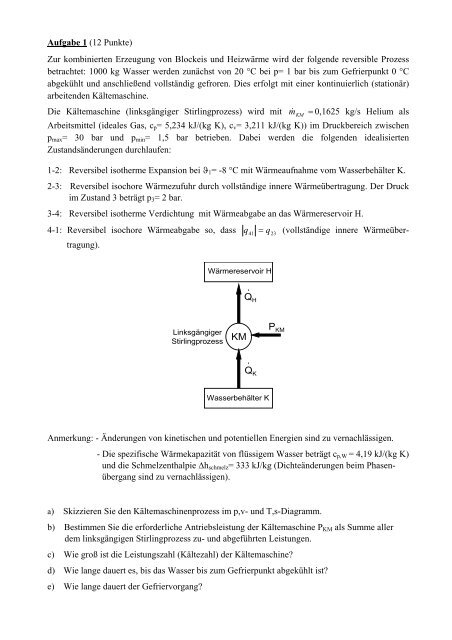

Linksgängiger<br />

Stirlingprozess<br />

Wärmereservoir H<br />

KM<br />

.<br />

QH .<br />

QK Wasserbehälter K<br />

Anmerkung: - Änderungen von kinetischen <strong>und</strong> potentiellen Energien sind zu vernachlässigen.<br />

P KM<br />

- Die spezifische Wärmekapazität von flüssigem Wasser beträgt cp,W = 4,19 kJ/(kg K)<br />

<strong>und</strong> die Schmelzenthalpie �hschmelz= 333 kJ/kg (Dichteänderungen beim Phasen-<br />

übergang sind zu vernachlässigen).<br />

a) Skizzieren Sie den Kältemaschinenprozess im p,v- <strong>und</strong> T,s-Diagramm.<br />

b) Bestimmen Sie die erforderliche Antriebsleistung der Kältemaschine PKM als Summe aller<br />

dem linksgängigen Stirlingprozess zu- <strong>und</strong> abgeführten Leistungen.<br />

c) Wie groß ist die Leistungszahl (Kältezahl) der Kältemaschine?<br />

d) Wie lange dauert es, bis das Wasser bis zum Gefrierpunkt abgekühlt ist?<br />

e) Wie lange dauert der Gefriervorgang?