Prise en charge initiale des accidents ... - Urgence Pratique

Prise en charge initiale des accidents ... - Urgence Pratique

Prise en charge initiale des accidents ... - Urgence Pratique

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1 sur 12<br />

Isabelle MOURAND - Didier MILHAUD<br />

<strong>Prise</strong> <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>initiale</strong> <strong>des</strong><br />

accid<strong>en</strong>ts vasculaires<br />

cérébraux<br />

Le pronostic <strong>des</strong> Accid<strong>en</strong>ts Vasculaires Cérébraux (AVC) demeure,<br />

actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> France, sévère avec 50.000 décès par an. Parmi les<br />

survivants, plus de la moitié prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>des</strong> séquelles, physiques,<br />

cognitives ou psychologiques.<br />

Les progrès récemm<strong>en</strong>t réalisés dans le diagnostic <strong>des</strong> AVC (scanner, IRM, explorations<br />

ultrasonographiques vasculaires et cardiaques) doiv<strong>en</strong>t conduire les médecins à passer<br />

d'une attitude, bi<strong>en</strong> souv<strong>en</strong>t, att<strong>en</strong>tiste à une attitude active. En effet, il est indisp<strong>en</strong>sable<br />

de porter rapidem<strong>en</strong>t un diagnostic le plus précis possible face à un AVC, quant à sa<br />

nature et à sa cause, afin de mettre <strong>en</strong> œuvre <strong>des</strong> mesures de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> et de<br />

thérapeutiques générales adaptées et, d'<strong>en</strong>visager la prév<strong>en</strong>tion secondaire.<br />

Ces pati<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t donc être id<strong>en</strong>tifiés, évalués et, acheminés à l'hôpital dans les<br />

meilleures conditions de sécurité et, sans délai.<br />

Huit à 10% <strong>des</strong> AVC ischémiques aigus nécessiteront une hospitalisation dans une unité<br />

de soins int<strong>en</strong>sifs (1).<br />

RAPPELS CLINIQUES<br />

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES :<br />

Les accid<strong>en</strong>ts vasculaires cérébraux représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> France la 3ème cause<br />

de mortalité, après la pathologie cardio-vasculaire et les cancers, avec une incid<strong>en</strong>ce<br />

annuelle de 125.000 nouveaux cas (1,5/100.000/an).<br />

Le risque de récidive après un AVC Ischémique (AVCI) est élevé, surtout la première<br />

année. A 5 ans ce risque est évalué à 30%.<br />

Après un AVCI, la mortalité est doublée par rapport à la population générale. Prés de<br />

50% de ces pati<strong>en</strong>ts décèderont au cours de la première année, le plus souv<strong>en</strong>t de<br />

cause cardio-vasculaire. Un quart garderont un handicap sévère nécessitant une prise<br />

<strong>en</strong> <strong>charge</strong> lourde. Les séquelles secondaires aux infarctus cérébraux représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

France la première cause de dép<strong>en</strong>dance.<br />

Le ret<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t socio-économique <strong>des</strong> AVC est donc considérable d'autant plus que<br />

l'incid<strong>en</strong>ce, <strong>en</strong> régression durant les tr<strong>en</strong>te dernières années, est actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />

augm<strong>en</strong>tation. Celle-ci est notamm<strong>en</strong>t à corréler au vieillissem<strong>en</strong>t de la population.<br />

Outre les moy<strong>en</strong>s de prév<strong>en</strong>tion primaire et secondaire, il apparaît nécessaire de<br />

développer <strong>des</strong> systèmes de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>en</strong> réseaux et/ou <strong>en</strong> filières concernant tout<br />

à la fois l'alerte, le transport primaire, la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> hospitalière, la rééducation et la<br />

réinsertion. A ce titre les "Stroke c<strong>en</strong>ters" devrai<strong>en</strong>t se développer. En effet, il est

2 sur 12<br />

maint<strong>en</strong>ant bi<strong>en</strong> admis qu'ils permett<strong>en</strong>t une réduction significative de la mortalité, du<br />

taux de mauvais pronostic et de la durée de séjour (2,3).<br />

AVC ISCHÉMIQUE ET HÉMORRAGIQUE : DÉFINITION, GÉNÉRALITÉS :<br />

Selon la définition internationale(4) un AVC correspond à un "déficit neurologique<br />

soudain d'origine vasculaire présumée". Cette définition, apparemm<strong>en</strong>t simple,<br />

implique d'une part une lésion par<strong>en</strong>chymateuse responsable du déficit neurologique, et<br />

d'autre part une lésion vasculaire causale.<br />

Parmi les AVC, 80% sont d'origine ischémique, contre 20% <strong>en</strong> rapport avec une<br />

hémorragie.<br />

Les accid<strong>en</strong>ts ischémiques résult<strong>en</strong>t d'une réduction de l'apport sanguin global ou focal<br />

au par<strong>en</strong>chyme. Selon le profil évolutif, on distingue, les accid<strong>en</strong>ts transitoires, <strong>en</strong><br />

évolution, ou constitués.<br />

Les accid<strong>en</strong>ts hémorragiques inclu<strong>en</strong>t les hémorragies cérébrales (5 à 10%), méningées<br />

(5 à 10%) ou cérébro-méningées, avec ou sans inondation v<strong>en</strong>triculaire.<br />

Les lésions vasculaires responsables intéress<strong>en</strong>t les artères ou, beaucoup moins<br />

fréquemm<strong>en</strong>t, les veines. Pour ces dernières il s'agit le plus souv<strong>en</strong>t d'une thrombose,<br />

pourvoyeuse d'infarctus veineux, volontiers hémorragiques.<br />

Les lésions artérielles responsables d'hémorragies sont ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t de trois types :<br />

les malformations (anévrismes, angiomes caverneux, fistules artério-veineuses), les<br />

altérations de la paroi artérielle au cours de l'hypert<strong>en</strong>sion artérielle, l'angiopathie<br />

amyloïde (surtout chez le sujet âgé). En fonction de la lésion, le type d'hémorragie sera<br />

différ<strong>en</strong>t.<br />

Les lésions artérielles responsables d'accid<strong>en</strong>ts ischémiques sont presque toujours <strong>en</strong><br />

rapport avec une occlusion de mécanisme embolique (d'origine cardiaque ou artérielle),<br />

thrombotique (avant tout athéromateux) ou lié à une anomalie de la paroi (artérites,<br />

dissections...). Malgré la multiplicité <strong>des</strong> mécanismes <strong>en</strong> cause trois anomalies r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<br />

compte de plus de 90% <strong>des</strong> ischémies : l'athérosclérose (60 à 70%), l'embolie d'origine<br />

cardiaque (10 à 20%), la lipohyalinose <strong>des</strong> artérioles perforantes responsable <strong>des</strong><br />

accid<strong>en</strong>ts lacunaires.<br />

ZONE DE PÉNOMBRE ISCHÉMIQUE :<br />

Autour de la zone de nécrose ischémique irréversible, territoire d'hypoperfusion sévère<br />

constitué rapidem<strong>en</strong>t, il existe <strong>des</strong> régions dans lesquelles le débit sanguin est moins<br />

diminué, se maint<strong>en</strong>ant à <strong>des</strong> valeurs juste supérieures au seuil de nécrose (10<br />

ml/100g/mn). Dans cette zone les cellules ne fonctionn<strong>en</strong>t plus mais elles ne meur<strong>en</strong>t<br />

pas, c'est la zone dite de pénombre ischémique. Le tissu cérébral peut-être sauvé par la<br />

restauration du flux sanguin. Cette notion a d'importantes implications dans la<br />

thérapeutique à adopter à la phase aiguë de l'AVC. Le premier objectif doit donc être de<br />

restaurer un débit sanguin cérébral normal. Toutefois, la viabilité de cette zone est<br />

limitée et la pénombre ischémique se transforme <strong>en</strong> majorité <strong>en</strong> nécrose dans les 6<br />

premières heures.<br />

PRISE EN CHARGE INITIALE EXTRA-HOSPITALIÈRE<br />

Etablir un diagnostic clinique précoce constitue une étape ess<strong>en</strong>tielle dans la prise <strong>en</strong><br />

<strong>charge</strong> <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts victimes d'un AVC. Cette évaluation doit permettre de répondre à<br />

différ<strong>en</strong>tes questions d'ordre général et neurologique : un traitem<strong>en</strong>t vital doit-il être mis<br />

<strong>en</strong> route ? La fonction respiratoire et l'état hémodynamique et t<strong>en</strong>sionnel sont-ils<br />

satisfaisants ? Existe-t-il <strong>des</strong> signes d'hypert<strong>en</strong>sion intracrâni<strong>en</strong>ne ? Existe-t-il une<br />

affection sévère sous-jac<strong>en</strong>te ? Quel sont les antécéd<strong>en</strong>ts et les facteurs de risque<br />

vasculaire du pati<strong>en</strong>t ? Quel délai s'est-il écoulé depuis le début <strong>des</strong> symptômes ? Le

3 sur 12<br />

tableau clinique apporte-t-il <strong>des</strong> argum<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> faveur d'un AVC ? Quel est son type, le<br />

territoire atteint, l'étiologie suspectée ? Quel est le pronostic et, vers quel type d'unité le<br />

pati<strong>en</strong>t doit-il être adressé ?<br />

Il est préférable que l'évaluation et le transport de ces pati<strong>en</strong>ts soi<strong>en</strong>t réalisés par une<br />

équipe médicale et paramédicale préhospitalière. Cela permet une approche<br />

diagnostique plus précise, la possibilité de recourir à <strong>des</strong> moy<strong>en</strong>s de réanimation et<br />

l'administration plus rapide de thérapeutiques générales ou plus spécifiques (5).<br />

LES MESURES GENERALES :<br />

La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>initiale</strong> du pati<strong>en</strong>t doit être focalisée sur <strong>des</strong> mesures d'ordre général<br />

de réanimation que sont la respiration et la circulation.<br />

Evaluation et surveillance respiratoire (5,6) :<br />

Les problèmes respiratoires sont très communém<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ts chez les pati<strong>en</strong>ts victimes<br />

d'un accid<strong>en</strong>t hémorragique cérébral et/ou méningé, particulièrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas d'altération<br />

de la consci<strong>en</strong>ce. Au cours <strong>des</strong> accid<strong>en</strong>ts ischémiques, la v<strong>en</strong>tilation est habituellem<strong>en</strong>t<br />

respectée sauf si coexist<strong>en</strong>t <strong>des</strong> crises d'épilepsie, ou <strong>en</strong> cas d'infarctus du tronc<br />

cérébral.<br />

Lors de la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> préhospitalière, il convi<strong>en</strong>t de veiller à établir, puis à maint<strong>en</strong>ir,<br />

une v<strong>en</strong>tilation et une oxygénation adéquates, surtout s'il existe <strong>des</strong> troubles de la<br />

consci<strong>en</strong>ce. En effet, l'hypoxie provoque la formation de métabolites anaérobies et une<br />

déplétion <strong>des</strong> réserves énergétiques dans les tissus lésés, responsables de l'ext<strong>en</strong>sion<br />

lésionnelle. Les causes les plus communes d'hypoxie sont représ<strong>en</strong>tées par l'obstruction<br />

<strong>des</strong> voies aéri<strong>en</strong>nes, l'inhalation pulmonaire, l'hypov<strong>en</strong>tilation et l'atélectasie.<br />

Pour éviter l'obstruction <strong>des</strong> voies respiratoires, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas d'altération de la<br />

consci<strong>en</strong>ce, le pati<strong>en</strong>t doit être placé <strong>en</strong> position latérale de sécurité, la nuque <strong>en</strong> légère<br />

ext<strong>en</strong>sion et le visage tourné vers le matelas.<br />

Si la v<strong>en</strong>tilation est jugée instable, non satisfaisante ou <strong>en</strong> cas de sécrétions abondantes<br />

non contrôlables, une assistance respiratoire doit être mise <strong>en</strong> route par v<strong>en</strong>tilation au<br />

masque voire, dans les cas plus sévères, par intubation <strong>en</strong>do-trachéale. La mise <strong>en</strong><br />

place d'une sonde naso-gastrique et l'évacuation gastrique sont nécessaires pour<br />

améliorer la v<strong>en</strong>tilation et prév<strong>en</strong>ir l'inhalation. L'exist<strong>en</strong>ce d'une hypoxie, év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t<br />

confirmée par les gaz du sang, justifie une supplém<strong>en</strong>tation <strong>en</strong> oxygène.<br />

A la phase précoce <strong>des</strong> AVC, il existe fréquemm<strong>en</strong>t <strong>des</strong> troubles hydro-électrolytiques, le<br />

plus souv<strong>en</strong>t une déshydratation, notamm<strong>en</strong>t chez les sujets âgés, par défaut d'apport<br />

et/ou perte d'eau et d'électrolytes. Cette déshydratation peut aggraver le processus<br />

ischémique (élévation de la viscosité sanguine et réduction de la pression artérielle) (6).<br />

Le maniem<strong>en</strong>t du sérum glucosé est délicat car, l'hypoglycémie, de même que<br />

l'hyperglycémie, peuv<strong>en</strong>t aggraver la souffrance cérébrale et augm<strong>en</strong>ter la Pression<br />

IntraCrâni<strong>en</strong>ne (PIC) (1). Aussi est-il conseillé de maint<strong>en</strong>ir la glycémie <strong>en</strong>tre 1,40 et 1,80<br />

g/l (1).<br />

Evaluation et surveillance de l'état hémodynamique et t<strong>en</strong>sionel :<br />

Tout pati<strong>en</strong>t susceptible de constituer un AVC doit bénéficier immédiatem<strong>en</strong>t d'une<br />

surveillance de la pression artérielle, de la fréqu<strong>en</strong>ce cardiaque et de l'état<br />

hémodynamique (5,6).<br />

Un collapsus circulatoire est inhabituel <strong>en</strong> cas d'AVC isolé. De même, l'hypot<strong>en</strong>sion<br />

artérielle est peu commune, <strong>en</strong> préhospitalier. Si elle existe-elle doit être traitée<br />

d'urg<strong>en</strong>ce, sous couvert d'une surveillance clinique et biologique rigoureuse (1). La<br />

correction d'une hypovolémie ou la restauration d'une fonction cardiaque normale sont<br />

<strong>des</strong> mesures prioritaires.<br />

L'hypert<strong>en</strong>sion est fréqu<strong>en</strong>te (<strong>en</strong>viron 70%, (1)) à la phase <strong>initiale</strong> <strong>des</strong> AVC. Les<br />

traitem<strong>en</strong>ts anti-hypert<strong>en</strong>seurs influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t toujours le débit sanguin cérébral. Ils peuv<strong>en</strong>t<br />

le plus souv<strong>en</strong>t être différés, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cas d'ischémie (1). Ainsi, chez la plupart <strong>des</strong>

4 sur 12<br />

pati<strong>en</strong>ts, la pression artérielle ne doit pas être abaissée sauf si la pression sanguine<br />

moy<strong>en</strong>ne dépasse 130 mm de Hg ou si la pression systolique dépasse 220 mm de Hg.<br />

En effet, l'autorégulation de la circulation cérébrale au niveau et autour (pénombre<br />

ischémique) de la zone d'ischémie est altérée et le flux sanguin régional varie<br />

passivem<strong>en</strong>t avec les changem<strong>en</strong>ts de la pression de perfusion. Il <strong>en</strong> résulte, <strong>en</strong> cas de<br />

baisse intempestive de la t<strong>en</strong>sion artérielle, un risque d'ext<strong>en</strong>sion de la lésion cérébrale.<br />

Dans la plupart <strong>des</strong> cas, la pression artérielle se normalise <strong>en</strong> 1 à 2 semaines. Enfin,<br />

l'abaissem<strong>en</strong>t de la pression sanguine au sein de la zone infarcie est délétère, tout<br />

particulièrem<strong>en</strong>t chez les pati<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>tant <strong>des</strong> chiffres t<strong>en</strong>sionnels élevés de façon<br />

chronique, chez qui l'autorégulation du débit sanguin cérébral est totalem<strong>en</strong>t modifiée.<br />

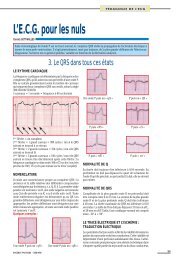

En urg<strong>en</strong>ce, le choix de l'anti-hypert<strong>en</strong>seur est important (cf tableau n°1). Les ag<strong>en</strong>ts<br />

anti-adrénergique comme la clonidine ou les alpha ou bêta-bloquants de courte durée<br />

d'action comme le labétalol ou l'urapidil, sont préférables. Par contre, il faut éviter le<br />

nitroprussiate de sodium, la dihydralazine et les inhibiteurs calciques dont l'effet<br />

vasodilatateur cérébral t<strong>en</strong>d à augm<strong>en</strong>ter la PIC. De même, on évitera les inhibiteurs de<br />

l'<strong>en</strong>zyme de conversion (1).<br />

Pression systolique < 220<br />

Pression diastolique < 120<br />

Pression diastolique > 120,<br />

Pression systolique légèrem<strong>en</strong>t augm<strong>en</strong>tée lors de<br />

mesures répétées à 15 mn d'intervalle<br />

Pression systolique > 220 ou<br />

diastolique de 110-120 ou<br />

les 2 à <strong>des</strong> mesures répétées<br />

Pas de traitem<strong>en</strong>t<br />

Nitroprussiate de Sodium 10 mg PO<br />

Nifedipine 10 mg SL<br />

Clonidine 0,075 mg SL<br />

Urapidil 12,5 mg IV<br />

Tableau n° 1 : Traitem<strong>en</strong>t anti-hypert<strong>en</strong>seur à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale (1).<br />

Pression mesurée <strong>en</strong> mm Hg. IV : intraveineux; PO : per os; SL : sublinguale.<br />

Dépister et lutter contre l'Hypert<strong>en</strong>sion Intra-Crani<strong>en</strong>ne (HIC) (1) :<br />

Des signes d'HIC survi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t, habituellem<strong>en</strong>t, chez <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts prés<strong>en</strong>tant un AVC<br />

ischémique ou hémorragique hémisphérique ét<strong>en</strong>du. En général, <strong>en</strong> cas d'infarctus<br />

cérébral, l'œdème cytotoxique est retardé, surv<strong>en</strong>ant dans un délai de 24 à 96 heures.<br />

Toutefois, <strong>des</strong> signes d'HTIC peuv<strong>en</strong>t être prés<strong>en</strong>ts à la phase précoce. Ils justifi<strong>en</strong>t, dès<br />

leur auth<strong>en</strong>tification, la mise <strong>en</strong> œuvre de mesures spécifiques.<br />

Les pati<strong>en</strong>ts doiv<strong>en</strong>t avoir la tête positionnée avec une pro-clivité de 30° et ne doiv<strong>en</strong>t<br />

pas être placés <strong>en</strong> décubitus latéral p<strong>en</strong>dant les premières 24 heures. Le niveau de<br />

sédation doit être ajusté, si nécessaire, pour lutter contre la douleur et l'anxiété.<br />

La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> inclue aussi une hyperv<strong>en</strong>tilation modérée, afin de maint<strong>en</strong>ir la<br />

PaCO2 autour de 35 mm de Hg (elle ne concerne que les pati<strong>en</strong>ts sous assistance<br />

respiratoire). Malheureusem<strong>en</strong>t ses effets sont limités <strong>en</strong>tre 12 et 36 heures au<br />

maximum. Les hautes pressions positives expiratoires doiv<strong>en</strong>t être évitées puisqu'elles<br />

élèv<strong>en</strong>t la PIC.<br />

La perfusion intraveineuse de substances hyperosmotiques créée un gradi<strong>en</strong>t osmotique<br />

via la barrière hémato-<strong>en</strong>céphalique. Pour éviter un rebond à l'arrêt de la perfusion, il est<br />

nécessaire que cette barrière soit intacte. Différ<strong>en</strong>tes substances peuv<strong>en</strong>t être<br />

administrées telles que le glycérol per os à 10% (1,5g/kg) ou le Mannitol intraveineux à<br />

20% (4 fois 100 ml par jour) dans les cas plus sévères, p<strong>en</strong>dant au maximum 48 heures

5 sur 12<br />

ou, <strong>en</strong> situation d'urg<strong>en</strong>ce (1). Att<strong>en</strong>tion, la perfusion de solutés hypo-osmolaires t<strong>en</strong>d à<br />

augm<strong>en</strong>ter l'œdème cérébral et l'HIC (6).<br />

En prés<strong>en</strong>ce d'une HIC rebelle l'utilisation intraveineuse de barbituriques, voir de<br />

thiop<strong>en</strong>tal, peut être justifiée, sous couvert d'une v<strong>en</strong>tilation assistée.<br />

Enfin, une décompression chirurgicale peut-être <strong>en</strong>visagée <strong>en</strong> cas d'AVC hémisphérique<br />

expansif ou d'AVC cérébelleux. L'heure de la chirurgie doit être déterminée précisém<strong>en</strong>t<br />

par une surveillance clinique et scannographique rigoureuse.<br />

Apprécier le terrain et les facteurs de risque vasculaire :<br />

L'interrogatoire du pati<strong>en</strong>t ou de l'<strong>en</strong>tourage doit permettre de connaître les antécéd<strong>en</strong>ts<br />

médico-chirurgicaux du pati<strong>en</strong>t, notamm<strong>en</strong>t cardio-vasculaires et neurologiques, les<br />

facteurs de co-morbidité ainsi que les Facteurs de Risque Vasculaire (FRV).<br />

Globalem<strong>en</strong>t, les FRV se confond<strong>en</strong>t avec ceux de l'athérome.<br />

Trois types peuv<strong>en</strong>t être distingués : non modifiables (âge, sexe, race, climat...),<br />

facteurs classiques (HTA, tabac, diabète, dyslipidémie...). Leur risque relatif est évalué<br />

séparém<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre 1,2 et 2, sauf pour l'HTA (> 4). Pour le tabac le risque attribuable est<br />

très élevé compte t<strong>en</strong>u de la fréqu<strong>en</strong>ce de ce facteur dans la population. Autres facteurs<br />

cliniques (AIT, migraine, diffusion de la maladie athéromateuse), biologiques (dont les<br />

troubles de l'hémostase acquis et congénitaux) et morphologiques ultra-sonographiques<br />

(épaisseur de l'intima, HITS) et radiologiques (infarctus anci<strong>en</strong>s, leucoaraïose).<br />

N.B. :<br />

HITS = High Int<strong>en</strong>sity Transi<strong>en</strong>t Signal, perceptibles <strong>en</strong> doppler trans-crâni<strong>en</strong>, témoignant<br />

du passage d'embolies, le plus souv<strong>en</strong>t "sil<strong>en</strong>cieuses".<br />

Leucoaraïose : raréfaction de la substance blanche, principalem<strong>en</strong>t dans les régions<br />

c<strong>en</strong>trales <strong>des</strong> hémisphères se révélant sous forme d'une hypod<strong>en</strong>sité diffuse, hétérogène,<br />

mal limitée au scanner.<br />

ÉVALUATION NEUROLOGIQUE :<br />

Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de reconnaître l'AVC, d'<strong>en</strong> préciser la nature<br />

(ischémique, hémorragique) et la cause, afin d'<strong>en</strong>visager une prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong><br />

thérapeutique cohér<strong>en</strong>te.<br />

La suspicion diagnostique de l'AVC est faite le plus souv<strong>en</strong>t par le pati<strong>en</strong>t ou son<br />

<strong>en</strong>tourage. Cep<strong>en</strong>dant l'information du public est souv<strong>en</strong>t limitée. Il ignore que<br />

l'altération de la vigilance, de la parole ou du langage, <strong>des</strong> fonctions motrices ou<br />

s<strong>en</strong>sitives et de la coordination indiqu<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t un AVC. Des campagnes de<br />

s<strong>en</strong>sibilisation, notamm<strong>en</strong>t par voie audiovisuelle, serai<strong>en</strong>t souhaitables.<br />

Evaluation <strong>des</strong> délais de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> :<br />

L'appréciation du délai écoulé <strong>en</strong>tre le début <strong>des</strong> symptômes et le mom<strong>en</strong>t de la prise <strong>en</strong><br />

<strong>charge</strong> médicale pré puis hospitalière est importante à considérer. Cela est r<strong>en</strong>du<br />

indisp<strong>en</strong>sable par les essais thérapeutiques pratiqués à la phase précoce <strong>des</strong> AVCI<br />

(neuroprotection, fibrinolyse). En cas d'administration de traitem<strong>en</strong>t fibrinolytique les<br />

délais d'inclusion t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t à être ram<strong>en</strong>és à 3 heures, afin d'améliorer les résultats<br />

cliniques et de réduire les risques de transformations hémorragiques. Tout retard<br />

compromet donc la réponse thérapeutique.<br />

Reconnaître l'AVC et son profil évolutif (4) :<br />

La prés<strong>en</strong>tation clinique varie considérablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction du siège et de la taille de la<br />

lésion, allant de symptômes très fugaces, parfois négligés par le pati<strong>en</strong>t, au coma<br />

hémiplégique mortel <strong>en</strong> quelques heures.<br />

La principale caractéristique <strong>des</strong> AVC est la brutalité du mode de constitution du déficit<br />

(quelques secon<strong>des</strong> ou minutes, le plus souv<strong>en</strong>t). Le territoire <strong>en</strong> cause, carotidi<strong>en</strong>, avant<br />

tout sylvi<strong>en</strong>, ou vertébro-basialire, modifie l'expression clinique : hémiplégie ou<br />

hémiparésie, hémianesthésie, hémiparesthésie, aphasie, pour le premier, ataxie,

6 sur 12<br />

diplopie, vertige, hémianopsie latérale homonyne, amaurose, ou amblyopie bilatérale<br />

pour le second. Mais, sur les seules données cliniques il peut parfois être difficile de<br />

définir le territoire précis.<br />

L'interrogatoire du sujet ou de l'<strong>en</strong>tourage permettra égalem<strong>en</strong>t de classer l'AVC dans<br />

une <strong>des</strong> trois variétés évolutives. Les accid<strong>en</strong>ts transitoires (AIT) correspond<strong>en</strong>t à <strong>des</strong><br />

déficits neurologiques focalisés, d'installation brutale, régressant sans séquelles <strong>en</strong><br />

moins de 24 h (le plus souv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> quelques minutes). Leur importance est capitale car ils<br />

constitu<strong>en</strong>t un signal d'alarme d'infarctus cérébral, avec un risque de récidive de l'ordre<br />

de 5% par an. Un bilan étiologique et une prév<strong>en</strong>tion secondaire doiv<strong>en</strong>t être initiés. Les<br />

accid<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> évolution sont définis comme un déficit s'aggravant sur plusieurs heures et<br />

d'une durée supérieure à 24 h. Ils constitu<strong>en</strong>t une urg<strong>en</strong>ce thérapeutique. Enfin, dans<br />

les accid<strong>en</strong>ts constitués le déficit atteint son maximum d'int<strong>en</strong>sité <strong>en</strong> moins d'une heure<br />

et dure plus de 24 h. Leur sévérité est variable : mort, séquelles majeures, régression<br />

<strong>des</strong> symptômes <strong>en</strong> 1 à 3 semaines (accid<strong>en</strong>t rapidem<strong>en</strong>t régressif).<br />

Etablir le diagnostic différ<strong>en</strong>tiel <strong>en</strong>tre AVC ischémique et hémorragique (4) :<br />

Lors de la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> neurologique <strong>des</strong> AVC, il est ess<strong>en</strong>tiel de savoir rapidem<strong>en</strong>t<br />

s'il s'agit d'un accid<strong>en</strong>t ischémique ou hémorragique. Cette étape diagnostique est<br />

importante puisqu'elle conditionne la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> thérapeutique ultérieure, qui<br />

s'avère très différ<strong>en</strong>te. Ainsi une hémorragie cérébrale doit impérativem<strong>en</strong>t être éliminée<br />

avant d'instaurer un traitem<strong>en</strong>t anti-coagulant à forte dose. Les argum<strong>en</strong>ts cliniques<br />

classiques (début brutal avec céphalées, détérioration rapide de l'état de consci<strong>en</strong>ce,<br />

abs<strong>en</strong>ce d'antécéd<strong>en</strong>ts d'AIT) peuv<strong>en</strong>t être pris <strong>en</strong> défaut pour les hématomes de petite<br />

taille. Cep<strong>en</strong>dant, différ<strong>en</strong>ts scores cliniques sont proposés (7) ; pour être effectifs ils<br />

doiv<strong>en</strong>t être simples, rapidem<strong>en</strong>t réalisables et reproductibles.<br />

Le score Siriraj (8) comporte 5 items : le niveau de consci<strong>en</strong>ce, <strong>des</strong> vomissem<strong>en</strong>ts, <strong>des</strong><br />

céphalées, la pression sanguine diastolique, <strong>des</strong> marqueurs d'athérome. Un score élevé<br />

est corrélé positivem<strong>en</strong>t avec un accid<strong>en</strong>t hémorragique. L'analyse "bivariable" du score<br />

de Besson (9) qui inclue 8 variables montre que l'hypert<strong>en</strong>sion artérielle et <strong>des</strong><br />

céphalées sont significativem<strong>en</strong>t plus fréqu<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> cas d'accid<strong>en</strong>t hémorragique alors<br />

qu'un antécéd<strong>en</strong>t d'AIT, de dyslipidémie et une fibrillation auriculaire à l'admission sont<br />

plus fréqu<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> cas d'ischémie.<br />

Le scanner sans contraste est le seul exam<strong>en</strong> permettant de trancher avec certitude. En<br />

cas d'hémorragie il montre un hyperd<strong>en</strong>sité spontanée. Dans l'infarctus au stade initial il<br />

peut-être normal, montrer <strong>des</strong> signes précoces d'ischémie (indiffér<strong>en</strong>ciation corticosous-corticale,<br />

perte <strong>des</strong> contours du noyau l<strong>en</strong>ticulaire, effacem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> sillons ...) ou<br />

une hyperd<strong>en</strong>sité vasculaire spontanée, témoignant d'un thrombus frais. Cet exam<strong>en</strong><br />

pertin<strong>en</strong>t doit donc être réalisé systématiquem<strong>en</strong>t et <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce devant toute suspicion<br />

d'AVC.<br />

La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> d'un accid<strong>en</strong>t hémorragique dép<strong>en</strong>d de son type, de l'état clinique<br />

du pati<strong>en</strong>t et de son âge. Schématiquem<strong>en</strong>t l'hémorragie méningée justifie une<br />

hospitalisation <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> neuro-chirurgie <strong>en</strong> vue d'une év<strong>en</strong>tuelle interv<strong>en</strong>tion sur la<br />

malformation <strong>en</strong> cause. Les hémorragies intra-par<strong>en</strong>chymateuses primitives sont très<br />

rarem<strong>en</strong>t opérées d'emblée, <strong>en</strong> dehors toutefois <strong>des</strong> hématomes du cervelet avec<br />

hydrocéphalie aiguë (mise <strong>en</strong> place d'une dérivation et/ou évacuation de l'hématome).<br />

En prés<strong>en</strong>ce d'un accid<strong>en</strong>t ischémique, le diagnostic doit être affiné <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant <strong>en</strong><br />

considération différ<strong>en</strong>ts élém<strong>en</strong>ts : profil évolutif (cf supra), mécanisme et cause de la<br />

pathologie vasculaire sous-jac<strong>en</strong>te, topographie de l'atteinte par<strong>en</strong>chymateuse. Ces<br />

différ<strong>en</strong>tes caractéristiques doiv<strong>en</strong>t permettre d'ori<strong>en</strong>ter la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> thérapeutique<br />

immédiate et secondaire.<br />

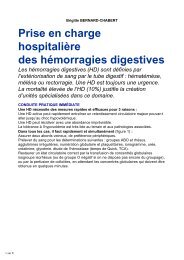

Classification précoce <strong>des</strong> AVC ischémiques <strong>en</strong> sous-types étiologiques (cf tableau<br />

n°2) :

7 sur 12<br />

Les AVC ischémiques sont <strong>en</strong> relation avec trois principaux mécanismes : l'hypot<strong>en</strong>sion<br />

artérielle systémique, les embolies, la thrombose.<br />

A la phase précoce, au lit du pati<strong>en</strong>t, avant la réalisation d'explorations complém<strong>en</strong>taires,<br />

l'id<strong>en</strong>tification du mécanisme responsable est une étape importante, nécessaire, mais<br />

pas toujours possible, pour ori<strong>en</strong>ter la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> précoce, l'év<strong>en</strong>tuelle<br />

randomisation dans <strong>des</strong> essais thérapeutiques, puis la prév<strong>en</strong>tion secondaire. Les<br />

facteurs de risque vasculaire peuv<strong>en</strong>t être utiles pour indiquer le sous-type de l'infarctus.<br />

Une revue globale de la littérature permet de ret<strong>en</strong>ir schématiquem<strong>en</strong>t les données<br />

étiologiques suivantes : athérome 30%, lacunes (occlusion <strong>des</strong> petites artères) 20%,<br />

embolie d'origine cardiaque 20%, autres causes (dont dissection, artérite, troubles de<br />

l'hémostase...) 5%, cause inconnue 25% (7). Plusieurs étiologies peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t être<br />

<strong>en</strong> cause. L'âge du pati<strong>en</strong>t, le terrain, le groupe ethnique et, les critères diagnostiques<br />

ret<strong>en</strong>us, sont autant de facteurs modifiant la répartition de ces étiologies dans les séries.<br />

Toutefois, la classification étiologique définitive nécessite le respect de différ<strong>en</strong>tes étapes<br />

diagnostiques : exam<strong>en</strong> clinique, TDM ou IRM <strong>en</strong>céphalique, explorations<br />

cardiologiques, explorations ultra-sonographiques <strong>des</strong> vaisseaux cervicaux et<br />

intracrâni<strong>en</strong>s, artériographie, bilan biologique notamm<strong>en</strong>t étude de la coagulation.<br />

ATHEROSCLEROSE DES<br />

GROS VAISSEAUX<br />

(30 %)<br />

EMBOLIE CARDIAQUE<br />

(20 %)<br />

ATTEINTE DES<br />

PETITS VAISSEAUX<br />

(20 %)<br />

AUTRES ETIOLOGIES<br />

(5 %)<br />

CAUSE INDETERMINEE<br />

(25 %)<br />

- Athérosclérose avec sténose : rétrécissem<strong>en</strong>t > ou = 50% ou<br />

occlusion de l'artère extra crâni<strong>en</strong>ne correspondante ou d'un gros<br />

vaisseau intracrâni<strong>en</strong> (MCA, PCA, BA), <strong>en</strong> l'abs<strong>en</strong>ce d'autre<br />

étiologie,<br />

- Athérosclérose sans sténose : plaque ou sténose < 50% de MCA,<br />

PCA ou BA, <strong>en</strong> l'abs<strong>en</strong>ce d'autres étiologies et chez <strong>des</strong> pati<strong>en</strong>ts<br />

porteurs d'au moins 2 <strong>des</strong> 5 facteurs de risque suivants ; age > ou =<br />

50 ans, HTA, diabète, tabac, hypercholéstérolémie.<br />

- Thrombus ou tumeur intracardiaque,<br />

- Sténose mitrale rhumatismale,<br />

- valves prothétique aortique ou mitrale,<br />

- Endocardite,<br />

- Fibrillation auriculaire, maladie de l'oreillette,<br />

- Anévrysme v<strong>en</strong>triculaire gauche ou akinésie après un infarctus du<br />

myocarde,<br />

- infarctus du myocarde < 3 mois,<br />

- Hypokinésie ou dyskinésie cardiaque globale,<br />

- Abs<strong>en</strong>ce d'autres étiologies.<br />

- Infarctus dans le territoire <strong>des</strong> artères perforantes profon<strong>des</strong> chez<br />

un pati<strong>en</strong>t hypert<strong>en</strong>du connu,<br />

- Abs<strong>en</strong>ce d'autres étiologies.<br />

- Dissection artérielle,<br />

- Dysplasie fibro-musculaire,<br />

- Anévrysme sacculaire,<br />

- Malformation artério-veineuse,<br />

- Thrombose veineuse cérébrale,<br />

- Artérite,<br />

- Affections hématologiques sous-jac<strong>en</strong>tes,<br />

- Migraine,<br />

- Autres.<br />

Aucune <strong>des</strong> causes précitées d'infarctus cérébral n'a pu être<br />

auth<strong>en</strong>tifiée.<br />

Tableau n° 2 : Etiologie <strong>des</strong> accid<strong>en</strong>ts ischémiques cérébraux selon le LSR (Lausanne Stroke Registry) (10)

8 sur 12<br />

MCA : artère cérébrale moy<strong>en</strong>ne; PCA : artère cérébrale postérieure; BA : tronc basilaire.<br />

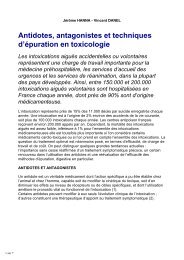

Classification syndromique et topographique (cf tableau n°3) :<br />

Les données de l'exam<strong>en</strong> neurologique peuv<strong>en</strong>t apporter <strong>des</strong> élém<strong>en</strong>ts clefs pour le<br />

diagnostic clinique, étiologique et topographique, bi<strong>en</strong> que seulem<strong>en</strong>t quelques<br />

syndromes cliniques soi<strong>en</strong>t hautem<strong>en</strong>t suggestifs d'une étiologie et d'une localisation<br />

précise. Par ailleurs, il peut y avoir <strong>des</strong> intrications sémiologiques <strong>en</strong>tre les territoires<br />

carotidi<strong>en</strong>s et vertébro-basilaire r<strong>en</strong>dant mal aisée la localisation exacte de l'AVC.<br />

Ces classifications permett<strong>en</strong>t, parfois, d'apporter <strong>des</strong> précisions quant à l'évolution, la<br />

morbidité, la mortalité et le taux de récidive.<br />

Ainsi et, dans le meilleur <strong>des</strong> cas, un diagnostic de nature et de mécanisme peut-être<br />

avancé sur <strong>des</strong> données cliniques dés les premières heures après un AVC, et ce, avant<br />

la réalisation d'explorations complém<strong>en</strong>taires. Cela doit permettre de débuter rapidem<strong>en</strong>t<br />

une prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> appropriée plus spécifique.<br />

SYNDROMES CLINIQUES SYMPTOMES ET SIGNES<br />

Infarctus Lacunaire - Déficit moteur pur<br />

- Déficit s<strong>en</strong>sitif pur<br />

- Déficit moteur/s<strong>en</strong>sitif<br />

- Ataxie hémiparétique<br />

Infarctus Antérieur total - Association de dysfonctionnem<strong>en</strong>ts <strong>des</strong> fonctions cérébrales supérieures<br />

(aphasie, dyscalculie, désordre visuo-spatial),<br />

- Déficit campimétrique latéral homonyme,<br />

- Déficit moteur et/ou s<strong>en</strong>sitif homolatéral pour au moins 2 territoires (face,<br />

bras ou jambe).<br />

Infarctus Antérieur partiel Seulem<strong>en</strong>t 2 ou 3 élém<strong>en</strong>ts du tableau de l'infarctus antérieure global<br />

(atteinte <strong>des</strong> fonctions supérieures seule, ou associé à un déficit<br />

moteur/s<strong>en</strong>sitif plus restrictif que dans l'infarctus lacunaire).<br />

Infarctus Postérieur - Paralysie <strong>des</strong> nerfs crâni<strong>en</strong>s homolatéraux avec un déficit moteur/s<strong>en</strong>sitif<br />

controlatéral,<br />

- Déficit moteur/s<strong>en</strong>sitif bilatéral,<br />

- Atteinte <strong>des</strong> mouvem<strong>en</strong>ts oculaires conjugués,<br />

- Atteinte cérébelleuse sans déficit <strong>des</strong> autres voies longues homolatérales,<br />

- Déficit homonyme isolé du champs visuel.<br />

Tableau N° 3 : Classification topographique clinique <strong>des</strong> infarctus cérébraux (11,12).<br />

PRISE EN CHARGE HOSPITALIÈRE<br />

MODALITES DE PRISE EN CHARGE EN URGENCE :<br />

La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> de l'AVC, <strong>en</strong> milieu hospitalier, doit être réalisée <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce et sans<br />

délai selon la procédure suivante (1) : (1) exam<strong>en</strong> neurologique <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce, (2) exam<strong>en</strong><br />

biologique de routine, (3) scannographie <strong>en</strong>céphalique <strong>en</strong> urg<strong>en</strong>ce, (4) coordination<br />

<strong>en</strong>tre les unités de soins int<strong>en</strong>sifs et l'angiographie, (5) explorations<br />

ultrasonographiques, (6) voie d'abord veineuse, surveillance v<strong>en</strong>tilatoire et générale<br />

(t<strong>en</strong>sionnelle, métabolique, cardiaque).

9 sur 12<br />

Une collaboration étroite est nécessaire <strong>en</strong>tre neurologues, neuro-chirurgi<strong>en</strong>s et neuroradiologues.<br />

Un neurologue et un neuroradiologue prés<strong>en</strong>ts sur place ou d'astreinte 24 heures/24<br />

sont indisp<strong>en</strong>sables pour la bonne prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> <strong>des</strong> AVC à la phase aiguë.<br />

Le plateau technique nécessaire à cette prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> doit donc comporter (1) : un<br />

scanner cérébral accessible 24 heures sur 24, <strong>des</strong> explorations ultrasonores cervicales<br />

et trans-crâni<strong>en</strong>nes réalisables 24 heures/24, la possibilité de réaliser les exam<strong>en</strong>s<br />

biologiques usuels, le monitoring ECG et t<strong>en</strong>sionnel, la possibilité de réaliser, si<br />

nécessaire, <strong>des</strong> explorations angiographiques (angiographie conv<strong>en</strong>tionnelle, ARM,<br />

angioscanner), l'accès à un service de réanimation dans l'hôpital.<br />

En effet, <strong>en</strong>viron 8 à 10% <strong>des</strong> AVCI justifieront une hospitalisation dans une unité de<br />

réanimation (1). Les raisons principales sont d'ordre neurologique ou systémique<br />

représ<strong>en</strong>tées ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t par l'exist<strong>en</strong>ce de troubles de la consci<strong>en</strong>ce ou de la<br />

vigilance, la progression <strong>des</strong> symptômes déficitaires, une HIC, <strong>des</strong> fluctuations<br />

hémodynamiques. Les facteurs contre-indiquant ce type de prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> comport<strong>en</strong>t<br />

la prés<strong>en</strong>ce d'un déficit neurologique antérieur sévère, d'une pathologie terminale, de<br />

facteurs de co-morbidité ou d'un âge avancé (1).<br />

LES UNITES D'URGENCE NEURO-VASCULAIRES (6) :<br />

L'AVC est une urg<strong>en</strong>ce neurologique. Les Unités d'Urg<strong>en</strong>ces Neurologiques ou "Stroke<br />

C<strong>en</strong>ter" offr<strong>en</strong>t actuellem<strong>en</strong>t le traitem<strong>en</strong>t le plus efficace dans l'AVC aigu <strong>en</strong> terme de<br />

réduction de la mortalité à court et moy<strong>en</strong> terme et, d'amélioration du dev<strong>en</strong>ir <strong>des</strong><br />

pati<strong>en</strong>ts.<br />

En effet, il est actuellem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> démontré que la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> précoce <strong>des</strong> AVC<br />

dans les Unités spécialisées permet de diminuer le nombre de décès sans pour autant<br />

augm<strong>en</strong>ter le nombre de sujets gravem<strong>en</strong>t handicapés. Par ailleurs, ces unités<br />

amélior<strong>en</strong>t la qualité de vie <strong>des</strong> survivants <strong>en</strong> diminuant le nombre de pati<strong>en</strong>ts<br />

grabataires, la récupération fonctionnelle est plus rapide, la durée de séjour hospitalier<br />

est réduite ainsi que le nombre de réhospitalisations. Une méta-analyse de 10 essais<br />

randomisés testant l'efficacité de ces unités a montré une réduction de la mortalité de<br />

30% (2,3). Cet effet bénéfique existait alors qu'aucune thérapeutique n'avait <strong>en</strong>core fait la<br />

preuve de son efficacité à la phase aiguë <strong>des</strong> AVC. Différ<strong>en</strong>tes considérations permett<strong>en</strong>t<br />

d'expliquer ces données (précocité et qualité de la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong>, surveillance<br />

spécialisée, rééducation précoce...). Les élém<strong>en</strong>ts ess<strong>en</strong>tiels pour le fonctionnem<strong>en</strong>t de<br />

ces unités sont la qualité de l'équipe pluridisciplinaire et l'intégration dans une filière de<br />

soins <strong>des</strong> AVC.<br />

TRAITEMENT A LA PHASE INITIALE :<br />

Les traitem<strong>en</strong>ts pharmacologiques utilisés à la phase aiguë <strong>des</strong> AVC ischémiques ont<br />

pour but de faciliter la récupération neurologique et fonctionnelle. Diverses voies<br />

d'approche sont utilisées telles que : revascularisation d'artères occluses et reperfusion<br />

du tissu ischémié, limitation du processus occlusif thrombo-embolique, amélioration de<br />

la tolérance <strong>des</strong> cellules cérébrales à l'ischémie, prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> lésions de reperfusion,<br />

prév<strong>en</strong>tion et traitem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> complications, et prév<strong>en</strong>tion de la récidive d'épiso<strong>des</strong><br />

cérébro-vasculaires.<br />

L'héparine (1, 13) :<br />

A la phase aiguë <strong>des</strong> AVC ischémiques, le but de l'anticoagulation par l'héparine est<br />

double : contrôler le phénomène thromboembolique artériel pour prév<strong>en</strong>ir l'ext<strong>en</strong>sion du<br />

thrombus et éviter la récidive, et prév<strong>en</strong>ir les thromboses veineuses.<br />

Bi<strong>en</strong> que l'efficacité de l'héparine ait été bi<strong>en</strong> démontrée dans la prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong><br />

complications thromboemboliques veineuses, il n'existe pas de données rigoureuses qui<br />

souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t un tel effet bénéfique sur la récupération neurologique ou les récidives

10 sur 12<br />

précoces dans l'infarctus cérébral constitué. L'étude clinique la plus réc<strong>en</strong>te ayant<br />

évalué l'effet de l'héparine standard (non fractionnée) dans l'AVC, l'International Stroke<br />

Trial(14) n'a pas apporté d'argum<strong>en</strong>ts significatifs <strong>en</strong> faveur de l'anticoagulation, le<br />

bénéfice sur la récidive étant contrebalancé par les accid<strong>en</strong>ts hémorragiques. Il n'existe<br />

pas, actuellem<strong>en</strong>t, de cons<strong>en</strong>sus quant à l'utilisation de l'héparine standard sauf dans le<br />

cas d'embolies à point de départ cardiaque ou <strong>en</strong> cas de dissection artérielle<br />

extracrâni<strong>en</strong>ne.<br />

Les Héparines de Bas Poids Moléculaire (HBPM) sont <strong>des</strong> produits de dégradation de<br />

l'héparine ayant une activité anti-thrombotique plus spécifique, un risque hémorragique<br />

moindre et, une plus grande facilité d'emploi. Les résultats d'un essai clinique réc<strong>en</strong>t,<br />

l'étude Kay, (15) démontrant que la Nadroparine, (Fraxiparine®) à la dose de 4100 UI<br />

anti-Xa 2 fois par jour, réduisait la mortalité et l'incapacité chez les pati<strong>en</strong>ts traités sans<br />

augm<strong>en</strong>tation du risque de transformation hémorragique, sembl<strong>en</strong>t prometteurs mais<br />

demand<strong>en</strong>t à être confirmés par d'autres étu<strong>des</strong> <strong>en</strong> cours. D'autres ag<strong>en</strong>ts<br />

anti-thrombotiques sont égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours d'investigation (ORG-10172, Hirudine...).<br />

La thrombolyse (1, 13) :<br />

Le but de la thrombolyse est d'obt<strong>en</strong>ir une revascularisation plus précoce. Depuis 1950<br />

de nombreuses étu<strong>des</strong> ont été réalisées utilisant différ<strong>en</strong>ts fibrinolytiques (Urokinase,<br />

Streptokinase, rtPA) par voie systémique ou intra-artérielle. Plusieurs étu<strong>des</strong> ont montré<br />

que la recanalisation était possible.<br />

Aux contre-indications générales <strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts fibrinolytiques s'ajout<strong>en</strong>t <strong>des</strong> critères<br />

d'exclusion neurologiques parmi lesquels : un antécéd<strong>en</strong>t ischémique réc<strong>en</strong>t, un<br />

accid<strong>en</strong>t hémorragique, <strong>des</strong> signes précoces et ét<strong>en</strong>dus d'infarctus sur le scanner.<br />

Le délai écoulé <strong>en</strong>tre le début <strong>des</strong> symptômes et la mise <strong>en</strong> œuvre du traitem<strong>en</strong>t ne doit<br />

pas dépasser 6 heures et même, peut-être 3 heures au niveau hémisphérique. Pour le<br />

territoire vertébro-basilaire la f<strong>en</strong>être thérapeutique serait plus large ; la durée du coma<br />

semble être le facteur prédictif le plus important.<br />

Les résultats d'étu<strong>des</strong> randomisées, multic<strong>en</strong>triques, contre-placebo, ECASS et NINDS,<br />

ont incité la FDA à autoriser la fibrinolyse à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale, dans<br />

les 3 premières heures. Ces résultats suggérai<strong>en</strong>t un bénéfice significatif dans le groupe<br />

traité concernant l'évolution neurologique et fonctionnelle (13).<br />

Les hémorragies intra et extra- crâni<strong>en</strong>nes constitu<strong>en</strong>t les principales complications de la<br />

thrombolyse. D'ailleurs, 2 étu<strong>des</strong> europé<strong>en</strong>nes et 1 étude australi<strong>en</strong>ne, utilisant la<br />

Streptokinase, ont été récemm<strong>en</strong>t, prématurém<strong>en</strong>t interrompues <strong>en</strong> raison d'un taux<br />

excessif d'hémorragies cérébrales (13).<br />

Les résultats d'étu<strong>des</strong> pilotes sur l'Ancrod (fraction purifiée d'un v<strong>en</strong>in de serp<strong>en</strong>t<br />

responsable chez l'homme d'une défibrination) <strong>en</strong>courag<strong>en</strong>t les essais multic<strong>en</strong>triques<br />

actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cours <strong>en</strong> Europe et aux USA.<br />

La neuro-protection et les autres traitem<strong>en</strong>ts (13) :<br />

Les traitem<strong>en</strong>ts neuroprotecteurs favoris<strong>en</strong>t la survie <strong>des</strong> cellules cérébrales <strong>en</strong><br />

interférant à différ<strong>en</strong>ts niveaux de la cascade physiopathologique qui conduit aux lésions<br />

et à la mort cellulaire par la libération de neuro-médiateurs cytotoxiques.<br />

Les approches thérapeutiques inclu<strong>en</strong>t l'inhibition de la libération du glutamate, les<br />

antagonistes <strong>des</strong> récepteurs NMDA ou <strong>des</strong> canaux calciques, l'augm<strong>en</strong>tation <strong>des</strong> effets<br />

du GABA et, la modulation de la toxicité du monoxide d'azote (NO). Certains résultats<br />

préliminaires sont prometteurs mais nécessit<strong>en</strong>t d'être confirmés par de plus larges<br />

essais cliniques.<br />

Les étu<strong>des</strong> concernant les piégeurs de radicaux libres (Tirilazad) et les inhibiteurs de<br />

l'adhésion <strong>des</strong> leucocytes (anti-ICAM-1) sont négatives.<br />

La prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong> globale de ces pati<strong>en</strong>ts inclu aussi, la prév<strong>en</strong>tion <strong>des</strong> complications<br />

<strong>en</strong> milieu hospitalier : les thromboses veineuses profon<strong>des</strong>, l'embolie pulmonaire

11 sur 12<br />

(mobilisation passive <strong>des</strong> membres parétiques, HBPM, surveillance, dépistage), les<br />

saignem<strong>en</strong>ts gastro-intestinaux (anti-aci<strong>des</strong>, anti-histaminiques) (6).<br />

Il est égalem<strong>en</strong>t nécessaire, non pas de mettre <strong>en</strong> route systématiquem<strong>en</strong>t un traitem<strong>en</strong>t<br />

prév<strong>en</strong>tif <strong>des</strong> crises d'épilepsie, mais, de les contrôler le plus rapidem<strong>en</strong>t possible <strong>en</strong> cas<br />

de surv<strong>en</strong>ue afin d'éviter toute aggravation du processus lésionnel consécutif à l'hypoxie<br />

(6).<br />

Enfin, la rééducation est à débuter dès les 2 premiers jours suivants un AVC, y compris<br />

chez les pati<strong>en</strong>ts dans le coma. Cep<strong>en</strong>dant, à la phase aiguë, il faut se méfier de tout ce<br />

qui peut <strong>en</strong>traîner une hypot<strong>en</strong>sion artérielle d'orthostatisme susceptible d'aggraver les<br />

lésions (1).<br />

Beaucoup de traitem<strong>en</strong>ts sont <strong>en</strong>core actuellem<strong>en</strong>t sous évalués. L'association de<br />

molécules ayant <strong>des</strong> sites et <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> d'action différ<strong>en</strong>ts est certainem<strong>en</strong>t une voie<br />

d'approche intéressante et d'av<strong>en</strong>ir mais, qui devra être évaluée par <strong>des</strong> étu<strong>des</strong><br />

randomisées. Dans tous les cas, le traitem<strong>en</strong>t pharmacologique, à la phase aiguë de<br />

l'ischémie cérébrale, doit être adapté à chaque pati<strong>en</strong>t après qu'il est été soigneusem<strong>en</strong>t<br />

évalué, principalem<strong>en</strong>t sur le plan physiopathologique.<br />

CONCLUSION<br />

L'effort de classification <strong>des</strong> AVC, pati<strong>en</strong>t par pati<strong>en</strong>t, conditionne l'utilisation optimale<br />

<strong>des</strong> traitem<strong>en</strong>ts efficaces. Il requiert la conjonction d'une démarche clinique rigoureuse<br />

et de l'utilisation raisonnée <strong>des</strong> explorations complém<strong>en</strong>taires. Cela apparaît d'autant<br />

plus nécessaire que se développ<strong>en</strong>t de nouvelles voies thérapeutiques. L'AVC doit donc<br />

être considéré, par tous médecins, comme une urg<strong>en</strong>ce diagnostique et thérapeutique et<br />

traité comme telle. C'est la condition sine qua non pour améliorer la prise <strong>en</strong> <strong>charge</strong><br />

immédiate et secondaire ainsi que le pronostic. n<br />

Docteurs Isabelle MOURAND et Didier MILHAUD<br />

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES<br />

Service de Neurologie A<br />

Hôpital Gui de Chauliac<br />

2, Av<strong>en</strong>ue Bertin Sans - 34295 Montpellier cedex 5<br />

1. - Hacke W. - Int<strong>en</strong>sive care in acute stroke. - Cerebrovasc Dis. - 1997 ;7 (suppl 3) :<br />

18-23.<br />

2. - Langhorne P, Williams BO, Gilchrist W, Howie K. - Do stroke units save lives ? -<br />

Lancet 1993 ;342 : 295-398.<br />

3. - Langhorne P, Williams BO, Gilchrist W, D<strong>en</strong>nis MS, Slattery J. A. - Formal overview<br />

of stroke unit trials. - Rev. Neurol. – 1995 ;23 : 394-398.<br />

4. - Bousser MG. - Classification et ori<strong>en</strong>tation générales du diagnostic. - In : Accid<strong>en</strong>ts<br />

vasculaires cérébraux, Bogousslavsky J, Bousser MG, Mas JL, 1993, 95-103, Doin<br />

éditeurs.<br />

5. - Brott T, Kothari R. - Prehospital managem<strong>en</strong>t of stroke pati<strong>en</strong>ts. – Cerebrovasc. Dis.<br />

1997 ;7 (suppl 3) : 2-4.<br />

6. - Yamaguchi T, Minematsu K, Hasegawa Y. - G<strong>en</strong>eral care in acute stroke. –<br />

Cerebrovasc. Dis. 1997 ;7 (suppl 3) : 12-17.<br />

7 - Castillon V, Bogousslavsky J. Early. - Classification of stroke. – Cerebrovasc. Dis.

12 sur 12<br />

1997 ;7 (suppl 3) : 5-11.<br />

8 - Pungvarin N, Viriyavejakul A, Komontri C. - Siriraj stroke score and validation study to<br />

distinguish suprat<strong>en</strong>torial intracerebral haemorrhage from infarction. - BMJ 1991 ;302 :<br />

1565-1567.<br />

9. - Besson G, Robert C, Hommel M, Perret JP. - Is it clinically possible to distinguish<br />

nonhemorrhagic infarct from hemorrhagic stroke ? – Stroke, 1995 ;26 : 1205-1209.<br />

10. - Bogousslavsky J, Van Melle G, Regli F. - The Lausanne Stroke Registry : Analysis<br />

of 1000 consecutive pati<strong>en</strong>ts with first stroke. – Stroke, 1988 ;19 : 1083-1092.<br />

11. - Ricci S, Celani MG, Righetti E. - Clinical methods for diagnostic confirmation of<br />

stroke subtypes. – Neuroepidemiology, 1994 ;13 : 290-295.<br />

12. - Bamford J, Sandercock P, D<strong>en</strong>nis M, Burn J, Warlow C. - Classification and natural<br />

history of clinical subtypes of cerebral infarction. – Lancet, 1991 ;337 : 1521-1526.<br />

13. - Wahlgr<strong>en</strong> NG. - Pharmacological treatm<strong>en</strong>t of acute stroke. - Cerebrovasc. Dis.<br />

1997 ;7 (suppl 3) : 24-30.<br />

14. - International Stroke Trial Collaborative Group. - The International Stroke Trial (IST) :<br />

a randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19 435<br />

pati<strong>en</strong>ts with acute ischaemic stroke. - Lancet 1997 ;349 : 1569-1581.<br />

15. - Kay R, Wong KS, Yu XL, Chan YW, Tsoi TH, Ahuja AT, Chan FL, Fong XY, Law<br />

CO, Wong A et al. - Low-molecular-weight heparin for the treatm<strong>en</strong>t of acute ischemic<br />

stroke. - NEJM, 1995 ;333 (24) : 1588-1593.