La digue du Drac sécurisée - AD Isère Drac Romanche

La digue du Drac sécurisée - AD Isère Drac Romanche

La digue du Drac sécurisée - AD Isère Drac Romanche

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6<br />

L’ÉCHO DES DIGUES • N° 10 / DÉCEMBRE 2009<br />

POUR RELATER L’HISTOIRE <strong>du</strong> tracé <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> dans le<br />

bassin grenoblois, il faut remonter au fameux déluge <strong>du</strong><br />

lac Saint-<strong>La</strong>urent. À partir de 1191, suite à un éboulement<br />

de la Petite Vaudaine (1), un lac arti-<br />

ficiel s’était formé dans la plaine de<br />

Bourg-d’Oisans. Du fait des pluies<br />

diluviennes de septembre 1219, la<br />

Le roman <strong>du</strong> <strong>Drac</strong><br />

En aval <strong>du</strong> Pont-de-Claix.<br />

2<br />

1<br />

Claix<br />

3<br />

HISTOIRES D’EAU<br />

(1) Face aux falaises de<br />

l’Infernet, en amont de la<br />

commune de Livet-Gavet.<br />

(2) Entre le canal EDF et<br />

les quartiers « de la<br />

Digue » et « Mon Logis »,<br />

la rue <strong>du</strong> Rochefort est la<br />

crête de la <strong>digue</strong>.<br />

(3) Avant la construction<br />

<strong>du</strong> pont, un bac permettait<br />

de rejoindre Vif, puis le<br />

Trièves et la Provence.<br />

Pour en savoir plus,<br />

lire les pages 21 à 27 <strong>du</strong><br />

livre de Denis Cœur. À<br />

lire aussi : Le <strong>Drac</strong> -<br />

Histoire d'un torrent, par<br />

Auguste Bouchayer<br />

(Revue de Géographie<br />

alpine, 1925, consultable<br />

à la BMG et à l’IGA.<br />

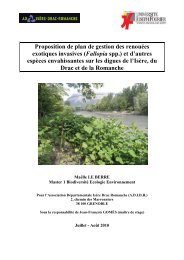

Plan établi par<br />

Jean Ver<strong>du</strong>c, 1718.<br />

État des travaux<br />

réalisés à la fin<br />

<strong>du</strong> XVII e siècle. Le<br />

canal Jourdan fut<br />

construit entre<br />

1684 et 1686.<br />

(Archives nat.)<br />

4<br />

<strong>digue</strong> rocheuse vola en éclats sous<br />

la poussée des eaux, délivrant une<br />

gigantesque lame d’eau qui suivit le<br />

cours de la <strong>Romanche</strong>, puis celui <strong>du</strong><br />

<strong>Drac</strong>, emportant tout sur son passage. Dans la cuvette<br />

grenobloise, l’eau dépassa de neuf mètres son niveau<br />

habituel. Bilan : des milliers de morts.<br />

Le <strong>Drac</strong> en 1660,<br />

plan de l’ingénieur<br />

Savoye. (Archives<br />

départ.)<br />

1 Digue Marceline<br />

2 Le Petit Rochefort<br />

3 Le Mollard<br />

4 Rocher de Comboire<br />

5 Canal Jourdan<br />

Comboire<br />

le Rondeau<br />

Claix<br />

futur cours St-André<br />

cours Saint-André<br />

5<br />

Si l’on devait établir<br />

un résumé de l’histoire<br />

des en<strong>digue</strong>ments<br />

successifs <strong>du</strong> <strong>Drac</strong>, on<br />

pourrait dire :<br />

« chassez le Dragon et il<br />

revient en grondant ».<br />

Grenoble<br />

le <strong>Drac</strong><br />

Grenoble<br />

Les crues <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> répertoriées à la fin <strong>du</strong> XIV e siècle sont<br />

à l’origine d’un vaste chantier qui a des conséquences<br />

encore aujourd’hui : il a con<strong>du</strong>it à déplacer son lit principal<br />

vers l’ouest, entre le rocher <strong>du</strong><br />

Petit Rochefort et celui <strong>du</strong> Mollard,<br />

là où perche encore aujourd’hui le<br />

château d’eau désaffecté de Pontde-Claix.<br />

Auparavant, la branche<br />

mère <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> contournait le Mollard<br />

et traversait le terrain aujourd’hui<br />

occupé par Rhône-Poulenc, avant de<br />

se diriger vers le quai de la Trésorerie<br />

de Grenoble (le Jardin de Ville)<br />

et se jeter dans l’<strong>Isère</strong>.<br />

Pour dévier la branche mère, il fallut approfondir la passe<br />

entre les deux rochers de Claix, mais aussi construire, en<br />

rive droite, une <strong>digue</strong> ne laissant passer que le « petit<br />

<strong>Drac</strong> » (le Draquet). Celui-ci prenait la direction d’Échirolles<br />

avant de rejoindre l’<strong>Isère</strong>, en amont de Grenoble,<br />

au niveau <strong>du</strong> quartier de l’Île Verte ! Cet ouvrage de protection<br />

étant régulièrement submergé et les riverains<br />

mécontents, la <strong>digue</strong> Marceline fut entièrement reconstruite<br />

en 1593, entre le Mollard et le coteau de<br />

Champagnier (2). Contraint d’abandonner son petit bras,<br />

le <strong>Drac</strong> s’écoule depuis entre les deux rochers liés par le<br />

pont Lesdiguières construit, lui, entre 1608 et 1610.<br />

Sautes d’humeur<br />

C’est le XVII e siècle qui a vu le <strong>Drac</strong> connaître sa plus grande<br />

expansion dans la plaine. Traversant en aval ce qui<br />

constituait auparavant le « port de Claix » (3), le <strong>Drac</strong> n’a<br />

guère apprécié qu’on le force à se rapprocher <strong>du</strong> Vercors.<br />

Dès 1675, Colbert mit beaucoup de zèle et de moyens<br />

pour juguler ses sautes d’humeur. À partir <strong>du</strong> rocher de<br />

Comboire, le « torrent <strong>Drac</strong> » tressait de nombreuses<br />

« brassières », avec une fâcheuse tendance à vouloir<br />

retrouver son chemin d’orient… celui qui menaçait les<br />

remparts de Grenoble, quand ce n’était pas pour y pénétrer<br />

et causer des ravages. Autre souci : ses eaux impétueuses<br />

se déversant dans l’<strong>Isère</strong> à quasi angle droit,<br />

elles empêchaient son écoulement normal. Les eaux en<br />

provenance <strong>du</strong> Grésivaudan étaient souvent contraintes<br />

la Bastille<br />

l’<strong>Isère</strong><br />

Pique-<br />

Pierre<br />

Sassenage<br />

la Vence<br />

St-Égrève<br />

COURS & DIGUE<br />

L’aménagement progressif <strong>du</strong><br />

<strong>Drac</strong> a aussi permis, non loin de<br />

son lit, celui que certains<br />

considéraient à l’époque comme<br />

étant « le plus beau cours de<br />

France ». Long de 8 km et portant<br />

le nom de son concepteur, le<br />

cours Saint-André (4) a été<br />

construit entre 1660 et 1684, sur<br />

demande de François de Bonne,<br />

<strong>du</strong>c de Lesdiguières. Destiné à<br />

mieux circuler vers le sud, cet<br />

ouvrage qui file droit dans les<br />

anciennes « brassières » <strong>du</strong> <strong>Drac</strong><br />

était aussi une « œuvre contre le<br />

<strong>Drac</strong> » ! En effet, il était longé<br />

par quatre fossés drainant les<br />

eaux de la vallée et « soutenu<br />

par des murs ». Par là, il faut<br />

entendre des rangées de pierres<br />

ou d’enrochements, ce qui<br />

permet de dire que le cours avait<br />

aussi une fonction de protection<br />

arrière, de <strong>digue</strong> reculée.<br />

d’y retourner, inondant Grenoble au<br />

passage.<br />

<strong>La</strong> solution : creuser un chenal rectiligne<br />

bordé de <strong>digue</strong>s pour le <strong>Drac</strong>.<br />

Avec le canal Jourdan construit entre<br />

1684 et 1686, on tenta — pour la<br />

seconde fois — de déplacer le torrent<br />

vers l’ouest, mais le gros œuvre ne<br />

fut pas terminé ! Suite à plusieurs<br />

alertes, le <strong>Drac</strong> bouscula ses <strong>digue</strong>s<br />

en 1733, provoquant — par reflux de<br />

l’<strong>Isère</strong> — l’une des trois plus grosses<br />

inondations que Grenoble ait jamais<br />

connu. Après de nouveaux et longs<br />

atermoiements, et surtout le déluge<br />

de la Saint-Crépin (1778) dû à l’<strong>Isère</strong>,<br />

le canal Jourdan fut enfin achevé, et<br />

les deux <strong>digue</strong>s continues — celles<br />

qui contiennent le <strong>Drac</strong> encore au-<br />

jourd’hui — érigées en lieu et place<br />

d’inefficaces alignements interrompus.<br />

Restait à régler le problème de<br />

la confluence <strong>Drac</strong>-<strong>Isère</strong>. En 1782,<br />

elle est une première fois déplacée<br />

vers l’aval, en face de Pique-Pierre.<br />

Il faudra attendre 1821 pour que la<br />

<strong>digue</strong> gauche <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> soit prolongée<br />

jusqu’à Sassenage et que la con-<br />

fluence soit définitivement calée<br />

face à Saint-Egrève.<br />

Espaces et<br />

temps de<br />

l’inondation<br />

À la jonction de l’information<br />

historique et des sciences de<br />

l’environnement, entretien<br />

avec Denis Cœur, docteur en<br />

histoire, spécialiste de<br />

l’aménagement <strong>du</strong> territoire<br />

et des risques naturels.<br />

Vous êtes un historien averti<br />

en matière d’hydrologie. Comment<br />

concilier ces deux domaines ?<br />

En tant qu’historien, mon interrogation<br />

s’est portée très tôt sur la<br />

genèse <strong>du</strong> territoire, en particulier<br />

son rapport avec les événements<br />

naturels dommageables, notamment<br />

l’inondation. A priori, je suis<br />

plutôt versé dans les sciences<br />

humaines. Dès mes premiers sujets<br />

de recherche, j’ai rencontré des<br />

spécialistes des sciences de la nature,<br />

en particulier des hydrologues.<br />

C’est pour cette raison que mon travail<br />

d’expertise se situe aujourd’hui<br />

à la frontière de ces deux disciplines,<br />

mais avec d’autres aussi<br />

comme la nivologie ou la géologie.<br />

Comment les ingénieurs perçoivent–<br />

ils votre intervention ?<br />

Toute l’histoire de l’aménagement<br />

<strong>du</strong> territoire montre le rôle fondamental<br />

qu’ont joué les ingénieurs.<br />

Un territoire se manifeste par un<br />

certain nombre d’objets techniques<br />

qui l’ont investi dans le passé. C’est<br />

le cas pour les <strong>digue</strong>s : elles ont été<br />

érigées pour juguler les torrents,<br />

canaliser les cours d’eau. L’histoire<br />

générale est autant humaine que<br />

technique. Le registre technique conditionne<br />

en partie l’aménagement<br />

<strong>du</strong> territoire : il participe à la construction<br />

matérielle de l’espace. Habituellement,<br />

la posture de l’historien<br />

est plutôt d’être en décalage<br />

avec le présent. Pour ma part, j’ai<br />

choisi d’aller sur le terrain, de voir<br />

comment aujourd’hui l’information<br />

historique permettait de comprendre<br />

certaines situations, comment<br />

elle pouvait contribuer à rechercher<br />

des solutions techniques ou à améliorer<br />

la prise de décisions.<br />

Cette approche est encore peu<br />

courante en France ?<br />

Oui, mais les mentalités évoluent,<br />

sans doute parce que, <strong>du</strong> fait de<br />

l’urbanisation, les enjeux sont maintenant<br />

plus forts qu’ils ne l’étaient il<br />

y a cinquante ans. Derrière tout<br />

projet d'aménagement, il y a des<br />

problématiques politiques, sociales<br />

et culturelles. Devant un événement<br />

de type inondation, un territoire est<br />

vulnérable et, souvent, avant même<br />

d’élaborer un diagnostic, il faut comprendre<br />

comment on en est arrivé<br />

là, quelles sont les raisons qui ont<br />

con<strong>du</strong>it à cet état des lieux, quand<br />

et comment les décisions ont été<br />

prises, dans quel contexte politique<br />

ou technique... Même pour modéliser<br />

certains phénomènes de façon<br />

scientifique, il n’est plus rare de faire<br />

appel à des données historiques.<br />

Revisiter le passé pour mieux<br />

comprendre le présent…<br />

Il faudrait mettre tout projet d’aménagement<br />

<strong>du</strong> territoire dans une<br />

perspective historique et géographique.<br />

L’un des enjeux majeurs<br />

auquel notre société se trouve<br />

confrontée réside là : il faut s’interroger<br />

à la fois sur l’espace et sur le<br />

temps qu’on habite. Tout territoire a<br />

une histoire. En tant qu’historienconseil,<br />

ce qu’on me demande c’est<br />

de prendre <strong>du</strong> recul, de réinvestir le<br />

passé, de le mettre en lumière ou en<br />

musique par rapport aux questions<br />

qui se posent aujourd’hui, par rapport<br />

aux enjeux auxquels un territoire<br />

donné est confronté.<br />

HISTOIRES D’EAU 7<br />

Denis Cœur, historienconseil<br />

au sein <strong>du</strong> cabinet<br />

Acthys.<br />

(4) À Pont-de-Claix, il<br />

porte encore ce nom.<br />

Plus au nord, c'est le<br />

cours Jean-Jaurès, cours<br />

de la Libération, avenue<br />

<strong>du</strong> Général de Gaulle….<br />

GÉNÈSE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE<br />

L’ouvrage de Denis Cœur titré <strong>La</strong> Plaine de Grenoble face aux<br />

inondations : genèse d'une politique publique <strong>du</strong> XVIIe au XXe au XXe au XX<br />

siècle est paru en 2008 aux éditions Quae. À travers la chronique<br />

des crues <strong>du</strong> <strong>Drac</strong> et de l’<strong>Isère</strong>, l’auteur s’attache à décrire<br />

l’engagement des autorités pour mettre en œuvre des<br />

techniques d’en<strong>digue</strong>ment, des dispositifs de prévention et<br />

de secours. En annexe, des documents d’archives : photos,<br />

cartes, dessins, plans. Bien plus qu’un livre destiné aux<br />

techniciens ou aux décideurs, cet ouvrage permet à chacun<br />

d’ouvrir des pans entiers d’une mémoire enfouie sous les<br />

eaux. À la lumière des projets d’aménagement contemporains,<br />

cette plongée dans un passé récent est essentielle.<br />

L’ÉCHO DES DIGUES • N° 10 / DÉCEMBRE 2009