A NOS AMOURS

A NOS AMOURS

A NOS AMOURS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■<br />

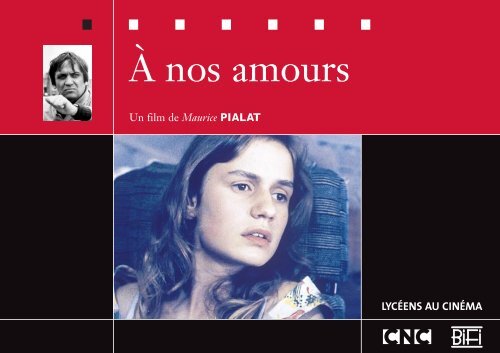

À nos amours<br />

Un film de Maurice PIALAT<br />

LYCÉENS AU CINÉMA

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■<br />

Sommaire<br />

2<br />

3<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

12<br />

GÉNÉRIQUE / SYNOPSIS<br />

ÉDITORIAL<br />

RÉALISATEUR /FILMOGRAPHIE<br />

DÉCOUPAGE ET ANALYSE DU RÉCIT<br />

L’intrigue résumée, planifiée et commentée,<br />

étape par étape.<br />

QUESTIONS DE MÉTHODE<br />

Les moyens artististiques et économiques mis<br />

en œuvre pour la réalisation du film, le travail<br />

du metteur en scène avec les comédiens et les<br />

techniciens, les partis pris et les ambitions de<br />

sa démarche.<br />

PERSONNAGES<br />

ET ACTEURS PRINCIPAUX<br />

MISES EN SCÈNE<br />

Un choix de scènes, ou de plans, mettant en<br />

valeur les procédés de mise en scène les plus<br />

importants, les marques les plus distinctives<br />

du style du réalisateur.<br />

16<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

LE LANGAGE DU FILM<br />

Les outils de la grammaire cinématographique<br />

choisis par le réalisateur, et l’usage spécifique<br />

qu’il en a fait.<br />

UNE LECTURE DU FILM<br />

L’auteur du dossier donne un point de vue<br />

personnel sur le film étudié, ou en commente<br />

un aspect essentiel à ses yeux.<br />

EXPLORATIONS<br />

Les questions que soulève le propos du film,<br />

les perspectives qui s’en dégagent.<br />

DANS LA PRESSE, DANS LES SALLES<br />

L’accueil public et critique du film.<br />

L’AFFICHE<br />

AUTOUR DU FILM<br />

Le film replacé dans un contexte historique,<br />

artistique, ou dans un genre cinématographique.<br />

BIBLIOGRAPHIE<br />

LYCÉENS AU CINÉMA<br />

Avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication<br />

(Centre national de la cinématographie, Direction régionale des affaires culturelles)<br />

et des Régions participantes.<br />

et le concours des salles de cinéma participant à l’opération

2<br />

■ GÉNÉRIQUE<br />

France, 1983<br />

Benjamin Baltimore<br />

Réalisation Maurice Pialat<br />

Scénario Arlette Langmann et Maurice Pialat<br />

■ Auteur du dossier Joël Magny<br />

Image Jacques Loiseleux, Pierre Novion, Patrice Guillou, Christian Fournier<br />

Décors Jean-Paul Camail, Arlette Langmann Costumes Valérie Schlumberger, Martha de Villalonga<br />

Montage Yann Dedet, Sophie Coussein, Valérie Condroyer, Corinne Lazare, Jean Gargonne, Nathalie<br />

Letrosne, Catherine Legault Son Jean Umansky, François de Morant, Julien Cloquet,<br />

Thierry Jeandroz Mixage Dominique Hennequin Scriptes Marie-Florence Roncatolo, Martine Rapin<br />

Assistants réalisateurs Florence Quentin, Cyril Collard, Christian Argentino Musique Henry Purcell,<br />

What power art thou, extrait de King Arthur, interprété par Klaus Nomi<br />

Interprétation<br />

Suzanne Sandrine Bonnaire, Robert, le frère Dominique Besnehard, Roger, le père Maurice Pialat,<br />

Betty, la mère Evelyne Kerr, Anne Anne-Sophie Maillé, Michel, “ celui qui a un grand nez ”<br />

Christophe Odent, Luc Cyr Boitard, Martine Maïté Maillé, Bernard Pierre-Loup Rajot, Jean-<br />

Pierre, le mari de Suzanne Cyril Collard, Nathalie Nathalie Gureghian, le moniteur Guénolé Pascal,<br />

Charline Caroline Cibot, Jacques, le beau-frère de Robert Jacques Fieschi, Marie-France, l’épouse de<br />

Robert Valérie Schlumberger, l’Américain Tom Stevens, Fanny Tsilka Theodorou, Claude Vanghel<br />

Theodorou, Solange Isabelle Prades, Freddy Hervé Austen, Alex Alexandre de Dardel, Richard<br />

Alexis Quentin, Adrien Pierre Novion, Henri Eric Viellard, la mère de Jean-Pierre Anne-Marie<br />

Nivelle, Angelo Jean-Paul Camail, Géraldine Caroline Legendre, le premier matelot Loïc Ermel,<br />

le second matelot Claude Bachowiak, le directeur Paul Lugagne<br />

Les dossiers pédagogiques et les fiches-élèves de l'opération lycéens au cinéma ont été<br />

édités par la Bibliothèque du film (BIFI) avec le soutien du Ministère de la culture et de<br />

la communication (Centre national de la cinématographie).<br />

Rédacteur en chef Frédéric Strauss.<br />

Production les Films du Livradois, Gaumont<br />

Producteur exécutif Micheline Pialat<br />

Distribution Gaumont<br />

Durée 1h42<br />

Sortie à Paris 16 novembre 1983<br />

■ SYNOPSIS<br />

Suzanne, quinze ans, répète On ne badine pas avec l’amour dans une colonie de vacances. Elle aime Luc,<br />

mais ne veut pas coucher avec lui alors qu’elle ne cesse de le faire avec des inconnus. Dans sa famille,<br />

Suzanne n’est pas à l’aise entre un père, Roger, fourreur juif d’origine polonaise, qu’elle aime beaucoup<br />

mais qui la traite parfois durement, une mère, Betty, agressive, névrosée et jalouse de sa jeunesse, et un<br />

frère, Robert, aux grandes ambitions littéraires et qui éprouve à l’égard de sa sœur comme de sa mère des<br />

sentiments possessifs et plutôt troubles.<br />

Lorsque le père quitte la famille, les disputes deviennent constantes et violentes entre Suzanne, sa mère et<br />

son frère, qui ne supportent pas sa « liberté ». La situation est intolérable pour Suzanne, qui décide de partir<br />

en pension.<br />

Roger reparaît un soir au beau milieu d’un repas de famille. Suzanne a épousé Jean-Pierre, mais s’intéresse<br />

déjà à Michel, tandis que Robert, devenu auteur à succès, a épousé Marie-France, la sœur de Jacques,<br />

célèbre critique littéraire. Roger règle ses comptes et reproche surtout à son fils d’avoir trahi sa vocation<br />

littéraire pour l’argent et le succès, trouve tous ces gens « tristes », se demande quelle est la position de<br />

Suzanne… Betty le chasse, au grand soulagement de chacun.<br />

Plus tard, Roger accompagne Suzanne à l’aéroport. Elle part pour San Diego avec Michel. Une grande<br />

tendresse et une grande complicité unissent le père et la fille. Dans le bus qui le ramène à Paris, Roger est<br />

songeur, tandis que dans l’avion, Suzanne semble elle aussi pleine d’incertitude.<br />

Dossier A nos amours © BIFI<br />

Maquette Public Image Factory Iconographie photogrammes © Gaumont /<br />

Portrait de Maurice Pialat (couverture et page 4) D.R.<br />

Bibliothèque du film (BIFI)<br />

100, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS<br />

Tél : 01 53 02 22 30 - Fax : 01 53 02 22 39<br />

Site Internet : www.bifi.fr

■ ÉDITORIAL<br />

L'élan heurté de l'adolescence sous le regard<br />

d'un grand cinéaste<br />

A nos amours nous ouvre une des œuvres les plus passionnantes du cinéma français, une des<br />

plus singulières aussi : l'œuvre de Maurice Pialat. Metteur en scène des tensions, des crises,<br />

des commotions et des émotions qui rendent la vie intense, et parfois invivable, Maurice<br />

Pialat a fait de A nos amours un film lumineux, même dans la dureté et la folie de la famille<br />

qu'il y met en scène. Il campe lui-même le père, personnage ombrageux, fuyant, qui se<br />

confie peu, et seulement à sa fille, Suzanne, enjôleuse mais farouche, insaisissable elle aussi.<br />

C'est de cette adolescente que A nos amours trace le portrait sensible, contrasté : sensuelle<br />

et libre, Suzanne cherche dans l'élan charnel, le don de son corps, une perspective de vie,<br />

un épanouissement qui se dérobent à elle. De ces émois cahotants, Pialat n'a pas fait une<br />

charmante chronique de l'âge tendre, mais une forme de rapport romanesque sur une existence<br />

traversée, tout à la fois, par la grâce et par le sentiment du tragique, de l'irréparable.<br />

La force de frappe et de vérité de la mise en scène s'accompagne en effet toujours ici d'une<br />

ambition formelle et d'un regard sur les personnages qui transcendent la notion de réalisme.<br />

Dans ces entrelacs de la « méthode » Pialat, les acteurs ont une place de choix entre réalité<br />

et fiction, à l'instar de Sandrine Bonnaire, qui fut la révélation de A nos amours, éblouissante<br />

dans le rôle de Suzanne, où se reflète un peu de son tempérament, de sa jeunesse.<br />

Aussi subtil qu'il est direct, aussi secret qu'il est à vif, le film de Maurice Pialat nous invite<br />

à un dialogue vivant avec une grande idée du cinéma.<br />

3<br />

La Bibliothèque du film

4<br />

Les acteurs non<br />

professionnels de<br />

Passe ton bac<br />

d’abord (ci-contre),<br />

et les acteurs<br />

vedettes de Sous le<br />

soleil de Satan,<br />

Depardieu et<br />

Bonnaire<br />

(page suivante).<br />

■ LE RÉALISATEUR<br />

Pialat, la cicatrice intérieure<br />

« Je dis qu’on peut faire des entrées avec des bons films. La preuve a été faite. Il y a Pagnol, par exemple,<br />

seulement il est auteur. C’est ça ! Il n’est pas nécessaire de faire des films moins bons pour faire des entrées. Alors<br />

que tous ces gens qui tiennent le haut du pavé et qui imposent leurs produits dans le cinéma, en particulier en<br />

France depuis plus d’une décennie maintenant ! Pratiquement depuis la Nouvelle Vague. Ce sont ces gens qui<br />

prétendent que les films qui marchent sont des films faciles, qui font un tas de concessions. [...] C’est quand<br />

même pas par hasard que je cite Pagnol à tout bout de champ, et même à l’intérieur des films, parce que je ne<br />

rêve que de ça, de faire des films qui aient le succès qu’il a eu ». Maurice Pialat, au moment de la sortie de A nos amours.<br />

> Regarder en face<br />

On se souvient de la palme d’or attribuée sous les sifflets à Maurice Pialat,<br />

en 1987 à Cannes, pour Sous le soleil de Satan, et de cette phrase : « Vous ne m’aimez<br />

pas… Eh bien, je ne vous aime pas non plus ! » Ce n’est pas sous le signe de<br />

l’esthétique, de la morale ou de la métaphysique que Pialat place alors son<br />

triomphe, mais sur le plan affectif. La vie, l’amour, la mort, comme chez<br />

Lelouch, mais chaque plan de Pialat rappelle que le cinéma n’a pas été inventé<br />

pour fermer les yeux ou se boucher les oreilles, adoucir la vie ou anesthésier les<br />

consciences. « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement », lit le Roi Soleil<br />

à la fin du merveilleux film de Roberto<br />

Rossellini, La Prise de pouvoir par Louis XIV,<br />

citant La Rochefoucauld (maxime n°26).<br />

Pialat en fait la matière même de son cinéma :<br />

regarder en face – et fixement, longuement–<br />

ce que, d’habitude, le cinéma nous permet<br />

d’éluder.<br />

Si cette exigence peut expliquer en partie la<br />

carrière difficile et chaotique de Maurice<br />

Pialat – dix longs métrages pour le cinéma en<br />

trente ans –, il faut ajouter que son parcours<br />

même ne ressemble à aucun autre dans le<br />

cinéma français. Maurice Pialat est né le 21<br />

© Gaumont<br />

août 1925 à Cunlhat, dans le Puy-de-Dôme. Son père, commerçant en « tout »,<br />

fait faillite alors que le petit Maurice a deux ans. Il sera élevé dans un milieu<br />

populaire à Courbevoie et à Montreuil. Comme tous les enfants, il aime le cinéma<br />

de l’époque, qu’il découvre surtout au patronage (Chaplin, Laurel et Hardy,<br />

Carné, La Bête humaine, Les Trois Lanciers du Bengale…), mais son intérêt pour la<br />

pratique du cinéma sera tardif. Il s’oriente d’abord vers d’autres arts. Après les<br />

Arts Décoratifs et les Beaux-Arts, où il est l’élève de Brianchon, Oudot et<br />

Desnoyer, il envisage un temps l’architecture, qu’il trouve trop technique, avant<br />

de se tourner vers la peinture. Il expose en 1945, 46 et 47 au Salon des moins de<br />

trente ans. Cet intérêt pour la peinture, qui le rapproche d’un homme tel que<br />

Bresson, un des rares cinéastes dont il reconnaisse l’influence, demeure essentiel<br />

pour comprendre son œuvre de cinéaste 1 . Parallèlement, Pialat fait du<br />

théâtre en amateur, écrit et monte des pièces et des spectacles burlesques.<br />

> L’irrémédiable<br />

C’est Pierre Braunberger, producteur de nombreux courts métrages de la<br />

Nouvelle Vague, qui lui permet de réaliser en 1960 L’Amour existe, un documentaire<br />

remarqué qui reçoit le Prix Louis Lumière et le Lion du court métrage<br />

au festival de Venise, et qu’on peut considérer comme la matrice de toute<br />

l’œuvre de Pialat. Apparaît déjà la veine autobiographique, puisque le film est<br />

nourri de visions et de souvenirs d’enfance et de jeunesse, Courbevoie,<br />

Montreuil… Ce documentaire est d’abord le constat douloureux de ce que le<br />

1. À l’époque d’À nos amours, il confie à Positif :« J’ai longtemps été paralysé par le fait d’avoir abandonné la peinture, parce que pour moi, il n’y a pas de comparaison, non seulement entre la peinture et le cinéma,<br />

mais entre la peinture et la littérature » (voir « Bibliographie », p. 23).

philosophe Clément Rosset appelle le « caractère<br />

insignifiant et éphémère de toute chose au monde » 2 ,<br />

Pialat y évoquant la guerre, la spéculation immobilière,<br />

« le temps des casernes civiles », le sort des<br />

vieux travailleurs, les bidonvilles… Mais le film<br />

tire sa force d’une douleur sourde et lancinante,<br />

qui constate une dégradation irrémédiable dans le<br />

même temps où elle fait sentir la beauté de ce qui<br />

a été. C’est lorsqu’il disparaît que l’on sent le plus<br />

que « l’amour existe ».<br />

Pialat doit attendre près de dix ans – peuplés de<br />

travaux de commande – pour passer au long<br />

métrage de fiction. Il en gardera une certaine<br />

amertume contre la Nouvelle Vague qui s’installe.<br />

C’est pourtant avec l’aide de François Truffaut et<br />

de Claude Berri, entre autres, qu’il peut tourner<br />

L’Enfance nue, histoire d’un enfant recueilli temporairement<br />

dans des familles d’accueil auprès<br />

desquelles il ne cesse de se rendre odieux. Le<br />

parallèle avec Les Quatre Cents Coups de Truffaut<br />

s’impose au spectateur, mais il ne faut pas longtemps<br />

pour saisir une différence radicale : les difficultés<br />

familiales du jeune Doinel, posées dès le<br />

départ, serviront toujours à justifier en arrière<br />

plan l’engrenage de la délinquance. Rien, au<br />

contraire, ne vient expliquer, « excuser », le comportement<br />

opaque de François, le jeune héros de<br />

Pialat. Comme rien ne viendra cautériser une<br />

cicatrice intérieure invisible. Dès le début du film,<br />

« le mal est fait », écrit Jean Narboni 3 .<br />

> Coups de gueule<br />

et prise de risque<br />

Après le succès d’estime de L’Enfance nue,<br />

Pialat va obtenir un des ses plus grands succès<br />

publics avec Nous ne vieillirons pas ensemble (1972),<br />

où le couple formé par Jean Yanne et Marlène<br />

Jobert se déchire et se détruit. Pialat reconnaît la<br />

part très largement autobiographique de ce film,<br />

qui apparaît plus nette encore dans le roman<br />

publié en même temps, rédigé à la première per-<br />

sonne 4 . De ce film naît la légende de « Pialat<br />

l’emmerdeur », l’homme des coups de gueule et<br />

des plateaux orageux. Pialat déclare le film raté,<br />

Yanne se gausse de son Prix d’interprétation à<br />

Cannes, affirmant que Pialat ne l’a jamais « dirigé<br />

» !<br />

Au lieu de profiter des avantages acquis, Pialat se<br />

lance dans le projet le plus risqué de sa carrière,<br />

La Gueule ouverte (1973) : un film sur la mort<br />

d’une mère. Non seulement il s’agit de montrer<br />

l’irreprésentable, mais de montrer dans le même<br />

temps à quel point cette mort, la douleur de<br />

l’autre, gêne. La Gueule ouverte paraît illustrer<br />

cette autre remarque de Clément Rosset :<br />

« L’homme est la seule créature connue à avoir<br />

conscience de sa propre mort (comme la mort promise à<br />

toute chose), mais aussi la seule à rejeter sans appel<br />

l’idée de la mort. Il sait qu’il vit, mais ne sait pas comment<br />

il fait pour vivre ; il sait qu’il doit mourir, mais<br />

il ne sait pas comment il fera pour mourir ». Le film<br />

– sans doute son plus beau – est radicalement rejeté<br />

par le public.<br />

> Faire un cinéma populaire<br />

à succès...<br />

Une autre légende s’attache alors à Pialat,<br />

celle du cinéaste « naturaliste », voire « sordide »,<br />

que pourrait confirmer Passe ton bac d’abord<br />

(1979), décrivant le désenchantement d’adolescents<br />

lensois et réalisé avec un très faible budget,<br />

mais bien accueilli par le public. Pourtant Pialat<br />

ne se veut ni réaliste, ni cinéaste de la pauvreté, il<br />

aspire plutôt à un vrai cinéma populaire et au succès.<br />

Dans la période qui suit, il obtient des<br />

moyens importants (même s’il les juge toujours<br />

insuffisants), en particulier grâce aux acteurs de<br />

premier plan auxquels il n’avait plus recours<br />

depuis Nous ne vieillirons pas ensemble. Les<br />

méthodes de travail de Pialat n’en demeurent pas<br />

moins identiques à elles-mêmes (avec difficultés et<br />

rumeurs) et son propos tout aussi net, qu’il s’agis-<br />

2. Dans Le Principe de cruauté, Minuit, 1988. Ce titre pourrait parfaitement s’appliquer à l’ensemble de l’œuvre de Pialat, comme cet autre, Logique du pire,PUF,1971.<br />

3. « Le mal est fait », Cahiers du cinéma, n°304, octobre 1979.<br />

4. Nous ne vieillirons pas en semble, par Maurice Pialat, « Bibliothèque de l’amour contemporain », Galliera, 1972.<br />

se d’évoquer la fascination d’une bourgeoise en rupture<br />

de classe sociale (Isabelle Huppert) pour un<br />

Loulou interprété par Gérard Depardieu ; qu’il<br />

s’agisse du policier Mangin (Depardieu) traitant son<br />

« amie » (Sophie Marceau) comme les suspects<br />

maghrébins qu’il interroge dans Police, ou de l’abbé<br />

Donissan (Depardieu) pris entre doute et fougue<br />

dans Sous le soleil de Satan (adapté de Bernanos), jusqu’à<br />

provoquer le suicide de la jeune Mouchette,<br />

incarnée par Sandrine Bonnaire, la révélation de À<br />

nos amours.<br />

Puis c’est la consécration de Van Gogh (1991), avec<br />

Jacques Dutronc dans le rôle-titre. Un grand sujet<br />

traité à la façon de Pialat, dans lequel la souffrance<br />

et la « tristesse » du peintre d’Auvers sont dégagées<br />

de tout mysticisme légendaire, de toute idéalisation,<br />

de toute religiosité, et aussi un succès public non<br />

négligeable. Interviewé alors par Paris-Match, Pialat<br />

déclare que son ambition est de « faire, une fois, un<br />

vrai succès ». Il ajoute qu’il n’envisage pas de faire<br />

tourner son fils Antoine, né en 1991 : « Il est déconseillé<br />

d’utiliser des enfants au cinéma, mais il n’y a pas de<br />

règles ». Antoine jouera finalement, en 1995, dans<br />

Le Garçu, aux cotés de Gérard Depardieu. Un film<br />

très personnel, mêlant autobiographie et biographie<br />

imaginaire (le « Garçu », c’était le père dans La<br />

Gueule ouverte), qui déroute spectateurs et critiques.<br />

Effectivement, « il n’y a pas de règles », du moins le<br />

cinéma de Pialat ne cesse-t-il de les déborder,<br />

comme le cadre de ses films n’arrive jamais à établir<br />

une frontière étanche entre la fiction et la vie.<br />

Sous le soleil de Satan<br />

© Gaumont<br />

Filmographie<br />

1951 / 1958<br />

Courts métrages<br />

en 16 mm<br />

1960 L’Amour existe (court<br />

métrage documentaire)<br />

1961 Janine (court métrage sur<br />

un scénario et des<br />

dialogues de Claude Berri)<br />

1965 / 1966<br />

Chroniques d’en France<br />

(courts métrages<br />

documentaires Pathé<br />

pour les télévisions<br />

francophones)<br />

1969 L’Enfance nue<br />

1970 / 1971<br />

La Maison des bois<br />

(feuilleton télévisé<br />

en sept épisodes<br />

pour l’ORTF)<br />

1972 Nous ne vieillirons<br />

pas ensemble<br />

1973 La Gueule ouverte<br />

1979 Passe ton bac d’abord<br />

1980 Loulou<br />

1983 A nos amours<br />

1985 Police<br />

1987 Sous le soleil de Satan<br />

1991 Van Gogh<br />

1995 Le Garçu<br />

5

6<br />

■ DÉCOUPAGE ET ANALYSE DU RÉCIT<br />

Entre-temps, la vie<br />

Criblé d’ellipses spatiales et temporelles, le récit ouvre, dans A nos amours,<br />

sur un art des lacunes, une pratique audacieuse et inédite de l’évocation, par-delà<br />

la continuité et la logique des faits.<br />

> 1.<br />

Suzanne apprend le rôle de Camille dans On ne badine pas<br />

avec l’amour. Son frère Robert vient la chercher pour faire du<br />

bateau avec des amis. Elle joue sur scène avec son amie<br />

Anne, dans le rôle de Perdican.<br />

> 2.<br />

Suzanne retrouve Luc, très amoureux d’elle, qui campe près<br />

d’une autoroute et se plaint de ne plus la voir assez.<br />

> 3.<br />

Dans un café, de nuit, Suzanne danse parmi des matelots<br />

puis couche avec un Américain sur la plage. Elle retrouve au<br />

dortoir Anne, à qui elle confie dans une rage douloureuse :<br />

« J’en ai marre ». Le lendemain, elle aperçoit l’Américain, qui<br />

l’ignore.<br />

> 4.<br />

Dans un appartement parisien, Suzanne est au lit avec un<br />

autre amant, Henri.<br />

ANALYSE Dans ces quatre premières scènes, Pialat présente Suzanne et<br />

son problème principal : la contradiction entre l’amour-affection et une<br />

attirance sensuelle insatiable. Le choix des phrases de Musset éclaire ce<br />

dilemme : « Vous devez mépriser les femmes, qui vous prennent tel que vous<br />

êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras, avec<br />

les baisers d’un autre sur les lèvres… »<br />

Cette ouverture est typique du cinéma de Pialat, qui attaque les scènes,<br />

y compris au tout début, lorsque leur déroulement logique et chronologique<br />

est déjà largement entamé. La relation entre Suzanne et Luc est<br />

déjà sur la pente descendante. Les causes et les origines des événements<br />

nous échappent. Les scènes sont des blocs qui se succèdent de façon<br />

purement chronologique, mais sans enchaînement, laissant des béances<br />

dans la narration, des ellipses indéfinissables. Où se situe la séquence 1<br />

par rapport à la 2 ? Il ne s’agit probablement pas du même lieu, même<br />

si ce n’est pas absolument exclu. Si les séquences 2 et 3 se succèdent sans<br />

hiatus, combien de temps sépare les séquences 1 et 2, 3 et 4, dans l’appartement<br />

?<br />

Les personnages sont livrés sans la moindre précision, sinon pour<br />

Suzanne, Luc, Robert… Les autres sont anonymes, mais leur fonction est<br />

variable : on ne reverra pas les marins et l’Américain ; quant aux amis de<br />

Robert, à peine entrevus sur le bateau, il est impossible d’imaginer qu’ils<br />

joueront un rôle dans la suite du film, comme Marie-France et Michel.<br />

> 5.<br />

Tandis que Suzanne dort, sa copine Martine (sœur d’Anne) la<br />

rejoint au lit pour se reposer après les cours du matin. Roger,<br />

le père de Suzanne, s’étonne et trouve que ce n’est pas très<br />

sérieux.<br />

> 6.<br />

Dans l’atelier de fourrure attenant à l’appartement, Roger<br />

confie à Robert qu’il apprécie les « trucs » qu’il écrit…<br />

> 7.<br />

Suzanne rejoint Luc dans un atelier d’une académie de dessin.<br />

Dehors, il lui dit avec tristesse qu’il pense que c’est fini.<br />

Elle le laisse s’éloigner.<br />

> 8.<br />

Suzanne rentre chez elle. Sa mère (Betty) lui demande d’où<br />

elle vient… Suzanne montre à Michel un livre sur Bonnard<br />

puis, après le départ des visiteurs, demande la permission<br />

d’aller au cinéma avec Solange (nièce de Roger) et deux garçons…<br />

Le père gifle soudainement sa fille. Elle passe la nuit<br />

avec Bernard, qui va bientôt partir au service militaire.<br />

> 9.<br />

Suzanne rentre avec précaution la nuit. Son père, qui travaille,<br />

lui reproche son retard sans agressivité. Il lui annonce<br />

qu’il va partir. Une complicité s’établit autour de la disparition<br />

d’une des fossettes de Suzanne…<br />

ANALYSE Cette seconde partie apparaît moins lacunaire que la première,<br />

puisque les scènes s’enchaînent sans laisser le spectateur dans l’incertitude<br />

temporelle ou logique. Elle est centrée sur le père et ses relations<br />

avec son entourage familial, faites d’une certaine douceur et de<br />

compréhension : attitude aimablement critique et amusée face aux<br />

deux filles et à la provocation de Suzanne (« Elle te trouve mignon,<br />

Martine… »), compliments à Robert, confidences à Suzanne sur son<br />

départ... Mais cette attitude n’exclut pas la violence soudaine, lorsque<br />

claque la gifle.<br />

> 10.<br />

Après avoir rencontré Michel à la terrasse d’un café, Suzanne<br />

rentre tard et sa mère lui annonce : « Papa nous a quittés ».<br />

Le matin, elle lui reproche de dormir nue.<br />

> 11.<br />

Dans un café avec d’autres lycéens (dont Anne, Martine et<br />

Solange), Suzanne est surprise de voir Luc, qui voudrait l’embrasser.<br />

Elle refuse.<br />

> 12.<br />

Au lit après l’amour, Suzanne confie à Bernard qu’elle a peur<br />

d’avoir le cœur sec.

13.<br />

Matin. Suzanne constate que sa mère a fouillé dans ses affaires,<br />

jeté une robe, déchiré des lettres de Bernard. Elles se battent.<br />

Robert tente de les séparer, frappe sa sœur, calme la mère…<br />

> 14.<br />

Soir. Betty annonce que Robert ne rentre pas manger.<br />

Suzanne décide de partir, elle aussi.<br />

> 15.<br />

Dans un appartement, Suzanne, Solange, Anne, Bernard,<br />

Martine et quelques autres préparent à manger, puis, dans la<br />

nuit, Suzanne laisse Martine discuter avec Angelo pour<br />

rejoindre Bernard avec lequel elle parle des « conneries »<br />

qu’elle a faites avec Luc.<br />

> 16.<br />

Suzanne rentre chez elle.Sa mère l’attend et appelle immédiatement<br />

Robert, qui la frappe et veut la forcer à demander<br />

pardon à la mère. Suzanne se défend, la mère pleure en<br />

demandant pourquoi sa fille ne l’aime pas. « Fallait pas me<br />

chier ! », lance Suzanne.<br />

> 17.<br />

Après un nouvel échange fielleux entre mère et fille, Suzanne<br />

annonce à Robert qu’elle ne peut plus vivre comme ça et va<br />

entrer en pension.<br />

> 18.<br />

Suzanne rencontre Anne, qui est avec Luc, dans un magasin<br />

d’habillement. Elle passe un moment seule sous la pluie,<br />

sous un Abribus.<br />

> 20.<br />

Au retour, Robert l’accueille en la frappant. Ils s’écroulent sur<br />

le lit de la mère et se battent tous les trois.<br />

ANALYSE Désormais, ce sont les relations de Suzanne avec sa mère (et<br />

Robert) qui prennent le devant, dans une alternance implacable de<br />

scènes assez courtes qui illustrent parfaitement la construction générale<br />

du film, en constant balancement : Suzanne à l’extérieur, en compagnie<br />

de ses amants successifs, partagée entre le plaisir et le désespoir (relations<br />

avec Luc et plans de l’Abribus).<br />

> 22.<br />

Suzanne, la nuit, dans la rue, demande à Jean-Pierre de ne<br />

pas la quitter. Celui-ci va voir Robert et lui reproche de battre<br />

Suzanne. Il rétorque qu’elle est volage et qu’il protégera toujours<br />

sa mère.<br />

> 23.<br />

Suzanne et Jean-Pierre cherchent un hôtel pour la nuit.<br />

> 24.<br />

Suzanne essaie une robe sous le regard apaisé de sa mère, de<br />

Jean-Pierre et de la mère de celui-ci. Luc téléphone et<br />

Suzanne accepte de le voir dans un café. Il l’aime. Elle ne veut<br />

pas faire de mal à Jean-Pierre et puis, elle a changé.<br />

ANALYSE Ces trois scènes constituent la seule articulation logique et traditionnelle<br />

dans la construction du film : la violence familiale ayant<br />

atteint son comble dans le segment précédent, Suzanne se raccroche à<br />

Jean-Pierre, l’épouse, repousse une dernière fois Luc. La situation familiale<br />

est apaisée mais la souffrance intérieure de Suzanne est toujours<br />

présente.<br />

> 25.<br />

Une fête dans l’appartement. Robert présente Jean-Pierre,<br />

marié depuis six mois avec Suzanne, à Jacques, son beaufrère.<br />

Des remarques troubles sont échangées sur les rapports<br />

entre frères et sœurs. Robert se félicite de sa réussite,<br />

vante son épouse Marie-France auprès de sa mère. Soudain<br />

débarque le père, qui s’installe à table, reproche à Robert<br />

d’épouser Marie-France pour sa carrière. Citant Van Gogh,<br />

il conclut : « La tristesse durera toujours… » Betty le force à<br />

partir.<br />

> 26.<br />

Roger accompagne sa fille en bus à l’aéroport, d’où elle part<br />

pour San Diego avec Michel. Il lui dit gentiment qu’elle croit<br />

aimer mais qu’elle attend seulement qu’on l’aime, évoque la<br />

fossette… Lui en bus, elle en avion, ils partent dubitatifs et un<br />

peu tristes…<br />

ANALYSE Ces deux dernières scènes concluent le film dans le même principe<br />

: deux blocs indépendants (voire contradictoires), sans continuité<br />

logique avec ce qui précède. Une phrase nous apprend, dans la séquence<br />

25, que Suzanne est mariée depuis six mois. Dans la 26, elle a quitté<br />

Jean-Pierre. Depuis combien de temps ? Surtout, la grande scène du<br />

dîner (25) est un petit film à l’intérieur du film, comme tombé là arbitrairement<br />

(ce qui est d’ailleurs le cas, voir « Questions de méthode »,<br />

p. 8-9). Cette construction et cette fin ouverte qui ne conclut rien (le<br />

film pourrait parfaitement continuer) produisent cet effet très particulier<br />

à Pialat : le sentiment de voir vivre des personnages comme dans la vie<br />

et non dans une construction et une épaisseur romanesque. Les événements<br />

arrivent sans raison apparente, d’autres nous restent cachés. Le<br />

monde de Pialat vit et existe en dehors de ce qui nous est montré.<br />

7

8<br />

■ QUESTIONS DE MÉTHODE<br />

Par à-coups<br />

De l’écriture au montage, A nos amours a suivi un parcours sinueux qui dessine la matière, chaotique<br />

et créative, de la « méthode Pialat ».<br />

> « Work in progress »<br />

Ecrit par Arlette Langmann, A nos amours trouve son origine<br />

dans un autre scénario de cette collaboratrice de Pialat, Les<br />

Filles du faubourg. Arlette Langmann, qui est née en 1947 dans<br />

une famille de Juifs polonais, s’y inspirait des souvenirs de sa<br />

propre adolescence, dans les années 60 : « Il y a une base autobiographique<br />

dans le personnage de Suzanne : la fille qui a des aventures<br />

mais qui n’arrive pas à s’attacher ; marquée par l’image du<br />

père ; qui n’aime que son père, surtout lorsqu’il est absent… ; ses rapports<br />

avec sa mère (pitié - répulsion). La fille qui ne supporte pas le<br />

chagrin de sa mère, et se fait dure pour ne pas succomber elle-même au<br />

chagrin… ». Ce scénario, écrit sous la forme d’une longue nouvelle<br />

qui tresse le destin de six filles, permet à Pialat d’obtenir,<br />

en 1976, l’Avance sur recettes 1 et un accord de coproduction<br />

Les propos d’Arlette Langmann sont extraits du livre consacré au scénario de A nos amours (voir bibliographie).<br />

1. Aide remboursable attribuée par une commission du Centre National de la Cinématographie.<br />

2. Selon Pialat, l’action se situe toujours dans les années 60, ce qui explique un aspect quelque peu désuet.<br />

3. Ce terme, aujourd’hui répandu, reprend le titre d’un ouvrage de James Joyce de 1923, soit Travail en cours, qui deviendra Finnegans Wake.<br />

avec FR3. Mais Pialat ne trouve pas le financement complémentaire,<br />

s’attaque à un autre projet (Les Meurtrières), puis utilise des<br />

éléments des Filles du faubourg pour tourner Passe ton bac d’abord.<br />

Après avoir écrit Loulou, Arlette Langmann redéveloppe Les<br />

Filles du faubourg, à la demande de Pialat, sous forme d’une adaptation<br />

de trois heures. Puis, recentré sur une des adolescentes, le<br />

scénario devient Suzanne, mais se voit refuser l’Avance sur<br />

recettes, officiellement déjà obtenue sur le même sujet. Le projet<br />

est alors remanié, raccourci et transposé de nos jours 2 pour<br />

faciliter le tournage en extérieur et réduire les coûts. Selon<br />

Pialat, « ce qui reste, et ce qui est le plus important du scénario des<br />

Filles du faubourg, c’est l’adolescence d’Arlette Langmann. Il reste<br />

beaucoup plus de la partie familiale que celle de ses relations avec ses<br />

amis, ses flirts ».<br />

Au tournage, de nouvelles modifications sont apportées.<br />

Notamment dans le langage de Sandrine Bonnaire, plus populaire<br />

qu’à l’origine, précise Arlette Langmann. Mais surtout, le<br />

père ne meurt plus, contrairement à ce qui était écrit, comme<br />

en témoigne encore une réplique de Suzanne sur ses yeux<br />

jaunes, dans la scène de la fossette. Après avoir reculé sans cesse<br />

le tournage de la mort de son personnage (en partie par superstition,<br />

suggère Arlette Langmann), Pialat décida de le faire<br />

simplement partir, puis soudainement revenir. Cette séquence<br />

du retour fut donc entièrement ajoutée par le réalisateur, et<br />

improvisée au tournage.<br />

Le cheminement chaotique du scénario imprime déjà au film<br />

une forme particulière. C’est dans la méthode de travail de<br />

Pialat que sa formation et son passé de peintre sont présents,<br />

alors que ses images sont rarement affectées d’une tendance au<br />

picturalisme. Il conçoit en effet, à la manière de nombreux<br />

peintres et de certains écrivains, ses films comme des works in<br />

progress 3 , des travaux que l’on peut abandonner, reprendre,<br />

retravailler, parfois recommencer totalement à zéro (comme le<br />

firent Chaplin, Kubrick ou Welles). « Un film ne doit pas être<br />

construit rigoureusement comme un plan d’architecte, il ne faut pas se<br />

priver de l’imprévisibilité d’un tournage. L’inspiration y vient de<br />

même qu’en peinture, par à-coups », dit-il.

La créativité fait autorité<br />

Plutôt que de reprendre les anecdotes de tournages qui alimentent<br />

les gazettes – acteurs aigris ou fâchés, techniciens, surtout<br />

opérateurs et monteurs, qui se succèdent, jusqu’à une dizaine<br />

par film 4 à chaque poste –, il est préférable de chercher à comprendre<br />

la méthode de Pialat sur le plateau. Les « psychodrames »<br />

de ses tournages ne sont rien d’autre qu’une forme de direction<br />

d’acteurs et aussi de techniciens. Jacques Loiseleux 5 est de ceux<br />

qui comprennent et explicitent le mieux la démarche du cinéaste :<br />

« Maurice est quelqu'un qui a envie de travailler de manière extrêmement<br />

précise. Il imagine très bien la façon dont il veut que les choses<br />

soient, il a du mal à le dire et ne dit jamais ce qu'il veut, parce qu'il<br />

considère qu'à partir du moment où il l'a dit, c'est déjà trop tard : les gens<br />

vont faire de la reproduction. Il veut donc susciter des choses chez les<br />

autres, à tous les niveaux. Le principe de Pialat, c’est de convaincre les<br />

comédiens sans leur dire ce qu’ils ont à faire, pour éviter le jeu classique<br />

et les amener, en interrogeant le personnage, en investissant les problèmes<br />

que pose la figure, à chercher<br />

les moyens de la faire apparaître.<br />

Alors, puisqu’il est<br />

pris dans un processus de<br />

recherche, l’acteur reste<br />

vivant. Entre le jeu classique<br />

de la récitation, qui reproduit<br />

quelque chose de déjà-là,<br />

de déjà pensé avant d’être<br />

exprimé, et ce type de direction<br />

d’acteur, les frontières<br />

parfois semblent délicates<br />

mais Pialat les trouve et elles<br />

tombent juste : c’est un travail<br />

de laboratoire ». Quant<br />

à l’opérateur, il en va de<br />

même : « Pialat me met en<br />

scène, au même titre que les<br />

autres acteurs, c’est-à-dire<br />

qu’il me faut être disponible<br />

pour capter l’attention en<br />

train d’advenir ». Chaque<br />

collaborateur doit participer<br />

à la création, être lui-même créateur, ce qui passe souvent par<br />

le négatif : « Il dit souvent : “Tu ne fais pas ça” et on doit en déduire<br />

ce qu’il faut faire ». Le technicien comme les acteurs sont sommés<br />

d’inventer leur personnage et leur parcours, comme dans cette<br />

séquence entre Suzanne, la mère et le frère : « On n’a évidemment<br />

pas répété, Maurice nous avait donné le champ d’action, c’est-à-dire tout<br />

l’appartement, et on est parti d’un seul coup… ».<br />

La caméra suit Besnehard jusqu’au lit de la mère. Lorsque<br />

Loiseleux ne supporte plus la vue de cette femme en colère (« ça<br />

ne fonctionnait pas »), il renvoie le chariot de travelling filmer<br />

Sandrine Bonnaire dans la pièce voisine. Voyant la caméra partie,<br />

Besnehard va de lui-même rechercher Bonnaire dans le couloir.<br />

« Tout cela n’a pu être possible que par cette mise en scène dans laquelle<br />

nous sommes tous impliqués ». Une telle méthode impose que chacun,<br />

acteur, opérateur, perchman, devienne metteur en scène en<br />

concurrence avec les autres et avec le réalisateur lui-même : c’est<br />

la source de conflits comme de déceptions pour ceux qui ne peu-<br />

vent ou ne veulent pas entrer dans ce jeu périlleux et éprouvant.<br />

Mais contrairement à ce que veut la légende, Pialat n’improvise<br />

que très rarement. La scène du retour du père fait donc exception,<br />

et de manière spectaculaire puisque seuls quelques techniciens,<br />

dont évidemment Jacques Loiseleux, avaient été avertis par Pialat<br />

de ce qu’il allait faire. La surprise et la déroute de chacun amènent<br />

à confondre personnages, mis en accusation par le père et sommés<br />

de choisir leur camp, et acteurs, placés devant un vide et un malaise<br />

total par le metteur en scène. Comme les grands moments du<br />

cinéma de Pialat, la scène atteint le point où les comédiens ne<br />

jouent plus, où la vie se confond totalement avec la fiction.<br />

> Retrouver l’évidence des choses<br />

Le tournage dans l’appartement s’étant éternisé, l’argent<br />

manquait pour les extérieurs, à peine commencés en été, et un<br />

second tournage eut lieu en hiver, raccordant difficilement avec<br />

les premiers extérieurs. Mais les difficultés n’étaient pas encore<br />

finies.Yann Dedet 6 reprit le montage après Sophie Coussein, qui<br />

reviendra plus tard. « Pendant trois semaines, nous repassions tous les<br />

deux jours en salle de projection, et nous avions à chaque fois un ordre<br />

différent. On a eu la colonie au milieu, des scènes disparaissaient,<br />

d’autres prenaient plus de place. Maurice a même voulu ramener le<br />

dîner final au milieu du film !… Brusquement, la décision de tout<br />

ramener autour du père est devenue évidente. Le retour du père, c’est la<br />

fin du film, ça ne peut être autre chose… Mais il a fallu neuf mois de<br />

montage pour tout essayer, tout remettre en cause ». Le montage, après<br />

le tournage, ne cesse de démantibuler la structure générale du scénario<br />

et du tournage, car il ne s’agit pas de monter selon les critères<br />

traditionnels, mais à l’émotion. Le but ultime de Pialat reste,<br />

selon Yann Dedet, « que les choses soient là, qu’elles soient évidentes,<br />

mais que ce soit comme si c’était arrivé par hasard. L’idée serait de se<br />

dire : “Comment est-il possible qu’il y ait eu une caméra à ce<br />

moment-là ?” ».<br />

4. C’est le chiffre donné par Pialat lui-même à propos d’A nos amours, pour les monteurs, alors que le générique n’en crédite que sept (Cinématographe, n°94, novembre 1983).<br />

5. Directeur de la photographie et cadreur, il a travaillé en particulier à partir de 1973 sur les films d’Yves Boisset, Joël Santoni, Patrick Grandperret, Jean-Luc Godard, Joris Ivens, Philippe Garrel.<br />

6. Yann Dedet a travaillé comme monteur sur Passe ton bac d’abord, Loulou, À nos amours, Sous le soleil de Satan et Van Gogh, ainsi qu’avec, entre autres, François Truffaut, Jean-François Stévenin, Patrick Grandperret, Catherine Breillat, Philippe Garrel, Claire Denis.<br />

9

10<br />

■ PERSONNAGES ET ACTEURS PRINCIPAUX<br />

Une grande famille<br />

Dans A nos amours, une histoire de famille est racontée par les comédiens,<br />

une autre l’est à travers eux : sous le propos apparent, circulent des affects<br />

personnels qui nourrissent indirectement le film et lui donnent une grande part<br />

de sa force émotionnelle.<br />

Cyril Collard, Jacques Fieschi et Dominique Besnehard.<br />

> Liens secrets à la lumière<br />

du cinéma<br />

On sait que le scénario de A nos amours a pour point de<br />

départ les souvenirs d’adolescence d’Arlette Langmann, qui fut<br />

pendant plusieurs années l’épouse de Maurice Pialat. Quant à<br />

Micheline Pialat, productrice exécutive du film, elle a partagé<br />

durant vingt ans la vie du réalisateur, et fondé avec lui la société<br />

de production Les Films du Livradois, qui apparaît au géné-<br />

rique de A nos amours. La régie générale du film est assurée par<br />

Sylvie Danton, qui deviendra la collaboratrice puis l’épouse de<br />

Pialat et la mère du petit Antoine, héros du Garçu. A nos amours<br />

se rattachant aux souvenirs d’Arlette Langmann, sœur de l’acteur,<br />

réalisateur et producteur Claude Berri, le personnage<br />

interprété par Dominique Besnehard, Robert, s’inspire donc<br />

de Berri lui-même, qui fut très lié à Pialat : le premier court<br />

métrage de fiction de Pialat, Janine, en 1962, est écrit, dialogué<br />

et interprété par Claude Berri, qui participa également à la<br />

production de L’Enfance nue. Pialat admirait le talent de<br />

conteur de Berri et les compliments que Roger adresse à son<br />

fils au début du film en sont le reflet : « Tu vois, les gens qui sont<br />

capables, comme ça, en quelques lignes, de camper des personnages,<br />

chapeau ! » (séquence 6). Il est difficile de ne pas mettre en<br />

relation les reproches qu’il adresse ensuite à Robert - avoir<br />

vendu un talent rare lui permettant d’être un nouveau Pagnol<br />

- avec l’évolution de son ancien ami, du cinéaste auteur au producteur-réalisateur<br />

d’œuvres calculées pour plaire au public le<br />

plus large, justement des adaptations de Pagnol, Jean de<br />

Florette et Manon des sources.<br />

Autre règlement de compte, lors de la même scène, lorsque le<br />

père reproche au « beau-frère », Jacques, d’avoir consacré un<br />

numéro spécial au travail de Robert, pour ensuite laisser passer,<br />

sous couvert d’interview, un « truc » où « il y avait une espèce<br />

de type » qui donnait « trois sur vingt » à Robert et, disait que<br />

1. Voir « Tourner avec Pialat », par Jacques Fieschi, Cinématographe, n°94. Jacques Fieschi a ensuite collaboré au scénario de Police et travaillé comme scénariste avec Cyril Collard, Claude Sautet, Olivier Assayas, Edouard Molinaro…<br />

2. Cahiers du cinéma, n°354.<br />

c’était un minable. L’interprète du beau-frère est Jacques<br />

Fieschi 1 , rédacteur en chef de la revue Cinématographe, qui, un<br />

an après avoir consacré un numéro spécial à Pialat, publia en<br />

1981 un entretien avec le chef-opérateur Pierre-William<br />

Glenn, qui venait d’être remplacé sur le tournage de A nos<br />

amours. Glenn donnait en effet « trois sur vingt » à Loulou et<br />

déniait un quelconque talent à Pialat !<br />

L’une des principales caractéristiques du film tient à l’utilisation<br />

d’acteurs peu connus, comme Pierre-Loup Rajot dans le<br />

rôle de Bernard, ou carrément amateurs.<br />

EVELYNE KER n’avait plus vu Pialat depuis Janine, quand il<br />

lui demanda de jouer le rôle de la mère. Elle donne à son personnage<br />

ce déséquilibre constant, au bord de la folie, mélange<br />

de rigidité puritaine et de jalousie indécente. Sur le tournage,<br />

selon Pialat, s’instaura une rivalité entre Evelyne Ker et<br />

Sandrine Bonnaire, Pialat ne s’intéressant qu’à sa jeune découverte.<br />

La jalousie inconsciente qui s’ensuivit permit de contrebalancer<br />

le jeu trop théâtral de l’actrice, la poussant à un incessant<br />

débordement dans le réel : « D'ailleurs, à un moment donné,<br />

elle dit : ça veut faire du cinéma ! Puis elle lui tombe dessus. On l'a<br />

coupé parce que ça faisait private joke » 2 .<br />

DOMINIQUE BESNEHARD est parfait dans le rôle du<br />

frère, Robert, dans la mollesse, la veulerie, l’autorité exercée<br />

sans vraie conviction à la place du père défaillant, et surtout<br />

dans les rapports troubles avec sa mère comme avec Suzanne,<br />

sans cesse à la limite du malaise. Aujourd’hui agent artistique<br />

renommé chez Artmédia, Dominique Besnehard commença sa<br />

carrière au cinéma en tant que directeur de casting, chargé de<br />

distribuer les rôles, notamment sur La Drôlesse, de Jacques<br />

Doillon, puis Passe ton bac d’abord de Pialat. S’il n’a pas découvert<br />

Sandrine Bonnaire, Dominique Besnehard a révélé<br />

Juliette Binoche, Pierre-Loup Rajot, Béatrice Dalle… Il gère<br />

ou a géré aussi les carrières de Nathalie Baye, Sophie Marceau,<br />

Valérie Kaprisky… De la part de Pialat, choisir un « décou-

vreur d’acteurs » pour jouer le frère de Sandrine Bonnaire<br />

n’est évidemment pas indifférent, puisque A nos amours repose<br />

sur la « découverte » de la débutante Sandrine Bonnaire. Mais,<br />

plus secrètement, ce choix renvoie au modèle du personnage<br />

de Robert, Claude Berri, qui a beaucoup aidé Dominique<br />

Besnehard à ses débuts et l’a orienté, alors qu’il était acteur<br />

débutant, vers le métier de directeur de casting. Sans négliger<br />

le fait que Dominique Besnehard est l’agent de Marlène<br />

Jobert, qui avait vécu avec Claude Berri, ce qui fait, dit-il, que<br />

« je savais tout de la famille » 3 .<br />

CYRIL COLLARD, futur réalisateur des Nuits fauves (1992),<br />

qui mourra du sida en 1993, joue le rôle de Jean-Pierre, le<br />

mari, un garçon très doux qui « calme » Suzanne, un gendre<br />

idéal pour Betty, effacé, dont se moquent aussi bien Jacques<br />

que Robert, Michel ou Bernard lors des fiançailles… La relation<br />

entre Pialat et Collard, principalement assistant-réalisateur<br />

sur le film, fut si intense que le jeune homme dut quitter<br />

le tournage pendant trois semaines, comme il le raconta dans<br />

Libération à la sortie de A nos amours : « Maurice n’a pas d’enfant.<br />

Parfois j’ai été cet enfant quelques secondes. Et puis plus rien,<br />

une pierre dans le torrent. Maurice m’avait fait peur ». Nul mieux<br />

que Collard n’explique, indirectement, la justesse de l’interprétation<br />

de Pialat lui-même, père du film en tant que metteur<br />

en scène, père dans la fiction, père spirituel de la jeune actrice,<br />

passant d’un instant à l’autre de la douceur à la cruauté : « Il<br />

suit une ligne inexorable, l’émotion. Là, il peut aller jusqu’à la<br />

méchanceté. Suzanne pleure parce qu’elle comprend que son amie<br />

Anne a profité de sa dispute avec Luc pour prendre sa place auprès de<br />

lui. L’instant d’avant, Maurice avait rappelé à Sandrine avec une<br />

violence incroyable sa vie avant le tournage dans sa famille de onze<br />

enfants, et le HLM de Grigny où il aurait mieux fait de la laisser<br />

croupir. Mais il a fait A nos amours pour elle. Par amour pour elle.<br />

La nostalgie d’un amour ».<br />

SANDRINE BONNAIRE est évidemment au centre du film.<br />

Née en 1967, elle avait seize ans quand elle fut découverte par<br />

Maurice Pialat, à la suite d’une petite annonce qu’il avait fait<br />

3. Studio, juillet-août 1998.<br />

paraître dans France-Soir, à<br />

laquelle elle répondit à la<br />

place de sa sœur aînée...<br />

Légende invérifiable, bien<br />

dans la mythologie de l’actrice<br />

inconnue, découverte<br />

et formée par son<br />

Pygmalion, à la manière de<br />

Garbo et Mauritz Stiller,<br />

Marlène Dietrich et Josef<br />

von Sternberg, Anna Karina<br />

et Jean-Luc Godard… Le<br />

fait est que Sandrine<br />

Bonnaire correspondait à ce<br />

qu’attendait Pialat, non<br />

comme illustration d’un<br />

personnage totalement défini,<br />

mais comme actrice de<br />

tempérament, pleinement<br />

capable, malgré son inexpérience,<br />

de participer au système<br />

créatif et exigeant du<br />

cinéaste (elle le montrera encore dans Police et surtout dans<br />

Sous le soleil de Satan). Le fait est que la comédienne en sera<br />

influencée pour la suite de sa carrière, loin de toute miévrerie,<br />

marquée par des personnages forts et des rencontres importantes,<br />

avec Agnès Varda (Sans toit ni loi, 1985), André Téchiné<br />

(Les Innocents, 1987), Jacques Rivette (Jeanne la Pucelle, 1994,<br />

et Secret défense, 1998) ou Claude Chabrol (La Cérémonie, 1995,<br />

Au cœur du mensonge, 1998). Ici encore, la coïncidence entre la<br />

situation réelle et celle du personnage est au cœur de la réussite<br />

du film et du rôle de Suzanne. Pas seulement par la relation<br />

père-fille qui s’établit entre le cinéaste et l’actrice, mais parce<br />

que la situation de Sandrine Bonnaire sur le plateau est semblable<br />

à celle de Suzanne dans le film. L’actrice débute dans le<br />

cinéma comme son personnage dans la vie amoureuse.<br />

Suzanne est en totale disponibilité mais en même temps soucieuse<br />

de ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par les<br />

autres, amant de cœur comme Luc, père, mère, frère ou<br />

mari… Comme toute adolescente de quinze ans, mais plus<br />

encore dans ces années 80, Suzanne ne sait pas ce qu’elle veut,<br />

mais la liberté que lui accorde l’évolution des mœurs la laisse<br />

dans un grand vide affectif. Il n’y a presque plus d’interdits,<br />

puisque Suzanne se trouve seulement confrontée à des principes<br />

dénués de toute base (comme lorsque sa mère lui affirme<br />

qu’elle ne doit pas dormir nue parce que « ça ne se fait pas ! »),<br />

à un père qui gifle soudainement puis autorise ce qu’il refusait,<br />

avant de se mettre en touche… Où se poser et en vertu de<br />

quels principes s’opposer ? Même le jugement qu’elle attend<br />

de son père, ne serait ce que sur le choix de ses amants, ne<br />

viendra pas… La liberté est-elle aussi difficile à vivre que la<br />

contrainte ?<br />

11

12<br />

Le tourbillon<br />

page 13<br />

Un plan-séquence où les personnages de<br />

A nos amours cherchent leur place,<br />

comme des électrons dont les énergies et<br />

les trajectoires divergent.<br />

Destins en regards<br />

page 14<br />

Suzanne et Luc, deux adolescents dont<br />

Pialat soumet l’amourette à l’épreuve<br />

du tragique, de la séparation<br />

inéluctable et de la cruauté de l’amour.<br />

Esthétisme et<br />

blessure narcissique<br />

page 15<br />

Plans-tableaux signés par un cinéaste<br />

qui fut peintre, et qui sait aussi, parfois,<br />

faire des concessions pour flatter le<br />

« bon goût » des spectateurs.<br />

■ MISES EN SCÈNE<br />

Le choc et la chute des corps<br />

Libre, la mise en scène de Maurice Pialat ne se conforme à aucun projet esthétique repérable ;<br />

rigoureuse, elle impose ses règles aux corps et aux regards.<br />

Au même titre que le scénario, la mise en scène d’A nos amours est pour le<br />

moins chaotique et paraît ne pas procéder d’un projet élaboré. Tout particulièrement,<br />

les premières scènes du film mettent en évidence une hétérogénéité de<br />

styles. Plans du spectacle théâtral, tirés au cordeau, stylisation cinématographique<br />

très élaborée de l’image du générique, filmage assez hasardeux des<br />

scènes avec les marins puis avec l’Américain, rigueur des échanges de regards<br />

entre Suzanne et Luc, réalisation sobre et classique des scènes suivantes…<br />

Pialat ne se plie pas à un projet fictionnel ou stylistique précis. Sa caméra<br />

s’adapte à chaque situation, simplement soucieuse de saisir avec précision<br />

chaque détail. On pourrait parler de naturalisme, ce mot qui fait bondir Pialat,<br />

dans cette description quasi documentaire du comportement amoureux de<br />

Suzanne, d’autant que le film répond à deux des critères classiques du naturalisme,<br />

l’entrée dans la fiction in media res, sans nécessité de présenter les personnages,<br />

et la vision partielle, limitée à ce qu’en perçoit le personnage.<br />

Pourtant, chez Pialat, le détail réaliste, matériel, ne renvoie jamais à une métaphysique,<br />

à un classement sociologique ou psychologique prédéfini : comme le<br />

comportement du héros de l’Enfance nue, celui de Suzanne reste opaque et ne<br />

renvoie qu’à lui-même, ce que confirment les réflexions de Suzanne elle-même<br />

sur sa propre attitude à l’égard des garçons.<br />

Ce qui rapproche tout de même Pialat de l’idée naturaliste, c’est son aspect<br />

expérimental (mais non scientifique) : il filme des corps en action, réagissant les<br />

uns par rapport aux autres, s’attirant ou se repoussant avec une force variable<br />

selon les pôles (les personnages), celui constitué par Suzanne étant particulièrement<br />

chargé d’énergie, celui que représente Luc paraissant au contraire en<br />

« basse charge ». Une scène est particulièrement significative, celle où la mère<br />

vient réveiller sa fille, qui se redresse péniblement. Betty reproche à Suzanne<br />

de dormir nue, « c’est dégoûtant ». Sur le papier, on peut y voir aussi bien le<br />

conflit des générations que le puritanisme et la rivalité entre une mère et une<br />

fille sur le plan de la séduction amoureuse. Mais cette scène, Pialat la filme, par<br />

de subtils recadrages, sur le plan strictement physique : au début du planséquence,<br />

la stature verticale et digne de la mère domine le corps alangui de<br />

Sandrine Bonnaire. Une fois celle-ci dressée, son dos dénudé envahissant une<br />

grande part de l’écran, elle chasse littéralement Evelyne Ker vers la sortie, dans<br />

la profondeur de l’image.<br />

Mise en scène des corps et sujet du film se confondent : comment accepter que<br />

l’autre ait un corps ? Comment la mère, le père, le frère peuvent-ils accepter<br />

que Suzanne ait un corps séparé d’eux et en dispose à sa guise ?<br />

Pialat filme le choc et la chute des corps. Sa mise en scène lance la caméra à la<br />

poursuite des acteurs, mais elle obéit à des règles strictes : l’organisation spatiale<br />

de l’appartement-atelier, qui limite les déplacements dans l’horizontalité<br />

comme dans la profondeur et distribue à chacun une place à laquelle il ne cesse<br />

d’échapper ; les regards qui, comme les corps, se cherchent et s’évitent. La<br />

caméra traque les personnages pour leur faire rendre, sinon l’âme, du moins la,<br />

leur vérité. La longueur des plans ou des scènes est le résultat de ces corps à<br />

corps où la violence est là sans qu’on l’ait vue arriver, et perdure jusqu’à épuisement<br />

des combattants.

■ MISES EN SCÈNE<br />

Le tourbillon<br />

Un plan-séquence où les personnages de A nos amours cherchent leur place, comme des électrons dont les énergies<br />

et les trajectoires divergent.<br />

1a 1b 1c<br />

1d 1e<br />

Ce plan-séquence de 41 secondes constitue<br />

le début de la séquence 8 de notre découpage<br />

séquentiel. Il ne s’y passe rien de capital,<br />

sinon que la mère, Betty, apparaît pour la première<br />

fois et amorce ses reproches à Suzanne,<br />

que l’on fait la connaissance de Michel,<br />

accompagné d’une jeune femme (Géraldine),<br />

et que celui-ci ne prête qu’une attention gênée<br />

à Suzanne, qui tente en vain de le charmer en<br />

lui montrant une reproduction de Bonnard…<br />

Simple transition ? Non, puisque la scène «<br />

fait le point » sur la place des différents personnages<br />

et leurs relations, après quoi tout va<br />

basculer : gifle, première bagarre, départ du<br />

père…<br />

C’est moins le contenu qui importe, le dialogue<br />

étant extrêmement pauvre, que la façon<br />

dont Pialat a choisi de filmer cette scène, dans<br />

un mouvement incessant et complexe qui suit,<br />

relie, quitte les personnages pour les retrouver.<br />

S’il ne s’agissait que de décrire les faits et<br />

de suivre les gestes, une série de champscontrechamps<br />

était aussi efficace et plus rapide<br />

à réaliser. Ici, l’opérateur doit installer un<br />

travelling, marquer les arrêts de la caméra,<br />

effectuer dans le même temps un panoramique<br />

à 360° pour suivre les personnages et<br />

cadrer avec précision les poses.<br />

Le début de ce plan-séquence prend Suzanne<br />

au moment où celle-ci arrive en haut de l’escalier,<br />

sur le palier. La caméra entre en travelling-arrière<br />

dans l’appartement, laissant entrer<br />

à sa suite Suzanne et la mère, qui ferme la<br />

porte (1a). Le mouvement d’appareil suit<br />

ensuite celui de la mère, qui entre dans la cuisine<br />

(1b), puis bifurque pour retrouver<br />

Suzanne qui, hors-champ, sort de la chambre<br />

de Robert, que Michel et Géraldine s’apprêtent<br />

à quitter (1c). La caméra accompagne<br />

Michel, qui rejoint Betty – que l’on a vue passer<br />

un instant avant en premier plan portant<br />

un plat – à l’entrée de la salle à manger, suivi<br />

de sa compagne (1d). On suit maintenant<br />

Michel seul, qui se dirige vers la porte d’entrée,<br />

regardant avec inquiétude en arrière si<br />

Géraldine quitte Betty, comme pour éviter la<br />

rencontre avec Suzanne qui arrive de sa<br />

chambre, au fond (1e)… Dans ce mouvement<br />

qui semble libre, chaque personnage a été assigné<br />

à une place particulière.<br />

Betty est d’abord hors-champ, sur le palier,<br />

comme déjà abandonnée, puis elle est définie<br />

par les lieux où elle se trouve (la cuisine, la<br />

salle à manger), et par son attitude (les politesses<br />

d’usage). Robert est avachi mollement<br />

dans le fauteuil de sa chambre. Michel est<br />

fuyant. En revanche, Suzanne traverse avec<br />

énergie toutes les pièces, disparaissant à droite<br />

du champ en premier plan pour reparaître à<br />

gauche, au fond. Le mouvement incessant des<br />

personnages, dont aucun ne reste en place<br />

(sauf Robert), renforcé par la continuité de la<br />

prise de vue et la circularité du mouvement de<br />

la caméra, donne bien le sentiment d’un<br />

« tourbillon » – Serge Daney, dans Libération,<br />

parlait de « cyclone » – dans lequel des personnages-électrons<br />

s’attirent et se repoussent<br />

dans un trafic ininterrompu.<br />

Enfin, dans cette scène d’A nos amours comme<br />

dans bien d’autres, la caméra prend une sorte<br />

d’indépendance qui la fait évoluer du plan<br />

d’ensemble au plan très rapproché ou au plan<br />

américain, sans que cela corresponde à la<br />

teneur émotionnelle de l’instant, Jacques<br />

Loiseleux ayant inventé de lui-même cadrages<br />

et mouvements d’appareil en fonction du<br />

mouvement des acteurs voulu par Pialat.<br />

13

14<br />

■ MISES EN SCÈNE<br />

Destins en regards<br />

Suzanne et Luc, deux adolescents dont Pialat soumet l’amourette à l’épreuve du tragique,<br />

de la séparation inéluctable et de la cruauté de l’amour.<br />

1 2 3<br />

Ces trois photogrammes, issus de la fin de la séquence 2 de<br />

notre découpage séquentiel, illustrent une figure caractéristique<br />

du cinéma de Pialat : les regards qui se cherchent, s’évitent, se<br />

fuient. Elle a été étendue à la presque totalité d’un film, La Gueule<br />

ouverte, où chacun (le fils, le père, la belle-fille) évite de croiser<br />

aussi bien le regard de la mère mourante, que celui des deux<br />

autres, de peur d’y lire l’inavouable : le désir que cela finisse. Ici,<br />

l’enjeu est moins fort, mais, à l’âge des personnages, la sensibilité<br />

aussi à vif. L’amour de Suzanne pour Luc s’effrite peu à peu. Luc<br />

en ressent la disparition inéluctable et s’accroche maladroitement,<br />

tandis que Suzanne n’ose lui avouer et s’avouer à ellemême<br />

cette vérité.<br />

Ils viennent de se retrouver près de l’autoroute. On pense un instant<br />

qu’ils ont fait l’amour, mais la suite du film permet de croire<br />

que Suzanne s’est toujours refusée à Luc. Pour faire sentir plutôt<br />

qu’expliquer le caractère inévitable et déjà accompli de la séparation<br />

de leurs destins, Pialat a choisi l’autoroute, élément à la fois<br />

métaphorique et très concret. Dans chaque plan, la barrière de<br />

sécurité et la vitesse des automobiles renforcent cette idée de trajectoire<br />

implacable. Dans un premier temps, venant d’un paysage<br />

lumineux, Suzanne et Luc marchent côte à côte, dans la même<br />

direction. Luc offre un petit paquet à Suzanne (1), qui l’ouvre :<br />

« Elle est belle », dit-elle. Le trajet se poursuit un instant, comme<br />

si ce cadeau pouvait raviver la passion, mais la seconde phrase de<br />

Suzanne tombe : « Il va falloir que j’y aille ! » Déjà, les regards ne<br />

se croisent pas. Luc n’a pas vraiment levé les yeux vers Suzanne<br />

et lorsque celle-ci lui jette un bref coup d’œil, il détourne le<br />

regard.<br />

Le contrechamp marque la cassure. Ils sont encore tous deux présents<br />

dans le même plan, mais les directions vont s’opposer. Luc<br />

poursuit son chemin vers un fond plus sombre, barré par une<br />

courbe de l’autoroute, comme s’il lui fallait désormais changer de<br />

cap. De nouveau, les regards vont s’échanger sans pouvoir se<br />

croiser. Lorsque Luc se retourne vers Suzanne (2), celle-ci est<br />

déjà de trois-quarts dos, les yeux tournés dans une direction<br />

opposée, un peu dans le vide.<br />

Enfin, les deux plan suivants accomplissent la rupture : on voit<br />

d’abord Luc s’en aller, puis Suzanne repartir seule d’où ils sont<br />

arrivés. Rupture accomplie, Suzanne a-t-elle fait le deuil de son<br />

amour pour Luc ? Ce serait trop simple, trop net. Elle se retourne<br />

une dernière fois vers le garçon (3), mais nous devinons que lui<br />

ne se retourne pas, ayant pris son parti de l’échec de cette timide<br />

et douloureuse tentative. Pour Suzanne, tout n’est pas accompli et<br />

il restera quelque chose de son amour pour Luc. Elle refusera<br />

pourtant de renouer avec lui à la veille de son mariage, avec l’argument<br />

qu’elle ne veut pas faire souffrir Jean-Pierre. Mais demeurera<br />

toujours sa tristesse devant la douleur qu’elle a causée à Luc.<br />

En quelques images presque muettes, cette brève séquence met le<br />

doigt « là où ça fait mal » pour chacun des deux personnages, en<br />

même temps que sur les contradictions intimes et insolubles de<br />

Suzanne.

■ MISES EN SCÈNE<br />

Esthétisme et blessure narcissique<br />

Plans-tableaux signés par un cinéaste qui fut peintre, et qui sait aussi, parfois,<br />

faire des concessions pour flatter le « bon goût » des spectateurs.<br />

1 2 3<br />

Dans A nos amours, film en mouvement constant, les plans de<br />

pure immobilité sont exceptionnels. Tout particulièrement s’ils<br />

concernent Suzanne, dont l’énergie imprime au film sa respiration<br />

haletante. Trois plans, pourtant, un peu au-delà du milieu du film<br />

(fin de la séquence 18), marquent une sorte de pause avant un nouveau<br />

départ.<br />

Suzanne a choisi d’entrer en pension. De passage à Paris pour le<br />

week-end, elle vient de rencontrer par hasard Luc, qui vit manifestement<br />

une relation amoureuse avec Anne. Luc a commencé<br />

par éviter, une fois de plus, le regard de Suzanne, puis s’irrite<br />

auprès d’Anne de sa présence. Les deux filles quittent ensemble le<br />

magasin, tellement perturbées qu’elles veulent emprunter une sortie<br />

interdite.<br />

C’est alors que s’élève la musique de Purcell. Une musique lancinante<br />

qui martèle, avec de légères et progressives variations de ton,<br />

une même sonorité. On découvre alors Suzanne assise sur un banc,<br />

apparemment accablée (1). L’espace autour d’elle est pratiquement<br />

vide, tandis qu’au loin, en arrière-plan, passent de rares piétons et<br />

des voitures, en écho à celles qui passaient sur l’autoroute (voir<br />

page précédente), indifférentes au drame que vivaient alors Luc et<br />

Suzanne. L’image est grise, humide, seuls le blouson rouge et le<br />

jean bleuté apportent un semblant de couleur et de chaleur.<br />

Le plan suivant nous montre Suzanne derrière la vitre d’un<br />

Abribus, assise sur l’extrémité du banc, tandis que la pluie<br />

tombe (2). Les lignes géométriques formées par l’armature de<br />

l’Abribus, le plan de Paris à droite, les lignes de marquage au sol,<br />

la frontalité, le flou dû à l’atmosphère pluvieuse et au vitrage, la<br />

répartition des masses, l’écho entre le rouge-orangé du blouson et<br />

la couleur d’une voiture à l’arrière-plan, cet ensemble donne forme<br />

à une des rares images ouvertement picturales de l’œuvre de Pialat,<br />

ici abstraite et froide (façon Mondrian). Dans plusieurs entretiens,<br />

Pialat a considéré l’utilisation de la musique de Purcell dans l’interprétation<br />

de Klaus Nomi comme une concession pour flatter un<br />

certain public, concession nécessaire mais finalement sans gravité.<br />

Gageons qu’au-delà du plaisir de Pialat à pasticher une peinture<br />

facile à la Mondrian – comme il jugera plus tard facile celle de Van<br />

Gogh –, ce clin d’œil au « bon goût » culturel lui semble également<br />

de l’ordre d’une concession nécessaire et sans gravité. Mais<br />

15<br />

cette complaisance esthétisante ne renvoie-t-elle pas, à ce moment,<br />

à celle de l’héroïne elle-même ? Certes, la blessure de la rupture<br />

avec Luc ravivée, Suzanne ne peut s’empêcher d’être vexée de le<br />

voir dans une relation, même mièvre, avec une de ses amies et,<br />

ainsi, lui échapper, malgré ses dénégations en réponse aux questions<br />

d’Anne. Dans cette blessure narcissique, Suzanne s’attribue<br />

inconsciemment la perfection glacée et géométrique d’une peinture<br />

abstraite, d’une absolue maîtrise, même si assez vaine.<br />

Le troisième plan vient atténuer la froideur géométrique du précédent<br />

(3). Dans le même axe, nous voyons Suzanne en plan rapproché,<br />

une mèche de cheveux secouée par le vent, donnant à la<br />

fixité de l’image un élément de vie et de mouvement. La vie est de<br />

retour, la larme que Suzanne essuiera dans l’image suivante le<br />

confirme.<br />

Cette séquence est analysée par Jacques Loiseleux dans Le Cadre au cinéma,<br />

film vidéo de Jacques Petat et Jacques Loiseleux, 1991, Prod. Les Films de<br />

l’Estran, pour les Ministères de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des<br />

Sports et de la Culture, et le CNC.

16<br />

■ LE LANGAGE DU FILM<br />

Rejoindre le romanesque<br />

par l’anti-romanesque<br />

Pialat nous confronte à un matériau qui semble souvent brut : blocs temporels, improvisation des comédiens qui rendent réellement<br />

coup pour coup... Mais à l’intérieur de ce style « direct », c’est une idée du cinéma très réfléchie qui s’élabore subtilement.<br />

> Scènes de théâtre / scènes de ménage<br />

A nos amours s’ouvre sur Suzanne répétant une tirade de On ne badine pas avec l’amour,<br />

d’Alfred de Musset. Suit bientôt la représentation d’une scène, puis toute allusion à une quelconque<br />

activité théâtrale de Suzanne est abandonnée. Le théâtre revient pourtant sous une autre<br />

forme. Aux scènes de Musset succèdent en effet d’autres scènes, qui rendent fades et inopérantes<br />

les premières : des scènes de ménage. Au cours de l’une d’elles (séquence 13), Robert constate :<br />

« C’est mieux qu’au Théâtre de Poche ! » Le film joue ainsi entièrement sur cette notion de théâtre<br />

et de représentation par la façon dont la caméra occupe, lors des disputes et des crises d’hystérie<br />

entre Suzanne, sa mère et Robert, la place du quatrième côté face à une scène, constituée d’une<br />

première pièce (où travaillent le père et Robert, au début) et d’une seconde en arrière-plan (qui<br />

sert de salle à manger). Ce dispositif joue essentiellement sur le déplacement horizontal des personnages,<br />

plus rarement sur la profondeur : les déplacements des personnages sont ainsi limités<br />

aux bords du cadre ou par le décor. Parfois, un changement de plan recentre les personnages,<br />

parfois la caméra se lance à leur poursuite, comme si elle savait que dans ce décor sans horschamp,<br />

ils ne pouvaient lui échapper.<br />

Mais il n’y a pas, chez Pialat, le moindre souci de performance : il y a toujours au terme de la<br />

scène quelque chose de « déceptif » qui l’empêche de consister vraiment, de se transformer en<br />

morceau d’anthologie, à commencer par l’épuisement des personnages ou des acteurs. Parce que<br />

c’est précisément le propre de la scène hystérique de ne pas aboutir et parce que le cinéma de<br />

Pialat ne joue pas sur l’opposition traditionnelle apparence/réalité, théâtre/vie, acteur/personne,<br />

mensonge/vérité. Tout s’y joue sur le même plan, sans hiérarchie : le mensonge est un discours<br />

au même titre que l’aveu. La théâtralité de ces scènes de ménage, voire de ménagerie, ne révèle<br />

pas une vérité cachée, mais ouvre simplement le champ à la violence pure des pulsions instinctives,<br />

animales, brutes. Non seulement les coups portés sont de vrais coups, mais ils échappent<br />

généralement à la perception du spectateur : le temps qu’il en prenne conscience, le coup est déjà

porté et a déjà fait son effet, la bagarre est là presque sans<br />

avoir éclaté. Et elle ne s’achève pas sur la victoire de l’un ou<br />

l’autre, mais par l’arrêt, la suspension, en attendant de<br />

reprendre, comme si elle était à elle-même son propre but.<br />

> Un double non-écoulement<br />

du temps<br />

C’est dans ce sens que peut se comprendre l’étrange temporalité<br />

des films de Pialat et tout particulièrement de A nos<br />

amours. Nous avons déjà évoqué, à propos de la construction<br />

dramatique du film (cf. page 7), l’incertitude temporelle et<br />

logique de l’histoire. Sur quelle durée se déroule-t-elle ? Deux<br />

ans au moins, précise Pialat dans divers entretiens. Ce qui est<br />

vraisemblable pour justifier de voir passer Suzanne du lycée au<br />

mariage puis au départ pour San Diego, et Robert des premiers<br />

écrits à un succès favorisé par les relations. Mais la<br />

durée de la fiction, de la diégèse, est sans relation avec la<br />

durée vécue par le spectateur à la vision du film. D’abord pour<br />

les raisons que nous avons éclairées à propos du théâtre dans<br />

le film : la scène hystérique ne commence pas et ne finit pas,<br />

elle ne se situe pas dans une temporalité, une durée définie. Le<br />

spectateur ne peut que la vivre au présent. On a demandé à<br />

Pialat d’introduire des indications avec des dates pour faciliter<br />

le repérage du spectateur. Il a constaté, dit-il, que c’était<br />

impossible, « à cause d’une dualité indispensable, celle d’un double<br />

(non) écoulement du temps » . A nos amours oblige en effet à distinguer<br />

(au moins) l’écoulement du temps pour le père, qui<br />

disparaît dans une autre temporalité dont nous ne saurons à<br />

peu près rien, et celui qui concerne le reste de la famille, tout<br />

particulièrement Suzanne. Chacun vit sa propre durée, son<br />

propre rythme, avec peu de points de rencontre, sinon les<br />

visites de Suzanne à son père et le retour brutal et ponctuel de<br />

celui-ci au sein de la famille dont il constate l’évolution, mais<br />

dont il s’est exclu. Si Roger est sorti de la temporalité familiale<br />

et conjugale (voire professionnelle), ponctuée des moments<br />

de travail, de repas, de dispute, il ne nous paraît pas avoir<br />

bougé entre le début et la fin du film, fidèle à lui-même. Il<br />

précise fort justement dans la dernière scène, « Je suis pas encore<br />

fini ». C’est le même non-écoulement temporel qui marque<br />

Suzanne, malgré son évolution apparente à travers la pension<br />

(dont nous ne voyons rien non plus) puis le mariage : partant<br />

1. A nos amours, éditions Yellow Now, coll. “ Long Métrage ”, Bruxelles, 1987.<br />

avec Michel, elle a rompu avec Jean-<br />

Pierre comme elle l’avait fait au début<br />

du film avec Luc. De nouveau électron<br />

libre sans attache affective, rien<br />

ne permettant d’imaginer avec Michel<br />

autre chose qu’une halte agréable<br />

comme les précédentes : San Diego<br />

ou ailleurs, trois mois ou six mois…<br />

On comprend que dans ce perpétuel<br />

présent du film comme des personnages,<br />

l’époque comme le décor<br />

demeurent dans le flou, années 60 par<br />

certains côtés (la coupe des peaux à la<br />

main dans l’atelier), années 80 par la<br />

liberté sexuelle de Suzanne… A nos<br />