10 orga protection sociale prof.pdf

10 orga protection sociale prof.pdf

10 orga protection sociale prof.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

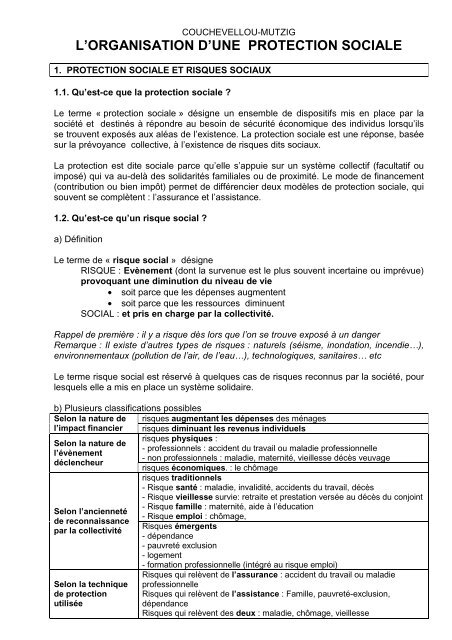

COUCHEVELLOU-MUTZIG<br />

L’ORGANISATION D’UNE PROTECTION SOCIALE<br />

1. PROTECTION SOCIALE ET RISQUES SOCIAUX<br />

1.1. Qu’est-ce que la <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> ?<br />

Le terme « <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> » désigne un ensemble de dispositifs mis en place par la<br />

société et destinés à répondre au besoin de sécurité économique des individus lorsqu’ils<br />

se trouvent exposés aux aléas de l’existence. La <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> est une réponse, basée<br />

sur la prévoyance collective, à l’existence de risques dits sociaux.<br />

La <strong>protection</strong> est dite <strong>sociale</strong> parce qu’elle s’appuie sur un système collectif (facultatif ou<br />

imposé) qui va au-delà des solidarités familiales ou de proximité. Le mode de financement<br />

(contribution ou bien impôt) permet de différencier deux modèles de <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong>, qui<br />

souvent se complètent : l’assurance et l’assistance.<br />

1.2. Qu’est-ce qu’un risque social ?<br />

a) Définition<br />

Le terme de « risque social » désigne<br />

RISQUE : Evènement (dont la survenue est le plus souvent incertaine ou imprévue)<br />

provoquant une diminution du niveau de vie<br />

• soit parce que les dépenses augmentent<br />

• soit parce que les ressources diminuent<br />

SOCIAL : et pris en charge par la collectivité.<br />

Rappel de première : il y a risque dès lors que l’on se trouve exposé à un danger<br />

Remarque : Il existe d’autres types de risques : naturels (séisme, inondation, incendie…),<br />

environnementaux (pollution de l’air, de l’eau…), technologiques, sanitaires… etc<br />

Le terme risque social est réservé à quelques cas de risques reconnus par la société, pour<br />

lesquels elle a mis en place un système solidaire.<br />

b) Plusieurs classifications possibles<br />

Selon la nature de risques augmentant les dépenses des ménages<br />

l’impact financier risques diminuant les revenus individuels<br />

risques physiques :<br />

Selon la nature de<br />

- <strong>prof</strong>essionnels : accident du travail ou maladie <strong>prof</strong>essionnelle<br />

l’évènement<br />

- non <strong>prof</strong>essionnels : maladie, maternité, vieillesse décès veuvage<br />

déclencheur<br />

risques économiques. : le chômage<br />

risques traditionnels<br />

- Risque santé : maladie, invalidité, accidents du travail, décès<br />

- Risque vieillesse survie: retraite et prestation versée au décès du conjoint<br />

- Risque famille : maternité, aide à l’éducation<br />

Selon l’ancienneté<br />

- Risque emploi : chômage,<br />

de reconnaissance<br />

Risques émergents<br />

par la collectivité<br />

- dépendance<br />

- pauvreté exclusion<br />

- logement<br />

- formation <strong>prof</strong>essionnelle (intégré au risque emploi)<br />

Risques qui relèvent de l’assurance : accident du travail ou maladie<br />

Selon la technique <strong>prof</strong>essionnelle<br />

de <strong>protection</strong> Risques qui relèvent de l’assistance : Famille, pauvreté-exclusion,<br />

utilisée<br />

dépendance<br />

Risques qui relèvent des deux : maladie, chômage, vieillesse

COUCHEVELLOU-MUTZIG<br />

1.3. Rappel sur les types de réponses possibles face à un risque social<br />

Démarches<br />

individuelles<br />

Démarches<br />

collectives<br />

solidarité familiale ou<br />

de proximité<br />

épargne<br />

prévoyance<br />

demande de<br />

réparation<br />

assurance<br />

assistance<br />

technique est très aléatoire et inégalitaire en<br />

fonction de l’état de richesse et de la famille ou<br />

de l’entourage.<br />

Rappel : obligation alimentaire entre<br />

ascendants et descendants<br />

constitution d’une réserve financière pour faire<br />

face ultérieurement à un risque social. Ceci<br />

suppose de disposer d’un revenu suffisant et<br />

une certaine stabilité monétaire Ex : compte<br />

épargne bancaire<br />

La gestion de l’épargne est confiée à un tiers<br />

qui gère les placements. Ex : assurance-vie<br />

Action en justice dans le cas de préjudice<br />

avéré<br />

coût de l’aide étalé sur tous les membres d’un<br />

groupe avec contrepartie (cotisations ou<br />

prime). L’adhésion est<br />

- volontaire : mutuelle (but non lucratif) ou<br />

assurance (but lucratif)<br />

- obligatoire : assurances <strong>sociale</strong>s (assurance<br />

maladie, vieillesse, chômage…)<br />

<strong>protection</strong> universelle (elle s’applique à tous) et<br />

le coût est étalé, sans contrepartie, sur<br />

l’ensemble de la collectivité (impôt, taxes).<br />

Notion de redistribution de revenu<br />

Ex : CMU et CMUC, AAH, APA, Allocation<br />

chômage (fin de droits), RSA, Aide Médicale<br />

d’Etat accordée aux sans-papiers…<br />

La <strong>protection</strong> collective face à des risques sociaux obéit à deux principes :<br />

- le principe de solidarité : entre malades et bien portants, entre travailleurs et sans emploi,<br />

entre classes d’âge, entre cotisants et ayant-droits… Ce principe se retrouve dans les<br />

techniques d’assurance (de base et complémentaire) financées par une contribution des<br />

bénéficiaires, mais aussi dans les techniques d’assistance financées par l’impôt.<br />

- le principe d’universalité : toute personne a droit à une <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> minimale, quels<br />

que soient son origine, ses ressources, son niveau de cotisation. Ce principe nécessite la<br />

mise en place de techniques d’assistance financées par l’Etat et les collectivités locales.<br />

La solidarité devient nationale de par son mode de financement (impôts, taxes).<br />

Les deux techniques (assurance / assistance) coexistent face à un risque social<br />

traditionnel, par contre seule la technique d’assistance existe face à des risques sociaux<br />

émergents.<br />

A faire : tableau récapitulatif 4 colonnes : pour chaque risque, prestations d’assurance et<br />

prestations d’assistance + nom de l’<strong>orga</strong>nisme de prise en charge ????<br />

1.4. Genèse et évolution de la <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> en France<br />

Relire chapitre de première = Quelles politiques de <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> pour couvrir les<br />

risques sociaux ?

COUCHEVELLOU-MUTZIG<br />

2. ORGANISATION GENERALE DE LA PROTECTION SOCIALE<br />

2.1. Pluralité des systèmes de <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong><br />

La couverture des risques sociaux est réalisée en France par un ensemble composite et<br />

complexe de plusieurs systèmes obligatoires ou facultatifs qui coexistent et se complètent.<br />

SYSTEME<br />

DE BASE<br />

SYSTEME COMPLEMENTAIRE<br />

SYSTEM E SUBSIDIAIRE (2)<br />

ORGANISMES DE<br />

RISQUES COUVERTS MODALITES<br />

PROTECTION SOCIALE<br />

D’ADHESION<br />

<strong>orga</strong>nismes de<br />

Sécurité Sociale<br />

multiplicité<br />

des<br />

régimes(1)<br />

maladie-maternitéinvalidité-accidents<br />

du<br />

travail / maladies<br />

<strong>prof</strong>essionnelles-famille<br />

et vieillesse<br />

Assurance<br />

obligatoire :<br />

contribution liée au<br />

travail<br />

<strong>orga</strong>nismes<br />

d’assurance et<br />

de lutte contre<br />

le chômage<br />

UNEDIC,<br />

ASSEDIC<br />

perte d’emploi<br />

involontaire ou la fin de<br />

CDD<br />

Assurance<br />

obligatoire :<br />

contribution liée au<br />

travail<br />

Assurance volontaire<br />

Mutuelles<br />

couverture<br />

complémentaire dans<br />

et facultative :<br />

contribution<br />

le domaine de la santé proportionnelle au<br />

revenu<br />

<strong>orga</strong>nismes de<br />

<strong>protection</strong><br />

Assurances<br />

privées<br />

Santé, mais aussi tout<br />

autre domaine :<br />

responsabilité civile,<br />

automobile…<br />

Assurance volontaire<br />

et facultative :<br />

contribution fixe,<br />

proportionnelle aux<br />

risques couverts<br />

complémentaire<br />

Assurance<br />

Retraites<br />

obligatoire :<br />

Institutions à complémentaire contribution liée au<br />

gestion<br />

travail<br />

paritaire Retraite<br />

Assurance volontaire<br />

(employeurs supplémentaire et facultative :<br />

+ syndicats) Prévoyance : décès - contribution<br />

risques corporels dus à proportionnelle aux<br />

accident / maladie risques couverts<br />

<strong>orga</strong>nismes de différents Santé pers. pauvres :<br />

Sécurité Sociale régimes CMU<br />

Etat Aide <strong>sociale</strong> CMUC<br />

Santé Etrangers : AME<br />

Enfance en danger,<br />

Département<br />

Aide <strong>sociale</strong><br />

Ressources minimum<br />

pers. hand (AAH),<br />

âgées (ASPA)<br />

Revenus insuffisants<br />

(RSA), Perte<br />

d’autonomie (APA)<br />

Assistance :<br />

dossier de demande<br />

Commune CCAS<br />

Prestations en nature<br />

et espèces tout type

COUCHEVELLOU-MUTZIG<br />

(1) Les objectifs d’unité et uniformité envisagés à la création de la Sécu ont été rapidement abandonnés. De<br />

nombreux secteurs d’activité possédaient des régimes propres plus favorables que le régime général et n’ont<br />

pas voulu y renoncer. On assiste ainsi à une multiplicité de régimes offrant des droits différents (ex âge<br />

retraite), particularité du système français : on dénombre 500 régimes obligatoires et 137 régimes spéciaux…<br />

Le régime général qui couvre les salariés de l’industrie et du commerce et assimilés, 80% de la<br />

population<br />

Le régime agricole qui couvre les exploitants et salariés agricoles, géré par la Mutualité <strong>sociale</strong> agricole<br />

MSA<br />

Le régime social des indépendants (RSI) (appelés auparavant travailleurs non salariés non agricoles)<br />

qui couvre les artisans, commerçants, industriels et <strong>prof</strong>essions libérales et qui est géré par différents<br />

<strong>orga</strong>nismes, notamment la Caisse nationale d’Assurance maladie des <strong>prof</strong>essions indépendantes<br />

(CANAM)<br />

De nombreux autres régimes spéciaux : marins, mines, SNCF, RATP, EDF GDF, Banque de France<br />

etc…<br />

Le régime local d’Alsace Lorraine : En Alsace-Moselle existe un « régime local » de Sécurité <strong>sociale</strong><br />

accessible aux salariés travaillant dans des entreprises situées dans les deux départements alsaciens<br />

et celui de la Moselle, ou travaillant dans des entreprises dont le siège social est situé dans ces trois<br />

départements. C’est un héritage de l’annexion par l’Allemagne de 1871 à 1918, période pendant<br />

laquelle, à partir de 1883, le gouvernement de ce pays avait fait voter un certain nombre de « lois<br />

<strong>sociale</strong>s ». Le régime local permet aux assurés sociaux qui en bénéficient d’être nettement mieux<br />

remboursés que dans le reste du pays ; ( 90% taux de prise en charge ass maladie, 80% pour<br />

médicaments remboursés à 35 % dans le régime général, <strong>10</strong>0% hospitalisation )<br />

(2) L’aide <strong>sociale</strong> a un caractère subsidiaire càd qu’elle n’intervient qu’après avoir épuisé tous les moyens de<br />

recours aux ressources personnelles, à la solidarité familiale, aux divers régimes de prévoyance et de Sécurité<br />

Sociale.<br />

Cf schéma Annexe 1

COUCHEVELLOU-MUTZIG<br />

ANNEXE 1 : LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES SOCIAUX PAR LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE FRANCAIS<br />

Risques<br />

Organismes<br />

principaux<br />

de prise en<br />

charge<br />

Prestations<br />

Maladie<br />

Maternité<br />

Invalidité<br />

Acc Travail<br />

Maladie<br />

<strong>prof</strong><br />

Sécurité<br />

Sociale<br />

Mutuelle<br />

Prestations<br />

en nature<br />

Prestations<br />

en espèces<br />

Complément<br />

Ministère du travail, des relations <strong>sociale</strong>s, de la famille , de la solidarité et de la ville<br />

(Tutelle, contrôle, fixation du taux et des conditions d’accès aux prestations)<br />

Vieillesse<br />

Sécurité<br />

Sociale<br />

Institution de<br />

retraite compl<br />

Pension de<br />

retraite<br />

ASPA<br />

Retraite compl<br />

Famille<br />

Sécurité<br />

Sociale<br />

Allocations<br />

familiales<br />

ASPA : Allocation Solidarité Personnes Agées<br />

FNAL : Fonds National d’Aide au Logement<br />

UNEDIC Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce<br />

Chômage<br />

Formation<br />

<strong>prof</strong>ession<br />

nelle<br />

UNEDIC<br />

Pôle emploi<br />

AssedicAnpe<br />

Allocation<br />

chômage<br />

Formation<br />

<strong>prof</strong><br />

Pauvreté<br />

Exclusion<br />

Aide<br />

Sociale<br />

RSA<br />

Logement<br />

Sécurité<br />

Sociale<br />

FNAL<br />

Allocation<br />

Logement<br />

Aide au<br />

Logement<br />

Dépendance<br />

Sécurité<br />

Sociale<br />

CNSA<br />

Assurance<br />

APA<br />

Prestation<br />

compensation<br />

APA :Allocation Personnalisée d’Autonomie<br />

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie<br />

PC prestation compensation<br />

Aide <strong>sociale</strong><br />

Soins<br />

Capital<br />

E. MUTZIG 09

COUCHEVELLOU-MUTZIG<br />

2.2. Les prestations de <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong><br />

a) le versement d’argent<br />

- prestations en nature : destinées à compenser une augmentation des dépenses liées au<br />

risque (ex : remboursement des frais de santé, prime à la naissance d’un enfant, PAJE =<br />

prestation d’Accueil du Jeune Enfant).<br />

- prestations en espèces : destinées à compenser la perte partielle ou totale de salaire<br />

b) l’action sanitaire et <strong>sociale</strong><br />

Elle est assurée par de nombreux <strong>orga</strong>nismes de <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> dans le cadre de<br />

politiques de santé publique (campagnes de prévention, examens de santé gratuits,<br />

dépistages) ou <strong>sociale</strong>s (aides au logement, aux vacances, aides ménagères…)<br />

Ces mêmes <strong>orga</strong>nismes disposent de services sociaux qui viennent compléter ceux mis en<br />

place par les départements et communes. Cela crée un maillage du territoire nécessitant<br />

une coordination des interventions.<br />

2.3. Modes de financement<br />

Le système de base et le système complémentaire sont financés, selon la logique<br />

assurancielle, par une contribution du bénéficiaire ou de l’assuré dont il est ayant-droit :<br />

obligatoire ou facultative, proportionnelle au revenu ou bien fixe sous forme de prime… Les<br />

prestations sont dites contributives.<br />

Le système subsidiaire est financé, selon la logique d’assistance et de solidarité, par l’impôt<br />

et les taxes.<br />

2.3. Tendances évolutives<br />

a) Contexte<br />

Les difficultés économiques remettent en cause les systèmes de <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong> fondés<br />

pour l’essentiel en France sur les techniques de l’assurance :<br />

- l’éloignement du marché du travail conduit à l’exclusion du système assuranciel.<br />

- la dégradation du marché du travail et la rigueur salariale entrainent une contraction de la<br />

masse salariale et ainsi, une diminution des recettes<br />

- les déficits conduisent à une hausse des cotisations et la recherche de nouvelles sources<br />

de recettes (prélèvement fiscal)<br />

La concurrence internationale remet en cause le financement par cotisations assises sur le<br />

salaire (perte de compétitivité dans les prix)<br />

b) Evolution de la structure du financement de la <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong><br />

cf doc15 p 111 : On constate une diminution progressive du financement de la <strong>protection</strong><br />

<strong>sociale</strong> par les cotisations <strong>sociale</strong>s (grossièrement passage de 80% à 60% en 20 ans), une<br />

augmentation du financement par l’impôt et les taxes, une diminution des contributions<br />

publiques. Cette tendance illustre la volonté de réduire le poids des financements basés sur<br />

l’emploi.<br />

EXEMPLES DE FINANCEMENT PAR L’IMPOT<br />

1991 création de la CSG (7,5%) qui représente aujourd’hui 1/3 du financement de la CNAM et 1/5<br />

de la CNAF<br />

1996 création de la CRDS (0,5%) pour le remboursement de la dette <strong>sociale</strong><br />

Taxes sur l’alcool et le tabac

COUCHEVELLOU-MUTZIG<br />

c) Evolution des logiques assurancielle et d’assistance<br />

Cf doc 14 p 111 : Au sein d’un même <strong>orga</strong>nisme de <strong>protection</strong> <strong>sociale</strong>, on peut trouver<br />

juxtaposé une logique d’assurance (financé par des cotisations) et une logique d’assistance<br />

(financé par l’impôt et les taxes).<br />

Risque Logique assurance Logique assistance<br />

chômage Allocation chômage pour<br />

ceux qui ont cotisé au<br />

préalable suffisamment<br />

longtemps<br />

vieillesse Pension de base + retraite<br />

complémentaire<br />

Allocation de fin de droits pour ceux qui ont<br />

épuisé leurs droits ou qui n’ont pas<br />

suffisamment cotisé pour s’ouvrir des droits<br />

Allocation de Solidarité aux PA pour ceux qui<br />

n’ont pas suffisamment cotisé pour atteindre un<br />

minimum vieillesse<br />

Face à la crise et à la précarisation du marché du travail, les principes de l’assurance<br />

<strong>sociale</strong> sont devenus insuffisants pour couvrir l’ensemble de la population.<br />

En développant des prestations non contributives (assistance) les pouvoirs publics tendent<br />

un dernier filet de sécurité pour tous ceux qui ne peuvent prétendre aux prestations de<br />

l’assurance <strong>sociale</strong>.<br />

Le risque est d’évoluer vers un niveau minimal de prestations pour les plus pauvres,<br />

garanti par la solidarité nationale (impôts), les autres s’assurant eux-mêmes en fonction de<br />

leurs revenus, de leurs risques et du niveau de <strong>protection</strong> souhaitée.<br />

Cette tendance menace à terme la cohésion <strong>sociale</strong>.<br />

Définition de la cohésion <strong>sociale</strong> : Situation d’un groupe formant un tout uni. Tous les membres sont<br />

rassemblés dans le groupe par des liens sociaux forts.