Calcolare il pH della soluzione ottenuta miscelando 500 ... - Studium

Calcolare il pH della soluzione ottenuta miscelando 500 ... - Studium

Calcolare il pH della soluzione ottenuta miscelando 500 ... - Studium

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

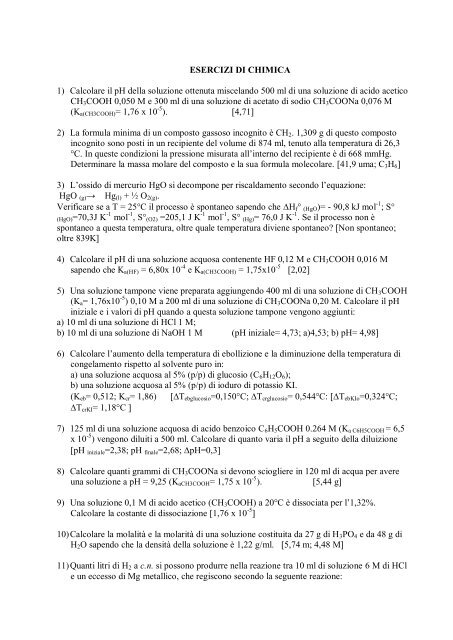

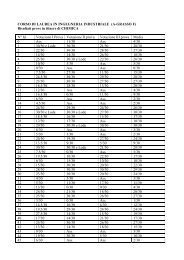

ESERCIZI DI CHIMICA<br />

1) <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> <strong>della</strong> <strong>soluzione</strong> <strong>ottenuta</strong> <strong>miscelando</strong> <strong>500</strong> ml di una <strong>soluzione</strong> di acido acetico<br />

CH3COOH 0,050 M e 300 ml di una <strong>soluzione</strong> di acetato di sodio CH3COONa 0,076 M<br />

(Ka(CH3COOH)= 1,76 x 10 -5 ). [4,71]<br />

2) La formula minima di un composto gassoso incognito è CH2. 1,309 g di questo composto<br />

incognito sono posti in un recipiente del volume di 874 ml, tenuto alla temperatura di 26,3<br />

°C. In queste condizioni la pressione misurata all’interno del recipiente è di 668 mmHg.<br />

Determinare la massa molare del composto e la sua formula molecolare. [41,9 uma; C3H6]<br />

3) L’ossido di mercurio HgO si decompone per riscaldamento secondo l’equazione:<br />

HgO (g)→ Hg(l) + ½ O2(g).<br />

Verificare se a T = 25°C <strong>il</strong> processo è spontaneo sapendo che Hf° (HgO)= - 90,8 kJ mol -1 ; S°<br />

(HgO)=70,3J K -1 mol -1 , S°(O2) =205,1 J K -1 mol -1 , S° (Hg)= 76,0 J K -1 . Se <strong>il</strong> processo non è<br />

spontaneo a questa temperatura, oltre quale temperatura diviene spontaneo? [Non spontaneo;<br />

oltre 839K]<br />

4) <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> di una <strong>soluzione</strong> acquosa contenente HF 0,12 M e CH3COOH 0,016 M<br />

sapendo che Ka(HF) = 6,80x 10 -4 e Ka(CH3COOH) = 1,75x10 -5 [2,02]<br />

5) Una <strong>soluzione</strong> tampone viene preparata aggiungendo 400 ml di una <strong>soluzione</strong> di CH3COOH<br />

(Ka= 1,76x10 -5 ) 0,10 M a 200 ml di una <strong>soluzione</strong> di CH3COONa 0,20 M. <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong><br />

iniziale e i valori di <strong>pH</strong> quando a questa <strong>soluzione</strong> tampone vengono aggiunti:<br />

a) 10 ml di una <strong>soluzione</strong> di HCl 1 M;<br />

b) 10 ml di una <strong>soluzione</strong> di NaOH 1 M (<strong>pH</strong> iniziale= 4,73; a)4,53; b) <strong>pH</strong>= 4,98]<br />

6) <strong>Calcolare</strong> l’aumento <strong>della</strong> temperatura di ebollizione e la diminuzione <strong>della</strong> temperatura di<br />

congelamento rispetto al solvente puro in:<br />

a) una <strong>soluzione</strong> acquosa al 5% (p/p) di glucosio (C6H12O6);<br />

b) una <strong>soluzione</strong> acquosa al 5% (p/p) di ioduro di potassio KI.<br />

(Keb= 0,512; Kcr= 1,86) [Tebglucosio=0,150°C; Tcrglucosio= 0,544°C: [TebKIo=0,324°C;<br />

TcrKI= 1,18°C ]<br />

7) 125 ml di una <strong>soluzione</strong> acquosa di acido benzoico C6H5COOH 0.264 M (Ka C6H5COOH = 6,5<br />

x 10 -5 ) vengono d<strong>il</strong>uiti a <strong>500</strong> ml. <strong>Calcolare</strong> di quanto varia <strong>il</strong> <strong>pH</strong> a seguito <strong>della</strong> d<strong>il</strong>uizione<br />

[<strong>pH</strong> iniziale=2,38; <strong>pH</strong> finale=2,68; <strong>pH</strong>=0,3]<br />

8) <strong>Calcolare</strong> quanti grammi di CH3COONa si devono sciogliere in 120 ml di acqua per avere<br />

una <strong>soluzione</strong> a <strong>pH</strong> = 9,25 (KaCH3COOH= 1,75 x 10 -5 ). [5,44 g]<br />

9) Una <strong>soluzione</strong> 0,1 M di acido acetico (CH3COOH) a 20°C è dissociata per l’1,32%.<br />

<strong>Calcolare</strong> la costante di dissociazione [1,76 x 10 -5 ]<br />

10) <strong>Calcolare</strong> la molalità e la molarità di una <strong>soluzione</strong> costituita da 27 g di H3PO4 e da 48 g di<br />

H2O sapendo che la densità <strong>della</strong> <strong>soluzione</strong> è 1,22 g/ml. [5,74 m; 4,48 M]<br />

11) Quanti litri di H2 a c.n. si possono produrre nella reazione tra 10 ml di <strong>soluzione</strong> 6 M di HCl<br />

e un eccesso di Mg metallico, che regiscono secondo la seguente reazione:

Mg + 2 HCl →MgCl2 (aq) + H2 (g) [0,672 litri]<br />

12) <strong>Calcolare</strong> la percentuale in peso, le frazioni molari, la molalità e la molarità di una <strong>soluzione</strong><br />

<strong>ottenuta</strong> sciogliendo 106,9 g di NaOH in 550 ml di acqua. Si supponga che la <strong>soluzione</strong><br />

abbia una densità di 1,13 g/ml. [16,27%; 0,0804, 0,9196; 4,858m; 4,59 M)<br />

13) L’analisi di un composto organico ha dato i seguenti risultati; C= 39,9%; H= 6,6%; e O=<br />

53,5%. Quando 3 g di questo composto vengono sciolti in 75 g di acqua, la <strong>soluzione</strong><br />

congela a – 0,42°C. Risalire alla formula minima e a quella molecolare (Kcr= 1,86).<br />

[CH2O; C6H12O6]<br />

14) Una <strong>soluzione</strong> contiene 7,45 x 10 -3 moli di un elettrolita binario AB in 1000 g di acqua e <strong>il</strong><br />

suo punto di solidificazione corrisponde a - 0,0275°C. Sapendo che la costante crioscopica<br />

vale 1,86°C Kg/mole, calcolare <strong>il</strong> grado di dissociazione. [0,98]<br />

15) <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> di una <strong>soluzione</strong> costituita da 0,122g di acido benzoico (C6H5COOH) in 100<br />

ml di <strong>soluzione</strong> sapendo che =0,08. [<strong>pH</strong>= 3,08]<br />

16) <strong>Calcolare</strong> la molarità di una <strong>soluzione</strong> di CaCl2 (elettrolita forte) che è isotonica con una<br />

<strong>soluzione</strong> 0,23 M di acido cloro acetico CH2ClCOOH (elettrolita parzialmente dissociato:<br />

Ka CH2ClCOOH = 1,6 X 10 -3 ). [8,3 x 10 -2 M]<br />

17) <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> di una <strong>soluzione</strong> <strong>ottenuta</strong> sciogliendo 15 litri di NH3 gassosa, misurati a<br />

20°C e a 1 atm, in 3,5 litri di acqua (Kb NH3 = 1,75 x 10 -5 ). [11,25]<br />

18) A 200 ml di una <strong>soluzione</strong> contenente 3,45 g di HNO3 vengono aggiunti 2,47 g di NaOH<br />

solida. <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> <strong>della</strong> <strong>soluzione</strong> risultante. [12,54]<br />

19) A 50 ml di una <strong>soluzione</strong> 0,32 M di HCOOH (Ka HCOOH = 2,1 x 10 -4 ) vengono addizionati 50<br />

ml di una <strong>soluzione</strong> 0,2 M di KOH. <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> <strong>della</strong> <strong>soluzione</strong>. Alla <strong>soluzione</strong> vengono<br />

poi aggiunti 20 ml di <strong>soluzione</strong> 0,10 M di HCl. <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> nuovo <strong>pH</strong>. [3,90; 3,68]<br />

20) Una <strong>soluzione</strong> tampone viene preparata facendo gorgogliare 20 litri di NH3 gassoso a c.n. a<br />

10 litri di HCl gassoso a c.n. in 2 litri di acqua. <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> <strong>della</strong> <strong>soluzione</strong> (KbNH3 = 1,75<br />

x 10 -5 ). [9,24]<br />

21) 100 ml di una <strong>soluzione</strong> 0,2 M di HCOOH vengono aggiunti 40 ml di una <strong>soluzione</strong> 0,5M<br />

di NaOH. <strong>Calcolare</strong> <strong>il</strong> <strong>pH</strong> <strong>della</strong> <strong>soluzione</strong> risultante (KaHCOOH)= 2,1 x 10 -4 ). [8,42]<br />

22) Una <strong>soluzione</strong> acquosa 0,23 M di acido nitroso HNO2 ha <strong>pH</strong>=2. calcolare <strong>il</strong> <strong>pH</strong> di una<br />

<strong>soluzione</strong> acquosa 0,5 M di nitrito di sodio NaNO2. [8,52]<br />

23) <strong>Calcolare</strong> Kc per l’equ<strong>il</strong>ibrio: 2SO3(g) = 2SO2 (g)+ O2 (g) ad una certa temperatura T sapendo<br />

che in un recipiente del volume di 15 litri una miscela in equ<strong>il</strong>ibrio contiene 4,8 g di SO2, 6<br />

g di SO3 e 1,2 g di O2. [2,5 x 10-3]<br />

24) Kc a 2200°C per la reazione N2(g) + O2(g) = 2 NO a <strong>500</strong>°C è 3,5 x 10 -3 . <strong>Calcolare</strong> la quantità<br />

in grammi di NO formata all’equ<strong>il</strong>ibrio partendo da 2 moli di N2 e 2 moli di O2. [3,4g]<br />

25) Il cromato di sodio si può ottenere secondo la reazione ox-red (da b<strong>il</strong>anciare):<br />

NaNO3 + Cr2O3 + Na2CO3 →Na2CrO4 + NO + CO2

Partendo da 100 g di Cr2O3 calcolare i grammi di NaNO3 necessari. [111,84g]<br />

26) Quanti grammi di Mg(OH)2 si scioglieranno in 2000 litri di acqua? Quale sarà <strong>il</strong> <strong>pH</strong><br />

risultante? (KPSMg(OH)2= 1,8 x 10 -11 ) [18,65g; <strong>pH</strong>=10,5]<br />

27) Si riscalda a 230°C una mole di PCl5 in un recipiente da 1 litro finchè si stab<strong>il</strong>isce<br />

l’equ<strong>il</strong>ibrio: PCl5(g) = PCl3(g) + Cl2(g). dal valore di Kc=0,0220, calcolare le concentrazioni di<br />

PCl5, PCl3 e Cl2 all’equ<strong>il</strong>ibrio.<br />

[PCl5]= 0.862moli/L; [PCl3]=[Cl2]= 0.138 moli/L<br />

28) Determinare se si forma precipitato di AgCl (Ks AgCl = 1,8 X 10 -10 ) quando si mescolano 50<br />

ml di una <strong>soluzione</strong> 1 x 10 -3 M di AgNO3 e 150 ml di una <strong>soluzione</strong> 0.25 M di KCl.<br />

[4,575 x 10 -5 1,8 x 10 -10 , si ha precipitazione]<br />

29) B<strong>il</strong>anciare la seguente reazione ox-red: FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + S + H2O<br />

Partendo da 25 g di FeS calcolare i grammi di S che si ottengono. [9,1g ]<br />

30) Data la seguente p<strong>il</strong>a standard :Ni/Ni 2+ (1,0 M)//Sn 2+ (1,0 M)/ Sn, scrivere le semireazioni<br />

che avvengono agli elettrodi e calcolare la f.e.m. ( E° Ni2+/Ni = - 0.25V e E° Sn2+/Sn = - 0.14<br />

V). Verificare inoltre se una p<strong>il</strong>a costituita da un semielemento standard di Ni e un<br />

semielemento di Sn in cui [Sn 2+ ] = 1,0 x10 -6 funzione come la precedente.<br />

[in condizioni STD <strong>il</strong> semielemento di Ni è l’anodo e E = 0.11 V; in condizioni non STD,<br />

E = 0,067V e l’anodo è <strong>il</strong> semielemento di Sn]<br />

31) Una corrente di 10 A passa attraverso del MgCl2 fuso per 15 minuti fra elettrodi di carbonio.<br />

Indicare le reazioni elettrodiche e calcolare la quantità di ciascun prodotto formato. [1,13 g<br />

di Mg; 3,3 g di Cl2]<br />

32) Elettrolizzando per 9 ore e 35 minuti NaCl fuso con una corrente di 2,5 A quanti litri di Cl2<br />

gassoso a c.n. si ottengono all’anodo. <strong>Calcolare</strong> la quantità di sodio metallico che si forma<br />

contemporaneamente al catodo <strong>della</strong> cella [ 10 litri di Cl2 e 20,5 g di Na]<br />

33) La reazione N2(g) + 3 H2(g) = 2NH3(g) ha una costante di equ<strong>il</strong>ibrio (Kp)uguale a 1,9 x10 -4 a<br />

400°C. Supponiamo che 0,10 moli di N2, 0,040 moli di H2 e 0,020 moli di NH3 siano chiuse<br />

ermeticamente in un reattore del volume di 1 litro a 400°C. In quale direzione procederà la<br />

reazione? (Q=2,1 x 10 -2 , cioè di K, quindi la reazione procede da destra a sinistra).