L'aquila d'Europa - La Libera Compagnia Padana

L'aquila d'Europa - La Libera Compagnia Padana

L'aquila d'Europa - La Libera Compagnia Padana

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bimestrale edito dalla <strong>Libera</strong> <strong>Compagnia</strong> <strong>Padana</strong><br />

✓L’aquila d’Europa<br />

✓Francesco Giuseppe I:<br />

sovrano esemplare<br />

di un Impero<br />

provvidenziale<br />

✓<strong>La</strong> battaglia<br />

dei Campi Raudi<br />

✓Il determinismo<br />

storico e la libertà<br />

<strong>La</strong> Weltanschauung<br />

veneta<br />

✓Globalizzazione,<br />

mondialismo<br />

e identità dei popoli<br />

Anno VI - N. 31 -Settembre-Ottobre 2000<br />

31

<strong>La</strong> <strong>Libera</strong><br />

<strong>Compagnia</strong><br />

<strong>Padana</strong><br />

Quaderni Padani<br />

Casella Postale 55 - <strong>La</strong>rgo Costituente,<br />

4 - 28100 Novara<br />

Direttore Responsabile:<br />

Alberto E. Cantù<br />

Direttore Editoriale:<br />

Gilberto Oneto<br />

Redazione:<br />

Alfredo Croci<br />

Corrado Galimberti<br />

Flavio Grisolia<br />

Elena Percivaldi<br />

Andrea Rognoni<br />

Gianni Sartori<br />

Carlo Stagnaro<br />

Alessandro Storti<br />

Grafica:<br />

<strong>La</strong>ura Guardinceri<br />

Collaboratori<br />

Francesco Mario Agnoli, Ettore A. Albertoni,<br />

Giuseppe Aloè, Camillo Arquati, Lorenzo<br />

Banfi, Fabrizio Bartaletti, Alessandro<br />

Barzanti, Alina Benassi Mestriner, Claudio<br />

Beretta, Daniele Bertaggia, Dionisio Diego<br />

Bertilorenzi, Vera Bertolino, Fiorangela<br />

Bianchini Dossena, Diego Binelli, Roberto<br />

Biza, Giorgio Bogoni, Fabio Bonaiti, Luisa<br />

Bonesio, Giovanni Bonometti, Romano<br />

Bracalini, Nando Branca, Luca Busatti,<br />

Ugo Busso, Giulia Caminada <strong>La</strong>ttuada,<br />

Claudio Caroli, Marcello Caroti, Giorgio<br />

Cavitelli, Sergio Cecotti, Massimo Centini,<br />

Enrico Cernuschi, Gualtiero Ciola, Carlo<br />

Corti, Michele Corti, Mario Costa Cardol,<br />

Giulio Crespi, PierLuigi Crola, Mauro Dall’Amico<br />

Panozzo, Roberto De Anna, Massimo<br />

de Leonardis, Alexandre Del Valle,<br />

Corrado Della Torre, Alessandro D’Osualdo,<br />

Marco Dotti, Leonardo Facco, Rosanna<br />

Ferrazza Marini, Davide Fiorini, Alberto<br />

Fossati, Eugenio Fracassetti, Sergio Franceschi,<br />

Carlo Frison, Giorgio Fumagalli,<br />

Pascal Garnier, Mario Gatto, Ottone Gerboli,<br />

Michele Ghislieri, Davide Gianetti,<br />

Giacomo Giovannini, Michela Grosso,<br />

Paolo Gulisano, Joseph Henriet, Thierry<br />

Jigourel, Matteo Incerti, Eva Klotz, Alberto<br />

Lembo, Pierre Lieta, Gian Luigi Lombardi<br />

Cerri, Carlo Lottieri, Pierluigi Lovo, Silvio<br />

Lupo, Berardo Maggi, Andrea Mascetti,<br />

Pierleone Massaioli, Ambrogio Meini, Cristian<br />

Merlo, Ettore Micol, Alberto Mingardi,<br />

Renzo Miotti, Aldo Moltifiori, Maurizio<br />

Montagna, Giorgio Mussa, Andrea Olivelli,<br />

Giancarlo Pagliarini, Alessia Parma, Giò<br />

Batta Perasso, Mariella Pintus, Daniela<br />

Piolini, Giulio Pizzati, Francesco Predieri,<br />

Ausilio Priuli, Leonardo Puelli, <strong>La</strong>ura Rangoni,<br />

Igino Rebeschini-Fikinnar, Giuliano<br />

Ros, Maurizio G. Ruggiero, Sergio Salvi,<br />

Oscar Sanguinetti, <strong>La</strong>mberto Sarto, Gianluca<br />

Savoini, Massimo Scaglione, <strong>La</strong>ura<br />

Scotti, Marco Signori, Stefano Spagocci,<br />

Silvano Straneo, Giacomo Stucchi, Candida<br />

Terracciano, Mauro Tosco, Claudio<br />

Tron, Nando Uggeri, Fredo Valla, Giorgio<br />

Veronesi, Antonio Verna, Alessio Vezzani,<br />

Eduardo Zarelli, Antonio Zòffili.<br />

Spedizione in abbonamento postale:<br />

Art. 2, comma 34, legge 549/95<br />

Stampa: Ala, via V. Veneto 21, 28041<br />

Arona NO<br />

Registrazione: Tribunale di Verbania: n.<br />

277<br />

Periodico Bimestrale Anno VI - N. 31 - Settembre-Ottobre 2000<br />

I «Quaderni Padani» raccolgono interventi di aderenti alla “<strong>Libera</strong><br />

<strong>Compagnia</strong> <strong>Padana</strong>” ma sono aperti anche a contributi<br />

di studiosi ed appassionati di cultura padanista.<br />

Le proposte vanno indirizzate a: <strong>La</strong> <strong>Libera</strong> <strong>Compagnia</strong> <strong>Padana</strong>.<br />

Il significato di Lepanto - Brenno 1<br />

Globalizzazione, mondialismo<br />

e identità dei popoli - Silvano Straneo 3<br />

Il determinismo storico e la libertà<br />

<strong>La</strong> Weltanschauung veneta - Eugenio Fracassetti 14<br />

Se il libero mercato<br />

diventa ideologia - Davide Gianetti 18<br />

L’aquila d’Europa - Gilberto Oneto 20<br />

Franceso Giuseppe I: sovrano esemplare<br />

di un Impero provvidenziale - Massimo de Leonardis 29<br />

Claudia Augusta - Giulio Pizzati 36<br />

<strong>La</strong> battaglia dei Campi Raudi<br />

Padania 101 a.C.: i Cimbri<br />

contro le legioni romane - <strong>La</strong>mberto Sarto 43<br />

Adda: fiume, campo di battaglia,<br />

confine - Elena Percivaldi 49<br />

Manifesto per l’indipendenza<br />

della Romagna - Alessandro Barzanti 52<br />

Biblioteca <strong>Padana</strong> 55

Il significato di Lepanto<br />

Il 7 ottobre del<br />

1571, proprio 429<br />

anni fa, la flotta<br />

cristiana sconfiggeva<br />

quella turca liberando<br />

i mari meridionali<br />

d’Europa da una sciagura<br />

che da tempo li<br />

infestava.<br />

Il significato militare<br />

di quella battaglia è<br />

chiaro: i Turchi invasori<br />

sono stati fermati<br />

sul fronte marittimo,<br />

su quello terrestre ci<br />

penseranno da lì a pochi<br />

decenni i comandanti<br />

imperiali Montecuccoli<br />

e Principe<br />

Eugenio a contenere<br />

la marea musulmana<br />

e a cominciare a ricacciarla<br />

nelle sue tane<br />

anatoliche.<br />

Ma sono i significati<br />

politici dell’episodio<br />

che sono molto più<br />

interessanti.<br />

L’Europa cristiana<br />

si stava scontrando<br />

con l’Islam in una<br />

guerra che durava allora<br />

– praticamente<br />

senza interruzione –<br />

da nove secoli e che<br />

oggi (dopo una appa-<br />

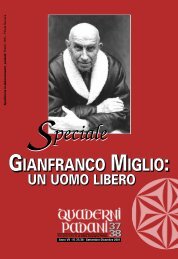

Stendardo personale dell’imperatore Carlo V nel<br />

quale campeggiano le immagini di Dio Padre,<br />

di Santiago Matamoros (San Giacomo “uccisore<br />

di musulmani”), l’aquila bicipite imperiale<br />

fra le Colonne d’Ercole, San Pietro e il motto<br />

“Plus Ultra”.<br />

rente interruzione) stà riprendendo secondo lo<br />

schema di sempre: i Musulmani che attaccano i<br />

Cristiani con il solito repertorio di violenze, crudeltà<br />

e inganni.<br />

<strong>La</strong> composizione delle forze cristiane in questa<br />

lotta millenaria non è sempre stata la stessa:<br />

risulta piuttosto interessante vedere come erano<br />

cambiati al tempo di Lepanto gli attori rispetto<br />

– ad esempio - alle Crociate che avevano impegnato<br />

l’Europa alcuni secoli prima. È significativo<br />

esaminare la composizione della flotta cristiana.<br />

Delle 208 navi, ben 110 erano veneziane<br />

(di cui 30 cretesi), 22<br />

erano genovesi, 3 piemontesi,<br />

12 toscane<br />

(dell’Ordine di Santo<br />

Stefano), 9 dei Cavalieri<br />

di Malta, 8 pontificie<br />

e 44 imperiali (di<br />

cui ben 36 napoletane<br />

e siciliane).<br />

C’erano ancora le repubbliche<br />

marinare<br />

padane (Genova e, soprattutto,<br />

Venezia),<br />

c’era l’Impero (allora<br />

ispano-tedesco degli<br />

Asburgo e non più<br />

franco), c’erano gli<br />

ordini militari (Malta<br />

e Santo Stefano), c’era<br />

quello che restava<br />

libero del mondo greco-ortodosso<br />

(Candia)<br />

e c’era, naturalmente,<br />

la Chiesa Cattolica a<br />

fare da guida e collante<br />

spirituale.<br />

<strong>La</strong> prima considerazione<br />

riguarda gli assenti.<br />

C’erano i cattolici,<br />

ma non tutti. Alcuni<br />

– ampiamente<br />

giustificati – come<br />

Austriaci, Tedeschi,<br />

Polacchi e Ungheresi<br />

– erano pesantemente<br />

impegnati sul fronte<br />

di terra e, in ogni caso, non avevano alcuna perizia<br />

o forza marinara. <strong>La</strong> Francia era clamorosamente<br />

assente (i soli Francesi presenti si trovavano<br />

sulle galere maltesi) per un gioco infingardo<br />

di ammiccamenti, miopi opportunismi e<br />

strane alleanze. <strong>La</strong> Francia era sempre stata in<br />

prima linea prima nella lotta contro l’Islam (da<br />

Poitiers alle Crociate) e tornerà ad esserci in<br />

Barberia solo dopo il sanguinoso dramma della<br />

rivoluzione, che può anche essere visto come<br />

una sorta di punizione per il tradimento della<br />

causa cristiana.<br />

Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000 Quaderni Padani - 1

C’erano i pochi ortodossi ancora liberi nei territori<br />

veneziani: tutti gli altri soffrivano sotto<br />

l’oppressione turca le cui vittorie (quella di Costantinopoli<br />

prima di tutte) erano in gran parte<br />

avvenute proprio per le divisioni fra ortodossi, e<br />

fra ortodossi e cattolici.<br />

Non c’erano i protestanti che avevano diviso la<br />

Cristianità e che si erano chiamati fuori da questa<br />

lotta per l’Europa: e Lutero aveva addirittura<br />

sostenuto – fra le tesi degli esordi della sua “carriera”<br />

– che: “È peccato resistere ai Turchi, perché<br />

la Provvidenza si serve di questa nazione<br />

infedele per punire le iniquità del suo popolo”,<br />

intendendo, ovviamente, quello cristiano. Più<br />

tardi si pentirà di questo suo criminale disimpegno<br />

scrivendo addirittura due libri: Preghiera<br />

contro il Turco, e Della guerra contro i Turchi.<br />

Ma il guaio era ormai fatto e la divisione nel<br />

campo cristiano aveva sottratto enormi energie<br />

alla guerra in difesa dell’Europa. Questo disimpegno<br />

non risparmierà i protestanti dalla ferocia<br />

islamica che dovranno affrontare nel XVII secolo<br />

sulle coste di casa e con grandi sforzi militari<br />

delle loro flotte, soprattutto inglese e olandese.<br />

<strong>La</strong> morale che si trae da quella vicenda così<br />

lontana e così vicina è che le divisioni d’Europa<br />

sono la sola vera forza dei suoi nemici. Per i secoli<br />

successivi questo sarà drammaticamente verificato<br />

in due spaventose guerre fratricide e con<br />

la perdita di quella funzione di civiltà-guida e di<br />

supremazia economica e culturale che l’Europa<br />

aveva mantenuto per millenni. Oggi il vecchio<br />

continente stà subendo un altro attacco mortale<br />

che viene portato congiuntamente da mondialisti<br />

e da islamici e non è più in grado – proprio a<br />

causa delle sue divisioni non più solo religiose –<br />

di difendersi e di evitare il ripetersi di altre situazioni<br />

umilianti come quella del Kossovo.<br />

In particolare Lepanto ha speciale valore proprio<br />

per la Padania. Erano padane quasi tutte le<br />

navi della flotta cristiana, erano padani i comandanti<br />

più importanti, era padano Pio V, il pontefice<br />

che era riuscito a mobilitare e a tenere unite<br />

le forze europee. Non solo: erano padani anche i<br />

due più valorosi ed efficaci comandanti delle armate<br />

imperiali in lotta contro i Turchi, il Principe<br />

Eugenio di Savoia e Raimondo Montecuccoli.<br />

<strong>La</strong> Padania era in primissima fila in quella lotta<br />

mortale e non è azzardato affermare che una<br />

bella fetta del merito di avere salvato l’Europa in<br />

quel frangente vada proprio ai Padani.<br />

Cosa resta oggi dello spirito di Lepanto? Gli<br />

Europei sono divisi più di prima e soprattutto<br />

non sembrano - almeno in occidente - avere la<br />

forza e la voglia di combattere per la difesa della<br />

loro civiltà. Forse stanno un po’ meglio – almeno<br />

dal punto di vista dell’autostima e dell’istinto<br />

di sopravvivenza – solo i popoli cattolici e ortodossi<br />

che si sono da poco liberati dall’oppressione<br />

comunista. I Cavalieri di Malta che impersonavano<br />

il più indomito spirito di difesa della cristianità<br />

hanno subito un identico processo di<br />

decadenza: oggi si dedicano a canaste e tazzinette<br />

benefiche. Ma, quel che è peggio, non c’è più<br />

la Chiesa alla guida della comunità dei popoli<br />

europei: un Papa ha restituito ai Turchi lo stendardo<br />

conquistato a Lepanto, un altro bacia il<br />

Corano. Qua e là si leva qualche guizzo di vitalità<br />

ma si tratta di segnali troppo deboli che non<br />

permettono di presagire a tempi brevi una ripresa<br />

di autorevolezza e di energia.<br />

In Padania non va meglio: Roma ha devastato<br />

Venezia e Genova, le ha ridotte a ruderi turistici<br />

sporchi e assistiti, le ha riempite di quei saraceni<br />

che le due città avevano tenuto lontano per<br />

secoli da tutta l’Europa. E questa sembra essere<br />

proprio la circostanza più pericolosa: gli Islamici<br />

sono ormai in casa nostra, all’interno delle<br />

mura delle nostre città. Si sono insinuati con<br />

l’inganno nella sola porzione di Europa meridionale<br />

dove non erano mai riusciti ad arrivare<br />

in armi. Si organizzano in comunità aggressive<br />

e numerose, costruiscono strutture di devastazione<br />

culturale e religiosa, continuano a travestirsi<br />

da agnellini e da diseredati, e lo faranno<br />

finchè non saranno in grado di impadronirsi del<br />

territorio e di distruggere la nostra civiltà inebetita<br />

dal falso benessere e dal buonismo più<br />

devastante. Sono - se possibile – anche peggiori<br />

dei loro vecchi che sbarcavano roteando scimitarre.<br />

Cosa significa oggi invocare lo spirito di Lepanto?<br />

Significa che, se ha senso lottare, si deve<br />

lottare. Che, se amiamo questa terra e le nostre<br />

libertà, si deve fare di tutto per preservarle. Che,<br />

se riteniamo che questa civiltà cristiana sia –<br />

pur in questa sua fase decadente e incitrullita -<br />

la migliore delle civiltà possibili, dobbiamo combattere<br />

chi la vuole distruggere, siano essi saraceni,<br />

foresti d’altro genere o autoctoni rincoglioniti.<br />

Liberiamo la Padania dai nuovi Turchi e<br />

dai loro manutengoli italioni e mardani. Se la<br />

difesa dell’Europa si basa – come ci hanno insegnato<br />

quattordici secoli di storia – in larga parte<br />

anche sulla difesa della nostra terra, ricostruiamo<br />

con solide mura il bastione padano della fortezza<br />

europea.<br />

Brenno<br />

2 - Quaderni Padani Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000

Globalizzazione, mondialismo<br />

e identità dei popoli<br />

Premessa<br />

Una svolta importante nel pensiero occidentale,<br />

avvenuta a cavallo fra l’Otto e il Novecento, è<br />

stata la fine del determinismo di matrice illuministica<br />

settecentesca, prima nell’ambito delle<br />

scienze fisico-matematiche, e poi, di riflesso, in<br />

quello socio-economico e in filosofia. Lo spirito<br />

del determinismo è sintetizzato molto bene dalle<br />

parole del matematico francese Pierre-Simon<br />

<strong>La</strong>place: “Datemi le condizioni dell’universo in<br />

un dato istante, insieme con sufficiente potenza<br />

di calcolo, e io vi dirò in che condizioni esso si<br />

troverà in un qualsiasi istante futuro”.<br />

Mentre <strong>La</strong>place credeva di possedere la chiave<br />

dell’universo fisico, altri pensatori, questa volta<br />

sociologi ed economisti, di cui Karl Marx è il<br />

più celebre ma non certo l’unico, stabilivano<br />

per le società umane leggi evolutive e modelli<br />

che immancabilmente si sarebbero realizzati risolvendo<br />

una volta per tutte i mali che da sempre<br />

hanno afflitto l’umanità. Inutile dire che la<br />

realtà, naturale e sociale, ha presto provveduto<br />

a calmare la baldanza di tutti quanti, decretando<br />

così la fine dei tentativi di inquadrare la natura<br />

e, ciò che qui più interessa, le società umane,<br />

all’interno di teorie che stabilissero definitivamente<br />

i meccanismi del loro divenire. Se con<br />

‘ideologie’ intendiamo le varie costruzioni di<br />

pensiero, spesso peraltro di grande pregio intellettuale,<br />

che fornivano la base teorica a tali tentativi,<br />

possiamo equivalentemente parlare di fine<br />

delle ideologie.<br />

Il binomio mondialismo-identità dei popoli<br />

non sfugge all’impotenza del prevedere quale<br />

sarà la strada che le società umane imboccheranno<br />

sotto la spinta delle nuove tecnologie e<br />

degli interessi economici e politici soggiacenti.<br />

Scopo di queste note è allora quello di fornire,<br />

se possibile, dati e argomenti che servano a<br />

tenere sotto controllo l’evolversi dei fatti, fare<br />

qualche previsione a breve termine, capire quali<br />

siano i margini d’azione per incidere sugli avvenimenti<br />

e rompere la coltre dell’informazione<br />

di Silvano Straneo<br />

ufficiale (media, scuola, governi) che tende a far<br />

apparire ’ineluttabile’, ‘naturale’, ‘nella realtà<br />

delle cose’ una determinata linea di sviluppo<br />

piuttosto che un’altra, mentre invece la storia<br />

ha mostrato di svolgersi come un magma mobile<br />

sempre pronto a rimescolarsi e il cui punto<br />

d’arrivo non è determinabile a priori.<br />

Il fattore tecnico informatico<br />

Il rapido sviluppo dell’informatica, con gli<br />

strumenti tecnici che mette a disposizione, gioca<br />

un ruolo importante negli aspetti economici,<br />

culturali e politici che riguardano il binomio<br />

mondialismo-identità.<br />

I primi calcolatori elettronici nascono in Inghilterra<br />

e Stati Uniti negli anni ’40, durante la<br />

seconda guerra mondiale, per esigenze militari<br />

(sistemi di puntamento, cifratura). Grazie anche<br />

agli sviluppi della fisica, conoscono un’evoluzione<br />

rapidissima, passando dalle valvole in<br />

vetro ai transistor, fino agli attuali circuiti integrati.<br />

Capacità sempre maggiori di memorizzazione<br />

e potenza di calcolo li rendono presto indispensabili<br />

nell’ambito della ricerca scientifica<br />

e nelle grandi strutture pubbliche e private,<br />

mentre il successivo calo dei costi e delle dimensioni<br />

li introducono poco alla volta nelle<br />

case private. Le reti di calcolatori permettono a<br />

più macchine di comunicare tra loro scambiandosi<br />

dati e distribuendo la potenza di calcolo.<br />

L’embrione di ciò che sarebbe diventato Internet<br />

nasce ai tempi della guerra fredda (1973) da<br />

un progetto della Advanced Research Projects<br />

Agency del ministero della Difesa degli Stati<br />

Uniti. L’esigenza da soddisfare è quella di una<br />

rete in grado di funzionare ancora, anche se<br />

con prestazioni ridotte, qualora una parte di essa<br />

venga distrutta da un attacco nemico. Viene<br />

sviluppato un insieme di protocolli di comunicazione<br />

denominato TCP/IP che prevede il fra-<br />

Testo della conferenza tenuta il 9 settembre 2000, all’Università<br />

d’Estate di Erba<br />

Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000 Quaderni Padani - 3

zionamento dei dati da trasmettere in pacchetti<br />

indipendenti l’uno dall’altro, ognuno dei quali<br />

trova la sua via dal mittente al destinatario per<br />

strade anche diverse all’interno della rete. Nel<br />

nodo di arrivo i pacchetti vengono ricomposti e<br />

ne viene controllata l’integrità. Il vantaggio di<br />

tale protocollo consiste nel fatto che non è necessario<br />

definire né conoscere il cammino che i<br />

dati percorreranno. Sarà il software stesso, lungo<br />

i nodi della rete, a farsi carico di instradarli,<br />

evitando le eventuali interruzioni e scegliendo<br />

il percorso più veloce.<br />

È l’inizio di Internet. Quando le esigenze militari<br />

si affievoliscono, sono dapprima le Università,<br />

i Centri di ricerca e le grandi istituzioni a<br />

collegare fra loro le proprie reti locali (da cui il<br />

nome di ‘rete delle reti’). In questa fase, l’uso di<br />

Internet è ancora limitato prevalentemente all’ambito<br />

accademico per lo scambio di informazioni<br />

scientifiche e richiede conoscenze tecniche<br />

non indifferenti.<br />

L’ultimo atto avviene nel 1989 presso il centro<br />

di ricerca del CERN di Ginevra con la nascita del<br />

World Wide Web, progettato per semplificare la<br />

condivisione di informazioni tra gruppi di ricercatori<br />

di fisica delle alte energie operanti in nazioni<br />

diverse. <strong>La</strong> facilità d’uso dell’interfaccia<br />

utente, dotata spesso di una grafica accattivante,<br />

ne decreta subito il successo anche presso il<br />

grande pubblico e conseguentemente presso<br />

operatori commerciali anche medi e piccoli<br />

nonché presso tutti coloro che hanno interesse,<br />

per svariate ragioni, a tenere sott’occhio un bacino<br />

di opinione costituito da milioni di persone.<br />

Gli sviluppi futuri sono guidati dal Consorzio<br />

WWW, con sede sempre negli Stati Uniti<br />

presso il Massachusetts Institute of Technology.<br />

Il ruolo degli USA<br />

nelle trasformazioni in corso<br />

Gli Stati Uniti hanno vinto la seconda guerra<br />

mondiale, hanno drenato le migliori intelligenze<br />

da ogni paese, detengono le tecnologie chiave,<br />

sono rimasti l’unica superpotenza militare e<br />

costituiscono il più importante mercato mondiale.<br />

I paradigmi economici e culturali che nascono<br />

in questo paese diventano presto standard<br />

nel resto del mondo, occidentale e non.<br />

Per comprendere l’evoluzione possibile del binomio<br />

identità-mondialismo è pertanto fondamentale<br />

cercare di capire quali sono le strategie<br />

che gli USA potranno adottare per meglio mantenere<br />

la loro leadership mondiale e i loro interessi.<br />

Fino al 1989 la politica estera americana<br />

era basata essenzialmente sul contenimento della<br />

potenza sovietica, il freno alla diffusione del<br />

comunismo e il predominio sul mondo occidentale.<br />

Da quella data in poi, i possibili scenari<br />

strategici americani diventano molteplici.<br />

OPZIONE CONSERVATIVA - Sostiene l’opportunità di<br />

non discostarsi sostanzialmente dalla politica<br />

estera seguita fino al 1989. I concetti base sono<br />

contenuti nel New World Order del presidente<br />

Bush (1990), col quale si stabiliscono le nuove<br />

‘responsabilità’ degli USA e si ammette la guerra<br />

preventiva al fine di preservare l’ordine mondiale.<br />

Nel 1992, un rapporto del Pentagono dal<br />

titolo Defense Planning Guidance (del Sottosegretario<br />

alla Difesa per gli affari politici Paul<br />

Wolfowitz), preconizza un nuovo ordine mondiale<br />

funzionale al ruolo che gli USA intendono<br />

mantenere di superpotenza unica dotata di facoltà<br />

d’intervento anche unilaterale. Charles<br />

Krauthammer auspica una confederazione occidentale<br />

con gli USA al centro (in qualche modo<br />

prefigurata dal Gruppo dei Sette) come primo<br />

nucleo di un mercato comune mondiale. Ciò<br />

porrebbe al riparo la supremazia americana, per<br />

ora assoluta, dall’arrivo di nuovi contendenti.<br />

Secondo Joseph Nye, gli USA devono assumere<br />

il ruolo di grande organizzatore mondiale assicurandosi<br />

il controllo dei grandi istituti internazionali<br />

quali Fondo Monetario Internazionale,<br />

Banca Mondiale, World Trade Organization,<br />

Trattato per la non-proliferazione nucleare eccetera.<br />

Ben Wattenberg, direttore di Radio Free Europe,<br />

sostiene che il popolo americano deve riconoscere<br />

il ‘new manifest destiny’ che gli è<br />

proprio e promuovere nel mondo una democrazia<br />

di tipo americano per mezzo degli strumenti<br />

‘culturali’ con cui primeggia: la lingua inglese,<br />

le università, i sistemi informatici, i media, il<br />

mondo dello spettacolo. Fra i seguaci di quest’ordine<br />

di idee, c’è Strobe Talbott, attuale numero<br />

due del Dipartimento di Stato di Clinton.<br />

Insomma, Microsoft Windows, Pamela Anderson<br />

e Coca Cola per un mondo unipolare a dominanza<br />

USA.<br />

OPZIONE ISOLAZIONISTA - Sostiene che una politica<br />

estera di intervento a tutto campo presenta<br />

per gli USA costi superiori ai benefici e che, essendo<br />

oggi il potere essenzialmente economico,<br />

la vera predominanza va affermata su questo<br />

terreno. È da segnalare che l’accezione americana<br />

del termine ‘isolazionismo’ non significa<br />

4 - Quaderni Padani Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000

affatto ‘di isolamento’. L’ex collaboratore di<br />

Nixon e Reagan, Patrick Buchanan, ad esempio,<br />

auspica il totale ritiro delle forze USA dall’Europa<br />

e dall’Asia, mantenendo però il primato militare<br />

e non escludendo sporadici interventi anche<br />

unilaterali.<br />

OPZIONE INTERNAZIONALISTA - Richard Gardner, attuale<br />

consigliere di Clinton, è il fondatore del<br />

Practical internationalism, il cui concetto base,<br />

che ispira buona parte dell’attuale politica estera<br />

americana, è quello di sicurezza multilaterale:<br />

sulla base del vantaggio garantito loro dall’isolamento<br />

geografico e da un’indiscussa superiorità<br />

militare, gli USA dovrebbero limitare l’uso della<br />

forza all’interno di contesti multilaterali e cercare<br />

di mantenere una situazione di equilibrio<br />

sfruttando le rivalità fra le altre potenze. Henry<br />

Kissinger sostiene che gli interventi USA dovrebbero<br />

essere selettivi, evitando di intervenire<br />

in ogni situazione di crisi: se in alcuni casi è indispensabile<br />

un intervento diretto americano, in<br />

altri è sufficiente un’azione multilaterale e in altri<br />

ancora non si interviene affatto.<br />

In questa prospettiva, l’intento di costituire<br />

un ordine globale fondato sugli interessi USA<br />

risulta meno forte ma è sempre presente. Strobe<br />

Talbott, Segretario di Stato aggiunto, parla<br />

di ‘diplomazia per una competitività globale’<br />

(1994) intendendo con questo lo stare in guardia<br />

affinché nuovi raggruppamenti economici<br />

regionali non si pongano obiettivi contrastanti<br />

con i famosi interessi superiori degli Stati Uniti,<br />

magari chiudendosi all’influenza dei capitali<br />

americani. Richard Haas, della Brookings Institution<br />

ed ex consigliere di Bush, vede l’America<br />

come una Big Corporation che deve sfruttare la<br />

sua temporanea posizione di forza sul mercato<br />

per trasformarlo secondo i propri fini. Nel suo<br />

The Reluctant Sheriff (1997) scrive: “Obiettivo<br />

della politica estera americana deve essere l’operare<br />

con gli altri attori che condividono le<br />

stesse idee per migliorare il funzionamento del<br />

mercato e per rafforzare il rispetto delle sue regole<br />

fondamentali. Con il consenso, se possibile,<br />

con la forza, se necessario”. Dunque l’ex<br />

Gendarme del Mondo, impegnato in passato a<br />

combattere l’Impero del Male ovunque si manifestasse,<br />

si trasforma nel buon sceriffo il quale,<br />

quando costretto, raccoglie in fretta un manipolo<br />

di vigilantes e parte alla repressione.<br />

USA E INTERNET - Nel 1993, Al Gore inaugura la<br />

Global Information Infrastructure che nel Due-<br />

mila connetterà fra loro più di duecento milioni<br />

di computer. È il nuovo grande progetto dell’amministrazione<br />

Clinton, analogo, come<br />

espressione delle ambizioni egemoniche americane,<br />

al New Deal di Roosevelt e all’obiettivo<br />

Moon di Kennedy.<br />

Gli USA, insieme composito privo di quell’omogeneità<br />

che solo la storia può produrre, compensano<br />

il loro deficit di identità ‘comunicando’<br />

più di ogni altro paese. E poiché, come è noto,<br />

ciò che conviene agli USA deve necessariamente<br />

valere anche per il resto del mondo, prescrivono<br />

a tutti la loro ricetta. Anzi, trovandosi in posizione<br />

di forza, esercitano una supervisione sulla<br />

sua messa in opera per pilotare opportunamente<br />

il processo di globalizzazione. Infatti, come Brzezinski<br />

aveva sostenuto fin dagli anni Settanta,<br />

“… sono stati gli Usa il paese che ha lavorato di<br />

più alla creazione di un sistema di comunicazioni<br />

mondiali avvalendosi dei satelliti e che si<br />

trova più avanti nella messa a punto di una griglia<br />

mondiale di informazioni”.<br />

L’ESSENZA DELLE VARIE OPZIONI - È appena il caso<br />

di osservare come, dalle dichiarazioni di uomini<br />

di stato, politologi, strateghi vari e soprattutto<br />

dalla politica messa in atto nella realtà dei fatti,<br />

appaia chiaramente che la volontà USA non è di<br />

sedere pari tra pari nel consesso mondiale delle<br />

nazioni ma di dirigerlo conformemente ai propri<br />

interessi. L’idea di base è quella di creare un<br />

mercato unico mondiale a misura USA sfruttando<br />

l’attuale posizione di forza militare, economica<br />

e tecnologica, impedendo che altri possano<br />

eguagliarla, mantenendo o conquistando il predominio<br />

nei grandi organismi finanziari internazionali<br />

e sui sistemi delle comunicazioni, senza<br />

trascurare ciò che a detta loro è la cultura.<br />

Le moderate differenze consistono più che altro<br />

nel privilegiare eventuali interventi multilaterali<br />

rispetto a quelli diretti, senza peraltro<br />

mai escluderli del tutto.<br />

Aspetti economici<br />

<strong>La</strong> categoria del lavoro umano si è sempre articolata<br />

in mestieri diversi, dotati tutti di una<br />

loro precisa specificità riconosciuta socialmente,<br />

ad esempio con le istituzioni delle varie ‘arti’,<br />

e rafforzata nell’immaginario da rappresentazioni<br />

e simbologie del tipo dei santi patroni.<br />

Un formidabile colpo alla specificità dei lavori è<br />

venuto, agli albori del Novecento, dalla visione<br />

industriale di Taylor, con la sua razionalizzazione<br />

estrema dei tempi e dei metodi produttivi.<br />

Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000 Quaderni Padani - 5

Qui l’artefice produce, mediante una serie di<br />

operazioni elementari rigidamente pianificate e<br />

monotonamente ripetute, uno stesso dettaglio,<br />

sempre più particolare, che prenderà significato<br />

solo quando composto con tutti gli altri dettagli<br />

prodotti con uguali modalità da altri a costituire<br />

l’opera finita. Alla figura dell’artefice è sottratta<br />

ogni connotazione di carattere professionale,<br />

etico e psicologico ed è privilegiato unicamente<br />

l’aspetto tecnico dell’organizzazione del<br />

lavoro, volta alla massima efficienza e redditività<br />

economica.<br />

Il concetto di informazione incomincia ad apparire<br />

in tutta la sua importanza quando, al<br />

Massachusetts Institute of Technology, il matematico<br />

Norbert Wiener inizia lo studio della Cibernetica.<br />

L’idea, non nuova in verità ma portata<br />

ora a compimento e formalizzata matematicamente,<br />

è la possibilità di governare il funzionamento<br />

di un dispositivo utilizzando l’informazione<br />

sugli effetti che l’azione in corso sta<br />

producendo per agire a ritroso sulla sorgente<br />

dell’azione stessa, regolandola (regolazione retroattiva<br />

o feedback).<br />

Queste nuove idee scientifiche, insieme con<br />

le teorie di Taylor, sono parte dell’atmosfera<br />

culturale in cui si sviluppa il modello industriale<br />

di Henry Ford, secondo il quale l’impresa deve<br />

articolarsi in un primo livello al quale competono<br />

le decisioni strategiche (gli obiettivi del<br />

meccanismo-impresa), un secondo cui compete<br />

la gestione delle risorse (regolata da feed-back)<br />

e un terzo incaricato della produzione (il funzionamento<br />

del meccanismo). Sui mercati nascenti<br />

e relativamente chiusi del tempo, che garantiscono<br />

una domanda sostanzialmente stabile<br />

e prevedibile, questi modelli hanno successo<br />

per molti decenni.<br />

Nei primi anni Ottanta emerge il modello<br />

giapponese (Toyota), la cui caratteristica principale<br />

è la capacità di adeguarsi prontamente, con<br />

la produzione di beni diversificati prodotti in<br />

piccole serie, a una domanda che nel frattempo<br />

si è fatta mutevole e internazionalizzata. L’obiettivo<br />

viene raggiunto sostituendo alla precedente<br />

rigida organizzazione industriale una<br />

struttura flessibile in grado di ridistribuire<br />

prontamente al proprio interno, sulla base di<br />

un flusso informativo sempre di tipo feed-back,<br />

energie materiali e umane, superando così la<br />

classica distinzione fra servizi di produzione,<br />

direzione e amministrazione. Inizia il technology<br />

push, dove l’innovazione tecnica è sempre<br />

più spesso ricercata dalle grandi aziende non al<br />

fine di migliorare i prodotti ma per creare nei<br />

consumatori nuove esigenze e mode che richiedano<br />

di essere soddisfatte. Pubblicità e marketing<br />

si incaricano poi di scatenare la domanda.<br />

Negli anni Sessanta, Galbraith scriveva: “Ormai<br />

l’iniziativa di decidere che cosa debba essere<br />

prodotto non appartiene più al consumatore<br />

ma alle grandi organizzazioni produttive. Un<br />

condizionamento, di cui la pubblicità è solo<br />

uno degli strumenti, tende a imporre un’identificazione<br />

fra gli obiettivi dell’organizzazione,<br />

quelli del corpo sociale e quelli dell’individuo.<br />

Le grandi industrie modellano gli atteggiamenti<br />

della collettività sui propri bisogni”. Ed infatti<br />

Akio Morita, presidente di Sony Corporation,<br />

dichiara: “Sony non vende nuovi prodotti. Sony<br />

vende nuovi comportamenti”.<br />

<strong>La</strong> parabola dei metodi di produzione industriali<br />

sopra accennata lascia intravedere quali<br />

saranno le tendenze prossime future (e in parte<br />

già attuali).<br />

Le grandi multinazionali, di vecchia e nuova<br />

costituzione, manterranno un nucleo alquanto<br />

ristretto di dipendenti diretti le cui retribuzioni,<br />

peraltro costituite in gran parte da dividendi,<br />

saranno funzione dei risultati ottenuti, mentre<br />

filiali delocalizzate si confronteranno meglio<br />

con i mutevoli mercati tramite subappalti e<br />

lavoro part-time. Il sistema industriale mondiale<br />

assumerà dunque l’aspetto di un reticolo distribuito<br />

sull’intero pianeta i cui nodi, autonomi<br />

ma integrati, saranno, ciascuno, un centro<br />

di decisione, di spesa e di responsabilità operante<br />

in rete attraverso collegamenti informatici<br />

internazionali non controllabili dagli stati nazionali,<br />

mediante i quali comunicherà decisioni<br />

e sposterà risorse e capitali in tempo reale da<br />

un capo all’altro del mondo.<br />

Finalmente, mentre dall’antichità fino al secolo<br />

scorso il lavoro umano è stato concepito,<br />

in termini generali, come trasformazione di<br />

masse (prevalentemente materiali) mediante<br />

forze da applicarsi con opportuno impiego di<br />

energia (fisica o intellettuale), il lavoro verrà<br />

sempre più a consistere in elaborazioni di codici,<br />

simboli e segni, ossia di dati. Infatti, se l’amministrazione<br />

pubblica e privata, i sistemi bancario<br />

e commerciale, la ricerca scientifica, l’insegnamento,<br />

la propaganda, il divertimento, insomma<br />

molte fra le principali strutture del<br />

mondo umano si riducono a essere sostanzialmente<br />

elaborazioni di dati, allora produzione e<br />

consumo divengono immateriali anch’essi e<br />

quindi adatti alla trasmissione a distanza: te-<br />

6 - Quaderni Padani Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000

leacquisto, teleinsegnamento, teleconferenza,<br />

telesorveglianza, teleservizio, eccetera. In breve,<br />

una teleattività sistematica in cui entità a<br />

prima vista eterogenee - quali beni materiali,<br />

attività umane, processi tecnici, industriali,<br />

scientifici e addirittura emozioni - sono ridotti<br />

ad articolazioni diverse di uno stesso sistema<br />

generale che li mette in equivalenza, il denominatore<br />

comune essendo il nuovo concetto di lavoro<br />

come attività processuale [Legrain, Guattari].<br />

Altro aspetto da considerare in questo scenario<br />

è la finanziarizzazione dell’economia. <strong>La</strong> finanza,<br />

da corollario della produzione destinato<br />

ad agevolare gli scambi e quindi l’espansione<br />

industriale, stà prendendo il sopravvento nei<br />

confronti della produzione stessa, ossia dell’economia<br />

reale. Molte aziende tralasciano la loro<br />

vocazione produttiva basata su prospettive a<br />

medio e lungo termine, con un riguardo più o<br />

meno grande per il fattore occupazionale, per<br />

adottare sempre più la prospettiva di pretta<br />

marca americana del profitto immediato (non<br />

più capital gain ma semplicemente profit).<br />

Se dunque la tendenza della politica capitalista<br />

è quella di privilegiare la rapida circolazione<br />

del capitale rispetto alla produzione di valore<br />

reale (finanziarizzazione dell’economia), è chiaro<br />

che il potere decisionale passa dalle vecchie<br />

borghesie produttive nazionali a una nuova<br />

borghesia internazionalizzata degli investimenti<br />

finanziari.<br />

Grazie a informatizzazione e collegamenti in<br />

rete, gigantesche corporation impegnate in attività<br />

di ogni genere possono oramai essere dirette<br />

da un piccolo gruppo di manager situati in<br />

posti chiave in cui è possibile prendere rapide<br />

decisioni e impartire molteplici ordini. Non si<br />

tratta di imprenditori ma di stipendiati di alto<br />

livello (quali ad esempio un chief executive officer<br />

americano), i cui introiti sono in gran parte<br />

costituiti da partecipazione agli utili. Naturalmente<br />

ciò comporta il declassamento dei quadri<br />

intermedi finora preposti su vari livelli a tali<br />

funzioni.<br />

Aspetti culturali<br />

L’assunto di base di ogni tecnocrazia, sia essa<br />

industriale oppure finanziaria, è l’ammettere<br />

come reale solo ciò che è quantificabile e direttamente<br />

manipolabile. Da ciò discende che chi<br />

è in grado di governare un processo tecnico-industriale<br />

o finanziario sarà ipso facto in grado<br />

di governare ogni aspetto del reale, compreso<br />

quello socio-politico, e quindi anche la società<br />

nel suo complesso. Questo cadere della distinzione<br />

fra politica (come ambito dei fini) e tecnica<br />

(come ambito dei mezzi) fa sì che a ogni<br />

scelta politica, per sua natura legata a considerazioni<br />

di carattere morale e culturale, venga<br />

sostituita una scelta determinata da una stima<br />

tecnica basata su puri criteri efficientistici. Nella<br />

rozza visione della società come unità produttiva<br />

di cui occorre massimizzare l’espansione<br />

economica, trovano poco o punto posto i<br />

giudizi di valore, che quantificabili non sono, e<br />

la cosa pubblica è gestita mediante un apparato<br />

di controllo tecnico-burocratico basato su di un<br />

concetto di bene comune ridotto al puro benessere<br />

materiale.<br />

In un sistema come questo, dove il denaro è<br />

al primo posto assoluto, la semplificazione dei<br />

valori in gioco comporta per i nuovi dirigenti<br />

tecnocratici una vera e propria deflazione culturale.<br />

<strong>La</strong> capacità acquisita dalle borghesie nazionali<br />

di negoziare i loro rapporti con la società<br />

non serve più e infatti incominciano a sorgere<br />

scuole storiche che rivedono al ribasso<br />

l’importanza delle storie nazionali. Il filosofo<br />

inglese Michael Oakeshott, ad esempio, scrive<br />

in un suo recente lavoro che non esiste una<br />

‘storia della Francia’. Al che, qualcuno ha replicato<br />

che “una cosa chiamata Francia ha lasciato<br />

tracce più durevoli di una cosa chiamata Michael<br />

Oakeshott”. Tuttavia la revisione della<br />

storia per bandire da essa la nazione è rivelatrice<br />

di un movimento di fondo da cui prende a<br />

emergere l’ideologia ufficiale della nuova classe:<br />

un integralismo di marca tecnica, universalista,<br />

multiculturale e multirazziale contrapposto ai<br />

valori degli stati-nazione, definiti sempre retrogradi<br />

e a volte razzisti.<br />

Al centro di questa operazione ideologica vi è<br />

ancora lo strumento Internet, sotto il cui cappello<br />

si ritrovano, in curiosa compagnia dei tecnocrati<br />

delle corporation, sia gli entusiasti che<br />

si attendono dalle nuove tecnologie comunicative<br />

un ‘recupero di democrazia’ sia i cyberpunk,<br />

per i quali ‘la rivoluzione corre sulle reti<br />

informatiche’, tutti uniti dalla stessa visione,<br />

piuttosto rudimentale e deterministica, che essenzialmente<br />

subordina la risoluzione di questioni<br />

non computabili alla ‘potenza di calcolo’<br />

disponibile e pretende di far transitare attraverso<br />

le reti di calcolatori la regolamentazione della<br />

società umana.<br />

<strong>La</strong> visione che sta alla base di questa nuova<br />

ideologia comunicativa consiste nel “… credere<br />

Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000 Quaderni Padani - 7

e far credere che i problemi sociali siano innanzitutto<br />

problemi di comunicazione, che una società<br />

si sviluppi prima di tutto grazie alla capacità<br />

di trasportare i suoi messaggi e che pertanto<br />

basti moltiplicare i canali e accrescerne la capacità<br />

di trasmissione e di stoccaggio, perché<br />

venga alla luce una società nuova più democratica,<br />

più conviviale, aperta e pacifica”. Insomma,<br />

un embrassons nous generalizzato (e regolamentato<br />

dai superiori) per porre finalmente<br />

termine al millenario travaglio delle società<br />

umane.<br />

L’analisi del traffico sulla rete rivela invece<br />

che il tema più frequentemente dibattuto nei<br />

newsgroup riguarda il funzionamento della rete<br />

stessa. D’altronde, prescindendo da qualche<br />

folkloristico e superpubblicizzato cybermatrimonio,<br />

della cui sorte non è poi mai dato sapere,<br />

è difficile immaginare quali altri legami all’infuori<br />

di quelli virtuali possano unire individui<br />

che si connettono e sconnettono a caso,<br />

anonimamente e senza responsabilità.<br />

Di fronte a questo mondo unidimensionale<br />

regolato da un governo planetario di transazioni<br />

finanziarie e contatti umani elettronici, le<br />

culture ancorate al suolo e alla storia dovrebbero<br />

scomparire. Così preconizza il Gruppo di Lisbona:<br />

“Bisogna concepire un programma d’azione<br />

basato in particolare sul ricorso estensivo<br />

alle nuove tecnologie dell’informazione e della<br />

comunicazione … L’intensificazione di questo<br />

dialogo attraverso una moltitudine di strumenti<br />

è infatti la via più sicura per edificare un<br />

nuovo mondo globale fondato sul rispetto dell’altro<br />

e per fortificare le basi di un sistema di<br />

governo mondiale cooperativo”.<br />

Aspetti politici<br />

Va preliminarmente osservato che la diffusione<br />

di Internet con i suoi corollari economici e<br />

di costume, è un fenomeno consolidato da cui,<br />

piaccia o no, è ormai impossibile prescindere.<br />

Il mondialismo, inteso come tendenza all’aggregazione,<br />

economica prima e politica in varie<br />

forme poi, fino al suo stadio ultimo costituito<br />

da un solo governo per tutto il pianeta, è cosa<br />

distinta dalla globalizzazione, intesa come liberalizzazione<br />

degli scambi e creazione di un<br />

mercato unico. Naturalmente vi sono profonde<br />

correlazioni fra i due fenomeni, e al proposito si<br />

confrontano due diverse correnti di pensiero,<br />

una delle quali sostiene che la globalizzazione<br />

dei mercati implica necessariamente un governo<br />

mondiale unico mentre per l’altra non solo<br />

tale implicazione non sussiste ma al contrario<br />

la liberalizzazione degli scambi favorisce le autonomie<br />

politiche.<br />

TESI 1. LA GLOBALIZZAZIONE È LO STADIO CHE PRE-<br />

CEDE IL MONDIALISMO - Questa tesi si basa sull’assunto<br />

che la struttura economica determini<br />

quella politica e ritiene pertanto inevitabile che<br />

un mercato mondializzato porti con sé un governo<br />

mondiale.<br />

Secondo questa linea di pensiero, un mercato<br />

mondiale necessita di una regolamentazione<br />

mondiale che può avvenire soltanto per via legislativa,<br />

da cui l’esigenza di un organismo politico<br />

che vi provveda. In questo processo i maggiori<br />

gruppi economici non mancherebbero di<br />

premere con forza formidabile affinché ciò avvenga<br />

nel modo più conforme ai loro interessi,<br />

liberandosi dall’impaccio costituito da ciò che<br />

furono le nazioni con le loro diversità a intralciarne<br />

lo sviluppo.<br />

I cittadini-consumatori abbandonerebbero i<br />

consumi tradizionali legati alla cultura del loro<br />

territorio per avvezzarsi, anche a mezzo del technology<br />

push cui si è accennato prima, al consumo<br />

di beni standardizzati la cui produzione,<br />

pubblicità e distribuzione risultano convenienti<br />

solo su scala mondiale. Un primo assaggio di<br />

tutto questo potrebbe essere l’elettronica di<br />

consumo, l’abbigliamento e il divertimento di<br />

massa di stile americano. Quegli stessi cittadini-consumatori,<br />

d’altra parte, avvezzati come si<br />

è detto e opportunamente scolarizzati dai grandi<br />

mezzi di comunicazione, riterrebbero infine<br />

del tutto naturale e auspicabile la sanzione definitiva<br />

di questo stato di cose con la proclamazione<br />

anche formale del nuovo organismo politico.<br />

Quanta democrazia reale possa poi sussistere<br />

in una gigantesca struttura di questo tipo, ancorché<br />

sanzionata da regolari elezioni, lo si<br />

comprende sufficientemente bene osservando il<br />

funzionamento del sistema americano, dove i<br />

candidati presidenti sono scelti primariamente<br />

dalle lobby in grado di fornire i milioni di dollari<br />

necessari per una campagna elettorale condotta<br />

fra luci al neon e majorette, con una percentuale<br />

di votanti fra le più basse del mondo.<br />

L’anima della strategia mondialista sarebbe<br />

dunque a Wall Street e presso le holding, le<br />

broker house, i grandi Fondi Comuni di Investimento,<br />

i Pension Found, le grandi banche internazionali,<br />

eccetera. Segnatamente, essa sarebbe<br />

presso la Banca Mondiale e il Fondo Mo-<br />

8 - Quaderni Padani Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000

netario Internazionale (FMI), organismi a scala<br />

mondiale in grado di controllare i flussi finanziari<br />

internazionali che riguardano le più importanti<br />

decisioni economiche del pianeta.<br />

A proposito del funzionamento di queste due<br />

ultime istituzioni, la sociologa Susan George,<br />

codirettrice del Transnational Institute di Amsterdam<br />

osserva: “<strong>La</strong> Banca Mondiale determina<br />

non solo le scelte macroeconomiche, essa<br />

pone anche altre condizioni, classificate sotto il<br />

nome di ‘buon governo’ … che sono state causa<br />

di contraddizioni ... Alcuni suoi progetti<br />

hanno dato luogo a violazioni massicce dei diritti<br />

umani, provocando l’esodo di milioni di<br />

persone ... <strong>La</strong> Banca stabilisce le proprie leggi<br />

senza essere stata legittimata da cinquant’anni<br />

e, per ragioni complesse, le sue istanze dirigenti<br />

non possono avere soddisfacenti meccanismi<br />

di controllo”.<br />

“Il FMI tende, tramite le condizioni che pone<br />

per la concessione dei prestiti ai Paesi in difficoltà,<br />

a privare gli Stati del controllo della loro<br />

economia. Questo organismo non cerca di adeguarsi<br />

alle realtà di ciascun caso concreto ma<br />

cerca di imporre ai paesi le proprie norme economiche.<br />

L’obiettivo sarà raggiunto nella misura<br />

in cui le particolarità saranno distrutte. Con<br />

la normalizzazione economica verrà la normalizzazione<br />

culturale e la uniformizzazione dei<br />

modi di vita”.<br />

E ancora: “L’analisi dimostra che il ricorso<br />

indiscriminato al prestito smobilizza l’economia<br />

di un Paese, scoraggia il risparmio nazionale,<br />

rallenta la crescita della produttività interna,<br />

riduce la padronanza della catena tecnologica,<br />

orienta l’apparato produttivo verso i bisogni<br />

di una economia internazionale decentrata<br />

e drena a termine le risorse del Paese verso<br />

le potenze industriali. A ciò si aggiunge l’alienazione<br />

culturale prodotta dall’introduzione<br />

non meditata di un modello culturale straniero,<br />

lo sconvolgimento della struttura sociale, in<br />

particolare l’esodo rurale e la perdita progressiva<br />

dell’autonomia politica”.<br />

TESI 2. LA GLOBALIZZAZIONE FAVORISCE LE AUTONO-<br />

MIE - Secondo questa scuola, il mondialismo,<br />

inteso come programma mirante all’instaurazione<br />

di un governo unico planetario, massima<br />

concentrazione immaginabile di potere e quindi<br />

minaccia per la libertà dei popoli, è un fenomeno<br />

addirittura opposto alla potente forza decentralizzatrice<br />

costituita dalla liberalizzazione su<br />

scala mondiale dei mercati i quali, essendo in-<br />

siemi di rapporti volontari dai quali è bandito<br />

l’uso della forza, non possono causare quello<br />

sradicamento delle varie culture che è invece<br />

operato dalla centralizzazione statale, strumento<br />

con cui le culture egemoni hanno sempre<br />

schiacciato quelle minoritarie.<br />

Proprio la novità tecnologica costituita dalla<br />

diffusione della rete, con le sue conseguenze<br />

economiche e culturali, ha dato inizio al declino<br />

del rigido controllo che gli stati centralizzati<br />

hanno sempre esercitato sulle popolazioni stanziate<br />

entro i propri confini. Molti popoli ora avvertono<br />

lo stato nazionale, cui più o meno forzatamente<br />

appartengono, come un ingombro,<br />

perché sanno di essere inseriti in una rete di<br />

scambi globali di fronte alla quale le burocrazie<br />

accentratrici mostrano, insieme al loro costo,<br />

tutta la loro arroganza e inutilità.<br />

Friedrich Von Hayek, premio Nobel per l’Economia<br />

del 1974, sostiene la necessità di globalizzare<br />

i mercati, mentre si dichiara contrario a<br />

qualsiasi tipo di governo mondiale: “Un governo<br />

mondiale anche molto buono - scrive - sarebbe<br />

comunque una calamità, perchè precluderebbe<br />

la possibilità di sperimentare strumenti alternativi”.<br />

Dunque, per Hayek, la liberalizzazione<br />

degli scambi non porta né deve portare all’omologazione<br />

politica.<br />

<strong>La</strong> studioso liberista Hans-Hermann Hoppe,<br />

in un suo recente saggio scrive: “L’integrazione<br />

politica comporta maggior potere per uno Stato<br />

di imporre tasse e regolare la proprietà mentre<br />

l’integrazione economica rappresenta un’estensione<br />

della divisione interpersonale e interregionale<br />

della partecipazione al lavoro. Come<br />

può dunque - si domanda - la liberalizzazione<br />

degli scambi comportare un aumento della<br />

centralizzazione, considerando che in linea di<br />

principio tutti i governi riducono la partecipazione<br />

al mercato e la formazione della ricchezza<br />

economica?”<br />

Sempre secondo Hoppe, “… nel confronto tra<br />

integrazione forzata e separazione volontaria,<br />

ci sono ragioni a favore della seconda …”. I<br />

piccoli paesi sono naturalmente portati a scegliere<br />

il libero mercato anziché un’economia<br />

statalizzata e inoltre la compresenza di tanti diversi<br />

stati sul territorio di un vecchio stato-nazione<br />

li pone in naturale concorrenza poiché i<br />

loro governi, “per evitare di perdere la parte più<br />

produttiva della popolazione, sono spinti ad<br />

adottare politiche interne più liberali”. Finalmente,<br />

poiché “adottando un regime di libero<br />

scambio illimitato, persino il più piccolo dei<br />

Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000 Quaderni Padani - 9

territori può pienamente essere integrato nel<br />

mercato mondiale e usufruire di tutti i vantaggi<br />

della divisione del lavoro”, la liberalizzazione<br />

degli scambi risulta inseparabile dall’autonomia.<br />

E infatti, molti piccoli paesi prosperano e<br />

non anelano a congiungersi con altri proprio<br />

perché si sono aperti ai mercati mondiali, mentre<br />

molti grandi stati, portati dalle loro dimensioni<br />

a tendenze protezioniste quando non autarchiche,<br />

hanno non di rado conosciuto il ristagno<br />

economico.<br />

<strong>La</strong> nuova Europa<br />

Entrambe le tesi sopra esposte contengono<br />

spunti interessanti. In ogni caso, mentre la globalizzazione<br />

è un fenomeno in espansione da<br />

tenere sotto attento controllo, un governo centrale,<br />

europeo prima e mondiale poi, è sicuramente<br />

qualcosa che si deve e si può fermare, se<br />

si vuole evitare una pericolosa involuzione dalla<br />

democrazia reale, intesa come effettiva possibilità<br />

di incidere sulle decisioni che vengono prese,<br />

a una democrazia soltanto più formale, vuoto<br />

meccanismo di delega e rappresentanza. Infatti,<br />

anche semplicemente per ragioni di numero<br />

e di distanze geografiche, in un parlamento<br />

continentale o mondiale la voce del singolo<br />

cittadino elettore viene ad avere un peso praticamente<br />

nullo mentre la gestione vera del potere<br />

è in mano alle alte gerarchie politico-burocratiche<br />

e la forza di pressione ai grandi accentramenti<br />

finanziari e all’industria della comunicazione.<br />

L’esame di come si sta sviluppando la nuova<br />

Europa è un’interessante banco di verifica delle<br />

argomentazioni precedenti.<br />

<strong>La</strong> nuova Europa nasce bancocentrica. L’articolo<br />

107 del Trattato di Maastricht recita: “Nell’esercizio<br />

dei poteri e nell’assolvimento dei<br />

compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente<br />

trattato e dallo statuto del SEBC (Sistema Europeo<br />

di Banche Centrali) né la BCE (Banca<br />

Centrale Europea) né una Banca Centrale né<br />

un membro dei rispettivi organi decisionali<br />

possono sollecitare o accettare istruzioni dagli<br />

organi comunitari, dai governi degli Stati<br />

membri né da qualsiasi altro organismo...”.<br />

All’osservazione che, con un’organizzazione<br />

economica siffatta, la politica interna dei singoli<br />

stati viene essenzialmente governata dall’estero,<br />

la risposta è che il nuovo ‘interno’ non è<br />

più quello dei singoli stati bensì quello dell’intero<br />

continente. È quindi ovvio che la regolamentazione<br />

economica avvenga a livello conti-<br />

nentale. In più, viene spiegato che è questa la<br />

nuova dimensione alla quale occorre adeguarsi.<br />

Senz’altro è vero. Manca però un particolare<br />

importante: la possibilità che resta al cittadino<br />

elettore e contribuente di controllare con il<br />

proprio povero voto entità talmente potenti e<br />

lontane. Si consideri, ad esempio, che le famose<br />

‘direttive’ dell’Unione non sono deliberate dal<br />

Parlamento europeo, il quale ha funzioni solo<br />

consultive, bensì dalla Commissione, che è un<br />

organo eminentemente tecnocratico svincolato<br />

da ogni autentica legittimazione: questa è la<br />

‘sovranità popolare’ di cui godono i popoli europei<br />

nella nuova ‘casa comune’, in attesa di quella<br />

ancora più grande a venire.<br />

Il discorso è naturalmente diverso per le<br />

grandi istituzioni finanziarie, le quali da tempo<br />

hanno intravisto la possibilità di intervenire<br />

nella trasformazione economico-politica dell’Europa<br />

e del mondo. E infatti i supporter più<br />

entusiasti dell’unificazione europea sono stati<br />

banchieri e governanti, figure spesso coincidenti<br />

(come ad esempio nel caso italiano di Prodi,<br />

Dini e Ciampi). Da subito le banche hanno dato<br />

inizio a una girandola di fusioni e altre manovre<br />

varie.<br />

Quanto a prestazioni economiche, la nuova<br />

Europa non ha dato finora gran prova di sé. Dal<br />

momento dell’introduzione dell’Euro, la produttività<br />

europea ha visto un calo continuo e<br />

parallelamente la nuova moneta non ha fatto<br />

che deprezzarsi sul dollaro e sullo yen. D’altra<br />

parte, anche il lato politico della costruzione ha<br />

mostrato vistose crepe, con il fallimento della<br />

missione ‘umanitaria’ nella ex-Yugoslavia e con<br />

le tensioni create dal caso Austria. Che ne sarebbe<br />

stato della traballante costruzione europea<br />

se un politico sgradito, ad esempio, alla<br />

Francia fosse stato democraticamente eletto<br />

nella poderosa Germania?<br />

Immigrazione<br />

È ovvio che popolazioni ad alto tasso di sviluppo<br />

demografico e basso livello culturale ed<br />

economico cerchino di spostarsi in zone dove è<br />

stata prodotta maggior ricchezza, sollecitate a<br />

ciò anche dalle trasmissioni radiotelevisive che<br />

ne mostrano in genere gli aspetti più allettanti.<br />

Questi trasferimenti di enormi masse umane<br />

non risolvono il problema della sovrappopolazione<br />

nel mondo (gli africani con i loro ritmi di<br />

proliferazione sono già 700 milioni) né quello<br />

della povertà, che va affrontato nei paesi d’origine,<br />

mentre creano grandi squilibri nelle zone in<br />

10 - Quaderni Padani Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000

cui si riversano, come sta accadendo in Europa,<br />

una delle parti più popolate del pianeta.<br />

<strong>La</strong> situazione in Italia<br />

L’emigrazione italiana verso l’America del secolo<br />

scorso volgeva verso spazi sterminati e<br />

pressoché inabitati. Ancor oggi la densità di popolazione<br />

negli USA è di appena 28 abitanti per<br />

chilometro quadrato e di 12 in Argentina, mentre<br />

in Italia risultano censiti 190 abitanti per<br />

chilometro quadrato. In queste condizioni di<br />

densità demografica, cui si aggiungono tassi di<br />

disoccupazione e criminalità fra i più alti d’Europa<br />

e inefficienza dei pubblici servizi, la domanda<br />

di quanti immigrati l’Italia possa accogliere<br />

non ha ancora avuto risposte serie da parte<br />

dei responsabili. I governi di centro-sinistra<br />

hanno spalancato le porte all’immigrazione con<br />

sanatorie e leggi tipo la Turco-Napolitano che<br />

prevede, insieme a molto altro, la possibilità di<br />

ricongiungimenti famigliari fino al terzo grado,<br />

praticamente il trasferimento di interi villaggi,<br />

data la vaghezza dei concetti di parentela e stato<br />

di famiglia presso molte delle popolazioni interessate.<br />

Dal canto suo la Caritas, che gestisce<br />

miliardi di assistenza pubblica e privata, continua<br />

a premere per la cosiddetta politica delle<br />

porte aperte, salvo lanciare di tanto in tanto grida<br />

di allarme sul fatto che alla robusta criminalità<br />

italiana si è aggiunta quella immigrata,<br />

mentre il Vaticano è giunto a chiedere per il<br />

Giubileo un’ulteriore sanatoria per tutti i clandestini.<br />

Un mix di interessi elettorali futuri, interessi<br />

economici e fumose teorie terzomondiste<br />

a spese dei cittadini e della convivenza civile.<br />

Un argomento fra i più comuni dei fautori<br />

delle porte spalancate è che serve manodopera<br />

per i lavori che gli Italiani non vogliono più fare.<br />

Così si ha l’assurdo che mentre, ad esempio,<br />

i giovani disoccupati siciliani e napoletani continuano<br />

a essere assistiti con il denaro pubblico,<br />

sui pescherecci di Mazara del Vallo e nei campi<br />

ci sono marocchini e senegalesi. Un altro è che<br />

la popolazione italiana invecchia e occorre<br />

quindi sopperire con un’immigrazione giovane.<br />

Ma come il Nord Europa ha da tempo compreso,<br />

a fronte del prolungamento della vita media<br />

è la nozione stessa di vecchiaia che va rivista,<br />

con un adeguato rinvio dell’età di pensionamento.<br />

Se qualcuno pensa di risolvere con l’immigrazione<br />

il problema di chi pagherà le pensioni, allora<br />

dovrà mettere nel conto incalcolabili costi<br />

a tempo differito (la casa, la sanità, la moschea,<br />

la scuola in lingua madre, eccetera) oltre alle<br />

inevitabili tensioni e ai problemi di ordine pubblico.<br />

Se dunque la tendenza allo spostamento è naturale,<br />

assai meno naturale è che i governi,<br />

quello italiano in primis, abbiano svolto un’azione<br />

assai blanda di contenimento di queste<br />

masse umane. Sia l’immigrazione un fatto incontrollato<br />

per incapacità o imprevidenza, sia<br />

un fatto voluto e favorito, essa è diventata un<br />

fenomeno sociale di estrema importanza che<br />

sta producendo un graduale sfiguramento delle<br />

popolazioni europee, diluendole e intaccandone<br />

le originalità culturali con il forzarle a convivere<br />

in casa propria con nuove, numerose e a volte<br />

assai intolleranti presenze.<br />

<strong>La</strong> capacità che un gruppo ha di opporsi a un<br />

progetto che tende a farlo scomparire è direttamente<br />

proporzionale al suo grado di organicità<br />

interna, al suo essere Gemeinschaft e ciò avviene<br />

quando i suoi membri hanno la stessa provenienza<br />

etnica e culturale. Pare allora che la<br />

massiccia immigrazione che giunge in Europa<br />

proprio in coincidenza con la nascita del nuovo<br />

Superstato sia funzionale alla progressiva creazione<br />

di un utile magma umano costituito da<br />

atomi disaggregati, privi di quelle radici (lingua,<br />

mentalità, cultura, tradizioni) che ne determinano<br />

le caratteristiche più significative,<br />

estranei a ogni appartenenza e che mantengono<br />

come unico attributo quello della quantità.<br />

Identità dei popoli<br />

L’identità di un popolo riposa sul lento amalgama<br />

prodotto al suo interno da secoli di esperienze<br />

vissute in comune in pace e in guerra<br />

entro un territorio che ne è stato teatro e che<br />

con le sue caratteristiche ha contribuito a determinarne<br />

la specifica “cultura” intesa come<br />

Weltanschauung, concezione del mondo.<br />

“Un popolo è tale - scrive Renan - se ha il<br />

sentimento dei sacrifici compiuti e di quelli che<br />

è ancora disposto a compiere insieme. Presuppone<br />

un passato ma si riassume nel presente<br />

attraverso un fatto tangibile: il consenso, il desiderio<br />

chiaramente espresso di continuare a<br />

vivere insieme. … <strong>La</strong> sua esistenza è un quotidiano<br />

plebiscito”. <strong>La</strong> secessione, per Renan, è<br />

dunque un diritto naturale.<br />

<strong>La</strong> cultura di un popolo, solo in parte codificata<br />

nei documenti del sapere ufficiale, spazia<br />

da fattori basilari quali la lingua, la concezione<br />

del lavoro, il tipo di rapporti interpersonali, la<br />

produttività scientifica e artistica, la religione,<br />

Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000 Quaderni Padani - 11

le superstizioni, la struttura della famiglia, i costumi<br />

sessuali e alimentari fino a fattori minimi,<br />

quali il gusto per il baccano o il silenzio.<br />

Essa evolve nel corso dei secoli in dipendenza<br />

complessa da molteplici fattori e viene trasmessa<br />

di generazione in generazione ai nuovi nati<br />

che, si potrebbe dire, la succhiano insieme al<br />

latte materno.<br />

A ragione Johann Gottlieb Fichte afferma che<br />

la nazione, che è cosa distinta dallo Stato, è una<br />

realtà fondata sulla storia: i suoi confini veri<br />

non sono pertanto qualcosa di fisico come i<br />

monti o i fiumi, che il nemico può sempre varcare,<br />

ma le tradizioni comuni e soprattutto i valori<br />

condivisi da tutti i suoi appartenenti. <strong>La</strong><br />

lingua svolge un’azione di primissimo piano nel<br />

sintetizzare le esperienze collettive, incorporandole<br />

in un flusso che si trasmette, a volte arricchito,<br />

a volte impoverito, di generazione in generazione<br />

e che viene a guidare, per così dire, il<br />

pensiero lungo direttrici caratteristiche, riflettendo<br />

il carattere del popolo che la parla e, a<br />

sua volta contribuendo a formarlo e a trasmetterlo.<br />

<strong>La</strong> Gran Bretagna, isola di navigatori e commercianti,<br />

ha sviluppato nel corso dei secoli<br />

una visione pragmatica del mondo, ben illustrata<br />

anche dalla sua produzione filosofica, dove il<br />

conseguimento di un certo risultato è privilegiato<br />

rispetto all’indagine sui suoi presupposti<br />

teorici. <strong>La</strong> lingua inglese, che ha registrato nel<br />

suo evolversi l’influenza di una tale mentalità<br />

ed ha, di riflesso, contribuito a ritrasmetterla, è<br />

esemplare al proposito: struttura grammaticale<br />

e sintattica ridotta al minimo, essa procede<br />

quasi per immagini (idioms), tesa alla rapidità e<br />

concretezza della comunicazione più che all’approfondimento<br />

teorico dei concetti. In Germania<br />

e in particolare nel suo nucleo prussiano,<br />

situazione geografica, risorse naturali, agenti<br />

esterni e specificità di quell’etnia hanno prodotto<br />

quella cultura nota per profondità di pensiero,<br />

efficienza e rigidezza, nel bene come nel<br />

male, di cui la lingua tedesca è l’emblema.<br />

In stretta analogia con l’impulso naturale,<br />

che spinge i singoli individui a prolungare e affermare<br />

sè stessi lanciando nella discendenza il<br />

proprio codice genetico, anche le motivazioni<br />

fondamentali di ogni comunità umana sono la<br />

sopravvivenza alle durezze della natura e l’affermazione<br />

di fronte alle altre comunità. Profondamente<br />

diversi sono però i modi in cui queste<br />

pulsioni vengono realizzate nel corso degli<br />

eventi che costituiscono la storia. Ognuno di<br />

questi modi è la sperimentazione di una fra le<br />

possibili strade alla sopravvivenza e alla ricerca<br />

della propria ragione di esistere che la natura,<br />

in un certo luogo e tempo, consente a un gruppo<br />

umano. In questo senso la cultura di un popolo<br />

lo distingue dagli altri e lo caratterizza,<br />

fintantoché una catastrofe, una trasformazione<br />

profonda, lenta o improvvisa, non ne inizi una<br />

nuova.<br />

L’antropologo Claude Levi-Strauss scrive che<br />

la vera ricchezza dell’umanità è costituita dai<br />

differenti modi con i quali i diversi gruppi umani<br />

affrontano la vita nel suo duplice aspetto materiale<br />

e intellettuale, ossia delle diverse risposte<br />

che essi danno al problema del perché vivere<br />

e del come sopravvivere. Se le chiavi interpretative<br />

del mondo e dell’esistenza sono ridotte a<br />

una sola, l’umanità avrà difficoltà a risolvere i<br />

propri problemi. Per questo è essenziale che<br />

ciascun popolo conservi la propria Weltanschauung<br />

specifica, distillato di esperienze originali<br />

in secoli di vita comune.<br />

<strong>La</strong> società capitalistica industriale, basata su<br />

produzione e consumo sempre più frenetico di<br />

merci, travolge ogni tipo di cultura che non sia<br />

in grado di adeguarsi in fretta alle sue leggi, appiattisce<br />

sui suoi propri ogni altro valore, modello,<br />

visione.<br />

Chi non si dota di un apparato produttivo industriale<br />

è destinato a scomparire come entità<br />

sociale. Chi se ne dota ex abrupto, senza che il<br />

processo sia stato lentamente maturato e metabolizzato,<br />

vede presto insorgere contraddizioni,<br />

conflitti e rigurgiti sanguinosi. Esempi ne sono<br />

paesi di recente industrializzazione in sud America<br />

e paesi riccamente dotati di risorse naturali<br />

in Africa, dove una ricchezza improvvisa e importata<br />

ha paradossalmente significato per le<br />

popolazioni corruzione, massacri, miseria ed<br />

emigrazione di massa. L’identità è lo schermo<br />

naturale alla devastazione di delicati equilibri<br />

interni causata dall’imposizione acritica e improvvisa<br />

di modelli estranei.<br />

Particolare interesse ha il caso dello Stato italiano,<br />

che è sorto non da una matura coscienza<br />

unitaria, da una vera omogeneità culturale,<br />

economica ed etnica ma dalla volontà espansionistica<br />

di una casa regnante che ha forzato insieme<br />

popoli separati da oltre un millennio di<br />

storia.<br />

Scriveva Stendhal nell’Ottocento: “Fra un<br />

Italiano e un Piemontese vi è maggior differenza<br />

che fra un Francese ed un Inglese”. E di cultura<br />

italiana, nel senso più ampio sopra defini-<br />

12 - Quaderni Padani Anno Vl, N. 31 - Settembre-Ottobre 2000

to, si può parlare poco ancora oggi. L’inventare<br />

uno stato forzando insieme i popoli dell’Italia<br />

meridionale con la loro storia e i loro valori e<br />

quelli settentrionali (passati attraverso la fondamentale<br />

esperienza storica dei liberi comuni, e<br />

con il forte denominatore comune dell’etica del<br />

lavoro e della mentalità razionale che l’accompagna<br />

e ne costituisce, per dirla con Hegel, il<br />

Volksgeist, la ‘moralità sociale’ in cui essere e<br />

dover essere coincidono nella famiglia, nella società<br />

civile e nello Stato), l’accentrare il nuovo<br />

Stato per tema di spinte centrifughe, l’imporre<br />

leggi e mercato piemontesi alla società meridionale-papalina<br />

(latifondista e spagnolesca, e impossibilitata<br />

a recepirle), la becera politica di<br />

italianizzazione forzata del fascismo e infine la<br />

collusione fra apparato statale romanizzato e<br />

grande industria assistita pubblica e privata,<br />

tutto ciò ha condotto alla situazione attuale di<br />

uno stato che, unico in Europa, deve ricorrere<br />

all’impiego dell’esercito regolare in alcune sue<br />

regioni per potervi mantenere una parvenza di<br />

ordine civile.<br />

Mentre già nel 1700 Montesquieu affermava<br />

che leggi e istituzioni dei vari popoli non sono<br />

qualcosa di casuale o arbitrario ma sono strettamente<br />

legate al carattere dei popoli stessi, ai loro<br />

costumi nonché alla natura del paese in cui<br />

essi vivono, cioè al clima, alla struttura geografica<br />

eccetera, concludendone che è un puro caso<br />

che leggi di un popolo convengano a un altro,<br />

due secoli dopo gli artefici dell’unità italiana<br />

ancora ignoravano questi fatti elementari.<br />

Così, per quanto il Meridione italiano non brillasse<br />

nel novero delle società europee di metà<br />

Ottocento, mai aveva toccato il livello di disfacimento<br />

sociale cui assistiamo ai giorni nostri.<br />

Anche il Meridione italiano è stato deradicato.<br />

Riprendendo lo spunto iniziale sulla fine delle<br />

ideologie, si può affermare insieme l’impredicibilità<br />

del punto di arrivo di questo momento<br />

storico estremamente complesso e gravido di<br />

trasformazioni economiche, culturali e politi-<br />