Orazione ufficiale del Professor Ettore Gallo, presidente ... - ISTREVI

Orazione ufficiale del Professor Ettore Gallo, presidente ... - ISTREVI

Orazione ufficiale del Professor Ettore Gallo, presidente ... - ISTREVI

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CERIMONIA DI CONFERIMENTO ALLA CITTÀ DI<br />

VICENZA DELLA SECONDA MEDAGLIA D’ORO<br />

<strong>Orazione</strong> <strong>ufficiale</strong> <strong>del</strong> <strong>Professor</strong> ETTORE GALLO,<br />

Presidente emerito <strong>del</strong>la Corte Costituzionale<br />

Signor Presidente <strong>del</strong>la Repubblica!<br />

19 marzo 1995<br />

Saluto in Lei, quale rappresentante <strong>del</strong>l‟unità ideale <strong>del</strong> popolo italiano,<br />

anche i Presidenti <strong>del</strong>le più alte Istituzioni, che ci onorano <strong>del</strong>la loro presenza, i<br />

Ministri, le Autorità civili, religiose e miliari, gli Ufficiali e i soldati presenti alla<br />

cerimonia, i Sindaci <strong>del</strong>la Provincia, e particolarmente quello <strong>del</strong>la Città due<br />

volte medaglia d‟oro, le Associazioni combattentistiche e di Arma, i cittadini, gli<br />

amici, i compagni di Resistenza.<br />

Mezzo secolo fa, proprio nel volgere di questi giorni, la Resistenza<br />

vicentina andava completando la sua riorganizzazione: accorpando reparti,<br />

ampliando dislocazioni, ricostituendo e riarmando, mediante i lanci alleati, quel<br />

dispositivo che, soprattutto nell‟arco <strong>del</strong>le Prealpi, il poderoso attacco di<br />

Kesselring alle divisioni partigiane vicentine aveva sconvolto, ed in parte<br />

distrutto, fra la tarda estate e l‟autunno <strong>del</strong> 1944.<br />

In verità, nel disegno strategico di Kesselring, l‟attacco al massiccio<br />

centrale veneto rappresentava l‟inizio di una più vasta operazione, che avrebbe<br />

coinvolto tutto l‟arco <strong>del</strong>lo schieramento partigiano <strong>del</strong>le Prealpi, dall‟Ossola<br />

alla Carnia. Operazione ch‟era stata concepita in preparazione <strong>del</strong>l‟ultima<br />

decisiva battaglia, che si sarebbe combattuta sulla Linea Gotica, specie sul<br />

versante tirrenico fra le Alpi Apuane e il mare.<br />

Liberare le Prealpi dall‟insidia partigiana - approfittando <strong>del</strong>la sosta<br />

<strong>del</strong>l‟offensiva alleata, che già a fine agosto si andava spegnendo contro la Linea<br />

Gotica, con l‟assestamento, dal sud di Massa al sud di Pesaro, <strong>del</strong>la V Armata<br />

statunitense, <strong>del</strong>l‟VIII Armata inglese, e dei Corpi d‟Armata canadese e polacco,<br />

sull‟Adriatico - era un passo obbligato <strong>del</strong>la strategia tedesca.<br />

L‟esito di quell‟ultima battaglia, infatti, dipendeva anche dal libero e<br />

permanente afflusso di rinforzi, armi e vettovaglie alle truppe <strong>del</strong> fronte, e negli<br />

ultimi mesi il disturbo partigiano stava diventando insopportabile.<br />

D‟altra parte, se l‟esito di quell‟ultimo confronto fosse stato sfavorevole,<br />

gli Alleati sarebbero dilagati per la valle <strong>del</strong> Po, sicché poi soltanto sulle Alpi<br />

poteva essere esperito il tentativo di fermarli. Le Prealpi, comunque, nelle mire<br />

1

dei tedeschi, dovevano restare sgombere anche per garantire, nella peggiore<br />

<strong>del</strong>le ipotesi la ritirata verso la Germania.<br />

Di ciò ben consapevoli, i tedeschi avevano fatto particolarmente <strong>del</strong>la<br />

pianura vicentina un‟autentica roccaforte. Per loro l‟importante era raggiungere<br />

dal sud il territorio trentino, ormai annesso al Reich e perciò ferramente<br />

controllato dalle forze germaniche sotto il governo dei Gauleiter e, venendo dal<br />

nord, raggiungere la valle padana. Gli attraversamenti <strong>del</strong>icati erano dunque le<br />

valli e la pianura vicentina e le parallele veronesi: anche se poi la Val d‟Adige e la<br />

riva veronese <strong>del</strong> Garda erano considerate troppo esposte alle incursioni aeree,<br />

sicché, salvo il caso di maltempo, la preferenza era data alle vie che da Vicenza,<br />

attraverso la Valsugana o la Vallarsa portavano a Trento da Bassano e da Schio e<br />

viceversa: e talvolta era stimato preferibile raggiungere Trento persino<br />

dall‟Altopiano, attraverso Lavarone.<br />

Queste essendo le condizioni viarie per loro irrinunciabili, si spiega<br />

perché Vicenza e tutta la pianura circostante fossero state munite di particolari<br />

dispositivi di sicurezza, coprendo anche gli abitati minori con esercito, SS e<br />

polizie fasciste. E quando poi Kesselring porrà il Quartier Generale alla stazione<br />

termale di Recoaro, dove si chiude la Valle <strong>del</strong>l‟Agno, tutte le misure verranno<br />

aggravate.<br />

A Vicenza, già sicuramente attorno alla metà <strong>del</strong> settembre ‟43, primo fra<br />

i veneti, si era costituito il Comitato provinciale di Liberazione. Ebbi l‟onore di<br />

essere tra i cofondatori, ma ero sicuramente la personalità più sbiadita, giacché<br />

avevo appena 29 anni, e attorno a me c‟erano i mostri sacri <strong>del</strong> tradizionale<br />

antifascismo vicentino: da Fraccon, democristiano (medaglia d‟argento alla<br />

memoria, caduto poi a Mauthausen nel 1945 assieme al giovanissimo figlio con<br />

lui arrestato e deportato), a Luigi Faccio, socialista, ultimo sindaco di Vicenza,<br />

defenestrato con la violenza dai fascisti, e poi primo sindaco <strong>del</strong>la città dopo la<br />

Liberazione, a De Maria, suo braccio destro, a Marchioro, ex deputato<br />

comunista, a Henry Da Rin, come me azionista, medaglia d‟argento e grande<br />

mutilato <strong>del</strong>la Julia, all‟ingegner Rigoni di Asiago. Dopo l‟arresto di Fraccon,<br />

subentrarono l‟avvocato Giacomo Rumor e il professor Nicoletti. In fondo, io<br />

avevo a mio favore soltanto il fatto di essere un giovane magistrato, titolare <strong>del</strong>la<br />

Pretura <strong>del</strong> mandamento di Lonigo. Purtroppo, sono rimasto unico superstite di<br />

quel gruppo di miei Maestri.<br />

Il Cln provinciale aveva provveduto ad organizzare e finanziare i primi<br />

nuclei partigiani, sia in pianura che in montagna: ma via via che andavano<br />

crescendo, anche in località lontanissime, espresse un Comando militare<br />

provinciale cui affidò organizzazione, intendenza e direzione esecutiva <strong>del</strong>la<br />

lotta.<br />

Ne fecero parte, dapprima, come Capo, il colonnello D‟Ajello,<br />

comandante il 32º Reggimento carristi di Verona, cui io appartenevo, e che io<br />

stesso avevo presentato.<br />

Ma, ricercato pericolosamente dai tedeschi, dovette eclissarsi, e gli<br />

subentrò il maggiore vicentino Malfatti, attorniato dal democristiano ingegner<br />

Prandina, medaglia d‟argento alla memoria, e da un gruppo di ardimentosi,<br />

come Gino Cerchio, Strazzabosco, Campagnolo e altri.<br />

I reparti operativi a disposizione <strong>del</strong> Comando militare provinciale erano,<br />

in pianura: i settori militari, più o meno corrispondenti ai vari mandamenti,<br />

oltre ai GAP e al Gruppo Guastatori, che fu poi protagonista di imprese<br />

leggendarie. Era stato organizzato da un giovane capitano <strong>del</strong>l‟Esercito, Nino<br />

2

Bressan, il quale avendo frequentato, da <strong>ufficiale</strong> subalterno, un corso di<br />

specializzazione alla Scuola Centrale di Civitavecchia, era diventato un ottimo<br />

esperto nell‟uso bellico degli esplosivi. Dopo essere stato impiegato come<br />

istruttore dal Comando regionale veneto anche in altre province, e lasciata una<br />

breve esperienza di comando in una divisione partigiana di pianura nella<br />

pedemontana, Nino Bressan assunse il comando dei Guastatori vicentini. Del<br />

Comando fece parte un gruppo di valorosi: Carlo Segato, Ermes Farina,<br />

Benedetto Galla ed Enrico Buratta: ideologicamente due marxisti, due di<br />

tendenza cattolica e uno azionista ma, nella gestione <strong>del</strong> Comando e nello<br />

sviluppo <strong>del</strong>le azioni, quelle ideologie non svolgono alcuna influenza e restano<br />

soltanto <strong>del</strong>le propensioni personali.<br />

Lo spiegamento <strong>del</strong> dispositivo montano vede, ad ovest, fino al suo<br />

scioglimento, la Divisione Pasubio comandata da Marozin, accanto le Brigate<br />

<strong>del</strong>la Divisione Garemi, al comando di Nello Boscagli (Alberto), al centro <strong>del</strong>lo<br />

schieramento, sull‟Altopiano di Asiago, la Divisione Settecomuni (in ricordo<br />

<strong>del</strong>l‟antica Comunità autonoma), comandata dall‟ingegner Giovanni Carli,<br />

medaglia d‟oro alla memoria, caduto nei giorni <strong>del</strong>l‟insurrezione, con il supporto<br />

<strong>del</strong>la Mazzini sulla fascia pedemontana, al comando <strong>del</strong>l‟ingegner Chilesotti, egli<br />

pure medaglia d‟oro alla memoria, caduto nella battaglia <strong>del</strong>l‟insurrezione.<br />

Infine ad est, sul Massiccio <strong>del</strong> Grappa, erano dislocate le quatto brigate<br />

autonome <strong>del</strong>la Divisione Italia libera. Per qualche tempo, poi, si aggirò per<br />

l‟Altopiano, impegnandosi anche in duri combattimenti, quel gruppo un po‟<br />

nomade degli studenti vicentini <strong>del</strong> Partito d‟Azione, comandato dalla medaglia<br />

d‟oro alla memoria Toni Giuriolo, che uno <strong>del</strong> gruppo, lo scrittore Gigi<br />

Meneghello, immortalò poi nel celebre romanzo I piccoli maestri.<br />

Benché non fossero mancati episodi significativi, come attacchi di<br />

pattuglie alle caserme di paesi montani per rifornimento di armi e munizioni, o<br />

atti di sabotaggio in pianura da parte dei Guastatori, tuttavia dall‟ottobre ‟43 al<br />

marzo ‟44 l‟attività fu prevalentemente organizzativa e di propaganda<br />

clandestina.<br />

Fra l‟altro in marzo si ebbe, sollecitata e coordinata dai sindacati<br />

clandestini e dal Cln provinciale, una grande prova di coraggio da parte <strong>del</strong>la<br />

popolazione operaia di alcune maggiori industrie controllate dai tedeschi. Gli<br />

opifici <strong>del</strong> Lanificio Rossi di Schio e Torrebelvicino, gli stabilimenti Marzotto di<br />

Valdagno, le Officine Pellizzari di Arzignano proclamarono lo sciopero in<br />

concomitanza con le astensioni di Milano.<br />

L‟allarme dei tedeschi fu pari alle gravi contromisure subito seguite.<br />

Alcuni operai ed operaie di Schio e Valdagno furono tradotti nei lager di<br />

Germania e di Polonia, mentre quattro operai <strong>del</strong>le Officine Pellizzari,<br />

identificati come sospetti partigiani sobillatori, furono fucilati al castello di<br />

Arzignano.<br />

Ma quando il battaglione Guastatori cominciò ad operare con tutte le sue<br />

trenta squadre disseminate per la provincia, l‟attraversamento <strong>del</strong>la nostra<br />

pianura divenne pericoloso per le truppe tedesche: che altri agguati trovavano<br />

poi nei tratti che si insinuano nelle valli (Valsugana, Vallarsa) o percorrono le<br />

zone montane <strong>del</strong>l‟Altopiano o <strong>del</strong> Pasubio. I reparti partigiani intercettavano i<br />

convogli con rapide puntate e fulminei sganciamenti con arroccamenti nelle loro<br />

zone stanziali.<br />

In pianura erano colpite soprattutto le comunicazioni telefoniche e<br />

telegrafiche, nonché il trasporto <strong>del</strong>l‟energia elettrica che fermava le industrie<br />

3

occupate o controllate dai tedeschi. Ma poi venne il turno <strong>del</strong>le comunicazioni<br />

ferroviarie e di quelle stradali: saltarono i ponti, vennero divelti binari, le linee<br />

ferroviarie restavano spesso interrotte per <strong>del</strong>le mezze giornate, e di notte i<br />

convogli, specie se di munizioni, esplodevano nelle stazioni. I trasporti su<br />

strada, poi, oltre che nella distruzione dei ponti, incappavano nelle mine,<br />

mentre spesso pattuglie partigiane attaccavano le scorte.<br />

Ovviamente queste continue operazioni, sia di pianura che di montagna,<br />

rallentavano il traffico verso il fronte e lo danneggiavano, e fra l‟altro salvavano<br />

le popolazioni civili dal pericolo dei bombardamenti indiscriminati, che<br />

purtroppo spesso cagionavano stragi senza tuttavia colpire il bersaglio. Per<br />

fortuna, lo stratagemma, ideato dal comandante Bressan, di provocare<br />

esplosioni contemporanee in punti lontanissimi, anche di altre province<br />

finitime, disorientava il nemico, che non trovava più sufficienti ragioni per<br />

giustificare rappresaglie sulle popolazioni di questo o quel territorio. Solo<br />

quando fu abbattuto il cosiddetto „Ponte dei marmi‟ nei pressi <strong>del</strong> campo<br />

sportivo, che cagionò la contemporanea interruzione di più linee e per più<br />

giorni, i nazisti prelevarono dieci giovani, sospetti di partigianesimo, dalla Casa<br />

di Pena di Padova, li portarono sul posto e li fucilarono ad uno ad uno sui binari.<br />

Esempio classico di inumana rappresaglia, proibita già allora dalle leggi<br />

di guerra e dalle Convenzioni internazionali, come si dimostrò poi nei processi<br />

per la strage <strong>del</strong>le Fosse Ardeatine, perché mancava il nesso che legasse quei<br />

giovani alle attività vicentine da loro ignorate. Alle vivaci proteste <strong>del</strong> coraggioso<br />

Vescovo di Vicenza che, fra l‟altro, contestava al Comandante tedesco <strong>del</strong>la<br />

Piazza di aver mancato alla parola che gli aveva dato di non commettere<br />

rappresaglie sulle popolazioni vicentine, il generale fece rilevare, con gelido<br />

cinismo, che quei giovani non erano vicentini.<br />

Nell‟estate <strong>del</strong> ‟44 ci fu l‟avvento <strong>del</strong>le Missioni alleate paracadutate nel<br />

territorio vicentino, mediante le quali si ottenevano i lanci per il rifornimento<br />

<strong>del</strong>le nostre formazioni. Prima fu la missione Icaro che ci istruì sulla tecnica dei<br />

lanci e <strong>del</strong> loro ricevimento; poi venne la missione MRS e infine la Missione<br />

Freccia, che era il nome di battaglia <strong>del</strong>l‟eroico maggiore Wilkinson, ucciso dalla<br />

banda Carità nel 1945. La lotta si andava così intensificando (anche perché in<br />

maggio le formazioni si erano accresciute <strong>del</strong>l‟apporto dei renitenti ai bandi<br />

Graziani), ma ormai Kesselring aveva messo a punto il suo piano di morte.<br />

Si ebbe un primo assaggio in agosto ‟44 quando due Divisioni<br />

germaniche, in parte corazzate ed in parte autotrasportate, attaccano la Garemi<br />

sul Pasubio. Una Divisione, salita dal trentino, cala dall‟Altopiano di Folgaria,<br />

l‟altra si apposta più a sud al passo <strong>del</strong>lo Xomo, giacché su quel versante l<br />

Garemi, negli ultimi tempi, l‟aveva fatta da padrona, scendendo ad occupare<br />

paesi pedemontani, come a Posina, dove aveva disarmato la caserma <strong>del</strong>la GNR,<br />

aggregandosi anche un intero reparto di bersaglieri di leva. Certo, la Garemi, di<br />

gran lunga impari per uomini e per mezzi, non avrebbe potuto sostenere<br />

quell‟urto. Ma fu salvata dall‟eroismo di un gruppetto di ragazzi, da poco arrivati<br />

in montagna, che sostavano, con poche armi, a Malga Zonta in attesa di un<br />

lancio.<br />

La Malga è sita in mezzo al bosco, in un largo spiazzo aperto, che deve<br />

essere necessariamente attraversato allo scoperto per proseguire oltre. All‟alba<br />

la sentinella svegliò i compagni perché aveva avvertito movimenti nel bosco. Il<br />

capo <strong>del</strong> gruppo, il marinaio Viola, appostati i partigiani alle finestre <strong>del</strong>la<br />

Malga, ordinava il fuoco ogniqualvolta le pattuglie tedesche si avvicinavano allo<br />

scoperto a portata <strong>del</strong> loro tiro. Furono così respinte successive ondate per<br />

4

alcune ore, fino a quando, ridotti con molti feriti e poche munizioni, Viola<br />

ordinò la resa.<br />

Furono allineati lungo il muro <strong>del</strong>la porcilaia e fucilati da un plotone di<br />

esecuzione: ma l‟<strong>ufficiale</strong> tedesco, colpito da tanto coraggio di quella povera<br />

gente lacera e pressoché inerme, prima di ordinare il fuoco fece rendere l‟onore<br />

<strong>del</strong>le armi. Viola, medaglia d‟oro alla memoria, morì gridando «W l‟Italia libera<br />

e indipendente!». Forse fu il solo episodio di reciproca nobiltà di<br />

comportamento: ma va rilevato che si trattava di truppe <strong>del</strong>la Wehrmacht.<br />

Quella piccola Termopili, col sacrificio di quei giovani, salvò l‟intera<br />

Divisione Garemi perché l‟assordante sparatoria, iniziata all‟alba e durata per<br />

ore, determinò l‟allarme successivo - propalato anche dalle staffette - di tutti i<br />

reparti, che ebbero così il tempo di dileguarsi secondo la tattica <strong>del</strong>la guerriglia<br />

partigiana.<br />

Ma, ai primi di settembre, fu sferrata la grande vera e propria offensiva di<br />

Kesselring che, con grande apparato di mezzi, di uomini e di armamenti, iniziò<br />

ancora una volta da occidente <strong>del</strong>lo schieramento vicentino.<br />

Marozin, ispirato dalla Missione RYE a iniziative autonome rispetto alle<br />

direttive <strong>del</strong> CLN provinciale, fu facilmente ingannato dal Comando tedesco, che<br />

aveva simulato di accettare una tregua. Invece, la pur valorosa Divisione<br />

Pasubio, attaccata a sorpresa, venne per gran parte dispersa o annientata. Il<br />

comandante Marozin, con parte <strong>del</strong>lo Stato Maggiore, riuscì a fuggire a Milano,<br />

dove riprese la lotta con le formazioni Matteotti mentre i resti <strong>del</strong>la divisione<br />

furono incorporati nella brigata Stella <strong>del</strong>la Garemi, finitima alla zona <strong>del</strong>la<br />

Pasubio.<br />

L‟attacco tedesco e fascista si diresse contemporaneamente all‟Altopiano<br />

di Asiago, investendo la Settecomuni e la Mazzini. Si verificarono varie<br />

scaramucce, ma nel bosco di Granezza, i partigiani furono sorpresi e impegnati<br />

dalle preponderanti forze nemiche. Si difesero eroicamente, ma il disimpegno<br />

lasciò sul campo sei morti e due feriti gravi, oltre a quattordici prigionieri che,<br />

assieme ai feriti, furono passati per le armi. Il resto si disperse.<br />

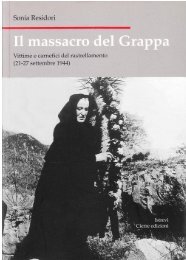

Ma la vera e propria ecatombe si ebbe nella terza fase <strong>del</strong>l‟operazione,<br />

quando quelle ingenti forze nemiche investirono il massiccio <strong>del</strong> Grappa. Qui<br />

l‟Italia Libera, con le sue brigate autonome, attendeva a piè fermo senza<br />

intenzione di abbandonare il terreno. Per alcuni giorni, salvo le brevi notti<br />

estive, quei partigiani accettarono e sostennero l‟impari e possente urto <strong>del</strong>le<br />

armatissime truppe germaniche, munite anche di cannoni autotrasportati.<br />

Vennero scompaginati e, pur infliggendo gravi perdite al nemico, lasciarono sul<br />

campo decine di morti. I prigionieri furono in parte impiccati agli alberi dei viali<br />

di Bassano e in parte deportati in Germania, donde pochi fecero ritorno.<br />

Le battaglie di Granezza e <strong>del</strong> Grappa furono criticate perché i Comandi<br />

non si erano attenuti alla tattica <strong>del</strong>la guerriglia.<br />

Certo, anche noi piangiamo le gravi perdite di tanti giovani, ma siamo<br />

consapevoli che la Resistenza, come spontaneo movimento popolare, non<br />

proveniva dalle Accademie né dalle Scuole di guerra. E tuttavia è immensa la<br />

lezione che viene da quel sacrificio: tanto grande che alla fine intimidisce.<br />

Ottocento giovani male armati che per vari giorni resistono, affamati, agli assalti<br />

<strong>del</strong>le divisioni di uno dei più potenti eserciti <strong>del</strong> mondo e alla fine si votano a<br />

cadere sul campo o a morire impiccati, ma non arretrano, è un esempio<br />

luminoso che dice al mondo di che tempra siano fatti questi benedetti italiani<br />

quando ritrovano la via <strong>del</strong>la libertà e <strong>del</strong>la solidarietà umana. La Resistenza è<br />

5

stupenda ed eroica proprio perché è fatta anche di questi spontanei episodi<br />

senza retorica, che mostrano un popolo ormai lacero e misero, percosso e<br />

umiliato, che ritrova nella sua stessa disperazione la forza per insorgere contro il<br />

sopruso e la barbarie, quasi per gridare ancora una volta al mondo, col poeta <strong>del</strong><br />

Primo Risorgimento «Tu solo, o ideal, sei vero» !<br />

Ma intanto il nostro dispositivo montano era rimasto sconvolto: due<br />

grandi formazioni disperse o distrutte (la Pasubio e l‟Italia Libera), e due<br />

gravemente colpite (la Settecomuni e la Mazzini); soltanto la Garemi, pur essa<br />

provata, era rimasta pressoché integra nei quadri, anche se aveva dovuto<br />

abbandonare le posizioni.<br />

Quello che imperturbabile aveva continuato, invece, la sua distruttiva<br />

azione era il battaglione Guastatori, che imperversava nella pianura vicentina<br />

pur durante le operazioni di Kesselring sulla montagna. Ma non sarà ancora per<br />

molto! Il 13 novembre il messaggio di Alexander raggela la Resistenza italiana<br />

perché rende evidente che l‟avanzata alleata si spegnerà per tutto l‟inverno sulla<br />

Linea Gotica; mentre poco dopo si scatena l‟offensiva tedesca sulle Argonne (16<br />

dicembre) e si parla <strong>del</strong>le armi atomiche con le quali i nazisti sperano di<br />

capovolgere le sorti <strong>del</strong>la guerra. Per maggiore sventura fra novembre e<br />

dicembre, i servizi segreti tedeschi, la SS e la SDB mettono le mani sul CLN<br />

provinciale e sul Comando militare provinciale. Ad eccezione di Malfatti e<br />

Fiandini che riuscirono a darsi alla latitanza, fummo tutti arrestati, io dalla SS e<br />

gli altri da un reparto di stanza a Vicenza <strong>del</strong>la Banda Carità. Per circa un mese<br />

ci trattennero in via Fratelli Albanese e poi ci tradussero a Padova a palazzo<br />

Giusti, affidati alle cure dirette <strong>del</strong> Seniore Carità, dove trovammo purtroppo al<br />

completo il Comitato regionale veneto.<br />

Il gruppo di uomini, che aveva organizzato e diretto, durante sedici<br />

durissimi mesi, la Resistenza vicentina, era ormai fuori gioco. Il Comando dei<br />

Guastatori non fu subito catturato, ma era braccato, sicché le operazioni<br />

restarono virtualmente interrotte.<br />

Successivamente, fra gennaio e marzo, anche Bressan, Segato e Farina<br />

furono presi, ma, per fortunati eventi evasivi, dopo alcune settimane erano di<br />

nuovo ai loro posti.<br />

Lentamente si ricostruiscono le formazioni di montagna che, nonostante<br />

Alexander, non avevano mai smobilitato e si ripristinano i contatti. Si<br />

ricostituisce anche un triumvirato ciellenistico, con Lievore, Magagnato e<br />

Cadore e il reparto Guastatori si scioglie per costituire con i vecchi Settori<br />

militari la divisione partigiana Vicenza che, con le sue sette brigate, formerà una<br />

capillare ragnatela sulla pianura vicentina.<br />

Le Divisioni di montagna passano alle dirette dipendenze <strong>del</strong> Comando<br />

regionale veneto. dislocate secondo lo schieramento primitiv: ad ovest c‟è<br />

sempre quello che ormai si chiama il Gruppo Divisioni Garemi, con un<br />

distaccamento addirittura sulle pendici <strong>del</strong> Baldo verso il lago di Garda; al<br />

centro, sull‟Altopiano, la Divisione Ortigara, risultato <strong>del</strong>la fusione dei resti <strong>del</strong>la<br />

Settecomuni con quelli <strong>del</strong>la Mazzini, e ad est l‟erede <strong>del</strong>l‟Italia Libera che, in<br />

onore dei caduti, prende il nome di divisione Martiri <strong>del</strong> Grappa.<br />

Come dicevamo all‟inizio, cinquant‟anni fa, di questi giorni, la Resistenza<br />

vicentina è di nuovo in piedi. Gli alleati occidentali hanno stroncato l‟offensiva<br />

<strong>del</strong>le Argonne e stanno progredendo a stritolare le armate tedesche in quella<br />

morsa di cui quelle sovietiche, convergenti su Berlino, rappresentano l‟altro lato.<br />

La Linea Gotica viene finalmente sfondata.<br />

6

Ormai siamo alla fase insurrezionale. Dal 10 al 20 aprile, mentre le<br />

formazioni di montagna intercettano le Divisioni tedesche in ritirata, la<br />

Divisione Vicenza in pianura mette in atto il piano operativo indicato dal Clnai:<br />

interrompe definitivamente le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, elimina<br />

le indicazioni stradali, occupa a difesa i principali stabilimenti industriali.<br />

Dopodiché procede a neutralizzare i centri di comando nemici.<br />

Con azione congiunta fra Garemi e Vicenza, viene occupato a Montecchio<br />

Maggiore il Ministero <strong>del</strong>la Marina <strong>del</strong>la RSI, mentre dovunque vengono<br />

attaccati e disarmati reparti in transito e caserme. Il 27 aprile la brigata Martiri<br />

di Grancona, agendo in coordinazione con avanguardie <strong>del</strong>la V Armata<br />

americana (comandata dal generale Clark), libera Lonigo e il Basso Vicentino.<br />

A questa Armata, che veniva dal Sud, si sovrappone poi l‟VIII Armata<br />

inglese comandata da Alexander, che proveniva da Mantova e Verona. A quel<br />

punto, partigiani e angloamericani combattono insieme: lo scontro finale si<br />

verifica nei pressi di San Pietro in Gu‟ (29 aprile), dove i tedeschi si arrendono.<br />

Venezia Euganea e Venezia Giulia restano così liberate perché gli<br />

angloamericani possono liberamente dilagare, spesso - come a Padova -<br />

trovando le città già liberate dai partigiani insorti. Si concludeva così anche<br />

l‟atroce nostra prigionia presso i torturatori <strong>del</strong> maggiore Carità, e la sentenza di<br />

condanna a morte per quattro di noi, pronunziata nella prima decade di aprile<br />

dal Tribunale militare fascista sedente in Piove di Sacco, restò fortunatamente<br />

ineseguita.<br />

Purtroppo, nella fase insurrezionale, i nazisti inferociti e impauriti<br />

commisero gravi eccidi sulla popolazione civile.<br />

Ebbene, questi sono i dati <strong>del</strong>la gloria.<br />

In tutta la provincia su circa diecimila fra partigiani e patrioti<br />

riconosciuti, ben 2607 sono caduti in combattimento, oppure fucilati o<br />

impiccati, 1504 deportati e internati nei campi di sterminio. Nella sola città di<br />

Vicenza, i partigiani combattenti riconosciuti sono 650, di cui 144 caduti in<br />

combattimento. I decorati al Valor Militare <strong>del</strong>la città sono 64: tre medaglie<br />

d‟oro alla memoria, 13 medaglie d‟argento, 23 medaglie di bronzo, 21 croci di<br />

guerra al Valor Militare, tre encomi solenni, una Bronz Star americana conferita<br />

sul campo dal generale Clark al comandante Bressan. Del resto, <strong>del</strong>le medaglie<br />

d‟argento due riguardano ancora il comando <strong>del</strong>la Vicenza: Nino Bressan e<br />

Carlo Segato.<br />

Ma la Resistenza non fu soltanto quella dei combattenti nelle formazioni.<br />

Già abbiamo visto l‟apporto degli operai con gli scioperi, molti dei quali erano<br />

anche inquadrati nei Guastatori o nelle Unità GAP e SAP. Ciò che, però, ebbe<br />

davvero carattere eccezionale fu la partecipazione <strong>del</strong>la stragrande maggioranza<br />

<strong>del</strong>la popolazione che protesse, nascose, avvertì, aiutò in ogni modo i partigiani,<br />

spesso ospitandoli e nutrendoli con grave personale pericolo, in uno slancio <strong>del</strong><br />

tutto spontaneo, pur fra i gravi sacrifici e talvolta le privazioni e i lutti che la<br />

guerra aveva imposto (62 bombardamenti, 1735 vittime civili, 2557 case<br />

distrutte, sono cifre eloquenti). Ma si capisce il perché di quella partecipazione.<br />

Dopo che genitori, sorelle, figli avevano visto combattere lealmente e<br />

valorosamente i propri cari nella guerra ‟40-‟43, in tutti i Corpi e in tutte le<br />

Armi, con un eroismo che era stato riconosciuto da quattro medaglie d‟oro e<br />

centinaia di argento e di bronzo, ridotto il paese allo stremo e fuggiti Re e<br />

Governo, avevano appreso dei vicentini <strong>del</strong>la Divisione Acqui massacrati dall‟ex<br />

alleato a Cefalonia e Corfù, e avevano visto sotto i loro occhi deportare in<br />

Germania nei carri bestiame 1857 loro figli, e due ragazze vicentine uccise<br />

7

estialmente a fucilate solo perché avevano tentato di porgere a quegli infelici<br />

qualche conforto alimentare, e la loro città occupata militarmente sotto il ferreo<br />

tallone nazista, per di più assistito dal trionfale ritorno fascista, ebbene le<br />

famiglie vicentine a quel punto non ebbero più dubbi. E in quei ragazzi che non<br />

vollero arrendersi e che, pur provati, e taluni mutilati, dalla guerra,<br />

riprendevano generosamente le armi contro l‟oppressore, le famiglie<br />

riconobbero i loro figli: coloro che, frammezzo a tanta illegalità e tanto sopruso,<br />

rappresentavano la speranza per un futuro di pace e di solidarietà umana.<br />

Ecco: il grande divario etico fra i due Risorgimenti fu proprio questo:<br />

nella larga partecipazione popolare al secondo, che fu avvertito da tutti come<br />

„lotta di Liberazione‟. In questa risposta corale <strong>del</strong> popolo italiano alla Patria che<br />

chiamava disperata per l‟ultima riscossa, quella <strong>del</strong>l‟onore e <strong>del</strong>la libertà, è il<br />

superlativo valore <strong>del</strong>la Resistenza, che non è monopolio di nessuno perché<br />

appartiene al popolo italiano! Una Resistenza che così s‟inseriva nell‟immane<br />

conflitto dei popoli d‟Europa e <strong>del</strong> mondo contro la barbarie <strong>del</strong> „patto <strong>del</strong>le<br />

Dittature‟, decise a soggiogare le genti in un servaggio infame. Un servaggio che,<br />

negando l‟eguaglianza degli uomini nei fondamentali diritti umani, stabiliva<br />

gerarchie di razze e di stirpi da istituire mediante stragi e genocidi.<br />

Civiltà contro barbarie, questo fu l‟immane conflitto dei popoli per la<br />

Liberazione: e in questa prospettiva epocale, impallidisce il fallace concetto di<br />

„guerra civile‟ cui si vorrebbe ridurre la Resistenza. Perché se fummo costretti a<br />

combattere anche i fratelli italiani, lo fummo non per odio personale o di<br />

fazione, ma soltanto perché si erano messi a servizio <strong>del</strong>l‟occupante.<br />

Quell‟occupante che, fra l‟altro, nel disegno <strong>del</strong>la sua occhiuta rapina,<br />

aveva già annesso i territori che il sangue e la vita dei nostri padri aveva redento<br />

alla Patria, da Trento a Trieste italianissima. Anche la popolazione civile,<br />

dunque, ha avuto la sua Resistenza.<br />

Così come fu Resistenza quella combattuta dai soldati italiani sui territori<br />

stranieri, dove li colse l‟armistizio, dove subirono la feroce reazione dei nazisti,<br />

dalla Francia, alla Jugoslavia, alla Grecia, alle isole <strong>del</strong> Dodecanneso. C‟è una<br />

ricerca ed un documentario <strong>del</strong> Generale Muraca, che fu protagonista in<br />

Jugoslavia di quella Resistenza, che illumina sul comportamento eroico dei<br />

nostri militari di terra, di mare e di cielo in quei drammatici frangenti: perché<br />

questo è in realtà l‟autentico valore <strong>del</strong> soldato italiano, il quale, anziché<br />

“rompere le reni alla Grecia”, finì per morire anche per la libertà dei Greci, come<br />

«quei che a Sfacteria dorme, Santorre di Santarosa».<br />

E fu Resistenza anche quella di soldati, civili e politici che preferirono la<br />

lenta morte di fame, di stenti e di malattie nei campi di concentramento nazisti<br />

piuttosto che aderire alle lusinghe di chi li voleva riportare in Patria, ben nutriti<br />

e ben pagati, nella divisa <strong>del</strong>la RSI o <strong>del</strong> Reich nazista.<br />

E, infine, fu Resistenza quella di coloro che al Sud vollero rivestire la<br />

divisa di un Esercito Italiano che risorgeva. L‟Esercito <strong>del</strong>la Nuova Italia, quello<br />

<strong>del</strong>la Libertà e <strong>del</strong>la democrazia, quello che si ricostituiva a difesa <strong>del</strong>la<br />

Istituzioni di Libertà, e che, come prima prova, risalì combattendo la Penisola<br />

nei Gruppi di combattimento Friuli, Cremona, Folgore, Legnano, lasciando<br />

ovunque i segni <strong>del</strong>l‟eroismo e <strong>del</strong>l‟onore.<br />

Furono gli antesignani di questo Esercito <strong>del</strong>la Nuova Italia, che oggi è<br />

qui, in questa sua superba rappresentanza di soldati e ufficiali, ad onorare la<br />

nostra cerimonia, e che noi ringraziamo per il rispetto che ha saputo acquisire<br />

8

nel mondo per il suo umano, irreprensibile e coraggioso comportamento nelle<br />

operazioni di pace al servizio <strong>del</strong>l‟ONU.<br />

Signor Presidente, so di avere abusato <strong>del</strong>la Sua pazienza, e me ne dolgo,<br />

e me ne scuso con tutto il cuore: ma voglia benignamente considerare che oggi<br />

la Sua altissima presenza qui è stato il riconoscimento più ambito per la<br />

Resistenza vicentina: e la seconda medaglia d‟oro ch‟Ella si accinge ad<br />

appuntare fra poco su quella bandiera risorgimentale <strong>del</strong>la città (che, proprio<br />

perché tale, non poteva non avere i colori <strong>del</strong>la patria), rappresenta il momento<br />

più alto <strong>del</strong>la nostra festa e <strong>del</strong>la nostra gioia. In questo momento, tutto il<br />

popolo vicentino, e tutta la nostra Resistenza in particolare, nei suoi vivi e nei<br />

suoi morti, è qui attorno a Lei e con Lei in un abbraccio corale e affettuoso.<br />

Lei impersona, Signor Presidente, l‟espressione vivente di quella suprema<br />

garanzia costituzionale che la Legge fondamentale attribuisce, a favore di tutti,<br />

al Capo <strong>del</strong>lo Stato: nell‟interpretazione ferma e impeccabile, che Ella ne sta<br />

dando, riconosciamo la ragione <strong>del</strong>la nostra avversione a quella forma di<br />

governo, da taluno auspicata, che, facendo <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica il<br />

responsabile altresì <strong>del</strong> governo, priverebbe il Paese <strong>del</strong>l‟Autorità super partes, e<br />

<strong>del</strong> potere che gli compete, ammonendo, temperando, riequilibrando, di<br />

richiamare ogni altra Istituzione all‟osservanza dei principi costituzionali.<br />

Riconosciamo, Signor Presidente, che qualche revisione è necessaria alla<br />

Legge fondamentale per renderne più funzionali le Istituzioni all‟attuale realtà<br />

politica; e soprattutto per realizzare quell‟autentica autonomia <strong>del</strong>l‟articolazione<br />

regionale <strong>del</strong> Paese che era già nello spirito <strong>del</strong>l‟articolo 5: la si chiami, poi,<br />

come meglio si preferisce, „regionalismo forte‟ o „federalismo‟.<br />

Ma l‟impianto generale <strong>del</strong> sistema instaurato dai Padri Costituenti nel<br />

1948 deve essere rispettato, perché in questa Costituzione, Signor Presidente,<br />

c‟è tutto l‟amore nostro e dei nostri morti, c‟è tutto il supremo sacrificio <strong>del</strong><br />

popolo italiano che ha ripreso le armi per far guerra alla guerra, affinché Libertà<br />

e Giustizia fossero assicurate anche ai fratelli più deboli, nel loro diritto al lavoro<br />

e nella loro dignità di creature umane.<br />

Questo grido di dolore e di Amore, che viene dalla notte dei secoli, spesso<br />

misconosciuto ma sempre disperatamente riemergente, perché è l‟Amore che<br />

vivifica le religioni dei popoli civili, e illumina di luce divina la religione <strong>del</strong>la<br />

cristianità, questo grido, questo anelito, Signor Presidente, che la Costituzione<br />

ha consacrato negli articoli 2 e 3, elevandolo a vessillo e a spirito <strong>del</strong>la nostra<br />

civiltà, nessuno s‟illuda che furbizia di capopopolo o astuzia di manovra politica<br />

possano mai più cancellare dalla Legge fondamentale <strong>del</strong>lo Stato e dal cuore<br />

degli uomini di buona volontà.<br />

W la Resistenza!<br />

W l‟Italia!<br />

9