2010 è iniziato come Annus Mirabilis. Durante il suo scorrere ...

2010 è iniziato come Annus Mirabilis. Durante il suo scorrere ...

2010 è iniziato come Annus Mirabilis. Durante il suo scorrere ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

I<strong>2010</strong> <strong>è</strong> <strong>iniziato</strong> <strong>come</strong> <strong>Annus</strong> <strong>Mirab<strong>il</strong>is</strong>. <strong>Durante</strong> <strong>il</strong> <strong>suo</strong> <strong>scorrere</strong> avremo infatti ben cinque anniversari canonici, tutti legati<br />

tra loro attraverso la meteorologia e rappresentati nella copertina di questo primo numero che segna “un cambio”<br />

anche nella grafica della Rivista.<br />

In considerazione di questa felice coincidenza astrale abbiamo chiesto a vari autori di scriverci articoli significativi dei<br />

vari eventi. Si inizia dal più antico dei fatti, <strong>il</strong> centenario: nel 1910 nacque infatti <strong>il</strong> Servizio di Meteorologia Aeronautica,<br />

<strong>il</strong> nostro antenato, con caratteri profondamente diversi da quanti erano già sulla scena sin dai secoli precedenti. La nascita<br />

del Servizio di Meteorologia Aeronautica segnò un momento di sostanziale cambiamento per la materia atmosferica.<br />

L’osservazione e la previsione del tempo si estesero nello spazio per cogliere quei dettagli fino ad allora trascurati che<br />

divennero indispensab<strong>il</strong>i per garantire che quei pezzi di ferro, legno e tela potessero librarsi nell’aria in condizioni di sicurezza.<br />

Ancora oggi, a un secolo di distanza, la meteorologia aeronautica <strong>è</strong> la più accurata e da essa discendono le altre,<br />

quasi <strong>come</strong> una benefica ricaduta. Successivamente, andando in ordine decrescente d’anzianità, così <strong>come</strong> si conviene<br />

nelle Forze Armate dove l’anzianità fa grado, celebriamo i 70 anni della nostra Rivista di Meteorologia Aeronautica:<br />

un bellissimo traguardo. Fondata nel 1937 fu sospesa durante gli anni del conflitto per cui la sua numerazione si <strong>è</strong> sfasata<br />

di un po’ rispetto al secolo, ma per noi sono settanta annualità edite e questo conta. Segue a un decennio di distanza,<br />

e quindi celebra i <strong>suo</strong>i 60 anni, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, l’Agenzia delle Nazioni Unite che rappresenta le<br />

attività meteorologiche sul globo. Ente fondamentale per le attività di coordinamento che svolge, fa sì che la meteorologia<br />

sia una scienza omogenea e quindi <strong>come</strong> branca della fisica sia riproducib<strong>il</strong>e. Ogni misurazione fatta seguendo le raccomandazioni<br />

dell’organizzazione genera misure omogenee e confrontab<strong>il</strong>i tra loro indipendentemente dal luogo e dal<br />

tempo in cui sono state effettuate. Scendendo lungo la chioma di Crono troviamo <strong>il</strong> cinquantenario delle “Frecce Tricolori”,<br />

la Pattuglia Acrobatica Nazionale vanto e orgoglio dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare italiana. Da 50 anni evoluiscono nei cieli<br />

portando <strong>il</strong> Tricolore nelle più remote lande della Terra a ricordare l’italico ardimento per la gioia dei grandi e dei piccini.<br />

Anche loro però prima di ogni volo acrobatico o di trasferimento chiedono all’aruspice meteorologo le condizioni che <strong>il</strong><br />

tempo riserberà loro. Ultima celebrazione <strong>è</strong> riservata al venticinquennale delle attività italiane nel continente antartico.<br />

Oggi queste azioni sono condotte dal Piano nazionale di ricerca in Antartide, organismo creato proprio con lo scopo di<br />

dare unità alle ricerche in terra australe. Sin dalla prima spedizione la meteorologia ha avuto un ruolo importantissimo<br />

per lo svolgimento delle operazioni e per le ricerche sul clima e sull’ambiente, sia antartico sia generale del pianeta. I nostri<br />

colleghi sono presenti dall’inizio per dare <strong>il</strong> loro contributo professionale alle attività nelle condizioni estreme polari,<br />

senza però sottrarsi alle attività di ricerca sul clima. Un numero quindi ricco di celebrazioni ma anche di informazioni su<br />

un ampio panorama di eventi. Buona lettura.<br />

Costante De Simone

RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA - N° 1/<strong>2010</strong><br />

ANNO 70 N° 1 GENNAIO - MARZO <strong>2010</strong><br />

Organo del Servizio<br />

Meteorologico dell’Aeronautica<br />

Sommario<br />

Anno 70° gennaio - marzo <strong>2010</strong><br />

Editoriale<br />

Costante De Simone 1<br />

<strong>2010</strong>: un anno di ricorrenze<br />

Paolo Capizzi 5<br />

Un sistema integrato per <strong>il</strong> supporto alle previsioni<br />

meteorologiche<br />

Paola Colagrande, Marco Fontana 19<br />

Il sistema di previsione del mare "NETTUNO"<br />

Luciana Bertotti, Luigi Cavaleri, Costante<br />

De Simone, Lucio Torrisi, Antonio Vocino 25<br />

A proposito di meteorologia<br />

Un inspiegab<strong>il</strong>e fenomeno meteorologico: <strong>il</strong> "Minigap"<br />

Gianpaolo Miniscalco 37

Notiziario<br />

EDITORE MINISTERO della DIFESA<br />

AERONAUTICA MILITARE<br />

STATO MAGGIORE AERONAUTICA<br />

UFFICIO GENERALE SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA<br />

Legale rappresentante: gen. isp. Massimo Capaldo<br />

Le opinioni espresse negli articoli della Rivista di Meteorologia Aeronautica sono degli Autori e<br />

non riflettono necessariamente lo spirito del Servizio Meteorologico. La riproduzione degli articoli<br />

<strong>è</strong> consentita citando la fonte e inviando copia alla direzione della Rivista. La collaborazione<br />

alla Rivista <strong>è</strong> aperta a tutti gli studiosi.<br />

Periodico trimestrale fondato nel 1937<br />

Anno 70° gennaio-marzo <strong>2010</strong><br />

Fascicolo n.1<br />

Registrazione n. 191/1984<br />

Tribunale di Roma-Sez. Stampa<br />

Direttore responsab<strong>il</strong>e:<br />

Costante De Simone<br />

Redazione:<br />

Paolo Capizzi,<br />

Marina Bonanni, Maria Paola Giammatteo, IItalo Piattelli<br />

Comitato scientifico:<br />

Paolo Pagano, Sergio Pasquini, Paolo Cesolari<br />

Corrado Tedeschi, Paolo Malco, Tiziano Colombo,<br />

Luigi De Leonibus, Massimo Ferri, Gaetano Cosimo Cacciola<br />

Consulenti di redazione:<br />

Adriano Raspanti, Roberto Tajani, Alessandro Galliani<br />

Progetto grafico e impaginazione:<br />

Italo Piattelli<br />

Direzione e produzione<br />

Rivista di Meteorologia Aeronautica<br />

Viale dell’Università, 4 - 00185 Roma Italia<br />

tel.:+39 06 4986 7039- fax.:+39 06 4986 7051<br />

Esercitazione "Amitie 2009" 41<br />

Sommario climatologico italiano<br />

del trimestre gennaio - marzo <strong>2010</strong><br />

gennaio 44<br />

febbraio 56<br />

marzo 68<br />

sito web:www.meteoam.it - e-ma<strong>il</strong>:rivista@meteoam.it<br />

La Rivista di Meteorologia <strong>è</strong> ceduta esclusivamente per abbonamento postale.<br />

L’abbonamento dà diritto a ricevere quattro fascicoli della pubblicazione.<br />

Le quote per <strong>il</strong> <strong>2010</strong> sono:<br />

Abbonamento annuale<br />

Italia: € 20,00 - Estero: € 30,00<br />

Fascicoli arretrati<br />

Italia: € 5,00 - Estero: € 7,50<br />

L’abbonamento può essere acceso mediante versamento sul c/c postale 597005 intestato a:<br />

COMAER - Quartier Generale - Servizio Amministrativo - Rivista di Meteorologia<br />

Viale dell’Università, 4 - 00185 Roma.<br />

In alternativa, tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente<br />

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)<br />

Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN)<br />

Paese Check CIN ABI CAB N. CONTO<br />

IT 04 D 07601 03200 000000597005<br />

Codice BIC: BPPIITRRXXX<br />

L’abbonamento decorre dal primo numero ut<strong>il</strong>e successivo alla data del versamento.<br />

Per accelerare le pratiche di accensione dell’abbonamento si prega di inviare<br />

via fax al +39 06 4986 7051 copia della ricevuta del c/c postale o del bonifico bancario.<br />

Stampa e fotocomposizione:<br />

STILGRAFICA s.r.l.<br />

Via Ignazio Pettinengo, 31/33<br />

00159 Roma - Italia<br />

Tel.: +39 06 43588200 - Fax.: +39 06 4385693

In senso orario: cento anni di Meteorologia Aeronautica,<br />

sessant’ anni dell’Organizzazione Mondiale di Meteorologia,<br />

cinquant’anni della creazione della Pattuglia Acrobatica<br />

Nazionale, ovvero delle Frecce Tricolori, venticinque<br />

anni di collaborazione del Servizio Meteorologico<br />

dell’A.M. con <strong>il</strong> Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide;<br />

a sinistra, centrale, la nostra ricorrenza, ovvero <strong>il</strong><br />

70° anniversario della pubblicazione della prestigiosa Rivista<br />

di Meteorologia Aeronautica.

Lavoro pervenuto <strong>il</strong> 28/03/<strong>2010</strong><br />

<strong>2010</strong>:<br />

un anno di ricorrenze<br />

a cura di Paolo Capizzi<br />

Sommario - Il <strong>2010</strong> risulterà essere un anno particolare relativamente<br />

alle ricorrenze che riguardano la nostra F.A..<br />

Tra le tante, abbiamo scelto di evidenziare quelle che sono<br />

più consone all’attività svolta dal Servizio Meteorologico e<br />

quindi più significative. Sulla copertina, abbiamo voluto<br />

rappresentare <strong>il</strong> logo di ogni evento accompagnato da una<br />

breve descrizione per meglio evidenziare l’importanza<br />

della ricorrenza. Abbiamo seguito un criterio puramente<br />

cronologico, partendo quindi dai 100 anni della “meteorologia<br />

aeronautica” per continuare con i 70 anni di vita di<br />

questa prestigiosa rivista. Ma non rivestono minore importanza<br />

i 60 anni di attività dell’Organizzazione Mondiale<br />

per la Meteorologia e i 25 anni di collaborazione in<br />

campo meteorologico con le spedizioni italiane in Antartide.<br />

Infine, abbiamo voluto mettere in risalto anche<br />

l’evento per cui tutta l’Aeronautica M<strong>il</strong>itare si sta prodigando<br />

al fine di cerebrarlo nel migliore dei modi, ovvero<br />

<strong>il</strong> cinquantenario delle Frecce Tricolori, punto di eccellenza<br />

dell’Arma Azzurra che, insieme al Servizio Meteorologico<br />

costituiscono un binomio di indubbia visib<strong>il</strong>ità per la<br />

F.A., mettendo continuamente in luce le capacità e la preparazione<br />

dei nostri uomini. Come una staffetta nel tempo,<br />

insieme tramandano quell’eredità che già un secolo fa legava<br />

la meteorologia aeronautica all’assistenza dei primi<br />

palloni aerostatici del Regio Esercito.<br />

Summary - The year <strong>2010</strong> w<strong>il</strong>l result to be a special year<br />

about recurrences in our Air Force. Among those, we have<br />

chosen to lay stress on those that have more sense for the<br />

activity of our meteorological service. On the cover of our<br />

meteorological magazine, we have decided to represent<br />

the logo of any chosen event matched with a brief description<br />

of the relative event. We have chosen a purely<br />

chronological criteria, starting with 100 years of aeronautical<br />

meteorology and going on with the 70 years of this<br />

prestigious magazine. It is not less important the 60 years<br />

of the World Meteorological Organization and the 25 years<br />

of collaboration in meteorological field with the antartica<br />

Italian project. The last but not the least we have wished<br />

to put in evidence also the event for that the entire Italian<br />

Air Force is making an effort, that is the 50 years of<br />

our acrobatic air patrol, the wellknown “frecce tricolori”,<br />

another eminent unit of the air force that, together the<br />

Meteorological Service, gives a wide visib<strong>il</strong>ity of ab<strong>il</strong>ity and<br />

training of our “men”. Like a relay in the time, together<br />

they transmit an inheritance that already<br />

bound a century ago the Aeronautical Meteorology to the<br />

first aerostat Real Army balloons activity.

La nascita della meteorologia aeronautica<br />

Vittorio Cantù, Gianluca Venanzi<br />

La storia dell’Osservatorio<br />

di Vigna di Valle<br />

<strong>è</strong> strettamente<br />

legata al sorgere<br />

della tecnicaaeronautica<br />

in Italia. Il Reparto dell’Esercito cui erano affidate le<br />

attività aeronautiche (nel 1906 denominato Brigata Specialisti<br />

del Genio) incominciò a ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> Lago di Bracciano<br />

quale campo sperimentale allorché Gaetano Arturo<br />

Crocco e Ottavio Ricaldoni costruirono un aliscafo per provare<br />

eliche aeree (1905-1907). Alla fine del 1906, <strong>il</strong> maggiore<br />

Maurizio Moris, comandante del Reparto summenzionato,<br />

chiese un ufficiale adatto a impiantare un<br />

osservatorio aerologico. Nel novembre del 1907 l’ottenne<br />

nella persona del tenente Att<strong>il</strong>io Cristoforo Ferrari <strong>il</strong> quale,<br />

dopo aver visitato i principali osservatori aerologici europei,<br />

intraprese la costruzione dell’edificio nel giugno del<br />

1909, mentre già si eseguivano le prime misurazioni mediante<br />

palloni p<strong>il</strong>ota con attrezzature di fortuna. I lavori<br />

procedettero alacremente e già nel maggio del 1910 ebbe<br />

inizio l’attività regolare dell’Osservatorio. L’intendimento<br />

del maggiore Moris era la costituzione di un Osservatorio<br />

che avrebbe dovuto «curare studi e lavori di esplorazione<br />

dell’atmosfera (alta e bassa) intesi a contribuire convenientemente<br />

alla migliore conoscenza dell’oceano aereo<br />

nel quale i nascenti aeromob<strong>il</strong>i dovevano navigare» (Att<strong>il</strong>io<br />

Cristoforo Ferrari: vita e opere nelle sue memorie,<br />

Roma - Associazione Culturale Aeronautica 1950).<br />

L’Osservatorio di Vigna di Valle in analogia a quello di<br />

Lindenberg (Berlino), diretto dal professor Richard Assmann<br />

e visitato dal Ferrari, era composto da:<br />

• un fabbricato principale, sede degli uffici, della biblioteca<br />

e dei gabinetti scientifici;<br />

• una rimessa per ricoverare palloni frenati, cervi volanti<br />

e palloni sonda;<br />

• un fabbricato destinato a ospitare un’officina meccanica<br />

di precisione e un’officina elettrica;<br />

• una torretta c<strong>il</strong>indrica del diametro di circa 4 metri girevole<br />

intorno al <strong>suo</strong> asse e contenente un verricello elettrico<br />

per le ascensioni dei cervi volanti e dei palloni frenati.<br />

Contemporaneamente, nel luglio del 1910, <strong>il</strong> Comitato<br />

Talassografico Italiano, costituito l’anno precedente dalla<br />

Società italiana per <strong>il</strong> progresso delle scienze, acquistò ca-<br />

rattere ufficiale ed ebbe anche <strong>il</strong> compito di provvedere<br />

all’esplorazione dell’atmosfera nei riguardi della navigazione<br />

aerea. Il Ferrari incominciò subito a operare per riunire<br />

in un unico servizio tutte le stazioni aerologiche italiane.<br />

Una convenzione tra i Ministeri della Guerra e<br />

dell’Agricoltura, Industria e Commercio e <strong>il</strong> Comitato Talassografico<br />

Italiano approvata nell’ottobre del 1911 e<br />

sancita da un decreto nel febbraio del 1912 istituì <strong>il</strong> Servizio<br />

Aerologico Italiano. Esso durò fino al 1925 ed ebbe<br />

sempre <strong>come</strong> centro l’Osservatorio di Vigna di Valle, che<br />

in quel periodo si chiamò Regia Stazione Aerologica principale.<br />

Sebbene <strong>il</strong> Ministero della Pubblica Istruzione non<br />

avesse partecipato alla convenzione, furono comandati<br />

presso l’Osservatorio alcuni professori delle scuole medie<br />

superiori che poi non abbandonarono più gli studi aeronautici<br />

e meteorologici: Cesare Fabris (marzo 1911), Giulio<br />

Elliot e Raffaele Gia<strong>come</strong>lli (novembre 1913), Giuseppe<br />

Crestani e Mario Tenani (gennaio 1915). <strong>Durante</strong> la<br />

prima guerra mondiale la stazione contribuì allo sforzo bellico<br />

aeronautico svolgendo in particolare le seguenti attività:<br />

• taratura e riparazione degli strumenti di bordo (l’impianto<br />

costruito nel 1916 per eseguire tali lavori fu uno dei<br />

primi al mondo);<br />

• sv<strong>il</strong>uppo delle tecniche per tenere conto dei fattori meteorologici<br />

nella determinazione della rotta degli aeromob<strong>il</strong>i;<br />

• istruzione meteorologica del personale aeronautico.<br />

L‘attività didattica del personale della stazione, che<br />

aveva avuto inizio con <strong>il</strong> corso di meteorologia e aerologia<br />

tenuto dal Fabris nel 1912-1913 alla Scuola di Costruzioni<br />

Aeronautiche, nel periodo bellico fu notevolmente intensificata<br />

ad opera del Crestani, del Gia<strong>come</strong>lli e del Tenani.<br />

Foto d’epoca della sensoristica della stazione meteo di<br />

Vigna di Valle.

Torretta per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio dei cosidetti “cervi volanti” ovvero,<br />

aqu<strong>il</strong>oni dotati di alcuni sensori meteo.<br />

Il primo quindicennio di vita dell’Osservatorio rappresenta<br />

certamente <strong>il</strong> periodo nel quale esso fu più conosciuto<br />

e incise maggiormente sullo sv<strong>il</strong>uppo della scienza<br />

e della tecnica nazionale. Non soltanto ne trattarono<br />

spesso riviste tecniche, ma la rivista mens<strong>il</strong>e del Touring<br />

Club Italiano gli dedicò un ampio ed esauriente articolo<br />

nell’ottobre del 1913 e la 1 a edizione della Guida d’Italia<br />

dello stesso sodalizio, pur molto più succinta dell’attuale,<br />

nel descrivere <strong>il</strong> percorso Roma-Viterbo nota: «km 47<br />

ferm. Vigna di Valle: a poco distanza a d., l’edifico della<br />

Regia Stazione Aerologica principale....» Ne parlò anche<br />

l’allora diffusissima rivista “La Lettera” nel 1915. Il Ferrari<br />

divenne l’anima dell’attività di ricerca e sperimentazione<br />

della Regia Aeronautica e fu tra l’altro <strong>il</strong> creatore dei<br />

grandiosi impianti di Guidonia. L’Elliot, con la costituzione<br />

del Ministero dell’Aeronautica, divenne capo della<br />

Sezione Aerologica dell’ufficio dell’aviazione civ<strong>il</strong>e e traffico<br />

aereo. L’8 novembre 1927 perse la vita in un incidente<br />

di volo a Centocelle. Nell’agosto del 1937 la Stazione Aerologica<br />

Sperimentale assunse <strong>il</strong> nome di Osservatorio<br />

Scientifico Sperimentale di Meteorologia Aeronautica (OS-<br />

SMA) e venne intitolato alla memoria del maggiore Elliot,<br />

continuando la propria attività con prestigio fino all’ 8 set-<br />

<br />

tembre 1943. Il Gia<strong>come</strong>lli, forse influenzato dall’eccezionale<br />

personalità di Gaetano Arturo Crocco, <strong>il</strong> più eminente<br />

tra i tecnici che realizzarono i primi dirigib<strong>il</strong>i m<strong>il</strong>itari<br />

italiani, si appassionò ai problemi aeronautici in<br />

generale e fu, per lunghissimi anni, <strong>il</strong> redattore capo dell’Aerotecnica,<br />

la rivista dell’omonima associazione. Il Fabris<br />

e <strong>il</strong> Crestani passarono al Magistrato delle Acque e ne<br />

crearono la sezione meteorologica, senz’altro la più importante<br />

dal punto di vista scientifico tra quelle degli Enti<br />

periferici del Servizio Idrografico dei Lavori Pubblici. Il Crestani<br />

insegnò inoltre all’università di Padova consolidandone<br />

la tradizione di studi meteorologici avviata da Luigi<br />

De Marchi, <strong>il</strong> grande precursore che nel 1884 intravide<br />

l’ut<strong>il</strong>ità di supporre costante la velocità nei moti atmosferici.<br />

Il Tenani, nel 1924, fu chiamato all’Istituto Idrografico<br />

della Marina <strong>come</strong> professore di meteorologia e<br />

geofisica e diede notevole impulso alla sezione geofisica<br />

dell’istituto, provvedendo anche a pubblicare diversi manuali<br />

di fondamentale importanza. Il periodo successivo<br />

alla grande guerra <strong>è</strong> meno ben documentato del precedente.<br />

Verso <strong>il</strong> 1923, l’Osservatorio divenne sede dei corsi<br />

della scuola aerologisti. I corsi di formazione e perfezionamento<br />

per ufficiali geofisici che vi si tennero più tardi,<br />

videro tra gli insegnanti figure <strong>come</strong> i professori F<strong>il</strong>ippo<br />

Eredia, Raul B<strong>il</strong>ancini e Oreste De Pasquale. I danni causati<br />

dalla Seconda Guerra Mondiale furono notevoli e le attività<br />

dell’Osservatorio ripresero solo nel 1952, con la realizzazione<br />

di strumenti di nuova concezione, l’organizzazione<br />

di reti di misura e la riparazione e sperimentazione di radiosonde,<br />

apparecchiature ideate per la misura della pressione,<br />

temperatura, direzione e intensità del vento e umidità<br />

che, portate nell’atmosfera da un pallone-sonda,<br />

trasmettono a terra i r<strong>il</strong>evamenti effettuati ai vari livelli.<br />

Altri compiti d’indagine assegnati furono la misura dell’elettricità<br />

atmosferica, della turbolenza nei bassi strati<br />

e della radiazione solare. Iniziò un crescente potenziamento<br />

dell’Osservatorio, che fu dotato di officine e laboratori<br />

propri, sotto <strong>il</strong> cui coordinamento scientifico vennero<br />

istituiti gli osservatori di Monte Cimone, di Cagliari,<br />

di Messina e di Taranto. Nel 1979 l’Osservatorio completò<br />

<strong>il</strong> <strong>suo</strong> potenziamento e assunse l’attuale configurazione.<br />

Dal 1985 l’Ente ha assunto <strong>il</strong> nome di “Reparto Sperimentazioni<br />

di Meteorologia Aeronautica” (ReSMA). Attualmente<br />

<strong>il</strong> Reparto, dipendente dal CNMCA, assicura la gestione<br />

operativa di una stazione per le osservazioni meteorologiche<br />

che effettua servizio 24 ore su 24. Nell’ambito dei propri<br />

compiti istituzionali, continua a garantire <strong>il</strong> controllo<br />

di qualità delle osservazioni meteorologiche, a certificare,<br />

per <strong>il</strong> Servizio Meteorologico, la rispondenza della

strumentazione meteo agli standard nazionali e internazionali<br />

e ad effettuare campagne di misurazioni speciali<br />

che consentono di valutare le diverse prestazioni degli apparati<br />

osservativi di interesse.<br />

Tra queste, si ricorda l’ultima campagna internazionale,<br />

organizzata dall’OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale),<br />

per <strong>il</strong> confronto tra pluviometri di diversa fattura<br />

e concezione tecnica, mirata soprattutto alla misura dell’intensità<br />

di precipitazione (fondamentale per gli eventi<br />

estremi) nonché la misura accurata del consueto valore cumulato<br />

su tempi lunghi. Il Reparto gestisce, inoltre, una<br />

Unità Meteo Mob<strong>il</strong>e operativa, ovvero un mezzo attrezzato<br />

per le osservazioni e le previsioni, di cui può avvalersi anche<br />

personale meteorologico proveniente dagli Enti territoriali,<br />

consentendo <strong>il</strong> supporto e l’assistenza meteorologica<br />

per diverse esigenze sul territorio nazionale, anche<br />

non legato a quelle di F. A.. Ultimamente si può citare l’impiego<br />

in supporto alle operazioni di aiuto per <strong>il</strong> disastroso<br />

terremoto de L’Aqu<strong>il</strong>a, disponendosi in piena operatività in<br />

meno di due ore dall’ordine di missione per la zona interessata<br />

dal sisma, con grande beneficio per quanti si sono<br />

trovati ad operare in condizioni di grave disagio materiale<br />

e morale per fornire <strong>il</strong> migliore soccorso alle popolazioni<br />

colpite. Inoltre <strong>il</strong> ReSMA gestisce e cura gli archivi della<br />

rete di osservazioni speciali, <strong>come</strong> per l’ozono (tre stazioni:<br />

Vigna di Valle, Monte Cimone e Messina), la radiazione<br />

solare globale e durata del soleggiamento (30 stazioni),<br />

l’anidride carbonica (1 stazione: Monte Cimone) e<br />

l’analisi chimica delle precipitazioni. Nell’ambito del programma<br />

dell’Organizzazione Mondiale di Meteorologia,<br />

denominato (Global Atmosphere Watch) GAW (veglia mondiale<br />

dell’atmosfera), i dati di ozono vengono inviati al<br />

Centro di Raccolta Mondiale di Downsvieu in Canada, quelli<br />

Foto d’epoca dell’attuale sede del ReSMA.<br />

di radiazione solare globale e durata del soleggiamento al<br />

(World Radiation Data Center) WRDC di San Pietroburgo in<br />

Russia e quelli di precipitazione al Centro Mondiale di raccolta<br />

di Albany (New York).<br />

70 anni di storia della Rivista di Meteorologia Aeronautica<br />

Gaetano Cosimo Cacciola<br />

La Rivista di Meteorologia<br />

Aeronautica <strong>è</strong> l’organo<br />

di informazione tecnicoscientifico<br />

professionale<br />

del Servizio Meteorologico<br />

dell’Aeronautica. La pubblicazione,<br />

diffusa in Italia<br />

e all’estero, costituisce un<br />

insostituib<strong>il</strong>e strumento di<br />

informazione per la collettività<br />

meteorologica nazionale<br />

e un valido terreno di<br />

confronto per tutti gli operatori del settore. Nella sua duplice<br />

veste, specialistica e divulgativa, essa consente la<br />

presentazione di lavori e ricerche originali, promuove la<br />

meteorologia italiana e fa conoscere le attività e le linee<br />

di sv<strong>il</strong>uppo del Servizio Meteorologico. Le funzioni di editore<br />

sono svolte, su delega del Ministro, dal capo del Servizio<br />

Meteorologico, attualmente <strong>il</strong> generale ispettore<br />

Massimo Capaldo, mentre <strong>il</strong> direttore responsab<strong>il</strong>e <strong>è</strong> <strong>il</strong><br />

brigadier generale Costante De Simone che ricopre anche<br />

l’incarico di direttore del Centro Nazionale di Meteorologia<br />

e Climatologia Aeronautica di Pratica di Mare (RM).<br />

Quest’anno ricorre <strong>il</strong> 70° anno di attività della Rivista, <strong>il</strong><br />

cui primo numero vide la luce nel luglio del 1937. Da allora<br />

“molte pagine” sono state scritte e vogliamo di seguito<br />

ricordare <strong>il</strong> cammino della Rivista, diviso in serie secondo<br />

una variazione cromatica della copertina.<br />

La prima serie, “bianco-celeste” (1937-1943) (vedi immagine<br />

soprastante), risultava molto curata, nel classico<br />

st<strong>il</strong>e dell’epoca e sulla copertina, di un colore bianco-celeste<br />

con varie tonalità, oltre al titolo in alto, un bel disegno<br />

simbolizzante <strong>il</strong> diuturno impegno del Servizio e dei<br />

meteorologi di quel tempo (figura in apertura). A suggellare<br />

l’opera, la firma prestigiosa del prof. F<strong>il</strong>ippo Eredia,<br />

vero animatore e promotore dell’iniziativa editoriale nonché<br />

primo direttore della Rivista. Con questa veste tipografica<br />

la Rivista continua le sue pubblicazioni fino al 1943<br />

quando, per i noti avvenimenti conseguenti all’armistizio<br />

dell’8 settembre, sospende l’attività. In questa prima fase

furono pubblicati complessivamente<br />

26 fascicoli.<br />

Dopo la sosta forzata dovuta<br />

agli eventi bellici, la<br />

ripresa delle pubblicazioni<br />

avvenne nel 1948, con la<br />

seconda serie, “avorio”<br />

(1948-1975).<br />

Dopo la morte improvvisa<br />

del prof. F<strong>il</strong>ippo Eredia,<br />

(14 febbraio 1948), gli<br />

successe <strong>come</strong> direttore <strong>il</strong><br />

prof. Raoul B<strong>il</strong>ancini, già allievo di Eredia e insigne studioso,<br />

<strong>il</strong> quale diresse egregiamente <strong>il</strong> periodico fino alla<br />

fine del 1967. La veste tipografica cambiò radicalmente .<br />

Aspetto sobrio, con la copertina realizzata prevalentemente<br />

di un unico colore di fondo avorio su carta molto<br />

sott<strong>il</strong>e, tant’<strong>è</strong> che i pochi numeri superstiti presentano<br />

qualche problema di consistenza. Si decise di dare al periodico<br />

una nuova impronta; così <strong>come</strong> recita la premessa<br />

del primo fascicolo della nuova serie, <strong>il</strong> proposito principale<br />

fu quello di recuperare <strong>il</strong> tempo perduto nel progetto<br />

scientifico a causa degli eventi di guerra. La collaborazione<br />

fu aperta a tutti gli studiosi della materia, non necessariamente<br />

del Servizio, sia italiani sia stranieri. Si diede ampio<br />

spazio alla recensione di libri e articoli e ai notiziari<br />

sull’attività meteorologica in campo internazionale. Nacquero<br />

le due storiche rubriche: <strong>il</strong> Notiziario e In margine<br />

e, con <strong>il</strong> fascicolo numero due del 1948, a firma dell’ormai<br />

celeberrimo col. Edmondo Bernacca, anche Il tempo in Italia,<br />

una delle più seguite sezioni della Rivista e che, ancor<br />

oggi, offre un’analisi retrospettiva delle condizioni meteorologiche<br />

sul nostro Paese. Il col. Bernacca curò ininterrottamente<br />

la rubrica per ben 19 anni, fino al dicembre<br />

del 1967. Complessivamente, in questo secondo periodo<br />

furono pubblicati 108 fascicoli e tre supplementi. Alla fine<br />

del 1967, dopo 19 anni di assiduo e fecondo impegno, <strong>il</strong><br />

prof. B<strong>il</strong>ancini lasciò la Rivista. A seguito della costituzione<br />

del Centro Nazionale per la Fisica dell’Atmosfera e la Meteorologia<br />

(CeNFAM), attualmente IFA, in seno al Consiglio<br />

Nazionale delle Ricerche (CNR), <strong>il</strong> campo di studi della rivista<br />

si ampliò notevolmente. Dalla stretta collaborazione<br />

con <strong>il</strong> Servizio Meteorologico si sv<strong>il</strong>upparono numerosi<br />

studi e ricerche scientifiche, i cui risultati furono puntualmente<br />

pubblicati sulla Rivista.<br />

Con riferimento agli aspetti legali, dal 1968 la direzione<br />

del periodico fu istituzionalmente destinata al capo<br />

del Servizio Meteorologico in carica. Fu così che al prof. B<strong>il</strong>ancini<br />

successe <strong>il</strong> gen. prof. Giorgio Fea fino alla fine del<br />

<br />

1971. Successivamente, alla direzione del periodico si<br />

sono succeduti: <strong>il</strong> gen. Antonio Serra fino alla fine del<br />

1973; <strong>il</strong> gen. Giuseppe Cena fino alla fine del 1977; <strong>il</strong> gen.<br />

Vittorio Mastino fino al settembre del 1978; <strong>il</strong> gen. Raffaele<br />

Ferraris fino al dicembre 1979; <strong>il</strong> gen. Roberto Pirro<br />

fino al settembre 1983; <strong>il</strong> gen. Abele Nania fino al dicembre<br />

1986; <strong>il</strong> gen. Sabino Palmieri fino al dicembre 1988; <strong>il</strong><br />

gen. Francesco Fantauzzo fino al dicembre 1991; <strong>il</strong> gen.<br />

Giuseppe Faraco fino al giugno 1993; <strong>il</strong> gen. Carlo Finizio<br />

fino al febbraio 1999.<br />

Dal primo marzo 1999, data di chiusura dell’Ispettorato<br />

Telecomunicazioni e Assistenza al Volo (ITAV) e di nascita<br />

dell’Ufficio Generale per la Meteorologia (UGM), oggi 2°<br />

Reparto dell’Ufficio generale Spazio Aereo e Meteorologia<br />

(USAM), la funzione di editore, precedentemente svolta<br />

dall’Ispettore, <strong>è</strong> stata assegnata, su delega del Ministro, direttamente<br />

al capo del Servizio Meteorologico, <strong>il</strong> quale nomina,<br />

a sua volta, <strong>il</strong> direttore responsab<strong>il</strong>e. Così, fino al 15<br />

maggio 2001 la funzione di editore <strong>è</strong> stata svolta dal gen.<br />

Roberto Epifani; successivamente, dal gen. Roberto Sorani,<br />

quindi dal gen. Massimo Capaldo, attuale capo del Reparto<br />

Meteorologia dell’USAM. L’incarico di direttore responsab<strong>il</strong>e<br />

<strong>è</strong> stato assegnato al col. Stefano Zanni fino al dicembre<br />

1999, dopodiché fino a oggi, l’incarico <strong>è</strong> ricoperto dal<br />

brigadier generale Costante<br />

De Simone, attuale<br />

direttore del CNMCA. All’inizio<br />

del 1976 la veste<br />

tipografica della rivista<br />

cambiò nuovamente e<br />

siamo alla terza serie, “blu<br />

ardesia” (1976-1983), con<br />

la copertina blu ardesia<br />

con riquadro bianco a<br />

tutta pagina, titolo in<br />

bianco e, in basso al centro,<br />

per la prima volta, <strong>il</strong><br />

logo del Servizio Meteorologico. Con <strong>il</strong> numero 2 del 1978<br />

finalmente appare anche <strong>il</strong> primo disegno a colori; fino ad<br />

allora infatti, la stampa della rivista, eccezion fatta per la<br />

copertina, era stata eseguita rigorosamente in bianco e<br />

nero anche per i disegni e le fotografie. E’ questo <strong>il</strong> periodo<br />

durante <strong>il</strong> quale si consolida la collaborazione tra <strong>il</strong> Servizio<br />

Meteorologico e <strong>il</strong> Centro internazionale di cultura<br />

scientifica “Ettore Majorana” di Erice; <strong>il</strong> numero 2-3 del<br />

1980 della Rivista, fu interamente dedicato al primo corso<br />

della scuola, dal titolo Previsioni a breve e lungo termine<br />

nell’area mediterranea; l’edizione, interamente in lingua<br />

inglese, consentì di portare a conoscenza dei lettori

una considerevole parte della produzione scientifica<br />

emersa durante lo svolgimento del corso. Analoga iniziativa<br />

si ebbe con la pubblicazione<br />

del numero 2-3 del<br />

1982 che presentò i risultati<br />

del terzo corso della<br />

scuola di Erice dal titolo<br />

Previsioni meteorologiche<br />

con modelli a griglia fine.<br />

La serie si concluse con <strong>il</strong><br />

fascicolo numero 3 del<br />

1983. In questa terza fase<br />

furono pubblicati complessivamente<br />

26 fascicoli.<br />

Con la quarta serie “blu<br />

notte” (1984-2001), la copertina risulta più moderna, con<br />

titolo in alto e la parte restante occupata da un’immagine<br />

fotografica spesso attinente ad uno degli argomenti trattati<br />

all’interno. La serie ebbe varie vicissitudini e, dal<br />

1988, si stab<strong>il</strong>izzò con la pubblicazione di solo due fascicoli<br />

semestrali. Complessivamente, fino al 2001, la serie<br />

ha visto la pubblicazione di 39 fascicoli e 9 supplementi.<br />

Con <strong>il</strong> supplemento del 1994 fu data una nuova impostazione<br />

alla Rivista; atteso l’interesse crescente per l’andamento<br />

degli eventi atmosferici, <strong>il</strong> contenuto della rubrica<br />

Il tempo in Italia fu progressivamente arricchito con dati<br />

climatici e medie statistiche e si diede corso alla pubblicazione<br />

di un inserto parallelo alla rivista, supplemento appunto,<br />

dal titolo Sommario climatologico. L’esperimento<br />

piacque ai lettori e, dal 1996, <strong>il</strong> sommario assunse dignità<br />

quasi pari a quella della Rivista e la sua pubblicazione divenne<br />

regolare fino al 1999. Nel 1997, oltre al normale supplemento<br />

climatologico del fascicolo 1-2, fu pubblicato un<br />

secondo supplemento dal titolo: Informazioni sul Servizio<br />

Meteorologico dell’Aeronautica; si trattava di un’ut<strong>il</strong>e<br />

monografia che riassumeva sinteticamente <strong>il</strong> ruolo e i<br />

compiti del momento svolti dal Servizio Meteorologico, con<br />

particolare riferimento alla<br />

cooperazione in campo internazionale.<br />

In concomitanza<br />

con la soppressione<br />

dell’ITAV e la nascita dell’UGM<br />

nell’ambito del Comando<br />

Squadra Aerea, la<br />

pubblicazione della Rivista <strong>è</strong><br />

ripresa con nuovo impulso<br />

sotto la direzione, dal 2000,<br />

dell’allora Col. Costante De<br />

Simone. Con la quinta serie,<br />

“blu manganese” (2002-2007), viene ripristinata la cadenza<br />

trimestrale del periodico in modo da poter informare<br />

con maggior tempestività i lettori sui principali avvenimenti<br />

in campo nazionale e internazionale. Con <strong>il</strong><br />

primo numero del 2002 si <strong>è</strong> anche deciso di aggiornare la<br />

veste tipografica. Il logo del Servizio Meteorologico, ormai<br />

conosciuto in tutto <strong>il</strong> mondo, <strong>è</strong> stato inserito direttamente<br />

nel titolo e in ultima di copertina; si <strong>è</strong> deciso di inserire<br />

l’indirizzo web del nuovo sito del Servizio Meteorologico<br />

www.meteoam.it, sul quale la Rivista <strong>è</strong> integralmente<br />

consultab<strong>il</strong>e on-line. Anche le pagine interne sono state rivisitate<br />

e, dato <strong>il</strong> crescente interesse per gli avvenimenti<br />

meteorologici nella vita di tutti i giorni, la rubrica climatologica<br />

<strong>è</strong> stata arricchita e ampliata; la parte statisticoclimatologica<br />

<strong>è</strong> stata estesa a tutti gli osservatori meteorologici<br />

dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare e quella relativa al tempo<br />

in Italia <strong>è</strong> stata pure ampiamente rivisitata e ampliata, sia<br />

nella parte descrittiva sia nella parte di presentazione dei<br />

campi barici e dell’analisi frontale.<br />

Con la soppressione dell’UGM e la nascita dell’Ufficio<br />

Generale Spazio Aereo e Meteorologia e <strong>il</strong> successivo trasferimento,<br />

nell’autunno del 2008, dalla sede di Centocelle<br />

a quella di Palazzo A.M., sono stati ulteriormente sv<strong>il</strong>uppati<br />

e consolidati i rapporti<br />

di collaborazione con la redazione<br />

della Rivista Aeronautica.<br />

Con la sesta serie,<br />

“aeronautica” (2007-2009)<br />

<strong>è</strong> stata nuovamente cambiata<br />

e migliorata la veste<br />

editoriale, resa più leggera<br />

e al passo con i tempi; si <strong>è</strong><br />

migliorata l’architettura<br />

delle pagine interne e l’impostazione<br />

grafica dei lavori<br />

proposti ai lettori, sempre<br />

in un’ottica di apertura e di collaborazione con tutta<br />

la comunità scientifica della meteorologia. E’ stato ampliato<br />

<strong>il</strong> notiziario ed <strong>è</strong> stato portato a termine con successo,<br />

<strong>il</strong> progetto di attualizzazione della rubrica statistico-climatologica.<br />

In pratica, all’inizio del 2008 <strong>è</strong> stato<br />

pubblicato un ricco supplemento contenente tutti i dati<br />

dell’intera annata 2007. Nel contempo, sui fascicoli base<br />

si <strong>è</strong> dato corso alla pubblicazione della nuova rubrica climatologica<br />

che adesso riporta dati e statistiche del trimestre<br />

di copertina nonché una ricca descrizione sinottica<br />

degli eventi meteorologici dello stesso periodo. In tal<br />

modo, l’immediatezza dell’informazione meteorologica<br />

coglie <strong>il</strong> lettore nel ricordo vivo degli eventi.

Per concludere queste brevi note storiche, si può affermare<br />

che la Rivista di Meteorologia Aeronautica, per quasi<br />

70 anni, con l’eccezione della breve parentesi della seconda<br />

guerra mondiale, ha sempre rappresentato un periodico<br />

unico nel <strong>suo</strong> genere nel panorama delle pubblicazioni<br />

scientifiche italiane ed internazionali. Da sempre<br />

all’avanguardia quanto a contenuti e attualità dei lavori<br />

presentati, <strong>è</strong> stata ed <strong>è</strong> una pubblicazione molto apprezzata<br />

in Italia e all’estero. Con <strong>il</strong> presente numero, si inaugura<br />

la settima serie (<strong>2010</strong>)<br />

che presenta delle importanti<br />

novità, sia dal punto<br />

di vista editoriale con una<br />

nuova grafica, sia nei contenuti<br />

con l’aggiunta, nella ormai<br />

consolidata rubrica climatologica,<br />

della verifica<br />

mens<strong>il</strong>e dell’attendib<strong>il</strong>ità<br />

del modello ad alta risoluzione<br />

COSMO-ME.<br />

I 60 anni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale<br />

Massimo Capaldo<br />

Nel <strong>2010</strong> corrono i 60 anni<br />

dalla istituzione dell’Organizzazione<br />

Meteorologica<br />

Mondiale (OMM) la cui Convenzione<br />

fu ratificata <strong>il</strong> 23<br />

marzo 1950, giorno in cui da<br />

quell’anno, conseguentemente,<br />

si celebra la Giornata<br />

Meteorologica Mondiale.<br />

L’OMM, che attualmente consta<br />

di 189 membri, ovvero<br />

da tutti i Paesi che possano<br />

annoverare un servizio meteorologico organizzato, venne<br />

designata quale agenzia specializzata delle Nazioni Unite<br />

nell’anno successivo. Ciò in riconoscimento della sua potenzialità<br />

a contribuire ai processi di pace e benessere dell’umanità.<br />

Sessanta anni sono tanti. Tuttavia ne furono necessari<br />

più che altrettanti per giungere a tale importante<br />

risultato. In effetti, insieme a fondamentali scoperte tecnologiche,<br />

quali ad esempio l’invenzione del telegrafo<br />

(Morse, 1843) con le connesse potenzialità di scambio in<br />

tempi brevi di misure meteorologiche prese da Paesi diversi,<br />

furono i due Congressi intergovernativi di Vienna<br />

(1873) e Roma (1879) a tracciare <strong>il</strong> solco che quasi ottanta<br />

<br />

anni dopo ha portato alla costituzione dell’OMM. A Vienna<br />

ci si accordò su una sostanziale definizione di standard<br />

strumentali e osservativi, nonché sullo scambio delle misure<br />

effettuate e, con l’occasione, fu istituita la Organizzazione<br />

Meteorologica Internazionale (OMI). Un risultato<br />

fondamentale del Congresso tenuto a Roma nel 1879 fu<br />

l’istituzione di un Comitato Meteorologico Internazionale<br />

(IMC), precursore dell’attuale Consiglio Esecutivo dell’OMM,<br />

con la responsab<strong>il</strong>ità di rivedere periodicamente<br />

i progressi della OMI.<br />

Il Congresso di Roma (1879)<br />

Nonostante i primi due Congressi citati avessero carattere<br />

governativo, <strong>il</strong> Comitato Meteorologico Internazionale<br />

prese la decisione che, a tutti gli effetti, era più opportuno<br />

ed efficace che l’OMI funzionasse <strong>come</strong> Organizzazione<br />

Non-Governativa. Nel 1935 l’OMI decise di invitare i governi<br />

dei Paesi interessati a designare i direttori dei Servizi<br />

Meteorologici Nazionali a rappresentarli. Tale pratica,<br />

mantenuta in ambito OMM, porta attualmente a designare<br />

i Rappresentanti Permanenti in ottemperanza a tale prassi<br />

e alla Convenzione in vigore. Nel 1935, i direttori si riunirono<br />

in Commissioni Regionali, successivamente denominate<br />

Associazioni Regionali. La prima fu l’Africa che tuttora<br />

rappresenta la prima Associazione Regionale dell’OMM.<br />

Nel 1947 erano state ormai costituite sei Associazioni Regionali<br />

mentre l’attività meteorologica, dal momento che<br />

l’OMI non aveva un effettivo Segretariato, veniva svolta da<br />

Commissioni Tecniche cui partecipavano esperti inviati<br />

dai diversi direttori dei Servizi Meteorologici Nazionali su<br />

base volontaria. Le Commissioni affrontavano un ampio panorama<br />

di attività nei settori meteorologici sinottici legati<br />

all’agricoltura, all’oceanografia, all’aviazione con connessi<br />

interessi per le comunicazioni e per la climatologia.<br />

Altri soggetti applicativi includevano la radiazione terrestre,<br />

l’ozono, <strong>il</strong> magnetismo terrestre e l’elettricità at-<br />

Immagine del primo Congresso del WMO (World Meteorological<br />

Organization) tenutosi a Roma nel 1879.

mosferica. La ricerca era alle fondamenta dell’OMI che iniziò<br />

due importanti progetti nelle regioni polari collaborando<br />

con varie organizzazioni, e tale interesse si trasferì<br />

naturalmente all’OMM dei nostri tempi e fu strumentale al<br />

riconoscimento, già dal 1951, della nuova organizzazione<br />

quale agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l’acqua,<br />

<strong>il</strong> tempo e <strong>il</strong> clima. Il numero dei membri <strong>è</strong> cresciuto<br />

rapidamente dai 37 del 1950 (l’Italia fu subito membro) ai<br />

<strong>suo</strong>i attuali 189, che includono 183 Stati e 6 Territori, ma<br />

<strong>è</strong> interessante osservare che, nell’ambito dell’organizzazione,<br />

tornata ad essere formalmente intergovernativa,<br />

sono state mantenute,<br />

quali organi costitutivi,<br />

le Associazioni<br />

Regionali e le<br />

Commissioni Tecniche,<br />

mentre a coadiuvare<br />

<strong>il</strong> Congresso,<br />

organo supremo dell’organizzazione,abbiamo<br />

da un lato <strong>il</strong><br />

Consiglio Esecutivo,<br />

moderno discendente<br />

Il gen. isp. Massimo Capaldo,<br />

Capo del Reparto Meteorologia<br />

dello SMA - USAM.<br />

del Comitato Internazionale<br />

dell’OMI, e <strong>il</strong><br />

Segretariato che con-<br />

duce l’importante opera di coordinamento internazionale<br />

necessaria ad assicurare la definizione, <strong>il</strong> consolidamento<br />

e <strong>il</strong> perseguimento dei diversi standard strumentali e procedurali<br />

nonché l’adeguamento delle capacità idro-meteoclimatiche<br />

degli Stati Membri. L’OMM ha sempre ben figurato<br />

nel <strong>suo</strong> periodo di attività: attraverso gli anni e grazie<br />

alle volontà del Congresso sono stati costruiti tutti quegli<br />

elementi funzionali volti ad assicurare lo scambio delle informazioni<br />

meteo-climatiche e idrologiche senza conoscere<br />

frontiere e senza limitazioni di carattere politico. In<br />

tal senso, negli anni sono stati avviati importanti ed essenziali<br />

Programmi di Cooperazione, primo fra tutti la Veglia<br />

Meteorologica Mondiale (1967) di enorme successo<br />

nell’assicurare, a carico dei membri, l’effettuazione, lo<br />

scambio globale delle osservazioni (Sistema Osservativo<br />

Globale), la loro disseminazione (Sistema di Telecomunicazioni<br />

Globale) e <strong>il</strong> loro processamento con analisi e modelli<br />

di previsione (Sistema Globale di Processamento<br />

Dati). Ciò ha consentito la messa a punto di previsioni di<br />

qualità sempre crescente, fino a raggiungere, oggi, con<br />

previsioni di sette giorni, una qualità equivalente a quella<br />

di previsioni per <strong>il</strong> giorno dopo caratteristica di sessanta<br />

anni fa. La guadagnata accuratezza ha reso le previsioni<br />

del tempo cruciali nel settore della sicurezza ma anche<br />

fondamentali nei settori socio-economici fino a rendere la<br />

meteorologia un elemento centrale alle diverse attività del<br />

mondo moderno. Le iniziative dell’OMM nel tempo sono<br />

state molteplici e di grande r<strong>il</strong>ievo. Menzionarle tutte richiederebbe<br />

molto più spazio di quello dedicab<strong>il</strong>e in questa<br />

breve nota. Tuttavia occorre citare certamente quelle<br />

che hanno maggiormente connotato l’organizzazione nella<br />

propria crescita a supporto degli Stati Membri. A valle<br />

della Prima Conferenza Mondiale sul Clima (1979), l’OMM<br />

ha intrapreso <strong>il</strong> Programma Climatico Mondiale (WCP) dedicato<br />

alla comprensione del sistema climatico per l’esigenza<br />

della società a interagire con la variab<strong>il</strong>ità del clima<br />

e delle sue mutazioni. A seguire, nello sforzo di comprensione<br />

e approfondimento delle problematiche ambiental<strong>il</strong>’OMM,<br />

ha intrapreso <strong>il</strong> Programma di Ricerca sull’Atmosfera<br />

(AReP) per <strong>il</strong> coordinamento e lo stimolo della ricerca<br />

sulla composizione dell’atmosfera e sulle previsioni numeriche<br />

con particolare attenzione sugli eventi estremi e<br />

i connessi impatti socio-economici, fondandolo su una<br />

componente di monitoraggio esercitata attraverso la rete<br />

di Veglia Atmosferica Globale (GAW) e sullo stimolo alla ricerca<br />

avanzata nei settori della modellistica atmosferica.<br />

Nel 1983, per agevolare gli Stati Membri nella costruzione<br />

delle applicazioni collegate alla fornitura dei Servizi Meteorologici<br />

Nazionali, l’OMM ha lanciato anche <strong>il</strong> Programma<br />

per le Applicazioni Meteorologiche (AMeP) che fornisce<br />

<strong>il</strong> supporto e <strong>il</strong> coordinamento necessari ai settori<br />

collegati alle risorse agricole e alimentari, la sicurezza ed<br />

efficienza alle attività di volo e alle operazioni collegate<br />

all’oceanografia nonché alla sicurezza dell’uomo in mare<br />

e lo sv<strong>il</strong>uppo delle infrastrutture e dei servizi pubblici dedicati.<br />

Facendo un salto ai tempi più recenti, vogliamo ricordare<br />

le importanti iniziative riferite al Programma di Riduzione<br />

dei Rischi determinati dai Disastri Naturali (DRRP)<br />

in cui <strong>il</strong> Servizio Meteorologico dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare <strong>è</strong><br />

stato tra i contributori più attivi portando la vasta esperienza<br />

maturata nel rapporto efficace e proficuo con <strong>il</strong> Dipartimento<br />

della Protezione Civ<strong>il</strong>e della Presidenza del<br />

Consiglio dei Ministri. Tale programma <strong>è</strong> ora trasversale<br />

alle diverse componenti e programmi dell’OMM istituendo<br />

procedure di messa a punto di specifici sistemi di allertamento<br />

(tsunami, uragani tropicali, ecc.) attraverso una<br />

fitta rete di enti responsab<strong>il</strong>i e centri regionali specializzati<br />

in collegamento con istituti contribuenti a diverso titolo.<br />

In tal senso l’OMM ha messo a profitto anni di cooperazione<br />

con altri importanti organizzazioni in uno<br />

sv<strong>il</strong>uppo sinergico di iniziative che altrimenti non avreb-

ero potuto trovare completo soddisfacimento all’interno<br />

della sola OMM. Per tutte basti menzionare <strong>il</strong> Programma<br />

della Ricerca sul Clima Globale in cooperazione con <strong>il</strong><br />

Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche (ICSU) e<br />

l’UNESCO e l’International Panel for Climate Change<br />

(IPCC) co-sponsorizzato con <strong>il</strong> Programma Ambientale delle<br />

Nazioni Unite (UNEP) che nel 2007 ha ricevuto <strong>il</strong> premio<br />

Nobel per la Pace (insieme ad Al Gore ex vice-presidente<br />

degli Stati Uniti) per i «loro sforzi di costruzione e disseminazione<br />

di una più vasta conoscenza della variab<strong>il</strong>ità climatica<br />

antropogenica e per aver posto le fondamenta all’individuazione<br />

delle misure da prendere per contrastare<br />

tale variab<strong>il</strong>ità».<br />

Non occorre evidenziare che <strong>il</strong> successo dell’OMM sia<br />

stato costruito sul coinvolgimento dei diversi Paesi alle proprie<br />

attività, sullo sv<strong>il</strong>uppo di una cooperazione funzionale<br />

ad assicurare <strong>il</strong> progresso anche dei paesi in via di sv<strong>il</strong>uppo<br />

o con economie in transizione, garantendo la possib<strong>il</strong>ità ai<br />

Servizi Idro-Meteorologici nazionali di dotarsi degli strumenti<br />

necessari ad assistere i governi locali nei propri<br />

progetti di sv<strong>il</strong>uppo sostenib<strong>il</strong>e<br />

delle diverse attività socio-economiche.<br />

Ciò usufruendo<br />

di importanti<br />

contributi del Programma di<br />

Sv<strong>il</strong>uppo delle Nazioni Unite<br />

(UNDP), della Banca Mondiale,<br />

del Programma Alimentare<br />

Mondiale (PAM) e<br />

anche, più recentemente,<br />

della Commissione Europea.<br />

L’attuale sede del WMO a<br />

Ginevra.<br />

I professionisti del volo acrobatico: 50 anni della PAN<br />

Alessandro Cornacchini<br />

Un altro evento di<br />

particolare r<strong>il</strong>evanza<br />

per l’A.M. italiana che<br />

si celebra in quest’anno<br />

<strong>è</strong> <strong>il</strong> 50° anniversario<br />

della creazione delle<br />

note “Frecce Tricolori”,<br />

uno dei fiori all’occhiello<br />

della Forza Armata<br />

insieme al Servizio<br />

Meteorologico. In<br />

realtà <strong>il</strong> volo acrobatico<br />

ha origini più remote:<br />

era infatti <strong>il</strong> novembre 1929 quando i sergenti Citi e Briz-<br />

<br />

zolari, a bordo di due velivoli Fiat CR.20 del 1° Stormo Caccia,<br />

effettuarono alcuni passaggi a bassa quota sull’aeroporto<br />

di Campoformido realizzando una serie di looping a<br />

distanza, allora, proibitiva, ala contro ala. I due p<strong>il</strong>oti volevano<br />

mettere in evidenza in modo così spettacolare che<br />

un volo tanto spericolato era in realtà un’esigenza della<br />

“caccia”, che avrebbe permesso di ottenere <strong>il</strong> massimo nel<br />

combattimento aereo. Il colonnello Rino Corso Fougler,<br />

loro comandante, sposò in pieno quella tesi e la rappresentò<br />

ai superiori riuscendo a convincerli. Nacque così la<br />

stagione epica del volo acrobatico m<strong>il</strong>itare. Le prime pattuglie<br />

acrobatiche furono inizialmente individuate nell’ambito<br />

dei reparti da caccia: alla pattuglia del 1° Stormo<br />

seguì, nel ´36, la formazione del 4° Stormo e poi quella del<br />

6° e del 53° Stormo, che suscitarono da subito ammirazione<br />

e apprezzamento, in Italia e all’estero. Dopo la 2a Guerra Mondiale, in perfetta concordanza con la rinascita<br />

dell’Aeronautica, manifestazioni nazionali e internazionali<br />

fecero da ribalta a compagini alate leggendarie e l’acrobazia<br />

collettiva riprese dunque rapidamente quota.<br />

Negli anni 50, l’Italia veniva rappresentata dalla pattuglia<br />

del “Cavallino Rampante” della 4a Aerobrigata equipaggiata<br />

con De Hav<strong>il</strong>land DH-100 Vampire; dai Getti Tonanti<br />

della 5a Aerobrigata dotata di Republic F-84G<br />

Thunderjet; dalle Tigri Bianche della 51a Aerobrigata, con<br />

gli stessi velivoli; dal “Cavallino Rampante” della 4a Aerobrigata<br />

con i North American F-86E Sabre; dai “Diavoli<br />

Rossi” della 6a Aerobrigata con i Republic F-84F Thunderstreak;<br />

dai “Lancieri Neri” della 2a Aerobrigata su velivoli<br />

Sabre e infine di nuovo dai “Getti Tonanti” della 5a Aerobrigata<br />

con gli F-84F. Gli innumerevoli impegni della formazione<br />

acrobatica rendevano però sempre più diffic<strong>il</strong>e<br />

mantenere la formula dell’alternanza tra i reparti da caccia.<br />

Si rendeva perciò necessaria la costituzione di una pattuglia<br />

“dedicata”. Nel 1960 la pattuglia titolare era quella<br />

dei “Getti Tonanti” con i <strong>suo</strong>i F-84F, <strong>come</strong> pattuglia di<br />

Modello F-86 delle Frecce Tricolori 1958 - 1959.

iserva <strong>il</strong> “Cavallino Rampante” montata sugli F-86E. Questa<br />

pattuglia formò <strong>il</strong> nucleo del 313° Gruppo Addestramento<br />

Acrobatico “Frecce Tricolori” che nel 1961 lo Stato<br />

Maggiore dell’Aeronautica costituì con sede stab<strong>il</strong>e sull’aeroporto<br />

di Rivolto. Le “Frecce Tricolori” erano ben evidenti<br />

sulla livrea del Sabre: fondo blu con le strisce tricolori<br />

sul ventre delle superfici orizzontali e fregio sui fianchi<br />

che rappresentava un rombo celeste allungato con decorazione<br />

in nero e rosso all’interno, quindi le tre saette tricolori<br />

della PAN. La prima macchina in dotazione, la versione<br />

canadese del caccia statunitense F-86 E Sabre<br />

(sciabola), era caratterizzata dalla “coda volante” (piani<br />

orizzontali interamente mob<strong>il</strong>i e servocomandati), dal parabrezza<br />

a tre pannelli già introdotto sulle ultime serie (A-<br />

6 e A-7) di F-86A e dal radar di direzione tiro inserito nel<br />

“labbro” superiore della presa d’aria e collegato a un traguardo<br />

di puntamento computerizzato. Queste innovazioni<br />

erano state apportate per dare più efficacia al Sabre<br />

consolidando la sua superiorità complessiva rispetto al<br />

MIG-15 la cui comparsa nei cieli coreani aveva messo in<br />

crisi le forze aeree alleate. Nel 1964 le “Frecce Tricolori”<br />

acquisiscono una nuova macchina, <strong>il</strong> velivolo Fiat G 91 PAN<br />

e una diversa livrea: i rombi sulla fusoliera furono sostituiti<br />

da tre frecce st<strong>il</strong>izzate con i colori nazionali e la deriva fu<br />

contraddistinta da numeri individuali di colore giallo. La<br />

versione PAN del G 91, di esclusiva dotazione della Pattuglia<br />

Acrobatica, si differenzia dal G 91R per i comandi “desensib<strong>il</strong>izzati”<br />

con smorzatori di beccheggio (pitch damper),<br />

e per un impianto per i fumi colorati. Le armi, con <strong>il</strong><br />

relativo munizionamento, sono state sostituite da contrappesi<br />

sagomati (sostituzione reversib<strong>il</strong>e per riportare gli<br />

aerei alla configurazione operativa) e infine non vi sono in-<br />

Modello G 91 ut<strong>il</strong>izzato dalle “Frecce Tricolori” 1964 -<br />

1981.<br />

stallate le macchine fotografiche Vinten di serie sull’erre.<br />

Nel gennaio 1982 giungono a Rivolto i primi Aermacchi<br />

MB.339 A/PAN che equipaggiano ancora oggi le Frecce Tricolori<br />

e che sono vanto dell’Aeronautica italiana nel<br />

mondo.<br />

25 anni di collaborazione tra PNRA e Servizio Meteorologico<br />

dell’A.M.<br />

Roberto Cervellati, Andrea Pellegrini<br />

L’Italia <strong>è</strong> presente in<br />

Antartide con un programma<br />

scientifico governativo<br />

dal 1985. Tale<br />

programma noto sotto<br />

l’acronimo PNRA, Programma<br />

Nazionale di Ricerche<br />

in Antartide finanziato<br />

dal Ministero per<br />

l’Istruzione, l’Università<br />

e la Ricerca scientifica<br />

(MIUR) − compie nel <strong>2010</strong> venticinque anni di attività. Si<br />

<strong>è</strong> trattato di un arco di tempo che ha visto importanti mutamenti<br />

anche nelle aspettative dell’opinione pubblica<br />

mondiale. Alle prospettive iniziali di uno sfruttamento<br />

economico dell’Antartide si sono sostituite una crescente<br />

coscienza ambientale e la consapevolezza che questo continente<br />

rimane l’ultimo angolo incontaminato del Pianeta,<br />

con potenzialità uniche per aiutarci a capire una quantità<br />

di fenomeni fisici, chimici e biologici che riguardano sia <strong>il</strong><br />

nostro passato sia <strong>il</strong> nostro futuro. E’ soprattutto per tali<br />

valori che esso va studiato e consegnato a chi verrà dopo<br />

di noi. Dal punto di vista del diritto internazionale l’Antartide<br />

<strong>è</strong> una parte del pianeta non assoggettata alla sovranità<br />

di alcuno Stato. Esistono delle rivendicazioni territoriali,<br />

che però sono state sospese con l’entrata in<br />

vigore del Trattato internazionale per l’ Antartide. Il Trattato<br />

regola la presenza sul continente dei Paesi interessati.<br />

E’ stato stipulato nel 1959 fra 12 dei Paesi partecipanti<br />

all’Anno Geofisico Internazionale, allora appena<br />

concluso, ed <strong>è</strong> entrato in vigore nel 1961. Lo spirito del<br />

Trattato <strong>è</strong> quello di favorire una presenza pacifica nel<br />

continente e di assicurare nell’interesse dell’umanità la<br />

conservazione della fauna, della flora (invero esigua) e dell’ambiente<br />

naturale. Nel 1991 <strong>è</strong> stato siglato, ad integrazione<br />

del Trattato Antartico, un accordo di particolare r<strong>il</strong>ievo:<br />

<strong>il</strong> Protocollo sulla Protezione Ambientale. Noto anche

Principale area d’interesse italiano in Antartide.<br />

<strong>come</strong> Protocollo di Madrid, esso stab<strong>il</strong>isce la messa al<br />

bando, fino almeno al 2015, di ogni forma di sfruttamento<br />

minerario e impone alle nazioni operanti in Antartide la valutazione<br />

dell’impatto ambientale per qualsiasi attività. Al<br />

Trattato Antartico aderiscono oggi 46 Paesi che rappresentano<br />

più dell’80% della popolazione globale. Nel corso<br />

dell’Anno Geofisico Internazionale (1957-58), <strong>il</strong> mondo<br />

scientifico internazionale varò una organizzazione destinata<br />

a promuovere e coordinare la ricerca in Antartide: lo<br />

SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). Lo<br />

SCAR costituisce tuttora <strong>il</strong> più autorevole forum scientifico<br />

internazionale per l’Antartide. L’Italia ne fa parte dal<br />

1988. Il governo italiano ha sottoscritto <strong>il</strong> Trattato Internazionale<br />

per l’Antartide <strong>il</strong> 18 marzo 1981; <strong>il</strong> 10 giugno<br />

1985 <strong>è</strong> stata approvata la legge n. 284 istitutiva del PNRA.<br />

Il Programma di ricerca, sotto l’egida MIUR, include numerose<br />

discipline: scienze della Terra, fisica dell’atmosfera,<br />

cosmologia, biologia, medicina, oceanografia,<br />

scienze dell’ambiente, tecnologia. Nel corso del <strong>suo</strong> sv<strong>il</strong>uppo<br />

esso <strong>è</strong> stato indirizzato sempre più verso studi multidisciplinari<br />

aventi per oggetto i fenomeni globali che avvengono<br />

all’interno dell’atmosfera, della biosfera e della<br />

geosfera. Per 18 anni l’Ente per le Nuove tecnologie,<br />

l’Energia e l’Ambiente (ENEA) ha provveduto, d’intesa<br />

con <strong>il</strong> Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per i contenuti<br />

scientifici, all’attuazione dei programmi. Nel 2003<br />

tale ruolo <strong>è</strong> stato affidato ad un Consorzio costituito da<br />

quattro Enti dei quali uno <strong>è</strong> l’ENEA, gli altri sono <strong>il</strong> CNR,<br />

l’INGV e l’OGS. Al Consorzio, denominato PNRA SCrl, spetta<br />

la gestione dei fondi e quindi l’acquisto o <strong>il</strong> nolo di mezzi<br />

di trasporto, materiali e strumentazione necessari alle<br />

spedizioni e alle ricerche in Italia. Il Consorzio provvede<br />

anche alla preparazione e selezione del personale mediante<br />

corsi di addestramento e verifiche medico-psicologiche.<br />

Numerosi Ministeri sono coinvolti nella realizzazione<br />

del Programma. Il Ministero degli Affari Esteri<br />

coordina la presenza dell’Italia alle riunioni del Trattato<br />

Antartico e tiene i rapporti formali con la Segreteria dello<br />

stesso, mentre <strong>il</strong> Ministero della Difesa contribuisce all’addestramento<br />

preliminare dei candidati e assegna alle<br />

spedizioni proprio personale specializzato, quali guide alpine,<br />

incursori, meteoprevisori, addetti alla sala-controllo.<br />

Per molti anni l’Aeronautica M<strong>il</strong>itare ha messo a disposizione<br />

anche l’aereo da trasporto per i voli dalla<br />

Nuova Zelanda al continente bianco. Il programma governativo<br />

ha portato a termine, tra <strong>il</strong> 1985 e <strong>il</strong> <strong>2010</strong>, 25 campagne<br />

scientifiche nazionali (una ogni anno), ha realizzato<br />

due basi permanenti in Antartide (una interamente italiana<br />

e l’altra in collaborazione con la Francia) e ha sv<strong>il</strong>uppato<br />

attività scientifiche e tecnologiche. Di seguito una breve<br />

storia delle 25 spedizioni.<br />

La prima <strong>è</strong> servita per individuare, a Baia Terra Nova<br />

(BTN), <strong>il</strong> sito per l’insediamento della base principale italiana<br />

e per impostare <strong>il</strong> programma di ricerche. Già nella<br />

2a spedizione veniva costruito <strong>il</strong> nucleo iniziale della base<br />

a BTN. Nella 3a ha avuto luogo una prima campagna di<br />

oceanografia e di biologia marina nel Mare di Ross mentre<br />

la nave Explora (oggi OGS Explora) effettuava la prima di<br />

numerose campagne geofisiche. I collegamenti veloci tra<br />

la Nuova Zelanda e BTN sono stati attivati per la prima<br />

volta nella quinta spedizione con l’aereo C-130 dell’A.M..<br />

Una importante acquisizione tecnologica della 6 a <br />

spedizione<br />

<strong>è</strong> stata la realizzazione di un sistema automatico<br />

di produzione di energia elettrica, controllo della stru-<br />

Prima immagine da satellite ricevuta dall’ufficio meteo<br />

della base italiana”Mario Zucchelli” (1987).

mentazione, acquisizione dati e trasmissione via satellite<br />

che resta in funzione tutto l’anno, quindi anche negli<br />

otto mesi in cui la base BTN <strong>è</strong> chiusa. Il sistema si aggiungeva<br />

a quelli che costituiscono la rete delle stazioni<br />

meteo AWS tuttora in funzione. Superato un periodo di ridotti<br />

finanziamenti, nella 9a della deposizione della neve. Nel 2003, anno<br />

di costituzione del Consorzio PNRA, viene a<br />

mancare Mario Zucchelli, <strong>suo</strong> primo presidente<br />

e infaticab<strong>il</strong>e animatore di gran parte<br />

della storia precedente. La stazione di Baia<br />

Terra Nova prende <strong>il</strong> <strong>suo</strong> nome. <strong>Durante</strong> la<br />

20<br />

spedizione <strong>è</strong> stato dato l’avvio<br />

alla realizzazione della stazione italo-francese Concordia,<br />

preceduta da un grosso campo estivo,<br />

sull’altopiano glaciale, in località Dome C, a circa 3.000<br />

metri di altezza e 1.000 km dalla costa. La prima e principale<br />

attività a Dome C <strong>è</strong> consistita in una trivellazione<br />

profonda dell’intero strato di ghiaccio, ciò che ha permesso<br />

di recuperare campioni di ghiaccio antichi fino a<br />

900.000 anni. Com’<strong>è</strong> noto, da tale programma internazionale<br />

(EPICA, uno dei fiori all’occhiello del PNRA) sono<br />

state ricavate e si stanno tuttora ricavando informazioni<br />

sulla composizione che l’atmosfera aveva alle epoche<br />

a spedizione la Stazione Concordia viene<br />

ultimata e con l’inverno australe 2005 ha<br />

inizio una occupazione ininterrotta di essa,<br />

estate e inverno; <strong>il</strong> primo equipaggio, italofrancese,<br />

conta 13 persone. Dalla 22a alla<br />

24a spedizione <strong>il</strong> finanziamento del PNRA<br />

subisce una progressiva contrazione e se<br />

dapprima i residui, sia in termini monetari<br />

sia di merce e strumentazione acquisite in<br />

precedenza, permettono di attenuarne gli<br />

effetti, la dimensione delle spedizioni si riduce<br />

inevitab<strong>il</strong>mente. Allo stesso modo i<br />

giorni di apertura di MZS si riducono da 110<br />

a 64. Il rapporto tra ricercatori ed addetti<br />

alla logistica si riduce, non potendo la logistica<br />

scendere al di sotto di una soglia minima.<br />

Le attività a Concordia, vincolate da<br />

accordi di cooperazione internazionale, proseguono<br />

senza subire riduzioni importanti.<br />

Volgiamo ora uno sguardo più incisivo<br />

sulla parte meteorologica e sull’importante<br />

ruolo giocato dalla collaborazione tra <strong>il</strong><br />

PNRA e <strong>il</strong> Servizio Meteo dell’A.M. sin dagli<br />

esordi delle attività antartiche. Escludendo<br />

infatti la prima Spedizione − estate australe<br />

1985-1986, che aveva esclusivamente <strong>il</strong> carattere<br />

di ricognizione sul sito individuato<br />

per la prima Stazione italiana in Antartide − già nella seconda<br />

Spedizione (1986 – 87) l’allora cap. Claudio Giudici,<br />

ha prestato la sua opera nell’allestimento del primo, pionieristico,<br />

Ufficio Meteorologico di Baia Terra Nova, nella<br />

Terra Vittoria Settentrionale (41° 42’ S, 164° 07’ E). Nell’arco<br />

di due mesi estivi venivano installate: 4 stazioni meteorologiche<br />

automatiche (in un raggio di circa 300 km attorno<br />

alla Stazione Baia Terra Nova); un sistema per la<br />

ricezione in tempo reale dei dati trasmessi, via satellite,<br />

dalle stazioni automatiche; un apparato per <strong>il</strong> radiosondaggio;<br />

un ricevitore per le immagini APT trasmesse dai satelliti<br />

polari NOAA; un ricevitore per le carte meteorologiche<br />

via radiofacsim<strong>il</strong>e; sistemi di calcolo asserviti alla<br />

strumentazione ed <strong>il</strong> primo edificio ospitante l’Ufficio<br />

Meteorologico, una baracca da cantiere prefabbricata di<br />

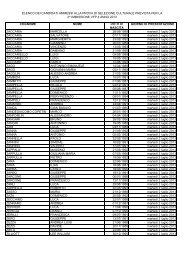

circa 6 m2 COGNOME<br />

GIUDICI<br />

NOME<br />

CLAUDIO<br />

sped<br />

2,3,5,9,12<br />

FRUSTACI GIUSEPPE 4,7,23<br />

BACCI GIUSEPPE 4,6,7<br />

SOTTOCORONA PAOLO 5<br />

ADAMO LUCIANO 6<br />

ROMITO ANGELO 9,10,12,19,21,22<br />

COLOMBO FRANCO 10,11,13<br />

NAPPI DOMENICO 10,12<br />

MAURO LUIGI 11,14<br />

ROSCI PAOLO 11<br />

COPPOLA<br />

GUIDI<br />

CLEMENTI<br />

CAPIZZI<br />

RINIERI<br />

P.FRANCESCO<br />

GUIDO<br />

VITTORIO<br />

PAOLO<br />

LEONARDO<br />

12,13,15<br />

13<br />

14<br />

14,17<br />

15,16<br />

GUARNERA UGO 16<br />

EMILIANI PATRIZIO 16<br />

MOLINARI STEFANO 17<br />

ALESSIO DETTO GRASSI GIORGIO 18,20,21<br />

VILLA DOMENICO 18<br />

DI DIODATO ATTILIO 19<br />

LUCE GIUSEPPE 20,25<br />

BOVE ROBERTO 22,24<br />

CORSI MARCO 23<br />

REYES IVAN 23<br />

ANTONUCCI MARCO 25<br />

UGHETTO SILVIA 25<br />

Ufficiali del Servizio Meteorologico dell’A.M. che hanno partecipato<br />

alle 25 spedizioni italiane in Antartide.<br />

, ancorata con stralli in cavo d’acciaio per resistere<br />

ai venti catabatici che spirano, in estate, con raffi-

Primo Ufficio Meteorologico della base Italiana in Antartide<br />

(1986).<br />

che fino ad 80 nodi, mentre d’inverno sono stati registrati<br />

anche 125 nodi. Da allora <strong>è</strong> stata fatta molta strada: 28 tra<br />

previsori senior e junior del Servizio Meteorologico A.M.<br />

hanno partecipato alle 25 spedizioni Italiane in Antartide,<br />

per un totale di 53 presenze, garantendo sempre elevati<br />

standard di competenza e professionalità, al servizio dell’efficienza<br />

e, soprattutto, della sicurezza delle operazioni<br />

antartiche. Attualmente l’Ufficio Meteorologico della Stazione<br />

Mario Zucchelli (già Stazione di Baia Terra Nova) <strong>è</strong><br />

parte integrante della Sala Operativa, la struttura che sovrintende<br />

allo svolgimento di tutte le attività della Base.<br />

I gruppi di ricercatori, le squadre di manutenzione della<br />

base, gli equipaggi di volo e gli eventuali campi remoti<br />

fanno tutti riferimento alla Sala Operativa in tutte le fasi<br />

del loro lavoro: dalla pianificazione di dettaglio, allo svolgimento<br />

delle operazioni, fino al debriefing finale.<br />

Per fornire l’assistenza richiesta, l’Ufficio Meteo può<br />

contare oggi su una rete locale di 15 stazioni meteorologiche<br />

automatiche e una stazione di radiosondaggio, strumentazione<br />

dedicata sulle aviosuperfici, un nefoipsometro<br />

e due sistemi per la ricezione di dati HRPT (High Resolution<br />

Picture Transmission) dai satelliti polari NOAA e DMSP.<br />

Inoltre, grazie alla collaborazione con <strong>il</strong> Centro Nazionale<br />

<br />

di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) di<br />

Pratica di Mare (RM), <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e disporre dei campi meteorologici<br />

previsti dall’ECMWF (European Centre for Medium-range<br />

Weather Forecasts), dei quali <strong>il</strong> Servizio Meteorologico<br />

A.M. <strong>è</strong> <strong>il</strong> distributore esclusivo per l’Italia.<br />

Inoltre <strong>il</strong> CNMCA provvede anche all’inoltro sul GTS (Global<br />

Telecommunication System della World Weather<br />

Watch) dei dati raccolti e codificati presso le stazioni meteorologiche<br />

installate dal PNRA in Antartide, contribuendo<br />

pertanto alla rete mondiale di osservazioni sinottiche.<br />

Anche le osservazioni e previsioni aeronautiche<br />

effettuate dai previsori presso la Stazione Mario Zucchelli<br />

durante le campagne estive sono inviate al CNMCA per <strong>il</strong><br />

successivo inoltro sui circuiti internazionali. L’apporto<br />

meteorologico <strong>è</strong> di estrema importanza in un ambiente,<br />

<strong>come</strong> quello antartico, in cui tutte le attività sono legate<br />

alle condizioni meteorologiche; fin dalle prime spedizioni,<br />

pertanto, si <strong>è</strong> presentata la necessità di formare preventivamente<br />

<strong>il</strong> previsore che doveva confrontarsi con fenomeni<br />

e situazioni meteorologiche al di fuori di qualsiasi<br />

precedente esperienza. Da allora, l’esperienza professionale<br />

dei previsori che hanno già prestato servizio presso<br />

Stazione Mario Zucchelli <strong>è</strong> stata di volta in volta trasmessa<br />

alle nuove leve durante un corso organizzato ad<br />

hoc presso <strong>il</strong> PNRA, ogni anno, prima della campagna<br />

estiva. Dal momento che le attività antartiche sono sempre<br />