SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA - Liceo Platone

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA - Liceo Platone

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA - Liceo Platone

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ffi<br />

r"""-lÍlfiíu" - ,r*,<br />

LICf,O AD lNDlRlTzO. CL^SS|CO, LINCUISnCO f, SOCrc-FIICO-PItDAOOGICO - l,lOEO<br />

Piru (rnh.no r. n. || Teì /F,x 043r/r3r&r9 - N v.nlè 300 6438 ^RTISTICO ^SSOCIATO<br />

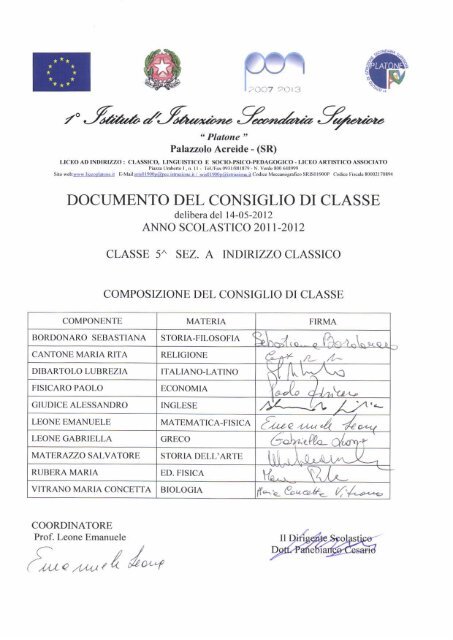

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

delibera del | 4-05-2012<br />

ANNO SCOLASTICO 20 I I -2012<br />

CLASSE 5^ SEZ. A INDIRIZZO CLASSICO<br />

COMPOSZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

COMPONENTE MATERIA FIRMA<br />

BORDONARO SEBASTIANA STORIA-FILOSOFIA<br />

$\*{," - rP+,r^\^"."^<br />

CANTONE MARIA RITA RELIGIONE<br />

€-fi'*.,c-./1-<br />

DIBARTOLO LUBREZIA ITALIANO-LATINO<br />

d /l^t=/\-<br />

FISICARO PAOLO ECONOMIA<br />

\'*-b Jl..u,-<br />

CIUDICE ALESSANDRO INGLESE ,1 )^'-<br />

LEONE EMANUELE MATEMATICA-FISICA<br />

f,rue r,,.-4 4'..'<br />

LEONE GABRIELLA GRECO<br />

G-V"WC,ry',*'<br />

MATERAZZO SALVATORE STORIA DELL'ARTE<br />

iII ,,\t ,rli"".-lL-,<br />

RUBERA MARIA ED. FISICA<br />

ì4^", eL_ \-<br />

VITRANO MARIA CONCETTA BloLoctA ('- o- &ua*.- ('{,--...*,<br />

COORDINATORE<br />

Prof, Leone Emanuele<br />

,rr,.,,^rl lo*

<strong>SINTETICA</strong> <strong>DESCRIZIONE</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>SCUOLA</strong><br />

Il I Istituto di Istruzione Secondaria Superiore <strong>Platone</strong> è costituito da quattro indirizzi: classico,<br />

linguistico, sociopsicopedagogico e artistico; l'indirizzo classico è il più "antico" e costituisce<br />

l’indirizzo base per l'esistenza degli altri, ad esso hanno fatto e fanno sempre riferimento tutti i<br />

Comuni della zona montana. Dal 1993 è stata avviata una maxisperimentazione Brocca che ha<br />

determinato l'esistenza degli indirizzi linguistico e sociopsicopedagogico; per l'indirizzo artistico è<br />

in vigore il progetto Michelangelo.<br />

Le finalità educative della Scuola, individuate dal Collegio dei Docenti e presenti nel POF possono<br />

essere così definite:<br />

formazione umana, civile e culturale dei giovani, basata sui valori della legalità e della tolleranza di<br />

ogni diversità etnica, ideologica, religiosa.<br />

Fanno da supporto a tali intendimenti la piena padronanza della lingua italiana, confrontata con la<br />

conoscenza scolastica delle due lingue classiche;<br />

il possesso di un adeguato patrimonio di cultura classico-umanistica e storico-filosofica, la<br />

conoscenza scolastica della lingua Inglese; la conoscenza di principi generali di Matematica, Fisica,<br />

Scienze, Educazione Fisica.<br />

Fra le competenze acquisite vi è la predisposizione al commento e alla critica, che pertanto consente il<br />

riconoscimento della struttura di ogni problematica presente nel contesto storico- sociale della nostra epoca.<br />

La formazione acquisita consente ai giovani di affrontare, ognuno secondo capacità personali, le<br />

facoltà universitarie.<br />

La classe, nel corso del triennio, è cresciuta ed ha raggiunto una formazione umana, culturale e<br />

te sui valori positivi della nostra società.<br />

2

PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO<br />

TRIENNIO<br />

Materia d’insegnamento III IV V<br />

Religione 1 1 1<br />

Italiano 4 4 4<br />

Latino 4 4 4<br />

Greco 3 3 3<br />

Lingua straniera Inglese 3 3 2<br />

Storia 3 3 3<br />

Storia dell’arte 2 2 2<br />

Filosofia 3 3 3<br />

Diritto 2 2 -<br />

Economia - - 2<br />

Matematica ed informatica 3 3 3<br />

Fisica - 4 2<br />

Biologia - - 3<br />

Chimica 4 - -<br />

Educazione fisica 2 2 2<br />

3

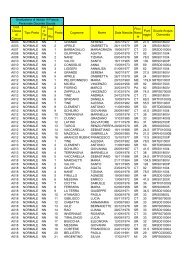

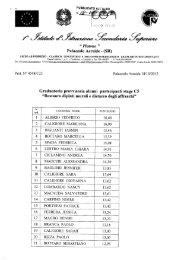

ELENCO DEI CANDIDATI<br />

COGNOME NOME<br />

DATA DI<br />

NASCITA<br />

COMUNE DI<br />

PROVENIENZA<br />

CREDITO III<br />

CREDITO IV<br />

AMATORE PAOLA 16/03/1993 PALAZZOLO A. 4 4<br />

ARENA ANGELA 18/04/1993 PALAZZOLO A. 4 4<br />

ARENA DALILA 05/09/1993 PALAZZOLO A. 6 7<br />

ARENA MICHELE 24/12/1193 PALAZZOLO A. 5 6<br />

CALIGIORE LORIANA 22/01/1993 PALAZZOLO A. 5 5<br />

CALIGIORE MARIO 01/10/1993 PALAZZOLO A. 6 7<br />

CARAMAZZA VALERIA 20/10/1993 PALAZZOLO A. 7 7<br />

CARBONE LORENZO 23/08/1993 PALAZZOLO A. 5 6<br />

CARPINO SAVERIO 05/10/1993 PALAZZOLO A. 7 7<br />

CATALDO ADRIANA 17/05/1993 PALAZZOLO A.. 7 7<br />

CONIGLIARO GASPERE 11/10/1993 PALAZZOLO A. 7 8<br />

DI PIETRO PAOLO 14/09/1993 BUSCEMI. 7 7<br />

DI PIETRO STEFANO 16/08/1993 BUSCEMI 7 8<br />

DIDOMENICO LAVINIA 23/01/1993 PALAZZOLO A. 5 5<br />

GIARDINA MIRIAM 24/06/1992 BUCCHERI. 4 4<br />

GIARDINA MARIA LEDA 29/07/1993 PALAZZOLO A. 7 6<br />

MITA ALICE 29/11/1993 PALAZZOLO A. 7 7<br />

MONTENERI LUCA 13/07/1993 PALAZZOLO A. 8 8<br />

PANTANO ALESSIA 02/08/1993 PALAZZOL A. 6 5<br />

SALONIA PAOLO 09/11/1993 PALAZZOLO A. 5 5<br />

SANTORO UGO 20/07/1993 PALAZZOLO A. 8 8<br />

SUDANO SIMONA 07/01/1993 FERLA. 6 6<br />

TANASI SALVATORE 04/11/1993 CANICATTINI B: 5 4<br />

TERZO LEANDRO CORRADO 10/12/1993 PALAZZOLO A. 7 8<br />

TINE’ LEANDRO 09/12/1993 PALAZZOLO A. 6 5<br />

TOLOMEO SALVATORE 03/04/1993 PALAZZOLO A 4 5<br />

VARRASI SIMONE 12/10/1993 PALAZZOLO A 8 8<br />

VENEZIANO MICHELA 04/12/1993 FERLA 7 8<br />

4

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

Discipline curriculari (1) Anni di corso Classe 1° <strong>Liceo</strong> Classe 3° <strong>Liceo</strong> Classe 3° <strong>Liceo</strong><br />

(2)<br />

(3)<br />

(3)<br />

(3)<br />

1 RELIGIONE 3 Cantone Cantone Cantone<br />

2 ITALIANO 3 Dibartolo Dibartolo Dibartolo<br />

3 LATINO 3 Dibartolo Dibartolo Dibartolo<br />

4 GRECO 3 Leone G. Leone G. Leone G.<br />

5 INGLESE 3 Nigro Nigro Giudice<br />

6 STORIA DELL’ARTE 3 Materazzo Materazzo Materazzo<br />

7a ECONOMIA 1 (3°) -------- -------- Fisicaro<br />

7b DIRITTO 2 (1° e 2°) Fisicaro Fisicaro --------<br />

8 STORIA 3 Cannata Sampugnaro Bordonaro<br />

9 FILOSOFIA 3 Cannata Sampugnaro Bordonaro<br />

10 MATEMATICA 3 Leone E. Leone E. Leone E.<br />

11 FISICA 2 (2° e 3°) -------- Leone Ruggieri<br />

12a BIOLOGIA 1 (3°) -------- -------- Vitrano<br />

12b CHIMICA 1 (1°) Santoro -------- --------<br />

13 EDUCAZINE FISICA 3 Rubera Rubera Rubera<br />

Note<br />

1. Elenco di tutte le discipline previste nel triennio<br />

2. Anni di corso nei quali è prevista la disciplina<br />

3. In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con * il caso in cui si sia verificato un cambiamento<br />

di docente rispetto all'anno precedente; con * * il caso in cui si sia verificato un cambiamento di docente nel<br />

corso dell'anno scolastico.<br />

Si precisa che le relazioni (All.A ) e i programmi (AILB) dei singoli docenti, allegati al presente<br />

documento, seguono l'ordine sopra indicato. 3<br />

Classe<br />

Iscritti stessa<br />

classe<br />

CONFIGURAZIONE <strong>DELLA</strong> CLASSE<br />

Trasferiti in<br />

altro istituto<br />

Promossi a<br />

giugno<br />

Promossi con<br />

sospensione<br />

del giudizio<br />

3^A 29 23 4 2<br />

4^A 28 23 5<br />

5^A 28<br />

Non promossi<br />

5

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI<br />

Gli obiettivi delle attività educative e didattiche, individuati nel POF, sono:<br />

- l'integrazione curricolare;<br />

- lo star bene con se stessi;<br />

- lo star bene con gli altri;<br />

- il successo scolastico;<br />

- educazione alla legalità;<br />

- educazione alla multiculturalità;<br />

Le attività didattiche curricolare e quelle di recupero e di sostegno programmate dei docenti sono:<br />

- attività in classe e di rielaborazione personale;<br />

- attività guidate dall' insegnante e svolte singolarmente o a gruppi;<br />

- attività di laboratorio svolte in classe con l'insegnante per il potenziamento di competenze di<br />

decodificazione, di analisi e di sintesi;<br />

- attività di snellimento di percorsi didattici delle varie discipline attraverso l'individuazione di<br />

nuclei tematici;<br />

- laboratorio linguistico per il greco, materia, oggetto della seconda prova scritta, effettuata<br />

settimanalmente dalla docente nelle ore curricolare;<br />

Le risorse strutturali dell' istituto sono:<br />

laboratorio di informatica, laboratorio di fisica, biblioteca, videoproiettore e computer,<br />

videoregistratore e televisione con antenna satellitare, antenna parabolica digitale, lavagna<br />

luminosa, stereo con lettore CD, cineteca didattica.<br />

La palestra è in comune con la Scuola Media; la scuola possiede una ricca attrezzatura sportiva per<br />

lo svolgimento delle varie attività.<br />

6

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE, INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI<br />

Sono state organizzate le seguenti attività complementari e aggiuntive quali momenti dell'attività<br />

formativa per favorire l'integrazione curricolare:<br />

Quotidiano in classe;<br />

Teatro classico;<br />

Giochi sportivi;<br />

Olimpiadi di matematica;<br />

Newspaper game;<br />

Scambi culturali;<br />

Gita di istruzione all'estero;<br />

Partecipazione al concorso "Nicholas Green";<br />

Giornale d'Istituto "Studenti per. .. ";<br />

Attività di orientamento;<br />

Progetto POR: il viaggio;<br />

Teatro in lingua italiana e inglese;<br />

Educazione stradale;<br />

Volare alto: progetto di informazione e prevenzione su alcol e droga;<br />

Documentario su Pippo Fava;<br />

Vola libro: conferenza sui 150 anni dell’unità d’Italia;<br />

7

Storia della classe<br />

La classe 5^A del <strong>Liceo</strong> Classico “<strong>Platone</strong>” di Palazzolo Acreide è formata da 28<br />

alunni provenienti dalla 4^A classe.<br />

Gli alunni si presentano diversi per capacità intellettive ed impegno nello studio,<br />

disponibili al dialogo e complessivamente interessati alle discipline e alle<br />

problematiche di attualità che sono state approfondite nelle assemblee d’ Istituto.<br />

Molti alunni si sono distinti per serietà e senso di responsabilità, altri non hanno<br />

saputo sfruttare le proprie capacità ed attitudini e si sono limitati ad uno studio<br />

superficiale, altri, a seguito delle continue sollecitazioni, da parte del corpo docente,<br />

hanno cercato di migliorare la propria preparazione.<br />

Il dialogo educativo, che, per tutto il triennio , si è svolto in modo sereno, ha<br />

consentito ai più responsabili e interessati di chiarire gli argomenti e i problemi e di<br />

far sviluppare la riflessione e il senso critico.<br />

La classe ha fruito delle continuità didattiche in quasi tutte le discipline.<br />

8

CRITERI DI VALUTAZIONE <strong>DELLA</strong> TERZA PROVA<br />

In previsione dell'esame di Stato, il Consiglio di classe ha provveduto a due simulazioni della terza<br />

prova con quesiti prevalentemente a risposta multipla ed anche a risposta aperta, valutate secondo<br />

le indicazioni del Ministero e i criteri stabiliti dal consiglio stesso e che si allegano.<br />

La prova sarà effettuata su quattro materie con due quesiti a risposta aperta (tipologia b) e cinque<br />

quesiti a scelta multipla (tipologia c) per ciascuna materia.<br />

Criteri per l'attribuzione del punteggio<br />

Per i quesiti a scelta multipla verrà assegnato il seguente punteggio:<br />

Risposta corretta<br />

Risposta errata o non data<br />

0,35<br />

0,00<br />

Per i quesiti a risposta singola verrà dato un punteggio massimo di 1,00 punti utilizzando il<br />

criterio sotto indicato:<br />

Risposta corretta, completa ed esaustiva 1,00<br />

Risposta corretta 0,80<br />

Risposta parzialmente corretta 0,60<br />

Risposta superficiale 0,30<br />

Risposta errata o non data 0,00<br />

Il punteggio massimo totalizzabile è pertanto 15 punti.<br />

In caso di risultato con decimali si effettuerà una approssimazione.<br />

Tempo a disposizione per la prova: novanta minuti.<br />

E’ consentito l'uso del dizionario bilingue di italiano-inglese.<br />

1^ simulazione effettuata il 15 marzo 2012<br />

Le materie oggetto della prova : Lingua inglese, Filosofia, Matematica e Biologia<br />

2^ simulazione effettuata il 10 maggio 2012<br />

Le materie oggetto della prova: Lingua inglese, Storia, Fisica e Latino<br />

Le prove effettuate sono a disposizione in segreteria.<br />

9

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />

I criteri di valutazione delle singole discipline, sono stati fissati per Aree disciplinari e approvati dal<br />

Collegio docenti. ( Tutte le griglie di riferimento si trovano nella sezione all’All. B ).<br />

“ Le griglie di valutazione” fissano i livelli di apprendimento degli alunni, in termini di conoscenza,<br />

competenze e capacità acquisite.<br />

Verifiche e valutazioni<br />

Le verifiche a cadenza periodica con una valutazioni infraquadrimestrale hanno avuto una triplice<br />

valenza:<br />

a) sono servite a controllare le abilità e le competenze acquisite;<br />

b) hanno permesso agli insegnanti, nel caso di alunni con problemi di apprendimento, interventi<br />

tempestivi di recupero, tesi ad offrire a tutti gli allievi pari opportunità di maturazione;<br />

c) hanno valutato anche l’efficacia delle strategie didattico-metodologiche utilizzate dal docente.<br />

Accanto alle prove tradizionali si sono utilizzati anche test a risposta singola e multipla,<br />

corrispondenti alle tipologie richieste per gli esami di Stato.<br />

Le verifiche hanno permesso di accertare:<br />

1) la continuità dell’impegno e l’attenzione dimostrata nei riguardi dell’attività didattica svolta in<br />

classe;<br />

2) la comprensione e l’assimilazione dei contenuti;<br />

3) i progressi e la maturazione raggiunti rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi specifici<br />

disciplinari.<br />

L’anno scolastico è stato diviso in due periodi:<br />

1° periodo dal 15/09/2011 al 14/12/2011<br />

2°periodo dal 15/12/2011 all’12/06/2012<br />

Alla fine del primo periodo sono state consegnate, alle famiglie degli alunni, le relative pagelle; nel<br />

corso del secondo periodo, più lungo, è stata prevista una valutazione intermedia, con consegna di<br />

pagellini alle famiglie, che ha permesso di valutare la situazione in itinere e di rafforzare, ove<br />

necessario, l’azione didattico-formativa con i corsi di recupero. Nella valutazione sommativa i<br />

docenti hanno tenuto in considerazione sia la media aritmetica dei voti delle verifiche effettuate, sia<br />

l’interesse, la partecipazione alla dinamica di gruppo e il progresso rispetto ai livelli di partenza di<br />

ogni singolo alunno.<br />

10

ALLEGATO A<br />

11

RELAZIOIIE FINALf,, DEL DOCENTE<br />

Materia: Storia<br />

classe VA A.S.2011-2012<br />

ln relEzione Ella programmazione clrricllare sono stdi coÍseguiti i s€guenti obiettivi in termini di:<br />

CONOSCENZE: la classq nel complesso, conosce i fondsmentali awenimenti sîorici che hanno<br />

calatterizzato il Novecento ed è in grado, con coscienza civica e sensibilitÀ sociale, di comprendere il<br />

mondo sttuale € di rifleltere sulle tematiche tr8ttste. Un nutrito gruppo di alunni riesce ad esprimere<br />

purni di vi$a pefionali e a fsre co[egametti interdisciplinari.<br />

COMPETENAi/CAPACITA'/ABILITA': Al temine del corso di studi gli studenti hanno sviluppato,<br />

in liner di massima" le cap8cità di recup€rare ls memoda storiao-bterpr€tativE e di utilizzarlE anche<br />

nella decodifica di îematiche contempol8nee. Sono in grado di: a) ùsare la termologia sp€cifioa dell&<br />

dfuciplin&; b) organizzare i conteruti ir modo problematico; c) coll€garc pedodi stodci a movimenti<br />

culturEli.<br />

I.CONTENUTI DISCPLINARE E IEMPI DI REALZZAZIONE ESPOSTI PER:<br />

- Uaità didattiche<br />

- Percorsi fomativi ed evenoali approfondimenti<br />

U.D. lvlodulo- Percorso fomEtivo-A{Drofondimento<br />

L'Itdir c íl tovcrtro Giolitti: elementi genenli<br />

Periodo<br />

(espresso<br />

ore)<br />

l0<br />

UnitÀ l. Lr Grudc gùcrr c h rivoluziooc russr: L crisi dell'equilibrio:<br />

I,a Prime gu€fia mondiale; Dinamica ed eshi del conflitto; La rivoluzion€ Russa.<br />

UnitÀ 2.L lungr crisi curopcr: Il dopoguerra: un nuovo sceirario mondiale;<br />

Rivoluzione e coftrorivoluzione: il bieonio rosso;<br />

La costnzione dell'U on€ Sovietica<br />

Il csso italiarc: drllo stEto liberale al fascismo.<br />

UnitrÀ 3. L'Gtì dci Tot litùbmi: b graade oisi e il New Deal;L'lt'/.ith5tr,ist4<br />

Il nazismo e i regimi fascisti; L'Europa democratics;<br />

L'Intemazionale comunista e lo stslinismo.<br />

l9<br />

t2<br />

UnitÀ 4. La s€condr gucrrr moodid€<br />

Secorda guens mondiale;<br />

Il nuovo ordine mondiale.<br />

e h nrscitr dd bipolarirmo : Verso la 7<br />

Urità 5: L'ltdi| Rcpubblicrne : Nasce la ruova R€pubblica; Ls dcostruzione;<br />

I,€ €lezioni del 1948.<br />

3<br />

ADDrofondimenti: Doc 2 L'economia e la Grande nrerra pag. 133<br />

Doc 3 Il sold8to s€ozù ouslità Dal' 144<br />

Doc 4 L'esoerienza della morte e l'elaborazione del lutto psc- 146<br />

Visione del filrn ' Ia coraz,z^t^ PotèrnÍii' del regidE S€rgpj M. Ejzen$qn<br />

Totale delle ore di lezionì 63<br />

Totale ore di verifiche 22

Ot" efettiraneote wohe dal docente oell'idero altro scolsstico' comprese<br />

le verifiche 6no al 15 maggi<br />

METODOLOGIE: Lezioni fiolrtsli; dinamiche di psrtecipszione all'attività didattica sia a livello<br />

guppo che individùalizzEto.<br />

MATERIALI DIDATTICI:<br />

TBto itr rdùdonc: ALBERTO DE BERNARDI - SCPIOIìiE GUARRACINO<br />

I SAPERI DELI"A SîORIA EDÍL SCOLASTICEE BRUNO MOIIIDADORI<br />

TIPOLOGIÉ DELLE PROVE DMRIFIC AWILVZAITE:<br />

-Colloqui srgomertstivi<br />

- Test ogg€ltivi<br />

- Simulazioni<br />

A disposizione della commissione sorc depositati in segreteria gli ermpi delle prove di sirnulazione<br />

( a riiposta aperta e a scelta multipla) e delle verifiche oggettive efettuate.<br />

Palazzolo A. 1445-2012<br />

Il Docente<br />

tn\r;ì,.,- o 13"'^''l<br />

J o'*o-"tr<br />

/3

ANNO S€OLASTTCO 2011-2012<br />

PROGRAMMA OIÍORIA SVOLÍO DALLA PROF.SSA SEEAÍIANA BORDONARO NELLACI.ASSE V SEZ. A DEI- LICEO CI.ASSICO<br />

"PLAIONE" DI PAIAZZOLO ACREIDÉ<br />

TEstO: ATBERTO DE BERNARDI.SCIPIONEGUARRACINO<br />

I SAPERI <strong>DELLA</strong> STORIA COIZ. SCOLASTICHE BRUNO MONOADORI<br />

L'ltolio e ilooverno Giolitti: elementi generali<br />

1. Le condizionidivita degli italiani<br />

2. La classe dirigente:Destra e Sinistra<br />

3. Lo Stato accentrato e il Mezzogiorno<br />

4. lcosti dell'unificazione<br />

5. ll completamento dell'unità<br />

6. La Sinistra algoverno<br />

Z La politica economica: agricoltura e industria<br />

8. La politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale<br />

9- Movimento operaio e organizzazioni cattoliche<br />

10. La democrazia autoritaria dì crispi<br />

11. La crisidifine secolo e la svolta liberale<br />

,2. Decollo industriale e questione meridionale<br />

.23. lgoverni Giolittie le riforme<br />

14. socialisti e cattolici<br />

15. La guerra di Libia e la crisìdel sistema giolittìano<br />

La Grande guerra e la rivoluzione russa<br />

Copitolo 1 - Lo crisi dell'equilibrio: Io P mo auerro mondiole<br />

1. te ra8ioni dell'immane conflitto<br />

2. Cultura e politica del nazionalismo<br />

3. L'iniziodelleoperazionimilitari<br />

4. L'interventoitaliano<br />

copitolo 2 - Dinomico ed esiti del conflitto<br />

1. Lo stallo del 1915-16<br />

2. Dalla guerra europea alla guerra mondiale<br />

. La svolta del 1917<br />

. Le rivolte popolaricontro la guerra e ìa miseria<br />

. L'offensiva austro-tedesca: la disfatta italiana diCaporetto<br />

3. La fine della Grande guerra<br />

Copitolo i - Lo rivoluzione Russa<br />

1. L'impero zarasta<br />

2. La caduta degìi zar<br />

3. La rivoluzione d'ottobre<br />

La lunta crisi europea<br />

copitolo 4 - ll dopoauefto: un nuovo scenodo mondiole<br />

1. La pacificazione impossibile<br />

. La contraddittoria ricerca di un nuovo equilibrio: iQuattordici puntidìWilson<br />

. Gli obiettividella Gran Bretagna e della Francia<br />

. lltrattatodiVersailles: l'annientamentodellaGermania<br />

. ll trattato di Saìnt-Germaìn: la spartizione dell'lmpero austro-Lrngarico<br />

Copitolo 5 - Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso<br />

1. La crisieuropea : alla ricerca dinuovìassetti<br />

2. La crisi negli stati democraticì<br />

. La democrazia alla prova: scontro e riorganizzazione socia'e<br />

. Gli Statì Uniti: tendenze conservatricie isolazioniste<br />

3. La Germania di Weimar<br />

Copitolo 6 - La costruzíone dell'Unione Sovietico<br />

1. ll periodo del Comunismo diGuerra<br />

I t t<br />

"T

. Lo scoppio della guerra civile e la vìttoria bolscevica<br />

. ll"cordone sanitario" e la nascita delComintern<br />

2. La nascìta dell'Urss<br />

. Fine del"comunismo diBuerra" e nascita dell'Urss<br />

. Accumulazione o pianificazione : i contrasti sulla Nep<br />

3. GIi inizi dell'egemonia diStalin<br />

Copitolo 7 - llcoso itoliono: dollo stoto liberole olfoscismo<br />

1- Difficoltà economiche nel primo dopoguerra<br />

. Gli effetti della guerra e glì squìlibri strutturali dell'economia<br />

. La questione meridionale<br />

2. ll biennio rosso in ltalia<br />

. La crisi nel settore industriale<br />

. Lamobilitazionedelproletariatoindustriale<br />

. Benito Mussolinie la nascita del Movimento deifascìdi combattimento<br />

. ll mito della "vìttoria mutilata" e la questione di Fiume<br />

. ll Partito popolare e ilcattolicesìmo democratico di Sturzo<br />

. La vittoria dei partiti popolari<br />

. La difficile ricerca di nuoviequilibri<br />

. La crisi del compromesso tiolìttiano<br />

. "Dal biennio rosso al biennio nero"<br />

3. fawento delfascismo<br />

. La crisidel 1921: sitrasforma lo scenarìo economico e sociale<br />

. [a fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito fascista<br />

. Glierroridi prospettiva diGiolittie l'impasse del Partito socialista<br />

. La marcia su Roma: l'ltalia verso la dittatura<br />

4. La costruzione delregime<br />

. lfascisti algoverno<br />

. lldelittoMatteotti:ilcarattereillibèraledelfascismo<br />

. ll 1926, l'anno disvolta: la costruzione del re8ime fascista<br />

. Le le8Sisindacali<br />

. ta svolta in politica economica: la rivalutazione della lira<br />

. Glieffetti sociali della rivoluzione: ilconsenso della piccola borghesia<br />

fetà dei totalitarismi<br />

Copitolo 8 - Lo arqnde uisi e il New Deol<br />

1, Una nuova crisigenerale: le cause<br />

2. Una nuova crisigenerale: gìi effetti<br />

. La reazione delsrstema economico<br />

. La scelta protezionistìca e la segmentazione del mercato mondiale<br />

3. Roosevelt e il New Deal<br />

. ll programma dì Roosevelt: dal libero mercato all'intervento dello stato nell'economia<br />

. ll riordino delsistema finanziario e la riduzìone della disoccupazione<br />

. Le batidello stèto sociale americano<br />

Copitolo 9 - L'ltolio fdscisto<br />

1. ltre capisaldi della svolta autoritaria delfascismo<br />

. Fascismo e democrazie neglianniventi<br />

. L'offensiva fascìsta ne8li annitrenta<br />

2. La fascistizzazione della società<br />

. L'organizzazione del consenso<br />

. llfascismo e la chiesa<br />

. LeorganirrarioniEiovanili<br />

3. fra dirigismo e autarchìa<br />

. Gli effetti delÌa crisi deglì annitrenta<br />

4. L'imperialismo e la nuova politica estera<br />

Cqpitolo 70 - ll nozismo e i reoimi foscisti<br />

1. La Germania nazista<br />

Copitolo 77 - L'Europo democrutico<br />

L'antifascismo /f

Copitolo 72 - L'internozionqle comunista e lo stolinismo<br />

1. ll mito dell'Urss e l'internazionale comunista<br />

2. La societa sovietica e la dittatura diStalin<br />

La Seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo<br />

Copitolo 7i - Lo Secondo auerro mondidle<br />

l. Verso la Seconda guerra mondiale<br />

2. ll dominio nazifascista sull'Eurooa<br />

3. La mondializzazione del conflitto<br />

4. La controffensiva deglialleati nel 1943<br />

5. La sconfitta della Germania e delGiaooone<br />

Copitolo 74 - ll nuovo odine mondidle<br />

1. Gli sce nari economici dopo la guerra<br />

2. ll nuovo ordine nelle relazioni interna2ionali<br />

Cooitolo 15 - L'ltolío Repubblicono<br />

1. Nasce la nuova Repubblica<br />

2. La ricostruzione<br />

3. Le elezionidel 1948<br />

APPROFONDIMENTI<br />

(Libro dl testo)<br />

Doc 2 L'economia e la crtude guera pag. 133<br />

Doc 3 ll soldato senza qualità pag. 144<br />

Doc 4 L'esperienza dellamorte e I'elaborazione del lutto pag.146<br />

- Visione del film " La corazrúa Potènkin', det regista Sergej M. Ejzlnstejn<br />

PAT.AZZOLO ACRETDE 14-05-2012<br />

r INSEGNANTE<br />

cìt n /'\ \<br />

)bd,c.' - ife$.s;*urs<br />

GLIALUNNI<br />

ùllo,r,c é,felr'ù'<br />

Ootù,"rr $nou<br />

ú-/ //%*,<br />

/f

Rè]-azione Finà].è di Filoeofia A.S. 2OLf/12<br />

Prof. asa: Sobastiana Bo.donalo<br />

C[.È5SE: V SEZTONE: A r,iceo C].assico<br />

In relazióne aÌla progr@zione curricolale sono stati consequiti i sequenti obiettiri in<br />

1-CONOSqENZE<br />

ReÌative a teorie. autori e movirnenti filosoficirqli alunni hanno dimostraro neÌ<br />

corso dell'anno scolastico interesse e impegno per ta materia trattataita<br />

naqgior pèrlF di loro possiede<br />

accerrab_ t.; so o un grrppo r.gqrunge<br />

2-COMPEIENZE, CAPACIÎA' ED ABILITI.'<br />

SoÌo un gruppo di aÌùnnil<br />

-contestualizza i novimenti filosofici ne.Ila loro conplessità storico-sociale<br />

ed e capéce di esercitarè la riflessione critlca suÌìe diverse forme det saDere.<br />

NeI conplesso quasi tutta la classe:<br />

-utilízza un Ìessico appropriato<br />

-enuclea le idee centrall<br />

-riassume le tesi fondanentali.<br />

3-CONTENUTI DÌSCIPLINARI (articoÌati<br />

periodo (ore) di reaÌizzazione):<br />

UNITA' DIDAîTICA<br />

P€riodo (€sprssso in ore)<br />

:c!l!t q9ll1d93lrúo Dei caratteli senelali<br />

-rlalx: la società cone orizzontè ctella filosofia<br />

schopenhaue!:iÚazionalisno e pessifrismo<br />

-(ierkegaard: l'esistelza cont!o la totatità<br />

-!a fiÌosofia def Novecento: caratteri oènèr.<br />

-Nietzsche:ladicaliaà della ciisì. ladicalrrà creÌ pensiero 5<br />

-Caratteri qelerali dell'EsistenziaÌismo 2<br />

-Neoscolastica e Pelsonalismo:Jacques Malitain 2<br />

r. Poppe! . r: dibar r 1r; EE!ercG;i;;- .<br />

-tl. Alendt:l,a neditazióne €ull'aqire potitico 2<br />

-u. Jonas:unrètica che quarda al futuro 2<br />

TotaÌè delle orè di lèziÒni 52<br />

îotale ore di. verifiche 26<br />

pe! un totale di ore effettivanenrè svolte nell/intelo anno<br />

per unrta didartacbe con indicazione de1<br />

4 -ME IODOI,OGIE ADOTÎATE :<br />

--ezrone fron!èle e parLecipoz.ore alt-va dr LLLL- 9.. d.Lnni d lè dinamrca oi<br />

s.IIATERIAI.I DIDATTICI :<br />

- Testo utilizzato:PROTAGONISTI E TESTI <strong>DELLA</strong> FILOSOEIA D/1.D/2<br />

- Autori : ABBAGNANO NICOLA, FORNERO GIOVANNI<br />

- Casa Editrice: PAB.AVIA<br />

6-UPOI'GIE DE!1,8 PROVE DI VERIFIC.A lxtlLlZZAÎE I<br />

-verìfiche orali pèriodìche<br />

-Prove d.i s.imulazione a risposca operLd e c scel Ld nuILipla.<br />

A di3tD3iriore cù.ILa C@is3ionè sono c!.EÉaitlti io 6.9r.te.ia gli è3èú|)i al€llè prot ari<br />

PaLazzolo A. lj'<br />

IL DOCENIE<br />

Sì[*.<br />

"^^ "-brt .L. ,. ,,,

Programma di FlIOSOFIA svolto nella classe V A del <strong>Liceo</strong> classico<br />

dalla Prof.ssa Sebastiana Bordonaro nell' anno scolastico 2oLllt2<br />

Testo utifizzato: PROTAGONISTI E TESTI <strong>DELLA</strong> FILOSOqIADIL; Dl2<br />

Autori: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero<br />

Casa editrice: PARAVIA<br />

CRISI DELTIDEALISMO NEI CAMTTERI GENERAI.I DELTIDÉALISMO<br />

HEGEL<br />

1. La razionalità del Reale<br />

2. La dialettica hegeliana<br />

3. lcaratterigeneralìdella logica, della filosofia della Natura e della filosofia dello Spirito<br />

SCHOPENHAUER: IRRAZIONALISMO E PESSIMISMO<br />

1.1. Vita e scritti<br />

1.2. Radici culturali del sistema<br />

1.3. ll mondo délla rappresentazione come "velo di lMaya"<br />

1.4. La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé<br />

1.5. caratteri e manifestazionidella "volontà divivere"<br />

1.6. ll pessìmismo<br />

. Dolore, piacere e îoia<br />

. La sofferenza universale<br />

. fillusionedell'amore<br />

1.7. Approfondimento: Ia critica delle varie forme di ottimismo<br />

. ll rifiuto dell'ottimismo cosmico<br />

. ll rìfiuto dell'ottimismo sociale<br />

. ll rifiuto dell'ottimismo storico<br />

1.8. Le vie di liberazione dal dolore<br />

. L'arte<br />

. L'etica della pietà<br />

. L'ascesi<br />

KIERKEGAARD:t'ESISTENZA CONTRO LA TOTALITA'<br />

1. Vita e scrittì<br />

2. L'esistenza come possibilità e fede<br />

3. Le verità del "singolo": il rifiuto dell'hegelismo e "l'infinita differenza qualitatìva fra l'uomo e<br />

Dio"<br />

4. Gli stadi dell'esistenza<br />

4.1. Vita estetica e vita etica<br />

4.2. La vìta reliSiosa<br />

5. L'angoscia<br />

6. Disperazione e fede<br />

7. L'attimo e Ia storia: l'eterno neltempo<br />

MARX:<br />

1. Vita e opere<br />

2. Caratteristiche del marxismo<br />

3. La critica al "misticismo logico"dì Hegel<br />

/8

4. La critìca della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione "politica" e " umana"<br />

5. La critica dell'economia borghese e la problematica dell"'alienazione"<br />

7. La concezione materialistica della storia<br />

7.1. Dall"'ideologia" alla "scienza<br />

7.2. Struttura e sovrastruttura<br />

7.3. La dialettica della storia<br />

7.4. La critica agli "ideologi" della sinistra hegeliana<br />

8. La sintesidel "Manifesto"<br />

8.1. Borghesia, proletariato e lotta diclasse<br />

9. " lL Capitale"<br />

9.1. Economia e dialettica<br />

9.2. Merce, lavoro e plus-valore<br />

9.3. Tendenze e contraddizione del capitalismo<br />

10. La rivoluzìone e la dittatura del proletariato<br />

11. Le fasi della futura società comunista<br />

NIETZSCHE:RADICALITA' <strong>DELLA</strong> CRlSl. RADICALIIA' DEL PENSIERo<br />

1. Vita e scritti<br />

3. Filosofia e malattia<br />

4. Nazificazione e denazificazione<br />

5. Caratteristiche del pensìero e della scrittura di Nietzsche<br />

7. ll periodo gìovanile<br />

7.1. Tragedia e filosofia<br />

. Nascita e decadenza della tragedia<br />

. Spirito tragico e accettazione della vita. La "metafisica da artista".<br />

8. ll periodo "illuministico"<br />

8.2 La "morte di Dìo" e la fine delle illusioni metafisiche<br />

. Realtà e menzogna<br />

. llgrande annuncio<br />

. Morte di Dio e awento delsuperuomo<br />

. Come il "mondo vero" finì per diventare favola e l'autosoppressione della morale<br />

9. ll periodo di " Zarathustra"<br />

9.1. La filosofia delmerjggio<br />

9.2. llsuperuomo<br />

9.3. feterno ritorno<br />

10. L'ultimo Nietzsche<br />

10.1. ll crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la "trasvalutazione deivalori"<br />

10.2. La volontà di potenza<br />

. Vita e potenza<br />

. La volontà di potenza come arte<br />

10.3. llproblema delnìchilismo e delsuo superamento<br />

CARATTTRI GENERATI DETTESISTENZIALISMO<br />

. Lo sfondo della riflessione esistenziale<br />

. L'esistenzialismo come clima culturale<br />

. Le radici<br />

. I nuclei fondamentali<br />

HEIDEGGER<br />

L. La nostalgia dell'essere in Heidegger<br />

lc)

. La domanda fondamentale<br />

. L'analìsidell'esistenza<br />

. fessere nelmondo<br />

. La comprensione<br />

. La cura<br />

. L'esistenzaautentica<br />

. La temporalità dell'esserci<br />

. La svolta<br />

. La lecntca<br />

. Nella notte del mondo, sulle tracce degli dei fuggiti<br />

. In cammino verso il lìngua88io<br />

. L'uomo come "pastore dell'essere"<br />

NEOSCOLASTICA E PERSONALISMO<br />

1. ll contesto storico-culturale<br />

JACQUES MARITAIN<br />

1. Vita e opere<br />

2. L'umanesimo integrale<br />

. Principio di analogia e autonomia del pensiero<br />

. Umanesimointegralecontro"antropocentrismo"<br />

3. La conce2ione etico-Politica<br />

KARL POPPER E IL DIBATTITO EPISTEMOLOGICO<br />

1. Vìta e opere<br />

2. Crìtica dell'Empirismo logico e dell'induttivìsmo<br />

3. ll falsìficazionismo<br />

4. Scienza e metafisica<br />

5. Congetture e confutazioni<br />

6. ll realismo critico<br />

7. llfallibilismo<br />

9. La società aperta<br />

HANNAH ARENDT: LA MEDITAZIONE SULL'AGIRE POLITICO<br />

3.1. Le origini del totalitarismo<br />

3.2. La politeia perduta<br />

HANs IoNAS: UN'ETICA CHE GUARDA AL FUTURO<br />

1. Un'etica per la civiltà tecnologica<br />

. L'imperativo ecologico diJonas<br />

2. La responsabilità verso le generazionifuture<br />

. / /^<br />

palazzotoA.lì I 4 /a 5 I -' a l{<br />

ll Docente<br />

$*1,.'-*- St^\ ù-\a-\.:,<br />

2t)

1" Istituto di lstruzione Superiore "<strong>Platone</strong>"<br />

<strong>Liceo</strong> Classico<br />

Classe 5 Sez. A<br />

Anno Scolastico 201 l-2012<br />

Materia Religione Cattolica<br />

Relazione Finale<br />

La classe lll B del <strong>Liceo</strong> Classico ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati. Cli<br />

alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo. ll profrlo attuale della classe evidenzia,<br />

dal punto di vista cognitivo, buone conoscenze e discrete abilità. L'IRC, "nel quadro delle finaliU<br />

della scuola" (lntesa 1,1), "in conformira alla dottrina della Chiesa" (lntesa l,l e 4,1), "e nel rispetto<br />

della libertà di coscienza degli alunni" ( Intesa l,l ), ha inteso Fomuovere l'acquisizione di elementi<br />

di cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza di alcuni principi del<br />

cattolicesimo che fanno parte del patimonio storico del nosho Paese. Ha offerto contenuti e<br />

sîrumenti specifici per una lettura della realtà storico-cultùale in cui gli alul|rli vivono; è andato<br />

inconto ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; ha cercato di contribuire alla<br />

formazione della coscienza morale ed ha offerto elementi per scelte consapevoli e responsabili di<br />

fionte al problema religioso (DPR 21, 7, 1987, n339, I,l-2).<br />

Gli alurni sono stati aiulati: - a scoprire quei valori che sono significativi, secondo la tradizione<br />

cristian4 per I'esperienza di vita dei ngazzi stessi; - a trovare i significati valoriali assunti dalla<br />

Tradizione Cristiana Cattolica; - a rendersi conto con intelligenza critica dei valori della Religione<br />

Cattolica,<br />

In merito alle CoÍosceDzG gli alunni hanno inteso la religione come possibile risposta alle<br />

domande di senso dell'uomo; hanno conosciuto le verità escatologiche del cristianesimo in<br />

riferimento alla viîa oltre la mo.te; hanno conosciuto gli eventi finali del personaggio Gesr) di<br />

Nazareth riconoscendo neÌÌa morÎe e resurrezione di Cristo il centro delle fue cústiana; hanno<br />

intuito i significati valoriali di un'etica della vita secondo le indicazioni del Magistero della Chiesa<br />

in relazione alle principali tematiche attuali (ingegneria genetic4 eutanasi4 aborto,ecc....) anche<br />

alla luce dei principi enunciati nella Lettera Enciclica di Ciovanni Paolo ll Erangelium Vilae.<br />

ln merito alle Competenze, relativamente alle loro potenzialità e al diverso livello di partenza. gli<br />

alunni sono in grado di: - riconoscere il valore delle verità cristian€ sulla vita ultraterena; -<br />

individuare nella morte e resurezione di Cristo il fulcro e il fondamento del cristianesimo; -<br />

percepire il valore del rispetto della vita e della dignita della persona - cogliere la necessità di<br />

un'etica della vita in relazione alle principali tematiche attuali, anche alla luce del Magisîelo della<br />

Chiesa.<br />

In merito alle Capacità gli alunni, in maniera diversificata, sono in grado di: - analizzaxe,<br />

sintetizzare, argomentare e valutarc le conoscenze acquisite; - operare scelúe libere e responsabili; -<br />

sviluppare atteggiamenti di assolùto risp€tto per opinioni culturali e morali diverse dalle propúe.<br />

I Contenùti sono stati acquisiti sviluppando le seguenti Unita Didattiche: "La dignita della<br />

persona urnana e I'etica" - il valore della fìersona e la necessità di formarsi una coscienza morale<br />

Tra realtà maîeriale e spirituale: la dimensione religiosa. Vita teÍena e vite etema. Infemo.<br />

nella vita il Mistero di Dio. La vita: dono da<br />

Paradiso, Pugatorio.'La difesa della vit." -<br />

difendere sempre. Temi di bi

Mezzi e strumetrti di lavoro sono stati i documenti del Magisîero della Chiesa (o riconducibili ad<br />

esso), Sacra Bibbia.<br />

Lo Spazio utilizzato è stato sempre quello dell'aula didattica.<br />

Strumenti di veífica sono stati innanzitutto i colloqui individuali e di gruppo.<br />

Per la valut zione si è tenuto conto dei seguenti elementi: disponibilitàL ad apprendere dell'alunno,<br />

interesse, livello di partecipazione, conoscenza degli argomenti, uso della terminologia apFopriata,<br />

capacità di approfondimento, di comparazione, di rielaborazione, di matuazione di libere e<br />

personali opinioni.<br />

L'insegnante<br />

C--* av

LICEO CLASSICO CLASSE 5 SEZ A<br />

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCPLINARI<br />

Mateúa<br />

Relisione Cattolica<br />

Docente Prof. CANTONE MARIA RITA<br />

Libro di testo adottato<br />

ore settimanali Orc d i lczione provist€ ncll'ùno<br />

Ore di lezione effetoate nell'a. s<br />

di lezione N. I Scoì6tico0ll-2012 N.13<br />

N.<br />

Nota bene: Lo scarto Íia le ore Dr€viste e ouelle efTetuate è dovuto alle attività inteùative e aìle assenu collettive<br />

Obiettivi realizziti<br />

(in termini di conoscenze,<br />

competenze! capacita)<br />

Conoscenze<br />

Gli alunni conoscono la religione come possibile risposta alle domande di senso<br />

dell'uomo; conoscono Ie verita escatologiche proposte dal cris.ian€simi; riconoscono il<br />

centro della fede cristiana nella mofe e resurrezione di Cesrì da cui scaturisce- D€r i<br />

cr€d€nti, il senso profondo della vita; conoscono i principi di un'etica della vila in<br />

rclazione all€ principali tematiche attuali (lngegnerìa genetica, fecondazione assistita,<br />

eutanasia ecc.) anche alla luce deiprincipienunciari da alcuni documenti<br />

def Magìstero della Chiesa ( Lettera Enciclica di Ciov^nni Paolo ll Elangeliun l/itae\.<br />

Competenze<br />

Relativamente aìle loro potenzialità e al djveno liv€llo di paftenza, gli alunni sono in<br />

grado di: - individuare nella r€ligione una possibile risposia alle domande esislenziali;<br />

riconoscere il valore d€lle v€rita cristian€ sulla vita ultratenena;- individuare nella morte<br />

€ resurezione di Cristo il fulcro e il fondam€nto del cristianesimo;- percepire il valore<br />

del rispetto per la vita che emerge dalle varie concezioni religiosei cogliere la necessità<br />

di un'etica della vita in relazione alle principaìi tematiche attunli, anche alla luce d€l<br />

Magistero della chiesa.<br />

CNpacità<br />

GIi afunni in maniem diversìficata sono in grado dii ana.lizzare, sinteriz re,<br />

argomentare e valutare le conosc€nza acquisite; operare scelte libere e responsabilìisv;luppar€<br />

atteggiamenti di assoluto rispetto per opinioni cultuali e norali diverse dalle<br />

CONTENUTT<br />

Unità Ore Titolazione delle uniu<br />

I<br />

'Religione e vita"<br />

La rcligìone: risposla alle domandc dell ùomo. TÉ rcalîa mteriale e spiritùalc: ladincnsionc<br />

r€ligiosa vila torena c liÌa ctcma. Infcmo, PuGatorio. Pamdie.<br />

',<br />

"La sacElità della vitr"<br />

Nella vita il " Mistero di Dio" . La vita: dono da difendere semore. Terni di bio€tica<br />

secondo il Magistero d€lla Chiesa: I'aborto nell'r/J& I'embrione nell'f/óJ e<br />

I'eutanasia n€ll't/ ó.,/.<br />

"La Pasqua: centro della fede cristiana"<br />

La Pasqua: fonte e fulcro del cristianesimo- Dallacrocg, font€ di vila, nasce e si<br />

diffonde iì"Popolo della vita'(r/J0). ta logìca del"dono".<br />

Melodo di insegnamento<br />

Mezzi e sÍumenti dì lavoro<br />

SDazi<br />

Strumentidiverifica<br />

Esperienziale e dialogico: inleroga la realtà e la reinterprela con l'ausilio deinuovi<br />

significati valoriale assunti dallatradazione crìstiana, nella lìbelà di scelta personale.<br />

t€zioni Fonlali. Interventi individualizari. livoro di eruDDo. Dibattili suidati.<br />

Libro di testo. Documentidel Magistero dellaChiesa ( o riconducibili ad esso), Sacm<br />

Bibbia-<br />

La verifica e stata attùata tÉmite colloqui individuali e d; gruppo.<br />

Per la valutazion€ si è tenuto conto dei seguenti elementi: disponibilila ad apprendere<br />

dell'alumo, interesse, liveìlo di partecipazione, conoscenza degli aryomenti, uso della<br />

terninologia appropriata, capacita di approfondinento, di comparazion€, di<br />

{ft rrq,ruro o. '|t- or- 2etrz<br />

€,* ,/L)

1' Istituto di Istruzione Superiore "<strong>Platone</strong>"<br />

<strong>Liceo</strong> Classico<br />

Classe 5 Sez A<br />

Anno scoìastico 201 l-2012<br />

Materia Religione Cattolica<br />

Programma svolto<br />

- La Religione: una possibile risposta alle domande della vita.<br />

- La vita terrena e il suo valore .<br />

- La vita etema: infemo, paradiso e purgatorio.<br />

- La sacralità della vita.<br />

- L'etica e la bioetica.<br />

- Natale: Dio diventa uomo.<br />

- La visione cristiana della sessualità.<br />

- La tutela della vita fin dal suo albore: EV 58 e I'abofo.<br />

- Il rispetto assoluto della vita in ogni suo stadio: EV64 e l'eutanasia.<br />

- L'amore cnsliano..<br />

- Il comandariento dell'amore di Gesu di nazareth.<br />

- La Pasqua ebraica.<br />

- La Pasqua, centro della fede cristiana.<br />

Gli alunni<br />

/. / / /4<br />

lu1-t t'ú't'I/\ /-9'"'<br />

C,r'^-"- Uoru.-'-<br />

L'lnsegnante<br />

€--*rt a<br />

t4

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPARIORE'PLATONE"<br />

ANNO SCOLASTTCO 20tl I t2<br />

INDTRTZZO CLASSTCO CLASSE V<br />

Relazione finale ITALIANO Docente Lucrezia Dibartolo<br />

La classe, nel suo complesso, ha dimostrato interesse al dialogo educativo e<br />

impegno costante durante tutto I'anno scolastico. Il rapporto è stato improntato<br />

su rispetto € stima reciproci.<br />

Sono state perseguite le segventil!U!!!E!!@!!yJ!!Wg!Sg!! attraverso lo studio<br />

dei contenuti relativi alla disciplina e anche attraverso le situazioni quotidiane di<br />

vita scolastica:<br />

l) sviluppo di emozioni e sensibilità soggettive per un più consapevole senso<br />

di sé nella vita di gruppo, e un più saldo equilibrio psico- fisico<br />

2) sviluppo di una coscienza della solidarietà, del rispetto delle diversità.<br />

3) sviluppo della coscienza civica<br />

4) sviluppo di una coscienza interculturale.<br />

Le finalità snecílíche della dìscìnlina sono state volte a<br />

l)Sviluppare la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno<br />

letterario, come espressione della civiltà e, in connessione con le altre<br />

manifestazioni afistiche. come forma di conoscenza del reale anche attraverso le<br />

vie del simbolico e dell'immaginariol<br />

2) favorire la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappres€ntativi del<br />

patrimonio letterario italiano, consid€rato anche nelle sue relazioni con altre<br />

letterature europee e mondiali<br />

3)svifuppare la padronanza del mez;zo linguistico nella ricezione e nella<br />

produzione orali e scritte nella consapevolezza della trasversalità della lingua.<br />

Circa Ia metà della classe ha raggiunto i seguenti<br />

Obiettivi minimi:<br />

Conoscenza e comprensione essenziale del proc€sso storico letterario dalla<br />

seconda metà dell'Ottocento ai nostri giorni; conoscenza e comprensione<br />

essenziale di canti del Paradiso di Dante Alighieri(parafrasi,riassunto,ricerca<br />

parole-chiave; conoscenza schema metrico); conoscenza delle diverse tipologie<br />

di scrittura(riassunto,analisi testo, saggio breve,articolo di giornale)<br />

Comqelenze capacità di orientamento nel panorama letterario studiatoi<br />

contestualizzazione di un autore; capacità di analisi di un testo sia in poesia che<br />

in prosa (comprensione essenziale del contenuto, rilevazione temi,<br />

riconoscimento delle più note forme metriche e figure retoriche) ;capacità di<br />

sintesi essenziale dei concetti portanti di un testo; capacità di produrre un testo<br />

scritto organico e logico con padronanza del mezzo linguistico; capacità di<br />

produrre un discorso orale logico e con padronanza della lingua<br />

Lf

Circa la metà della classe ha raggiunto i seguenti<br />

obiettivi discìnlinari soecifici aoorofonditi<br />

relativi a tre settori:<br />

l. analisi e contestualizzazione deí testì:<br />

o conduzione di una lettura diretta del t€sto com€ prima forma di<br />

interpretazione del suo significato;<br />

o collocazione del testo in un quadro di confronti e relazioni<br />

riguardanti: altre opere dello stesso autore o di altri autori, coevi e<br />

non; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto<br />

storico del tempo<br />

. rapporto del testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e<br />

formulare un proprio motivato giudizio critico<br />

2) rillessíone salla letleratura e sua DrosDeîtivt sîofica:<br />

riconoscimento, in una generale tipologia dei testi, dei caratteri<br />

specifici del testo letterario e della sua fondamentale polisemia, che<br />

lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue<br />

riproposte nel tempo.<br />

Conoscenza e utilizzazione dei metodi e degli strumenti<br />

fondamentali per I'interpretazione delle opere letterarie;<br />

Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più<br />

rappresentativi, le linee fondamentali della prosp€ttiva storica nelle<br />

tradizioni letterarie italiane.<br />

3 )competenze e conoscenze ling aislìche<br />

. capacità di eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente e<br />

sintatticamente corretta<br />

. capacità di affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di<br />

vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura( esplorativa,<br />

estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge<br />

. capacità di produrre testi scritti di diverso tipo : di sintesi dei<br />

contenuti fondamentali del testo; di rielaborazione di contenuti (<br />

analisi testo; saggio breve; articolo di giornale.<br />

Sono state utilizzate le seguenti<br />

METODOLOGIE :<br />

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, apprendimento<br />

cooperatiyo, role play, metodo induttivo e deduttivo si sono alternate a seconda<br />

dell'argomento trattato. T€sti in adozione, DVD, visite guidate. Uso della lim<br />

CONTENUTI<br />

t6

1)Processo storico letterario dalla seconda metà dell'Ottocento al Duemila.<br />

2. Letlnr esegetica di alcuni canti del Paradiso di Dante Alighieri<br />

3. Esercitazioni sui diverse tipologie di scrittura<br />

ATTIVITA' PROGETTUALI EXTRACURRICULARI<br />

1. NEWS PAPER GAME : Conigliaro Gaspare, Monteneri Luca, Terzo<br />

Leandro, Santoro Ugo.<br />

VERIFICHE E VALUTAZIONT:<br />

Le verifiche scritte sono state tre per quadrimestre. Sono state volte<br />

all'accertamento delle conoscenze di argomenti trattati e all'accertamento delle<br />

competenz€ tecniche di scrittura in riferimento alle diverse tipologie di scrittura<br />

ministeriale. Le verifiche orali sono state diagnostiche e sommative. Le prime<br />

quotidiane volte all'accertamento dell'impegno e dell'apprendimento costante.<br />

Le seconde, alla fine dei singoli moduli o anche interpercorsuali ( a pettine) alla<br />

fine di singole unitài sono state almeno cinque per quadrimestre. La valutazione<br />

si è awalsa dell'applicazione delle griglie di valutazione per materie affini<br />

allegata al registro personale<br />

,-\ ll;^_<br />

27

I ISTITUTO D,ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PLATONE,'<br />

ANNO SCOLASTICO 207T-2072 LICEO CLASSICO<br />

CLASSE V SEZ.A DOC. DIBARTOLO LUCREZIA<br />

Programma di letteratu ra italiana<br />

Anno scolastico 2OIL/2OLZ<br />

L' età postunitaria<br />

1, Le strutture politiche, economiche e sociali<br />

. Lo stato accentratore<br />

. ll suffragio censitario<br />

. Le strutture economiche<br />

. L'ostilità allo sviluppo industriale<br />

. ll protezionismo<br />

. L'awioalla'industrializzazione<br />

. ll divario tra nord e sud: la questione meridionale<br />

. La frattura social€ nell'ltalia postunitaria<br />

2. t'ídeologie<br />

. L'atteggiamentodegliintellettuali<br />

. ll capitalismo industriale e i mutamenti sodali<br />

. La fìducla ottimktica ed il culto della scienza e d€lla tecnica<br />

. La validilà del metodo scìentifìco<br />

. ll metodo della scienza esteso alla realtà spirituali<br />

. La scapiglaatura<br />

. Verga ùa romanticismo ev€rasmo<br />

. De Sanctis ka idealismo e realismo<br />

. li liberalìsmo<br />

3. Le istituzioni culturali<br />

. fistruzioneobblìgatoria<br />

. La funzione della scuola<br />

. ll sistema scolaslico<br />

. llteatro, specchio della borghesia<br />

4. Gli intellettuali<br />

. ll rifiuto deivalorì borghesi e della civiltà moderna<br />

. L'esclusìone del letterato dalla realta moderna<br />

. La provenienza sociale dell'intellettuale in ltatia<br />

. I nuovi intellettuali specialisti<br />

. L'lntellettuale si attribuisce un ruolo<br />

29

'Percorso l-: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati<br />

. Gliscapigliati e la mod€rnità<br />

. La Scapigliatura e il Romanticismo stranÌero<br />

. Un oocevia intellettuale<br />

. Un'avanguardiamancata<br />

Emilio Praga<br />

o TL Preludio (p932)<br />

Percorso 2: il romanzo dal Naturalismo francese a Verismo italiano<br />

1. ll naturalismo francese<br />

. I fonda menti teorici<br />

. I precursorl<br />

. La poetica diZola<br />

. ll ciclo dei Rougon Macquart<br />

Gustave Flaubert<br />

. Madame Bovary (Trama) pg66<br />

T2 Un Manifesto del Naturalismo<br />

Emile Zola ( In sintesi)<br />

. T3 Lo scrittore come " operaio" del progresso sociale<br />

2 ll Verismo italiano<br />

Luigi Capuana<br />

. T5 Scienza e forma letteraria : l'impersonalità<br />

Federico De Roberto<br />

. T5 Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe<br />

Percorso 3 ll romanzo realista in Europa ( ln sintesi)<br />

Percorso 4 La condizione femminile nell'età borghese ( In sintesi )<br />

2t")

'Pércorso 5: Giosuè Carducci<br />

1 La vita<br />

2 L'evoluzioneideologica<br />

. dalla democrazia repubblicana all'ìnvoluzìonemonar€hica<br />

. dall'antiromanìicismo classicistico all'esotismo evasivo<br />

. "Sanità" classi€a e "rnalattia" tardo romantica<br />

3 La prima fase della produzione carducciana: Juvenialia, Levia gravia,<br />

Giambi ed Epodi<br />

4 Le Rime nuove<br />

. T2 San Martino<br />

. Pianto antico (extra testo)<br />

5 Le odi barbare<br />

. TS Nella piazza dì San Petronio (vv.l.9-20)<br />

6 Rime e ritmí<br />

Percorso 6: Giovanni Verga<br />

1 La vita<br />

. La formazione e le opere giovanili<br />

. A Milano: la svolta verso il Verismo<br />

2 lromanzi preveristi<br />

3 La svolta verista<br />

4 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista<br />

. la poetica dell'impersonalità<br />

. la tecnica narrativa<br />

. T2 "Sanità" rusticana e " malattia" cittadina<br />

. T3 impersonalità e regressione<br />

o T4 l"'eclisse " dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato pg204<br />

5 L'ideologiaverghiana<br />

. ll "diritto di giudicare" e il pessimismo<br />

6 ll verismo di Verga e il naturalismo zoliano pg210<br />

7 Vita dei campi<br />

. T5 Fantasticheria pag.2I2<br />

. T7 La Lupa pag.229<br />

3Ò

' 'g ll ciclo dei Vinti<br />

' . T8 I "vinti" e la " fiumana del progresso"<br />

9 lmalavoglia<br />

. T9 ll mondo arcaico e l'irruzione della storia<br />

. T10 | malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico<br />

10 Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana<br />

11 ll Mastro- don Gesualdo<br />

. T15 La tensione faustiana del self-made man (w.110-295)<br />

ll Decadentismo<br />

1 La visione del mondo decadente<br />

2 La poetica delDecadentismo<br />

3 Temi e miti della letteratura decadente<br />

4 Decadentismo e Romanticismo<br />

2 Decadentismo e Novecento<br />

Percorso 1 Charles Baudelaire<br />

1 La vita<br />

2 lfiori del male<br />

. T1 Corrispondenze<br />

. T2 L'albatro<br />

. T4 Spleen<br />

. T9 Perdita d'aureola<br />

Percorso 2 La poesia simbolista<br />

Paul Verlaine (ln sintesi)<br />

. T1 Arte poetica<br />

. T2 Languore<br />

Arthur Rimbaud (ln sintesi)<br />

. T4 Vocali<br />

Stèphane Mallarmè (ln sintesi)<br />

Percorso 3 ll romanzo decadente<br />

2l

-Pércorso 4 Gabriele D'Annunzio<br />

L La vita<br />

2 L'estetismo e la sua crisi<br />

. Tl Un ritratto allo specchio :Andrea Sperelli ed Elena Muti<br />

3 | romanzi del superuomo<br />

. T3 ll programma politico del superuomo<br />

4 Le opere drammatiche (Sintesi)<br />

5 Le laudi<br />

. T9 La pioggia nel pineto<br />

Percorso 5 Giovanni Pascoli<br />

1 La vita<br />

2 La visione del mondo<br />

3 La poetica<br />

o T1 Una poetica decadente<br />

o M11 ll " fanciullino" e il superuomo: due miti complementari<br />

4 L'ideologia politica<br />

5 ltemi della poesia pascoliana<br />

6 Le soluzioniformali<br />

7 Le raccolte poetiche<br />

8 Myricae<br />

. I puffini dell'Adriatico

ll. Primo Novecento<br />

1. L'ideologia<br />

. croce: la rinascita dell'idealismo<br />

2. Le istiturioni culturali<br />

. ll Panorama delle riviste<br />

Percorso 1La stagione delle avanguardie<br />

1. I futuristi<br />

Filìppo Tommaso Ma rinetti<br />

. T1 Manifesto del Futurismo (pg24)<br />

o T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista (pg26)<br />

o T3 Bombardamento (pg30)<br />

Aldo Palazzeschi<br />

o E lasciatemi divertire (p934)<br />

2. Le avanguardie in Europa (ln Sintesi)<br />

Percorso 2 La lirica del Primo Novecento in ltalia (ln sintesi) pg117<br />

1. I crepuscolari<br />

Guido Gozzano<br />

. TZ La signorina Felicita owero la felicità (pg72)<br />

. T3 Totò Merùmeni (pg85)<br />

Percorso 3 ltalo svevo<br />

1. La Vita<br />

2, La cultura di Svevo<br />

3, ll primo romanzo:Una vita<br />

o T1 Le ali del gabbiano (pg131)<br />

4. Senilità<br />

. T2 ll ritratto dell'inetto (p9141)<br />

5. La coscienza diZeno<br />

. T6 la salute "malata" di Augusta (pg170)<br />

Z

' Pércorso 4 luigi Pirandello<br />

1, [a vita<br />

2. [a vísione del mondo<br />

3. La poetica<br />

4. Le poesie e le novelle<br />

. T2 La trappola (p9244)<br />

. T4 il treno ha fischiato (p9256)<br />

5, I romanzi<br />

. T6 lo strappo nel cielo di carta (pg279)<br />

. T7 Nessun nome (pg290)<br />

6, Gli esordíteatrali e il periodo " grottesco"<br />

7. ll giuoco delle parti<br />

. Atto terzo (p9323)<br />

8. ll " teatro nel teatro"<br />

9. L'ultima produzione teatrale<br />

10, L'ultimo Pirandello narratore<br />

Tra le due suerre<br />

1. La realta politico-sociale in ltalia<br />

2. La cultura<br />

Percorso 1La narrativa straniera del primo Novecento (ln sintesi) pg434<br />

Percorso 2 Frank Kafka ( In sintesi) pg462<br />

Percorso 3 La società italiana fra arretratezza e modernità ( In sintesi) pg499<br />

Percorso 4 L'assurdo, l'irreale, il fantastico ( In sintesi) 521<br />

Percorso 5 L'Ermetismo<br />

Salvatore Quasimodo<br />

o T1 Ed è subito sera (pg526)<br />

o T2 Vento a Tindari (P9527)<br />

o T3 Alle fronde dei salici (pg529)<br />

Leonardo Sinisgalli ( In sintesi) pg541<br />

4/

'Pércorso 6 Umberto Saba<br />

1. La vita<br />

2. ll Canzoniere<br />

. T1 A mia moglie (pg544)<br />

o T2 La capra (p9557)<br />

. T3 Trieste(p9559)<br />

. T4 Città vecchia (pg551)<br />

. ts Mia figlia (p9562)<br />

o T9 Amai (p9568)<br />

o t10 Ulisse (p9570)<br />

3, Le prose<br />

. Ernesto<br />

Percorso 7 Giuseppe Ungaretti<br />

1. La vita<br />

2. L'allegria<br />

. T3 ll porto sepolto (p9601)<br />

o T4 Veglia (pg602)<br />

o ts I fiumi (pg604)<br />

o T6 San Martino del Carso (pg608)<br />

. T8 Mattina (p9611)<br />

. Tto Soldati (pg513)<br />

. T11 Girovago<br />

3. ll Sentimento del tempo<br />

4, ll dolore e le ultime raccolte<br />

. T15 Non gridate più (p9631)<br />

Percorso 8 Eugenio Montale<br />

1. La vita<br />

2. Ossi di Seppia<br />

o tl Limoni (pg549)<br />

T2 Non chiederci la parola (pg653)<br />

T3 Meriggiare pallido e assorto (pg655)<br />

T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pg657l<br />

o T8 Casa sul mare (p9663)<br />

3r-

'. '3. ll secondo Montale : le occasioni<br />

o T12 La casa dei doganieri (pg679)<br />

4. ll terzo Montale<br />

o T13 La Primavera hitleriana (w.31-a3) (pg683)<br />

o t14 L'anguilla (pg687)<br />

. T15 piccoto Testamento (w.i.-7) (pg689)<br />

5. l'ultimo Montale<br />

. T17 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (extra testo )<br />

o ln Sulla Poesio (extra testo)<br />

36

tO SCENARIO:SÌORtCO, SOC|ETA,, CULfURA, tDEE<br />

1. lL QUADRO POIIT|CO<br />

LA COS-TITUZIONE<br />

. ll referendum 1946<br />

2. TRASFORMAZIONIECONOMICHE ESOCIALI<br />

LA RICOSTRUZIONE DET DOPOGUERRA E IL BOOM<br />

It coNsuMtsMo<br />

. PAG 581 IL RIMPIANÍO DEL MONDO CONTADINO E T'OMOLOGAZIONE CONTEMPORANEA<br />

I.'EMIGRAZIONE IINTERNA<br />

DAGLI ANNI SESSANTA AGtI ANNI OTIANIA<br />

GLI ANNI NOVANIA E LA SVOLTA DEL MILTENNIO<br />

3. rEO|TORiA<br />

BESI, SELLERS E IASCAEITI<br />

4. IL PUBBLICO<br />

5. tGtoRNAtl<br />

6. LA TETEVISJONE<br />

7. tL CONSUMTSMO<br />

- TNTERVTSTA AD ptER PAOLO pASOLtNt: - GENOC|D|O DELTE CUTTURE (you Tube)<br />

, tNfERVtSTA AD ZYGMOND BOUMAN: AMORE LleUtDO (you Tube)<br />

8. LE TECNOLOGIE INFORMATICHE E INIERNET<br />

9. tA SCUOTA E L'UNIVERSITA<br />

10. GLI INTELLETTUALI<br />

11. IL DIBATTIÍO DELTE IDEE<br />

. L,egemonia del marxismo e l,eredità idealistica<br />

. La contestazione e la Scuola di Francoforte<br />

. t'esistenzialismo<br />

PERCORSO 1: LA GRANDE NARRAÌVA SIRANtERA ( tN SlNÌESt pA6 99)<br />

PERCORSO 3: tL ROMANZO DELTA BORGHESTA (tN StNTES| pAG 149)<br />

Percorso 4: ILMtTO DEL popolo<br />

ETIO VITTORINI<br />

T1: ilnondo offeso<br />

PERCORSO 5: LA GUERRA, LA DAPORTAZ|ONE, tA RESTSTENZA<br />

PERCORSO 6: INDUSIRIA E LETTERA-rURA<br />

T3: la funzione dell'uomo-cosa<br />

PERCORSO 7r ITROMANZO E t-A STORTA (lN StNTES| pAG 288)<br />

GIIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA<br />

11: la Sicilia e la morte<br />

3/

SI INIENDE COMPI.ETARE CON:<br />

PERCORSO 9: LA POESIA OTTRE L'ERMETISMO (lN SlNTESl PAG 363)<br />

PERCORSO 10: LA POESIA DAGLI ANNI SESSANTA AD OGGI ( lN SINTESI PAG 385)<br />

PERcORSO 11: TQUIETUDINE GIOVANItE ( lN SlNrESl PAG 414 )<br />

PERCORSO 12: tA I-EfTERATURA DRAMMATICA ( lN SIN'rÉSI PAG 451)<br />

PERCORSO 14r CARLO EMILIO GADDA( lN SlNTESI PAG 560)<br />

PERCORSO 15: PIER PAOLO PASOIINI {lN SINTESI PAG 594)<br />

PERCORSO 16: ITAIO CALVINO (lN SINTESI PAG 650)<br />

INfERVISIA AD PIER PAOLO PASOLINI: IL GENOCIDIO DELLE CUITURE<br />

INTERVIS-IA AD ZYGMOND BOUMANT AMORE LIQUIDO<br />

FIRME DEGLIALUNNI<br />

3S

srrruro o, rsrRuzroru e s rcoru onnrn su pr Rro nÈ lRio rrr<br />

y<br />

INDIRIZZO CLASSICO CLASSE V SEZ.A<br />

DOCENTE DIBARTOLO LUCREZIA<br />

Programma di Divina Commedia<br />

PARADISO<br />

CANTO | (da w. 1a w.27, da w. 103 a w. 142)<br />

CANTO II<br />

CANIO VI<br />

CANIO XI<br />

CANIO XII<br />

CANTO XV {da w.25 a w. 30, da w.91 a w.148)<br />

CANTO XVlt (da w. 13 a w. 142)<br />

CANTO XXXIII<br />

FIRME DEGIIALUNNI<br />

)9

ISTITT TO D'ISTRT,ZIONE SECONI)ARIA STIPERIORI<br />

..{\\() scol.As I I('o 201 | /12<br />

Iì{DIRIZZZO CLASSICO CLASSE V<br />

.PI,ATO\ E'<br />

Relazione finale LATINO Docente Lucrezia Dibartolo<br />

La classe, nel sùo complesso, ha dimostrato interesse al dialogo educativo e impegno costatrte<br />

durante tutto I'anno scolastico. ll rapporto è stato improntato su rispetto e stima reciproci.<br />

Sotro state perseguite le segtentifug!!j39!g!!y1!gyg19g!jattraverso lo studio dei<br />

cotrtenuti relativi alla disciplina e anche attraverso le sitùazioni quotidiane di vita scolastica:<br />

1) sviluppo di emozioÍi e sensibilità soggettive per un più consapevole senso di sé nella<br />

vita di gruppo, e utr più saldo equilibrio psico- fisico<br />

2) sviluppo di una coscienza della solidarietà, del rispetto delle diversità .<br />

3) sviluppo della coscienzr civica<br />

4) sviluppo di una coscienza intercùlturale.<br />

Le linalità specifrche della disciplina sono stare volte a<br />

promuovere e svllupparei<br />

l. un ampliam€nto dell'orizzonte storico, in quanto l'insegnamento della lingua e della<br />

letteratùra latina riporta la civiltà europea ai suoi fondamenti linguistici e culturrli<br />

2, la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle<br />

culture nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame con il mondo antico, ora in<br />

termini di continuità, ora di opposizione, ora di reinterpretazione secondo il motto attuale<br />

UNITA'NELLA DIVENSITA'<br />

3. la formazione di capacilà di astrazione e di riflessione, sviluppando, nella continuità della<br />

traduzione didsttica, abilità mentali di base in funzione preparatoria a studi superiori in<br />

diversi ambiti anche scientilici e tecnologici.<br />

4. una formazione umana più consapevole delle radici e quindi piir capace di conoscere per<br />

conoscersi meglio e per decodificare la complessità del reale, che solo con strumenti<br />

culturali ralidi, oggi piil che mai. può essere compresa.<br />

OBBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI RAGGIUNTI DA TATTI GLI ALUNNI<br />

CONOSCENZA essenziale del percorso storico letterario datt'età di Traiano alla caduta<br />

dell'impero romano d'occidente; per ogni autore conosceDza dell'ideologia, cotroscerùza id<br />

sintesi della biografia e del percorso letterrrio dell'aùfor€ e di passi scelti ir| lingua latiDa<br />

COMPETENZE cli alunni possiedono utra visione d'iDsieme degli aspetti<br />

storici,politici,culturali e antropologici emergenti dallo studio della letterahrra latina;<br />

un'adeguata padronanza delle strutture morfo-sintattiche, lessicali e stilistiche, Sono in grado<br />

di realizzare percorsi letterari sincronici e diacronici; istitùire confrorti tra la civiltà latina e<br />

quelle moderne.<br />

q0

OBIETTIVI DISCrcLINARI APPROFONDITI RAGGIUNTI DA ALCUNI<br />

ALUNNI<br />

1 lnterpretazione e traduzione di testi latini anche di notevole difricolta<br />

2. conoscenza di elementi della meirica latinai esametro<br />

3. sono in grado di cogliere in prospettiva diacronica i principali mutamenti dalla lingua<br />

lrtina alle lingue neolatine;<br />

4. sono in grado di dare al testo una collocazione storica, cogliendo alcuni legami<br />

essenziali con Ia cultura e la letteratura coeva;<br />

5. sono ir grado di individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i<br />

topoi;<br />

6. sono in grado di individuare i caratteri s{lienti della letteratura latina e colloca.e i testi<br />

e gli autori nella trama generale della storia letteraria.;<br />

7. sono in grado di impostare insieme con probl€mi di comprensione storica, problemi di<br />

valulazione estetica<br />

8. sono in grado di riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultùra moderna.<br />

CONTENATI<br />

Il programma di letteratura latina ha seguito le indicazioni dei PROGRAMMI IIROCCA che<br />

prevedono, nell'ultimo anno, lo studio da Marziale in poi, per poter dare ampio spazio alla<br />

letteratùra CRISTIANA LATINA, momento cruciale di passaggio {lla civiltà europea<br />

medievale. Seneca, autore trattato I'anno scorso è stato ripreso per l'importanza che svolge e<br />

nell'ambito della letteratura cristiana e nell'ambito della cùltum europea. Allo stesso modo è<br />

stato ripreso Petronio, autore trattato I'anno scomo , per i possibili confronti con Apuleio.<br />

l. Processo storico fetterario lall'età di Truia,n ullL cqllu1a leJ!j!!pg!9__!!g!!p.<br />

tl'Occi.lente<br />

2. Lettura ,analisi, commento di passi scelti degli autori studiati, Sirtassi dei modi;<br />

sintassi del periodo<br />

Mf,TODOLOGIf, e STRUMENTI UTILIZZATI: Lezione frontale, lezione diîlogata, lavori<br />

di gruppo, apprendimento cooperativo, role phy, metodo induttivo e deduttivo sono stati<br />

ùtilizzali a seconda dell'argomento trrttato. Testi in adozione. Uso delh LIM.<br />

ATTIVITA' PROGETTUALI CURR]CULARI ED EXTRACURRÌCULARI PREVISTE:<br />

1. PROGETTO NEWSPAPERGAME Conigliaro Gaspare,Varrasi Simone, Terzo<br />

Leandro, VeneziNno Michela.<br />

VERIFICHE E VALUTAZIONI:<br />

Le veriliche scritte sono state due nel primo periodo e due nel secondo, volte all'accertamento<br />

delle conoscenze di argomenti tratfati e all,accertamento delle competenze tectriche<br />

traduzione secondo le prescrizioni ministeriali. Le veriliche orali Sono state diagDostiche e<br />

sommative. Le prime quotidiane volte all'accertamento dell'impegno e dell'apprendimento<br />

costanfe. Le secondc, alla fine dei singoli moduli o anche interpercorsuali ( s pettile) alla line<br />

di singole unità) sono state almeno tre nel primo periodo e dmeno quattro nel secondo.Nel<br />

secondo è stato svolto un test a risposta chiusa e aperta e a trattazione sintetica. La<br />

valutazione si è awalsa dell'applicazione della griglia di valutazione per materie affini<br />

aflegata al registro personale.<br />

A<br />

I I<br />

a- l" v/"<br />

It<br />

\ l,/ , I n^<br />

/, .'t '1 n--/' /l r V-J-,\'.\J<br />

I

I ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PLATONE"<br />

ANNO SCOLASTTCO 2011/2012<br />

INDIRIZZO CLASSICO CLASSE V SEZ.A<br />

DOCENTE DIBARTOLO LUCREZIA<br />

Programma di Latino<br />

Volume 4<br />

MARZIALE<br />

. Profilo letterario<br />

. Antologie<br />

TESTO 3: calpe diem (pag 319)<br />

TESTO 5: Ia vera libeftà (pal 322)<br />

TESTO 6: un conmensale disgustoso (pag 323)<br />

TESTO 9: sapore di umanità (pag 326)<br />

PLINIO IL GIOVANE<br />

. Profilo letterario<br />

. Antologia<br />

TESTO I : un principe senza difetti (pag 340)<br />

TESTO 3: la morte di Plinio il Vecchio (pag 345)<br />

TACITO<br />

TESTO 5: come componarsi con i cristiani ( pag 350)<br />

. Profilo letterario<br />

. Anrologia<br />

TESTO: tla passato e presente (pag 376)<br />

TESTO 9: il fallito attentato ad Ag ppina (pag 429)<br />

42

Volume 5<br />

CONTESTO STOzuCO<br />

. LO SCENARIO STORICO: il principato adottivo e l'età dei Severi (1 17-235 d.C.)<br />

l. La prudente politica di Adriano<br />

2. Antonino Pio: il periodo aureo dell'impero<br />

3. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo<br />

4. Il govemo dispotico di Commodo<br />

5. Il crescente peso delle province e dell'esercito<br />

6. La monarchia militare di Settimio Severo<br />

7. L'editto di Caracalla<br />

8. La fine della dinasria dei Severi<br />

. IL CRISTIANESIMO E L'IMPERO<br />

L Conrastanti interFetazioni del documento di Traiano a Plinio il Giovane<br />

2. L'inasprimento sotto Antonino Pio e Marco Awelio<br />

3. L'integr^zione dei cristiani nella vita pubblica<br />

4. Episodi violenti in un quadro di inlolleranza generale<br />

5. Le simpatie filocristiane dei Severi<br />

6. I cristiani e il potere politico<br />

7. Il culto dell'imperatore<br />

. LE IDEE E LA CULTURA<br />

l L'ideale cosmopolita<br />

2. L'impofante ruolo della scuola<br />

3. Filellenismo degli imperi<br />

4. Intellettuali gÌeci pienamente integrati<br />

5. La seconda sofistica<br />

. INQUIETUDINI E RICERCHE RELIGIOSE<br />

1 . Una generalizzata domanda di significato<br />

2. La crisi della religione tradizionale<br />

3. llt onfo dell'inazionale<br />

4. Un atteggiamento di fondo: il sincretismo<br />

5. I nuovi culti che svlotano I'antico paganesimo<br />

6. lside e Mitra<br />

I LA NUOVA FEDE<br />

l. La diffusione del cristianesimo<br />

2. L'opposizione della cultura uffìciale<br />

3. Cosa c'è in comune tra Gerusalemme e Atene<br />

4. Il /ogos "seminale" di Giustino<br />

4)

. IL SISTEMA LETTERARIO<br />

1. La linfa nuova del cristianesimo<br />

2. La poesia: poeti "novelÌi"; Floro e Adriano; "Pervirgilium Veneris"<br />

3. La prosa: Floro e la biografia del popolo romano<br />

4. Letteratura crìstiana: una lingua speciale; apologetica e definizione dottrinale;<br />

. ORIGINI E PRIMI SVILUPPI <strong>DELLA</strong> LETTERATURA CRISTIANA<br />

l. I primi scritti cristiani<br />

2. Le prime traduzioni della Bibbia<br />

3. La letteratua deimartir.t Acta Martyrum, Passiones, Acfa Martyrum Scilitanorum,<br />

Passío Perpetuae et Felicítatis<br />

SVETONIO<br />

. Profilo lettera o<br />

. Antologia<br />

TESTOI: presagi della mofe di Cesare (fino a punto 2, pag6l)<br />

APULEIO<br />

. Profilo letterario<br />

. Antologia:<br />

TESTO 1: la vera magia (pag 80)<br />

TESTO 2: I demoni (pag 82)<br />

GLI APOLOGISTI: MINUCIO FELICE E TERTULLIANO<br />

. Profilo letterario<br />

. Antologia<br />

TESTO l: le critiche di Cecilio ai cristiani (pag 106)<br />

TESTO 2: la risposta di Ottaviano ( pag 107)<br />

TESTO 4: il Dio dei cristiani (pag I 19)<br />

CONTESTO STOzuCO<br />

o LO SCENARIO SToRICO:<br />

L L'anarchia militare: I'apice della crisi<br />

2- Le riforme di Diocleziano: la riforma istituionale militare; il fallimento della tetrarchia<br />

3. L'impero cristiano da Costantino a Teodosio: lo stato ed il controllo delle eresie; la<br />

prevalenza dell'Oriente; Giuliano I'Apostata e la restaurazione del paganesimo; con<br />

Teodosio il cristianesimo diviene religione di stato<br />

4. Le grandi invasioni e il crollo dell'impero d,Occidente: le stirpi germaniche; ì barbari<br />

federati delf impero; La conversione al cristianesimo secondo la forma ariana; la<br />

deposizione di Romolo Augustolo; una data simbolo per una caduîa senza rumore<br />

5. La funzione decisiva della chiesa: i modelli del monachesimo orientale e occidentale; i<br />

padri del monachesimo europeo: Benedetto e Colombano;<br />

6. I regni rcmano-g€rmanici: Ostogoti e Longobardi in Italia<br />

++

. LE IDEE E LA CULTURA<br />

l Rigorismo afiicano: montanisti e donatisti; Ie eresie cristologiche e dottrinali;<br />

Manicheismo e Gnosi<br />

2. Atene e Gerusalemme scontro e incontro tra due culture: il movimento neo-pagano dei<br />

Simmachi e Nicomachi; tradizioni, denaro e tolleranza; la replica di Ambrogio;<br />

I'epistolario apocrifo tra Seneca e San Paolo: tentativo di unificazione di Lattanzio<br />

. IL SISTEMA LETTERARIO<br />

L Un quadro in evoluzione: policentrismo culturale; differenziazione linguistica<br />

2. La poesia pagana tra il terzo e il quarto secolo.. AhÍhologia Latína e gli Epigrunni<br />

Bobbionesi; mi,s'ura breve e gusto per il paradosso<br />

J. La cultura tradizionalista e i prosatori pagani: la nostalgica rappresentaz ione dei<br />

Satumali; I'enciclopedia di Macrobìo; il commento di Macrobio al Somnium Scipionis<br />

l. I generi della letteratura cristiana: un largo spetho di temi e gene<br />

J. L'età della patristica: i maestri della civiltà europea; i Padri nel loro tempo; fede e<br />

cultura; I'umanesimo cristiano di Girolamoi Ambrogio e I'evangelizzazione dell'etica<br />

ciceronìana<br />

L'HISTORIA AUGUSTA E AMMIANO MARCELLINO<br />

. Profilo LetteBrio<br />

. Antologia<br />

TESTO l: Eliogabalo, il "mostro" ( punti 1,2,3,5,6,17, pagt9l)<br />

TESTO 3: Giuliano restaura i culti pagani (pag 201)<br />