Wasserwirtschaft in Bayern - aktuelle Herausforderungen

Wasserwirtschaft in Bayern - aktuelle Herausforderungen

Wasserwirtschaft in Bayern - aktuelle Herausforderungen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

Landesverband <strong>Bayern</strong><br />

Herausgeber:<br />

DWA-Deutsche Vere<strong>in</strong>igung für <strong>Wasserwirtschaft</strong>,<br />

Abwasser und Abfall e.V.<br />

Landesverband <strong>Bayern</strong><br />

Friedenstraße 40, 81671 München<br />

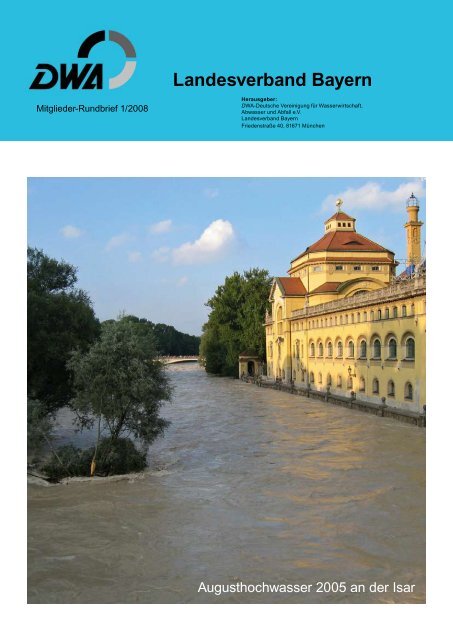

Augusthochwasser 2005 an der Isar<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

1

2<br />

Liebe Leser<strong>in</strong>nen, liebe Leser,<br />

mit der Funktion als neuer stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes<br />

<strong>Bayern</strong> habe ich gleichzeitig die Verantwortung für den Mitgliederrundbrief<br />

übernommen. Ich möchte hiermit diese Aufgabe fortsetzen,<br />

die bisher Jürgen Bauer <strong>in</strong> der gleichen Funktion <strong>in</strong> bewährter Weise<br />

viele Jahre sozusagen gepflegt hat.<br />

Mit me<strong>in</strong>er Wahl zum Stellvertretenden Vorsitzenden hoffe ich, dass<br />

zum<strong>in</strong>dest beim DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> der Süden und der Norden<br />

<strong>Bayern</strong>s näher zusammenrücken wird und ich sehe mich <strong>in</strong>sbesondere<br />

<strong>in</strong> dieser Funktion als Botschafter des Norden <strong>Bayern</strong>s.<br />

Mit me<strong>in</strong>er Wahl folge ich den Spuren von Jürgen Bauer, der sich als<br />

Stellvertreter des Landesvorsitzenden zurückgezogen hat. Ich möchte<br />

ihm persönlich aber auch im Auftrag des Landesverbands <strong>Bayern</strong> für<br />

diese Tätigkeit, <strong>in</strong>sbesondere für die Bearbeitung der Mitgliederrundbriefe<br />

an dieser Stelle sehr herzlich danken. Gleichzeitig hoffe ich, dass er se<strong>in</strong> Wissen, se<strong>in</strong>e Erfahrungen und se<strong>in</strong>e Ideen auch noch<br />

weiter dem Landesverband zur Verfügung stellen wird. Ich persönlich habe Jürgen Bauer bezüglich me<strong>in</strong>es beruflichen Erfolges<br />

viel zu verdanken. Wie auch andere habe ich ihn als e<strong>in</strong>e herausragende Führungskraft am Landesamt kennen gelernt. Se<strong>in</strong><br />

menschlich geprägter Führungsstil und se<strong>in</strong> fachliches Wissen hat ihn viel persönliche Anerkennung und Respekt e<strong>in</strong>gebracht.<br />

Er ist für mich immer noch Vorbild, u. a. auch <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er früheren Eigenschaft als Vorgesetzter.<br />

Ob der Rundbrief zukünftig vielfältiger wird, wie es sich Jürgen Bauer wünscht, ist fraglich und untersteht Ihrem Urteil. Der letzte<br />

Dezember-Rundbrief ist so reichhaltig und abwechslungsreich, wie er nur schwer zu überbieten ist. Ich bemühe mich zum<strong>in</strong>dest<br />

den Rundbrief so <strong>in</strong>teressant wie möglich für Sie zu gestalten. Dies erfordert auch Unterstützung und Anregungen von allen Seiten.<br />

Sie als Mitglieder können dazu beitragen, wie Jürgen Bauer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vorwort der Dezemberausgabe 2007 erwähnt hat. Ich<br />

stelle mir ebenso gut vor, dass unsere Kommunalen Mitglieder viele fachliche Themen zu diesem Rundbrief beitragen könnten.<br />

Als Beispiel verweise ich <strong>in</strong> diesem Heft auf den bei Berichten abgedruckten Kommentar zu Grundstücksentwässerungsanlagen<br />

von Hermann Klotz. Ich appelliere an Sie alle, Ihre Beiträge an die Geschäftsstelle oder an mich zu schicken.<br />

Mit dem redaktionellen Wechsel gibt es auch e<strong>in</strong>en Wechsel <strong>in</strong> der Schriftleitung. Die neue Besetzung repräsentiert alle Bereiche,<br />

die Wissenschaft, die Wirtschaft, den kommunalen Bereich und die Verwaltung. An dieser Stelle möchte ich mich bei den<br />

Mitgliedern der Schriftleitung für die Bereitschaft hierbei mitzuwirken sehr herzlich bedanken. Von dort wünsche ich mir viele<br />

Anregungen für <strong>in</strong>teressante Artikel.<br />

Ich hoffe, dass Ihnen me<strong>in</strong> erster gestalteter Mitgliederrundbrief gefällt und wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.<br />

Ihr<br />

Richard Oberhauser<br />

Titelbild:<br />

Augusthochwasser 2005 an der Isar, Blickrichtung flussaufwärts am Deutsches Museum <strong>in</strong> München. Foto Univ.-Prof. Dr.-Ing Markus Disse.<br />

Impressum:<br />

Der Mitglieder-Rundbrief des DWA-Landesverbandes <strong>Bayern</strong> ersche<strong>in</strong>t <strong>in</strong> der Regel zweimal jährlich und zwar im Mai und Dezember.<br />

Die Beiträge stellen die Me<strong>in</strong>ung des jeweiligen Verfassers dar.<br />

Auflagenhöhe: 3500<br />

Redaktion:<br />

Dipl.-Ing. Richard Oberhauser, DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong>, München<br />

Schriftleitung:<br />

Prof. Dr.-Ing. Markus Disse, Universität der Bundeswehr, München<br />

Dipl.-Ing. Helmut Ferrari, Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft, München<br />

Dipl.-Ing. Hermann Klotz, Münchner Stadtentwässerung<br />

Dipl.-Ing. Gregor Overhoff, Bayer. Landesamt für Umwelt, München<br />

Redaktionsschluss:<br />

15. März und 15. September<br />

Layout:<br />

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Hlauschek, Bayer. Landesamt für Umwelt, Dienstort München<br />

Druck:<br />

Hirthammer Verlag GmbH, Oberhach<strong>in</strong>g<br />

Anzeigen:<br />

Hirthammer Verlag, Telefon (089) 323 3360, E-Mail: <strong>in</strong>fo@hirthammerverlag.de<br />

Beiträge s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>zureichen an:<br />

Geschäftsstelle des DWA-Landesverbandes <strong>Bayern</strong>, Friedenstraße 40, 81671 München<br />

Telefon (089) 233 62590, Fax (089) 233 62595 (Herr Stockbauer), E-Mail: stockbauer@dwa-bayern.de<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008

Inhaltsverzeichnis<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Leitartikel<br />

<strong>Wasserwirtschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> - <strong>aktuelle</strong> <strong>Herausforderungen</strong> ..................................................................................................... 4<br />

Titelbericht<br />

Dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen ............................................................................................................................ 7<br />

Der besondere Beitrag<br />

Wasserproblematik aus globaler Sicht - Chancen für bayerische Unternehmen .................................................................. 13<br />

Veranstaltungen<br />

Sem<strong>in</strong>ar „Wasserrückhalt <strong>in</strong> der Fläche“ am 31. Juli / 01. August 2008 ................................................................................ 16<br />

Fachtagung „Gewässermorphologie & EU-WRRL“ am 24. / 25. Juli 2008 ............................................................................ 18<br />

Fachausstellung und Hochwasserforum Mangfall ................................................................................................................. 20<br />

Internationales Klärschlamm-Symposium vom 30. Juni - 02. Juli 2008 ................................................................................ 21<br />

In eigener Sache<br />

Sem<strong>in</strong>ar „Nürnberger <strong>Wasserwirtschaft</strong>stag“ am 26. Juni 2008 ........................................................................................... 22<br />

Fachexkursion für junge <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler 2008 ............................................................................................................... 24<br />

Symposium „Klimawandel - was kann die <strong>Wasserwirtschaft</strong> tun?“ am 24. / 25. Juni 2008 .................................................. 25<br />

Workshop „Kanalsanierung, Anforderungsprofil für Schlauchl<strong>in</strong>ersanierungen“ .................................................................. 25<br />

Leserbrief ................................................................................................................................................................................ 26<br />

DWA-Fachexkursion <strong>in</strong>s Rhe<strong>in</strong>land ........................................................................................................................................ 28<br />

Jürgen Bauer - schade dass er geht ...................................................................................................................................... 30<br />

Bericht zum Internationalen Symposium „Qualitätsmanagement <strong>in</strong> der <strong>Wasserwirtschaft</strong>“ ................................................. 32<br />

DWA-Landesverband stellt sich bei <strong>Bayern</strong>s neuem Umweltstaatssekretär Dr. Marcel Huber vor ...................................... 33<br />

DWA-Reise nach Myanmar – noch Restplätze frei ................................................................................................................ 34<br />

Berichte<br />

<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Rosenheim erhält von der Staatsregierung Auszeichnung für „Innovative Verwaltung 2007“ ......... 35<br />

<strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Traunste<strong>in</strong> gew<strong>in</strong>nt Innovationspreis 2007 der Bayerischen Staatsregierung ................................. 37<br />

Die Bayerischen Landeskraftwerke - e<strong>in</strong> Staatsbetrieb wird zur GmbH ................................................................................ 39<br />

Strahlenschutz für Beschäftigte <strong>in</strong> bayerischen Wasserwerken ............................................................................................ 41<br />

Wasserforum International – Erfahrungsaustausch zum <strong>in</strong>ternationalen Wassermarkt ....................................................... 45<br />

Zusammenarbeit zwischen Vermessung und <strong>Wasserwirtschaft</strong> ........................................................................................... 45<br />

Vollzug der Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen ....................................................................................... 46<br />

Kommentar zum Bericht: Vollzug der Überprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen ............................................. 47<br />

Produktprüfungen bei Schlauchl<strong>in</strong>er ...................................................................................................................................... 48<br />

Bau<strong>in</strong>vestitionen Kanalisation - Marktumfrage ....................................................................................................................... 50<br />

geofora <strong>in</strong> Hof und <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> .................................................................................................................................................... 51<br />

Personalnachrichten<br />

Neuer Behördenleiter am <strong>Wasserwirtschaft</strong>samt Kempten ................................................................................................... 52<br />

Dieter Wagner <strong>in</strong> den Vorruhestand verabschiedet ............................................................................................................... 53<br />

Theodor-Rehbock-Medaille für Prof. Dr.-Ing. Franz Valent<strong>in</strong> ................................................................................................. 54<br />

DWA zeichnet Hartmut Kaunz<strong>in</strong>ger mit ihrer Ehrennadel aus ............................................................................................... 55<br />

Drei <strong>Wasserwirtschaft</strong>ler <strong>in</strong>s Bürgermeisteramt gewählt ....................................................................................................... 55<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

Seite<br />

3

4<br />

Leitartikel<br />

Leitartikel<br />

<strong>Wasserwirtschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> - <strong>aktuelle</strong><br />

<strong>Herausforderungen</strong><br />

Nachfolgender Beitrag ist <strong>in</strong> der Zeitschrift „Technik <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“, Ausgabe 2 veröffentlicht worden. Wegen der Bedeutung für<br />

wasserwirtschaftliches Handeln erfolgt hier die ungekürzte Wiedergabe. Der Chefredaktion der Zeitschrift wird für die Freigabe<br />

des Artikels gedankt.<br />

<strong>Bayern</strong>s Flüsse und Seen s<strong>in</strong>d sauber;<br />

Tr<strong>in</strong>kwasser steht rund um die Uhr <strong>in</strong> guter<br />

Qualität und ausreichender Menge zu<br />

Verfügung; der Hochwasserschutz kann<br />

sich sehen lassen. Lebt <strong>Bayern</strong> was das<br />

Wasser betrifft auf e<strong>in</strong>er Insel der Glückseligkeit?<br />

Können sich die bayerischen<br />

<strong>Wasserwirtschaft</strong>ler zurücklehnen und<br />

auf den Erfolgen ausruhen?<br />

Fakt ist: Dank jahrzehntelanger konsequenter<br />

Gewässerschutzpolitik und milliardenschwerer<br />

Investitionen der Kommunen<br />

und des Freistaates <strong>Bayern</strong> <strong>in</strong> die<br />

Wasserver- und Abwasserentsorgung<br />

sowie den Hochwasserschutz haben wir<br />

<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> e<strong>in</strong>en Zustand erreicht, um den<br />

uns viele Länder beneiden. Angesichts<br />

der erreichten Anschlussgrade von 96<br />

und 99 Prozent an die öffentliche Abwasserentsorgung<br />

und Wasserversorgung<br />

wäre Max von Pettenkofer hocherfreut.<br />

Selbst Carl Friedrich von Wiebek<strong>in</strong>g, der<br />

Urvater der Flussregulierung <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>,<br />

wäre sicher e<strong>in</strong>verstanden, wenn wir<br />

heute viele der e<strong>in</strong>st mühsam begradigten<br />

und verbauten Flüsse wieder behutsam<br />

da, wo es geht, von ihrem engen<br />

Korsett befreien.<br />

Fakt ist aber auch, dass gerade im H<strong>in</strong>blick<br />

auf das Wasser Veränderungen<br />

im Gange s<strong>in</strong>d, auf die die <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />

reagieren muss. Wir denken<br />

hier <strong>in</strong>sbesondere an den Klimawandel,<br />

der ja schon fast zum Shoot<strong>in</strong>gstar am<br />

weltweiten Medienhimmel geworden ist.<br />

Dass der Mensch e<strong>in</strong>en entscheidenden<br />

Anteil an der Klimaerwärmung trägt,<br />

weiß man schon seit den 80er Jahren.<br />

Neu ist die so <strong>in</strong>tensive Wahrnehmung<br />

des Problems <strong>in</strong> der Öffentlichkeit. Klimaneutrales<br />

Verhalten oder wenigstens<br />

das darüber Reden ist gesellschaftsfähig<br />

gar schick geworden. Aus Sicht der weltweiten<br />

<strong>Wasserwirtschaft</strong>, auf die der Klimawandel<br />

enormen E<strong>in</strong>fluss nimmt, war<br />

es <strong>in</strong> der Tat höchste Zeit für diese Debatte,<br />

stehen wir doch <strong>in</strong> vielen Ländern<br />

am Rand e<strong>in</strong>er f<strong>in</strong>alen Wasserklemme.<br />

Es wäre jedoch zu kurz gesprungen, die<br />

Umweltpolitik künftig alle<strong>in</strong> auf den Klimawandel<br />

zu fokussieren. Ressourcenschonung<br />

und -schutz s<strong>in</strong>d ebenso wich-<br />

Isar unterhalb des Ick<strong>in</strong>ger Wehrs 2005; Nach Entnahme der Ufersicherung 2001<br />

konnte der Fluss se<strong>in</strong>en Lauf <strong>in</strong> die angrenzenden Aufwaldflächen verlagern. Das<br />

neue Gewässerbett zeigt typische Elemente e<strong>in</strong>er alp<strong>in</strong> geprägten Flusslandschaft:<br />

Flussarme, Kiesbänke, Totholz, Weichholzaue.<br />

tig, besonders wenn es um die wichtige<br />

Lebensressource Wasser geht. Traurig,<br />

aber wahr: der heute bereichsweise bereits<br />

höchst kritische globale Zustand im<br />

Wasserhaushalt geht im Wesentlichen<br />

auf das Konto „konventioneller“ Bewirtschaftungsfehler,<br />

hat also noch nichts<br />

mit dem Klimawandel zu tun.<br />

Auch der demographische Wandel, e<strong>in</strong><br />

geändertes Verbraucherverhalten, die<br />

sich wandelnden Ansprüche der Gesellschaft<br />

an die Gewässer und nicht zuletzt<br />

die Konsequenzen der Globalisierung<br />

werden uns künftig auf Trab halten. Von<br />

Langeweile unter den <strong>Wasserwirtschaft</strong>lern<br />

also ke<strong>in</strong>e Spur.<br />

Veränderungen zw<strong>in</strong>gen uns auch <strong>in</strong><br />

<strong>Bayern</strong> zum Handeln<br />

Die Umwelt ist fragil. Um auch nur den<br />

Stand von heute zu erhalten, s<strong>in</strong>d schon<br />

erhebliche Anstrengungen nötig. Unsere<br />

Wasser<strong>in</strong>frastruktur verkörpert Milliardenwerte,<br />

die bedient und unterhalten<br />

werden müssen. Das alle<strong>in</strong>e würde uns<br />

bereits reichlich beschäftigen. Reagieren<br />

auf bereits erfolgte Veränderungen ist<br />

nicht genug, vorausschauendes Agieren<br />

ist angezeigt. Wasserpolitisch ist die europäische<br />

Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie und<br />

aktuell ihre Schwesterrichtl<strong>in</strong>ie für das<br />

Hochwasser Ausdruck für dieses Bemühen.<br />

Erhalt des Erreichten und moderate<br />

Verbesserung s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> gesellschaftlicher<br />

Kraftakt, der sich aber lohnt. Wer sich<br />

davon erst noch überzeugen lassen<br />

muss, möge Länder der Welt bereisen,<br />

wo solche strengen Anforderungen nicht<br />

gelten. Die für jeden Experten erkennbare<br />

dramatische Entwicklung <strong>in</strong> Ch<strong>in</strong>a,<br />

Indien oder auch Nordamerika spricht<br />

hier Bände.<br />

Der Klimawandel ist mehr als e<strong>in</strong>e<br />

Prognose. Wir registrieren ihn längst<br />

überall, auch <strong>in</strong> Europa, dort besonders<br />

ausgeprägt im Süden und <strong>in</strong> den alp<strong>in</strong>en<br />

Bereichen. Die Wetterextreme werden<br />

sich verstärken, mehr Trockenperioden<br />

und <strong>in</strong>tensivere Niederschläge mit Hochwasserereignissen<br />

s<strong>in</strong>d die Folge. „Jahrhunderthochwasser“<br />

werden häufiger.<br />

Mit dem Verschieben der Frostgrenze<br />

schmelzen <strong>in</strong> Regionen wie dem Hima-<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008

laja wichtige natürliche Wasserspeicher<br />

weg; uns trifft besonders die Destabilisierung<br />

von Hängen mit der Gefahr von<br />

Murenabgängen.<br />

Mit e<strong>in</strong>em enormen Kraftakt aller Länder<br />

der Welt könnte es gel<strong>in</strong>gen, durch Verr<strong>in</strong>gerung<br />

des CO 2 -Ausstoßes die Klimaerwärmung<br />

etwas abzuschwächen oder<br />

zu verzögern. Die schon jetzt erkennbaren<br />

negativen Auswirkungen werden wir<br />

allerd<strong>in</strong>gs nicht verh<strong>in</strong>dern können. Die<br />

deshalb nötigen Anpassungsstrategien<br />

betreffen vor allem die <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />

- „mitigation is energy - adaptation is water“<br />

heißt es im <strong>in</strong>ternationalen Raum.<br />

Die demografische Entwicklung <strong>in</strong> Europa<br />

ist gegenläufig zur weltweiten. Hier<br />

s<strong>in</strong>d für uns strukturelle Aufgaben zu lösen,<br />

denken wir nur an die Auslastung<br />

von Wasser<strong>in</strong>frastruktur.<br />

Umgekehrt wird die zunehmende weltweite<br />

Anspannung im Wassersektor auch<br />

zu <strong>in</strong>dustriellem Druck auf die wasserreichen<br />

Länder führen. Gut für die Arbeitsplätze,<br />

aber vorbereitet sollte man se<strong>in</strong>.<br />

Die weltweiten Agrarmärkte s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />

Bewegung. E<strong>in</strong> konstant wachsender<br />

Nahrungsmittelbedarf trifft sich <strong>in</strong> unglücklicher<br />

Weise mit der Idee, Pflanzen<br />

zu Energiezwecken zu nutzen. Neben<br />

steil steigenden Preisen (der Weizenpreis<br />

hat sich im zweiten Halbjahr 2007<br />

verdoppelt) wächst der Flächenbedarf.<br />

Auch abhängig vom Klima, bedeutet<br />

dies sowohl Belastungen des Wasserhaushalts<br />

durch Agrarhilfsstoffe (Dünger,<br />

Pflanzenschutzmittel), aber auch<br />

durch Bewässerung.<br />

Wie können wir als <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> reagieren?<br />

Das Wichtigste ist e<strong>in</strong>e möglichst ehrliche<br />

Analyse der kommenden <strong>Herausforderungen</strong><br />

und die E<strong>in</strong>speisung <strong>in</strong><br />

die gesellschaftspolitische Diskussion.<br />

Tatsächlich können wir vielleicht sogar<br />

aus den zu erwartenden Veränderungen<br />

Vorteile schöpfen, nämlich dann, wenn<br />

es uns gel<strong>in</strong>gt, unser auf Umweltschutz<br />

und Nachhaltigkeit basierendes System<br />

auszubauen und damit Standortsicherheit<br />

zu schaffen. Der Nebeneffekt, damit<br />

e<strong>in</strong>en globalen Leuchtturm zu entwickeln,<br />

könnte im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Gesamtverantwortung<br />

zusätzliche Motivation se<strong>in</strong>.<br />

Die Schritte dah<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d vorgezeichnet:<br />

Schutz vor Hochwasser<br />

In wenigen Jahrzehnten wird es <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong><br />

im W<strong>in</strong>ter bis zu 35% mehr Niederschläge<br />

geben. Immer häufiger werden<br />

uns extreme Hochwasserereignisse<br />

heimsuchen. Das Pf<strong>in</strong>gsthochwasser<br />

1999 und die Augusthochwasser von<br />

2002 und 2005 waren e<strong>in</strong> Vorgeschmack<br />

darauf, was uns erwartet. Viele, die<br />

Leitartikel<br />

Stadt am Fluss: Die umgestaltete Pegnitz im Stadtgebiet Nürnberg 2001. Das Gewässer<br />

wurde durch Entnahme der Verbauung und Abflachung der Ufer für die Anwohner<br />

wieder zugänglich gemacht.<br />

sich h<strong>in</strong>ter Schutzmauern und Deichen<br />

sicher gefühlt haben, s<strong>in</strong>d jetzt auf e<strong>in</strong>mal<br />

wieder im Spiel. Es wird nun wieder<br />

bewusst, dass es absolute Sicherheit<br />

nicht gibt. E<strong>in</strong>e weitere Reduzierung<br />

der Risiken ist möglich. Am Ende ist<br />

aber das stets verbleibende Restrisiko<br />

gegen den für e<strong>in</strong>e weitere Reduzierung<br />

erforderlichen Aufwand abzuwägen. Wir<br />

haben bayernweit dr<strong>in</strong>genden Bedarf an<br />

Retentionsräumen, an Speichern und<br />

Flutpoldern. Um Riesenunglücke wie<br />

Rumänien 2006 zu verh<strong>in</strong>dern, denken<br />

wir über Notüberlaufräume nach, um<br />

im Fall katastrophaler Ereignisse wenigstens<br />

die Schäden <strong>in</strong> Siedlungen zu<br />

verm<strong>in</strong>dern. Das bedeutet aber, dass <strong>in</strong><br />

den Flusstälern auch <strong>in</strong> vergrößerten<br />

Überschwemmungsbereichen weitere<br />

Besiedlungen kritisch gesehen werden<br />

und e<strong>in</strong>ige flussnahe landwirtschaftlich<br />

genutzte Flächen verstärkt wieder ihre<br />

ursprüngliche Funktion als Retentionsräume<br />

wahrnehmen müssen.<br />

Zur Zeit <strong>in</strong>vestieren wir, streng nach<br />

Prioritäten gereiht, über 150 Millionen<br />

Euro pro Jahr <strong>in</strong> den Hochwasserschutz.<br />

Das rechnet sich: So entg<strong>in</strong>gen München<br />

und weitere an der Isar liegende<br />

Städte und Geme<strong>in</strong>den beim Hochwasser<br />

2005 nur Dank des 1999 erhöhten<br />

Sylvenste<strong>in</strong>speichers ganz knapp e<strong>in</strong>er<br />

Katastrophe, die Milliarden Euro gekostet<br />

hätte.<br />

Dort, wo wir planen, berücksichtigen wir<br />

neben den ökologischen Interessen auch<br />

die Bedürfnisse der Menschen nach<br />

Naturerleben, Freizeit und Erholung. So<br />

entstehen <strong>in</strong> Dörfern und Städten wieder<br />

vermehrt reale Erlebniswelten an den<br />

Gewässern, manchmal e<strong>in</strong> wohltuender<br />

Kontrapunkt zu virtuellen Sche<strong>in</strong>welten<br />

aus dem Fernseher oder dem PC.<br />

Wasser<strong>in</strong>frastruktur<br />

Die Periode Herbst 2006 bis Frühjahr<br />

2007 hat e<strong>in</strong>en Vorgeschmack auf die<br />

kommenden Klimaszenarien gegeben.<br />

Plötzlich ist das „Wasserland <strong>Bayern</strong>“<br />

von Trockenheiten betroffen. Die Auswirkungen<br />

s<strong>in</strong>d erheblich! Bereits im Sommer<br />

2003 und 2006 drohte e<strong>in</strong>e europaweite<br />

Energiekrise, weil den Kraftwerken<br />

das Kühlwasser der zu warm werdenden<br />

Flüsse ausg<strong>in</strong>g. Mit erweiterter Kühlkapazität<br />

ist dies wohl zu beherrschen.<br />

Tiefer gehen die Probleme aber bei der<br />

Landwirtschaft. Weltweit geht ca. 70%<br />

des Wasserverbrauchs <strong>in</strong> die Bewässerung,<br />

<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> s<strong>in</strong>d es bislang nur wenige<br />

Prozent. Mehr Bewässerung kostet<br />

zunächst e<strong>in</strong>mal Geld (und Energie!),<br />

außerdem stellt sich die Frage: woher<br />

nehmen wir das kühle Nass? Die Flüsse<br />

und Bäche s<strong>in</strong>d bei zunehmendem<br />

Niedrigwasser kaum als Entnahmestelle<br />

geeignet, das Grundwasser ist prioritär<br />

für die Tr<strong>in</strong>kwassernutzung zu reservieren.<br />

Wir arbeiten deshalb aktuell an e<strong>in</strong>em<br />

vollkommen überdachten Niedrigwassermanagement,<br />

damit auch bei steigendem<br />

Bedarf das Wasser <strong>in</strong> der benötigten<br />

Qualität und Quantität bereitgestellt<br />

werden kann. Um regionalen Versorgungsengpässen<br />

zu begegnen, s<strong>in</strong>d<br />

die bayerischen Kommunen gut beraten,<br />

sich e<strong>in</strong> zweites Standbe<strong>in</strong> für die Wasserversorgung<br />

aufzubauen oder überörtliche<br />

Verbundsysteme zu nutzen.<br />

Daneben gilt es, den Bestand zu erhalten.<br />

Damit s<strong>in</strong>d nicht nur die milliardenschweren<br />

Infrastruktur<strong>in</strong>vestitionen<br />

geme<strong>in</strong>t, sondern auch die Qualität<br />

unseres Tr<strong>in</strong>kwassers, die uns weltweit<br />

auszeichnet: Wasser „designed by<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

5

6<br />

Leitartikel<br />

Der Klimawandel wird immer häufiger extreme Hochwasser br<strong>in</strong>gen. Bei künftigen Planungen<br />

wird deshalb mit e<strong>in</strong>em Klimaänderungsfaktor von 15% gerechnet. Hier: überströmte Hochwasserschutzmauer<br />

beim Triebwerk des Allgäuer Überlandwerkes an der Iller <strong>in</strong> Kempten beim<br />

Augusthochwasser 2005.<br />

God“ ist e<strong>in</strong> Markenzeichen, das vor dem<br />

H<strong>in</strong>tergrund der weltweiten Entwicklung<br />

gar nicht hoch genug geschätzt werden<br />

kann und auch nicht durch die beste Aufbereitung<br />

zu ersetzen ist. Dieses Stück<br />

Selbstbestimmung ist auch e<strong>in</strong>e Frage<br />

der nachhaltigen Effizienz, es hat aber<br />

ebenso mit Respekt vor der Schöpfung,<br />

mit Heimat und mit Selbstbewusstse<strong>in</strong><br />

zu tun. Dass wir dies mit modernsten<br />

Mitteln - von der geologischen Modellrechnung<br />

bis zum betrieblichen Benchmark<br />

- verteidigen, gehört ebenso dazu<br />

wie die Suche nach e<strong>in</strong>em fairen gesellschaftlichen<br />

Konsens zum Beispiel<br />

bei der Frage der landwirtschaftlichen<br />

Ausgleichsleistungen.<br />

Strukturveränderungen und weitere<br />

„versteckte“ Folgen<br />

Die Nutzung erneuerbarer Energien<br />

spart fossile Brennstoffe und ist e<strong>in</strong><br />

aktiver Beitrag zum Klimaschutz. In se<strong>in</strong>em<br />

Sondergutachten zum Klimaschutz<br />

durch Biomasse vom Juli 2007 misst der<br />

Sachverständigenrat für Umweltfragen<br />

der Energiegew<strong>in</strong>nung aus nachwachsenden<br />

Rohstoffen große Bedeutung<br />

zu. Er weist aber ausdrücklich darauf<br />

h<strong>in</strong>: Grundvoraussetzung dafür, dass<br />

durch den E<strong>in</strong>satz von Biomasse zur<br />

Energieerzeugung im Vergleich zu der<br />

Verwendung fossiler Energieträger weniger<br />

Treibhausgase freigesetzt werden,<br />

ist, dass die nachwachsenden Rohstoffe<br />

umweltverträglich und klimaschutzorientiert<br />

angebaut und genutzt werden<br />

(Sachverständigenrat für Umweltfragen<br />

(SRU), Klimawandel durch Biomasse;<br />

Sondergutachten Juli 2007, S. 54 ff).<br />

Wenn dagegen – wie u.a. der Wissenschaftler<br />

A. Heißenhuber es beschreibt<br />

- zum Beispiel die EU-Öko-Sprit-Politik<br />

tatsächlich zur Abholzung der Regenwälder<br />

beiträgt, ist etwas schief gegangen.<br />

Wie immer ist die Welt komplex. In der<br />

Erzeugung von Bioenergie als e<strong>in</strong>e Alternative<br />

zu Erdöl sehen natürlich viele<br />

Landwirte e<strong>in</strong>e neue E<strong>in</strong>kommensquelle.<br />

Wenn dies nicht auf umweltverträgliche<br />

Art und Weise geschieht, könnte die damit<br />

verbundene Intensivierung der Landwirtschaft<br />

auf gleichzeitig trockeneren<br />

Standorten (weniger Verdünnung) zu<br />

Grundwasserbelastungen führen. Möglicherweise<br />

e<strong>in</strong> Desaster, wenn das, was<br />

wir eigentlich erhalten wollten – die rare<br />

Ressource Wasser – so „verbraucht“<br />

würde. Hier ist <strong>in</strong> Zukunft noch deutlich<br />

mehr landwirtschaftlichen Know Hows<br />

gefragt, zum Beispiel bei <strong>in</strong>novativem,<br />

umweltschonendem Anbau.<br />

Gleiches trifft für die Nutzung der Erdwärme<br />

zu, die <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> derzeit boomt.<br />

Doch auch hier müssen die Auswirkungen,<br />

z.B. auf das Grundwasser, genau<br />

untersucht und bei der Planung beachtet<br />

werden. Auch die Wasserkraftnutzung<br />

<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> ist durch Modernisierung und<br />

weiteren Ausbau noch steigerungsfähig.<br />

Ingenieurverstand ist gefordert, um die<br />

Durchgängigkeit der Gewässer zu erhalten<br />

oder sogar zu verbessern.<br />

E<strong>in</strong>e ganz andere, positive Folge der<br />

weltweiten Umweltkrise ist das wachsende<br />

Interesse, das <strong>in</strong>ternational an<br />

deutscher Umwelttechnologie und Umweltmanagement<br />

besteht. E<strong>in</strong>e Reihe<br />

von Mittelständischen Unternehmen<br />

profitieren hier von der erhöhten<br />

Nachfrage – endlich und<br />

zu recht, wie wir me<strong>in</strong>en, setzen<br />

sich doch langsam auch<br />

weltweit die nachhaltigen Lösungen<br />

durch. Den Technologievorsprung,<br />

den wir hier<br />

<strong>in</strong>sbesondere im Bereich der<br />

Wasseraufbereitung und der<br />

Abwasserbehandlung haben,<br />

sollen Organisationen wie der<br />

Umweltcluster <strong>Bayern</strong> steigern.<br />

Die <strong>Wasserwirtschaft</strong> leistet e<strong>in</strong>en<br />

Beitrag <strong>in</strong> Form des Technologietransfers<br />

Wasser. Der<br />

Nachhaltigkeit und dem IntegriertenWasserressourcenmanagement<br />

verschrieben, leisten<br />

wir e<strong>in</strong>en Beitrag zu „good<br />

governance“, der <strong>in</strong>zwischen<br />

se<strong>in</strong>en Wert mehrfach bewiesen<br />

hat.<br />

Demografischer Wandel,<br />

Verbrauchsverhalten, Zukunft<br />

Für viele Fragen der Zukunft<br />

haben wir heute noch ke<strong>in</strong>e<br />

befriedigende Antwort. Phänomene wie<br />

die Schwächung der ländlichen Räume,<br />

demografischer Wandel, zunehmend<br />

Identitätsverluste durch Säkularisierung<br />

der Gesellschaft und andere kritische<br />

E<strong>in</strong>flüsse aus der Globalisierung haben<br />

aber zum<strong>in</strong>dest mittelbar auch mit dem<br />

Wassersektor zu tun. Wir müssen auf<br />

gesellschaftliche <strong>Herausforderungen</strong><br />

reagieren. So nehmen wir Begriffe wie<br />

Balance der Nachhaltigkeit, Regionalität,<br />

Kultur und Heimat bewusst neben<br />

der Forderung nach angepasster, effizienter<br />

Technologie <strong>in</strong> unsere Planungen<br />

auf. Wir s<strong>in</strong>d sicher, dass diese Art des<br />

nachhaltigen Planens e<strong>in</strong>en positiven<br />

E<strong>in</strong>fluss hat. Wir orientieren uns damit<br />

an den Gedanken des Altmeisters Goethe:<br />

Willst du dich am Ganzen<br />

erquicken,<br />

So mußt du das Ganze im<br />

Kle<strong>in</strong>sten erblicken.<br />

aus „Gott, Gemüt und Welt“, Goethes Werke, Vollständige Ausgabe<br />

letzter Hand, Bd. 1-4: Gedichte, Stuttgart und Tüb<strong>in</strong>gen<br />

(Cotta) 1827<br />

So gesehen ist uns nicht bange um unsere<br />

zukünftigen Aufgaben.<br />

Mart<strong>in</strong> Grambow<br />

Leiter der Abteilung<br />

<strong>Wasserwirtschaft</strong> im StMUGV<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008

Titelbericht<br />

Titelbericht<br />

Dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

Das Institut für Wasserwesen – <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />

und Ressourcenschutz<br />

der Universität der Bundeswehr München<br />

bearbeitet seit Oktober 2007 im<br />

Auftrag des Bayerischen Landesamtes<br />

für Umwelt (LfU) das Forschungsvorhaben<br />

‚Entwicklung e<strong>in</strong>er Methodik zur<br />

Erstellung von Hochwasserrückhaltekonzepten<br />

unter Berücksichtigung des<br />

Klimawandels am Beispiel der W<strong>in</strong>dach’.<br />

Das Projekt be<strong>in</strong>haltet die Beantwortung<br />

folgender Fragestellungen anhand e<strong>in</strong>es<br />

Flussgebietsmodells der W<strong>in</strong>dach:<br />

• Ermöglichen Maßnahmen des dezentralen<br />

Hochwasserschutzes e<strong>in</strong>e<br />

Reduktion der Abflussspitze bzw. der<br />

Abflussfülle?<br />

• Verändert der zu erwartende Klimawandel<br />

die Hochwasserverhältnisse?<br />

• Können zusätzliche Hochwasserrückhaltebecken<br />

unterhalb des W<strong>in</strong>dachspeichers<br />

die Hochwasserwellen<br />

effektiv dämpfen?<br />

Weiterh<strong>in</strong> wird auf Wunsch des <strong>Wasserwirtschaft</strong>samtes<br />

Weilheim e<strong>in</strong>e<br />

Variantenrechnung <strong>in</strong> das Projekt mite<strong>in</strong>bezogen,<br />

um die Auswirkung e<strong>in</strong>er<br />

bereits geplanten Vorsperre zum W<strong>in</strong>dachspeicher<br />

auf den Hochwasserabfluss<br />

zu quantifizieren.<br />

Das Projekt gliedert sich <strong>in</strong> folgende drei<br />

Arbeitsabschnitte:<br />

1. Literatur- und Datenrecherche über<br />

dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

2. Modellierung des Ist-Zustands, zukünftiger<br />

Landnutzungs- und Klimaänderungen<br />

sowie geplanter Gewässerrenaturierungen<br />

unter Berücksichtigung<br />

der geplanten Vorsperre zum W<strong>in</strong>dachspeicher<br />

3. Erstellung e<strong>in</strong>es Hochwasserrückhaltekonzeptes<br />

für die W<strong>in</strong>dach<br />

Die Literatur- und Datenrecherche über<br />

dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

ist <strong>in</strong>zwischen abgeschlossen,<br />

wobei im E<strong>in</strong>zelnen Landnutzungsänderungen,<br />

landwirtschaftliche und<br />

forstwirtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahmen,<br />

Kle<strong>in</strong>rückhalte und Renaturierung<br />

von Fließgewässern mit ihren<br />

Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss<br />

näher beleuchtet wurden. Ziel ist<br />

es, den <strong>aktuelle</strong>n Stand des Wissens<br />

aufzuzeigen, wobei die Übertragbarkeit<br />

der Ergebnisse auf den bayerischen<br />

Raum gewährleistet se<strong>in</strong> soll.<br />

Abb. 1: Moderner Hochwasserschutz mit se<strong>in</strong>en 3 Handlungsfeldern (StMUGV, 2005)<br />

Die Literaturrecherche bezieht sich <strong>in</strong><br />

erster L<strong>in</strong>ie auf Fallbeispiele aus <strong>Bayern</strong><br />

und basiert zum e<strong>in</strong>en auf e<strong>in</strong>er Datenbankrecherche<br />

an der Universitätsbibliothek<br />

der Bundeswehr München,<br />

zum anderen wurde <strong>aktuelle</strong>s Informationsmaterial<br />

von den entsprechenden<br />

Behörden aus den Bereichen Umwelt,<br />

Landwirtschaft, Forsten und <strong>Wasserwirtschaft</strong><br />

schwerpunktmäßig <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> e<strong>in</strong>geholt.<br />

Weiterh<strong>in</strong> dienten nationale und<br />

<strong>in</strong>ternationale Symposien, Konferenzen<br />

und Forschungsprojekte als Quellen,<br />

um die Frage zu beantworten, wie stark<br />

der Scheitelabfluss und das Abflussvolumen<br />

bei Hochwasserereignissen <strong>in</strong><br />

Abhängigkeit von welchen Parametern<br />

reduziert werden kann.<br />

In diesem Artikel werden die Anwendungsbereiche<br />

und die Bewertung dezentraler<br />

Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

erläutert. In e<strong>in</strong>em späteren DWA Mitglieder-Rundbrief<br />

sollen erste Ergebnisse des<br />

Forschungsprojektes für das W<strong>in</strong>dach-<br />

E<strong>in</strong>zugsgebiet veröffentlicht werden.<br />

Anwendungsbereiche des dezentralen<br />

Hochwasserschutzes<br />

Gemäß dem Hochwasser-Aktionsprogramm<br />

2020, das durch das bayerische<br />

Staatsm<strong>in</strong>isterium für Landesentwicklung<br />

und Umweltfragen im Mai 2001 beschlossen<br />

wurde, f<strong>in</strong>det der dezentrale<br />

Hochwasserschutz im ersten Bauste<strong>in</strong><br />

‚Natürlicher Rückhalt’ der entwickelten<br />

Hochwasserschutzstrategie Anwendung.<br />

Diese ist <strong>in</strong> Abb. 1 dargestellt:<br />

Ziel ist hierbei, das vorhandene Schadenspotential<br />

zu verr<strong>in</strong>gern, e<strong>in</strong>e künftige<br />

Schadenspotentialzunahme zu<br />

vermeiden sowie e<strong>in</strong>en ausreichenden<br />

Hochwasserschutz für Bebauung und<br />

hochwertige Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen<br />

zu gewährleisten (StMLU, 2002). Aus<br />

Abb. 1 lässt sich ableiten, dass e<strong>in</strong>e<br />

optimale Wirksamkeit erzielt werden<br />

kann, wenn dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

<strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation<br />

mit technischen Anlagen, wie Deiche,<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

7

8<br />

Titelbericht<br />

Tab. 1: E<strong>in</strong>teilung der unterschiedlichen Skalen nach BECKER (1992)<br />

Mauern, Flutmulden, Talsperren, etc.<br />

geplant werden und dabei zusätzliche<br />

Hochwasservorsorge, wie Vermeidung<br />

der Bebauung <strong>in</strong> gefährdeten Bereichen,<br />

angepasste Bauweise, Verhaltens- und<br />

Risikovorsorge, betrieben wird.<br />

Weiterh<strong>in</strong> wird durch die LAWA empfohlen,<br />

die Maßnahmen zur Verbesserung<br />

des natürlichen Wasserrückhalts <strong>in</strong> den<br />

Bewirtschaftungsplänen nach EU-Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie<br />

zu berücksichtigen, da<br />

sich Maßnahmen zur Verbesserung des<br />

ökologischen Zustands positiv auf das<br />

Abflussgeschehen auswirken und Hochwasserstände<br />

m<strong>in</strong>dern (LAWA, 2004).<br />

Natürliche Rückhaltung soll gemäß<br />

dieser LAWA-Handlungsempfehlung<br />

schwerpunktmäßig <strong>in</strong> der Landschaft<br />

Anwendung f<strong>in</strong>den. Hierbei trägt gerade<br />

im bayerischen Raum die Land- und<br />

Forstwirtschaft e<strong>in</strong>e große Verantwortung<br />

bei der Umsetzung e<strong>in</strong>er standortgerechten<br />

Bewirtschaftung.<br />

Darüber h<strong>in</strong>aus gibt es für Maßnahmen<br />

am Gewässer die Zielsetzung, verloren<br />

gegangene Flutungs- und<br />

Retentionsräume zurückzugew<strong>in</strong>nen.<br />

Dabei wird e<strong>in</strong>e<br />

enge Zusammenarbeit mit<br />

dem Naturschutz vorgesehen,<br />

um e<strong>in</strong>e Verbesserung<br />

der ökologischen Vielfalt <strong>in</strong><br />

und an den Gewässern und<br />

ihren Auen zu erlangen.<br />

Aus diesen Empfehlungen<br />

lässt sich ableiten, dass<br />

die dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

sehr<br />

vielfältig und <strong>in</strong> den verschiedensten<br />

Bereichen Anwendung<br />

f<strong>in</strong>den können und<br />

müssen, um e<strong>in</strong>e optimale<br />

Wirkung zu erzielen. Daher<br />

sollte bei der Planung das<br />

vollständige E<strong>in</strong>zugsgebiet<br />

untersucht werden, um e<strong>in</strong>e ganzheitliche<br />

Betrachtung zu ermöglichen. Bei<br />

der Betrachtung nur e<strong>in</strong>es Teils besteht<br />

die Gefahr, dass Lösungen erarbeitet<br />

werden, die für Ober- oder Unterlieger<br />

zu Verschlechterungen führen oder die<br />

nicht das Optimum h<strong>in</strong>sichtlich Naturverträglichkeit,<br />

hydrologischer Effektivität,<br />

E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> das Landschaftsbild und<br />

Kosten-Nutzen-Verhältnis darstellen<br />

(DITTRICH, 2006).<br />

Vor allem die E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />

spielt im Zusammenhang mit dezentralen<br />

Hochwasserschutzmaßnahmen e<strong>in</strong>e<br />

große Rolle und sollte deshalb differenziert<br />

betrachtet werden. Hierfür liegen<br />

verschiedene Skalene<strong>in</strong>teilungen vor,<br />

von denen die E<strong>in</strong>teilung nach BECKER<br />

(1992) sehr verbreitet ist (Tab 1).<br />

Auf Grundlage dieser E<strong>in</strong>teilung wurde<br />

im Rahmen des LAHoR-Projektes (KHR,<br />

2003) der E<strong>in</strong>fluss der Landoberfläche<br />

und der Ausbaumaßnahmen am Gewässer<br />

auf die Hochwasserbed<strong>in</strong>gungen<br />

im Rhe<strong>in</strong>gebiet quantifiziert, woraus<br />

sich Rückschlüsse auf die Wirksamkeit<br />

dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

für die<br />

verschiedenen Skalen ziehen<br />

lassen.<br />

Das Ergebnis des Forschungsprojektes<br />

LAHoR<br />

(KHR, 2003) lässt sich wie<br />

folgt zusammenfassen:<br />

Für E<strong>in</strong>zugsgebiete bis zur<br />

Mesoskala ist e<strong>in</strong> deutlicher<br />

E<strong>in</strong>fluss verschiedener<br />

Landnutzungen erkennbar<br />

und durch dezentrale Versickerungsmaßnahmenwurden<br />

Scheitelabm<strong>in</strong>derungen<br />

bis zu 20% ermittelt. Jedoch<br />

müssen hierbei die Regenereignisse<br />

unterschieden<br />

werden, da die deutlichen<br />

Scheitelabm<strong>in</strong>derungen nur bei konvektiven<br />

Niederschlägen mit ger<strong>in</strong>ger<br />

Bodenvorsättigung beobachtet wurden.<br />

Im Gegenzug führte <strong>in</strong> dieser Skala e<strong>in</strong>e<br />

Verdoppelung der versiegelten Flächen<br />

bei konvektiven Ereignissen zu e<strong>in</strong>er<br />

Scheitelerhöhung von 20% - 30%. Für<br />

E<strong>in</strong>zugsgebiete der oberen Mesoskala<br />

brachte diese Maßnahme e<strong>in</strong>e Scheitelerhöhung<br />

um ca. 10% mit sich. Daraus<br />

lässt sich für dezentrale „entsiegelnde“<br />

Maßnahmen schließen, dass ihre Wirkung<br />

mit ansteigender Skala nachlässt<br />

und von der Art des fallenden Niederschlags<br />

abhängt. In der Makroskala, z.B.<br />

Rhe<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zugsgebiet, wurden <strong>in</strong> diesem<br />

Projekt kaum Effekte durch realistische<br />

Landnutzungsänderungen, worunter<br />

auch dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

zu zählen s<strong>in</strong>d, erzielt. Ihre<br />

Wirkung konzentriert sich folglich auf die<br />

Entstehung kle<strong>in</strong>räumiger Hochwasser.<br />

In KREITER (2007) wurden die Möglichkeiten<br />

und Grenzen dezentraler<br />

Rückhalte untersucht, wobei deren<br />

Wirksamkeit <strong>in</strong> Abhängigkeit zur (Teil-)<br />

E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße gestellt wurde. Als<br />

Abb. 2: Wirkung der verschiedenen Strategien zum Hochwasserschutz im Bezug auf die E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />

(RÖTTCHER & TÖNSMANN, 2004)<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008

ealistische Obergrenze wurde hierbei<br />

e<strong>in</strong> Grenzwert von 150 km² festgelegt,<br />

was sich mit den Ergebnissen der LA-<br />

HoR-Studie deckt.<br />

Insgesamt ist es aber sehr schwierig,<br />

pauschale Grenzwerte für die Wirksamkeit<br />

dezentraler Maßnahmen festzulegen,<br />

da sich die E<strong>in</strong>zugsgebiete <strong>in</strong><br />

der Regel h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Topographie,<br />

Geologie und Landnutzung unterscheiden,<br />

was sich im Abflussverhalten widerspiegelt.<br />

Es bleibt notwendig, dezentrale<br />

Maßnahmen gewässer- und e<strong>in</strong>zugsgebietspezifisch<br />

zu untersuchen und für<br />

das jeweilige E<strong>in</strong>zugsgebiet das größte<br />

Potential an dezentralem Rückhalt durch<br />

entsprechende Maßnahmenkomb<strong>in</strong>ationen<br />

zu ermitteln. Dennoch ergibt sich<br />

die Folgerung, dass mit wachsender E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />

kle<strong>in</strong>räumige dezentrale<br />

Maßnahmen an Wirkung verlieren.<br />

E<strong>in</strong>e zusammenfassende Darstellung für<br />

die fließenden Übergänge der Wirksamkeit<br />

der e<strong>in</strong>zelnen Strategien des modernen<br />

Hochwasserschutzkonzepts auf<br />

unterschiedlich große E<strong>in</strong>zugsgebiete<br />

liefert Abbildung 2.<br />

Bewertung dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

Vergleich zwischen zentralen und<br />

dezentralen Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

Dezentrale Maßnahmen müssen <strong>in</strong> großer<br />

Anzahl oder über große Flächen verbreitet<br />

vorliegen, um e<strong>in</strong>e entsprechende<br />

Wirkung auf Hochwasserscheitel zu erzielen.<br />

Daher liegt es nahe, dezentrale<br />

Maßnahmen mit den zentralen Maßnahmen,<br />

wie beispielsweise e<strong>in</strong> großes<br />

Rückhaltebecken mit gesteuerten Auslässen,<br />

zu vergleichen. Am H<strong>in</strong>terbach <strong>in</strong><br />

Villmergen (Schweiz) wurde zu diesem<br />

Zweck e<strong>in</strong> Variantenvergleich zwischen<br />

E<strong>in</strong>zelbecken und folgenden zwei Alternativen<br />

durchgeführt (HUMBEL & MÜL-<br />

LER, 2002):<br />

• 4 kle<strong>in</strong>e Becken <strong>in</strong> Serie,<br />

• Kaskade von Rückhaltedämmen.<br />

Die Untersuchungen ergaben, dass unter<br />

Nutzung von vier dezentralen Becken<br />

die annähernd dreifache Fläche überflutet<br />

wird, verglichen mit der zentralen<br />

Alternative. Das Dammschüttvolumen<br />

lag ebenfalls beim dreifachen Wert der<br />

E<strong>in</strong>zelmaßnahme. Die Kaskadenvariante<br />

mit e<strong>in</strong>er Stauhöhe von zwei Meter, welche<br />

für e<strong>in</strong> vergleichbares Rückhaltevolumen<br />

30 Becken benötigen würde, wäre<br />

im Untersuchungsgebiet auf Grund der<br />

gegebenen topographischen Verhältnisse<br />

kaum umsetzbar. Betrachtet man<br />

das Rückhaltepotential und die Kosten<br />

der Maßnahme, so liegen die Vorzüge<br />

beim zentralen E<strong>in</strong>zelbecken gegenüber<br />

Titelbericht<br />

Abb. 3: Maßnahme zum dezentralen Hochwasserschutz an der Lauter fünf Jahre<br />

nach Beendigung der Baumaßnahme (HÄSSLER-KIEFHABER, 2007)<br />

den dezentralen Alternativen. Beispiele<br />

zeigen jedoch, dass <strong>in</strong> vielen Fällen<br />

versucht wird, anstelle e<strong>in</strong>es zentralen<br />

E<strong>in</strong>zelbeckens dezentrale Lösungen zu<br />

bevorzugen.<br />

E<strong>in</strong> direkter Vergleich zwischen zentralen<br />

und dezentralen Maßnahmen gestaltet<br />

sich nach RÖTTCHER (2007) schwierig,<br />

da dezentrale Maßnahmen:<br />

• stark von örtlichen Gegebenheiten<br />

abhängig s<strong>in</strong>d,<br />

• <strong>in</strong> sich sehr unterschiedlich s<strong>in</strong>d (geme<strong>in</strong>same<br />

Bezugsgrößen fehlen),<br />

• e<strong>in</strong>en erhöhten, schwer quantifizierbaren<br />

Flächenbedarf besitzen,<br />

• kaum nach Normen geregelt s<strong>in</strong>d,<br />

• wenig praxiserprobt s<strong>in</strong>d,<br />

• neben dem Hochwasserschutz weitere<br />

positive Nebeneffekte mit sich<br />

br<strong>in</strong>gen und<br />

• der Hochwasserschutz an sich nur e<strong>in</strong><br />

Nebeneffekt ist und somit nur anteilig<br />

berücksichtigt werden darf.<br />

Die letzten beiden Aussagen machen<br />

deutlich, dass die dezentralen Maßnahmen<br />

Synergieeffekte aufweisen und<br />

sich dadurch gegenüber e<strong>in</strong>er zentralen<br />

Maßnahme durchsetzen können.<br />

Synergieeffekte<br />

In se<strong>in</strong>er Untersuchung zur Bewertung<br />

dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

legt RÖTTCHER (2007) weiterh<strong>in</strong><br />

dar, dass diese im Umweltbereich viele<br />

Vorteile aufweisen. Beispielsweise tragen<br />

Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung<br />

teilweise zur Grundwasserneubildung<br />

bei oder verbessern das<br />

Kle<strong>in</strong>klima. Dezentrale Rückhaltebecken<br />

bee<strong>in</strong>trächtigen das Landschaftsbild weniger<br />

als größere, zentrale Maßnahmen.<br />

Weiterh<strong>in</strong> wirken sich Renaturierungs-<br />

maßnahmen aller Art durchweg positiv<br />

auf die def<strong>in</strong>ierten Schutzgüter Flora und<br />

Fauna, Wasser und biologische Vielfalt<br />

aus.<br />

E<strong>in</strong> praktisches Beispiel hierfür stellt<br />

die naturnahe Gestaltung der Lauter<br />

dar. Vor dem H<strong>in</strong>tergrund der massiven<br />

E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong> den Naturhaushalt wurde auf<br />

technische Rückhaltebecken im Lautertal<br />

verzichtet und stattdessen setzte<br />

man naturverträgliche Maßnahmen um<br />

(HÄSSLER-KIEFHABER, 2007). Diese<br />

bestanden aus e<strong>in</strong>er Gewässerrenaturierung,<br />

flächigem Geländeabtrag zur<br />

Förderung des Retentionsraums, drei<br />

ungesteuerten kle<strong>in</strong>en Rückhaltebecken<br />

mit Hilfe talquerender Vorlandwälle<br />

sowie mehrerer kle<strong>in</strong>er Geländemulden<br />

entlang des Bachbettes und <strong>in</strong> der<br />

Talaue (Abb. 3).<br />

Die Maßnahme wurde von den Unterliegern<br />

als spürbar wirksam bewertet und<br />

e<strong>in</strong> frühzeitiges Ausufern der Lauter<br />

<strong>in</strong> die Vorländer ist feststellbar, wobei<br />

bisher ke<strong>in</strong>e Aufzeichnungen für die<br />

Wirksamkeit der Maßnahme unter Spitzenabflüssen<br />

vorliegen. Nachweisbar ist<br />

e<strong>in</strong>e deutliche Verbesserung des ökologischen<br />

Zustands <strong>in</strong> diesem Abschnitt,<br />

<strong>in</strong> dem <strong>in</strong>nerhalb kurzer Zeit hochwertige<br />

Fischhabitate entstanden s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />

weiterer Synergieeffekt der dezentralen<br />

Hochwasserschutzmaßnahme ist <strong>in</strong> diesem<br />

Fall der große Zulauf zu Naherholungszwecken,<br />

der sich auf Grund des<br />

verbesserten Landschaftsbildes und der<br />

aufgewerteten Ökologie e<strong>in</strong>gestellt hat.<br />

Dies würde auch im E<strong>in</strong>klang mit der EU-<br />

Wasserrahmenrichtl<strong>in</strong>ie (EU-WRRL) stehen,<br />

die den guten ökologischen Zustand<br />

zum Ziel hat, den Hochwasserschutz<br />

jedoch bewusst ausklammert, um den<br />

Zeitplan zur Umsetzung nicht zu belasten<br />

(RÖTTCHER, TÖNSMANN, 2004).<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

9

10<br />

Titelbericht<br />

Tab. 2: Maßnahmen des dezentralen <strong>in</strong>tegrierten Hochwasserschutzes und den damit<br />

verbundenen Auswirkungen im S<strong>in</strong>ne der EU-WRRL (RÖTTCHER, TÖNSMANN,<br />

2004)<br />

Tab. 3: Landnutzungsszenarien für die Untersuchungen im Weißeritz-EZG; HB = Hökkenbach<br />

(A E0 = 16,7 km²), WB = Weißbach (A E0 = 7,4 km²) (MERTA ET AL., 2007)<br />

Jedoch wurde erkannt, dass <strong>in</strong>tegrierte,<br />

dezentrale Hochwasserschutzkonzepte<br />

e<strong>in</strong>en Beitrag zur EU-WRRL leisten können,<br />

was Tabelle 2 zeigt.<br />

Die Landnutzung kann ebenfalls e<strong>in</strong>e<br />

Maßnahme zum dezentralen Hochwasserschutz<br />

darstellen. Durch Untersuchungen<br />

im Weißeritz-EZG (384 km²)<br />

von MERTA ET AL. (2007) wird verdeutlicht,<br />

dass Naturschutz und Hochwasserschutz<br />

nicht zwangsläufig konträre<br />

Ansprüche an die Landnutzung haben.<br />

Es wurden Landnutzungsszenarien entwickelt,<br />

die im E<strong>in</strong>klang mit ökologischen<br />

Interessen stehen und deren E<strong>in</strong>fluss auf<br />

Hochwasserabflüsse ermittelt (Tab.3).<br />

Dabei wurden Synergien zwischen Belangen<br />

des Hochwasserschutzes und<br />

des Naturschutzes abgeleitet.<br />

Um die Landnutzungsszenarien zu bewerten<br />

wurde e<strong>in</strong>e Differenzierung der<br />

Abflüsse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e schnelle (Oberflächen-,<br />

schneller Zwischenabfluss) und e<strong>in</strong>e<br />

langsame Komponente (langsamer Zwischenabfluss,<br />

Tiefenversickerung) vollzogen.<br />

Das Ergebnis der Berechnungen<br />

mit Hilfe des Wissensbasierten System<br />

(WBS) FLAB stellt sich wie <strong>in</strong> Abbildung<br />

4 gezeigt dar.<br />

Die Extremszenarien (Hochwasserschutz,<br />

Naturschutz, Komb<strong>in</strong>ation,<br />

PNV) ergaben durchweg die größte<br />

Reduzierung der schnellen Abflusskomponente,<br />

was sich zusätzlich positiv auf<br />

den Erosionsschutz auswirkt (MERTA,<br />

2007). Die Wasserhaushaltsmodellierung<br />

ergab, dass beispielsweise durch<br />

konservierende Bewirtschaftung bzw.<br />

e<strong>in</strong>er Umwandlung von Acker <strong>in</strong> Grün-<br />

Abb. 4: Gegenüberstellung der Flächenanteile mit langsamen und schnellen Abflusskomponenten für den Ist-Zustand und die<br />

Szenarien für die TEZG Höckenbach (HB) (AE0 = 16,7 km²) und Weißbach (WB) (AE0 = 7,4 km²) (MERTA ET AL., 2007)<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008

Abb. 5: Abnahme des m<strong>in</strong>eralischen Stickstoffs <strong>in</strong> den<br />

grassed waterways (GWW) (FIENER, AUERSWALD,<br />

2003)<br />

land Scheitelabm<strong>in</strong>derungen bis zu<br />

30% erzielt werden können, wobei die<br />

Wirkung der Maßnahmen abnehmen,<br />

je länger die Niederschlagsereignisse<br />

andauern. Dabei ist zu betonen, dass<br />

aus naturschutzfachlicher Bewertung<br />

alle Landnutzungsszenarien e<strong>in</strong>e Verbesserung<br />

gegenüber dem Ist-Zustand<br />

darstellen.<br />

Im Zusammenhang mit Synergieeffekten<br />

dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> die von FIENER<br />

und AUERSWALD (2003) untersuchten<br />

„grassed waterways“ (GWW) zu<br />

nennen. Neben Abflussreduzierungen<br />

von bis zu 39% wurden <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es<br />

achtjährigen Forschungsprojektes<br />

Erosionsm<strong>in</strong>derungen, vor allem Grabenerosion,<br />

von bis zu 82% festgestellt so-<br />

wie weiterer ökologischer<br />

Nutzen dieser Maßnahme<br />

erkannt. Neben dem<br />

reduzierten Sedimentaustrag<br />

aus dem E<strong>in</strong>zugsgebiet<br />

der Größe<br />

24 Hektar zeigt sich e<strong>in</strong>e<br />

deutliche Abnahme der<br />

Stickstoffkonzentration<br />

vor allem <strong>in</strong>nerhalb des<br />

GWW (bis zu 84%, Abb.<br />

5) aber auch im Umfeld<br />

des GWW.<br />

Auswirkungen auf die<br />

Pflanzenvielfalt wurden<br />

bei dieser Untersuchung<br />

ebenfalls festgestellt, da<br />

sich <strong>in</strong> kurzer Zeit verschiedene<br />

Gräser, Pflanzen,<br />

Kräuter und auch<br />

Gehölze ansiedelten, je<br />

nachdem, ob die GWW<br />

jährlich geschnitten wurden<br />

oder nicht. Darüber<br />

h<strong>in</strong>aus war e<strong>in</strong> Anstieg<br />

der Anzahl an Bodenorganismen vor allem<br />

<strong>in</strong> der Nähe des GWW festzustellen,<br />

wie auch e<strong>in</strong>e möglicherweise durch die<br />

GWW herbeigeführte Ansiedlung verschiedener<br />

Vogelarten. Weitere, vor allem<br />

landwirtschaftliche Vorteile liegen <strong>in</strong><br />

der Befahrbarkeit der GWW bei Trockenperioden<br />

sowie <strong>in</strong> den Puffereigenschaften<br />

gegenüber benachbarten Felder <strong>in</strong><br />

Bezug auf Unkraut und Schädl<strong>in</strong>gen.<br />

Neben den landwirtschaftlichen Maßnahmen<br />

kann auch der dezentrale<br />

Hochwasserschutz durch die Forstwirtschaft<br />

(Aufforstung, Waldumgestaltung)<br />

zahlreiche Synergieeffekte aufweisen,<br />

da Wälder an sich e<strong>in</strong>e Biotopfunktion<br />

darstellen, zu Naherholungszwecken<br />

beliebt s<strong>in</strong>d sowie für Luftre<strong>in</strong>igung und<br />

Sauerstoffproduktion beitragen.<br />

Titelbericht<br />

Grenzen dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

Wegen des angesprochenen, umfangreichen<br />

Potentials der dezentralen Maßnahmen<br />

zusätzlich zum Hochwasserschutz<br />

ist diese Strategie e<strong>in</strong> wichtiger<br />

Bestandteil e<strong>in</strong>es modernen <strong>in</strong>tegrierten<br />

Hochwasserschutzkonzeptes. Betrachtet<br />

man ausschließlich die Hochwasserschutzfunktion<br />

dieser Maßnahmen,<br />

s<strong>in</strong>d aber auch deutliche Grenzen aufzuführen.<br />

Dezentrale Maßnahmen können nur<br />

dann Scheitelabm<strong>in</strong>derungen erwirken,<br />

wenn sie <strong>in</strong> entsprechend großer Zahl<br />

vorhanden s<strong>in</strong>d und wenn sie standortspezifisch<br />

optimiert bzw. komb<strong>in</strong>iert<br />

werden. Allgeme<strong>in</strong> nimmt ihre Wirkung<br />

mit wachsender E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße<br />

deutlich ab. Darüber h<strong>in</strong>aus ist die<br />

Wirksamkeit der Maßnahmen stark von<br />

dem jeweiligen Niederschlagsereignis<br />

abhängig. Viele dieser Maßnahmen<br />

erzielen bei kurzen <strong>in</strong>tensiven Niederschlagsereignissen,<br />

wie sie im Sommer<br />

auftreten, ihre optimale Wirkung, vor allem<br />

wenn der Boden nicht vorgesättigt<br />

ist. Ist die Wasserspeicherfähigkeit des<br />

Bodens erschöpft, so werden vor allem<br />

die dezentralen Maßnahmen unwirksam,<br />

die die Infiltrationseigenschaften<br />

von Böden verbessern. Diese Tatsache<br />

wurde unter anderem <strong>in</strong> der LAHoR-<br />

Studie (KHR, 2003) nachgewiesen und<br />

ist <strong>in</strong> Abbildung 6 dargestellt. Hierbei ist<br />

erkennbar, dass sich Landnutzungsänderungen,<br />

wie die Erhöhung des Siedlungsanteils<br />

deutlicher bei kurzen, <strong>in</strong>tensiven<br />

Niederschlägen auswirken.<br />

STEINMANN (2007) folgert aus der Studie<br />

zahlreicher Untersuchungen, dass<br />

diese übere<strong>in</strong>stimmend zeigen, dass<br />

der E<strong>in</strong>fluss dezentraler Maßnahmen mit<br />

Abb. 6: Auswirkung erhöhter Siedlungsanteile auf den Abfluss unter dem E<strong>in</strong>fluss verschiedener Niederschlagsereignisse (Jährlichkeit<br />

des Niederschlags: 3 Jahre, Größe des E<strong>in</strong>zugsgebietes: 115 km²) (KHR, 2003)<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

11

12<br />

Titelbericht<br />

zunehmender E<strong>in</strong>zugsgebietsgröße, mit<br />

zunehmendem Gefälle, mit zunehmender<br />

Niederschlags<strong>in</strong>tensität und damit<br />

vor allem auch mit abnehmender Ereignishäufigkeit<br />

abnimmt (vgl. auch Abb.<br />

7 für das Beispiel Gewässerrenaturierung).<br />

Viele dezentrale Maßnahmen s<strong>in</strong>d<br />

bis zu e<strong>in</strong>em Abfluss von HQ 20 wirksam.<br />

Die dennoch bestehende Berechtigung,<br />

dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

zu realisieren, liegt zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> den<br />

genannten Synergien begründet, zum anderen<br />

ist die Machbarkeit e<strong>in</strong>es zentralen<br />

Rückhaltebeckens auf Grund bestehender<br />

Bauwerke, Infrastrukturanlagen, landwirtschaftlicher<br />

Nutzungen häufig schwer<br />

umsetzbar (HUMBEL, 2002).<br />

Bei der Umsetzung dezentraler Hochwasserschutzmaßnehmen<br />

kommt erschwerend<br />

der angesprochene große<br />

Flächenbedarf h<strong>in</strong>zu, wodurch Überschneidungen<br />

der Nutzungsansprüche<br />

beispielsweise mit der Landwirtschaft<br />

entstehen. Die angesprochenen grassed<br />

waterways (GWW) s<strong>in</strong>d hierfür e<strong>in</strong><br />

anschauliches Beispiel: Neben der nachgewiesenen<br />

Wirkung dieser Maßnahme<br />

ist festzustellen, dass <strong>in</strong> dem betrachteten<br />

Teilgebiet mit e<strong>in</strong>er Fläche von 21,8<br />

ha e<strong>in</strong> GWW e<strong>in</strong>e Ausdehnung von 10<br />

m – 50 m Breite auf 650 m Länge besitzt<br />

(FIENER & AUERSWALD, 2007). Dies<br />

entspricht e<strong>in</strong>er Fläche von 1,95 ha, wodurch<br />

ca. 9% der Fläche nicht mehr zur<br />

Bewirtschaftung und für den Ertrag zur<br />

Verfügung stehen (Abb. 8).<br />

Dies führt möglicherweise dazu, dass<br />

Landwirte nicht gewillt s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong>e solche<br />

Maßnahme umzusetzen, was auch<br />

für dezentrale Rückhaltebecken, Aufforstungsmaßnahmen<br />

oder ähnliche<br />

Landnutzungsänderungen im S<strong>in</strong>ne<br />

des Hochwasserschutzes gilt, die die<br />

bewirtschaftbare Fläche reduzieren.<br />

Abb. 7: E<strong>in</strong>fluss des Gewässerlängsgefälles auf Scheitelreduzierungen durch Renaturierungsmaßnahmen<br />

an Gewässer verschiedener Größenordnungen, bezogen auf<br />

e<strong>in</strong>e Gewässerstrecke von 20km (BAUER, 2007)<br />

Zusammenfassende Bewertung<br />

Der Vergleich dezentraler Maßnahmen<br />

mit zentralen Hochwasserrückhaltebecken<br />

ergab bezüglich Wirkung und<br />

Kosten den e<strong>in</strong>deutigen Vorzug für das<br />

zentrale Becken. Jedoch wurde aufgezeigt,<br />

dass durch dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

neben den Auswirkungen<br />

auf den Hochwasserabfluss<br />

weitere positive Nebeneffekte, auch im<br />

S<strong>in</strong>ne der EU-WRRL, erzielt werden.<br />

Technische Hochwasserschutzmaßnahmen<br />

s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> unverzichtbar für<br />

e<strong>in</strong>en möglichst wirksamen Hochwasserschutz.<br />

Die dezentralen Maßnahmen<br />

können gerade dort e<strong>in</strong>e Alternative<br />

darstellen, wo aus standörtlichen Ge-<br />

Abb. 8: Untersuchungsgebiet SCHEYERN mit Grassed Waterway (FIENER & AUERSWALD, 2007)<br />

gebenheiten e<strong>in</strong>e zentrale Maßnahme<br />

nicht möglich ist. Vielmehr jedoch s<strong>in</strong>d<br />

die dezentralen Maßnahmen gemäß<br />

LAWA-Leitl<strong>in</strong>ie (1995) als zusätzlicher<br />

Beitrag zu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>tegrierten Hochwasserschutzkonzept<br />

zu sehen, <strong>in</strong>dem sie<br />

zentrale Maßnahmen ergänzen und<br />

entlasten, vor kle<strong>in</strong>eren Hochwassern<br />

schützen und mit ihren genannten Synergieeffekten<br />

bessere Konditionen<br />

für Natur, Landwirtschaft und Mensch<br />

schaffen.<br />

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Disse<br />

Wolfgang Rieger<br />

UniBW<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008

Der besondere Beitrag<br />

Der besondere Beitrag<br />

Wasserproblematik aus globaler Sicht -<br />

Chancen für bayerische Unternehmen<br />

Nachfolgender Beitrag ist <strong>in</strong> der Zeitschrift „Technik <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“, Ausgabe 2 veröffentlicht worden. Wegen der Bedeutung für<br />

wasserwirtschaftliches Handeln erfolgt hier die ungekürzte Wiedergabe. Der Chefredaktion der Zeitschrift wird für die Freigabe<br />

des Artikels gedankt.<br />

Situation <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> / Deutschland<br />

Wasser ist für uns <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>, <strong>in</strong> Deutschland<br />

ke<strong>in</strong> Thema. Wir haben überall ausreichende<br />

Mengen an Wasser <strong>in</strong> bester<br />

Qualität. Wasser steht für alle Lebensbereiche<br />

- für den Humanverbrauch,<br />

für die Landwirtschaft und die Industrie<br />

- zur Verfügung. Unser Leben, unser<br />

Umgang mit dem Wasser ist auf diese<br />

Tatsache der generellen Verfügbarkeit<br />

aufgebaut.<br />

Wir gehen dabei zweifelsohne sorgsam<br />

mit unserem Wasser um. Wir haben <strong>in</strong><br />

150 Jahren e<strong>in</strong> System der Ver- und<br />

Entsorgung aufgebaut, welches perfekt<br />

funktioniert. Wir entnehmen der Natur<br />

Wasser, verwenden es für den jeweiligen<br />

Verbrauch, re<strong>in</strong>igen es und geben<br />

es dann <strong>in</strong> möglichst ursprünglichem<br />

Zustand der Natur zurück. Dieser Umgang<br />

mit Wasser ist bei uns möglich, weil<br />

Wasser ausreichend vorhanden ist. Wir<br />

müssen nicht sparsam, aber wir müssen<br />

sorgsam mit dem Wasser umgehen und<br />

das tun wir.<br />

Passend zu unseren klimatischen Verhältnissen<br />

haben wir diese Wasserversorgung<br />

mit entsprechend gesetzlichen<br />

Vorgaben und behördlichen Kontrollen<br />

aufgebaut. Wir haben die dazu notwendigen<br />

Technologien der Gew<strong>in</strong>nung,<br />

Speicherung, Verteilung und Re<strong>in</strong>igung<br />

entwickelt und diese genügen den Anforderungen.<br />

Sie s<strong>in</strong>d darüber h<strong>in</strong>aus wirtschaftlich<br />

und sie s<strong>in</strong>d vor allen D<strong>in</strong>gen<br />

umweltfreundlich. Das soll nicht heißen,<br />

dass wir nicht noch Weiterentwicklungen<br />

<strong>in</strong> der Technologie bräuchten. Natürlich<br />

müssen wir <strong>in</strong> Zukunft noch mehr Wert<br />

darauf legen, der Natur unser Wasser<br />

absolut gere<strong>in</strong>igt zurückzugeben. Dazu<br />

gehören Technologien, die über die bisherigen<br />

Re<strong>in</strong>igungsverfahren h<strong>in</strong>ausgehen,<br />

die vor allen D<strong>in</strong>gen Bakterien, Viren,<br />

aber auch Antibiotika, Hormone aus<br />

dem aufbereiteten Abwasser entfernen.<br />

Dies wird dann umso wichtiger, wenn wir<br />

kle<strong>in</strong>ere Kreisläufe zu schließen haben,<br />

d.h. unser gebrauchtes, aufbereitetes<br />

Abwasser wieder <strong>in</strong> das Grundwasser<br />

zurückführen wollen. Dies wird zu<br />

überlegen se<strong>in</strong>, wenn – durch den Kli-<br />

Wasserknappheit <strong>in</strong> Deutschland: ke<strong>in</strong> Thema<br />

mawandel – auch bei uns e<strong>in</strong> anderes<br />

Wasserdargebot herrschen wird, wenn<br />

wir längere Trockenzeiten zu überstehen<br />

haben, wenn wir stärkere Regenereignisse<br />

dazu nutzen müssen, unsere<br />

Grundwasservorräte aufzufüllen.<br />

Diese Technologien stehen zum Teil <strong>in</strong><br />

Form von Membrantechnologien, UV-<br />

und Ozonbehandlung zur Verfügung.<br />

Die ersten Anwendungen dieser Richtung<br />

gibt es, da <strong>in</strong>zwischen die Abläufe<br />

aus e<strong>in</strong>igen bayerischen Kläranlagen<br />

bereits „Badewasserqualität“ haben. So<br />

wird derzeit die Kläranlage Hutthurm mit<br />

e<strong>in</strong>er entsprechenden Membrananlage<br />

ausgerüstet, die dies gewährleistet.<br />

Wassersituation – global<br />

Ganz andere Probleme stellen sich <strong>in</strong><br />

weiten Teilen der Welt heute schon dar,<br />

wenn wir bedenken, dass etwa 1,2 Milliarden<br />

Menschen ke<strong>in</strong>en Zugang zu sauberem<br />

Tr<strong>in</strong>kwasser und 2,4 Milliarden<br />

Menschen ke<strong>in</strong>e adäquate Abwasserentsorgung<br />

haben. Die Folgen davon<br />

s<strong>in</strong>d Krankheiten, Hunger und täglich<br />

etwa 6.000 Menschenleben, die der<br />

Mangel an Wasser bzw. verschmutztes<br />

Wasser fordern. H<strong>in</strong>zu kommt Hunger,<br />

da <strong>in</strong> diesen wasserarmen Gebieten<br />

nicht genügend Lebensmittel angebaut<br />

werden können.<br />

Deshalb hat United Nations im Jahr 2005<br />

die „Millennium Development Goals“ verabschiedet,<br />

welche fordern<br />

„… die Zahl der Menschen, die ke<strong>in</strong>en<br />

Zugang zu sauberem Wasser haben, zu<br />

halbieren,<br />

… die Zahl der Menschen, die ke<strong>in</strong>e<br />

adäquate Abwasserentsorgung hat, zu<br />

halbieren.“<br />

Die hauptsächlich von dieser Situation<br />

betroffenen Gebiete s<strong>in</strong>d Afrika, große<br />

Teile Südamerikas und Teile Asiens.<br />

Dabei wissen wir, dass sich das Problem<br />

noch dadurch verschärfen wird, dass<br />

wir vor weiteren gravierenden Veränderungen<br />

stehen, die verursacht werden<br />

durch<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008<br />

13

14<br />

Der besondere Beitrag<br />

2,4 Mrd. Menschen haben weltweit ke<strong>in</strong>e adäquate Abwasserentsorgung, die Folgen s<strong>in</strong>d Krankheit durch Mangel an Wasser<br />

oder verschmutztes Wasser<br />

➢ Klimawandel<br />

➢ wachsende Weltbevölkerung<br />

➢ Migration<br />

➢ Anwachsen der Megacities<br />

Wir <strong>in</strong> den entwickelten Ländern müssen<br />

e<strong>in</strong> starkes Interesse daran haben,<br />

dass die Probleme <strong>in</strong> diesen Regionen<br />

für diese Menschen gelöst werden. Dies<br />

ist nicht nur e<strong>in</strong>e humanitäre Aufgabe,<br />

sondern wir müssen uns dessen bewusst<br />

se<strong>in</strong>, dass, wenn wir die Probleme<br />

<strong>in</strong> diesen Ländern nicht lösen, die Probleme<br />

dann <strong>in</strong> Form von Menschen zu uns<br />

kommen werden. Dies geschieht heute<br />

schon durch die Migranten aus Afrika<br />

Darstellung Huber Safe Dr<strong>in</strong>k-Verfahren®<br />

nach Süditalien, nach Spanien und auf<br />

die Kanarischen Inseln.<br />

Chancen für bayerische / deutsche<br />

Unternehmen<br />

Natürlich bietet die globale Wassersituation<br />

auch Exportchancen für die deutsche<br />

Industrie. Deutschland hat e<strong>in</strong> breit<br />

gefächertes Spektrum an Firmen, die<br />

sich mit Beratung, Ausrüstung, Bau und<br />

Betrieb von Anlagen für Wasser/Abwasser<br />

beschäftigen und dort e<strong>in</strong>en hervorragenden<br />

Ruf genießen. Dass diese Firmen<br />

Chancen <strong>in</strong> diesem globalen Markt<br />

haben, ist selbstverständlich. Allerd<strong>in</strong>gs<br />

müssen wir, um diese Chancen zu nutzen,<br />

angepasste Leistungen, Produkte<br />

und Technologien anbieten.<br />

Angepasst heißt dabei, an<br />

➢ klimatische Verhältnisse<br />

➢ Wasserdargebot, Wasserknappheit<br />

➢ Siedlungsstruktur<br />

➢ das Problem der Megacities<br />

Angepasst heißt darüber h<strong>in</strong>aus auch,<br />

dass die von uns angebotenen Produkte<br />

und Leistungen bedienbar, bezahlbar<br />

und <strong>in</strong> der zur Verfügung stehenden Zeit<br />

realisierbar s<strong>in</strong>d.<br />

DWA-Landesverband <strong>Bayern</strong> Mitglieder-Rundbrief 1/2008

Bei allen angepassten Technologien<br />

dürfen ke<strong>in</strong>e Abstriche <strong>in</strong> der notwendigen<br />

Hygiene gemacht werden. Die Gesundheit,<br />

die Sicherheit der Menschen<br />

ist oberstes Pr<strong>in</strong>zip. Dabei müssen wir<br />

davon ausgehen, dass <strong>in</strong> diesen Zielländern<br />

Wasser generell der Wiederverwendung<br />

zugeführt wird und unsere<br />

Technologien müssen so angepasst<br />

se<strong>in</strong>, dass sie der jeweiligen Art der Wiederverwendung<br />

entsprechen – „Treatment<br />

fit for purpose“. Etwa 80% des gesamten<br />

Süßwassers ist zur Erzeugung<br />

von Nahrungsmitteln notwendig, d.h.<br />