Gemeinsamer Teil Mitteilungsblatt Weihnachten 2011 - Verband für ...

Gemeinsamer Teil Mitteilungsblatt Weihnachten 2011 - Verband für ...

Gemeinsamer Teil Mitteilungsblatt Weihnachten 2011 - Verband für ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />

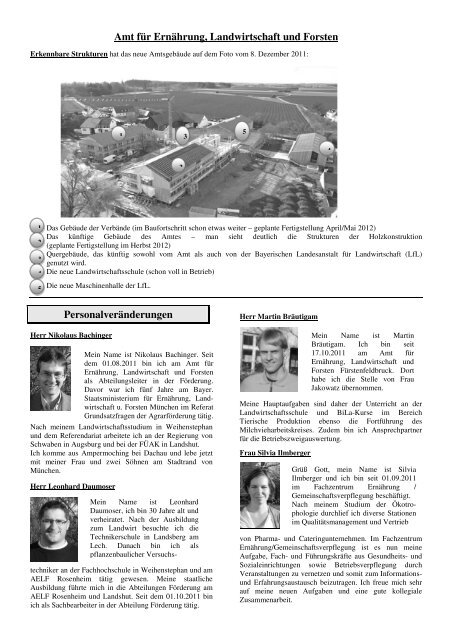

Erkennbare Strukturen hat das neue Amtsgebäude auf dem Foto vom 8. Dezember <strong>2011</strong>:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Das Gebäude der Verbände (im Baufortschritt schon etwas weiter – geplante Fertigstellung April/Mai 2012)<br />

Das künftige Gebäude des Amtes – man sieht deutlich die Strukturen der Holzkonstruktion<br />

(geplante Fertigstellung im Herbst 2012)<br />

Quergebäude, das künftig sowohl vom Amt als auch von der Bayerischen Landesanstalt <strong>für</strong> Landwirtschaft (LfL)<br />

genutzt wird.<br />

Die neue Landwirtschaftsschule (schon voll in Betrieb)<br />

Die neue Maschinenhalle der LfL.<br />

Personalveränderungen<br />

Herr Nikolaus Bachinger<br />

Nach meinem Landwirtschaftsstudium in Weihenstephan<br />

und dem Referendariat arbeitete ich an der Regierung von<br />

Schwaben in Augsburg und bei der FÜAK in Landshut.<br />

Ich komme aus Ampermoching bei Dachau und lebe jetzt<br />

mit meiner Frau und zwei Söhnen am Stadtrand von<br />

München.<br />

Herr Leonhard Daumoser<br />

1 3<br />

Mein Name ist Nikolaus Bachinger. Seit<br />

dem 01.08.<strong>2011</strong> bin ich am Amt <strong>für</strong><br />

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />

als Abteilungsleiter in der Förderung.<br />

Davor war ich fünf Jahre am Bayer.<br />

Staatsministerium <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />

u. Forsten München im Referat<br />

Grundsatzfragen der Agrarförderung tätig.<br />

Mein Name ist Leonhard<br />

Daumoser, ich bin 30 Jahre alt und<br />

verheiratet. Nach der Ausbildung<br />

zum Landwirt besuchte ich die<br />

Technikerschule in Landsberg am<br />

Lech. Danach bin ich als<br />

pflanzenbaulicher Versuchs-<br />

techniker an der Fachhochschule in Weihenstephan und am<br />

AELF Rosenheim tätig gewesen. Meine staatliche<br />

Ausbildung führte mich in die Abteilungen Förderung am<br />

AELF Rosenheim und Landshut. Seit dem 01.10.<strong>2011</strong> bin<br />

ich als Sachbearbeiter in der Abteilung Förderung tätig.<br />

2<br />

5<br />

Herr Martin Bräutigam<br />

Meine Hauptaufgaben sind daher der Unterricht an der<br />

Landwirtschaftsschule und BiLa-Kurse im Bereich<br />

Tierische Produktion ebenso die Fortführung des<br />

Milchvieharbeitskreises. Zudem bin ich Ansprechpartner<br />

<strong>für</strong> die Betriebszweigauswertung.<br />

Frau Silvia Ilmberger<br />

4<br />

Mein Name ist Martin<br />

Bräutigam. Ich bin seit<br />

17.10.<strong>2011</strong> am Amt <strong>für</strong><br />

Ernährung, Landwirtschaft und<br />

Forsten Fürstenfeldbruck. Dort<br />

habe ich die Stelle von Frau<br />

Jakowatz übernommen.<br />

Grüß Gott, mein Name ist Silvia<br />

Ilmberger und ich bin seit 01.09.<strong>2011</strong><br />

im Fachzentrum Ernährung /<br />

Gemeinschaftsverpflegung beschäftigt.<br />

Nach meinem Studium der Ökotrophologie<br />

durchlief ich diverse Stationen<br />

im Qualitätsmanagement und Vertrieb<br />

von Pharma- und Cateringunternehmen. Im Fachzentrum<br />

Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung ist es nun meine<br />

Aufgabe, Fach- und Führungskräfte aus Gesundheits- und<br />

Sozialeinrichtungen sowie Betriebsverpflegung durch<br />

Veranstaltungen zu vernetzen und somit zum Informations-<br />

und Erfahrungsaustausch beizutragen. Ich freue mich sehr<br />

auf meine neuen Aufgaben und eine gute kollegiale<br />

Zusammenarbeit.

Frau Annemarie Pentenrieder und Frau Karoline<br />

Ruhdorfer (siehe Foto „Ein neues Sachgebiet“)<br />

Frau Marianne Schuster verabschiedet<br />

Bild: Frau Schuster in<br />

ihrem Element – bei der<br />

Vorstellung der „Münchner<br />

Francaise“ anläßlich des<br />

traditionellen „Balles der<br />

Landwirtschaft“.<br />

Seit dem 15. Dezember<br />

<strong>2011</strong> befindet sich Frau<br />

Marianne Schuster in der<br />

Freistellungsphase.<br />

Sie war seit 1968 (43<br />

Jahre!) ausschließlich an<br />

unserem Amt beschäftigt.<br />

Ihre Tätigkeit unterbrach sie lediglich <strong>für</strong> 12 Jahre zur<br />

Kindererziehung. In zweiter Generation kamen schon<br />

wieder die Kinder ihrer Schülerinnen aus den Anfangsjahren<br />

zum Unterricht. Über 500 Studierende schätzten sie<br />

so – wie sie immer war – äußerst kompetent in musischen<br />

und gestalterischen Bereichen (Stichwort Singen und<br />

Blumenschmuck). Als Beraterin wirkte sie äußerst<br />

hilfsbereit und unterstützend in den vielen sozialen und<br />

familiären Fragen.<br />

Ihre Fachkompetenz bewies sie auch in 33 Jahren Mitgliedschaft<br />

des Meisterprüfungsausschusses „Hauswirtschaft“ –<br />

zuletzt als stellvertretende Vorsitzende.<br />

Wir bedanken uns bei Frau Schuster <strong>für</strong> eine langjährige,<br />

sehr angenehme Zusammenarbeit und wünschen ihr <strong>für</strong> den<br />

Ruhestand alles Gute und immer viel Gesundheit.<br />

I. Bereich Landwirtschaft<br />

Abteilung L 1 – Förderung<br />

1. Antragstellung Agrarumweltmaßnahmen –<br />

Neuerungen beim KULAP<br />

Nachdem der Bayerische Landtag weitere Mittel <strong>für</strong> den<br />

Gewässer- und Bodenschutz in Aussicht gestellt hat, erwägt<br />

das Landwirtschaftsministerium beim Kulturlandschaftsprogramm<br />

(KULAP) neben der Neuantragstellung <strong>für</strong> den<br />

Ökologischen Landbau voraussichtlich auch <strong>für</strong> ausgewählte<br />

einzelflächenbezogene Maßnahmen eine Neuantragstellung<br />

zu eröffnen. Für folgende Maßnahmen können<br />

Neueinsteiger nach derzeitigem Stand eine 5-jährige Verpflichtung<br />

eingehen:<br />

- Ökologischer Landbau im Gesamtbetrieb (A11)<br />

- Winterbegrünung (A32)<br />

- Mulchsaatverfahren (A33)<br />

- Umwandlung von Ackerland in Grünland (A34)<br />

- Grünstreifen zum Gewässer- und Bodenschutz (A35)<br />

Für alle anderen Landwirte bleibt die Möglichkeit bestehen,<br />

ihre im Jahr <strong>2011</strong> auslaufenden KULAP-Verpflichtungen<br />

um weitere zwei Jahre zu verlängern.<br />

Beim Vertragsnaturschutz (VNP) gibt es keine<br />

Neuerungen: Hier sind eine Antragstellung <strong>für</strong> Neueinsteiger<br />

und die zweijährige Verlängerungsmöglichkeit <strong>für</strong><br />

auslaufende Verpflichtungen vorgesehen.<br />

Die Antragstellung <strong>für</strong> KULAP und VNP beginnt noch im<br />

Dezember und endet voraussichtlich am 24.02.2012.<br />

Aktuelle Hinweise zur Förderung finden Sie auch auf der<br />

Homepage des Amtes unter www.aelf-ff.bayern.de<br />

2. MFA-Online 2012<br />

Im November und Anfang Dezember wurden im Dienstgebiet<br />

insgesamt vier Informationsveranstaltungen zum<br />

Thema „MFA-Online“ durchgeführt, die sehr gut besucht<br />

waren. Besonders gut ist bei den Landwirten die<br />

Einführung in das EDV-Programm, mit dem im nächsten<br />

Jahr ab März bis 15. Mai 2012 der Mehrfachantrag gestellt<br />

werden soll, angekommen. Über das Internet wurden vor<br />

Ort an einem Beispielsbetrieb alle notwendigen<br />

Eingabeschritte <strong>für</strong> die erfolgreiche Onlineantragstellung<br />

gezeigt. Ebenso können über das Onlineprogramm auch<br />

Flächenänderungen durchgeführt werden. Der große<br />

Vorteil dabei ist, dass die vorgenommenen Änderungen<br />

gleich in den Flächennutzungsnachweis (FNN)<br />

übernommen werden. Online liegt der FNN damit stets<br />

aktuell vor.<br />

Mit der edv-gestützten Antragstellung und den hinterlegten<br />

Plausibilitätsprüfungen, die schon bei der Eingabe auf<br />

Fehler hinweisen, ist eine sehr hohe Qualität der eingereichten<br />

Daten gewährleistet.<br />

Für die geplanten Schulungen, bei denen der eigene Mehrfachantrag<br />

direkt am PC eingegeben und verbindlich abgeschickt<br />

wird, haben sich sehr viele Landwirte angemeldet.<br />

Die Terminplanung wird derzeit vorbereitet. Eingeladen<br />

wird dazu aber erst im Frühjahr zeitnah zur Mehrfachantragstellung.<br />

Eine weitere Hilfestellung soll auch die neu eingerichtete<br />

Hotline-Nummer bieten. Während des Antragszeitraums<br />

kann bei Fragen zum MFA-Online-Programm unter �<br />

08191 / 9175-199 während der üblichen Geschäftszeiten<br />

am Amt nachgefragt werden.<br />

- Stellenanzeige -<br />

Mitarbeiter/in im Bereich Agrarförderung (InVeKoS)<br />

ab sofort gesucht!<br />

Das Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />

Fürstenfeldbruck (AELF), Bismarckstr. 2, 82256<br />

Fürstenfeldbruck, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt<br />

eine/n Mitarbeiter/-in <strong>für</strong> Arbeiten im landwirtschaftlichen<br />

Fördervollzug (Abt. L 1).<br />

Aufgaben sind u. a.:<br />

Bearbeitung und Kontrolle von Förderanträgen über<br />

anwendergestützte EDV-Programme, Erstellung von<br />

Statistiken, Betreuung von Antragstellern.<br />

Erwartet wird von den Bewerbern:<br />

Bereitschaft sich in ein neues Aufgabengebiet<br />

einzuarbeiten, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein<br />

und selbständiges Arbeiten.<br />

Die Besetzung der Stelle erfolgt auf Grundlage des TV-L<br />

befristet auf neun Monate und ist teilzeitfähig.<br />

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei<br />

ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt<br />

berücksichtigt. An der Bewerbung von Frauen besteht ein<br />

besonderes Interesse.<br />

Bei Interesse melden Sie sich bitte umgehend am AELF<br />

Fürstenfeldbruck unter ���� 08141 / 3223-0 oder per E-<br />

Mail an: poststelle@aelf-ff.bayern.de.

Abteilung L 2 – Bildung und Beratung<br />

SG L 2.1 Ernährung, Haushaltsleistungen<br />

1. Ein neues Sachgebiet:<br />

Die Ämterreform hat dem Sachgebiet nicht nur eine neue<br />

Nummer zugeordnet, sondern auch die Personalsituation<br />

verändert: Frau Annemarie Pentenrieder wurde vom AELF<br />

Weilheim und Frau Karoline Ruhdorfer vom AELF<br />

Ingolstadt nach FFB versetzt.<br />

Zusammen mit Heidemarie Hirschfelder und Irmgard<br />

Hollering und der Sachgebietsleiterin Marianne Heidner<br />

bearbeiten insgesamt drei Voll-AK die Themengebiete des<br />

Sachgebietes Ernährung und Haushaltsleistungen. Schwerpunkte<br />

sind die Unterrichtserteilung in der Landwirtschaftsschule,<br />

Abt. Hauswirtschaft, und der Meistervorbereitung,<br />

der Aufbau des Netzwerkes Junge Familie und<br />

die Ernährungs- und Bewegungsschule sowie die Einkommensdiversifizierung<br />

durch Haushaltsleistungen.<br />

Wir heißen die neuen Kolleginnen herzlich willkommen,<br />

wünschen ihnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre und<br />

ein gutes Wirken im Dienstgebiet!<br />

Von links nach rechts:<br />

Frau Pentenrieder – Frau Ruhdorfer – Frau Hirschfelder –<br />

Frau Hollering – Frau Heidner<br />

2. Netzwerk Junge Familie – Ernährung und<br />

Bewegung: neue Netzwerkangebote:<br />

Die Ernährungs- und Bewegungsschule <strong>für</strong> Eltern mit<br />

Kindern von 0 bis 3 Jahren wird jetzt neben<br />

Fürstenfeldbruck auch in den Landkreisen Dachau und<br />

Landsberg/Lech angeboten: In Dachau in Kooperation mit<br />

dem Dachauer Forum und in Landsberg in Kooperation mit<br />

dem Landsberger Eltern-ABC.<br />

Hier die Termine, die bereits zur Anmeldung offen stehen:<br />

Mittwoch 25. Januar 2012, 19.30 Uhr:<br />

Mehr als Pizza, Pasta und Pommes Kochpraxis<br />

Mittwoch 8. Februar 2012, 19.30 Uhr:<br />

Die Familienküche: Kochpraxis<br />

Ort: jeweils Hauptschule Markt Indersdorf<br />

Mittwoch 09. Mai 2012, 10.00 Uhr:<br />

Spiele mit Hase Fipsi und Pferdchen Olly:<br />

Bewegungsspiele und Tiere erleben auf dem<br />

Erlebnisbauernhof<br />

Ort: Erlebnisbauernhof Lukas-Hof Tandern<br />

Wir bitten Sie, sich direkt beim Dachauer Forum<br />

anzumelden: Frau Schwibach, � 08136 / 9747<br />

Broschüren und weitere Informationen bei<br />

heidemarie.hirschfelder@aelf-ff.bayern.de<br />

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk KoKi am<br />

Landratsamt (Koordinierende Kinderschutzstelle) wird<br />

auch Frauen mit Kleinkindern aus sozial schwachem<br />

Hintergrund gedient: In acht Treffen wird<br />

ernährungsphysiologisches Wissen praxisnah verpackt und<br />

in kleinen Häppchen serviert, gemeinsam gekocht und<br />

pädagogische Möglichkeiten gezeigt, wie man Kinder in<br />

die Selbstherstellung von Speisen einbinden kann.<br />

Eine erste Fachtagung „Netzwerk Junge Familie“ fand <strong>für</strong><br />

Interessenten aus ganz Oberbayern am 30. November <strong>2011</strong><br />

im Veranstaltungsforum Fürstenfeld in FFB statt. Das<br />

Sachgebiet beteiligte sich mit einem Ausstellungstand und<br />

zeigte das vielfältige Programm des „Netzwerkes Junge<br />

Familie“, das zugunsten der neuen Generation ins Leben<br />

gerufen wurde.<br />

SG L 2.2 Landwirtschaft<br />

Veranstaltungen<br />

1. Kleinbiogasanlagen <strong>für</strong> interessierte Tierhalter<br />

Freitag, 20. Januar 2012 um 10.00 Uhr in St. Ottilien,<br />

Emminger Hof<br />

Das neue EEG startet ab 01. Januar 2012. Es sieht u. a.<br />

auch die besondere Förderung von sog. „Kleinbiogasanlagen“<br />

vor.<br />

Auf der Basis von überwiegendem Gülleeinsatz wird die<br />

Kilowattstunde mit 25 ct pauschal vergütet.<br />

Welche Technik zum Einsatz kommt und wie die Wirtschaftlichkeit<br />

sich in solchen Anlagen rechnet, das erfahren<br />

Sie in dieser Veranstaltung.<br />

Am Nachmittag werden zwei Kleinanlagen besichtigt.<br />

Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, den 13. Januar<br />

2012 unter ���� 08141 / 3223-222 .<br />

Die <strong>Teil</strong>nehmer erhalten das Programm kurzfristig zugeschickt<br />

– bitte bei der Anmeldung eine mögliche E-Mail-<br />

Adresse angeben.<br />

2. Landsberger Praxistag<br />

Eiweißgewinnung im heimischen Betrieb<br />

Montag, 06. Februar 2012 von 9.00 – 15.00 Uhr in der<br />

Landmaschinenschule Landsberg am Lech<br />

9.00 Uhr Begrüßung<br />

Wolfgang Stützle, ABZ LL<br />

9.15 Uhr –<br />

9.45 Uhr<br />

9.45 Uhr -<br />

10.15 Uhr<br />

10.15 Uhr –<br />

10.30 Uhr Pause<br />

10.30 Uhr -<br />

11.15 Uhr<br />

Moderation: Alois Pfluger, AELF FFB<br />

Das bayerische Aktionsprogramm<br />

„Heimische Eiweißfuttermittel“ – Was<br />

steckt dahinter?<br />

Josef Groß, LfL, Institut <strong>für</strong> Ländliche<br />

Strukturentwicklung, Betriebswirtschaft<br />

u. Agrarinformatik<br />

Eiweißgewinnung durch den Anbau<br />

gentechnikfreier Sojabohnen<br />

Josef Asam, Kissing<br />

Top Grünland – auf was kommt´s an?<br />

Dr. Michael Diepolder, LfL, Institut <strong>für</strong><br />

Agrarökologie, Ökologischer Landbau u.<br />

Bodenschutz

11.15 Uhr –<br />

11.45 Uhr<br />

11.45 Uhr –<br />

12.00 Uhr<br />

12.00 Uhr Brotzeit<br />

13.00 Uhr -<br />

15.00 Uhr<br />

Grünlandmanagement im praktischen<br />

Betrieb<br />

Peter Kaindl, Schöffelding<br />

Einführung in die ausgestellte<br />

Maschinentechnik<br />

Dr. Horst-Georg Unteutsch, Landmaschinenschule<br />

LL<br />

Besichtigung der ausgestellten<br />

Maschinen<br />

Die Veranstaltung wird unterstützt vom AELF Fürstenfeldbruck,<br />

Absolventenverband ABZ LL, VlF LL,<br />

Maschinenring LL, FFB und DAH; BBV Kreisverband LL<br />

– Ring der Landwirte LL – Club der Landwirte<br />

Tagungspauschale € 10,-- (inkl. Brotzeit und Tagungsband)<br />

3. Energietag Oberbayern Nord<br />

Donnerstag, 08. März 2012 von 9.30 – 16.00 Uhr in<br />

Freising (DEULA – Wippenhauser Str. 65)<br />

Vorgestellt wird das Erneuerbare Energien Gesetz.<br />

Sie erhalten Informationen zur:<br />

• Standortsuche <strong>für</strong> Windkraftanlagen<br />

• zur Rentabilität von Kurzumtriebsplantagen<br />

• Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen<br />

Zudem berichtet ein praktischer Landwirt über die Umsetzung<br />

vom Wärmenetzen bei Biogasanlagen.<br />

Neben Landwirten sind zu dieser Veranstaltung auch<br />

kommunale Mandatsträger eingeladen.<br />

Veranstalter ist das Fachzentrum <strong>für</strong> Diversifizierung und<br />

Strukturentwicklung am Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />

und Forsten Ingolstadt.<br />

Anmeldung erforderlich unter ���� 0841 / 3109-0.<br />

4. Tagesseminar <strong>für</strong> Milchviehhalter am LVFZ<br />

Achselschwang am 22.03.2012<br />

Programm:<br />

9:00 - 11:30 Uhr Laufen heimische Eiweißfuttermittel<br />

Soja den Rang ab? Dr. Katrin Malkow<br />

(Lehr- und Versuchszentrum<br />

Futterkamp der Landwirtschaftkammer<br />

Schleswig-Holstein)<br />

11:30 – 12:30 Uhr Überprüfung der Futterration in der<br />

Praxis - Dr. Katrin Malkow u. a.<br />

Mittagessen<br />

13:45 – 15:00 Uhr Besprechung der Ergebnisse und<br />

Diskussion - Dr. Katrin Malkow u. a.<br />

Kosten: 20,- € incl. Mittagessen<br />

Anmeldung erforderlich bis Montag 05. März 2012<br />

unter ���� 08191 / 9175-0<br />

Fachinformationen<br />

1. Schimmelpilze in Silomais<br />

Im Rahmen des Silocontrollings wurde auf einigen<br />

Betrieben Schimmelpilzbefall in den noch jungen Maissilagen<br />

des Erntejahres <strong>2011</strong> festgestellt. Besonders<br />

alarmierend ist, dass diese Probleme bereits jetzt zu Beginn<br />

des Winters auftreten. Dies lässt starke Schimmelprobleme<br />

im nächsten Frühjahr/Sommer be<strong>für</strong>chten, sobald die<br />

Temperaturen wieder ansteigen.<br />

Es handelt sich dabei um blaue oder rote ballförmige<br />

Schimmelnester, sogenannte „hot spots“, die meist von den<br />

Pilzen Penicillium roqueforti oder Monascus ruber verursacht<br />

werden. Als Voraussetzung <strong>für</strong> das Entstehen dieser<br />

Schimmelnester müssen in der Silage sowohl die Sporen<br />

der Schimmelpilze, als auch eine ausreichende Menge an<br />

Sauerstoff vorhanden sein. Einen besonders hohen Besatz<br />

an Schimmelsporen findet man z. B. an Mais, der durch<br />

einen Hagel geschädigt wurde. Der wichtigste Risikofaktor<br />

<strong>für</strong> die Entstehung von Schimmelpilzen ist Sauerstoff, auf<br />

den sowohl Schimmelpilze als auch Hefen <strong>für</strong> ein schnelles<br />

Wachstum angewiesen sind. Dabei ist weniger der Restsauerstoff,<br />

der nach dem Walzen des Silos im Futterstock<br />

verbleibt das Problem, sondern vielmehr der „frische“<br />

Sauerstoff, der bei der Entnahme des Futters in die Anschnittfläche<br />

eindringt. Je geringer die Verdichtung eines<br />

Silostockes ist, desto mehr Sauerstoff kann in den Futterstock<br />

eindringen und desto höher ist die Gefahr <strong>für</strong><br />

Schimmelbefall und Nacherwärmung. Weil die Verdichtung<br />

im Silo naturgemäß von unten nach oben abnimmt,<br />

findet man diese Probleme v.a. im oberen Silodrittel.<br />

Die Schimmelnester sitzen dabei meist in einem<br />

Bereich von 0,25 – 1,00 m unterhalb der Silofolie.<br />

Gründe <strong>für</strong> einen starken Schimmelbefall der diesjährigen<br />

Maissilagen sind neben den höheren Schimmelsporengehalten<br />

auf verhagelten Maisbeständen auch die z. T. sehr<br />

hohen Trockenmassegehalte der Maissilagen. Trockene<br />

Silagen lassen sich deutlich schlechter verdichten, die Luft<br />

kann dadurch besser und tiefer in die Anschnittfläche des<br />

Silos eindringen und das Wachstum von Schimmelpilzen<br />

und Hefen wird gefördert. Darüber hinaus zeichnen sich die<br />

Maissilagen dieses Jahr durch sehr hohe Stärke- und<br />

Energiegehalte aus, was ebenfalls das Wachstum der<br />

Gärschädlinge begünstigt und die Stabilität der Silagen<br />

gefährdet.<br />

Verschimmelte Bereiche dürfen auf keinen Fall verfüttert<br />

werden! Sie müssen sorgfältig aussortiert werden, weil sie<br />

die Tiergesundheit und damit auch die Leistung der Tiere<br />

nachhaltig beeinträchtigen können. Dies gilt auch <strong>für</strong> das<br />

Futter der zukünftigen Hochleistungskühe - dem Jungvieh!<br />

Als mögliche Gegenmaßnahmen um das Ausbreiten der<br />

Schimmelnester einzudämmen, sollte auf einen hohen Vorschub<br />

und eine geringe Auflockerung des Futterstockes bei<br />

der Entnahme geachtet werden. Falls die Schimmelprobleme<br />

im Laufe des nächsten Frühjahr/Sommer überhand<br />

nehmen, sollte eine nachträgliche Konservierung der<br />

Maissilage mit Siliermitteln der DLG Wirkungsrichtung 2<br />

vorgenommen werden. Denkbar wäre z.B. der Einsatz von<br />

Propionsäure, die mithilfe von Lanzen in das obere Silodrittel<br />

eingespritzt wird. Alternativ könnten teilweise geleerte<br />

Silos wieder auf die volle Silolänge umsiliert werden,<br />

dabei sollte ein chemisches Siliermittel der DLG<br />

Wirkungsrichtung 2 zur Vorbeugung eines weiteren Verderbes<br />

zugegeben werden.<br />

Grundsätzlich gilt: Vorbeugen ist besser als die<br />

Behandlung der Symptome! Es sollte bei der<br />

Silagebereitung stets auf eine optimale Verdichtung bei<br />

nicht zu hohen TM-Gehalten geachtet werden. Wenn<br />

Probleme mit Schimmel und Nacherwärmung im Betrieb<br />

häufiger auftreten, sollte über den vorbeugenden Einsatz<br />

eines Siliermittels der DLG Wirkungsrichtung 2 bereits bei<br />

der Ernte nachgedacht werden.<br />

Für weitere Fragen zu diesem Thema steht Ihnen Herr<br />

Herbert Heiligmann � 08141 / 3223-221 zur Verfügung.

2. Pflugloser Ackerbau contra Pflugeinsatz: Ein<br />

Praktikerbericht<br />

Welche pflanzenbauliche und ökonomische Auswirkungen<br />

ergeben sich durch eine Bodenbewirtschaftung mit komplettem<br />

Pflugverzicht? Unter welchen Bedingungen funktioniert<br />

dies und wo sind die Grenzen?<br />

Dieses Thema wird unter Landwirten und auch in der<br />

angewandten Forschung leidenschaftlich und kontrovers<br />

diskutiert wird.<br />

Dass pflugloser Ackerbau auch unter schwierigen Bedingungen<br />

erfolgreich praktiziert werden kann, erlebten die<br />

Gäste der VlF Monatsverssammlung in Landsberied. In<br />

einem Einführungsvortrag von Fachberater Maximilian<br />

Stadler (AELF Pfaffenhofen, Fachzentrum Agrarökologie)<br />

über die vielfältigen positiven Auswirkungen einer<br />

gesunden Bodenfauna und Bodenstruktur, die vor allem<br />

über den gezielten Zwischenfruchtanbau hergestellt bzw.<br />

erhalten wird, wurde den Zuhörern vor allem die enorme<br />

Bedeutung eines hohen Regenwurmbesatzes erklärt.<br />

Versuche zeigten, dass bei intaktem Boden ca. eine Tonne<br />

„Regenwurmmasse“ pro ha vorhanden sein kann, das<br />

entspricht in Großvieheinheiten ausgedrückt etwa 2 GV/ha.<br />

Stadler ging dabei unter anderem auf die Funktion der<br />

Zwischenfrucht als „Futter <strong>für</strong> den Regenwurm“ ein.<br />

Wie plugloser Ackerbau in der Praxis erfolgreich gelingen<br />

kann, erklärte anschließend Bernhard Reischl. Er bewirtschaftet<br />

einen 145 ha Ackerbaubetrieb (Lehmböden,<br />

Bonität ca. 40-60 Bodenpunkte) mit 660 Schweinemastplätzen<br />

in Lindach (Petershausen). Angebaut werden v.a.<br />

Winterweizen, Raps, Zuckerrüben und seit kurzem auch<br />

Ackerbohnen. Er bewirtschaftet seinen Betrieb seit acht<br />

Jahren ohne Pflugeinsatz. Reischl erklärte, dass dies auch<br />

bei schweren Böden und problematischen Kulturen wie<br />

z.B. Winterraps erfolgreich gelingen kann: „Meine Erträge<br />

sind seither nicht zurückgegangen, eher im Gegenteil, so<br />

liegen die Weizenerträge bei 90-100 dt/ha, auch der Raps<br />

liegt bei 40-50 dt/ha. Aufgefallen ist mir, dass<br />

Ertragsschwankungen seit der Umstellung zurückgegangen<br />

sind“, so Reischl. Pflugloser Ackerbau ist als ein System zu<br />

betrachten, das bereits bei der Vorfrucht beginnt. Größter<br />

Wert wird auf eine gute Verrottung der Ernterückstände<br />

gelegt, dabei ist das Mulchgerät die entscheidende<br />

Maschine. Welche Effekte der Verzicht auf den Pflug mit<br />

sich brachte, legte Reischl anhand von seinen Zahlen dar.<br />

So lag der Einspareffekt beim Dieselverbrauch bei 43 l/ha,<br />

die Reduzierung des Arbeitsaufwandes lag bei etwa 1,5<br />

Stunden pro Hektar. Was aber vor allem auffiel, war eine<br />

deutlich verbesserte Tragfähigkeit und somit Befahrbarkeit<br />

der Böden. Dieser Effekt kommt durch den geringen<br />

Eingriff in das Bodengefüge zustande, die Bodenaggregate<br />

stabilisieren sich von Jahr zu Jahr besser. „Ich habe die<br />

Bearbeitungstiefe in den Jahren schrittweise bis auf etwa 10<br />

- 15 cm reduziert“, so Reischl. Als Fazit in der<br />

anschließenden Diskussion nahmen die Gäste mit, dass<br />

pflugloser Ackerbau eine Alternative darstellt, die<br />

vielfältige Einsparmöglichkeiten und Bodenverbesserungen<br />

mit sich bringt. Es ist aber wichtig, dass man dies als ein<br />

System betrachtet, bei dem nicht nur einfach der Pflug<br />

weggelassen wird, sondern das gesamte<br />

Produktionsverfahren darauf abzustimmen ist.<br />

Zeit- und Dieselbedarf im pfluglosen Verfahren<br />

Arbeitsgang<br />

Zeitbedarf<br />

(min/ha)<br />

Dieselverbrauch<br />

(l/ha)<br />

Stoppelmamagement 10 5<br />

Grubbern tief 20 10<br />

Grubbern flach 10 5<br />

Saat 17 6<br />

Pflanzenschutz 4,5 x 27 7<br />

Düngen 4x 16 4<br />

Ernte 20 17<br />

Gesamt 120 54<br />

Zeit- und Dieselbedarf im konventionellen Verfahren<br />

Arbeitsgang<br />

Zeitbedarf<br />

(min/ha)<br />

Dieselverbrauch<br />

(l/ha)<br />

Grubbern 20 10<br />

Pflügen 60 25<br />

Vorkreiseln 50 % 22 10<br />

Saat 45 20<br />

Pflanzenschutz 4 x 24 6<br />

Düngen 4x 16 4<br />

Ernte 25 22<br />

Gesamt 212 97<br />

Vergleich beider Verfahren<br />

konventionell 212 97<br />

pfluglos 120 54<br />

Differenz 92 43<br />

3. Lehrfahrt <strong>für</strong> Milchviehhalter an den Bodensee vom<br />

08.09.- 10.09.<strong>2011</strong><br />

Das Ziel der Milchviehhalter in diesem Jahr war der neue<br />

Arbeitsbereich unseres Projektmitarbeiters Florian Vetter.<br />

Das dortige Beratungsteam betreut auf Vertragsbasis ihre<br />

Kunden in allen Fragen um die Milchwirtschaft.<br />

Auf der Hinfahrt konnten wir auf dem Landwirtschaftlichen<br />

Zentrum <strong>für</strong> Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft,<br />

Wild und Fischerei in Aulendorf (www.lazbw.de),<br />

den im Jahr 2010 neu gebauten Milchviehstall unter die<br />

Lupe nehmen. Der zweireihige Außenklimastall <strong>für</strong> 80<br />

Kühe ist eine Sheddachhalle mit Kassettendach. Für Lehr-<br />

und Versuchszwecke sind verschiedene Aufstallungen,<br />

Hoch- sowie Tiefboxen, Liege- und Laufflächen eingebaut.<br />

Gemolken werden die Kühe im Altgebäude sowohl mit<br />

einem Side by Side- als auch einem Fischgrätmelkstand.<br />

Die Weiterfahrt führte über das malerische Städtchen<br />

Meersburg, wo nach einer Burgführung im „Alten Schloß“<br />

die Meisten eine Kaffeepause in der Altstadt einlegten.<br />

Insgesamt vier Milchviehbetriebe standen auf dem Besichtigungsprogramm.<br />

Alle Betriebe wirtschaften mit 120<br />

bis 160 Milchkühen und sind hochmotiviert. Zu kämpfen<br />

haben alle Betriebe mit der vorherrschenden Flächenstruktur<br />

trotz des günstigeren Klimas herrscht ein Grünlandanteil<br />

von mehr als 50 % vor und die jeweils um 150<br />

ha bewirtschaftenden Betriebe müssen dazu 107 Feldstücke<br />

anfahren, die dann auch noch sehr hügelig sind.<br />

Auf dem Betrieb Deyer GbR bei Mühlingen laufen seit<br />

zwei Jahren zwei Melkroboter in zwei verschiedenen<br />

Stallgebäuden.<br />

Die gemischte Fleckvieh- und Holsteinherde melken die<br />

Roboter problemlos im freien Kuhverkehr. Nur mit den<br />

Zellgehalten ist der Betriebsleiter noch nicht zufrieden. Die<br />

Familie wird noch von zwei Azubis verstärkt. Zusätzlich<br />

wird noch Bauernhofeis an Großkunden vermarktet. Der<br />

Nachbarbetrieb der Familie Scheppe melkt im neugebauten<br />

Melkkarussell mit Hilfe einer vorerst auf ein Jahr

efristeten Arbeitskraft und spart durch die Nutzung der<br />

Maschinen des Onkels beim Maschinenkapital. Auf dem<br />

Hof Römersberg (www.hof-roemersberg.de) bei Hilzingen<br />

arbeitet der landwirtschaftliche Betrieb der Staufen-GbR.<br />

Die GbR bewirtschaftet seit 2001 den Milchviehstall.<br />

Gemolken wird hier in einem 8 x 8 Side by Side-<br />

Melkstand. Der Nachbar liefert als GbR-Mitglied das<br />

fehlende Futter. Frau Angela Graf vom Hof Römersberg<br />

wirkt als Kräuterpädagogin, vermietet oder bewirtschaftet<br />

selbst einen Gastraum, in dem wir auch unseren Kaffee<br />

genießen konnten. Der Betrieb Ziegler in Frickingen fiel<br />

durch die harmonische Zusammenarbeit der jungen<br />

Betriebsleiterfamilie mit drei Kindern und den 60 jährigen<br />

Eltern auf.<br />

Etwas Einblick in die Probleme des Gemüsebaus auf der<br />

Insel Reichenau verschaffte uns Herr Franz Gut. Er bewirtschaftet<br />

einen von 50 Vollerwerbsbetrieben (gesamt<br />

100 Betriebe), die sich die 160 ha Anbaufläche der Insel<br />

teilen müssen. Mit vollem Engagement zeigte er uns seinen<br />

Anbau von Salat, Gurken und Tomaten. Dennoch antwortete<br />

er auf die Frage nach der Hofnachfolge: „Eine<br />

Ausbildung im Gemüsebau empfehle ich schon, eine<br />

selbständige Tätigkeit auf der Insel Reichenau nicht“.<br />

Grund da<strong>für</strong> sind die strukturellen Nachteile auf der Insel.<br />

Abschließend konnten wir uns noch bei unserem<br />

Organisator und Berater Florian Vetter mit seiner Partnerin<br />

<strong>für</strong> die Vorbereitung bedanken. Wir haben hochmotivierte<br />

Betriebsleiter, die mit Zuversicht in die Zukunft blicken,<br />

kennengelernt.<br />

4. EU Wasserrahmenrichtlinie - Erosionsschutzstreifen<br />

Im vergangenen Frühjahr wurde ein Schauversuch mit<br />

Erosionsschutzstreifen im Mais bei Petershausen (Speckhof)<br />

angelegt. Er sollte unter örtlichen Gegebenheiten die<br />

Unterschiede der Kulturen in ihrer Entwicklung hinsichtlich<br />

der Erosionsschutzwirkung aufzeigen. Es wurden<br />

Hafer, Weidelgras, Sommergerste und Wintergerste miteinander<br />

verglichen.<br />

Die Erosionsschutzverordnung gibt vor, dass der Schutzstreifen<br />

bis zum Reihenschluss vorhanden sein muss. Wenn<br />

man auf das Jahr 2010 zurückblickt wird klar, dass der<br />

größte Unsicherheitsfaktor im Pflanzenschutz liegt.<br />

Aus der Luftaufnahme vom September kann man die<br />

Wuchsdepression (ca. 20 cm) der Schutzstreifen erkennen.<br />

Die Intensität ist jedoch unterschiedlich. Der Versuch hat<br />

gezeigt, dass es möglich ist zu pflügen und im Frühjahr<br />

einen Erosionsschutz zu sähen.<br />

Die Schwierigkeit liegt jedoch im Pflanzenschutz. Es<br />

wurden zwei verschiedene Spritzzeitpunkte angewandt. Im<br />

Bild 2 ist die Wuchsentwicklung der unterschiedlichen<br />

Anwendungen deutlich zu erkennen. Um hier jedoch noch<br />

mehr Erfahrungen sammeln zu können, wären weitere<br />

Versuche notwendig.<br />

Interessierte sollten sich am Amt melden.<br />

Erosionsschutz durch Mulchsaat<br />

Die Alternative zu den Erosionsschutzstreifen stellt die<br />

Mulchsaat dar. Hier gibt es ein sehr großes Spektrum an<br />

Möglichkeiten: Zum Einen in der Technik von Mähdreschersaat,<br />

Sommerfurche und Schneckenkornstreuer,<br />

Grubberstrich, Scheibenegge, Untersaat, bis hin zur<br />

kombinierten Saat und zum Anderen in der Wahl der<br />

Zwischenfrüchte.<br />

Hier ist von der Reinsaat mit Senf, Phacelia, Erbsen, Hafer,<br />

Kresse, Ramtillkraut usw. über Eigenmischungen bis hin zu<br />

Fertigmischungen, welche der Handel bereits anbietet, eine<br />

ausgesprochene Vielfalt an Möglichkeiten vorhanden.<br />

Um sich ein Bild der im Handel erhältlichen Mischungen<br />

zu machen, wurde ein Zwischenfrucht Schauversuch mit<br />

handelsüblichen Mischungen verschiedener Anbieter angelegt.<br />

Dieser liegt bei Luttenwang (Landkreis Fürstenfeldbruck),<br />

und dient im kommenden Frühjahr als Mulchsaat Schauversuch.<br />

Es handelt sich um die<br />

Fertigmischungen MS100A<br />

(BSV); Alexandrinerklee+PhaceliaFertigmischung<br />

(Dehner Agrar);<br />

MG2 (Maier Saaten);<br />

ZWH4022 (Planterra); SB100<br />

(BSV) und MG5 (Maier<br />

Saaten).<br />

Alle Mischungen haben sich gut entwickelt – überzeugen<br />

Sie sich selbst.<br />

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei der Familie<br />

Mair (Speckhof) und Familie Keller (Luttenwang) recht<br />

herzlich bedanken, dass Sie <strong>für</strong> uns die Versuchsflächen zur<br />

Verfügung gestellt haben.<br />

5. Das neue Fachzentrum <strong>für</strong> Rinderhaltung in Erding<br />

Am 01. Oktober ist am Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />

und Forsten eine neue Organisationsstruktur in Kraft getreten.<br />

Um die Beratung und effiziente Koordination in<br />

speziellen Fachfragen zu sichern, wurde überregional am<br />

AELF Erding ein Fachzentrum Rinderhaltung eingerichtet.

Das neue Fachzentrum bietet Ihnen neben der Beratung in<br />

Fragen des Stallbaus, der Fütterungs- bzw. Stalltechnik und<br />

Energieeffizienz auch fachliche Unterstützung in Spezialfragen<br />

der Produktionstechnik und Verfahrensökonomik in<br />

enger Zusammenarbeit mit den Beratern der ÄELF<br />

Pfaffenhofen und Ingolstadt sowie den Fütterungstechnikern<br />

des LKV.<br />

Die Berater des Fachzentrums Rinderhaltung Erding sind<br />

<strong>für</strong> 12 Landkreise im nördlichen Oberbayern zuständig<br />

(MÜ, AÖ, EBE, M, ED, FS, PAF, EI, ND, FFB, DAH,<br />

LL), eine Region mit ca. 5.600 milchviehhaltenden<br />

Betrieben und ca. 165.000 Milchkühen.<br />

Unter � 08122 / 480-0 sind die Berater im Fachzentrum<br />

Rinderhaltung erreichbar:<br />

• Frau Petra Praum<br />

• Herr Josef Heitzer (Bauberatung bei Neu-, An- und<br />

Umbauten von Wirtschaftsgebäuden)<br />

• Herr Josef Haider (Beratung zur Verfahrenstechnik in<br />

der Tierhaltung)<br />

• Frau Vanessa Eberl<br />

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit<br />

zum Vorteil der Milchviehbetriebe.<br />

Bei den Milchviehtagen in Pflugdorf und Bergkirchen im<br />

Februar 2012 werden wir Sie über weitere Details<br />

informieren.<br />

Weitere Fachzentren stellen sich im nächsten<br />

<strong>Mitteilungsblatt</strong> vor!<br />

Ausbildung und Landwirtschaftsschule<br />

Aktuelles aus der Berufsausbildung<br />

Meisterbriefüberreichung am 03.11.<strong>2011</strong><br />

1. Reihe von links:<br />

Andreas Bertele aus Altomünster, Wolfgang Münch aus<br />

Erdweg, Elisabeth Robeller (Hauswirtschaftsmeisterin) aus<br />

Mammendorf, Michael Ostermair aus Hilgertshausen-<br />

Tandern, Georg Krimmer aus Markt Indersdorf<br />

2. Reihe von links:<br />

Andreas Wörle aus Egling a. d. Paar, Martin Riedmair aus<br />

Altomünster, Michael Mösl aus Sulzemoos, Josef Reischl<br />

aus Stetten, Andreas Lapperger aus Altomünster, Andreas<br />

Sigl aus Kottgeisering<br />

3. Reihe von links:<br />

Roland Kobböck aus Unterbrunn, Michael Mösl aus<br />

Hofstetten, Martin Neheider aus Mammendorf, Josef Haas<br />

aus Maisach, Michael Schneller aus Utting, Martin<br />

Schuster aus Fuchstal<br />

Nicht auf dem Foto:<br />

Johannes Nottensteiner aus Schwabhausen (DAH), Stefan<br />

Kistler aus Petershausen, Vitus Liegsalz aus Bergkirchen<br />

und Lukas Polz aus Wörthsee.<br />

Herzlichen Glückwunsch!<br />

Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck<br />

Abt. Landwirtschaft<br />

Die beiden Semester haben die neue Schule gut<br />

angenommen. Im Mittelpunkt des 3. Semesters steht derzeit<br />

natürlich die Erstellung der schriftlichen Hausarbeit<br />

(Meisterarbeit), bei der der eigene Betrieb in der IST-<br />

Situation berechnet und mit einer ZIEL-Lösung (z. B.<br />

Stallneubau) kalkuliert wird.<br />

Abt. Hauswirtschaft<br />

1. Einkommensdiversifizierung im Fach Unternehmensführung<br />

Der neue Lehrplan erlaubt zum ersten Mal, dass auch externe<br />

Interessenten zugelassen werden. Die Landwirtschaftsschule<br />

beteiligt sich an diesem Modellprojekt des<br />

Bayerischen Staatsministeriums <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft<br />

und Forsten. Bäuerinnen, die am Aufbau einer Einkommenskombination<br />

interessiert sind, können das „Interdisziplinäre<br />

Grundlagenseminar“ besuchen, das im<br />

Rahmen des Landwirtschaftsschulunterrichtes angeboten<br />

wird. Möglichkeiten der Diversifizierung, unternehmerische<br />

Strategien zur Erschließung neuer Geschäftsfelder<br />

sowie steuerliche und sozialrechtliche Belange<br />

werden Inhalte sein.<br />

Interessenten können sich voranmelden bei<br />

marianne.heidner@aelf-ff.bayern.de<br />

Möglichkeiten der Einkommensdiversifizierung können<br />

sein: Erlebnisbäuerinnen, die verschiedenen Altersstufen<br />

den Bauernhof als Lernort und/oder Erlebnisort vorstellen,<br />

Hauswirtschaftliche Fachservice, die im Team ein Angebot<br />

von hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Catering-<br />

Service schaffen (besonders in Ballungsräumen nachgefragt),<br />

die Direkt- und Regionalvermarktung – auch in<br />

Zusammenarbeit mit Supermärkten - und die Ländliche<br />

Gästebeherbergung und Gästebewirtung.<br />

Für Personen, die das „Interdisziplinäre<br />

Grundlagenseminar“ besucht haben, besteht die<br />

Möglichkeit Aufbauseminare zu den o.g. Themen zu<br />

besuchen und mit einer Qualifizierungsurkunde<br />

abzuschließen, um gut ausgebildet zu sein <strong>für</strong> eine neue<br />

Einkommenskombination.<br />

2. Fächerübergreifender Projektunterricht:<br />

Das erste Projekt: Catering

Erst drei Wochen an der Schule und schon haben die<br />

Studierenden das erste gemeinsame Projekt im Fächerübergreifenden<br />

Projektunterricht geschultert:<br />

Catering beim 10 -jährigen Jubiläumsfest von Donum Vitae<br />

mit Fingerfood – Buffet und Anrichten und Service.<br />

Zweites Projekt: Hauswirtschaftliche Betreuung<br />

Foto: Über hundert große Sterne wurden aus Weide<br />

und Haselnuss angefertigt und von den Kindern weihnachtlich<br />

verziert.<br />

Das Thema „Hauswirtschaftliche Betreuung“ ist <strong>für</strong><br />

künftige Hauswirtschafterinnen ein neues Prüfungsgebiet.<br />

Darin übten sich die Studierenden beim Adventsmarkt der<br />

Landfrauen auf dem Wolfgangshof in Olching am<br />

1. Advent, als sie Kinder anleiteten, mit naturnahen<br />

Materialien adventliche Geschenke anzufertigen. Ein<br />

weiteres Erlebnis dabei war, dass der Bayerische Rundfunk<br />

das Geschehen filmte und es in der Sendung<br />

Gesundheitsmagazin ausstrahlte.<br />

II. Bereich Forsten<br />

1. Neuerungen beim Forstliches Gutachten zur<br />

Situation der Waldverjüngung 2012<br />

Im kommenden Frühjahr wird wieder das Forstliche<br />

Gutachten zur Situation der Waldverjüngung durchgeführt.<br />

Da es nach wie vor zu Diskussionen zwischen den<br />

Beteiligten kommt, sollen dieses Mal die Akzeptanz und<br />

Aussagekraft des Verfahrens gesteigert werden. Dazu dient<br />

die neu entwickelte „Revierweise Aussage“. Sie ergänzt<br />

das Ihnen bekannte und nur unwesentlich veränderte<br />

Inventurverfahren, das in bewährter Weise auf der Basis<br />

des gleichen Gitternetzes wie 2009 stattfinden wird.<br />

Die „Revierweise Aussage“ wird von den Revierleitern der<br />

Forstbehörden automatisch <strong>für</strong> jedes einzelne Revier in den<br />

Hegegemeinschaften erstellt, bei denen im vorangegangen<br />

Gutachten die Verbissbelastung als zu hoch bewertet wurde<br />

(„Rote Hegegemeinschaften“).<br />

In den Hegegemeinschaften mit tragbarer Belastung<br />

(„Grüne Hegegemeinschaften“) werden diese<br />

„Revierweisen Aussagen“ nur gefertigt, wenn dies<br />

zumindest von einem Beteiligten (Jagdvorstand,<br />

Revierinhaber, Eigenjagdbesitzer, einzelne Jagdgenossen)<br />

beantragt wird.<br />

Empfohlen wird, diesen Antrag bald, spätestens aber bis<br />

zum 31.01.2012, schriftlich (siehe Anlage) oder zur<br />

Niederschrift am Amt <strong>für</strong> Ernährung, Landwirtschaft und<br />

Forsten in Fürstenfeldbruck zu stellen.<br />

Das AELF bietet die Möglichkeit an, den Revierleiter beim<br />

Revierbegang zu begleiten. Dies wird in Verbindung mit<br />

den Aufnahmen zur Verbissinventur geschehen, also in den<br />

Monaten März oder April 2012. Den genauen Termin teilt<br />

das Amt den Betroffenen im Laufe des Februar mit.<br />

100 Jahre VlF Bayern<br />

500 Gäste in der vollbesetzten NeuStadtHalle am Schloß in<br />

Neustadt/Aisch (Mfr) feierten das 100-jährige Bestehen des<br />

VlF Landesverbandes. Die anwesenden VlF-Vertreter<br />

(auch aus unseren Kreisverbänden) und zahlreiche<br />

Ehrengäste repräsentierten 120.000 VlF-Mitglieder in<br />

Bayern.<br />

Nach einem ökumenischen Begleitwort von Regionalbischof<br />

Christian Schmidt und Pater Josef Fischer begrüßte<br />

der Landesvorsitzende Hans Koller die Landesversammlung<br />

mit einem Rückblick auf 100 Jahre VlF-Bayern.<br />

Ministerpräsident Horst Seehofer hielt die anschließende<br />

Festrede zum Thema „Aufbruch Bayern – <strong>für</strong> eine landwirtschaftliche<br />

Zukunft“.<br />

In der überaus gelungen Veranstaltung wurde deutlich, dass<br />

Bildung nicht mit dem Empfang der Zeugnisse aufhört,<br />

sondern ein lebenslanger Prozess ist. Die Halbwertzeit des<br />

Wissens verkürzt sich laufend – was gestern noch Stand der<br />

Technik war, kann heute bereits überholt oder morgen<br />

falsch sein. Anders ist es bei Werten und Haltungen, die<br />

auch durch noch so revolutionäre Neuerungen nicht an<br />

Bedeutung verlieren. Die Landwirtschaftsschule hat die<br />

Aufgabe neben der reinen Wissensvermittlung auch die<br />

geistige und menschliche Haltung zu vermitteln. Gemeinsam<br />

mit Qualifikation, Geschick und Unternehmensgeist<br />

sind das immer mehr die Garantien <strong>für</strong> eine erfolgreiche<br />

Unternehmensführung. Die laufende Fortbildung im<br />

Berufsleben gewinnt deshalb immer mehr an Bedeutung.<br />

Die regionalen VlFs haben sich im landwirtschaftlichen<br />

und hauswirtschaftlichem Bildungsbereich zu tragenden<br />

Säulen entwickelt – die gilt es zu erhalten und laufend zu<br />

stärken.<br />

vlf-Bundesseminar „Bauernhofgastronomie“-Petersberg<br />

Weil das vlf-Bundesseminar „Die Bauernhofgastronomie<br />

zur Stärkung der Landwirtschaft im ländlichen Raum“ in<br />

unserem Dienstgebiet stattfindet, wollen wir gerne gesondert<br />

darauf hinweisen. Termin: 23. u. 24. Januar 2012.<br />

Tagungsort: Katholische Landvolkshochschule Petersberg,<br />

Oberes Haus. Seminargebühr:€ 55,--, bei Unterkunft und<br />

Verpflegung € 77,--. Frau Marianne Scharr, Vertreterin der<br />

Hauswirtschaft im Bundesverband vlf, stellvertretende<br />

Frauenvorsitzende im vlf Bayern und selbst<br />

Milchviehhalterin aus Dettenschwang (Lkr. LL) wird als<br />

Coach dieses Seminar maßgeblich mitgestalten. Nähere<br />

Informationen zum Programm und Anmeldung am<br />

AELF Traunstein unter ���� 0861 / 7098-0. Offizieller<br />

Anmeldschluss war bereits am 19. Dezember <strong>2011</strong>. Jedoch<br />

werden kurzfristige Anmeldungen gerne noch entgegen<br />

genommen, soweit diese nun schnellstmöglich erfolgen!