Physik - Realschule am Jungbornpark

Physik - Realschule am Jungbornpark

Physik - Realschule am Jungbornpark

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Grundsätze<br />

I Vorwort<br />

für den<br />

Städt. <strong>Realschule</strong> Moers<br />

<strong>Realschule</strong> <strong>am</strong> <strong>Jungbornpark</strong><br />

Sekundarstufe I<br />

<strong>Physik</strong>unterricht<br />

1<br />

Stand: Oktober 2011<br />

Grundlage sind die Richtlinien und Kernlehrpläne für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen für<br />

das Fach <strong>Physik</strong> vom 07.07.2011.<br />

Kernlehrplan des Faches <strong>Physik</strong> stellt das Abschlussprofil <strong>am</strong> Ende der Sekundarstufe I fest.<br />

Er ordnet Kompetenzerwartungen an, die als Zwischenstufen <strong>am</strong> Ende bestimmter<br />

Jahrgangsstufen erfüllt sein müssen.<br />

Der schulinterne Lehrplan <strong>Physik</strong> stellt eine durch Beschlüsse der Fachkonferenz bindende<br />

Darstellung von Lernzielen, Inhalten, Methoden und Leistungsbewertungen im Fach <strong>Physik</strong> an<br />

der <strong>Realschule</strong> <strong>am</strong> <strong>Jungbornpark</strong> dar und ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die<br />

Schülerinnen und Schüler die angestrebten Kompetenzen erreichen.<br />

Im Sinne einer Schülerorientierung, Weiterentwicklung und zu Gunsten des Aktualitätsbezuges<br />

muss die Auswahl der die obligatorischen Lernziele vermittelnden Inhaltsschwerpunkte sowie<br />

zugehöriger Versuche und Medien variabel bleiben.<br />

Die Stoffverteilung auf die Jahrgangsstufen ist variabel, da der Unterricht nicht durchgängig<br />

zwei Wochenstunden umfasst.<br />

Die Reihenfolge der Themen kann für einzelne Jahrgänge variieren, ebenso der zeitliche<br />

Umfang.<br />

Die eingeführten Schulbücher sind Cornelsen Natur und Technik <strong>Physik</strong>.<br />

II Inhaltsübersicht<br />

1. Allgemeine Aufgaben und Ziele des <strong>Physik</strong>unterrichts<br />

2. Didaktische Konzeption<br />

3. Basiskonzepte in der <strong>Physik</strong><br />

4. Fachübergreifende Vernetzung<br />

5. Übergeordnete Kompetenzbereiche des Faches <strong>Physik</strong><br />

6. Förderung der deutschen Sprache<br />

7. Gesundheitsförderung<br />

8. Berufsorientierung<br />

9. Leistungsbewertung<br />

10. Qualitätssicherung und Evaluation<br />

11. Laborordnung<br />

12. Stoffverteilungsplan<br />

12.1. Schuleigener Lehrplan <strong>Physik</strong> 5,6<br />

12.2. Schuleigener Lehrplan <strong>Physik</strong> 7,8<br />

12.3. Schuleigener Lehrplan <strong>Physik</strong> 9,10<br />

1 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, Endfassung, 07.07.2011<br />

1

1. Allgemeine Aufgaben und Ziele des <strong>Physik</strong>unterrichts<br />

• Der <strong>Physik</strong>unterricht vermittelt die Fähigkeit grundlegende Gesetzmäßigkeiten der Natur zu<br />

erkennen und zu erklären, Zus<strong>am</strong>menhänge in natürlichen und technischen Phänomenen<br />

zu modellieren und die Modelle und ihre Prognosen durch Experimente und Messungen zu<br />

überprüfen.<br />

• Der <strong>Physik</strong>unterricht hilft den Schülerinnen und Schülern, ein grundlegendes physikalisches<br />

Verständnis ihrer Lebenswelt zu gewinnen, insbesondere in Bezug zur Bewältigung<br />

technischer Alltagsprobleme.<br />

• Der <strong>Physik</strong>unterricht zeigt Möglichkeiten auf, besondere technische und natürliche<br />

Phänomene zu erkunden und physikalische Modelle zur Erklärung zu nutzen.<br />

2. Didaktische Konzeption<br />

Die Themen des <strong>Physik</strong>unterrichts müssen sich in ihrer Formulierung zwar weitgehend auf<br />

physikalische Sachverhalte wie Phänomene und Gesetze beziehen, andere über die<br />

Fachwissenschaft hinausgehende Aspekte wie technische-, ethische-, ästhetische-,<br />

ökologische-, wirtschaftliche- und gesellschaftliche Aspekte sollen auch thematisiert und an<br />

geeigneten Stellen im Unterricht eingebunden werden.<br />

3. Basiskonzepte in der <strong>Physik</strong><br />

Basiskonzepte beinhalten zentrale, aufeinander bezogene Begriffe, Modellvorstellungen und<br />

Prozesse sowie d<strong>am</strong>it verknüpfte Handlungsmöglichkeiten. Als Konzepte eigenen sie sich<br />

besonders gut zur Vernetzung des Wissens. Sie ermöglichen auch, Sachverhalte<br />

situationsübergreifend aus bestimmten Perspektiven anzugehen.<br />

Basiskonzepte sind: „System“, „Struktur der Materie“ und „Energie“.<br />

4. Fachübergreifende Vernetzung<br />

Die Schülerinnen und Schüler können erworbene Kompetenzen und Erkenntnisse in der<br />

Auseinandersetzung mit komplexen Zus<strong>am</strong>menhängen, auch in Verbindung mit anderen<br />

Fächern, vernetzen.<br />

<strong>Physik</strong> als naturwissenschaftliches Fach zeigt vielfältige Berührungspunkte zum Fach<br />

Mathematik, z.B. die Nutzung einer Tabellenkalkulation, das Anfertigen von Diagr<strong>am</strong>men oder<br />

Modellierungen naturwissenschaftlicher Zus<strong>am</strong>menhänge.<br />

Einige Basiskonzepte ermöglichen die Vernetzung der Fächer untereinander.<br />

• Basiskonzept „Struktur der Materie“ (<strong>Physik</strong>-Chemie): Einfache Beschreibungen der<br />

Stoffeigenschaften, Modelle des elektrischen Ladungstransports, Atommodelle, Modelle<br />

des Aufbaus von Materie.<br />

• Das Basiskonzept „System“ (<strong>Physik</strong>-Biologie): Unterschiedliche, aber sich ergänzende und<br />

nicht gegensätzliche Gesichtspunkte.<br />

2

5. Übergeordnete Kompetenzbereiche des Faches <strong>Physik</strong><br />

2<br />

Das naturwissenschaftliche Fach „<strong>Physik</strong>“ befähigt die Schülerinnen und Schüler den Erwerb von Kompetenzen, die in vier Bereiche unterteilt<br />

sind: „Umgang mit Fachwissen“, „Erkenntnisgewinnung“, „Kommunikation“ und „Bewertung“.<br />

• Kompetenzbereich „Umgang mit Fachwissen“<br />

Schülerinnen und Schüler können…<br />

UF1: Fakten wiedergeben und Phänomene und Vorgänge mit einfachen physikalischen Konzepten beschreiben und erläutern.<br />

erläutern<br />

UF2: Konzepte unterscheiden bei der Beschreibung physikalischer Sachverhalte Fachbegriffe angemessen und korrekt verwenden.<br />

und auswählen<br />

UF3: Sachverhalte ordnen und physikalische Objekte und Vorgänge nach vorgegebenen Kriterien ordnen.<br />

strukturieren<br />

UF4: Wissen vernetzen Alltagsvorstellungen kritisch infrage stellen und gegebenenfalls durch physikalische Konzepte ergänzen oder<br />

ersetzen.<br />

• Kompetenzbereich „Erkenntnisgewinnung“<br />

Schülerinnen und Schüler können…<br />

E1: Fragestellungen erkennen physikalische Fragestellungen von anderen Fragestellungen unterscheiden.<br />

E2: Bewusst wahrnehmen Phänomene nach vorgegebenen Kriterien beobachten und zwischen der Beschreibung und der Deutung einer<br />

Beobachtung unterscheiden.<br />

E3: Hypothesen entwickeln Vermutungen zu physikalischen Fragestellungen mit Hilfe von Alltagswissen und einfachen fachlichen Konzepten<br />

begründen.<br />

E4: Untersuchungen und<br />

Experimente planen<br />

vorgegebene Versuche begründen und einfache Versuche selbst entwickeln.<br />

E5: Untersuchungen und Untersuchungsmaterialien nach Vorgaben zus<strong>am</strong>menstellen und unter Beachtung von Sicherheits- und<br />

Experimente durchführen Umweltaspekten nutzen.<br />

E6: Untersuchungen und Beobachtungen und Messdaten mit Bezug auf eine Fragestellung schriftlich festhalten, daraus<br />

Experimente auswerten<br />

Schlussfolgerungen ableiten und Ergebnisse verallgemeinern.<br />

E7: Modelle auswählen und einfache Modelle zur Veranschaulichung physikalischer Zus<strong>am</strong>menhänge beschreiben und Abweichungen der<br />

Modellgrenzen angeben<br />

Modelle von der Realität angeben.<br />

E8: Modelle anwenden physikalische Phänomene mit einfachen Modellvorstellungen erklären.<br />

E9: Arbeits- und Denkweisen<br />

reflektieren<br />

in einfachen physikalischen Zus<strong>am</strong>menhängen Aussagen auf Stimmigkeit überprüfen.<br />

2 Zitat: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, Endfassung, 07.07.2011<br />

3

• Kompetenzbereich „Kommunikation“<br />

Schülerinnen und Schüler können…<br />

K1: Texte lesen und erstellen altersgemäße Texte mit physikalischen Inhalten Sinn entnehmend lesen und sinnvoll zus<strong>am</strong>menfassen.<br />

K2: Informationen identifizieren relevante Inhalte fachtypischer bildlicher Darstellungen wiedergeben sowie Werte aus Tabellen und einfachen<br />

Diagr<strong>am</strong>men ablesen.<br />

K3: Untersuchungen<br />

bei Untersuchungen und Experimenten Fragestellungen, Handlungen, Beobachtungen und Ergebnisse<br />

dokumentieren<br />

nachvollziehbar schriftlich festhalten.<br />

K4: Daten aufzeichnen und Beobachtungs- und Messdaten in Tabellen übersichtlich aufzeichnen und in vorgegebenen einfachen<br />

darstellen<br />

Diagr<strong>am</strong>men darstellen.<br />

K5: Recherchieren Informationen zu vorgegebenen Begriffen in ausgewählten Quellen finden und zus<strong>am</strong>menfassen.<br />

K6: Informationen umsetzen auf der Grundlage vorgegebener Informationen Handlungsmöglichkeiten benennen.<br />

K7: Beschreiben, präsentieren, physikalische Sachverhalte, Handlungen und Handlungsergebnisse für andere nachvollziehbar beschreiben und<br />

begründen<br />

begründen.<br />

K8: Zuhören, hinterfragen bei der Klärung physikalischer Fragestellungen anderen konzentriert zuhören, deren Beiträge zus<strong>am</strong>menfassen<br />

und bei Unklarheiten sachbezogen nachfragen.<br />

K9: Kooperieren und im Te<strong>am</strong> mit einem Partner oder in einer Gruppe gleichberechtigt, zielgerichtet und zuverlässig arbeiten und dabei<br />

arbeiten<br />

unterschiedliche Sichtweisen achten.<br />

• Kompetenzbereich „Bewertung“<br />

Schülerinnen und Schüler können…<br />

B1: Bewertungen an Kriterien in einfachen Zus<strong>am</strong>menhängen eigene Bewertungen und Entscheidungen unter Verwendung physikalischen<br />

orientieren<br />

Wissens begründen.<br />

B2: Argumentieren und Position<br />

beziehen<br />

bei gegensätzlichen Ansichten Sachverhalte nach vorgegebenen Kriterien und vorliegenden Fakten beurteilen.<br />

B3: Werte und Normen<br />

Wertvorstellungen, Regeln und Vorschriften in physikalisch-technischen Zus<strong>am</strong>menhängen hinterfragen und<br />

berücksichtigen<br />

begründen.<br />

4

6. Förderung der deutschen Sprache<br />

Der <strong>Physik</strong>unterricht fördert durch eine Vielzahl natürlicher Rede- und Schreibanlässe die<br />

allgemeine sprachliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in folgender Weise:<br />

• Sprachliche Fixierung von Versuchsbeobachtungen<br />

• Erfassen und beschreiben von Handlungsabfolgen (mündlich und in Protokollform)<br />

• Problematisieren der Umgangssprache in Hinblick auf die Bewusstmachung enthaltener,<br />

z.T. sachlich unrichtiger Vorstellungen<br />

• Situationsbezogene und angemessene Einübung und Anwendung fachsprachlicher Begriffe<br />

und Konzepte<br />

• Erläutern und Verständlichmachen von Sachzus<strong>am</strong>menhängen in der Lerngruppe bzw. in<br />

der Öffentlichkeit<br />

7. Gesundheitsförderung<br />

Die gesundheitsfördernden Aspekte im <strong>Physik</strong>unterricht beziehen sich vor allem auf die<br />

Bewusstmachung von Gefahren und die Kenntnis von sicherem Verhalten in Hinblick auf<br />

elektrischen Strom; Lärm; radioaktive-, UV- und IR-Strahlen und Straßenverkehr.<br />

8. Berufsorientierung<br />

Längerfristig angestrebt ist die Einbeziehung von Schülerarbeiten in Form von multimedialen<br />

Präsentationen zu Erfahrungen in den Betriebspraktika der Stufe 9. Hierdurch können zum<br />

Einen Bezüge zwischen Arbeitswelt und <strong>Physik</strong>unterricht aufgezeigt werden und zum Anderen<br />

Einblicke in Berufe gegeben werden, die „mit <strong>Physik</strong> zu tun haben“. Die Schülerinnen und<br />

Schüler erhalten so einen Überblick über die Tätigkeitsfelder lokaler Unternehmen und Impulse<br />

für den Unterricht (z.B. Berufe wie „Mechaniker“ und „Elektriker“).<br />

9. Leistungsbewertung<br />

Für das Fach „<strong>Physik</strong>“ der Sekundarstufe I sind keine Klassenarbeiten und<br />

Lernstandserhebungen vorgesehen. Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht<br />

erworbenen Kompetenzen, die in Beurteilungsbereiche „Schriftliche Beiträge“, „Mündliche<br />

Beiträge“ und „Manuelle Fähigkeiten (praktische Tätigkeiten)“ angemessen berücksichtigt<br />

werden. Mündliche Leistungen werden in einem kontinuierlichen Prozess besonders durch<br />

Beobachtung während des Schuljahres festgestellt.<br />

Bewertungskriterien: Kontinuität und Qualität, d.h. im Einzelnen:<br />

• sachliche Richtigkeit<br />

• Vollständigkeit<br />

• verständliche Darstellung, gedankliche Klarheit, Gebrauch der Fachsprache<br />

• Quellenangaben bei schriftlichen Arbeiten<br />

Allgemeine Anforderungen:<br />

• In Fachräumen gilt besondere Sauberkeits- und Ordnungspflicht gemäß der<br />

Laborordnung<br />

5

• Angemessene Vor- und Nachbereitung auf den Unterricht: Hausaufgaben,<br />

Wiederholung<br />

• Ordentliche Heftführung (z.B. Vollständigkeit in Hinblick auf Inhalte, Hausaufgaben,<br />

eingeheftete und bearbeitete Arbeitsblätter)<br />

Wertung der sprachlichen Richtigkeit<br />

Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit sollen bei schriftlichen Übungen,<br />

Hausaufgabenkontrollen und Arbeiten gekennzeichnet werden. Dabei müssen keine<br />

detaillierten Fehlerzeichen gesetzt werden.<br />

Es liegt im Ermessen der Fachlehrerin/des Fachlehrers zu entscheiden, wie Verstöße<br />

gegen die sprachliche Richtigkeit in die Bewertung einer schriftlichen Leistung einbezogen<br />

werden.<br />

10. Qualitätssicherung und Evaluation<br />

In den parallelen Lerngruppen eines Jahrganges mit gleicher Wochenstundenzahl wird im<br />

Schuljahr mindestens eine schriftliche Übung klassen- und kursübergreifend gestellt. Die bei<br />

den Korrekturen gewonnenen Erkenntnisse werden in der jeweils nächsten Fachkonferenz<br />

diskutiert.<br />

Das Gütesiegel „Individuelle Förderung“ ist im Schuljahr 2009/2010 der Schule verliehen<br />

worden. Als Förderansatz werden im Fach <strong>Physik</strong> die schriftlichen Übungen mit einem<br />

einheitlichen Kopf versehen, welcher Platz für modulare Förderempfehlungen enthält. Im 2.<br />

Halbjahr wird das Verfahren evaluiert.<br />

9. Sicherheitsbelehrung<br />

Zu Beginn jeden Schulhalbjahres findet eine Sicherheitsbelehrung statt.<br />

6

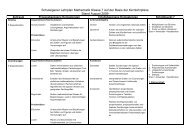

Schuleigener Lehrplan für das Fach <strong>Physik</strong> in den Jahrgansstufen 5 und 6 auf der Basis der Kernlehrpläne<br />

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

3, 4, 5<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

Einführung, Regeln,<br />

Sicherheit<br />

Optik Umgang mit Fachwissen<br />

- das Sehen mit einem Modell beschreiben<br />

- das Aussehen von Körpern mit dem Verhalten von Licht an ihren<br />

Oberflächen erläutern (Reflexion, Streuung, Absorption)<br />

- erklären von Jahres- und Tagesrhythmus durch die Neigung der<br />

Erdachse bzw. die Drehung der Erde im Sonnensystem<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- beschreiben von Beobachtungen und Handlungen<br />

- durchführen von einfachen Versuchen nach Vorgaben<br />

- überprüfen von Vermutungen zur Entstehung von<br />

Schattenphänomenen<br />

- begründen von Vermutungen zur Entstehung der Mondphasen<br />

- überprüfen die Entstehung der Mondphasen mit Modellversuche<br />

- nutzen das Modell der Lichtstrahlen für die Erklärung von Finsternissen<br />

und die Entstehung von Tag und Nacht<br />

Kommunikation<br />

- erläutern von Darstellungen (z.B. Erde im Sonnensystem) in<br />

vollständigen Sätzen<br />

- finden und demonstrieren von Beispielen für Sternbilder mit Hilfe von<br />

altersgerechten Suchmaschinen<br />

Bewertung<br />

- stellen den Bezug zur Biologie u.a. her<br />

Magnetismus Umgang mit Fachwissen<br />

- nennen von magnetisierbaren Stoffen<br />

- aufstellen von Regeln für Anziehung bzw. Abstoßung zwischen<br />

Magneten<br />

- magnetische Felder als Ursache der Wechselwirkung zwischen<br />

3 Quelle: Passgenau – zum neuen Kernlehrplan für NRW, <strong>Physik</strong> Interaktiv, Natur und Technik 5/6, Cornelsen Verlag<br />

4 Quelle: Stoffverteiler Naturwissenschaften, NRW 1. Progressionsstufe, Erlebnis <strong>Physik</strong>, 09.05.2011, Anne Geese<br />

5 Quelle: Stoffverteilungsplan, PRISMA <strong>Physik</strong> Nordrhein-Westfalen, Band 1, Klett 978-3-12-068785-6<br />

6 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, 21.03.2011<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Fachraum <strong>Physik</strong> mit<br />

Sicherheitseinrichtungen, Laborordnung,<br />

Betriebsanweisungen<br />

• Einführung in das Thema Optik „Lehre des<br />

Lichts“<br />

• Bedeutung der Lichtquellen, Sehen und<br />

gesehen werden<br />

• Sicherheit im Straßenverkehr, in der<br />

Schule, beim Spielen<br />

• Lichtquellen, kalte u. heiße Lichtquellen<br />

• Lichtausbreitung, Lichtstrahl, Lichtbündel<br />

• Licht fällt ins Auge<br />

• Schatten, Schattenraum, Kernschatten,<br />

Halbschatten<br />

• Licht u. Schatten auf der Erde<br />

• Wechselnde Gestalt des Mondes,<br />

Mondfinsternis, Sonnenfinsternis<br />

• Abbildung der Sonne, Sonnentalar<br />

• Bau einer Lochk<strong>am</strong>era, Die Bilder der<br />

Lochk<strong>am</strong>era<br />

• Einführung in das Thema „Magnetismus“,<br />

Richtungen <strong>am</strong> Magneten<br />

• Magnetisierbarkeit, Herstellung eines<br />

Magneten, Entmagnetisieren<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte 6<br />

System: Auge,<br />

Bildentstehung, Schatten<br />

Wechselwirkung:<br />

Absorption, Reflexion,<br />

Streuung<br />

Energie: Licht<br />

Wechselwirkung: Kräfte<br />

und Felder zwischen<br />

Magneten<br />

Struktur der Materie:<br />

7

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

, ,<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

Magneten benennen<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- Magnetismus mit dem Modell der Elementarmagnete erklären<br />

- beschreiben Magnetfelder mit der Modellvorstellung von Feldlinien<br />

Kommunikation<br />

- protokollieren ihre Beobachtungen und Ergebnisse<br />

- nutzen ausgewählte Informationsquellen<br />

- bei Versuchen im Te<strong>am</strong> Verantwortung übernehmen und die Aufgaben<br />

fair verteilen und diese sorgfältig im verabredeten Zeitraum erfüllen<br />

Bewertung<br />

- stellen den Bezug zur Erdkunde u.a. her<br />

Schall Umgang mit Fachwissen<br />

- Schwingungen als Ursache von Schall beschreiben<br />

- Schall-Grundgrößen (Frequenz, Amplitude) erläutern<br />

- das Hören als Empfang und Verarbeitung von Schwingungen erläutern<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- beschreiben von Beobachtungen und Handlungen<br />

- durchführen von einfachen Versuchen nach Vorgaben<br />

- vergleichen Versuchsergebnisse zum Hören und Sehen und ableiten<br />

von einfachen Regeln<br />

- Schallausbereitung mit Luftverdichtungen und Luftverdünnungen<br />

erklären<br />

Kommunikation<br />

- entnehmen von Informationen aus Sachtexten und Bildern<br />

- Aufgaben zur Schallwahrnehmung gemeins<strong>am</strong> mit dem Partner<br />

bearbeiten, Absprachen treffen und Absprachen einhalten<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Bau eines einfachen Kompass<br />

• Die Erde als Magnet, Magnetfeld<br />

• Orientierung früher und heute<br />

• Einführung in das Thema „Schall“<br />

• Schallentstehung, Schallwellen,<br />

Schallausbreitung, Frequenz, Amplitude,<br />

Schwingungen: Lernen an Stationen<br />

• Aufbau des menschl. Ohres, Hörbereich,<br />

Infraschall, Ultraschall<br />

• Bau einfacher Musikinstrumente<br />

• Schallverstärkung, Schallarten, Hörbereich,<br />

Messung der Schallgeschwindigkeit<br />

• Schallaufzeichnung<br />

• Lärm macht Krank<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

Magnetisierbare Stoffe<br />

System: Ohr, Frequenz,<br />

Amplitude<br />

Wechselwirkung:<br />

Schallschwingungen<br />

Energie: Schall<br />

Struktur der Materie:<br />

Schallausbreitung im<br />

Teilchenmodell<br />

Wärmelehre<br />

Bewertung<br />

- bewerten von Aussagen zur Lärmschädigung des Ohrs auf der<br />

Grundlage vorliegender Informationen<br />

- nehmen Stellung zu den Aussagen<br />

- aus Kenntnissen über die Wirkung von Lärm Konsequenzen für<br />

eigenes Verhalten ziehen<br />

- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Musik, Biologie u.a.) her<br />

Umgang mit Fachwissen • Einführung in das Thema „Wärmelehre“ System: Wärmetransport<br />

8

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

, ,<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

- benennen Wärme als Energieform<br />

- unterscheiden Begriffe wie Temperatur und Wärme<br />

- erläutern die Funktion eines Thermometers<br />

- geben Beispiele für die Speicherung, den Transport und die<br />

Umwandlung von Energie aus dem Alltag an<br />

- beschreiben die Auswirkungen der Anomalie des Wassers bei<br />

alltäglichen Vorgänge<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- erklären die Übergänge zwischen Aggregatzuständen sowie die<br />

Wärmeausdehnung von Stoffen mit einem Teilchenmodell<br />

- führen Messreihen zu Temperaturänderungen durch<br />

- wählen einen angemessenen Temperaturbereich und sinnvolle<br />

Zeitintervalle zur Aufzeichnung von Temperatur-Zeit-Diagr<strong>am</strong>m aus<br />

Kommunikation<br />

- experimentieren sachgerecht nach Anleitung<br />

- sinnentnehmend lesen und zus<strong>am</strong>menfassen von Texten mit<br />

physikalischen Inhalten in Sachbüchern und in vorgegebenen<br />

Internetquellen<br />

- nutzen ausgewählte Informationsquellen<br />

- lesen aus Tabellen und Diagr<strong>am</strong>men Temperaturen und andere Werte<br />

ab<br />

- tragen Messergebnisse in ein Diagr<strong>am</strong>m ein und verbinden sie durch<br />

eine Messkurve<br />

- hören die Beiträgen anderer bei Diskussionen über physikalische Ideen<br />

und Sachverhalte intensiv zu<br />

Bewertung<br />

- erklären und bewerten die isolierende Wirkung von Baustoffen mit<br />

Mechanismus des Wärmetransports<br />

- beschreiben die Gefahren durch hohe Temperaturen<br />

- einhalten von Sicherheitsmaßnahmen und -regeln<br />

Elektrizitätslehre Umgang mit Fachwissen<br />

- verschiedene Materialien als Leiter oder Nichtleiter einordnen<br />

- die notwendigen Elemente eines Stromkreises nennen<br />

- zwischen einfachen Reihen- und Parallelschaltungen unterscheiden<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Menschliche Temperaturempfinden,<br />

Thermometer, Eichen eines Thermometers<br />

• Thermometerskala, Fixpunkte,<br />

Celsiusskala, Temperatur-Zeit-Diagr<strong>am</strong>m<br />

• Verhalten von Flüssigkeiten beim Erwärmen<br />

(Ausdehnung) und beim Abkühlen<br />

• Eigenschaften des Wassers, Anomalie des<br />

Wassers<br />

• Verhalten von festen Körpern beim<br />

Erwärmen (Ausdehnung) und beim<br />

Abkühlen<br />

• Berücksichtigung der Ausdehnung fester<br />

Körper, Geschichte, Hausbau, Technik<br />

• Bimetalle, Bimetallstreifen,<br />

Bimetallthermometer<br />

• Gase werden erwärmt (Ausdehnung) und<br />

Abgekühlt<br />

• Vergleich: Ausdehnung und Abkühlung von<br />

Flüssigkeiten, von Festkörpern und von<br />

Gasen<br />

• Temperatur und Energie: Wärme kommt<br />

und geht, Wärme wird weitergeleitet<br />

• Wärmeabgabe und Wärmeleitung,<br />

Wärmespeicherung, Wärmeabgabe in<br />

Wärmetransport durch Kreisläufe, Beispiele<br />

aus der Technik<br />

• Isolierung (Wärmedämmung) und Energie<br />

(Wärmeleitung) beim Hausbau<br />

• Erläuterung Energiebegriff, thermische<br />

Energie, Wärmeleitung, Energiefluss,<br />

Energiehaus<br />

• Konvektion, Strahlung<br />

• Einführung in das Thema „Elektrizität“<br />

• Elektrische Stromkreise<br />

• Aufbau einer Glühl<strong>am</strong>pe<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

als Temperaturausgleich,<br />

Wärme- und<br />

Wasserkreislauf<br />

Wechselwirkung:<br />

Absorption und Reflexion<br />

von Strahlung,<br />

Wärmeisolierung<br />

Energie: Wärme,<br />

Temperatur,<br />

Wärmetransport, UV-<br />

Strahlung<br />

Struktur der Materie:<br />

Einfaches<br />

Teilchenmodell,<br />

Aggregatzustände,<br />

Wärmebewegung,<br />

Wärmeausdehnung<br />

System: Stromkreis,<br />

Parallel- und<br />

Reihenschaltungen,<br />

Schaltung und Funktion<br />

9

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

, ,<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

- beschreiben den Aufbau und Funktionsweise einfacher elektrischer<br />

Geräte<br />

- die Auswirkungen des elektrischen Stroms (Licht, Wärme,<br />

Magnetismus) und die Energieumwandlungen bei einfachen elektrischen<br />

Geräten nennen<br />

- den Aufbau, die Eigenschaften und Anwendungen von<br />

Elektromagneten erklären<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- einfache el. Schaltungen (UND/ODER – Schaltungen) planen,<br />

aufbauen und überprüfen<br />

- erklären die Vorgänge in einem Stromkreis mithilfe einfacher Modelle<br />

Kommunikation<br />

- experimentieren sachgerecht nach Anleitung<br />

- el. Stromkreise durch Schaltpläne und –symbole darstellen<br />

- einfache Schaltungen nach Schaltplänen aufbauen und erklären<br />

- Funktionszus<strong>am</strong>menhänge in einer einfachen Schaltung begründen<br />

Bewertung<br />

- die elektrischen Geräte sachgerecht nach Sicherheits- und<br />

Funktionshinweisen bedienen<br />

- Sicherheitsanweisungen für den Umgang mit dem el. Strom begründen<br />

und einhalten<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Fehler in einem Stromkreis<br />

• Leiter (stromleitende Stoffe), Nichtleiter<br />

(Isolatoren)<br />

• Reihenschaltung / Parallelschaltung<br />

• Sicherheitsschaltung, Klingelschaltung,<br />

UND/ODER – Schaltungen<br />

• Wechselschaltung<br />

• Elektrische Energiequellen, Dyn<strong>am</strong>o,<br />

Batterie, Akku, Solarzellen<br />

• Heizgeräte und L<strong>am</strong>pen<br />

• Kurzschluss und Sicherung<br />

• Aufbau einer Schmelzsicherung<br />

• Elektromagnete: Unterschied zu<br />

Dauermagneten, Lasthebemagnete,<br />

elektrische Klingel<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

einfacher Geräte<br />

Wechselwirkung:<br />

Stromwirkungen<br />

Energie:<br />

Energietransport durch<br />

elektrischen Strom,<br />

Energieumwandlungen<br />

Struktur der Materie:<br />

Leiter und Nichtleiter,<br />

einfaches Modell des<br />

elektrischen Stroms<br />

10

Schuleigener Lehrplan für das Fach <strong>Physik</strong> in den Jahrgansstufen 7 und 8 auf der Basis der Kernlehrpläne<br />

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

7, 8<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

Einführung, Regeln,<br />

Sicherheit<br />

Optik Umgang mit Fachwissen<br />

- beschreiben und unterscheiden die Strahlengänge bei Abbildungen mit<br />

Linsen<br />

- argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig in Bezug auf<br />

Bildentstehung, Bildgröße und Bildschärfe<br />

- erklären die Funktionsweise des Auges gemäß der Linsennachbildung<br />

- erläutern den Aufbau und die Funktion von Sehhilfen<br />

- erläutern, wie Licht an Grenzflächen zwischen durchsichtigen Medien<br />

gebrochen oder total reflektiert wird<br />

- unterscheiden zwischen reellen und virtuellen Bildern<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- Formulieren und überprüfen Vermutungen zu Abbildungseigenschaften<br />

von Linsen<br />

- wenden geeignete Modelle zur Erarbeitung der Bildentstehung bei<br />

Loch- und Linsenk<strong>am</strong>era an<br />

- unterscheiden zwischen der optischen Abbildungen auf der Netzhaut<br />

und dem Wahrnehmungsprozess<br />

- interpretieren die schematischen Darstellungen zu Aufbau und<br />

Funktion des Auges<br />

- beschreiben die Funktion von optischen Geräten nach vorgegebenen<br />

Kriterien in einem Sachtext<br />

- ordnen und systematisieren die Beobachtungen von Spiegelbildern<br />

- erklären die Entstehung von Spiegelbildern mit dem Reflexionsgesetz<br />

- erklären und beschreiben entstandene Scheinbilder durch Brechung<br />

Kommunikation<br />

- protokollieren die Beobachtungen und Ergebnisse strukturiert,<br />

nachvollziehbar und genau<br />

- präsentieren die Ergebnisse der Experimente mit angemessenen<br />

Medien fachlich korrekt und anschaulich<br />

7 Quelle: Passgenau – zum neuen Kernlehrplan für NRW, <strong>Physik</strong> Interaktiv, Natur und Technik 7/8, Cornelsen Verlag<br />

8 Quelle: Stoffverteilungsplan, PRISMA <strong>Physik</strong> Nordrhein-Westfalen, Band 2, 978-3-12-068790-0<br />

9 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, 21.03.2011<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

Fachraum <strong>Physik</strong> mit Sicherheitseinrichtungen,<br />

Laborordnung, Betriebsanweisungen<br />

• Einführung in das Thema Optik „Lehre des<br />

Lichts“, Körper streuen Licht<br />

• Absorption, Reflexion, Lochblenden<br />

• Lichtbündel erzeugen Bilder, Bilder mit der<br />

Lochk<strong>am</strong>era und mit Linsen<br />

• Brennweite, Bildgröße, Bildweite,<br />

Bestimmung der Brennweite einer Linse<br />

• S<strong>am</strong>mel- und Zerstreuungslinse,<br />

Konstruktionen an der S<strong>am</strong>mellinse<br />

(Konvexlinse), Konstruktionen an der<br />

Zerstreuungslinse (Konkavlinse), Bilder der<br />

S<strong>am</strong>mellinse<br />

• Das Auge (der menschliche Sehvorgang),<br />

nah und fern sehen<br />

• Augenfehler und deren Korrektur<br />

• Spiegelbilder, Wölbspiegel, Hohlspiegel,<br />

das Reflexionsgesetz<br />

• Die Brechung des Lichts, Totalreflexion<br />

• Der Augenoptiker weitere Berufe mit<br />

Kenntnissen der Lehre des Lichts<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte 9<br />

System: Linsen,<br />

Bildentstehung<br />

Wechselwirkung:<br />

Lichtbrechung,<br />

Totalreflexion, Gravitation<br />

Energie: Sonnenenergie<br />

Struktur der Materie:<br />

Massenanziehung<br />

11

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche) ,<br />

Bewertung<br />

- bewerten die technischen Geräte bzgl. ihrer Funktionalität<br />

- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Biologie u.a.) her<br />

Mechanik Umgang mit Fachwissen<br />

- als Ursache für die Verformungen bzw. Bewegungsänderungen eines<br />

Körpers das Wirken von Kräften auf den Körper erkennen<br />

- unterscheiden das physikalische Verständnis von Kräften von einem<br />

umgangssprachlichen Verständnis<br />

- beschreiben die Gravitation als Kraft zwischen Massen<br />

- geben für eine Masse die wirkende Gewichtskraft an<br />

- stellen Beziehungen zwischen Kräften, Energie und Leistung dar<br />

- erklären Alltagsgeräte wie Zangen, Scheren, Hebel u.a. mit den<br />

Konzepten Kraft und Energieübertragung<br />

- deuten die „Goldene Regel der Mechanik“ zur Funktion einfacher<br />

Maschinen als Spezialfall des Energieerhaltungsgesetz<br />

- analysieren körperliche Tätigkeiten in Hinsicht auf Leistungs- und<br />

Kraftgrenze<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- planen Versuche zur Messung physikalischer Größen<br />

- untersuchen Messwerte auf Proportionalität und interpretieren den<br />

Proportionalitätsfaktor für Geschwindigkeit<br />

- benennen selbstständig die zu messenden Größen bei Versuchen mit<br />

einfachen Maschinen (R<strong>am</strong>pen, Hebel, Flaschenzug) und Kraftwandlern<br />

und untersuchen systematisch den Einfluss dieser Größen<br />

- unterscheiden Kraft und Energie durch Analyse von Experimenten<br />

- berechnen mechanisch übertragenen Energie (E = F * s)<br />

Kommunikation<br />

- diskutieren Lösungsansätze und Ergebnisse<br />

- verwenden Zahlenwert und Einheit zur Angabe physikalischer Größen<br />

(Länge, Fläche, Zeit, u.a.)<br />

- stellen Messwerte in Diagr<strong>am</strong>men dar<br />

- stellen in Zeichnungen die Wirkung und das Zus<strong>am</strong>menwirken von<br />

Kräften durch Vektorpfeile<br />

- stellen in Abbildungen physikalischer Sachverhalte und<br />

Kräfteverhältnisse dar und interpretieren sie<br />

- erklären Vorgänge aus der Umwelt unter Verwendung der<br />

Fachsprache<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Körper in Bewegung: Weg, Zeit,<br />

Geschwindigkeit<br />

• Beispiele zu Geschwindigkeiten und<br />

Messverfahren<br />

• Gleichförmige und ungleichförmige<br />

Geschwindigkeiten<br />

• Kraftbegriff, Kräfte messen und vergleichen,<br />

Kräftedarstellung<br />

• Masse und Gewichtskraft<br />

• Wechselwirkungsprinzip<br />

• Hebel und deren Wirkung, die<br />

verschiedenen Hebel, das Hebelgesetz,<br />

Hebel in der Natur<br />

• Rollen und Seile, Flaschenzügen, Gesetze<br />

zu Flaschenzügen<br />

• Arbeit, verschiedene Arbeitsarten, Arbeit<br />

und Energie, Energieentwertung<br />

• Die goldene Regel der Mechanik<br />

• Funktion des Rades, die Gangschaltung<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

System: Kraftwandler,<br />

Hebel<br />

Wechselwirkung: Kräfte<br />

Energie: Energie und<br />

Leistung (mechanisch<br />

und Elektrisch),<br />

Energieerhaltung<br />

Struktur der Materie:<br />

Masse<br />

12

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

Energie /<br />

Elektrizitätslehre<br />

(Kompetenzbereiche) ,<br />

Bewertung<br />

- bewerten die Geräte wie R<strong>am</strong>pen, Flaschenzug, Hebel in Bezug auf<br />

die Erleichterung bei der Energieübertragung<br />

Umgang mit Fachwissen<br />

- ordnen Beispiele aus Umwelt, Natur und Technik verschiedenen<br />

Energieformen zu<br />

- stellen Umwandlungs- und Energietransportketten dar<br />

- unterscheiden verschiedene Möglichkeiten des Energietransports und<br />

der Energiespeicherung<br />

- erklären einfache elektrostatische Phänomene mit Hilfe der<br />

Eigenschaften von positiven und negativen Ladungen<br />

- beschreiben den Zus<strong>am</strong>menhang zwischen el. Energie und el.<br />

Leistung<br />

- erläutern die Begriffe Ladung und Stromstärke und ihren<br />

Zus<strong>am</strong>menhänge mit Hilfe eines Kern-Hülle-Modells<br />

- erläutern die Begriffe el. Stromstärke, Spannung und Widerstand und<br />

ihren Zus<strong>am</strong>menhänge mit Hilfe einer Modellvorstellung zum el.<br />

Stromkreis<br />

- erläutern die Aufteilung von Strömen und Spannungen bei el.<br />

Stromkreisen (Reihen- und Parallelschaltung)<br />

- beschreiben verschiedene Möglichkeiten der Spannungserzeugung in<br />

Natur und Technik<br />

- vernetzen Energie, Energiestrom und zeitliche Nutzung<br />

- erläutern die Abhängigkeit des el. Widerstandes eines Leiters von<br />

dessen Eigenschaften (Leitermaterial, Länge, Querschnitt, Temperatur)<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- untersuchen Maßnahmen zur Reduzierung der Energieentwertung<br />

- verwenden das Teilchenmodell zur Klärung der Zus<strong>am</strong>menhänge<br />

zwischen Energie und Temperatur<br />

- beschreiben und erklären die physikalischen Vorgänge zu Aufladungen<br />

und Entstehung von Blitzen<br />

- beschreiben und vergleichen verschiedene Energieströme<br />

- stellen geeignete Modelle zur Energieübertragung dar<br />

- erklären Vorzüge und Grenzen verschiedener Analogiemodelle zu<br />

elektrischen Stromkreisen<br />

- beschreiben und vergleichen verschiedene Ströme<br />

- führen Experimente zur Wirkung des el. Stromes durch<br />

- interpretieren Messungen und Ergebnisse von Stromstärken und<br />

Spannungen<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Einführung in das Thema „ Energie,<br />

Energieformen, Energieumwandlungen“,<br />

Elektrische Energie, Elektrische Quellen als<br />

Energiewandler<br />

• Der Kreislauf elektrischer Ladung (Vergleich<br />

mit anderen Kreisläufen),<br />

Energieumwandlung in Kreisläufen,<br />

Energiestrom-Ladungsstrom,<br />

• Elektrische Erscheinungen (z. B.<br />

Reibungselektrizität, Gewitter, Blitzableiter,<br />

Kopierer, Entstaubungsanlagen, …),<br />

Positive und negative Ladungen und ihre<br />

Eigenschaften<br />

• Messen von elektrischen Strömen,<br />

Strommessgeräte, Schaltzeichen<br />

• Messbare Wirkungen des elektrischen<br />

Stroms<br />

• Zwei Schaltungsarten: Reihenschaltung,<br />

Parallelschaltung, Energieversorgung im<br />

Haushalt<br />

• Die Elektrische Spannung, verschiedene<br />

Spannungen, Spannungsmessgerät<br />

• Widerstand, das Ohm´sche Gesetz, Simon<br />

Georg Ohm<br />

• Messen in Stromkreisen, Berechnung<br />

elektrischer Größen, Stromstärke,<br />

Spannung, Widerstand<br />

• Festwiderständen, Farbcode bei<br />

Festwiderständen<br />

• Leistung und Energie<br />

• Typenschilder verschiedener Elektrogeräte,<br />

Leistung von Geräten – Messung und<br />

Berechnung<br />

• Elektrogeräte als Energiewandler,<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

System: Stromstärke,<br />

Spannung, Widerstand,<br />

Parallel- und<br />

Reihenschaltung<br />

Wechselwirkung: Kräfte<br />

zwischen Ladungen,<br />

elektrisches Feld<br />

Energie: Spannung,<br />

elektrische Energie,<br />

elektrische Leistung<br />

Struktur der Materie:<br />

Kern-Hülle Modell des<br />

Atoms, Eigenschaften<br />

von Ladungen<br />

13

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche) ,<br />

- werten Messdaten zur Stromstärke in Parallelschaltungen und<br />

Reihenschaltungen aus<br />

- formulieren die Gesetzmäßigkeiten<br />

- vertiefen das Modell des Elektronenflusses<br />

- planen Versuche zu Spannungs- und Stromstärkemessungen<br />

- führen Messungen unter sachgerechter Verwendung der Messgeräte<br />

durch<br />

- verwenden Größengleichungen und korrekte Maßeinheiten für<br />

Messungen bei Stromkreisen<br />

- interpretieren aus Messergebnissen den Zus<strong>am</strong>menhang von Leistung<br />

und Stromstärke<br />

- bestimmen die Leistung von Elektrogeräten aus den Werten für<br />

Stromstärke und Spannung<br />

- bestimmen die Energiekosten<br />

- führen Experimente zur Wärmeeinwirkung unterschiedlicher<br />

Materialien durch<br />

- bestimmen den Widerstand in el. Stromkreisen aus den Werten für<br />

Stromstärke und Spannung<br />

Kommunikation<br />

- benutzen Fachbegriffe und Darstellungsformen für die Umwandlung,<br />

Transport und Entwertung von Energie<br />

- setzen Informationen zu Schutzmaßnahmen bei Gewittern in sinnvolle<br />

Verhaltensregeln um<br />

- erkennen die wesentlichen Angaben für die Ermittlung des<br />

Energiebedarfs von Elektrogeräten<br />

- diskutieren Messergebnisse<br />

- recherchieren und präsentieren Referate zu verschiedenen Themen<br />

wie „Spannungen in Natur und Technik“ und „Energieverbrauch“ u.a.<br />

- erklären den Zus<strong>am</strong>menhang von Leistung und Stromstärke mit Hilfe<br />

eines Diagr<strong>am</strong>ms<br />

- reflektieren, diskutieren und bewerten Versuchsergebnisse<br />

- werten Untersuchungen unter Verwendung von Fachsprache,<br />

Diagr<strong>am</strong>men, Tabellen, Texten und Grafiken aus<br />

- präsentieren die Erkenntnisse und Fakten in angemessener<br />

Fachsprache<br />

- fertigen geeignete Tabellen für die Messreihen mit mehren Variablen<br />

zu el. Schaltungen an<br />

- erklären den Zus<strong>am</strong>menhang zwischen Spannung und Stromstärke mit<br />

Hilfe von Diagr<strong>am</strong>men<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

Stromrechnung früher und heute,<br />

Stromzähler – Stromrechnung,<br />

Energienutzung und Energieeinsparung<br />

• Spannungsabfall an Widerständen,<br />

Sicherung, Kurzschluss, Überlastung<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

14

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche) ,<br />

Bewertung<br />

- begründen und beachten Sicherheitsregeln und Schutzmaßnahmen<br />

bei der Nutzung el. Anlagen<br />

- begründen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen bei Gewitter<br />

- beurteilen verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung auf der<br />

Grundlage von Energieberechnungen<br />

- nennen Möglichkeiten zum spars<strong>am</strong>en Gebrauch von el. Energie<br />

- stellen den Energiebedarf eines Haushalts mit verschiedenen<br />

Diagr<strong>am</strong>mformen aus<br />

- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Chemie: Atommodelle u.a.) her<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

15

Schuleigener Lehrplan für das Fach <strong>Physik</strong> in den Jahrgansstufen 9 und 10 auf der Basis der Kernlehrpläne<br />

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

Einführung, Regeln,<br />

Sicherheit<br />

Elektromagnetismus<br />

und Induktion,<br />

elektrische<br />

Energieerzeugung<br />

und -übertragung<br />

(Kompetenzbereiche) 10<br />

Umgang mit Fachwissen<br />

- erklären Phänomene des Elektromagneten und des Elektromotors mit<br />

bekannten Zus<strong>am</strong>menhängen zum Magnetismus<br />

- beschreiben und veranschaulichen Magnetfelder mit der<br />

Modellvorstellung von Feldlinien<br />

- beschreiben Gemeins<strong>am</strong>keiten und Unterschiede el. Und magn.<br />

Felder<br />

- beschreiben den Aufbau und die Funktion von Generatoren und<br />

Transformatoren<br />

- erklären die Funktion eines Generators und eines Transformators mit<br />

Hilfe der elektromagn. Induktion<br />

- erklären die Energieübertragung durch Hochspannung mit bekannten<br />

Konzepten (Widerstand, Energieerhaltung und Energiestrom)<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- führen Untersuchungen zur Eigenschaft von Elektromagneten durch<br />

- erweitern das Modell der magn. Feldlinien<br />

- führen Induktionsversuche durch und beschreiben strukturiert die<br />

Beobachtungsergebnisse<br />

- untersuchen Stromstärke und Spannungen <strong>am</strong> Transformator<br />

- untersuchen die Induktionsspannung in Abhängigkeit verschiedener<br />

Par<strong>am</strong>eter<br />

- erklären Phänomene mit bekannten Konzepten (Magnetfeld,<br />

Induktion, Energieerhaltung, Energiestrom)<br />

- interpretieren Untersuchungsergebnisse<br />

- entwickeln mathematische Zus<strong>am</strong>menhänge<br />

Kommunikation<br />

- recherchieren und präsentieren Referate zu verschiedenen Themen<br />

wie „Dyn<strong>am</strong>os gestern und heute“ u.a.<br />

- planen, strukturieren und präsentieren ihre Arbeiten im Te<strong>am</strong><br />

10 Quelle: Passgenau – zum neuen Kernlehrplan für NRW, <strong>Physik</strong> Interaktiv, Natur und Technik 9/10, Cornelsen Verlag<br />

11 Quelle: Kernlehrplan für die <strong>Realschule</strong> in Nordrhein-Westfalen <strong>Physik</strong>, 21.03.2011<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

Fachraum <strong>Physik</strong> mit Sicherheitseinrichtungen,<br />

Laborordnung, Betriebsanweisungen<br />

• Dauer-/Permanentmagnete - Beispiele und<br />

Eigenschaften, Modell „Elementarmagnete“<br />

• Kräfte auf Probekörper-Feldbegriff und<br />

Merkmale, Feldlinienbilder (Betrag und<br />

Richtung), Magnetfeld der Erde<br />

• Elektromagnete als stromdurchflossene<br />

Spulen mit Eisenkern,<br />

Gemeins<strong>am</strong>keiten/Unterschiede zum<br />

Dauermagnet, Anwendungen<br />

(Lasthebemagnet, Relais, Klingel)<br />

• André Marie Ampère und der<br />

Elektromagnetismus<br />

• Die elektromagnetische Induktion –<br />

Induktionsstrom in Spulen - Von der<br />

Induktion zum Generator (Bewegung<br />

erzeugt Strom)<br />

• Fahrrad-Dyn<strong>am</strong>o, Faraday<br />

(Generatorprinzip 1831), Bedingungen und<br />

Verbesserungsmöglichkeiten (Strom,<br />

Windungen, Kern,..)<br />

• Aufbau, Wirkungsweise,<br />

Energieumwandlung, unterschiede bei<br />

Gleich-/Wechselstromgeneratoren, Messen<br />

von Wechselstromgrößen,<br />

Kraftwerksgeneratoren<br />

• Sichtbar machen von Wechselspannungen<br />

– Das Oszilloskop: Aufbau, Wirkungsweise<br />

• Der Elektromotor (Strom erzeugt<br />

Bewegung) – Aufbau, Funktionsprinzip des<br />

Gleichstrom- Elektromotors (Drehspule und<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte 11<br />

System: Transformator,<br />

Generator, Elektromotor<br />

Wechselwirkung:<br />

Magnetfelder von Leitern<br />

und Spulen, elektrische<br />

Felder, Induktion<br />

Energie:<br />

Energietransport,<br />

Wirkungsgrad,<br />

Energieumwandlung<br />

16

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

Bewertung<br />

- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Erdkunde: Energie), zu Industrie und<br />

Verkehr: Transrapid, Leben, Umwelt, Zukunft, Drehspulenmessgeräte u.a. her<br />

Mechanik, Bewegte<br />

Körper und ihre<br />

Energie,<br />

Geschwindigkeit,<br />

Beschleunigung<br />

Umgang mit Fachwissen<br />

- als Ursache für die Verformungen bzw. Bewegungsänderungen eines<br />

Körpers das Wirken von Kräften auf den Körper erkennen<br />

- erläutern die Bedeutung des Trägheits- und des<br />

Wechselwirkungsgesetzes<br />

- beschreiben die Bewegungsenergie als Energieform<br />

- erläutern die Umwandlungen von Bewegungsenergie in andere<br />

Energieformen<br />

- nutzen die energetische Konzepte, um Bremsvorgänge und<br />

Sicherheitsmaßnahmen im Auto zu analysieren<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- unterscheiden gleichförmige und beschleunigte Bewegungen<br />

- modellieren Messwerte zur gleichförmigen Bewegung durch eine<br />

Proportionalität von Weg und Zeit<br />

- berechnen Geschwindigkeiten<br />

- ermitteln die für Bewegungen benötigte Zeit durch Rechnungen<br />

- unterscheiden verschiedene Bewegungsarten hinsichtlich der<br />

Energieumwandlung<br />

- entwickeln selbstständig Versuchspläne zur systematischen<br />

Untersuchung von Kraftwirkungen und setzen sie um<br />

- klassifizieren Bewegungswiderstände<br />

- identifizieren spezielle Kräfte (Gewichts-, Reibungskräfte, …) in<br />

alltäglichen Situationen aufgrund ihrer Wirkungen<br />

Kommunikation<br />

- planen, durchführen, auswerten und reflektieren Gruppenarbeiten, u.a.<br />

zu Geschwindigkeitsmessungen<br />

- verarbeiten Messwerte zu Bewegungen mit Hilfe eines<br />

Tabellenkalkulationsprogr<strong>am</strong>m und stellen daraus<br />

Bewegungsdiagr<strong>am</strong>me her<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

Kommutator)<br />

• Der Transformator – zwei Spulen und ein<br />

Eisenkern, Energieübertragung durch<br />

Transformatoren, Aufbau, Wirkungsweise,<br />

Energie, Anwendungen (Fernleitung,<br />

Klingel, Zündspule Kfz, Schweißen,...),<br />

Verluste durch Wirbelströme<br />

• Hochstrom-Transformatoren,<br />

Energieübertragung mit Hochspannung<br />

• Geschwindigkeiten in Natur und Technik,<br />

Momentan- und<br />

Durchschnittsgeschwindigkeit,<br />

gleichförmige und ungleichförmige<br />

Bewegung – Diagr<strong>am</strong>me<br />

• Infos aus Fahrtenschreibern, Autodaten,<br />

Beschleunigung: „von 0 auf 100 in ... „<br />

Diagr<strong>am</strong>me, Anhalten = Reagieren +<br />

Bremsen, freier Fall, Fallschirmspringen<br />

• Antriebskräfte-Pfeildiagr<strong>am</strong>me,<br />

Bewegungswiderstände, Trägheit von<br />

Körpern, Grundgleichung der Mechanik<br />

• Bewegungsenergie,<br />

Sicherheitsmaßnahmen<br />

• Gefährliche Kurven, Fliehkraft, Zentralkraft<br />

und Abhängigkeiten<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

System: Kraftwandler,<br />

Geschwindigkeit<br />

Wechselwirkung: Kräfte<br />

Energie: Mechanische<br />

Energie,<br />

Energieerhaltung<br />

Struktur der Materie:<br />

Masse<br />

17

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

- protokollieren Messreihen zu Bewegungen und stellen sie in Zeit-Weg-<br />

Diagr<strong>am</strong>men dar<br />

- beschreiben qualitativ Bewegungen anhand eines Weg-Zeit-<br />

Diagr<strong>am</strong>ms bzw. eines Geschwindigkeits-Zeit-Diagr<strong>am</strong>m und<br />

bestimmen die Durchschnittsgeschwindigkeit<br />

Informationstechnik,<br />

Informationsübertragung<br />

Hydrostatik, Kraft und<br />

Druck, Auftrieb<br />

Bewertung<br />

- bewerten unterschiedliche Fortbewegungsarten hinsichtlich<br />

Energiebedarf und Umweltbelastung<br />

- reflektieren und beurteilen die Angemessenheit des eigenen<br />

Verhaltens im Straßenverkehr<br />

- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Mathe: Lineare Funktionen und<br />

Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen;<br />

Verkehr/Verkehrserziehung: Faustregeln Bremsen, Gurtpflicht Nackenstütze,<br />

Schutzhelm; Sport: H<strong>am</strong>merwurf, Diskuswurf u.a.) her<br />

Umgang mit Fachwissen<br />

- erklären die Funktion von Dioden und Transistoren<br />

- erläutern die Umwandlung zwischen Schall und el. Signalen bei<br />

Mikrofonen und Lautsprechern<br />

- deuten an Beispielen den Unterschied zwischen digitalen und<br />

analogen Signalen<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- untersuchen die Funktionsweise von Sensoren<br />

- zeigen gesellschaftliche Veränderungen durch die Entwicklung der<br />

Informationstechnologie auf (Bsp.: Internet)<br />

- planen Versuche zur Signalübertragung mit Licht<br />

Kommunikation<br />

- präsentieren fachlich korrekt die Funktion und Bedeutung von<br />

Lichtleitern für die Informationsübertragung<br />

- beschaffen, ordnen, zus<strong>am</strong>menfassen und auswerten von<br />

Informationen zur Funktionsweise von Kommunikationsgeräten<br />

Bewertung<br />

- benennen Gefahren der Datennutzung in digitalen Netzwerken und<br />

Maßnahmen zum Datenschutz<br />

Umgang mit Fachwissen<br />

- erklären Phänomene durch den Luftdruck als Schweredruck der Luft<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Verschiedene Elektrobauteile, LED,<br />

Widerstand, Transistor, Relais<br />

• Bau eines Feuchtigkeitsmelders<br />

(Regenmelder), Messungen an dem<br />

Feuchtigkeitsmelder<br />

• Informationsübertragung mit Schall,<br />

Infraschall, Ultraschall, Schallstärke<br />

• Telefonieren, prinzipieller Aufbau des<br />

Telefons, Geschichte<br />

• Daten / Schall dauerhaft speichern<br />

• Relais - Schaltungen, Alarmanlage,<br />

Kondensatoren als Speicher<br />

• Datenkodierung, analoge u. digitale<br />

Signale, das duale Zahlensystem, der<br />

ASCII - Code<br />

• Fehlerkorrektur bei Daten<br />

• Elektronenleitung in Silizium, Solarzelle<br />

• Der Ablauf in einem Transistor<br />

• Steuern und Regeln<br />

• Was ist Druck?, Druckmessungen in<br />

Abhängigkeit einer Flüssigkeitssäule, Der<br />

kartesische Taucher<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

System: Analoge und<br />

digitale Kodierung,<br />

elektromagnetische<br />

Strahlung,<br />

Sensorschaltungen<br />

Wechselwirkung:<br />

Elektroakustische<br />

Signalwandlung<br />

Energie:<br />

Elektromagnetische<br />

Energieumwandlungen<br />

Struktur der Materie:<br />

Dioden und Transistoren<br />

System: Geschwindigkeit<br />

Wechselwirkung: Druck,<br />

18

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- stellen Hypothesen zur Abhängigkeit der Temperatur von der Höhe der<br />

Luftschicht auf<br />

- führen Experimente zum Komprimieren und Expandieren von Luft<br />

Energie, Kraftwerke<br />

im Vergleich,<br />

alternative Energien<br />

Kommunikation<br />

- präsentieren Ergebnisse Adressanten- und situationsgerecht mit<br />

angemessenem Medieneinsatz<br />

Umgang mit Fachwissen<br />

- stellen die Energieumwandlungsketten von einem Kraftwerk bis zu den<br />

Haushalten unter Berücksichtigung der Energieentwertung und des<br />

Wirkungsgrades dar<br />

- beschreiben Beispiele für nicht erneuerbare und regenerative<br />

Energiequellen<br />

- erklären Unterschiede zwischen nicht erneuerbaren und regenerativen<br />

Energiequellen<br />

- erläutern die Kernspaltung in einem Kernreaktor und die d<strong>am</strong>it<br />

verbundenen Stoff- und Energieumwandlung<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- verwenden Funktionsmodelle zur Veranschaulichung der<br />

Kraftwerkprozesse<br />

- zerlegen das Problem zukünftiger Energieversorgung in physikalisch<br />

relevante Teilprobleme<br />

- ermitteln die Leistung von Modellen von Wasser- und Windkraftwerken<br />

sowie von Solarmodulen<br />

Kommunikation<br />

- stellen die Vorgänge in Kraftwerken unter Verwendung der<br />

Fachsprache dar<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Druck, Dichtebestimmung, Der<br />

hydrostatische Druck<br />

• Druck in miteinander verbundenen<br />

Gefäßen, kommunizierende Gefäße,<br />

Technische Anwendungen für<br />

kommunizierende Gefäße, U-<br />

Rohrmanometer<br />

• Auftrieb in Flüssigkeiten, Schwimmen,<br />

Schweben, Sinken<br />

• Warme und kalte Luft, Gase, Der Auftrieb in<br />

Luft, Drachen, Flugzeug und Hubschrauber,<br />

der Luftwiderstand<br />

• Fallschirm, „Ahornrotor“, Der<br />

Raketenantrieb<br />

• Die Anfänge des Fliegens, Tragflügel,<br />

Fliegen mit und ohne Motor, Bau<br />

verschiedener Flugmodelle<br />

• Energie, Energiearten, Kernkraftwerk,<br />

Kohlekraftwerk<br />

• Energiealternativen, Umwelt<br />

• Aufwind-, Biomasse-, Wind- und<br />

Wasserkraftwerk, Solarenergie, Bioenergie,<br />

Erdwärme<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

Schweredruck,<br />

Auftriebskraft, Kraft und<br />

Gegenkraft, Trägheit<br />

Energie:<br />

Bewegungsenergie<br />

Struktur der Materie:<br />

Masse, Dichte<br />

System: Kraftwerke,<br />

regenerative<br />

Energiequellen,<br />

Stromnetze<br />

Energie:<br />

Energietransport,<br />

Wirkungsgrad,<br />

Energieentwertung<br />

Struktur der Materie:<br />

Fossile und regenerative<br />

Energieträger<br />

19

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

- stellen zus<strong>am</strong>menfassend Informationen aus verschiedenen Quellen<br />

zur effektiven Bereitstellung und Übertragung von Energie<br />

- planen, strukturieren und präsentieren ihre Arbeiten im Te<strong>am</strong><br />

Bewertung<br />

- beurteilen lokale und globale Auswirkungen von Anlagen zur el.<br />

Energieerzeugung auf die Welt<br />

- bewerten und diskutieren Möglichkeiten der el. Energieversorgung<br />

unter den Gesichtspunkten Versorgungssicherheit,<br />

Umweltbeeinflussung, gesellschaftliche Akzeptanz und<br />

Zukunftsaussichten auf der Grundlage fachlicher Kenntnisse<br />

- erörtern Alternativen und Strategien einer umwelt- und<br />

naturverträglichen Lebensweise im Sinne der Nachhaltigkeit<br />

Wetter und Klima Umgang mit Fachwissen<br />

- verbinden Windentstehung aufgrund unterschiedlicher<br />

Sonneneinstrahlung<br />

- erklären die Wolkenbildung durch die Anwendung der Kenntnisse über<br />

Energie und Phasenübergänge<br />

- verbinden Sachverhalte aus der Technik mit entsprechenden<br />

Sachverhalten in der Natur<br />

- erklären die ungleichmäßige Verteilung der Sonnenenergie auf der<br />

Erde unter Anwendung physikalischer Konzepte<br />

- beschreiben Beispiele für die direkte Nutzung der Sonnenenergie<br />

- erklären die unterschiedliche Erwärmung von Boden und Wasser unter<br />

Anwendung physikalischer Konzepte<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- erklären die Windentstehung als Folge von Druckunterschieden<br />

- untersuchen den Zus<strong>am</strong>menhang zwischen Strahlung und Temperatur<br />

des Strahles<br />

- erklären den Treibhauseffekt mit der Wechselwirkung von<br />

Sonnenstrahlung und Atmosphäre<br />

Kommunikation<br />

- präsentieren Ergebnisse Adressanten- und situationsgerecht mit<br />

angemessenem Medieneinsatz<br />

- nutzen verschiede Darstellungen zur Veranschaulichung von<br />

Temperaturgängen<br />

Bewertung<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Bedeutung von Wetter und Klima,<br />

Wetterelemente: Temperatur, Luftdruck,<br />

Windrichtung, Windstärke, Regenmenge,<br />

Wettererklärungen von früher,<br />

Wetterbeobachtung/Wetterkarte<br />

• Energiestrom der Sonne, Absorption,<br />

Energieverteilung, Spektrum des<br />

Sonnenlichtes<br />

• Gefahren und Schutz (Ozonschicht),<br />

Ozonloch und Treibhauseffekt – Klimatod,<br />

Infrarotstrahlen<br />

• Geschichte: Horror vacue, Otto von<br />

Guericke (Magdeburger Halbkugeln,<br />

Luftdruckmesser), Eigenschaften,<br />

Messgerät Barometer, Zus<strong>am</strong>menhänge,<br />

Inversion/Smog<br />

• Hoch- und Tiefdruckgebiete, Winde als<br />

Folge von Luftdruckunterschieden<br />

• Wolkenentstehung und Wolkenarten,<br />

relative Luftfeuchtigkeit/Taupunkt<br />

• Tau, Reif, Nebel, Föhn, Entstehung von<br />

Regen, Graupel, Hagel, Schnee<br />

• Wasserkreislauf der Erde,<br />

Wirbelstürme(Taifun, Hurrikan, Tornado),<br />

Wetterphänome<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

System: IR-Strahlen, UV-<br />

Strahlen,<br />

Treibhauseffekt,<br />

Wasserkreislauf<br />

Wechselwirkung:<br />

Absorption und Reflexion<br />

Energie: Sonnenenergie,<br />

Windenergie,<br />

Wasserenergie,<br />

Farbspektrum (IR bis UV)<br />

20

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

- diskutieren und bewerten Maßnahmen zur Reduzierung des<br />

Treibhauseffekts<br />

- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Erdkunde: Wetter u.a.) her<br />

Kernphysik,<br />

Radioaktivität 12<br />

Umgang mit Fachwissen<br />

- beschreiben Eigenschaften, Wirkungen und Nachweismöglichkeiten<br />

verschiedener Arten radioaktiver Strahlung und Röntgenstrahlung<br />

- erläutern die Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie<br />

- erklären Anwendungen, Gefahren und Schutzmaßnahmen der<br />

ionisierten Strahlung<br />

- definieren statische Zerfallsprozesse von Atomkernen als Ursache von<br />

Halbwertszeiten<br />

- beschreiben die Veränderungen in Gesellschaft durch die Entdeckung<br />

radioaktiver Strahlung und Kenspaltung<br />

Erkenntnisgewinnung<br />

- beschreiben den Aufbau des Atomkerns, die Bildung von Isotopen, die<br />

radioaktive Zerfallsprozesse, die Kernspaltung und die Kernfusion mit<br />

einem angemessenen Atommodell<br />

- werten Daten zur Halbwertszeit aus<br />

- nutzen Zerfallskurven und Halbwertszeiten zur Vorhersage von<br />

Zerfallsprozessen<br />

Kommunikation<br />

- recherchieren Verfahren zum Einsatz von ionisierender Strahlung in<br />

der Technik und in der Medizin<br />

- recherchieren die Ursachen der natürlichen Strahlenbelastung<br />

- recherchieren und präsentieren Referate zu verschiedenen Themen<br />

wie „Atomwaffen“, ihren Einsatz, ihrer Verbreitung, „Kernkraftwerke“,<br />

Problemen der Endlagerung und Weiteraufbereitung, „Strahlenbelastung<br />

durch Kraftwerksunfälle“<br />

- erläutern die Probleme der Nutzung der Kernenergie und der<br />

Behandlung von radioaktiven Abfällen und stellen die daraus<br />

resultierenden physikalischen, technischen und gesellschaftlichen<br />

Fragestellungen differenziert dar<br />

- planen, strukturieren und präsentieren ihre Arbeiten im Te<strong>am</strong><br />

Bewertung<br />

- bewerten und gegenüberstellen Risiken und Nutzen der ionisierenden<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

• Entdeckung der natürlichen Radioaktivität<br />

(Becquerel, Curie), Kernspaltung<br />

• Kernstrahlungsarten(α, β, χ),<br />

Strahlungsnachweis, Aufbau und Funktion<br />

des Geiger-Müller-Zählrohr<br />

• Reichweite und Durchdringungsvermögen,<br />

Schutz vor Strahlung, biologische Wirkung,<br />

Schaden und Nutzen, Reaktorunfall von<br />

Fukushima und Tschernobyl, Castor-<br />

Transporte<br />

• Zerfallsgleichungen, Halbwertzeit, Aktivität<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

System: Kernkraftwerke,<br />

Kettenreaktion,<br />

Halbwertzeiten<br />

Wechselwirkung:<br />

Kernkräfte, α-, β- und ϒ-<br />

Strahlung,<br />

Röntgenstrahlung<br />

Energie: Kernenergie,<br />

Energie ionisierende<br />

Strahlung<br />

Struktur der Materie:<br />

Atome, Atomkerne,<br />

Kernspaltung,<br />

radioaktiver Zerfall<br />

12 Strahlenschutzverordnung beachten, um eine Gefährdung für die Schüler auszuschließen. Experimente sind nur mit gültigem Strahlenschutznachweis und der Berufung zum<br />

Strahlenschutzbevollmächtigten erlaubt. (Fortbildungen der Bezirksregierung und der GUVV)<br />

21

Themengebiet angestrebte Kompetenzen<br />

(Kompetenzbereiche)<br />

Strahlung in der Medizin<br />

- nehmen Stellung zur Nutzung der Kernenergie ein und geben Kriterien<br />

an<br />

- diskutieren die Verantwortung von Wissenschaftlern <strong>am</strong> Beispiel der<br />

Kernspaltung und anderer historischer Beispiele<br />

- stellen Bezüge zu anderen Fächern (Chemie: Aufbau von Atomen,<br />

Massenzahl, Kernladungszahl, Isotope, Symbolschreibweise, Biologie u.a.) her<br />

Vorschlag für fachliche Inhalte<br />

(Schwerpunkte)<br />

Entwicklung der<br />

Basiskonzepte<br />

22