Tracking Stocks

Tracking Stocks

Tracking Stocks

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Christophe Scheidegger<br />

<strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong><br />

Die Realisierbarkeit im schweizerischen Aktienrecht<br />

Zitiervorschlag: Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

ISSN 1424-7410, www.jusletter.ch, Weblaw AG, info@weblaw.ch, T +41 31 380 57 77<br />

www.jusletter.ch<br />

Das innovative Finanzierungsinstrument der <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> ist dem schweizerischen Aktienrecht<br />

unbekannt. Es verschafft einem Unternehmen die Möglichkeit, Aktien eines einzelnen<br />

Unternehmensteils herauszugeben, ohne die rechtliche Einheit des Unternehmens aufgeben<br />

zu müssen. Der vorliegende Beitrag untersucht die rechtlichen Hürden, die sich bei der Einführung<br />

von <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> nach geltendem Recht stellen.<br />

Rechtsgebiet(e): Aktienrecht

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

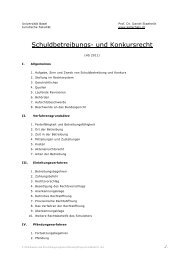

Inhaltsübersicht<br />

Erster Teil: Einleitung und Grundlagen<br />

§ 1 Einleitung<br />

§ 2 Grundlagen<br />

I. Eigenschaften<br />

II. Vor- und Nachteile<br />

1. Vorteile<br />

1.1. Steigerung des Unternehmenswerts<br />

1.2. Vorteile gegenüber einer rechtlichen Verselbständigung<br />

1.3. Akquisitionszahlungsmittel<br />

1.4. Mitarbeiterbeteiligung<br />

1.5. Eigenkapitalbeschaffung<br />

2. Nachteile<br />

2.1. Erhöhung der Komplexität<br />

2.2.Interessenkonflikte<br />

2.3. Haftung<br />

Zweiter Teil: Allgemeine Beurteilung der Realisierbarkeit<br />

§ 3 <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> in anderen Rechtsordnungen<br />

§ 4 Eingliederung in das schweizerische Aktienrecht<br />

I. Bestehende Instrumente<br />

II. Besondere Aktienkategorie<br />

§ 5 Privatautonomie und ihre Schranken<br />

I. Privatautonomie<br />

II. Schranken der Privatautonomie<br />

1. Grundstruktur der Aktiengesellschaft<br />

2. Gemeinsamer Zweck<br />

3. Gleichbehandlungs- und Sachlichkeitsgebot<br />

Dritter Teil: Konkrete Beurteilung der Realisierbarkeit<br />

§ 6 Einführung einer TS-Struktur<br />

I. Spartenorganisation<br />

II. Spartenrechnungslegung<br />

1. Funktionen und Grundproblem<br />

2. Spartenrechnungslegung im amerikanischen und deutschen Recht<br />

3. Spartenrechnungslegung in der Schweiz<br />

3.1. Gesetzliche Grundlage<br />

3.2. Freiwillige Einführung<br />

3.2.1. Zuständigkeiten<br />

3.2.2. Publikation<br />

3.2.3. Kontrolle<br />

III. Konkrete Einführungsmöglichkeiten<br />

1. Einführung bei der Gründung<br />

2. Einführung bei einer bestehenden Gesellschaft<br />

2.1. Generelle Beschlüsse<br />

2.2.Einführungsmöglichkeit ohne Zufluss von neuem Kapital<br />

2.2.1. Aktiensplit<br />

2.2.2. Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln<br />

2.2.3. Ausschüttung einer Sachdividende<br />

2.2.4. Verschmelzung mit einer Tochtergesellschaft<br />

2.3.Einführungsmöglichkeiten mit Zufluss von neuem Kapital<br />

§ 7 Die Rechtstellung der TS-Aktionäre<br />

I. Pflichten<br />

II. Vermögensrechte<br />

1. Gewinnausschüttung<br />

1.1. Allgemein<br />

1.2. Zulässigkeit einer spartenbezogenen Gewinnverteilung<br />

1.3. Beschränkung der Ausschüttung<br />

1.3.1. Rückgriff auf Reserven<br />

1.3.2. Dividendennachbezug<br />

1.3.3. Abspaltung<br />

1.3.4. Rückabwicklung<br />

1.4. Spezialfälle<br />

1.4.1. Close <strong>Tracking</strong> und loose <strong>Tracking</strong><br />

2<br />

1.4.2. Retained Interest<br />

2. Bezugsrecht<br />

2.1. Probleme eines allgemeinen Bezugsrechts<br />

2.2. Lösungsmöglichkeiten<br />

2.2.1. Kapitalerhöhung in beiden Sparten mit gekreuztem Bezugsrechtsausschluss<br />

2.2.2. Kapitalerhöhung in einer Sparte mit einseitigem Bezugsrechtsausschluss<br />

3. Anteil am Liquidationserlös<br />

3.1. Zulässigkeit eines spartenbezogenen Liquidationsanteils<br />

3.2. Gestaltungsmöglichkeiten<br />

3.2.1. Verteilung gemäss dem Spartenvermögen<br />

3.2.2. Verteilung gemäss einem Verteilschlüssel<br />

III. Stimmrechte<br />

1. Die Ausübung des Stimmrechts<br />

1.1. Gefahr von Konflikten zwischen den Aktionären<br />

1.2. Lösungsmöglichkeiten<br />

1.2.1. Sonderversammlungen<br />

1.2.2. Erschwerte Beschlussfassung<br />

1.2.3. Treuepflicht der Aktionäre<br />

2. Stimmkraft<br />

2.1. Grundproblem<br />

2.2. Amerikanische Lösung<br />

2.3. Variables Stimmrecht in der Schweiz<br />

§ 8 Die Rechtsstellung des Verwaltungsrates<br />

I. Vergleich mit konventionellem Verwaltungsrat<br />

II. Gefahr der unfairen Behandlung<br />

III. Schutzmöglichkeiten<br />

1. Amerikanisches Recht<br />

2. Schweizerisches Recht<br />

2.1. Pflichten des Verwaltungsrates<br />

2.2.Direkte Einflussnahme der Sparten<br />

2.2.1. Ernennung eines Sachverständigen<br />

2.2.2. Vertretung im Verwaltungsrat<br />

2.2.3. Verweigerung der Entlastung<br />

2.2.4. De lege ferenda: Art. 716b E-OR<br />

§ 10 Auflösung der TS-Struktur<br />

I. Amerikanisches Recht<br />

II. Schweizerisches Recht<br />

1. Umwandlung<br />

2. Spaltung<br />

3. Bedingte oder befristete Einführung<br />

Vierter Teil: Ergebnisse<br />

Literaturverzeichnis<br />

Materialienverzeichnis<br />

Erster Teil: Einleitung und Grundlagen<br />

§ 1 Einleitung<br />

[Rz 1] Der Börsenkurs eines Unternehmens kann sehr stark<br />

auf die schlechten Ergebnisse einzelner Divisionen reagieren.<br />

Die Sparte «Investment Bank» der UBS AG wies in<br />

den Jahren 2007 und 2008 zusammen einen Verlust von<br />

CHF 50'969 Mio. aus, währenddem die anderen Sparten<br />

einen Gewinn von CHF 19'812 Mio. erwirtschafteten 1 . Die<br />

1 Geschäftsbericht 2008 der UBS AG (angepasste Version vom 20. Mai<br />

2009), S. 283, 285.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

Aktionäre mussten aufgrund der schlechten Ergebnisse der<br />

Investmentbank einen Wertverlust ihrer Aktie von annähernd<br />

80 % hinnehmen. Die Wahl, ob sie sich an der Investmentbank<br />

beteiligen wollen, stand den Aktionären dagegen nicht<br />

zu 2 . Diese Entscheidungsfreiheit soll den Anlegern durch die<br />

Ausgabe von <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> (TS) ermöglicht werden.<br />

[Rz 2] <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> sind Erfindungen des US-amerikanischen<br />

Gesellschaftsrechts und dem schweizerischen Kapitalmarkt<br />

unbekannt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es<br />

daher, die Realisierbarkeit von <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> im geltenden<br />

schweizerischen Aktienrecht abzuklären. Dazu folgt auf ein<br />

Grundlagenkapitel, welches die Eigenschaften dieses Finanzierungsinstruments<br />

skizziert, eine generelle Betrachtung<br />

der Realisierbarkeit. Darauf aufbauend wird konkret auf die<br />

massgebenden Aspekte der Realisierbarkeit eingegangen.<br />

Der Umfang dieser Arbeit liess es jedoch nicht zu, dass sämtliche<br />

relevanten Rechtsgebiete hätten berücksichtigt werden<br />

können. Deshalb musste insbesondere auf eine eingehende<br />

Betrachtung des Steuer- und Börsenrechts verzichtet werden.<br />

Zudem muss für ökonomische 3 und historische 4 Aspekte<br />

auf die vorhandene Literatur verwiesen werden.<br />

§ 2 Grundlagen<br />

I. Eigenschaften<br />

[Rz 3] Der Begriff <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> wird nirgends allgemein<br />

gültig definiert 5 . Im Gegenteil: Es existiert eine Fülle von Definitionen<br />

6 und Begriffe 7 . Nachfolgend soll deshalb kurz auf die<br />

wichtigsten Eigenschaften dieses Finanzierungsinstruments<br />

eingegangen werden.<br />

[Rz 4] <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> sind Aktien, deren grundlegende<br />

Eigenschaft darin besteht, dass ihre Vermögensrechte auf<br />

einen Unternehmensteil beschränkt sind, währenddem die<br />

rechtliche Einheit des emittierenden Unternehmens unberührt<br />

bleibt 8 . Erstes Merkmal ist daher eine Einschränkung<br />

der Vermögensrechte. Die Vermögensrechte dieser Aktien<br />

werden dahingehend modifiziert, dass sie sich entweder<br />

auf eine rechtlich selbständige Tochtergesellschaft oder<br />

auf einen unselbständigen Unternehmensteil beziehen 9 . Mit<br />

2 Vgl. Kun z , Aktienrechtsrevision, N 157.<br />

3 Vgl. dazu: Ja e g e r , S. 131 ff.; na t u s c h , S. 187 ff.<br />

4 Vgl. dazu: to n n e r , S. 33 ff.; Bau e r , S. 45 ff.<br />

5 TS werden auch in der aktuellen Aktienrechtsrevision nicht erwähnt. Vgl.<br />

Kun z , Aktienrechtsrevision, N 156.<br />

6 Für eine Übersicht siehe: Bau e r , S. 31 ff.<br />

7 Grundsätzlich wird im Englischen zwischen «Alphabet Stock» oder «Letter<br />

Stock» sowie «Targeted Stock» oder «<strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>» unterschieden.<br />

Bezüglich der Unterschiede: Ja e g e r , s. 15 ff.; Log u e /se w a r d /wa L s h , s. 47;<br />

na t u s c h , 46 f. Im Deutschen werden die Begriffe «Spartenaktien», «Segmentsaktien»,<br />

«Geschäftsbereichsaktien» und «divisionalisierte Aktien»<br />

verwendet. Siehe dazu: Böc K L i , Aktienrecht, § 4 N 434; Kuh n , S. 1.<br />

8 Vgl. Fuc h s , S. 171; Bau e r , S. 33.<br />

9 Fuc h s , S. 168. Im ersten Fall spricht man von «Subsidiary Shares» und im<br />

3<br />

anderen Worten: Die Vermögensrechte der TS sind mit einem<br />

genau definierten Unternehmensteil verknüpft 10 . Das Dividendenrecht<br />

als wichtigstes Vermögensrecht hängt damit<br />

grundsätzlich nicht mehr von der Performance des Gesamtunternehmens<br />

ab, sondern vom wirtschaftlichen Erfolg oder<br />

Misserfolg einer Unternehmenssparte 11 .<br />

[Rz 5] Zweites Merkmal ist der Erhalt der rechtlichen Einheit<br />

des Unternehmens. TS stellen Eigenkapital des Gesamtunternehmens<br />

dar, mithin werden keine neuen rechtlichen Einheiten<br />

kreiert 12 . TS-Aktionäre sind damit Aktionäre des Gesamtunternehmens<br />

mit der Folge, dass sich ihr Stimmrecht<br />

auf das gesamte Unternehmen bezieht 13 . Es findet daher nur<br />

eine Generalversammlung statt, welche einen für das gesamte<br />

Unternehmen zuständigen Verwaltungsrat wählt 14 . Die<br />

Rechtsstellung der Gläubiger ist von der Einführung einer TS-<br />

Struktur nicht betroffen 15 . Ihnen stehen aufgrund der rechtlichen<br />

Einheit weiterhin sämtliche Vermögenswerte der Gesellschaft<br />

zur Deckung ihrer Forderungen zur Verfügung 16 .<br />

[Rz 6] Diese Struktur stellt damit in gewisser Weise das Spiegelbild<br />

einer Konzernstruktur dar. Der Konzern ist eine wirtschaftliche<br />

Einheit, bestehend aus rechtlich selbständigen<br />

Gesellschaften 17 . Das TS-Unternehmen wird demgegenüber<br />

durch eine spartenbezogene Rechnungslegung wirtschaftlich<br />

gespalten, währenddem es rechtlich eine Einheit bleibt 18 .<br />

[Rz 7] In der deutschen Literatur ist umstritten, wie sich die<br />

Einführung von TS auf die bestehenden Aktien auswirkt 19 .<br />

Fraglich ist, ob neben den TS noch «gewöhnliche» Aktien<br />

existieren können 20 . In dieser Frage ist grundsätzlich To n n e r<br />

zuzustimmen, der darlegt, dass neben TS keine Stammaktien<br />

mehr bestehen können 21 . Die Ausgabe von TS bewirkt<br />

nämlich, dass die bisherigen Aktien auf einen Unternehmensteil<br />

vermögensrechtlich keinen Zugriff mehr haben 22 .<br />

Mit anderen Worten: Durch die Emission von TS werden die<br />

bisherigen Aktien selbst in TS umgewandelt, weil sich deren<br />

Vermögensrechte nicht mehr auf das ganze Unternehmen<br />

zweiten von «Divisional Shares». Eine gute Übersicht bezüglich der Unterscheidung<br />

bieten: Kuh n , S. 6 ff.; to n n e r , S. 9 ff.<br />

10 Vgl. st e i n B e r g e r /ha s s , S. 525; na t u s c h , S. 47.<br />

11 Vgl. Fuc h s , S. 167; Bau m s , S. 19.<br />

12 Vgl. Fuc h s , S. 171; th i e L , S. 9; Bau m s , S. 21f; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 525.<br />

13 Vgl. Bau m s , S. 22; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 525. Nach has s , II.A.2. stellen die<br />

Sparten das gesellschaftsrechtliche Äquivalent zu Siamesischen Zwillingen<br />

dar. Verbunden durch das Stimmrecht, getrennt im Vermögensrecht.<br />

14 Vgl. Fuc h s , S. 171 f.; wu n s c h , S. 7.<br />

15 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 526.<br />

16 st e i n B e r g e r /ha s s , S. 526. Vgl. im Übrigen auch: Ja e g e r , S. 14; Bau m s , S.<br />

22.<br />

17 Vgl. me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 24 N 36.<br />

18 Vgl. to n n e r , S. 6; na t u s c h , S. 50.<br />

19 Vgl. Kuh n , S. 9.<br />

20 Bejahend: sie g e r /ha s s e L B a c h , S. 1278; Ablehnend: to n n e r , S. 11.<br />

21 Vgl. to n n e r , S. 11 ff.<br />

22 Vgl. to n n e r , S. 13.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

beziehen 23 . Dieser Grundsatz kann allerdings durch die Beteiligung<br />

einer Sparte am Gewinn einer oder mehreren anderen<br />

Sparten (sog. «Retained Interest») relativiert werden 24 .<br />

II. Vor- und Nachteile<br />

1. Vorteile<br />

1.1. Steigerung des Unternehmenswerts<br />

[Rz 8] Eines der Hauptziele einer TS-Emission besteht darin,<br />

eine Steigerung des Unternehmenswerts (sog. «Shareholder<br />

Value») hervorzurufen, obwohl der Gesellschaft durch die<br />

blosse wirtschaftliche Spaltung keine neuen Vermögenswerte<br />

zufliessen 25 . Diese Steigerung beruht auf zwei Ursachen.<br />

Einerseits werden die Investoren quantitativ besser gestellt,<br />

da sich ihre Investitionsmöglichkeiten deutlich vergrössern.<br />

Durch die Spartenbildung stehen den Investoren nun mehrere<br />

Anlagemöglichkeiten innerhalb eines Unternehmens zur<br />

Verfügung, was ihnen erlaubt, ihre Investitionsentscheide<br />

stärker anhand ihrer spezifischen Anlagebedürfnisse und Risikoneigungen<br />

zu fällen 26 . Die Investoren werden aber auch<br />

qualitativ besser gestellt. Die Spartenrechnungslegung verschafft<br />

nämlich mehr Transparenz und erhöht damit die Informationsmenge<br />

27 . Das gesamte Unternehmen wird dadurch<br />

fairer bewertet, weil eine separate Bewertung der einzelnen<br />

Sparten zu einer Reduktion des für divisionalisierte Unternehmen<br />

typischen Bewertungsabschlags (sog. «Conglomerate<br />

Discount») führt 28 . Zusammenfassend kann gesagt werden,<br />

dass die spezifischeren Kapitalanlagemöglichkeiten,<br />

verbunden mit einer transparenteren Rechnungslegung, zu<br />

einer Erhöhung der Nachfrage und damit zu einem höheren<br />

Marktpreis führen 29 . Eine höhere Börsenkapitalisierung vermindert<br />

zudem die Chancen von feindlichen Übernahmen 30 .<br />

1.2. Vorteile gegenüber einer rechtlichen Verselbständigung<br />

[Rz 9] Die Ausgabe von TS bietet im Vergleich zur rechtlichen<br />

Verselbständigung einer Sparte erhebliche Vorteile. Erwähnenswert<br />

ist dabei etwa der Erhalt von Synergieeffekten 31<br />

sowie der Vorteil der uneingeschränkten Kontrolle über die<br />

23 Vgl. Kuh n , S. 10; to n n e r , S. 11. Zur Umwandlung siehe hinten §6/III/2.1.<br />

24 Vgl. Kuh n , s. 11. Zum Retained Interest siehe hinten §7/II/1.4.2.<br />

25 Vgl. Kuh n , S. 17; to n n e r , S. 15.<br />

26 Vgl. Fuc h s , S. 173; to n n e r , S. 17.<br />

27 Vgl. Kuh n , s. 24. Auch die Anzahl Analysten steigt. Vgl. dazu: Log u e /se-<br />

w a r d /wa L s h , s. 54 f.<br />

28 Vgl. Kuh n , S. 17 f.; Fuc h s , S. 173; wu n s c h , S. 12 f.; to n n e r , S. 16 m.w.H.<br />

29 Vgl. th i e L , S. 20.<br />

30 wu n s c h , s. 13. Allgemein zum Einsatz von TS bei Übernahmen: Kuh n , s. 32<br />

ff.<br />

31 Synergieeffekte bestehen z.B. in der zentralen Abwicklung von Verwaltungsaufgaben<br />

(Personalabteilung, Buchhaltung) oder darin, dass nur<br />

eine Generalversammlung durchgeführt und nur ein Verwaltungsrat bestellt<br />

werden muss. Vgl. wu n s c h , s. 11. Kritisch dazu: Kuh n , s. 22.<br />

4<br />

Sparte 32 . Die Einführung von TS verursacht zudem nicht die<br />

gleich hohen Restrukturierungskosten wie eine rechtliche<br />

Verselbständigung 33 . Nicht zu unterschätzen ist auch, dass<br />

nach der Einführung von TS dem Unternehmen weiterhin alle<br />

Restrukturierungsmöglichkeiten offen stehen 34 und sich die<br />

Rückabwicklung der TS-Struktur einfacher gestaltet als die<br />

Reintegration einer selbständigen Sparte 35 . Ausserdem findet<br />

auf die Sparte weiterhin das Kredit-Rating des gesamten<br />

Unternehmens Anwendung, was zu besseren Konditionen<br />

bei der Kapitalbeschaffung führt 36 . Beachtlich sind zudem<br />

die steuerlichen Vorteile. Obwohl ein ähnliches Resultat wie<br />

mit einer Unternehmensspaltung erreicht wird, muss ein TS-<br />

Emittent keine Rücksicht auf die Beschränkungen nehmen,<br />

die Art. 61 DBG 37 in Bezug auf die Auflösung von stillen Reserven<br />

festlegt.<br />

1.3. Akquisitionszahlungsmittel<br />

[Rz 10] <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> eignen sich zudem hervorragend als<br />

Akquisitionswährung 38 . Einerseits dürfte die Zustimmung der<br />

Aktionäre der Zielgesellschaft zu einem Aktientausch eher<br />

vorhanden sein, wenn ihnen TS anstelle von Stammaktien<br />

angeboten werden. Die Aktionäre können dadurch nämlich<br />

weiterhin exklusiv an ihrem Unternehmen partizipieren 39 . Andererseits<br />

wird argumentiert, dass die Übernahmeprämien<br />

geringer ausfallen, weil das Gewinnentwicklungspotenzial<br />

des Unternehmens nicht durch die anderen Sparten verwässert<br />

wird 40 .<br />

1.4. Mitarbeiterbeteiligung<br />

[Rz 11] Das TS-Modell eröffnet zudem interessante Möglichkeiten<br />

in Bezug auf die Ausgestaltung von Aktienoptionsprogrammen<br />

für Mitarbeiter. Die Tauglichkeit solcher Programme<br />

ist namentlich in diversifizierten Unternehmen fraglich, da<br />

sich der wirtschaftliche Erfolg einer Sparte nicht unbedingt im<br />

Börsenkurs des Gesamtunternehmens widerspiegelt 41 . Mit<br />

der Ausgabe von Optionen auf TS (sog. «TS-Options») kann<br />

ein Mitarbeiter dieser Sparte unmittelbar belohnt werden,<br />

wenn seine Entscheidungen positive Auswirkungen auf den<br />

Aktienkurs der Sparte haben 42 . Sinkt hingegen der Börsen-<br />

32 Insbesondere fallen keine Klagen von Minderheitsaktionären an. Vgl. th i e L ,<br />

s. 13.<br />

33 Vgl. Ja e g e r , S. 115 f.<br />

34 Ja e g e r , S. 108.<br />

35 Ja e g e r , S. 108.<br />

36 Vgl. Kuh n , S. 21 f.; Ja e g e r , S. 112 ff.<br />

37 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (SR<br />

642.11).<br />

38 Kuh n , S. 30.<br />

39 Vgl. to n n e r , S. 23; th i e L , S. 17.<br />

40 Vgl. Kuh n , S. 31; wu n s c h , S. 14 f.; has s , I.B.1.<br />

41 Vgl. Kuh n , S. 26 f.; to n n e r , S. 26.<br />

42 Vgl. to n n e r , S. 27.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

kurs, bleibt ihm die Möglichkeit der Ausübung verwehrt, auch<br />

bei einem ansonsten guten Resultat der Gesellschaft 43 .<br />

1.5. Eigenkapitalbeschaffung<br />

[Rz 12] Als letzter Punkt ist noch auf die Vorteile in Bezug<br />

auf die Eigenkapitalbeschaffung hinzuweisen 44 . In casu sind<br />

zwei Punkte erwähnenswert: Zum einen ermöglichen es TS<br />

der Gesellschaft die Eigenkapitalerhöhung in der Sparte<br />

durchzuführen, welche augenblicklich die besten Chancen<br />

auf dem Kapitalmarkt besitzt 45 . Zum anderen können TS als<br />

Sanierungsinstrument für Not leidende Sparten benutzt werden<br />

46 . Die Begründung liegt darin, dass die Risikokapitalgeber<br />

eher bereit sind Kapital aufzuwenden, wenn sie bei Erfolg<br />

der Sparte auch exklusiv beteiligt werden 47 .<br />

2. Nachteile<br />

[Rz 13] So verlockend die Vorteile auch klingen mögen, die<br />

wirtschaftliche Spaltung eines Unternehmens birgt beträchtliche<br />

Gefahren und Nachteile in sich 48 . Nachfolgend sollen<br />

drei dieser Nachteile kurz skizziert werden.<br />

2.1. Erhöhung der Komplexität<br />

[Rz 14] Die Ausgabe von TS erhöht erstens die Komplexität<br />

der Gesellschaftsstruktur 49 . Diese Komplexität führt zu<br />

einem externen Mehraufwand, der sich in einem erhöhten<br />

Erklärungsaufwand gegenüber Gläubigern und Investoren<br />

manifestiert. Hinzu kommt ein interner Mehraufwand, da für<br />

jede Sparte eine akkurate Spartenrechnungslegung erstellt<br />

werden muss.<br />

2.2. Interessenkonflikte<br />

[Rz 15] Aus der komplexeren Kapitalstruktur ergibt sich der<br />

zweite Kritikpunkt: Das Konfliktpotenzial innerhalb der Gesellschaft<br />

wird durch die Emission von TS massiv erhöht 50 .<br />

Das Grundproblem besteht nämlich darin, dass die Sparten<br />

u.U. verschiedene Interessen verfolgen 51 . Bedingt durch die<br />

unterschiedliche Interessenausrichtung, besteht unter den<br />

Aktionären, in der Unternehmensleitung 52 , ja selbst unter den<br />

Arbeitnehmern 53 , die Gefahr von Konflikten. Die unter den<br />

Vorteilen abgehandelten TS-Options 54 könnten dabei zu einer<br />

Verschärfung dieser Konflikte beitragen.<br />

43 Vgl. th i e L , S. 24.<br />

44 Weiterführendes bei Ja e g e r , s. 105 ff.<br />

45 Vgl. Kuh n , S. 29; wu n s c h , S. 15; na t u s c h , S. 72.<br />

46 Kuh n , S. 29; wu n s c h , S. 15; Bau m s , S. 20.<br />

47 Vgl. Kuh n , S. 29; wu n s c h , S. 15.<br />

48 noL t e , S. 36.<br />

49 Fuc h s , S. 176.<br />

50 Vgl. Fuc h s , S. 176; Bau m s , S. 27.<br />

51 Vgl. noL t e , S. 37; to n n e r , S. 31.<br />

52 Vgl. wu n s c h , S. 16; Bau m s , S. 27.<br />

53 Vgl. wu n s c h , S. 16.<br />

54 Siehe vorne §2/II/1.4.<br />

5<br />

2.3. Haftung<br />

[Rz 16] Abschliesend ist noch auf einen Nachteil hinzuweisen,<br />

der für die Aktionäre ein finanzielles Risiko mit sich bringt.<br />

Dadurch, dass bei der Ausgabe von TS nur eine wirtschaftliche<br />

Trennung stattfindet, das Unternehmen jedoch rechtlich<br />

weiterhin eine Einheit bildet, bleibt die Haftung gegenüber<br />

Gläubigern des Gesamtunternehmens für alle Sparten bestehen<br />

55 . Die Aktionäre einer rentablen Sparte dürfen sich<br />

damit nicht in Sicherheit wiegen, da ein extrem hoher Verlust<br />

einer anderen Sparte das ganze Unternehmen in den Konkurs<br />

führen kann. Aufgrund dessen wurde auch schon auf<br />

die Einführung von TS verzichtet 56 .<br />

Zweiter Teil: Allgemeine Beurteilung der<br />

Realisierbarkeit<br />

§ 3 <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> in anderen Rechtsord-<br />

nungen<br />

[Rz 17] Ausgangspunkt einer kurzen rechtsvergleichenden<br />

Untersuchung muss das amerikanische Recht bilden. In<br />

einer grossen Vielfalt wurden dort in den letzten 20 Jahren<br />

TS-Emissionen durchgeführt 57 . Grund dafür ist die rechtliche<br />

Gestaltungsfreiheit, welche die Gesellschaften bei der Ausgestaltung<br />

ihrer Struktur sowie der Rechtstellung der Aktionäre<br />

geniessen 58 . Gemäss § 151 (a) des Delaware General<br />

Corporation Law z.B., obliegt es dem «certificate of incorporation»,<br />

d.h. den Statuten, die Rechte der Aktionäre zu definieren<br />

59 . Dies eröffnet beliebige Gestaltungsmöglichkeiten 60 .<br />

Ein in Bezug auf TS wichtiger Ausfluss der Gestaltungsfreiheit<br />

besteht darin, dass heute die meisten Gliedstaaten auf<br />

das Erfordernis eines Mindestkapitals verzichten 61 . Dies erleichtert<br />

die Implementierung einer TS-Struktur erheblich,<br />

insbesondere im Hinblick auf die Ausgestaltung des Stimmrechts<br />

62 . Auf der anderen Seite legt die Gestaltungsfreiheit<br />

dem Verwaltungsrat («Board of Directors») auch eine immense<br />

Machtfülle in die Hände. Die Aktionäre sind dem Willen<br />

des Verwaltungsrates fast völlig ausgeliefert 63 .<br />

[Rz 18] Anders präsentiert sich die Lage in Deutschland. Dort<br />

ist zwar die juristische Aufarbeitung des Themas sehr weit<br />

fortgeschritten, TS-Emissionen haben allerdings noch nicht<br />

55 Vgl. to n n e r , S. 31; wu n s c h , S. 19.<br />

56 Dies war bei dem US-Unternehmen RJR Nabisco der Fall. Vgl. dazu: to n -<br />

n e r , s. 32.<br />

57 Für eine Übersicht siehe: to n n e r , S. 389 ff.; th i e L , S. 319 ff.; na t u s c h , S.<br />

248 ff.<br />

58 noL t e , S. 44.<br />

59 noL t e , S. 46.<br />

60 noL t e , S. 46.<br />

61 me r K t /gö t h e L , N 320.<br />

62 Siehe hinten §7/III/2.2.<br />

63 Siehe hinten §8/III/1.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

stattgefunden. Die Zulässigkeit einer TS-Struktur wurde von<br />

Beginn an bejaht 64 und ist auch in der letzten, umfassenden<br />

Beurteilung durch Ku h n wieder bestätigt worden 65 . Das deutsche<br />

Recht lässt aber eine uneingeschränkte Übernahme<br />

des amerikanischen TS-Modells nicht zu 66 . Hauptverantwortlich<br />

ist dabei das Prinzip der aktienrechtlichen Satzungsstrenge<br />

(§ 23 Abs. 5 AktG 67 ) 68 . Danach ist eine Abweichung<br />

von der gesetzlichen Regelung nur dann zulässig, wenn das<br />

Gesetz dies ausdrücklich gestattet. Damit wird die Gestaltungsfreiheit<br />

massiv eingeschränkt und die Einführung neuer<br />

und innovativer Finanzierungsinstrumente gehemmt.<br />

[Rz 19] In Bezug auf die Länder Belgien, Niederlande, England<br />

und Frankreich untersuchte Th i e l die Zulässigkeit einer<br />

TS-Struktur 69 . Sie hat dabei festgestellt, dass keine dieser<br />

Rechtsordnungen das Institut TS ausdrücklich vorsieht, jedoch<br />

alle eine TS-Emission grundsätzlich zulassen würden.<br />

§ 4 Eingliederung in das schweizerische Akti-<br />

enrecht<br />

[Rz 20] Die Zulässigkeit von TS ist in der Schweiz noch nicht<br />

endgültig geklärt 70 . Umstritten ist insbesondere, ob die Einführung<br />

mittels Vorzugsaktien oder verschiedener Kategorien<br />

von Stammaktien geschehen soll. Nachfolgend soll daher<br />

abgeklärt werden, ob TS durch ein bestehendes Instrument<br />

eingeführt werden können oder ob es dazu eine Erweiterung<br />

des Instrumentariums bedarf.<br />

I. Bestehende Instrumente<br />

[Rz 21] Vorab ausgeschlossen werden können die Beteiligungsformen<br />

der Genuss- oder Partizipationsscheine 71 . Sowohl<br />

der Genussschein 72 als auch der Partizipationsschein 73<br />

gewähren kein Stimmrecht. Die Konsequenz daraus wäre,<br />

dass in einer TS-Gesellschaft, in der grundsätzlich nur TS<br />

vorhanden sind, kein Gesellschafter mehr ein Stimmrecht<br />

hätte.<br />

[Rz 22] Zu prüfen ist daher, ob sich die TS-Struktur mit einer<br />

der drei bekannten Aktienkategorien, Stimmrechts-,<br />

Vorzugs- oder Stammaktien, verwirklichen lässt. Die Stimmrechtsaktie<br />

verschafft dem Stimmrechtsaktionär gegenüber<br />

64 Br a u e r , S. 334.<br />

65 Vgl. Kuh n , S. 250.<br />

66 Vgl. Kuh n , S. 51.<br />

67 (Deutsches) Aktiengesetz vom 6. September 1965 in der am 31.7.2009<br />

geltenden Fassung.<br />

68 Vgl. Kuh n , S. 51; to n n e r , S. 48 f.<br />

69 Vgl. th i e L , S. 143 ff.<br />

70 Kun z , Aktienrechtsrevision, N 155.<br />

71 Gl.M. rih m , S. 49.<br />

72 Vgl. Art. 657 Abs. 2 OR (Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend<br />

die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; SR 220) und zur<br />

Rechtsnatur: me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 16 N 328.<br />

73 Art. 656a Abs. 1, Art. 656c Abs. 1 OR.<br />

6<br />

dem Stammaktionär bei gleichem Kapitaleinsatz einen höheren<br />

Stimmanteil 74 . Die TS zielen jedoch nicht auf eine<br />

Verbesserung des Stimmrechts ab, sondern enthalten eine<br />

Modifikation der Vermögensrechte. Die Stimmrechtsaktie ist<br />

daher nicht das geeignete Instrument für die Realisation einer<br />

TS-Struktur.<br />

[Rz 23] Das Instrument für die Modifikation der Vermögensrechte<br />

ist die Vorzugsaktie gemäss Art. 654 ff. OR 75 . In der<br />

Tat wird die Einführung von TS mittels Vorzugsaktien in der<br />

Lehre diskutiert. Die Eignung befürworten die Autoren Büc<br />

h i 76 , Bohrer 77 , Bö c K l i 78 , Me i e r-h ay o z /Fo r s T M o s e r 79 , li eB i 80 und<br />

Vo g T/li eB i 81 . Demgegenüber verneinen Ba u e r 82 , Rihm 83 und<br />

wahrscheinlich auch Kä g i 84 die Tauglichkeit der Vorzugsaktie<br />

für die Begründung einer TS-Struktur. Nach Art. 656 Abs. 1<br />

OR geniessen die Vorzugsaktien gegenüber den Stammaktien<br />

die Vorrechte, welche ihnen in den ursprünglichen Statuten<br />

oder durch Statutenänderung ausdrücklich eingeräumt<br />

werden. Laut dem Gesetzestext werden die Vorzugsaktien<br />

also gegenüber den Stammaktien privilegiert. Dies setzt<br />

aber voraus, dass in der Gesellschaft nicht privilegierte Aktien,<br />

d.h. Stammaktien, vorhanden sind. Dies ist aber in einer<br />

TS-Struktur grundsätzlich nicht gegeben 85 . Die Gesellschaft<br />

würde damit nur aus Vorzugsaktien bestehen. Eine solche<br />

Struktur liesse sich wohl mit dem bestehenden Gesetzestext<br />

nicht vereinbaren 86 . Die Vorzugsaktien sollten, entgegen<br />

der Mehrheit der Lehre, auch aufgrund ihrer Eigenschaften<br />

nicht die rechtliche Grundlage für die Ausgestaltung einer<br />

TS-Struktur bilden. Das Charakteristikum der Vorzugsaktien<br />

besteht nämlich darin, dass sie den Vorzugsaktionären einen<br />

überschiessenden Sondervorteil gewähren 87 . Die Vorrechte<br />

sind dabei als «ein Zusatzkomplex, zu einem allen Aktien<br />

gemeinsamen Rechtskomplex zu verstehen» 88 . Nach diesen<br />

Umschreibungen wird klar, dass die Vorzugsaktien grundsätzlich<br />

die gleichen Rechte wie die Stammaktien gewähren,<br />

jedoch mit einem Mehranspruch verbunden sind. Genau<br />

dies ist allerdings nicht die Idee hinter den TS. Diese gewähren<br />

gerade nicht die gleichen Rechte wie die Stammaktien,<br />

74 Vgl. Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 24 N 100.<br />

75 Vgl. Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 41 N 26.<br />

76 Vgl. Büc h i ra F F a e L , Spin-off (Diss. Bern, 2001), S. 13.<br />

77 Vgl. Boh r e r an d r e a s , Corporate Governance and Capital Market Transac-<br />

tions in Switzerland, Zürich 2005, § 14 N 910.<br />

78 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 4 N 440.<br />

79 Vgl. me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 16 N 272.<br />

80 Vgl. Li e B i , N 36.<br />

81 Vgl. BsK or ii-Vo g t /Li e B i , Art. 654-656 N 13.<br />

82 Vgl. Bau e r , S. 158.<br />

83 Vgl. rih m , S. 49.<br />

84 Vgl. K ä g i , S. 8.<br />

85 Siehe vorne §2/I.<br />

86 Vgl. Bau e r , S. 157; rih m , S. 49.<br />

87 Li e B i , N 184 m.w.H.<br />

88 K ä g i , S. 3.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

nämlich das Recht auf den gesamten ausschüttungsfähigen<br />

Bilanzgewinn, sondern ihre Vermögensrechte sind auf einen<br />

Teil des Unternehmens beschränkt. Nach der Konzeption<br />

von Vorzugsaktien würden die TS einen Anspruch auf den<br />

ganzen Gewinn gewähren, verbunden mit dem Vorzug auf<br />

den Spartengewinn. Dies ist nicht realisierbar. Damit kann<br />

festgehalten werden, dass Vorzugsaktien kein geeignetes<br />

Mittel für die Begründung einer TS-Struktur darstellen 89 .<br />

[Rz 24] Die letzte bekannte Aktienkategorie bildet die Stammaktie.<br />

Tatsächlich schlagen Ba u e r 90 und ri hM 91 vor, die TS-<br />

Struktur mittels der Ausgabe von verschiedenen Gattungen<br />

von Stammaktien herzustellen. Die Stammaktie wird im Gesetz<br />

nirgends definiert. Die Lehre umschreibt sie unter anderem<br />

als Aktien, die nicht mit Vorrechten ausgestattet sind 92 ,<br />

d.h. es sind reguläre Aktien mit allen Rechten und Pflichten 93 ,<br />

wobei für Stammaktionäre nichts Besonderes gilt 94 . Die TS<br />

gewähren zwar ein normales Stimmrecht, ihre Vermögensrechte<br />

sind aber auf einen Unternehmensteil beschränkt.<br />

Aufgrund dieser Beschränkung kann man weder von regulären<br />

Aktien sprechen noch von Aktionären, für die nichts Besonderes<br />

gilt. Der Begriff «Stammaktie» sollte daher für Aktien<br />

reserviert bleiben, die in keiner Weise modifiziert sind.<br />

[Rz 25] Aufgrund der speziellen Eigenschaften der TS und<br />

der Schwierigkeit, sie in eine dem schweizerischen Recht<br />

bekannte Form zu giessen, sollten TS eine eigene Aktienkategorie<br />

darstellen. Ob dies möglich ist, soll im nächsten<br />

Abschnitt diskutiert werden.<br />

II. Besondere Aktienkategorie<br />

[Rz 26] Das deutsche Recht sieht in § 11 AktG ausdrücklich<br />

die Möglichkeit vor, verschiedene Aktiengattungen zu schaffen.<br />

Danach können Aktien verschiedene Rechte gewähren,<br />

namentlich bei der Verteilung des Gewinns und des Gesellschaftsvermögens.<br />

Aktien mit gleichen Rechten bilden dabei<br />

eine Gattung. Nach h.L. in Deutschland stellen die TS auch<br />

eine eigene Aktiengattung dar 95 .<br />

[Rz 27] Anders ist die Rechtslage in der Schweiz. Im Obligati-<br />

89 Für weiter Gründe, insbesondere, dass bei schlechter Performance der<br />

Sparte gar kein Vorzug besteht, siehe: Bau e r , S. 157 f. Ähnlich auch K ä g i ,<br />

S. 8.<br />

90 Vgl. Bau e r , S. 163 f.<br />

91 Vgl. rih m , S. 49.<br />

92 BSK OR II-Bau d e n B a c h e r , Art. 620 N 25; Fe h L m a n n , S. 62.<br />

93 sc h n e i d e r Jü r g e n , Die Aktiengesellschaft im schweizerischen Recht, Frank-<br />

furt am Main usw. 1996,S. 21.<br />

94 guh L th e o /dr u e y Je a n ni c o L a s , § 67 N 18 in: Theo Guhl, Das Schweizerisches<br />

Obligationenrecht, bearbeitet von Alfred Koller/Anton K. Schnyder/<br />

Jean Nicolas Druey, 9. Auflage, Zürich 2000.<br />

95 Die konkrete Ausgestaltung ist jedoch umstritten. Für einen Teil der Lehre<br />

stellen TS eine eigene Aktiengattung dar: wu n s c h , S. 2; Bau m s , S. 28 f.;<br />

Br a u e r , S. 326. Der andere Teil sieht in TS weitere Gattungen von Stamm-<br />

oder Vorzugsaktien: Kuh n , S. 11 f.; Fuc h s , S. 168; th i e L , S. 256 ff.<br />

7<br />

onenrecht wird der Begriff «Aktienkategorie» nicht definiert 96 .<br />

Das Gesetz geht jedoch an mehreren Orten davon aus, dass<br />

es verschiedene Aktienkategorien gibt 97 . Grundlegend ist<br />

dabei Art. 709 Abs. 1 OR. Dieser präzisiert, welche Faktoren<br />

als kategorienbildend anerkannt werden 98 . Erfasst wird<br />

einerseits eine Differenzierung im Stimmrecht, andererseits<br />

die Modifikation der vermögensrechtlichen Ansprüche 99 . Allgemein<br />

werden Aktienkategorien durch die Verleihung verschiedener<br />

Rechte oder verschiedener Masse von Rechten<br />

geschaffen 100 . Dabei genügt die Gewährung tatsächlicher<br />

Vorteile nicht zur Begründung einer Aktienkategorie, ohne<br />

dass dadurch der Inhalt des Aktienrechts verändert wird 101 .<br />

Wichtig ist, dass die besondere Ausgestaltung ausdrücklich<br />

in den Statuten festgelegt wird und nicht kurzfristig, sondern<br />

dauerhaft ist 102 . Generell ist zu beachten, dass das Bundesgericht<br />

eine enge Auslegung des Begriffs verlangt 103 . Fraglich<br />

ist, ob TS diese Voraussetzungen zu erfüllen vermögen. Wie<br />

im vorangegangen Abschnitt herausgefunden wurde, unterscheiden<br />

sich TS erheblich von den bekannten Aktienkategorien.<br />

Ihr Vermögensrecht, also ein kategorienbegründender<br />

Faktor, wird dahingehend modifiziert, dass sich dieses Recht<br />

nur noch auf einen bestimmten Teil des Unternehmens bezieht.<br />

Damit wird nicht nur ein tatsächlicher Vorteil gewährt,<br />

sondern es wird in den Inhalt des Rechts eingegriffen. Diese<br />

Ausgestaltung wird in den Statuten festgehalten und ist<br />

grundsätzlich auch von Dauer. Selbst mit einer restriktiven<br />

Auslegung dürften TS die Rechtsstellung der TS-Aktionäre<br />

genügend stark beeinflussen, so dass diese als eigene Aktienkategorie<br />

zu betrachten sind.<br />

§ 5 Privatautonomie und ihre Schranken<br />

I. Privatautonomie<br />

[Rz 28] Das Obligationenrecht sieht <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> nicht<br />

vor. Im vorangegangenen Abschnitt wurde herausgefunden,<br />

dass TS am besten als besondere Aktienkategorie in das<br />

schweizerische Gesellschaftsrecht eingefügt werden sollten.<br />

Fraglich bleibt nun, ob eine solche Aktienkategorie de lege<br />

lata im schweizerischen Recht grundsätzlich zulässig ist.<br />

[Rz 29] Das Gesellschaftsrecht basiert, wie das Privatrecht<br />

im Allgemeinen, auf dem Prinzip der Privatautonomie 104 . Die-<br />

96 Li e B i , N 357.<br />

97 Art. 627 Ziff. 9, 630 Ziff. 1, 650 Abs. 2 Ziff. 2, 652a Abs. 1 Ziff. 2, 653b<br />

Abs. 1 Ziff. 5, 653g Abs. 1, 656f Abs. 2, 660 Abs. 3, 689e Abs. 1, 702<br />

Abs. 2 Ziff. 1, 709 Abs. 1, 745 Abs. 1 OR.<br />

98 hom B u r g e r , N 187.<br />

99 hom B u r g e r , N 187.<br />

100 Fe h L m a n n , S. 61.<br />

101 Vgl. Fe h L m a n n , S. 61.<br />

102 Li e B i , N 357; hom B u r g e r , N 187; BGE 120 II 47 E. 2c S. 51.<br />

103 Vgl. BGE 120 II 47 E. 2c S. 50.<br />

104 Vgl. duB s , 363; Kun z , Minderheitenschutz, § 6 N 172; me i e r -sc h a t z , S. 358;<br />

KoL L e r , S. 106.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

ses Prinzip stellt sicher, dass die Rechtssubjekte in allen privatrechtlichen<br />

Rechtsangelegenheiten generell frei handeln<br />

können 105 . Die Gesellschafter besitzen damit die Möglichkeit,<br />

die konkrete Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse selber zu<br />

gestalten 106 . Insbesondere sind sie nicht auf eine ausdrückliche<br />

gesetzliche Grundlage angewiesen 107 . Die Einführung einer<br />

TS-Struktur ist damit nicht von einer gesetzlichen Grundlage<br />

abhängig, sondern liegt grundsätzlich in den Händen<br />

der Aktionäre. Entspricht es dem Willen der Gesellschafter,<br />

haben diese die Möglichkeit, eine Struktur zu wählen, welche<br />

die Beschränkung der Vermögensrechte auf einen Teil des<br />

Unternehmens vorsieht. Aus der Privatautonomie lässt sich<br />

damit die generelle Zulässigkeit von TS ableiten 108 . Die Privatautonomie<br />

gilt allerdings nicht unbegrenzt, sondern muss<br />

sich gewissen Schranken beugen. Auf diese ist nachfolgend<br />

einzugehen.<br />

II. Schranken der Privatautonomie<br />

[Rz 30] Die Privatautonomie findet ihre Grenze im zwingenden<br />

Recht 109 . Die Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Kategorienbildung<br />

endet nämlich dort, wo grundlegende Sätze des<br />

Aktienrechts verletzt werden 110 .<br />

1. Grundstruktur der Aktiengesellschaft<br />

[Rz 31] Fraglich ist, ob durch die Schaffung von TS die<br />

Grundstruktur einer Aktiengesellschaft dahingehend missachten<br />

wird, dass ein solcher Einführungsbeschluss gemäss<br />

Art. 706b Ziff. 3 OR nichtig wäre. Für das Aktienrecht sind<br />

die Bestellung der Organe sowie deren Kompetenzverteilung,<br />

ein Aktienkapital, das in Titel zerlegt ist, welche einen<br />

Nennwert aufweisen, und die fehlende Nachschusspflicht<br />

der Aktionäre bzw. deren begrenzte Haftung zwingend vorgeschrieben<br />

111 . Diese Punkte werden durch die Einführung<br />

einer TS-Struktur nicht tangiert. Berücksichtig man ausserdem<br />

die Zurückhaltung der Lehre und des Bundesgerichts<br />

bei der Anwendung der Nichtigkeit 112 , dürfte die Schaffung<br />

von TS kaum die Nichtigkeit evozieren 113 .<br />

2. Gemeinsamer Zweck<br />

[Rz 32] Die Grundlage einer jeden Gesellschaft bildet die gemeinsame<br />

Zweckverfolgung 114 . In einer Aktiengesellschaft mit<br />

einer TS-Struktur könnte die gemeinsame Zweckverfolgung<br />

105 Vgl. duB s , S. 363.<br />

106 Vgl. duB s , S. 363; KoL L e r , S. 115.<br />

107 Vgl. duB s , 363; me i e r -sc h a t z , S. 358.<br />

108 Gl.M. rih m , S. 49.<br />

109 Vgl. duB s , 364; Ku n z , Minderheitenschutz, § 6 N 173; KoL L e r , s. 115.<br />

110 Fe h L m a n n , S. 61.<br />

111 rih m , S. 49.<br />

112 Vgl. dazu: Böc K L i , Aktienrecht, § 16 N 157 m.w.H.<br />

113 Gleiches Ergebnis in Deutschland, wo kein Verstoss gegen das Wesen der<br />

Aktiengesellschaft gesehen wird. Vgl. dazu: Kuh n , s. 40 ff. m.w.H.<br />

114 Vgl. dazu: me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 1 N 65 ff.<br />

8<br />

deshalb in Frage gestellt sein, weil sich das Interesse der TS-<br />

Aktionäre primär auf den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Sparte<br />

bezieht 115 . Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Motive,<br />

d.h. die persönlichen Beweggründe der Beteiligten, vom<br />

gemeinsamen Zweck zu unterscheiden sind 116 . Die Spartenaktionäre<br />

verfolgen trotz unterschiedlicher Interessen dennoch<br />

einen gemeinsamen Zweck, nämlich denjenigen, den<br />

sie in den Statuten umschrieben haben. Dies ergibt sich aus<br />

der rechtlichen Einheit, die von der TS-Struktur unberührt<br />

bleibt 117 . Die Spartenaktionäre haben zudem neben ihren eigenen<br />

Interessen auch ein erhebliches Interesse daran, dass<br />

es den anderen Sparten und damit dem Unternehmen insgesamt<br />

gut geht 118 . Dies zum einen, weil eine gemeinsame<br />

Haftung aller Sparten bezüglich den Unternehmensschulden<br />

besteht, und zum anderen, weil keine Sparte eine Dividende<br />

erhält, wenn der Bilanzgewinn negativ ist 119 . Damit kann<br />

festgehalten werden, dass die Einführung einer TS-Struktur<br />

keinen Einfluss auf die gemeinsame Zweckverfolgung der<br />

Gesellschafter hat 120 .<br />

3. Gleichbehandlungs- und Sachlichkeitsgebot<br />

[Rz 33] Das Gleichbehandlungsprinzip stellt ein selbständiger<br />

Grundsatz des Aktienrechts dar, der in Art. 706 Abs. 2 Ziff. 3<br />

OR und in Art. 717 Abs. 2 OR kodifiziert ist 121 . Im Rahmen des<br />

Gleichbehandlungsprinzips muss zwischen der relativen und<br />

der absoluten Gleichbehandlung unterschieden werden 122 .<br />

Von der absoluten Gleichbehandlung werden die Kernbereiche<br />

der aktienrechtlichen Mitgliedschaft gemäss Art. 706b<br />

Abs. 1 und 2 OR erfasst 123 . In diesem Kernbereich ist eine<br />

Differenzierung strengstens verboten 124 . Die Vermögensrechte<br />

werden davon nicht erfasst und fallen deshalb unter die<br />

relative Gleichbehandlung 125 . Die Generalversammlung ist<br />

damit grundsätzlich befugt, die Vermögensrechte zu modifizieren<br />

126 . Die Einführung einer TS-Struktur führt in casu aber<br />

zu einer Benachteiligung der bisherigen Aktionäre, weil sich<br />

deren Vermögensrecht nicht mehr auf alle Unternehmensteile<br />

bezieht. Damit liegt eine Ungleichbehandlung vor, die nach<br />

Art. 706 Abs. 1 Ziff. 3 OR nur zulässig ist, wenn sie durch den<br />

Gesellschaftszweck gerechtfertigt werden kann 127 . Die Frage<br />

115 wu n s c h , S. 45.<br />

116 Vgl. me i e r -ha y o z /Fo r s t m o s e r , § 1 N 70; th i e L , S. 228.<br />

117 Siehe vorne §2/I.<br />

118 Vgl. wu n s c h , S. 47.<br />

119 Siehe hinten §7/II/1.3.<br />

120 Vgl. rih m , 49. Gl.M. für das deutsche Recht: wu n s c h , S. 48; th i e L , S. 228;<br />

Br a u e r , S. 327.<br />

121 Vgl. Li e B i , n 147 m.w.H.<br />

122 Vgl. dazu: hug u e n i n Ja c o B s , S. 37 ff.<br />

123 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 69. Vgl. auch: Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 39<br />

N 71 ff.<br />

124 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 37.<br />

125 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 81 f.<br />

126 Vgl. hug u e n i n Ja c o B s , S. 71.<br />

127 Die h.L. versteht unter Gesellschaftszweck nicht den thematischen Zweck,

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

der Rechtfertigung kann abstrakt nicht beantwortet werden;<br />

dies kann nur durch eine konkrete Interessenabwägung geschehen<br />

128 . Verfolgt das Unternehmen jedoch das Interesse,<br />

seinen Börsenwert zu steigern oder eine Akquisition zu tätigen,<br />

ist die Einführung von TS sicher ein geeignetes Mittel,<br />

um diese legitime Ziele zu erreichen 129 . Das Bundesgericht<br />

stellt ausserdem fest, dass die ökonomischen Konsequenzen<br />

nicht für alle Aktionäre dieselben sein müssen 130 .<br />

[Rz 34] Die Einschränkung von Aktionärsrechten muss, selbst<br />

wenn das Gleichbehandlungsprinzip gewahrt bleibt 131 , dem<br />

Sachlichkeitsgebot gemäss Art. 706 Abs. 1 Ziff. 2 OR entsprechen<br />

132 . Eine abschliessende Beurteilung ist auch hier<br />

nicht möglich. Diese hängt wiederum von der konkreten Interessenabwägung<br />

ab 133 . Es kann jedoch festgestellt werden,<br />

dass die Motive, die mit der Einführung von TS verfolgt werden,<br />

grundsätzlich die Interessen der Gesellschaft verfolgen<br />

und nicht nur zur Verfolgung persönlicher Ziele dienen. Zu<br />

beachten ist auch, dass die Unternehmensübernahme und<br />

die Beteiligung der Mitarbeiter, beides mögliche Motive für<br />

die Einführung von TS, wichtige Gründe gemäss Art. 652b<br />

Abs. 2 OR darstellen. Diese Gründe legitimieren den Entzug<br />

eines Vermögensrechts und sollten daher auch sachliche<br />

Gründe für die Beschränkung von Vermögensrechten allgemein<br />

bilden.<br />

Dritter Teil: Konkrete Beurteilung der Reali-<br />

sierbarkeit<br />

§ 6 Einführung einer TS-Struktur<br />

I. Spartenorganisation<br />

[Rz 35] TS verfolgen die wirtschaftliche Entwicklung eines<br />

Unternehmensteils. Damit dies überhaupt möglich ist, muss<br />

der verfolgte Unternehmensteil genau definiert und vom restlichen<br />

Unternehmen abgegrenzt werden 134 . Dazu dient die<br />

Spartenorganisation 135 . Darunter versteht man die interne<br />

Aufteilung einer Aktiengesellschaft in weitgehend autonome<br />

Geschäftsbereiche 136 . Die Aufteilung kann dabei nach Pro-<br />

sondern die Gesellschaftsinteressen. Vgl. dazu: Li e B i , n 152 m.w.H.<br />

128 Vgl. Kun z , Minderheitenschutz, § 9 N 84.<br />

129 Für die Zurückhaltung der Gerichte bei der Beurteilung von Mehrheitsent-<br />

scheiden: Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 16 N 117.<br />

130 BGE 117 II 290 E. 6b S. 312.<br />

131 Das Verhältnis zwischen Sachlichkeitsgebot und Gleichbehandlungsprin-<br />

zip ist umstritten. Vgl. dazu: Li e B i , N 154.<br />

132 Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 39 N 87; Li e B i , N 155.<br />

133 Vgl. Kun z , Minderheitenschutz, § 9 N 80.<br />

134 Vgl. Fuc h s , S. 178.<br />

135 Für die Abgrenzung zur Funktionalorganisation siehe: noL t e , s. 182.<br />

136 Vgl. th i e L , S. 214.<br />

9<br />

dukten, Kunden oder Absatzregionen erfolgen 137 . Fraglich<br />

ist, welches Organ für die Implementierung einer Spartenorganisation<br />

zuständig ist. Die Festlegung der Organisation<br />

der Gesellschaft gehört gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 2 OR<br />

zu den Aufgaben des Verwaltungsrats. Diese Aufgabe beinhaltet<br />

zum einen die Festlegung der Spitzenorganisation 138 ,<br />

zum anderen aber auch die Festlegung der Grundstruktur<br />

des Unternehmens 139 . Ein Bestandteil der Festlegung der<br />

Grundstruktur besteht in der Organisation der Gesellschaft<br />

in funktionaler und spartenbezogener Hinsicht 140 . Der Verwaltungsrat<br />

entscheidet daher über die Einführung und den<br />

Umfang jeder Sparte 141 . Zu beachten ist, dass diese Aufgabe<br />

einerseits unübertragbar und andererseits unentziehbar<br />

ist. Damit ist weder die Delegation dieser Entscheidung an<br />

das Management noch der Entzug dieser Kompetenz durch<br />

die Generalversammlung gestattet 142 . Der Verwaltungsrat erhält<br />

damit eine immense Macht, weil er grundsätzlich alleine<br />

entscheiden kann, welche Vermögenswerte einer Sparte zukommen.<br />

Es wird zu untersuchen sein, ob es dazu ein Korrektiv<br />

gibt 143 .<br />

II. Spartenrechnungslegung<br />

1. Funktionen und Grundproblem<br />

[Rz 36] Eine Spartenrechnungslegung verfolgt grundsätzlich<br />

zwei Funktionen 144 . Zum einen übernimmt sie eine Ausschüttungsbemessungsfunktion<br />

145 . Die Spartenrechnungslegung<br />

grenzt den Spartengewinn, welcher von der konkreten Sparte<br />

erwirtschaften wurde und damit grundsätzlich nur den Spartenaktionären<br />

zusteht, vom restlichen Unternehmensgewinn<br />

ab. Damit wird die Grundlage für eine rechtmässige Dividendenausschüttung<br />

geschaffen 146 . Zum anderen übernimmt sie<br />

auch eine wichtige Rechenschafts- und Informationsfunktion<br />

147 . Die TS-Aktionäre, aber auch allfällige Investoren können<br />

sich ein genaues Bild von der wirtschaftlichen Lage der<br />

jeweiligen Sparte machen 148 . Eine umfassende Information<br />

verkleinert zudem den Spielraum des Verwaltungsrats und<br />

reduziert damit die Gefahr einer Ungleichbehandlung 149 .<br />

137 Vgl. noL t e , S. 182.<br />

138 Vgl. dazu: Böc K L i , Kernkompetenzen, S. 24.<br />

139 Vgl. Böc K L i , Kernkompetenzen, S. 25.<br />

140 Vgl. Böc K L i , Kernkompetenzen, S. 25.<br />

141 Allgemeine Grundsätze zur Spartenbildung bei: Pr i n z /sc h ü r n e r , s. 766.<br />

142 Vgl. Fo r s t m o s e r /me i e r -ha y o z /no B e L , § 30 N 35. Weiterführendes bei: Böc K L i ,<br />

Kernkompetenzen, S. 31 ff.<br />

143 Siehe hinten §8/III/2.<br />

144 Allgemein bezüglich den Rechnungslegungsfunktionen siehe: PF i F F n e r ,<br />

n 222 ff.<br />

145 Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />

146 Vgl. Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />

147 Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />

148 Vgl. Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 765.<br />

149 Vgl. to n n e r , S. 227.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

[Rz 37] Das Grundsatzproblem der Spartenrechnungslegung<br />

besteht darin, dass sie nicht kodifiziert ist. Die meisten<br />

europäischen Länder 150 sowie die International Financial Reporting<br />

Standards (IFRS) 151 und die United States Generally<br />

Accepted Accounting Principles (US GAAP) 152 sehen zwar<br />

eine Pflicht zur sog. «Segmentsberichtserstattung» vor. Diese<br />

stellt jedoch nach h.L. kein Äquivalent zu einer Spartenrechnungslegung<br />

dar, weil sie keine Vorschriften über die<br />

Handhabung von Gemeinschaftskosten sowie -aktiva enthält<br />

und damit für die Gewinnermittlung ungeeignet ist 153 . Zudem<br />

muss die vorgeschriebene Segmentaufteilung nicht der<br />

Spartenaufteilung entsprechen 154 .<br />

2. Spartenrechnungslegung im amerikanischen und<br />

deutschen Recht<br />

[Rz 38] Im amerikanischen Recht wurden trotz fehlender<br />

gesetzlicher Spartenrechnungslegung, TS erfolgreich emittiert<br />

155 . Die praktische Umsetzung der Spartenrechungslegung<br />

erfolgte dahingehend, dass die TS-Emittenten neben<br />

dem Konzernabschluss drei separate Spartenabschlüsse<br />

(sog. «Financial Statements»), bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung<br />

und Kapitalflussrechnung, für den jeweils getrackten<br />

Bereich erstellt haben und diese von unabhängigen<br />

Wirtschaftsprüfern kontrolliert liessen 156 . Die amerikanische<br />

Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission),<br />

hat diese Art der Berichterstattung geprüft und für zulässig<br />

befunden 157 . Die SEC verlangt jedoch, dass die Spartenabschlüsse<br />

immer mit dem Konzernabschluss an die Aktionäre<br />

verteilt werden und in den Spartenabschlüssen ausdrücklich<br />

darauf hingewiesen wird, dass diese nur im Zusammenhang<br />

mit dem Konzernabschluss gelesen werden dürfen 158 . Dies<br />

sei notwendig, um die Spartenaktionäre daran zu erinnern,<br />

dass sie immer noch am Gesamtunternehmen beteiligt sind<br />

und daher auch die Verluste der anderen Sparten mit zu tragen<br />

haben 159 .<br />

[Rz 39] In Deutschland wurden noch keine TS emittiert. Die<br />

Ausführungen zur Spartenrechnungslegung basieren daher<br />

auf theoretischen Überlegungen. Es wurde eingehend untersucht,<br />

ob sich eine Spartenrechnungslegung aus den bestehenden<br />

gesetzlichen Grundlagen ergibt. Sowohl die Seg-<br />

150 Vgl. th i e L , S. 191 ff.<br />

151 IFRS 8.<br />

152 Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 131.<br />

153 Vgl. Kuh n , s. 210 m.w.H.<br />

154 Vgl. to n n e r , S. 240.<br />

155 Vgl. to n n e r , s. 239. Für eine kurze Zusammenfassung der rechtlichen<br />

Grundlagen der amerikanischen Rechnungslegung siehe: noL t e , s. 67 ff.<br />

und th i e L , s. 78 ff.<br />

156 Vgl. to n n e r , S. 240; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 761; st e i n B e r g e r /ha s s , S. 526.<br />

157 Vgl. to n n e r , S. 240; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 761.<br />

158 Vgl. to n n e r , s. 240 f.m.w.H. Für eine Formulierung siehe: th i e L , s. 86<br />

(FN 381).<br />

159 Vgl. noL t e , S. 80.<br />

10<br />

mentsberichtserstattung im Anhang (§ 285 Abs. 4 HGB 160 ) 161<br />

als auch die Generalklausel von § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB 162<br />

erfüllen jedoch die Anforderungen an eine Spartenrechnungslegung<br />

nicht. Ba u M s stellte aufgrund dieser fehlenden<br />

gesetzlichen Grundlage fest, dass das deutsche Recht auf<br />

Einführung von TS nicht vorbereitet sei 163 . Die notwendige<br />

Publizität könne nach ihm nicht auf der Ebene eines einzelnen<br />

Unternehmens hergestellt werden, sondern diesbezüglich<br />

sei eine Weiterentwicklung des Handelsrechts notwendig<br />

164 . Demgegenüber vertritt die h.L. die Meinung, dass eine<br />

freiwillige Spartenrechnungslegung nach amerikanischem<br />

Vorbild für die Einführung von TS ausreiche 165 . Dazu werden<br />

in der Satzung detaillierte Rechnungslegungsstandards in<br />

Bezug auf die Verteilung der Aktiven und Passiven sowie der<br />

Verrechnungspreise definiert 166 . Die nach den Satzungsbestimmungen<br />

ermittelten Spartenabschlüsse werden danach<br />

als separate Spartenabschlüsse veröffentlicht 167 . Umstritten<br />

ist, ob das deutsche Börsenrecht eine Kontrollfunktion übernehmen<br />

kann 168 .<br />

3. Spartenrechnungslegung in der Schweiz<br />

3.1. Gesetzliche Grundlage<br />

[Rz 40] Das schweizerische Obligationenrecht schweigt sich<br />

sowohl über eine Segmentsberichterstattung als auch über<br />

eine Spartenrechnungslegung aus 169 . Eine Segmentsberichterstattung<br />

sehen jedoch die Swiss GAAP FER vor. Swiss<br />

GAAP FER 30 (2009) Ziff. 42 verlangt eine Aufgliederung der<br />

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen nach geographischen<br />

Märkten und Geschäftsbereichen. Diese Regelung<br />

entspricht damit etwa derjenigen von § 285 Abs. 4 HGB und<br />

eignet sich daher nicht für eine Spartenrechnungslegung.<br />

Eine Pflicht zur Segmentsberichterstattung ergibt sich zudem<br />

für Publikumsgesellschaften. Nach Art. 6 RLR 170 sind Gesellschaften,<br />

die im Hauptsegment kotiert sind, verpflichtet, IFRS<br />

oder US-GAAP als Rechnungslegungsstandard zu verwenden.<br />

Wie bereits festgestellt wurde, sehen diese Standards<br />

keine Spartenrechnungslegung vor. Die Ausgangslage entspricht<br />

damit etwa derjenigen in Deutschland und Amerika.<br />

160 (Deutsches) Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897 in der am 31.7.2009<br />

geltenden Fassung.<br />

161 Vgl. to n n e r , s. 231 f.; Pr i n z /sc h ü r n e r , s. 762f. Für § 297 Abs.1 Satz 2 HGB<br />

siehe: Kuh n , s. 209 f.<br />

162 Vgl. Kuh n , S. 211 f.m.w.H.; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 764.<br />

163 Vgl. Bau m s , S. 35.<br />

164 Bau m s , S. 34.<br />

165 Vgl. Kuh n , S. 214 f.; to n n e r , S. 241; th i e L , s. 285.<br />

166 Kuh n , S. 221.<br />

167 Vgl. dazu: Kuh n , S. 219 ff.<br />

168 Pro: to n n e r , s. 242 ff.; Kontra: Kuh n , s. 213 f., 220 f.<br />

169 Vgl. Böc K L i , Aktienrecht, § 8 N 437. Daran ändert auch die Aktienrechtsre-<br />

vision nichts.<br />

170 Richtlinie betreffend Rechnungslegung (RLR) vom 29. Oktober 2008 der<br />

SIX Swiss Exchange.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

Es muss somit geprüft werden, ob eine freiwillige Spartenrechnungslegung<br />

eingeführt werden könnte.<br />

3.2. Freiwillige Einführung<br />

[Rz 41] Bei der freiwilligen Einführung einer Spartenrechnungslegung<br />

stellen sich drei Grundfragen. Erstens muss<br />

untersucht werden, wer für die inhaltliche Gestaltung zuständig<br />

ist. Zweitens muss die Form der Publikation festgelegt<br />

werden und drittens ist abzuklären, wer eine solche Spartenrechnungslegung<br />

kontrolliert.<br />

3.2.1. Zuständigkeiten<br />

[Rz 42] Nach dem vermeintlich klaren Wortlaut von Art. 716a<br />

Abs. 1 Ziff. 3 OR ist die Ausgestaltung der Rechnungslegung<br />

eine Kernkompetenz des Verwaltungsrates. Die Qualifikation<br />

dieser Aufgabe als Kernkompetenz hat zur Folge, dass die<br />

GV keine Entscheidungsbefugnis besitzt. Damit wäre eine<br />

Festlegung der Spartenorganisation in den Statuten, wie<br />

es das deutsche und amerikanische Recht vorsehen, nicht<br />

möglich. Diese Meinung wird insbesondere durch Bö c K l i vertreten,<br />

welcher der Generalversammlung sämtliche Zuständigkeiten<br />

auf dem Gebiet der Rechnungslegung abspricht 171 .<br />

Dieser Ansicht widerspricht hingegen Be r T s c h i n g e r, der für<br />

eine restriktive Auslegung von Art. 716a OR eintritt 172 . Ihm<br />

folgt PF iF F n e r, der aufgrund der Rechenschaftsfunktion der<br />

Jahresrechnung sogar einen Interessenkonflikt sieht, wenn<br />

der Verwaltungsrat selbst die Regeln festlegt, nach welchen<br />

er beurteilt wird 173 . Auch die Aktienrechtsrevision geht in diese<br />

Richtung, indem sie in Art. 962 Abs. 2 E-OR vorsieht, dass<br />

die Zuständigkeit mittels Statuten auf die Generalversammlung<br />

übertragen werden kann 174 .<br />

[Rz 43] In Bezug auf die Einführung einer Spartenrechnungslegung<br />

sollte es der Generalversammlung möglich sein, auf<br />

dem Gebiet der Rechnungslegung Beschlüsse zu fassen.<br />

Dies einerseits, weil damit die Vormachtstellung des Verwaltungsrates<br />

etwas beschränkt und andererseits durch die<br />

Festlegung von mehrheitsfähigen Grundsätzen allfälligen<br />

Konflikten zwischen den Aktionären vorgebeugt werden<br />

kann. Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass eine<br />

detaillierte Regelung der Rechnungslegung in den Statuten<br />

nicht das Ziel sein kann. Die Statuten müssten sich auf die<br />

Festlegung von Grundsätzen beschränken 175 . Besondere<br />

Aufmerksamkeit sollte dabei der Festlegung von Grundsatzangaben<br />

in Bezug auf die Verteilung der Aktiven und Passiven<br />

und der Regelung der Transferpreise geschenkt wer-<br />

171 Böc K L i , Aktienrecht, § 12 N 34, 13 N 343.<br />

172 Be r t s c h i n g e r ur s , Ausgewählte Fragen zur Einberufung, Traktandierung<br />

und Zuständigkeit der Generalversammlung, AJP 8 (2001), S. 901 ff., S.<br />

90 ff.<br />

173 PF i F F n e r , N 273.<br />

174 Vgl. Bot s c h a F t aK t i e n r e c h t 2007, S. 1720. Siehe auch Art. 716a Abs. 1 Ziff.<br />

3 E-OR.<br />

175 A.M. to n n e r , S. 225.<br />

11<br />

den 176 . Die detaillierte Ausgestaltung dieser Grundsätze fällt<br />

demgegenüber in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates<br />

gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 3 OR.<br />

3.2.2. Publikation<br />

[Rz 44] In Bezug auf die Publikation der Abschlüsse jeder<br />

Sparte sollte dem amerikanischen und deutschen Recht<br />

gefolgt und für jede Sparte ein separater Geschäftsbericht<br />

veröffentlicht werden. Diese Art der Publikation ist einerseits<br />

der Eingliederung der Spartenabschlüsse in den Anhang der<br />

Konzernrechnung und andererseits der Untergliederung der<br />

einzelnen Bilanzpositionen vorzuziehen. Dies darum, weil der<br />

Anhang vorwiegend der Erläuterung und Ergänzung dient 177<br />

und eine Untergliederung der einzelnen Positionen die Übersichtlichkeit<br />

beeinträchtigt 178 . Ein separat veröffentlichter<br />

Spartenabschluss dürfte im Einklang mit den Grundsätzen<br />

von Art. 662a OR stehen. Die Möglichkeit der Beurteilung der<br />

Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft wird durch separate<br />

Publikationen der einzelnen Sparten stark verbessert.<br />

Gleich wie im amerikanischen Recht sollten jedoch die jeweiligen<br />

Spartengeschäftsberichte immer mit dem Konzernabschluss<br />

an die Aktionäre verteilt werden.<br />

3.2.3. Kontrolle<br />

[Rz 45] Da in einer TS-Gesellschaft mindestens zwei verschiedene<br />

Gruppen von Aktionären bestehen, ist eine intensive<br />

Kontrolle der Rechnungslegung unerlässliche Voraussetzung<br />

für die Vermeidung von Interessenkonflikten. Das<br />

schweizerische Aktienrecht sieht für die Kontrolle der Rechnungslegung<br />

die Revisionsstelle gemäss Art. 727 ff. OR vor.<br />

Im Zusammenhang mit TS ist insbesondere auf Art. 731a<br />

Abs. 1 OR hinzuweisen. Dieser bestimmt, dass die Statuten<br />

und die Generalversammlung die Aufgaben der Revisionsstelle<br />

erweitern können. Dies wird einerseits nötig sein, um<br />

die einzelnen Spartenabschlüsse einer Revision zu unterstellen<br />

179 . Andererseits sollten die TS-Aktionäre von dieser<br />

Möglichkeit intensiv Gebrauch machen und so z.B. die Prüfungsintensität<br />

erhöhen oder die Berichterstattungspflicht<br />

erweitern 180 . Damit wird mehr Transparenz geschaffen und<br />

der Spielraum für Ungleichbehandlungen verkleinert, was<br />

zu einer Reduktion von Konfliktsituationen führt. Weiter ist<br />

zu beachten, dass die Revisionsstelle der Revisionshaftung<br />

nach Art. 755 OR untersteht.<br />

[Rz 46] Im amerikanischen Recht wird die Rechnungslegung<br />

zudem durch die Börsenaufsicht SEC überprüft. Die Einhaltung<br />

der Rechnungslegung wird auch in der Schweiz durch<br />

die Börse kontrolliert und bei Verletzung mit Sanktionen be-<br />

176 Näheres bei: Kuh n , S. 222 ff.; Pr i n z /sc h ü r n e r , S. 762, 766 f.<br />

177 Böc K L i , Aktienrecht, § 8 N 360.<br />

178 Vgl. Kuh n , S. 218 f.<br />

179 Art. 728a Abs. 1 Ziff. 1 OR umfasst vom Wortlaut her keine<br />

Spartenabschlüsse.<br />

180 Vgl. PF i F F n e r , N 1091 ff.

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

straft 181 . Geht man von der Annahme aus, dass die meisten<br />

Gesellschaften, die TS ausgeben, börsenkotiert sind, so wird<br />

die Rechnungslegung damit durch zwei voneinander unabhängigen<br />

Instanzen kontrolliert.<br />

III. Konkrete Einführungsmöglichkeiten<br />

1. Einführung bei der Gründung<br />

[Rz 47] Die Einführung von TS bei der Gründung einer Aktiengesellschaft<br />

sollte keine grösseren Schwierigkeiten bereiten<br />

182 . Wie schon festgestellt wurde, gehören die Vermögensrechte<br />

nicht zu den zwingenden Aktionärsrechten 183 .<br />

Die Gründer können damit bei der Errichtung der Gesellschaft<br />

bestimmen, dass ihr eine TS-Struktur zugrunde gelegt<br />

wird 184 . Dabei sind zwei Punkte zu beachtet: Erstens ist die<br />

Zeichnung nach Art. 630 OR nur gültig, wenn die Kategorie<br />

der Aktien angegeben wird. Die Gründer müssen daher ausdrücken,<br />

dass sie TS zeichnen. Zweitens müssen die TS in<br />

den Statuten umschrieben werden. Die Schaffung einer TS-<br />

Struktur sollte zum einen im Zweckartikel der Gesellschaft<br />

berücksichtigt werden 185 . Zum anderen sollten analog zur<br />

Schaffung von Vorzugsaktien gemäss Art. 627 Ziff. 9 OR die<br />

Rechte der TS-Aktionäre in den Statuten umschrieben werden.<br />

Zu beachten ist, dass die Festlegung der Statuten bei<br />

der Gründung einstimmig zu erfolgen hat 186 .<br />

2. Einführung bei einer bestehenden Gesellschaft<br />

[Rz 48] Die Einführung von TS bei einer bestehenden Gesellschaft<br />

ist gegenüber der Schaffung in der Gründungsphase<br />

mit erheblich grösseren Problemen belastet. Zu prüfen ist<br />

vorerst, welche Grundsatzbeschlüsse die Generalversammlung<br />

treffen muss, wenn sie die Einführung von TS erwägt.<br />

Anschliessend werden konkrete Einführungsmöglichkeiten<br />

diskutiert.<br />

2.1. Generelle Beschlüsse<br />

[Rz 49] Werden TS bei einer bestehenden Aktiengesellschaft<br />

eingeführt, so benötigt dies grundsätzlich drei generelle Beschlüsse<br />

der Generalversammlung. Die ersten beiden Beschlüsse<br />

betreffen die Statuten und sind dieselben wie bei<br />

der Einführung in der Gründungsphase. Danach muss auch<br />

bei einer bestehenden Gesellschaft der Zweckartikel angepasst<br />

und die Rechte der TS-Aktionäre in den Statuten umschrieben<br />

werden.<br />

[Rz 50] In den meisten Fällen kommt noch ein dritter Beschluss<br />

hinzu. Durch die Einführung von TS werden grundsätzlich<br />

181 Art. 49-51 und 59 ff. KR (Reglement über die Zulassung von Effekten an<br />

der SIX Swiss Exchange vom 24. Januar 1996). Allgemein dazu siehe:<br />

Böc K L i , Aktienrecht, § 7 N 32a ff.<br />

182 to n n e r , S. 247 m.w.H.<br />

183 Siehe vorne §5/II/3.<br />

184 Bezüglich der Freiheit der Gründer siehe auch: hug u e n i n Ja c o B s , s. 32 f.<br />

185 Vgl. rih m , S. 49.<br />

186 BSK OR II-sc h e n K e r , Art. 629 N 6.<br />

12<br />

sämtliche Aktien zu TS 187 . Daher müssen die bestehenden<br />

Aktien in TS umgewandelt werden 188 . Das Aktienrecht sieht<br />

die Umwandlung von Inhaber in Namenaktien und umgekehrt<br />

gemäss Art. 622 Abs. 3 OR und die Umwandlung von<br />

Stammaktien in Vorzugsaktien gemäss Art. 654 Abs. 1 OR<br />

vor 189 . In casu wird nicht eine Aktienart in eine andere, sondern<br />

es werden Aktienkategorien umgewandelt. Fraglich ist<br />

damit, ob Art. 654 Abs. 1 OR analog auf die Umwandlung<br />

von Stammaktien in <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> angewendet werden<br />

kann. Entscheidend für eine analoge Anwendung ist, dass<br />

die beiden Sachverhalte gleichwertig sind 190 . Die Gleichwertigkeit<br />

sollte in casu kein Problem darstellen, weil beide Fälle<br />

die Umwandlung einer Aktienkategorie zum Gegenstand haben.<br />

Die Umwandlung von Stammaktien in TS sollte damit<br />

grundsätzlich durch eine analoge Anwendung von Art. 654<br />

Abs. 1 OR möglich sein 191 . In diesem Zusammenhang muss<br />

noch erwähnt werden, dass das Bundesgericht es abgelehnt<br />

hat, dem Aktionär ein wohlerworbenes Recht auf die<br />

Beibehaltung der Aktienkategorie zu verschaffen 192 . Neben<br />

diesen generellen Beschlüssen sind weitere Beschlüsse nötig,<br />

je nachdem welche Art der Einführung gewählt wird. Eine<br />

Auswahl dieser Einführungsmöglichkeiten wird nachfolgend<br />

dargestellt.<br />

2.2. Einführungsmöglichkeit ohne Zufluss von neuem<br />

Kapital<br />

[Rz 51] Sollen TS nur im Rahmen der Reorganisation eingeführt<br />

werden, stehen drei Möglichkeiten im Vordergrund.<br />

2.2.1. Aktiensplit<br />

[Rz 52] Die Generalversammlung hat gemäss Art. 623 OR<br />

die Möglichkeit, ihre Aktien in solche von kleinerem Nennwert<br />

zu zerlegen, wobei das Aktienkapital unverändert bleibt.<br />

Die Herabsetzung des Nennwerts hat der Aktionär grundsätzlich<br />

hinzunehmen 193 . Damit könnte ein Untenehmen, das<br />

in zwei Sparten organisiert ist, den Nennwert halbieren und<br />

jedem Aktionär eine Aktie der Sparte A und eine der Sparte<br />

B aushändigen 194 . Dies würde einen Generalversammlungsbeschluss<br />

gemäss Art. 703 OR bedingen. Der Aktiensplit ist<br />

jedoch nicht möglich, wenn die Gesellschaft bereits den Mindestnennwert<br />

von einem Rappen gemäss Art. 622 Abs. 4 OR<br />

erreicht hat 195 .<br />

187 Siehe vorne §2/I.<br />

188 NoL t e , S. 275. Für eine automatische Umwandlung: Kuh n , s. 10.<br />

189 Vgl. dazu: BSK OR II-Vo g t /Li e B i , Art. 654-656 N 56.<br />

190 me i e r -ha y o z , Art. 1 N 347.<br />

191 Fraglich ist, ob der Umwandlungsbeschluss auch durch den VR aufgrund<br />

einer statutarischen Kompetenzbestimmung gefällt werden könnte. Vgl.<br />

Li e B i , n 348.<br />

192 BGE 120 II 47 E. 2b S. 49.<br />

193 BsK or ii-Bau d e n B a c h e r , Art. 623 N 6 (mit Hinweis auf BGE 86 II 79, E. 3 S.<br />

82).<br />

194 Für ein Beispiel siehe: wu n s c h , S. 79 f.<br />

195 Gemäss Art. 622 Abs. 4 E-OR darf der Nennwert zukünftig unter einem<br />

Rappen liegen, muss aber grösser als Null sein. Vgl. dazu Bot s c h a F t

Christophe Scheidegger, <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong>, in: Jusletter 19. April 2010<br />

2.2.2. Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln<br />

[Rz 53] Die Gesellschaft kann nach Art 652d Abs. 1 OR das<br />

Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital<br />

erhöhen. In einem Unternehmen mit zwei Sparten<br />

würde z.B. das bisherige Kapital der Sparte A zugewiesen,<br />

währenddem das neue Kapital der Sparte B zugute käme.<br />

Den Aktionären würden damit im Verhältnis zu ihrem bisherigen<br />

Anteil neue Aktien zugewiesen. Die Schwierigkeit dieser<br />

Variante besteht offensichtlich darin, dass die Gesellschaft<br />

genügend frei verwendbares Eigenkapital besitzen muss.<br />

2.2.3. Ausschüttung einer Sachdividende<br />

[Rz 54] Die TS-Struktur könnte auch durch die Ausschüttung<br />

einer Sachdividende eingeführt werden. Im Gegensatz<br />

zum deutschen Recht 196 sieht das schweizerische Recht die<br />

Ausschüttung einer Sachdividende jedoch nicht ausdrücklich<br />

vor 197 . Die Ausschüttung wird aber als zulässig erachtet,<br />

wenn die Gleichbehandlung gewahrt wird, die Sache bargeldnah<br />

oder leicht verwertbar sowie werthaltig ist und ein<br />

sachlicher Grund besteht 198 . Diese Voraussetzungen dürften<br />

bei der gleichmässigen Ausschüttung der TS, die leicht verwertbar<br />

und werthaltig sind, durchaus gegeben sein.<br />

2.2.4. Verschmelzung mit einer Tochtergesellschaft<br />

[Rz 55] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das<br />

Unternehmen, das die Einführung von TS plant, ein neues<br />

Unternehmen gründet und dort bereits eine TS-Struktur implementiert<br />

199 . Danach übernimmt diese Tochtergesellschaft<br />

die Muttergesellschaft mittels einer Absorptionsfusion 200 .<br />

Der Nachteil dieser Variante besteht im grossen rechtlichen<br />

Aufwand 201 .<br />

2.3. Einführungsmöglichkeiten mit Zufluss von neuem<br />

Kapital<br />

[Rz 56] Eine Aktiengesellschaft kann ihr Aktienkapital grundsätzlich<br />

mittels der ordentlichen 202 , der genehmigten 203 oder<br />

aK t i e n r e c h t 2007, S. 1637.<br />

196 Vgl. § 58 Abs. 5 AktG. Eingehend für das deutsche Recht: Pr i n z uL r i c h /<br />

sc h ü r n e r ca r L th o m a s , <strong>Tracking</strong> <strong>Stocks</strong> und Sachdividenden - ein neues<br />

Gestaltungsinstrument für spartenbezogene Gesellschaftsrechte?, Deutsches<br />

Steuerrecht (DStR) (6) 2003, S. 181 ff.<br />

197 Allg. siehe: Pe t e r For s t m o s e r , Sachausschüttungen im Gesellschaftsrecht,<br />

in: Pe t e r Fo r s t m o s e r usw. (Hrsg.), Festschrift für Max Keller zum 65. Geburtstag,<br />

Zürich 1989, S. 702 ff.<br />

198 Böc K L i , Aktienrecht, § 12 N 536.<br />

199 Eingehend für das deutsche Recht: to n n e r , s. 276 ff.<br />

200 Umstritten ist, ob dieser Typus der Fusion auch unter Art. 23 FusG (Bundesgesetz<br />

vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und<br />

Vermögensübertragung; SR 221.301) fällt und damit von Art. 24 FusG profitieren<br />

kann. Vgl. dazu: Böc K L i , Aktienrecht, § 3 N 192a.<br />

201 Vgl. to n n e r , s. 276.<br />

202 Art. 650 OR.<br />

203 Art. 651 f. OR. Dabei ist zu beachten, dass die genehmigte Kapitalerhöhung<br />

im Entwurf durch das Kapitalband ersetzt wird. Vgl. Bot s c h a F t aK t ie<br />

n r e c h t 2007, S. 1652.<br />

13<br />

der bedingten Kapitalerhöhung 204 aufstocken 205 . Bei allen<br />

drei Varianten werden die neuen Aktien durch alte oder neue<br />

Aktionäre liberiert, wodurch der Gesellschaft zusätzliche Mittel<br />

zufliessen. Diese drei Instrumente eignen sich auch für<br />

die Einführung von TS, indem sich das Vermögensrecht der<br />

neu ausgegebenen Aktien auf eine Sparte beschränkt. Zu<br />

beachten ist, dass den bisherigen Aktionären grundsätzlich<br />

ein Bezugsrecht auf die neu ausgegebenen TS zusteht. Dieses<br />

Bezugsrecht kann jedoch unter der Voraussetzung eines<br />

wichtigen Grundes ausgeschlossen werden. Einer der<br />

wichtigsten Einführungsgründe für TS, nämlich die Unternehmensakquisition,<br />

anerkennt das Gesetz sogar ausdrücklich<br />

in Art. 652b Abs. 2 OR.<br />

§ 7 Die Rechtstellung der TS-Aktionäre<br />

I. Pflichten<br />

[Rz 57] Der Ausgangspunkt für die Beurteilung der Pflichten<br />

der TS Aktionäre bildet Art. 680 OR. Danach ist jeder<br />

Aktionär verpflichtet, den für den Bezug einer Aktie bei ihrer<br />

Ausgabe festgesetzten Betrag zu leisten. Das OR sieht dabei<br />